D.L.: LE-536-2008

D.L.: LE-536-2008

Producción editorial:

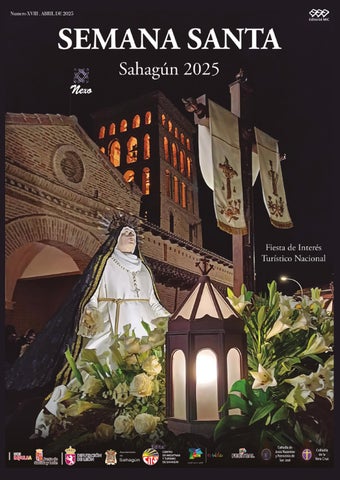

5 Saludo del presidente Semana Santa 2025

7 Por qué tener esperanza en esta Semana Santa

9 Curiosidades y datos históricos de Nuestra Cofradía

11 Cuento de Cuaresma

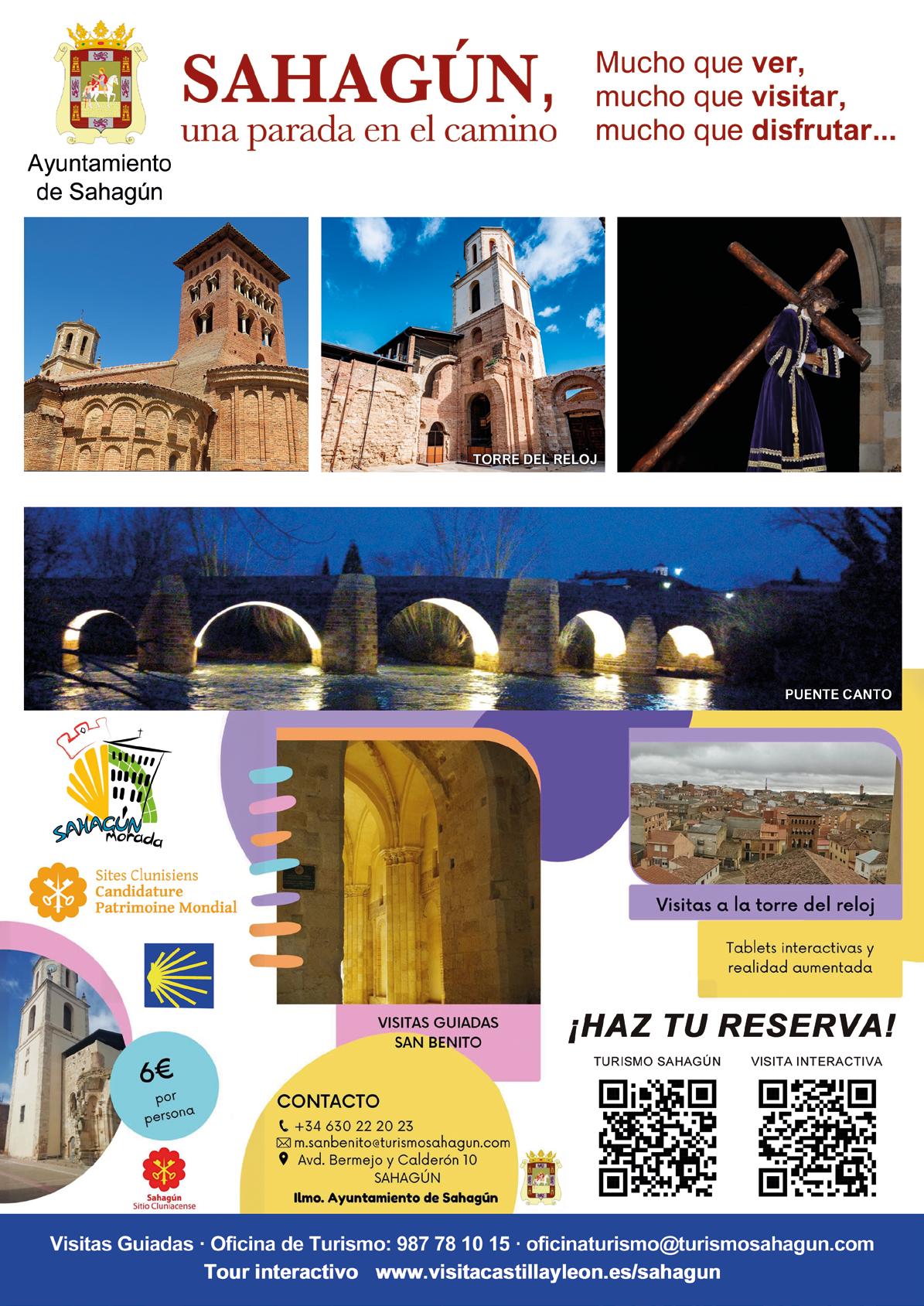

14 Sahagún la herencia de un patrimonio, desde el pasado para el futuro

17 Iconografía y simbolismo del Santo Sepulcro de Sahagún

21 La crucifixión como suplicio. Su historia

26 La Virgen de la Soledad de Sahagún entre el lienzo y la madera

28 Sahagún en primavera (Jose Luis Luna González)

30 Fray Bernardino de Sahagún ese desconocido

33 Año Jubilar de la esperanza

37 Esculturas representando al Niño Jesús triunfante

39 Noticias

40 Programa

Quiero comenzar, como es habitual en mí, agradeciendo a todos los hermanos y hermanas de esta Santa Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José, el apoyo y la colaboración en todos los actos y celebraciones de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, celebrando nuestras procesiones, costumbres y tradiciones, que hemos heredado de nuestros mayores. También quiero agradecer el apoyo de los hermanos en la conservación, restauración y mejora de nuestras imágenes y nuestro patrimonio.

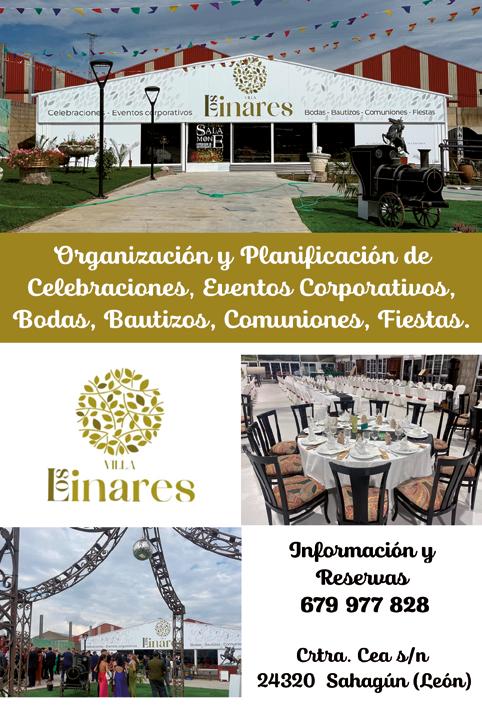

Como es bien sabido ya, en agosto de 2023 recibimos la calificación de Fiesta de Interés Turístico Nacional, hecho que quedó ratificado en el acto de entrega del título de reconocimiento en Madrid el 24 de septiembre de 2024 por parte de la Secretaria de Estado de Turismo D.ª Rosario Sanchez Grau. Este galardón fue recibido por una delegación de Sahagún representada por el Ayuntamiento y la cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José.

Trabajamos por mejorar y engrandecer nuestras procesiones y nuestros actos, y no olvidamos la colaboración con las asociaciones locales y como no con la Agrupación Musical de Sahagún.

Para 2025, tenemos varias sorpresas que iréis viendo en los programas, como el “Acto de la Flor” que se celebrará el Jueves Santo a la entrada de la procesión en San Tirso, engrandeciendo así el momento representativo de la despedida de Jesús a su madre.

En este pasado año, hemos adquirido el solar de la plaza de San Lorenzo contiguo a la Casa Parroquial, de cerca de 300 metros cuadrados, con el fin de crear una sede social de la que carecemos y centro de exposiciones, que, con la ilusión, colaboración y esfuerzo de todos nuestros hermanos, podremos hacer realidad y paliar así la gran demanda de espacio que estamos necesitando en las últimas décadas.

Por todo Esto, la junta Directiva de la Cofradía quiere agradeceros con todo cariño vuestra colaboración, Que Jesús Nazareno y La Virgen María nos acompañe todos los días de Nuestras Vidas.

El Presidente Leandro Álvarez Luna

Dicen los analistas de la realidad que en estos tiempos que nos toca vivir crece la polarización, la crispación, la violencia y el enrarecimiento de las relaciones a todos los niveles. Que la pérdida de los valores humanos y religiosos está arrancando las ganas de vivir y distorsionando el valor de la vida y su dignidad. Insisten en que la nuestra es una época de cambios profundos y que para muchos la vida está siendo dominada por la incertidumbre y el temor, el repliegue hacia uno mismo dejando a un lado a los demás con la merma de todo lo comunitario. A ello se une, para muchos, la tragedia, la pobreza, la injusticia…

Con todo lo anterior la esperanza está oscurecida o muy difuminada, y la desesperanza es lo que gana terreno, campando a sus anchas.

En medio de estos desafíos que vive nuestro mundo del que formamos parte, ¿es posible hacer hueco a la esperanza? ¿Cómo celebrar la Semana Santa entre tanto desconcierto? ¿Será oportuno, y acaso urgente, fortalecer esta virtud teologal?

Hace ya algunos años, era noviembre de 2013, el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica, “Evangelii gaudium”, nos decía a los cristianos: “Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a san Pablo: Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad (2 Co 12,9)”.

En el fondo este es el mensaje que se celebra en cada Semana Santa, puesto que el Domingo de Pascua da sentido al Viernes Santo, es decir, el dolor del Viernes Santo se entiende mejor y adquiere sentido por el gozo del Domingo de Pascua. O, dicho de otro modo: celebramos el triunfo de la Vida en medio de la muerte y ésta ya no tiene la última palabra. Por la Resurrección, Dios Padre avala totalmente a su Hijo Jesús dando respaldo definitivo a su vida, a sus palabras, a su proyecto y a sus promesas.

La Semana Santa, porque nos centra en el Misterio Pascual (la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús), es un camino en el que damos el paso, día a día, hacia “los cielos nuevos y la tierra nueva” que se nos han prometido, y para lo cual se necesita la esperanza, siempre florecida, es decir, siempre viva, siempre actuante y motivadora.

Entonces podemos decir sin equivocarnos que la Semana Santa es la fiesta de la esperanza en medio de las situaciones de muerte, dificultad y sufrimiento. Fiesta de esperanza que supera el mejor optimismo y alcanza a tocar el interior de cada uno, pues está basada en la confianza en Dios. Toda Semana Santa nos orienta bien hacia la meta de la Pascua abriéndonos la posibilidad de futuro. Es por eso mismo por lo que la esperanza se torna compromiso.

Ya que el proyecto de Jesús, proclamado como la Buena Noticia, consiste en reconocernos hijos e hijas de Dios, la consecuencia es ser impulsados a construir y cuidar la fraternidad humana. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Quiénes son los que se convierten en inesperados mensajeros de la esperanza entre nosotros? Quizá quien saluda siempre y en todo lugar a las personas que ve a diario. Quizá quien da las gracias. Quizá quien recuerda a los demás cuánto los ama. Quizá quien se para a escuchar la historia del otro, sin prejuicios y con amor. Quizá cuantos se detienen para ayudar y prestan atención a quien les necesita. Quizá quien levanta los ánimos a alguien. Quizá quien celebra las cualidades o éxitos de otro. Quizá quien ayuda cuando se necesita para que otro descanse. Quizá quien sabe corregir con amor y no calla por miedo. Quizá quienes tienen buenos detalles con los que están cerca. Quizá quien limpia lo que usa en casa. ¡Hay tantos pequeños gestos que generan esperanza!

¿Y si imaginamos que la esperanza de la Semana Santa y de la Pascua está a nuestro alrededor y también a nuestro alcance? ¿Y si imaginamos que nosotros mismos podemos ser esa esperanza, es decir, los mensajeros inesperados de la Buena Noticia?

Ojalá que cada uno de nosotros atendamos la llamada de Jesús para contar a los demás, con nuestras palabras y acciones, el triunfo de Cristo sobre la muerte. Como personas de fe, tenemos la gran misión de llevar esperanza a nuestro mundo, especialmente allí donde parece no haberla. Dispongámonos para dar pasos de esperanza. Vivamos con este espíritu estos días de Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

Juanjo Andrés Nicolás Párroco de Sahagún

Como todos sabéis, el Cabildo, es el acto de Asamblea General que celebramos anualmente en la cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José el sábado anterior al Patrocinio de San José, tres semanas después del domingo de Resurrección.

Hace exactamente 100 años, en 1925 el Cabildo General se reunía como lo hacemos ahora, en este caso el mismo día del Patrocinio, para la renovación de cargos de abad, mayordomos y oficiales.

Pero en el año 1929 cambian las cosas, y comienza a celebrarse un cabildo extraordinario antes de la Semana Santa.

En 1929, el Cabildo General extraordinario previo a la Semana Santa, se reunió en el Domicilio particular del Hermano Dionisio Prieto, el día de San José, 19 de marzo bajo la presidencia del Apoderado D. Fermín Bango, siendo en este año el jueves santo el 28 de marzo.

En este Cabildo se aprobaron los siguientes acuerdos:

† Se aprobó la entrada de 11 nuevos hermanos.

† Se nombró Hermana de Honor a Dª Adita Prado por su contribución a las obras de restauración de la Cofradía.

† Se acordó hacer 4 túnicas para repuesto de la hermandad.

† Se aprobó también que los nuevos hermanos, pagarían una cuota de ingreso de once pesetas con cincuenta céntimos, pago que realizarían el día de Jueves Santo.

† Se acordó que se debía de ir vestido con “túnica y hacha” en la procesión de la Soledad (Hoy Procesión del Santo Entierro del Viernes por la noche), indicando que el que faltare a dicha procesión, pagaría una multa de cien pesetas, y si no las pagase sería expulsado de esta Santa hermandad.

El día del Patrocinio de este mismo año se vuelve a reunir el Cabildo, para renovar los cargos de Abad, Mayordomos y Oficiales, pero observamos que, en la nota al margen de esta página del libro de actas de 1929, aparece descrita la expulsión del hermano Francisco Luna, por no asistir a la procesión del Viernes Santo por la Noche con túnica.

Deduzco, que en estos años, las cosas se pusieron serias, y que en un primer cabildo celebrado antes de Semana Santa, se fijaban las normas y quien no las cumpliera, tres semanas después de Semana Santa en el siguiente Cabildo del día del Patrocinio se le aplicaba la correspondiente sanción.

El Secretario

Miguel Ángel Fernández Fernández

Quedaba muy poco tiempo para acudir a maitines. Fray Ricardo sabía que, si se despistaba y llegaba tarde, le tocaría tenderse boca abajo en medio del coro hasta que un superior le permitiera levantarse. Estaba ensimismado con aquella lectura; ya había planeado que, a la vuelta al dormitorio común, se excusaría con ir a la letrina. Sabía que eran muchos en el dormitorio, pero a esas horas, en plena noche, se volverían a dormir profundamente.

Le había costado mucho aprender a leer. Su maestro fray Raimundo, que hacía honor a su nombre “protector sabio”, desde que lo encontrara en aquel cesto en la puerta de la portería, se había encargado de cuidarle como a un hijo. Pese a la férrea oposición que el prior mostró ante el abad Alonso, consiguió el beneplácito de este prometiéndole que le convertiría en el mejor de los escribas. Y allí estaba él, embebido en aquel códice, lleno de textos y de partituras de música, estaba dispuesto a dejar su impronta en aquella obra. No era capaz de hacer esas miniaturas de la escena de la batalla de Carlomagno y Aigolando; era un arte muy elaborado. El artista fray Hugo, había utilizado una técnica muy compleja y materiales muy costosos, como el oro y colores brillantes, para crear esa maravilla. Fray Hugo había venido expresamente desde el priorato de Castelletto Cervo en Italia, fundado apenas hacía un siglo. Había pasado todo el invierno con esta tarea; ahora que se acercaba la cuaresma, decía que no quería mantenerse alejado de su monasterio en esta época, ya que había oído de nuestros largos ayunos y no era tan estricto su prior.

Fray Ricardo estaba obsesionado con aquella tarea que le había sido encomendada. Era el momento de demostrar sus habilidades; a sus 17 años se sabía más que preparado para la escritura minúscula francesa. No debía de notarse el cambio de escritor, así le había ordenado fray Raimundo. Otros tres monjes habían participado además de fray Hugo con sus miniados, y al final sabía que la obra debería parecer haber sido escrita por una sola persona: el papa Calixto II, todo un honor…

Como chambelán o encargado de la ropa de los hermanos, me había dado cuenta de lo que había crecido ese muchacho. Ya no portaba ropas talares, pero se negaba a que le tomara medidas. ¡Pesa mucho menos, estoy bien así! -decía

Aquella mañana estaba decidido a todo con tal de que su hábito fuera el debido y corrí al scriptorium tras el oficio de laudes. Sospechaba que le encontraría allí trabajando en el códice, o bien dormido, ya que sabía que después de maitines no había vuelto al dormitorio común. Grité: ¡Fray Ricardo, hoy no te escapas! ¡Vas a llevar el hábito apropiado quieras o no! Pero no respondió, ¡No te escondas ¡Y allí al fondo bajo la consumida vela con la cabeza apoyada sobre el códice y una sonrisa en la cara, dormía plácidamente!

Me acerqué con cuidado para no despertarle y exclamé: “¡Fray Ricardo! ¡No has acudido al oficio!, El prior te impondrá penitencia, esta vez no tendrá piedad” Él se sobresaltó y de un brincó se puso en pie. ¡Perfecto! -dije yo- “Ya era hora de verte erguido, de hoy no pasa el tomarte medidas”.

—¡No, no fray Elías! Debo hablar con el abad Alonso, es urgente. He descubierto algo en el manuscrito en el que trabajo; son más que notas y letras. Sabe que me estoy encargando del libro IV destinado a prestigiar el culto del apóstol Santiago y que para ello he tenido que recurrir a cantares de gesta, a Carlomagno, Roldán y Turpín y a estudiarlo en profundidad. El descubrimiento que he hecho es de gran transcendencia…

—Muchacho sosiégate. Cualquiera diría que has encontrado el cuerpo del mismo apóstol aquí en Sahagún.

Fray Ricardo aún agitado me miró y dijo:

—No bromee con esto. De sobra es sabido que su cuerpo yace en Compostela; miles de peregrinos lo han visto ya. Usted mismo peregrinó hace dos años, aún lo recuerdo. No es eso. En una de las partituras, al margen, encontré un mensaje oculto. Habla de un antiguo secreto que se esconde en un pasadizo de nuestro monasterio, algo que acaeció en tiempo de cuaresma hace años, algo terrible, algo que, de ser cierto, podría cambiar la historia de nuestra comunidad…

Tan intrigado como escéptico dije:

—¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto? ¡No podemos permitir que la paz de la comunidad se vea amenazada!

-Es una especie de mensaje. Habla de un asesinato que tuvo lugar en un pasadizo secreto que existe en el dormitorio del abad y que llega al palacio de doña Constanza. Ya sabes que su hija, la reina Urraca, lo usó en alguna ocasión huyendo del marido. Tras su fallecimiento, y según me contó el prior, nunca más se utilizó el palacio; de hecho, presenta graves problemas en la cubierta.

—¿No te das cuenta de lo peligroso que puede resultar esto? Si en verdad ha habido un asesinato, nuestra forma de vida estaría en entredicho, nuestra comunidad estaría en peligro. ¡Tendría implicaciones enormes para nuestro monasterio!

—Lo sé, lo sé -respondió fray Ricardo-, pero también sé que debemos investigar, no podemos ignorarlo.

—Está bien —dije—, pero debemos ser cautelosos. De momento no podemos hablar con nadie, ¿Dónde exactamente encontraste las anotaciones?

—Venga fray Elías, se lo mostraré, pero aún hay algo más que debe saber

—¿Más? ¡Por Dios santo! ¿Y ahora de qué se trata?

—Según el escrito, un hombre de nombre Giraldus Macionarius y de profesión cantero, habría sido emparedado en aquel pasadizo después de haber sido asesinado el noble para el que trabajaba, ya que habría sido testigo de este.

—Un momento, me hablas de un hecho que acaeció hace 25 años. Recuerdo a Giraldus; trabajó en el monasterio y en el puente sobre el río Cea. Creíamos que había ido a la capital a realizar trabajos en la basílica de San Isidoro. Y un noble asesinado, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué?! Y en cuaresma, por Dios santo, ¡sin respetar la tregua de Dios! ¡No hay tiempo que perder! Esta misma noche, tras las vísperas nos adentraremos en las entrañas de ese palacio.

Continuará…

Ana Fontano Responsable de Turismo del Ayuntamiento de Sahagún

Javier Rivera Blanco

Académico C. de la Real Academia de San Fernando de Madrid, de la Real Academia de Valladolid, de la Real de Belas Artes de Portugal, de la Academia del Partal, de la Academia de las Artes y las Ciencias y Letras de León, de Icomos (Unesco), y de numerosas instituciones españolas, europeas y americanas.

Profesor emérito y Miembro del Consejo Asesor de la Universidad de Alcalá.

09/03/2025

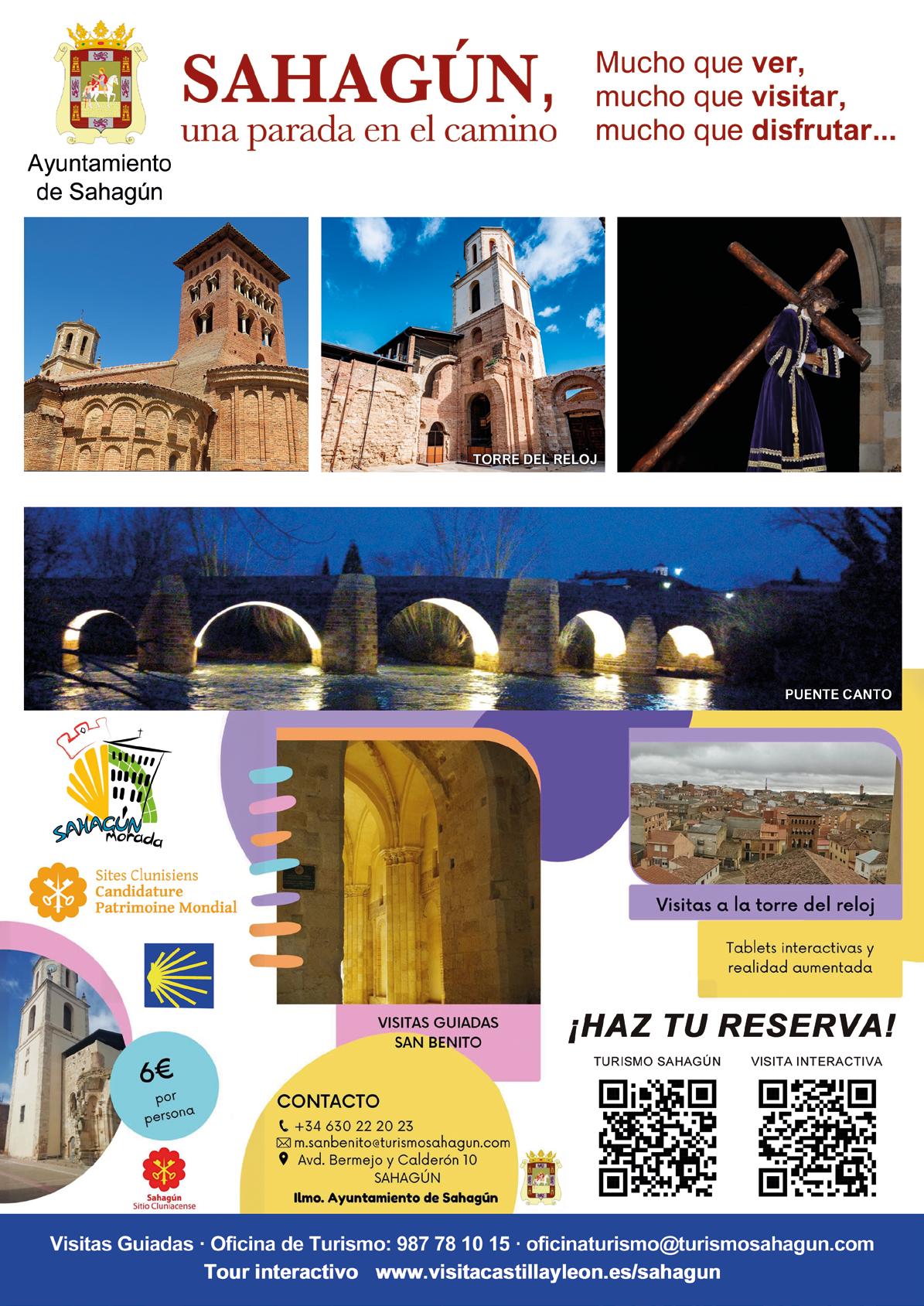

Recuerdo a mi buen amigo Joaquín González Cuenca, vecino en la plaza mayor de mi abuela y hermano de Pili la Pincha, gran personaje sahagunero catedrático y premio nacional de literatura, hablando de que Sahagún miraba excesivamente hacia el pasado y poco hacia el futuro y era verdad, porque cuando charlaba de todo esto con él, eran los años sesenta y setenta. Hoy todo esto es aún peor porque ahora tiene otro contexto, no se trata ya sólo de valorar nuestro legado tradicional y antiguo, o de tener sentido de pertenencia, ser naturales de un espacio con significación histórica y tener identidad como terracampinos, como leoneses, como castellanos y leoneses, miembros de un territorio, que aquí es de continuidad clara con otras comarcas de provincias como Zamora, Valladolid o Palencia, en las que en todos se ha caminado hacia atrás perdiendo los ferrocarriles, las industrias transformadoras de agroalimentación y ganaderas. Ahora la estimación de estos sujetos y objetos es distinta, se trata de explicar nuestro pasado, pero también son un valioso instrumento para construir nuestro futuro. Hoy el patrimonio, la historia, los monumentos, las tradiciones (las pastas de hierro, los puerros…) son un aparato de poder, de creación de recursos, de instrumento económico que hay que proteger e impulsar y demandar apoyos institucionales, pero también ilusionando a los jóvenes, a los futuros emprendedores que no encuentran sendas ni apoyos para crear riqueza. Estamos enterrando los mayores incentivos que tenemos. Es un error esperar a que grandes industrias y empresas logísticas vengan a instalarse en Sahagún. Todos hablan de que hay que hacer infraestructuras. Pues ya las tenemos, carreteras, autovías, ríos, trenes diversos (por desgracia el territorial que sirve a la población eliminado, y así nos damos cuenta que las infraestructuras grandes lo que hacen es empobrecernos más, pues mejoran las relaciones de los centros capitalinos con los extremos, pero no con los intermedios a los que les arruinan, como hicieron las rondas exteriores de las poblaciones (ya nadie para en Mansilla, en Reinosa, Medina del Campo, en Sahagún, se pierde tiempo, ya no interesan las hogazas, las pantortillas, las pastas de palo de anís, los quesos, etc.. Lo prueba todavía al contrario Medina de Rioseco, donde todavía se para para llevar a la familia y los amigos obsequios de productos locales. Hemos sido testigos de los éxodos del campo a la ciudad, yo también como parte de esta circunstancia. Así pasó con los habitantes que se fueron a las capitales cercanas y muy lejanas, donde hay médicos, escuelas, universidades, grandes servicios, industrias y talleres, ocio a raudales, donde, además, no te conoce nadie).

Sahagún, tiene un patrimonio histórico y cultural excepcional, aunque no muy bien aprovechado por diversas circunstancias, muchas de ellas ajenas a sus vecinos, otras en las que tienen que implicarse para intentar mejorar la situación social, económica y cultural de la villa y ciudad de Sahagún. Es preciso incentivar el voluntariado de los propios y los vecinos de la segunda residencia. Entre ese patrimonio poco apreciado se encuentra la casa-bodega enfrente de la iglesia de la Trinidad, los molinos de la presa que deberían ser la ruta medieval y romántica, la

fábrica de la celulosa, donde quizá se podría ubicar el camping y un museo de las tradiciones terracampinas y un bonito embarcadero sobre el Cea, y otros caminos y veredas naturales que explican los campos que apreciaron los poetas de la generación del 98. Sin duda, también son de gran valor los grupos musicales y teatrales, sin olvidar los sociales como Cruz roja, el CIT, Cáritas y otros. Pero debe hacerse un esfuerzo por recuperar el Casino, que tan honda memoria y significado, en todos los sentidos, representó durante más de cien años para los habitantes de la comarca.

El gran tesoro de los sahaguneneses es el Camino de Santiago, por el que pertenece a un club de excelencia en el mundo así reconocido por la Unesco, el Consejo de Europa y mil organizaciones supranacionales, que recibe la visita de miles de viajeros de todos los lugares del planeta, y que cada vez buscan más hacer el camino en épocas desestacionalizadas, lo que hay que potenciar con mejores estructuras de acogida y atención.

Otro gran TESTIMONIO, verdaderamente singular en todo occidente es el arte mudéjar, mejor llamado, románico de ladrillo, los templos que atesora este lugar y toda su comarca, mal reconocida y poco enseñada, con construcciones de los siglos XI al XVII de enorme calidad, como San Lorenzo, San Tirso, La Peregrina, la ermita del Puente, los monasterios de Sahagún y San Pedro de las Dueñas (orígenes del Cluny español que aspiran a otro título internacional), Grajal, Cea, las iglesias de toda la comarca, que bien merecieran que el gobierno de España y la comunidad de Castilla y de León exigieran que la declaración de patrimonio de la Humanidad que la UNESCO concedió al mudéjar de Aragón se extendiera al que llamamos mudéjar de Sahagún por su mismo valor. Esto no es difícil se hizo con el Camino de Santiago del Norte, y yo colaboré con que se declarara el Camino de Liébana a Sahagún. En el mundo se están organizando decenas de rutas y conjuntos y ahora estamos trabajando en la ampliación de La Habana desde ICOMOS. No es una locura intentarlo.

Pero, además, Sahagún es la tierra de la templanza y de la tolerancia. Es verdad que los monjes fueron feudales, esto es, auténticos sátrapas odiados por la población, pero, por contrapartida dieron su grandeza a la presencia en Europa del monacato Facundino, hasta que empezó su decadencia y su extinción, de la que nos quedan testimonios majestuosos como su custodia de plata dorada o la puerta de San Benito (¡cómo sería en su auge!). No podemos olvidar y (debemos estar orgulloso de ello) de que aquí nació el más pacificador de enemigos como San Juan de Sahagún que llevó a bandos irreconciliables de la Salamanca barroca a entenderse, que de aquí surgió un pobre muchacho de gran inteligencia natural llamado Bernardino de Ribera (Fray Bernardino de Sahagún) que fue el primer sabio y antropólogo de América, el primero que defendió que había que escuchar “al otro”, que no valía solo el “yo”, enfermedad que todavía existe entre nosotros. Así realizó impresionantes relatos que nos explican en su lengua originaria (Nahualt) la historia de los indios mesoamericanos.

Con el mayor respeto, con la mayor admiración: Otros grandes personajes de todos son conocidos, como nuestro Fray Ponce de León, que ideó la comunicación por signos con las manos para los sordomudos, al que homenajean constantemente en Oña, donde está enterrado, en la nave central de su otro monasterio benedictino, como el de Sahagún. Fernando de Castro el primer gran defensor y educador de las mujeres en el siglo XIX y XX, rector de la Universidad Central, que se acababa de trasladar a Madrid desde mi alma mater, la Universidad de Alcalá. No olvidemos a otros muchos de los que no tengo tiempo para citar, como el capuchino P. Isidro, que luchó mucho en las misiones de todo el mundo; el alcalde Pamparacuatro que protegió a nuestras monjas benedictinas y “al pelines”, como también a los campesinos, a otras personajes ya más recientes como Millán Bravo (sahagunés de Las Grañeras), a Felipe Torbado (con autentico sentido de la autocrítica, por lo que fue menospreciados entre los suyos), al periodista Félix Pacho Reyero, gran periodista, a tantos escritores

modernos como el citado Joaquín González cuenca un gran premio nacional, y a tantos otros que a los que guardamos un gran recuerdo en nuestro corazón. Ya vivos también existe una excelsa nómina de periodistas, escritores, estudiosos, personalidades que llevan el nombre de Sahagún por todos los sitios.

Un apunte sobre la Semana Santa de Sahagún

De interés turístico nacional es la Semana Santa de Sahagún (21 de agosto de 2023, declarada según notificación oficial de la secretaria de Estado Rosana Morillo, fortificando que ya había sido declarada de Interés Regional de Castilla y León, el 9 de enero de 2008), con pasos procesionales que expresan mejor que en muchos lugares de Andalucía, Castilla y León, Madrid, Aragón, el espíritu devocional de la Pasión y un patrimonio inmaterial de primer rango que esta tradición ha prolongado desde el siglo XVI hasta el presente y que se puede revivir todos los años en nuestras calles, iglesias, con epicentro en la Capilla de Jesús, joyero de las más importantes piezas escultóricas, y en la iglesia de San Lorenzo que moldearon manos de albañiles medievales. Cada año se multiplican los visitantes que quieren disfrutar de este fenómeno religioso, cultural y teatral que traslada el pasado al presente con absoluto rigor y respeto a la historia y que debe ser

apoyado para que sus órganos de gobierno, sus cofrades y sus colaboradores puedan engrandecer cada día más esta herencia única de la Tierra de Campos española. No debe olvidarse que además de su antigüedad, su belleza, su rigor escénico, es la primera cofradía española que consiguió del Vaticano en el lejano siglo XVII que formaran parte de él las mujeres como cofrades y procesionales, otro motivo por el que Sahagún ha sido pionero en Europa.

Sirvan estas simples palabras también para reconocer a todos los que participaron en el trabajo para conseguir las dos declaraciones, en especial para el apoderado de la Semana Santa Leandro Álvarez Luna y para el Ayuntamiento (Lisandro, Paula) y para todos los miembros de la junta directiva y socios de las dos cofradías de Jesús Nazareno y la Vera Cruz, como para todo el pueblo, el párroco e incluyendo a sus partidos políticos, auténticos dueños todos, de esta herencia de nuestros ancestros que pervive desde el siglo XVI.

Joaquín García Nistalo

Universidad de León

Dentro de la imaginería procesional que atesora la cofradía de Jesús Nazareno y patrocinio de San José de Sahagún, el paso del Santo Sepulcro, conocido popularmente como “La Urna”, ocupa un lugar destacado tanto por la calidad artística de la caja sepulcral y del cristo articulado que esta contiene como por el importante papel que este conjunto desempeña dentro de los actos y ceremoniales que se celebran durante la Semana Santa en la villa desde tiempo inmemorial.

Ya nos referimos en cierta ocasión a la importancia que las inscripciones latinas policromadas en “La Urna” tuvieron desde su origen para llevar a cabo la dramatización de la Pasión de Cristo a partir de rituales como la Adoratio Crucis (adoración de la cruz), el Desenclavo y la Depositio (introducción del Cristo yacente en el sepulcro); unos actos que afortunadamente se han mantenido en el tiempo y aún se realizan durante la tarde del Viernes Santo en la Iglesia de San Lorenzo como prolegómeno de la procesión del Santo Entierro y cuya emotividad viene reforzada por el verismo que a todos ellos otorgan los “automatismos” del Cristo articulado.

Desde la creación de este paso procesional allá por el último tercio del siglo XVII, la cofradía de Jesús Nazareno —que, según la documentación histórica, era la encargada de celebrar “el Viernes Santo de cada año dos funciones de iglesia con procesiones de penitencia”—, no solo pasó a contar con una “maquinaria” escenográfica que garantizaba la puesta en escena de algunos de los más importantes episodios de la Pasión de Cristo con los que se persuadía y conmovía a los fieles, sino también con un “artefacto” cuya iconografía e inscripciones reforzaban los contenidos de la predicación, cantos litúrgicos, himnos, sermones y oraciones que se llevaban a cabo durante los Oficios; y, seguramente también, los de otros cánticos penitenciales que se entonaban por las calles de la villa a lo largo de los recorridos procesionales.

Por este motivo, nos detendremos a analizar aquí la importancia que la iconografía de la caja sepulcral tuvo para la consecución de algunos de estos fines y también el simbolismo asociado a ella. En primer lugar, y sobre la base rectangular en la que figura la frase del Credo corto dedicado a la Pasión: “Passvs svb Pontio Pilato, Crvcifixvs, Mortvvs et Sepvltvs” (padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado), se sitúa la representación de los cuatro evangelistas. Estos forman parejas en cada uno de los laterales del Santo Sepulcro y su presencia resulta fundamental por ser los autores de los escritos evangélicos que relatan la vida y los hechos de la Pasión de Jesucristo. Esta es la razón por la que se muestran con sus respectivos evangelios, representados a su vez en forma de códice cerrado o abierto. Cada evangelista, además, se acompaña de su correspondiente símbolo del Tetramorfo. De este modo, san Mateo y san Lucas, que se sitúan a la izquierda del Cristo yacente, vienen acompañados del correspondiente ángel y buey o toro, mientras que san Marcos y san Juan, que se ubican a la derecha de Cristo, se vinculan con el águila y el león, respectivamente.

figura 1. Representación de los evangelistas y su correspondiente símbolo del Tetramorfo en “La Urna”: san Mateo (ángel), san Lucas (toro), san Marcos (león) y san Juan (águila)

Esta asociación entre las cuatro formas y los evangelistas fue fruto de una temprana labor exegética, que también la nutrió de una alta carga simbólica. De esta manera, la figura del ángel (u hombre) se consideró que simbolizaba a san Mateo porque el inicio de su evangelio relata la genealogía humana de Cristo, la del león a san Marcos porque el primer capítulo de su libro se refiere a Juan Bautista como la voz que clama en el desierto al igual que el rugido del león, la figura del buey o toro se vinculó a san Lucas por tratarse de un animal utilizado habitualmente para los sacrificios y ser precisamente el sacrificio de Zacarías, padre de Juan Bautista, el que abre su relato. Por último, el águila se asocia a san Juan porque su evangelio, más dogmático que narrativo y diferente a los anteriores, se eleva simbólicamente sobre ellos como lo hace la mencionada ave con sus alas. Tampoco faltaron otras lecturas simbólicas elaboradas durante la Edad Media que relacionaron cada uno de esos seres tetramorfos con la encarnación (Mateo-ángel u hombre), muerte (Lucas-toro), resurrección (Marcos-león) y ascensión de Cristo (Juan-águila).

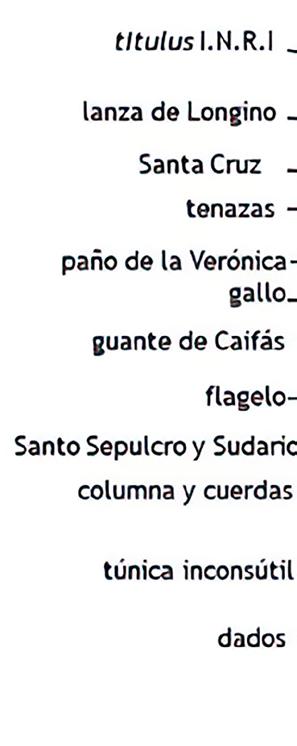

Por su parte, las caras menores de la caja sepulcral, a la altura de los evangelistas, incorporan nuevas inscripciones pintadas y, sobre ellas, unas imágenes de alta carga simbólica que pasamos a analizar aquí. En la cabecera de “La Urna”, sobre la inscripción latina “Vexilla Regis prodevnt” (avanzan los estandartes del rey o las banderas del rey se enarbolan), que alude al título y primeras palabras de un antiguo himno que se cantaba durante las dramatizaciones del acto del Desenclavo, se sitúa una cartela dorada sostenida por dos ángeles en la que figuran los Arma Christi

figura 2. Arma Christi o instrumentos de la pasión representados en el Santo Sepulcro de Sahagún

Este es el nombre que reciben los instrumentos de la Pasión, que aluden simbólicamente tanto al calvario de Cristo como a su victoria sobre la muerte y el diablo. Los instrumentos aquí representados suman un total de veintiuna piezas. Siguiendo el desarrollo cronológico de los acontecimientos de la Pasión, podemos identificar los siguientes: las treinta monedas de plata que Judas Iscariote recibió tras entregar y traicionar a Jesús, la empuñadura de la espada con la que san Pedro cortó la oreja de Malco (criado del sumo sacerdote), el guante de hierro con el que el sumo sacerdote Caifás abofeteó a Jesús por considerar que había blasfemado, el gallo en alusión a las negaciones de Pedro, el aguamanil y jofaina del lavatorio de manos del prefecto Poncio Pilato, la túnica inconsútil con la que fue vestido Jesús antes de su crucifixión, la columna y cuerdas con las que Jesús fue atado para ser azotado, el flagelo con el que recibió los latigazos, una mano con un mechón de pelo en alusión a los escarnios que padeció, la cruz con el titulus crucis I.N.R.I. (Ihesus Nazarenus Rex Iudaeorum) en la que fue crucificado, la vera icona o paño de la Verónica en el que el rostro de Jesús quedó milagrosamente impreso tras enjugar su sangre y sudor, los dados con los que los soldados sortearon sus vestiduras, el martillo y los tres clavos con los que fue crucificado, la caña con esponja que se usó para ofrecer hiel y vinagre a Cristo, la lanza del centurión romano Longino con la que alanceó el costado derecho del Señor, la escalera utilizada para el descendi-

miento de su cuerpo, las tenazas que se emplearon para la extracción de los clavos, el pomo de los ungüentos o perfumes empleados para embalsamar el cuerpo de Jesús y el sepulcro vacío con el Santo Sudario ligeramente visible en su interior y que es símbolo de su resurrección.

Todos estos elementos remitían a numerosos pasajes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que, como dijimos, formaban parte de los contenidos de las predicaciones, oraciones y cánticos realizados durante la Semana Santa. Pero la riqueza iconográfica y simbólica de este paso se completa en la cara situada a los pies del Cristo yacente. Allí, sobre el lema “Mortem nostram moriendo destrvxit” (muriendo destruyó nuestra muerte) se ubica la figuración más extraordinaria de cuantas posee “La Urna”: la representación de una imagen femenina ricamente ataviada y un personaje con busto desnudo y rasgos demoniacos, ambos con grillete al cuello, que se sitúan en tono a un orbe de aspecto tenebroso. Las oquedades que presentaban los grilletes y el centro de la esfera eran indicativos de que, originariamente, estos elementos habían estado unidos por unas cadenas metálicas. Con la finalidad de que la imagen actual se aproximase lo más posible a ese aspecto original, en el año 2024 se incorporaron las dos cadenas doradas que pueden contemplarse hoy en día. Pero ¿qué representa esta imagen?

figura 3. Representación simbólica de las almas de los justos, prisioneros de Satán, encadenadas al Limbo

La singularidad de esta iconografía, inédita hasta donde sabemos, debe ponerse en relación con los acontecimientos que tuvieron lugar tras el Santo Entierro. Según algunos evangelios apócrifos y relatos como la Leyenda Dorada, durante los tres días en los que su cuerpo permaneció en el sepulcro, Cristo habría descendido al Hades o Limbo para liberar a los justos, prisioneros de Satán, que esperaban la resurrección. De este modo, la imagen femenina simboliza las almas de los justos no bautizados aún encadenadas y sometidas por el diablo. Al estar insertas en un paso como este del Santo Sepulcro, con el que se dramatizaban los acontecimientos de la adoración de la Cruz, Desenclavo e introducción del Cristo yacente en “La Urna”, esas almas de los justos todavía se muestran a la espera del inminente descenso de Cristo que los liberará y que supondrá la victoria redentora sobre la muerte y la salvación de la humanidad afectada por el pecado original.

El suplicio de crucifixión se impuso como paradigma de la muerte con escarnio, horror y sufrimiento hace dos mil años, con la aparición del cristianismo tras la ejecución de Jesús de Nazaret a manos de los judíos, siendo gobernador romano de Judea Poncio Pilatos y reinando Herodes Antipas. Sin embargo, este método de castigo y tortura con desenlace fatal, ya se había cobrado la vida de miles de personas desde la antigüedad. Los registros históricos sugieren, que los asirios y babilonios fueron sus primeros practicantes, aunque fue en los siglos VI y VII a.C. cuando los persas comenzaron a aplicarlo de manera sistemática.

Desde sus inicios, la crucifixión no solo era un método de ejecución, sino que la exposición pública del proceso y lenta agonía del crucificado servía también como forma de escarnio y humillación pública. Era una pena especialmente severa, que se reservaba para el caso de delitos o delincuentes particularmente merecedores de ella, (delitos de traición, prisioneros de guerra y crímenes cometidos por esclavos o siervos).

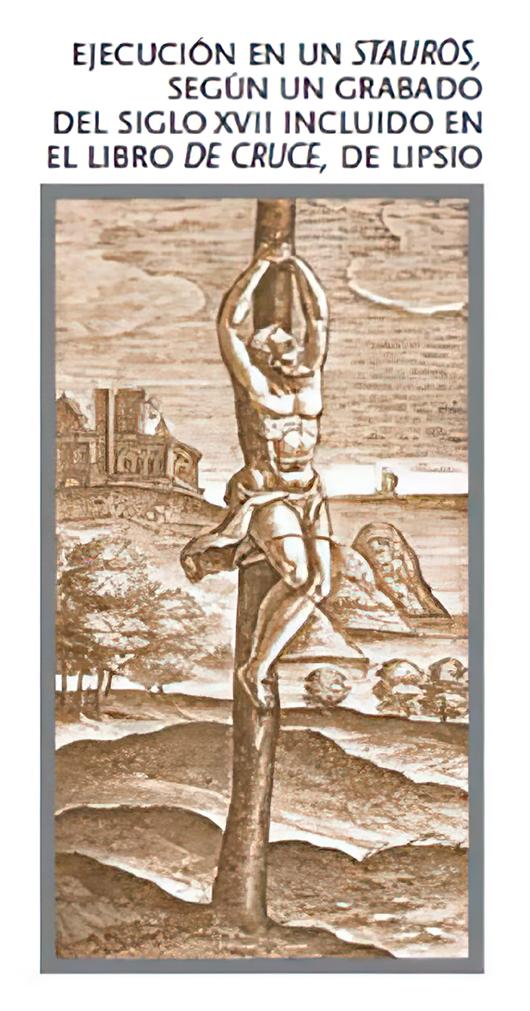

Tras los persas, el suplicio se extendió por todo el arco mediterráneo, lo utilizaron los civilizados griegos, staurós era su nombre entonces, fue el propio Alejando Magno tras la conquista de la ciudad de Tiro (332 a. C.), quien mandó crucificar a 2.000 de sus habitantes a las puertas de la ciudad. Fenicios y cartagineses también, estos últimos no solo para castigar a prisioneros y causar terror en el enemigo, sino que aplicaron la crucifixión a sus generales ineptos o deshonrados. Sin embargo, sería el Imperio Romano tras las guerras púnicas, el que adoptó plenamente este castigo, practicándolo de forma sistemática y lo perfeccionaron durante más de 500 años; Considerada una pena cruel y deshonrosa, era reservada para las clases humildes, esclavos y extranjeros. Para aplicarla a un ciudadano romano, debería estar privado antes de sus derechos de ciudadanía. Solo en la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco (73-71 a. C.), más de 6.000 de ellos, fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia.

Tipos de crucifixión

En sus formas más primitivas, la crucifixión consistía en atar o clavar al condenado a un árbol, poste vertical o muro, lo que se conocía como Crux Simplex. Con el tiempo, la técnica evolucionó y surgieron diferentes variantes según la colocación de los maderos:

† Crux Commissa: en forma de “T”, también llamada cruz de San Antonio.

† Crux Decussata : con forma de “X”, conocida como cruz de San Andrés.

† Crux Immissa: la clásica cruz latina, con el travesaño horizontal llamado “patibulum” fijado en el tercio superior del poste vertical o “stipes”.

También las cruces podían ser altas “Crux Sublimis”, como las que se representan en la iconografía cristiana, o bajas “Crux Humilis”, con una altura apenas superior a la de un hombre, esta variante posiblemente estaba en función del rango o importancia del condenado.

La crucifixión romana

Era práctica común en la época romana, que la crucifixión fuese precedida de la flagelación, un tormento con el que se debilitaba tanto al reo, que en ocasiones por sí mismo podía ser causa de muerte. Se realizaba con el llamado Flagrun Taaxillatum o Flagelum, un azote corto formado por un mango de madera, del que colgaban varias tiras de cuero de diferente longitud, terminadas por unas bolas metálicas con aristas y guijarros o trozos de hueso cortantes. Al reo se le ataba las manos a un poste, y con el torso y piernas desnudas era azotado con fuerza por soldados, mientras su sufrimiento servía de escarnio y burla, en el caso de Jesús fue coronado con espinas. Los hematomas, contusiones, incluso fracturas óseas, junto con los profundos desgarros desde la piel hasta los músculos y la consecuente hemorragia, y el terrible dolor, causaban en muchos casos un colapso con pérdida de conocimiento y debilidad intensa, que propiciaba y aceleraba la muerte en la posterior crucifixión.

El condenado era obligado a transportar el madero de la cruz, algunos historiadores precisan que solo trasportaba el madero trasversal, el patibulum (que pesaría en torno a los 30 o 40 kg) a través de la ciudad o foro hasta el lugar de la ejecución, donde el stipes ya estaba clavado, mientras la plebe le insultaba y escarnecía. Cuatro soldados y un centurión al mando eran habitualmente los que formaban el que podríamos llamar pelotón de ejecución, y como parte del salario, era costumbre quedarse y repartirse entre ellos las prendas del condenado, lo que se denominaba expollatio. En el proceso de Jesús, derivó a la palabra “expolio” referida al despojo de sus prendas y de su túnica, que al estar hecha de una sola pieza y para evitar romperla, se la jugaron a los dados.

La fijación del reo a la cruz podía hacerse solo con cuerdas, lo que prolongaba el tormento varios días, pero en la crucifixión romana lo habitual era utilizar clavos de hierro de entre 14 y 17 cm, (solo encontrados en raras ocasiones, pues eran escasos, costosos y se reutilizaban), estos fijaban los brazos al madero trasversal (patibulum), atravesando las muñecas a nivel de los huesos del carpo o entre los huesos cubito y radio, evitando las palmas de las manos que podían desgarrarse por el peso del cuerpo. Una vez clavados los brazos, se alzaba el patibulun encajándose en el stipes vertical, y entonces los pies se clavaban sin que existiera una regla fija, unas veces separados a los lados, por debajo de los tobillos o huesos del tarso, otras juntos atravesando el empeine, apoyados sobre una madera triangular (hypopodium o subppedaneum), que facilitaba la labor, en ocasiones también se colocaba un trozo de madera entre las piernas el sedile o sedulum a modo de asiento, que servía para evitar el desgarramiento de las extremidades, (pero parece ser que estos elementos se han encontrado a partir del siglo III y no hay certidumbre de que se utilizasen en la época de Jesús).

Al crucificado, estaba prescrito por ley, se le ofrecía vino mezclado con mirra como supuesto analgésico, una especie de posca (bebida avinagrada de las legiones romanas). Sobre la cruz y en lugar bien visible, también era obligado en la justicia romana clavar una tablilla, en la que se escribía la causa de su condena según figurase en los documentos del juicio previo, para que sirviera de escarmiento y advertencia.

Causas de la muerte en la crucifixión

La muerte del crucificado dependía de la resistencia física y su salud previa, las crónicas antiguas cuentan que a veces llegaba tras días de lenta agonía, pues las heridas de brazos y pies no eran mortales por sí mismas; pero si el castigo previo de la flagelación había sido severo, el intenso dolor del enclavamiento y las múltiples contusiones y erosiones sufridas en el tormento previo, así como la extraordinaria dificultad respiratoria que se sufría, deterioraban dramáticamente el estado del reo.

El cuerpo, suspendido en la cruz, colgando de los brazos, solo apoyado sobre los pies atravesados, generaba una postura que producía intenso dolor, causando movimientos respiratorios muy débiles y superficiales y progresiva asfixia, que derivaba en un estado de shock tanto físico como psicológico provocando el desenlace fatal a las pocas horas.

Cuando se decidía acelerar la muerte del ajusticiado, se le golpeaba con una maza y le quebraban las piernas, causando una pérdida del precario apoyo del tronco, impidiendo prácticamente la respiración y ocasionando la muerte de forma casi inmediata. Esto recibía el nombre de crurifragium y era práctica habitual. Si el sujeto estaba ya muerto, se le lanceaba en el tórax como prueba de muerte.

La crucifixión en la historia posterior

La crucifixión así ejecutada fue abolida por el emperador Constantino en el año 337 d. C., Posteriormente se utilizó como tormento en persecuciones religiosas a misioneros como ocurrió en Japón en el siglo XV.

En la actualidad todavía se mantiene como pena, en algunos países que siguen estrictamente la sharía (ley islámica), como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudán del Norte. En estos casos, la crucifixión se emplea como forma de exposición pública del reo ya cadáver, tras una ejecución por otros métodos. Aunque la condena por organizaciones internacionales proderechos humanos, han conseguido que sea una práctica extremadamente rara.

La brutalidad que suponía la “pena de cruz” se expresa muy bien en la voz de dos autores clásicos, que vivieron y presenciaron las ejecuciones en aquel tiempo.

Cicerón: …“es el suplicio más cruel y atroz”… “La cima y el vértice de las penas que pueden infligirse a un condenado a muerte”.

Flavio Josefo: (presenció la crucifixión de más de 500 judíos tas el asedio a Jerusalén por el emperador Tito)…“es una pena cruel y repugnante”… “La muerte más desgraciada de todas las maneras de morir”.

La Crucifixión de Jesús es por supuesto la más conocida y recordada de todas, y mantuvo durante muchos años su eco de tortura y horror, siendo la cruz por entonces, considerada un motivo de humillación y dolor para los primeros cristianos, y no sería hasta el siglo II, cuando se comenzó a utilizar como símbolo de identificación clandestino en las grandes persecuciones, sería más tarde, en época de Constantino, gracias a su madre Santa Elena, con su afán en la búsqueda de las reliquias del “Madero Santo” (326 d. C.), y la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro como lugar de su custodia y veneración, cuando la devoción popular se desbordó y el símbolo de “La Cruz” comenzó a tener su significado pleno, que llenaría toda la historia y la iconografía religiosa posterior como la conocemos y celebramos en nuestros días.

Para saber más sobre el tema:

† ECCE HOMO TODOS EN EL PUSIMOS NUESTRAS MANOS.

Autor: Javier Antón Cuñado.

† ESTUDIO SOBRE EL SUPLICIUM SERVILE EN EL IMPERIO

ROMANO. Autor: Juan Pérez Carrandi.

Firmado: F. R. G. Un hermano cofrade.

Yago Rejón Pérez

La Virgen de la Soledad, atribuido a Sebastián Herrera Barnuevo, segunda mitad del siglo XVII. Museo del Prado.

La celebración de la Semana Santa incluye una variedad de manifestaciones artísticas, aunque la más destacada son los pasos procesionales de madera policromada, que se desarrollaron a partir del siglo XVII. Sin embargo, la iconografía de esos conjuntos escultóricos pertenece a toda una cultura visual que también abarca la pintura y el grabado. La exposición “Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro”, organizada por el Museo del Prado entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, ha puesto de relieve este asunto. Una de las iconografías presentes en la exposición, que se representó tanto en lienzo como en madera, fue la Virgen de la Soledad, de la que se conserva un interesante ejemplo en Sahagún.

Los Austrias habían extendido en Centroeuropa la devoción por los dolores de la Virgen. El séptimo de esos dolores era “El de su tristísima soledad durante los días que Cristo permaneció muerto y sepultado”, según La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine (siglo XIII). Sin embargo, el origen de la iconografía de la Virgen de la Soledad se sitúa en Madrid en 1565. Los padres Mínimos del convento de la Victoria encargaron a Gaspar Becerra, escultor de cámara del rey, una escultura “de bulto y buena talla” que reprodujese el tema de un cuadro que había traído la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, desde Francia. Ese lienzo “… representaba muy al vivo las Angustias, y Soledad de la Virgen nuestra Señora, que estaba como de rodillas adorando una cruz”, según el Discurso del ilustre origen y grandes excelencias de la misteriosa imagen de nuestra Señora de la Soledad de Antonio Ares (1640).

La imagen era de vestir o de bastidor, tenía talladas la cabeza y las manos entrelazadas y se vistió con túnica blanca, manto negro y toca monjil. Esas ropas eran de la condesa viuda de Urueña, doña María de la Cueva, camarera de la reina, que consideró que “… este misterio de la Soledad de la Virgen parece que quiere decir cosa de viudez, que, si se pudiese vestir como viuda, de la manera que yo ando, que me holgaría, porque tuviese yo también parte en esto, y pudiese servir a N. S. con un vestido, y tocas como estas mías”. Parece, sin embargo, que las representaciones de la Virgen ataviada de luto eran habituales desde el siglo XV, por lo que este relato sería una explicación literaria o simbólica del origen de la iconografía y de su vinculación con la monarquía, elaborado durante un pleito por la propiedad de la imagen para defender los intereses de los padres Mínimos.

La escultura original de Becerra se destruyó en la colegiata de San Isidro en 1936, pero su modelo iconográfico gozó de una extraordinaria difusión por todos los territorios de la monarquía, tanto en madera, como en lienzo y grabado. Así, una pintura atribuida a Sebastián Herrera Barnuevo (Museo del Prado, segunda mitad del siglo XVII) representa a la Virgen en un “trampantojo a lo divino”, puesto que reproduce la talla original ubicada en su camarín del convento de la Victoria. Por su parte, un grabado de Matías de Irala Yuso (Biblioteca Nacional de España, 1725) también representa a la Virgen de Becerra en sus andas procesionales, con una cruz en la parte delantera, sobre las que salía a las calles de Madrid cada Viernes Santo. En cuanto a las

esculturas, destaca por su fidelidad al modelo original la imagen que Luis Salvador Carmona talló para La Granja de San Ildefonso (iglesia de Nuestra Señora del Rosario, segundo tercio del siglo XVIII), que también procesiona con una cruz sobre las andas. Ese mismo detalle de la cruz, así como la postura con las manos entrelazadas, se aprecia en las imágenes que se conservan en las localidades de Benavente y Medina de Rioseco, entre otras.

La Virgen de la Soledad de Sahagún, por su parte, es una talla de vestir de la Escuela Castellana (siglo XVII) que representa a la Virgen arrodillada, ataviada de luto y con una expresión de patetismo en el rostro. Esta imagen procesiona cada Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro, y conserva acertadamente la cruz en la parte delantera de sus andas. Sin embargo, difiere del modelo original de Becerra por la posición abierta de sus manos. Esta talla sería, por tanto, el resultado de la evolución y transformación de un modelo iconográfico que osciló entre el lienzo y la madera. La Semana Santa de Sahagún constituye, de este modo, un eslabón más en la transmisión de la cultura visual del Siglo de Oro a la actualidad.

Nuestra Señora de la Soledad, Matías de Irala, 1725. Biblioteca Nacional de España.

Arias Martínez, Manuel. “‘La copia más sagrada’: la escultura vestidera de la Virgen de la Soledad de Gaspar Becerra y la presencia del artista en el convento de Mínimos de la Victoria de Madrid”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 46 (2011), 3556.

Fernández Merino, Eduardo. La Virgen de luto. Indumentaria de las dolorosas castellanas. Madrid: Visión Libros, 2012.

Rebollo Gutiérrez, Carmen. “Virgen de la Soledad”, en Semana Santa de Sahagún. Patrimonio cofrade, 53-56. Sahagún: Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José, 2022.

Santiago de la Vorágine. La leyenda dorada, 2. Madrid: Alianza, 1982.

José Rodríguez Hernández Cronista Oficial de la Villa

Apenas el divino Apolo ha comenzado a escalar el Orto, y ya desde la aurora, en una explosión apoteósica de deliciosas armonías, infinidad de avecillas canoras lanzan a aire sus encantadores arpegios, saludando al astro rey, como si en estos momentos todos los pájaros se hubieran reunido para celebrar con inusitado regocijo unos Juegos florales en homenaje a la Primavera, y cuyo poeta y cantor premiaron con la Flor natural, el ruiseñor, entona y dirige a los fieles una sublime canción de amor y de celos, cuyos lamentos deliciosos parece que nos vienen de las regiones siderales con esa música suave y divina que sabe conmover a las almas y que hace recordar los versos del vate castellano cuando escribió: “Solo estando en amores pueden cantar así los ruiseñores”.

El paisaje de Sahagún, en esta mañana luminosa y radiante del mes de junio, plenitud de primavera, bajo la caricia de un sol espléndido, y aunque hoy represente únicamente reminiscencias de lo que fue en tiempo remoto, allá cuando la buena voluntad de Alfonso VI quiso convertir el Real Monasterio Benedictino en un algo sumamente grande, es sencillamente conmovedor… El P. Escalona, al detallar sus valores y en su tan conocida Historia, hace constar que su vega en nada tenía que envidiar a la de Granada, y que, al pasar por él, orgullo lejano de Sahagún, el rio Cea había hecho de la ciudad un lugar tan delicioso y atrayente, que ello constituía uno de los sitios o puntos más hermosos de las tierras que en aquel entonces se hallaban en poder de los cristianos, dentro de los avances de la reconquista…

Los huertos de Sahagún son una verdadera maravilla… Como un mantón de Manila que ciñera el cuerpo de la ciudad aprisionándola como a una mujer hermosa y juncal; enredándose en el en medio de un diluvio de flores vivas, llega a las almas el gozo de un paisaje encantador y encendido, tan sugestivo que es difícil hallar un rincón que le supere dentro del ámbito de España. Para este detalle de su paisaje, aunque en tal apreciación entre algo de fantasía, y como parangón, parece que fueron trazados por el poeta Salvador Rueda, aquellas inspiradas estrofas cantando tan magistralmente al mantón de Manila, como se prueba con el siguiente fragmento del poema que con tal título le dedicó:

“…De la cruz venerada de mayo hermoso en las gradas tendidas dejas tus rosas, y los jóvenes tejen baile vistoso en parejas que giran vertiginosas.

Cuando pasa movido del homenaje, tras la imagen, el pueblo, con paso lento, tú en el balcón despliegas tu cortinaje y el haz de tus colores tiendes al viento

El mantón de Manila compendia a España y es insignia que canta nuestra victoria: grabada en cada rosa lleva una hazaña y atada a cada fleco lleva una gloria…”.

Y para contemplar la delicia de este paisaje, sentida honda y especialmente en las noches serenas, aún le queda el encanto de sus canalillos del agua, que desciende pomposamente de la altura de “La Presa”, y que riega sus huertos, que unas veces se desliza con prestancia de diminutas cataratas, otras con murmullo sonoro de silencio suavemente interrumpido, y otras tristemente, como si quisiera llevar al ruiseñor, que vela cantando su nido, las notas melancólicas de sus gemidos, y que también traen a la memoria aquellos versos de Villaespesa, en su canto a las fuente de Granada:

“…Las fuentes de Granada… ¿Habéis sentido en la noche de estrellas perfumada algo más doloroso que su triste gemido?

…El agua es con el alma de la ciudad, vigila su sueño, y al oído del silencio le cuenta las leyendas que viven a pesar del olvido, y bajo las estrellas de la noche tranquila tiene palpitaciones de corazón herido. la voz del agua es santa… quien la profunda música de su acento adivina comprenderá algún día la palabra divina… El agua es guzla donde Dios sus misterios canta”.

Sahagún en Primavera… Cuando el paisaje vive y sueña su nueva existencia, renovada periódicamente, cada año, voluptuosa, alegremente, entre una inundación de frutales en flor, de rosas, de sol y de cantarinas brisas, de murmullos y de perfume, de trinos de ruiseñor, de músicas suaves y de caricias halagadoras…

¡Qué bien mereces, Sahagún, que a tu vera se halle siempre un poeta, un bardo que te cante vigorosamente, que te sienta, que sepa convertir en carne viva ese misterioso encanto que poseen tus huertos, tus paisajes, y que a través de los siglos sigue conservando tu recio y noble espíritu, con sensaciones de eternidad, como un algo imperecedero e inmortal!...

José Luna Borge Sevilla, a 28 de febrero del 2025

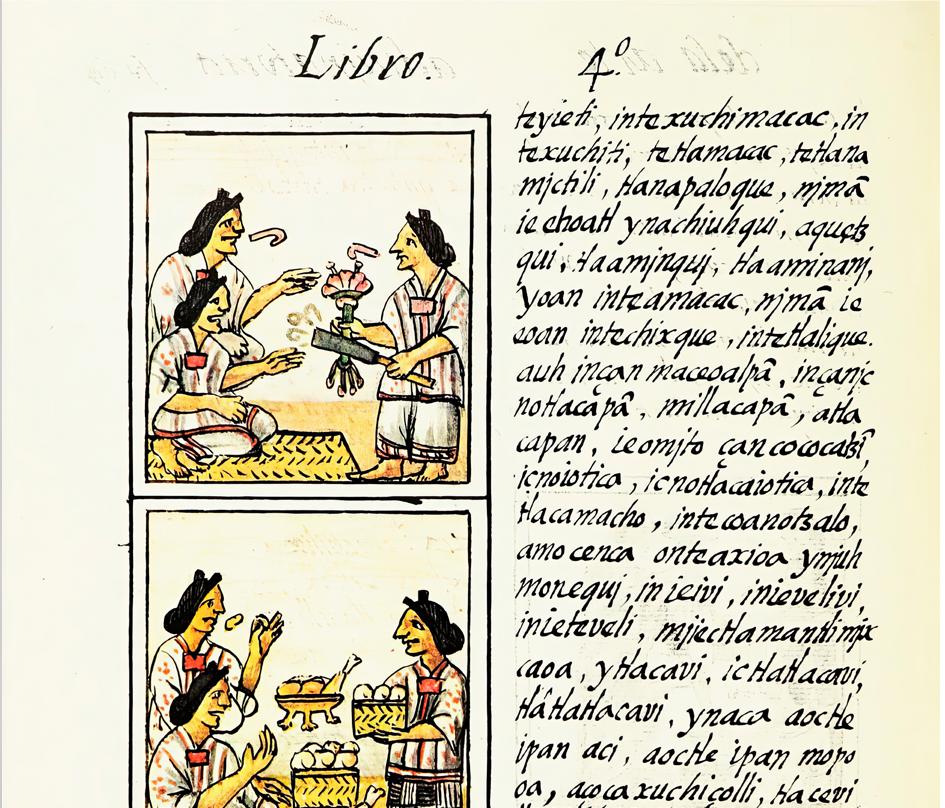

Desde que hace tiempo descubriera la oculta y grandiosa figura de Fray Bernardino de Sahagún, leyendo su obra Historia General de las cosas de la Nueva España, ese monumento etnográfico integrado por doce libros, me he preocupado por el motivo del absoluto desconocimiento que existe en nuestro país sobre él (no así en otros lugares, como en Méjico donde, en el Estado de Hidalgo, y bajo su advocación existe una ciudad llamada Fray Bernardino de Sahagún, de cerca de treinta y dos mil habitantes, cuyo gentilicio es, como el nuestro, sahagunense). Es como si un opaco velo cubriera a este fascinante fraile y a su obra. Sus escritos están ahí, incluso se hizo una edición facsímil en tres volúmenes de la Historia General en 1994, y el Ministerio de Cultura publicó en su día una edición asequible, pero, salvo raras excepciones, nadie sabe enhebrar un breve discurso sobre la vida y la obra de su autor. Hoy es un personaje olvidado, prácticamente desconocido y, para ser el precursor de la moderna antropología y de los estudios etnográficos, no deja de ser una pena y un triste lujo que no nos podemos permitir. En otro país habría centros de investigación para el estudio científico de su obra y una pedagógica divulgación de esta.

Bernardo de Rivera (o Ribera, Ribeira), nación en Sahagún, León, c. 1499 (no he podido consultar los libros parroquiales de bautismo). De su familia no sabemos casi nada, cursó sus estudios muy probablemente en el monasterio Benito de la villa. De esta desconocida etapa de su vida me aventuro a pensar que por indicación del abad o de alguno de los frailes, sus padres enviaron al aventajado alumno a cursar estudios en la Universidad de Salamanca. Se sabe que en 1520 estaba matriculado en dicha universidad, donde estudió las Artes Liberales del Trivium y el Quadrivium. Sobre 1525, ya acabados sus estudios, ingresa en la orden franciscana de frailes menores de la ciudad y se ordena en 1527. Fray Alfonso de Ciudad Rodrigo, que había formado parte de los llamados “Doce apóstoles” franciscanos que llegaron a la entonces llamada Nueva España, hoy Méjico, en 1525, lo escoge para llevárselo como misionero, junto a otros 29 compañeros. En 1529, tenía treinta años, parte para el nuevo mundo y pese a su larga vida, no regresaría nunca a España.

Los primeros años de su estancia los pasa recorriendo y conociendo los conventos franciscanos fundados por los compañeros que le precedieron, ayudaría también a fundar otros, hasta que, en 1536, Juan de Zumárraga, arzobispo de Méjico, funda por orden de Carlos V el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, considerado como la primera universidad establecida en América. Fray Bernardino colaboraría en esa fundación y allí enseñaría latín desde su apertura y a él estaría ligado toda su vida, allí murió y sería enterrado en 1599. En estos años viajeros de visitas y fundaciones, Fray Bernardino comprendió pronto que su labor evangelizadora necesitaba del apoyo de la lengua indígena pues el objetivo final de su obra, como indica el propio autor, era conocer a los indios para mejor evangelizarlos. La estudió con tanto empeño que pronto se convertiría en reputado especialista de la lengua náhuatl, lengua simbólica, no escrita, con apoyatura en pictogramas. Era una escritura figurativa y silábica, es

decir, a partir de pictogramas, ideogramas y sílabas. Llegó a redactar una gramática náhuatl que se perdería. Sería Fray Andrés Olmos quien publicara en 1547 la primera gramática. A la par que aprendía la lengua iba sistematizando su método de trabajo, una metodología avanzada a su tiempo que se adelantaría cuatrocientos años a la de los antropólogos del S. XX. Previamente, y desde su llegada a Tlatelolco, fue reclutando en sus cuantiosos itinerarios evangelizadores a aquellos jóvenes principales, hijos de jefes y caciques de las distintas aldeas y tribus que visitaba, para llevárselos al colegio de Santa Cruz, donde ingresaban internos y se les enseñaba castellano, latín, filosofía, historia y religión. Con el tiempo y con los mejores fue organizando su equipo de colaboradores (nunca coautores como señalan algunos estudiosos) que le ayudarían en su enciclopédico propósito. Hacían de traductores, escribanos y dibujantes. Su sistema consistía en recorrer las distintas aldeas, reunirse con al cacique o jefe y los principales, los más viejos que habían recogido la tradición y recordaban acontecimientos importantes para el pueblo y sus gentes. Estos discípulos serían sus ayudantes en las investigaciones durante toda su vida. Los más conocidos, que después llegarían a ocupar puestos destacados dentro de la administración religiosa y social del virreinato fueron: Antonio Valeriano de Azcapotzalco; Martín Jacobita y Andrés Leonardo de Tlatelolco; Alonso Begerano y Pedro San Buenaventura de Guautitlan. Desde 1547 se dedicaría a la escritura y organización de su obra histório-antropológica. Otras veces, convocaba en el colegio a varios jefes de distintas tribus y comunidades para recoger sus respuestas y cotejarlas, descartando las no coincidentes en una primera criba dentro del sistema que había inventado. Con toda esa documentación irá formando un corpus que organizará en libros, hasta un total de doce, en tres manuscritos redactados en

náhuatl, castellano y en pictogramas relativos al tema descrito al lado, integrando en una misma página tres tipos de lenguaje a razón de dos columnas por página. Los dos primeros manuscritos (conocidos por los Primeros memoriales o Códices matritenses, por encontrarse en la Real Biblioteca del Palacio Real y en la de la Historia de Madrid) serían los borradores y base del tercero y definitivo, el llamado Códice florentino (cuya peripecia daría para una novela policiaca) regalado por Felipe II como obsequio de boda, según algunos investigadores, al que fuera cardenal Fernando de Médicis, que dejaría la mitra para casarse con Cristina de Lorena, en 1589, y ser el señor del Ducado de Toscana (El rey Felipe, ante la queja de algunos compañeros frailes de dedicar fray Bernardino más tiempo a las tribus herejes e idólatras que a la evangelización, y con la reforma luterana pisándole los talones, reclamó en reiteradas ocasiones los manuscritos del padre Sahagún). Fue a través del Comisario General de la orden franciscana Rodrigo de Sequera, como llega el manuscrito, llamado después florentino, a manos del rey, con el título de Historia Universal de las cosas de Nueva España, que fue el título que Bernardino de Sahagún puso a su obra. Lo cambiarían más tarde por el de historia General, por razones nunca aclaradas del todo. La llegada a Roma de los tres volúmenes (en Madrid Felipe II ordenó encuadernarlo con lujosas tapas en tres volúmenes para el regalo al Duque de Toscana) se produjo al comiendo de los años 1580.

El Códice florentino no es solo un códice, sino que, como he apuntado, está compuesto por tres volúmenes que se conservan en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia. Estos tomos contienen la versión más acabada y acendrada de la obra del fraile de Sahagún y constituye la culminación de su titánica empresa evangelizadora y de investigación

acerca de la lengua y la cultura de los pueblos náhuas del altiplano central de Méjico antes de la llegada de los españoles.

El códice tiene alrededor de 2500 ilustraciones realizadas por sus ayudantes especialistas en dibujo. Fray Bernardino era consciente de la importancia de aquellas imágenes y lo que significaban para los indígenas, el fraile escribió al respecto lo siguiente: “Estas gentes no tenían letras ni caracteres algunos, no sabían leer ni escribir; comunicábanse por imágenes y pinturas, y todas antiguallas suyas y libros que tenían de ellas, estaban pintados con figuras e imágenes, de tal manera que sabían e tenían memoria de todas las cosas que sus antecesores habían hecho y dibujado en sus anales por más de mil años atrás antes que los españoles vinieran a estas tierras”.

La obra sigue el orden siguiente:

Libro primero: Trata de los dioses adorados por los indígenas. Libro segundo: Sobre las festividades y el calendario, ceremonias, sacrificios y solemnidades. Libro tercero: Trata sobre el nacimiento de los dioses que adoraban, dándole especial importancia a Quetzalcóatl. Libro cuarto: Versa sobre el arte de adivinar y sobre los adivinos y profetas. Libro quinto: Sobre los pronósticos de adivinar el futuro, las supersticiones y los seres vivos como amuletos. Libro sexto: Trata sobre conceptos religiosos, morales, sociales y filosóficos. Libro séptimo: Sobre astronomía y filosofía natural, también sobre mitos y leyendas en torno al sol. Libro octavo: Trata sobre emperadores y señores y sus modos de

gobernar, las formas de vida y sobre las historias de diferentes ciudades. Libro noveno: Se centra en los mercaderes, sobre todo en la mercancía de lujo, las ofrendas y los artesanos. Libro décimo: Es un análisis sobre la medicina mexicana. Y hace una descripción de los pueblos indígenas que conformaron el México antiguo, donde abarca el estudio de: Toltecas, chichimecas, náhuas, otomíes, matlazincas, telucas, mazahuaques, huasteros, touepones, olmecas, mixtecas, y varios más hasta llegar a los mexicanos o mexicas. Libro undécimo: Estudio sobre la naturaleza, sobre las propiedades de los animales, aves, perros, árboles, hierbas, flores, metales y piedras, y sobre los colores. Libro duodécimo: Trata sobre la conquista de México. Este libro rompe el orden jerárquico y temático que tiene la obra en su conjunto introduciendo un contrapunto perfecto para conocer la historia desde la visión de los vencidos, la historia contada por la tradición de los viejos que recordaban y se la contaban al fraile.

En 1979 se publicó la primera edición facsímil del Códice florentino. En 2015 se logró la inscripción de estos manuscritos en el prestigioso registro de la UNESCO como “memoria del mundo” y “Patrimonio legado de la humanidad”.

Miguel Romano Aparicio Papón y bracero

Este año, 2025, celebramos el año Jubilar de la Esperanza. Como diría el dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde.

Fue en el año 1.300, cuando el Papa Bonifacio VIII, instauró el primer Jubileo. En principio, se planteó que se celebraran cada cien años, pero esa idea no cuajó y se decidió que se celebraran cada cincuenta años. Años más tarde, en 1475 el Papa Pablo II, acordó hacerlo cada 25 años, por lo que se deduce que le toca serlo a 2025. Este será un año Jubilar ordinario, pero también tiene el Papa potestad para convocar o proclamar Años Jubilares extraordinarios, por algún motivo, circunstancia o eventos concretos. Ejemplo de ello fue en 2015, el año de la Misericordia, para destacar la importancia del perdón y la reconciliación en la vida cristiana.

El Papa Francisco, en mayo de 2024, proclamó a 2025 como año Jubilar, con la bula o privilegio Papal, con el nombre de: “La Esperanza no defrauda”, basada en un pasaje de la Biblia. En él dice que los cristianos pueden ver el sufrimiento como una causa o un trampolín hacia la salvación y que la fe en Cristo nos brinda la oportunidad de convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos.

El sufrimiento produce resistencia. Nos hace más fuertes y nos da una confianza más profunda y duradera en Dios. Produce carácter, lo que nos va a permitir hacer las cosas que honren a Dios. Y también produce esperanza, que nos ayuda a creer que nuestro destino final es una eternidad llena de amor y bondad, acompañada por la presencia de Dios.

¿Por qué los creyentes tenemos fe y confiamos en nuestro destino final sin conocerlo?

Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, y porque nos ama, siempre cumplirá sus promesas.

Es tan fuerte el amor que Dios nos profesa, que cada uno de nosotros lo llevamos dentro por medio del Espíritu Santo. Por eso, a los que confiamos en Él, se nos ha ofrecido que el propio Espíritu Santo viva en nuestros corazones.

Este año Jubilar, conocido como “PEREGRINOS DE LA ESPERANZA”, invita a todos los fieles a practicar la misericordia, y a caminar juntos y unidos. A fortalecer la fe y la concordia, la comunión y la unión con Dios.

Esta efeméride se celebrará desde el 24 de diciembre de 2024 (Nochebuena) hasta el 6 de enero de 2026 (Festividad de los Reyes Magos), y en él ganaremos la indulgencia plenaria.

Los que vivimos la Semana Santa con sentimiento y devoción, conseguimos la indulgencia año tras año (opinión propia) porque llevamos sobre nuestros hombros o simplemente asistiendo a ella y viéndolas, esas imágenes que representan y simbolizan La Fe, La Esperanza, y el Amor a Dios, expresado con nuestro esfuerzo y sacrificio, pero también con nuestra devoción y cariño.

Una de las imágenes que más representa la Esperanza, es María, nuestra Madre, acompañando en cada momento y situación a su Hijo, cargando con su soledad, y reflejada en cada cortejo procesional.

Disfrutemos durante este año y en años venideros, de la compañía de nuestros hermanos/as y salgamos a la calle a pregonar la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Dios.

Llegó el momento. ¡La procesión va a comenzar! Una oración al Cielo. Capillos abajo. Al brazo y al hombro. Buena puja hermanos/as y que sea enhorabuena!

SUMARIO

† Autor, época y siglo: anónimas, ¿siglo XVII o XVIII?

† Ubicación y procedencia: Capilla de Jesús

† Material (estado de conservación y medidas): Madera policromada

† Función en la Cofradía y en la Semana Santa de Sahagún: Decorativa /devocional

Carmen Rebollo Gutiérrez

Ambas esculturas representan la imagen de Jesús Niño como Salvator Mundi, también conocida como Niño Triunfante y a la que popularmente se alude como Niño de la Bola. Muy semejantes en tamaño y tipología, los dos casos consisten en la representación de un niño de pies, desnudo, en posición frontal, que con una mano sostiene la esfera y con otro bendice a la vez que porta una cruz, muestran cierto contrapposto al apoyar su peso sobre la pierna izquierda desviando un poco la cadera y marcando el pliegue inguinal. Su rolliza y pueril anatomía muestra un vientre ligeramente abultado acorde con los rasgos del rostro, de sonrosados y regordetes carrillos. En este caso no se conservan ropajes, pero, en ocasiones, este tipo de figuras poseían lujosos atuendos para ser vestidos al menos en ciertas festividades en las que incluso podían ser procesionados. Suelen estar colocados sobre una peana, como sucede en este caso.

En ambas imágenes se aprecian pequeños deterioros, tanto en la escultura, principalmente en las manos con la pérdida de parte de los dedos, como en el material cromático, con el craquelado de gran parte de la superficie pictórica y pequeñas lagunas cromáticas, aunque para nada interfieren en la lectura de las obras. La difusión por España y el Nuevo Mundo de este tipo de imágenes fue tal que para su ejecución en serie se llegó a recurrir a una técnica de vaciado en peltre, una mezcla de zinc, plomo, estaño y antimonio, por lo que en ocasiones se aludía a este tipo de obras como niños de plomo y estaño. Pero aparecen ejecutados de muy diversos materiales, alabastro, terracota, marfil o, como en este caso, realizados en madera tallada y policromada.

Deducimos, por lo tanto, que se trata de una imagen que se hizo muy popular a partir del siglo XVII. Su origen está en los dictámenes de Trento y la conveniencia, que desde los planteamientos más ortodoxos de planteaba, de buscar la emotividad a través de las imágenes, para lo que las figuras infantiles se presentaban muy adecuadas a la hora de transmitir ternura, piedad y devoción. El modelo iconográfico surge con la imagen que Martínez Montañés ejecuta en 1607 para la Hermandad Sacramental del Sagrario de Sevilla que posteriormente otros escultores versionarían como fue el caso de Alonso Cano o Juan de Mesa, éste último, su seguidor más destacado, imprimirá a la imagen cierto dinamismo en la postura con el niño apoyado ligeramente en la pierna izquierda, algo más rollizo que el del maestro y con un rasgo característico, que será la solución del cabello que se muestra con

cierto agrupamiento de mechones en el centro, un rasgo que podemos observar claramente en uno de los dos niños que aquí se presentan. En este caso, el más moreno tiene la postura del cuerpo más marcada y presenta el cabello tal y como se describe en las obras de Juan de Mesa.

La otra imagen de cabello dorado es de rostro menos realista, con menos matices cromáticos, sin la misma calidad en las carnaciones y con el pelo trabajado de forma más convencional a base de idealizados mechones con un efecto mucho menos convincente.

Iconográficamente nos encontramos ante la adaptación infantil del Salvator Mundi, tal como muestran los atributos que portan ambos infantes y que explican su iconografía. La cruz que le presentan como Cristo Salvador y la bola, que en época medieval representaba la esfera celeste y que desde época moderna pasa la bola está perdida en uno de los niños, ambos sin embargo conservan la cruz, que en el caso del niño rubio se trata de una cruz estandarte, y que, por el color, semejante al del cabello, en los dos podría indicar que son las originales. En este caso las peanas muestran unos motivos únicamente decorativos, en otras ocasiones llevan labrados algún tipo de monstruo o bestia simbolizando el poder de Jesús sobre el mal.

La historia de la Cofradía de Nuestro Señor Jesús Nazareno y Patrocinio de San José no es indiferente a este tipo de imágenes infantiles. La imagen del niño no le es extraña a la institución que va estrechamente ligada a la del patrocinio de San José y cuya imagen, siempre de la mano del Niño Jesús, se procesiona en el tercer Domingo de Pascua.

Herencia de Josefina Doncel

En este año 2024, Nuestra Cofradía ha recibido una herencia de D.ª Josefina Doncel Santamarta, conjuntamente con la Parroquia de San Lorenzo, se están realizando los trámites administrativos y legales correspondientes para la formalización definitiva, adjudicación y reparto de los bienes donados por Josefina entre nuestra Cofradía y la parroquia de San Lorenzo.

Una vez estén finalizados los trámites legales pertinentes, la Junta Directiva, en Cabildo Extraordinario y acompañados del hermano letrado que está realizando las diligencias, darán a conocer a todos los hermanos los detalles y cuantías de dicha herencia.

Patrocinio de San José

El día 21 de abril de 2024 nuestra Cofradía celebró el patrocinio de San José, entre los actos se entregaron las medallas a los nuevos hermanos, se entregaron reconocimientos a los hermanos de más de 50 años en servicio a la cofradía y también a los hermanos con más de 25 años de hermanamiento.

También y como marca nuestra tradición se realizó el relevo e intercambio de varas de los cargos anuales de Mayordomos, oficiales y Abad.

Título reconocimiento nacional

Este año hemos recibido el título acreditativo del nombramiento de nuestra Semana Santa, Fiesta de interés Turístico Nacional, fue en Madrid el 24 de septiembre de 2024 por parte de la secretaria de Estado de Turismo Dª Rosario Sanchez Grau.

Este galardón fue recibido por una delegación de Sahagún representada por el Ayuntamiento y la cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José.

Solar de la plaza de San Lorenzo

En este año 2024 hemos adquirido el solar de la plaza de San Lorenzo contiguo a la Casa Parroquial, de cerca de 300 metros cuadrados, con el fin de crear una sede social de la que carecemos y centro de exposiciones que, con la ilusión, colaboración y esfuerzo de todos nuestros hermanos, podremos hacer realidad y paliar así la gran demanda de espacio que estamos necesitando en las últimas décadas.

18:30 horas: en los soportales del ayuntamiento, concurso de torrijas y limonada.

Organiza: Asociación de Hostelería de Sahagún.

20:00 horas: en el Auditorio “Carmelo Gómez” pregón de la Semana Santa 2025 a cargo de Dª. Reyes Maroto Illera.

A continuación, concierto de la Banda Sinfónica de Sahagún con la presentación de la nueva marcha procesional de los Hermanos Blasco Juan “Semana Santa de Sahagún”.

17:00 horas: subasta de los pasos en la iglesia de San Lorenzo.

19:00 horas XVIII Certamen Nacional de Música Procesional en el auditorio Carmelo Gómez.

12:30 horas: bendición de los Ramos en la iglesia de San Lorenzo. Seguidamente procesión de las Palmas.

Paso: Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén “La Borriquilla”.

A continuación, celebración de la santa misa en la Iglesia de San Lorenzo.

Colabora: Agrupación Musical de Sahagún – Banda Sinfónica.

20:00 horas: santa misa en las M. M. Benedictinas.

A continuación, solemne acto del Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno (Manuel Galiano Delgado S. XX).

20:30 horas: vía crucis procesional desde las M. M. Benedictinas por el casco antiguo de Sahagún terminando en la Iglesia de San Tirso.

19:00 horas: misa de la Cena del Señor en la Iglesia de San Lorenzo.

A continuación, Procesión de la Oración en el Huerto.

Imágenes:

† La Oración en el Huerto. (Escuela Castellana siglo XVII)

† Ecce Homo. (Escultura anónima policromada Siglo XV)

† Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas. (Escuela Sevillana siglo XX, Manuel Galiano Delgado)

† Virgen de las Amarguras. Escuela Sevillana siglo XX, Manuel Galiano Delgado)

† Virgen de la Soledad. (Escuela Castellana siglo XVI)

En la Plaza Mayor: interpretación de las marchas “Virgen de las Amarguras y “Jesús Nazareno de Sahagún” por la Banda Sinfónica de Sahagún.

Al término de la procesión en la plaza de San Tirso Acto de Despedida del Hijo a su madre, acto de la flor, con interpretación de la nueva marcha procesional de los hermanos Blasco Juan “Semana Santa de Sahagún”.

Al finalizar “La Ronda” por las iglesias, terminando en la Capilla de Jesús Nazareno, los hermanos reciben a las autoridades eclesiásticas y civiles con velas encendidas.

A continuación, los Mayordomos de la Cofradía, ofrecen una degustación de los platos típicos de la Semana Santa de Sahagún, Aceitunas negras, puerros, escabeche e higos, aliñados con aceite y pimentón y regados con la tradicional limonada.

00:00 horas: toque de campanas y sonar de la Trompa (Hora Nona) relevo de cofradías desde las torres de San Lorenzo y San Tirso.

10:00 horas: en la Capilla de Jesús Nazareno “La Isa”.

A continuación, procesión de los Pasos:

Imágenes de la Escuela Castellana del siglo XVII:

† Nuestro Padre Jesús Nazareno, Titular de la Cofradía

† Jesús en el Gólgota (Majito Barreno)

† Las Tres Marías con San Juan

† La Lanzada (Caballo de Longinos)

† El Descendimiento

Al finalizar la Procesión, en la Plaza de San Lorenzo reparto de “El Pan de Jesús”

Colaboran:

† BANDA DE CC Y TT “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” (LEÓN)

† AGRUPACIÓN MUSICAL “VIRGEN DE CELADA” (LA ROBLA - LEÓN)

19:00 horas: oficios religiosos en la Iglesia de San Lorenzo. Adoración de la Cruz y acto del Desenclavo con el Cristo Articulado de la escuela Castellana del siglo XVII.

A continuación, procesión del Santo Entierro con los siguientes pasos:

† Santo Cristo de los Entierros (escuela castellana siglo XVII)

† Santo Sepulcro (obra barroca del siglo XVII)

† Virgen de la Soledad (escuela castellana del siglo XVII)

En la Plaza Mayor interpretación de las marchas “Cristo de la Urna de Sahagún” y “Virgen de la Soledad” a cargo de la Banda Sinfónica de Sahagún.

A la entrada de la procesión, en la plaza de San Lorenzo interpretación de la marcha procesional de Abel Moreno “La Madrugá”.

Colaboran: Banda Sinfónica de Sahagún.

22:30 horas: Vigilia Pascual:

† En el Monasterio de Santa Cruz a las 22:00 horas.

† En la iglesia de San Lorenzo a las 22:30 horas.

12.30 horas: santa misa de Resurrección en la Iglesia de San Lorenzo.

A continuación, procesión de “El Encuentro” acompañados de la Banda Sinfónica de Sahagún con las siguientes imágenes: