97 minute read

PARTE PRIMERA

Advertisement

1. Contextualización de la inclusión social

La Exclusión social es un fenómeno multidimensional, que obedece a factores y se concreta en distintos ámbitos de la vida relacionados entre sí: económico, laboral, educativo, socio-familiares, de vivienda, de contexto, relacional…

Por tanto la exclusión social no se refiere solo a la insuficiencia de recursos económicos, sino también a la dificultad de integración en el mercado laboral y con ello a la incapacidad para acceder a los bienes básicos como vivienda, la salud y otros bienes de subsistencia.

El elemento entorno al cual gira la exclusión social en España es principalmente el desempleo, situación que tenderá a hacerse crónica en colectivos que ya de por si tienen dificultades para lograr empleo y por tanto su inserción social y en nuevos perfiles (personas sin formación específica, mayores que han perdido su empleo tras una larga vida laboral, personas inmigrantes…).

Queda patente el papel que deben jugar las Corporaciones Locales, a través de la red de Equipos de Acción Social y los servicios de apoyo a los mismos, en todo el itinerario de inserción.

Estos procesos de vulnerabilidad y riesgo social remiten a la existencia de una población que reúne una serie de problemáticas (bajo nivel de empleabilidad, bajo nivel educativo o carencia de estudios, problemas graves de vivienda, nivel de salud deficiente, etc.) que le impiden acceder a los bienes y servicios básicos y a la participación social plena. Los fenómenos de exclusión social, en la mayoría de los casos más visibles como fenómenos de exclusión social urbana, predominan en zonas y comunidades degradadas y deprimidas e impiden caracterizar a las sociedades contemporáneas como plenamente cohesionadas.

De este modo, la exclusión social aparece como un fenómeno complejo y multidimensional, caracterizado por tener una dimensión contextual, multicausal y dinámica. La exclusión describe realidades más complejas en las que la pobreza es un componente más, una manifestación más de la condición vital de una persona en situación o riesgo de exclusión social.

1.1. La pobreza como proceso social

Si no se quiere reducir el análisis a la identificación y caracterización de los pobres y la pobreza, hay que estudiar los procesos y los contextos en cuyo ámbito se establecen las condiciones de empobrecimiento y marginación de las poblaciones económicamente desfavorecidas.

La pobreza no puede definirse como un “estado” cuantitativo en sí mismo, sino en “relación con” la reacción social que resulta de su situación concreta y específica. Es decir, lo que tenemos en la primera visión de los “pobres” no son directamente sus carencias, sino que son personas necesitadas de ayuda o son demandantes de la misma, y las normas sociales consideran legitimadas para recibirla. A partir de esa reacción se asigna a las personas la condición de pobres, y calificamos su situación como carencia, déficit, privación, en relación con “un quantum” (Paugam, 2007)

Por tanto: Los pobres como categoría social no son los que sufren carencias y privaciones específicas (categoría estadística), sino los que reciben el auxilio o deberían recibirlo según las normas sociales. Es decir, la pobreza es una relación de dependencia de la asistencia (Simmel y Wolff, 1950). Dado que la pobreza no es un “estado” cuantitativo en sí mismo, sino una “relación con” la reacción social que resulta de su situación concreta y específica, la consecuencia es que la relación de dependencia es una relación “construida socialmente”, y su sentido es la que le da la sociedad. Por ello, los pobres no están fuera sino dentro de la sociedad y ocupan una posición concreta por el hecho de estar en una “situación de dependencia” respecto a la sociedad que los reconoce como tales y se encarga de ellos. La dependencia que tienen los pobres de la colectividad les asigna un papel social. Los pobres, por el hecho de recibir ayuda tienen un estatus social, pues siguen siendo miembros de la sociedad formando su último estrato.

Con este enfoque se resalta que el entendimiento de la pobreza no puede agotarse en su definición como un “estado” cuantitativo, sino en términos de “relación social”, sin que se tenga que desligar un aspecto de otro, tanto menos cuanto que la pobreza debe ser entendida como “los individuos que viven en una situación de precariedad material”. Si se desligan esos dos aspectos, la pobreza pasaría a ser un constructo social que perdería los elementos de referencia al conjunto de la estructura social.

Para definir la pobreza se puede tomar la definición operativa propuesta en los programas europeos de lucha contra la pobreza, según la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 19 de diciembre de 1984: “la situación de personas, familias y grupos cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les excluyen del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en que viven”.

Según ello, la pobreza es conforme dicha definición operativa:

Una categoría social: Son personas, familias y grupos. Multidimensional: Contempla sus recursos y sus condiciones de vida de una forma multidimensional, pues no se trata sólo de privación material sino de recursos referidos a los bienes básicos también de tipo social y cultural. Relativa: Hace relación a la distribución “limitada” de los recursos, y por ello hace relación a la desigualdad en la estructura de acceso y asignación de los mismos. Excluyente: La categorización de la pobreza como “situación social” no se resuelve únicamente en la carencia como categoría estática, de status quo (o sea, una situación de desigualdad en el acceso a los recursos básicos para los grupos que están en la parte baja de la pirámide social, y que nos remite a una estructura social desigualmente estructurada entre “arriba” y “abajo”); sino que conceptualiza una ”situación social” dinámica que da de sí una situación de expulsión al margen, no de inclusión social (o sea, que se manifiesta con una capacidad de estructurar las relaciones sociales de una forma centrípeta entre “dentro” y ”fuera”). Una situación social: Se confronta con lo que en nuestras sociedades se considera aceptable, es decir, con lo que hemos consensuado como aceptable, más allá de criterios puramente arbitrarios. Y esto no es otra cosa que los derechos económicos y sociales y las “condiciones” de su ejercicio, que en la sociedad en que vivimos hemos reconocido como los mínimos de ciudadanía recogidos en nuestras constituciones. Difiere del concepto de desigualdad: Desde un punto de vista conceptual, la desigualdad no es lo mismo que la pobreza: La desigualdad habla de distancia entre los miembros de una sociedad La pobreza trata la insatisfacción de las necesidades básicas de una parte de ésta.

La desigualdad es un elemento transversal de los factores de empobrecimiento, entendiendo que está causada por la intervención de diversas variables, y no sólo la económica Estructural: De acuerdo a las conclusiones del programa ‘Pobreza 3’: “La pobreza ya no puede considerarse como la simple ausencia o insuficiencia de recursos financieros que afectan a individuos. Es necesario, por el contrario, reconocer el carácter estructural de las situaciones de pobreza y de los mecanismos que producen estas situaciones. También es imprescindible reconocer el carácter pluridimensional de los procesos por los cuales personas, grupos y, a veces, territorios urbanos o rurales quedan rechazados de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales constitutivos de la integración económica y social”. Como fenómeno social, no es adjudicable a los sujetos afectados

1.2. De la pobreza a la exclusión social

La definición de la pobreza utilizada en los programas europeos de lucha contra la pobreza durante la década de los ochenta cambió su carácter cosificado, estático, unidimensional y economicista, y adoptó un enfoque multidimensional, complejo, dinámico y relacional. Debido especialmente al análisis de los procesos de empobrecimiento se produjo un cambio en el propio concepto de pobreza, dando paso al de “exclusión social”.

Fue el Tercer Programa europeo de lucha contra la pobreza (Pobreza’3) el que formuló el concepto de exclusión social para dar cuenta de los cambios operados en las situaciones de pobreza. Se subrayó que la exclusión social no es simplemente un asunto de inadecuación (de recursos), sino que incluye también el acceso a condiciones de vida dignas (educación, formación, empleo, vivienda, servicios comunitarios, salud, participación y vínculos sociales) a través de medidas de integración social y laboral.

La aparición de grupos sociales desestructurados que afrontan grandes obstáculos para llevar a cabo proyectos de vida accesibles a la mayoría de la población, plantea un reto en términos de igualdad y libertad, y a su vez, como se ha dicho en el apartado correspondiente a la presentación del Plan, exige la puesta en marcha de políticas públicas que adopten una perspectiva multidimensional y contribuyan a prevenir y paliar el fenómeno de la exclusión social.

1.3. Conceptos y procesos

Definir el concepto de inclusión social, así como el de exclusión, es una tarea compleja sobre la que giran múltiples puntos de vista y cuestiones que deben ser objeto de debate. En este documento entenderemos por exclusión social aquel proceso de desintegración social en el que la persona o el grupo de personas vulnerables ven aumentadas sus desigualdades respecto a la comunidad de referencia en alguno de los diferentes ámbitos de la inclusión.

El concepto de exclusión social sitúa la temática de las desigualdades más allá de los aspectos estrictamente económicos y, al mismo tiempo, contempla las transformaciones recientes que ha sufrido y está sufriendo nuestra sociedad, de modo que pretende capturar la naturaleza cambiante y multidimensional de los problemas sociales, a menudo descritos como pobreza. Esto significa que no empleamos el concepto para referirnos exclusivamente a los grupos en situación de marginación severa y a formas extremas y diversas de desventaja, como el caso de las personas sin hogar, sino que es extensible a otros fenómenos (De Vida y Esports, 2013).

Como expone De Vida y Esports (2013), el enfoque de la exclusión es amplio. Nos referimos a la parte significativa de la población que sufre una combinación de desventajas más o menos graves, desde la falta de trabajo hasta la necesidad sobrevenida de hacerse cargo de un familiar dependiente. Se reconocen ocho ámbitos en los que se puede manifestar la exclusión social:

Ámbitos principales en los que pueden producirse dinámicas de exclusión y factores preponderantes que operan en cada uno de ellos

Económico:

pobreza relativa

Laboral:

paro, precariedad

Residencial:

vivienda inaccesible, sin hogar, asentamiento informal

Formativo:

analfabetismo, nivel formativo insuficiente

Socio-sanitario:

vejez frágil, discapacidad, enfermedades de riesgo social

Relacional:

debilidad de las redes familiares y comunitarias

Ciudadanía:

debilidad en el ejercicio de los derechos cívicos y políticos

Cultural:

analfabetismo digital, desigualdad en el acceso a la cultura

1.4. Política europea para la inclusión social

El origen competencial de la Unión Europea en materia de inclusión se sitúa en 1997, año en que se adoptó el Tratado de Amsterdam por el cual se incorpora la exclusión social como un ámbito que debe ser abordado desde la política social. Tres años más tarde, en marzo de 2000, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia de Lisboa, que recoge como objetivo principal lograr una mayor cohesión social. Desde entonces, la Unión Europea adopta un papel activo respecto a la inclusión, adquiriendo nuevos compromisos, atendiendo a los contextos cambiantes y creando instrumentos y políticas de acción con la voluntad de lograr una Europa integrada, cohesionada e inclusiva.

Cabe destacar en este sentido la entrada en vigor de la Carta Europea de Derechos Fundamentales en diciembre de 2009, con la ratificación del Tratado de Lisboa por parte de los 27 estados miembros de la Unión. En este apartado se presenta un breve repaso de la trayectoria de la Unión Europea en materia de inclusión social, destacando las iniciativas emprendidas para hacer frente a la crisis económica y financiera, así como la principal herramienta de política social con que cuenta: la Estrategia 2020.

El Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010)

En 2008 el Parlamento y el Consejo Europeo acordaron declarar el año 2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. La Unión reafirmaba así su compromiso con la lucha contra la exclusión con una iniciativa que pretendía, por una parte, informar a la ciudadanía europea sobre el estado de la cuestión, y por la otra, ser el portavoz de las personas que se encuentran en situación de riesgo.

La Estrategia 2020 por un crecimiento sostenible

En junio de 2010 el Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, sustituta de la antigua Estrategia de Lisboa, y que se convierte en el marco de referencia en la política europea para enfrentarse a la crisis y preparar la economía para el futuro.

La Estrategia 2020 pretende responder "al reto de reorientar las políticas de gestión de la crisis a la introducción de reformas a medio y largo plazo que fomenten el crecimiento y el empleo". Cuenta con objetivos relacionados con la inclusión, como el aumento de la población ocupada, la reducción del abandono escolar, el

aumento del número de personas con estudios superiores y la reducción de la población en riesgo de pobreza.

Para favorecer la consecución de estos objetivos, la Comisión Europea creó la Agenda Europea 2020, que cuenta con un conjunto de siete iniciativas emblemáticas que pasan a ser prioridad compartida en todos los niveles territoriales. De éstas, destacan la Guía para las políticas de empleo (octubre de 2010), la Plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social (principios de 2011), y la innovación social europea (2010).

Otros instrumentos y medidas políticas de la Unión Europea

No obstante el compromiso adoptado por la Estrategia 2020 en términos de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa, la Unión Europea cuenta con un precedente en otras medidas adoptadas con anterioridad y que no dejan de ser relevantes para alcanzar el mismo objetivo.

Por una parte, la Unión cuenta con el Comité de Protección Social creado en 2000 por el Consejo Europeo de Niza con el propósito de convertirse en un vehículo eficaz para el intercambio y la cooperación entre la Comisión Europea y los Estados miembros en materia de modernización y mejora de las estructuras de protección social. Por otra, contó con el Programa Comunitario para el empleo y la solidaridad social (Progress 2007-2013), iniciativa del Parlamento y el Consejo Europeo cuya finalidad era aportar ayuda financiera a la realización de los objetivos de la Unión en el ámbito del empleo y la difusión y se desarrolló mediante un conjunto de ayudas a los principales actores implicados en empleo e inclusión social.

Cabe destacar también la comunicación de la Comisión Europea "Nuevas competencias para nuevos contratos: anticipar y hacer coincidir las competencias requeridas y las necesidades del mercado laboral" de diciembre de 2008, como guía orientativa para los estados para reducir las consecuencias de la crisis financiera sobre los mercados laborales.

1.5. Marco normativo

El marco competencial estatal

El modelo actual de servicios sociales parte de la afirmación del artículo primero de la Constitución que dispone “España se constituye en un Estado Social y Democrático de derecho...”. El Estado Social ha sido definido como aquel tipo de Estado en el que se produce una organización democrática de los poderes públicos,

y que persigue, respetando los 172 principios formales de un Estado de Derecho corregir las desigualdades inherentes a un sistema de mercado, principalmente a través de las instituciones de las Seguridad Social y de un sistema impositivo orientado a la redistribución de la renta.

El art. 9.2 de la Constitución Española establece un deber positivo de los poderes públicos de corregir las desigualdades al señalar que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El art. 14 establece el principio de igualdad, en su doble vertiente de principio del ordenamiento jurídico y de derecho fundamental, al determinar que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La Constitución Española utiliza los términos asistencia social y servicios sociales, de manera expresa, tan sólo en dos de sus preceptos. En el artículo 148.1.20 CE para conceptuar la asistencia social como una de las materias en las que las Comunidades Autónomas podrán asumir sus competencias; y en el art. 50 CE, relativo a la tercera edad en el que se establece que los poderes públicos “promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Sin embargo, el Capítulo III del Título I de la Constitución recoge los llamados “principios rectores de la política social y económica” cuya eficacia jurídica se recoge en el art. 53.3 de la misma. Entre estos principios se recogen diversos preceptos que afectan a la acción social: - El art. 39.1 recoge la protección a la familia. Concretamente afirma que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. - El art. 39.2, la protección a la infancia disponiendo literalmente que “los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación. Los niños gozarán de la protección prevista en los Acuerdos internacionales que velen por sus derechos”. - El art. 49, en la política pública de discapacidad “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación integración de los disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, a los que prestará la atención especializada que requieran” .

- En cuanto al art. 50, proclama la protección a la tercera edad al disponer que

“los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Otros preceptos inciden indirectamente sobre la integración social. Así, el art. 27, derecho a la educación, el art. 41 referido a la seguridad social, el art. 43 a salud pública, el art. 45, disfrute del medio ambiente y mejora de la calidad de vida, o el art. 46 relativo a la política de vivienda. El Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 desarrolla en su punto primero -“MARCO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2014-2016: LA ESTRATEGIA EUROPA 2020, DIRECTRICES DE EMPLEO Y PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS” - que entre las áreas prioritarias en cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 destacan “luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis” y “entre otras medidas, la mejora de la capacitación de los trabajadores. Por ello a lo largo de este año se establecerá un nuevo modelo de formación para el empleo (…)” El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 es el quinto plan aprobado por el gobierno español en materia de inclusión, que sigue las directrices europeas destacadas en la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Concretamente, el Plan desarrolla tres objetivos estratégicos:

1. Impulsar la inclusión socio-laboral a través del empleo de las personas más vulnerables teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en situación de riesgo de exclusión 2. Garantizar un sistema de prestaciones que permitan apoyar económicamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil. 3. Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población enfocados de forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente el caso de servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y sociedad de la información.

El marco competencial en Castilla y León

Los Estatutos de Autonomía, han definido esta materia como de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con el reparto competencial vigente, la Comunidad Autónoma de Castilla y León asume de manera exclusiva estas competencias, tal y como queda reflejado en el articulado del Estatuto de Autonomía:

“Artículo 70. Competencias exclusivas. 1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (…) 10. º Asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario. Promoción y atención de las familias, la infancia, la juventud y los mayores. Prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o la exclusión social. Protección y tutela de menores. (…)”

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León recoge en su Exposición de Motivos la necesidad de una coordinación entre Administraciones Públicas al afirmar que “partiendo de la complejidad organizativa consecuencia de la distribución de competencias entre distintas administraciones públicas, de los numerosos agentes intervinientes y de las diversas redes de recursos que confluyen en el ámbito de los servicios sociales, resulta imprescindible el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre todos ellos.”

Ley 7/2010, de 30 de agosto, de Renta Garantizada de Ciudadanía y Decreto

61/2010 de 16 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y aplicación de la ley 7/2010. En el art. 1 de la citada ley se establece que el objeto de la misma es determinar las condiciones de acceso y disfrute del derecho subjetivo a la renta garantizada de ciudadanía reconocido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León a quienes se encuentren en situación de exclusión social y se define como una prestación social de naturaleza económica y percepción periódica, orientada a promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social garantizando la cobertura de las necesidades básicas.

Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral para fomentar la empleabilidad y

el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016/2020 va dirigido a personas con discapacidad y en exclusión o en riesgo de estarlo, como puede ser el caso de personas drogodependientes, inmigrantes, jóvenes provenientes del sistema de protección y reforma, minorías étnicas o mujeres víctimas de violencia de género.

Con este Plan se refuerza la acción protectora de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral, con una atención integral de trabajo colaborativo en red y con una visión común de apostar por las personas más necesitadas. Además, pone en valor la inversión social y muestra a la sociedad los beneficios, en términos económicos, derivados del gasto social y de los retornos que genera, ya que se pretende cambiar la percepción social de esta inversión social.

En primer lugar, las actuaciones que contempla son personalizadas y se adaptarán a las diferentes circunstancias y perfiles de las personas. No todas las personas necesitan los mismos apoyos y, en este sentido, el Plan se apoya en el itinerario personalizado de inserción socio laboral que incluye actuaciones en función de la persona. Junto a esto, se potencia la figura del asistente personal para el empleo de las personas con discapacidad como figura que apoya esa inserción socio-laboral.

El Plan tiene un carácter integral. Contempla todos los aspectos de la inserción laboral en diferentes ámbitos y bajo una perspectiva global. Sus actuaciones fomentarán la contratación en empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro, empleo protegido, autoempleo, creación de empresas y apoyo en la intermediación laboral.

El Plan se estructura en cuatro ejes:

Eje 1: Mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables: El objetivo general del primer eje es el de promover la inclusión social y evitar cualquier forma de discriminación en el acceso al empleo a través de acciones orientadas a la mejora de la empleabilidad y al apoyo de mercados laborales inclusivos.

Eje 2: Acceso al empleo y mantenimiento en el mercado laboral de personas en situación de riesgo o exclusión social: El segundo eje se centra en el acceso al empleo y, una vez obtenido, en el mantenimiento del mismo desde la perspectiva de la inversión social.

Eje 3: Desarrollo de instrumentos y medidas de capacitación y coordinación de profesionales y entidades para la inclusión socio-laboral: El objetivo general del tercer eje es el diseño de un modelo avanzado de intervención en materia de inclusión social apoyado en dos estrategias combinadas: la organización integrada de los servicios en un sistema de red y la atención intensiva, proactiva y preventiva a las personas en riesgo de exclusión.

Eje 4: Información y sensibilización sobre la inserción socio-laboral de las personas más vulnerables para el cambio social: Este eje tiene como cometido poner en valor la integración social y laboral de las personas más vulnerables. Los destinatarios serán las administraciones públicas, con especial consideración de las Corporaciones locales, el sector empresarial, los medios de comunicación y la Sociedad en su conjunto. Es preciso que se produzca un cambio en la percepción del gasto social en estos colectivos, como una inversión con un importante retorno social. Es una responsabilidad compartida contribuir a generar riqueza personal, social y económica en aras a una sociedad más justa, más equilibrada, más equitativa y más solidaria.

El marco competencial de las entidades locales

Dentro del ámbito competencial municipal, definido en la Ley de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dicha normativa en el artículo 25 apartado 2 e) mantiene como servicio municipal propio y obligatorio para todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes los servicios sociales, pero el precepto limita la competencia a «la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social».

La Ley 6/2010 de Servicios Sociales en su Título IV distribuye las competencias en materia de Servicios Sociales en sus artículos 45 y 48:

“Artículo 45. La responsabilidad pública en materia de servicios sociales. En los términos de la legislación del Estado y de la legislación de la Comunidad Autónoma, son competentes en materia de servicios sociales la Comunidad de Castilla y León, los Municipios con población superior a 20.000 habitantes y las Provincias, que ejercerán sus competencias en los Municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al resto de las

entidades locales por la legislación reguladora de régimen local o a las comarcas legalmente constituidas por la normativa correspondiente.”

“Artículo 48. Competencias de las entidades locales. Corresponde a las entidades locales señaladas en el artículo 45 como competentes en materia de servicios sociales, en su respectivo ámbito territorial, de acuerdo con las competencias que en materia de servicios sociales les atribuye la legislación reguladora del régimen local: a) La planificación de los servicios sociales, en el marco, desarrollo y ejecución de la planificación autonómica, así como la colaboración y cooperación con la consejería competente en materia de servicios sociales, bien directamente o bien a través de los organismos a ella adscritos. b) La aprobación de sus catálogos de servicios sociales. c) La colaboración para la elaboración del catálogo de servicios sociales de Castilla y León y del mapa de servicios sociales de Castilla y León. d) La propuesta para la determinación de las zonas y áreas de acción social, así como las estructuras de tercer nivel que pudieran corresponderles al amparo de esta ley. e) La organización, mantenimiento, dirección y gestión directa de los Equipos de Acción Social Básica y de los CEAS. f) La organización, mantenimiento, dirección y gestión de las estructuras organizativas funcionales que, de acuerdo con la presente ley, pudieran corresponderles y de los programas, servicios, centros y recursos necesarios para el desarrollo de las funciones y actividades que les vienen atribuidas. g) La creación, organización, mantenimiento, dirección y gestión de otros programas, servicios, centros y recursos en relación con las prestaciones cuya titularidad les corresponda según las leyes y el catálogo de servicios sociales y en cualquier caso: 1. Las de sensibilización y promoción de la solidaridad y del apoyo informal cuando su ámbito sea local. 2. Las adscritas a los Equipos de Acción Social Básica y a los CEAS y equipos específicos que de ellas dependan. 3. Las de información, orientación y asesoramiento, aplicación de instrumentos diagnósticos, valoración, planificación de caso y seguimiento en relación con las prestaciones del catálogo de servicios sociales, cuya gestión les corresponda y en los demás casos en los que así se determine expresamente. 4. Las de ayudas básicas de emergencia o urgencia social y las de alojamiento de urgencia para albergar temporalmente a los que carecen de él. 5. Las de intervención y atención profesional para la integración social y las de intervención familiar en menores en situación de riesgo o desamparo, así como aquellas otras cuya gestión les corresponda y en los demás casos en los que así se determine expresamente. 6. Las ayudas a domicilio y la teleasistencia.

h) El ejercicio de las facultades de inspección y sanción en sus propios centros y servicios, sin perjuicio de las atribuidas a la Administración de la Comunidad. i) La colaboración con la Administración de la Comunidad en las facultades de autorización administrativa, inspección y sanción, en las de gestión del registro único de personas usuarias y del sistema unificado de información social al usuario, y en las acciones de prevención, estudio de recursos y necesidades generales, de promoción y sensibilización, de fomento del asociacionismo y la participación, de formación e investigación, y de evaluación de resultados y de calidad de los servicios sociales. j) La promoción de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales y la coordinación de su actividad a nivel local o en relación con las prestaciones cuya titularidad corresponda a la entidad local. k) La realización de programas de prevención de ámbito local. l) La elaboración y actualización de la guía de recursos existentes en su territorio. m) Cualesquiera otras competencias o funciones que les sean normativamente atribuidas, así como las que les sean transferidas o delegadas de acuerdo con la legislación vigente. ”

En la misma Ley también se recoge la necesidad de aprobar catálogos a nivel municipal, de forma que dejen articulada y estructurada la oferta de prestaciones, ya sean económicas, en especie o servicios.

“Artículo 18. Los catálogos de servicios sociales de ámbito local. 1. Las entidades locales de Castilla y León podrán aprobar sus propios catálogos de servicios sociales que complementen las prestaciones incluidas en el catálogo de servicios sociales de ámbito general y cuyo ámbito de aplicación será el territorio del respectivo ente local. 2. A los catálogos de servicios sociales de las entidades locales les será de aplicación lo dispuesto respecto a la calificación y clasificación de las prestaciones y los contenidos mínimos del catálogo de servicios sociales de Castilla y León.”

2. Diagnóstico: Hechos y Tendencias

2.1. Indicadores demográficos

Población

El municipio de León cuenta con 130.115 habitantes según datos del Padrón Municipal (septiembre de 2016), de los cuales 59.271 (45,55 %) son varones y 70.844 (54,45 %) son mujeres. En cuanto a su distribución, 123.661 viven en León, 5.283 en Armunia, 813 en Trobajo del Cerecedo y 358 en Oteruelo de la Valdoncina. En 1995, la población residente alcanzó la cifra más alta, 147.780 habitantes censados, y a partir de esa fecha se ha ido produciendo un descenso continuado del censo como consecuencia del envejecimiento de la población, la escasez de nacimientos y de la emigración de la población hacia los municipios del alfoz.

Es necesario conocer la estructura de la población a la hora de planificar la satisfacción de necesidades de servicios. La pirámide de población ofrece una información valiosa a la hora de realizar una planificación a largo plazo y estudiar los recursos humanos. Permite valorar las posibles consecuencias que van a tener las tendencias observadas en la población futura, en la satisfacción de las necesidades y en especial con el trabajo.

En la estructura demográfica del Municipio se observa el envejecimiento de la población como indica el achatamiento de la base de la pirámide en los tramos de edad comprendidos entre los 0 y 19 años, y el ensanchamiento de la cúspide de la pirámide a partir de los 64 años.

90 o más

80-89 años

70-79 años

60-69 años

50-59 años

40-49 años

30-39 años

20-29 años

10-19 años 7456 3796

5200

8840

8914

7851

5933

5475

0-9 años 5076

10000 5000 730

0 1883

6422

7228

9404

10897

10411

6146

5290

4656 8507

5000 10000 15000 Mujeres Hombres

Fuente: Padrón municipal del Ayuntamiento de León (Servicio de Estadística). Elaboración propia

Los datos de la pirámide de población de 2016 se pueden resumir así:

La población menor de 29 años es el 25 % del total. La comprendida entre 30-39 años es el 12,57 %. La comprendida entre 40-69 años es el 42,98 %. La comprendida entre 70-89 años es el 17,40 %. La mayor de 90 años es el 2 %.

Esta estructura de la población es típica en el régimen demográfico moderno, con una evolución hacia un envejecimiento de la población y una disminución de la natalidad anual.

En 1860, la ciudad contaba con una población de 9.866 habitantes, población que se incrementó rápidamente gracias a la mejora de las comunicaciones, en las que jugó un papel clave la llegada del ferrocarril a León en 1863. Así, la población creció un 58% en apenas cuarenta años, hasta los 15.580 habitantes. Este crecimiento no se debió a un aumento de la natalidad o a una disminución del

número de defunciones, sino al éxodo rural, que hizo que la mitad de las personas residentes en la ciudad hubiesen nacido en otro lugar.

Con el cambio de siglo, la ciudad comenzó un leve crecimiento, aumentando un 37% en veinte años, hasta llegar a los 21.399 censados en 1920. Es a partir de este momento cuando se produjo el mayor crecimiento de la ciudad, duplicando el número de habitantes en el mismo período de veinte años hasta los 44.755. Como en décadas pasadas, este crecimiento se debió casi en exclusiva al éxodo rural. En la década de 1960, acabada la época autárquica, el éxodo rural se intensificó, incrementando la población de la ciudad en un 62% hasta 1975, fecha en la que la ciudad contaba con 115.176 habitantes.

A partir de 1975, la ciudad cambió la dinámica y aminoró su crecimiento a favor de un alfoz creciente donde comenzaron a despuntar pueblos como Trobajo del Camino. Este cambio de tendencia se confirmó a partir del año 1995, año en que la ciudad alcanzó su máximo histórico de 147.625 habitantes. A partir de este año, la población de la capital leonesa se fue reduciendo de forma prácticamente ininterrumpida, con algunos años de leve recuperación, hasta los 131.863 habitantes del año 2014. Durante esos años, por el contrario, el área metropolitana de la ciudad experimentó un rápido crecimiento, las razones hay que buscarlas en la falta de vivienda o un precio de ésta más elevado en la capital que en el área metropolitana.

Previsión pirámide de población (2012-2052) Fuente: INE.

Si se mantuvieran en un futuro las actuales tendencias demográficas, la propia estructura de la población de España nos llevaría a un escenario de pérdida progresiva de habitantes en las próximas décadas. Así, en el año 2022 España contaría con 45,1 millones de habitantes, un 2,5% menos que en 2012. Y en 2052, la población de España se cifraría en 41,6 millones, un 10,0% menos que en la actualidad (INE, 2012). En los próximos años España continuaría registrando un paulatino descenso de la natalidad. Así, en 2021 nacerían 375.159 niños, casi un 20% menos que en el último año. Hasta 2031 se registrarían 7,7 millones de nacimientos, un 9% menos que en los últimos 20 años. El descenso de nacimientos vendría determinado por la propia estructura de la pirámide poblacional, debido a una progresiva reducción

del efectivo de mujeres en edad fértil. Por ello, el número de nacidos no volvería a crecer hasta 2030 –una vez superado el efecto que produjo la crisis de natalidad de los años 80 y primeros 90 sobre la pirámide poblacional femenina–, aunque volvería a decrecer a partir de 2040. En cualquier caso, en los próximos 40 años nacerían en España 14,6 millones de niños, un 24% menos que en los últimos 40. Esta evolución de la natalidad se produciría a pesar de que la fecundidad mantuviera la tendencia ligeramente favorable de la última década, lo cual llevaría al número medio de hijos por mujer hasta 1,51 en 20 años y 1,56 en 40, frente a los 1,36 de 2011. A su vez, con la tendencia actual, la edad media a la maternidad proseguiría su tendencia ascendente hasta alcanzar los 31,5 años en 2051 (INE, 2012). La simulación realizada muestra también el continuo proceso de envejecimiento al que se enfrenta la estructura demográfica española, que se ve acelerado por el descenso de la natalidad y los saldos migratorios negativos. Los mayores crecimientos de población se concentrarían en las edades avanzadas. Concretamente, en 2052 el grupo de edad de mayores de 64 años se incrementaría en 7,2 millones de personas (un 89%) y pasaría a constituir el 37% de la población total de España (INE, 2012). No cabe la menor duda que el descenso de la población extranjera en España contribuirá de forma determinante al envejecimiento de la población española en los próximos años, envejecimiento que influirá en los procesos productivos y económicos, como condicionó su presencia en la sociedad española en sus años de auge, aportando riqueza, y así queda explicado por diversos especialistas como Moreno y Bruquetas (2011) resaltando que el crecimiento económico de España ha estado vinculado en los últimos años a las aportaciones laborales de la inmigración precisamente en un período de bonanza económica en el que, la población extranjera, ha ocupado puestos abandonados por la población autóctona, toda vez que sus aspiraciones laborales se hicieron más elevadas, inducidas en gran medida por una elevación del nivel de estudios (Cachón, 2002; citado por Gualda, 2011)

Gráfica de evolución demográfica de León entre 1996 y 2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Envejecimiento y sobreenvejecimiento

Una de las dinámicas actuales de las sociedades desarrolladas es el envejecimiento progresivo de la población. En León, el 19,41 % de la población tiene 70 años o más.

El incremento de la esperanza de vida pone de manifiesto el envejecimiento de la población(geriatrización), es decir, la proporción cada vez mayor de personas con más de 80 años, creándose nuevos y complejos problemas sociales y sanitarios a los que es necesario hacer frente (se presenta una mayor incidencia de enfermedades y situaciones de dependencia).

El envejecimiento no sólo es un elemento que actúa sobre la estructura de la población, sino que debe ser considerado como un factor que influye primordialmente en las demandas económicas, sociales y de salud:

- Económicas: el aumento del número de ancianos conlleva un incremento del índice de dependencia, que a su vez condiciona un progresivo aumento del número de pensiones

- Sociales: el incremento progresivo del número de personas mayores tiene una incidencia directa en la problemática familiar y social, por lo que la demanda de recursos sociales irá también en aumento.

- Salud: la mayor expectativa de vida de la población da lugar a un incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas, así como a un aumento de los problemas de invalidez o incapacidad que impiden o limitan a los individuos en la realización de las actividades de la vida diaria y en sus posibilidades de autocuidado e integración social.

- Debido a la disminución de la población menor de 15 años, es previsible que descienda la demanda de educación en los niveles inferiores y que cada vez sea más necesario satisfacer las necesidades del colectivo de población de más de 69 años, que actualmente alcanza ya el 19,41 % de la población en el municipio.

Los últimos datos del Padrón en cuanto a la distribución por sexos muestran un mayor número de mujeres que de hombres. En el municipio las mujeres suponen el 54,45%, mientras que los hombres están representados en un porcentaje sensiblemente inferior, el 45,55 %. Respecto a los porcentajes del anterior Padrón de referencia se observa que los porcentajes de diferencia entre sexos se acercan.

Sin embargo es más destacable la diferencia de sexos en relación a los grandes grupos de edad, ya que si en las edades jóvenes los hombres superan a las mujeres, es en las edades de más de 69 años donde las mujeres superan a los hombres. Tal situación hace que los problemas de envejecimiento afecten más a la población femenina (salud, dependencia social, exclusión, etc).

Grandes grupos de edad y sexo

Intervalo HOMBRES % MUJERES %

0 –19 10.551 17,80 9.946 14,04 20–69 38.994 65,79 45.365 64,04 70y más 9.726 16,41 15.533 21,92

TOTAL 59.271 100 70.844 100

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia

Personas en situación de dependencia

El sistema de dependencia atiende uno de los desafíos de futuro más importantes para España. La afortunada longevidad de la población –vinculada a una mejora de la calidad de vida y a la efectividad del Sistema Sanitario- dibujan un panorama de población muy envejecida que en muchos casos requerirá de atenciones y apoyos que posibiliten la máxima autonomía personal y que ofrezcan atención a las situaciones de alta fragilidad.

Según datos de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, en agosto de 2016 15.402 personas dependientes con prestaciones reconocidas en la provincia de León: 3.383 son personas con domicilio en el municipio de León, 1.512 en el municipio de Ponferrada, 691 en el municipio de San Andrés del Rabanedo y 9.846 en el resto de municipios de la provincia.

Es decir, en la provincia de León, el 99,04 % de las personas dependientes con derecho a prestación ya las reciben.

Prestaciones Nº prestaciones concedidas

Prevención dependencia y Promoción autonomía personal Teleasistencia Ayuda a domicilio Centros Día/Noche Atención Residencial Prestación económica vinculada al servicio Prestación económica asistencia personal

SUBTOTAL SERVICIOS

Prestación económica cuidados familiares

SUBTOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS TOTAL PRESTACIONES

1.631 1.282 4.150 1.198 1.062 4.307 51

13.681

5.087

5.087 18.768

Fuente: Consejería de Familia. Junta de Castilla y León

% Respecto a prestaciones concedidas

8,69% 6,83% 22,11% 6,38% 5,66% 22,95% 0,27%

72,90%

27,10%

27,10% 100,00%

En relación con los datos aportados en la tabla anterior, la prestación más habitual es la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, frente a las prestaciones más profesionalizadas como la ayuda a domicilio o las prestaciones vinculadas.

Dependencia: Solicitudes presentadas por provincias en Castilla y León. Datos acumulados

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 3.577 5.553 8.104 11.019 12.908 14.203 15.669 5.094 8.369 12.840 17.282 20.462 22.509 24.739 9.321 13.980 20.946 27.977 31.838 34.300 36.915 3.714 6.040 8.183 10.973 12.630 13.916 15.280 5.430 9.074 13.703 17.807 21.255 23.416 25.852 2.782 4.701 6.972 9.018 10.443 11.560 12.654 2.003 3.338 4.273 5.756 6.682 7.386 8.100 6.928 11.044 15.374 20.767 25.039 27.951 31.067 4.010 6.607 10.422 13.361 15.987 17.657 19.277

TOTAL

42.859 68.706 100.817 133.960 157.244 172.898 189.553 Fuente: Datos estadísticos sobre dependencia. Junta de Castilla y León

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En la tabla y el gráfico anteriores puede observarse que la provincia de León es la que más solicitudes de dependencia acumuladas ha tramitado en toda la comunidad autónoma de Castilla y León, desde 2008 hasta 2014, concretamente 36.915 expedientes.

Al municipio de León, de las 15.402 personas dependientes con prestación reconocidas hasta agosto de 2016, le corresponden el 21,96 % del total.

Inmigración

En la gran mayoría de los países desarrollados es inevitable ignorar el mosaico multicultural por el que se caracterizan sus principales ciudades. En una misma zona geográfica, hoy en día, conviven personas que nacieron a miles de kilómetros de distancia una de la otra y que, aunque comparten un modo y ritmo de vida común, provienen de culturas y costumbres muy diferentes. Ya sea que seamos extranjeros en otro país al que consideramos nuestro o convivamos diariamente con gente de otros países que vive en nuestra sociedad, con el paso del tiempo observamos que las diferencias que analizamos en un principio comienzan a atenuarse hasta converger en algo común. Este ir y venir de gente de todas partes del mundo, fijando su residencia y lugar de trabajo en lugares diferentes a sus orígenes, transforma sociedades e impulsa la creación de redes comerciales, económicas y sociales que fomentan la integración de estos contingentes extranjeros en las ciudades o países de acogida a través de sus diferentes procesos económicos.

Ha sido a finales del siglo pasado cuando España, impulsada por el acelerado ritmo de crecimiento económico adoptado en parte gracias a su integración económica en Europa, pasa de ser una economía emisora de emigrantes a una receptora de inmigrantes.

En España, la inmigración ha crecido de manera tal que mientras que en 1999 ésta representaba aproximadamente el 1,60 % de la población total, actualmente supone más del 10%. En Castilla y León, conforme datos aportados por los Indicadores Demográficos del año 2013, la población extranjera suponía el 13,22% de la población total de la comunidad autónoma y en la provincia de León residía el 15,33% del total de la población extranjera de toda la comunidad.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Españoles Extranjeros

Evolución comparativa población española/población extranjera del año 1999 al año 2015. Fuente: Datos Estadística del Padrón Continuo-Año 2016. INE. Elaboración propia.

Año Total Nacional Extranjeros Españoles Porcentaje extranjeros Diferencia porcentual

2015 46.524.943 4.604.272 41.920.671 9,9 -0,80 2014 46.725.164 5.000.258 41.724.906 10,7 -1,07

2013 47.129.783 5.546.238 41.583.545 11,77 -0,37 2012 47.265.321 5.736.258 41.529.063 12,14 -0,05

2011 47.190.493 5.751.487 41.439.006 12,19 -0,03

2010 47.021.031 5.747.734 41.273.297 12,22 0,14 2009 46.745.807 5.648.671 41.097.136 12,08 0,67 2008 46.157.822 5.268.762 40.889.060 11,41 1,41

2007 45.200.737 4.519.554 40.681.183 10 0,73

2006 44.708.964 4.144.166 40.564.798 9,27 0,81 2005 44.108.530 3.730.610 40.377.920 8,46 1,44 2004 43.197.684 3.034.326 40.163.358 7,02 0,78

2003 42.717.064 2.664.168 40.052.896 6,24 1,51

2002 41.837.894 1.977.946 39.859.948 4,73 1,4 2001 41.116.842 1.370.657 39.746.185 3,33 1,05 2000 40.499.791 923.879 39.575.912 2,28 0,42 1999 40.202.160 748.953 39.453.207 1,86 --------Fuente: Elaboración propia. Datos Estadística del Padrón Continuo-Año 2016. INE.

La población extranjera ha disminuido durante el año 2015 en relación al año 2014 pero los datos del INE demuestran que: entre el año 2001 y 2003 la misma aumentó en un 50% lo que supuso más de un millón de personas, sin embargo de 2009 a 2010 no pasó de 100.000. Y a partir del año 2011 la población extranjera comienza a decrecer y hasta la fecha actual hay en España 1.150.000 extranjeros menos, siendo especialmente significativa la cifra de medio millón de extranjeros empadronados entre 2013 y 2014, y los cuatrocientos mil entre el 2014 y el 2015.

Las causas están vinculadas a la situación de crisis y la opción de retorno voluntario a sus países de origen y de traslado a otros países del entorno en busca de mejores situaciones.

Los extranjeros en España inscritos en el Padrón Continuo (a fecha 1 de enero de 2016) pertenecientes a la UE-28 suman 1.835.584. Dentro de éstos, los más numerosos son los rumanos (715.310), seguidos por los británicos (253.928) y los italianos (181.848). Entre los extranjeros no comunitarios, destacan los ciudadanos marroquíes (753.425), los chinos (199.661) y los ecuatorianos (158.070).

Según el Padrón Municipal de Habitantes, el aumento de la población extranjera en la capital leonesa entre 1996 y 2003 fue de un 302,75%, si bien la afluencia masiva de las décadas de 1980 y 1990 por el efecto llamada del empleo en la minería del carbón, se ha atenuado en parte. Así, mientras que la provincia leonesa acogía en 1994 el 44% de los inmigrantes de la Comunidad Autónoma, según datos relativos al año 2013 es de sólo el 15,33%. A la afluencia en los años anteriores de población inmigrante, en línea con el conjunto estatal, hay que unir el impacto demográfico inducido a través de la natalidad. En los últimos cinco años, los nacimientos de madre extranjera se han multiplicado por tres.

TOTAL EXTRANJEROS EMPADRONADOS (INCLUIDOS COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS) MUJERES VARONES Fecha consulta

9.496

10.480

10.482

11.196

11.546

11.028 4.712 4.784 Septiembre 2016 5.231 5.249 Septiembre 2015 5.243 5.239 Septiembre 2014 5.592 5.604 Septiembre 2013 5.803 5.743 Noviembre 2012

5.567 5.461 Octubre 2011

Fuente: Padrón Municipal del Ayuntamiento de León. Elaboración propia

En fecha actual, respecto del año 2011, la población extranjera ha descendido en 1.532 personas lo que supone un 13,89 % menos.

Los colectivos más representativos son los siguientes:

PAIS 2016 (septiembre) 2015 (septiembre) 2014 (septiembre) 2013 (septiembre) 2012 (noviembre)

2011 (octubre) Marruecos 1.755 1.893 1.888 1.968 1.975 1.920 Rumania 1.497 1.496 1.444 1.464 1.480 1.356 Colombia 553 733 785 996 1.113 1.183 R. Dominicana 540 567 661 793 919 866 Brasil 478 663 649 692 704 640 Bulgaria 543 537 534 577 581 545 China 495 514 474 459 483 488 Ecuador 186 280 290 347 370 459 Portugal 345 323 312 325 324 312 Venezuela 158 186 187 208 209 221 Senegal 159 180 185 194 194 166 Argentina 94 166 164 184 190 200 México 159 192 195 183 197 189 Argelia 127 157 165 178 192 185 Perú 93 112 121 159 171 184 Pakistán 121 142 145 149 132 108 Cuba 87 98 97 114 131 118 Rusia 95 121 126 131 125 122

Fuente: Padrón Municipal del Ayuntamiento de León. Elaboración propia

Comparativamente entre los años 2015 y 2016 y por nacionalidades:

Los extranjeros que más disminuyeron fueron nacionales de: Argentina (43,37%), Colombia (24,56 %) Brasil (27,90%) y Rusia (21,49%). Los extranjeros que menos disminuyeron fueron nacionales de: República

Dominicana (4,76 %) y China (3,70 %).

La población extranjera que aumentó su presencia en el municipio de León fue procedente de Portugal (6,81%), Bulgaria (1,12 %) y Rumania (0,07 %).

Desde 2011, la población extranjera que en mayor porcentaje ha abandonado el municipio de León ha sido la sudamericana: Perú (50,54%), Argentina (47%), Colombia (46,75%) y Ecuador (40,52%).

2.2. Indicadores económico-laborales

Tasa de pobreza

Siguiendo los criterios de EUROSTAT, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2015, en dicho año en España el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (conforme datos de ingresos del año 2014) se situó en 8.011 euros, un 0,6% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años dicho umbral fue de 16.823 euros. Al disminuir los ingresos de la población también disminuye el umbral de riesgo de pobreza.

Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en 2015 ofrecen información sobre los ingresos medios de los hogares españoles durante el año 2014. El ingreso medio anual neto por hogar se situó en 26.775 euros, con una disminución del 3,5% respecto al año anterior.

Evolución de los ingresos medios por hogar

31.000

30.000

29.000

28.000

27.000

26.000

25.000

24.000

Ingresos medios por hogar

30.045

29.634

28.206

27.747

26.775

26.154 26.092

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2015. INE

Los ingresos medios por hogar de las familias españolas han disminuido en un 13,16% en siete años, con menos intensidad entre los años 2013 y 2014.

Umbral de riesgo de pobreza (€)

Ingresos 2008 Ingresos 2009 Ingresos 2010 Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013

Ingresos 2014

Hogares de una persona 8.877 8.763 8.358 8.321 8.114 7.691 8.011

Hogares de 2 adultos y 2 niños

18.641 18.402 17.551 17.473 17.040 16.719 16.823

Aunque los ingresos medios disminuyen, el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobreza) también se reduce respecto a los años anteriores, sobre todo por el efecto de los mayores de 65 años. La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población, así que al disminuir los ingresos de la mayoría de la población disminuyen las diferencias de ingresos entre los ciudadanos y por ello la tasa de riesgo de pobreza.

Así (recogido en la tabla siguiente), en la encuesta de 2015 (ingresos de 2014) la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 22,1% de la población residente en España,

frente al 22,2% registrado el año anterior. Cabe destacar el aumento de esta tasa entre los mayores de 65 años (de 0,9 puntos entre 2013 y 2014). Por su parte, la tasa de los menores de 16 años se situó en el 26,7% siendo 6,3 puntos superior a la del conjunto de la población.

TOTAL Ingresos 2008 Población en riesgo de pobreza por edad (%)

Ingresos 2009 Ingresos 2010 Ingresos 2011 Ingresos 2012 Ingresos 2013

Ingresos 2014

20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 22,1

Menores de 16 años 16 y más años 28,9 18,8 28,8 19,2 27,2 19,4

De 16 a 64 años 65 y más años 17,5 23,8 18,6 21,8 19,3 19,8

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2016. INE

26,9 19,7

20,9 14,8 27,7 19,2

20,8 12,7 30,1 20,7

23,2 11,4 28,8 20,8

23,2 12,3

La tasa de riesgo de pobreza difiere en función del nivel de formación del individuo. Así, el 28,9% de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a la educación primaria o inferior, está en riesgo de pobreza. Cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se sitúa en el 10,0%.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2015. INE

El gráfico anterior muestra que aquellas personas mayores de 16 años con formación en educación superior son las que menos carencias tienen en, al menos, dos conceptos básicos de subsistencia (vivienda, sanidad, recursos materiales) frente a los que finalizaron educación primaria o inferior. Estos datos vienen a reforzar la vinculación de la tasa de pobreza con el nivel formativo.

Respecto a la importancia que tiene el tipo de hogar, el 38,9% del total de personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo se sitúan en riesgo de pobreza.

Situación económica de los hogares

El 13,7% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con “mucha dificultad” en 2015. Este porcentaje es 2,4 puntos menor que el registrado el año anterior. Por su parte, el 39,4% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos frente al 42,4% del año 2014 (Encuesta de Condiciones de Vida del 2015 del Instituto Nacional de Estadística).

El 9,4% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,...) en los 12 meses anteriores al de la entrevista. Este porcentaje es 0,8 puntos por debajo del registrado el año anterior.

Por Comunidades Autónomas: Región de Murcia, Andalucía y Extremadura son las comunidades autónomas con los ingresos medios anuales más bajos. Las que presentan los ingresos medios más elevados son País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad de Madrid. En cuanto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía, Región de Murcia y Extremadura, y las más bajas fueron las de Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Cataluña. Canarias (34,9%), Región de Murcia (19,9%) y Comunidad Valenciana (19,0%) son las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegan a fin de mes con “mucha dificultad” en 2015. Las que presentan menores porcentajes son Aragón (5,8%), Galicia (7,14%) y La Rioja (7,1%). El 67,7% de los hogares de Canarias, el 55,0% en Andalucía y el 47,2% de los de Región de Murcia no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2015. En el lado contrario se sitúan País Vasco (18,5%), Comunidad Foral de Navarra (22,5%) y La Rioja (25,5%).

En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, Región de Murcia (13,1%), Illes Balears (17,5%) y Canarias (18,1%) presentan los porcentajes más altos. Por el contrario, Comunidad

Foral de Navarra (3,5%), Castilla y León (3,8%) y País Vasco (4,6%) registran los más bajos.

De los datos aportados se puede observar que las Comunidades Autónomas cuyos hogares tuvieron más capacidad económica para hacer frente a las dificultades en 2015 fueron Navarra, País Vasco y La Rioja.

Desempleo

Una consecuencia grave de la crisis que España padece desde el año 2007 es la situación de elevado desempleo. De hecho, en solo cinco años las personas desempleadas han pasado del 18% al 24% (Tablas 1 y 2). Este aumento, que es muy probable que perdure en los próximos años, conlleva graves consecuencias para la ciudadanía afectada, ya que pasa a no disponer de ninguna fuente estable de ingresos y a depender a menudo de su red social (familia, amigos, etc.).

Además de las elevadas tasas de paro, hay que tener en cuenta que también ha aumentado la precariedad laboral. Así, el riesgo de pobreza también afecta a una parte de la población ocupada.

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

3T 2016

2T 2016

1T 2016

4T 2015

3T 2015

2T 2015

1T 2015

4T 2014

3T 2014

2T 2014

1T 2014

4T 2013

3T 2013 Activos Ocupados Parados

Fuente: Encuesta de Población Activa. Serie histórica tercer trimestre 2013-tercer trimestre 2016. INE

70

60

50

40

30

20

10 Tasa de actividad (en %) Tasa de paro (en %)

0

3T 2016

2T 2016

1T 2016

4T 2015

3T 2015

2T 2015

1T 2015

4T 2014

3T 2014

2T 2014

1T 2014

4T 2013

3T 2013

Fuente: Encuesta de Población Activa. Serie histórica tercer trimestre 2013-tercer trimestre 2016. INE

Comparando los datos del tercer trimestre de 2013 y el del 2016 (de los dos gráficos anteriores), se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Los parados han disminuido en tres años en casi dos millones de personas (del 25,65% al 18,91%), sin embargo el número de personas activas se mantiene estable al igual que la tasa de actividad (entorno a un 59%). Los ocupados tienen el peor dato en el primer trimestre del año 2014 (16.950600), ascendiendo la cifra de personas ocupadas hasta 18.527.500 en el tercer trimestre de 2016.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2015. INE

El gráfico anterior muestra que, del total de personas inactivas en el segundo trimestre del año 2016, las mujeres son más de nueve millones y los hombres no llegan a siete millones, estos datos vienen a reforzar que existe una “feminización de la pobreza”.

En cuanto al empleo en Castilla y León, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, refleja el tono de recuperación de la actividad económica durante el segundo trimestre del año 2016, con un crecimiento interanual de 2,6%, observándose un incremento en todos los sectores productivos, excepto en el sector primario y la construcción, según los datos del informe “Coyuntura económica en Castilla y León Segundo trimestre de 2016”

Renta garantizada de ciudadanía

La finalidad de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social, tal como dispone el artículo 5 apartado 1º de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.

La ley describe en su artículo 6 las situaciones de exclusión social como “aquellas en las que las personas carecen de los recursos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y se encuentran en un estado de dificultad personal y social.”

Además la ley establece mecanismos para “superar o compensar los factores sociales que estén en la génesis de la exclusión y para promover la integración”. Se reconoce el derecho a una prestación de naturaleza económica y percepción periódica, que se configura básicamente como renta familiar, sujeta al compromiso de la persona beneficiaria de seguir y llevar a cabo todas aquellas actuaciones encaminadas a su inserción social y laboral, que se concretan en la formalización del proyecto individualizado de inserción, que “constituye la expresión formal del itinerario programado para la consecución de la integración social de los destinatarios de la prestación y contiene el conjunto de obligaciones y compromisos que han de ser suscritos por el solicitante en relación con las actuaciones que se entiendan necesarias para superar la situación de exclusión social en que aquellos se encuentren.”

Los datos sobre los perceptores y beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía en el municipio de León a fecha 31 de diciembre de 2015 son los siguientes -aportados por los equipos de inclusión social del Ayuntamiento de León-:

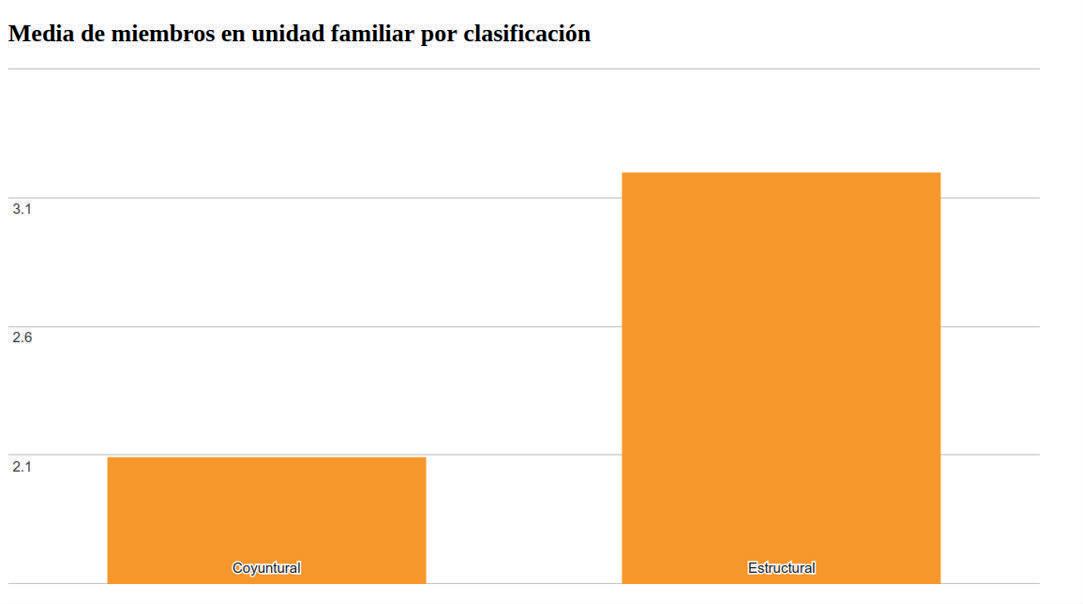

Personas perceptoras de renta garantizada de ciudadanía año 2015

Situaciones de exclusión Totales Datos desagregados por beneficiarios Estructural 1.100 Beneficiarios 2.486

Coyuntural 78 Beneficiarios 117

1.178 2.603

De los datos aportados se puede deducir que los perceptores de renta en situación de exclusión social estructural forman núcleos familiares de más de una persona, sin embargo los que están situación coyuntural suelen ser hogares de una sola persona, sobre todo jóvenes que se independizaron y que perdieron su empleo en plena crisis y también las prestaciones por desempleo.

Fuente: Datos nómina mes de diciembre 2015 RGC. Elaboración propia

El gráfico refuerza la conclusión de que los perceptores estructurales de renta garantizada de ciudadanía del municipio de León forman núcleos familiares de varios miembros.

Fuente: Datos nómina mes de diciembre 2015 RGC. Elaboración propia

La zona de acción social que más expedientes de renta garantizada ha tramitado durante el año 2015 es la correspondiente a “Mariano Andres”, que comprende los barrios de Cantamilanos, La Asunción, Las Ventas, San Esteban y Eras de Renueva.

El 87,30% de los beneficiarios estructurales de renta garantizada de ciudadanía en el municipio de León son españoles y el 12,70% son extranjeros, de ellos son los procedentes de Marruecos los que accedieron a esta prestación durante 2015.

Asimismo el 95,70% de los beneficiarios coyunturales de renta garantizada de ciudadanía son españoles y el 4,30% son extranjeros.

De los datos aportados se puede deducir que los extranjeros son los perceptores más vulnerables ante la situación de crisis atendiendo a que su situación se cronifica en el tiempo, ya que doblan su porcentaje en la condición de beneficiarios estructurales.

Ayudas de urgencia social

Las Ayudas de Urgencia Social en el municipio de León, cuya Ordenanza reguladora fue aprobada mediante acuerdo de Pleno de fecha 25 de junio de 2013, son prestaciones que se consideran esenciales con carácter de derecho subjetivo garantizado y exigible, conforme a lo establecido en el artículo 2 apartado 1º en relación al artículo 19 apartado 2. b) de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León cuando se refiere a las “ayudas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de

urgencia social” y tal y como se recoge en el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la comunidad de Castilla y León.

Estas ayudas van dirigidas a atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales, ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obligados legalmente. Se consideran situaciones susceptibles de ser atendidas mediante una Ayuda de Urgencia Social las siguientes:

a) Necesidades básicas de subsistencia: Alimentación y cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene, entre cuyas situaciones se pueden considerar tales como; gastos derivados de la vivienda o alojamiento considerados como básicos.

b) Gastos derivados de alojamiento temporal debido a situaciones de urgencia social o siniestro, tales como incendio, inundación, ruina, desahucio u otras causas imprevisibles o inevitables que obligaran al abandono de la vivienda. c) Endeudamientos, contraídos con anterioridad a la ayuda y referidos a alguno de los gastos relacionados en los apartados anteriores, siempre que no se cuente con otros medios económicos para satisfacerlo y exista peligro de desahucio, embargo u otro procedimiento judicial de ejecución. En relación a los gastos de endeudamiento relacionados con el alquiler de las viviendas contraídas con anterioridad a la solicitud de la ayuda se deberá acreditar una antigüedad superior a seis meses en ese mismo domicilio. d) Otras necesidades básicas esenciales que de forma motivada puedan ser valoradas como imprescindibles por los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS).

La evolución de las ayudas de urgencia social desde el año 2010 al momento actual, recogidas en las tablas, muestra unos datos que comparativamente se podrían resumir en las siguientes conclusiones;

- En los últimos siete años (2010-2016) se ha incrementado el presupuesto destinado a las ayudas de urgencia social en un 300%. - Entre los años 2010 y 2012 el número de las solicitudes tramitadas no ha registrado una variación significativa, situándose en torno a 300. - Entre los años 2012 y 2013 el aumento de la demanda ha sufrido un notable incremento pasando de las 320 solicitudes en el 2012 a las 650 que se registraron en el año 2013. - Y entre los años 2013 y 2016 hubo otro incremento del 50%, pasando de 650 solicitudes a 922 en el año 2016.

- En cuanto a los colectivos demandantes siguen siendo las minorías étnicas, la familia y las personas inmigrantes quienes en mayor número solicitan dicha prestación, lo que no ha supuesto un cambio en los perfiles con respecto a dicha comparativa. - En cuanto a los conceptos se puede destacar que las ayudas referidas a la vivienda y el alojamiento siguen siendo las más demandadas, sobretodo referido a los impagos de alquileres y de cuotas hipotecarias, siendo especialmente visible en los años 2015 y 2016. A continuación se incorporan las tablas de las ayudas de urgencia social desde el año 2010 relacionadas con unos conceptos cuya descripción se muestra en la tabla siguiente:

1.-ÁREA DE NECESIDADES BÁSICAS

Necesidades Básicas de Subsistencia (higiene, ropa) Necesidades Básicas de Alimentación Alimentación Infantil 2.-ÁREA DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO Necesidades Básicas de Vivienda (gastos luz, agua…) Adquisición de Enseres Básicos Reparación o acondicionamiento del hogar Atención en centro residencial -mayores Atención en centro residencial -discapacitados Pago alquiler Gastos alojamiento emergencia 3.-ÁREA DE SALUD

Gastos farmacéuticos Gastos odontológicos Gastos de rehabilitación (logopedia,..) Lentes y monturas

Prótesis 4.-ÁREA DE EDUCACIÓN

Comedor escolar Adquisición de material escolar Transporte escolar Guardería

5. -ENDEUDAMIENTO SUPUESTOS ANTERIORES(impagos alquiler…) 6.-OTROS (conceptos no incluidos en los apartados anteriores) 7.-AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL EXTRAORDINARIAS(de nueva tramitación a partir de 2013) Pagos cuota hipotecaria Gastos ordinarios de novación préstamo hipotecario Levantamientos embargos pequeña cuantía Gastos extraordinarios (de mudanza y alquiler)

AÑO/CONCEPTO 2010 1.-Necesidades básicas 2.-Vivienda y alojamiento 3.-Salud 4.-Educación

5.-Endeudamiento conceptos anteriores 6.-Otros Totales

AÑO/CONCEPTO 2011 1.-Necesidades básicas 2.-Vivienda y alojamiento 3.-Salud 4.-Educación

5.-Endeudamiento conceptos anteriores 6.-Otros Totales Nº SOLICITUDES GASTO 74 31.854,00 151 84.438,71 1 0 6 1.575,00 104 63.816,94 3 3.940,00

339 185.624,65

Nº SOLICITUDES GASTO 44 38.164,00 140 70.909,00 14 5.905,00 2 363 111 83.669,00 1 990

312 200.000,00

AÑO/CONCEPTO 2012 1.-Necesidades básicas 2.-Vivienda y alojamiento 3.-Salud 4.-Educación

5.-Endeudamiento conceptos anteriores 6.-Otros Totales Nº SOLICITUDES GASTO 59 30.685,00 188 110.880,00 1 1.000,00 0 0 70 57.035,00 2 400

320 200.000,00

AÑO/CONCEPTO 2013 1.-Necesidades básicas 2.-Vivienda y alojamiento 3.-Salud 4.-Educación

5.-Endeudamiento conceptos anteriores 6.-Otros

7.-Ayudas de urgencia social extraordinarias Totales

AÑO/CONCEPTO 2014 1.-Necesidades básicas 2.-Vivienda y alojamiento 3.-Salud 4.-Educación 5.-Endeudamiento conceptos anteriores 6.-Otros 7.-Ayudas de urgencia social extraordinarias Totales Nº SOLICITUDES GASTO 62 35.767,00 326 194.979,00 2 790 8 0 237 139.604,00 14 11.830,00 1 790

650 383.760,00

Nº SOLICITUDES GASTO 31 28,990,00 140 230.852,00 6 1.765,00

0 0

476 234.710,00 130 41,665,00

20 35.328,00 803 531.645,00

AÑO/CONCEPTO 2015 1.-Necesidades básicas 2.-Vivienda y alojamiento 3.-Salud 4.-Educación

5.-Endeudamiento conceptos anteriores 6.-Otros

7.-Ayudas de urgencia social extraordinarias Totales

AÑO/CONCEPTO 2016 (a 30 noviembre) 1.-Necesidades básicas 2.-Vivienda y alojamiento 3.-Salud 4.-Educación

5.-Endeudamiento conceptos anteriores 6.-Otros

7.-Ayudas de urgencia social extraordinarias Totales Nº SOLICITUDES GASTO 41 51.837,66 467 321.375,00 11 11.722,00 0 0,00 161 19.283,00 37 9140,00 6 18.554,00

723 431.911,66

Nº SOLICITUDES GASTO 40 12.243,00 696 467.072,00 19 5.825,00 0 0,00 1 500,00 131 73.515,00 35 41.113,00

922 600.268,00

Los datos expuestos ponen el énfasis en la necesidad de vivienda que existe entre los colectivos más vulnerables, pero además de la imposibilidad, muchas veces, de cubrir sus necesidades básicas de subsistencia.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas (PNC) son las ayudas sociales que se proporcionan a aquellas personas que, ya sea por edad o invalidez, se ven imposibilitadas para trabajar y, por tanto, para conseguir una fuente estable de ingresos.

Para el año 2016, el importe anual de estas ayudas es de 5.150,60 € repartidos en 14 mensualidades, lo cual representa 367,90 € al mes. Así, a pesar de la existencia de esta ayuda económica, las personas mayores que dependen exclusivamente de estas pensiones, si no disponen de redes sociales de apoyo suelen hallarse en

situaciones de elevado riesgo de exclusión, ya que además suelen sufrir problemas de movilidad.

La mayoría de personas que reciben las PNC de jubilación son mujeres mayores un colectivo especialmente expuesto a padecer riesgos de exclusión social-, mientras que las pensiones de invalidez suelen estar más equilibradas por sexo.

Vivienda

La vivienda es un pilar fundamental en la inclusión social de las personas y los hogares. A la hora de determinar lo adecuada que es una vivienda no sólo se tiene en cuenta el tamaño de la misma o sus instalaciones, sino que también se considera su localización y entorno.

El 88,1% de los hogares españoles se muestra satisfecho en general con la vivienda en la que reside. Principado de Asturias (93,6%), Galicia (93,4%) y Aragón (93,1%) registran los porcentajes más altos; Comunidad de Madrid (76,8%), Canarias (84,6%) y País Vasco (85,8%), los más bajos (Encuesta de Condiciones de Vida Módulo sobre condiciones de la vivienda Año 2012).

El porcentaje de hogares con falta de espacio varía según el tamaño del municipio donde está ubicada la vivienda. Así, los municipios de más de 500.000 habitantes fueron los que tenían más viviendas con falta de espacio (17,2% en 2012) y los municipios de menos de 10.000 habitantes presentaron el menor porcentaje de viviendas con falta de espacio (7,9%).

En 2012 el 25,6% de los hogares con unos ingresos medios anuales netos inferiores a 15.000 euros no podía mantener una temperatura suficientemente cálida en invierno, porcentaje que se reducía hasta el 10,8% en los hogares con unos ingresos medios de más de 28.000 euros.

El 74,8% de los hogares afirmó no tener ningún problema relacionado con su vivienda en el año 2012. Por su parte, un 14,6% manifestó estar afectado por ruidos, un 10,0% por delincuencia o vandalismo y un 7,8% por contaminación. A diferencia de lo que sucedía con el acceso a los servicios, el mayor tamaño del municipio de residencia conlleva mayores problemas en la vivienda.

Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y su entorno por tipo de hogar:

Un adulto con 1 o más niños dependiente (gráfico 1):

Se entiende por niño dependiente a todos los menores de 18 años y a las personas de 18 a 24 años económicamente inactivas para las que al menos uno de sus padres es miembro del hogar.

Gráfico 1: Fuente Encuesta de Condiciones de Vida 2013

Un adulto (gráfico 2):

Gráfico 2: Fuente Encuesta de Condiciones de Vida 2013

Dos adultos con 1 o más niños dependientes (gráfico 3):

Gráfico 3: Fuente Encuesta de Condiciones de Vida 2013

De los gráficos 1, 2 y 3 se puede deducir que el hogar con adulto con 1 o más niños dependientes es el que más problemas sufre en su vivienda desde el año 2007, entre un 15% con escasez de luz natural a un 35% con problemas de ruidos vecinales o exteriores, evolucionando hacia la disminución de los problemas hasta el año 2011 donde comienzan a aumentar hasta el 2013, fecha de la encuesta.

Los tres tipos de hogares seleccionados empeoran en sus problemas de vivienda a partir de los años 2011 y 2012, estos datos parecen sugerir que estos colectivos, a partir de 2011, han podido cambiar de domicilio hacia zonas más deterioradas socioeconómicamente con el fin de buscar viviendas con alquileres más baratos o por casos de desahucios.

2.3. Indicadores urbanísticos y residenciales

La característica más destacable de la población actual de León es su carácter regresivo (sigue la misma pauta la Comunidad y la provincia), los mayores de 64 años suponen el 23,62 % del total, porcentaje que se equipara al 25,37% de los menores de 29 años; y el retroceso de la población total (resultados ambos de la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que no se ven moderados por

la inmigración que supone el 7,95 % de la población total, a pesar de ser ésta una población joven).

Para la descripción urbanística del municipio de León va a interesar la distribución de la población con base en las 7 Zonas de Acción Social y su correspondencia con los 10 Distritos Censales. Esta correspondencia es la siguiente:

Zona Centro: se corresponde con los Distritos 1, 2 y borde Este del 4.

Supone aproximadamente el 12% de la población municipal. Se constituye como una zona de las más envejecidas demográficamente (se corresponde con el Casco Histórico y el Ensanche de la ciudad), y en ella predominan las mujeres sobre los hombres.