QUADERNS n. 277:

Interdependències

n. 277: Interdependències QUADERNS n. 277: Interdependències

Revista bianual del COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) Número dirigit per MARTA PERIS i JOSÉ TORAL

1

Interdependencias

Habitar nunca ha sido un acto aislado. Desde los primeros refugios hasta las ciudades contemporáneas, la arquitectura se ha configurado como un entramado de dependencias mutuas: entre individuos que comparten espacio, entre generaciones que transmiten saberes, entre sociedades que levantan infraestructuras comunes y entre los seres humanos y los ecosistemas que hacen posible su vida. En este número de Quaderns proponemos leer la arquitectura a través de la interdependencia, una mirada que trasciende las oposiciones entre lo individual y lo colectivo, lo técnico y lo sensible, lo construido y lo natural. Nuestra época nos recuerda que ninguna de estas dimensiones se sostiene por sí sola: lo que mantiene viva su relación son los vínculos —sociales, ecológicos, culturales— que las entrelazan, tan frágiles como decisivos.

Esta condición hunde sus raíces en el origen mismo de nuestra humanidad: no fue la autosuficiencia lo que nos hizo evolucionar, sino la necesidad de colaborar para sobrevivir. Esta memoria biológica —la dependencia radical del otro— no es un vestigio del pasado, sigue siendo la base de nuestra condición presente. Como recuerda Marina Garcés, vivimos en una vulnerabilidad inevitable, expuestos unos a otros y al mundo que habitamos: “Es imposible ser solo un individuo. Lo dice nuestro cuerpo, su hambre, su frío, la marca de su ombligo, vacío presente que sutura el lazo perdido”.1

Frente al mito de la autosuficiencia, lo que nos define no es la fortaleza individual, sino la interdependencia que nos conecta. “El aire que respiramos es común. Nadie puede reservárselo para sí. Nos atraviesa, nos conecta y nos expone”, escribe Garcés. Esta perspectiva conecta con Maurice Merleau-Ponty, para quien el cuerpo nunca es un límite cerrado, sino continuidad con los demás cuerpos y con el entorno. Reconocer nuestra fragilidad es reconocer la necesidad del otro y proyectar desde esa dependencia radical. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos lleva a repensar la arquitectura como un ejercicio de corresponsabilidad. Ningún edificio existe por sí solo: toda construcción implica responsabilidades compartidas con quienes la habitan, con el entorno que la acoge, con el territorio que la abastece y con las generaciones que la heredarán. En este sentido, la vivienda colectiva no puede entenderse como un bien privado que aísla, sino como una infraestructura social que conecta. Compartir espacios y recursos no solo optimiza superficies, también genera comunidad y bienestar. En La dimensión oculta (1966), el antropólogo estadounidense Edward T. Hall definió la distancia social no como la separación segura y necesaria, sino como el umbral que, una vez

superado, nos desvincula del grupo y nos hace sentir vulnerables. Recuperar este sentido original y asumir la continuidad natural de nuestros cuerpos invita a reconsiderar todas las tangencias entre lo propio, lo compartido y lo público.

Son precisamente estos umbrales y tangencias los que explora este número de Quaderns a través de distintas voces y proyectos. El recorrido va desde la vivienda cooperativa en Zúrich, analizada por Xavier Bustos y Nicola Regusci, hasta el modelo sistémico de bienestar habitacional planteado por la socióloga Irati Mogollón y Josep Maria Borrell desde la Administración Pública, que se basa en la corresponsabilidad y la superación del “edificiocentrismo”. La exploración continúa con propuestas que entienden la arquitectura como un sistema vivo y adaptativo: la arquitecta y paisajista Pepa Morán propone el “jardín operativo” como una infraestructura que sutura lo doméstico y lo urbano, mientras que Claudi Aguiló y José Toral abordan la vivienda como un sistema abierto, capaz de aprender de su entorno. Esta visión sistémica conduce inevitablemente al debate sobre la suficiencia, que atraviesa varios textos del número. Ignasi Fontcuberta y Cristina Pardal abordan esta cuestión abogando por el ingenio en el diseño para equilibrar calidad, coste e impacto ambiental. Su propuesta se enmarca en la necesidad, subrayada también por el equipo de Societat Orgànica, de impulsar un cambio de paradigma que transite de la “eficiencia” a la “suficiencia” para respetar los límites planetarios. En esta misma línea, el proyecto Amarar de Francisco Cifuentes propone un proceso de “reterritorialización” para recuperar recursos y restablecer el vínculo entre la comunidad y el territorio.

La interdependencia no solo se manifiesta en la escala social o ecológica, también atraviesa el tiempo. Si el artículo de Arturo Frediani que abre el número se remonta a los orígenes de la humanidad para buscar las raíces de la cooperación, la conversación con Eduardo Prieto que lo cierra aborda la idea de resonancia: cómo, a través de la forma y no de la máquina, la arquitectura reverbera y se vincula con el contexto y el clima, e incorpora la interacción humana y el saber compartido y acumulado en gestos, costumbres y rituales.

El punto en común de todos ellos es la convicción de que la vivienda no es solo un refugio, un servicio o una técnica, sino un modo de sostener la vida en común. En tiempos de incertidumbre, hablar de interdependencias no es una concesión teórica, es una necesidad práctica. La arquitectura, como la propia vida, solo se entiende en relación, formando parte de un mundo común. Marta Peris

Un hilo conecta a la artista Anna Maria Maiolino con su madre y su hija, visibilizando la continuidad de los cuerpos y su vulnerabilidad. La pieza representa la interdependencia radical que nos constituye: del cordón umbilical que un día nos unió al aire que respiramos. Desde esta conciencia de un mundo común, tal como lo plantea Marina Garcés, la cuestión ya no es “¿qué nos une?”, sino “¿qué nos separa?”. Una inversión de la mirada que permite repensar la vivienda no como espacio de autosuficiencia, sino como infraestructura social frágil y decisiva, hecha de vínculos que nos exponen unos a otros y al entorno que habitamos.

Interdependencias

Marta Peris

11

Arturo Frediani

La primera vivienda

23

Josep Maria Borrell e Irati Mogollón

El reto de compartir: hacia sistemas de bienestar habitacional

39

Xavier Bustos i Nicola Regusci mehr als wohnen: l’habitatge cooperatiu com a model de vida a Zúric

69

Ignasi Fontcuberta y Cristina Pardal

Del exceso al ingenio

79 Francisco Cifuentes

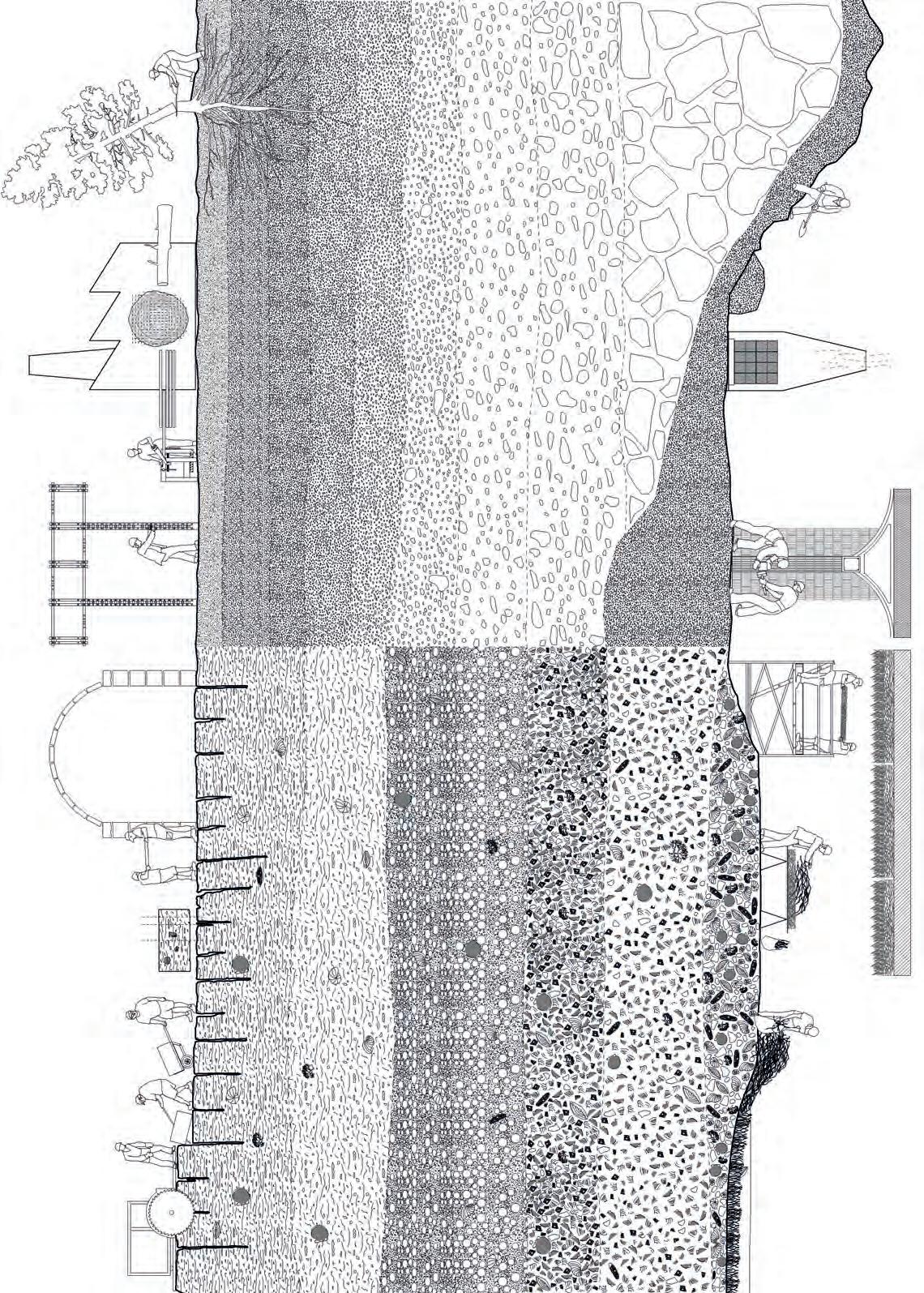

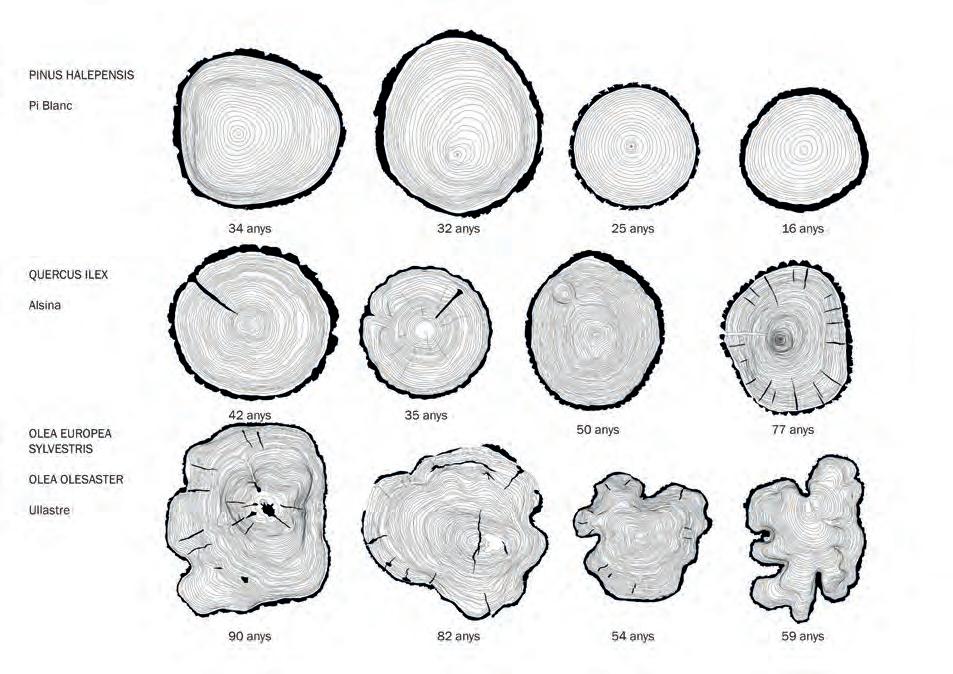

Reterritorializar: recuperar los procesos para reconstruir el territorio

92

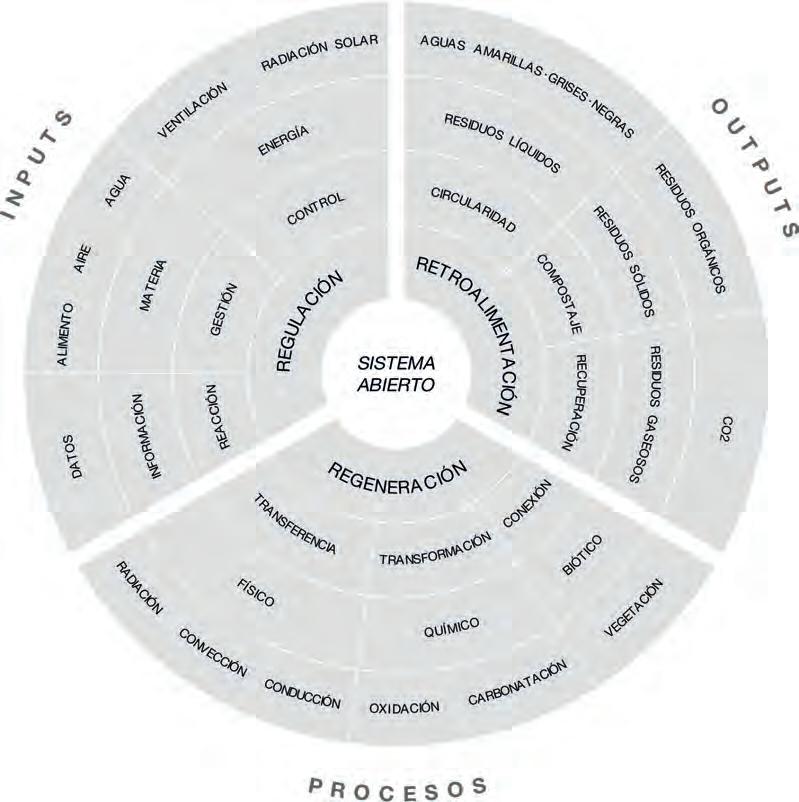

Claudi Aguiló y José Toral

In & out: de la autosuficiencia a la interdependencia

101

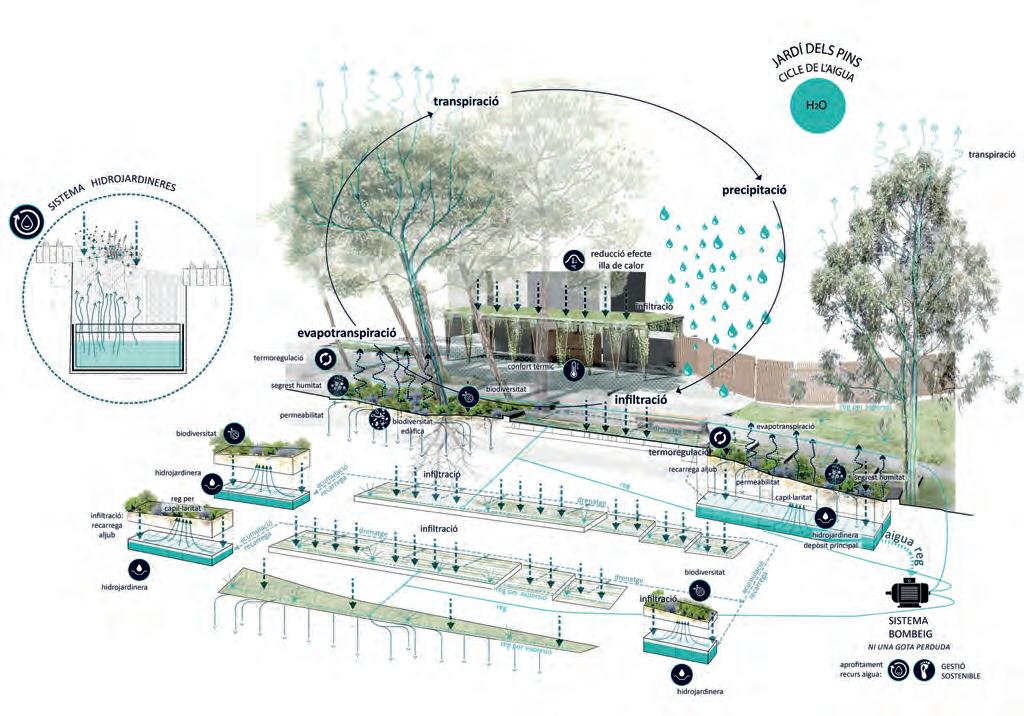

Pepa Morán Núñez

Jardines operativos

Entre la funcionalidad y la experiencia estética

115

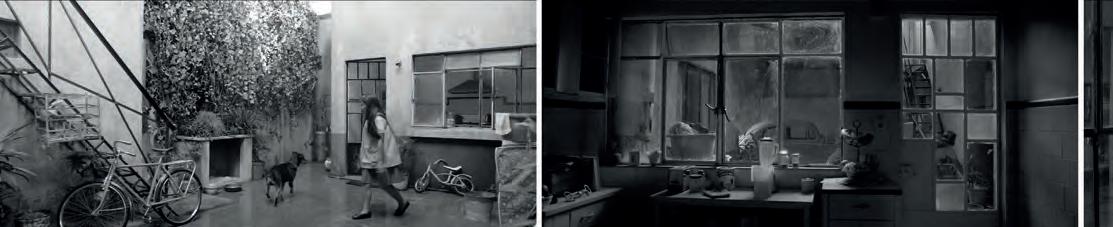

Rituales de confort Entrevista a Eduardo Prieto

Arturo Frediani

La primera vivienda

1 Hernández-Aguilar, R. Ariadna. y Reitan, Trond, “Deciding Where to Sleep: Spatial Levels of Nesting Selection in Chimpanzees (Pan troglodytes) Living in Savanna at Issa, Tanzania”, International Journal of Primatology, vol, 41, núm. 6, 2020, págs. 1-31.

¿Por qué vivimos en arquitectura?

Nuestro último pariente común con los chimpancés y los bonobos evolucionó, hace más de cinco millones de años, en especies terrestres que caminaban erguidas y que, con toda probabilidad, seguían dependiendo de la protección de plataformas o de nidos arbóreos.

Por sus ventajas, la arquitectura es un comportamiento adaptado de incontables especies. Su enorme variedad de formas y estrategias solo es comparable con la gran diversidad de animales que en ella se cobijan. Todas las especies vivas de la familia de los homínidos —que, aparte de los chimpancés y los bonobos, nos incluye a nosotros, los humanos— construyen alguna forma de cobijo.1

Los arquitectos hemos estudiado la arquitectura animal maravillados por su complejidad y sofisticación —los nidos del tejedor común, las presas de los castores o los termiteros—, dando por sentado que la arquitectura humana se distinguía por ser producto de la razón.

Sin embargo, si solo la razón está detrás de nuestra arquitectura, ¿es realmente una excepción biológica? Y si, a pesar de todo, así fuera, ¿cómo explicar que la selección natural haya dado forma al resto, pero no haya influido en la nuestra?

Habría que considerar la protección que ofrece la arquitectura como un argumento a favor de la evolución humana. No en vano, si nos afanamos por vivir en su seno, se debe a que no podemos prescindir de ella. Las personas sin techo ven reducida su esperanza de vida unos treinta años de media, con un impacto en la supervivencia que explica por qué no existe en el mundo lugar habitado por el hombre sin alguna forma de cobijo.

Por ello, si modestamente aceptamos que no evolucionamos de manera muy diferente a la de cualquier otro animal, podremos preguntarnos si el proceso que empujó a determinados primates homínidos a emanciparse de la protección de los árboles pudo sentar las bases de nuestro actual comportamiento arquitectónico.

Este artículo remite a un origen de la arquitectura humana anterior a la aparición de nuestra propia especie, y, especulando con la idea de que gozamos de un comportamiento arquitectónico que se manifiesta a través de un conjunto de emociones específicas, llega a la conclusión de que el rumbo de la evolución humana pudo haber estado fuertemente condicionado por el cobijo.

Comportamientos heredables y comportamientos culturales

Los etólogos distinguen dos grandes categorías de comportamiento animal: los comportamientos heredables, comunes a toda la especie y que los genes ayudan a manifestarse en determinadas situaciones y contextos, y los comportamientos culturales, aprendidos o creativos, practicados solo por determinados grupos o comunidades. La araña construye su tela sin que nadie le enseñe cómo hacerlo, pero los chimpancés de Fongoli (Senegal) utilizan los fuegos naturales sin temor, mientras que los de otras regiones huyen instintivamente de las llamas.

Todos los representantes vivos de nuestra familia animal —a la que, además de los chimpancés y los bonobos, también pertenecen los gorilas y los orangutanes— se refugian y duermen en estructuras en forma de plataforma, cama o nido, fabricadas diariamente sobre los árboles y ocasionalmente en el suelo.

Siendo nosotros descendientes de un ancestro común, no hay que descartar la arquitectura humana como candidata a un comportamiento heredable en el sentido más exigente del término. Que, a dicho comportamiento, se le superponga una comprobada riqueza cultural, no debe invalidar tal candidatura.

El fin del vínculo

con los árboles

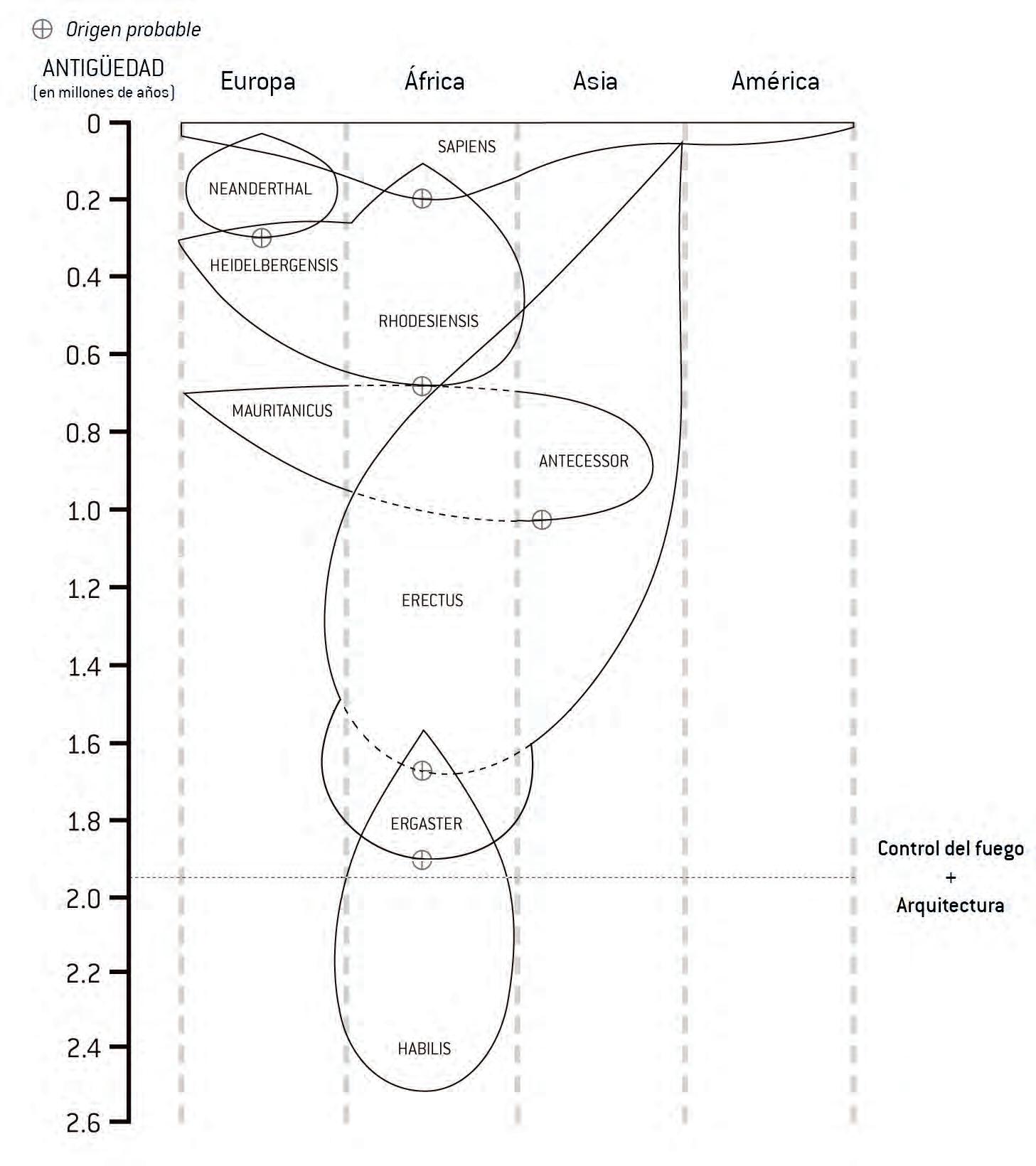

La morfología de los animales y su comportamiento están correlacionados. Así, la evolución no solo produce nuevos modelos, sino también nuevos comportamientos heredables. De no ser así, podría darse el caso de que animales con pezuñas, como las ovejas, se abalanzasen sobre animales con garras como los lobos. Cuando el medio al que está adaptada una especie dada sufre un cambio notable por alguna razón, el nuevo escenario podrá abocarla a la desaparición o, en el mejor de los casos, hacer que su forma y su comportamiento evolucionen. Entre hace 2,8 y un millón de años, el noreste de África y Arabia sufrieron al menos tres episodios escalonados y bien conocidos de desertificación. 2 El primero encogió el perímetro de la selva y está relacionado con la desaparición de los Australopithecus. El segundo, de hace 1,9 millones de años y que sustituyó la selva mayormente por la sabana, tiene que ver con la desaparición de su descendiente, el Homo habilis, y con la difusión de un nuevo linaje, el Homo ergaster/erectus. Cuando un tercer episodio de desertificación se cebó con la región hace un millón de años, los Homo erectus ya campaban desde Sudáfrica hasta China.

2 deMenocal, Peter B., “African Climate Change and Faunal Evolution during the Pliocene-Pleistocene”, en Earth and Planetary Science Letters, vol. 220, núms. 1-2, 2004, págs. 3-24.

Quizá la transformación más radical en el curso de la evolución humana se produjo cuando la desertificación del hábitat al que los Homo habilis estaban adaptados (bosques en galería asociados a praderas) los llevó al punto de no poder continuar construyendo sus plataformas/nido. De los fósiles del Homo habilis se deduce que, pese a caminar erguidos, pasaban todavía mucho tiempo sobre los árboles. Sus brazos eran más largos que sus piernas y tanto sus muñecas como sus manos eran aún las de una especie trepadora. Por otro lado, la vida lejos del bosque era más peligrosa por la presencia de grandes depredadores y de incendios naturales en la sabana. La exposición al nuevo escenario debió de someter a los Homo habilis a una selección que favorecía su emancipación de los árboles y que, durante las horas de sueño, reclamaba una protección alternativa a los nidos. Mientras los Homo habilis supervivientes se encaminaban a una lenta extinción, los Homo ergaster/erectus fueron probablemente la respuesta adaptativa a dicho estrés.

Aunque todavía está presente en las aves, pero muy brevemente, la fase REM del sueño está vinculada a la evolución de los mamíferos de hace aproximadamente ciento cuarenta millones de años. En esta fase del sueño, los individuos experimentan intervalos de parálisis muscular que los hacen vulnerables a los depredadores. Los animales que duermen en entornos más seguros o que desarrollan estrategias arquitectónicas tienden a pasar más tiempo en REM que las especies que son presas o duermen a la intemperie, como los herbívoros de la pradera. El incremento del sueño REM durante la evolución humana está relacionado no solo con la seguridad durante las horas de sueño, sino con la inmadurez de las crías al nacer. La vulnerabilidad de unos bebés que experimentan las fases REM más prolongadas de entre todos los primates homínidos sostiene la idea de que el primer homo que se emancipó de los árboles no padeció una disminución de la calidad del sueño, y encontró un modo alternativo de protegerse de sus depredadores.

Chimpancés en transición

Podemos comparar la transición de Homo habilis a Homo erectus con el comportamiento actual de algunas comunidades de chimpancés. A medida que desaparecían sus depredadores por la caza indiscriminada, hace unos años que los chimpancés del monte Nimba, entre Guinea, Liberia y Costa de Marfil, han comenzado a relajar sus costumbres y a construir algunos de sus nidos en el suelo.3

Asimismo, los antes mencionados chimpancés de Fongoli (Senegal), pobladores de un hábitat de sabana con praderas y bosques en galería (como en su día el Homo habilis), se distinguen de los de la selva tropical por no temer a los incendios. Saben predecir y anticiparse a su avance, coordinando sus movimientos mediante vocalizaciones a corta distancia de las llamas. Su autocontrol les convierte probablemente en los únicos animales capaces de conceptualizar el fuego, aparte del ser humano.4

De lo anterior se deduce que, si nuestros antepasados consiguieron emanciparse con éxito de los árboles por la desaparición de los bosques, fue porque disponían de una nueva manera de desactivar las amenazas del nuevo entorno. El control del fuego pudo servir desde el principio para mantener a los depredadores a raya, pero, al no ser permanente, dicha protección exigía además un escudo físico habitable.

3

Koops, K., et al., “Terrestrial Nest Building by wild Chimpanzees (Pan Troglodytes): Implications for the tree-to-ground sleep transition in early hominids”, American Journal of Physical Anthropology, vol. 148, núm 3, julio de 2012, págs. 351-361.

4

Pruetz, Jill D. y Herzog, Nicole M., “Savanna Chimpanzees at Fongoli, Senegal, Navigate a Fire Landscape”, Current Anthropology, vol. 58, núm. 16, 2017, págs. 337-250.

5 Sampedro, Javier, Deconstruyendo a Darwin. Los enigmas de la evolución a la luz de la nueva genética, Booket, Barcelona, 2007.

6 Carmody, Rachel N. et al., “Genetic Evidence of Man Adaptation to a Cooked Diet”, Genome, Biology and Evolution, vol. 8, núm. 4, 13 de abril de 2016, págs. 1091-1103.

El salto evolutivo entre el Homo habilis, un homo vinculado a los árboles, y el Homo ergaster/erectus, un modelo que, como afirma Javier Sampedro, no llamaría la atención si nos lo cruzáramos en un trayecto de metro, debió de ocurrir bastante rápido.5 Hay quienes consideran que las especies intermedias pudieron tener una vida breve, o que incluso no existieron, y que una evolución tan radical bien pudo ser el resultado de una adaptación drástica por la desertificación de su hábitat original.

El “niño de Turkana”, o fósil de Nariokotome, es un esqueleto prácticamente completo de un Homo ergaster/erectus macho preadolescente, de aproximadamente 1,6 millones de años de antigüedad. Su morfología evidencia la adaptación al calor, a los espacios abiertos y a los largos desplazamientos. Medía entre 1,60 y 1,70 metros, una altura similar a la de un joven actual, y el hecho de haber perdido cualquier característica trepadora apoya la idea de una vida ya plenamente terrestre.

Al igual que el de los Homo sapiens, su tórax se estrecha de hombros a cintura, con una significativa reducción del volumen de los intestinos en comparación con el Homo habilis, los gorilas o los chimpancés, cuyos troncos tienen forma de barril. Un aparato digestivo reducido no basta, sin embargo, para nutrir a un Homo erectus, gran corredor de fondo, a menos que su dieta incorpore la novedad de los alimentos cocinados, más fáciles de masticar, de digerir y, sobre todo, de asimilar que los crudos. La dramática reducción del tamaño de la mandíbula y la dentición apoya asimismo la hipótesis de que el Homo erectus pudo ser la primera especie con una fisiología adaptada al control del fuego.6

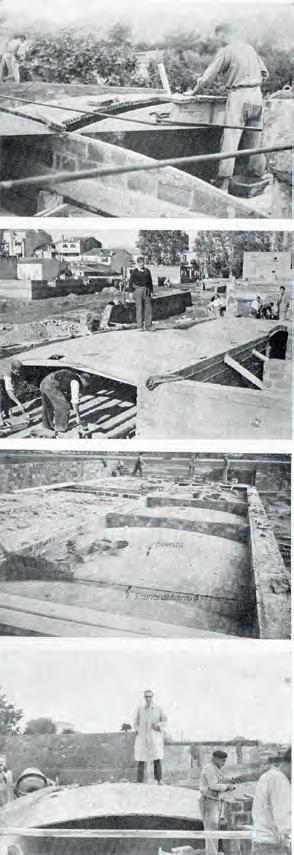

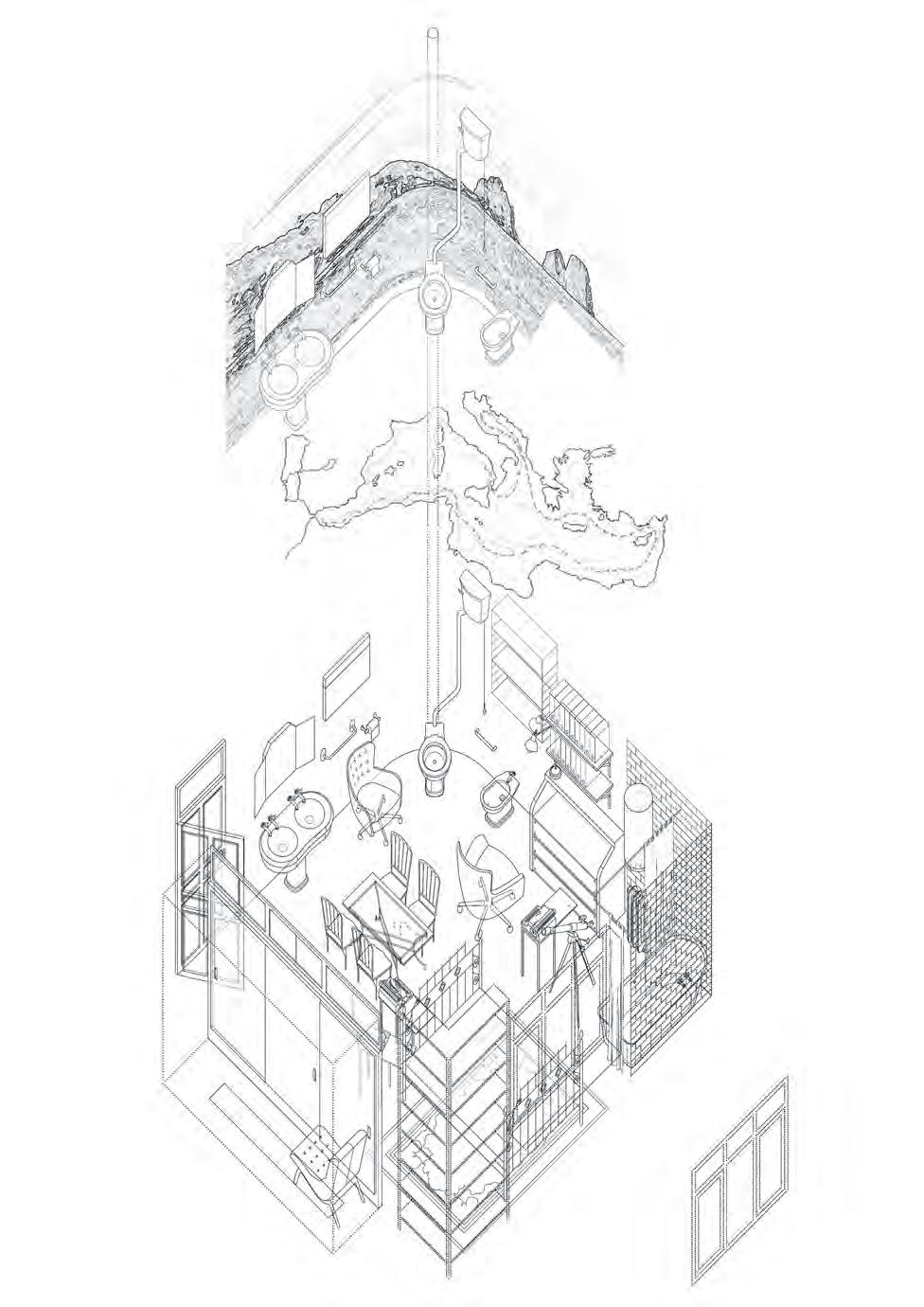

La primera vivienda

Sabemos que nuestros antepasados, al igual que algunos chimpancés de sabana, se refugiaron ocasionalmente en cuevas, pero hoy se descarta que fueran cavernícolas, como nos hizo creer el relato decimonónico. Si durante mucho tiempo se consideraron trogloditas las especies antecesoras, fue porque las cuevas son una perfecta máquina del tiempo en las que resulta mucho más fácil y probable encontrar pruebas intactas que cavando trincheras armados de una cuchara y un pincel.

La fabricación de objetos para un uso recurrente distingue al Homo habilis y al Homo erectus de los chimpancés, los bonobos y los Australopithecus. Si, llegados a este punto de nuestro relato, imaginamos que las primeras cabañas pudieron construirse con ramas y follaje trenzados, como sólidos nidos volteados, no deberían de habernos llegado evidencias

directas de ellas, a menos que aparecieran combinadas con la tecnología de la piedra que forma perímetros o bases.

Durante décadas se ha debatido si determinados restos de piedra adyacentes a yacimientos del Homo erectus, de más de un millón de años de antigüedad, correspondían o no a supuestas viviendas. El círculo de piedra encontrado en Olduvai en 1971 por Mary y Louis Leakey, o los hallazgos de lo que pudieron ser bases alineadas para soportes de madera de Nicole Chavaillon en Melka Kunturé a finales de la década de 1980. Para acabar con la controversia, el hallazgo de los restos de una estructura de madera como la desenterrada en 2023 por un equipo de arqueólogos británico bajo el nivel freático de las cataratas de Kalambo, en Zambia, dos vigas cruzadas con encajes a media madera de casi

medio millón de años de antigüedad, ha obligado a conceder al Homo erectus —por su nivel de planificación, complejidad estructural y destreza con las herramientas (también encontradas en el lugar)— habilidades que se creían exclusivas del Homo sapiens. 7

Los primeros arquitectos

7 Barham, L. et al., “Evidence for the Earliest Structural Use of Wood at least 476,000 Years Ago”, Nature, núm. 622, 2023, págs. 107111.

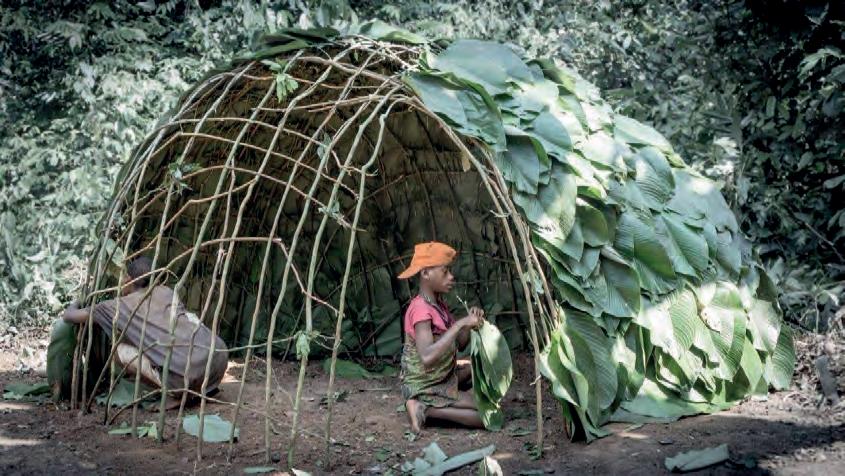

Las sociedades seminómadas de cazadores recolectores del valle del Rift, que actualmente habitan una sabana en la que perviven hienas y leones, se sirven tanto de cabañas como de hogueras para conjurar los peligros de la noche. Los hadza —fracción relicta de la etnia khoisan, atesoran el ADN mitocondrial más antiguo de entre los humanos vivos— construyen sus refugios no lejos de Olduvai y de Kalambo. Los de mayores dimensiones acostumbran a contener un hogar en su interior y los menores lo tienen habitualmente frente a la entrada. En cualquier caso, una estructura principal de ramas sostiene una cobertura vegetal que resulta de apilar hojas con sus tallos, de trenzar el follaje o de superponer parches de tejidos vegetales. La materia prima no difiere, pues, de la utilizada por los grandes simios para construir sus nidos y herra-

mientas: ramas, tallos, hojas cortadas o trenzadas y piedras transportadas al lugar. Su realización implica las tres mismas operaciones que la construcción de los nidos (elección del emplazamiento, fijación de una estructura primaria y cubrición de la misma con un lecho de follaje). La diferencia entre ambas estriba en que las estructuras humanas delimitan un espacio cubierto.

Conviene mencionar ahora al orangután, el único miembro de la familia que sabe cómo fabricar nidos completamente cerrados en los que guarecerse de la lluvia y camuflarse sobre los árboles. No obstante, el árbol es lo que confiere al nido su inexpugnabilidad y bajar de él significa perderla. Para alejarse de su tronco y colonizar Eurasia, el Homo erectus no debió de ser un afortunado inconsciente, sino un arquitecto en el sentido más humano de la palabra.

Recapitulación

Nuestra hipótesis sobre la evolución de la arquitectura humana comienza al menos hace 1,9 millones de años, cuando una fluctuación en el clima primero fragmentó y más tarde acabó con la selva en la que nuestros antepasados construían sus nidos, arrojándolos a una intemperie que seleccionó el cobijo adaptado al suelo. Así, “la primera vivienda” bien pudo aparecer cuando un Homo habilis se cubrió con su propio nido, creando un recinto seguro donde reponer el sueño. Dichos cobijos podían ocultar a sus ocupantes e interponer una barrera física frente a las amenazas externas, además de ofrecer la protección solar que antes garantizaba la

copa de los árboles. El esfuerzo para construirlos sería algo mayor que el invertido en los nidos, pero, a diferencia de estos, no era necesariamente diario, lo que remite a una reutilización inicialmente oportunista sujeta a idénticas presiones que las que empujaron a nuestros antepasados a transformar sus primeras herramientas en objetos de uso recurrente. Si suponemos que un puñado de Homo habilis pudo librarse de sus estrechos lazos con los árboles merced a la arquitectura y al fuego, podemos entender cómo las presiones selectivas derivadas de su mayor libertad de movimientos pudieron determinar su veloz transformación en una especie bien diferente. La reducción de la mandíbula, dientes y aparato digestivo de los Homo erectus y su probable ausencia de pelo corporal adquieren todo su sentido con el fuego y con la nueva morada.

Etología de la arquitectura humana

Los chimpancés y los bonobos se caracterizan por su complejo comportamiento social. Los Homo erectus debieron de aprovechar también sus vínculos grupales y desarrollarlos para sobrevivir en todo tipo de contextos. Puede ser que sus cobijos pasaran de proteger individuos, solos o hembras acompañados por sus crías, a cobijar a más convivientes. Así, tras consumirse el fuego y desaparecer su ámbito protector, podía anticiparse una resistencia colectiva al asedio. Además de proteger y proporcionar alimento cocinado, el fuego habilitaba un nuevo tiempo de vigilia después del ocaso en el que era posible estrechar vínculos y compartir planes para el nuevo día. El hogar pudo convertirse así en el axis mundi de la comunidad y en el primer elemento jerárquico de la arquitectura y del urbanismo.

Cuando nuestros antepasados se emanciparon de los árboles tuvieron que cooperar, o de lo contrario perecían. La arquitectura quizá tuvo mucho que ver con la sofisticación de dicha cooperación y con unas mayores garantías para la supervivencia.

Ha transcurrido más de un millón de años y la arquitectura humana ha continuado evolucionando condicionada por nuestro comportamiento hipersocial. No nos extrañe, pues, que su forma actual tienda a catalizar nuestra necesidad de compartir, produciendo espacios que nos relacionan y nos identifican. Si al levantarnos cada mañana en nuestras casas percibimos como la cosa más natural del mundo que vivamos rodeados de arquitectura es quizá porque, como nuestras uñas y nuestros dientes, esta forma parte de nuestro propio ser y nos ha hecho ser como somos.

Josep Maria Borrell e Irati Mogollón

El reto de compartir: hacia sistemas de bienestar habitacional

El tema de la vivienda está en boca de todos. Es innegable. Aunque hay muchas críticas al respecto, las quejas superan las soluciones propuestas. Esto demuestra que se trata de un conflicto con muchas aristas, y su solución no llegará de manera unilateral, ni a través de una única alternativa. Hablando en plata: a problemas complejos, soluciones múltiples (o sistémicas).

Esta es la idea central que abordaremos. ¿Cómo pueden los poderes públicos ofrecer una solución sistémica al problema habitacional contemporáneo? Desde estas líneas proponemos unas ideas que llamamos “sistemas de bienestar habitacional”, que también se están gestando a nivel europeo. Pero, ¿qué son?, ¿por qué es vital debatirlas?, ¿cuál es el origen del problema y qué bases plantea esta solución?

Tendencias sociológicas que redefinen la vivienda contemporánea

Hoy en día, las tendencias sociológicas están transformando radicalmente nuestras necesidades habitacionales. Nuestros modos de vida y de relacionarnos están en constante evolución. Cada vez vivimos más tiempo solos, ya sea porque lo deseamos, ya sea por circunstancias vitales. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (2023), los hogares unipersonales representan ya el 26,9 % del total, y se prevé que alcancen un tercio en 2035.

El envejecimiento poblacional tiene mucho que ver. Cerca de la mitad de quienes viven solos supera los 85 años, en su mayoría mujeres. Gracias a los avances médicos, se estima que en 2035 alrededor de una cuarta parte de la población superará los 65 años.

Esta realidad de una sociedad envejecida, que ha llegado para quedarse, tendrá un impacto directo en la necesidad de nuevos escenarios de cuidados en el hogar y en el entorno próximo, así como en la demanda de residencias para mayores que requieran atención continuada. Si vivimos solos y nuestro entorno afectivo está cada vez más disperso, necesitaremos más recursos de bienestar y arquitecturas que promuevan el cuidado. Y no solo desde un prisma medicosanitario o familiar, sino también a nivel relacional.

Por otro lado, según Statista (2024), el Estado español ocupa el sexto lugar en la clasificación europea de países con mayor tasa de divorcios (61-63 %). Esto supone un aumento de las necesidades habitacionales tanto para las familias que se divorcian como para las familias reconstruidas.

Paralelamente, la edad media de emancipación de los jóvenes en España supera los 30,3 años, la más alta de Europa. A la precariedad

económica se suma la temporalidad laboral, que afecta al 22 % de los trabajadores y a menudo impulsa una movilidad forzosa que obliga a tener que cambiar de ciudad, pueblo o incluso de barrio, impidiendo el arraigo y la creación de redes de cuidado. Como consecuencia, por supervivencia, nos aislamos emocionalmente, pues preferimos no tener que echar nada de menos. Todos estos cambios nos llevan a una paradoja: cada vez vivimos más desconectados de nuestros barrios, sin raíces o incluso aislados, a veces por elección propia. Sin embargo, al mismo tiempo, casi la mitad de los españoles experimenta sentimientos de soledad no deseada y anhela una colectividad que ya no existe o que nunca tuvo.

Las administraciones públicas se ven desbordadas por esta situación. Existe una carencia de viviendas para jóvenes, escasez de plazas en centros de día y residencias, y una creciente demanda de asistencia domiciliaria. Estas realidades chocan de frente con un parque inmobiliario obsoleto, sistemas de bienestar anticuados y un mercado que no satisface las nuevas necesidades sociales.

Si la necesidad de sociabilidad y de construir comunidad es tan evidente, ¿por qué las administraciones públicas y los compradores no se decantan de manera masiva por soluciones más colaborativas o comunitarias?

El reto de compartir en una sociedad individualista

Por un lado, la covid nos llevó a una profunda reflexión sobre el modelo de vida extendido en occidente y la falsa autosuficiencia individualista. Por otro, el Decreto Ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda protegida y nuevas modalidades de alojamiento, posibilita que algunos metros cuadrados de los espacios comunitarios de un edificio (en determinadas condiciones de habitabilidad) puedan computarse como “espacios comunes complementarios” a las propias viviendas. Esto favorece la viabilidad de estos espacios compartidos que fortalecen las comunidades, antes insostenibles. Este nuevo marco supone un cambio de paradigma en el que la sociedad percibe los edificios de viviendas como “infraestructuras sociales habitables” con usos compartidos.

Además, este hecho cambia la mirada sobre la unidad habitacional. Según las nuevas necesidades habitacionales, la parte más privada de la vivienda puede reducirse y el resto de la vivienda se organiza en forma de espacios compartidos, conformando un nuevo modelo de equipamiento y un cambio sustancial en la concepción de la vivienda.

Ante este nuevo marco, el objetivo no solo debe ser favorecer el acceso a la vivienda, sino también crear comunidades, cambiar mentalidades y lograr que, como sociedad, tengamos un retorno social de estos activos comunes. Los habitantes tendrán acceso a una vivienda ejemplar en términos de calidad arquitectónica, eficiencia/suficiencia energética e inclusividad; pero también tendrán el deber de vivir de forma responsable, en términos sociales y ambientales, según “un pacto social habitacional”, formando parte de una comunidad activa donde la administración deberá ser el engranaje de este nuevo sistema público-privado-comunitario (ayuntamiento-promotor-comunidad).

Sin embargo, el “compartir” surge simultáneamente como solución a las problemáticas actuales y también como un desafío complejo. Si bien la mayoría de la sociedad coincide en las bondades y los beneficios de los entornos más colaborativos, y la importancia de sentirse parte de una comunidad o de tener arraigo y sentido de pertenencia, la realidad es que la construcción de estos escenarios no está exenta de retos en su desarrollo cotidiano. Esto incluye desde personas que no se ven viviendo en dichos entornos, hasta problemas convivenciales no resueltos que acaban derivando en una excesiva judicialización.

Su materialización tropieza con obstáculos diarios. Cuatro retos principales concentran el problema: compromisos sociales incumplidos y escasa capacidad de gestión de los conflictos por parte de las comunidades; uso inadecuado e incívico de los espacios comunes y compartidos; tensiones económicas que ponen en riesgo la sostenibilidad (con morosidad incluso en el parque público), y la integración de colectivos diversos sin mecanismos de acompañamiento. Superar los problemas interpersonales requiere no solo arbitraje y mediación eficiente, sino también la creación de estructuras que mejoren el diálogo y la colaboración vecinal, y un entrenamiento de las capacidades que el individualismo ha mermado. No sería del todo justo que la responsabilidad recaiga en la ciudadanía y concluir que estos escenarios son una utopía. Claramente, necesitamos propuestas sistémicas que combinen todos los recursos humanos y arquitectónicos existentes para poder articularlos en forma de soluciones de bienestar habitacional.

Bases para nuevos modelos

Corresponsabilidad

La creación de comunidad es una responsabilidad colectiva que exige tejer recursos público-privado-comunitarios y asumir compromisos clave: desde la “solidaridad habitacional” mediante la cesión temporal

de viviendas particulares al ayuntamiento para acceder a iniciativas habitacionales más comunitarias, hasta la convivencia arquitectónica y vecinal facilitada por la figura de la “dinamizadora comunitaria”. Esta profesional identifica necesidades, promueve la participación y el cuidado de las instalaciones, conoce las historias de vida de los vecinos y coordina acciones con diversas entidades. Además, la “participación comunitaria” se impulsa con bolsas de horas de voluntariado anual en alquileres asequibles, lo que genera vínculos y suple la escasez de voluntariado, un modelo exitoso en países como Suecia, donde el 35 % de las comunidades residenciales ya incorporan elementos colaborativos.

Superación del “edificiocentrismo” y evolución hacia barrios-manzanas cuidadoras

Tanto la vivienda como el edificio dejan de entenderse como unidades autosuficientes para insertarse en un “ecosistema urbano integrado”, coherente con la “ciudad de los 15 minutos”. El reto es dotar a cada manzana de una red de espacios complementarios capaces de absorber parte de las funciones domésticas y de cuidado que hoy recaen en el hogar. Esto implica repensar las plantas bajas como recursos ciudadanos, incorporar espacios de cuidados para personas mayores, guarderías comunitarias (incluso para mascotas), espacios de coworking y centros de bienestar privados, lo que a su vez apoya al comercio y la economía local. Con una programación compartida y una gestión híbrida (pública-comunitaria-privada), estos equipamientos refuerzan el comercio de proximidad, generan empleo local y, sobre todo, tejen la red de cuidados que convierte la manzana entera en una infraestructura social habitable.

El papel catalizador del liderazgo público

Todo este proceso de gestión colaborativa y transformación hacia nuevos modelos habitacionales requiere de un liderazgo público. Diversas iniciativas han demostrado que, cuando la administración encabeza los proyectos, se logra una mayor adhesión por parte de instituciones privadas (organismos, empresas) y comunitarias (asociaciones, participación ciudadana), se acortan los plazos, mejora la coordinación interdepartamental entre profesionales y técnicos, y la iniciativa se integra en el relato colectivo del territorio. Por ello, la administración debe dirigir la transición de un “modelo habitacional tradicional” a un “modelo sistémico de bienestar habitacional”.

¿Qué sistemas de bienestar habitacional necesita mi barrio?

La base de un sistema de bienestar habitacional reside en la coordinación planificada y participada a todas las escalas —hogar, edificio, barrio y ciudad— mediante la acción conjunta de instituciones públicas, privadas y comunitarias. Una vivienda sostenible en un entorno sin servicios o un barrio excelente con viviendas precarias no aportan bienestar. Solo un diseño sistémico y escalonado que articule cada nivel garantiza una verdadera calidad de vida.

Estas escalas de bienestar habitacional se definen a través de las infraestructuras duras (físicas) y blandas (sociales) que constituyen el entorno habitable: hogar, edificio y barrio. Cada una debe planificarse individualmente, pero también de forma coordinada con el resto. Históricamente, administraciones públicas, entidades privadas y comunitarias han cometido el error de generar propuestas aisladas que no se conectaban entre sí.

Para asegurar la coordinación entre escalas, cabe desplazar el foco y actuar en el punto de tangencia entre las distintas esferas. Se trata de una estrategia no solo para optimizar recursos, sino para visibilizar el alcance social y medioambiental de diversas medidas. El análisis de algunas experiencias promovidas por el IMPSOL confirma dicho potencial. Por ejemplo, en el edificio Pisa de Cornellà de Llobregat, la forma de acceso a las viviendas a través de terrazas que se asoman al patio comunitario —un espacio intermedio que sustituye al recibidor y expone los flujos y encuentros entre vecinos—, genera identidad y enraizamiento. Ahí se percibe un creciente orgullo comunitario, y los habitantes comprenden que el balcón de cada uno es el paisaje de todos que cada día les da la bienvenida. Asimismo, el atrio bioclimático y el consumo monitorizado de las viviendas del edificio de Sant Just Desvern arrojan datos que, tras analizarlos, compararlos y ponerlos en común, constituyen una experiencia de aprendizaje conjunta. Esto no solo promueve la transformación social hacia un futuro ecológico de interés común, sino que, durante este “experimento sociológico-ambiental”, se fortalece el sentimiento de identidad y comunidad, y se generan sinergias entre el equipo pluridisciplinar de acompañamiento y las usuarias en el proceso de adaptación.

A partir de estas experiencias, en todos los edificios que promueve el IMPSOL se organizan una serie de sesiones explicativas presenciales. Para ellas se elabora un “manual de convivencia” y un “manual avanzado de uso eficiente”, en los que se explica de forma sencilla y didáctica cómo utilizar los espacios compartidos y los sistemas pasivos de manera eficiente, con el objetivo de crear comunidad y lograr el confort deseado en edificios que ya no disponen de sistemas activos de calefacción y refrigeración. Esta acción acerca el lenguaje arquitectónico a la ciudadanía y les transmite

los valores del nuevo equipamiento, pero también permite comprender las inquietudes de los residentes, propiciando un acercamiento que será la semilla de una convivencia fructífera para todos. Por ello, en todos los edificios debe haber un espacio de dimensiones y calidad adecuadas que permita la interacción de todos los agentes implicados. En el edificio de 136 viviendas en Gavà, el generoso vestíbulo principal tiene instalada permanentemente una pantalla para presentaciones o sesiones de cine entre el vecindario. Esta metodología de mediación social e implicación transversal facilita la compleja gestión de los edificios de alquiler y los espacios compartidos, como nos confirman nuestros homólogos de Wohnfonds_Wien, que nos llevan mucha ventaja en esta materia.

Cambiando de escala, entre el edificio y el barrio, encontramos ejemplos como el conjunto de viviendas en la plaza 1 d’Octubre del Masnou, concebido como un edificio fusionado con el espacio urbano que incorpora un pasaje público y un equipamiento en el basamento, cuyo uso podría servir tanto al edificio como al barrio. En este sentido, el concepto de barrio integral alemán (Quartierskonzept) presenta casas multigeneracionales con tecnología de cuidados que integran apartamentos adaptados con centros de día, consultas médicas y espacios de coworking en un mismo edificio. El proyecto de Montgat, un equipamiento dotacional público, cuenta con una gran sala polivalente en la planta baja que se abre al barrio y complementa la residencia municipal para mayores de la parcela vecina, conformando una isla de cuidados. Inspirado en el modelo Buurtzorg de sistemas de cuidados distribuidos por barrios de los Países Bajos, en lugares como el País Vasco (Etxean Bizi, Ecosistemas de cuidados) y Barcelona (Superilles de cures) están surgiendo propuestas planificadas donde se crean “islas de cuidados” que conectan servicios público-privados con recursos comunitarios y viviendas adaptadas en un radio de proximidad.

Hacia un nuevo sistema de bienestar

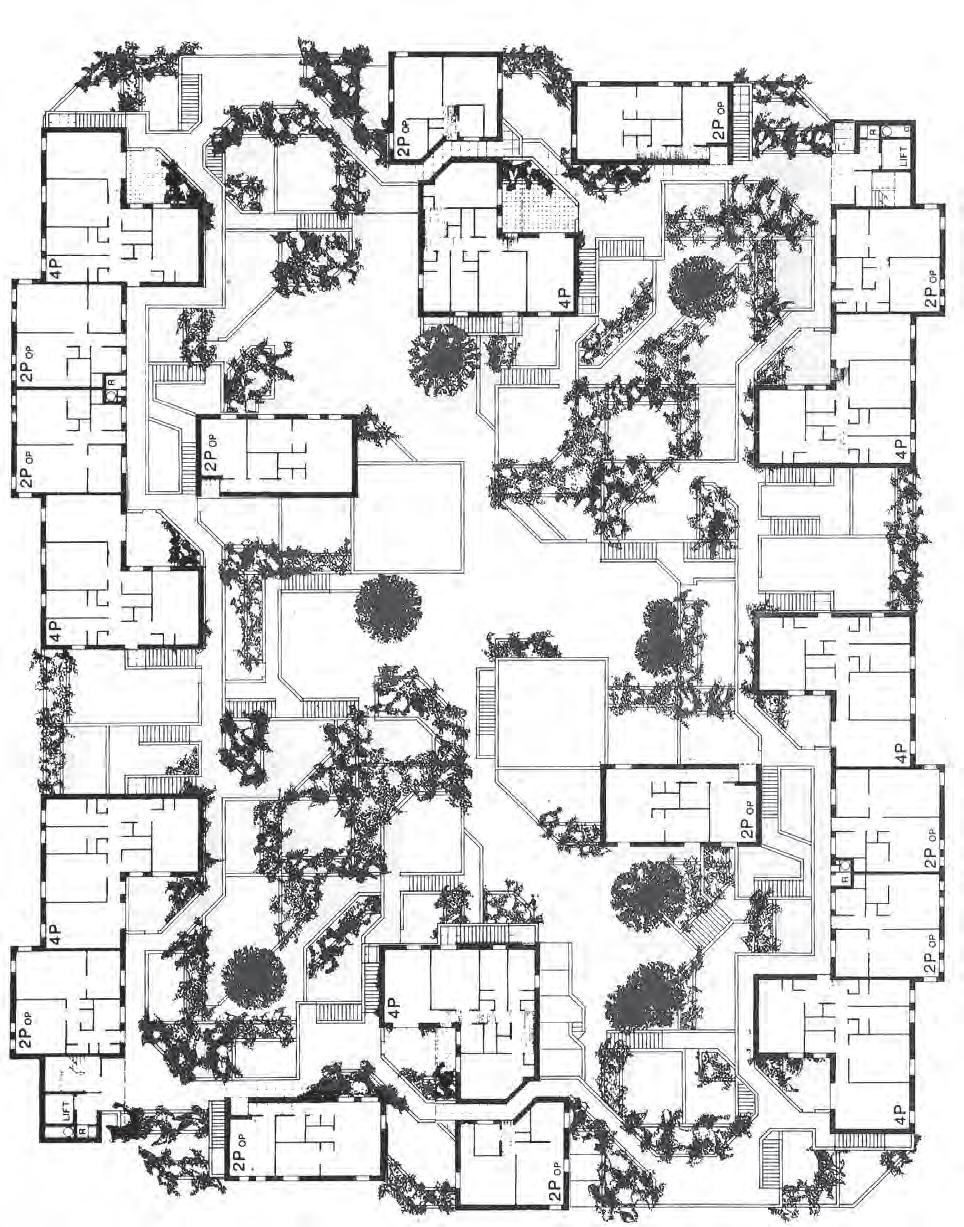

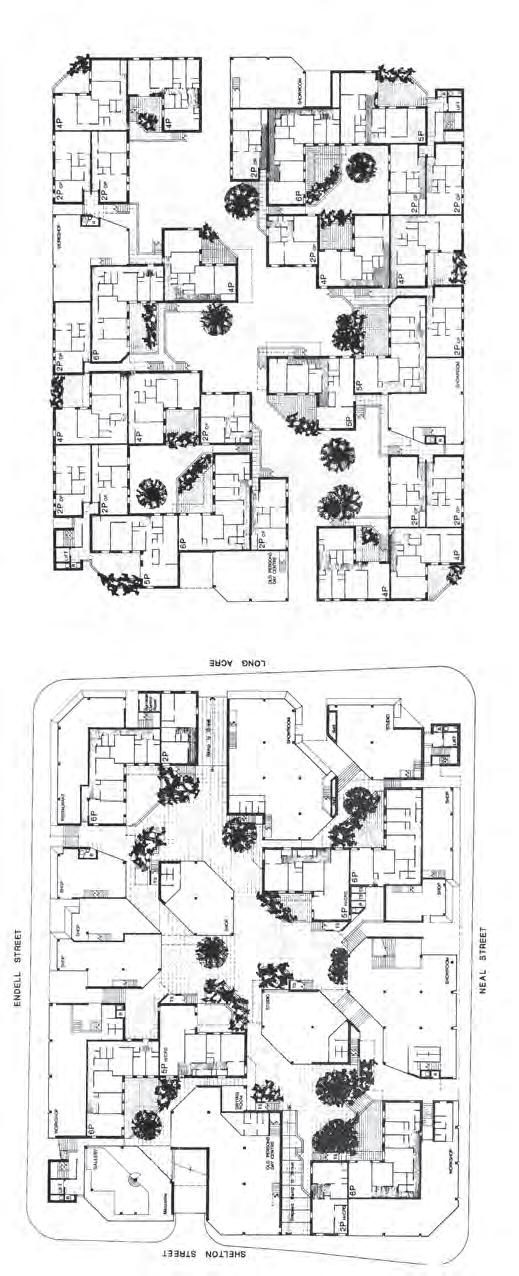

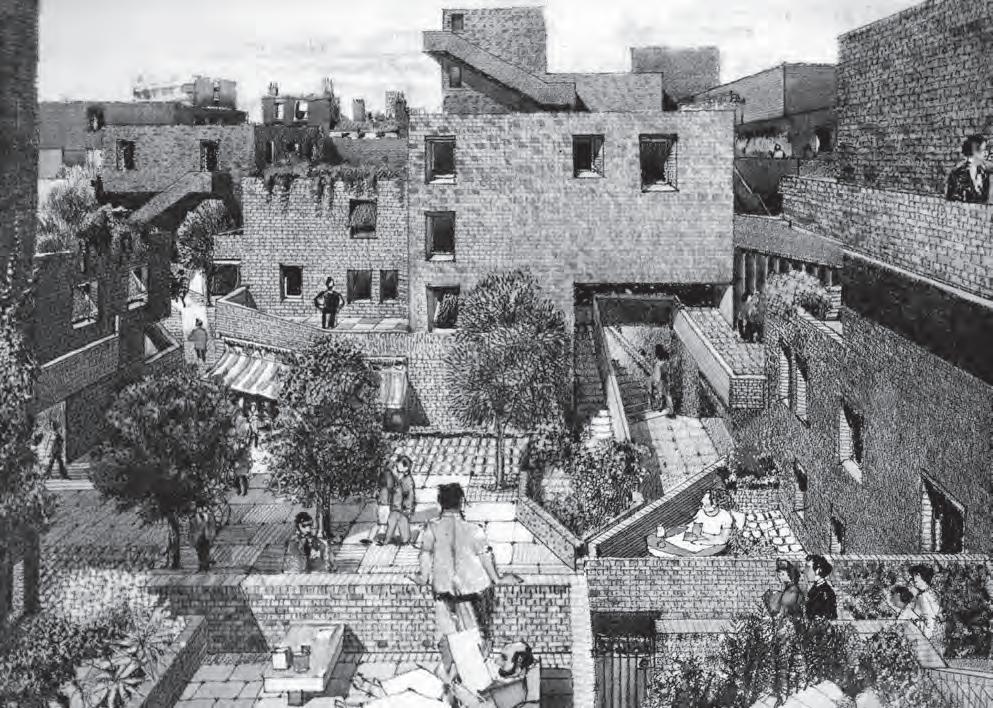

El planteamiento de un modelo sistémico de bienestar habitacional no solo responde a la crisis habitacional, sino que ofrece una oportunidad para repensar nuestros sistemas de bienestar. Mirando hacia atrás, Odhams Walk es un ejemplo temprano de sistema de bienestar habitacional, porque su diseño y gestión promueven activamente la vida comunitaria y el apoyo mutuo, trascendiendo la mera provisión de vivienda. Este complejo londinense de finales de la década de 1970 no solo ofrece apartamentos, sino que, a través de sus patios, galerías elevadas y espacios comunes, fomenta la interacción social y un fuerte sentido de

Odhams Walk, referente de las cooperativas de vivienda británicas, surg ió de la Covent Garden Community Association y de la presión vecinal contra la demolición masiva del barrio en la década de 1970. Fue promovido con el modelo de cooperativa de vivienda, con apoyo del Greater London Council (GLC), que en aquellos años impulsaba fórmulas de autogestión vecinal como alternativa a la especulación inmobiliaria, donde los inquilinos se organizaron en una cooperativa de usuarios que gestionaba la adjudicación y la vida comunitaria.

Con 102 viviendas dispuestas en torno a patios peatonales y comercio en planta baja, proponía un urbanismo de escala doméstica —calles elevadas, patios y terrazas—; fue una de las primeras experiencias de rehabilitación urbana con participación directa de la comunidad y un modelo para posteriores cooperativas de vivienda en Londres.

La planta baja se concibió desde el inicio como un basamento que integraba comercios y equipamientos comunitarios, entre ellos un centro de día para personas mayores. Esta disposición respondía a una estrategia del GLC y de la Covent Garden Community Association para reforzar la cohesión vecinal: mantener a la población mayor en el barrio, activar la manzana a escala urbana y demostrar que la vivienda cooperativa debía ir acompañada de programas sociales y comunitarios que ampliaran la vida colectiva más allá del propio edificio.

pertenencia entre los vecinos. Además, la participación de los residentes en su propia gestión (Tenant Management Organisation) es un pilar fundamental que asegura la corresponsabilidad y el cuidado colectivo del entorno. Odhams Walk ilustra cómo la arquitectura y la gobernanza pueden integrarse para crear una infraestructura social habitable que va más allá de lo físico, y así generar bienestar y comunidad. Otros referentes internacionales más recientes como el barrio de viviendas colaborativas de mehr als wohnen (“Más que viviendas”) en Zúrich demuestran que es posible construir modelos habitacionales a gran escala que integren lo público, lo privado y lo comunitario. La transición hacia este modelo requiere un esfuerzo coordinado entre administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía, pero ofrece la promesa de núcleos urbanos más humanos, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de la población del siglo xxi. En su esencia, “compartir” no es simplemente una estrategia para optimizar recursos, sino un replanteamiento fundamental de cómo queremos vivir juntos y qué tipos de vidas queremos tener en el futuro. Representa la posibilidad de crear comunidades resilientes frente a los desafíos contemporáneos, donde las personas no compartan solo problemas, sino también sueños y proyectos de vida.

Xavier Bustos i Nicola Regusci

mehr als wohnen:

l’habitatge cooperatiu com

a model de vida a Zúric

A Suïssa, el dret a l’habitatge es garanteix a la Constitució i es confirma per la Llei Federal de l’Habitatge i per lleis cantonals que recolzen explícitament el desenvolupament de les cooperatives d’habitatge social. Tanmateix, l’habitatge social ha d’obeir dues regles fonamentals per a obtenir el suport de l’administració pública, com són el càlcul del preu de lloguer en funció dels costos reals de la promoció i l’acreditació que no hi ha ànim de lucre per part del promotor. Això permet que el preu de lloguer d’un habitatge social cooperatiu estigui un 25 % per sota del preu de mercat lliure, o fins i tot més, a ciutats com Zúric.

Aquest punt de partida avantatjós només és possible amb la implicació total de l’administració pública, que compra terrenys en zones estratègiques i els ofereix a molt baix preu o en cedeix l’ús a les cooperatives d’habitatge i, a més, amb una voluntat ferma de fomentar models de creixement de la ciutat que aposten per la sostenibilitat ambiental i la integració social.

Actualment, la cooperativa és la forma legal més habitual per tirar endavant promocions d’habitatge social, i existeix un dens entramat de cooperatives, la majoria petites i legalment independents, que constitueixen un generador d’habitatge accessible molt potent per a la ciutat, amb propostes d’una gran qualitat arquitectònica i amb uns requisits de baix consum energètic i construcció sostenible envejables, que fan de l’habitatge cooperatiu un model especialment atractiu per als ciutadans.

És clar que la història de les cooperatives d’habitatges de Zúric és una història d’èxit, i que val la pena analitzar-la per entendre algunes de les claus que han portat a fer d’aquest model un dels motors principals del desenvolupament urbanístic de la ciutat. Cal que fem un salt temporal enrere de més de cent anys, per després passar pels moments econòmics i socials que han condicionat l’evolució de les polítiques d’habitatge fins als nostres dies.

A principis del segle xx, la ciutat està immersa en un procés de creixent industrialització que porta associat un augment demogràfic i una forta demanda d’habitatge. Aquesta conjuntura fa néixer el concepte d’habitatge social, amb la construcció del primer edifici d’habitatges de promoció pública l’any 1907 per part de la ciutat de Zúric. Posteriorment, l’any 1908, els empleats de la companyia de ferrocarril funden la primera cooperativa d’habitatges de lloguer a Suïssa, un model que acabarà estenent-se entre gran part de la classe mitjana i que serà l’embrió d’allò que ara és la base del desenvolupament sostenible de la ciutat. Fem un salt endavant fins als períodes convulsos d’entreguerres, ja que és després de la Primera Guerra Mundial que a Suïssa comença a fer-se sentir un nou moviment activista que demanda habitatge social davant de les carències econòmiques i les problemàtiques socials deriva-

des. Així, comencen a fundar-se un seguit de petites companyies d’habitatge públic amb la voluntat de donar resposta a una necessitat imperant. Aquest corrent de protesta tindrà un impacte molt fort a Zúric, on el model cooperatiu s’imposarà a l’hora de desenvolupar habitatge públic.

Arribem als anys vuitanta, amb una nova crisi molt profunda i un procés de desindustrialització en marxa, en què una sèrie de moviments veïnals de protesta contra el capitalisme i l’especulació brutal reclamen el dret d’habitatge a la ciutat per a tothom, cosa que dona peu a un nou activisme cooperatiu. En aquest context, un grup de joves arquitectes, geògrafs i urbanistes funden el Konzeptgruppe Städtebau per explorar estratègies alternatives de desenvolupament urbà, i visiten ciutats europees com Berlín o Amsterdam on el moviment okupa comença a esdevenir legal.

Durant la dècada dels anys noranta, la crisi es fa més i més profunda, amb un col·lapse del mercat immobiliari, altes taxes d’atur, envelliment de la població, dificultat d’integració dels immigrants i grans problemes socials derivats d’un mercat de drogues obert que fa de la ciutat un pol d’atracció i que la converteix en la ciutat europea amb un índex més elevat de toxicòmans per habitant.

Malgrat tot, aquests anys també ofereixen noves oportunitats; fruit d’aquesta desindustrialització, tanquen grans fàbriques i apareixen nous espais abandonats a la ciutat, i aquells activistes sorgits de la crisi ho veuen com una porta oberta per fer propostes experimentals de desenvolupament urbà.

Veient una oportunitat per a un canvi radical, l’arquitecte Andreas Hofer, l’artista Martin Blum i l’autor anarquista P. M. (Hans Widmer) imprimeixen un petit llibre anomenat Kraftwerk 1: Projekt für das Sulzer-Escher Wyss Areal, amb una proposta per a un complex de vida i feina autoorganitzat i sostenible en un antic emplaçament industrial abandonat. Sense recursos, sense terreny, sense res de tangible, però amb una idea utòpica en una ciutat com Zúric on ningú no volia invertir en aquell moment, aconsegueixen generar un gran debat ciutadà entorn d’una problemàtica nuclear com la manca d’habitatge accessible.

Com apuntava el mateix Hofer: “En una societat complexa, amb nous tipus de nuclis familiars diversos, era necessari buscar noves formes de vida compartida. En certa manera, vam ser una resposta”.

Gràcies a la implicació de l’administració pública i a la complicitat d’una gran constructora, l’any 1999 la jove cooperativa Kraftwerk 1 aconsegueix fer realitat la seva proposta experimental i comença a construir el conjunt d’habitatges i espais de treball que donarà un impuls definitiu al renaixement de les cooperatives tradicionals a la ciutat de Zúric.

Kraftwerk 1 Hardtrum (Stücheli Architekten + Bünzli & Courvoisier, 2001) és un conjunt residencial amb 81 unitats habitables per a

250 persones que integra diferents tipologies, des dels apartaments més petits de 49 m² fins als habitatges comunals de fins a 273 m². El sistema fomenta la convivència de models de família diversos —no només al mateix edifici, sinó també en un mateix habitatge— amb una gran diversitat intergeneracional i nivells econòmics i culturals desiguals, que comparteixen la idea de viure en comú.

El projecte aposta per solucions arquitectòniques sostenibles i per la combinació de sistemes de vida tradicionals i comunals. Es dona protagonisme als espais col·lectius i prioritat a un alt grau d’autogovern i de participació, amb paràmetres ecològics, la inclusió d’una cooperativa alimentària per a productes locals, un sentit solidari amb persones amb pocs recursos i la potenciació del cotxe compartit.

Kraftwerk 2 Heizenholz (Adrian Streich, 2012), es construeix uns anys més tard gràcies a l’èxit de la primera promoció, amb un total de 26 apartaments que van des d’unitats mínimes de 38 m² fins a habitatges comunals de 330 m², ampliant el ventall de superfícies d’habitatge que ja obria la primera promoció.

Aquest segon projecte recull tots els preceptes i l’experiència acumulada a Kraftwerk 1, augmentant el percentatge d’espais exteriors i espais comuns, i proposa una barreja d’habitatges “convencionals” i habitatges amb tipologies comunals on s’agrupen unitats petites al voltant d’uns espais col·lectius per viure, cuinar i menjar junts, a més d’una tipologia híbrida on conviu la vida privada i la vida comunitària.

A partir d’aquestes dues experiències, fonamentals per reactivar aquest model, totes les cooperatives d’habitatge social recullen aquesta expertesa acumulada i incorporen des de l’inici del procés participatiu una alta consciència ecològica (la “societat dels 2.000 W”), una barreja social conscient (mitjançant un fons de solidaritat i reserva d’habitatges

per a grups desfavorits) i una intensa vida comunitària, amb espais autogestionats de reunions, llars d’infants, activitats culturals i espais de treball compartits.

Fem a continuació una passada ràpida per quatre exemples dels darrers deu anys que certifiquen el bon funcionament de les cooperatives d’habitatge, tant per part dels seus habitants com en l’àmbit urbà, amb plantejaments arquitectònics ben diferents:

Kalkbreite (Müller-Sigrist, 2014)

Aquesta promoció, propietat de la ciutat de Zúric, té 88 unitats habitables per a 256 residents i proporciona feina a dues-centes persones. Ocupa tota una illa de geometria triangular complexa, amb un dels costats corbat, limitat per una línia de tren enfonsada, i amb tota la superfície d’actuació ocupada per un dipòsit nocturn de tramvies d’una alçària de nou metres, que calia conservar.

El projecte arquitectònic que guanya el concurs ocupa el perímetre del solar, amb diferents profunditats edificables segons la tipologia a què es destina cada part. L’interior d’illa s’allibera totalment per generar un espai enjardinat d’ús públic a la coberta de l’aparcament de tramvies.

A més, disposa de 5.000 m² d’espai comercial, oficines i tallers, així com habitacions per a convidats i una sala de cinema, que ocupen les plantes baixes i altells en tot el perímetre de l’edifici. El conjunt genera una gran activitat comercial i cultural al barri, que l’ha convertit en un punt de trobada de referència.

A banda dels accessos repartits pel perímetre de l’edifici, és sorprenent l’accés central des de la plaça pública, que es fa per un vestíbul-biblioteca que el converteix en un lloc realment especial. A partir d’aquest punt, comença un recorregut interior de passadissos i escales generosos que arriba fins a l’última planta, on es connecta amb un altre recorregut exterior que ens retorna a la zona central des de les cobertes, generant un seguit d’espais comuns exteriors, amb zones de joc, lleure o solàrium.

També cal destacar, com a mostra de l’activisme d’aquesta cooperativa, que l’edifici no disposa de places d’aparcament, perquè una de les normes per poder formar-ne part és el compromís de no tenir cotxe privat i de fer ús del transport públic i dels vehicles compartits, exclusivament.

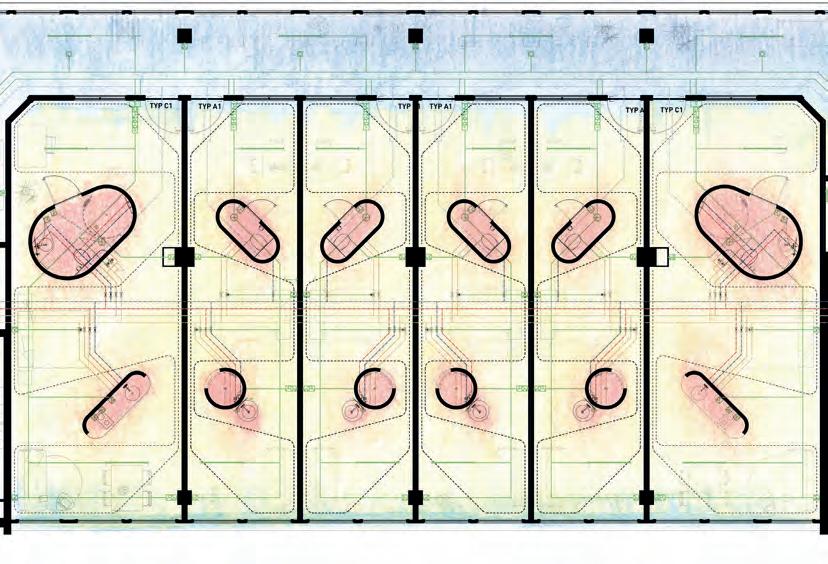

Hunziker Areal (Duplex, Futurafrosch, pool Architekten, Müller-Sigrist, Studio Sik, 2015)

L’any 2007, per commemorar els cent anys de funcionament de les cooperatives d’habitatges públics, s’organitza un concurs internacional sobre el futur de la ciutat i l’habitatge en un solar perifèric amb zones industrials en desús de Oerlikon, amb la participació conjunta de més de 30 cooperatives. La proposta guanyadora és la que presenten dos joves estudis locals, Futurafrosch i Duplex Architekten, amb un pla director que proposa un conjunt de 13 petits edificis, amb 370 habitatges per a un total de 1.200 residents i que incorpora el lema “estem construint un veïnat, no només un projecte d’habitatges”. Aquests dos estudis, juntament amb Studio Sik, pool Arkitekten i Müller-Sigrist, desenvolupen la proposta arquitectònica de les diferents unitats, amb un diàleg continu entre tots ells durant el procés de projecte. Tots els habitatges se situen a partir de primera planta, i les plantes baixes s’ocupen amb espais de rentadores, un aparcament de bicicletes, estudis de treball, habitacions addicionals amb bany complet per als convidats, botigues, una escola bressol i sales polivalents de reunions. Aquesta proposta d’usos a peu de carrer, com també passava a Kalkbreite, dona vida i activa aquesta part de la ciutat, que havia estat

residual fins aleshores. L’efecte és potenciat pel fet que tots tretze edificis tenen un doble accés obert a l’espai públic que permet fer un recorregut continu a través de les plantes baixes, entrant i sortint, i en alguns d’ells pujant fins a coberta, on es reserven espais d’ús comú.

Zwicky Süd (Schneider Studer Primas, 2016)

El tercer projecte que exemplifica perfectament els valors de l’habitatge cooperatiu torna a ser una promoció de Kraftwerk 1. En aquest cas es tracta d’un complex de 125 unitats habitables que van des d’apartaments mínims de 29 m² fins a habitatges comunals “impossibles” de 436 m², amb unes tipologies flexibles que fan un pas més per poder assumir canvis al llarg del temps segons les necessitats —que ja queden completament fora del nostre marc mental.

Formalment, juga amb dos tipus de crugia, combinant barres llargues i estretes als apartaments més petits i dos volums compactes de molta profunditat edificada on se situen els habitatges més grans, que es connecten entre si mitjançant uns ponts d’autopista recuperats que generen àmplies terrasses on els veïns poden interactuar a l’aire lliure. Constructivament, s’aposta per l’austeritat industrial dels elements prefabricats de gran format, sense acabats addicionals i amb aparcaments oberts, amb la qual cosa s’aconsegueix una ràtio de cost per metro quadrat per sota dels projectes anteriors.

Zollhaus (Enzmann Fischer, 2015-2021)

Amb aquest quart projecte, també desenvolupat per la cooperativa Kalkbreite, tornem al cor de Zúric, a Langstrasse, un carrer ple de vida, amb un marcat caràcter contracultural, molt a prop de Hauptbahnhof, just on el carrer passa per sota les vies, i on es concentren locals de dubtosa legalitat.

La proposta arquitectònica consta de tres volums de diferents alçàries i profunditats edificables, units per un sòcol. El conjunt s’adapta a la forma allargada del solar, delimitat per la gran cicatriu de les vies del tren en aquest punt de la ciutat, i allibera dues places triangulars que intenten millorar un espai públic totalment inhòspit.

La materialitat es mostra crua, amb formigó vist, acer galvanitzat i plaques ondulades de fibrociment, sense concessions, en concordança amb el context que l’envolta i confiant en un futur canvi d’aparença per la colonització dels més de mil arbres, arbustos i herbes que hi ha plantats per tot l’edifici, des dels voltants fins als patis, balcons i cobertes.

Una àgora central desenvolupada en tres plantes fa d’eix del projecte, accés principal i connector dels diferents usos, limitant deliberadament les zones privades i potenciant les comunes, amb espais de trobada diferenciats per al barri, per a la gent que treballa a l’edifici i per als residents.

La planta baixa s’ocupa amb una gran varietat de petits comerços, restaurants, un auditori i l’Architekturforum, la galeria d’arquitectura on passen les coses més interessants. Els habitatges s’ubiquen a les plantes superiors i ofereixen diferents combinatòries tipològiques, com ja és habitual, creant una autèntica comunitat mixta on els habitants del barri conviuen naturalment amb els residents al mateix edifici.

Unes reflexions

Vist l’origen de les cooperatives d’habitatge suïsses, amb una llarga tradició i una experiència contrastada, i feta la passada ràpida per quatre projectes molt significatius dels darrers deu anys, totalment vigents avui dia, podríem resumir alguns trets comuns que fan del model cooperatiu un referent:

— Implicació política i econòmica de l’administració pública a l’hora de potenciar l’habitatge cooperatiu.

— Model d’integració social que fa conviure diferents realitats econòmiques en un mateix complex.

— Barreja intergeneracional i d’unitats familiars diverses en habitatges comunals.

— Arquitectura de qualitat garantida per concurs, amb processos participatius incorporats a les bases.

— Innovació tipològica dels habitatges amb múltiples combinacions entre espais privats i compartits.

— Paràmetres sostenibles de la societat dels 2.000 W i certificació Minergie ECO dels edificis.

— Autogestió dels espais comuns de l’edifici amb varietat d’usos compartits.

— Accés a l’habitatge per a la gent jove, amb preus molt inferiors als del mercat lliure.

— Grau molt elevat de satisfacció dels habitants amb aquest sistema de vida compartit.

Arran de la nostra recerca de Cities Connection Project de projectes per a la connexió entre Barcelona i Zúric, hem visitat habitatges, compartit taula, pernoctat, viscut i parlat abastament amb usuaris d’una vintena d’edificis cooperatius, així com amb els seus arquitectes i amb els responsables d’organitzar els concursos des de l’Ajuntament de Zúric.

Aquest contacte estret amb totes les parts implicades ens ha proporcionat una visió panoràmica del perquè de tot plegat.

Des de l’administració pública no hi ha fissures en l’aposta per l’habitatge cooperatiu, com ho demostra la voluntat de passar del 25 % actual a un 33 % del total del parc d’habitatges de lloguer abans del 2050, promovent l’arquitectura de qualitat mitjançant una organització impecable dels concursos.

Des de la professió, cal destacar que els concursos d’habitatges cooperatius han estat en els darrers anys la gran oportunitat perquè els estudis d’arquitectura joves accedissin a projectes interessants amb una gran repercussió en la construcció de la ciutat, amb un grau de llibertat i d’experimentació tipològica i constructiva considerables, que els ha permès créixer i tenir un lloc professional en primera línia.

Finalment, des de la vivència dels habitants, una qüestió molt interessant és la varietat tipològica dels habitatges en una mateixa promoció que permet, i de fet promou, una barreja social i generacional totalment transversal, que no deixa de ser un reflex precís de què és avui la ciutat.

I, des d’aquesta darrera posició, testimonis com el d’Andreas Hofer, un dels ideòlegs de Kraftwerk 1, que hi viu des del primer dia i que ens ha obert en diverses ocasions casa seva, compartida amb la seva família i dotze persones més de diferents edats i condicions. La seva experiència dona una mostra molt clara del que significa creure fermament en un projecte de vida compartida.

Una esperança

El nostre projecte de connectar ciutats passa també per comparar i valorar arquitectures en el seu context. En el cas de Barcelona, quan parlem d’habitatge social, hi ha un tret diferencial que encara ens manté lluny del model de Zúric, i també de Basilea, que avança en la mateixa línia.

Aquí hem vist durant els darrers vint anys uns edificis d’habitatge social que han apostat per una tipologia d’habitatge única, repetida, generalment d’una o dues habitacions, que fan totalment impossible la barreja social, intergeneracional i, per sobre de tot, de models de família diversos.

Tot i que tenim exemples molt destacables d’aquests últims anys, amb un grau d’experimentació constructiva i tipològica realment notables, la tendència ha estat una aposta per habitatges per a joves o edificis tutelats per a gent gran; també, en el millor dels casos, una combinació de les dues tipologies per tal de promoure una certa barreja generacional —però mai una barreja social i cultural real—, motivada per les superfícies útils dels habitatges i els escassos espais destinats a usos comuns.

En canvi, és cert que han aparegut moviments cooperatius d’habitatge molt interessants, que són embrió d’allò que vindrà i que donen esperances, però que, pel que fa al volum de les promocions, el grau d’innovació tipològica o la inversió econòmica disten molt dels exemples explicats anteriorment. És evident que, tot i que són processos de gestió llargs i complicats, l’habitatge cooperatiu té futur, però, en una ciutat com la nostra, només serà un model aplicable amb una certa intensitat si pot comptar amb un compromís polític ferm i capacitat d’inversió pública.

Hem constatat que l’inici a Suïssa es remunta a més de cent anys enrere, i l’impuls definitiu com a model de vida compartida és a finals dels anys noranta, quan es fa realitat la utopia de Kraftwerk 1 i es reactiven definitivament les cooperatives d’habitatge. Tenim un llarg camí per recórrer si volem posar-nos al nivell de Zúric, però tot és començar.

Societat Orgànica

Suficiència i límits planetaris

Solanas, Toni; Calatayud, Dani i Claret, Coque, 34 kg de CO2 , Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009, www. gencat.cat/mediamb/ publicacions/monografies/34kg_CO2.pdf (últim accés: 4 de juliol de 2025).

En moltes reunions de projectes, a l’hora de comparar possibles solucions de disseny i configuració de materials, sistemes, edificis, hi ha una expressió que apareix amb notable freqüència: “Optarem per la solució més conservadora”. Aquesta frase, que en teoria apel·la a la prudència, amaga en la pràctica una actitud profundament contradictòria.

Un cas freqüent és el relatiu al dimensionament de sistemes de climatització, quan, amb la clau mestra de la “solució conservadora”, se sobredimensionen els càlculs de càrrega, s’afegeixen coeficients de seguretat i, finalment, arrodonint per dalt, es busca al mercat la solució de més grandària i consum.

El que es conserva, amb aquesta decisió, no és el recurs, ni la resiliència climàtica, ni tan sols l’habitabilitat del planeta a llarg termini. El que es conserva llavors és un model de vida —de producció, consum, especulació, de falsa sensació de seguretat absoluta— que és, precisament, el que ens ha portat a superar els límits planetaris.

Aquest matís semàntic no és menor. La paraula conservador, etimològicament, significa mantenir intacte, preservar. I avui ens enfrontem a una bifurcació històrica: conservar l’statu quo o conservar les condicions ecològiques que permeten la vida complexa al planeta. Aquesta dicotomia, que abans podia semblar abstracta o marginal, es revela avui com una urgència civilitzatòria que interpel·la directament el sector de la construcció i, en particular, els qui projectem els espais habitables.

2009:

ja ho sabíem

L’any 2009 es va publicar el llibre 34 kg de CO2 , 1 que va establir les bases per a una nova manera d’entendre la construcció. Allí es descrivia una via clara per mesurar, conèixer i limitar el consum de recursos associats a la creació i manteniment d’espais habitables. No era una crida abstracta al canvi; era un full de ruta tècnic, precís i quantificable. Aquell llibre va ser un gest visionari que no sols anticipava els estàndards i indicadors de sostenibilitat actuals i futurs, sinó que proposava un canvi de paradigma basat en la necessitat, les dades, l’ètica i la responsabilitat.

A penes un any abans que fos publicat, Espanya va sofrir el col·lapse de la seva bombolla immobiliària. L’enfonsament del mercat va deixar un escenari de ruïna econòmica i abandó urbà. Però l’esclat de la 1

L’aturada com a oportunitat

bombolla tembé ens va oferir una cosa que rarament tenim: temps.

Temps per a reflexionar, per a canviar de rumb, per a preguntar-nos quin model de ciutat, d’habitatge, de relació amb l’entorn, volíem construir.

Aquesta oportunitat, en lloc de fer-nos virar cap a la rehabilitació del parc construït, cap al manteniment, cap al redisseny de l’habitabilitat des de la sostenibilitat i l’equitat, no s’ha aprofitat a gran escala.

A penes va canviar el vocabulari. On abans es parlava d’“habitatge de qualitat” ara es parla d’“eficiència energètica”, sense que això impliqui un canvi real en el fons. Continuem produint més del mateix, amb les velles lògiques intactes.

No obstant això, no tot ha estat repetició i cinisme. Algunes experiències han funcionat com a veritables laboratoris d’innovació. Per exemple, l’IMPSOL o l’IBAVI han promogut projectes d’habitatge social que, si bé majoritàriament són de nova planta, incorporen una frugalitat imposada per la crisi del sector que es transforma en virtut: menys recursos, més enginy.

En aquests casos, el límit econòmic es converteix en un catalitzador creatiu. L’austeritat pressupostària obliga a una reformulació de l’arquitectura, on els materials, la tècnica i el disseny es posen al servei d’un valor més profund: l’habitabilitat entesa no com a luxe o excedent, sinó com a dret comú, com a mínima condició de ciutadania.

Aquestes experiències representen l’embrió del canvi, encarnat per arquitectes que consideren la qualitat ambiental com a criteri de disseny i que prenen decisions estratègiques a partir de models i dades d’impacte quantificades.

Avui, gràcies a un ampli accés a una gran potència de càlcul, és possible utilitzar models predictius avançats quasi en temps real durant el procés de disseny arquitectònic, cosa que permet definir estratègies, comparar escenaris, optimitzar el comportament ambiental d’edificis, generar dades i prendre decisions informades que fa tot just unes dècades haurien requerit anys de proves empíriques. Tal com argumentava Richard Buckminster Fuller, intentar canviar les coses a través de l’oposició a les estructures o idees existents és un esforç inútil i, sovint, contraproduent: per canviar alguna cosa, s’ha de construir un nou model que torni obsolet el model existent.

Quan s’ha desenvolupat un nou model, s’han obert noves possibilitats que han contribuït a superar la resistència que genera el canvi de manera convencional. Relació entre demanda de calefacció per metre quadrat i per càpita, i superfície habitable per càpita © Wuppertal Institut 2015

El miratge de l’eficiència: Jevons

Més enllà dels exemples virtuosos, en termes estratègics, la nostra societat continua atrapada en el parany de “l’eficiència”. Continuem apostant per fer més, sense qüestionar si aquest “més” és realment necessari. Des de moltes institucions s’insisteix que “l’eficiència és el primer”, però no es problematitza quants metres quadrats construïm en total, o quants n’assignem per persona. El problema de fons continua intacte: l’enfocament des de l’eficiència no qüestiona la quantitat total i no informa respecte dels límits de càrrega del nostre planeta.

Aquí és on entra en joc la paradoxa de Jevons, formulada el 1865 respecte del motor alimentat amb carbó: quan es millora l’eficiència d’ús d’un recurs, aquest tendeix a utilitzar-se més, no menys, perquè se n’abarateix el consum i n’augmenta l’ús. I això es compleix també en l’àmbit de l’habitatge i l’informe del Wuppertal Institute2 ho confirma per al cas d’Alemanya: el consum d’energia ha augmentat durant les últimes dècades, malgrat els avenços en eficiència energètica.

Centrar-se únicament en l’eficiència energètica pot ser enganyós si no es considera també la suficiència. Tot i que l’eficiència millora el rendiment energètic per unitat de superfície construïda, no garanteix una reducció del consum total d’energia ni en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Per tant, la reducció del consum energètic per m² no s’ha traduït en una reducció proporcional del consum total d’energia per a calefacció per persona. Això és perquè l’augment de la superfície habitable per persona ha compensat, i fins i tot superat en certs períodes, les millores de l’eficiència energètica per unitat de superfície.

En altres paraules, encara que els nostres habitatges poden ser individualment més eficients energèticament per unitat de superfície, el fet que de mitjana visquem en espais més grans (més m² per persona) vol dir que el nostre consum energètic absolut no ha disminuït al ritme que l’indicador per m² podria suggerir. Això posa en relleu la importància de mirar els indicadors absoluts (com les emissions o el consum total per sector, país, o per càpita) a més dels relatius (consum per m²), per tal d’obtenir una imatge completa i precisa de l’impacte energètic i ambiental, i per evitar conclusions errònies sobre el progrés real cap a la sostenibilitat. Les millores en eficiència per unitat no són suficients si el valor de la unitat de consum continua creixent, i en relació amb el crèdit de carboni limitat que tenim per assolir els objectius de descarbonització a 2050.

2 wupperinst.org/a/ wi/a/s/ad/3448 (últim accés: 31 d’octubrel de 2025).

Suficiència: una altra manera de pensar

En aquest punt s’imposa un canvi de paradigma. La veritable pregunta no és si podem construir amb menys impacte, sinó què necessitem construir realment. A això se’n diu suficiència. I és aquí on comença el desafiament de debò per a arquitectes, planificadors i la societat en conjunt. La construcció i l’ús de l’espai estan íntimament lligats a la pèrdua de biodiversitat —per destrucció d’hàbitats— i al canvi climàtic —per les emissions derivades de la construcció, l’operació dels edificis i el trànsit induït. I, no obstant això, malgrat l’esforç per sostenir una economia basada en la sobreexplotació de recursos, grans sectors de la població continuen sense poder permetre’s un habitatge adequat. Avui, la tria d’una llar es redueix a la viabilitat financera d’aquesta, no a la seva capacitat de generar benestar.

Els agents de l’arquitectura i de l’urbanisme no poden limitar-se a complir normatives, que s’han de reescriure perquè responguin a aquestes demandes socials i ambientals, ni a optimitzar rendiments. Els correspon dissenyar espais que sostinguin vides dignes, saludables, i que sigui dins dels límits ecològics. La planificació arquitectònica determina l’ús del sòl, de l’aigua, de l’energia, de l’aire. Determina quant consumirem —ara i en el futur— i quina qualitat de vida podrem garantir.

Llavors, per què continuem repetint els mateixos esquemes? Per què continuem generant una habitabilitat que, lluny de cobrir les demandes socials actuals, a més, hipoteca l’habitabilitat futura?

Suficiència és redefinir el valor

L’estratègia predominant —l’eficiència— ja no basta. Produir el mateix resultat amb menys esforç no és suficient en un planeta finit amb una població creixent. L’eficiència, per si mateixa, és neutralitzada per la nostra constant ambició de més.

Quan va ser l’última vegada que vam revisar críticament les especificacions amb les quals dissenyem habitatges, oficines, residències, escoles, guarderies? Ens hem aturat a pensar si realment representen el que necessitem per viure bé?

Algunes dades són esclaridores: els estudis sociològics mostren que la salut té l’impacte més gran sobre la satisfacció vital i també que, més enllà d’un cert llindar, tenir més no ens fa més feliços. El que ens fa feliços és tenir-ne prou i viure en entorns que ens cuiden, que ens nodreixen, que ens permeten estar socialment connectats i generar comunitat.

Les cooperatives d’habitatge representen una interacció virtuosa entre arquitectura, ecologia i justícia social. En lloc de maximitzar beneficis econòmics, busquen garantir l’accés a l’habitatge digne, assequible i ben dissenyat. Incorporen estratègies de suficiència com la regulació de l’ocupació, l’ús compartit d’espais i la diversitat intergeneracional i socioeconòmica: menys, compartit i flexible.

Aquests projectes no sols redueixen l’impacte ecològic: reconstrueixen el teixit social. Són entorns que fomenten la cooperació, la cura mútua i la corresponsabilitat. No projecten metres quadrats; projecten condicions de vida.

En els últims anys, l’exemple de les cooperatives d’habitatge — amb el seu enfocament centrat en la suficiència, la diversitat social i l’ús responsable dels recursos— ha començat a sobreeixir del seu àmbit original i a influir de manera tangible també en les polítiques de promoció pública. Cada vegada més promotors públics, així com altres alternatives de PPC, col·laboració públic-privada-comunitària, com les Community Land Trust, estan integrant en els seus programes conceptes que abans eren distintius de l’habitatge cooperatiu: criteris d’equitat social, limitació del consum material, espais compartits multifuncionals i una atenció acurada al cicle de vida de l’edifici. Aquesta transició gradual reflecteix una maduració institucional i un reconeixement que les lògiques de la suficiència i la sostenibilitat no són exclusives de nínxols alternatius, sinó principis necessaris per a un nou model d’habitatge públic, resilient, inclusiu i compromès amb els límits del planeta.

Raworth i l’economia de la rosquilla: un marc sistèmic

L’economia de la rosquilla,3 proposada per l’economista britànica Kate Raworth, ofereix un marc integral per a repensar l’arquitectura des de la suficiència. Segons aquesta visió, tota economia —i per extensió, tota política d’urbanisme o construcció— ha de moure’s en un espai segur i just, entre un terra social (la part interior de la rosquilla, que representa els mínims vitals que garanteixen una vida digna) i un sostre ecològic (el límit exterior de la rosquilla, equivalent als límits biofísics del planeta).4

Aquest enfocament, basat en els nou límits planetaris definits per l’equip de Johan Rockström,5 redefineix el que entenem per progrés. Ja no es tracta de créixer sense mesura, sinó de prosperar dins dels límits.

3 doughnuteconomics.org/ about-doughnut-economics (accés: 4 de juliol de 2025).

4 www.nature.com/ articles/s41586-02509385-1.

5 www.stockholmresilience.org/research/ planetary-boundaries. html.

Arquitectònicament, això implica prioritzar la rehabilitació sobre l’expansió, la compacitat sobre la dispersió, l’adaptabilitat i la durabilitat sobre l’obsolescència.

I, sobretot, implica retornar a l’arquitectura el seu paper cultural: no com a aparador de l’èxit econòmic, sinó com a instrument per a la justícia espacial i la sostenibilitat planetària, de generador dels significats comuns que incorporen en allò col·lectiu les generacions esdevenidores.

Conclusió: conservar l’essencial

Potser, en aquest moment històric, l’opció “més conservadora” no és mantenir el model de vida actual, sinó preservar les condicions que permeten qualsevol forma de vida futura. Potser ser veritablement conservadors implica ser profundament innovadors. No n’hi ha prou amb canviar de materials. No n’hi ha prou amb canviar els codis tècnics. El que cal és canviar de mentalitat. Hem de redefinir el concepte d’habitabilitat, ampliar-lo i lligar-lo amb els límits planetaris.

La suficiència no és una renúncia. És una redefinició positiva del valor. És allò just i necessari. És tornar a preguntar-nos per a què construïm, quin sentit té projectar, què volem conservar quan parlem de conservació. Perquè si continuem triant el que convé a curt termini, destruirem exactament allò que diem que protegim: la possibilitat mateixa d’habitar aquest planeta.

Ignasi Fontcuberta y Cristina Pardal

Del exceso al ingenio

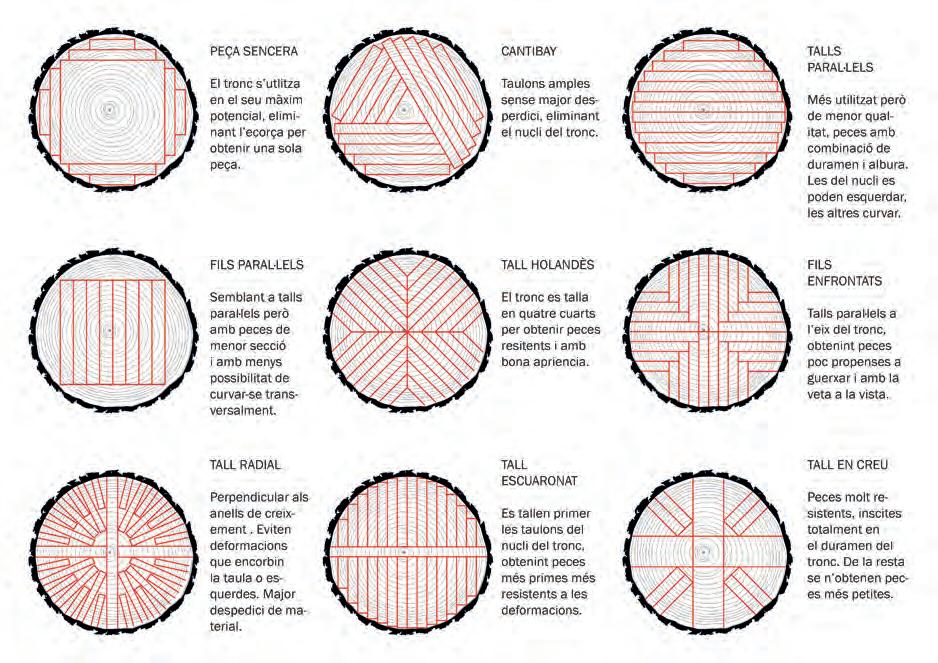

Construir vivienda colectiva siempre ha supuesto un reto, y más aún si se trata de vivienda promovida desde lo público. No hablamos aquí de retos derivados de alardes formales ni de innovación gratuita, sino de aquellos asociados fundamentalmente al equilibrio entre calidad, coste y viabilidad. En el contexto actual, la noción de calidad se ha ampliado y sofisticado. Ya no remite únicamente a una percepción material o estética, sino también a la respuesta ante un conjunto de requerimientos técnicos, funcionales y ambientales cada vez más exigentes. A su vez, el coste ya no puede medirse exclusivamente en términos económicos. También se mide en consumo de recursos naturales, impacto ambiental y energía incorporada, es decir, la energía necesaria para extraer, procesar, fabricar, transportar e instalar los materiales.

Esta complejidad obliga a una nueva mirada sobre cómo construir vivienda colectiva en el siglo xxi. El verdadero desafío consiste en ofrecer soluciones equilibradas frente a tres dimensiones que están profundamente interrelacionadas:

Calidad, coste económico, coste medioambiental

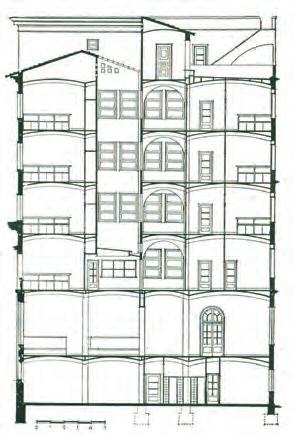

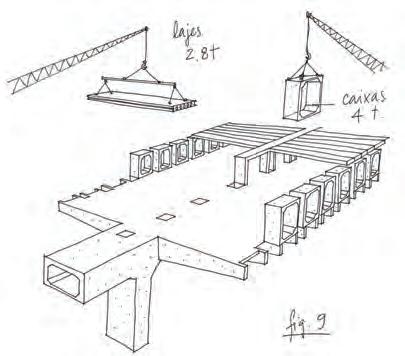

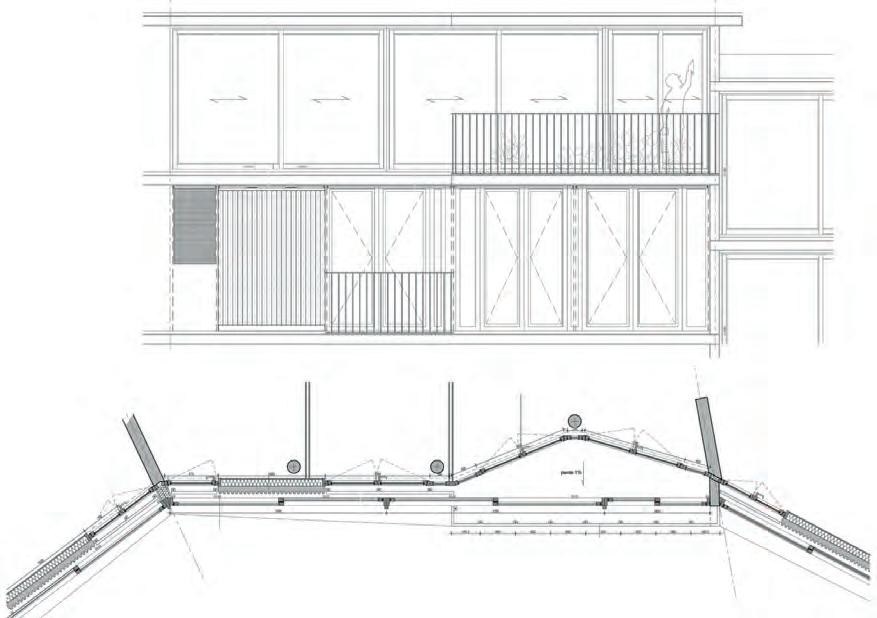

Reducir el coste económico y ambiental implica reducir el volumen de recursos empleados, pero construir con menos no significa construir peor. La clave reside en emplear mejor los recursos disponibles, lo que implica un uso estratégico de los materiales, un diseño consciente de las prestaciones requeridas y procesos de ejecución eficaces. Usar poco para conseguir mucho. Esto solo es posible con un diseño riguroso, especialmente en materia de cuantificación y dimensionado, y una ejecución precisa, ya sea en taller o en obra.