6 minute read

Sobre música y canciones

Florencio Hernández Campos, Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez.

Advertisement

“Fue por entonces (1949-1950) cuando recibí también unas lecciones de guitarra flamenca que despertaron en mí una afición muy especial por el flamenco y la música española, el maestro Rodrigo y su Concierto de Aranjuez, que creo que es una de la composiciones para guitarra más hermosas jamás escritas. Leonard Cohen.

La popularidad alcanzada por el Concierto de Aranjuez ha dejado en la penumbra gran parte de la obra de Joaquín Rodrigo. Es poco sabido que puso música a diversos textos de nuestra literatura, desde el Romancero hasta ilustres escritores como San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Rosalía de Castro o Juan Ramón Jiménez. Tal hecho me anima a hacer algunas reflexiones sobre un aspecto del fabuloso mundo de la música: la canción.

Y empezaré meditando sobre el origen del término; la palabra canción viene de la latina “cantío”, en su forma acusativa (“cantionem”), con un doble sentido: musical y verbal. Desde antiguo se han distinguido las canciones de distintos países y se ha destacado el sentido nostálgico que pueden tener en ausencia del propio. Así, en el libro de los Salmos se describe la pesadumbre de los israelitas exiliados de su patria:

“Junto a los ríos de Babilonia allí llorando estábamos sentados, acordándonos de Sión.” En los sauces de la comarca teníamos colgadas nuestras arpas. Allí mismo nos pidieron nuestros raptores cánticos, y nuestros opresores alegría: ¡Cantadnos un cántico de Sión¡ ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yavé en una tierra extraña? (Sal 137(138),1-4) Otra cuestión: como profesor de Historia algo que me da mucho que pensar desde hace años es el asunto del valor de la canción como documento social. Muchas veces es más directa la evocación de una época a través de sus canciones que contemplando representaciones plásticas de la misma (fotos, grabados, cuadros), y también que leyendo descripciones literarias. Este es el mérito de las canciones de nuestro “Género chico”, que abordan los diversos aspectos de un período determinado.

Cabe la sátira de costumbres, como la que ejercen los coros infantiles de Agua, azucarillos y aguardiente:

“Tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero en la lumbre Con agua sola”

Ahondando un poco más en esa dirección, se aborda el negro futuro que amenaza a numerosos sectores de la población, como era el servicio doméstico. Así, en La Gran Vía la inteligente Menegilda tenía claro que la que no sabía bien:

“Por las mañanas brujulear aunque mil años viva su paradero es el hospital”.

Hospital en su sentido decimonónico: un lugar donde morir pobre y sola.

Cabe también el culto a lo flamenco, que tantas veces se considera como la esencia de lo popular español. De este modo en La verbena de la Paloma se oye la canción que alude a un rincón de Andalucía:

“En Chiclana me crié; que me busquen en Chiclana si me llegara a perder”.

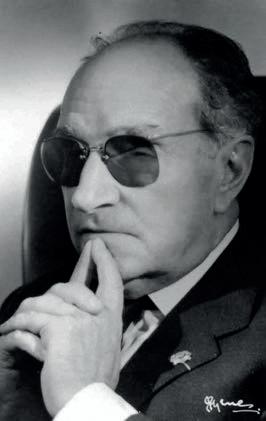

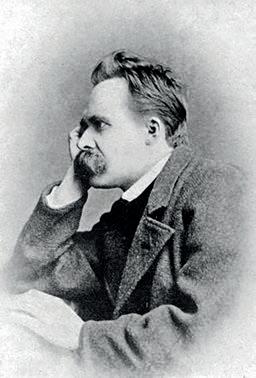

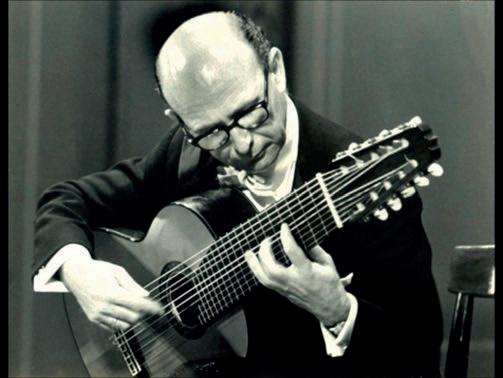

Fiedrich Nietszche Narciso Yepes 23

Otras veces la exaltación del binomio patria-geografía, como en el canto al Ebro de Gigantes y Cabezudos:

“Por fin te miro, Ebro famoso, Hoy es más ancho Y es más hermoso. ¡Cuánta belleza, cuánta alegría, cuánto he pensado si te vería¡”

Buena prueba de la fama que adquirió el Género chico es la siguiente historia. El maestro Federico Chueca (1846-1908) siempre pensó que su música brotaba de Madrid y era sólo para Madrid; en cierta ocasión manifestó: “La Gran Vía es sólo para los madrileños. Lejos del Manzanares no gustaría”. Tal afirmación quedó desmentida nada menos que por Friedrich Nietzsche.

Éste oyó la obra en Turín y mostró entusiasmo en una carta dirigida a su amigo el compositor Pierre Gast, el 16 de diciembre de 1888: “una importante ampliación del concepto opereta: opereta española. He oído dos veces la Gran Vía, una calle principal de Madrid. Algo que no es en absoluto de importación (…) Un terceto de tres solemnes gigantescos canallas (se refiere al número de “los ratas”) es lo más fuerte que he oído y visto, incluso con música, genial, imposible de clasificar”.

Y ahora voy a decir algo no de la canción en sí y de los temas que trata, sino del que canta, el cantante o cantor, y luego del músico y del poeta. ¡Cuántos autores de canciones famosas habrán vivido al borde de la miseria y cuánto dinero habrán hecho ganar a divos famosísimos!

Federico Chueca. En cierta ocasión leí en una Enciclopedia la historia de Eduardo di Capua y Vicenzo Ruso, autores de melodías tan famosas como “O sole mío” y “Mari mari”; el primero malvivía tocando el piano en algún cafetucho y el segundo murió joven, enfermo del pecho. Noventa y tantos años después de que se crearan esas canciones son de repertorio obligado. El cantante se ha llevado la mejor parte, desde Carusso a Pavarotti; sobresale el divo, el tenor de vos potente.

Recurro –lo he hecho más de una vez- a unas lúcidas palabras que Joaquín Rodrigo pronunció sobre las múltiples funciones que la canción y la música en general desempeñan en nuestras vidas: “Conocemos el poder de las virtudes de la música para enardecer el ánimo, mitigar el cansancio, o adormecer los sentidos, despertar el amor y exaltar el goce o aumentar la tristeza”.

Tal afirmación queda refrendada por un acontecimiento protagonizado –directa o indirectamente- por el compositor Joaquín Rodrigo y el guitarrista Narciso Yepes, personajes cuya relación fue descrita por Jose Mª Gironella de la siguiente manera: “Narciso Yepes, en Madrid, visitó a Ataúlfo Argenta. Luego visitó a Regino Sainz de la Maza. ‘¿Cuándo tocaré yo algo así…?’ Por último, a Joaquín Rodrigo. Los dos hombres –un hombre y un muchacho- se estrecharon la mano y poco después decidieron colaborar. O lo decidió en su nombre la historia de la música. En efecto, por entonces Joaquín Rodrigo había compuesto ya su Concierto de Aranjuez. Aquel mismo año (1947) Narciso Yepes interpretaría en calidad de solista la obra de Joaquín Rodrigo en el Teatro Español. Fue una especie de milagro, Narciso Yepes olvidó que estaba en un escenario y se sintió rodeado de música por todas partes. Los violines dialogaban con él de todas las cosas y su guitarra se convirtió en un duende que les descubría a los oyentes inéditas zonas de sí mismos”.

Ese acontecimiento, evocado por un escritor de nuestra ciudad, Ricardo Lorenzo, es el siguiente. Yepes realizó una gira al Japón en 1964. Entre concierto y concierto visitó el Hospital de la Bomba Atómica en Nagasaki, donde eran atendidas las víctimas de la explosión nuclear en 1945. Recorriendo las salas vio a un muchacho que tocaba una guitarra. Se acercó al chico, le pidió el instrumento, y sentándose en la cama se puso a tocar. Interpretó obras de Bach, Scarlatti, Albéniz, Tárrega… Y concluyó con el Concierto de Aranjuez. La ovación de todos los presentes –pacientes, médicos, enfermeros- conmovió a Yepes, tanto como las palabras que le dijeron: “Nunca olvidaremos este día ¡HA ALEGRADO USTED NUESTRO CORAZÓN, MAESTRO!”

Joaquin Rodrigo.