NOVIEMBRE 2025 | NÚMERO 47

XV años del CRIA

NOVIEMBRE 2025 | NÚMERO 47

XV años del CRIA

Por Alexa Álamo

En la antigüedad clásica, aprender era considerado uno de los placeres más intensos.

Aprender equivalía a nacer.

En ese sentido, se podría decir que no se nace sólo cuando se sale del vientre de la madre, sino también cuando se toma consciencia.

En el correr de estos cuatro años, Palabra ha ofrecido en sus páginas opiniones, reseñas, ensayos, reportajes, entrevistas en las plumas de Carlos Mongar, Rob Riemen, Gabriel Trujillo Muñoz, Leobardo Sarabia, Santiago M. Zarria, Sergio Gómez Montero (†), Eduardo Cruz Vázquez, Iliana Hernández, Alexa Álamo, Elizabeth Cazessús, Óscar Ángeles Reyes, Daniel Salina Basave, Carlos Velázquez, Fernando Mancillas, Enrique Botello, Miguel Lozano, Arnulfo Estrada, Jorge Ortega, Eric Rodríguez Ochoa, Ramón Acevedo Arce (“Rakar”), Carlos-Blas Galindo (†), Manuel Quintero, Arturo Corpus, Héctor García Mejía, Alfonso García Quiñones o Jorge Ruiz Dueñas, por citar sólo algunos y no hablar de las importantes colaboraciones de Alberto Manguel, Martín Caparrós, Lídia Jorge o Leila Guerriero.

Si Virginia Wolf escuchaba cantar a los pájaros en griego, quiere decir que oía el canto de las sirenas… porque en griego las sirenas son mujeres con cuerpo de pájaro. En este referente de Homero, las palabras aladas continúan su vuelo hasta nuestros días.

Nos elevamos al cielo para escuchar la voz de los dioses o bajamos al fondo del mar a escuchar el murmullo del agua y el eco incontable que sobrevive en los océanos, así cada inicio de mes abrimos la edición de El Vigía y nos encontramos con la Revista Cultural Palabra ¡Fortaleza y decisión de un equipo que crece en motivos para hacer del periodismo una afirmación!

Sigmund Freud creyó que los sueños eran pensamientos, por eso Mario Campaña nos insiste que los aforismos, los poemas, los relatos, los cuentos y las novelas también lo son; es decir, la materia de trabajo narrativo en su acepción de periodismo cultural. ¡Enhorabuena!

R.S.

Director General

Arturo López Juan

Director de Información

Enhoc Santoyo Cid

Director Editorial

Gerardo Sánchez García

Gerente Administrativo

Alfredo Tapia Burgoin

Coordinadora de Publicidad

Ma. Del Socorro Encarnación Osuna

Coordinadora de El Vigía Digital

Sandra Ibarra Anaya

Editor PALABRA

Rael Salvador

Diseño Editorial

Arturo Corpus

Fotografía

Enrique Botello

Colaboradores

XV años del CRIA. Héctor Herrera: Retrospectiva / Alexa Álamo

págs. 3 a 5 Manifiesto Liminalista / Iliana Hernández pág. 6

Arte público y su conversación con la sociedad: Una lectura femenina a propósito de la escultura monumental “Madre Baja California” / Susy Sánchez pág. 7

La California de Kino: un retrato favorecedor / Gabriel Trujillo Muñoz págs. 8 y 9 Monsiváis ante la fotografía en México / Eduardo Cruz Vázquez pág. 10 Cuando el árbol retoña. Rosarios Castellanos, en el Centenario de su nacimiento: 1925-2025 / Elizabeth Cazessús pág. 11

Una sociología crítica del heavy metal / Fernando Mancillas Treviño págs. 12 y 13 En busca del aforismo haikú / Leobardo Sarabia pág. 14 Bendito sea el arte de morir a tiempo, Charlie Kirk / Daniel Salinas Basave pág. 15

Albert Camus y el cupio dissolvi / Rael Salvador pág. 16

Palabra no responde a colaboraciones no solicitadas ni asume como propias las opiniones de sus columnistas y comentaristas. La opinión de la revista literaria se encuentra reflejada en su editorial.

Todas las imágenes y fotografías que aparecen en la presente edición son utilizadas con fines informativos. El equipo editorial se ha dado a la tarea de indagar los derechos de autor correspondientes o su procedencia, consciente de su obligada autoría. En caso de omitir algún crédito, ofrecemos una disculpa y agradeceremos la información brindada para incluirlo en una posterior edición. raelart@hotmail.com

Carlos Mongar, Sergio Gómez Montero (†), Gabriel Trujillo Muñoz, Facundo Cabral (†), Federico Campbell (†), Daniel Salinas Basave, Leobardo Sarabia, Santiago M. Zarria, Manuel Quintero, Enrique Botello, Héctor García M., Óscar Ángeles Reyes, Fernando Mancillas, Iliana Hernández, Ruth Gámez, Herandy Rojas, Carlos-Blas Galindo (†), Alberto Manguel, Martín Caparrós, Alfonso Lorenzana, Eduardo Cruz Vázquez, Eric Rodríguez Ochoa, Jorge Ruiz Dueñas, Carlos Velázquez, Dimitris Yeros, Edgar Lima, Rob Riemen, Alexa Álamo, Miguel Lozano, Víctor M. Gruel S., Arnulfo Estrada R., Susy Sánchez, Jorge Ortega, Alexa Álamo, Elizabeth Cazessús y Alfonso García Quiñones.

Corresponsales en el extranjero

Ferdinando Scianna (Italia); Cony Mollet-Sigüenza (Francia); Ramón Ángel Acevedo, “Rakar” (Chile); Patrick Liotta (Argentina); Héctor García Mejía (Los Ángeles).

Corresponsal en Tijuana

Enrique A. Velasco Santana

Av. López Mateos, No. 1875. Ensenada, B. C. México.

Teléfonos para publicidad: 120.55.57, extensión 1021.

La muestra celebra quince años de trabajo que narra una mutación sostenida en el tiempo, documenta cómo un artista elige no sólo generar obra, sino construir el ecosistema completo para que la producción artística exista, se expanda y dialogue

Por Alexa Álamo Artista multidisciplinaria de Ensenada, B.C. al_exa8@hotmail.com

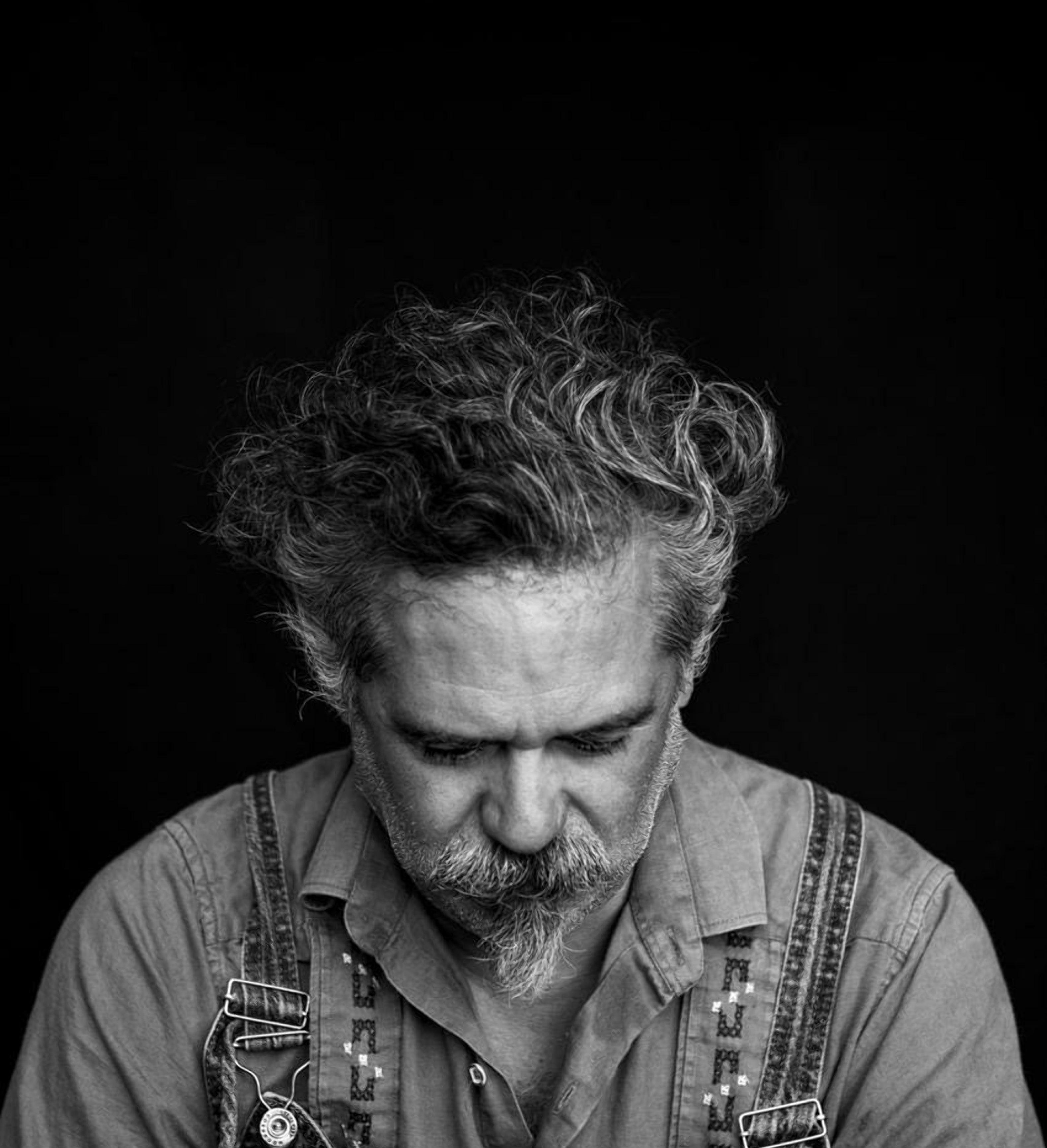

No hay artista que produzca sin pagar un precio. Héctor Herrera (1975) decidió no reproducir la lógica del circuito centralizado y, en lugar de insertarse en los corredores obvios del reconocimiento, vino a Ensenada a permanecer y volvió ese margen geográfico en un laboratorio creativo.

«Cuando el vínculo se rompe, lo que se pierde no es un “otro”, sino que se pierde el fragmento del “yo” que vivía en ese otro»

La muestra —expuesta en la Sala Internacional del Ceart Ensenada— celebra quince años de trabajo que narra una mutación sostenida en el tiempo, documenta cómo un artista elige no sólo generar obra, sino construir el ecosistema completo para que la producción artística exista, se expanda y dialogue.

Cada pieza funciona como evidencia de esa insisten-

cia del artista: la pintura, escultura, gestión, residencias, intercambio internacional y territorio como método, es un mismo cuerpo desplegado en distintas capas.

El cuerpo como archivo emocional

La obra de Héctor Herrera no parte del paisaje exterior sino de los estados internos. En sus series viaja del amor y su ruina, del exilio y su herida, del naufragio de identidad al desnudo.

En los desnudos no hay afán anatómico ni estética complaciente, el cuerpo aparece como documento afectivo. Las poses a veces detenidas en el umbral entre lo erótico y lo nostálgico, no buscan seducir, sino revelar la vibración que existe cuando alguien se deja

Todo es síntoma.

La serie Love and Lack of Love no aborda el amor como tema, más bien como choque ontológico, ese momento en que el “yo” deja de pertenecer a sí para convertirse en otro.

Son cuerpos después del acontecimiento: cuerpos exhaustos, rendidos, inclinados, expuestos al agua, al lodo, a la intemperie, como si el amor hubiera dejado de ser un vínculo entre dos y se hubiera vuelto condición material del cuerpo mismo.

El amor siempre es trágico, porque contiene su propia derrota. Aquello que unifica también prepara el quebranto. Cuando el vínculo se rompe, lo que se pierde no es un “otro”, sino que se pierde el fragmento del “yo” que vivía en ese otro.

El duelo amoroso se convierte en amputación, pues se odia lo que ya no sostiene y, sin embargo, deja huella.

Desde ahí, la obra de Herrera no narra historias sentimentales, las disecciona en la mecánica invisible del vínculo, ese pasaje donde la biología y la metafísica se tocan sutilmente.

Los dípticos y polípticos son cortes anatómicos de una experiencia. La pintura aparece como autopsia del vínculo y documento del derrumbe.

Cada panel registra una fase del mismo golpe, opera como si el artista abriera el cuerpo del recuerdo sobre una mesa fría y examinara, sin anestesia, aquello que ya no vive pero que aún pesa.

Técnica como supervivencia

La factura material en Herrera es deliberadamente lenta, casi litúrgica. Las superficies parecen sostenidas por capas de memoria comprimida, ensamblajes, texturas, luz bien administrada como fenómeno escénico.

El artista pinta como quien busca estabilizar un temblor. Hay decisión, técnica, sí, pero se nota que la técnica no es la meta sino más bien es la prótesis que permite decir lo que la lengua no alcanza.

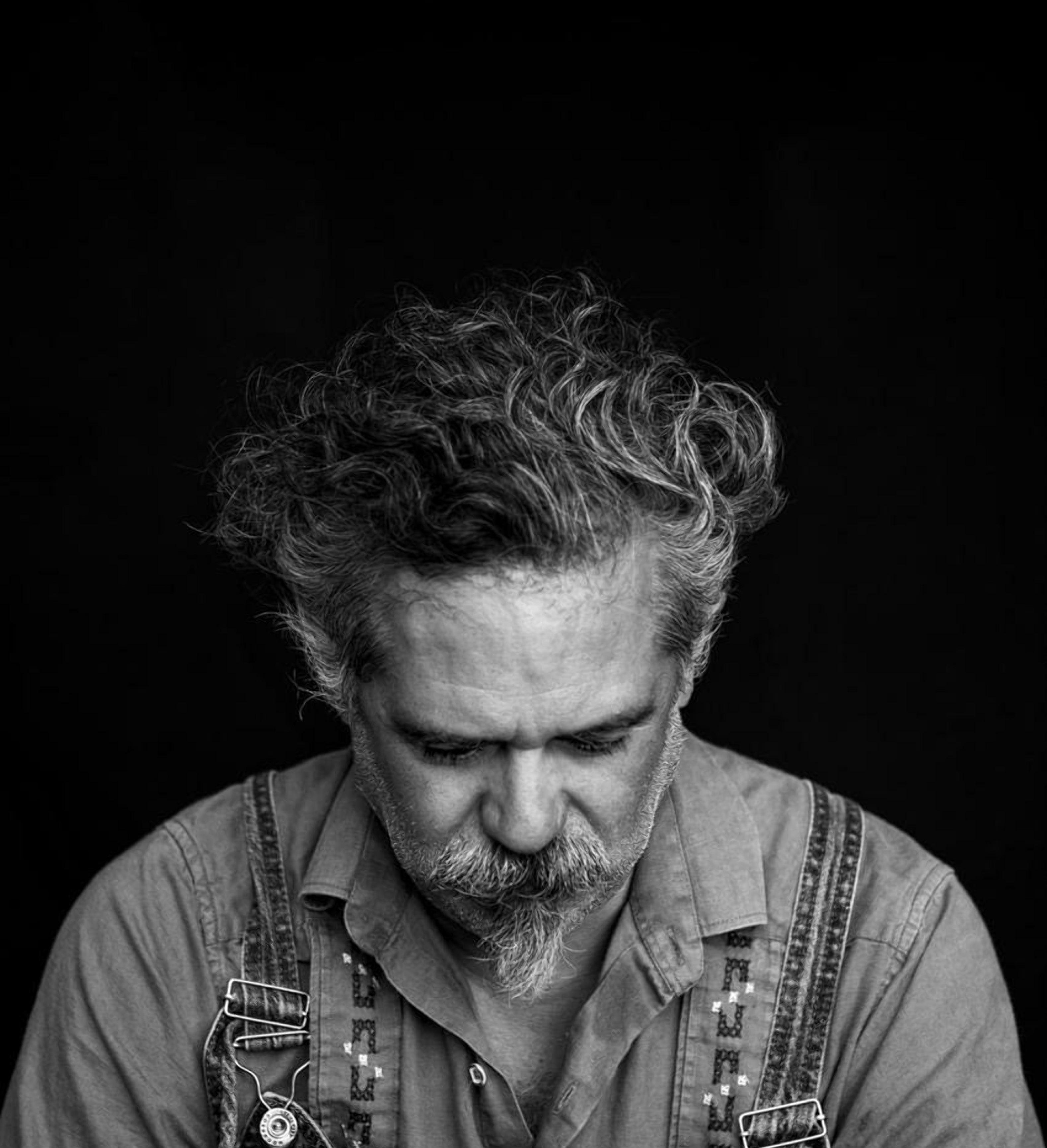

En sus esculturas Del mito a la ruina biológica la materia se comporta como documento de tiempo. Panales vacíos, cráneos incrustados, madera corroída, metales fatigados, funciona como reliquia de lo que alguna vez estuvo vivo.

El desgaste habla más que el bronce.

El mito, la radiografía de lo humano

La mitología opera en el autor como segunda capa de realidad no para escapar del presente, sino para intensificarlo, introduce seres fuera de la zoología real, desnuda lo que en lo humano ya dejó de ser humano, la erosión del equilibrio, la animalidad exiliada de su hábitat original.

El mito permite decir lo que la crónica no puede: que el deterioro ecológico no es un dato científico sino una tragedia metafísica.

En ese sentido, el fauno es una criatura que ya no pertenece a ningún mundo intacto.

En Apicultura, el artista, introduce una especie en peligro en el centro de la obra para recordarnos que no hay belleza sin supervivencia y obliga al espectador a asumir que la responsabilidad no es un concepto, sino más bien un gesto verificable en la Tierra.

El uso de colmenas reales no es metáfora, es un hecho, entonces el arte se contamina de vida para corregirla.

La frontera entre estética y ecología se vuelve poro-

sa, la pieza persiste en el mundo como una lenta reparación del exterminio humano.

El mar como biografía

La serie Salmazagua pertenece al género del desplazamiento. El mar aparece como segunda lengua, una entidad que se volvió residencia de peces, corrientes, kelp (alga), cardúmenes y pulpos, los espejos pintando el mar un territorio que primero fue exilio y luego raíz.

La serie no es marítima en sentido costumbrista, sino confesional, pues cada ola es registro de una renuncia y de una adopción. El agua opera como archivo del tránsito entre dos identidades, la que llegó y la que quedó después de convivir con la sal.

El desarraigo

La obra Refugio, producida en programa Art in Progress en el Museo de Bellas Artes de Castellón (España), está construida desde la idea “nadie sueña el exilio”, pero a veces no hay alternativa.

Ese texto que acompaña la instalación como si fuera su columna vertebral convierte la sala en documento de un fenómeno global, los cuerpos que huyen, territorios que expulsan, memoria que se desprende a la fuerza.

La obra habla sobre migración y la escenifica.

El CRIA, laboratorio creativo

La trayectoria de Héctor Herrera no se limita a la producción individual, el Centro de Residencias e Investigación Artística (CRIA) funciona como extensión de su obra. Allí el artista deja de ser individuo y se convierte en infraestructura.

El acto de invitar, alojar, traducir, abrir taller, recibir extranjeros en un borde del mapa, es la poética aplicada. Cada residencia es una alteración del tono interior de quien pasa por allí, y también de la ciudad, que aprende a convivir con extranjerías temporales.

Los nombres que han habitado ese espacio operan como constelación. Verlos en pared es leer un linaje y una prueba desde un margen que irradian hacia fuera sin pedir permiso:

Adriana Torres, Alex Kanevsky, ALMA, Ángel Delgado, Antonio Chaurand, Bache, Carlos Pez, Emmanuel Prost, Hollís Hichemer, Iván Trueta, Jaume Pallardó, Joel G. Mayoral, José Caño, Josiane, Krysia González, Krystel Rascón, Luis Leonardo Ortega, Paola Dávila, Paul Fuget, Ricardo Fernández, Roberto Vázquez, Sergio Valero y Susana Ragel.

rasgo insistente en la obra especialmente en las piezas de pintura sobre muro e instalación, es la iluminación como escritura.

La luz jerarquiza y sentencia. Hay cuadros que parecen sobrevivir a un incendio interior, otros vibran como si la imagen fuera un residuo térmico; los demás, se hunden parcialmente en penumbra como si temieran ser vistos antes de tiempo. La escena niega la neutralidad museo gráfica y la luz toma partido.

Contra el mercado a favor del temblor Esta exposición celebra la obstinación. Quince años sin obedecer a la demanda de lo complaciente. Ninguna pieza fue pintada para gustar. He ahí su coherencia.

La trayectoria de Héctor Herrera demuestra que el arte no necesita concesión para conseguir legitimidad, la obtiene cuando persiste en decir lo que cala hondo.

El arte aquí es respuesta nerviosa ante la experiencia. Por eso el espectador que entre a la sala encontrara violencia contenida, heridas que han aprendido lengua, la biografía traducida en superficie.

Ruinas sobre bronce, tentáculos en la penumbra, cráneos incrustados de exilio, de silencios, de lucha…

“No todo el que produce obra es artista. Existe un mundo que no crea, sino que administra su imagen y confunden visibilidad con mérito”

Lo que se ve, es un conjunto de pruebas de vida, rastros de lo que pasó por el cuerpo del artista y no pudo seguir existiendo sin forma.

La obra de Héctor Herrera certifica que el arte no se define por su precio ni por su fama, sino por su capacidad de alojar experiencias que serían insoportables si no tuvieran forma.

La creación nos salva.

Colaboración como disolución del “yo”

Las piezas colaborativas desmontan el mito de la autoría como gesto solitario. En ellas la pregunta no es quién hizo qué, sino qué ocurrió entre dos manos cuando dejaron de defender su frontera y el bendito “ego” de la autonomía artística.

Lo que queda en esas obras es un “tercer lenguaje” que ningún artista habría producido solo. La colaboración aparece como método de riesgo, ceder control para que algo exista.

Lo mismo sucede en Al desnudo, donde el cuerpo público entra al taller y la obra se vuelve ritual de exposición mutua. El modelo se entrega dejando los complejos y el miedo, el artista registra y ambos quedan vulnerables.

La escena lumínica como gramática emocional, un

Porque cuando el arte insiste en decir lo que la cultura prefiere callar, deja de ser objeto y se vuelve testimonio, como memoria de lo que nos excede.

La exposición que celebra quince años como retrospectiva de fracturas: amor, exilio, mar, mito, desnudos, residencias, colaboración, ruina, luz, memoria… Todas las rutas conducen al mismo punto, el arte como cifra de lo que nos sobrepasa.

El corazón es el residuo físico de lo que el amor hace. El hecho de que esté fundido en un material cristalizado lo convierte la pasión en fósil.

La escultura parece decir: “El sentimiento es efímero, pero deja huella”.

Quien produce con verdad no produce imágenes, produce los restos de aquello que lo desbordó: la poesía y la sensibilidad del verdadero artista.

Lo que aquí se exhibe son pruebas de que hubo dolor, existencia de amor, pérdida, desplazamiento; prevaleció una vida en estado peligroso, que el artista la volvió materia para que nada, aquí presente, se hunda en silencio.

No todo el que produce obra es artista. Existe un mundo que no crea, sino que administra su imagen y confunden visibilidad con mérito. Son los que, para el mercado, configuran estilo como quien fabrica un eslogan. “Artistas-prospecto” que cultivan aplausos, pero no lenguaje ni poética, sólo prostituyen la forma para comprar aceptación: confunden popularidad con trascendencia.

La pasión no se negocia con aplausos. La dedicación no se improvisa ni sale de la nada, se paga con años, soledad y renuncia.

Héctor Herrera no ocupó un lugar en el arte, lo abrió. Y esa diferencia —mínima en apariencia, colosal en destino— es lo que separa al que produce “imagen” del que produce legado.

Por Iliana Hernández

Es docente y traductora. Escribe artículos, ensayos, cuentos y poesía premoniciones@hotmail.com

1.- Es nuestro deber enarbolar la poesía, incluso cuando se escribe sobre historia o manuales de IKEA, memorándums y listas de mandado. En cada recado para el repartidor de paquetes, al reverso de postales, en mensajes de WhatsApp, en Messenger, en post-its, al final de los formatos moribundos de oficinas de gobierno escribiremos y habremos de contemplar cada palabra hasta pulirla como una piedra preciosa que será engarzada en un collar de elaborados párrafos.

2.-Extenderemos los brazos entre las fronteras de la prosa, la poesía, el ensayo, la crónica, el cuento, la dramaturgia; nuestra guía será la belleza del ritmo, la sorpresa de extrañas aleaciones: nos convertiremos en alquimistas que, antes que cumplir con la cuota de género o clasificación literaria, seremos científicos del lenguaje.

3.-Perseguiremos a toda costa, a toda ganancia, locura y pérdida, disfrutar de nuestro oficio como relojeros de frases, versos, sentencias, dichos, y de muchas onomatopeyas que denoten la exaltación religiosa o el orgasmo más prolongado.

4.-Buscaremos momentos para recostarnos en cualquier sitio público, sin importar que se nos juzgue como mendigos, borrachos, esquizofrénicos o flojos; es sabido que cualquiera de estas actividades encierra en sí una profunda filosofía de la poética de vivir.

5.-Nos sentiremos cómodos en cualquier frontera: en la de Tijuana, Tecate, Mexicali, en los límites de reír o llorar. Sabremos esperar por el siguiente vuelo en el límite de la paciencia, no nos dejaremos tentar por la franja entre la arena y el mar; somos anfibios. Celebraremos, en cualquier mañana con un vino tinto el entrecruzamiento-amalgama-amorío del verso y la prosa.

rezca cada vez que vayamos al mar y veamos embarcaciones donde, en cada cubierta nostálgica, siempre muere Maqroll, el gaviero.

“No distinguirás la vida cotidiana de la vida poética. Su luminosidad está latente en el brillo de los ojos de gato, en la hoja de sábila, en el dulce y lento caminar de tu madre, en el humo de los camiones de pasajeros, en las bancas solitarias de los parques…”

7.-No estaremos obsesionados por la clasificación de los géneros al momento de la escritura, la sabiduría nuestra, poca o mucha, está ahí depositada en cada espina de pescado que no se nos atravesó en la garganta. Dejaremos que el sentir, el conocimiento y la estructura que cada texto merece, haga presencia ante nosotros, como la majestad y el milagro que es la literatura oral y escrita.

7.5.-Y para ti, que te has acercado a leer esto muy de cerca:

sajeros, en las bancas solitarias de los parques, en las desoladas avenidas nocturnas de las ciudades debido al narco. La poesía, entiéndelo bien, se te insinúa en las piernas de boxeadores agotados, de mujeres empujando carritos de metal por tu calle, en la indiferencia de un perro callejero, en un abrigo de lana en el aparador de Zara, en los malls desérticos de San Diego, en los miles de homeless que piden comida o un dólar, la poesía, te digo, insiste en abrazarte, déjala cubrirte.

9.- Amarás a la poesía como a la prosa y les honrarás con la fe y convicción de que son tus dones, por lo mismo, deberás transformarlos y entregarlos a un lector que te leerá con la inocencia de un recién nacido, a veces con la maldad de un vigilante de presidio.

6.- Nos obligaremos a hablar en prosa poética, si no fuera así, que el fantasma de Álvaro Mutis se nos apa-

8.-No distinguirás la vida cotidiana de la vida poética. Su luminosidad está latente en el brillo de los ojos de gato, en la hoja de sábila, en el dulce y lento caminar de tu madre, en el humo de los camiones de pa-

10.-Te amarás por sobre todas las cosas. Tu bella palabra lo será aún en los días en los que el desaliento quiera arrebatarte tu poder de escribir. Tu hermosura de escriba se impondrá y vendrá la poesía a coronarte para que el día de tu muerte no se borre de tu rostro un gesto de inmensa y bendita satisfacción: has escrito.

“EPor Susy Sánchez

Tejedora Cultural con énfasis en Espacio Público, Comunidad, Bioculturalidad y Cultura desde el Territorio. jakiesan3@gmail.com

sta escultura no nos representa, nos violenta”, se distingue entre las pintas iconoclastas* realizadas por manifestantes, en marzo de 2023, a los pies de la escultura “Madre Baja California” que se expone en la Explanada de las Artes del CEART Ensenada. Sin embargo, no podemos referirnos “a los pies” de esta escultura ya que representa un cuerpo femenino cosificado, decapitado y cercenado (lo que, por cierto, es sinónimo de disminuir, reducir y eliminar). Las mujeres, personas trans y personas no binaries, entendemos ésta como una expresión misógina y esto explica nuestro sentir ante este “monumento”, sentir que expresamos en dichas pintas iconoclastas.

En la actualidad, esta escultura no puede quedar inconexa ante la reciente tragedia feminicida ocurrida en El Rosario, Baja California. Hoy en día esta escultura se convierte en un anti-monumento que nos recuerda, una y otra vez, el hecho de que vivimos en un Estado en el que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se encuentra activa por violencia feminicida desde junio de 2021 en Baja California.

No podemos seguir romantizando estas violencias como expresiones artísticas; mientras las infancias aprenden a andar en bicicleta en la Plaza de las Artes, en su mente esta imagen deja una impronta, normalizando un cuerpo femenino roto, incompleto, cercenado. Es así como funciona la violencia simbólica: esta imagen se cuela en el inconsciente colectivo, dando como resultado el que la sociedad acepte como normal la imagen de una mujer cosificada y violentada, haciendo así cada vez más difícil el reconocer y erradicar la denigración misógina sistemática hacia las niñas, jóvenes y mujeres. El hecho de que esta escultura se encuentre ex-

puesta en un espacio público y que se hayan destinado recursos públicos a su construcción, no sólo es indicio de violencia simbólica de la sociedad, sino también de la violencia estructural ejercida desde Estado hacia las niñas, jóvenes y mujeres que convivimos en este lugar, así como aquellas que lo visitan.

“No podemos seguir romantizando estas violencias como expresiones artísticas; mientras las infancias aprenden a andar en bicicleta en la Plaza de las Artes, en su mente esta imagen deja una impronta, normalizando un cuerpo femenino roto, incompleto, cercenado”

Considero que las razones expuestas son aquellas a las que hace referencia el Art.6-VI de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en tanto a que dicha escultura representa “una forma análoga de violencia que daña la dignidad de las mujeres”; con base en esto, hago un llamado a la Gobernadora y a las secretarias de Cultura y de Las Mujeres, para que activen los mecanismos pertinentes que permitan dictaminar si esta escultura —por su forma y no por su concepto artístico—, representa violencia simbólica y/o psicológica hacia las mujeres, niñas y jóvenes de Ensenada y en

su caso, a que realicen las diligencias necesarias para retirar del espacio público la escultura “Madre Baja California” que se exhibe actualmente en la Plaza de las Artes del CEART, Ensenada. Solicitud de carácter URGENTE debido a la Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres por violencia feminicida que está activa al día de hoy en Baja California, la cual “obliga a las autoridades a tomar medidas inmediatas y eficaces para prevenir más violencia, proteger los derechos de niñas, jóvenes y mujeres y erradicar la violencia de género”. Solicitud que es también de carácter urgente y que se anticipa la posibilidad de incluir dicho monumento en una declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado al conjunto cultural CEART Ensenada.

Parece retrógrada buscar remover una pieza artística en pleno siglo XXI, como si se tratara de coartar el derecho fundamental de la libertad de creación artística. Sin embargo, el arte público debe dialogar con el presente, por eso su carácter de efímero; debe dialogar con el momento histórico en el que se encuentra inserto y, en Baja California, los hechos demuestran que la narrativa tiene que cambiar, haciendo primar el derecho de las infancias, juventudes y mujeres a disfrutar de una vida libre de violencias. Sí, incluso la violencia simbólica que se exhibe romantizada por un concepto artístico que evoca grandeza originaria, habrá que confirmar también con las mujeres yumanas si efectivamente se ven reflejadas en esta representación.

Las mujeres de Baja California, desde las mujeres nativas hasta las contemporáneas, hemos sido chamanas, madres, alfareras, artesanas y mucho más; para ello necesitamos cabeza, manos y pies. Baja California no hace de sus mujeres barro y paja, las hace granito, cirio, ola y oasis; las hace Reinas Amazonas —como Ella—, grandiosa “Reina Calafia”.

Ensenada, Baja California, a 14 de octubre de 2025.

*La iconoclasia feminista busca desmantelar representaciones opresivas y crear nuevas narrativas visuales que reflejen la diversidad y la igualdad de género, en un esfuerzo por transformar la cultura visual y desafiar las estructuras de poder dominantes y violencias.

Por Gabriel Trujillo Muñoz Escritor y poeta, autor de Espantapájaros y Tijuana city, tres novelas cortas. angel.gabriel.trujillo.munoz@uabc.edu.mx

El Golfo de California ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, entre ellos los de Mar Bermejo y Mar de Cortés. Por sus aguas han pasado los primeros grupos humanos que pisaron el continente americano hace ya decenas de miles de años, los conquistadores españoles con sus bajeles y galeones que andaban en busca de ciudades de oro, los misioneros que trataron de establecer el reino de Cristo en estas tierras inhóspitas, los pioneros que levantaron pueblos costeros y lanzaron sus embarcaciones al horizonte sin pausa, los científicos que trataban de estudiar las riquezas naturales únicas en el mundo, los viajeros que pretendían encontrar el paraíso en sus playas y se toparon con una realidad asombrosa. Al final, todos vieron cumplidos en este mar sus deseos, colmados sus anhelos de hallar un paisaje sublime y una tierra como ninguna otra.

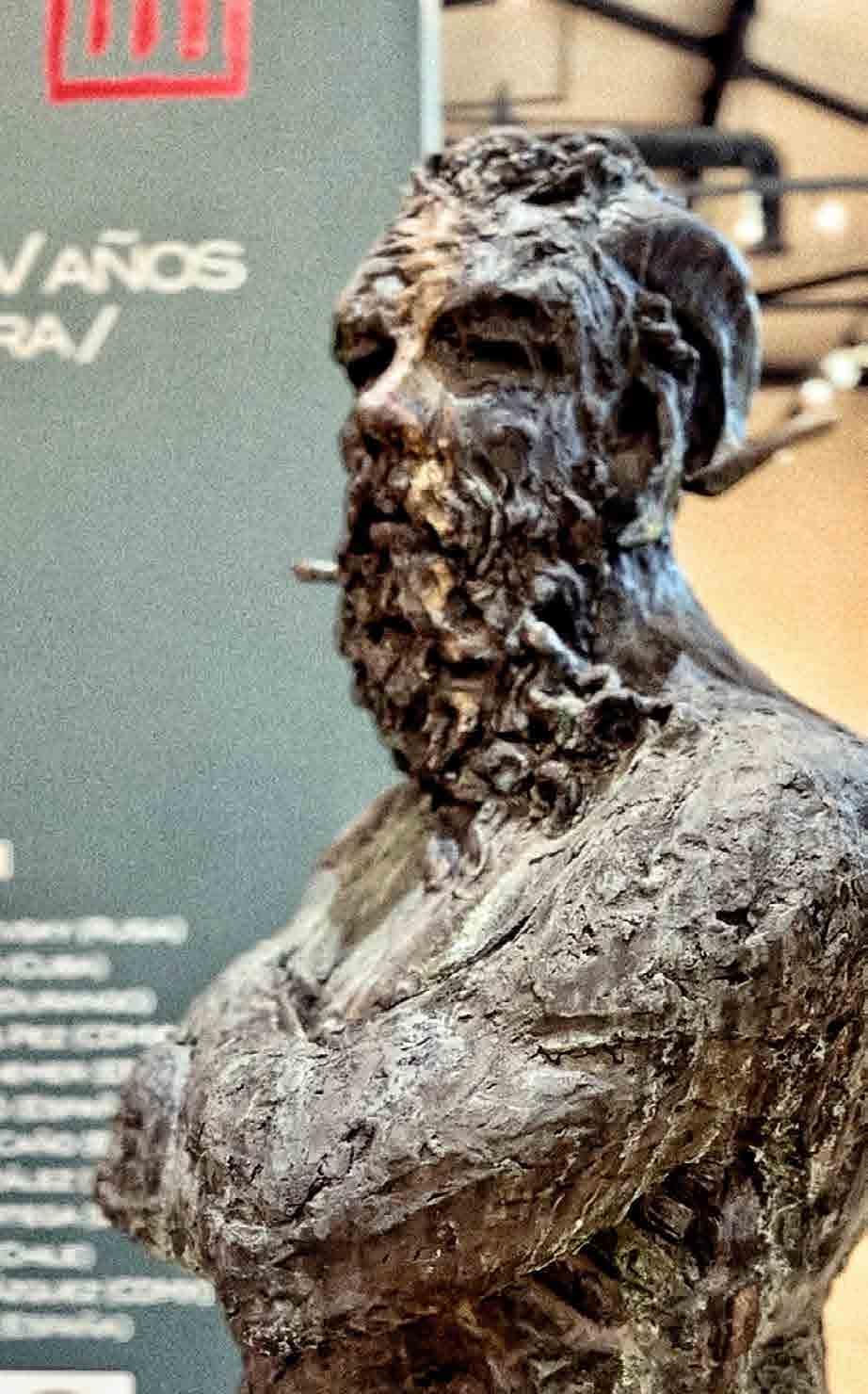

Uno de esos personajes que se obsesionó con el Mar de Cortés y, en especial, con el río que desembocaba en sus aguas, el río Colorado, fue el misionero jesuita, de origen italiano, Eusebio Francisco Kino (1645-1711), que entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII le echó ojo a la península de Baja California en la parte que colinda con el hoy estado de Sonora. La hizo el horizonte de sus búsquedas y exploraciones, su centro de atención. Y eso cuenta, en buena medida, el libro más reciente del historiador, explorador y fotógrafo Carlos Lazcano (Ensenada, 1955), que bajo el La California de Kino. Origen y destino 1683-1711 (Biblioteca de Baja California Fernando Consag, 2024) nos presenta las labores, hazañas y proyectos inconclusos de un jesuita que apostó por la conquista espiritual de nuestra península desde su parte norte, años antes que ésta se llevara a cabo desde el sur —Loreto— por otros hermanos de su misma orden religiosa.

Lazcano no es un recién llegado a la exposi-

ción de los aportes de los misioneros jesuitas a la historia de la conquista y exploración de esta región del mundo, pero en este libro aparece la saga humana de un hombre que se obsesionó por Baja California como un reto evangelizador que lo impelía a conocerlo más a fondo, a tocarlo con sus propias manos, como si hubiera un lazo inextricable entre Kino y esta zona desértica de la Nueva España. En cierto sentido, aquí estamos ante un Mar de Cortés lleno de historias y leyendas, de mitos propios y realidades acuciantes para valorar las huellas que dejó don Eusebio en nuestra historia, las marcas de su paso por una realidad inhóspita, agreste, inconcebiblemente prodigiosa: no en oro y plata sino en luz y viento.

Podemos considerar La California de Kino como un repaso a los esfuerzos jesuitas por llegar a estas tierras y ofrecerles la palabra de su dios. Tarea a la que se empecinaría don Eusebio hasta lograr pasar por tierra, a principios del siglo XVIII, con el apoyo tanto del ejército español como de ciertos grupos nativos del desierto de Sonora. Lo que Lazcano hace, en esta obra de semblanza histórica, es presentar cada una de las expediciones que tuvo a bien realizar o que, si no participó, al menos ayudó a mantener en la Antigua California, como fue el caso de la misión de San Bruno en 1683. Aunque hay algunas digresiones sobre temas de la historia del Mar de Cortés (las conchas azules, por ejemplo), la figura central a lo largo de este libro siempre es Kino, sus afanes e ideales, sus encuentros con las tribus indígenas, sus peticiones de apoyo a su orden, sus tratos con las autoridades virreinales para conseguir lo que se necesitaba para llevar a cabo su empresa misional.

El problema principal de La California de Kino es que no es una biografía de un misionero en su labor cotidiana, donde el autor intente explicar por qué su biografiado hizo lo que hizo, sino que estamos ante una hagiografía, donde el protagonista aparece como un dechado de perfecciones, como un santo inmaculado, como un apóstol impoluto. Es una crónica de hechos que deja fuera las explicaciones pertinentes sobre el papel de las órdenes religiosas en la conquista

cruenta de las zonas desérticas de Sonora y de Baja California, en esa maquinaria colonizadora que impuso una cultura a otras culturas sin pedirles permiso, sin respetarlas, sin darles su lugar. Más que atenerse a fechas y datos, aquí faltó señalar el papel jugado por don Eusebio para la represión de los nativos de esta región del mundo.

En gran parte de la literatura misional del noroeste de México los misioneros son pintados favorablemente frente a los soldados españoles. Ambos buscan la conquista de las tribus del desierto, pero los primeros son los conquistadores bondadosos y los otros son los conquistadores crueles. Hoy sabemos mejor que ambos, misioneros y soldados, fueron conquistadores implacables para quienes los indios nómadas del desierto no pasaban de ser unos redomados ladrones, unos bárbaros malévolos, unos demonios que se oponían al avance glorioso del cristianismo y la civilización occidental. Ya el escritor norteño José Vicente Anaya habla (Cultura norte, junio-julio 1993) de que Eusebio Kino no fue un misionero que buscaba el bienestar y la protección de los indios, “pues el mismo misionero, de su puño y letra, deja un claro testimonio de opiniones y actos que demuestran su odio por algunas etnias... así como su colaboración en algunas matanzas”. Para Anaya, Kino fue un promotor de crímenes encubiertos por la piedad cristiana:

Para establecerse en sus misiones, Kino se apoyó en la relativa aceptación que le brindó la etnia pima, enemiga ancestral de la etnia diné (apache). Kino favoreció mucho a los pimas, tomándolos como a sus principales aliados, habiendo éstos aceptado en gran medida la evangelización, y contribuyendo como colaboracionistas de los europeos cuando trataron de extender sus dominios o de apaciguar las rebeliones de las etnias vecinas. Sin embargo, aun contra los pimas llegó a actuar Kino. Muchas otras veces Kino celebraría, con expresiones alegres o con misas, las matanzas de apaches o sus macabras cabelleras sangrantes en manos de los pimas. ¿Se le llama a eso amor por los indios? Es claro que los crímenes en los que contribuyó (aprobó o celebró) Kino, pasaron por su mente expiados de antemano, justificados como hechos de “guerra santa”, y él los consideró “...el remedio necesario de nuestros travajos, que consister en lexítimo castigo de los verdaderos enemigos”. Pero a los ojos de la historia no son más que asesinatos alevosos que no tienen justificación ante la humanidad.

fue un estratega militar que no se tentó el corazón con tal de exterminar idólatras que le estorbaban el paso, que puso a pelear tribus enemigas para obtener el control de sus tierras. Hasta ahora, su vida se ha contado como un camino de santificación y el libro de Lazcano no se desvía del discurso oficial.

La California de Kino es un recuento de un viajero dedicado a descubrir las grandes planicies desérticas del noroeste mexicano, cuando la Nueva España proclamaba conquistas que eran más fantasías imperiales que otra cosa”

Lo que este misionero representa, lo mismo que el

misionero franciscano Junípero Serra en la Alta California, es la imposición de occidente en el noroeste del reino de la Nueva España, sin más objeto que la explotación de los pueblos nativos para la expansión del imperio español, con la imposición de su sistema de castas, con el uso represivo de sus aparatos de poder. Es ahí donde Kino funciona como un engranaje esencial para tales matanzas, para desbrozar el terreno. Y esas facetas más oscuras están ausentes en el libro de Lazcano. Lo que aquí sí sobresale es la precisión de los datos, el profundo conocimiento de las fuentes bibliográficas, la capacidad de síntesis, la prosa amena que lleva al lector de la mano de acontecimiento en acontecimiento. Si alguien busca una historia descriptiva de don Eusebio en sus intentos por evangelizar la parte norte de Sonora y la península de Baja California, este libro es una aportación notable. Si se busca un retrato crítico de una figura señera de la etapa misional del septentrión novohispano, habrá que esperar otras biografías menos celebratorias, más reveladoras de las sombras que dejó su labor evangelizadora. Kino fue una figura carismática, que unió proyectos del imperio español con los planes jesuitas en el Nuevo Mundo. Pero para llevar a cabo sus misiones

En todos sentidos, La California de Kino es un recuento de un viajero dedicado a descubrir las grandes planicies desérticas del noroeste mexicano, cuando la Nueva España proclamaba conquistas que eran más fantasías imperiales que otra cosa. Una vida misional dedicada a plantar la cruz del cristianismo en tierra de indios belicosos, orgullosos de su autonomía, defensores acérrimos de su cultura y tradiciones. Para unos, el imponer una creencia a rajatabla entre los pueblos indios del noroeste mexicano fue una tarea encomiable. Para otros, no pasó de ser un genocidio perpetrado en nombre de la fe. En el caso de este libro, se propone la primera opción para contar la relación entre Kino y el desierto donde trabajó hasta el final de sus días, entre Kino y los pueblos originales que intentó domeñar a marchas forzadas, entre Kino y su destino manifiesto. Por eso vale la pena leerlo: para saber cómo la historia de nuestra península sigue siendo un campo de batalla donde la vieja ideología del hispanismo recalcitrante sigue mostrando sus querellas ancestrales, donde se continúa entonando himnos de alabanza a sus sospechosos habituales, llamando santos quienes simplemente fueron verdugos de los pueblos nativos. En pleno siglo XXI, la historia misional nos ofrece un santoral cristiano y no lo que realmente fue: un relato de terror. Quizás porque nuestros cronistas prefieren contar una versión edulcorada del periodo misional. Por ahora sólo contamos con este nuevo retrato biográfico, donde se favorece al Kino evangelizador y explorador de su entorno en el Noroeste mexicano. Lazcano nos queda a deber el otro Kino, el maquiavélico, el exterminador. Ya será para otra ocasión, supongo.

Mientras tanto este libro sirve como umbral a una historia que sigue queriendo consagrarse a cantar los fastos de exploradores, conquistadores y propagadores de la fe a la manera occidental: como ejemplos de progreso, civilización y cultura, dejando bajo la alfombra de nuestro pasado los abusos, quebrantos y desgracias sufridos bajo tal yugo por los pueblos nativos, frente a semejante esclavitud que aún nos negamos a ver, a estudiar, a criticar. Quizás porque duele, en el mejor de los casos, tocar un tema tan sensible. Pero también puede ser un motivo peor: porque no nos avergüenza, en pleno siglo XXI, seguir creyendo en tal labor evangelizadora como una campaña victoriosa de nosotros, los que ostentamos el título de bajacalifornianos. De nosotros, “la gente de razón”.

ESTAR NEPANTLA

Por Eduardo Cruz Vázquez Periodista, gestor cultural, ex diplomático cultural, formador de emprendedores culturales y ante todo arqueólogo del sector cultural angol97@yahoo.com.mx

Creced y multiplicaos dijo el celular a los añorantes cazadores de imágenes. Tomad cuanta fotografía les venga en gana sin pena alguna. Llenen la tierra de videos en insaciable embriaguez, se proclama segundo a segundo; no se apuren, la adicción no es para tratamientos como en los drogadictos. Celebremos la obesidad por los instantes de la realidad que salen de la pantalla desde la comodidad de una ola del mar. Premonitoriamente, en 1980, Carlos Monsiváis escribió: “La democratización de la efigie”. Como anillo al dedo del reinado del pulgar.

La claridosa expresión del autor fallecido en 2010 forma parte del ensayo “Notas sobre la historia de la fotografía en México” que abre la colección de textos reunidos en el volumen Maravillas que son, sombras que fueron. La fotografía en México, que apareció en 2012. Una coedición de Editorial Era, el Museo del Estanquillo y Conaculta que adquirí por 175 pesos a un librero de segundas en el tianguis que se instaló en la explanada del Ceart de Ensenada en los días patrios. Un ejemplar que, a pesar de los manchones de tinta negra, pude ver horas después que había sido robado de una biblioteca pública del puerto.

Cuando Monsi dice “¿Para qué tomarse una foto? Para pregonar quién se es, cuánto se tiene, cómo se vive, cómo se espera la adulación ajena. Hay que mostrar el lujo de la ropa, la magnificencia de los brazos, la serenidad del alma, el dandismo impecable, el señorío de la niñez. Al gusto por saber cómo nos ven los demás corresponde la diversificación del mercado”, se refiere al fe nómeno instalado en el siglo XIX, no en estos años.

Al discurrir sobre un ensayo de Susan Son tag, anota: “Las sociedades industriales tor nan a sus ciudadanos en adictos de la ima gen, la forma más irresistible de polución mental”. Reitero, son segmentos de un ensayo de 1980, con motivo de una Bienal de Fotografía en el Pa lacio de Bellas Artes.

“Maravillas que son, sombras que fueron. La fotografía en México (…) lo adquirí por 175 pesos a un librero de segundas en el tianguis que se instaló en la explanada del Ceart de Ensenada en los días patrios”

El viaje de Monsiváis por la fotografía va de su naci miento en nuestro territorio, hasta el prólogo a Luis Jorge Gallegos a Autorretrato del fotoperiodismo mexicano. 23 testimonios, aparecido en una edición del Fondo de Cultura Econó mica en 2011. Incluye un dossier con fotos en blanco y negro de 22 autores.

Tras superar los sentimientos encontrados al verme leyendo un libro que, de ser patrimonio de la nación, se acomodó en mis manos, descubrí en las 26 notas que dan consistencia al tomo, un compendio que me puso al día. Años de mirar mucho de lo que observó Monsiváis en su constante labor de estudioso, fanático y coleccionista de fotografías, se proyectó en mis entendederas con un filtro que el escritor ya no pudo constatar: el colosal impacto de las tecnologías en el desarrollo de la fotografía.

Es decir, circulan los grandes persona jes y los movimientos artísticos que fe cundaron entre tres siglos. Su revisión de la obra de los Casasola, de los hermanos Mayo, de Lola Álvarez Bravo, Armando Herrera, Héctor García, Mariana Yam polsky (cuya pieza Danza de los paragüeros aparece en la portada), Daisy Ascher y Lourdes Gro bet, entre muchos otros, es un tsunami que rompe la estructura con que creemos comprender lo que vemos del México de hoy gracias a millones de fotógrafos empoderados por la tecnología y la “democratización” de la imagen

LPor Elizabeth Cazessús

Poeta y artista de performance. Autora de Mujer que vuela y Desierto en fuga. Su obra ha sido traducida al inglés y al polaco. enediana77@yahoo.com.mx

eer una vez más a Rosarios Castellanos, es retomar una franca confrontación con el lenguaje y la filosofía desde su forma estructural. Este libro compilado por Marisa Trejo Sirvent, reúne ensayos de diversas escritoras e investigadoras de la obra de Rosario Castellanos. Un homenaje por su centenario, donde se valora su legado como fenómeno literario sin precedente. Rosario Castellanos no enseño a definir el ser mujer, la feminidad, los roles sociales, la ideología de género, y ubicó a la mujer escritora, a la pensante en la historia. Desde Mujer que sabe latín… pudimos ver a esa Rosario Castellanos, critica y definida en descubrir las diferencias que nos hacían ser mujeres escritoras en confrontación con el otro. El otro que respondía igualmente a un rol social ajustado a su ser masculino, patriarcal, igualmente dividido y fragmentado en su sensibilidad pero que sin embargo alrededor de él, todo giraba “porque lo demás pertenecía al reino de la conjetura, la fábula, la leyenda, el mito”.

Andrea Reyes afirma: “La autora nos documentó su realidad, la vida en Chiapas y después en la capital de México, un análisis de la sociedad a su alrededor, su inspiración literaria y su valor propio tanto como sujeto literario como personal”. Esto reafirma a una Rosario Castellanos congruente, honesta y de fino humorismo, debido a que Rosario se jactaba de ella misma y sus contradicciones.

La gran feminista que retrata Martha Lamas a partir de su tesis “Sobre cultura femenina” propuesta en la UNAM, un ensayo de género, realizado antes de leer el El segundo sexo (Simone de Beauvoir, 1949), una reflexión crítica sobre el status de la mujer en la sociedad, que especifica el pensamiento machista y androcéntrico de la cultura mexicana.

como una escritora Iberoamericana desde México para el mundo.

Marisa Trejo Sirvent, nacida en Tuxtla Gutiérrez, como buena lectora de la obra de Rosario Castellanos, la reconoce a través de las palabras de Andrea Reyes, quien expuso de su tesis “la contradicción de equidad de género en la Constitución y las costumbres mexicanas retrogradas…” Marisa afirma cómo pasó a ser la escritora mexicana del siglo XX, con una visión que no solamente rompió esquemas y desafió estereotipos y prejuicios, sino como una intelectual y un “destino de la humanidad”.

intenta llevarnos a tener conciencia de nuestras vivencias, nuestras recónditas e inconfesables preocupaciones y frustraciones, revalora procesos dolorosos, que vivimos nosotras por herencia occidental, cultural social y familiar”. (…) “La presencia de Rosario Castellanos cuyas ideas y brillante participación, en la vida, social, política, científica y literaria es un vivo testimonio para la humanidad”.

“Dolores Castro, que la conoció como amiga y hermana de las letras, ahonda y nos revela a la gran Rosario Castellanos, como una escritora Iberoamericana desde México para el mundo”

Dolores Castro nos hace ver la literatura de Rosario como esa vocación irrevocable, una respuesta fatal a un destino, tal como Rainer Maria Rilke, aconsejara en Carta a un joven poeta. Dolores Castro, que la conoció como amiga y hermana de las letras, ahonda y nos revela a la gran Rosario Castellanos,

Herminia M. Alimañy, escritora de Puerto Rico, nos detalla su encuentro con la obra de Rosario Castellanos, y refiere sus orígenes familiares, la crianza y rela- ción de la autora con sus padres, según una entrevista que le realizara Beatriz Espejo a Rosario Castellanos: “Cuando los conocí se encontraban tanto física como espiritualmente en plena decadencia. Me crie en el ambiente de una familia venida a menos, solitaria, aislada, una familia que había perdido el interés por vivir”. Presentó a su padre como un hombre “incapaz de soportar el sufrimiento ajeno, débil ante la adversidad”. De su primer libro publicado, Apuntes para una declaración de fe, expresa su inconformidad ante la critica que Rosario asumiría ante deshumanización del mundo: “El mundo era la forma perpetua del asombro / renovada en el ir y venir de la ola, / consubstancial al giro de la espuma / y el silencio, una simple condición de las cosas”.

Yvone Cansigno Gutiérrez rescata el binomio palabra y silencio, y nos dice: “Como pregunta afirmativa: En poesía no eres tú, ¿se imponía el deslinde entre poesía y filosofía?”. Impresionante la diferenciación que nos recuerda Cansigno: “Si la filosofía tiene su principio de identidad, la poesía también lo tiene: es la metáfora”. (…) “De manera especial Rosario Castellanos escribe para nosotras las mujeres, nos rescata,

Adriana Sáenz Valadez, se introduce en la ontología de ser mujer y refiriendo “que las mujeres no hemos sido pensadas sino catalogadas” en el sentido que “la mujer no ha sido entendida ni como fenómeno de la naturaleza, ni como componente de la sociedad, ni como criatura humana, sino como un mito” (…) “Desde esta comprensión se le niega la posibilidad ontológica de sí y con ello de trascendencia”.

Óscar Bonifaz Nuño —única pluma masculina incluida en esta antología—, quien fue amigo entrañable de Rosario Castellanos, sintetiza una biodata sensible y profunda de la niña Rosario, mimada por sus padres, la escuela primaria donde asistió, la muerte de su hermano Benjamín, cómo vive el reparto de tierras por Lázaro Cárdenas en Comitán Chiapas, su padre como maestro de matemáticas en la secundaria y su maestro Fernando Fuentes, quien la introduce a la filosofía y que retomaría Rosario en la Ciudad de México en la UNAM, hasta que pierde a sus padres casi simultáneamente a los 23 años de edad. En la facultad se reúne con el Grupo de los ocho: Dolores Castro, Alejandro Avilés, Octavio Novaro, Roberto Cabral de Hoyo, Javier Peñaloza y Honorato Ignacio Magaloni. Y de ahí en adelante “todo fue escribir, escribir mucho”.

El gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, le otorga el nombramiento como embajadora de México en Israel, y Golda Meier, primera ministra de Israel, comenta en una ocasión: “Una de las mentalidades más lúcidas que he conocido”.

Eso y más ha sido Rosario Castellanos, nuestra Rosario, la escritora que no ha dejado de asombrarnos, pues “su escritura es parte de esa arca de la memoria” en este centenario.

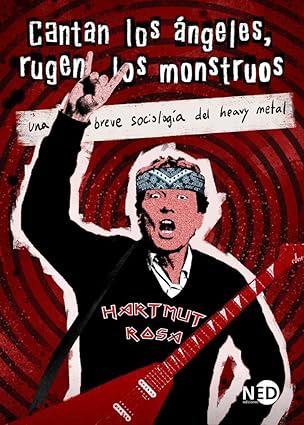

Por Fernando Mancillas Treviño Profesor-Investigador de la Universidad de Sonora fernamancillas@yahoo.com

Mi tesis es que todos los valores en los que se cifra la humanidad, sus deseos más elevados, son valores de decadencia.

Friedrich Nietzsche

Con la integración dialéctica de la teoría y una extraordinaria experiencia, el sociólogo alemán Hartmut Rosa (Lörrach, Alemania,1965) —miembro de la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt—, pretende analizar la convergencia entre la tremenda energía que se libera en la música, específicamente en el heavy metal, con la interpretación del conocimiento que proporciona. De tal forma, que al tratar de “fusionar la teoría de la resonancia y la experiencia musical pueda aplicarse también a contextos de experiencia musicales completamente diferentes, e incluso más allá, contribuyendo a la comprensión de nuestras experiencias sensoriales, estéticas y corporales”.

A partir de la experiencia en su juventud con el género musical del rock heavy metal —no como un entendimiento intelectual del mundo, sino como una conexión con una realidad exuberante fuertemente emocional, con una realidad social que no es entendible, en primera instancia, pero que podemos sentir—, el autor destaca una potente influencia que abarca lo más elevado y lo más profundo de los seres humanos al conectar lo más íntimo de sus sensaciones y sentimientos con lo más externo del mundo.

o a una teoría, anclada a una percepción fija de un orden, sino en un reflejo dinámico y fugaz.

“A partir de la experiencia en su juventud con el género heavy metal, el autor destaca una potente influencia que abarca lo más elevado y lo más profundo de los seres humanos al conectar lo más íntimo de sus sensaciones y sentimientos con lo más externo del mundo”

El heavy metal se considera una transgresión existencial que rebasa las fronteras cotidianas de la realidad, tanto hacia lo más alto como hacia lo más bajo de la existencia, abriendo una experiencia distinta de la realidad, no en torno a una visión del mundo,

Acudiendo a la contribución de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, de Theodor W. Adorno, con su concepción del “pensamiento no identificador”, el autor refiere “a una forma de pensar que no se limita a conceptos establecidos y fijos, sino que los sitúa en relaciones cambiantes y busca así abrirlos a la experiencia real”. Se trata de un sentir y un pensar fuerte y físicamente anclado en constelaciones que generan relaciones conceptuales y emocionales cambiantes entre los objetos de la experiencia. Porque ya no está claro qué es bueno y qué es mal, qué es en absoluto y qué no lo es; más bien consiste en que al mismo tiempo es inequívoco que algo es. Para el oyente se vuelve claro en lo que podemos llamar, con Adorno, realidad social reificada, solidificada, fija, donde es posible encontrar un acceso existencial al mundo y a su propio yo. Se hacen tangi-

bles, precisamente porque el espacio tonal, emocional y textual-asociativo abierto elude una definición clara del contenido.” Como el mismo Adorno afirma: “Hay que obligar [a las] condiciones petrificadas a bailar cantándoles su propia melodía”.

Según Rosa, las canciones, los álbumes y los conciertos de heavy metal adquieren su poder ya que, con sus ritmos y armonías irrumpen en las esferas de existencia con su agresividad, encendiendo su movimiento, ampliando de forma emocional, visual e intelectual su panorama mental, impactando esferas que la sociedad de la Modernidad Tardía ya no incide de manera teórica y cognitiva. El heavy metal posibilita significar algo y, a la vez, no significarlo. Como señala Adorno: “El concepto del ámbito inteligible sería el de algo que no es y que, sin embargo, no solamente no es”.

El autor observa “el metal como una forma de vida, por así decirlo, y la interacción entre los diversos elementos que desempeñan un papel en esto: los discos, sus portadas, los conciertos y giras, la música de las revistas y, más tarde, en particular, la importancia bio-

gráfica que tiene el hard rock para sus oyentes. Para muchas personas, esta música no crea simplemente identidad, sino que organiza, centra y “ancla” las biografías, en el sentido de que la historia de la banda se convierte en un compañero de vida y, por tanto, en una especie de testigo de la vida.” Enfatiza el poder del heavy metal dado que “ofrece a los oyentes una especie de seguridad ontológica en tiempos biográfica y políticamente muy inseguros, que además permite abrir ventanas de trascendencia” […] El metal abre a través de “experiencias cumbre” musicales de gran intensidad, la posibilidad de reconexión existencial con la vida; puede ser algo así como un cordón umbilical con el mundo”.

Las dimensiones de trascendencia que la música de rock proporciona adquiere un carácter “religioso” sin ser por ello de carácter dogmático, definiéndose lo religioso: “en el sentido de una teoría de la resonancia como experiencia de una reconexión ‘resonante’, viva y transpirable con la vida, con el mundo en su conjunto; como la experiencia de una conexión existencial y autoeficaz que toca y captura nuestro ser más íntimo sin poner en circulación de forma necesaria un concepto de deidad. La resonancia se refiere, pues, a la experiencia de que algo ahí fuera entra en contacto con nuestro interior, algo que nos toca y nos atrapa, y ante lo cual podemos reaccionar y responder, mientras nos transformamos con ello. Precisamente porque la música, con su volumen, sus ritmos y su paisaje sonoro, tiene un efecto físico inmediato del que es casi imposible escapar, produ-

“Una de las principales tesis del autor refiere a las posibilidades utópicas de la música alternativa que ofrece asideros existenciales donde no los hay”

ce inevitablemente un efecto ‘conmovedor’. En una sociedad en la que cada vez hay menos contacto, el metal nos toca directa y físicamente”. Por otro lado, se señalan cuatro elementos básicos de la música como resonancia de inmersión al entrar en relación con el mundo. Primero, el momento de la conexión, cuando la música nos afecta por dentro. Mueve algo al interior de nosotros: parece “penetrar muy profundamente en nosotros, en lo que somos. Estamos en la música y la música está igualmente dentro de nosotros; está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento”. En segundo lugar, la resonancia no implica una recepción pasiva, sino una respuesta activa: “Salimos al encuentro de la música, hacemos algo con ella, la escuchamos activamente, nos involucramos con ella y nos experimentamos a nosotros mismos como agentes y eres vivos”. El cambio en nosotros es el tercer componente de la resonancia: “Cuando los oyentes dicen repetidamente que la música nos hace algo, tal vez solo sea una verdad a medias, porque nosotros también hacemos algo con ella. Y en esta interacción sutil y dinámica cambiamos, algo sucede en nosotros”. Finalmente, el cuarto elemento es la indisponibilidad esencial de la música como relación de resonancia, al no poder producirse o forzarse de forma mecánica o instrumental.

Una de las principales tesis del autor refiere a las posibilidades utópicas de la música alternativa que ofrece asideros existenciales donde no los hay. Sin temor, “sale del caos del mundo, de la alienación, de la confusión

de lo irredento y ensaya otras nuevas comprensiones del mundo, otras formas desconocidas de ser-en-elmundo. La música permite, y nos permite, experimentar diferentes relaciones con el mundo, incluidas las transiciones y conexiones entre ellas, sin sentirnos amenazados. Alegría y éxtasis, así como desesperación y unidad abismales, odio y amor, incluso redención y condenación, paz y lucha, violencia y ternura, encuentran su forma de expresión.” Ante las condiciones de alienación y cosificación de la vida social en la Modernidad Tardía, “la música lanza su canto, su sonido, contra la corrupción del mundo. Visto así, es una protesta, pero también es una promesa, es una esperanza. Es el destello de la posibilidad de otra forma de ser”.

Hartmut Rosa (Lörrach, Alemania,1965) es profesor e investigador titular en la Universidad de Friedrich-Schiller, de Jena y director del Max Weber Center for Advance Cultural and Social Studies de la Universidad de Erfurt, Alemania. Es autor de: Resonancia. Una sociología de la relación con el mundo, Buenos Aires, Katz, 2022 y Tardomodernidad en crisis: Por un horizonte social alternativo, con Andreas Reckwitz, Barcelona, Ned Ediciones, 2023, entre otras obras.

Hartmut Rosa, Cantan los ángeles, rugen los monstruos. Una breve sociología del Heavy Metal, NED ediciones, 2025, 203 páginas.

HPor Leobardo Sarabia

Escritor, editor y promotor cultural. Autor de libros de crónica y ensayo. Su libro más reciente es Aforismos de la epidemia (Tijuana Metro, 2022) Editor en Imprekor y director del Festival Tijuana Interzona sarabialeobardo@gmail.com

ace tiempo que trabajo en el proyecto de un libro de aforismos. Me atrajo el género por su laconismo, velocidad, por el veneno semántico que trae como si estuviera en la punta de una flecha. La tradición mexicana es significativa pero no muy amplia: Julio Torri, Carlos Díaz Dufoo, Carlos Monsiváis, entre otros. Y de los extranjeros, la sombra enorme de Karl

*

Me gasté la vida en la persecución de la extrañeza.

*

Krauss, Kafka, Lichtenberg, Baudelaire y tantos más. A veces los aforismos no se escriben de manera deliberada, sino que se extraen de textos amplios, como una muestra de intensidad literaria o como una agudeza aplicable a cualquier contexto. Sentencias, máximas. Fogonazos verbales, líneas lacónicas o insinuantes. Textos breves, con un registro seco, directo, minimalista, y una deriva impredecible. La alusión al aforismo haikú, viene de un antiguo artículo publicado por José María Pérez Gay, en La cultura en México, en la época de Carlos Monsiváis. No recuerdo con entera precisión ese artículo, pero de ahí parte esta idea y proyecto. Era un muestrario de aforismos del vienés Karl Kraus y me quedé con la certeza, que el escritor

“Fogonazos verbales, líneas lacónicas o insinuantes. Textos breves, con un registro seco, directo, minimalista”

austriaco en su producción febril de aforismos, lo guiaba una estética de equiparar sus textos con la música verbal, la consistencia del haikú. El recuerdo detonador es impreciso y lo prefiero así (vago, inexacto pero poderoso), aunque he curioseado a veces en las páginas de ese suplemento, para ver si lo encuentro. El texto de Pérez Gay, queda como detonante, en las aguas movedizas de la memoria adolescente. Ahí va el proyecto de escritura. Los temas que incluyo en la serie “En busca del aforismo haikú”, son: Frontera, Migraciones, Contra la ciudad, Epidemia. Lectura. Informe contra mí mismo, Sueños cortos, Imagen latente y Canciones antiguas. Aquí va una pequeña selección.

Sin esperanza, cada año, espero la magia oscura de la resurrección.

*

Al confesar mis pecados me libero de un solo golpe: pago al contado.

*

Al no recordar el sueño, se convierte en un secreto eterno.

*

La ciudad inabarcable y secreta, alumbrada por la intensidad eléctrica de la violencia.

*

Intoxicación y asombro ante la ciudad que despliega sus magias cotidianas.

*

Todos tenemos un doble en algún lugar de la ciudad, que nos observa desde su espejo.

*

La vida en condominios cumple el sueño totalitario de vigilancia, encierro y control panóptico.

*

Me gusta la fantasía milenarista, que afirma que, en las puertas de los mercados orientales, nos acecha la multilingua.

*

Acabé con una idea muy simple del futuro: lluvia ácida, distopía, desarraigo y juguetes rabiosos.

*

La violencia florece gracias a la pinza sincrónica de crimen e impunidad.

*

De la muerte autoinflingida, es mejor volver a lo clásico: la manzana infectada con veloz veneno.

*

De mi tiempo en campamentos, ferias y casinos, aprendí el arte de perderlo todo.

*

De las identidades que voy perdiendo, solo extraño, el pecado sin culpa de mi extranjería.

*

Para verla mejor de cerca, solía usar el tacto. *

Viví en un intangible reino de fábula con una actuada tristeza metafísica.

En el mundo de las

Me refugié en la música, el amor, la lealtad y otras fantasías lisérgicas.

Le ofrecí la libertad y se negó: otro Minotauro enamorado de su laberinto.

Confundí mucho tiempo el erotismo con el instinto.

Desembarqué en el continente del lenguaje, ávido de palabras nuevas.

La sed, el viento caliente, la numerosa arena, una pausa iluminada, me enseñaron el significado del desierto.

Vuelvo a la memoria, una feria iluminada, una tienda inabarcable con mercadería

En la canción mexicana, la cantina es un templo, donde se oficia el misterio alcohólico de la autodestrucción.

Me interné en un reino de santos laicos, donde la religión, era el miedo a la muerte.

El monólogo interior suele ser soliloquio, lista de agravios, un activo muestrario de rencores.

Pasan los años y sigue obsesiva, la guerra secreta contra mí mismo.

Los días de guardar eran jornadas de máscaras, espectros y procesiones.

Para no arraigar en la tragedia, mi elección de siempre, ser forastero.

De la extinción de etnias originarias, la parte espantable es la muerte de los idiomas.

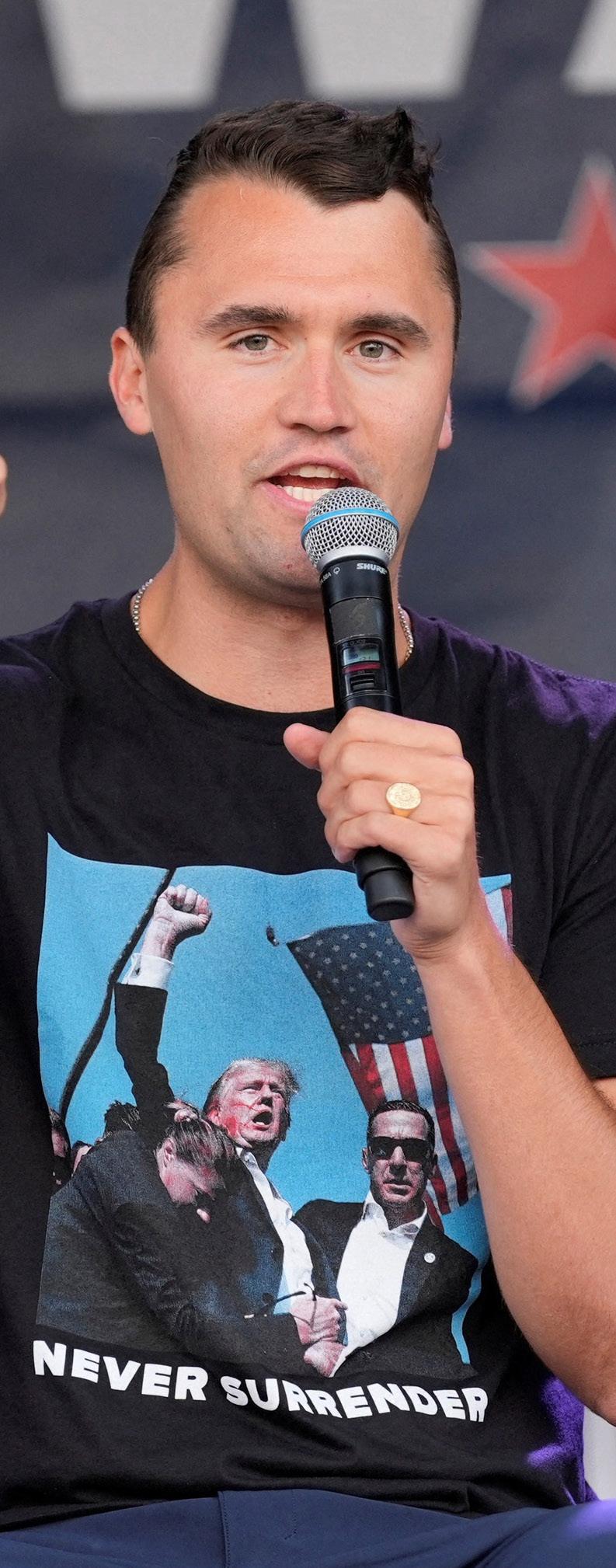

NPor Daniel Salinas Basave

Ensayista y periodista. Reside en Tijuana desde 1999. Autor de Juglares del bordo, El lobo en su hora y Bajo la luz de una estrella muerta danibasave@hotmail.com

ada fortalece y empodera tanto a un movimiento como tener un mártir. La sangre derramada redime y legitima cualquier causa, por aberrante que ésta sea. Bendito sea el arte de morir a tiempo, porque consuma milagros. Piénsalo bien Charlie: después de todo no te fue tan mal. Para efectos de tu posteridad y tu canonización, la muerte temprana es lo mejor que pudo pasarte. Ya eres el Turning Point encarnado, la coyuntura decisiva, el bautizo sangriento que necesitaba tu bandera. Los cuerpos de los mártires no se corroen ni se llenan de gusanos; se mantienen frescos e impolutos en su ataúd de cristal y si alguien ama y venera los martirios es el cristianismo. Es la esencia y el fundamento de tu religión. Imagínate: llevan 2 mil años chantajeando al mundo con el sacrificio de un predicador y a partir de este día lucrarán de lo lindo con tu muerte y le exprimirán todo el jugo político posible. Los ultraconservadores estadounidenses crecerán enormidades con tu sangre derramada.

Casi te puedo jurar que estás garantizando desde ahora el triunfo republicano en 2028. Además, nada vende tan bien como un mártir joven. Estás que ni mandado hacer como estandarte de nuevos radicalismos. La historia de lo que pudo haber sido siempre es idílica. Te aseguro que desde hoy hay millones de personas pensando que estabas destinado a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, el nuevo y providencial pastor de esa nación blanca y cristiana que jura estar recuperando una grandeza que nunca tuvo. Imagínate: Charlie Kirk for President 2034 ¿A poco no te hubiera encantado? Y lo mejor es que tu muerte te transforma en el gran líder redentor que hubiera sido y no fue. El mejor reinado es el que jamás se llega a ejercer. Los mejores reyes son los que nunca llegaron a portar la corona. Te sucedió como a esos escritores que se suicidan jóvenes e inmortali-

zan el portento de obra que jamás llegaron a escribir y que acaso no hubieran sido capaces de escribir nunca. La muerte a tiempo opera prodigios. ¿Cuántos niños y jóvenes se estarán uniendo a tu mojigata caterva a partir de tu muerte? ¿Cuántos de los que eran tibios e indecisos se transformarán ahora en guerreros defensores de tu prédica racista? ¿Cuántas blancas damitas evangélicas habrán soñado con desposarte? Serán miles Charlie, o acaso millones.

Y claro, lo mejor que te podría suceder para acabar de beatificarte es que tu asesino resulte ser alguien de piel un tanto oscura, una persona que no tenga al inglés como lengua materna y lo hable con una odiosa pronunciación extranjera, un ser de sexualidad ambivalente y libertina. Eso sí que sería un hit. El nuevo héroe W.A.S.P. asesinado por un bad hombre, un odioso inmigrante ilegal enemigo de los valores americanos, un degenerado sexual o un apóstata sin temor de tu dios. Esos son los criminales que necesita tu credo para legitimarse. Imagínate si aparte se esperaban un día y te mataban en 11 de septiembre. Ahora sí, directo y sin escalas al Olimpo de los magas.

“Nada vende tan bien como un mártir joven. Casi te puedo jurar, Kirk, que estás garantizando desde ahora el triunfo republicano en 2028.

Claro, estarás de acuerdo conmigo en que no puedes quejarte por la presencia del rifle de alto poder en el campus de Utah, porque si algo defendiste con más amor que a tu dios fue a las armas. Los cristianos como tú aman a las ametralladoras más que a sus biblias. Y bueno, siempre defendiste la idea de asumir sin lamentar el costo de las víctimas colaterales como sucede con los niños palestinos. Y sin embargo Charlie, aunque detesto a tu religión y a tu dios y te envuelves en banderas con las que yo me limpio el culo, defenderé por siempre el derecho que tienes a expresar tus ideas. Además, luego de escucharte, sólo me queda concluir que en verdad creías lo que predicabas. Vaya, no eras un fantoche. Eras de neta y eso siempre lo valoraré. Yo siempre respetaré a los buenos oradores y a los hábiles esgrimistas intelectuales y tú lo eras. Sabías debatir y tenías huevos. No, no merecías morir, pero el que se lleva se aguanta. Lo lamento sobre todo por tus morritos. El amor de un hijo a un padre no conoce de credos políticos. 15

Es escaso, desde la existencia misma, lo que se llega a comprender del auténtico “porqué” del comportamiento ajeno a favor de morir. No son suficientes las palabras románticas y no podemos recurrir al narcótico de la fe: si “un acto como éste se prepara en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra”, sería una manera teatral de absolvernos en el dolor

EPor Rael Salvador Escritor y editor raelart@hotmail.com

n la entrada de El mito de Sísifo (1942), Albert Camus lo ha escrito con rigor displicente —que suaviza sólo su estilo característico—: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía”.

El tema es complejo. Aumenta de grado o se difumina conforme el mundo oscurece o se vuelve más absurdo. La autodestrucción no es buen puerto de partida, al menos que se tenga la justificación suficiente —obnubilada, quizá, en un coraje sin otra opción—, la cual siempre será un entendimiento complicado en su andamiaje patológico y su raíz social.

Es escaso, desde la existencia misma, lo que se llega a comprender del auténtico porqué del comportamiento ajeno a favor de morir. No son suficientes las palabras románticas y no podemos recurrir al narcótico de la fe: si “un acto como éste se prepara en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra”, sería una manera teatral de absolvernos en el dolor.

ama la vida; lo único que le pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrece. Al destruir su cuerpo no renuncia a su voluntad de vivir, sino a la vida”.

¿Qué renuncia seria a la vida sería esa? Ramón Andrés en su Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente (2015) nos enlista motivaciones aparentes de cómo se llega a apagar la relación con la existencia: “Dolor moral o físico, acabar con el aislamiento, dar por concluido un camino dominado por la precariedad y lo adverso, no soportar el abandono, la injusticia, la vergüenza, el acoso, sucumbir al miedo atenazador de una guerra o de una pandemia, la confirmación de un diagnóstico temido, la incapacidad de asumir una pérdida familiar, haber sido violado, no tolerar la indiferencia ajena, el honor ofendido, sentirse excluido del mundo, verse cercado por el tedio, morir por venganza, decidir sin saber en el fondo la razón por la cual se desea desaparecer, el inmotivado adiós, son situaciones, entre otras cosas, que conducen a la conjetura de la existencia”.

“Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla” tiene mucho más que ver con lo que se puede comprender de ella —antes del eclipse de la razón o la belleza, por ejemplo— y poco menos con el mismo “juzgar” que observa Camus como problema del pensamiento.

«Para algunos, paradójicamente —como lo advierte Camus—, “lo que se llama una razón para vivir es, al mismo tiempo, una razón para morir”»

Para algunos, paradójicamente —como lo advierte Camus—, “lo que se llama una razón para vivir es, al mismo tiempo, una razón para morir”.

Páginas más adelante, el autor de El mito de Sísifo nos recrea la apoteosis patética que circunda al suicidio: «Los diarios hablan con frecuencia de “penas íntimas” o de “enfermedad incurable”. Son explicaciones validas. Pero habría que saber si ese mismo día un amigo del desesperado no le habló con un tono indiferente…»

Arthur Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación escribió al respecto lo siguiente: “Lejos de negar la voluntad de vivir, la afirma enérgicamente (…). El suicida

Se está vivo un segundo antes de morir — cualquiera que sea la circunstancia de muerte, no sólo el suicidio—, lo que no posibilita la seguridad de una reflexión un segundo después de la inexistencia, lo cual el cupio dissolvi (cuerpo disuelto) anula toda acto filosófico.

Ajustando la visión puntual del saber y el conocimiento, empujaría —por decirlo de algún modo— a “oxigenar” la sentencia parafraseando al mismo Camus: “No hay más que un problema existencial verdaderamente serio: la ignorancia*. Juzgar si en la vida vale o no vale la pena aprender es responder a la pregunta fundamental de la misma vida”.

Sólo hay un problema: la ignorancia. Sólo hay una solución: aprender.

Aprender a morir, aprendiendo a vivir.

Esto nos lleva a reflexionar hasta qué punto las for-

mas de expresión psiquiátrica o psicológica, filosófica o literaria sobre el suicidio o la muerte llegan a desafiar el estado de cosas en las que nos encontramos: “Tal vez la persona que escribe —como bien señala la escritora Isabella Hammad— no necesite entender del todo lo que su texto producirá en el mundo».

Se es demasiado joven para ignorar, nunca lo demasiado mayor para aprender.

*No me refiero a la ignorancia en su común uso peyorativo, sino a la ignorancia que, sabiendo, “ignora”; aquella que no atiende el conocimiento de manera intencionada.