ATLAS CONTEMPORAIN

QUÉBEC • CANADA • MONDE

Marie Pier Garneau • Madelaine Rouleau

Toponymes physiques

A l p e s

L e s Ap pa l a c h e s Atl as s a h a r i e n

S ahar a

D é s e rt de N ub i e

B assi n amazonie n

L a p o ni e

D e l ta d e l’Indu s

Logan 5 959

Challenger Deep -11 034

Ha w a ï

Île Maurice

Cap Horn

Chaîne de montagnes

Désert

Plateau, bassin, delta et vallée

Sommet

Fosse

Archipel

Cap Île

F o sse des Ma r ia n ne s Fosse et dorsale

Hydronymes

O CÉ A N

I N DI E N

M er d ’ Oma n M er No i r e M er de B al i

G o l f e du Bengale

Baie d’Hudson

G o l f e d A l a s k a

Banquise de Ross

Détroit d’Hudson

Canal de Panama

Gange

Lac Champ ain

Symboles des localités

NEW YORK

ALEXANDRIE

Marrakech

Monza

Avignon

Sorel-Tracy

VIENNE

Océan

Mer

Baie et golfe

Banquise

Détroit et canal

Fleuve, rivière et lac

5 000 000 hab. et plus

1 000 000 à 5 000 000 hab

500 000 à 1 000 000 hab

100 000 à 500 000 hab

50 000 à 100 000 hab

Moins de 50 000 hab

Capitale d’État indépendant*

* Dans certains cas, les capitales des provinces ou des régions sont soulignées. Dans les autres cas, seules les capitales d’État indépendant sont soulignées. Dans tous les cas, le symbole de localité des capitales d’État indépendant est en rouge

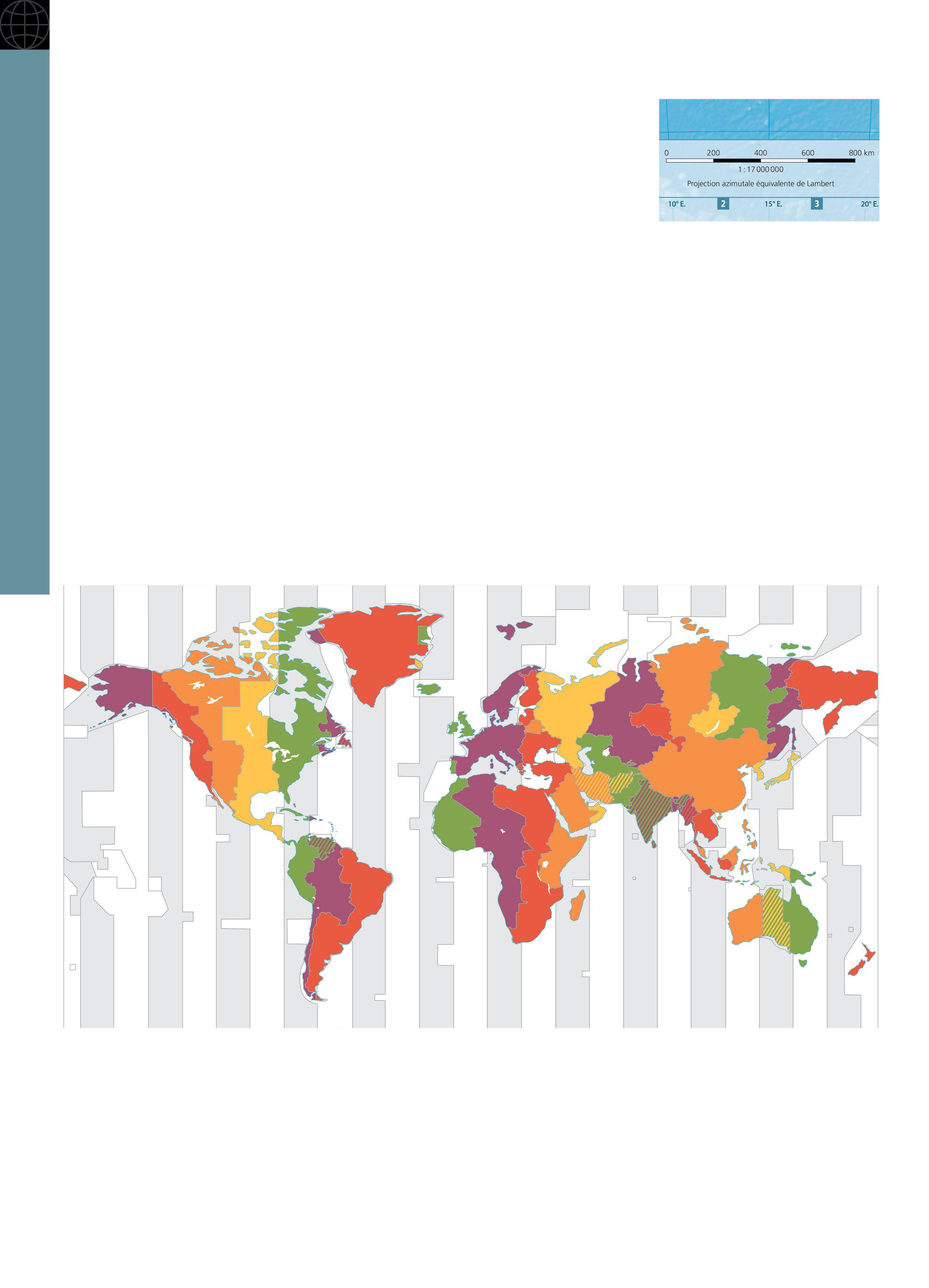

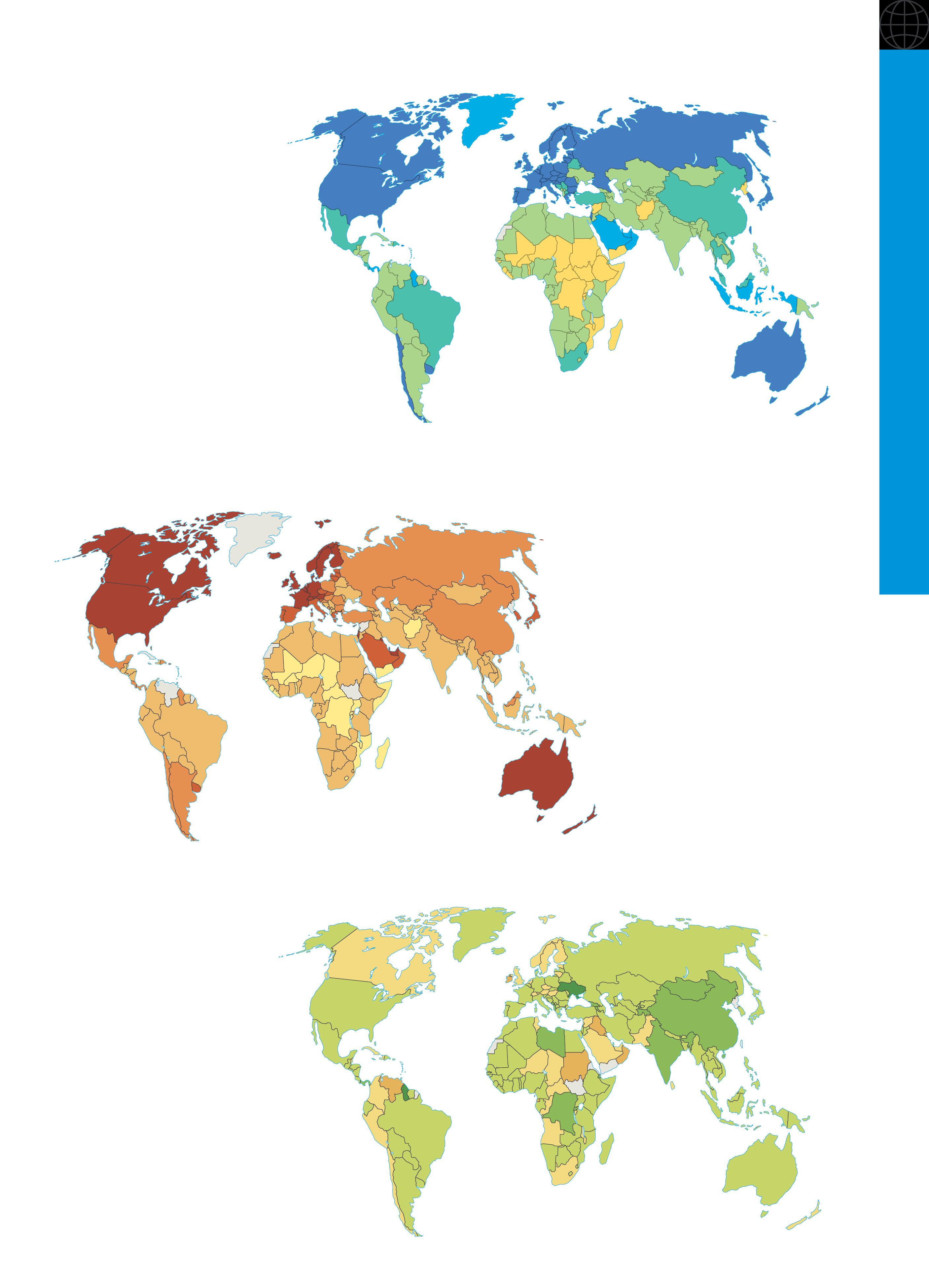

Classe (intervalle de valeurs)

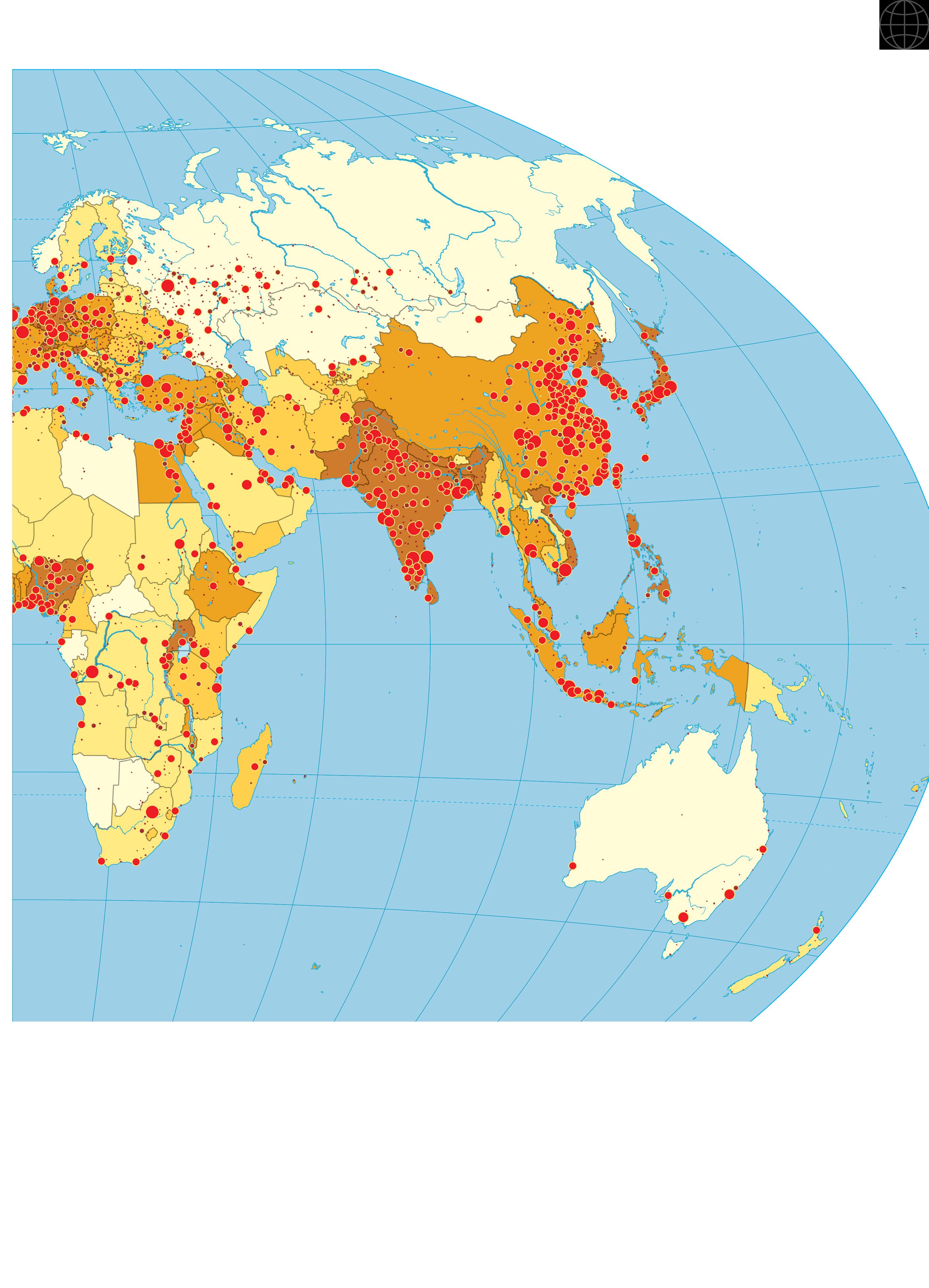

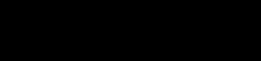

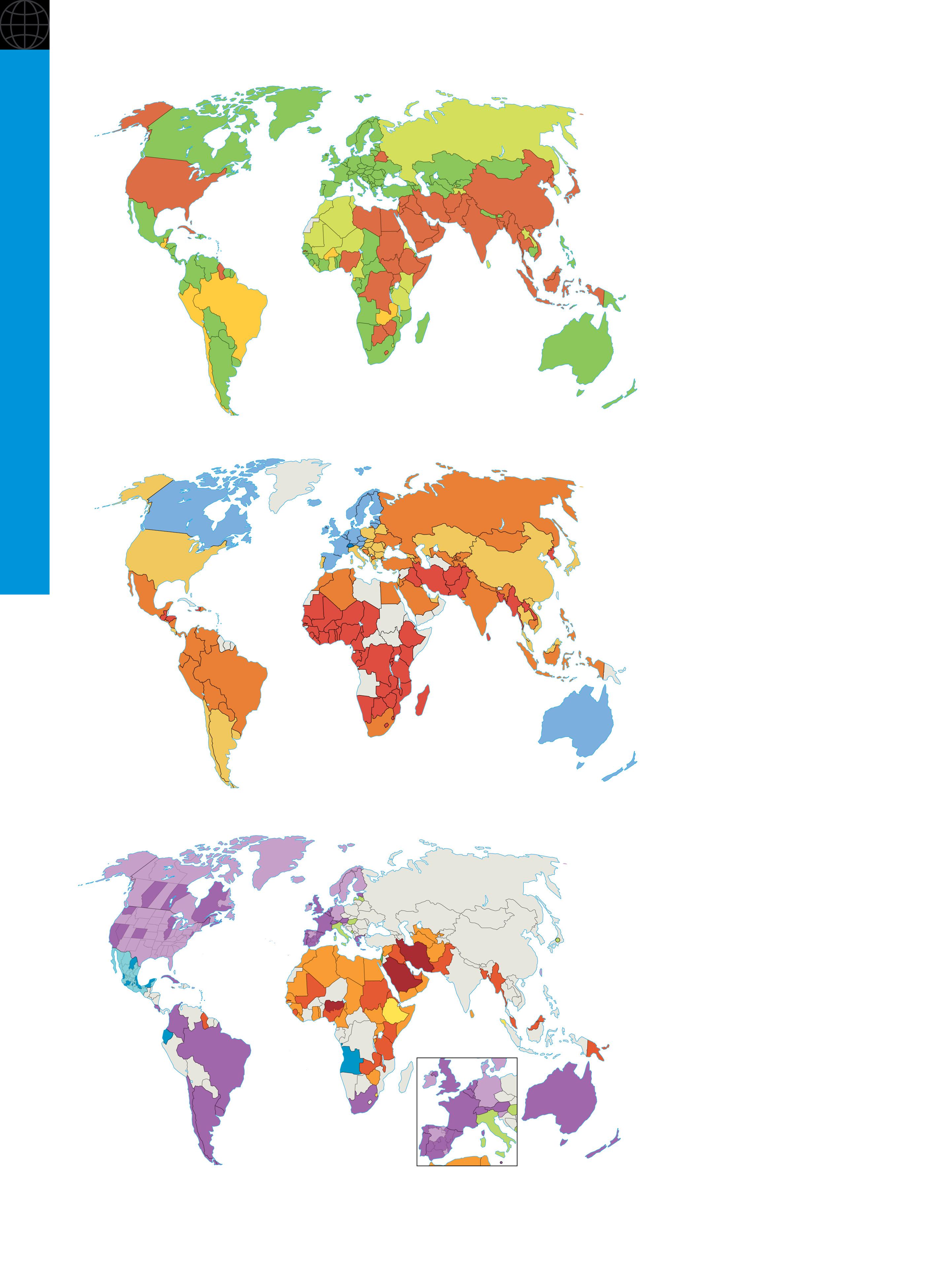

Personnes ayant accès à l’eau potable (%), 2024

Moins de 50

50 à 70

70 à 80

80 à 90

90 et plus

Données non disponibles

Source Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde

Toponymes politiques

La limite inférieure d’une classe est toujours incluse, et la limite supérieure, exclue.

Centrales de production d’énergie

Centrale hydroélectrique (barrage)

I E

C ANAD A

MEXIQU E

F R ANC E

KO S OV O A S

Corse (Fr.)

QUÉBE C

B O UR GOG N E

MO N TÉRÉGI E

Ressources exploitées

Aluminium

Cuivre

Diamant

Fer et acier

Nickel

Or et argent Al Cu Fe Ni Au Ag

Continent

État indépendant

Territoire dépendant

Province, État ou département

Région administrative

Silice et sable

Terre rare

Zinc et plomb

Argile

Charbon Sel Zn Pb

*Dans les cartes combinant deux éléments (ex : Mines et ressources), l’utilisation des bornes rectangulaires représentant les éléments aurait rendu la lecture difficile. Pour cette raison, elles sont représentées par des boulets de couleur

Principales industries

Haute technologie

Industrie aéronautique

Industrie alimentaire

Industrie automobile

Altitudes et milieux naturels

Industrie chimique

Industrie électronique

Industrie navale

Industrie textile

Centrale hydroélectrique (marémotrice et par les vagues)

Centrale solaire

Éoliennes

Centrale thermique (charbon, gaz naturel, mazout)

Centrale nucléaire

Gisements, raffinage et transport

Gisement de gaz naturel

Gisement de pétrole

Raffinerie de pétrole

Gazoduc

Oléoduc

Limites

Frontière internationale

Frontière nationale

Frontière régionale

Frontière internationale contestée

Frontière nationale contestée

Communications

Route principale

Chemin de fer

Abréviations et sigles

AA Avant l’Actuel

AA Avant l’Actuel

BRICA Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

BRICS+ Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Indonésie, Iran

FAO Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l’agriculture

GINI1 Coefficient de Gini

FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

GINI* Coefficient de Gini

IDH2 Indice de développement humain

MDMA 3,4-méthylène-dioxy-methamphétamine (ecstasy)

IDHI** Indice de développement humain ajusté aux inégalités

km2 Kilomètre carré

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

kt Kilotonne

OMC Organisation mondiale du commerce (OMC)

kV Kilovolt

OMS Organisation mondiale de la Santé (ONU)

m3 Mètre cube

PIB Produit intérieur brut

MW Mégawatt

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

RNB Revenu national brut

OMC Organisation mondiale du commerce

OMS Organisation mondiale de la santé

ONU Organisation des Nations unies

OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord

1 Le coefficient de GINI est une mesure statistique développée par l'Italien Corado Gini utilisée pour mesurer l'inégalité des revenus dans un pays. Ce coefficient varie de 0 à 100, où 0 représente l'égalité parfaite et 100, l'inégalité parfaite

PIB Produit intérieur brut

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

2 L'IDH est une mesure composite du développement humain contenant des indicateurs distincts représentant trois éléments du développement humain : la longévité (espérance de vie à la naissance), les connaissances (alphabétisation des adultes et moyenne d'années d'études) et le revenu (en parités de pouvoir d'achat exprimé en dollars par habitant).

PPA Parité de pouvoir d’achat

RNB Revenu national brut

SIGI*** Indice Institutions sociales et égalité des genres

UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

$ US Dollar américain

* Le coefficient de GINI est une mesure statistique développée par l’Italien Corado Gini, utilisée pour mesurer l’inégalité des revenus dans un pays. Ce coefficient varie de 0 à 100, où 0 représente l’égalité parfaite et 100, l’inégalité parfaite.

** L’IDHI est une mesure composite qui permet d’évaluer le niveau de développement humain des pays du monde, tout en tenant compte des inégalités relatives à l’espérance de vie à la naissance, au niveau d’éducation et au niveau de vie (revenu et pouvoir d’achat).

*** Le SIGI (Social Institutions and Gender Index) est un indice qui mesure les discriminations dans les institutions sociales qui affectent l’égalité des genres, notamment à travers des pratiques, normes et lois discriminatoires dans différents pays.

ATLAS CONTEMPORAIN

QUÉBEC • CANADA • MONDE

Direction de l’édition :

Janik Trépanier

Direction du développement éditorial :

Hugo Paquette

Direction de la production :

Manon Boulais

Direction adjointe à la production :

Dimitri Lesage

Charge de projet :

Alice Bergeron, 1re édition

Nathalie Le Coz, 2e édition

Yzabelle Martineau, 3e édition

Révision linguistique :

Yzabelle Martineau

Isabelle Renaud

Correction d’épreuves :

Danielle Maire

Marie Théorêt

Rédaction de La Terre dans l’Univers et Projections cartographiques :

Léo Larrivée, M. Sc. (Géomatique)

Révision cartographique :

Julie Benoit, Léo Larrivée, Julie Provost, 1re édition

Julie Benoit, 2e et 3e édition

Recherche et collecte de données :

Élyane Montmarquet

Nicolas Therrien

Direction de la géomatique et de la cartographie :

Yanick Vandal (Colpron),1re, 2e et 3e édition

Cartographie :

Yanick Vandal (Colpron)

Marie-Ève Fillion (Colpron),1re édition

Amélie Levasseur-Raymond (Colpron), 2e édition

Direction artistique :

Hugo Aubin (Colpron), 1re et 2e édition

Josée Lavigne (Catapulte), 3e édition

Conception et réalisation graphique :

Yanick Vandal, 1re et 2e édition

Josée Lavigne, 3e édition

Illustrations : Marie-Joëlle Fournier

La Loi sur le droit d’auteur interdit la reproduction d’œuvres sans l’autorisation des titulaires des droits. Or, la photocopie non autorisée –le photocopillage – a pris une ampleur telle que l’édition d’œuvres nouvelles est mise en péril. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, du présent ouvrage est interdite sans l’autorisation écrite de l’Éditeur.

Les Éditions CEC inc. remercient le gouvernement du Québec pour l’aide financière accordée à l’édition de cet ouvrage par l’entremise du Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres, administré par la SODEC.

Atlas contemporain – Québec, Canada, monde, 3e édition © 2025 Les Éditions CEC inc. 9001, boul. Louis-H.-La Fontaine Anjou (Québec) H1J 2C5

Téléphone : 514 351-6010

Télécopieur : 1 800 363-0494 www.editionscec.com

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, d’adapter ou de traduire l’ensemble ou toute partie de cet ouvrage sans l’autorisation écrite du propriétaire du copyright.

Dépôt légal : 2025

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Canada

ISBN 978-2-7662-1664-2

Imprimé au Canada

1 2 3 4 5 25 26 27 28 29

Révision scientifique :

Elisabeth Lefebvre, Cégep de Trois-Rivières

Eric Pouliot-Thisdale, Université de Montréal

Rédaction du complément pédagogique (ateliers et guide) : Félix-Antoine Simoneau, Cégep de Sherbrooke

Majorie Leblanc, Cégep de Sherbrooke

REMERCIEMENTS

L’éditeur et les autrices souhaitent remercier les personnes suivantes, qui ont participé à titre de consultants pédagogiques, pour leur professionnalisme et leurs judicieuses suggestions :

1re édition :

Marie-Pier Blanchard, Cégep André-Laurendeau

Denis Bruneau, Collège Montmorency

Michel Fabre, Cégep Beauce-Appalaches

Marilou Fleury, Cégep de Sorel-Tracy

Marie-Élaine Lambert, Collège Marie-Victorin

Élisabeth Lapointe, Cégep de Granby

Louise Marchand, Cégep Édouard-Montpetit

Éric Mottet, UQAM

2e édition :

Marie-Pier Blanchard, Cégep André-Laurendeau

Hélène Durocher, Cégep Édouard-Montpetit

Sonia Hachem, Cégep de Valleyfield

Olivier Lalonde, Collège Lionel-Groulx

Élisabeth Lapointe, Cégep de Thetford

Marie-Noëlle Lapointe, Collège Maisonneuve

Geneviève Ouellet, Cégep André-Laurendeau

David Pominville, Cégep de Saint-Jérôme

Martin Roy, Cégep de Granby

Félix-Antoine Simoneau, Cégep de Sherbrooke

3e édition :

Olivier Lalonde, Cégep Montmorency

Élisabeth Lapointe, Cégep de Sainte-Foy

Nathalie Bélisle , Cégep de l’Outaouais

Marie-Pier Blanchard, Cégep André-Laurendeau

Benjamin Boissoneault-Vaudreuil, Cégep de Rimouski

Sophie Brodeur, Cégep de La Pocatière

Caroline Côté, Cégep de Rosemont

Estelle Dricot, Cégep André-Laurendeau

Julie Émond, Collège de Maisonneuve

Isabelle Gagnon, Cégep de Victoriaville

Gaël Gauthier-Minville, Cégep de Rosemont

Denis Granjon, Collège Lionel-Groulx

Geneviève Guimont, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Maude Laroche, Cégep de Lanaudière

Elisabeth Lefebvre, Cégep de Trois-Rivières

Marianne Mathis, Cégep de Trois-Rivières

Sophie Noël, Cégep Gérald-Godin

Geneviève Ouellet, Collège Bois-de-Boulogne

David Pominville, Cégep de Saint-Jérôme

Martin Roy, Cégep Édouard-Montpetit

Katherine Sicotte, Cégep Édouard-Montpetit

PRÉFACE

Le monde est en perpétuel mouvement, et ce, autant à l’échelle temporelle que spatiale. Cette dynamique met en lumière à la fois la stabilité de certains phénomènes influencés par des processus millénaires – qui ne changent pas entre deux éditions de l’atlas – alors que certaines situations humaines ou environnementales changent rapidement. Dans ce contexte évolutif où l’information peut être sujette à interprétation ou manipulation dans certains cas, l’Atlas contemporain est conçu avec rigueur scientifique et neutralité intellectuelle. Les enjeux géopolitiques, les crises environnementales ou les dynamiques sociales y sont présentés avec nuance, rappelant que la complexité du monde ne saurait se réduire à une carte figée dans le temps. En croisant les échelles – du global au régional –, l’Atlas contemporain invite à contextualiser, à comparer, à réfléchir. Les cartes offrent certes des réponses, mais sont également des portes ouvertes vers le questionnement. La géographie, science des rapports entre les espaces et les humains, nous offre non seulement une compréhension des territoires, mais elle nous invite également à réfléchir à notre place et à notre impact sur cette planète. La cartographie, quant à elle, est le reflet d’un savoir construit au fil des siècles, nourri par l’observation, la recherche et l’analyse, qui tente de représenter, non sans défi, ces rapports à l’espace.

Dans une époque où l’information circule en abondance, il est essentiel de distinguer le savoir fondé sur la science de celui altéré par la désinformation ou de l’opinion. La géographie nous apprend que comprendre le monde passe par une approche critique et éclairée, où chaque carte, chaque frontière, chaque relief ou climat raconte une histoire vérifiée et documentée. C’est donc dans une volonté de proposer un ouvrage actuel, tant dans sa forme que dans son contenu, que nous avons conçu cette 3e édition de l’Atlas contemporain

Un atlas québécois pour le collégial

En plus de refléter les préoccupations actuelles, cet ouvrage est un outil polyvalent et varié s’adressant d’abord et avant tout aux lectrices et lecteurs s’initiant à l’outil cartographique et à la pensée géographique. Le découpage géohistorique préconisé depuis la première édition de l’Atlas contemporain permet la combinaison des propos sociologiques et politiques (découpage territorial, occupation du territoire, inégalités sociales, dynamiques urbaines, prépondérances culturelles, etc.), qui forment l’essentiel des thèmes présentés dans l’ouvrage. Ce dernier favorise une compréhension éclairée des réalités géographiques mondiales répondant ainsi aux exigences des cours d’initiation à la géographie au collégial et aux diverses attentes des enseignant.e.s de géographie. Mais, puisque le regard porté sur le monde et les préoccupations qu’il suscite est multiple, toute personne curieuse de comprendre le monde qui l’entoure y trouvera aisément son compte !

Nouveautés dans le contenu de l’atlas

D’une édition à l’autre, nous tentons d’innover et d’offrir une lunette d’analyse toujours plus ouverte et accueillante. D’ailleurs, nous n’avons jamais souhaité imposer une vision quelle qu’elle soit du traitement de l’information, mais plutôt offrir des clés de lecture pluralistes. C’est pourquoi nous abordons des thèmes d’actualité reflétant la réalité humaine globale – environnement, disparités sociales, contexte démographique – et les conséquences de ces différents facteurs sur le fait humain. En plus des nombreuses notes explicatives traitant de notions géographiques précises ainsi que de courtes synthèses de certaines réalités complexes, nous avons bonifié cette édition-ci d’un lexique, de schémas explicatifs et de dossiers thématiques. Ces ajouts visent à toujours mieux outiller les lectrices et les lecteurs dans leurs analyses et leur compréhension des phénomènes physiques et humains qui façonnent la planète. Encore et toujours, nous posons, au fil des sections, un regard sur les préoccupations actuelles, les documentons grâce aux données les plus récentes disponibles et les illustrons au moyen d’une conception et d’un traitement entièrement québécois.

Remerciements

Nous tenons à remercier dans un premier temps les étudiant.e.s qui sont, encore et toujours, notre source première de motivation à nous investir dans ce vaste projet. Que cet ouvrage puisse vous inspirer et alimenter votre curiosité. Une salutation sincère est de mise à l’équipe d’édition guidée par Janik Trépanier qui a fait, une fois de plus, un effort considérable pour offrir une information à jour grâce à un travail minutieux, attentif et rigoureux. C’est toujours un travail colossal de traduire en langage d’édition nos demandes cartographiques ! Sans oublier les consultant.e.s qui ont consacré du temps à l’examen de l’ouvrage et à l’expression de multiples suggestions et angles d’analyse. Finalement, un remerciement très senti à notre entourage personnel qui a souvent accepté de se livrer à des analyses et des relectures d’ébauches et qui nous encourage à poursuivre ce projet après plus de 10 ans. Parce que la géographie, sous tous ses angles d’analyse, est réellement vivante et passionnante ! Bonne lecture !

Madelaine Rouleau, géographe et M. Env. Spéc. EREDD Marie Pier Garneau, géographe et M. Éducation

20 Monde physique

22 Monde politique

24 Population

24 Répartition et densité brute de la population mondiale

24 Pays présentant un accroissement démographique élevé

25 Pays présentant un déclin démographique marqué

26 Tectonique et géologie

26 Formation des continents

26 Plaques lithosphériques

26 Profil topographique au 40o de latitude nord

27 Activités volcaniques et sismiques

28 Structure du globe

28 Dernier maximum glaciaire du Quaternaire

28 Périodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire

29 Reliefs

29 Sols

30 Climat

30 Températures

31 Pressions atmosphériques

32 El Niño et La Niña

32 Précipitations

33 Climatogrammes

34 Types de climats

35 Biomes

35 Biomes

36 Environnement

36 Changements climatiques 1800-2050

36 Émissions de GES

37 Pollution hydrique

37 Dégradation des sols

38 DOSSIER Changements climatiques

40 Bilan forestier

40 Hauts lieux de la biodiversité

41 Catastrophes naturelles

41 Catastrophes industrielles

42 DOSSIER Biodiversité

44 Ressources naturelles

44 Agriculture, élevage et pêche

44 Principales denrées des grandes régions du monde

45 Culture d’organismes vivants modifiés

45 Culture biologique

46 Mines et énergie

46 Production d’énergie

46 Consommation d’énergie

47 Production de minerais et d’engrais

47 Production de terres rares et de métaux précieux

48 Urbanisation

48 Le monde la nuit

49 Population urbanisée et accroissement urbain

50 Population

50 DOSSIER Autochtones

52 Langues

52 Aires religieuses

53 Natalité

53 Mortalité

53 Mortalité infantile

54 Espérance de vie

54 Jeunes

54 Personnes âgées

55 Accroissement naturel

55 Pyramides des âges

56 Conditions de vie

56 Indice de développement humain

56 Alphabétisation

56 Éducation des filles

57 Situation sanitaire

71 AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE ET ANTILLES

72 Amérique du Nord – Couvert végétal

73 Amérique du Nord – Climat

74 Amérique du Nord physique

75 Amérique du Nord politique

76 Cartes thématiques

76 Cartes historiques

76 Répartition et densité brute de la population

77 Narcotrafic

77 Consommation de drogues

78 Canada

80 Ensembles physiographiques

80 Régions écoclimatiques

80 Anthropisation du territoire

81 Production de minerais

81 Énergie

82 Industries

82 Répartition et densité brute de la population

83 Réseau Grands Lacs – Voie maritime du Saint-Laurent

83 Profil du réseau Grands Lacs –Voie maritime du Saint-Laurent

83 Trafic des marchandises – Grands Lacs –Voie maritime du Saint-Laurent

84 Expansion du territoire

84 Vancouver

85 Toronto, Ottawa-Gatineau et Halifax

86 Parcs et réserves du Canada

57 Accès à l’eau potable

57 Sous-alimentation et insécurité alimentaire

58 Vaccination

58 Virus de l’immunodéficience humaine (sida)

58 Indice du bonheur

59 Économie

59 Stades de développement industriel

59 Produit intérieur brut

59 Croissance du produit intérieur brut

60 Emplois, secteur primaire

60 Emplois, secteur secondaire

60 Emplois, secteur tertiaire

61 Transport maritime

61 Internet

62 Tourisme

62 Tourisme

62 Revenus touristiques

62 Déplacements touristiques

63 Politique

63 Empires coloniaux en 1939

63 Aide au développement

64 Organisations politiques internationales I

64 Organisations politiques internationales II

64 Organisations économiques internationales I

65 Organisations économiques internationales II

65 Disponibilité en eau douce et conflits

65 Dépenses militaires

66 Guerres et paix

66 Population réfugiée

67 Murs, barrières et clôtures

67 Population carcérale

68 DOSSIER Migrations humaines

70 Peine de mort

70 Indice d’égalité de genre

70 Droits des personnes LGBTQ2+

87 Québec

88 Régions physiographiques

88 Déglaciation

88 Végétation

88 Anthropisation du territoire

89 Énergie

89 Industrie minière

89 Acériculture

89 Partenaires commerciaux

90 Hydrographie

90 Charge sédimentaire

91 Carte topographique et photo aérienne

92 Communauté métropolitaine de Montréal et Vieux-Montréal

93 Montréal et Québec vues de l’espace

93 Communauté métropolitaine de Québec et arrondissement historique de Québec

94 Répartition et densité brute de la population

94 Variation de la population

95 Communautés autochtones

96 États-Unis

98 San Francisco, Los Angeles et Washington (D.C.)

99 New York

99 Îlots de chaleur urbains de la ville de New York

100 Expansion du territoire

100 Régions économiques

101 Anthropisation du territoire

101 Mines et industries

101 Énergie

102 Répartition et densité brute de la population

102 Accroissement de la population

102 Revenus

103 Migration nette

103 Esclavage vers 1860

103 Groupes ethniques

104 Mexique, Amérique centrale et Antilles

106 Répartition et densité brute de la population

106 Mines et industries

106 Énergie

107 Anthropisation du territoire

107 Divisions administratives

107 Partenaires commerciaux du Mexique et de l’Amérique centrale

108 Échanges États-Unis – Mexique

108 Narcotrafic

109 Pauvreté

109 Mexico

109 Évolution démographique de Mexico

110 Cataclysmes

110 Déforestation d’Haïti

110 Canal de Panama

111 AMÉRIQUE DU SUD

112 Amérique du Sud – Couvert végétal

113 Amérique du Sud – Climat

114 Amérique du Sud physique

115 Amérique du Sud politique

116 Amérique du Sud tropicale

123 EUROPE

124 Europe – Couvert végétal

125 Europe – Climat

126 Europe physique

127 Europe politique

128 Cartes thématiques

128 Répartition et densité brute de la population

128 Réseaux de transport

129 Portrait économique

129 Anthropisation du territoire

130 Évolution territoriale de l’Europe (1000-2024)

131 Langues

131 Religions

132 Situation de l’énergie dans la mer du Nord

133 Royaume-Uni et Irlande

134 Répartition et densité brute de la population

134 Mines et industries

134 Énergie

135 Londres

136 Europe du Nord

137 Répartition et densité brute de la population

137 Mines et industries

137 Énergie

138 Benelux

139 Répartition et densité brute de la population

139 Mines et industries

163 ASIE

164 Asie – Couvert végétal

165 Asie – Climat

166 Asie physique

167 Asie politique

168 Cartes thématiques

168 Répartition et densité brute de la population

168 Sous-alimentation et insécurité alimentaire

169 Dépendance hydrique

169 Disponibilité en eau douce et conflits

170 Mosaïque ethnolinguistique

170 Narcotrafic et consommation de drogues

171 Droits des femmes

171 Portrait économique

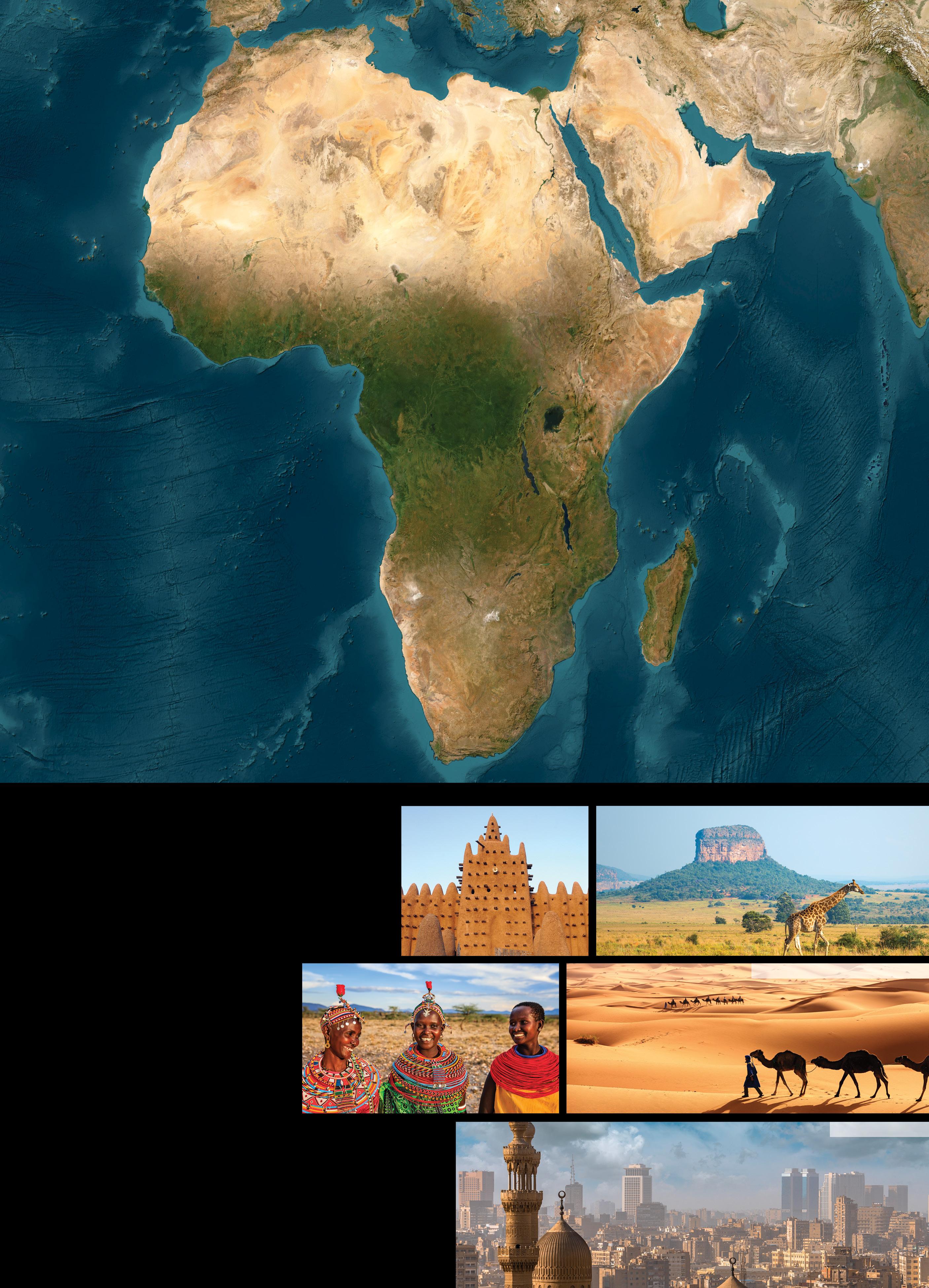

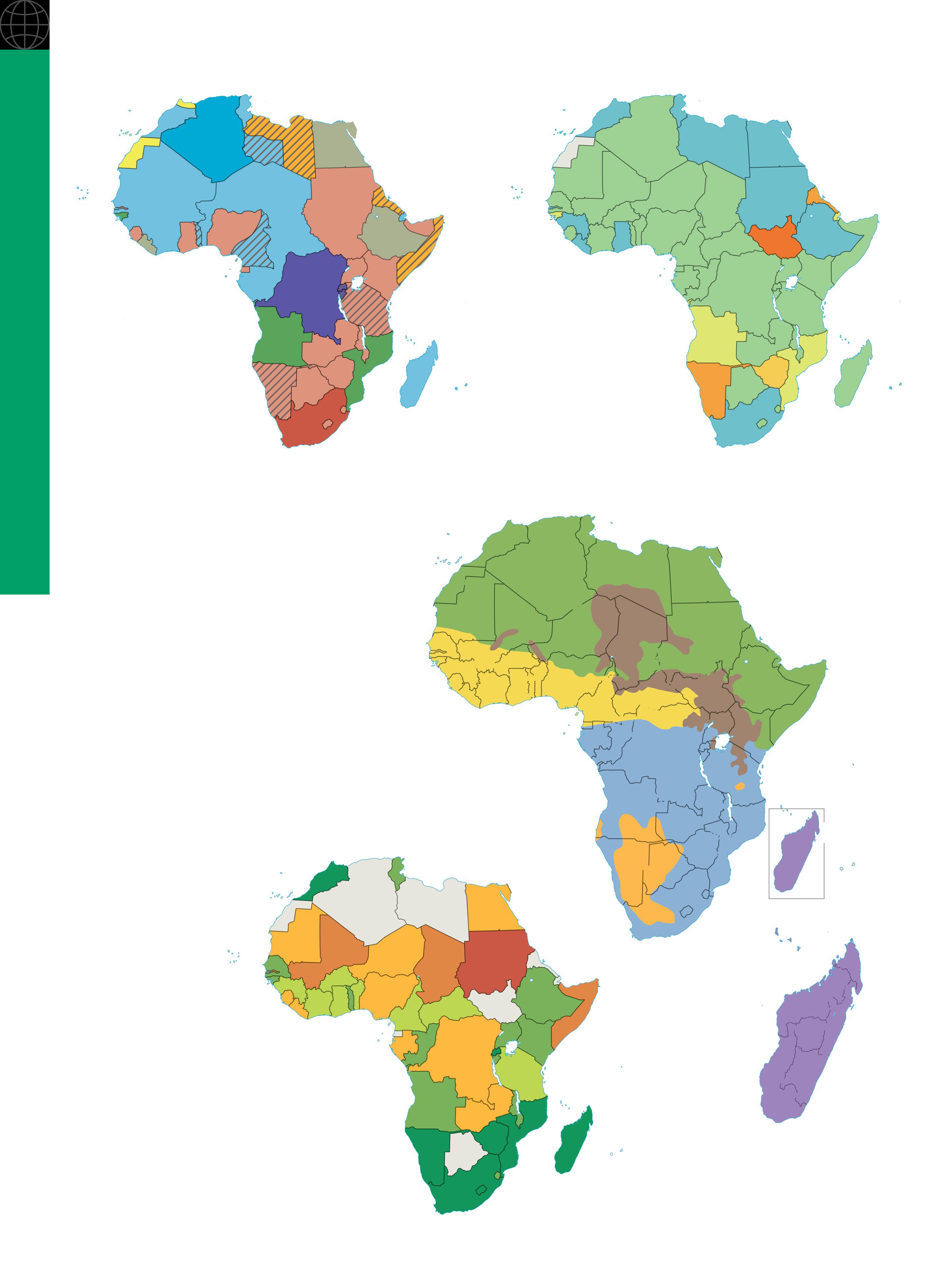

189 AFRIQUE

190 Afrique – Couvert végétal

191 Afrique – Climat

192 Afrique physique

193 Afrique politique

194 Nord de l’Afrique

196 Sud de l’Afrique

206 Océanie – Couvert végétal

207 Océanie – Climat

208 Océanie physique

209 Océanie politique

210 Océanie

212 Océans Pacifique et Indien

118 Amérique du Sud australe

119 Cartes thématiques

119 Répartition et densité brute de la population

119 Urbanisation et pauvreté

119 Rio de Janeiro

120 Anthropisation du territoire

120 Déforestation

139 Énergie

139 Protection contre la mer

140 France

141 Répartition et densité brute de la population

141 Mines et industries

141 Énergie

142 Paris

143 Alpes suisses et autrichiennes

143 Profil topographique entre Milan et Munich

143 Répartition et densité brute de la population

143 Langues

144 Allemagne

145 Répartition et densité brute de la population

145 Mines et industries

145 Énergie

145 Berlin 1945-1989

145 Berlin

146 Bassin méditerranéen

148 Stress hydrique dans la Méditerranée

148 Portrait des ressources halieutiques de la Méditerranée

149 Urbanisation, agriculture et irrigation des pays du pourtour de la Méditerranée

149 Pollution de la Méditerranée

150 Espagne – Portugal

151 Répartition et densité brute de la population

172 Moyen-Orient

173 Anthropisation du territoire

173 Géopolitique de l’eau

174 DOSSIER Enjeux territoriaux

176 Israël et Palestine

176 Répartition et densité brute de la population

176 Géopolitique de l’eau

177 Monde indien

178 Répartition et densité brute de la population

178 Partenaires commerciaux

179 Bidonvilles et problématique socioéconomique

179 Anthropisation du territoire

180 Asie du Sud-Est

197 Cartes thématiques

197 Répartition et densité brute de la population

197 Le Caire et Johannesburg

198 DOSSIER Transition démographique

200 Anthropisation du territoire

200 Mines et industries

200 Portrait économique

214 Cartes thématiques

214 DOSSIER Montée des eaux

216 Répartition et densité brute de la population

216 Partenaires commerciaux

216 Mines et industries

216 Sydney

120 Partenaires commerciaux

121 Mines et énergie

121 Portrait économique

121 Narcotrafic et consommation de drogues

122 Colonisation et décolonisation

122 Mosaïque ethnique

151 Mines et industries

151 Barcelone

152 Italie

153 Répartition et densité brute de la population

153 Mines et industries

153 Rome

154 Europe du Sud-Est

155 Fédération de la Yougoslavie (avant 1991)

155 Mosaïque culturelle de l’ex-Yougoslavie (après 1991)

155 Grèce, Türkiye et Chypre – Mosaïque culturelle

156 Europe de l’Est

157 Répartition et densité brute de la population

157 Mines et industries

157 Mosaïque culturelle

158 Russie

160 Répartition et densité brute de la population

160 Mines et industries

160 Énergie

161 États postsoviétiques

161 Géopolitique du pétrole – Russie et pays voisins

162 Caucase – Mosaïque ethnolinguistique et état des conflits

162 Moscou

182 Asie de l’Est

184 Répartition et densité brute de la population

184 Partenaires commerciaux

184 Mines, industries et énergie

185 Anthropisation du territoire

185 Climat

185 Shanghai

186 Japon

187 Répartition et densité brute de la population

187 Mines, industries et énergie

187 Anthropisation du territoire

188 Morphotectonique du Japon et des pays voisins

188 Baie de Tokyo

201 Dépendance hydrique

201 Sous-alimentation et insécurité alimentaire

201 Mouvements de population

202 DOSSIER Urbanisation

204 Afrique en 1950 et décolonisation

204 Mosaïque ethnolinguistique

204 Droits des femmes

218 Arctique

219 Antarctique

220 Cartes thématiques

220 Enjeux territoriaux et environnementaux en Arctique

220 Enjeux territoriaux en Antarctique

A ÉCHELLES

Il y a différentes façons de se repérer sur une carte. Les lignes principales vues précédemment (méridiens, parallèles, lignes de navigation, etc.) donnent des précisions sur l’emplacement d’un lieu. L’échelle est le rapport entre les distances mesurées sur la carte et celles mesurées sur le terrain. Ainsi, une échelle de 1 : 100 000 indique que la représentation cartographique est 100 000 fois plus petite que la réalité. En effet, 1 cm sur cette carte équivaudra à 100 000 cm ou 1 km dans la réalité. La fraction de l’échelle (1/100 000) est en fait un rapport de nombres

DIFFÉRENTS TYPES D’ÉCHELLES ET DE CARTES

Exemples d’échelles

entiers (1 : 100 000) qui existe entre le nombre d’unités sur la carte (1) et le nombre d’unités auxquelles cette unité correspond dans la réalité (100 000).

L’échelle de construction d’une carte n’est vraie que par rapport à certains éléments représentés sur la carte tels le point ou les lignes de contact. Partout ailleurs sur la carte, l’échelle varie et varie d’autant plus que la surface couverte est grande et que le point observé est loin du centre de projection.

ÉCHELLE GRAPHIQUE

Est facile à utiliser.

Exemples de cartes

Grande échelle 1 : 1 à 1 : 50 000 Carte topographique, plans (de maison, de ville)

Moyenne échelle 1 : 100 000 à 1 : 1 000 000 Carte d’agglomérations, de régions

Petite échelle 1 : 1 000 000 à 1 : 10 000 000

Très petite échelle 1 : 100 000 000 et moins

Carte de pays, de continents

Carte du monde (planisphère, mappemonde)

Les différents types d’échelles doivent être utilisés avec circonspection, car si les échelles s’appliquent localement, il n’en demeure pas moins qu’elles sont trompeuses dans toutes les autres circonstances.

B FUSEAUX HORAIRES

Avant l’invention des fuseaux horaires, chaque région déterminait l’heure en fonction de la position du Soleil, ce qui causait une grande confusion, notamment pour les transports et le commerce. En 1880, l’heure de Greenwich, ville près de Londres, est adoptée comme référence mondiale, et en 1884, le méridien qui la traverse devient le méridien d’origine, base des 24 fuseaux horaires que l’on crée et qui correspondent aux heures de la journée. Chaque fuseau détermine une heure précise par rapport à Greenwich, mais chaque pays peut ajuster son heure selon le temps universel coordonné (TUC). Par exemple, les États-Unis et le Canada possèdent six fuseaux horaires, tandis que la Chine, malgré son étendue, en utilise un seul (+8). En se déplaçant vers l’est, on ajoute des heures, tandis que vers l’ouest, on en retranche.

Peut être trompeuse aux petites échelles, car elle s’applique généralement en un lieu (ex. : équateur) et dans une direction.

Donne une information limitée. Conserve sa valeur si la carte est extraite d’un document et subit des transformations (agrandissement ou rétrécissement).

ÉCHELLE

Est plus informative que l’échelle graphique.

Représente une région restreinte.

Est souvent l’échelle de construction.

Devrait être une valeur ronde (ex. : 1 : 100 000).

C ÉLÉMENTS DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Terre

ARCHIPEL Groupe d’îles.

CONTINENT Immense étendue de terre habituellement délimitée par un ou plusieurs océans ou mers.

ÎLE Étendue de terre entourée d’eau.

PÉNINSULE ET PRESQU’ÎLE Portions de terre presque entourées d’eau. Une péninsule est plus grande qu’une presqu’île.

Eau

AFFLUENT Cours d’eau qui se jette dans un autre. ANSE Petite baie.

BAIE OU GOLFE Partie de mer ou de lac avancée dans les terres. Une baie est moins grande qu’un golfe.

ESTUAIRE Embouchure où l’eau douce d’un fleuve rejoint l’eau salée de la mer.

FLEUVE Cours d’eau important qui se jette dans la mer ou l’océan.

LAC Étendue d’eau, habituellement douce, à l’intérieur des terres.

MER Grande étendue d’eau salée, moins grande et moins profonde qu’un océan.

OCÉAN Immense étendue d’eau salée.

RIVIÈRE Cours d’eau au débit moyen, recevant des affluents, qui se jette dans un autre cours d’eau plus important.

RUISSEAU Cours d’eau plus petit qu’une rivière.

Relief

ALTITUDE Élévation verticale d’un lieu au-dessus du niveau de la mer.

CHAÎNE DE MONTAGNES Ensemble de montagnes reliées entre elles.

COLLINE Élévation modérée du sol, au sommet arrondi et aux versants en pente douce.

MONTAGNE Grande élévation du sol aux versants en pente raide.

PLAINE Grande étendue de terrain plate située à basse altitude.

PLATEAU Grande étendue de terrain assez plate située à une altitude plus ou moins élevée.

RELIEF Ensemble de formes (élévations, dépressions, pentes) sur la surface terrestre.

VALLÉE Creux entre deux zones plus élevées, généralement occupé par un cours d’eau.

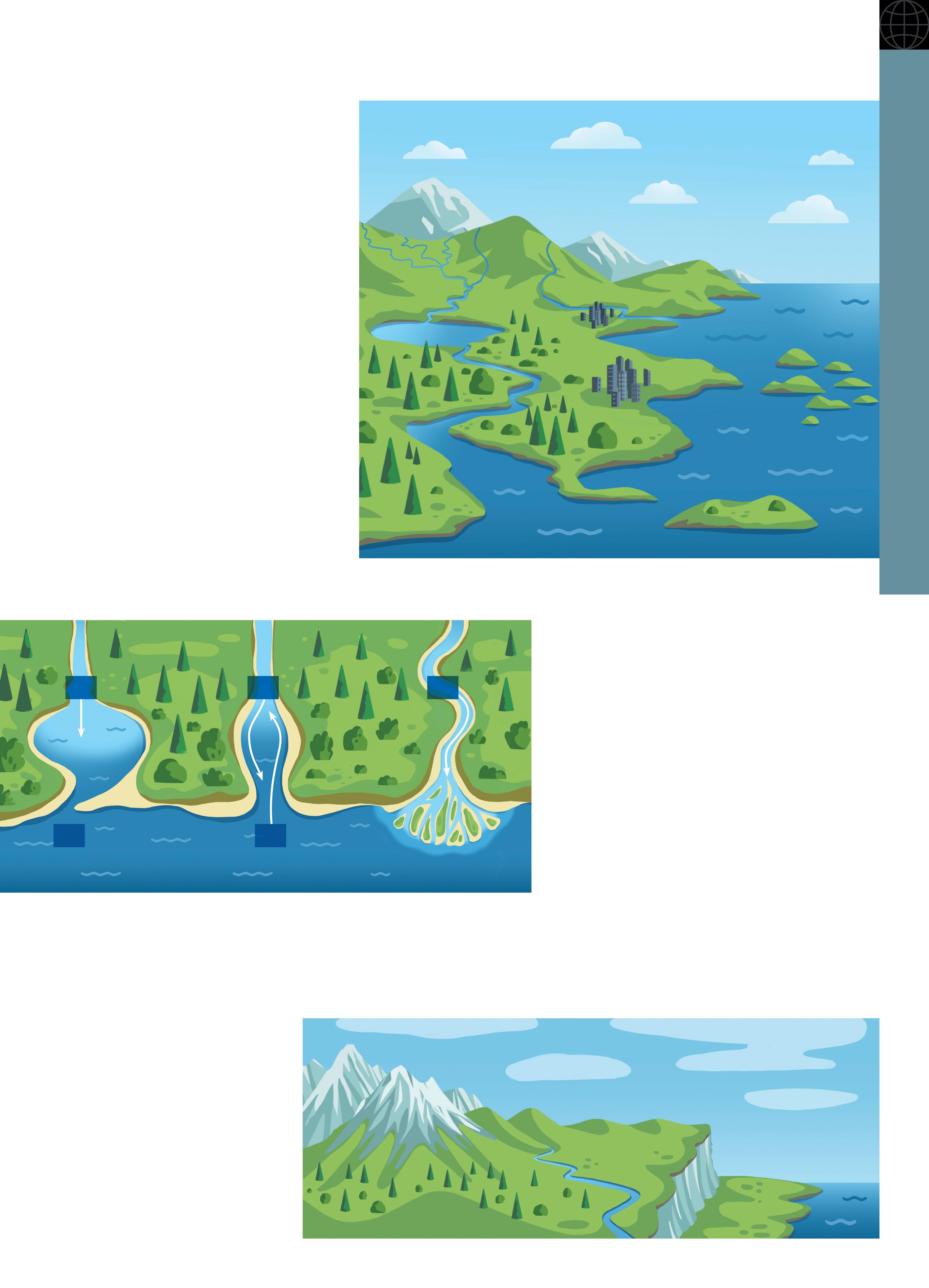

Milieux de transition

BARRE D’EMBOUCHURE Accumulation de sédiments à l’embouchure d’un cours d’eau.

BARRE DE MÉANDRE Dépôt d’alluvions constitué de graviers, sable, galets, vase, argile ou limon qui se forme sur la berge intérieure d’un coude de rivière, là où le courant est plus faible.

CHENAUX DISTRIBUTAIRES Branches d’un cours d’eau qui se séparent du canal principal et transportent l’eau dans plusieurs directions, souvent dans un delta ou une plaine inondable.

CORDON LITTORAL Étendue de sable ou de galets qui s’étire le long d’une côte ou d’une rive, formant souvent une barrière naturelle qui isole une lagune.

DELTA Type d’embouchure fluviale caractérisé par un fort alluvionnement.

LAGUNE Étendue d’eau en liaison restreinte avec la mer et généralement fermée par un cordon littoral.

MÉANDRE Sinuosité d’un cours d’eau qui entraîne une érosion de la rive concave et une accumulation (barre de méandre) sur la rive convexe.

PLAINE ALLUVIALE Plaine formée par le dépôt d’alluvions provenant de l’érosion en amont.

Eau

Eau douce

Eau

douce

Continent

Île

Archipel

Péninsule

Océan

Mer Baie ou golfe

Anse

Estuaire

Lac Fleuve

Rivière

Ruisseaux Affluent

Chaîne de montagnes

Vallée

Plateau Plaine

Colline

Niveau de la mer

Altitude

Barres d’embouchure

Chenaux distributaires

DELTA

Méandre

Barre de méandre

ESTUAIRE

LAGUNE

Cordon littoral

Plaine alluviale

Rivière Fleuve Fleuve

Cryosphère

CALOTTE GLACIAIRE Glacier recouvrant une zone située en altitude.

GLACE DE LAC ET DE RIVIÈRE Glace qui résulte du gel de l’eau de lac ou de rivière qui se forme à leur surface.

BANQUISE Glace qui résulte du gel de l’eau de mer qui se forme à la surface de l’océan dans les régions polaires.

GLACIER Étendue de glace résultant de l’accumulation et de la compression progressive de couches de neige sur la terre ferme.

ICEBERG Grande masse de glace détachée d’un glacier, d’une calotte glaciaire ou d’un inlandsis, dérivant à la surface de l’eau.

INLANDSIS Énorme masse de glace continentale d’une superficie d’au moins 50 000 kilomètres carrés et de quelques milliers de mètres d’épaisseur.

NEIGE Vapeur d’eau congelée sous forme de cristaux dans les régions hautes de l’atmosphère et qui retombe sous forme de flocons.

PERGÉLISOL Sol qui reste gelé pendant au moins deux années consécutives, parfois depuis des millions d’années.

PLATEFORME GLACIAIRE Grand morceau de banquise relié à la côte et formé par l’avancée en mer d’un glacier.

Zone d’accumulation (névé)

CREVASSE Ouverture naturelle, étroite et profonde, à la surface d’un glacier.

EAU DE FONTE Eau libérée lors de la fonte de la glace.

FRONT DU GLACIER Extrémité basse du glacier qui marque la limite entre le glacier et le lac ou le ruisseau proglaciaire.

GLACIER SUSPENDU Masse de glace qui se forme sur les parois d’une vallée glaciaire et dont l’écoulement s’arrête avant d’atteindre le glacier principal en contrebas.

LAC PROGLACIAIRE Étendue d’eau alimentée par la fonte d’un glacier.

LAC SUPRAGLACIAIRE Étendue d’eau à la surface d’un glacier.

MORAINE DE FOND Accumulation de débris rocheux sous le glacier.

d’ablation

MORAINE FRONTALE OU LATÉRALE Accumulation de débris rocheux détachés d’un glacier et transportés dans ou sur la glace devant le glacier (moraine frontale) ou sur le bord du glacier (moraine latérale).

RIMAYE Crevasse qui sépare le glacier de la paroi rocheuse supérieure.

SÉRAC Bloc de glace de grande taille partiellement détaché du glacier.

TORRENT SOUS-GLACIAIRE Cours d’eau à débit irrégulier qui se trouve en dessous d’un glacier.

VALLÉE GLACIAIRE Vallée en forme de U qui a été occupée par un glacier ou formée par l’érosion glaciaire.

VERROU GLACIAIRE Rétrécissement accompagné d’un rehaussement du fond rocheux au sein d’une vallée glaciaire.

ZONE D’ABLATION Partie du glacier où la fonte est plus importante que l’accumulation.

ZONE D’ACCUMULATION (NÉVÉ) Partie du glacier où la neige, sous l’action de gels et dégels successifs, se durcit et se transforme en glace qui subsiste l’été.

Eau de fonte

Rimaye

Moraine latérale

Torrent sous-glaciaire

Moraine frontale

Crevasse

Zone

Glacier suspendu

Vallée glaciaire

Sérac

Verrou glaciaire

Front du glacier Lac proglaciaire

Lac supraglaciaire

Moraine de fond

Calotte glaciaire

Iceberg

Plateforme glaciaire

Glace de lac ou de rivière Banquise

Neige

Pergélisol

Eau de fonte

Mer

Inlandsis

Glacier

Cycle de l’eau

Le cycle de l’eau est en perpétuelle fluctuation : générée par l’évaporation, puis la condensation dans les nuages, l’eau parvient sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle, elle ruisselle en surface ou s’infiltre dans le sol avant de rejoindre les lacs, rivières et fleuves, qui à leur tour alimentent les mers et océans. Pourtant, l’eau douce liquide ne représente qu’une infime fraction de l’eau terrestre, soit seulement 0,6 %, dont l’essentiel est stocké dans des aquifères (nappes phréatiques). Seule une petite part circule dans les cours d’eau et les lacs, pourtant essentiels à l’équilibre des écosystèmes et au cycle de l’eau.

L’eau destinée à la consommation est parfois contaminée, la rendant impropre à l’usage. Chaque année, plus de deux millions de personnes décèdent de maladies liées à une eau insalubre, souvent polluée par l’absence de systèmes d’assainissement. À cela s’ajoutent d’autres sources de pollution, notamment les rejets industriels, les pesticides et les engrais, qui altèrent la qualité de l’eau en la chargeant de substances toxiques, métaux lourds et résidus chimiques.

Types de pollution

1 Pollution bactériologique

2 Pollution par les hydrocarbures

3 Pollution chimique

4 Pollution par le nitrate et le phosphate

D ÉLÉMENTS DE GÉOGRAPHIE HUMAINE

Aires urbaines

Modèle des zones

Espaces de la ville

Ville-centre

Banlieue

Pôle urbain Aire urbaine

Couronne périurbaine

Zone rurale

Mobilités

Routes principales

Déplacements pendulaires

Étalement urbain

Zones d’activités (industries)

Au fil du temps, les villes évoluent sous l’effet combiné de la croissance démographique, du développement économique et des progrès en matière de transport. En Europe et en Amérique du Nord, les villes étaient autrefois circonscrites et denses, conçues pour être parcourues à pied ou en voitures à chevaux. Mais à partir du 20e siècle, l’arrivée de nouveaux moyens de transport – tramways, métros, puis automobiles –a rendu les périphéries plus accessibles, amorçant l’expansion urbaine. C’est ainsi que les banlieues ont vu le jour, reliées au centre-ville par un réseau routier en pleine croissance. Dans la seconde moitié du 20e siècle, la construction massive d’autoroutes a amplifié ce phénomène, facilitant les déplacements vers les couronnes périurbaines et les villes satellites. Cette dispersion spatiale des activités – résidentielles, commerciales, industrielles et professionnelles – a mené à une fragmentation du tissu urbain, et, dans certains cas, au déclin démographique des centres-villes.

Utilisation du sol par activité

Quartier des affaires

Commerce de gros, industrie légère

Zone résidentielle (faible revenu)

Zone résidentielle (revenu moyen)

Zone résidentielle (revenu élevé)

Industrie lourde

Quartier des affaires périphérique

Banlieue

Parc industriel

AACCULTURATION Adoption par une personne ou un groupe de personnes d’éléments culturels provenant d’une autre culture, ayant pour effet la modification, voire l’effacement, de leur propre culture.

AGGLOMÉRATION Ensemble de bâtiments ou d’aires urbaines formé par un village, une ville et ses banlieues, où les activités économiques et sociales sont étroitement interconnectées.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE Type d’agriculture favorisant la protection de l’environnement et de la biodiversité en excluant l’utilisation d’intrants chimiques ou industriels et d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

AGRICULTURE DE SUBSISTANCE Type d’agriculture dont l’objectif est de satisfaire uniquement les besoins alimentaires des personnes qui le pratiquent.

AGRICULTURE EXTENSIVE Type d’agriculture à faible rendement dont l’objectif n’est pas d’optimiser la productivité alimentaire, et qui est pratiqué la plupart du temps sans machinerie.

AGRICULTURE INTENSIVE Type d’agriculture à haut rendement dont l’objectif est d’optimiser la productivité alimentaire grâce à la mécanisation, aux engrais et aux pesticides.

ALÉA Possibilité qu’un événement perturbant l’équilibre d’un environnement se produise, tel qu’une inondation ou un séisme. Ce phénomène, souvent imprévisible et échappant au contrôle humain, devient un facteur de risque lorsque des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en jeu.

AMÉNAGEMENT Planification, utilisation et modification d’un territoire par l’humain pour l’occuper, l’exploiter, le valoriser ou le préserver, et dont les résultats sont les villes, les réseaux routiers, les terres agricoles, etc.

ANTHROPISATION Processus par lequel les activités humaines modifient ou transforment l’environnement naturel, notamment par la déforestation, l’élevage, l’urbanisation et l’industrie.

ANTHROPOSPHÈRE Ensemble des éléments et systèmes, terrestres et spatiaux, modifiés par l’activité humaine, comme les villes, les infrastructures et l’agriculture. Elle inclut également les impacts humains sur les écosystèmes et les ressources naturelles.

ATMOSPHÈRE Couche de gaz qui entoure une étoile, un satellite ou une planète, comme la Terre. L’atmosphère terrestre fournit l’oxygène aux êtres vivants, protège des rayons UV du Soleil et maintient la chaleur nécessaire à la vie.

AUTOCHTONE Personne originaire d’un territoire où ses ancêtres vivaient déjà avant l’arrivée d’un peuple colonisateur. Au Canada, le gouvernement reconnaît trois groupes autochtones : les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

AUTONOMIE Capacité à prendre des décisions et à agir de façon indépendante, en s’appuyant sur ses propres ressources et compétences. Par exemple, un pays est autonome sur le plan énergétique quand sa production d’énergie répond à ses besoins.

B

BANLIEUE Zone urbaine en périphérie d’une ville, généralement moins peuplée que le centre-ville, et dont les rôles peuvent être résidentiels, commerciaux ou industriels.

BANQUISE Étendue de glace formée par la congélation de l’eau de mer et qui se trouve reliée aux côtes ou flotte au gré des courants.

BASSIN VERSANT Zone géographique où toutes les eaux de pluie ou de ruissellement s’écoulent vers un même cours d’eau, lac ou océan.

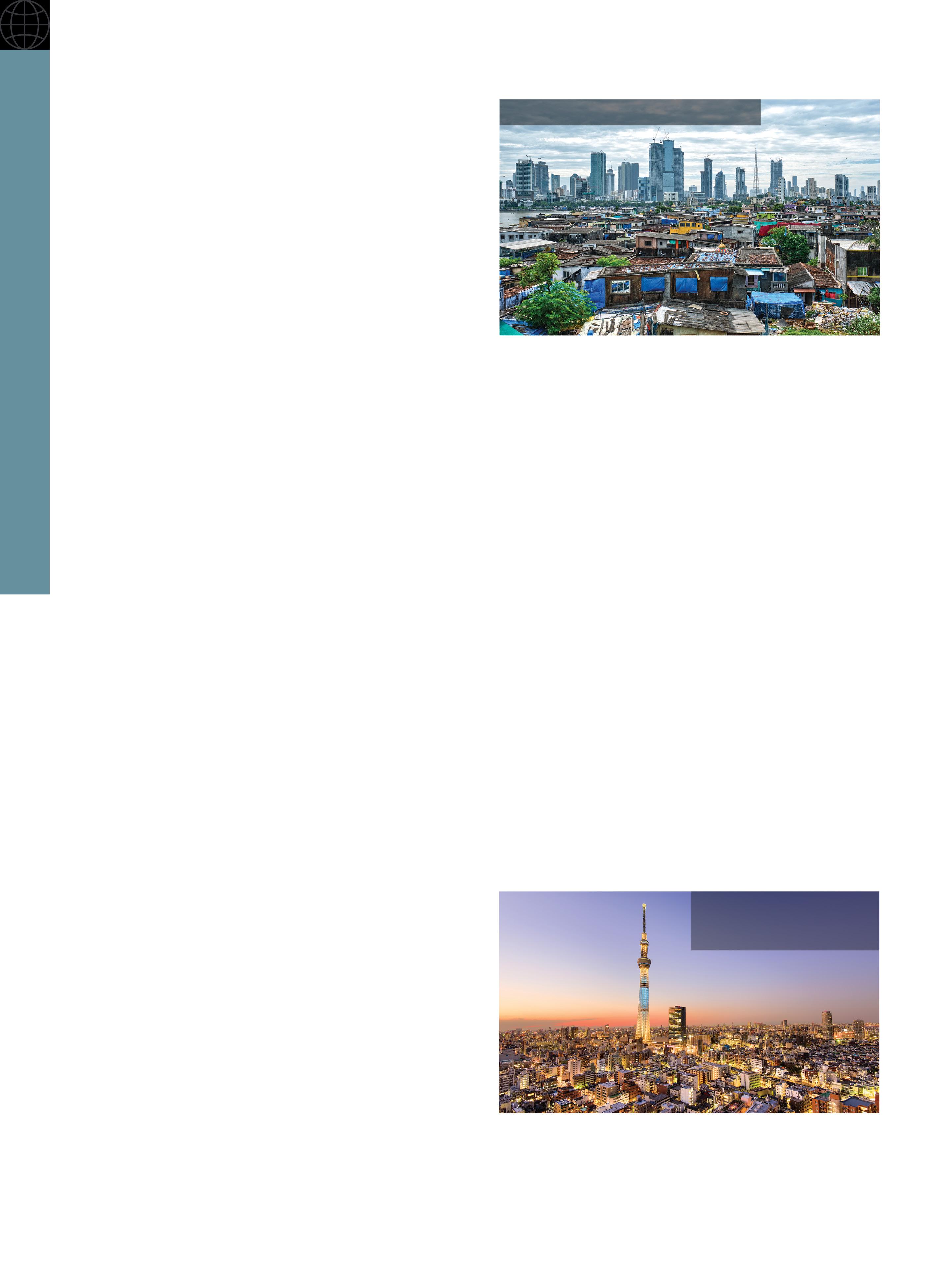

BIDONVILLE Quartier informel dont les habitations précaires, construites de matériaux recyclés, souvent sans autorisation, n’ont ni eau courante ni égouts. Les conditions de vie y sont généralement précaires. 1

BIODIVERSITÉ Variété des formes de vie sur la planète, illustrant la diversité des écosystèmes, des gènes et des espèces animales, végétales, bactériennes, etc.

BIOMASSE Masse totale de la matière organique produite par les organismes vivants et qui devient une source d’énergie : bois de chauffage, déchets agricoles, excréments d’animaux, etc.

BIOME Zone écologique caractérisée par son climat particulier et les espèces animales et végétales qui s’y sont adaptées.

BIOSPHÈRE Ensemble des zones terrestres où la vie existe : lithosphère, atmosphère et hydrosphère. Elle regroupe tous les écosystèmes et les organismes vivants, allant des bactéries aux plantes et aux animaux.

CCANOPÉE (ou COUVERT FORESTIER) Ensemble des cimes des arbres qui forment ainsi une sorte de filtre au-dessus du sol.

CARTOGRAPHIE Science qui a pour but la représentation visuelle des informations géographiques relatives à des zones terrestres ou à l’Univers.

CATASTROPHE NATURELLE Événement d’origine naturelle, soudain et violent, qui entraîne des perturbations majeures et des dégâts potentiellement considérables, tant matériels qu’humains. Elle peut se manifester sous diverses formes : séisme, éruption volcanique, tsunami, feu de forêt, inondation, ouragan, avalanche, etc.

CENTRALE THERMIQUE Installation qui produit de l’électricité en brûlant des combustibles fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole) ou de la biomasse (matières organiques).

CERCLE POLAIRE Un des cinq principaux parallèles tracés sur les cartes de la Terre. Il en existe deux : le cercle polaire arctique, au nord, et le cercle polaire antarctique, au sud, qui délimitent les régions proches des pôles.

CHANGEMENT CLIMATIQUE Variations à long terme de la température et des tendances météorologiques (précipitations, extrêmes, etc.) causées par des processus internes (naturels ou anthropiques) ou externes. Depuis le 19e siècle, les activités humaines constituent la cause principale des changements climatiques, surtout en raison de la l’utilisation de combustibles fossiles.

CLIMAT Ensemble des conditions météorologiques moyennes quotidiennes et saisonnières d’une région, observées sur une période d’au moins 30 ans.

COMBUSTIBLE FOSSILE Source d’énergie non renouvelable provenant de matières organiques anciennes (charbon, gaz naturel, pétrole) qui produisent de l’énergie en brûlant.

CONSERVATION Action visant à protéger et à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes pour en assurer la prospérité.

CONSTRUCTION PARASISMIQUE Structure ou bâtiment conçu pour résister aux tremblements de terre. 2

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES Système de repérage qui permet de situer un endroit sur la surface de la Terre à l’aide de deux valeurs : la latitude (Nord-Sud) et la longitude (Est-Ouest). Elles sont exprimées en degrés et permettent de définir précisément n’importe quel point sur le globe.

CRUE Augmentation rapide et importante du niveau d’un cours d’eau en raison de la pluie ou de la fonte des neiges, pouvant causer des inondations si l’eau déborde de son lit.

2 La tour Tokyo Skytree, 2e plus grande tour au monde mesurant 634 mètres, a résisté en 2011 à un séisme de magnitude 9,1 (Mw).

1 Le bidonville de Bandra, en banlieue de Mumbai, Inde.

CULTURE Ensemble des connaissances, valeurs, traditions, croyances et pratiques artistiques propres à un groupe de personnes ou à une société et qui façonnent leur identité.

CYCLONE Tempête intense qui se forme généralement au-dessus des océans chauds et se déplace vers les côtes sous la forme de vents violents en rotation autour d’un centre de basse pression de faible étendue (l’œil du cyclone). On en mesure l’intensité à l’aide de l’échelle Saffir-Simpson, en fonction de la vitesse des vents et des dégâts potentiels. Le terme est utilisé pour l’océan Indien et le sud de l’océan Pacifique.

D

DÉCHET ORGANIQUE Résidu provenant de matières biologiques : déchets alimentaires ou du jardin, fumier, etc.

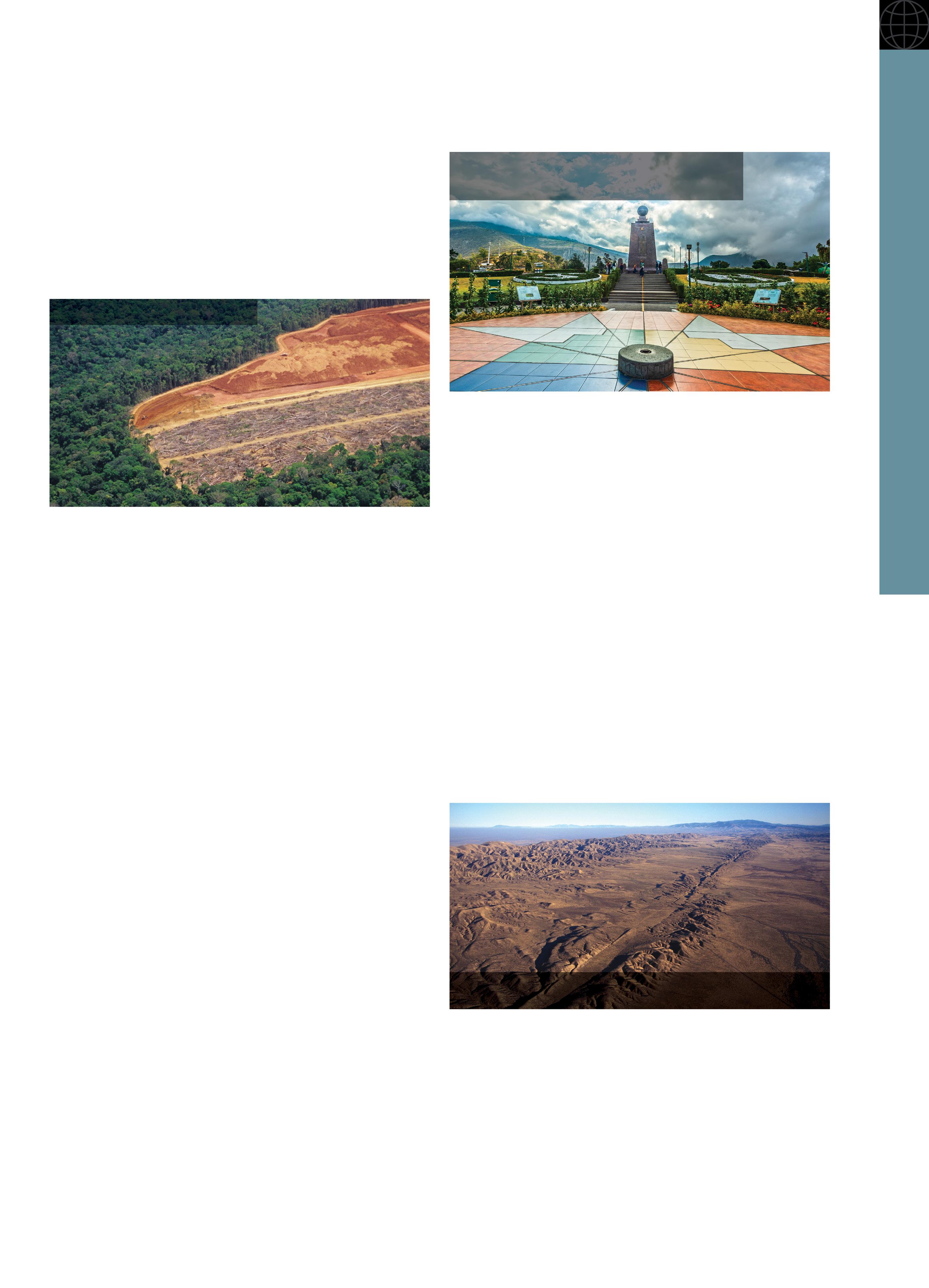

DÉFORESTATION Activité humaine qui consiste à réduire de façon importante la surface forestière pour des raisons économiques. 3

ÉMIGRATION Départ d’une personne ou d’un groupe de personnes de leur pays pour s’installer durablement dans un autre pays.

ENDÉMIQUE Espèce ou caractéristique propre à une région précise.

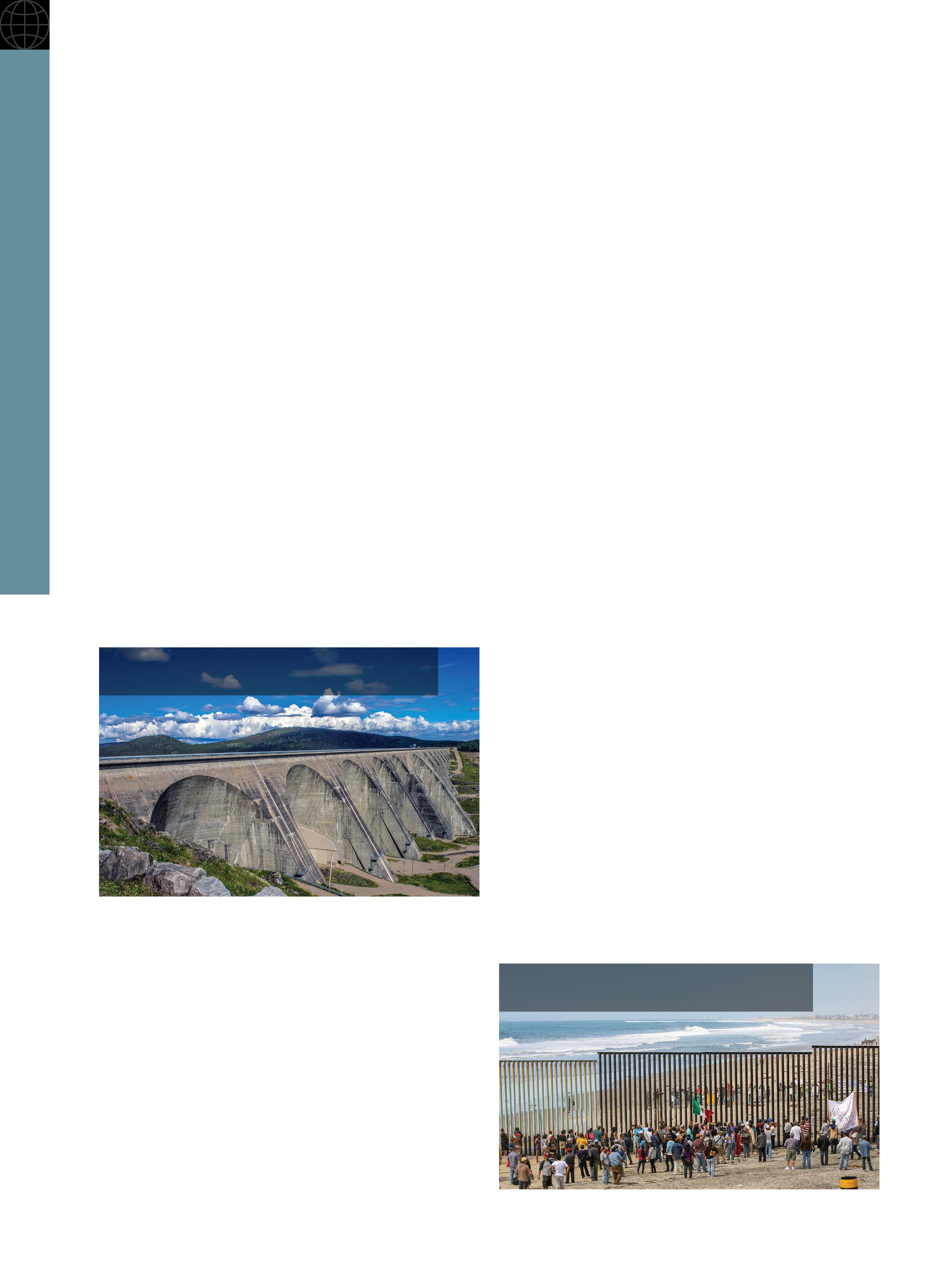

ÉQUATEUR Ligne imaginaire qui divise la Terre en deux hémisphères : Nord et Sud. Elle représente le degré de latitude 0, soit celui où la distance jusqu’au pôle Nord est égale à celle jusqu’au pôle Sud. 4

4 Le monument Mitad del Mundo (le milieu du Monde) est situé à San Antonio de Pichincha, en Équateur, et signale la ligne de partage entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud.

DÉLOCALISATION Processus par lequel une entreprise transfère sa production en entier ou en partie dans un autre pays pour en réduire les coûts.

DÉMOGRAPHIE Étude quantitative des populations humaines et de leurs dynamiques, à partir de leurs composantes : fécondité, statut matrimonial, migration, vieillissement et mortalité.

DENSITÉ Nombre d’habitants par kilomètre carré (km2). Le calcul se fait de la façon suivante : nombre d’habitants ÷ superficie (km2) = nombre d’habitants par km2

DÉSERTIFICATION Dégradation des sols, qui perdent leur fertilité et s’assèchent, surtout en raison de l’activité humaine et des changements climatiques.

DÉVELOPPEMENT Ensemble des processus économiques, sociaux et environnementaux visant à améliorer le bien-être et la qualité de vie des populations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE Développement qui vise la satisfaction des besoins actuels sans nuire à celle des besoins futurs. Il doit donc se faire dans le respect de l’environnement, des gens et de l’économie.

DIASPORA Ensemble des personnes partageant une origine culturelle et régionale, mais vivant en dehors des frontières de leur patrie traditionnelle, souvent après en avoir été chassées. Elle désigne aussi la communauté issue de cette migration, souvent marquée par des liens culturels, sociaux et économiques entre ses membres.

DORSALE Très long relief océanique formé par l’éloignement de deux plaques tectoniques, laissant ainsi le magma s’échapper et former une chaîne de montagnes sous-marines.

DROIT ANCESTRAL Droit reconnu aux peuples autochtones et aux communautés locales. Il a pour base la tradition, l’histoire et le lien profond avec le territoire ou les ressources naturelles, transmis d’une génération à l’autre.

EEAUX USÉES Eaux qui résultent des activités humaines en contexte domestique (toilette, douche, laveuse, etc.) ou industriel (usines) et qui sont ensuite rejetées dans les égouts ou les fosses septiques.

ÉCOSYSTÈME Ensemble d’organismes vivants qui interagissent entre eux et avec leur environnement (eau, sol, air). Il fonctionne comme un système équilibré où chaque élément joue un rôle pour garder l’ensemble en vie.

ÉCOUMÈNE Ensemble des lieux habités ou exploités par les êtres humains sur la planète.

EFFET DE SERRE Phénomène qui se produit lorsque les rayons du Soleil entrant dans l’atmosphère de la Terre demeurent piégés par certains gaz qui empêchent la chaleur de s’échapper. Cela entraîne un réchauffement de l’atmosphère, et donc de la planète. Depuis le début de la révolution industrielle, le rejet de quantités importantes de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère a amplifié l’effet de serre.

ÉROSION Processus de dégradation des sols et des roches par des agents naturels (eau, vent, glace) ou l’action humaine, et qui déplace les particules de matière d’un lieu à un autre.

ÉRUPTION VOLCANIQUE Voir VOLCANISME

ESPÈCE INDIGÈNE Plante, animal ou micro-organisme qui vit naturellement dans un environnement donné, où son évolution et son adaptation se sont faites sans intervention humaine.

ESPÈCE INVASIVE Plante, animal ou micro-organisme non indigène introduit dans un nouvel habitat et qui se propage rapidement, causant des problèmes environnementaux, sanitaires ou économiques.

ESPÈCE MENACÉE Plante ou animal dont la population a tant diminué qu’elle risque de disparaître dans un avenir proche.

ÉTALEMENT URBAIN Extension progressive des zones urbaines sur les zones rurales environnantes.

EXODE RURAL Départ massif de populations rurales vers les zones urbaines, motivé par la recherche de travail ou de meilleures conditions de vie.

EXPORTATION Action de vendre des biens produits dans un pays à un autre pays et de les y transporter.

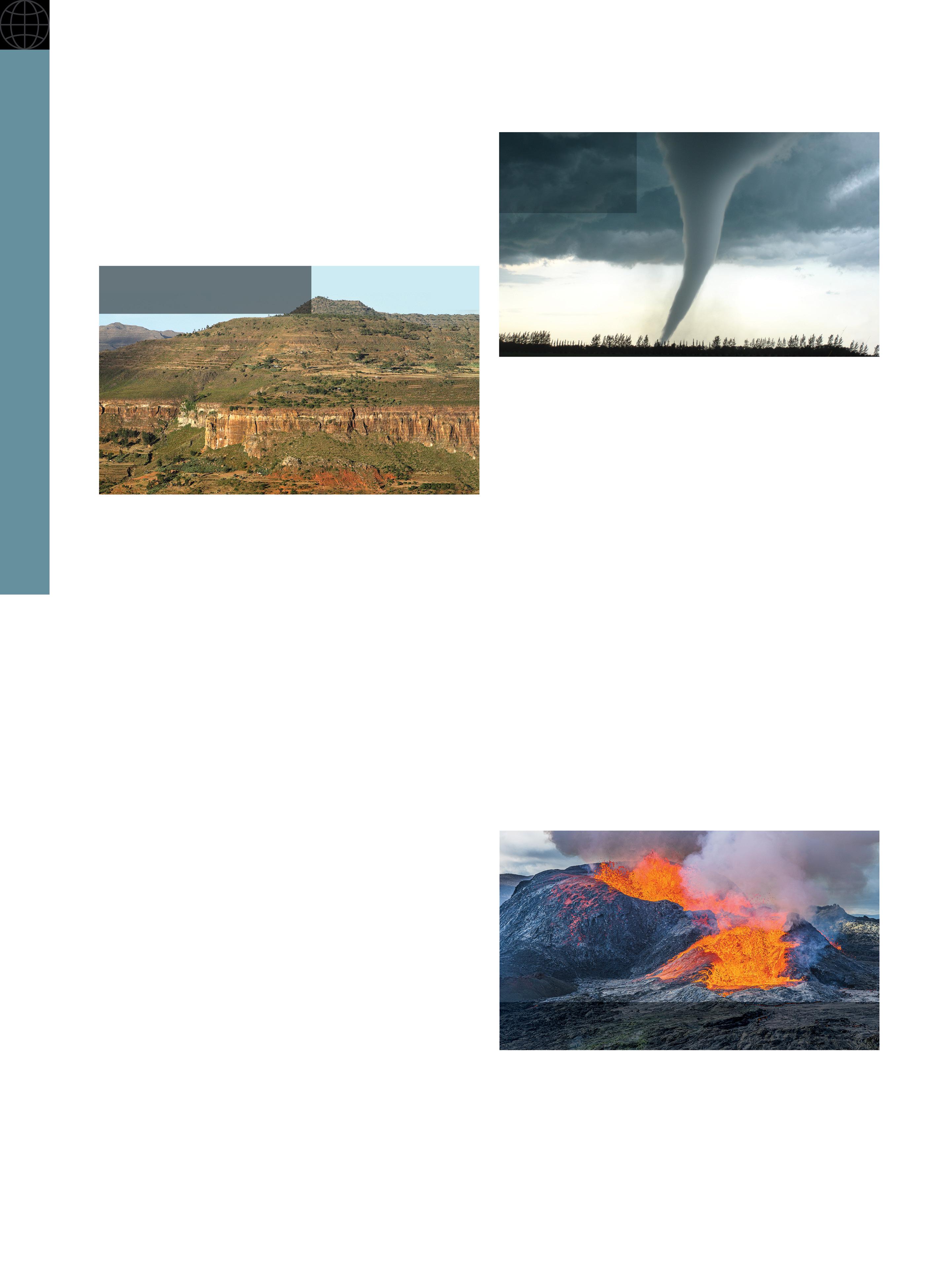

FFAILLE Fracture dans la croûte terrestre le long de laquelle deux blocs de roche se déplacent l’un par rapport à l’autre. 5

5 La faille de San Andreas, en Californie, est longue de 1 300 km et marque la zone de rencontre de deux plaques tectoniques : nord-américaine et du Pacifique.

FLUX TOURISTIQUE Déplacement d’un grand nombre de touristes d’un lieu à un autre.

FOSSE OCÉANIQUE Dépression profonde et allongée dans le fond des océans, formée par la subduction d’une plaque lithosphérique océanique sous une autre. Ces fosses sont les points les plus profonds des océans et peuvent atteindre des milliers de mètres de profondeur.

FOYER DE POPULATION Zone géographique de forte densité humaine, souvent caractérisée par des centres urbains et une forte concentration de personnes.

FOYER TOURISTIQUE Zone géographique qui attire un très grand nombre de visiteurs grâce à ses attractions et qui est aménagée pour les accueillir aisément.

FRONTIÈRE INTERNATIONALE Limite territoriale qui sépare deux pays et fixée par traité entre ces deux États.

3 Déforestation dans la forêt amazonienne.

FRONTIÈRE NATIONALE Limite territoriale qui divise des zones à l’intérieur d’un pays.

FUSEAU HORAIRE Zone géographique où l’heure officielle est la même, et qui est définie en fonction de sa position par rapport au méridien de Greenwich (méridien d’origine). La Terre étant divisée en 24 fuseaux, chaque zone correspond à un décalage horaire d’une heure par rapport à la suivante.

G

GAZODUC Tuyau utilisé pour transporter du gaz naturel sur de longues distances, soit du lieu de production jusqu’aux lieux de distribution.

GÉOGRAPHIE Science qui étudie l’aspect de la surface de la Terre, mais aussi les rapports des sociétés humaines avec les espaces qu’elles y occupent.

GÉOLOGIE Science qui étudie la structure, la composition et l’évolution de la Terre.

GLISSEMENT DE TERRAIN Mouvement de masse du sol et de roches se déplaçant le long d’une pente et qui peut entraîner des coulées de boue, de terre, de roches et de débris.

H

HECTARE (ha) Unité de mesure équivalant à 10 000 m2

HÉMISPHÈRE Chacune des deux moitiés de la Terre, divisées soit par l’équateur (hémisphère Nord et hémisphère Sud), soit par le méridien de Greenwich (hémisphère Est et hémisphère Ouest).

HEURE LÉGALE Heure officielle adoptée par un pays ou une région, généralement selon le fuseau horaire où ils se trouvent.

HEURE SOLAIRE Heure basée sur la position du Soleil dans le ciel, et mesurée à partir du midi solaire, c’est-à-dire le moment où le Soleil atteint le point le plus haut dans le ciel.

HYDROCARBURE Composé chimique constitué d’hydrogène et de carbone et utilisé comme source d’énergie. Le gaz naturel est un hydrocarbure et le pétrole contient des hydrocarbures.

HYDROÉLECTRICITÉ Électricité produite à partir de la force de l’eau en mouvement. Il s’agit d’une forme d’énergie renouvelable. 6

6 Le barrage Daniel-Johnson, le plus grand barrage à voûtes et contreforts du monde, est essentiel aux centrales Manic-5 et Manic-5-PA qui fournissent de l’hydroélectricité aux Québécois depuis 1970.

HYDROGRAPHIE Étude des eaux de surface (rivière, lac, océan, etc.) et souterraines (nappe phréatique) et de leur interaction avec l’environnement. Désigne aussi l’ensemble des cours d’eau d’une région donnée, organisés en bassins hydrographiques.

HYDRONYME Nom propre donné à une étendue d’eau (lac, mer, océan) ou à un cours d’eau (fleuve, rivière, etc.).

HYDROSPHÈRE Ensemble de l’eau présente sur Terre, sous toutes ses formes : liquide (océans, lacs, rivières), solide (glace, neige) et gazeuse (vapeur d’eau dans l’atmosphère). Elle couvre environ 71 % de la surface de la planète.

INFRASTRUCTURE Ensemble des installations et des services essentiels (routes, ponts, égouts, réseaux d’eau et d’électricité, etc.) qui soutiennent le fonctionnement d’une société ou d’une économie.

INLANDSIS Vaste calotte glaciaire recouvrant une surface terrestre et dont les dimensions dépassent 50 000 km2, comme dans l’archipel Arctique au Canada ou en Antarctique.

INONDATION Débordement d’un cours d’eau ou montée des eaux qui saturent rapidement le sol et pénètrent dans les bâtiments. Elle peut être causée par des pluies abondantes, la fonte rapide des neiges, un sol devenu imperméable (asphalte, béton), etc.

K

KILOWATTHEURE (kWh) Unité de mesure permettant d’exprimer l’énergie consommée en une heure. Un kilowattheure (kWh) correspond à 1 000 wattheures.

L

LATITUDE Position d’un point sur la surface de la Terre par rapport à l’équateur (parallèle 0°), exprimée en degrés nord ou sud.

LITHOSPHÈRE Couche externe solide de la Terre, c’est-à-dire la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau de la planète. Elle comprend les continents, mais aussi les plaques lithosphériques des océans.

LONGITUDE Position d’un point sur la surface de la Terre par rapport au méridien de Greenwich (méridien 0°), exprimée en degrés est ou ouest.

M

MAGNITUDE Force d’un tremblement de terre. Elle est mesurée à l’aide de l’échelle de moment (Mw), qui évalue l’énergie libérée lors de la rupture d’une faille en tenant compte de la taille de la zone de rupture et du déplacement des roches.

MARÉE Mouvement quotidien de montée et de descente du niveau des eaux causé par l’effet des forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil.

MATIÈRE PREMIÈRE Substance d’origine naturelle qui doit être transformée afin d’être utilisée dans la fabrication d’un produit.

MÉGALOPOLE Zone urbaine immense regroupant plusieurs agglomérations d’envergure aux économies interreliées et formant un pôle démographique, économique et politique très important. Elle possède une aire d’influence d’ampleur internationale, voire mondiale. Un exemple nord-américain est le BosWash, cette vaste étendue urbaine s’étendant de Boston à Washington D.C.

MÉGAPOLE Très grande ville qui dépasse 10 millions d’habitants et qui a une influence économique, sociale et culturelle importante, comme New York, Tokyo et Mexico.

MÉRIDIEN Ligne imaginaire qui relie les deux pôles et qui fait le tour de la Terre. Il sert à déterminer la longitude d’un lieu.

MÉRIDIEN DE GREENWICH Méridien qui divise la Terre en deux hémisphères : Est et Ouest. Il représente le degré de longitude 0. On l’appelle aussi « méridien d’origine » ou « méridien zéro ».

MÉTROPOLE Grande ville jouant un rôle central dans un pays ou une région par la taille de sa population ou son influence économique, politique et culturelle.

MIGRATION Tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituelle, soit à l’intérieur d’un même pays, soit par-delà une frontière internationale pour des raisons économiques, politiques, environnementales, etc. 7

7 La barrière entre les États-Unis et le Mexique se termine à l’ouest à Playas de Tijuana, au nord du Mexique. Elle a été aménagée pour contrôler le flux de migration des Mexicains vers les États-Unis.

IICEBERG Bloc de glace détaché d’une banquise ou d’un glacier et qui flotte sur l’eau. Sa partie immergée est plus importante que sa partie visible.

IMMIGRATION Arrivée d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un nouveau pays pour s’y installer durablement.

IMPORTATION Achat de biens ou de services produits dans un autre pays.

INDUSTRIALISATION Transformation d’une économie basée sur l’agriculture et l’artisanat en une économie basée sur la production industrielle, entraînant l’utilisation de machines et l’urbanisation.

MILIEU À RISQUE Zone ou environnement soumis à des événements dangereux qui menacent une population : inondations, séismes, accidents industriels, etc.

MONDIALISATION Processus en croissance des échanges économiques et culturels à l’échelle mondiale, propulsé par les progrès sur les plans de la technologie, des communications et des transports.

MOUSSON Changement saisonnier des vents dans les régions tropicales qui cause de fortes précipitations (pluie) pendant l’été et des conditions sèches pendant l’hiver.

MULTIETHNICITÉ Présence de personnes de différentes origines sur un même territoire.

MULTINATIONALE Grande entreprise qui exerce des activités commerciales, de production ou de services dans plusieurs pays.

N

NAPPE PHRÉATIQUE Couche d’eau sous la surface terrestre accumulée dans les pores et les fissures des roches et des sédiments.

NATION Groupe de personnes ayant une histoire et une culture communes et vivant sur un territoire qu’elles administrent.

NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT Échelle qui sert à mesurer le progrès économique, social et technologique d’un pays ou d’une région et qui tient compte de l’éducation, de la santé et de la richesse de leur population.

NIVEAU DE VIE Quantité et qualité des biens et des services qu’une personne ou un groupe de personnes peuvent acquérir ou dont elles peuvent disposer.

NORD GÉOGRAPHIQUE Aussi appelé « pôle Nord ». Endroit où l’axe de rotation terrestre croise la surface de la Terre. Point fixe utilisé pour la navigation et la cartographie, il est situé au milieu de l’océan Arctique, à plus de 720 km au nord de l’île d’Ellesmere (Nunavut).

NORD MAGNÉTIQUE Point vers lequel les aiguilles des boussoles s’orientent, situé près du pôle Nord magnétique, qui se déplace lentement au fil du temps. Contrairement au nord géographique, qui est fixe, le nord magnétique varie en fonction de la position des pôles magnétiques de la Terre.

NORDICITÉ Caractéristiques du mode de vie des habitants des régions du Nord, adapté à des conditions particulières liées au froid et à la saisonnalité. 8

8 Le transport en traîneaux à chiens est une adaptation aux conditions climatiques nordiques de Spitzbergen, une île au nord de la Norvège, dans l’océan Arctique.

OOLÉODUC Grand tuyau (pipeline) servant au transport du pétrole brut sur de longues distances.

OURAGAN Voir CYCLONE. Le terme est utilisé pour le nord de l’océan Atlantique et le nord-est de l’océan Pacifique (Amérique du Nord, Europe).

PPARALLÈLE Ligne imaginaire parallèle à l’équateur qui fait le tour de la Terre. Il sert à déterminer la latitude d’un lieu.

PARC NATIONAL Zone protégée par un gouvernement en vue de la préservation de son écosystème, de ses paysages, de sa faune ou de sa flore, tout en permettant sa fréquentation par le public.

PATRIMOINE Ensemble des biens, traditions et valeurs du passé transmis d’une génération à l’autre.

PATRIMOINE CULTUREL Ensemble des biens matériels et immatériels d’une société, tels que des œuvres d’art, la langue, les monuments et la littérature, et qui en forment l’héritage. 9

PATRIMOINE NATUREL Ensemble des ressources et espaces naturels dont on reconnaît l’importance sur le plan de la biodiversité et de l’environnement, et qui peuvent être des écosystèmes, des paysages, des espèces vivantes, etc.

PAYS ATELIERS Pays qui produisent des biens manufacturés à bon marché pour le compte des pays plus développés.

9 Al-Khazneh (Trésor) fait partie du site archéologique de Pétra, en Jordanie, dont les édifices ont été désignés par l'UNESCO comme appartenant au patrimoine mondial.

PAYS DÉVELOPPÉS Pays dont l’économie est avancée et où la population a un niveau de vie élevé. Leurs infrastructures sont efficaces, et leurs systèmes de santé et d’éducation sont performants.

PAYS ÉMERGENTS Pays qui ont connu une forte croissance économique au cours des dernières décennies, ainsi qu’une industrialisation accrue, une meilleure intégration dans l’économie mondiale et une amélioration de leurs infrastructures et de leur niveau de vie. La Chine, le Brésil et le Mexique sont des exemples typiques de pays émergents. Ils sont encore en transition, mais leur développement économique les place dans une position intermédiaire entre les pays développés et les pays en développement.

PAYS EN DÉVELOPPEMENT Pays où la population a un niveau de vie relativement bas et dont l’économie repose sur une dépendance à l’agriculture, une industrialisation limitée et des infrastructures moins développées. Ils font généralement face à des défis importants sur le plan de la précarité, de la santé et de l’éducation.

PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) Terme utilisé par l’ONU pour désigner les pays présentant des niveaux de développement économique et humain très faibles (pauvreté extrême, infrastructure limitée, accès limité aux services de santé et d’éducation).

PERGÉLISOL Sol des régions polaires ou alpines qui demeure gelé pendant au moins deux années de suite.

PHÉNOMÈNE NATUREL Événement se produisant dans la nature et ne résultant pas d’une intervention humaine : tremblement de terre, tsunami, aurore boréale, etc.

PLAQUE TECTONIQUE (ou PLAQUE LITHOSPHÉRIQUE) Morceau de la lithosphère qui se déplace lentement et interagit avec d’autres plaques, en s’écartant, se frottant ou se heurtant, provoquant ainsi des séismes, des éruptions volcaniques et la formation de montagnes.

POINT CHAUD Zone fixe de la croûte terrestre où le magma remonte du manteau profond, causant une activité volcanique qu’on appelle « volcanisme intraplaque ».

POINTS CARDINAUX Points de repère qui permettent de se situer dans l’espace (Nord, Sud, Est, Ouest). Ils servent entre autres à déterminer une position sur une carte.

POPULATION ACTIVE Ensemble des personnes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) et qui sont disponibles sur le marché du travail, soit en étant déjà à l’emploi ou en cherchant un emploi.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) Estimation de la richesse d’un pays basée sur la valeur des biens et des services produits dans ce pays en une année.

RRÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Augmentation à long terme des températures moyennes de la Terre, amplifiée depuis le début de l’ère industrielle par des intrants anthropiques (émission de gaz à effet de serre). Le réchauffement climatique est un indicateur des changements climatiques.

RÉFUGIÉ Personne qui a fui son pays pour échapper à un conflit armé, à la violence, à une catastrophe ou à une persécution liée à son ethnie, à sa religion, à sa nationalité ou à ses opinions politiques, et qui cherche refuge, soit sécurité et protection, dans un autre pays.

RÉSERVE Au Canada, territoire réservé aux Premières Nations et géré de façon autonome par celles-ci, où les résidents conservent des droits particuliers. Les Métis et les Inuits ne gèrent pas de réserves au Canada.

RÉSILIENCE Capacité d’un territoire ou d’une population à se remettre d’une perturbation, comme une catastrophe naturelle ou une crise économique. Elle suppose l’adaptation et la récupération permettant de restaurer l’équilibre et de minimiser les impacts à long terme.

RESSOURCE NATURELLE Élément qui se trouve dans la nature (eau, terres fertiles, minéraux, forêts) et que les êtres humains exploitent pour répondre à leurs besoins ou pour le vendre à leur profit.

RESSOURCE NON RENOUVELABLE Élément naturel exploité par les êtres humains et dont la capacité de régénération est nulle ou trop faible, ce qui fait qu’une fois exploité, rien ne le remplace : combustibles fossiles (charbon, gaz et pétrole), minéraux, énergie nucléaire, etc.

RESSOURCE RENOUVELABLE Élément naturel exploité par les êtres humains et qui a la capacité de se régénérer naturellement assez rapidement pour que son exploitation puisse se faire à long terme : vent, Soleil, force de l’eau, arbres, etc.

REVENU NATIONAL BRUT Somme de tous les revenus (salaires, bénéfices, loyers, intérêts, etc.) des habitants d’un pays durant une période donnée.

RIFT Région où la croûte terrestre s’étire lorsque deux plaques tectoniques s’éloignent l’une de l’autre, formant ainsi un fossé (rift en anglais) où l’activité volcanique peut être importante. Le rift peut être continental ou océanique. 10

10 Le Grand Rift parcourt l'est de l'Afrique du nord au sud. Dans sa partie au nord, il creuse une vallée profonde en Éthiopie.

RISQUE ARTIFICIEL Probabilité qu’un phénomène dû à l’activité humaine et potentiellement dangereux pour une région ou une population se produise : explosion ou déversement de produits chimiques, surutilisation de pesticides ou d’antibiotiques, etc.

RISQUE NATUREL Probabilité qu’un phénomène naturel et potentiellement dangereux pour une région ou une population se produise : inondation, ouragan, séisme, etc.

RURALITÉ Caractéristiques du mode de vie des habitants de la campagne (un espace à faible densité de population), dont les activités sont liées à la nature, aux paysages et à l’agriculture.

S

SÉCHERESSE Insuffisance ou absence de précipitations pendant une période assez prolongée pour qu’il y ait des impacts environnementaux. Ce phénomène dépend des conditions locales : climat, températures, utilisation de l’eau par les êtres humains, etc.

SÉISME Secousse brusque de la croûte terrestre causée par le déplacement soudain des plaques tectoniques.

SMOG Mélange de brouillard et de pollution atmosphérique dont les particules fines sont néfastes pour la santé et l’environnement. Le terme est un mot-valise composé des mots anglais smoke (fumée) et fog (brouillard).

SOLDE DÉMOGRAPHIQUE Somme du solde naturel et du solde migratoire dans une population au cours d’une période donnée.

SOLDE MIGRATOIRE Différence entre le nombre d’immigrants (personnes entrant dans un pays) et le nombre d’émigrants (personnes quittant un pays) au cours d’une période donnée.

SOLDE NATUREL Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès dans une population au cours d’une période donnée.

SOURCE D’ÉNERGIE Élément naturel ou procédé permettant de produire l’énergie nécessaire aux activités humaines : pétrole, Soleil, eau, vent, etc.

SYLVICULTURE Pratique visant la culture et l’exploitation de la ressource naturelle que sont les arbres et les forêts : conservation, reboisement, plan des coupes, etc.

TTAUX D’ALPHABÉTISME Aussi appelé « taux d’alphabétisation ». Proportion de la population de 15 ans et plus qui sait lire, écrire et comprendre un texte simple et court sur la vie quotidienne.

TAUX DE SCOLARISATION Proportion de jeunes d’un âge donné qui sont inscrits dans une école par rapport à l’ensemble de la population du même âge.

TERRITOIRE Zone géographique délimitée que des personnes occupent et gèrent pour y vivre et organiser leurs activités.

TOPONYME Nom propre donné à un élément géographique (ville, pays, chaîne de montagnes, etc.).

TORNADE Tourbillon de vents violents qui se forme entre la base d’un nuage et le sol. On en mesure l’intensité en fonction de la vitesse des vents et des dégâts qu’ils causent à l’aide de l’échelle Fujita. 11

TOURISME Ensemble des activités et des déplacements effectués par des personnes qui vont de façon temporaire dans des lieux pour y jouir du repos, de la découverte ou de loisirs.

TREMBLEMENT DE TERRE Voir SÉISME

TROPIQUE Parallèle situé à une latitude spécifique sur la Terre, marquant la limite où le Soleil peut atteindre sa position verticale. Il existe deux tropiques : le tropique du Cancer, situé à 23,5° au nord de l’équateur, et le tropique du Capricorne, situé à 23,5° au sud de l’équateur.

TSUNAMI Série d’immenses vagues océaniques provoquées par un événement géologique donné, comme un séisme sous-marin, et qui peuvent être dévastatrices lorsqu’elles frappent les côtes.

TYPHON Voir CYCLONE. Le terme est utilisé pour le nord-ouest de l’océan Pacifique (Asie, Asie du Sud-Est).

U

URBANISATION Processus de croissance d’une ville sur les plans de sa population, de ses infrastructures et de la zone qu’elle occupe, entraînant le développement de ses activités et services.

V

VÉGÉTATION Ensemble des végétaux et des plantes qui poussent naturellement dans un lieu. Elle varie d’un espace à un autre en fonction du climat, du relief et des types de sols.

VOLCANISME Ensemble des phénomènes géologiques se rapportant à l’activité des volcans et aux processus liés à leur formation : séisme, éruption de magma, pression de gaz, etc. 12

Volcan en éruption sur la péninsule de Reykjanes, en Islande, où l'on peut observer le magma en fusion et les gaz s’échappant du cratère. Le volcanisme de cette région permet l’utilisation d’une centrale géothermale d’électricité.

VULNÉRABILITÉ Susceptibilité d’une population ou d’un territoire à subir des impacts négatifs face à des risques ou des perturbations, comme des catastrophes naturelles, des crises économiques ou des conflits.

Z

ZONAGE Aménagement d’un territoire en différentes zones destinées à des activités précises : habitation, industrie, usage public, etc.

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE (ZEE) Zone marine où un pays a des droits exclusifs pour exploiter les ressources naturelles, comme les poissons ou les minéraux. Elle s’étend jusqu’à 370 km des côtes, mais ne donne pas de contrôle sur la mer elle-même.

11 Tornade destructrice à Elie, au Manitoba, dont l’entonnoir a provoqué des vents de catégorie 5 sur l’échelle de Fujita, soit de 420 à 510 km/h.

12

MONDE

Monde physique 20

Monde politique 22

Population 24

Tectonique et géologie 26

Climat 30

Biomes 35

Environnement 36

Ressources naturelles 44

Mines et énergie 46

Urbanisation 48

Population 50

Conditions de vie 56

Économie 59

Tourisme 62

Politique 63

STATISTIQUES

Superficie de la surface de la Terre :

Superficie des terres émergées :

Superficie des mers et des océans :

Population : 8 200 000 000 habitants

Pays le plus grand : Russie (17 075 400 km2)

Fleuve le plus long : Nil (6 671 km)

Sommet le plus haut : mont Everest (8 848 m)

Coraux, mer du Japon.

Île de Svalbard, mer du Groenland.

Jatilwih, île de Bali, Indonésie.

Dubaï, Émirats arabes unis.

Région masaï, sud du Kenya.

Cour a n t du Groe n l a nd oc c i d e n lat latneirote

éD ir v e n droeuqitnalta regnimrIdtnaruoC

Courant d u L a b r ad o r

t

r n atif des moussons éD ir v e v e r s l E s t tnaruoC eilartsuAd latneiro

C

Co ur a n t s u dé q u a t o r a rtsuA’dtnaruoC a l i e latnedicco

oCtnaru sed sengieracsaM

sedtnaruoC selliugiA

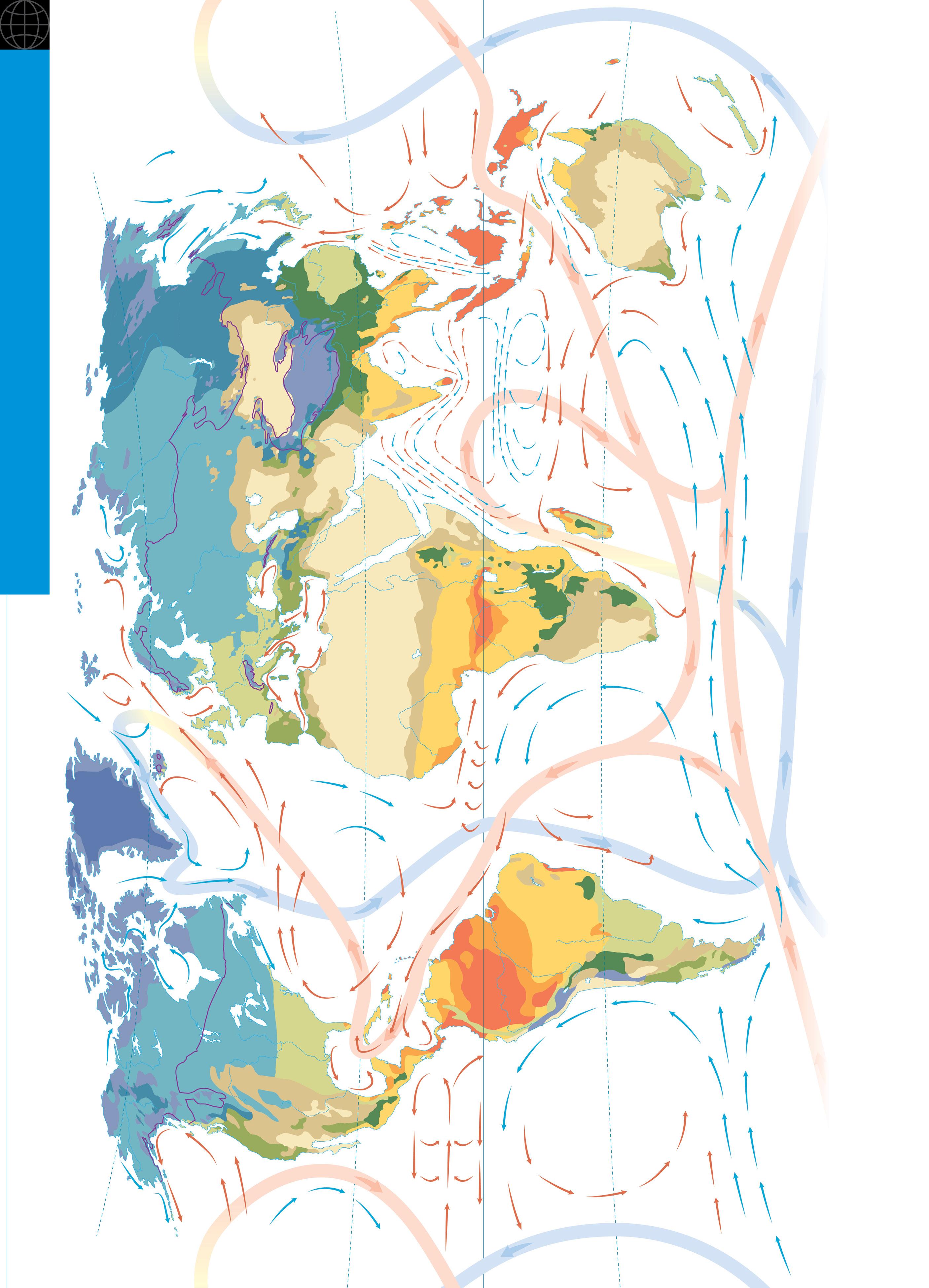

Les premières lettres (de A à E) renvoient au type de climat, les deuxièmes (en majuscules ou en minuscules), principalement au régime pluviométrique, parfois à la température (F : gel, f : humide, m : pluie de mousson, S : steppe, s : sec en été, T : toundra, W : désert, w : sec en hiver). Les troisièmes lettres, qui précisent l’amplitude des variations de température, ne figurent pas sur cette carte.

Cdlo llaW

G u l f S t r e a m

C o u r a nt des C a r a ï b e s Courantdes Antilles

n t d u B r é s i l

Chivo

xériques

Déserts et brousses

Toundra Mangroves Récif corallien Calotte glaciaire

Prairies, savanes et brousses tropicales et subtropicales

Prairies, savanes et brousses tempérées Prairies et brousses d’altitude Prairies et savanes inondables

Forêts boréales et taïga Forêts de conifères tempérées Forêts de feuillus et forêts mixtes tempérées Forêts, bois et maquis méditerranéens

Un biome est une unité biogéographique comprenant un ensemble d’espèces animales et végétales caractéristiques d’un climat donné.

Biomes

Forêts de feuillus humides tropicales et subtropicales

Forêts de feuillus sèches tropicales et subtropicales Forêts de conifères tropicales et subtropicales

Source Fonds mondial pour la nature (WWF).

BIODIVERSITÉ

À cinq reprises au cours de l’histoire de la Terre, des extinctions de masse ont éradiqué une grande partie des êtres vivants, anéantissant des familles entières d’espèces en un laps de temps relativement court à l’échelle géologique. Malgré la disparition de 75 à 90 % des espèces lors de chaque événement, certaines ont réussi à survivre. Aujourd’hui, une bonne partie de la communauté scientifique tire la sonnette d’alarme : une sixième extinction de masse serait en cours, mais cette fois-ci, l’être humain en serait le principal responsable.

Limites planétaires

En 2009, le Stockholm Resilience Centre a proposé un tout premier cadre d’analyse qui met en valeur l’interdépendance de neuf phénomènes complexes influant sur l’évolution de la biodiversité et la stabilité de la biosphère : les limites planétaires. Il s’agit de seuils à ne pas dépasser pour assurer le maintien de la vie sur Terre et pour que l’humanité puisse vivre durablement

LIMITES PLANÉTAIRES

Érosion de la biodiversité

Déclin de la nature qui menace l’équilibre des écosystèmes et le bien-être des humains à la suite de la destruction d’habitats naturels et de la surexploitation des ressources provoquant la disparition de milliers d’espèces.

Perturbation des cycles biogéochimiques

Dégradation des milieux aquatiques attribuable à l’utilisation de trop grandes quantités d’engrais (azote et phosphore) pour les cultures, et qui entraîne l’eutrophisation des rivières et l’anoxie des océans.

Perturbation du cycle de l’eau douce

Perturbation du cycle de l’eau qui bouleverse les écosystèmes et qui est attribuable à la pollution et à la surexploitation de l’eau douce engendrées par les activités humaines.

Limite dépassée (risque élevé)

Limite dépassée (risque croissant)

Limite non dépassée selon les connaissances actuelles

Situation non quantifiée

dans un écosystème sécuritaire. Depuis 2015, nous avons franchi trois de ces limites planétaires, qui s’additionnent aux trois autres déjà franchies au cours des époques précédentes. Des neuf limites planétaires, il n’en reste plus que trois à franchir pour atteindre le seuil de l’extinction de la vie sur Terre.