impuls

Das Magazin der EBL

Batterien im Fokus

Batterien – faszinierende Energiespeicher

Ob in der Fernbedienung, im Smartphone, im Elektroauto oder als grosser Energiespeicher für ein Quartier – Batterien begleiten uns überall. Doch wie funktioniert eine Batterie überhaupt?

Das grosse Interview

Sirin Güntert hat eine Lehre als Geomatiker bei der EBL absolviert. Warum er sich entschieden hat, eine weitere Lehre anzuhängen, erfahren Sie im Interview.

Lesen Sie alles über dieses spannende Thema und erfahren Sie mehr über Nachhaltigkeit, Recycling und Second Life.

Die EBL ist fest im Oberbaselbiet verwurzelt und zugleich schweizweit und über die Landesgrenzen hinaus aktiv. Aktuell realisiert sie ein Grossprojekt in der Innerschweiz und engagiert sich bei erneuerbaren Energieprojekten in Europa. Lesen Sie mehr über die vielfältigen Aktivitäten der EBL.

Liebe Leserinnen und Leser

Mit dieser ersten Neuausgabe unseres Kundenmagazins möchten wir Ihnen Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Energiewirtschaft geben – nah an unserer Region und mit Blick auf die Zukunft. Die Branche befindet sich in einer spannenden Phase des Wandels: Das «Netto-Null»-Ziel des Bundes bis

2050, innovative Technologien in allen Bereichen der Energieversorgung sowie eine wachsende Bereitschaft in der Gesellschaft, aktiv zur Energiewende beizutragen, bedeuten für uns als genossenschaftlich organisierte Energieversorgerin viele Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen. Wir bewegen uns zwischen regionaler Verantwortung und nationalen Strategien und gewährleisten dabei Tag für Tag eine zuverlässige Versorgung unserer Kundinnen und Kunden.

Unsere Netzelektriker sind dafür unentbehrlich. Sie sorgen nicht nur für den reibungslosen Betrieb, sondern entwickeln unsere Infrastruktur laufend weiter. Gleichzeitig schreitet die Entwicklung neuer Technologien voran: Batteriespeicher werden leistungsfähiger, günstiger und flexibler. Das erlaubt

es, Strom aus erneuerbaren Quellen noch effizienter zu nutzen und Lastspitzen zu glätten.

Diese und weitere Themen finden Sie in der ersten Ausgabe des neu aufgelegten Kundenmagazins der EBL. Sein Name «impuls» soll auch ein Ansporn an uns sein, Ihnen neue Denkanstösse und Informationen zu liefern und auf informative und unterhaltsame Weise Einblicke in die Welt der Energieversorgung zu ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und unterhaltsame Lektüre.

Tobias Andrist, CEO

Redaktion

Nun liegt sie vor uns: die erste Ausgabe des neuaufgelegten Kundenmagazins der EBL namens «impuls». Mit viel Herzblut und Engagement hat sich das Team Marketing und Kommunikation um Kathrin Janse van Rensburg darangemacht, unseren Leserinnen und Lesern ein modernes, ansprechendes neues Kundenmagazin präsentieren zu können. Wir hoffen, Ihnen damit spannende Einblicke in die Welt der EBL zu verschaffen.

Sie haben Anregungen und Feedback? Schreiben Sie uns per Mail an kundenmagazin@ebl.ch

Eliane Staub, Projektleitung, Texte; Thomas Spinnler, Stv. Projektleiter; Kathrin Janse van Rensburg, Leiterin Marketing & Kommunikation

Netzelektriker: hoch hinaus für unsere Stromversorgung

Wenn bei uns zu Hause zuverlässig Strom aus der Steckdose fliesst, verdanken wir das nicht nur Kraftwerken und Leitungen, sondern vor allem den Menschen, die diese Netze bauen, warten und reparieren: unseren Netzelektrikerinnen und Netzelektrikern. Sie sorgen dafür, dass elektrische Energie sicher vom Kraftwerk bis vor unsere Haustüre gelangt –und das Schweizer Netz zu den zuverlässigsten der Welt gehört.

Im Alltag begegnen wir ihnen, wenn sie Strassenbeleuchtungen warten, Kabel unter der Erde verlegen, Trafostationen errichten oder hoch oben an Hochspannungsleitungen arbeiten. Ihre Einsätze sind vielfältig und oft spektakulär: mal in luftiger Höhe mit Panoramablick, mal tief im Boden, um Kabelverbindungen zu prüfen. Netzelektrikerinnen und Netzelektriker arbeiten draussen – bei Sonne, Regen, Schnee und Wind. Sie kennen keine monotonen Büroroutinen: Jeder Tag bringt neue Aufgaben und neue Orte.

Der Beruf verbindet handwerkliches Geschick mit moderner Technik. Tablets, digitale Messgeräte und sogar Drohnen

Die EBL bildet jedes Jahr junge Menschen zu Netzelektrikerinnen und Netzelektrikern aus.

Mehr Infos auf e bl.ch/lehrstellen oder per QR-Code.

gehören heute selbstverständlich zum Werkzeug. Wer sich für diesen Beruf entscheidet, verbindet Tradition mit Innovation – und erlebt hautnah, wie Technik unser Leben am Laufen hält.

Sicherheit und Können

Die Arbeit mit Strom ist anspruchsvoll und nicht ohne Risiko. Wer an einem Viehzaun schon einmal einen Stromschlag gespürt hat, weiss, dass bereits kurze, unbedachte Berührungen schmerzhaft sein können. Strom ist unsichtbar, aber enorm kraftvoll – Fehler verzeiht dieser Beruf nicht. Darum gilt: Sicherheit steht immer an erster Stelle. Schon in der dreijährigen Ausbildung wird grosser Wert darauf gelegt, dass Lernende Schutzmassnahmen verinnerlichen, klare Abläufe befolgen und Risiken richtig einschätzen.

Netzelektrikerinnen und Netzelektriker benötigen Schwindelfreiheit, körperliche Fitness, Präzision und Verantwortungsbewusstsein. Dafür belohnt der Beruf mit Erlebnissen, die nur wenige kennen: Arbeiten auf Strommasten mit atemberaubender Aussicht, Teamarbeit in herausfordernden Situationen und das gute Gefühl, am Ende des Tages etwas Sinnvolles geschaffen zu haben.

Unverzichtbar für die Gesellschaft Ohne sie würden nicht nur Wohnungen und Häuser dunkel bleiben – auch Spitäler, Schulen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wären lahmgelegt. Besonders nach Unwettern oder Störungen zeigt sich ihre Bedeutung: Dann sind sie schnell vor Ort, beheben Schäden und bringen den Strom wieder zum Fliessen.

Die Lehre zum Netzelektriker EFZ dauert drei Jahre. Zur Auswahl stehen verschiedene Fachrichtungen wie Energie, Telekommunikation oder Fahrleitungen – je nach ausbildendem Betrieb. Bei der EBL liegt der Fokus auf der Energieversorgung. Wer sich weiterentwickeln möchte, dem eröffnen sich

zahlreiche Perspektiven: vom Meister über den Techniker HF bis zum Ingenieur FH. So bleibt der Beruf langfristig spannend und eröffnet viele Wege.

Netzelektrikerinnen und Netzelektriker verbinden Fachwissen mit handwerklichem Können, Naturerlebnis mit Hightech. Sie sind die stillen Heldinnen und Helden der Energieversorgung – und sorgen dafür, dass unser modernes Leben überhaupt möglich ist. •

Unsere Lernenden in Action? Fürs Video hier scannen.

Wärme aus der Region – die Erneuerbare Energieschiene Ergolztal (3ET)

Mit der Erneuerbaren Energieschiene Ergolztal verbindet die EBL Schritt für Schritt mehrere lokale Fernwärmenetze zu einem grossen, klimafreundlichen Wärmesystem. Das Projekt setzt auf regionale Ressourcen, modernste Technik –und bringt die Nordwestschweiz der erneuerbaren Zukunft einen grossen Schritt näher.

Fernwärme ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Prinzip: Statt dass jedes Haus seine eigene Heizung betreibt, wird Wärme zentral erzeugt – zum Beispiel aus Holz, Abwärme aus Industrieprozessen oder anderen erneuerbaren Quellen – und über gut isolierte Leitungen zu den angeschlossenen Gebäuden transportiert. So entstehen weniger Emissionen, die Anlagen arbeiten effizienter, und die Wärmeversorgung ist sicher und planbar. Für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das: keine eigenen Heizkessel mehr im Keller, weniger Wartungsaufwand und stabile Preise.

Die Vision: ein Netz, das zusammenwächst Ein besonders ambitioniertes Vorhaben ist das Mehrgenerationenprojekt Erneuerbare Energieschiene Ergolztal (3ET) der EBL. 3ET soll Schritt für Schritt bestehende Wärmeverbünde zwischen Pratteln und Gelterkinden zu einem leistungsstarken System vernetzen. Herzstücke sind moderne Kraftwerke, die durch Abwärme und Biomasse betrieben werden. Dazu gehören beispielsweise die Abwärme der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Rhein oder diejenige von Industriepartnern in Pratteln. Diese erzeugen viel Wärme, die sie selbst nicht verwerten können, und speisen diese ins Fernwärmenetz ein. Weitere Energieträger sind regionale Waldhackschnitzel und Recyclingholz. Die Wertschöpfung bleibt damit in der Region, und der CO₂Ausstoss wird drastisch reduziert.

Der Ausbau der Energieschiene erfolgt in mehreren Etappen. Bereits heute sind Quartiere in Pratteln, Liestal und Gelterkinden zu einzelnen grösseren Verbünden zusammengeschlossen. In Zukunft sollen sie zu einem gemeinsamen, gemeindeübergreifenden Netz verbunden werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein einziges, grosses Netz kann Spitzenlasten besser ausgleichen, braucht weniger Reserveanlagen und kann auf Dauer deutlich günstiger betrieben werden. Ausserdem ermöglicht es, ältere, fossile Heizungen schrittweise stillzulegen. Im Vollausbau lassen sich so pro Jahr mehrere Zehntausend Tonnen CO₂ einsparen – vergleichbar mit den Emissionen von Tausenden Haushalten, die mit Öl oder Gas heizen.

Für die Nordwestschweiz ist die Erneuerbare Energieschiene Ergolztal ein Leuchtturmprojekt mit einem weiten Zeithorizont. Sie zeigt, wie sich Klimaschutz, Versorgungssicherheit und regionale Wirtschaftsförderung verbinden lassen. Jede neue Leitung, die verlegt wird, bringt die Region einen Schritt näher an ihr Ziel: eine nachhaltige, erneuerbare Wärmeversorgung für alle – zuverlässig, umweltfreundlich und aus der Region für die Region. •

Fernwärme vielleicht auch für Ihr Gebäude? Mehr Infos auf Seite 22!

Vom Baselland hinaus in die Welt

Die EBL ist fest im Oberbaselbiet verwurzelt und zugleich schweiz- wie europaweit aktiv.

Ein Schwerpunkt liegt im Aufbau und Betrieb von Wärmeverbünden über die Kantonsgrenzen hinaus. So versorgt die EBL im Worblental das Tiefenauquartier bei Bern und die Gemeinde Ittigen. Im Endausbau werden dort künftig bis zu 150 Kunden (oder rund 2500 Einfamilienhäuser) mit Wärme beliefert. Auch im Berner Oberland, in SaanenGstaad, betreibt die EBL ein zukunftsweisendes Projekt, das lokale Ressourcen nutzt, um die Ferienregion nachhaltig mit Wärme zu beliefern. In der Innerschweiz realisiert die EBL derzeit ein Grossprojekt zwischen Vierwaldstätter- und Zugersee: einen Wärmeverbund, der die Gemeinden Küssnacht am Rigi, Greppen und Adligenswil verbinden wird.

Darüber hinaus engagiert sich die EBL mit Beteiligungen an erneuerbaren Energieprojekten in Europa – etwa am Solarthermiekraftwerk Puerto Errado 2 in Spanien oder am Windpark Möthlitz im Norden Deutschlands.

Diese Vielfalt stärkt die Versorgungssicherheit und die Innovationskraft und kommt letztlich der Nordwestschweiz zugute – ganz im Sinn der genossenschaftlichen Idee, für eine nachhaltige Energiezunkunft, regional verankert und über die Kantonsgrenzen hinaus wirksam. •

Puerto Errado 2 (Spanien)

EBL Energie Rigi in Küssnacht a. R.

Windpark Möthlitz (Deutschland)

Energiezentrum des Wärmeverbunds Saanen-Gstaad

Power Talks im Elefantehuus

Wo früher Dieselgeneratoren wie stampfende Elefanten dröhnten, pulsiert heute Kultur. Das «Elefantehuus» an der Mühlemattstrasse 4 in Liestal hat sich seit 2024 zu einer modernen Event-Location entwickelt. Hier treffen sich Kulturschaffende, Gourmets, Musikliebhaberinnen –und seit dem Jubiläumsjahr auch Debattierfreudige. Mit den «Power Talks» bringt die EBL Themen auf die Bühne, die bewegen, polarisieren und zum Weiterdenken anregen.

August: Streitgespräch zur Atomenergie Im Spätsommer war das Elefantehuus Schauplatz eines hochkarätigen Schlagabtauschs: Die Nationalräte Eric Nussbaumer (SP) und Christian Wasserfallen (FDP) diskutierten über die Zukunft der Kernenergie in der Schweiz. «Nuklearenergie – wo geht die Reise hin?» lautete die zentrale Frage. Mal kontrovers, mal überraschend einig, aber stets engagiert gingen die beiden aufeinander los. Das Publikum erlebte ein Gespräch, das sowohl inhaltlich forderte als auch unterhielt. Für den wissenschaftlichen Rahmen sorgte die ETH-Professorin Annalisa Manera, die technische Entwicklungen und internationale Perspektiven beleuchtete. Ergänzend vertrat Walter Sachs, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie, mit Verve die Sicht der Solarenergie. Damit waren alle Lager präsent – ein Beleg dafür, dass die EBL auch brisante Themen fair und vielstimmig präsentieren kann. Beim anschliessenden Apéro war klar: Hier wurde nicht nur zugehört, hier wurde mitgedacht und weiterdebattiert.

Susanne Obert, Mitglied der Geschäftsleitung der EBL, Strom.

Norbert Bäckert, Mitglied der Geschäftsleitung der EBL, Netz.

September: Batteriespeicher im Fokus Ganz andere, aber nicht minder zukunftsweisende Fragen standen im Oktober auf dem Programm. Mit dem Titel «Batteriespeicher: Schlüssel zur Zukunft der Energiewende» rückte ein Thema ins Zentrum, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn mit der rasant wachsenden Zahl von Photovoltaikanlagen steigt auch die Herausforderung: Wohin mit dem überschüssigen Strom an sonnigen Tagen – und wie lässt sich daraus ein ökonomischer Vorteil ziehen? Die Fachreferate von Susanne Obert und Norbert Bäckert machten die Theorie greifbar. Anhand realer Projekte zeigten sie, wie Batteriespeicher nicht nur Energie verfügbar machen, wenn sie gebraucht wird, sondern auch Kosten senken und neue Geschäftsmodelle eröffnen können. Besonders für Gewerbetreibende boten die Inputs wertvolle Denkanstösse. Die Diskussion zeigte: Die Energiewende ist kein abstraktes Fernziel, sondern lässt sich mit konkreten Lösungen vor Ort gestalten.

Ein Forum für die Region

Mit den Power Talks hat die EBL ein Format geschaffen, das weit über klassische Informationsveranstaltungen hinausgeht. Es bringt Menschen zusammen, die sich für Energie, Umwelt und Zukunftsthemen interessieren. Das Elefantehuus bietet dafür den passenden Rahmen: ein Ort mit industrieller Vergangenheit und kultureller Zukunft, der Raum für Debatte und Begegnung schafft. •

Als Genossenschaft gemeinsam die Energiezukunft gestalten

Die EBL steht seit über 125 Jahren für eine sichere, faire und nachhaltige Energieversorgung. Als Genossenschaft gehört sie nicht anonymen Investoren, sondern ihren über 11 000 Mitgliedern. Dieses Modell schafft Vertrauen, Transparenz – und echte Mitbestimmung. Jede Stimme zählt. Wer Genossenschafterin oder Genossenschafter wird, entscheidet sich für weit mehr als eine Mitgliedschaft: Sie oder er wird Teil einer starken Gemeinschaft, die Verantwortung für kommende Generationen übernimmt. Mitglieder profitieren von exklusiven Einblicken in Entwicklungen, wählen die Delegierten und können selbst für ein Amt kandidieren. So gestalten sie die strategische Ausrichtung ihrer Energieversorgerin aktiv mit.

Doch was macht eine Genossenschaft eigentlich aus – und worin unterscheidet sie sich von anderen Gesellschaftsformen? Der wichtigste Punkt: Sie gehört nicht Investoren, sondern ihren Mitgliedern.

Damit steht die Mitbestimmung im Vordergrund. Während Aktiengesellschaften in erster Linie Rendite für Aktionäre erwirtschaften, verfolgt eine Genossenschaft einen gemeinsamen Zweck: Sie soll den Mitgliedern nützen und ihre Interessen fördern. Gewinne fliessen nicht an wenige Investoren, sondern in die Gemeinschaft zurück – etwa durch Investitionen in nachhaltige Projekte, Rückvergütungen oder die Stärkung der Infrastruktur.

Die Mitgliedschaft bei der EBL bietet klare Vorteile: Sie stärkt die Nachhaltigkeit, fördert erneuerbare Energien, ermöglicht

Investitionen in erneuerbare Energien wie Fernwärme und Photovoltaik und sorgt für eine transparente, faire Energieversorgung. Der Beitritt steht natürlichen und juristischen Personen offen, die eine Liegenschaft im Netzgebiet besitzen und von der EBL mit Strom versorgt werden.

Wer Mitglied wird, sagt bewusst Ja zu einer Energiezukunft, getragen von Menschen, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam die Zukunft gestalten. •

Mehr Infos unter ebl.ch/genossenschaft

Elektrisches Licht in Wenslingen (1905)

«Es war just vormittags 10 Uhr, die Unterschule hatte gerade Pause, und die Kinder stürmten hinaus, den Sonnenschein und die freie Zeit zu benützen, als das erste Kind ängstlich und in voller Aufregung zurückeilte: ‹Chömet, d’Lampe voruss brennt!› Ein Hasten, ein Eilen, ein Sichfreuen und Sichaufregen, wie es nur Kinder können. ‹Die dört vorne brennt au!› Alles rennt vorwärts: ‹Nei, dört hinde brenne si!› Retour geht’s, ein Zwiespalt in den Gemütern, einer rennt vorwärts, der andere zurück, dann wieder vor: ‹In der Müsgass brennt’s au und uff em Schoche obe!› Also links und hinauf, nach vorne und auf die Seite, in die Gasse hinein, im Nu ist alles verschwunden. ‹Bis Ochsis brennt’s in der Schtube und im Stall!› Ein neuer Zunder. Wohin sich wenden? Ein Trüpplein verschwindet im Stall, ein anderes da, ein anderes dort hinein in irgendeine Türe. […] Auch die grossen Leute freuten sich über die Neuerung. Alles lief auf die Gassen, in die Häuser, in des Nachbars Haus, bis der erste Gwunder gestillt war.»

Blumer, Florian. 125 Joor verbunde. Die EBL und die Gesellschaft – eine Geschichte wechselseitiger Einflüsse. Verlag Baselland, Liestal 2024.

Die Chronik ist erhältlich beim Verlag Baselland verlagbaselland.ch

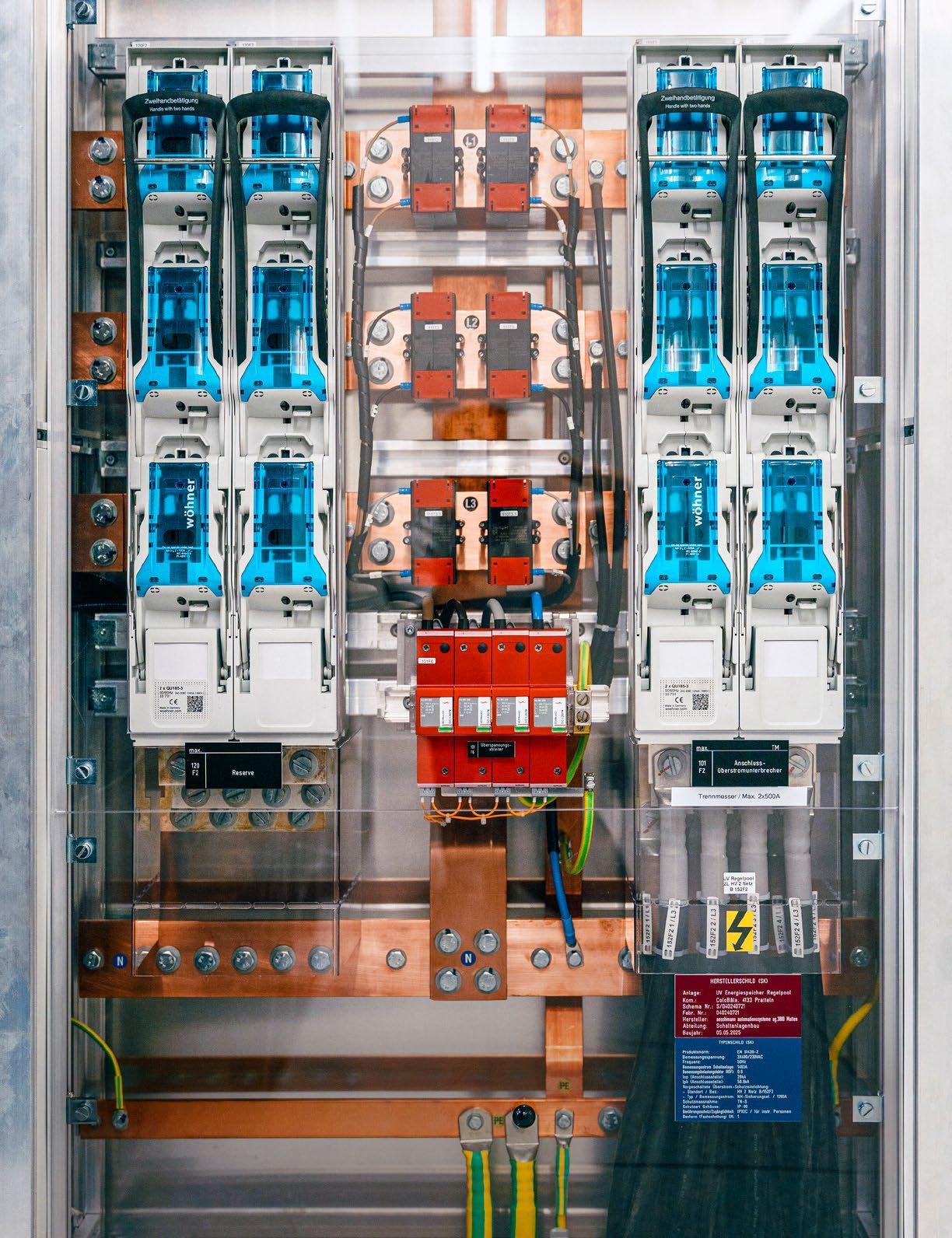

Die ColoBâle AG in Pratteln betreibt eines der grössten Rechenzentren in der Nordwestschweiz. Dieses Bild und das Titelbild des Magazins zeigen den Batteriespeicher, der zusätzlich zur Versorgungssicherheit des Data Centers beiträgt.

Stefan Mayer, CEO der ColoBâle AG: «Datacenter sind heute das Rückgrat der digitalen Schweiz. Sie helfen nicht nur Daten der Kunden sicher und ausfallfrei zu lagern, sondern bieten mit der bestehenden Infrastruktur auch weitere Vorteile wie die Lieferung von Regelenergie mit Generatoren oder auch Batteriespeichern. Insbesondere auch lokale Anbieter wie die ColoBâle AG können und müssen neue Innovationen frühzeitig erkennen und umsetzen, um unseren Kunden jederzeit die bestmögliche Lösung zu bieten.»

Batterien – faszinierende Energiespeicher

Marktprognosen gehen davon aus, dass sich die jährliche Batteriekapazität bis 2035 weltweit verdreifachen wird.*

Ob in der Fernbedienung, im Smartphone, im Elektroauto oder als grosser Energiespeicher für ein Quartier: Batterien begleiten uns überall. Sie speichern elektrische Energie, machen uns mobil, sichern Geräte gegen Stromausfälle ab und helfen, erneuerbare Energien zu nutzen, wenn Sonne und Wind gerade Pause machen.

In der Schweiz steckt in unzähligen Geräten mindestens eine Batterie – von winzigen Knopfzellen in Hörgeräten bis zu tonnenschweren Akkus in Stadtbussen. Weltweit wächst der Markt rasant: Die Nachfrage nach leistungsfähigen, langlebigen und umweltfreundlichen Batterien steigt nicht nur in der Elektromobilität, sondern auch in der Medizintechnik, in tragbarer Elektronik, in der Industrie und in Form von Grossbatteriespeichern.

Vom ersten Volta-Element im Jahr 1800 bis zu modernen Lithium-Ionen-Akkus war es ein weiter Weg. Heute stehen wir erneut vor einem Technologiesprung – mit neuen Materialien und Konzepten, die Batterien noch leistungsfähiger und nachhaltiger machen sollen.

Neue Technologien für bessere Speicherlösungen Der Blick in die Zukunft zeigt ein dynamisches Bild, die Forschung schreitet mit grossen Schritten voran. Innovative Festkörperbatterien gelten als nächste Generation mit höherer Energiedichte und grösserer Sicherheit. Spannend sind auch sogenannte «Power-to-X»-Konzepte. Power-to-X bezeichnet Verfahren, bei denen überschüssiger erneuerbarer Strom in andere Energieformen wie Gas, Flüssigkraftstoffe, Wärme oder chemische Grundstoffe umgewandelt wird, um ihn langfristig speichern, transportieren oder in anderen Sektoren nutzen zu können.

Hybridlösungen, die Batterien mit Wasserstoff- oder Schwungradspeichern kombinieren, sind ebenfalls in Entwicklung.

* Quelle: SolarPower Europe (2024): European Market Outlook for Battery Storage 2024–2028.

Auch in der Schweiz werden Batterien in Haushalt, Gewerbe, Mobilität und Netztechnik weiter an Bedeutung gewinnen – begünstigt durch sinkende Kosten, neue Tarifmodelle und den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien.

Batterien sind die stillen Motoren der Energiewende Batterien speichern erneuerbare Energie, treiben Fahrzeuge emissionsfrei an und sichern die Stromversorgung. Mit verantwortungsvoller Herstellung, intelligenter Nutzung und konsequentem Recycling werden sie bis 2035 zu einer Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche und zuverlässige Energiezukunft.

Innovative Batterien: günstiger, sicherer, leistungsstärker

• Eisen-Luft – Nutzt Eisen und Luftsauerstoff; extrem günstige Rohstoffe, geeignet für Langzeitspeicherung von mehreren Tagen, aktuell nur in Pilotanlagen.

• Natrium-Ionen – Funktion wie Lithium-Ionen, aber mit Natrium; preiswert, kälteresistent, weniger Rohstoffengpässe; Einsatz in stationären Speichern und günstigen E-Autos.

• Festkörper (Solid State) – Fester Elektrolyt statt Flüssigkeit; sicherer, höhere Energiedichte, längere Lebensdauer; Zielmärkte sind E-Autos und tragbare Elektronik, Massenproduktion ab Ende der 2020er erwartet.

• Lithium-Schwefel – Sehr hohe Energiedichte, geringes Gewicht, günstiger Schwefel; interessant für Luftfahrt und Langstrecken-E-Mobilität, noch Probleme bei der Lebensdauer.

• Zink-Luft (wiederaufladbar) – Zink reagiert mit Luftsauerstoff; hohe Energiedichte, günstige und umweltfreundliche Materialien; geeignet für stationäre Netzspeicher, noch in Entwicklung.

Die Batterie Ein kleiner Speicher voller Ener gie

Im Sommer Energie tanken, im Winter darauf zurückgreifen

So funktioniert die Batterie

Eine Batterie ist wie ein kleines Kraftwerk. Jede Batterie hat zwei Pole – den Minuspol und den Pluspol, die sich gegenseitig Elektronen zuschieben wollen. So arbeiten beide Pole zusammen und verwandeln Chemie in Elektrizität.

Minuspol

Hier entstehen durch eine chemische Reaktion viele Elektronen, die unbedingt wegwollen.

Erneuerbare Energien sind klimafreundlich und beinahe unbegrenzt verfügbar – doch ihre Produktion schwankt im Tages- und Jahresverlauf stark. Im Sommer liefern die Solaranlagen in der Schweiz deutlich mehr Strom als im Winter. Damit wir auch in der kalten Jahreszeit zuverlässig versorgt sind, braucht es clevere Speicherlösungen.

• Moderne Systeme können sogar Geld verdienen, indem sie Regelenergie bereitstellen oder Strom zu günstigen Zeiten speichern und bei hoher Nachfrage verkaufen.

• Batteriespeicher sind damit ein stiller, aber entscheidender Garant für Versorgungssicherheit – und ein Schlüsselbaustein der Energiewende.

Für kurzfristige Schwankungen – etwa zwischen Tag und Nacht – kommen also zunehmend Batteriespeicher zum Einsatz. Sie stabilisieren das Netz, erhöhen den Eigenverbrauch von Solarstrom und gewinnen auch in Mehrfamilienhäusern oder Quartieren an Bedeutung.

Am Pluspol fehlen Elektronen, also zieht er diese an.

Pluspol Elektron

Wenn man eine Batterie an etwas anschliesst, schliesst sich der Kreislauf, und die Elektronen laufen ausserhalb der Batterie vom Minus- zum Pluspol. So entsteht Strom, der das Gerät antreibt.

Ionen

Innerhalb der Batterie wandern gleichzeitig winzige Teilchen (Ionen) durch eine Flüssigkeit, damit alles im Gleichgewicht bleibt. (Irgendwann sind die Stoffe drinnen verbraucht –dann ist die Batterie leer.)

Hier können Sie das Poster bestellen.

Eine tragende Rolle spielen heute unsere Speicherseen in den Alpen: Sie füllen sich im Sommer mit Schmelzwasser und Niederschlägen und können im Winter daraus Strom erzeugen. Sie sind damit das Rückgrat der Schweizer Saisonalspeicherung. Ihre Speicherkapazität ist allerdings begrenzt, schon alleine durch ihren Platzbedarf. In der Schweiz sind kaum noch neue Standorte für Stauseen möglich. Stattdessen konzentriert sich der Ausbau der Wasserkraft heute darauf, bestehende Anlagen zu erweitern und ihre Speicherkapazität zu erhöhen.

Batteriespeicher halten das Stromnetz im Gleichgewicht

• Bei hohem Strombedarf können grosse Batteriespeicher innerhalb von Millisekunden Energie einspeisen – schneller als jedes Kraftwerk.

• Sie gleichen Schwankungen aus, die durch wetterabhängige Stromproduktion aus Sonne und Wind entstehen.

• In Quartierspeichern oder an Knotenpunkten im Netz verhindern sie Spannungseinbrüche und entlasten Leitungen.

Doch bei der saisonalen Speicherung stossen Batterien und andere Technologien heute noch an ihre Grenzen. Auch neue Batterietypen wie Natrium- oder ZinkLuft-Batterien versprechen Fortschritte, befinden sich aber erst in der Entwicklungsphase. Die Problematik der saisonalen Schwankungen ist also nach wie vor ungelöst – und eine einfache Antwort gibt es derzeit nicht. Klar ist aber: Die Schweiz wird auf ein Zusammenspiel von Speicherseen, innovativen Batterien und Power-to-X (siehe Seite 11) setzen müssen. Noch sind diese Lösungen Zukunftsvisionen, doch sie zeigen den Weg, wie wir langfristig eine Versorgung mit erneuerbarer Energie über Sommer und Winter sichern könnten.

Nachhaltigkeit, Recycling und Second Life

Ein zweites Leben für gebrauchte Batterien

Die Nachhaltigkeit von Batterien hängt stark davon ab, wie wir sie herstellen, nutzen und am Ende ihres Lebens behandeln. Bei der Rohstoffgewinnung etwa spielt es eine entscheidende Rolle, unter welchen Bedingungen beispielsweise Lithium, Kobalt, Nickel oder Graphit gefördert werden. Ebenso wichtig ist das Recycling: Heute können moderne Verfahren bereits bis zu 90 % der enthaltenen Metalle zurückgewinnen, abhängig von der Art der Batterie. Das senkt den Bedarf an neuen Rohstoffen, reduziert Transportwege und schliesst Stoffreisläufe. Ein weiterer Baustein ist die CO₂-Bilanz: Über ihre Lebensdauer sparen Batterien – etwa in Elektrofahrzeugen oder bei der Zwischenspeicherung von Solarstrom – deutlich mehr Treibhausgase ein, als ihre Produktion verursacht.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen sogenannte «Second Life»-Konzepte. Batterien, die im Elektroauto nicht mehr die volle Reichweite bieten, können in stationären Anwendungen noch viele Jahre wertvolle Dienste leisten – zum Beispiel als Stromspeicher für Gebäude oder Quartiere. So verlängert sich ihr Lebenszyklus deutlich, und wertvolle Ressourcen werden geschont.

Second Life vs. Recycling – Klimanutzen im Vergleich

Second-Life-Nutzung

Ausgediente Elektroauto-Batterien besitzen nach 8–10 Jahren oft noch 70–80 % ihrer Kapazität. Statt sie sofort zu zerlegen, werden sie geprüft, neu konfiguriert und in weniger anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt – etwa als stationäre Speicher.

• Ökobilanz: Laut aktuellen Lebenszyklusanalysen verursacht der Second-LifeEinsatz nur rund 10–15 % der Emissionen einer Neubatterie, da Herstellung und Rohstoffabbau entfallen. Das Einsparpotenzial beträgt bis zu 80 % CO₂ gegenüber einem gleichwertigen Neuspeicher.

Second-Life-Nutzung Recycling

Weiterverwendung einer gebrauchten Batterie (Einsatz z. B. als stationärer Speicher)

Recycling

Rückgewinnung der Rohstoffe einer verbrauchten Batterie (Verwendung in neuen Produkten)

Am Ende der Nutzungszeit – egal ob nach Erst- oder Zweitverwendung – werden Batterien zerlegt und wertvolle Metalle wie Lithium, Kobalt und Nickel zurückgewonnen.

• Ökobilanz: Hochwertiges Recycling kann bis zu 90 % der Metalle zurückgewinnen, reduziert den Rohstoffbedarf und schliesst Materialkreisläufe. Die Emissionen hängen vom Verfahren ab, liegen aber deutlich unter denen der Primärförderung.

Fazit: Second Life verlängert die Lebensdauer der Batterie und spart kurzfristig am meisten CO₂ ein, Recycling schliesst den Kreislauf und sichert wertvolle Rohstoffe für neue Zellen. Beide Ansätze sind komplementäre Bausteine einer nachhaltigen Batteriewirtschaft. •

Rohstoffrückgewinnung und Wiederverwertung

Vom Geomatiker zum Netzelektriker.

Und beides bei der EBL

Interview mit Sirin Güntert

Sirin Güntert hat bereits eine Lehre als Geomatiker hinter sich. Warum also hat er sich dazu entschieden, noch eine weitere Lehre – dieses Mal als Netzelektriker –anzuhängen? Im Gespräch mit «impuls» erzählt er, was ihn zu diesem aussergewöhnlichen Schritt bewogen hat.

Interviewgast

Sirin Güntert

Sirin Güntert, erzähl uns von dir: Wer bist du, und wo kommst du her?

Mein Name ist Sirin Güntert, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Mumpf im Aargau. In meiner Freizeit spiele ich Fussball beim FC Wallbach. Ansonsten bin ich momentan mitten in einer Karriereumstellung.

Fangen wir mit deinem ersten Lehrberuf an: Geomatiker. Wie bist du darauf gekommen?

Ich habe in der Schule geschaut, was meine Stärken sind und was mich interessiert. Über einen Lehrer in der Berufsschule bin ich auf Geomatik und darüber wiederum zur EBL gekommen. Nach dem Schnuppern habe ich hier in vier Jahren meine Ausbildung gemacht.

Wie war dein Arbeitsalltag als Geomatik-Lernender?

Am Anfang ist man viel draussen unterwegs beim Einmessen. Für die schwierigeren Büroarbeiten fehlt einem im ersten Lehrjahr noch die Erfahrung. Je länger die Lehre dauert, umso mehr kann man auch im Büro unterstützen. Im Grunde geht es darum, die Daten von draussen ins GIS-System zu übertragen. Dazu kommen technische Netzwerkanalysen und Geo-Informationssysteme.

Nachdem ich mit 18 die Autoprüfung gemacht und draussen genügend Erfahrung gesammelt hatte, war ich recht selbstständig unterwegs und konnte vieles selbst machen. Natürlich immer noch als Lernender und mit Unterstützung durch das Team.

Wie bist du denn auf deine neue, zweite Ausbildung gekommen? Wann hast du dir gedacht, Netzelektriker wäre eigentlich auch noch etwas für dich?

Mich hat das Handwerkliche gereizt. Es ist nicht so, dass mir der Job als Geomatiker nicht mehr gefallen hätte. Doch ich stellte mir die Frage, was ich in Zukunft machen möchte – auch hinsichtlich Weiterbildung. Ich habe für mich entschieden, dass ich weniger Büroarbeit und mehr Handwerk machen möchte.

Was hat dich motiviert für den Neuanfang?

Ich habe mal meinem ehemaligen Chef gesagt, dass ich mich intern weiterbilden möchte – mehr in Richtung Netzausführung. Dann haben wir geschaut, welche Möglichkeiten es gäbe als Quereinsteiger. Aber dann habe ich mir überlegt, dass es wohl das Einfachste wäre, noch eine zweite Lehre zu machen. Dafür konnte ich diese nun verkürzen, weil ich schon eine Vorbildung hatte: Ich mache jetzt die Lehre als Netzelektriker in zwei statt in drei Jahren. Das ist auch noch ein Pluspunkt, die sind dann ja schnell mal rum.

Wenn du die zweite Lehre abgeschlossen hast, was sind deine beruflichen Ziele danach?

Ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen. Ich weiss ja, wie es ist. Ich habe auch schon mal gemeint, ich mache in der Geomatik eine Weiterbildung – und dann doch gewechselt. Mein persönliches Ziel für die Zukunft ist es, dass ich jetzt einige Jahre lang Erfahrung draussen im Netz sammle und dann vielleicht eine Funktion drinnen übernehme, zum Beispiel als Baustellen- oder Projektleiter. Vielleicht gefällt es mir aber draussen auch so gut, dass ich dann bleiben möchte.

Als Baustellenleiter hättest du wieder eine ganz andere Aufgabe. Was reizt dich daran?

Ja, das wäre dann von der Arbeitsaufteilung her ähnlich, wie ich es früher hatte. Da bist du draussen unterwegs, musst die Baustelle besichtigen und schauen, dass Projekte nach Plan ausgeführt werden. Du bist dafür verantwortlich, dass alles richtig umgesetzt wird: gewisse Abklärungen mit Eigentümern machen, draussen und im Büro Bestellungen erledigen, Leute und Materialien einplanen, Kostenüberwachung und so weiter.

Welchen Tipp würdest du Jugendlichen geben, die noch etwas jünger sind als du und auf der Suche sind nach einer passenden Lehrstelle?

Ich bin ins «ask»! gegangen damals. Dort findet man Lehrstellen, gibt seine Stärken und Schwächen an wie auch seine Interessen. Mir persönlich war bei der Lehre immer wichtig, dass ich etwas finde, wo ich drinnen und draussen arbeiten kann.

Früher wollte ich nicht ausschliesslich draussen sein – das Handwerk hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt. Das hat sich mittlerweile total geändert, womit ich früher nie gerechnet hätte.

Und ich würde ihnen sagen: Es ist eine wichtige Entscheidung, die richtige Lehre. Es soll Spass machen. Ich würde empfehlen, viel zu schnuppern, reinzuschauen, was dir gefällt. Aber auch: Nichts ist für immer. Wenn du jetzt eine Lehre anfängst oder auch beendest, das wird nicht über dein ganzes Leben bestimmen.

Man sollte nicht denken: Wenn ich das mache, muss ich das für immer machen. Ich glaube, es gibt viele Beispiele, wo jemand etwas anderes macht, als er oder sie ursprünglich gelernt hat.

Warum würdest du jemandem eine Lehre bei der EBL empfehlen?

Für mich wäre es gar nie infrage gekommen, diesen Schritt irgendwo anders zu machen. Ich habe mir das ehrlich gesagt auch nie überlegt.

Ich hatte es immer gut hier. Ich wusste, auch wenn ich in ein anderes Team gehe, habe ich ein tolles Umfeld und gute Vorgesetzte. Es gibt keine Vorgesetzten, die sich in Einzelbüros verstecken. Es ist alles grossräumig, du kannst auf jemanden zugehen und fragen. Es ist enorm wichtig bei einer Lehre, dass das Umfeld stimmt.

Wie ist der Zusammenhalt zwischen den Lernenden? Hast du viel Kontakt mit deinen Kolleginnen und Kollegen?

Früher, als Geomatiker, war er weniger eng. Ich war halt auch ein Spezialfall, als der erste und einzige GeomatikLernende bei der EBL. Im beruflichen Alltag hatte ich nicht viel mit anderen Lernenden zu tun. Das ist jetzt als Netzelektriker schon ein grosser Unterschied. Ich bin nun öfter mit anderen Lernenden unterwegs, man sieht sich jeden Tag. Ich habe mit den anderen Lernenden ein super Verhältnis.

Wie viele seid ihr jetzt?

Jetzt sind wir, glaube ich, rekordverdächtig viele! Vier Lernende und ein Praktikant. Also würde ich sagen, wir sind fünf. Ich glaube, so viele Lernende Netzelektriker und Netzelektrikerinnen gab’s bei der EBL noch nie.

Lieber Sirin, danke für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg!

Lernende @work

Die Lernenden der EBL zeigen, wie spannend und vielseitig eine Ausbildung sein kann. Neben ihrer Berufslehre setzen sie eigene Projekte um – etwa den TikTok-Kanal @ebl_elektra_baselland oder den internen Podcast. Dort berichten sie aus ihrem Alltag, erklären ihre Ausbildungsberufe oder setzen TikTok-Trends auf ihre Art um und lassen damit ihrer Kreativität freien Lauf. Wer eine Lehre bei der EBL startet, profitiert doppelt: von einer fundierten Ausbildung und von zusätzlichen Chancen Neues auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und eigene Talente zu entfalten. Gleichzeitig stärken die gemeinsamen Aktivitäten den Teamgeist und den Zusammenhalt unter den Lernenden. So wird die Lehrzeit bei der EBL zur idealen Basis für die berufliche Zukunft – praxisnah, abwechslungsreich und voller Möglichkeiten.

Mehr Infos auf ebl.ch/lehrstellen

Mehr Infos auf tiktok.com/@ebl_ elektra_baselland

Delegiertenausflug an den Vierwaldstättersee

Die EBL hat das grosse Privileg, unter ihren Genossenschafterinnen und Genossenschaftern engagierte Persönlichkeiten aus dem Oberbaselbiet zu haben. Ihnen liegt das Wohl der Genossenschaft am Herzen, und sie setzen sich aktiv ein für eine nachhaltige, positive Energiezukunft kommender Generationen. Als gewählte Delegierte vertreten sie ihre Wohnorte und bringen ihre Stimme an der jährlich stattfindenden Delegiertenversammlung ein.

Um dieses Engagement zu würdigen, lädt die EBL ihre Delegierten jedes Jahr zu einem besonderen Ausflug ein – an Orte, die für das Unternehmen eine besondere Bedeutung haben. In diesem Jahr führte die Reise bei strahlendem Wetter an den Vierwaldstättersee, zur neuerworbenen Energiezentrale der EBL Energie Rigi. Die Teilnehmenden besichtigten nicht nur die innovative Anlage, sondern auch die benachbarte Grossschreinerei Schilliger Holz AG sowie die traditionsreiche Firma Shiptec in Luzern, eine der grössten Werften der Schweiz.

Ein geselliges Mittagessen lockerte das straffe, aber auch sehr interessante Programm auf und bot Raum, langjährige Kontakte zwischen den Delegierten, der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden der EBL zu pflegen. Den Abschluss bildete eine Fahrt auf dem Motorschiff «Diamant»: Bei feinem Essen und atemberaubender Aussicht auf See und Alpen wurde der Tag in würdigem Rahmen abgerundet. Die rundum gelungene Veranstaltung steht sinnbildlich für die enge Verbundenheit der EBL mit ihren Genossenschaftsvertreterinnen und -vertretern – getragen von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen. •

Von Stromfressern zu Sparlampen: Das Baselbiet rüstet um

Alte Strassenlampen sind wahre Stromfresser. Noch rund 9500 solcher Leuchten brennen im Baselbiet – und kosten die Gemeinden Jahr für Jahr viel Energie. Seit dem 1. Januar 2025 unterstützt die EBL deshalb aktiv die Umrüstung: Für jede neue LED-Strassenlampe gibt es einen Förder-

beitrag von CHF 125, was etwa 10 % der Anschaffungskosten entspricht. Der Effekt ist beachtlich: Eine LED braucht im Schnitt 170 Kilowattstunden weniger Strom pro Jahr als eine herkömmliche Strassenlampe. Damit liesse sich ein Staubsauger fast neun Tage ununterbrochen betreiben! Unser

Ziel: Bis 2030 soll das Baselbiet vollständig auf LED-Beleuchtung setzen. Das spart Strom, entlastet die Gemeindekassen und stärkt eine nachhaltige Energiezukunft. •

Pflicht zum Ersatz von Elektroheizungen –jetzt handeln und profitieren

Bis spätestens 2032 heisst es im Baselbiet: Schluss mit Stromfressern im Heizungskeller. Wer jetzt auf erneuerbare Systeme setzt, spart Energie, senkt den CO 2 -Ausstoss und profitiert von Fördergeldern.

Wussten Sie schon, dass bis spätestens zum 1. Januar 2032 im Kanton Basel-Landschaft alle bestehenden Elektroheizungen stillgelegt und durch ein Heizsystem mit erneuerbarem Energieträger ersetzt werden müssen? Betroffen sind sowohl Direktheizungen wie Infrarot- oder Speicheröfen als auch elektrisch betriebene Kachelöfen.

Der Grund ist klar: Elektroheizungen verbrauchen viel Strom. Moderne Wärmepumpen hingegen erzeugen dieselbe Wärmemenge mit nur rund einem Drittel des Stroms. So bleibt mehr Energie für andere Anwendungen – und der CO₂-Ausstoss sinkt.

Keine Ausnahmen – nur wenige Sonderfälle Übergangsfristen gibt es nicht. Nur in speziellen Situationen, etwa bei Gebäuden mit sehr tiefem Heizwärmebedarf, zeitlich befristeter Nutzung oder bei Kirchen, kann eine Weiterbetriebsgenehmigung beantragt werden. Für die meisten Liegenschaften gilt: 2032 ist endgültig Schluss.

Fördergelder nutzen

Wer jetzt umsteigt, profitiert von attraktiven Beiträgen:

• Luft-Wasser-Wärmepumpe: ab CHF 5000 (+ CHF 200/kWth*)

• Sole-Wasser-Wärmepumpe: ab CHF 7000 (+ CHF 360/kWth)

• Zusatzbeitrag von mind. CHF 15 000, wenn zuerst ein Wärmeverteilsystem installiert werden muss.

• Auch Holzpelletheizungen oder der Anschluss an ein Fernwärmenetz werden gefördert.

• Ergänzend zu den kantonalen Förderungen, erhalten Sie von der EBL zusätzliche Förderbeiträge in Form von Anschlussrückvergütungen, wenn Sie von einer Elektroheizung auf ein erneuerbares Heizsystem umsteigen.

Rechtzeitig planen

Es lohnt sich, schon heute einen Termin bei der EBL-Energieberatung zu vereinbaren:

• Kostenlose Erst- und Vorgehensberatung: erste Einschätzung und mögliche Varianten

• Kostenlose Impulsberatung «erneuerbar heizen»: Vergleich verschiedener Heizsysteme

• GEAK-Plus: detaillierte Gebäudeanalyse für zusätzliche Einsparpotenziale

* «kWth» steht für die Heizleistung einer Anlage – also wie viel Wärme sie pro Stunde liefern kann.

Elektroheizung

Eigenschaften

– Geringe Effizienz – Auslaufmodell

– Stromfresser

– Ab 2023 nicht mehr zulässig

Wärmeproduktion: Stromverbrauch:

Luft-WasserWärmepumpe

Eigenschaften

– Klimafreundlich

– Fördergelder

– Geringerer Stromverbrauch Neu

Wärmeproduktion: Stromverbrauch:

Jetzt Beratung sichern!

So senken Sie Ihre Energiekosten und sind bestens für die Zukunft gerüstet. QR-Code scannen und gleich Termin buchen.

ebl.ch/energieberatung

Fernwärme –auch für mein Gebäude?

Das Interesse an einem Anschluss an einen Fernwärmeverbund wächst stetig. Die Vorteile liegen auf der Hand: planbare Ausgaben, keine Kosten für den Unterhalt einer Heizanlage und zusätzlich mehr Platz im Keller. Zudem müssen sich die unorganisierteren Zeitgenossinnen und Zeitgenossen unter uns – die Autorin zählt sich dazu – als Fernwärmebezüger nicht mehr ärgern, wenn sie mit der Bestellung von herkömmlichen Energieträgern wie Heizöl mal wieder spät dran sind.

Wird ein Fernwärmeanschluss der EBL auch für mein Gebäude angeboten?

Auf diese Frage hat der neue wärmecheck.ch der EBL eine Antwort. Seit kurzem ist es möglich, auf einer interaktiven Karte die eigene Liegenschaft zu suchen und mit nur wenigen Klicks zu erfahren, ob die Möglichkeit eines Fernwärmeanschlusses besteht. Wenn dies der Fall ist, können Sie unkompliziert eine unverbindliche Anfrage an die EBL senden. Falls an Ihrem gewünschten Standort kein Anschluss an die Fernwärme der EBL angeboten wird, werden Sie schnell zu passenden Anlaufstellen weitergeleitet, die Sie über alternative Heizmöglichkeiten informieren. Wenn Sie sich also über eine neue Form der Beheizung Ihrer vier Wände Gedanken machen, sollten Sie unbedingt wärmecheck.ch besuchen. Das Angebot richtet sich an Eigenheimbesitzer, Gewerbe und Industrie. •

Informiert mit wenigen Klicks: wärmecheck.ch

Jederzeit für Sie da

Sie haben Anregungen und Feedback? Gerne hören wir von Ihnen! Schreiben Sie uns per Mail an kundenmagazin@ebl.ch.

Immer informiert mit SMS-Push

SMS-Push - bei Wärmeunterbrüchen stets aktuell informiert werden. Der Service SMS-Push ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. Mehr Infos auf ebl.ch/smspush oder direkt per QR-Code.

Impressum EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal, Telefon 0800 325 000, info@ebl.ch, www.ebl.ch

Redaktion: Eliane Staub Gestaltungskonzept, Illustrationen, Realisation: TBS Marken Partner AG, www.tbsagency.com

Bilder: Marc Gilgen, Markus Edgar Ruf

Druck: Stämpfli AG Auflage: 53 500 Ex.

Das EBL-Kundenmagazin ist eine kostenlose Publikation und erscheint einmal jährlich.

Ausgabe Oktober 2025

Wir verlosen drei Exemplare unserer neu erschienenen Chronik

Quizfrage: Welcher Satz versteckt sich im Wortgitter?

Sie haben alle gesuchten Begriffe im Wortgitter gefunden? Dann können Sie von oben links beginnend unseren Lösungssatz finden. Senden Sie uns diesen zusammen mit Ihrer Postanschrift per Mail an gewinnspiel@ebl.ch und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Ausgabe der Chronik «125 Joor verbunde».

Teilnahmebedingungen: Die Verlosung wird von der EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) durchgeführt. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, ausgenommen Mitarbeitende der EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) sowie deren Angehörige. Die Teilnahme erfolgt durch das Einsenden des richtigen Lösungssatzes per E-Mail unter Angabe einer gültigen Postanschrift bis zum 30.11.2025. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklären sich die Personen einverstanden, dass ihre Daten ausschliesslich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet werden. Eine Weitergabe der übermittelten Daten an Dritte oder Verwendung zu anderen Zwecken ist damit nicht verbunden.

Wortgitter

1. Akkumulator

2. Baselbiet

3. Batterie

4. Dampfturbine

5. EBL

6. Energiespeicher

7. Ergolztal

8. Fernwärme

9. Generator

10. Gleichstrom

11. Hochspannung

12. Kraftwerk

13. Leitungsbau

14. Netzelektriker

15. Pelletheizung

16. Photovoltaik

17. Sicherung

18. Solarzelle

19. Speicherkraftwerk

20. Stromnetz

21. Trafo

22. Turbine

23. Wärmepumpe

24. Wechselstrom

25. Windrad

Die Wörter können horizontal, vertikal oder diagonal versteckt sein.