REGULATORY AFFAIRS UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

3.-6.JUNI

3.-6.JUNI

IchhabevormehralsdreiJahrzehntenChemiestudiertundwürde mich trotz meiner journalistischen Abzweigung immer noch als Wissenschaftlerbezeichnen.Diesmachteesmirauchschwer,globalpolitische Ereignisse zu kommentieren, war ich doch meist der einschlägigenWissenschaftler-Meinung,nichtgenügendFaktenzu kennen. Das, was gerade in den USA passiert, lässt mich diese Prämisse allerdings vergessen. Unabhängigen Universitäten Forschungsgelder wegen nicht linientreuer politischer Ausrichtung vorzuenthalten, ist ein noch nie dagewesener Eingriff Nicht auszudenken,wennz.B.einForschungsprojektzurKrebstherapiewegen fehlender Gelder nicht mehr weitergeführt werden kann oder ein neuartiger OP-Roboter nicht fertiggestellt werden kann. Und nicht nur den Universitäten drohen finanzielle Einschnitte, für das gesamte amerikanische Gesundheitssystem sind massive Einsparungen angekündigt. Der neue amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy will die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsbehörden von 82.000 auf 62.000 reduzieren. Betroffen davon sind neben der Gesundheitsbehörde CDC auchdieArzneimitt instituteNIH. te, Hilfspersonal und Gerade die können auch nehmenAuswi

Behörden sind

Zulassungdieser den vergangenen denUnternehmen dass es einfacher denUSAzuzu

Obdiesangesichts ten Kürzungen weiterhin so bleibt abzuwa

MARC PLATTHAUS

Chefredakteur marc.platthaus@vogel.de

DerCommunityNewsletter

DierelevantestenInformationen fürIhrenberuflichenErfolg!

JetztdenCommunityNewsletterabonnieren

ErhaltenSieaktuelleInformationenausder Medtech-BranchedirektinIhrPostfach. www.devicemed.de/newsletter

ist eine Marke der

TITELTHEMA

Regularien-Chaos:

Nicht den Überblick verlieren S. 14

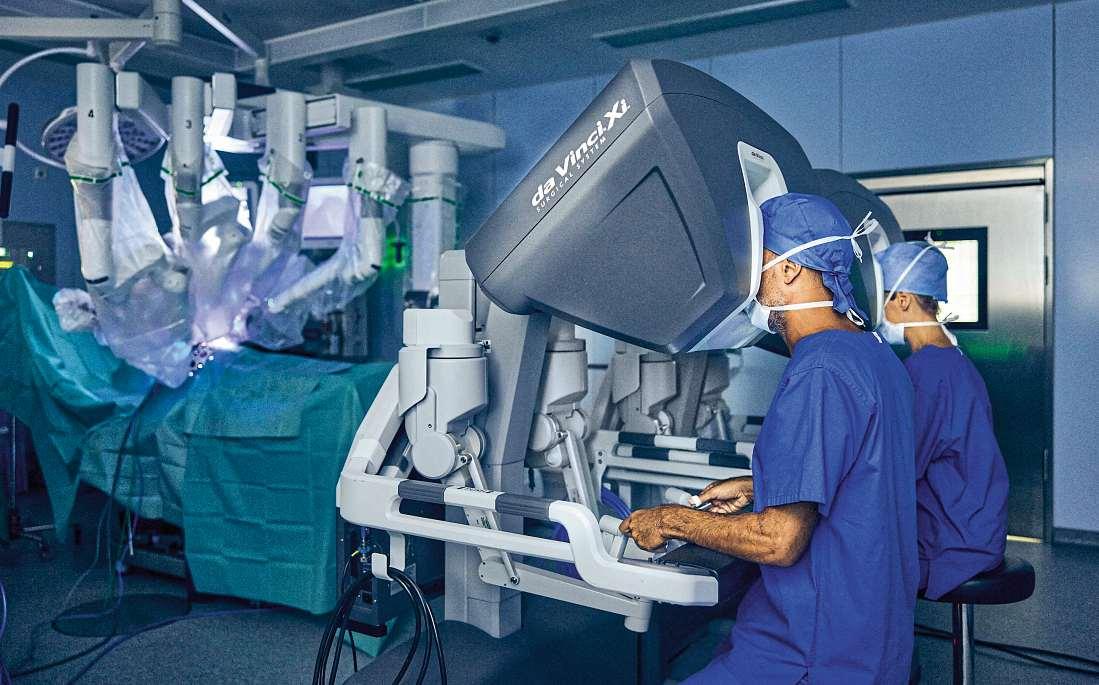

„SHARED AUTONOMY“ IM OP

18 KI und Mensch arbeiten Hand in Hand

CLOUD-BASIERTE SOFTWAREPLATTFORM

20 Bei der Compliance den Überblick behalten

MEDIZINTECHNIK

PROFITIERT VON KIGESTÜTZTEN LÖSUNGEN

22 KI als Schlüssel zu personalisierter Medizin

INNOVATIONSCHANCE STATT

REGULIERUNGSBREMSE

24 Wie KI Medtech-Unternehmen bei Compliance entlastet

DAS BEDEUTET DER KI ACT FÜR MEDTECHUNTERNEHMEN

26 Mit dem AI Act Innovation und regulatorische Sicherheit verbinden

29 Marktübersicht

INTERVIEW:START-UPSINDER MEDIZINTECHNIK

8 „Die Medizinprodukteherstellung ist kein einfacher Weg“

HIGH-END-

BILDDOKUMENTATIONSSYSTEM MITHILFEDIGITALER

SPALTLAMPENFOTOGRAFIE

30 Tief ins Auge geblickt

PRODUKTENTWICKLUNG

DeviceMed TOPONLINE

Whitepaper

5 zentrale Entwicklungen in der OP-Personalisierung

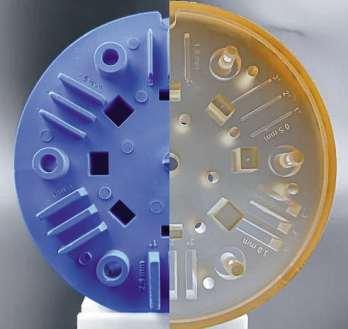

Von den neuesten Fertigungstechnologien profitieren

So wichtig ist Wartung und Aufbereitung von Heißkanälen Webinar

Wie Medtech- & Biotech-Unternehmen von ERP profitieren, am 5. Juni um 11 Uhr Newsletter abonnieren www.devicemed.de/newsletter

32 Zukunftsweisende Medizintechnik durch Synergien

PFAS-VERBOT

34 PFAS-freie Medizinprodukte –Fluch und Chance

37 Marktübersicht

OPTIMIERUNGENMESSBAR MACHEN

42 Product Carbon Footprint für Verpackungen und Bauteile aus Kunststoff

INTERVIEW

46 „Wir haben durch die Gruppe jetzt Zugang zu einem größeren Kundenpotenzial“

INTERVIEW

48 „KI revolutioniert die Qualitätskontrolle im Spritzguss“

50 Marktübersicht

CYBERSECURITYBEI MEDIZINPRODUKTEN

54 Zwischen Regulierung und Praxis

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung medizinischer Geräte macht moderne Medizintechnik zu einem potenziellen Angriffsziel für Cyberkriminelle. Unser Special zeigt, worauf es bei Cybersecurity ankommt. ab S. 54

Welche Fristen stehen 2025 noch an und mit welchen Verordnungen sollten sich Medtech-Hersteller vertraut machen?

SICHERHEITSSTRATEGIEN

58 Wenn die Lieferkette die eigene Software gefährdet

CYBERSECURITYÜBERDEN GESAMTENLEBENSZYKLUS

60 Sichere Medizinprodukte – von Anfang bis Ende

64

TÜV-Röntgenreport 2025

Gesamtzahl aller durch TÜV-Sachverständige geprüften Röntgengeräte

15.567

Gesamtzahl aller geprüften Geräte

W Dentalmedizin

W Humanmedizin

W Technische Anwendungen

W Veterinärmedizin

TÜV-Röntgenreport 2025

Geräte mit Mangel und Mängelkategorie

W Ohne Mängel

W Mit Mängeln

Mängel

TÜV-Sachverständige haben

2024 rund 15.600 Röntgengeräte geprüft

Der „TÜV-Röntgenreport 2025“ zeigt den aktuellen Stand der technischen Sicherheit in der Röntgentechnik

Quelle: TÜV-Verband/Röntgenreport 2025

W Einfache bzw. formale Mängel

W Erhebliche Mängel

W Schwerwiegende Mängel

*Mehrere Mängel pro Gerät möglich

Quelle: TÜV-Verband/Röntgenreport 2025

TÜV-Röntgenreport 2025

Geprüfte humanmedizinische Geräte und ihre Mängel

2.939 geprüfte humanmedizinische Geräte

W Ohne Mängel

W Mit Mängeln

W Einfache bzw. formale Mängel

W Erhebliche Mängel

W Schwerwiegende Mängel

*Mehrere Mängel pro Gerät möglich

Quelle: TÜV-Verband/Röntgenreport 2025

Interview

„Die Potenziale von KI entwickeln sich weiterhin sehr dynamisch“

Digitalisierung und KI bieten Chancen für die Medizintechnik Für HerstelleristjetztderrichtigeZeitpunkt, diese zu erschließen.

Herr Bursig, was kann die Digitalisierung für die Medizintechnik leisten?

VomkleinenBlutdruckmessgerätbis zum großen CT-Scanner: Digitalisierung verbessert und erweitert permanent die Funktionsweisen medizintechnischer Geräte. Daneben eröffnet sie immer neue Möglichkeiten, Medizintechnik in die tägliche Arbeit des medizinischen Personals einzubinden, z. B. in der sektorübergreifenden Versorgung oder der Telemedizin. Das führt zu wesentlich effizienteren Abläufen, etwa bei der Planung von Behandlungen oder der Verwaltung von Patientendaten in Krankenhäusern.

„Entscheidend ist, die KI gezielt a ihre Aufgaben hin zu tr einen sicheren Betrieb zu gewährleist

Hans-Pet

GeschäftsführerFachverband„Elek medizinischeTechnik”

um jetzt einzusteigen, ist es für Hersteller keineswegs: Die Potenziale von KI entwickeln sich weiterhin sehr dynamisch.

Welche Fortschritte sehen Sie bei der Digitalisierung der Medizintechnik, insbesondere im Bereich der vernetzten Geräte und digitalenGesundheitsanwendungen?

Wie wichtig ist künstliche Intelligenz (KI) heute schon für Medizintechnik-

Hersteller? Haben viele schon den Aufsprungverpasst? KIkannAnwenderinnenundAnwenderbei vielen Routineaufgaben entlasten Auch in der Medizintechnik gewinnt die TechnologiedeshalbimmermehranBedeutung Entscheidend ist, die KI gezielt auf ihre Aufgaben hin zu trainieren und einen sicheren Betriebdauerhaftzugewährleisten.Zuspät,

Dieses Thema beschäftigt die Brancheseitüber20Jahren.IndieserZeit hat die Technik große Fortschritte gemacht–esisteinfachergeworden, Ideen und Konzepte zur Vernetzung zu realisieren. Heute können viele medizintechnische Geräte problemlos mit anderen Systemen kommunizieren. Daher kommt es jetzt darauf an, im Gesundheitssystem eine umfassende vernetzte Gesundheitsinfrastruktur aufzubauen, in der smarte Geräte und digitale Gesundheitsanwendungen nahtlos zusammenarbeiten können. (je) www.zvei.org

MitdenbrandaktuellenArtikelnderDeviceMedbleibenSiestetsaufdemneuestenStand zurelevantenNormenundRichtlinienausderMedizintechnikindustrie

www.devicemed.de/regulatory-affairs

Interview: Start-ups in der Medizintechnik

Im Partnernetzwerk Gesundheit der Bayern Innovativ GmbH sind viele Start-ups, die die Gesundheitsbranche mit neuen Ideen voranbringen. Eines davon ist die Angiolutions GmbH. Was genau das junge Unternehmen macht, erzählt Dr. Isabel N. Schellinger, Mitgründerin des Start-ups.

Was genau macht Angiolutions? Was ist das Besondere an Angiolutions?

DAS INTERVIEW FÜHRTE

SophiaWenzel

Marketing

Bayern Innovativ GmbH

Dr.IsabelN.Schellinger:Ichglaube,besondereSachen gibt es einige, aber vielleicht in Bezug auf das Produkt: Im Moment sind wir die erste Firma, die ein Klasse-IIIMedizinprodukt,alsoeinimplantierbaresDevice,bauen undentwickelnmöchte,dasindieAortaeingebautwird, also die große Hauptschlagader, das größte Blutgefäß desMenschen,ummitdiesemProdukteineErkrankung in ihrem Frühstadium aufzuhalten, die im Moment im Frühstadium keine Behandlung hat: nämlich das sogenannte abdominelle Aortenaneurysma. Das ist eine krankhafte Aussackung in der Aorta, die immer weiter wächst.UnddadurchwächstauchdieGefahr,dassdiese Aussackung einreißt und der Mensch dann verblutet. DasabdominelleAortenaneurysmaisteineErkrankung

DeviceMed ZURPERSON

Dr. Isabel N. Schellinger ist Ärztin, Wissenschaftlerin und Mitgründerin des Start-ups Angiosolutions.

Bild: Angiolutio ns GmbH

desälterenMenschen–Patientensindmeistensälterals 60 Jahre und auch hauptsächlich Männer Aber wenn Frauen betroffen sind, sind diese meistens schwerer betroffenundsterbenfrüher DasProduktbasiertaufeiner Stent-Plattform – es ist aber kein Stent, sondern beeinflusstdurchseinDesignvorallemdiebiomechanischen Eigenschaften der Gefäßwand.

Das Besondere in Bezug auf das Gründungsteam ist, dass es aus Ärzten aus der Gefäßmedizin und HerzKreislauf-Medizin besteht. Dr Uwe Raaz und ich haben unsbeieinemwissenschaftlichenForschungsaufenthalt in den USA an der Universität Stanford kennengelernt, und ich glaube, das spiegelt sich im Spirit von Angiolutionswider,weilwirausderForschungkommenundwir alle sehr patientenorientiert sind. Neben dem sehr innovativen Produkt ist es daher aus meiner Sicht das Team, was Angiolutions ausmacht.

Was ist denn Ihre Mission? Was treibt Sie an?

Als Arzt sieht man eine bestimmte Anzahl Patienten in seinem Leben. Die Zeit, in der ich eine Patientin oder einen Patienten sehe, ist aber begrenzt. Und wir hatten die Vorstellung: Wenn ich jetzt in die Forschung gehe unddaetwasNeuesentwickle,mitdemmandasLeben der Patienten verbessern oder schützen kann, dann hat man so viel mehr Möglichkeiten, Menschen zu helfen, als das jetzt an einem gegebenen Tag in der Klinik oder in der Praxis sein könnte. Und das ist, glaube ich, was einen auch gerade durch die Tiefen dieser Reise bringt, weil – wir alle wissen – Medizinprodukteherstellung ist kein einfacher Weg. Es gibt viele Herausforderungen –entwicklungstechnisch, regulatorisch und so weiter –, aberwennmansichimmerwiedervorAugenführt,dass es um die Patienten geht, dann hält man durch.

UndwiegehtesjetztgeradeweitermitAngiolutions? NochistunserProduktnichtzertifiziert.Allerdingswerden wir dieses Jahr die erste klinische Studie durchführen und da sind wir schon auch alle sehr gespannt. Das ist natürlich jetzt ein großer Meilenstein und auch ein großer Wendepunkt in der Firmengeschichte und wir alle haben lange darauf hingearbeitet. Die Studie wird jetzt in den nächsten Monaten starten und wir hoffen natürlich, dass die Studie genauso gut verläuft, wie die Vorversuche verlaufen sind. Die sehr positiven Ergebnisse der Präklinik stimmen uns optimistisch. (je)

BV-Med kritisiert neuen DiGA-Bericht

DerneueDiGA-BerichtdesGKV-Spitzenverbandes(GKV-SV)verkenntnachAnsichtdes Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) die großen Potenziale von digitalen Gesundheitsanwendungen.„StattseinerBerichtspflicht neutral und objektiv nachzukommen, blickt der GKV-SV ausschließlich negativ auf digitale Gesundheitsanwendun-

gen. Unsere Botschaft lautet: In Sachen DiGA ist Deutschland EU-weit Vorreiter Der DiGA-Markt etabliert sich gerade erst und bietetgroßesPotenzialzurVerbesserungder Patienten-Versorgung Wirmüssendieinnovationshemmenden Hürden abbauen, um digitale Medizinprodukte schneller in die Versorgung zu bringen“, so BV-Med-Digital-

BV-Med-Digitalexpertin

Zukunftsbranche Medizintechnik

Die Medizintechnik gehört zu den zehn wichtigsten Zukunftsbranchen Deutschlands Dies zeigt eine Studie der Futuremanagementgroup, die in Kooperation mit dem deutschen Industrieverband Spectaris entstandenist.DieUntersuchungbewertete 25 Industriezweige hinsichtlich zentraler Zukunftstrendsbis2040.Dieübergreifende Branche Analysen-, Labor- und Medizintechnik, zu der die Medizintechnik zählt, belegte dabei Platz 4 im Ranking der Zukunftsindustrien.

Folgende Technologien werden die Branche in den kommenden Jahren prägen:

Telemedizin und digitale Plattformen verbessern die Patientenversorgung unabhängig von Standort und Zeit.

KI-gestützte Diagnostik ermöglicht schnellere und präzisere medizinische Entscheidungen.

Wearables und smarte Gesundheitslösungen unterstützen Prävention und Monitoring

Robotikgestützte OP- und Assistenzsysteme steigern Qualität und Effizienz.

Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Produktionsprozesse gewinnen an Bedeutung

Mit folgenden Herausforderungen sieht

sich die Branche konfrontiert:

Regulatorische Hürden wie die MDR (Medical Device Regulation) könnten Innovationsprozesse verlangsamen.

Wachsende Abhängigkeit von globalen Technologieplattformen birgt Risiken für die digitale Souveränität.

Eine Studie identifiziert die Medizintechnik als eine der chancenreichsten Branchen bis 2040

expertin Natalie Gladkov Die gezielte NutzungevidenzbasierterdigitalerLösungenist nachAnsichtdesBV-MedVoraussetzungfür eine zukunftsorientierte Gestaltung des deutschen Gesundheitswesens. „Bereits für eine vorläufige Aufnahme müssen Hersteller systematische Datenerhebungen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte(BfArM)vorlegen,umeineausreichende Begründung für zu erwartende positive Versorgungseffekte zu liefern. DabeihandeltessichzumüberwiegendenTeil um randomisierte kontrollierte Studiendesigns (RCTs) Die pauschale Aussage des GKV-SVüberfehlendenNutzenbeiDiGAist daher nicht richtig Darüber hinaus finden weder der Mehrwert von DiGA angesichts knapper Ressourcen im Gesundheitswesen noch die Herausforderungen, die für DiGAHersteller durch die andauernde Verschärfung der Anforderungen bestehen, im GKVBericht Erwähnung“, so Gladkov Als BeispielenenntdieDigitalexpertindiemangelhafte Gestaltung des zeitlichen Ablaufs der BSI-ZertifizierungsowiedievonÜbergangslösungenundplanerischenUnsicherheiten geprägte Umsetzung der ePA-Anbindung (je)

Unternehmen, die auf den Einsatz von KI, digitalen Plattformen und automatisierten Managementsystemen verzichten, werden vom Markt verdrängt.

Fachkräftemangel und hohe Anforderungen an IT-Kompetenzen erschweren den Wandel

Internationale Wettbewerbsfähigkeit muss durch gezielte Förderung gestärkt werden.

Dr Martin Leonhard, Vorsitzender der MedizintechnikbeiSpectaris:„Deutschland istderzweitgrößteMedizintechnik-Standort weltweit. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht die Branche ein klares industriepolitisches Konzept. Die neue Bundesregierung muss die Handlungsempfehlungen des ‚Round Table Gesundheitswirtschaft‘ zügig umsetzen. Dazu gehören die beherzte Rücknahme überbordender Regulierung, innovationsfreundliche Zulassungsbedingungen,FörderungvonFreihandel und gezielte Investitionen in Forschung undEntwicklung NurwennForschung,Entwicklung und Produktion in Deutschland gehaltenwerden,kanndieBranchelangfristig zu Versorgungsautonomie und wirtschaftlichem Wachstum beitragen.“ (kb)

DeviceMed Köpfe

Vorstandswechsel

Christoph Schell (Bild) übernimmt die Position des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Kuka AG. Der Technologie-Manager und derzeitige Chief Commercial Officer (CCO) von Intel folgt ab dem 1. Juli auf Peter Mohnen, der das Unternehmen nach 13 Jahren Zugehörigkeit zum Kuka-Vorstand auf eigenen Wunsch verlässt. www.kuka.com

Wechsel an Vorstandsspitze

Der Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss Meditec AG, Dr. Markus Weber, scheidet auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit Ablauf des 31. Mai aus dem Vorstand aus. Als sein Nachfolger wurde Maximilian Foerst (Bild) ernannt, der zum 1. Juni übernimmt. Foerst war seit 2009 Head of Zeiss Greater China. www.zeiss.com

Neuer Bereichsleiter

Dr. Jörg Traub verabschiedet sich nach fünf Jahren als Bereichsleiter Gesundheit bei Bayern Innovativ. Sein Nachfolger ist Sebastian Hilke (Bild), der bereits seit 2021 das Themenfeld Digitale Gesundheit innerhalb des Bereichs verantwortet. Hilke will die bereits geschaffenen Strukturen weiter stärken und neue Themen mutig angehen. www.bayern-innovativ.de

Neuer Geschäftsführer

Tim Merforth (Bild) wurde vom Vorstand des IVAM Fachverbands zum neuen Geschäftsführer berufen. Er ist seit 1. Mai im Amt und folgt damit auf Dr. Hans van den Vlekkert, der zuletzt als Interimsgeschäftsführer den Verband begleitet hatte. Merforth legt seinen Fokus auf Digitalisierung und Internationalisierung www.ivam.de

BV-Med-Jahresbericht

2024/25

„Der neuen Bundesregierung bietet sich mit der Medizintechnik eine große Chance“

Der Jahresbericht wurde zur BV-Med-Mitgliederversammlung am 24. April 2025 vorgelegt.

„DiedeutscheMedizintechnik-BranchestehtfürWettbewerb,Innovationskraft, Versorgungssicherheit, Exportstärke und Arbeitsplätze. Wenn es um die wirtschaftlicheZukunftdesLandesgeht,istdieMedizintechnikmitdiegrößteChance“, erklären Mark Jalaß, Vorstandsvorsitzender, und Dr. Marc-Pierre Möll, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer des Bundesverbands Medizintechnologie (BV-Med),imVorwortzumneuenBV-Med-Jahresbericht.DiesesPotenzialmüssedieneueBundesregierungausschöpfenunddasVertrauenindenWirtschaftsstandortwiederherstellen.Besonders,daDeutschlandfürMedizintechnik-HerstellerindenletztenJahrenstarkanAttraktivitäteingebüßthabe.„DieEU-KommissionwilldieWettbewerbsfähigkeitdereuropäischenWirtschaftstärken.Und Deutschland?WirhabeninDeutschlandnochmehrreguliertundnochweniger investiert Die deutsche Politik muss endlich gegensteuern“, so die Forderung imBericht,derzurBV-Med-Mitgliederversammlungam24.April2025vorgelegt wurde. „Wir haben in Deutschland eine starke Medizintechnik. Wir haben Tausende mittelständische Unternehmen und Familienbetriebe, die hier forschen und produzieren – darunter viele Hidden Champions der Medtech-Branche weltweit.WirhabenProduktionsstättenundZulieferer,Leistungserbringerund Fachhändler DochunserWirtschaftsstandorthatindenletztenJahrenstarkan Attraktivität verloren“, beschreiben Jalaß und Möll die aktuelle Lage der Medtech-Branche in Deutschland. Mit der Kampagne #NurMitMedTech macht der Medtech-VerbandaufdieBedeutungderMedizintechnologienfürdieGesundheitsversorgung und den Wirtschaftsstandort Deutschland aufmerksam.

DerneueJahresberichtbeleuchtetdieaktuellenwirtschafts-undgesundheitspolitischen Themen – sowohl branchenübergreifend als auch fachspezifisch:

Neue Bundesregierung: Potenzial entfalten,

MDR: Konkret werden,

Krankenhaus: Adäquat finanzieren,

Infektionsschutz: Hygienemaßnahmen intensivieren,

Ambulantisierung: Zuhause versorgen,

Wundversorgung: Ganzheitlich behandeln,

Nachhaltigkeit: Praxisnah gestalten,

Digitalisierung: Datengetrieben versorgen,

Compliance: Rechtssicher kooperieren,

Europa: Standort stärken.

Zusätzlich werden die wichtigsten Branchen-Kennzahlen dargestellt: Es gibt in etwa 450.000 verschiedene Medizinprodukte Die Branche beschäftigt in Deutschlandüber210.000Menschenundiststarkmittelständischgeprägt

–93ProzentderUnternehmenbeschäftigenwenigerals250Mitarbeitende.Die Bruttowertschöpfung beträgt 19,7 Milliarden Euro mit einem Gesamtumsatz von über 40 Milliarden Euro Im Durchschnitt investiert die MedtechBranche 9ProzentihresUmsatzesinForschungundEntwicklung 68Prozent des Umsatzes stammen aus dem Auslandsgeschäft (kb)

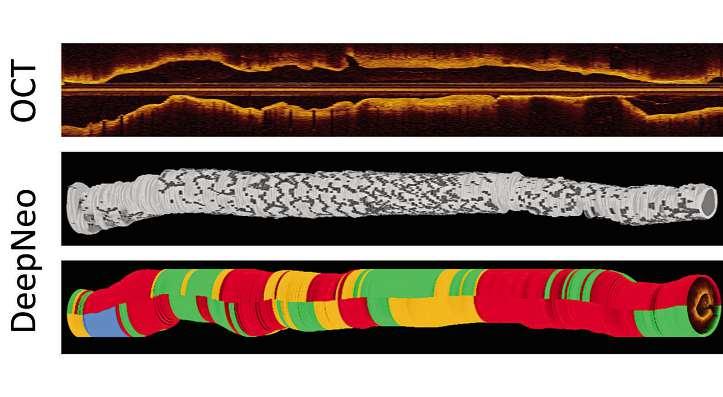

TÜV-Röntgenreport

Im Jahr 2024 haben die TÜV-Sachverständigen bundesweit rund 15.600 Röntgengeräte geprüft. Das entspricht einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2023: rund 15.000 Geräte). Gleichzeitig ist die Mängelquote von 16 Prozent auf 12 Prozentgesunken.„TrotzderpositivenEntwicklung weist jedes achte Röntgengerät sicherheitsrelevanteMängelauf Dasisteinklares Zeichen, dass wir bei regelmäßigen Prüfungen und hohen Qualitätsstandards nicht nachlassen dürfen“, sagt Dr Alexander Schröer, Strahlenschutzexperte des TÜVVerbands. Besorgniserregend ist, dass fast jeder fünfte Mangel (19 Prozent) in die Kategorie der „schwerwiegenden Mängel“ fällt. GerätemiteinemschwerwiegendenMangel dürfenerstnachderMängelbeseitigungund

einer erneuten Prüfung wieder in Betrieb genommen werden. Mehr als die Hälfte der gefundenenMängel(56Prozent)sindals„erheblich“ klassifiziert und 25 Prozent als „geringfügig“

Insgesamt wurden 8.407 dentalmedizinischeGerätegeprüft.DiemeistenPrüfungen entfallen auf „Dental-Tubus-Geräte“ (4.965 Prüfungen), mit denen Aufnahmen einzelnerZähneangefertigtwerdenunddieinder RegeldirektimBehandlungszimmerstehen Panoramaschichtaufnahmegeräte (2.747 Prüfungen) sind in Praxen oder Zahnkliniken in eigenen Räumen untergebracht und werden für Aufnahmen des vollständigen Gebisses verwendet. 1.245 aller geprüften Anlagen (15 Prozent) weisen mindestens einen Mangel auf Die häufigsten Mängel be-

Compamed Innovationsforum 2025 Krebsdiagnostik im Wandel

Moderne Diagnoseverfahren ermöglichen eineindividualisierteAnalysevonTumoren

Das verbessert nicht nur die Erkennungsrate, sondern auch die Qualität der Therapie –mit positiven Effekten auf die LebensqualitätderPatienten.PersonalisierteMedizinist heute keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität.

Mikrofluidik,Lab-on-a-Chip-Systemeund künstliche Intelligenz revolutionieren die Diagnostik Miniaturisierte,hochfunktionaleGeräteermöglichenpräzisePoint-of-CareTests, die lebenswichtige Diagnosen beschleunigen. Gleichzeitig sorgen FortschritteinderBiokompatibilitätundSensorikfür

einfachereAnwendungenundzuverlässigere Ergebnisse.

Die nächste Generation von DiagnosetoolskombiniertEchtzeit-Überwachungmit intelligenter Datenanalyse. Nanotechnologie und 3D-Druck ermöglichen individuell zugeschnittene Systeme – abgestimmt auf das molekulare Profil eines Tumors.

Das diesjährige Compamed Innovationsforumwidmetsicham5.Junidenneuesten Trends und Technologien in der Krebsdiagnostik. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Unternehmen, die Komponenten und Systeme für die Medizintechnik entwickeln,sowieanmedizinischeFachkräfte,die

treffenunzureichendgekennzeichneteKontrollbereiche und mangelhafte Patientenschutzmittel „Mängel an Patientenschutzmitteln und eine unzureichende Kennzeichnung des Kontrollbereichs sind keine Formfehler, sondern ein konkretes Risiko für Patienten und Personal“, sagt Schröer „Gerade in der Dentalmedizin, wo Röntgengeräte häufig innerhalb des Behandlungsraums eingesetzt werden, ist ein abgegrenzter Kontrollbereich essenziell, um unbeabsichtigteStrahlenexpositionzuvermeiden.“

Im Bereich der Humanmedizin wurden im Jahr 2024 insgesamt 2.939 Röntgengeräte geprüft. Davon waren 394 Geräte mängelbehaftet,waseinerMängelquotevon13Prozent entspricht (2023: 14 Prozent). Die Sachverständigen dokumentierten 698 einzelne Mängel, durchschnittlich 1,77 Mängel pro beanstandetem Gerät. 19 Prozent der festgestelltenMängelsind„schwerwiegend“,72 Prozent „erheblich“ und 9 Prozent „geringfügig“ Die meisten schwerwiegenden Mängel betreffen Bildwiedergabesysteme. Das Mammographie-Screening-ProgramminDeutschlandfeiertindiesemJahr sein 20-jähriges Bestehen. Im Fokus des Röntgenreports2025stehendaherMammographiegeräte. In einer Sonderauswertung der Mammographiegeräte zeigt sich, dass die Qualitätskontrollen funktionieren. Von 109 geprüften Mammographiegeräten wiesennur11Mängelauf,waseinerMängelquote von 10 Prozent entspricht. Der Röntgenreport 2025 zeigt die Bedeutung wiederkehrender und unabhängiger Prüfungen für den sicheren Betrieb von Röntgeneinrichtungen. Die Vermeidung von Mängeln an RöntgengerätenhängtdarüberhinausmaßgeblichvoneinergezieltenAus-undWeiterbildung aller beteiligten Akteure ab (je)

sich über aktuelle Entwicklungen informieren möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei, aberanmeldepflichtig DieVortragssprache wird Englisch sein. Mit Vorträgen werden u. a. Hahn-Schickard, Art Photonics, CSEM und das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF vertreten sein.

Organisiert wird das Forum vom Fachverband IVAM in Zusammenarbeit mit der Messe Düsseldorf Ziel ist es, aktuelle Herausforderungen, Lösungen und Perspektiven für die Branche aufzuzeigen – mit Blick auf die kommende Compamed, Europas Messe für medizinische Zulieferer (je)

Medtec Live Healthtech Pavilion auf der Automatica Medizintechnik trifft

Auf dem Medtec Live Healthtech Pavilion treffendieBesucherderAutomaticavom24 bis 27 Juni 2025 in München auf Hersteller und Dienstleister aus dem medizintechnischen Zulieferbereich, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Marktzulassung tätig sind Der Fokus liegt auf der engen Vernetzung

von Herstellern und Anwendern. Zu den Ausstellern zählen Unternehmen, die wegweisende Lösungen für die Medizintechnik präsentieren.Dazugehörtbeispielsweisedie A&D Verpackungsmaschinenbau GmbH, die maßgeschneiderte Verpackungslösungen für Medizinprodukte entwickelt. Die DesotecGmbHSondermaschinenbaubietet

Der Gemeinschaftsstand der Medtec Live mit seinen Anbietern stellt auf der Automatica ein Bindeglied zwischen Medizintechnik und Automatisierungslösungen dar und setzt wertvolle Impulse.

Ottobock hat sich an Phantom Neuro beteiligt, einem Neurotechnologie-Unternehmen, das an einer Technologie für eine intuitive Mensch-Maschinen-Schnittstelle arbeitet.OttobockagiertalsLead-Investorin der 19 Millionen Dollar schweren Series-AFinanzierungsrunde. Die Investition markiert für das Medtech-Unternehmen den nächstenSchrittzurweiterenErschließung zukunftsweisender Möglichkeiten im Bereich Prothetik und Orthetik.

Das in Austin im US-Bundesstaat Texas ansässige Start-up Phantom Neuro hat eine minimal-invasive Schnittstelle entwickelt, die eine intuitive Steuerung von Prothesen und robotischen Exoskeletten ermöglicht Mit dem Kapital sollen die klinischen Studien und die Markteinführung der Technologie finanziert und beschleunigt werden. Das Herzstück der Plattform, Phantom X, soll Amputierten und Menschen mit eingeschränkter Mobilität die natürliche Bewegung und Funktionalität zurückgeben, sodass Prothesen, Orthesen und Exoskelette als nahtlose Erweiterungen des menschlichen Körpers funktionieren.

Zur Stärkung der Partnerschaft wird Ottobock zusätzlich einen Sitz im Board of

Directors von Phantom Neuro einnehmen und das junge Unternehmen auch aktiv im weiteren Wachstum begleiten und unterstützen.

„PhantomNeurohatdasPotenzial,dieArt und Weise, wie Menschen mit Prothesen interagieren, zu revolutionieren“, erklärt Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co

Ottobock fördert ein neurotechnologisches Steuerungssystem für Prothesen

individuelleLösungenfürZuführ-,MontageundPrüftechnikan.DieACILaserGmbHist aufLasersystemezumMarkieren,Gravieren und Lasertrimmen spezialisiert. Ergänzt wird das Ausstellerfeld durch zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Prozessentwicklung und Softwarelösungen. Der Pavilion setzt zudem Schwerpunkte auf Robotik in der Chirurgie oder intelligente Automatisierungssysteme für die Medizintechnik.

Silke Ludwig, Deputy Director Medtec Live, freut sich auf den neuen Healthtech Pavilion auf der Automatica: „Die Medtec Live bringt Zulieferer, OEMs, Inverkehrbringer und Hersteller medizintechnischer Produkte zusammen und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab Damit hat sich die Medtec Live als zentrale Plattform für die Medizintechnikbranche etabliert. Durch die enge Verzahnung von Medizintechnik und Automatisierung bieten wir jetzt mit dem Healthtech Pavilion eine einzigartige Anlaufstelle für alle, die sich auf der Automatica über die spezifischen Angebote von Zulieferern für die Entwicklung und Herstellung von Medizintechnik informieren möchten.“ (je)

Bild: Ott obock

KGaA. „Ihre minimal-invasive neuronale Schnittstellentechnologie ist ein großer Fortschritt in unserem Feld. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Phantom Neuro.“

Dr Connor Glass, Gründer und CEO von Phantom Neuro, zeigt sich erfreut: „Die Unterstützung von Ottobock unterstreicht die zunehmendeKonvergenzvonNeurotechnologie mit der Prothetik, Orthetik sowie Exoskeletten.OttobockistseitJahrzehntenführend in seinen Bemühungen, die Mobilität von Millionen von Menschen wiederherzustellen.DiePartnerschaftmitOttobockwird uns helfen, die Markteinführung von Phantom X zu beschleunigen und so den Grundstein für eine Zukunft zu legen, in der Prothesen, Orthesen und Exoskelette als natürliche Erweiterung des menschlichen Körpers funktionieren.“

Die Finanzierung folgt auf die kürzliche AnerkennungvonPhantomXdurchdieU.S. Food and Drug Administration (FDA) als so genannte Breakthrough Device und die TAP-Auszeichnung (Targeted Acceleration Pathway), was zu zusätzlichen Vorteilen im Entwicklungs- und Markteinführungsprozess führt. (kb)

Regulatory Affairs und künstliche Intelligenz

Hersteller schon einmal den Überblick verlieren. Welche Fristen stehen 2025 noch an und mit welchen Verordnungen sollten sich Medtech-Hersteller vertraut machen? Ein Überblick.

DieregulatorischeLandschaftfürMedizintechnikHersteller bleibt auch 2025 in Bewegung. Für die Unternehmen in Deutschland sind wichtige Fristen und Entwicklungen zu beachten, die ihre Produktzulassung und Marktpräsenz beeinflussen.

MDR: Verlängerte Übergangsfristen, kritische Bewertung möglich

Die verlängerten Übergangsfristen der EU-Medizinprodukteverordnung(engl.MedicalDeviceRegulation,kurz MDR) bieten eine kurze Atempause, erfordern jedoch eine strategische Planung Legacy-Produkte mit gültigem Richtlinien-Zertifikat dürfen abhängig von der Risikoklasse bis zu den genannten Fristen in Verkehr gebracht werden:

Klasse III, implantierbare Produkte der Klasse IIb (ausgenommen die Produkte mit „Well-Established Technology“): 31. Dezember 2027

Sonstige Klasse IIb-, IIa-, Is- und Im-Produkte: 31. Dezember 2028

Produkte der Klasse I unter den Richtlinien, welche unter der MDR höher klassifiziert wurden und deshalb eine benannte Stelle im Konformitätsbewertungsverfahren einbezogen werden muss (z. B wiederverwendbare chirurgische Instrumente, viele Software-Produkte): 31. Dezember 2028

DieseerweitertenÜbergangsfristengeltenjedochnur unterbestimmtenBedingungen(Bsp.:DerHerstellerhat keinewesentlichenÄnderungenandemProduktvorgenommenundhatbiszum26 Mai2024einenAntragauf MDR-ZertifizierungbeieinerbenanntenStellegestellt.)

Bis Ende März 2025 hatten u. a Medtech- und In-vitro-Diagnostik(IvD)-HerstellerdieMöglichkeit,überdie Webseite der Europäischen Kommission die MDR und die EU-Verordnung über In-vitro-Diagnostika (engl. In Vitro Diagnostic Regulation, kurz IVDR) kritisch zu bewerten. Diese Bewertungen sollen es nun der Kommission ermöglichen, Bilanz zu ziehen und zu überprüfen, ob die Vorschriften wirksam, effizient und verhältnismäßig sind, gegenwärtig und auch für die Zukunft bedarfsgerechtsind,aufandereMaßnahmenabgestimmt sind und einen EU-Mehrwert haben. Mit ersten ErgebnissenkannimviertenQuartal2025gerechnetwerden. Eine kurze Randnotiz zur Eudamed: Die Eudamed ist die europäische Datenbank für Medizinprodukte Sie geht auf einen Beschluss der EU-Kommission zurück, mit dem Zweck, die Marktüberwachung zu verbessern. Die MDR verpflichtet Hersteller, Daten über sich und über ihre Produkte in der Eudamed zu speichern. Die Eudamed ist in sechs verbundene Module und eine öffentlicheWebsitegegliedert.EssindallerdingsersteinigeModuleverfügbar,diefreiwilliggenutztwerdenkönnen:dasModulfürdieRegistrierungvonAkteuren,das Modul zur UDI/Produktregistrierung sowie das Modul „Benannte Stellen und Bescheinigungen“ Die übrigen Module (Vigilanz, klinische Untersuchungs- und Leis-

tungsstudien sowie Marktüberwachung) befinden sich laut der EU-Kommission aktuell in der Entwicklung

IVDR: Verlängerte Übergangsfristen, aber mit Bedingungen

Um die Verfügbarkeit von In-vitro-Diagnostika für die Patientenversorgung sicherzustellen, gewährt die EUKommission Herstellern unter bestimmten BedingungenmehrZeitfürdieUmstellungaufdieIVDR.DieVerlängerung der Übergangsfristen betrifft die Risikoklassen, in denen die Einschaltung einer benannten Stelle erforderlich ist:

31. Dezember 2027 für Produkte der Klasse D 31. Dezember 2028 für Produkte der Klasse C

31. Dezember 2029 für Produkte der Klasse B und sterile Produkte der Klasse A DieseÜbergangsfristenkönnennurdannAnwendung finden,wenndieHerstellerbestimmteBedingungenerfüllen(ebensowiebeiderMDR).SomüssendieProdukte weiterhin der IVDD entsprechen und es darf keine wesentlichen Änderungen an ihrer Auslegung und Zweckbestimmunggeben.AlsneueBedingungkommt u. a. hinzu, dass der Hersteller bis spätestens 26. Mai 2025 ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) gemäß Artikel 10 Absatz 8 eingerichtet hat.

Cybersecurity: Neue Anforderungen für vernetzte Medizinprodukte

Ab dem 1. August 2025 treten neue Cybersecurity-AnforderungenunterderRadioEquipmentDirective(RED) inKraft.DiesebetreffenMedizinproduktemitintegrierten Funkkomponenten. Während der Cyber Resilience Act(CRA)Medizinprodukteexplizitausschließt,sollten Hersteller die allgemeinen Cybersecurity-Anforderungen der MDR und IVDR im Blick behalten und ihre Produkteentsprechendabsichern.MehrzumThemaCybersecurity finden Sie in unserem Special ab Seite 54.

KI-Medizinprodukte: Neue regulatorische Anforderungen

KI-Medizinprodukte, also Medizinprodukte mit Systemen künstlicher Intelligenz, die eine medizinische Zweckbestimmungerfüllen,stehenseit2025unterdoppelterRegulierung AlsKI-MedizinproduktegeltenSoftware und Geräte, die für Diagnose, Überwachung, Vorhersage oder Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden und auf Technologien wie Machine Learning oder Deep Learning basieren – beispielsweise KI-Systeme zur Tumorerkennung in Röntgenbildern oder zur Analyse von EKG-Daten.

Die 2024 verabschiedete EU-KI-Verordnung (AI Act) giltzusätzlichzurMDRundklassifiziertdiemeistenKIMedizinproduktealsHochrisiko-KI-Systeme.Diesbringt seit2025erheblicheZusatzanforderungenmitsich:Her-

VERFASST VON

JuliaEngelke Stv. Chefredakteurin Devicemed

steller müssen die Qualität ihrer Trainingsdaten nachweisen, erweiterte Risikomanagementprozesse implementierenundgewährleisten,dassdieKI-Systemestets untermenschlicherAufsichtbleiben.Diesesogenannte „humanoversight“mussbiszumInkrafttretendervollständigen Anwendungspflicht des AI Acts technisch sichergestelltsein HerstellervonKI-Medizinprodukten sollten bereits jetzt prüfen, ob ihre Entwicklungs- und Dokumentationsprozesse den strengeren Transparenzund Nachweispflichten gemäß AI Act und MDR standhalten. Einen ausführlichen Überblick bietet unser Artikel ab Seite 26

Betrifft der Green Deal die MedtechBranche?

Der europäische Green Deal ist eine Herausforderung für die Medtech-Branche. Europa soll der erste klimaneutraleKontinentwerden.Hierfürsindrund80Initiativengeplant,vieledavonbetreffendirektoderindirekt die Medizintechnik. Der Bundesverband Medizintechnologie stellt auf seiner Webseite (www.bvmed.de/ themen/recht/umweltrecht)Infoblätterbereit,damitdie Medtech-Hersteller den Überblick nicht verlieren. FürUnternehmenmitmehrals1.000Mitarbeiternist z. B die EU-Lieferkettenrichtlinie (engl. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, kurz CSDDD) interessant:DieCSDDDistzum25 Juli2024inKraftgetreten und muss aktuell bis zum 26. Juli 2027 in nationales Recht umgesetzt werden, in Deutschland voraussichtlich durch Anpassung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Auch wenn kleine und mittelständischeUnternehmen(KMU)aufgrundihrerMitarbeiterzahlennichtdirektvondemGesetzbetroffensind,könnensieindirektalsLieferantvongroßenUnternehmen und Konzernen in die Verantwortung gezogen werden. EbenfallsrelevantfürMedtech-Herstelleristdieneue europäischeVerpackungsverordnung(kurzVerpackVO, engl. Packaging and Packaging Waste Regulation, kurz PPWR) Sie bildet den aktualisierten Rechtsrahmen für

DeviceMed INFO

Ein guter Indikator, was die Medtech-Branche beim Thema Regulatory Affairs beschäftigt, sind die Regulatory Affairs Expert Talks von Devicemed. Anfang April fand in Würzburg die diesjährige Ausgabe statt. An zwei Tagen standen Cybersecurity, MDR und KI im Mittelpunkt von Vorträgen, Workshops und Gesprächen. Das Fazit: Der Rede- bzw. Austauschbedarf ist v. a. beim Thema KI hoch: Es handelt sich um eine neue Technologie, auf die sich die MedizintechnikBranche noch einlassen bzw. einstellen muss. Die Digitalisierung ist zudem wichtig und sollte nicht aus dem Fokus gelassen werden Außerdem muss immer geschaut werden, unter wie viele verschiedene Regularien das eigene Medizinprodukt fallen kann. Auch im kommenden Jahr finden die Regulatory Affairs Expert Talks wieder in Würzburg statt. Am 14. und 15. April 2026 bietet sich die Möglichkeit, sich über die neuesten regulatorische Themen, die die Medizintechnik-Branche betreffen, auszutauschen und aufzuschlauen. Auf www.regulatory-affairs-talks.de gibt es regelmäßige Event-Updates.

Verpackungen und Verpackungsabfälle in der EU Die VeröffentlichungimAmtsblattderEUfandEndeJanuar 2025stattunddieVerordnungistam11.FebruarinKraft getreten. Die Bestimmungen der Verordnung gelten ab dem 12. August 2026. In Deutschland wird die Umsetzung der Vorgaben bis zum Ablaufen der Übergangsfristen noch durch das Verpackungsgesetz (VerpackG) geregelt.DieVerpackVOgiltfüralleVerpackungen,unabhängig von dem verwendeten Material und für alle Verpackungsabfälle. Inhaltlich soll es zu keiner Veränderung im Vergleich zur bisherigen Rechtslage kommen. Die VerpackVO enthält keine generellen Anwendungsbereichsausnahmen. Allerdings sind in einigen BereichenpflichtenspezifischeAusnahmenvorgesehen –insbesonderefürkontaktempfindlicheVerpackungen für Medizinprodukte, IvDs, Arzneimittel (Human und Tier) und bestimmte Speziallebensmittel. Dies betrifft v. a die Anforderungen an den Mindestrezyklatanteil und an die Verpackungskennzeichnung Dabei ist jedochzubeachten,dassnichtalleVerpackungenfürMedizinprodukte jeweils ausgenommen sind, sodass es einerspezifischenEinzelfallprüfungbedarf,welcheVerpackungeninwelchemUmfangvoneinzelnenPflichten ausgenommen sind.

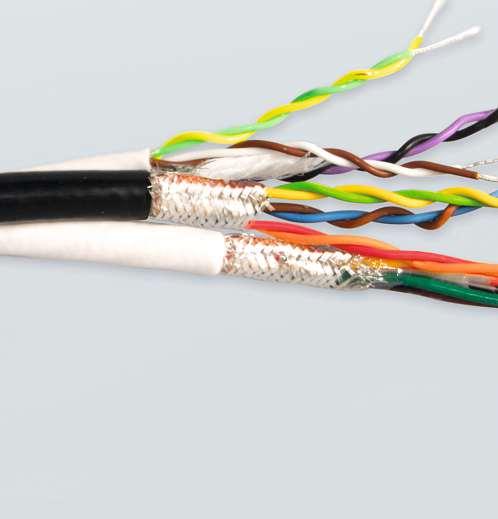

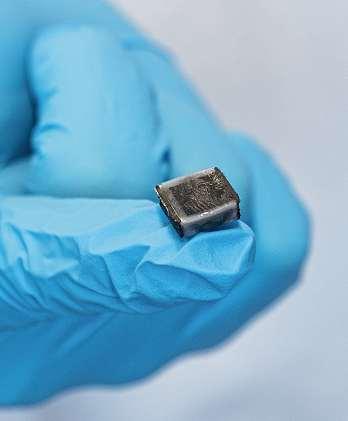

Das geplante Verbot der Nutzung von per- und polyfluoriertenAlkylsubstanzen,kurzPFAS,wirktsichauchauf die Medizintechnik aus. Denn viele Medizinprodukte sindmitPFASbeschichtet,weildiesedieidealenEigenschaften mitbringen: PFAS reagieren nur schwer mit anderen Substanzen; Hitze oder Flüssigkeiten machen ihnen nichts aus. Deshalb kommen sie bevorzugt in langlebigen Implantaten wie Stents oder HerzschrittmachernzumEinsatz.AuchinFiltern,Dichtungenund SchläuchenvonDialysegerätensindsieenthalten.PFAS eignen sich zudem ideal für Katheter und Endoskope, weilsiebesonderswenigReibungauslösen.DieseOberflächeneigenschaftenmachensiewertvollfürminimalinvasiveEingriffe Medtech-Herstellerstehenjetztunter Zugzwang, nach Alternativen zu suchen. Mehr dazu können Sie im Beitrag „PFAS-freie Medizinprodukte –Fluch und Chance“ ab Seite 34 nachlesen.

Compliance des Medizinprodukts sicherstellen

MDR,AIAct,Cybersecurity,GreenDeal, Medtech-Hersteller können bei der Vielzahl der Regularien schnell denÜberblickverlieren.Dennochisteswichtig,sichmit ihnen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg auseinanderzusetzen FehlendeComplianceführtnicht nurdazu,dassProduktevomMarktgenommenwerden, sondern kann auch schnell sehr teuer werden. Ratsam ist deshalb, strukturiert vorzugehen:

Prüfen, welche Regularien für das Medizinprodukt gelten,

die Anforderungen über den Lebenszyklus des Medizinprodukts hinweg identifizieren und umsetzen,

die Umsetzung überwachen und ggf. geforderte Änderungen und Aktualisierungen anpassen,

das gesamte Unternehmen einbinden – nicht nur einzelne Abteilungen.

Sokannsichergestelltwerden,dassMedizinprodukte auf dem Markt bleiben (je)

Roboter erobern den Healthcare-Markt im Sturm. Mittlerweile transplantieren Robotersysteme Herzen, Sechsachser arbeiten in der Zell- und Gentherapie, Cobots unterstützen in der Reha oder im Labor und jetzt rücken Mobilroboter in aseptische Bereiche vor. Die Entwicklung ist spektakulär – wie spektakulär erfahren die Besucher der Leitmesse automatica vom 24. bis 27. Juni 2025 in München.

Alle Wachstumsprognosen für Robotersysteme in Pharma, Medizin und Gesundheitswesen kennen nur eine Richtung: steil nach oben. Laut Mordor Intelligence ist von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 16 Prozent bis zum Jahr 2029 auszugehen Auch auf der automatica 2025 steht das Thema im Fokus Auf dem MedtecLIVE Healthtech Pavillon in Halle A4 präsentieren sich unterschiedlichste Aussteller aus dem medizintechnischen Zulieferbereich, die die komplette Wertschöpfungskette abbilden Begleitet wird die Initiative durch den MedtecSUMMIT am zweiten und dritten Messetag in Halle B4 sowie einer kuratierten Auswahl relevanter AusstellerLösungen.

Inspiriert von den Aktivitäten der automatica werden viele Aussteller praxisbewährte Robotik-, Cobot- und Mobilroboterlösungen für Healthtech-Applikationen sowie innovative Montageanlagen für Medical Devices zeigen

Stäubli bietet mit accessPharma, Stericlean und Stericlean+ ein breites Portfolio hygienegerechter Roboter für GMP Klasse A/B-Umgebungen an, etwa für die Zell- und Gentherapie oder Laborautomation. Auch Yaskawa liefert mit den Modellen Motoman HD7 und Motoman HD8 ein hochleistungsfähiges System, das Wasserstoffperoxid-Dekontamination problemlos bewältigt und bereits bei Pharmabotix im Einsatz ist. Parallel erobern kollaborative Roboter wie der Cobotta von Denso die Labortechnik. In der Reha unterstützt der Roboter Robert® von Life Science Robotics Pflegekräfte bei der patientenschonenden Mobilisierung durch lernfähige Bewegungsabläufe – ein anschauliches Beispiel für den praktischen Nutzen robotischer Assistenzsysteme.

Neben innovativer Robotik rückt auf der automatica 2025 auch die automatisierte Serienproduktion von Medical Devices in den Fokus. Führende Anbieter wie Mikron Automation, Teamtechnik, BBS Automation, Kahle und Hekuma – vereint unter dem Dach der Dürr AG – präsentieren leistungsfähige Plattformlösungen für Produkte wie Inhalatoren oder Injektionssysteme. Besonders Mikrons halbautomatische Montageplattform Maia steht exemplarisch für den Trend zu mehr Flexibilität bei kleinen Losgrößen. Ergänzend zeigen Aussteller wegweisende Mobilrobotiklösungen für neue Aufgaben in der Pharmafabrik der Zukunft. Problematisch wird es, wenn mobile Robotersysteme in sterilen Umgebungen zum Einsatz kommen sollen, denn hierfür gab es bislang keine Lösung. Das ändert sich jetzt: Mit Sterimove stellt Stäubli erstmals ein vollständig gekapseltes, GMP-zertifiziertes Fahrzeug vor, das auch in sterilen Umgebungen autonom agieren kann – ein Meilenstein für Transport und Logistik in hochsensiblen Bereichen.

Roboterassistierte Operationssysteme werden zunehmend mit intelligenter Software kombiniert.

„Shared Autonomy“ im OP

Roboter sind aus vielen OP-Sälen nicht mehr wegzudenken – nun ergänzt künstliche Intelligenz das Team. Sie verspricht eine neue Dimension operativer Präzision und Sicherheit für Ärzte wie für Patienten. Angesichts von Personalmangel und steigenden Eingriffszahlen können KI-gestützte Assistenzsysteme entscheidend für eine zukunftsfähige Chirurgie werden

VERFASST VON

RolandSchulz

Fachredakteur

TBN Public Relations

GmbH

ProfessorAlexanderKönig,kommissarischerLeiter des Lehrstuhls für Robotik und Systemintelligenz anderTechnischenUniversitätMünchen,beschäftigtsichseitvielenJahrenmitdemZusammenspielvon MenschundMaschine.Eristüberzeugt:„AutomatisierteAssistenzsystemekönnendiePatientensicherheiterhöhen. Denn um sie überhaupt am Patienten einsetzen zu dürfen, müssen sie zugelassen werden – in Europa durch die CE-Kennzeichnung, in den USA durch die FDA. Diese Prozesse stellen hohe Anforderungen an Hardware, Software und Prozesse Solche Systeme sind zuverlässigundhandelnnichtunerwartet–undsiewerden nicht müde Das kann die Qualität und Sicherheit erhöhen, auch wenn sie nicht den besten Operateur ersetzen.“

InmodernenOperationssälenhabensichSystemewie „da Vinci“, „Versius“ oder „Hugo RAS“ etabliert. Diese

robotischenHelferwerdenzunehmendmitintelligenter Software kombiniert. KI analysiert, lernt und interpretiert. Der Unterschied zur klassischen Robotik liegt in der Anpassungsfähigkeit: Die Systeme reagieren auf neue Situationen, lernen aus vergangenen Eingriffen und optimieren sich stetig

Dynamische Interaktion

KI-AlgorithmenkönnendabeianmehrerenStellenzum Einsatzkommen.SieidentifizierenOrganeundGefäße aufKamerabildern,berechnendieoptimaleSchnittlinie oder analysieren Vitalparameter in Echtzeit. Die Systemelernen,kritischeSituationenzuerkennenundrechtzeitig zu warnen. So entsteht eine dynamische Interaktion. „Die Medizintechnik ist sehr konservativ – von vollständig autonomen Systemen sind wir noch weit

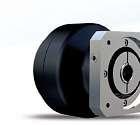

entfernt“,glaubtAxelWeber,VicePresidentMedicalRobotics bei Kuka „Aber man sollte die Chancen, die zusätzliche Autonomie und Robotik bieten, nicht unterschätzen Gerade KI kann enorm zur Entlastung beitragen,etwabeiderDokumentationvonBehandlungen – auch wenn das nicht direkt etwas mit Robotik zu tun hat.“

Kuka, ein weltweit tätiger Anbieter für intelligente Automatisierung, bringt schon seit einem Vierteljahrhundert seine Erfahrung aus der Industrie in die Medizintechnik ein. Das Unternehmen stellt Roboterplattformen wie den LBR Med bereit, die von Partnern in klinische Lösungen integriert werden. Der Fokus liegt aufflexiblen,kollaborativenSystemen,diesichsicherin den Klinikalltag einfügen. Gerade im Zusammenspiel mit KI entfalten diese Systeme ihr Potenzial

Personalisierte Chirurgie

Der technologische Fortschritt bietet auch ökonomischesPotenzial.EffizientereOP-Abläufe,kürzereLiegezeitenundwenigerFolgeeingriffeentlastendasSystem. Nicht zuletzt ebnet KI den Weg zur personalisierten Chirurgie: Algorithmen könnten künftig individuelle OP-Pläne berechnen, basierend auf der medizinischen Vorgeschichte und Bildgebung

Die Implementierung in der Breite beginnt gerade erst. „Teilautonome Robotiklösungen – ob in der Medizin oder Produktion – sind noch nicht dort, wo wir sie gernehätten.Gleichzeitigsehenwireinstarkwachsendes Interesse von Investorenseite. Man kommt mit 10 ProzentderMittelzwarschonsehrweit,aberdieletzten 10 Prozent bis zur Marktreife erfordern enorme finanzielle Ressourcen – und genau da tun sich derzeit viele schwer“, betont König

Jeder Fortschritt bringt auch Fragen mit sich Technischgesehenstelltv.a dieVerarbeitunggroßerDatenmengeninEchtzeiteineHerausforderungdar Rechtlich und ethisch bleibt ebenfalls manches ungeklärt. Wer haftet, wenn ein KI-System eine falsche Empfehlung gibt? „Dass eine KI in naher Zukunft vollständig autonome Operationen durchführt, halte ich für unrealistisch. Zwar gibt es erste zugelassene medizinische Entscheidungssysteme, aber im Bereich der verkörperten KI–also,wennRoboterphysischmitderWeltinteragieren – sind wir noch weit davon entfernt“, ordnet König ein.„EingroßesForschungsthemaistdaherdie‚Shared Autonomy‘, also die geteilte Autonomie, in der KI und Mensch Hand in Hand arbeiten.“

Weltweit arbeiten interdisziplinäre Teams daran, chirurgischeSystemeintelligenter,sichererundtransparenter zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen so genannte „Explainable-AI“-Modelle – also künstliche Intelligenz, deren Entscheidungswege nicht im Verborgenen bleiben, sondern nachvollziehbar sind.

Gefördert wird die Entwicklung durch nationale und internationale Programme. In Deutschland arbeiten Universitätskliniken an der Erprobung KI-basierter Navigationshilfen in der Leberchirurgie oder der automatisiertenGewebeanalyseinderlaparoskopischenOnkologie. Zugleich bringen Start-ups frische Impulse: Ihre modularenPlattformlösungenermöglicheneinestufenweiseIntegrationintelligenterFunktioneninbestehen-

deRobotersysteme–einwichtigerSchritt,umdieTechnologieauchfürkleinereHäuserzugänglichzumachen.

„Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren stark beschleunigen wird“, glaubt König „Was heute noch im Labor getestet wird, könnte morgen schon klinischer Alltag sein – vorausgesetzt, wir sichern Qualität und Akzeptanz gleichermaßen.“

Kompetenzanforderungen steigen

DerBlickindieZukunftzeigt:DerOperationssaalkönnte zu einem digitalen Kontrollraum werden, in dem Mensch und Maschine in enger Symbiose agieren KISystemekönntenetwaerkennen,obsicheineunerwarteteKomplikationanbahnt–unddaraufbasierendoperative Alternativen vorschlagen. Auch die Fernsteuerung von Operationen gewinnt an Bedeutung: Durch KI-gestützteAnalyseundpräziserobotischeAusführung sind Eingriffe künftig ortsunabhängig möglich. Gerade in strukturschwachen Regionen oder in Katastrophenszenarien bietet dies eine neue Dimension medizinischer Versorgung

„Entscheidend wird sein, dass wir die Systeme nicht nurtechnischdenken“,mahntKönig „Wirmüssenauch die Auswirkungen auf Rollen, Kompetenzen und VerantwortlichkeitenimBlickbehalten–sonstdrohtÜberforderung statt Entlastung.“

Langfristig wird sich die Rolle der Chirurgen verändern. Sie werden zu Koordinatoren eines hochkomplexen Systems, in dem Entscheidungen zwar vom Menschengetroffen,aberzunehmenddatenbasiertvorbereitet werden. Damit steigen die Anforderungen an AusbildungunddigitaleKompetenz–nichtnurimUmgang mit der Technik, sondern auch im kritischen Hinterfragen algorithmischer Vorschläge. Auch der Regulierungsrahmen muss sich anpassen: Zulassungsverfahren, Datenschutz und Haftung stehen vor grundlegenden Änderungen. Axel Weber: „Der Wandel wird nicht sprunghaft kommen, sondern schrittweise Aber wir müssendieWeichenheutestellen,damitmorgensichere,integrierteundpatientenzentrierteSystemeRealität werden.“

Medtec Live Healthtech Pavilion fördert den Transfer

Vom24.bis27 Juni2025bietetdieMedtecLivemitdem HealthtechPavilionaufdemrenommiertenMesse-Duo Automatica und Laser World of Photonics in München einePlattformfüralljene,diedieseTransformationmitgestalten. Der Gemeinschaftsstand fungiert dabei als Branchen-Vertical für die Medizintechnik – Entwickler und Zulieferer treffen hier auf eine Zielgruppe, die sich auf Automatisierung, Robotik und Photonik konzentriert.

„MitderMedtecLivebildenwirdieganzeWertschöpfungskette in der Medizintechnik-Herstellung ab Mit dem Healthtech Pavilion bringt die Medtec Live jetzt eineAnlaufstellefürInformationenvonHerstellernund DienstleisterndesmedizintechnischenZulieferbereichs nachMünchen“,sagtSilkeLudwig,DeputyDirectorMedtecLive „DabeiliegtderFokusaufLösungenimBereich Automatisierung,RobotikundPhotonik–Zukunftstechnologien, die letztlich auch in effizienteren und zuverlässigen Prozessen im klinischen Alltag münden.“ (je)

TIPP

Vom 24. bis 27. Juni 2025 präsentiert die Medtec Live den Healthtech Pavilion auf dem MesseDuo Automatica und Laser World of Photonics in München.

Die Größe und Komplexität der digitalen Herausforderung bei B.Braun ist beträchtlich, wenn man die Bandbreite der Produkte bedenkt, die durch den Einsatz von Robotik und KI immer komplexer werden.

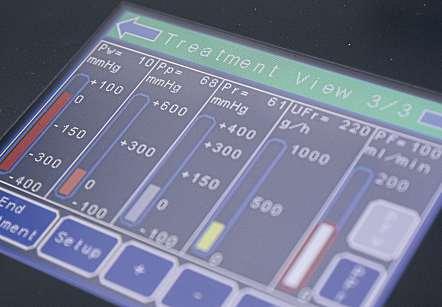

Cloud-basierte Softwareplattform

In einem komplexen Umfeld wie der Medizintechnik kann es schwierig sein, die Einhaltung einer ganzen Reihe an sich ständig ändernden Regularien in verschiedenen Ländern zu gewährleisten – vor allem, wenn es um Serviceeinsätze geht. Hilfe bietet dabei eine Cloud-basierte Softwareplattform.

Die Fähigkeit, Kundenanliegen zu klären, in jeder Service-Interaktion Wert zu schaffen und langfristige Kundenbeziehungen zu stärken, unterscheidet heute erfolgreiche Serviceorganisationen und HerstellervomWettbewerb–sodas„IDCMarketScape: Worldwide Field Service Management Applications 2023-2024VendorAssessment“ WarfrüherdieAnkunft beimKundendasZiel,daseszuoptimierengalt,müssen Außendienstteams heute die Kunden verstehen und wissen,wasausgefallenist,bevorsieeintreffen.SiemüssendierichtigenTeileundKompetenzenhaben,umdas Problem beim ersten Besuch zu lösen und zusätzliche Mehrwertdienste anzubieten.

B.Braunprägtundbereichertseitmehrals180Jahren das Gesundheitswesen weltweit entscheidend mit. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens sowie die umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsinitiative setzenneueStandardsinderstationärenundambulan-

ten Versorgung Diese Innovationskraft nutzte B.Braun sowohl bei seinen Gesundheitsprodukten als auch bei den internen Prozessen weltweit, v. a im Bereich des Service. Um das Servicegeschäft in einem vielfältigen undreguliertenUmfeldweltweitzusteuernundweiterzuentwickeln, waren zuverlässige und harmonisierte Daten erforderlich. Idealerweise sollte dies durch eine einzigedigitalePlattformerreichtwerden,umeinehohe Effizienz in Prozessen, bei der Entscheidungsfindung und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erzielen.2016hatderglobaletechnischeServicevonB.Braun die Field-Service-Management-Plattform Servicemax eingeführt,umdieBetriebszeitundLebensdauerseiner Produkte weiter zu verbessern und Serviceabläufe und das Compliance-Management zu optimieren. Servicemax,seit2023TeilvonPTC,bieteteineCloudbasierte Softwareplattform, die die Produktivität von Technikern optimiert, Workflows für betriebliche Effi-

zienz rationalisiert und die Anlagenverfügbarkeit maximiert. Die Software-Suite unterstützt Serviceteams und ermöglicht eine effiziente Servicebereitstellung und -ausführung, eine Steigerung der Serviceumsätze und eröffnet wertvolle, datenbasierte Einblicke In der IDC Market Scape wurde Servicemax als Leader eingestuft.

Von Lebenszyklus und Rückverfolgbarkeit bis hin zu komplexer Compliance

„Unser wichtigster Auslöser für die Umstellung auf ein modernes Field-Service-Management-System war damals die Rückverfolgbarkeit“, erklärt Felix Cramer, Senior Manager Global Service Platform bei B.Braun „In der Medizintechnikbranche sind Lebenszyklus und Rückverfolgbarkeit von entscheidender Bedeutung.“ Ineinemsichschnellveränderndenundzunehmend komplexen Umfeld kann es schwierig sein, die EinhaltungeinerganzenReiheansichständigänderndenRegularien in verschiedenen Ländern zu gewährleisten –und das während des gesamten Lebenszyklus eines jeden Produkts. Zu einer besonderen Herausforderung wird das, wenn es um Serviceeinsätze geht Um sicherzustellen, dass alle Wartungsarbeiten oder Ersatzteile mit den lokalen Vorschriften übereinstimmen, muss B.Braun in der Lage sein, die Wartungsaktivitäten und -verfahrenabzubilden.Alldieserforderteinedetaillierte Dokumentation für Auditzwecke.

„Mit Servicemax haben wir die Servicedaten immer zurHand“,fährtCramerfort.„IndemwirdieService-Aktivitäten in einer Software-Plattform erfassen und analysieren – und nicht mit mehreren Tools mit widersprüchlichenDatenformatenundmanuellenProzessen –,könnenwirQuerverweisemachensowieDatenanforderungen mischen und anpassen, abhängig von den spezifischenAnwendungsfällen.DasspartZeitundGeld undwirkönnenunsaufdiewichtigsteAufgabekonzentrieren–denSchutzunddieVerbesserungderGesundheit der Menschen weltweit.“

Asset-zentrierte Ansicht der Servicedaten

„DieRückverfolgbarkeitunseresinstalliertenGerätebestands, die Servicemax geliefert hat, war 2016 ein entscheidenderWendepunktfüruns.Servicemaxistbereits weltweitimEinsatz,undimLaufedeskommendenJahres rollen wir die Implementierung in weiteren Regionen aus“, fügt Cramer hinzu.

„Unser Ziel ist es, digitale Exzellenz in allen unseren harmonisierten Prozessen zu erreichen, von der RegulierungundCompliancebishinzumVertrieb,denWartungsunterlagen und unserem ERP-System. Aktuell prüfen wir, wie wir Servicemax mit unserer Gesamtarchitekturverbindenkönnen,umeineeinzigeQuelleder Wahrheit für alle Produktdaten in der Organisation zu schaffen Wir wollen datengesteuert sein, nicht dokumentengetrieben. Künftig werden wir uns überlegen, wiewirverschiedenePlattformenimUnternehmen,einschließlichServicemax,ambestenmitunsererGesamtarchitektur verbinden können, anstatt das nur auf der Funktionsebenezutun“,erläutertPhilipHaller,Regional Head IT Germany bei der B.Braun Gruppe.

Die Größe und Komplexität der digitalen HerausforderungbeiB.Braunistbeträchtlich,wennmandieBandbreite der Produkte bedenkt, die durch den Einsatz von Robotik und künstlicher Intelligenz immer komplexer werden, sowie die ständig wechselnden ComplianceVerpflichtungen vieler Regulierungsbehörden und die 66.000 Mitarbeiter rund um den Globus.

„Wir müssen unsere Produktdaten effizient verwalten“, so Haller. „Das bedeutet eine vollständige Digitalisierung und keine Zeit für unproduktive Aufgaben zu verschwenden sowie die Sicherstellung von Genauigkeit, Effizienz und Transparenz.“ Für ein 180 Jahre altes Unternehmen ist das ein gewaltiger kultureller Wandel injederAbteilung „FürunsistServicemaxmehralsnur ein Softwareanbieter Wir haben eine strategische Partnerschaft zwischen unseren beiden Unternehmen. Das bedeutet, dass wir im Rahmen einer langfristigen Kooperation sehr eng zusammenarbeiten.“ (je)

Medizintechnik profitiert von KI-gestützten Lösungen

Der Einzug von künstlicher Intelligenz in medizintechnische Geräte erfolgt mit rasanter Geschwindigkeit – und ihre Sinnhaftigkeit ist in den allermeisten Fällen auch unumstritten. Italien nimmt dabei sowohl mit Blick auf die Innovationskraft als auch bei der Akzeptanz international einen Spitzenplatz ein.

VERFASST VON

MarcoBazzani

Innovation Manager

Teoresi Group

GuidoComai

Operations & Corporate Development Manager

Teoresi MedTech

Künstliche Intelligenz (KI) hat mittlerweile im LifeScience-ÖkosystemItalienseinehoheBedeutung DiesbelegendieaktuellenZahlen:Sosindsichlaut einer Befragung des Politecnico di Milano 93 % der befragten Unternehmen aus der Branche sowie 74 % der medizinischenFührungskräftesicher,dassKIinnerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre die personalisierte Medizinrevolutionierenwird.ZudemgabenineinerweiterenUmfragedesPolitecnicodiMilanomehrals70%der italienischen Ärzte an, dass ihrer Meinung nach KI die Präzision bei der Betreuung von Patienten nachhaltig verbessern wird. Geteilt wird dieser Optimismus auch vondenPatientenselbst.Vondenenglaubenrund58%, dassKIdenÄrztenbeiderEntscheidungsfindunghelfen kann. 65 % wären bereit, eine digitale Therapie zu nutzen, sofern diese vom Facharzt vorgeschlagen wird.

Ein Vertrauensvorschuss, der sich auch in den InvestitionenimBereichLifeScienceswiderspiegelt:BeiF&EAusgabenliegenitalienischeUnternehmeneuropaweit anneunterStelle(13,1EuroproEinwohner).MitBlickauf entsprechende öffentliche Ausgaben belegt das Land sogar Platz sieben (14 Euro pro Einwohner).

Kernkompetenz von KI: schnelle und präzise Verarbeitung von Patientendaten Angesichts dieser positiven Einschätzung drängt sich die Frage auf: Woher rührt dieser Optimismus bzw. was machtKIzumGamechangerinderMedizintechnik?Die KernkompetenzderKIindiesemKontextistdieschnelleundpräziseVerarbeitungbzw AnalyseriesigerDatensätze. Nutzbar gemacht wird diese Fähigkeit beispiels-

Eine Kernkompetenz der KI ist die schnelle und präzise Analyse riesiger Datensätze. So können Muster und Korrelationen quasi in Echtzeit erkannt werden.

Analyse und Patientenbetreuung: KI in Bildgebungstechnologie und Wearables

Zwei laufende KI-basierte Medtech-Projekte des Unternehmens Teoresi betreffen den Bereich der Bildgebung im Bereich Kardiologie. Dabei geht es zum einen darum, die Bildgebung bei der Analyse von Elektrokardiogrammen durch KI weiter zu verbessern, um Herzrhythmusstörungen automatisch zu erkennen und so die Diagnose zu unterstützen. In einem weiteren Projekt wird KI genutzt, um die vom Echokardiographen erzeugten Bilder und Videos zu analysieren. In beiden Fällen geht es um Entscheidungsunterstützungssysteme – so genannte DSS. Diese dienen dazu, die Arbeit des medizinischen Personals zu verbessern, menschliche Fehler zu reduzieren und dem Arzt Hinweise auf etwaige Probleme des Patienten zu geben.

weise bei der Genomsequenzierung oder bei Bildgebungstechnologien. In beiden Fällen ermöglicht KI quasi in Echtzeit die Erkennung von Mustern und Korrelationen,diebislangentwedergarnichtoderabererst imZugeeineslangwierigenProzessessichtbarwurden. Entsprechende neue Technologien verarbeiten Daten aus klinischen Studien, elektronischen Gesundheitsakten und tragbaren Geräten und werten diese – KI-basiert – aus

KI-gestützte Diagnose-Tools modifizieren bzw. beschleunigendemnachdieErkennungvonGesundheitsproblemen signifikant. Die entsprechenden Systeme nutzen hierzu Algorithmen des maschinellen Lernens, umz.B.medizinischeBilder,genetischeProfile,Lebensgewohnheiten,LaborergebnisseoderKrankengeschichten zu analysieren und so Anzeichen von Krankheiten wie Herzerkrankungen oder Krebs frühzeitig zu erkennen. Die Technologie kann Unregelmäßigkeiten oder Biomarkerfinden,dievonMenschenübersehenwerden könnten – und so Entscheidungen von Ärzten unterstützen, Ergebnisse für Patienten verbessern und dabei Kosten und Komplexität von Behandlungen reduzieren

(Branchenübergreifende) Bündelung von Kompetenzen als Erfolgsschlüssel

Kurz gesagt macht KI personalisierte Medizin zu einer Realität, indem sie auf den Einzelnen zugeschnittene, präziseBehandlungenermöglicht.AufdieserLogikbauen auch zahlreiche Lösungen auf, die Teoresi gemeinsam mit Unternehmen der eigenen Gruppe bzw. mit privatwirtschaftlichenoderakademischenPartnernentwickelt: Die F&E-Philosophie des Unternehmens fußt dabei zum einen auf dem Prinzip, durch die Bündelung von interdisziplinären internen und externen Kompetenzen zukunftsweisende Lösungen zu schaffen Zum anderen ist dieser komplementäre Ansatz branchenüberschreitend konzipiert; das Zauberwort lautet hier Cross-Fertilisation.

Anfangs war das Unternehmen auf den Automobilsektorspezialisiert.MittlerweilehatsichTeoresibreiter aufgestellt.Cross-Fertilisationbedeutetinternv.a.,dass das Fachwissen aus der jahrelangen Zusammenarbeit mitinternationalführendenKundenimAutomobilsek-

Ein weiterer KI-Schwerpunkt liegt auf Wearables. Hier hat Teoresi an einer tragbaren Technologie für die personalisierte Betreuung von Senioren bzw. Patienten mitgearbeitet, die an mehreren, oftmals chronischen Krankheiten leiden. Hierbei sammelt ein modulares System, bestehend aus Sensoren und Parametern, klinische Informationen und speist diese in eine IoMT-Plattform (Internet of Medical Things) ein. Ein weiteres Gebiet, in dem das Unternehmen den Einsatz tragbarer Geräte testet, ist die Parkinson-Therapie: Die entsprechende Technologie erkennt die Bewegung des Arms und stimuliert die Muskeln, um den Tremor zu verhindern oder zu verringern.

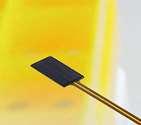

Software und Hardware: KI für HPV-Screening und Messung des Venendrucks

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen seine KI-Lösungen nach den genannten Prinzipien – Bündelung interner und externer Kompetenzen und Cross-Fertilisation – auf weitere Anwendungsbereiche der Medizintechnik ausgeweitet. So haben die seit Anfang 2023 zur Unternehmensgruppe gehörenden Firmware-Spezialisten von Hifuture eine auf Machine Learning aufbauende Software für die Interpretation und Verarbeitung von Papillomavirus(HPV)-Genamplifikationsergebnissen entwickelt, die in Screening-Programmen zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs eingesetzt werden kann.

Bei der im Frühjahr 2024 gegründeten dedizierten Medtech-Sparte gibt es derzeit zwei Neuerungen. Gemeinsam mit einem auf Konzeption und Design von medizinischen Geräten spezialisierten Unternehmen wurde ein nicht-invasives Gerät zur Messung des Venendrucks entwickelt. Mit diesem kann innerhalb weniger Minuten zu Hause, im Krankenhaus oder im Krankenwagen der geschätzte Venendruckwert ermittelt werden. Eine weitere Kooperation hat das tragbare Diagnosegerät Nanoanalyzer für den Nachweis von sechs Biomarkern für traumatische Hirnverletzungen mit Bluttests hervorgebracht. Während herkömmliche Diagnostik auf kosten- und zeitintensiven invasiven CT-Scans aufbaut, liefert der Nanoanalyzer auf Basis von SAW-Technologie (Surface Acoustic Wave) und KI-Algorithmen schnelle und exakte Ergebnisse – und unterstreicht so ebenfalls die Kernkompetenz von KI für die Medizintechnik.

tor zunächst auf die technologische Entwicklung von intelligenten Mobilitätsprojekten übertragen wurde. Von dort aus fand und findet das Know-how dann den Weg in den Bereich Medtech. (kb)

Innovationschance statt Regulierungsbremse

Regulatorische Dokumentation beansprucht in Medizintechnik-Unternehmen bis zu

40 Prozent der Entwicklungsressourcen – Zeit, die besser in neue Produkte investiert wäre. Wer KI sinnvoll nutzt, kann R&D-Ressourcen freisetzen und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

VERFASST VON

DavidBoutellier

Co-Gründer und CEO

Rematiq

DieMedizintechnikhatmiteinerDokumentationsflut zu kämpfen: Entwickler verbringen einen signifikanten Teil ihrer Zeit mit regulatorischen Tätigkeiten statt mit echter Innovation. Eine Umfrage des BV-Med zeigt, dass 65 Prozent der Medtech-Unternehmen Entwicklungsressourcen in die Regulatorik umlagern müssen. Der Aufwand steigt weiter – nicht zuletzt durch die MDR und strenge Vorgaben der FDA. So sind die Dokumentationskosten unter der MDR im Schnitt um 111 Prozent gestiegen.

Doch in diesem Mehraufwand steckt eine Chance: Wer Compliance nicht als Bürde sieht, sondern strategisch angeht, kann davon profitieren. Ein effizientes, intelligentes Regulatory-Requirements-Management –unterstütztdurchkünstlicheIntelligenz(KI)–beschleunigt Zulassungsprozesse, spart Kosten und verschafft Wettbewerbsvorteile.

Regulatorische Auflagen gelten als Innovationsbremse Nr. 1 in der Branche – und damit wird der Weg von der IdeezummarktreifenMedizinproduktimmerlänger:In EuropadauerteslautBV-MedimSchnitt18Monate,um ein MDR-Zertifikat zu erhalten. Zum Vergleich: In den USAnimmtein510(k)-Verfahrentypischerweisenur90 TageinAnspruch,selbstfürHochrisikoprodukte(PMA) selten mehr als ein halbes Jahr. HinzukommteinemassiveZunahmeregulatorischer Anforderungen: Seit 2015 hat sich die Zahl der relevanten Regularien in der Medizintechnik mehr als verdreifacht.ThemenwieCybersecurity,NachhaltigkeitoderKI machen der Branche zu schaffen. Daraus ergeben sich in komplexen Produkten über 15.000 individuelle Anforderungen,dieeinProduktüberseinengesamtenLe-

KI kann Medtech-Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften unterstützen und ComplianceProzesse optimieren.

benszyklus hinweg erfüllen muss – inklusive prozessbezogener und länderspezifischer Vorgaben

Traditionell werden diese Anforderungen von hochqualifiziertenFachkräften–oftausderProduktentwicklung – manuell erfasst, gepflegt und dokumentiert. Das ist fehleranfällig, bindet Ressourcen und verzögert Marktzulassungen. Laut einer gemeinsamen Umfrage vonDIHK,MedicalMountainsundSpectarissehenrund 77 Prozent der Hersteller die MDR als Innovationshemmnis ÜberdieHälftehabenbereitsProjekteaufEis gelegt.KeinWunder,dass88ProzentderUnternehmen neue Produkte zuerst in den USA zulassen

Wie KI Innovation beschleunigen kann

AngesichtsdieserHerausforderungennutzenVorreiter inzwischen hochspezialisierte KI, um den Dokumentationsaufwandzuminimieren.WährendgenerativeKIoft noch mit Chatbots assoziiert wird, entstehen zunehmendbranchenspezifischeAnwendungen–v.a instark regulierten Industrien wie der Medizintechnik.

In diesen Spezialfällen ersetzt KI keine Menschen, sondernübernimmtdieAnalyseundVerarbeitungkomplexer, industriespezifischer Texte und baut so einen spezifischen Datensatz auf So kann KI z. B Regularien automatisiertanalysieren,relevantePassagenextrahieren, Versionen vergleichen und daraus konkrete, kontextspezifischeAnforderungenfürdieProduktentwicklung formulieren.

Die Ergebnisse sind nicht generisch, sondern auf die jeweilige Aufgabenstellung in Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung oder Regulatory Affairs zugeschnitten–undlassensichdurchNutzerprüfen,ergänzenundfreigeben.Soentstehteineunternehmensspezifische, strukturierte Datenbank externer Anforderungen, die immer präziser wird, sich dynamisch anpasst und zum strategischen Asset entwickelt.

RoutineaufgabenwiedasVergleichenvonNormenbei Änderungen, das Nachvollziehen regulatorischer Updates oder das Ableiten von Anforderungen lassen sich sosignifikantbeschleunigen–oftmitEinsparungenvon bis zu 90 Prozent. Wichtig bleibt dabei ein „Human-inthe-Loop“-Ansatz: Die KI liefert Vorschläge, aber der Mensch trifft die Entscheidung – insbesondere bei Unsicherheiten oder Interpretationsspielräumen. Mit jedem Durchlauf wird die KI treffsicherer – der Mensch bleibt aber unverzichtbar

Praxisbeispiele aus der Medtech-Branche

Zahlreiche Medtech-Unternehmen haben KI-Pilotprojekte bereits erfolgreich umgesetzt. Ein international führender Hersteller berichtet, dass mit KI-Unterstützung Aufgaben, die früher Wochen dauerten, nun in wenigenTagenerledigtwerden.EinweiteresBeispielist derHörgerätespezialistSonova:DurcheineKI-gestützte DokumentationssoftwarekonnteSonovadieZeitfürdie BearbeitungvonAudit-undZulassungsdokumentenum 80 Prozent reduzieren. Entwickler gewinnen damit wertvolle Zeit für das Produktdesign, während die Software im Hintergrund repetitive Aufgaben übernimmt. Natürlich gibt es Herausforderungen Besonders wichtig: KI-basiertes Anforderungsmanagement entfaltet nur dann sein volles Potenzial, wenn Unternehmen bereits ein objektbasiertes Anforderungssystem eingeführt haben oder dies planen. Erst auf dieser

Grundlage lassen sich regulatorische Anforderungen präzise zuordnen, nachverfolgen und automatisiert in Entwicklungsprozesse integrieren.

Zudem zögern viele Teams noch: Laut einer Umfrage vonGreenlightGurunutzenbislangwenigeralseinDrittelderFachleuteKI-Tools,oftausSorgeumGenauigkeit. HierhelfenklareProzessezurQualitätssicherung,transparente Kommunikation und gezielte Schulung

KI als Compliance-Gamechanger Expertenerwarten,dassKIeinintegralerBestandteilvon Product-Lifecycle-Management(PLM)-undQuality-Management(QM)-Systemen wird und sich entlang des gesamtenProduktlebenszyklusetabliert.Dabeiwirddie TechnologienichtalsErsatz,sondernalsWerkzeugspezialisierter Fachkräfte eingesetzt: KI-Systeme helfen, regulatorischeAnforderungenschnellerzuerfassen,zu strukturieren und nachvollziehbar zu machen.

Das verändert nicht nur die Effizienz, sondern auch dieErwartungshaltung:Washeutenochalstechnologische Pionierleistung gilt, könnte bald zum neuen Standard werden – auch aus Sicht der Behörden. Unternehmen, die jetzt in eine saubere Datenbasis und prozessorientierte Umsetzung investieren, sichern sich nicht nur einen Vorsprung, sondern auch langfristige Anschlussfähigkeit.

EffektivesManagementregulatorischerAnforderungen kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Wer früh auf KI-gestützte Compliance setzt, verkürzt Entwicklungszeiten, spart Ressourcen und meistert Regularien mit weniger Aufwand. Richtig eingesetzt wird KI zur Chance – und Compliance entwickelt sich vom Bremsklotz zum strategischen Enabler Medtech-Unternehmen, die diese Chance ergreifen, sparen Zeit und Kosten in signifikantemUmfang–undbringenlebensrettendeInnovationen schneller zum Patienten. (kb)

DeviceMed INFO

Klein anfangen – aber heute: Wer den Einstieg in KI wagt, sollte nicht zu lange abwarten oder nur beobachten. Die Technologie entwickelt sich sehr schnell: Was heute cutting edge ist, wird schon in zwei Jahren Standard sein. Besser: In Pilotprojekten erste Erfahrungen sammeln – etwa bei der automatisierten Analyse regulatorischer Texte oder strukturierter Normenrecherche. So lassen sich Technologie, Prozesse und – am wichtigsten – die Mitarbeiter gezielt vorbereiten.

KI als Enabler der Digitalisierung begreifen: KI ist kein Add-on, sondern ein Katalysator. Sie hilft, bestehende Dokumentationen effizient in datenbasierte Systeme zu überführen – und schafft damit die Grundlage für durchgängige, digitale Entwicklungsprozesse.

Den Wert holistisch betrachten: Auch wenn sich einzelne Prozesse um 70 bis 90 Prozent beschleunigen lassen – Effizienzgewinne sind nicht alles. Genauso wichtig: KI-Kompetenz intern aufbauen, Fachkräfte binden, Innovation beschleunigen. Wer jetzt nicht investiert, riskiert, den Anschluss zu verlieren

Das bedeutet der AI Act für Medtech-Unternehmen

Welche Anforderungen stellt der AI Act konkret an Medizintechnik-Unternehmen? Wie können Hersteller regulatorische Sicherheit und Innovationskraft erfolgreich verbinden? Und wie stellt man sein Unternehmen heute strategisch auf, um morgen zu den Gewinnern im KI-getriebenen Gesundheitsmarkt zu gehören? Eine Analyse von Metecon.

Der AI Act ist mehr als eine regulatorische Vorschrift: Er ist ein Gestaltungsrahmen für verantwortungsvollen, sicheren und innovationsfördernden KI-Einsatz.

Mit dem AI Act (EU 2024/1689) schlägt die EuropäischeUnioneinneuesKapitelinderRegulierungkünstlicherIntelligenz(KI)auf:Zumersten MalweltweitwirdderEinsatzvonKIbranchenübergreifendundrisikobasiertverbindlichgeregelt.ZielderVerordnung ist es, Innovationen und Investitionen zu fördern und gleichzeitig Grundrechte wie Datenschutz, Transparenz und Sicherheit konsequent abzusichern. Was viele unterschätzen: Der AI Act betrifft nahezu jedes Unternehmen, das KI entwickelt oder nutzt – und ganz besonders die Medizintechnikbranche. Für HerstellervonMedizinproduktengehtesdeshalbnichtnur darum,zusätzlicheregulatorischeHürdenzumeistern. Ihr Ziel sollte es sein, mittels AI Act strategisch die Zukunftsfähigkeit zu sichern, Innovationspotenziale zu

nutzen und das Vertrauen in KI-Lösungen aktiv aufzubauen. Denn wer die Anforderungen des AI Acts frühzeitigundgezieltumsetzt,kannnichtnurregulatorische Compliance gewährleisten, sondern auch neue Innovationspfadeeröffnen,vonKI-gestützterDiagnostikbiszu intelligenten Therapieassistenzsystemen.

Doppelregulierung mit System: MDR/IVDR und AI Act im Zusammenspiel

Der AI Act klassifiziert KI-Systeme risikobasiert in vier StufenundordnetAnwendungenimmedizinischenBereich in der Regel automatisch der zweithöchsten Kategorie zu: als sogenannte „Hochrisiko-KI“. Produkte, die bereits unter die MDR (Medical Device Regulation, Verordnung (EU) 2017/745) oder IVDR (In-vitro Diagnostic Regulation, Verordnung (EU) 2017/746) fallen und sicherheitsrelevante KI-Komponenten enthalten, sind deshalb künftig zusätzlich AI-Act-zulassungspflichtig Dabei ersetzt der AI Act die bestehenden Regularien nicht, er ergänzt sie.

Für Medizintechnik-Hersteller entsteht so eine neue regulatorische Realität: Produkte mit KI-Komponenten müssenkünftigparallelbeidenRegulierungswerkengerecht werden. Was bedeutet das konkret?

EinMedizinproduktmitintegrierterKIkanntrotzbestehender MDR- oder IVDR-Zertifizierung eine zusätzlicheBewertungnachdemAIActbenötigen.FürHochrisiko-KI-Systeme (wie KI-gestützte Diagnosesoftware oder Therapieassistenzsysteme) gilt: Die MDR-/IVDRKonformität bezieht sich auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit als Medizinprodukt, die AI-Act-KonformitätaufzusätzlicheAspektewieTransparenz,Robustheit und menschliche Aufsicht der KI.

Je nach Anwendungsfall muss ein separater Konformitätsbewertungsprozess durchgeführt werden, der anderePrüfunterlagenundandereBewertungskriterien umfasst als die klassische MDR-/IVDR-Bewertung. Benannte Stellen sollten dabei frühzeitig eingebunden werden,umSynergienzunutzenundMehrfachaufwände zu vermeiden. Der AI Act stellt zusätzliche AnforderungenandietechnischeDokumentation–insbesondere in den Anhängen IV und VII: Systembeschreibung der KI-Komponente (Architektur, Funktionsweise, Lernprozesse),

Datenmanagement (Quellen, Qualitätssicherung, Bias-Analysen der Trainings-, Tuning- und Validierungsdaten),

Leistungsbewertung (Nachweis der Robustheit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit des KI-Systems),

Human Oversight (Beschreibung, wie menschliche Kontrolle sichergestellt wird),

Cybersicherheit (Darstellung von Schutzmaßnahmen gegen Angriffe und Manipulationen).

DieKI-spezifischenInhaltemüssenzusätzlichzuden MDR-/IVDR-Anforderungen abgedeckt und klar erkennbardokumentiertwerden.EinebloßeErweiterung vorhandenerBerichteohnestrukturelleAnpassungund Kennzeichnung reicht dabei nicht aus.

Während MDR und IVDR bereits umfassende Anforderungen an die Marktüberwachung stellen (z B. Vigilanz, regelmäßige Sicherheitsberichte), geht der AI Act noch weiter und fordert:

Monitoring der KI-Performance: Überwachung auf Veränderungen im Verhalten des KI-Systems im Laufe der Zeit

Protokollierung und Analyse: Speicherung und Auswertung von KI-Entscheidungen, insbesondere bei selbstlernenden Systemen

Korrekturmaßnahmen: Klare Prozesse für Updates, Nachtrainings oder Deaktivierungen bei Abweichungen oder Fehlfunktionen

DieHerausforderungfürHerstellerwirddarinliegen, dass Post-Market Surveillance nicht mehr nur auf klassische Produktfehler reagieren können muss, sondern auch auf veränderte KI-Ausgänge und algorithmische Risiken.

Fasst man die Ziele und Empfehlungen offizieller Quellen(AIAct(Verordnung(EU)2024/1689),Team-NB Positionspapier (April 2025), ISO 13485:2016) zusammen,wirddeutlich,dasseineharmonisierteUmsetzung der Regelwerke MDR/IVDR und AI Act entscheidend sein wird, um redundante Prüfungen zu vermeiden, interneProzesseeffizientzugestalten,Ressourcengezielt einzusetzen und v. a., um Verzögerungen bei Markteinführungen oder Rezertifizierungen zu verhindern.

DamitsehensichHerstellerwiederummitanspruchsvollen und ressourcenintensiven Aufgaben konfrontiert: die MDR-/IVDR- und AI-Act-Anforderungen im Qualitätsmanagementsystem (QMS) prozessorientiert zuverknüpfen,sichfrühzeitigmitihrerbenanntenStelle abzustimmen sowie ihre technische Dokumentation strukturiertzuerweiternmiteindeutigerundkonsistenter Trennung bzw. Integration der AI-Act-spezifischen Inhalte.

DerErfolgbeiderUmsetzungdesAIActstehtundfällt mit einer klaren Verteilung der Rollen und Pflichten. Anders als bei klassischen Medizinprodukten erweitert derAIActdieVerantwortungaufmehrereAkteureentlangdesgesamtenLebenszykluseinesKI-Systems–vom EntwicklerüberdenBetreiberbishinzumHändler Der AI Act definiert verschiedene Akteure mit spezifischen Pflichten (s. Abb. 1)

EinBlickindienaheZukunft:EinArztträgteinesmarte Datenbrille, die ihm in Echtzeit patientenspezifische Hinweise zur besten Behandlungsmethode liefert – KIgestützt, individuell, evidenzbasiert. Im OP unterstützt

Rolle

Beschreibung

Anbieter (Provider) entwickelt/lässt entwickeln, bringt KI-System unter eigenem Namen auf den Markt

Produkthersteller (Manufacturer) wird Anbieter, wenn das Produkt ein KI-System als Sicherheitsbauteil enthält

Betreiber (Deployer) nutzt das KI-System in eigener Verantwortung

Bevollmächtigter (Authorised Representatives) EU-Vertreter für Anbieter, übernimmt Pflichten in seinem Namen

Einführer (Importer)bringt KI-Systeme aus Drittstaaten auf den EU-Markt

Quelle: Met ec on

Händler (Distributor)vertreibt KI-Systeme in der EU, ohne Anbieter/Einführer zu sein Akteur (Operator) umfasst Anbieter, Produkthersteller, Betreiber, Bevollmächtigter, Einführer, Händler

Benannte Stelle (Notified Body) prüft Hochrisiko-KI-Systeme auf Konformität