aktuelle technik

aktuelle technik – aktuelle-technik.ch

Die Schweizer Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik

Sonderausgabe

aktuelle technik

aktuelle technik – aktuelle-technik.ch

Die Schweizer Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik

Sonderausgabe

Sind Sie ein Unternehmen entlang der Automatisierungs-Wertschöpfungskette? Dann präsentieren Sie sich mit Ihrem Firmenporträt in der auflagenstarken Sonderpublikation, mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren, im grössten Industrie-Cluster Europas: Deutschland – Österreich – Schweiz

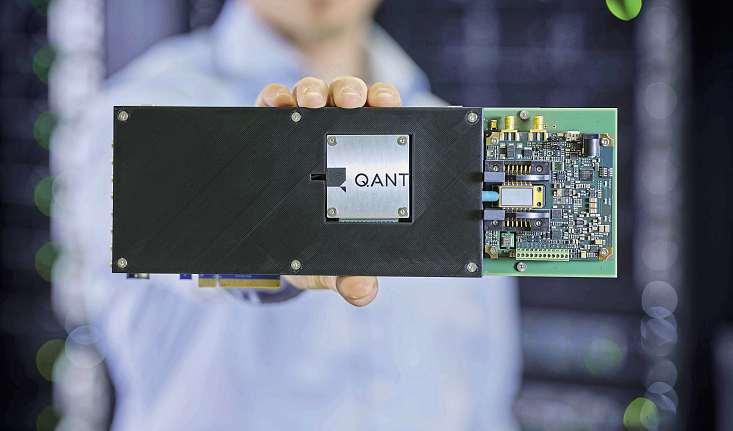

Künstliche Intelligenz, ist ein Monster. Ein gieriges Megamonster. Dabei ist nicht die Sorge vieler Menschen gemeint, dass eine Art unkontrollierbare Superintelligenz entstehen könne Auch nicht die Bedenken, den Arbeitsplatz an die KI zu verlieren oder die Gefahr von Desinformationen und Deepfakes Gemeint ist der gigantische Energiehunger. Noch stehen wir am Anfang des KI-Zeitalters, doch die Nachfrage nach KI-Anwendungen steigt und damit auch der Energiebedarf. Je leistungsfähiger KI-Modelle sind, desto mehr Energie verschlingen sie Allein das Trainieren eines grossen Modells kann so viel Strom verbrauchen wie ein ganzes Dorf in einem Jahr Sehr anschaulich legt Michael Förtsch, CEO bei Qant GmbH, den riesigen Energiehunger dar. Er vergleicht in seinem Kommentar auf Seite 32 den Stromverbrauch eines Grafikprozessors mit dem eines Küchenherds Demnach verbraucht ein einziger Rack im Datencenter soviel Strom wie 100 Öfen. Laut Prognosen sollen 2026 Rechenzentren genauso viel Energie wie ganz Japan verbrauchen Das sind erschreckende Dimensionen, die unsere bestehende Energie-Infrastruktur hoffnungslos überlasten Hinzu kommt der negative Einfluss auf das Klima. Auch die Unmengen an Wasser, die zum Abkühlen der Datenzentren benötigt werden, sind nicht berücksichtigt. Diese Dimensionen der KI scheint noch nicht im Bewusstsein unserer Gesellschaft angekommen zu sein. Wenn, dann nur vereinzelt und punktuell. Aber eine öffentliche Debatte über den Energiehunger der KI findet nicht statt. Wir werden sie aber führen müssen, sonst limitieren wir uns selbst. Doch was sind realistische Ansätze, um den Stromverbrauch zu reduzieren? Die Nutzung von erneuerbaren Energien kann den negativen Einfluss auf das Klima verringern. Doch kann der Ausbau der Erneuerbaren Energien mit der Geschwindigkeit des zunehmenden Stromverbrauchs durch KI wirklich mithalten? Es ist zu bezweifeln. Kleinere, effizientere Modelle können den Energiebedarf reduzieren. Doch sind sie wirklich ein Gamechanger? Eher nicht, denn die Einsatzmöglichkeiten sind limitiert. Das wohl grösste Potential liegt in der Entwicklung einer effizienteren Hardware. Durch den Einsatz neuer Technologien können Prozessoren entwickelt werden, die wesentlich weniger Energie verbrauchen. Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist Qant Qant setzt auf Licht und hat einen Photonik-Prozessor entwickelt, der bis zu 30 mal energieeffizienter ist, keine Wärme entwickelt und daher auch keine Kühlung benötigt Das klingt fast zu schön um wahr zu sein? Es geht noch besser: Eine Pilotlinie als Blaupause für das Upcycling bestehender Chip-Foundries gibt es auch schon. Das Allerbeste ist aber, dass Qant und der Photonik-Prozessor nur ein Beispiel von vielen ist. Viele Unternehmen und Start-ups sind unterwegs, um neue, energiesparende Technologien für KI-Anwendungen zu entwickeln.

Anne Richter, Chefredaktorin

Sensorik & Messtechnik

Smarte Ultraschallsensoren können mehr

Messenachschau: Hannover Messe: «Rückenwind für die Industrie»

Digitalisierung & KI Paradigmenwechsel notwendig – für zukunftsfähiges KI-Computing

Elektrotechnik

Elektrische Verbindungskabel für Bäckerei-Anlagen

Antriebstechnik & Leistungselektronik

Flexibilität trifft auf Funktionalität

03 Editorial 04 Inhalt

Magazin

06 Treffpunkt der Embedded-Computing-Branche

09 Control 2025: Zukunft der Qualitätssicherung

10 Hannover Messe: «Rückenwind für die Industrie»

12 Die Schweiz – ein Markt mit hoher technologischer Kompetenz

14 Firmen | Fakten | Märkte

Themenspecial Sensorik & Messtechnik

18 Zum Titelbild: CO2-Kreislauf schliessen: Sichere Speicherung für eine grüne Zukunft

21 Smarte Ultraschallsensoren können mehr

25 Vollautomatische robotergestützte 3D-Erfassung ohne Teaching

Schwerpunkt

Antriebstechnik & Leistungselektronik

30 Flexibilität trifft auf Funktionalität

Schwerpunkt Digitalisierung & KI

32 Paradigmenwechsel notwendig – für zukunftsfähiges KI-Computing

Schwerpunkt Safety & Security

34 Adaptive Sicherheitskonzepte für moderne Arbeitswelten

Themen

36 OT-Asset-Management –unerlässlich für Übersicht und Risikomanagement

38 Elektrische Verbindungskabel für Bäckerei-Anlagen

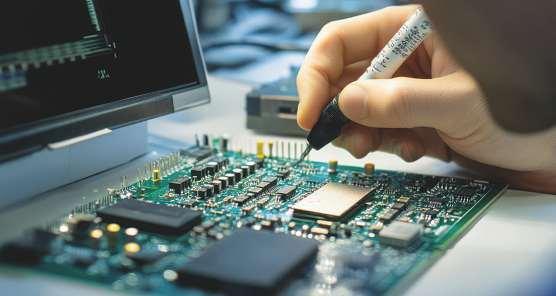

41 Swiss Technology Network: Electronic Packaging News Schalter für jede Herausforderung

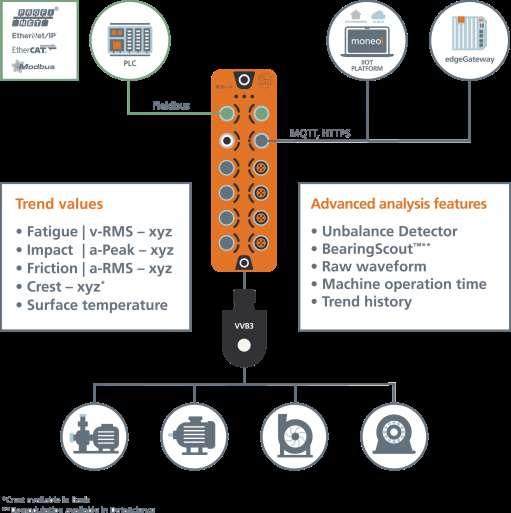

42 Swiss Technology Network: Sensoren News Schwingungen in drei Achsen mit IO-Link überwachen

44 Swiss Technology Network: Sensoren News Wie sichere Radarsysteme die Produktion schützen

Marktplatz

46 Produkt-News

50 Firmenverzeichnis/Impressum

Inhalt Übersicht 5

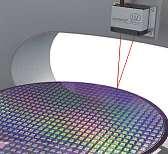

NEU EU optoNCDT 5500

KompakterSensormit integriertem Controller fürhochpräzise Abstandsmessungen

Reproduzierbarkeit <0,15µm

Schnelle Messungmit 75 kHzMessrate auch aufwechselnden Oberflächen

HöchsteFremdlichtbeständigkeit

Abtandsmessung im 3D-Druck

Defekterkennung vonSchienen

Geometrieprüfung vonReifen

Abstandsmessung vonWafern

Idealfür Maschinenbau undAutomation Kontaktieren

Der wichtigste Branchentreffpunkt der Embedded Computing Community steht vor der Tür: Am 27. Mai 2025 trifft sich die Branche zur Embedded Computing Conference an der ZHAW in Winterthur. Organisiert wird die jährliche Fachtagung von der Sektion Embedded Computing des Branchenverbands SwissT.net. Im Interview berichtet Sektionspräsident Hugo Ziegler über den wichtigen Branchen-Event.

at: Die Embedded Computing Conference (ECC) hat sich zum wichtigsten Treffpunkt für die Embedded Systems Community in der Schweiz etabliert. Was macht den Event besonders?

Hugo Ziegler: Es gibt nichts Vergleichbares in der Schweiz Es ist eine Veranstaltung von

Fachleuten für Fachleute Hunderte von Entwicklern und Entwicklerinnen aus Industrie und Lehre informieren sich an zahlreichen Referaten über die neuesten technischen Entwicklungen und schätzen den Austausch unter ihresgleichen Zudem bietet der Anlass Unternehmen, Organisationen und Hoch-

schulen die einzigartige Gelegenheit, neuste Forschungsergebnisse, aktuelle Entwicklungen und spannende Projekte zu präsentieren.

Sie haben im grossen Masse zu der positiven Entwicklung der ECC beigetragen

Wie haben Sie es geschafft, eine so breite Community anzusprechen?

H. Ziegler: Die ECC ist kontinuierlich gewachsen und ich bin heuer das zweite Mal an vorderster Front. Ich habe das Privileg, zu ernten, was die Vorgänger angepflanzt haben. Ganz offensichtlich ist es mit diesem Format gelungen, eine Lücke zu füllen. Die Kombination von Vorträgen, verbunden mit der Möglichkeit, den Ausstellern vor Ort noch konkrete Fragen stellen zu können, bietet eine ungemein breite Masse an Informa-

«DieriesigeInformationsvielfaltder Fachreferate,verbundenmitder Möglichkeit,sichdirektvorOrtbei denAusstellernüberneusteProdukte, TechnologienundDienstleistungenzu orientieren,isteinzigartiginder Schweiz.»

HugoZiegler,PräsidentSektionEmbeddedComputingswissT.net undGeschäftsführerderCSAEngineeringAG

tionen Dies wird offensichtlich geschätzt Mir wurde auch schon gesagt, dass dies von Betrieben als «Interne Weiterbildung» genutzt wird und diese ihre Mitarbeitenden zur Teilnahme auffordern.

Ihre Zielgruppe sind in erster Linie Entwicklerinnen und Entwickler von Embedded-Systemen. Was sind die aktuellen Fragen und Problemstellungen, die die Embedded Computing Community beschäftigen?

H. Ziegler: Es gibt die Dauerbrenner «Good Practice» in der Entwicklung von Embedded Software sowie neuste «Trends in der Hardwareentwicklung» und Kommunikation und Sicherheit generell. Ein neueres Thema ist der immer grösser werdende Einfluss der regulatorischen Vorgaben.

Ein Thema, das die Industrie besonders beschäftigt, ist die Cyber-Sicherheit. Dabei ist Cyber Security by Design bzw. Secure by Design ein wichtiger Bestand-

Die Embedded Computing Conference wird auch in diesem Jahr von einer Tischausstellung begleitet, wo sich die Teilnehmer über neuste Produkte, Technologien und Dienstleistungen informieren können

Ob ich mir dann vor Ort die Zeit nehmen kann, wird sich zeigen

Künstliche Intelligenz ist in den letzten Monaten fast ein Hype geworden, wird auf fast allen Messen und Veranstaltungen in den Fokus gestellt. Wie wird das in der Embedded Community diskutiert?

H. Ziegler: Natürlich ist KI ein Thema Es wird auch an der ECC25 einige Vorträge zu diesem Thema geben KI ist ein weites Feld und oft ist nicht klar, wovon im Endeffekt gesprochen wird.

teil für die Entwicklung neuer Embedded-Systeme. Wird diesem Trend auch bei den Referaten Rechnung getragen?

H. Ziegler: Sie sprechen den «Cyber Resiliency Act» an, der am 10. Dezember 2024 in Kraft getreten ist und ab dem 11 Dezember 2027 Gültigkeit hat. Auf jeden Fall – wir haben dieses Jahr zwei Vorträge, die sich explizit mit diesem Thema und dessen Auswirkungen auf die Entwicklung von Embedded-Systemen beschäftigen

Wie gehen Sie bei der Themenauswahl für die ECC vor?

H. Ziegler: Die ausstellenden Firmen haben bis Mitte Januar Zeit, Vorträge einzureichen

Dies tun sie in Form eines «Abstracts». Anschliessend macht ein Ausschuss sich an die Arbeit, die Vorträge thematisch zu ordnen. Es ist jeweils das Ziel, Streams zu drei thematisch passenden Inhalten zu bilden, so dass die Besuchenden während den Streams nicht zu oft die Vortragsräume wechseln müssen

Die Streams werden dann so in die Sessions aufgeteilt, dass jeweils ein breites und attraktives Angebot entsteht – Hardware, Software, Tools, Erfahrungsberichte

Was sind die Themenschwerpunkte in diesem Jahr?

H. Ziegler: Wie schon im Vorjahr sind Künstliche Intelligenz sowie Quantencomputing grosse Themen

KI wird auch in der Embedded-Welt neue Ansätze ermöglichen und Quantencompu-

Embedded Computing Conference

Termin: 27. Mai 2025

Ort:

ZHAW, Gebäude TN, School of Engineering

Technikumstrasse 71 8401 Winterthur

Beginn:

8.30 Uhr bis 18.10 Uhr

Eintritt:

Kostenlos mit OnlineRegistrierung

Veranstalter: swisst.net

ting wird zur Herausforderung betreffend Security über den üblicherweise langen Lebenszyklus von Embedded-Systemen.

Gibt es ein Thema oder einen Vortrag, das oder der Sie persönlich besonders interessiert?

H. Ziegler: Ich nehme mir vor, Vorträge zum Thema Post-Quantum-Kryptographie und zum Thema Cyber Resiliency Act anzuhören

Auf Large Language Models (LLMs) basierende KI werden wir meines Erachtens nicht so schnell auf Mikro-Kontroller-basierten Embedded-Systemen ausgeführt sehen Was in einigen Entwicklungsabteilungen bereits diskutiert und untersucht wird, ist, wo die Anwendungsgebiete sind, in denen mittels Deep Learning angelernte Systeme gegenüber diskret programmierten Systemen Vorteile haben.

Nach der Premiere im letzten Jahr wird es auch in diesem Jahr wieder Vorträge zum Thema Quantencomputing geben. Dabei steht die Sicherheit im Vordergrund. Wie akut ist diese Thematik?

H. Ziegler: Bis vor Kurzem war dies primär ein Thema bei interessierten Entwicklungsabteilungen und in Forschung und Lehre Der Cyber Resiliency Act wird nun aber zur Folge haben, dass sich auch die breite Masse der Entwickler damit auseinandersetzen muss Der Regulator sorgt also dafür, dass die Thematik zunehmend akut wird

Können Sie kurz zusammenfassen, warum man diesen Event auf keinen Fall verpassen sollte?

H. Ziegler: Die riesige Informationsvielfalt der Fachreferate, verbunden mit der Möglichkeit, sich direkt vor Ort bei den Ausstellern über neuste Produkte, Technologien und Dienstleistungen zu orientieren, ist einzigartig in der Schweiz. Die Teilnahme an der ECC bietet einen echten Gegenwert im Sinne von aktiver Weiterbildung – und dies kostenlos für die Teilnehmenden.

swisst.net

Vom 06. bis 09. Mai 2025 wird in Stuttgart die 37. Control, internationale Fachmesse für Qualitätssicherung, stattfinden. Traditionell fokussiert das wichtige Branchenevent Qualität, Relevanz und ein hohes fachliches Niveau. Es werden rund 35 Prozent Aussteller aus dem Ausland anreisen.

Massnahmen der Qualitätssicherung (QS) sind integraler Bestandteil der Workflows der industriellen Produktion sowie verschiedener Abläufe auch in unterschiedlichen nichtindustriellen Bereichen QS durchdringt viele Prozesse und dreht sich technologisch um das Themenspektrum Vision, Bildverarbeitung, Sensorik sowie Mess- und Prüftechnik samt modernster Software und Auswertetechnologie. Zur Tradition der Control, internationale Fachmesse für Qualitätssicherung,gehörteinefokussierteThemenrelevanz, ein hohes fachliches Niveau und eine hohe Internationalität. «Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder rund ein Drittel der Aussteller aus dem Ausland kommen», kündigt Fabian Krüger, Projektleiter der Control beim Messeunternehmen P. E Schall an. «In

den Hallen 3, 5, 7 und 9 des Stuttgarter Messegeländes werden verschiedene Messtechnik-Arten abgebildet und branchenübergreifend relevant aufbereitet. Zu den Top-Themen gehört die Künstliche Intelligenz (KI), deren Einsatz an vielen Stellen der Messe gezeigt wird», verspricht Krüger.

In diesem Jahr können die Messebesucher mit den Control Quality Talk 2025 ein neues Veranstaltungsformat erleben Unter der Überschrift «KI in der QS – Wird die Zukunft fehlerfrei? KI als Turbo für Wirtschaftlichkeit und Effizienz» soll es darum gehen, den aktuellen praxisrelevanten Stand des KI-Einsatzes zu besprechen. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Dr.-Ing. Ira Effenberger, Forschungsbereichsleiterin Künstliche Intelligenz und Maschinelles Sehen am Fraunho-

Infos zur Control

Termin: 6. bis 9. Mai 2025

Ort: Messe Stuttgart

Öffnungszeiten:

Täglich 9.00 bis 17.00 Uhr

Freitag 9.00 bis 16.00 Uhr

Eintrittspreise:

Tageskarte: 35,00 EUR

Ermässigt: 28,00 EUR

Veranstalter:

P. E. Schall GmbH & Co. KG schall-messen.de, controlmesse.de

fer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Dr.-Ing. Ralf Christoph, Geschäftsführer und Inhaber von Werth Messtechnik, Florian Schwarz, CEO CAQ AG Factory Systems, sowie Dr Christian Wojek, Head of AI, Zeiss IQS. Neben Möglichkeiten der Effizienzsteigerung begünstigt eine intelligente QS auch die Herstellung sicherer Produkte. Die Reduzierung potenzieller Fehlerkosten, die Vermeidung von Materialverschwendung und von Mehrarbeit sowie eine hohe Kundenzufriedenheit sind unmittelbar mit der QS verbunden. Je moderner und durchgängiger die QS-Abläufe, desto weniger Störungen gibt es in der Wertschöpfungskette. Der Trend geht hin zu Vollautomatisierung der Prüfprozesse noch während der Produktherstellung; sie werden schneller und effizienter, sie erfolgen inline und integriert in unterschiedlichste Abläufe. Fachbesucher werden zu diesen Themen im Rahmen des Vortragsforum auf den aktuellen Stand gebracht.

«Wir freuen uns auf die Control 2025, sie wird wieder ein erstklassiges Branchentreffen», so Bettina Schall, Geschäftsführerin des Messeveranstalters P E. Schall. «Bei diesem traditionellen Event der Expertencommunity werden viele neue Fachinformationen ausgetauscht und wichtige neue Geschäftskontakte geknüpft Deshalb ist das persönliche Gespräch auf der Messe so wichtig.» controlmesse.de

Die diesjährige Hannover Messe war einerseits geprägt von vielen wirtschaftspolitischen Unsicherheiten. Andererseits zeigte sich die Messe als Innovationsmotor: Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung, Digitalisierung und Elektrifizierung sorgen für Effizienzsprünge in der Industrie.

«Die Hannover Messe 2025 war ein kraftvolles Bekenntnis zur Zukunftsfähigkeit der Industrie in Deutschland und Europa – im Schulterschluss mit ihren internationalen Partnern», sagt Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG. «In einer von Unsicherheit geprägten Weltlage wurde sie ihrer Rolle als Tech-Show, Business-Messe und Plattform für den wirtschaftspolitischen Dialog und die internati-

onale Kooperation mehr als gerecht Die Hannover Messe ist der Ort, an dem die analoge Welt der Maschinen mit der digitalen Intelligenz vernetzt wird – hier wird sichtbar, wie Digitalisierung und KI industriellen Fortschritt möglich machen.»

Rund 127000 Besucher aus 150 Ländern tauschten sich mit den 4000 ausstellenden Unternehmen darüber aus, wie sie KI gewinnbringend einsetzen, ihre Fabriken auto-

matisieren oder Energie effizienter nutzen, gibt der Veranstalter Deutsche Messe in seiner Abschlusserklärung bekannt. Mehr als 40 Prozent der Besucher kamen demnach aus dem Ausland. Die wichtigsten Besucherländer nach Deutschland waren China, die Niederlande, Kanada, Polen, Südkorea und Japan. «Die ausstellenden Unternehmen haben eindrucksvoll gezeigt: Technologisch haben wir alle Trümpfe in der Hand, um in

Rund 127000

Besucher aus 150 Ländern und 4000

Aussteller – das ist die Bilanz der Hannover Messer 2025.

Deutschland und Europa wettbewerbsfähig, nachhaltig und innovativ zu produzieren. Die Messe hat der Industrie – gerade in herausfordernden Zeiten – Orientierung und Rückenwind geboten In vielen Gesprächen berichteten die Aussteller von einer aufkeimenden Zuversicht, die es nun zu verstetigen gilt», so Köckler.

Unternehmen und Partnerverbände ziehen positive Bilanz

«Die Hannover Messe hat abermals gezeigt, dass sie die wichtigste Plattform für industrielle Innovation ist», sagt Dr. Gunther Kegel, Präsident des ZVEI und Vorsitzender des Ausstellerbeirats der Hannover Messe «Besonders KI in der industriellen Anwendung stand im Interesse der Besucherinnen und Besucher, gerade auch aus dem Ausland. Industrielle KI ist ein neues Wachstumsfeld und wird der Automatisierung und Digitalisierung der Industrie einen neuen Schub verleihen.» Thilo Brodtmann, VDMA-Hauptgeschäftsführer: «Die diesjährige Hannover Messe hat in besonderem Masse gezeigt, wie wichtig gute Partnerschaften und offene Märkte für eine export- und innovationsgetriebene Industrie wie den Maschinen- und Anlagenbau sind. Die Bereitschaft des Gastlands Kanada, mit Europa den Handel zu vertiefen, ist eine erfreuliche und ermutigende Nachricht in einer Welt, die von zunehmenden Handelsdisputen geprägt ist Um die grossen Aufgaben, die vor uns liegen, zu bewältigen, braucht es Innovationen, wie sie auf der Messe in allen Hallen eindrucksvoll gezeigt wurden.»

Top-Thema KI in der Industrie

Das Top-Thema der diesjährigen Messe waren KI-Anwendungen für die Industrie «KI

hat das Potenzial, die Industrie innerhalb weniger Jahre stärker zu verändern, als sich die Industrie in der gesamten vergangenen Dekade gewandelt hat», sagt Köckler Die ausstellenden Unternehmen zeigten anhand konkreter Beispiele, wie produzierende Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren können

Durch den gezielten Einsatz dieser Technologien können auch kleine und mittlere Unternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöhen», sagt Köckler. Ganz konkret zeigt dies eine neue Studie auf, die vom VDMA und der Beratungsgesellschaft Strategy& auf der Hannover Messe vorgestellt wurde. Demzufolge kann der Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz die Gewinnmarge im Maschinen- und Anlagenbau um bis zu 10,7 Prozentpunkte erhöhen

In den Energiehallen der Hannover Messe drehte sich alles um Effizienz und Nachhaltigkeit. Dabei kam dem Thema Wasserstoff eine herausragende Rolle zu Allein in der Halle 13 präsentierten auf den Ständen der Hydrogen + Fuel Cells Europe rund 300 Unternehmen ihre neuesten Entwicklungen und Anwendungen im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen

Das Partnerland Kanada hat sich eindrucksvoll auf der Hannover Messe präsentiert. Besonders hervorgetreten ist die innovative Rolle kanadischer Unternehmen und Institutionen in Schlüsselbereichen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und erneuerbare Energien Die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sowie der starke Fokus auf nachhaltige Technologien unterstreichen Kanadas Bedeutung als dynamischer Akteur auf den globalen Zukunftsmärkten.

Unternehmen und Institutionen in Schlüsselbereichen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und erneuerbare Energien

Stéphane Dion, Sonderbeauftragter für die Europäische Union und Europa und Leiter der kanadischen Delegation zur Hannover Messe 2025: «Das Jahr für Kanada als Partnerland der Hannover Messe 2025 war ein voller Erfolg und hat unsere Ziele zur Marktdiversifizierung erheblich vorangebracht, da Kanada seine Bemühungen fortsetzt, seine Präsenz auf dem deutschen und europäischen Markt auszubauen. Kanada freut sich darauf, gemeinsam mit Deutschen und Europäern eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer grünen, digitalen und widerstandsfähigen Zukunft zu spielen.» Die nächste Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24 April 2026 statt. Partnerland wird Brasilien sein hannovermesse.de

Die Datatec Schweiz AG hat mit Marco Pompa einen neuen Geschäftsführer. Datatec ist seit mehr als 30 Jahren im Schweizer Markt als kompetenter Ansprechpartner für Messund Prüftechnik aktiv. Im Interview berichtet Marco Pompa über Ausrichtung und aktuelle Entwicklung des Unternehmens.

Staffelübergabe bei der Datatec Schweiz AG: Der neue Geschäftsführer Marco Pompa (rechts) übernimmt die Verantwortung von Franco Schmid, der in den Ruhestand gegangen ist

Quelle: Datatec

Die Datatec Schweiz AG begrüsst mit Marco Pompa einen neuen Geschäftsführer, der bereits zum 1. März 2025 die Leitung des Unternehmens übernommen hat. Pompa übernimmt die Verantwortung in einer Zeit, in der sich das Unternehmen auf den weiteren Ausbau seiner Präsenz und die Erweiterung seines Portfolios konzentriert.

«Wir sind seit mehr als 30 Jahren im Schweizer Markt als kompetenter Ansprechpartner für Mess- und Prüftechnik aktiv und etablieren uns nunmehr seit zwei Jahren zunehmend unter der Marke Datatec», erklärt M. Pompa Seit 2023 gehört das Unternehmen zur europaweit agierenden Datatec Gruppe, die in Ländern wie Deutschland, Österreich, Spanien, Schweden, Finnland und Estland aktiv ist. Die Datatec Schweiz AG wird auch in Zukunft mit einem engagierten Team aus Aussendienstmitarbeitern und Anwendungsspezialisten eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um die optimale Lösung für jede Messaufgaben zu finden Für den direkten Austausch können Interessierte die Datatec auf wichtigen Messen wie der Sindex in Bern oder der Maintenance in Zürich antreffen.

Interview mit Marco Pompa

at–aktuelle technik: In diesem Jahr feiert die Datatec AG ihr 40-jähriges Jubiläum. Wie können Sie in der Schweiz von der langjährigen Expertise profitieren?

Marco Pompa: Die 40-jährige Geschichte der Datatec AG in Deutschland ist für uns in der Schweiz ein unschätzbarer Vorteil Wir profitieren stark vom kontinuierlichen Know-how-Transfer und vom engen Aus-

tausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Dabei geht es sowohl um technische als auch kommerzielle Themen

Die Erfahrung, die über Jahrzehnte im deutschen Markt gesammelt wurde, hilft uns, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen und auf bewährte Prozesse und Lösungen zurückzugreifen. Das gibt uns Sicherheit – und unseren Kunden ebenfalls.

Seit 2022 ist die Marke Datatec auch in der Schweiz aktiv. Was hat sich seitdem verändert?

M. Pompa: Wir sind bereits seit vielen Jahren im Schweizer Markt als kompetenter Ansprechpartner für Mess- und Prüftechnik aktiv und etablieren uns nunmehr seit zwei Jahren zunehmend mit der Marke Datatec Besonders geschätzt wird unsere Nähe zum Kunden: Wir setzen bewusst auf den persönlichen Austausch und bauen unsere Beziehungen gezielt aus Dieses Vertrauen, das wir durch regelmässige Besuche und individuelle Beratung aufbauen, ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur – und es macht sich bezahlt.

Seit dem 1. März 2025 sind Sie neuer Geschäftsführer der Datatec Schweiz. Wie wird sich das Unternehmen weiterentwickeln?

Marco

feinern und unser Profil in der Schweiz noch weiter schärfen – insbesondere durch Kundennähe, technische Kompetenz und verlässliche Services.

In welche Richtung soll sich das Portfolio der Datatec Schweiz entwickeln?

M. Pompa: Unser Portfolio ist nie «fertig» –es entwickelt sich kontinuierlich weiter In enger Abstimmung mit unseren Ansprechpartnern bei den Herstellern analysieren wir laufend den Markt und passen unser Angebot an die spezifischen Anforderungen unserer Kunden an. Unser Ziel ist es, in der Schweiz künftig noch mehr renommierte Marken ins Portfolio aufzunehmen, die unsere bestehenden Lösungen optimal ergänzen. Dabei achten wir stets auf Qualität, Innovationsgrad und Kundennutzen.

Als Experte für Mess- und Prüftechnik ist Datatec stark auf die Industrie ausgerichtet. Was steht hier im Fokus?

M. Pompa: Die Schweizer Industrie ist vielseitig und technologisch auf höchstem Niveau

Unser Anspruch ist es, mit unseren Lösungen möglichst viele Branchen und Anwendungsfelder abzudecken – sei es in der Forschung, der Automatisierung, der Elektronikentwicklung oder in der Energie- und Medizintechnik.

Die gegenwärtigen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen sind sehr volatil. Was bedeutet das konkret für Datatec?

M. Pompa: Gerade in einem unsicheren Umfeld wird die Nähe zum Kunden noch wichtiger. Wir beobachten sehr genau, wie sich die Rahmenbedingungen auf unsere Zielbranchen auswirken und wo unsere Kunden ihre Prioritäten setzen.

Durch unsere tägliche Arbeit im Vertrieb und in der technischen Beratung gewinnen wir wertvolle Einblicke, die uns helfen, schnell und flexibel zu reagieren. Unsere Agilität ist ein grosser Vorteil – und unsere Kunden wissen das zu schätzen.

datatec.eu Bi

M. Pompa: Mein Einstieg fällt in eine sehr gute Ausgangslage. Franco Schmid als mein Vorgänger und das gesamte Team haben hervorragende Aufbauarbeit geleistet. Die Grundpfeiler, auf denen die Schweizer Niederlassung steht, sind solide, auf diesem Fundament will ich aufbauen, Prozesse ver-

Dafür arbeiten wir eng mit führenden Herstellern zusammen, um für jede Anwendung die passende Lösung bereitzustellen. Wir wollen dort präsent sein, wo Innovation entsteht – und unsere Kunden bei ihren Messanforderungen zuverlässig mit unseren Lösungen unterstützen.

Wie schätzen Sie die Lage in der Schweiz ein?

M. Pompa: Die Schweiz bleibt ein attraktiver Markt mit hoher technologischer Kompetenz und ist bekannt für ihre Präzision. Besonders erfreulich ist, wie stark hier weiterhin produziert wird – oft mit einem hohen Innovationsgrad Neben der Industrie sind auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein bedeutender Sektor für uns. Sie haben einen kontinuierlichen Bedarf an präziser Messtechnik.

Ein gutes Beispiel, wie wichtig dabei der Austausch ist, zeigen Events wie der Technologietag 2024 bei Maxon oder der M-Day in Baden im Rahmen des NI Swiss User Group Meetings im März 2025 Solche Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, unsere Expertise unter Beweis zu stellen

Wie unterstützen Sie Ihre Kunden in der Schweiz? Wo können Interessierte Sie persönlich treffen?

M. Pompa: Wir unterstützen unsere Kunden mit einem engagierten Team aus Aussendienstmitarbeitern und Anwendungsspezialisten. Datatec steht für fundierte technische Beratung und individuelle Lösungsansätze.

Persönlich treffen kann man uns auf den wichtigsten Branchenevents in der Schweiz – darunter die Sindex in Bern oder die Maintenance in Zürich. Diese Veranstaltungen sind für uns wichtige Plattformen, um im direkten Austausch zu bleiben, Trends zu diskutieren und neue Partnerschaften zu knüpfen.

Die international führende Fachmesse für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik, Erneuerbare Energie und Energiemanagement verzeichnet über 600 Anmeldungen ausstellender Unternehmen, davon 61% international, gibt der Veranstalter Mesago in einer Mitteilung bekannt. «Das grosse Interesse auf Anbieterseite verdeutlicht die hohe

Relevanz des Messeangebots und des vorgestellten Themenspektrums, das die gesamte Wertschöpfungskette der Leistungselektronik abdeckt», erläutert Lisette Hausser, Vice President PCIM der Mesago Messe Frankfurt GmbH. Zu den Ausstellern zählen Branchenführer wie Infineon, Mitsubishi, Semikron Danfoss und EPC. Die neuen Hallen 4 und 4A profitieren von dem vielfältigen Angebot von beispielsweise Toshiba, Novosense, Microelectronics, Renesas Electronics und Endrich Bauelemente Mit mehr als 160 Neuausstellern aus 20 Ländern wie zum Beispiel Italien, Japan und Frankreich verspricht die Fachmesse zudem ein noch umfangreicheres und vielfältigeres

Angebot, das die Potenziale der Leistungselektronik in all ihren Facetten präsentiert. Die Teilnahme neuer Unternehmen aus verschiedenen Nationen fördert die Vernetzung auf globaler Ebene und schafft Synergien, die die Entwicklungen neuer Technologien beschleunigen können Die PCIM Conference 2025, begleitend zur PCIM Expo, bietet drei Tage voller Inspiration, Innovation und Interaktion Mit über 450 Erstveröffentlichungen aus Industrie und Wissenschaft stellt sie eine zentrale Plattform für den Wissenstransfer und die Präsentation spannender Entwicklungen dar.

pcim.mesago.com

Die Harting Technologiegruppe, ein global führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik, hat angekündigt, überregionale Top-Management-Positionen in der Schweiz zu bündeln. Mit diesem Schritt will sich die Harting Technologiegruppe zukunftssicher zum Global Player für ConnectivityLösungen entwickeln.

Philip Harting, CEO der Harting Technologiegruppe, erklärt:

«Der Aufbau des globalen Headquarters in der Schweiz ist für Harting ein weiterer Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung und Internationalisierung mit dem Ziel, global wettbewerbsfähig und regional schlagkräftig aufgestellt zu sein. So werden wir auch den globalen Rahmenbedingungen

und den Anforderungen unserer Kunden gerecht.»

Harting ist seit mehr als 40 Jahren in der Schweiz mit einem Produktionsstandort aktiv und steuert unter anderem bereits seine globalen Innovation Hubs aus der Schweiz. «Zusammen mit der Studer Cables AG in Däniken, die die Unternehmerfamilie vor zwei Jahren erworben hat, möchten wir gemeinsam Steckverbinder-Kabellösungen weiterentwickeln und für unsere Kunden Mehrwerte schaffen», unterstreicht Philip Harting, der auch als Verwaltungsratsvorsitzender der Studer Cables AG agiert. Das globale Headquarter in der Schweiz wird laut Unternehmensangaben in Aarau auf dem alten ABB-Gelände ange-

siedelt werden. Philip Harting ist sich sicher, dass sich der Aufbau des Headquarters in der Schweiz positiv auf das Unternehmen mit seinen rund 6000 Mitarbeitern weltweit auswirken wird und sich die Unternehmensgruppe erfolg-

reich entwickelt. Mit dem Schritt sollen langfristig Arbeitsplätze und Investitionen in Deutschland sowie auch in der Schweiz und weltweit gesichert werden

harting.com

Globale Krisen und politische Konflikte prägten das vergangene Jahr, wirtschaftlich sorgten die Ereignisse für eine uneinheitliche Konjunktur. «2024 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen», sagte CEO Dr. Peter Selders auf der Bilanzpressekonferenz im schweizerischen Reinach. «Wir haben nicht alle unsere Ziele erreicht. Aber Endress+Hauser hat sich erfolgreich behauptet. Wir haben viele Themen bewegt und unser Unternehmen vorangebracht.» Der Nettoumsatz der Firmengruppe stieg leicht um 0,7 Prozent auf 3,744 Milliarden Euro. Das organische Wachstum – ohne Währungseinflüsse – bezifferte CFO Dr. Luc Schultheiss mit 1,3 Prozent

Alle drei grossen Märkte – die USA, China und Deutschland –entwickelten sich nur verhalten. In Europa sanken die Verkäufe um 0,9 Prozent, hauptsächlich wegen der rückläufigen Zahlen in Deutschland

Endress+Hauser schuf im vergangenen Jahr weltweit 514 neue Arbeitsplätze. Ende 2024 zählte die Firmengruppe 17 046 Mitarbeiter. Vor allem in der Produktion kamen neue Stellen hinzu, ebenso in der Ausbildung Die Ausbildungsquote stieg auf 3,7 Prozent; Ziel ist ein Anteil von 5 Prozent

349,3 Millionen Euro, so viel wie noch nie, investierte Endress+Hauser in neue Gebäude, Anlagen und IT. Derzeit

setzt die Gruppe Investitionsvorhaben für über 550 Millionen Euro um – das grösste davon am Produktionsstandort im süddeutschen Maulburg. Das Unternehmen brachte im vergangenen Jahr 81 Produkte neu auf den Markt. Mit 285

Erstanmeldungen bei Patentämtern in aller Welt unterstrich Endress+Hauser diesen Anspruch. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung entsprechen 7,4 Prozent des Umsatzes endress.com

Die Sensor+Test 2025, die vom 6. bis 8. Mai 2025 in Nürnberg stattfindet, festigt ihre Position als international führende Fachmesse für Sensorik, Messund Prüftechnik. Die Sensor+Test setzt bewusst auf Spezialisierung. Hier stehen Sensorik, Mess- und Prüftechnik im Mittelpunkt, wodurch Aussteller direkt im Zentrum des Geschehens agieren können. Dies gilt für alle Schlüsselindustrien –von Automotive und Maschinenbau über Rail bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Diese klare Fokussierung ermöglicht es Fachbesuchern, effizient und zielgerichtet die für sie relevanten Innovationen und Technologien zu entdecken Elena

Schultz, Geschäftsführerin der veranstaltenden AMA Service GmbH, betont: «Unsere Messe ist gefragt wie nie zuvor, weil wir den Ausstellern eine Plattform bieten, auf der sie nicht nur gesehen, sondern auch wertgeschätzt werden.»

Die Sensor+Test zieht nach der Covid-Zeit wieder zahlreiche Aussteller und Fachbesucher aus dem In- und Ausland an. 2024 präsentierten 383 Unternehmen aus 29 Ländern das gesamte Spektrum der Systemkompetenz – von Sensoren über Cloud-Technologien bis hin zu KI-Lösungen. Diese internationale Ausrichtung unterstreicht die Bedeutung der Messe als globalen Branchen-

treffpunkt. Auch für 2025 wird eine hohe Beteiligung und grosses internationales Interesse erwartet – gestützt durch zahlreiche Presse- und Marketingprojekte sowie Einladungen zur Sensor+Test von Branchenakteuren. Für die Aussteller ist

die Sensor+Test eine wertvolle Plattform: Hier treffen sie bestehende Kunden, gewinnen neue Interessenten und initiieren fundierte, geschäftsaufbauende Projekte.

sensor-test.de

Die DMB Technics AG aus Hünenberg in der Schweiz stellt sich für die Zukunft auf: Nach 20 erfolgreichen Jahren als CEO und CMO übergeben Dieter Heimgartner und Christa Barmettler ihre Positionen in der Geschäftsleitung an das neue Management-Team. Mit dem 1. April 2025 hat Joël Heimgartner die Position des Geschäftsführers übernommen.

Gemeinsam mit Philipp Achermann als CSO, Janine Flückiger als CFO und Raphael Maurer als CTO führt das neue Management die DMB Technics AG in die nächste Wachstumsphase. Alle Managementmitglieder sind langjährige Mitarbeiter der DMB Technics und gewährleisten somit eine interne Nachfolgelösung Dieter Heimgartner wie auch Christa

Barmettler bleiben dem Unternehmen als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates erhalten, wodurch Kontinuität und Stabilität gewährleistet werden.

Mit diesem Managementwechsel geht die Führung der DMB Technics nahtlos an die nächste Generation über. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Kombination aus Erfahrung und neuen Impulsen. Joël Heimgartner verfügt über langjährige Erfahrung als Key Account Manager und Führungskraft in verschiedenen Industriebranchen. Mit seiner Expertise in der strategischen Geschäftsentwicklung und operativer Umsetzung wird er das Unternehmen gezielt weiterentwickeln und die Unternehmensstrategie mit starkem Kundenfokus vorantreiben.

Janine Flückiger ist bereits seit fünf Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und verfügt über fundierte Erfahrung im Finanzwesen, was für die Stabilität und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens essenziell ist. Raphael Maurer verstärkt das Team als Technikexperte mit langjähriger Erfahrung in der Displayindustrie. In seiner Karriere hat er unter anderem acht Jahre in China bei einem strategischen Produktionspartner der DMB Technics in verschiedenen Positionen gearbeitet. Philipp Achermann bringt als CSO umfassende Sales- und Marketingerfahrung aus verschiedenen Industriebranchen mit und wird die internationale Markterschliessung weiter vorantreiben. dmbtechnics.com

Der Siemens Industrial Copilot hat den Hermes Award 2025 gewonnen. Die Deutsche Messe AG verleiht diese führende Industrieauszeichnung zur Eröffnung der Hannover Messe Der Preis würdigt ein herausragendes Produkt, das einen hohen Grad an technologischer Innovation mit einer bedeutsa-

men Auswirkung auf die Zukunft der Industrie kombiniert.

«Der Hermes Award ist eine der höchsten Auszeichnungen der Industrie für Innovation. Mit dem Siemens Industrial Copilot revolutionieren wir, wie Menschen mit Maschinen interagieren. Es geht um Geschwindigkeit und Einfachheit. Das wird

die Vorteile der Automatisierung breit verfügbar machen, beispielsweise Codegenerierung beschleunigen und komplexe Aufgaben einfach und schneller erledigen lassen», sagte Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Siemens Digital Industries. Der Siemens Industrial Copilot ist das erste Produkt mit generativer Künstlicher Intelligenz (KI) für industrielle Umgebungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – von Design, Planung und Entwicklung bis hin zu Betrieb und Service. Der von generativer KI angetriebene Assistent ermöglicht, Code für speicherprogrammierbare Steuerungen in ihrer Muttersprache zu generie-

ren. Das bedeutet, dass sich wiederholende Aufgaben an den Siemens Industrial Copilot ausgelagert werden können Auch die Entwicklung komplexer Aufgaben wird weniger fehleranfällig. Dies wiederum verkürzt die Entwicklungszeiten und steigert langfristig Qualität und Produktivität. «Der Hermes Award ist ein Beweis für die Exzellenz und den innovativen Geist unseres gesamten Teams», sagte Rainer Brehm, CEO Factory Automation bei Siemens Digital Industries. «Mit dem Siemens Industrial Copilot befähigen wir unsere Kunden, zu nachhaltigen digitalen Unternehmen zu werden.»

siemens.com

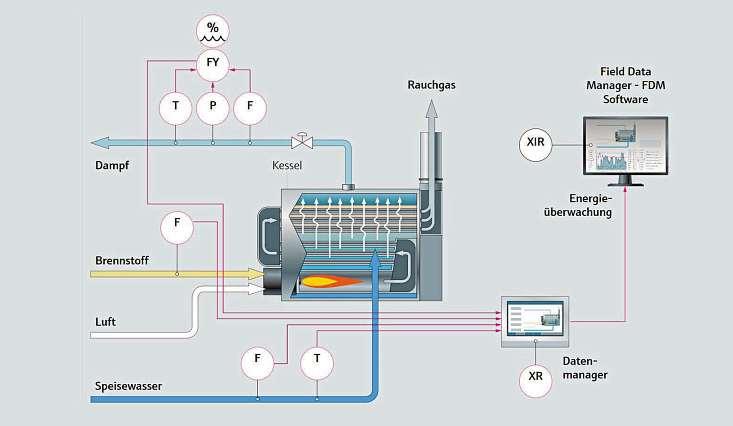

Mit innovativen Methoden zur CO2-Nutzung und -Speicherung wird Kohlenstoffdioxid zur Ressource für eine klimaneutrale Industrie. Die CCUS-Strategie umfasst die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2, um es entweder weiterzuverwerten oder dauerhaft zu lagern. Entscheidend dabei ist eine präzise Messung der Prozessparameter.

TDLAS- und QF-Analysatoren von Endress+Hauser bieten eine zuverlässige Lösung.

Frederik Effenberger, Industry Manager Decarbonization, Endress+Hauser

Für eine klimaneutrale Zukunft strebt die Schweiz an, bis 2050 eine ausgeglichene Klimabilanz zu erreichen. Das bedeutet, dass die Schweiz nicht mehr Treibhausgase ausstossen will, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden können.

Dieses Ziel wurde im August 2019 vom Bundesrat beschlossen und ist seit Januar 2025 gesetzlich verankert. Hier gewinnt die CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) Strategie zunehmend an Bedeutung Sie umfasst die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 aus fossilen Energie-

quellen und industriellen Prozessen, um das CO2 entweder weiterzuverwerten oder dauerhaft in geologischen Tiefen zu lagern. Obwohl immer mehr Industrieanlagen auf CO2-Abscheidungsanlagen setzen, stehen einem effizienten CO2-Kreislauf noch erhebliche Herausforderungen entgegen. Der Erfolg

Prozessgrafik Kesseleffizienz.

hängt von der präzisen Messung der Prozessparameter sowie der CO2-Mengen und -Qualität vor, während und nach der Abscheidung ab Denn nur mit verlässlichen Daten können Unternehmen die nahtlose Weiterverwendung, den sicheren Transport und die langfristige Lagerung von CO2 gewährleisten

CO2 im Griff: Präzise Analyse für sichere CO2-Aufbereitung und -Transport Um die Menge an CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren, bedarf es der Abscheidung von CO2 direkt aus industriellen Quellen wie

Kraftwerken, Zementfabriken oder Bioenergieanlagen. Dafür bieten sich zwei aktiv abscheidende Emissionstechnologien an: Carbon Capture (CC) fängt CO2 ein, bevor es in die Luft abgegeben wird und dort einen schädlichen Einfluss auf das Klima nimmt. Besonders hier unterscheidet man zwischen biogenem CO2, welches aus nachwachsendem Pflanzenmaterial stammt, und dem CO2 aus fossilen Quellen. Direct Air Capture (DAC) hingegen fängt bereits in die Atmosphäre abgegebenes CO2 direkt aus der Umgebungsluft ein. Ist das CO2 abgeschieden,

muss es je nach Quelle entsprechend aufbereitet werden. Bei der Gasaufbereitung wird das abgeschiedene CO2-Gas behandelt, um Verunreinigungen und nicht kondensierbare Gase zu entfernen Dies ist von entscheidender Bedeutung, da diese Verunreinigungen, wenn sie nicht entfernt werden, den Kompressions-, Transport- und Speicherprozess stören könnten Besonders wichtig ist es, Korrosion in den CO2-Pipelines zu verhindern, die durch das Vorhandensein von Wasser (H2O), Schwefelwasserstoff (H2S) und Sauerstoff (O2) begünstigt wird Daher sind regelmässige Analysen erforderlich, um die Reinheit des CO2 zu gewährleisten. So können beispielsweise Korrosion und Eisbildung in den Pipelines oder auch Kondensation und Korrosion in Kompressorstationen verhindert werden

Um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden, bieten TDLAS- und QFAnalysatoren von Endress+Hauser eine zuverlässige Lösung für die Messung und Überwachung im Rahmen von CCUS-Anwendungen. Diese hochmodernen Geräte ermöglichen berührungslose Echtzeitmessungen, die besonders präzise sind. Beim CO2-Transport über Pipelines liefern TDLASAnalysatoren Echtzeitanalysen, während QF-Analysatoren O2-Rückstände aufspüren, um Korrosion zu verhindern. Dank ihrer hohen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Stabilität und ihres geringen Wartungsaufwands sind diese Technologien den alternativen Methoden überlegen und tragen massgeblich zur Sicherheit und Effizienz des gesamten Prozesses bei

CO2 als Baustein für neue Materialien Industrien können das abgeschiedene CO2 vielfältig weiterverwenden, etwa zur Herstellung von Kraftstoffen, Chemikalien und Baumaterialien.

So dient es beispielsweise als Ausgangsstoff für synthetische Kraftstoffe, Polymere, Düngemittel und Karbonate im Bauwesen. Besonders in der chemischen Industrie spielt CO2 eine wichtige Rolle bei der Produktion von Methanol, einem Grundstoff für zahlreiche alltägliche Produkte, von Kunststoffen und Kleidung bis hin zu Kraftstoffen und Medikamenten Traditionell wird Methanol durch eine Reaktion von Kohlenmonoxid (CO) mit Wasserstoff (H2) unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Doch in den vergangenen Jahren hat sich CO2 als alternativer Rohstoff für die Methanolsynthese etabliert.

Zwischen Gas und Flüssigkeit: Präzision bei der CO2-Durchflussmessung

Wird das nicht genutzte CO2 gespeichert, muss es für den Transport durch die Pipelines exakt erfasst werden: Denn in dieser Phase weist CO2 eine Viskosität auf, die der eines Gases ähnelt, aber gleichzeitig eine Dichte besitzt, die eher der einer Flüssigkeit entspricht. Das stellt eine Herausforderung für die Durchflussmessung dar. Aufgrund der ungewöhnlichen Unterschiede in den thermophysikalischen Eigenschaften von CO2 ist es besonders wichtig, dass man Temperatur und Druck in der Pipeline sorgfältig kontrolliert. Auf diesem Gebiet verfügt Endress+Hauser über das Fachwissen und die Erfahrung, um komplexe CO2-Durchflussmessungen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Quantitäts- und Qualitätsparameter durchzuführen. Die Coriolis-Massedurchflussmessgeräte bieten zuverlässige und bewährte Technologien für Messungen in der dichten CO2-Phase, die höchste Genauigkeit und Reliabilität gewährleisten. Ausserdem bieten Endress+Hauser komplette MeteringSkids für die genaue Messung am Übergabepunkt.

CO2-Transportinfrastruktur: Sicherer Weg zur Speicherung

Wohin das CO2 geliefert wird, hängt in der Regel davon ab, ob eine Pipeline, ein LKW, die Bahn oder ein Schiff zur Verfügung steht Der Eisenbahntransport ist in Bezug auf die Kosten pro Kilometer die zweitbeste Option für das Inland Der Transport per Schiff kommt vor allem dann in Frage, wenn das CO2 zur dauerhaften Sequestrierung vor der Küste deponiert oder als Rohstoff in eine Region verkauft werden soll, in der ein Transport im Inland nicht möglich ist Besonders für grosse Industriecluster oder Industrieanlagen, die grosse Mengen Kohlenstoffdioxid abscheiden und abtransportieren müssen, braucht es ein flächendeckendes Netz für Pipelines, welches die Kosten- und Mengenbasierte beste Lösung des Transports darstellt Genauso wie das dichte Netz von Ladestationen über den Erfolg und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen entscheidet, wird auch ein gut ausgebautes PipelineNetzwerk notwendig sein, um den effizienten Transport und die sichere Speicherung von CO2 sicherzustellen.

CO2-Speicherung im Meer oder in der Erde Die Speicherung von Kohlendioxid kann sowohl unter der Erde als auch unter dem Meer

erfolgen, wobei das CO2 für künftige Nutzung oder dauerhafte Isolation aufbewahrt wird. Die Nordsee wurde als potenzieller Standort für die Speicherung unter dem Meer identifiziert, da ihre Sandsteinschichten eine Kapazität von etwa 100 Milliarden Tonnen CO2 bieten. Nach der Abscheidung wird das CO2 in etwa zwei Kilometer Tiefe in den Ozean injiziert, wo es von der Atmosphäre isoliert bleibt Um sicherzustellen, dass das CO2 nicht wieder entweicht, sind kontinuierliche Überwachungen unerlässlich Daher sind umfassende Untersuchungen der Umweltrisiken bei der unterseeischen CO2-Speicherung notwendig.

CO2 kann auch sicher und langfristig in tiefen, porösen Gesteinsformationen gespeichert werden, oft über Tausende von Jahren Laut dem US National Energy Technology Laboratory (NETL) verfügt Nordamerika bei den aktuellen Produktionsraten über eine CO2-Speicherkapazität für mehr als 900 Jahre. Um geeignete Lagerstätten zu identifizieren, werden detaillierte geologische Untersuchungen durchgeführt. Geeignete Standorte sind häufig salzhaltige Aquifere oder erschöpfte Öl- und Gasfelder. Das CO2 wird in etwa 900 Metern Tiefe in poröses Gestein wie Sand- oder Kalkstein injiziert, wo es in den Porenräumen eingeschlossen wird. Dieses CO2 wird in einem «überkritischen» flüssigen Zustand gespeichert, ähnlich den Bedingungen, unter denen Flüssigkeiten stabil im Untergrund eingeschlossen

bleiben. Eine dichte Deckschicht aus nicht-porösem Gestein über der Lagerstätte verhindert ein Entweichen des CO2. Nach der Speicherung ist eine kontinuierliche Überwachung entscheidend, um sicherzustellen, dass das CO2 dauerhaft isoliert bleibt Die sorgfältige Standortwahl und Überwachung minimieren das Risiko eines Austretens und garantieren die Sicherheit der unterirdischen Speicherung.

CCUS als Wegbereiter

Damit CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) erfolgreich umgesetzt werden kann, bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Politik. Es müssen klare regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Einsatz dieser Technologien fördern und gleichzeitig die Sicherheit und Umweltverträglichkeit gewährleisten Zudem sind Investitionen in Infrastruktur, wie etwa ein flächendeckendes Netz für CO2-Transport und -Speicherung und der Nutzung, unerlässlich Investitionen in Forschung und Entwicklung sind weiterhin angezeigt, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von CCUSTechnologien zu steigern und ihre Anwendung auf breiter Basis zu ermöglichen Nur durch ein koordiniertes Vorgehen können die Potenziale von CCUS voll ausgeschöpft und ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet werden.

ch.endress.com

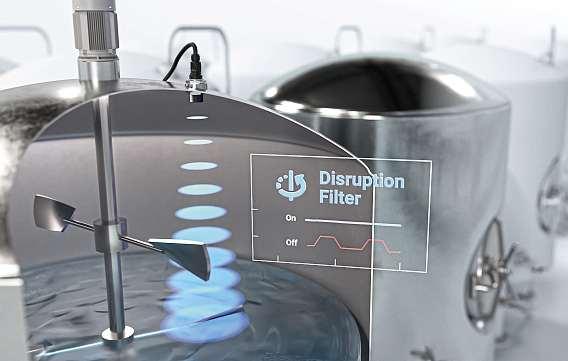

Für Objekterkennung, Distanzmessung und Füllstandsmessung sind Ultraschallsensoren oft die Lösung für knifflige Fälle. Aber was, wenn auch sie an ihre Grenzen stossen? Die Antwort ist ein innovatives Sensordesign von Baumer, das die Leistungsfähigkeit von Ultraschallsensoren deutlich steigert.

Ultraschallsensoren sind in der industriellen Automatisierung unverzichtbar. Sie können Medien und Objekte unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit und Farbe sicher erkennen und funktionieren auch unter staubigen sowie anderen schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig Daher kommen sie oft zum Einsatz, wenn Füllstände von Flüssigkeiten überwacht oder Objekte mit schwierigen Oberflächen erkannt werden sollen Als schwierige Oberflächeneigenschaften gelten transparent, spiegelnd oder

tiefschwarz, da hier optische Sensoren nicht immer zuverlässig detektieren. Ultraschallsensoren sind ebenfalls eine beliebte Lösung, wenn nichtmetallische Gegenstände erkannt werden sollen, da hier induktive Näherungsschalter nicht in Frage kommen Vor diesem Hintergrund sind die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschallsensoren vielfältig. Sie eignen sich für Aufgaben wie diese:

— Durchgangserkennung: In der Verpackungsindustrie sorgen sie für die präzise Zählung von Produkten.

Erkennung von Folien und Folienrissen: In Verpackungsmaschinen und Banderoliermaschinen übernehmen Ultraschallsensoren wichtige Kontrollfunktionen

— Stapelhöhenkontrolle: In der Logistik überwachen sie die Stapelhöhe von Paletten oder Kartons

— Abstandsmessung: Ultraschallsensoren bestimmen den Abstand zu Objekten, z.B in Montageprozessen.

— Schlaufenregelung: Ultraschallsensoren überwachen Rollendurchmesser, Span-

So kompakt ist die UF200Serie der Ultraschallsensoren mit NexSonic-Technologie

Das NexSonic-Ultraschallportfolio besteht aus dem ultraflachen UF200 für die Frontmontage, den äusserst kompakten UR12 und U300 sowie den besonders robusten UR18 und U500

nung und das Wickeln und Abwickeln von Materialien.

— Füllstandskontrolle von Flüssigkeiten und Schüttgut: Ultraschallsensoren messen präzise die Füllhöhe in Tanks, Behältern und Silos

NexSonic-Technologie für die ganz kniffligen Fälle

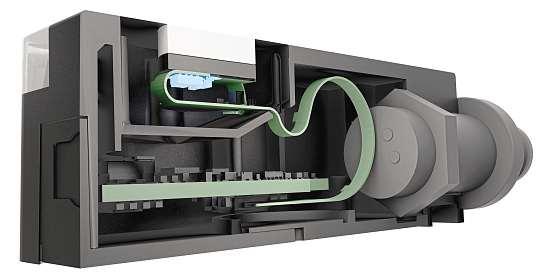

Mit der Einführung der wegweisenden NexSonic-Technologie macht Baumer eine neue Generation Ultraschallsensoren verfügbar, die deren Einsatzgebiete nochmals stark erweitert. Grundlage hierfür sind ein von Baumer entwickelter NexSonic-Ultraschallprozessor (ASIC) und ein eigenes, patentiertes Sensorelement-Design. Bei NexSonic-Ultraschallsensoren ist das Piezoelement mit dem ASIC direkt mit der Anpassschicht/Mem-

Anwendungsbeispiel

Die NexSonic-Technologie nutzt ein spezielles Sensordesign, das einen Teil der Elektronik (hellblau) direkt an das Sensorelement bringt. Das Ergebnis sind kürzere Signalwege und verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit.

bran verbunden Das Ergebnis sind kürzere Signalwege und verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit Die kompakte Bauweise der Auswerteelektronik ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Signalverarbeitung

Das NexSonic-Ultraschallportfolio von Baumer besteht aktuell aus dem ultraflachen UF200 für die Frontmontage, den äusserst kompakten U300 (kubisch) und UR12 (zylindrisch) sowie den besonders robusten U500 (kubisch) und UR18 (zylindrisch) und bietet diese besonderen Vorteile:

Hohe Geschwindigkeit und kompakte Grösse: Sensoren mit NexSonic-Technologie zählen zu den kleinsten und schnellsten auf dem Markt. Die distanzabhängige Verstärkung sorgt für eine konstante Signalqualität über den gesamten Erfassungsbereich

Kürzester Blindbereich: Dank kompakter Bauform und innovativer Technologie bieten die NexSonic-Ultraschallsensoren einen grossen Messbereich mit minimalem Blindbereich. Das ermöglicht flexible Integrationen in verschiedenen Anwendungen

Einstellbare Schallkeulenbreite: Über die IO-Link-Schnittstelle lässt sich die Schallkeulenbreite anpassen, was optimale Schalt- und Messergebnisse ermöglicht. Schmale Schallkeulen eignen sich ideal für enge Behälteröffnungen, breite Schallkeulen sind bei der Erkennung von Schüttgut in Bunkern optimal

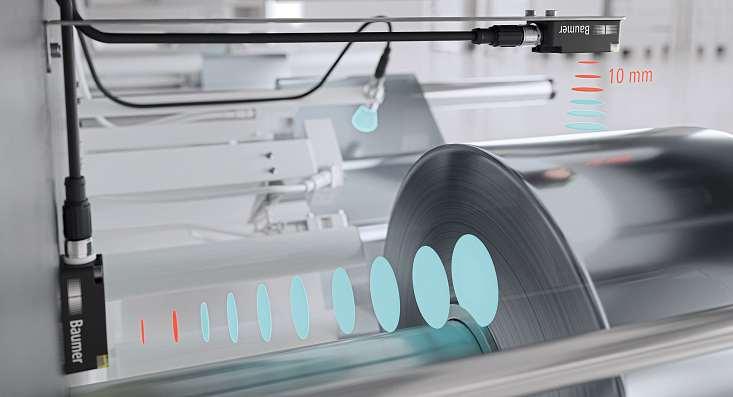

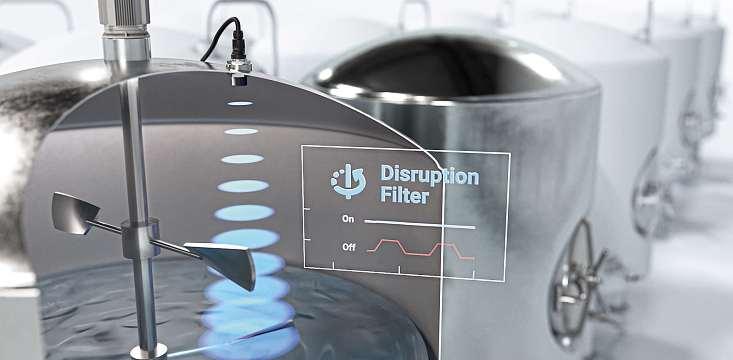

Smarter Unterbrechungsfilter: Die integrierten Filterfunktionen erlauben eine individuelle Anpassung der Sensoren an die jeweilige Applikation. Das erhöht die Zuverlässigkeit Beispielsweise kann ein Rührwerk

Füllstandsmessung in Behältern: Die individuelle Einstellung der Schallkeulenbreite (schmal, mittel, breit) über die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht diese Anpassung effizient

in einem Tank ausgeblendet werden, um stabile Füllstandsmessungen zu gewährleisten.

Konkrete Anwendungsbeispiele

Die neuartige Ultraschalltechnologie von Baumer bietet für viele Anwendungen messbaren Mehrwert und erschliesst durch die Verbindung von kurzem Blindbereich, kompakter Bauform und smarten Funktionen neue Einsatzfelder. Beispielhaft für diese Vielseitigkeit sind diese Szenarien:

Füllstandsmessung: Einige Anwendungen benötigen jeweils spezifische Schallkeulenbreiten, um optimale Messergebnisse zu erzielen Die Füllstandsmessung in einem grossflächigen Teilebunker erfordert eine breite Schallkeule, bei engen Behälteröffnungen muss die Schallkeule schmal sein Die individuelle Einstellung der Schallkeulenbrei-

te (schmal, mittel, breit) über die IO-LinkSchnittstelle ermöglicht diese Anpassung effizient

Schwer zu erfassende Objekte in beengtem Bauraum: Bestimmte Objektoberflächen lassen sich nur mit Ultraschalltechnologie sicher erkennen

Bei begrenztem Bauraum muss der Sensor dabei oft sehr nahe am zu erfassenden Objekt montiert werden, beispielsweise bei kompakten Maschinen und Geräten der Elektronikindustrie. Dies erfordert Ultraschallsensoren in platzsparender Bauform und einen kurzen Blindbereich bei ausreichend grossem Messbereich, wie beispielsweise der NexSonic-Sensor UF200 sie bietet. Anwendungsbeispiele sind die Überwachung des Durchmessers von Rollengütern, Stapelhöhenüberwachung von Verpackungsmaterial

Präsenzkontrolle bei beengten Platzverhältnissen ist dank sehr kurzem Blindbereich mit NexSonic-Ultraschallsensoren wie dem UF200 problemlos möglich

und Schlaufenregelung in der Zuführung von Blechbändern

Ultraschall-Portfolio auch für besondere Anforderungen

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten erfordert ein breites Lösungsportfolio. Um den unzähligen Anwendungen gerecht zu werden, bietet Baumer ein umfangreiches Portfolio an Ultraschallsensoren Dieses Sortiment ermöglicht es Konstrukteuren, für jede spezifische Anwendung die passende Lösung auszuwählen. Baumer hat sich über viele Jahre als Experte in der Ultraschallsensorik etabliert, nicht zuletzt aufgrund des profunden Anwendungs-Know-hows und der Innovationskraft. Damit sind die Lösungen von Baumer sowohl für einfache als auch für komplexe Herausforderungen geeignet – unabhängig von den spezifischen Anforderungen wie chemischen Einflüssen, EMV-Bedingungen oder beengten Einbausituationen

Fazit

Die NexSonic-Technologie von Baumer bietet Anwendern nicht nur hohe Performance und einfache Handhabung, sondern auch intelligente Funktionen, die in der Applikation messbaren Mehrwert bieten. Mit kurzen Reaktionszeiten, flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und maximaler Konstruktionsfreiheit eröffnet die innovative NexSonic-Technologie von Baumer damit ganz neue Anwendungsfelder baumer.com

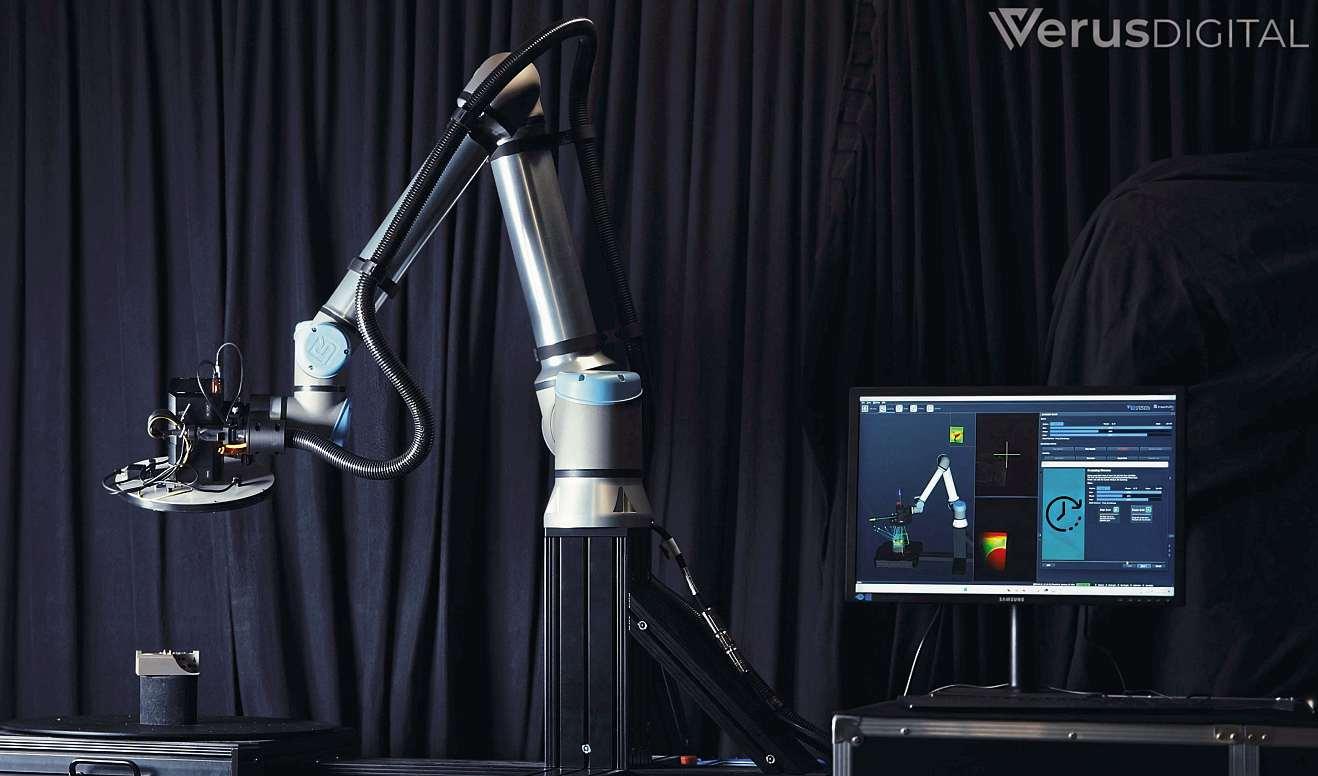

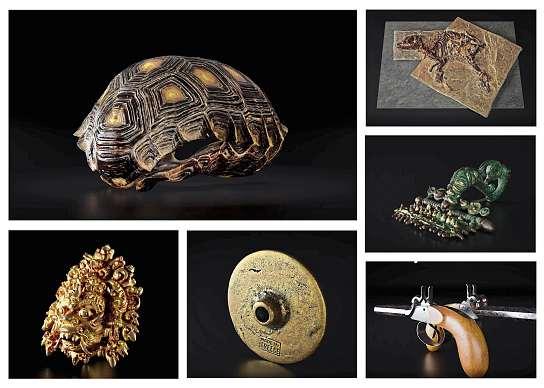

Robotergestützte Systeme zur 3D-Erfassung von Objekten und Bauteilen sind seit geraumer Zeit verfügbar. Charakteristisch für sie ist, dass sie ein Teaching benötigen Bei Bauteilen der Losgrösse 1 rentiert es sich u.U. nicht, den Roboter mit dem Pfad zur Erfassung des Objektes anzulernen – in dieser Zeit kann das Objekt ggf. auch per Handscanner erfasst werden.

Das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD präsentiert das erste robotergestützte System, das Objekte komplett mit gewünschter Qualität vollautoma-

tisch erfasst. Ohne manuelle Nachbearbeitung generiert das System hochgenaue farbechte 3D-Modelle Der Schlüssel zur Vollautomation sind eigens von Fraunhofer

entwickelte Algorithmen zur dynamischen Pfadplanung der Ansichten des Roboters, aus denen das Objekt erfasst wird Die intel-

ligente automatische Ansichtenplanung stellt eine vollständige Abdeckung der sichtbaren Objektoberfläche in gewünschter Zielauflösung bis 10 Mikrometer sicher Das System ist zur vollautomatischen Erfassung von Kulturgegenständen wegen seiner einfachen Bedienbarkeit und hohen Güte bereits in mehreren Museen im Einsatz und auch für die Qualitätssicherung einsetzbar.

Einleitung

Durch die Verfügbarkeit preiswerter Hardware kann heute praktisch jeder, der ein Smartphone besitzt, seine Umwelt dreidimensional digital erfassen – das ist fast so einfach geworden, wie ein Foto zu machen Auf dem Weg zur Demokratisierung der 3DErfassung war die Kinect von Microsoft sicherlich mitentscheidend Heute sind deren Prinzipien in vielen Smartphones zu finden Je nach Anwendung ist neben der Geometrie des Objektes auch sein Aussehen relevant, so dass zusätzlich zu Tiefenbildern herkömmliche zweidimensionale Farbbilder erfasst werden.

In der industriellen 3D-Erfassung und Qualitätskontrolle kommen je nach Anforderungen unterschiedlichste Ansätze und Systeme zum Einsatz – diese fallen in die beiden grossen Klassen der berührungslosen bzw. nicht berührungslosen Systeme. Taktile Koordinatenmessmaschinen werden hauptsächlich zur hochgenauen punktuellen Abtastung gefertigter Features eingesetzt. Berührungsfreie Systeme hingegen werden eher zur grossflächigen 3D-Rekonstruktion von Oberflächen eingesetzt – eine vollständige Erfassung ergibt sich aus dem Zusammensetzen der aus verschiedenen Ansichten erfassten Teiloberflächen

Es müssen also viele Aufnahmen mit unterschiedlicher Position und Orientierung des

Sensors (einer oder mehrerer Kameras) gemacht werden, um die Oberfläche vollständig zu erfassen und 3D-rekonstruieren zu können, um ein 3D-Modell von dem physischen Objekt zu erhalten Recht einfach ist der Erfassungsprozess mit handgeführten 3D-Scannern, die manuell um das Objekt bewegt werden.

Je nach Form und Grösse muss der Benutzer den Scanner über viele unterschiedliche Positionen und Orientierungen bewegen, um alle sichtbaren Oberflächen oder auch nur die aufgabenrelevanten Bereiche zu erfassen – die Datenverarbeitung erfolgt dabei häufig im Stream, so dass der Benutzer zusehen kann, wie das digitale Abbild immer kompletter wird. Vollständigkeit und Qualität des Ergebnisses hängen u a. von der Erfahrung des Benutzers ab – die Wiederholgenauigkeit auch.

Der Benutzer ist während des Prozesses «gebunden» und kann nichts anderes tun –im Unterschied zum Vorgehen mit robotergestützten Ansätzen.

Da man sich in industriellen Prozessen zur Qualitätssicherung nicht auf die Erfahrung oder auch Tagesform von Menschen verlassen möchte, sind Schritte zur Automatisierung solcher Prozesse unternommen worden

Die erste Stufe bilden Kombinationen von 3D-Scannern und Drehtellern, die das Objekt vor dem Scanner rotieren lassen, so dass automatisch ein grösserer Teil der Oberfläche als aus einer Perspektive erfasst werden kann Eine zweite Stufe kombiniert den Drehteller mit einem Scanner, der automatisiert linear nach oben bzw. unten verfahren werden kann – dadurch kann noch mehr erfasst, aber keine vollständige Erfassung der sichtbaren Oberfläche ohne Umpositionierung des Objekts garantiert werden. In der dritten Stufe fährt der Roboter individuelle Positionen und Orientierungen an. Aus diesen werden jeweils Aufnahmen gemacht, um das Objekt möglichst vollständig zu erfassen.

Dem Roboter in einem Teachingprozess diese Positionen und Orientierungen beizu-

bringen, ist aufwendig Sind nur wenige Objekte eines Typs zu vermessen, dann rentiert sich das Teaching möglicherweise nicht.

Die eigentliche Herausforderung besteht aber darin, die notwendigen Positionen und Orientierungen zu bestimmen, die trainiert werden müssen, um eine vollständige Rekonstruktion in gewünschter Güte zu erreichen und dabei die Anzahl von Positionen und Orientierungen minimal zu halten, um einen möglichst schnellen Ablauf des Scanvorgangs zu gewährleisten

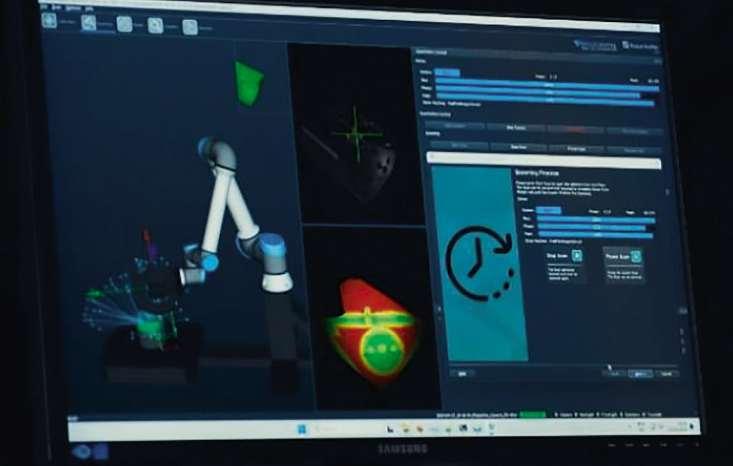

Genau hier setzt die Lösung an und ermöglicht eine vollautomatische 3D-Erfassung ohne vorheriges Teaching. Nach dem Aufbau des Systems erfolgt ein Kalibrierungsschritt. Danach muss der Benutzer nur noch die Höhe des Bereichs eingeben, der erfasst werden soll – der Durchmesser ist per default durch den Drehteller gegeben und kann vom Benutzer überschrieben werden. Der Prozess startet, nachdem der Benutzer das Objekt platziert hat, «mit einem Mausklick» und läuft dann vollautomatisch ab Währenddessen kann der Bediener anderen Aufgaben nachgehen – eine Visualisierung informiert über den Fortschritt bzw. das Ende des Prozesses. Standardmässig setzen wir Photogrammetrie ein. Während die Generierung des hochauflösenden finalen 3D-Modells läuft, kann ggf. schon ein nächstes Objekt erfasst werden.

Die Lösung Hardwareseitig besteht die Lösung im Wesentlichen aus einem Roboterarm, einem

Drehteller und einem Scansystem – das ist zunächst nicht ungewöhnlich. Die Hardware zeichnet sich durch Flexibilität und einen Aufbau aus, der so einfach wie möglich gestaltet ist, so dass auch Nicht-Fachkräfte ihn problemlos durchführen können

Der Clou liegt in der intelligenten Algorithmik, die den Prozess individuell dynamisch – also in Abhängigkeit von der bereits erfassten Information – steuert und weitere Schritte so anpasst, dass mit einer möglichst minimalen Anzahl von Kamerapositionen und -orientierungen eine maximale Abdeckung der sichtbaren Oberfläche in der vordefinierten Zielauflösung erreicht wird Es ist also kein Teaching des Roboters erforderlich! Eine Datenbereinigung, wie oft bei handgeführten Scannern nötig, wird automatisch durchgeführt, so dass ein 3D-Modell resultiert, an dem qualitätssichernde Untersuchungen durchgeführt werden können, welches als farbiges 3D-Modell, aber auch für andere Zwecke genutzt werden kann

Hardwarekomponenten

Wir unterscheiden die Hardwarekomponenten in Erfassungs- und Positionierungsgeräte. Beide werden von Algorithmen synchronisiert und gesteuert Die Algorithmen laufen auf einem Standard-PC Für die Erfassung kombinieren wir eine hochauflösende Fotokamera mit einem massgeschneiderten Ringlicht und einem optionalen Hintergrundlicht. Die Kamera ist eine PhaseOne iXH (150 MP) Das Ringlicht

Bild 3: Abschätzung der Schärfentiefe (grün: optimal fokussiert, blau: Fernebene, rot: Nahebene).

verfügt über ein D50-Spektrum, das ideal für eine farbechte Erfassung ist Es erlaubt, Polarisationsfilter anzubringen, um spekulare Oberflächen besser erfassen zu können

Für die Positionierung wird ein leichter Roboterarm (Universal Robots UR10 oder UR20), der die Kamera hält, mit einem Drehteller kombiniert, auf dem das Objekt platziert ist. So kann das Objekt von allen Seiten erfasst werden, während die Bewegungen der Kamera auf eine Seite des Drehtellers beschränkt bleiben

Der Roboterarm muss nicht «über das Objekt greifen», um es von der gegenüberliegenden Seite zu erfassen – somit lässt sich mit kleineren Reichweiten und günstigeren Robotern arbeiten. Hohlräume werden – so weit wie von aussen einsehbar – erfasst, da die Kamera mit dem Roboterarm in quasi beliebige Orientierungen und Positionen «gefahren» werden kann.

Da das zu erfassende Objekte keinesfalls beschädigt werden darf, treffen wir bereits auf Hardware-Ebene dafür Vorkehrungen: Bremsen, die unter Strom geöffnet bleiben, blockieren die Gelenke des Roboterarms im Falle eines Stromausfalls. Die Software stellt sicher, dass keine Kollisionen während des Scan-Vorgangs auftreten. Das trägt nicht nur zu der Sicherheit des Objektes, sondern auch der des Arbeitsplatzes bei

Das 3D-Erfassungssystem ist in zwei Varianten erhältlich:

— eine leichte, kompakte Desktop-Version, die eine Nutzlast von bis zu 100 kg trägt und ein Digitalisierungsvolumen von et-

wa 80 cm in der Höhe und einem Durchmesser von 60 cm bietet, sowie — eine schwerere, ausklappbare Version, die mit einem frei positionierbaren Bodendrehteller ausgestattet ist und eine Nutzlast von bis zu 1000 kg, ein Liftkit für den Roboterarm und einen «Pilz» für den Drehteller bietet Diese Konfiguration ermöglicht es, Objekte von z. B der Grösse einer Schraube bis hin zu einer Fahrzeugachse in einem Digitalisierungsvolumen von etwa 230 cm Höhe und 130 cm Durchmesser zu erfassen. An dem Drehteller können Spannvorrichtungen befestigt werden, um Objekte zu fixieren, die nicht von selbst stehen bleiben Beide Varianten sind mobil und können schnell an neuen Standorten eingerichtet werden Auch andere Kamera-Objektiv-Kombinationen sind möglich Alle relevanten Hardwarekomponenten wurden im Entwicklungsprozess des Systems modelliert, simuliert und in eine einheitliche virtuelle 3D-Umgebung integriert, die Software-Bestandteil des Komplettsystems ist

Softwarekomponenten

Der Schlüssel zum automatisierten Prozess ist ein dynamischer Ansatz zur Ansichtenplanung für die Kamera. Dieser stellt eine optimale Anzahl von Positionen und Orientierungen (Posen) sicher, um die gesamte sichtbare Oberfläche mit einer vordefinierten Zielauf-

HANDHELD-MESSGERÄTE:

lösung zu erfassen Dabei werden alle durch den photogrammetrischen Ansatz gegebenen Anforderungen beachtet, wie z. B 70% Überlappung benachbarter Bilder für ausreichend Merkmalsübereinstimmungen. Auch wird ein konsistenter Abstand zwischen der Oberfläche des Objekts und der Fokusebene der Kamera eingehalten

Während des Prozesses wird kontinuierlich die Bildschärfe analysiert Es werden nur die Bildregionen für die 3D-Rekonstruktion verwendet, die sich im Schärfebereich der Kamera befinden. Diese Informationen gehen fortwährend in den Prozess zur Ansichtenberechnung ein.

Die Software visualisiert für den Benutzer die aktuelle Roboterpose und den entsprechenden Kamerawinkel Dazu verarbeitet sie Sensordaten des Roboters in Echtzeit, um ein für den Menschen verständliches virtuelles 3D-Abbild der realen Situation zu erstellen. Darüber hinaus zeigt die Software die nächsten berechneten (geplanten) Ansichten in der virtuellen 3D-Szene als grünes, semitransparentes Overlay

Zwischenergebnisse der Rekonstruktion werden innerhalb des zuvor definierten und ebenfalls visualisierten Sicherheitszylinders rund um das Objekt dargestellt Sie bilden eine Vorschau auf das resultierende 3D-Modell – diese Darstellung wird kontinuierlich aktualisiert

Nicht nur die Positionen und Orientierungen für die Bildaufnahme müssen errechnet

werden, sondern auch die Roboterwege zwischen diesen Zu diesem Zweck wurden Techniken der Vorwärts- und Rückwärtskinematik implementiert Diese berechnen die Robotertrajektorien so, dass auf dem Weg von einer zur darauffolgenden Pose eine möglichst schnelle, aber sichere – also kollisionsfreie – Bewegung erfolgt Kameraperspektiven, die eine Kollision zur Folge hätten, werden verworfen bzw angepasst. Alle Roboterkomponenten sind mit Kollisionserkennungssystemen ausgestattet, um Kollisionen zu vermeiden

Initiale Kalibrierung

Nach dem Aufbau des Systems wird eine automatische Selbstkalibrierung durchgeführt, die die folgenden drei Schritte umfasst:

1. Kalibrierung der Kameraintrinsiken

2. Roboterarm-Sensor-Kalibrierung

3. Kalibrierung des Drehtellers

Diese geometrische Kalibrierung ist nötig, um die Präzision der 3D-Ergebnisse zu gewährleisten.

Zunächst werden die Kameraintrinsiken ermittelt, um das tatsächliche Sichtfeld zu bestimmen und Verzerrungen der Linse zu korrigieren Anschliessend wird die Roboterarm-Sensor-Transformation zwischen dem optischen Zentrum der Kamera (dem Sensor) und dem Werkzeugrahmen des Roboters (dem Arm) festgelegt Somit ist das optische Zentrum der Kamera relativ zur Basis des Roboterarms bestimmt Schliesslich ergibt die

Die5811A Handheld-Gerätevon Kistlerbieten eine moderne, handlicheLösungzur Aufzeichnung undVisualisierung vonDaten auspiezoelektrischen Messketten.Sie verfügen über anpassbare Messmodi, einschließlich Aufzeichnungsfunktionalität,eine Vielzahl vonVisualisierungsoptionenund eine hohe Robustheit (IP54) fürden Einsatzinrauen Umgebungen

Kalibrierung des Drehtellers dessen Position im Raum und die Rotationsachse des ScanVolumens Nachdem das Kalibrier-Target auf den Drehteller gelegt und der Prozess per Mausklick gestartet worden ist, werden alle Kalibrierungsdaten automatisch bestimmt.

Anschliessend werden die Farbeigenschaften der Kamera ermittelt, indem ein Farb-Target, wie z B. der X-Rite ColourChecker SG für Standard-Setups oder das Rez Checker Target für Makro-Setups, platziert wird. Der Benutzer wird über das User Interface jederzeit über die erforderlichen Handlungen und den Fortgang der Kalibrierung informiert

Bildaufnahme und 3D-Rekonstruktion

Die 3D-Scanning-Station rekonstruiert 3DModelle mithilfe von Photogrammetrie Die erfassten Rohdaten bestehen aus hochauflösenden Bildern des Objekts Structurefrom-Motion und Multi-View-Stereo werden verwendet, um Merkmale zu identifizieren und 3D-Informationen zu triangulieren. Die hohe Qualität des finalen 3D-Modells wird dadurch erreicht, dass die Posen für den Roboter so berechnet werden, dass alle von aussen sichtbaren Anteile der Oberfläche vollständig – aus mindestens vier Richtungen –erfasst werden Typische erreichbare Auflösungen des 3D-Modells liegen im Bereich von 10–15 μm. Für eine optimale Auflösung können fokussierte Kamera-Makro-Objektive verwendet werden – auch für Objekte, die grösser sind als das Messvolumen der Kamera (definiert durch Sichtfeld und Schärfentiefe)

Typischerweise wird pro Bild nur ein Teil der aufgenommenen Objektoberfläche

scharf abgebildet. Daher werden viele Bilder benötigt, um sie insgesamt hochauflösend und scharf abzudecken. Für den Nutzer bedeutet dies, sich im Vorfeld für einen Kompromiss aus Scanzeit und Zielqualität zu entscheiden, der seine 3D-Digitalisierziele bestmöglich erfüllt

Mit einer 150-Megapixel-Phase-One-iXHKamera erfassen wir bei 14 Bit Farbtiefe und vier Kanälen 1,2 Bilder pro Sekunde, also rund 4300 Bilder pro Stunde. Für die weitere Verarbeitung werden die Bilder über die 10-Gbit-Ethernet-Verbindung der Kamera übertragen und abgelegt. Die Erfassungsrate wird hauptsächlich durch die Übertragungsgeschwindigkeit der Kamera festgelegt

Um eine möglichst hohe Erfassungsrate zu erreichen, werden die von der dynamischen Ansichtenplanung für den aktuellen Scanschritt fortwährend berechneten, aufzunehmenden Posen stets nach ihrer Nähe zueinander sortiert. Transitionen von einer Pose zur nächsten werden unter Berücksichtigung der Übertragungsdauer der Bilder von der Kamera zum PC auf dem kürzesten Weg angefahren

Die Dauer der 3D-Rekonstruktion eines farbigen 3D-Modells in voller Auflösung dauert mittels Photogrammetrie im Vergleich zu anderen 3D-Rekonstruktionsmethoden, wie strukturiertem Licht oder Lasertriangulierung, relativ lang Für komplexe Objekte kann die 3D-Rekonstruktion mehrere Stunden in Anspruch nehmen – währenddessen kann aber bereits das nächste Objekt erfasst werden Während des Scan-Prozesses berechnen wir zwischenzeitlich niedriger aufgelöste Modelle, um

—auf diesen approximativen 3D-Modellen

Entscheidungen für die Ansichtenplanung zu treffen und — den Benutzer über den Fortschritt und das aktuelle Aussehen des 3D-Modells zu informieren.

Intelligente dynamische Ansichtenplanung statt Teaching

Um den Benutzer davon zu befreien, alle Kameraposen zu bestimmen, die nötig sind, um ein Objekt komplett zu erfassen und dann einen Roboter zu teachen, haben wir eine intelligente dynamische Ansichtenplanung entwickelt und implementiert D. h., der Roboter arbeitet autonom. Somit liefert die Ansichtenplanung auch einen Beitrag zur autonomen Robotik

Die Ansichtsplanung berechnet einen möglichst minimalen Satz von Kameraposen, um alle von aussen sichtbaren Objektoberflächenteile komplett zu erfassen, die nötig sind, um eine 3D-Modell mit gewünschter Qualität zu rekonstruieren.

Die Ansichtenplanung kann als Optimierungsproblem betrachtet werden, das darauf abzielt, die Gesamtqualität des Modells zu maximieren, die Anzahl der Aufnahmen zu minimieren und während des Prozesses auch noch die Sicherheitsanforderungen einzuhalten.

Das Verfahren ist inkrementell und implementiert einen Rückkopplungsprozess von Planung, Erfassung und Rekonstruktion, wobei zwischenzeitliche Rekonstruktionen die nachfolgenden Planungsschritte beeinflussen. Eine Herausforderung war, eine Qualitätsmetrik zu finden, die während des Scan-Prozesses auf Zwischenergebnissen be-

stimmt werden kann und eine zuverlässige Abschätzung der Qualität des endgültigen 3D-Modells liefert

Nach den anfänglichen Benutzereingaben von Durchmesser und Höhe des Objektes/Scanvolumens wird ein initialer Satz von Ansichten berechnet. Bild 3 zeigt eine erste 3D-Rekonstruktion aus dem anfänglichen Schnellscan mit 40 Bildern niedriger Auflösung

Das System bewertet automatisch die Dichte der Punktwolke, identifiziert Bereiche mit niedriger Dichte und Löchern (rot hervorgehoben) und solche mit ausreichend dichten Punkten (blau dargestellt) Weniger dichte Bereiche kommen zustande durch Verdeckungen oder an parallel zur Kamerablickrichtung ausgerichteten Stellen. Basierend auf den approximativen 3D-Rekonstruktionen wird während des Prozesses die Menge der weiteren anzusteuernden Ansichten geplant.

Zu diesem Zweck werden die Kameraparameter aus der Kalibrierung und RenderingTechniken verwendet, um die Effekte der Ansichtskandidaten zu simulieren Bild 3 zeigt, wie die Schärfentiefe der Kamera auf das Objekt abgebildet wird.

Es werden die Kandidaten ausgewählt, die die Fläche im Fokus für Bereiche mit niedriger Dichte maximieren. Der Roboter wird angesteuert, um die nächste Scan-Phase durchzuführen. Währenddessen wird die 3D-Rekonstruktion aktualisiert Dieser iterative Prozess wird fortgesetzt, bis die gewünschte Oberflächendichte erreicht ist.

Empirisch haben wir eine starke Korrelation zwischen den Dichtebestimmungen auf den approximativen 3D-Rekonstruktionen

Bild 5: Weitere beispielhafte 3D-Digitalisierungsergebnisse.

und der Oberflächenqualität des resultierenden finalen 3D-Modells beobachtet. Darüber hinaus ist entscheidend, dass die aufgenommenen Bilder scharf sind, d. h., der Abstand von Kamera zum Objekt vom Roboter exakt eingehalten wird, da wir bewusst auf die Verwendung von Autofokus-Objektiven zugunsten der Qualität und Schärfe der Bilder verzichten.

Ergebnisse

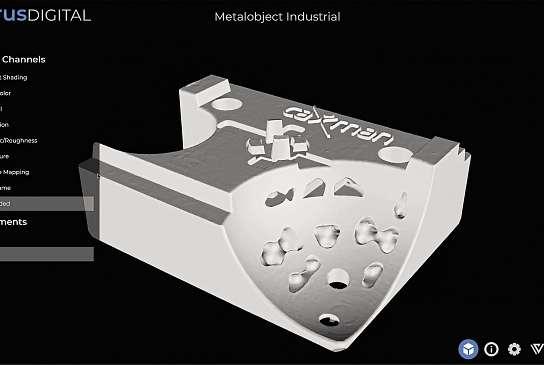

Am Ende des Digitalisierprozesses steht die finale 3D-Rekonstruktion des Objekts Das zu digitalisierende Objekt kann mit Auflösungen von bis zu 10 μm erfasst werden, die sich im hochauflösenden 3D-Modell widerspiegeln Die finalen Ergebnisse können im Anschluss visualisiert und analysiert werden (siehe Bild 4).

Die 3D-Modelle sind ohne manuelle Nachbearbeitung entstanden. Da das System in einer geschlossenen Umgebung arbeitet und alle Bestandteile des Systems inkl ihrer Geometrien bekannt sind, können 3D-Punkte, die zu der Umgebung gehören, automatisch herausgefiltert werden Auf den 3D-Modellen können dann Analysen erfolgen, wie z. B. ein Soll-Ist-Vergleich mit dem nominalen CAD-Modell oder Tiefenmessungen an Oberflächenstrukturen etc Aus den 3D-Modellen können automatisch gröber aufgelöste Modelle abgeleitet werden, die z. B für Visualisierungs- und Präsentationszweck dienen können

Zusammenfassung und Ausblick

Die Nachfrage nach wirtschaftlicher und genauer 3D-Erfassung von Objekten und Bauteilen steigt schnell, nicht nur für und in der

Qualitätssicherung, sondern auch für interaktive Online-Visualisierungen, virtuelle Realität etc Gleichzeitig wird mit dem steigenden Bedarf der Mangel an Fachkräften immer augenfälliger, so dass nur autonome vollautomatische Systeme mittelfristig die Nachfrage nach 3D-Erfassung decken können

Wir haben die erste vollautomatisierte und farbechte Lösung zur robotergestützten 3D-Erfassung und effizienten Weiterverarbeitung von 3D-Daten und Bildern entwickelt, welche wiederholbar hohe Qualität bei vordefinierter Zielauflösung ohne manuelle Nachbearbeitung für die finalen 3D-Modelle erreicht.

Dabei entstehen «Nebenprodukte» wie 3D-Webmodelle, gerenderte Videos und 3D-Druckmodelle – wenn gewünscht – ebenfalls automatisch.

Das System ist äusserst flexibel und kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, wodurch es als Plattform für zukünftige Verbesserungen und die Integration weiterer Messtechnologien, wie z.B für volumetrische Messsensoren und Ultraschall, dienen kann. Die Kombination aus intelligenter Algorithmik und autonomer Robotik stellt einen bedeutenden Beitrag zum Fortschritt innovativer Digitalisierungstechnologien dar

Die hier vorgestellte Lösung wird von unserer Ausgründung, der Verus Digital GmbH, insbesondere in der Branche Kreativ- und Kulturwirtschaft, vermarktet, während das Fraunhofer IGD weiterhin erster Ansprechpartner für Weiterentwicklungen des Systems ist

Über den Weg des Technologietransfers hat das Fraunhofer IGD die dieser Lösung zugrunde liegenden Konzepte bereits erfolgreich auf andere Anwendungsfelder übertragen – auch unter Nutzung von Echtzeit-Lasertriangulation. Beispielsweise wurde die erste vollautomatische, robotergestützte Dekontaminationsanlage für individuelle, mittels Höchstdruckwasserstrahl zu entschichtende Baugruppen im Rückbau von Kernkraftwerken in Biblis von der RWE Nuclear GmbH in Betrieb genommen Weiteren anforderungsgerechten Anpassungen stehen wir als unabhängige Institution offen gegenüber

igd.fraunhofer.de

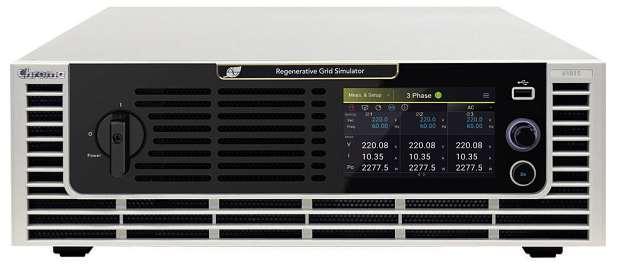

Das neue Stand-alone-Gerät SB6 von Stöber eignet sich für Anwendungen mit bis zu vier Achsen und zeichnet sich durch seine hohe Regelungsperformance aus. Der kompakte Antriebsregler überzeugt durch seine zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, die eine perfekte Bewegungssteuerung ermöglichen. Der SB6 ist prädestiniert für Sondermaschinenbauer, die flexibel auf wechselnde Anforderungen ihrer Klientel reagieren müssen.

Quelle: Stöber

Mit dem neuen SB6 von Stöber haben Konstrukteure für Anwendungen von einer bis zu vier Achsen immer den passenden Antriebsregler parat Die Stand-alone-Lösung besitzt zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Erhältlich ist die Baureihe in drei Grössen für kleine bis mittlere Leistungen Regeln lassen sich sowohl lineare als auch rotative Synchron-Servomotoren und Lean-Motoren.

Flexibler Antriebsregler für unterschiedliche Anwendungen

Eine weitere Besonderheit ist die Anzahl der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge Damit bietet Stöber einen funktionalen, fle-