Categorie nel canarino: un nuovo approccio

2023

ANNO XLIX numero 4

Canarini di Colore

Estrildidi Fringillidi e Ibridi La mia esprienza con il Lucherino di Haiti

Ondulati ed altri Psittaciformi Il maschera gialla australiano (Golden Face)

Canarini di Forma e Posizione Lisci Lo stato dell’arte del canarino Salentino

Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus

F.O.I. Canarini di Colore Estrildidi Fringillidi e Ibridi Ondulati ed altri Psittaciformi Canarini di Forma e Posizione Lisci

ANNO OrniFlash News al volo dal web e non solo 40 Canarini Border: un modello futuristico Angelo Lagi 43 Spazio Club Lizard Canary Club Italiano 44 Cose risapute? Sergio Palma 45 Assistenza alle coppie nidificanti Rafael Zamora Padrón 48 Con la F.O.I. ci divertiamo Rosa Meola 50 Birdgardening Dino Tessariol 51 Quando si riesce a vedere oltre… Lia Porcino 54 Il Satiné ossidato (alias Bruno Satiné) Peppino Vitti 57 Aggiornamenti su attività divulgative e non solo Giuseppe Albergo 61 Attività F.O.I. - Sintesi verbali C.D.F 3/4 febbraio e 24/25 febbraio 2023 63

AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose

29122 Piacenza Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613

Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it

Direttore Responsabile: Antonio Sposito

Caporedattore: Gennaro Iannuccilli

Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini

Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica:

Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco

Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975

Stampa: TEP s.r.l. - Strada di Cortemaggiore, 50 29122 Piacenza - Tel. 0523.504918

Inoltro postale in Italia: Effezeta srl

Via Francesco Nicoli 10/G - 29122 Piacenza

ABBONAMENTI ANNUI:

Italia € 50,00 - Estero-Europa € 70,00

Estero-ExtraEuropa € 90,00

Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50

C.C.P. 53684957

Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.

La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I.

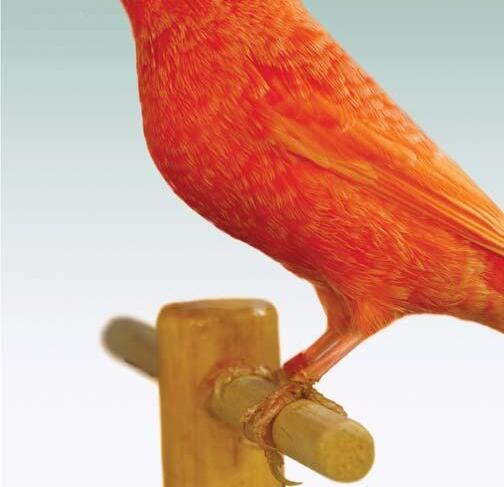

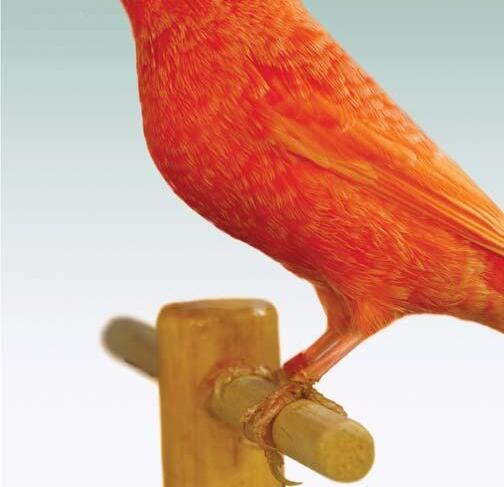

In copertina:

Agata Topazio mosaico giallo maschio (Serinus canaria)

5 11 15 18 Italia Ornitologica è la rivista ufficiale della F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, pubblicata in 10 (dieci) numeri annuali a cadenza mensile, 2 (due) dei quali in versione bimestrale nel periodo estivo (Giugno/Luglio e Agosto/Settembre). Il numero 4 - 2023 è stato licenziato per la stampa il 5/5/2023

XLIX NUMERO 4 2023 sommario Assemblea delle Associazioni

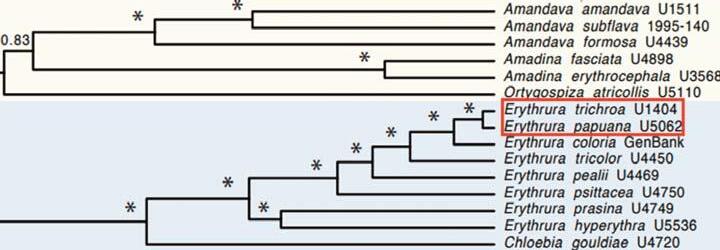

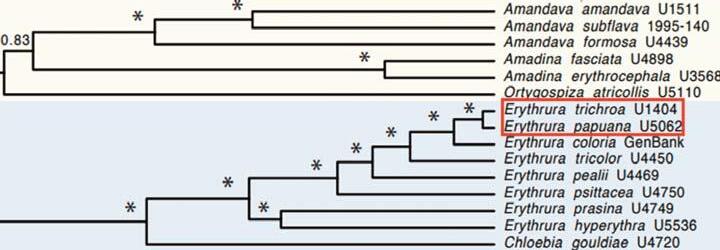

Foto: ANTONIO JAVIER SANZ 2023 Gennaro Iannuccilli 3 Categorie nel canarino: un nuovo approccio Mimmo Alfonzetti 5 La mia esperienza con il Lucherino di Haiti Stefano Picco 11 Il maschera gialla australiano (Golden Face) Giovanni Fogliati 15 Lo stato dell’arte del canarino Salentino Vulzio Lazzarini 18 Confronto e dialogo sul Fiorino Raffaele Roberto e Federico Vinattieri 21 Il canto che conta Umberto Marini e Gregorio Piccoli 24 Luoghi comuni sui semi germinati Pasquale Leone 27 Sul colore ed altro Giovanni Canali 29 Photo Show Le foto scattate dagli allevatori 34 Sul Diamante papuano Erythrura papuana (Hartert, 1900) Ivano Mortaruolo 35

Assemblea delle Associazioni F.O.I. 2023

di G ENNARO IANNUCCILLI

di G ENNARO IANNUCCILLI

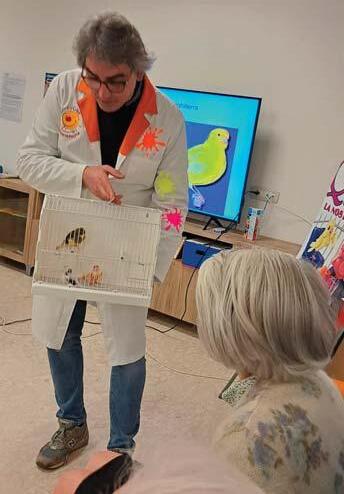

Lo scorso 16 Aprile si è svolta l’annuale assemblea delle Associazioni, momento focale della vita federale targata FOI. Dopo le ultime edizioni che hanno attraversato il tormentato periodo pandemico, tenutesi nella amena località di Chianciano Terme, quest’anno siamo tornati nella città di Piacenza, “casa” della nostra Federazione, dove l’assemblea ha avuto luogo presso la Sala Gatti dell’ente fieristico.

Nonostante non fossero previsti all’ordine del giorno appuntamenti elettivi o punti dedicati a tematiche di particolare urgenza, la partecipazione delle Associazioni – rappresentate dai rispettivi presidenti o delegati per un totale di 123 presenze – è stata molto attenta e sentita. Ciò è stato dimostrato anche dai momenti di discussione inerenti argomenti di interesse comune, a testimoniare la volontà di condividere un percorso di gestione e crescita dell’or-

NUMERO 4 - 2023 3 Editoriale

Editoriale

nitologia amatoriale e sportiva, compatibilmente con i tempi critici che stiamo vivendo.

Il bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché il bilancio Sociale previsto per gli Enti del Terzo Settore del quale la FOI fa parte, sono stati approvati all’unanimità con l’auspicio di poter far fronte alle prossime sfide che vedono la Federazione impegnata in prima linea per garantire e tutelare le attività di tutti gli allevatori iscritti presso le associazioni affiliate.

L’assemblea è stata arricchita anche dalla illustrazione della ricerca finanziata dalla FOI e condotta dal dott. Gianluca

Todisco e dal dott. Giuseppe Marruchella sul microbiota intestinale del canarino, e si è conclusa con un video introduttivo al prossimo Campionato Italiano di Ornitologia 2023 che svolgerà a Lanciano (CH). Come sempre, in queste occasioni lasciamo spazio più alle immagini che ai testi, poiché attraverso di esse è possibile scorgere e trasmettere il senso di partecipazione alla base del movimento FOI che consente, al di là di tutti gli impegni istituzionali in programma, di incontrarsi e vivere momenti di convivialità altresì necessari per continuare a nutrire la nostra passione.

4 NUMERO 4 - 2023

Categorie nel canarino: un nuovo approccio

di MIMMO ALFONZETTI, foto e E. DEL POZZO

di MIMMO ALFONZETTI, foto e E. DEL POZZO

Prefazione

L’ornitologia da diletto, in particolare la canaricoltura, ha negli ultimi decenni compiuto notevoli progressi sia nel campo dell’alimentazione ma soprattutto nel campo della biologia. Quante uova ho lessato, tanti anni fa, per preparare il pastoncino alle coppie in cova, le schiacciavo con la forchetta, aggiungevo la giusta dose di savoiardi ed un giro di olio e le somministravo ai pulli.

Nel campo delle scienze sono aumentate

le indagini sul piumaggio

Ora sono scomparsi anche i semi per il becchime, si usa una razione costante composta da cereali, proteine vegetali,

oli e grassi, zuccheri, sostanze minerali, probiotici, vitamine, aminoacidi, antiossidanti, aromi (e chi ne ha più ne metta) tritati più o meno finemente, concentrati, miscelati in modo tale da non poter consentire al canarino di poter scegliere cosa mangiare tra i componenti della razione.

Nel campo delle scienze, dove le ricerche erano prevalentemente indirizzate verso gli animali da reddito, sono invece

NUMERO 4 - 2023 5 CANARINIDI COLORE

Agata intenso giallo, foto: E. del Pozzo

Agata intenso rosso, foto: E. del Pozzo

decisamente aumentate le indagini scientifiche sui piumaggi degli uccelli, sulla origine della cromia delle piume. Stabilire i legami tra fenotipo e genotipo è di grande importanza per risolvere questioni chiave sull’evoluzione, il mantenimento e la funzione adattativa della variazione fenotipica. Dati i recenti progressi negli strumenti molecolari che consentono di scoprire polimorfismi genetici e misurare i livelli di espressione genica e proteica, è stato necessario rivedere la letteratura sulla genetica della colorazione degli uccelli. Ciò che sorprende sono le numerose pubblicazioni sulle cromie dei canarini, sui geni che giustificano le nuove e vecchie mutazioni. L’approccio negli anni passati è stato soprattutto “sperimentale” e basato sulla semplice osservazione della morfologia e della dicromia esterna del piumaggio dei canarini. Attraverso gli accoppiamenti e i risultati ottenuti nella prole si tentava di capire le varie possibili combinazioni geniche. Una giusta dose di “intuizione” era necessaria per collegare le modifiche morfologiche alla base genomica che giustificasse l’esistenza di queste, nulla o quasi nulla di scientificamente probante. Gli esperti, più che essere tali, erano più vicini agli indovini e non sto a raccontare le soluzioni suggerite per combattere certe malattie, vere pozioni di stregoneria. Ricordo, parlo di cinquanta anni fa, di quando in un nido, forse di agata, mi nascevano dei canarini con evidenti occhi rossi, mai visti fino allora. Chiesi aiuto al mio mentore, un anziano allevatore calabrese. Mi disse –Mimmo passa un dito davanti agli occhi, se non reagisce è certamente cieco, toglilo, darai maggiore probabilità di vita agli altri pulli! –Ahimè quanti rubino ho fatto passare a nuova vita!

Oggi l’allevamento del canarino

può essere coadiuvato da metodologie scientifiche che si basano sull’analisi genetica attraverso sofisticate tecnologie che analizzano

i geni e le loro espressioni che si manifestano nelle variazioni morfologiche (colore del piumaggio, dimensioni, malattie, ecc). Si indaga su ciò che succede all’interno dell’infinitamente piccolo per poi giustificare quello che si manifesta all’esterno. Le righe successive hanno la pretesa di proporre una giustificazione della base genetica delle mutazioni che sostengono la classificazione delle categorie dei canarini tramite un approccio diverso. È una mia personale intuizione e come tale può essere fallace anche perché non esiste alcun riscontro scientificamente probante, non hanno alcun supporto sperimentale, sono da considerarsi come

semplici appunti ornitologici. È un modesto tentativo di colmare dei buchi di conoscenza della canaricoltura non con semplici supposizioni ma con un minimo di certezza scientifica.

Il considerando “Categoria”

Trascrivo testualmente ciò che è riportato nei “Criteri di giudizio dei canarini di colore” che compendiono il giudizio analitico dei canarini nelle manifestazioni ornitologiche da competizione:

-Tipo - Rappresenta il disegno tipico del canarino che viene costituito dalle striature, vergature, marcature e mustacchi, tutte riferite alle melanine

-Categoria – Rappresenta la distribuzione dei pigmenti (varietà) sul piumaggio del canarino

-Varietà – Rappresenta il colore di fondo del canarino espresso quasi esclusivamente dai Carotenoidi

La categoria, in maniera meno sintetica, è la disposizione dei pigmenti carotenoidi sul piumaggio trascurando la conformazione dalle sue strutture morfologiche. Di conseguenza, l’espressione cromatica riconosciuta dalla canaricoltura da competizione si espone in tre modalità: brinato, intenso, mosaico. Molto semplicemente, il brinato ha l’apice delle piume decolorate, l’intenso ha le piume colorate fino all’apice, il mosaico ha il pigmento lipocromico limitato in alcune precise regioni. Ho preferito elencare le categorie nell’ordine prima indicato perché la categoria brinato è strettamente legata alla origine del canarino domestico, al wild type (Serinus canaria).

La naturale evoluzione cronologica operata dall’uomo ha indotto delle mutazioni selezionando proprio questa caratteristica. Separando i soggetti che mostravano un tipo di piumaggio più o meno ricco di quello medio della specie selvaggia, è riuscito a creare due distinti modelli: uno costituito da piume tectrici massimamente svi-

6 NUMERO 4 - 2023

Isabella brinato giallo, foto: E. del Pozzo

Isabella brinato rosso, foto: E. del Pozzo

luppate nella superfice del vessillo, nelle barbole e nell’iporachide, e spesso visivamente più povero di pigmenti, ed un altro che risulta esattamente l’opposto. L’intenso, infatti, ha una piuma la cui struttura è caratterizzata da una cheratinizzazione più densa, da barbe corte, da barbole esili e limitate al tratto prossimale della barba e da scarsa iporachide; da cui la massima concentrazione del colore lipocromico di queste strutture.

È opportuno ricordare che il concetto di categoria non è contemplato in zoologia ma è frutto della canaricoltura da competizione. I “Criteri di giudizio dei canarini di colore” editi in Italia, credo tra i primi al mondo, sono stati assemblati intorno agli anni ‘60. Era il tempo in cui non era ancora concepita la distinzione fra tipo, categoria e varietà, i canarini di colore erano anche chiamati “Harzer colorati”, i canarini brinati rossi venivano chiamati salmonati, muffati, esisteva una unica voce “Colore” il cui considerando statuiva 50 punti. Bisogna aspettare il 1967 con la pubblicazione dei primi “Criteri di giudizio dei canarini sassoni” stampato a Messina, per annoverare la presenza delle categorie.

La genetica dei carotenoidi

I numerosi progressi tecnologici (come il sequenziamento ad alto rendimento) hanno portato recentemente a sostanziali progressi nello scoprire le basi genetiche della colorazione dei carotenoidi negli uccelli (Funk e Taylor, 2019). In particolare, diverse classi di geni coinvolti nell’assorbimento dei carotenoidi, nella chetolazione e nella degradazione sono emersi come attori chiave nella colorazione da carotenoidi: questi sono rispettivamente i recettori trasportatori (SCARB1), le chetolasi (CYP2J19) e le beta-carotene ossigenasi (BCO2). Il recettore SCARB1, recettore proteico che riconosce le lipoproteine che trasportano i carotenoidi, è importante per la colorazione dei salmonidi, bachi da seta e capesante. Solo di recente ne è stato confermato il ruolo nella colorazione degli uccelli. Un esempio importante è una sua mutazione che fa sì che il colore delle piume cambi dal giallo selvatico al bianco nei canarini comuni (Toomey et al. 2017), cioè i bianchi recessivi.

Le chetolasi CYP2J19 sono enzimi che convertono i carotenoidi in chetocarotenoidi attraverso una reazione di ossidazione che aggiunge un gruppo chetonico (o carbonile). Le chetolasi sono responsabili della trasformazione dei carotenoidi gialli rivenienti dalla dieta in chetocarotenoidi rossi negli uccelli con piume rosse. In particolare, il citocromo P450 CYP2J19 è stato collegato alla variazione della colorazione rossa nelle piume dei canarini domestici “a fattore rosso” e ai becchi e alle zampe dei mutanti del fringuello zebra e di alcuni scriccioli dal dorso rosso. Il gene BCO2 è, invece, importante nella degradazione dei carotenoidi dei vertebrati,

ne regola la giusta concentrazione per garantire il benessere degli organismi ed è certamente rilevante, a mio avviso, nella genesi delle categorie del canarino domestico. Le mutazioni di BCO2, accertate scientificamente, possono favorire la dissoluzione ma anche l’arricchimento dei carotenoidi

Le influenze del gene BCO2 nei vertebrati

Le beta-carotene ossigenasi (BCO2) sono coinvolte nella degradazione dei carotenoidi. La codifica e la regolazione delle proteine che le costituiscono, hanno la funzione di scindere (scissione ossidativa) i carotenoidi colorati in apocarotenoidi incolori, giustificando così le espressioni carotenoidi nelle pecore, mucche e uccelli (approfondito in Toews et al. 2017). Le carcasse di pecore con grasso giallo sono state osservate sporadicamente nei macelli norvegesi. Questo fenomeno è causato dall’accumulo di carotenoidi nel tessuto adiposo che porta al grasso giallo. È nelle pecore un tratto recessivo ereditario che è attribuito a una mutazione di BCO2.

Una mutazione nella β-caroteneossigenasi 2 bovina influenza il colore del latte modificando il contenuto di β-carotene del latte che così appare più o meno giallognolo.

Negli uccelli, BCO2 è stato inizialmente collegato alla colorazione dei carotenoidi nei polli domestici, dove la modifica dell’azione regolatrice influenza l’estensione della pigmentazione dei carotenoidi gialli nella pelle (Eriksson et al. 2008), giustificando i polli a carne giallastra.

Un polimorfismo nel colore del becco dei nidiacei si trova nella maggior parte delle specie di fringuelli di Darwin. I becchi sono rosa o gialli. Il becco giallo è recessivo e controllato da una mutazione che colpisce l’espressione di BCO2. Recentemente (Gazda et al. 2020) è stato dimostrato che il dicromatismo a base di carotenoidi nei canarini “mosaico” è spiegato dalla degradazione differenziale dei carotenoidi nel tegumento, piuttosto che dalla variazione nelle funzioni fisiologiche come l’assorbimento o il trasporto del pigmento. La sovraregolazione di BCO2 nelle femmine di canarino mosaico giustifica il dicromatismo sessuale. Mi-

NUMERO 4 - 2023 7

Fig 1 - Pubblicato a Messina nel 1967. Non esistevano ancora le Commissioni Tecniche nazionali e la pubblicazione era sotto l’egida del “gruppo di specializzazione razza sassone”

I numerosi progressi tecnologici hanno portato recentemente a sostanziali progressi nello scoprire le basi genetiche della colorazione dei carotenoidi negli uccelli

surando l’espressione di BCO2 nello sviluppo dei follicoli delle piume, hanno dimostrato che la sovraregolazione di BCO2 nelle piume femminili provoca la degradazione dei carotenoidi e quindi la nascita di piume bianche. L’espressione di BCO2 sembra anche essere regolata dagli estrogeni. Il ruolo dell’espressione di BCO2 nel dicromatismo carotenoide sembra estendersi ad almeno un’altra specie, i fringuelli (Serinus serinus). Tutto quanto sopra è stato possibile grazie a metodologie scientifiche e sofisticate tecnologie come l’ibridazione in situ e l’analisi del trascrittoma (totalità degli RNA trascritti a partire dal genoma).

L’attualità di queste ricerche sui canarini, l’attendibilità degli istituti universitari che le hanno programmate, la serietà delle riviste scientifiche che hanno curato la pubblicazione rendono, a mio avviso, questi risultati dei capisaldi della canaricoltura moderna. Eventuali contestazioni sui risultati di tali ricerche, cose certamente lecite, dovrebbero essere possibili soltanto disponendo di argomenti scientifici di pari portata, supportate da opportune indagini eseguite

con sofisticate metodologie laboratoriali della bioingegneria. La scienza può essere contrapposta solo da altra scienza.

Unità dermiche: Elaborazione dei carotenoidi

Le ricerche prima descritte, in particolare

A genetic mechanism for sexual dichromatism in birds (Malgorzata e altri)sbaraglia da ogni dubbio le supposizioni, le illazioni sulla natura del mosaico: è senza ombra di dubbio il risultato di una mutazione. Nessun legame quindi con l’ibridazione col cardinalino del Venezuela, né con altri fringillidi. Il cardinalino ha fornito soltanto la base genomica dei caroteni rossi e niente altro, nulla del suo dimorfismo sembra essere stato trasmesso.

Per comprendere l’evoluzione nel tempo delle espressioni cromatiche delle categorie del canarino domestico occorre riferirsi al “wild type”, al tipo ancestrale. Il piumaggio del Serinus canaria presenta dicromatismo sessuale abbastanza evidente. Nei maschi, infatti, la livrea si presenta dominata dai toni del giallo-verde,

più brillante su testa, petto e parte superiore del ventre, mentre nuca, dorso e ali tendono al bruno, più scuro e quasi nerastro proprio sulle ali e sulla coda: il sottocoda è invece bianco. La livrea della femmina è simile a quella del maschio, ma il lipocromo giallo è quasi assente, risultando in toni giallo-verdi molto più sbiaditi in speciale modo sulla testa. I carotenoidi nel canarino selvatico non pigmentano l’apice della penna e la evidente rarefazione delle melanine fa sembrare l’apice decolorata, come piccola scaglia bianca. La decolorazione è forse dovuta ad una minore velocità e quindi ad un ritardo nella pigmentazione della cheratina da parte dei follicoli dermici. Le colorazioni del piumaggio si formano attraverso la deposizione differenziale di pigmenti neri (melanine) e gialli (carotenoidi) lungo le piume in crescita nel dorso. Le unità dermiche (accorpamento di mesoderma, melanociti, germe, dentriti…), di cui i follicoli sono parte integrante, fanno parte del pattern di piumaggio influenzato da informazioni posizionali che determinano la specificità regionale del corpo. Sono codificati singolarmente per pigmentare in maniera diversa in relazione alla zona del derma interessata, o meglio: il modello di pigmento della piuma varia a seconda delle caratteristiche della regione in cui le piume possono crescere (striatura, testa, gola, pterili...). Ne consegue che le lunette apicali hanno dimensioni variabili (non è un caso che nelle zone di elezione dei lipocromi quasi non si apprezzano).

I follicoli elaborano, oltre agli enzimi presenti nel sangue, anche le lipoproteine, più o meno modificate dal fegato, che trasportano i carotenoidi. Nel flusso sanguigno ci sono certamente gli enzimi delle beta-caroteneossigenasi (BCO2) la cui normale concentrazione garantisce la corretta degradazione dei carotenoidi e la regolare pigmentazione del piumaggio.

Una probabile base genomica delle categorie

Il canarino domestico della categoria brinato è sommamente probabile che possieda il medesimo assetto enzimatico della specie selvaggia, che garantisce sia l’espressione di similari livelli di

8 NUMERO 4 - 2023

Bruno mosaico giallo femmina, foto: E. del Pozzo

carotenoidi e sia la medesima struttura del piumaggio con le caratteristiche lunette. È comunque innegabile che la selezione messa in atto dagli allevatori (ambiente esterno) può alterare la morfologia delle piume, la consistenza e i modelli di pigmento.

L’enzima β-caroteneossigenasi 2 ossida i carotenoidi anche nei canarini domestici. Dopo l’assorbimento, il trasporto e la conversione metabolica, i carotenoidi assegnati alla colorazione del corpo vengono depositati nelle cellule del tegumento. I geni coinvolti in questo ultimo processo sono ancora in gran parte sconosciuti ma certamente BCO2 svolge una funzione rilevante.

L’espressione maggiore o minore dei lipocromi e la differenza di ampiezza del vessillo, più in generale l’espressione cromatica e la morfologia del piumaggio dei canarini, sono condizionati da evidente poligenia ma certamente BCO2 è il più importante gene mediatore nella evoluzione della colorazione del piumaggio degli uccelli, regolando la deposizione dei carotenoidi (Vage & Boman, 2010).

Le sue mutazioni possono favorire la dissoluzione ma anche l’arricchimento dei carotenoidi. In alcune specie di fringuelli, BCO2 genera un evidente dicromatismo sessuale; nelle piume di molti fringuelli femmine ne è stata rilevata una maggiore concentrazione e una minore in molte piume maschili. Ne consegue che la livrea dei maschi appare più colorata, differenziando nel colore i due sessi. È evidente che anche nei nostri canarini questo enzima svolge la funzione di regolarizzazione dei lipocromi. L’azione è comunque modesta perché comunemente i canarini non sono sessualmente dicromatici; sia i maschi che le femmine hanno poca espressione di BCO2 nelle loro piume, perché non sono in grado di abbattere in maniera significativa i pigmenti che si manifestano nel piumaggio ordinario.

La categoria intenso è certamente correlata ad una mutazione. Pregevoli sono diversi articoli di G. Canali che descrivono minuziosamente la mutazione sia in termini di espressione dei carotenoidi sia in termini di morfologia del piumaggio. Tra i geni multipli che contribuiscono al manifestarsi del genotipo in-

tenso, a mio avviso, è una mutazione del gene BCO2 l’artefice principale, il gene maggiore. La mutazione allelica è recessiva e necessita della doppia dose per manifestarsi sul fenotipo. La minore regolazione della concentrazione delle βcaroteneossigenasi induce, nell’intenso, un arricchimento dei carotenoidi rendendo il colore più concentrato, più saturo. A mio avviso c’è un aumento dei pigmenti nelle piume, viene attivata una maggiore velocità di pigmentazione della cheratina per gestire un flusso aumentato di carotenoidi.

Resta da giustificare la natura delle modifiche morfologiche sulla ampiezza dei vessilli che la mutazione intenso comporta. Ci può essere una sola spiegazione: il pleiotropismo di sviluppo. Fenomeno genetico che consiste nella possibilità di un singolo gene mutante di produrre diverse manifestazioni fenotipiche, a prima vista anche non correlate fra di loro. Tale capacità, in realtà, è soltanto apparente perché l’effetto primario del gene rimane unico, ma determina una serie di conseguenze.

I follicoli, o meglio le papille, si trovano a gestire una quantità rilevante di carotenoidi superiore a quelle di normale gestione; devono mettere in atto precisi meccanismi differenziali nello spazio e nel tempo (suggeriti dal corredo genetico) inducendo quelle modifiche morfologiche che consentano un maggiore

NUMERO 4 - 2023 9

Nero mosaico rosso, foto: E. del Pozzo

Fig. 2- Il gene G1 codifica contemporaneamente il fenotipo F1 e F2 (pleiotropia). Il fenotipo F1 è correlato ai geni G1 e G2 (poligenia)

deposito. Un chiaro esempio di effetti pleiotropici si annoverava nella mutazione Opale (sul tipo Nero) che alterava la struttura cheratinica della piuma. Il pleiotropismo influisce sia sul colore ma anche sulla struttura delle piume e forse anche sulla taglia dei soggetti. Nella categoria mosaico, come dimostrato da numerose pubblicazioni scientifiche,la sovraregolazione di BCO2 provoca la degradazione dei carotenoidi, un abbattimento di questi decisamente maggiore nelle femmine e minore nei maschi. Anche qui il pleiotropismo si presenta: le piume sono più vaporose, il vessillo modifica in ampiezza il suo sviluppo, maggiore sviluppo delle barbole, l’angolo di innesto delle barbe diventa meno acuto.

Nella categoria brinato la concentrazione delle βcaroteneossigenasi rientra nel range corrente di normalità e consente l’abbattimento correttamente funzionale dei carotenoidi garantendo il normale sviluppo dei vessilli delle piume. Rientrando il genotipo brinato nella eredità quantitativa (poligenia), sarà certamente soggetto all’influenza dell’ambiente esterno. L’eredità poligenica è il risultato sommativo dell’espressione di due o più geni che determinano un unico carattere fenotipico.

La figura successiva (3) semplifica gli effetti pleiotropici delle mutazioni di

BCO2 (è un gene poliallelico) sul piumaggio dei canarini.

Il canarino mosaico è dimorfico o dicromatico?

È una domanda che spesso mi sono posto nelle mie elucubrazioni mentali: è corretto dire che i canarini mosaici sono dimorfici o sono forse dicromatici? Il dubbio riviene non tanto dalla esegesi del termine ma per rispondere alla esigenza di chiamare ogni cosa col giusto nome. Personalmente propendo per l’aggettivo dicromatico. Dimorfismo, dal greco δίμορϕος«che ha duplice forma», è in biologia l’esistenza di due forme morfologicamente diverse nell’ambito della medesima specie animale o vegetale. A me non sembra che la forma dei canarini mosaici femmine siano molto diverse da quella dei maschi, esistono dei caratteri secondari che li contraddistinguono, ma sostanzialmente i due aspetti morfologici sono quasi coincidenti. Dicromatismo dal greco χρῶμα -ατος «due-colore»è in zoologia la differenziazione nel colore dei due sessi in alcuni animali (Wikipedia). Mi sembra che questa definizione sia più aderente al fenotipo dei sessi dei canarini mosaici. D’altra parte le ricerche pubblicate in inglese parlano di sexual dichromatism ei termini tecnici della letteratura inglesesono inequivocabili, netti, unici e precisi. Quindi i canarini mosaici dovrebbero essere sessualmente dicromatici.

Note

La pleiotropia (dal greco pleion, πλείων, “molteplice”, e tropein, τροπή, “cambiamento”) è un fenomeno genetico per il quale un unico gene determina effetti fenotipici multipli, a prima vista anche non correlati fra di loro. Tale capacità, in realtà, è soltanto apparente perché l’effetto primario del gene rimane unico, ma determina una serie di conseguenze. La

pleiotropia di sviluppo avviene quando le mutazioni hanno effetti multipli sul fenotipo risultante. L’eredità poligenica è il risultato sommativo dell’espressione di due o più geni che determinano un unico carattere fenotipico. Molti caratteri umani, come il colore della pelle, l’altezza, l’iride degli occhi, variano all’interno della popolazione senza presentare chiare suddivisioni proprio a causa dell’elevata quantità di geni coinvolti la cui minima variazione comporta un lieve cambiamento fenotipico.

Fonti

1. Canaricoltura, Umberto Zingoni - FOI

2. Avian Coloration Genetics: Recent Advances and Emerging Questions - Rosalyn Price-Waldman, Mary Caswell Stoddard

3. Transgenia nei canarini di colore, Mimmo Alfonzetti, IO 2/2023 - FOI

4. A nonsense mutation in the beta-carotene oxygenase 2 (BCO2) gene is tightly associated with accumulation of carotenoids in adipose tissue in sheep (Ovis aries) - Dag I. Våge & Inger A. Boman

5. Mutation in Bovine β-Carotene Oxygenase 2 Affects Milk Color – S. D. Berry, S. R. Davis, E. M. Beattie, N. L. Thomas, A. K. Burrett, H. E. Ward, A. M. Stanfield, M. Biswas, A. E. Ankersmit-Udy, P. E. Oxley

6. A multispecies BCO2 beak color polymorphism in the Darwin’s finch radiation, C. Grace Sprehn, Arhat Abzhanov, Huijuan Bi, Mariya P. Dobreva, Owen G. Osborne, Carl-Johan Rubin, Peter R. Grant, B. Rosemary Grant, Leif Andersson .

7. A genetic mechanism for sexual dichromatism in birds. Małgorzata A. Gazda, Pedro M. Araujo, Matthew B. Toomey e altri

8. Origini e genetica del canarino mosaico - S.Lucarini - IO 4/2021 - FOI

9. Pigment patterns in neural crest chimeras constructed from quail and guinea fowl embryos -Richardson, M. K., Hornbruch, A. and Wolpert, L. (1991).

CAROTENOIDI PIUMA

Categoria concentrazione BCO2 Saturazione lunghezza angolo innesto sottopiuma brinato normale normale normale 45° normale intenso diminuita aumentata diminuita Meno di 45°diminuito mosaico aumentata diminuita aumentata Quasi 90 ° aumentato

Fig 3 - Nella teoria dei colori e in discipline correlate come la fotografia, la saturazione o purezza è l'intensità di una specifica tonalità. Una tinta molto satura ha un colore vivo e pieno (forte); al diminuire della saturazione, il colore diventa più tenue. Gli angoli di innesto delle barbe indicati sono correlati alle probabili curve di variabilità (campana di Gauss) e quindi non scevre da tolleranze

10 NUMERO 4 - 2023

Un chiaro esempio di effetti pleiotropici si annoverava nella mutazione Opale (sul tipo Nero)

Le ricerche in inglese parlano di sexual dichromatism ei termini tecnici della letteratura inglesesono inequivocabili

La mia esperienza con il Lucherino di Haiti

testo e foto di STEFANO PICCO

Lo Spinus dominicensis o lucherino di Haiti, come dice il nome, vive nella Repubblica Dominicana e ad Haiti, paesi a clima tipicamente tropicale.

Abita sia boschi di montagna che pianura, si nutre sia di semi immaturi che di semi secchi ed occasionalmente di qualche bacca.

Ha una lunghezza di 12 cm; il maschio ha calotta, gola, guancia e zona oculare di colore nero.

Il dorso è verde oliva intenso, mentre il petto, il ventre, il sottocoda ed il codione sono giallo oro.

Remiganti e timoniere sono nere con barrature alari di colore giallo. Il becco è giallo senza tracce melaniche, molto conico, mentre le zampe e le unghie sono nere.

La femmina ha il dorso grigio-verde, con la base delle timoniere e barra alare di un giallo meno intenso che nel maschio. Ne vidi per la prima volta una coppia alla fiera di Reggio Emilia e devo dire che in quella occasione non mi colpì particolarmente.

Circa tre anni dopo, mi recai a fare visita all’amico Arrigo Ottoborgo e nel suo allevamento ebbi l’occasione di rivedere l’Haiti.

Infatti, tra gli altri Spinus che lui allevava, c’erano appunto anche due coppie di Spinus dominicensis che mi colpirono per la loro pulizia nei colori (evidentemente quelli che avevo visto a Reggio non erano al massimo della loro condizione). Come spesso succede a tutti noi, non riuscii a fare a meno di chiedergli se a fine stagione sarebbe stato in grado di cedermi un paio di coppie. Coppia di Lucherino di Haiti

Essendo Arrigo un ottimista, mi rispose che si poteva fare, quindi aspettai la fine della stagione. Purtroppo inutilmente, in quanto le coppie non avevano voluto saperne di riprodursi (forse non ave-

NUMERO 4 - 2023 11 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI

Maschio Lucherino di Haiti

Ne vidi per la prima volta una coppia alla fiera di Reggio Emilia

vano avuto un periodo sufficiente di ambientamento).

Nella primavera successiva, mi recai nuovamente da Arrigo per rinnovargli la mia richiesta e già a quel tempo le due femmine avevano deposto le prime uova, che però risultarono non fertili. Arrigo, pur essendo un omone, era cagionevole di salute, e nel giugno dello stesso anno fu ricoverato all’ospedale. La notizia della sua morte improvvisa e quanto mai inaspettata ci colpì moltissimo. Al di là del grande dolore che tutti noi amici, in particolare del nostro Club, provammo, rimaneva aperto il problema di chi avrebbe continuato a gestire l’allevamento degli uccelli. Gli eredi, non avendo intenzione di far fronte a questo ulteriore “problema”,

ci chiesero se fosse possibile che qualcuno si occupasse di cedere i soggetti. Si trattava di uccelli che si trovavano in pieno, o quasi, periodo riproduttivo, per cui in un momento assai delicato. In poco più di due settimane, il nostro Club risolse il tutto e trovò la sistemazione presso i soci.

Naturalmente, io acquistai tre maschi e una femmina di Haiti anche se in pieno periodo riproduttivo, senza peraltro nutrire nessuna velleità di ottenere ulteriori nidiate nella stessa stagione. Li alloggiai in una voliera da cm 75x150x190 con la modestia di gestire in modo corretto il loro periodo della muta. Dopo pochi giorni mi accorsi che un maschio, quello più in forma, cercava di scacciare gli altri maschi: frequentava insistente-

mente la femmina seguendola in tutti i suoi spostamenti, fintanto che notai entrambi con degli sfilacci di sisal, juta e cotone nel becco.

Sistemati due nidi con cestino di cocco sul frontale della voliera, allontanai i due maschi non in estro; il giorno dopo la femmina scelse quasi subito uno dei due nidi e lo imbottì utilizzando juta e cotone. Da lì a poco depose il primo uovo, seguito da altri due che alla speratura risultarono tutti fecondi. Non vi dico la mia emozione! Ma tutto non può andare bene, tant’è che dopo sette giorni di cova indisturbata la femmina interruppe la cova. Considerato che la coppia era da sola perché avevo per tempo tolto i due maschi, la cosa mi sorprese. Una lucherina europea ritardataria, però, mi risolse il problema e portò a termine la cova nei tempi normali. Nacquero due pulli su tre, ma per me la cosa rappresentava una strana gioia unita da un sano orgoglio nei confronti dell’amico Arrigo, al quale piacevano questi uccelletti così diversi dai classici Spinus.

Mi consultai con degli amici allevatori tedeschi con i quali mi sento spesso, per saperne di più in relazione all’alimentazione durante lo svezzamento di questi particolari e rari abitanti delle isole delle Antille. Miscela per lucherini e pastoncino con uovo sodo, piselli, insetti e perle. Ma non è finita qui, perché nel frattempo la Haiti aveva già deposto altre tre uova nel nido opposto al primo. Questa volta la coppia svezzò l’unico nato senza problemi. In seguito, la fem-

12 NUMERO 4 - 2023

Giovani Lucherini di Haiti pronti ad uscire dal nido

Uova di Lucherino di Haiti Piccoli di Lucherino di Haiti di 3 giorni

mina depose altre uova ma in maniera non consecutiva, quindi non le recuperai. Arrivati oramai alla prima settimana di ottobre, misi assieme giovani e riproduttori in modo da andare incontro al delicato periodo della muta. Per un occhio allenato, dagli Spinus europei i giovani maschi si distinguono subito per l’intensità del piumaggio e dallo spuntare in anticipo delle piccole piume ai margini del cappuccio.

A muta ultimata, i giovani risultarono due maschi ed una femmina, che furono per me una sfida vinta per l’amico Arrigo che, con tanto orgoglio, mi presentava i suoi esemplari ogni volta che lo andavo a trovare. Qual è la morale di tutto questo? La cosa più importante, ovvero aver dedicato ad Arrigo la ‘nostra’ (mia e sua) vittoria. Fatte tutte le considerazioni, però, ribadisco la mia fede nel nostro lucherino, nei colori classici e nelle sue mutazioni che, in dieci anni, hanno sbaragliato la concorrenza degli altri miei amici alati, regalandomi soddisfazioni e notorietà in un campo fino ad allora quasi sconosciuto. Inoltre, voglio ringraziare gli amici Graziano Fabris e Paolo Gregorutti, per me molto più che amici, dei guru, delle fonti inesauribili di insegnamenti sia a livello umano che ornitologico. Persone che porterò sempre nel cuore.

NUMERO 4 - 2023 13

Sisal - juta - cotone

Il maschera gialla australiano (Golden Face)

Attualmente sono ufficialmente riconosciute dal WBO (World Budgerigar Organisation), tre varietà della mutazione Faccia Gialla: il Tipo I, noto anche come Blu 2 (quando in doppio fattore, omozigote, è fenotipicamente identico al Blu), il Tipo II, entrambi conosciuti come inglesi e l’Australiano spesso chiamato Faccia Oro (Goldenface). In Italia, nonostante il buon numero di soggetti presenti, complice probabilmente la confusione o la cattiva informazione, le prime due sono accomunate e per questo quasi sempre meticciate fra loro dando vita a soggetti con caratteri fenotipici intermedi e non rispondenti ai canoni standard. Discorso diverso il caso del Maschera Gialla Australiano che, meno popolare, è raramente presente negli aviari nostrani; probabilmente a causa della livrea meno appariscente nella forma a singolo fattore (eterozigote), spesso confusa con un normale Verde, non ha riscontrato il favore degli allevatori italiani, per cui la sua apparizione nelle nostre esposizioni è piuttosto recente.

Descrizione

Tutti i Faccia Gialla possono essere a singolo (eterozigote) o a

Tutti i Faccia Gialla possono essere a singolo (eterozigote) o a doppio (omozigote) fattore

doppio (omozigote) fattore, nel successivo paragrafo sull’ereditarietà ne vedremo meglio il significato genetico; in ogni caso il doppio fattore presenta meno giallo sia nel corpo che nelle ali rispetto al singolo fattore. Nel Maschera Gialla Australiano (M.G.A.), il singolo fattore somiglia molto ad un Verde, con il giallo della maschera di un bel colore caldo e brillante e nessun segno di bianco tra ondulazioni e barrature, mentre il colore del corpo, uniforme e pulito, si presenta come un piacevole verde acquamarina. Il doppio fattore presenta una faccia giallo dorato carico mentre il resto del corpo dovrebbe idealmente avvicinarsi al colore di un soggetto della serie Blu. Purtroppo, spesso lo sconfinamento del giallo dalla maschera con conseguenti sfumature verdemare è un difetto comune, peraltro assai difficile da eliminare. Tutti i Faccia Gialla possono essere considerati come uccelli verdi con il pigmento giallo parzialmente rimosso. Se in un soggetto Verde si rimuove tutta la Psittacofulvina, quel soggetto apparirà Blu, rimuovendo il pigmento giallo parzialmente si otterranno svariate tonalità turchesi. Al momento attuale non è ancora chiaro come sia possi-

NUMERO 4 - 2023 15 ONDULATIEDALTRI PSITTACIFORMI FORMA & POSIZIONE PARTIAMO DALLE BASI

testo, foto e disegni di GIOVANNI FOGLIATI

A sinistra M.G.A. singolo fattore e, a destra, M.G.A. doppio fattore

bile e da cosa dipenda l’esistenza di diverse forme di Psittacofulvina (più o meno carica). Indipendentemente dalla conoscenza delle diverse caratteristiche chimico-fisiche di Psittacofulvina gialla, l’analogia più semplice è di pensare ad un Faccia Gialla come ad un Verde con il giallo parzialmente rimosso in maniera non uniforme; con la massima espressione su Testa e Maschera. Nel MGA, questo tratto è più vistoso se paragonato alle altre due forme di MG. In questa varietà, il giallo non si mescola al blu, ma lo copre come una sorta di velo più o meno esteso.

Gli attuali standard non riconoscono (e di fatto scoraggiano) la naturale disuniformità delle tinte richiedendo di fatto colorazioni omogenee e nette. Purtroppo, la selezione incontra molte difficoltà con il MG Australiano in virtù del giallo più carico e brillante. Molti MGA a singolo fattore presentano una Psittacofulvina così calda che il colore del corpo arriva ad avvicinarsi a quello del Verde. Questa caratteristica ha portato spesso ad errate identificazioni. Un suggerimento utile potrebbe essere di controllare le piume sotto le ali che nel Verde sono verdi, mentre

nel MG Australiano sono blu. Caratteristica interessante del MGA è che gran parte del pigmento giallo del corpo non appare completamente fino a dopo la prima muta, ciò significa che il colore del corpo nei novelli sarà molto più blu.

L’ereditarietà

In passato si classificavano le tre varietà di Faccia Gialla come completamente separate e non correlate fra loro, quindi, si tendeva a riconoscerle geneticamente come dominanti sul Blu e “mascherate” dal Verde. Oggi sappiamo con certezza che tutte le varietà di Faccia Gialla sono alleliche tra loro e con il Blu. Si è stabilito definitivamente, peraltro, che in tutte le altre specie di pappagalli in cui sono presenti mutazioni del tipo “yellow face” equivalenti o quasi a quelle dell’ondulato, di chiamarle “parblue” (un’abbreviazione di “partial blue”), termine usato anche in italiano senza la e finale: “parblu”.

Pertanto, riepilogando, tutte le varietà di Faccia Gialla, incluso il corrispondente allele non mutato di tipo selvatico Verde e quello mutato che genera il Blu, non sono indipendenti tra loro ma alleli multipli alternativi dello stesso locus.

Sulla base delle conoscenze attuali possiamo affermare con certezza che tutte le varietà di Faccia Gialla ed il Blu sono mutazioni autosomiche recessive alleliche tra loro. Molti autori ritengono che sia probabilmente presente un ordine di dominanza come segue: Il Verde è dominante sul Faccia Gialla Australiano, che a sua volta è parzialmente dominante rispetto al Faccia Gialla Tipo II, che a sua volta è parzialmente dominante sul Faccia Gialla Tipo I, che a sua volta è parzialmente dominante sul Blu. Con la regola che più pigmento giallo presenta la mutazione, più questa è dominante. Molto più attendibile, geneticamente, è che, trattandosi di mutazioni alleliche, i soggetti eterozigoti generano un fenotipo intermedio tra le forme di Faccia Gialla coinvolte, mentre è certo che l’allele selvatico è dominante su tutti gli altri e che quelli dei Faccia Gialla sono dominanti su quello del Blu.

16 NUMERO 4 - 2023

Maschio Cannella Faccia Gialla Australiano Grigio omozigote

TABELLA 1

2 alleli di tipo selvaticoVerde (omozigote)

2 alleli Blu Blu (omozigote)

1 allele selvatico + 1 allele

M.G.A. Verde / M.G.A. (eterozigote)

2 alleli M.G.A. M.G.A. (omozigote)

1 allele M.G.A. + 1 allele BluM.G.A. / Blu (eterozigote)

1 allele M.G.A. + 1 allele

M.G. Tipo I

1 allele M.G.A. + 1 allele

M.G. Tipo II

M.G.A. / M.G. Tipo I (eterozigote) soggetto intermedio

M.G.A. / M.G. Tipo II (eterozigote) soggetto intermedio

Ogni uccello ha due di questi alleli contemporaneamente, che potranno essere uguali, in tal caso si parla di soggetto omozigote, o diversi, ovvero soggetto eterozigote.

Nella TABELLA 1 soprariportata sono riassunte le casistiche possibili per il Maschera Gialla Australiano (Faccia Oro).

Risulta interessante sapere anche che il locus bl, della serie allelica di cui parliamo, e il locus S, responsabile del fattore scuro, sono concatenati tra loro (ovvero geni tra loci vicini sullo stesso cromosoma), situazione geneticamente nota con il termine inglese LINKAGE.

Esperienze personali

Non credo di essere stato il primo ad allevare il Maschera Gialla Australiano in Italia, sicuramente però sono stato il primo ad esporli ufficialmente. Acquistai un M.G.A. presso il signor Clemens Keller (Germania) oltre vent’anni fa. Il soggetto era un maschio a singolo fattore (eterozigote) dalla splendida livrea uniforme, anche se di costituzione mediocre. Alcuni anni dopo (e tante prove), mi sentii pronto per portarne uno in esposizione e scelsi l’Internazionale di Reggio Emilia. L’uccello si piazzò primo nella categoria Maschera Gialla. Tre anni dopo un secondo soggetto ricalcò le orme del primo. Purtroppo, nel giro di poche generazioni persi la mutazione; un po’ per la difficoltà nel trovare giusti partner, un

po’ per le esigue nascite di M.G.A., un po’ per inesperienza e un po’ per cause non dipendenti dalla mia volontà.

Allevando e selezionando questa mutazione notai una particolarità che li differenziava dagli altri Faccia Gialla: il colore giallo debordante sul corpo non dava segno di miscelarsi alla tinta sottostante della livrea e formare così il verde, piuttosto l’impressione era di vedere il giallo “velare” il corpo blu o grigio come se una pellicola gialla si interponesse tra gli occhi e il soggetto, modificandone sostanzialmente la resa cromatica.

NUMERO 4 - 2023 17

Maschio Comune Faccia Gialla Australiano Grigio eterozigote

Lo stato dell’arte del canarino Salentino

Osservazioni personali dal giudizio alla Specialistica di Novoli (LE)

Nell’allevamento amatoriale degli uccelli da compagnia, il lavoro di selezione ha, come è noto, il fondamentale scopo di selezione al fine di conoscere e comprendere al meglio le risposte genetiche alla base degli accoppiamenti, nella prospettiva di garantire il raggiungimento dello standard richiesto. Ma lo scopo più importante è certamente quello che permette di ricondurre tutti gli obbiettivi di selezione prefigurabili all’acquisizione del “metodo selettivo” (inteso come la continuazione e approfondimento e/o modifica dello sforzo iniziale che ha portato al riconoscimento internazionale della razza), permettendo agli allevatori di acquisire familiarità sia con le necessarie metodologie di allevamento (alimentazione/colorazione) sia con le tecniche di allevamento.

In ogni esperimento di accoppiamento si devono avere chiari gli obbiettivi che si vogliono raggiungere: il miglioramento di una specifica caratteristica, la correzione di un particolare difetto, il mantenimento dello standard richiesto. Solamente dai risultati ottenuti si potranno trarre le conclusioni di un miglioramento o un peggioramento dello status quo ante. Frequentemente può accadere che i risultati che si ottengono non si accordino con quanto ci si aspettava, anche in contrasto con le convenzioni genetiche conosciute.

Ciò deve preoccupare quando queste sperimentazioni vengono condotte nell’assoluta assenza di corrispondenza tra allevatori e trovano rilievo negativo all’atto del confronto/giudizio ma, ancor peggio, l’interscambio di questi soggetti (fenotipicamente validi ma con impurezze genotipiche) vanifica il lavoro fin qui fatto di selezione in purezza.

Il ruolo del Giudice in queste osservazioni è essenziale ed obbligato nell’inquadrare lo stato dell’arte della razza, assumendo su di sé la responsabilità di suggerire attraverso il giudizio le correzioni necessarie.

Se è vero che il passaggio dall’astratto al concreto (giudizio) segna una crescita nella vita dell’allevatore, allora è anche vero che solo l’interpretazione e la consapevolezza del valore del soggetto esposto possano, a ragione, dirsi formative.

Dopo questa premessa doverosa e rispettosa del lavoro di selezione portato avanti per lustri sia dagli ideatori storici che da appassionati, che negli anni si sono interessati all’allevamento portando a compimento il riconoscimento della razza “Salentino”, voglio esporre le mie osservazioni in merito al giudizio espresso in occasione della prima specialistica di razza che mi ha visto, onorato, presiedere.

In un’ottica esplicativa posso confermare senza ombra di dubbio che i 76 Salentini giudicati con metodologia

18 NUMERO 4 - 2023 CANARINIDI FORMAE POSIZIONE LISCI

testo e foto di VULZIO LAZZARINI (GIUDICE O.M.J., SEZ. E)

Salentino testa ciuffata unicolore lipocromico intenso

In ogni esperimento di accoppiamento si devono avere chiari gli obbiettivi che si vogliono raggiungere

analitica su scala ufficiale COM/FOI avevano in generale un buon livello di standard espositivo, in particolare nelle voci:

- Posizione: buona parte dei soggetti presentava una corretta posizione del corpo con schiena perpendicolare al posatoio, ma pochi mostravano una corretta posizione di testa/collo (che deve essere a 90°) rispetto al corpo, di media lunghezza, a terminare nella testa, che deve essere di forma ovale (anche questo particolare era presente in buona parte dei soggetti).

- Forma del corpo: elemento fondamentale insieme alla taglia per distinguere il Salentino dal Bossù. La mia impressione è che vi siano ancora troppi triangoli nel corpo, marcatamente visibili in molti soggetti.

- Taglia: nessun soggetto è stato penalizzato pesantemente sulla voce taglia (> 14cm); molti eccedevano dai 12,5cm considerati ideali e non ricordo di aver visto soggetti sotto tale misura. Su questa voce vorrei farvi partecipi del mio pensiero che non è solamente esportabile ai Salentini ma riferibile ad ogni razza. Nel dizionario Treccani la voce “taglia” è contemplata nella sua interezza di significato, anche se quello che interessa a noi è la definizione: “una proporzione del corpo”. Quindi, la taglia deve considerarsi una proporzione tra due valori; nel nostro caso, una lunghezza certa (12,5cm) e quale altro indice? Per non cadere nelle sorti occorse ad altre razze, dove non si è mai voluta fare una seria analisi del significato di “taglia”, convinti che sostituire questa parola con “lunghezza” potesse risolvere il problema, invito il sodalizio del Club a produrre una soluzione dando interpretazione al valore mancante o decidendo la sostituzione di “taglia” con “lunghezza”.

- Ciuffo/Testa: anche questa voce, per quanto stabilito dallo standard, ha trovato conforto nella maggioranza dei soggetti esposti. Ho notato pochi ciuffi scomposti, la quasi totalità screziati con melanina, anche se il problema della screziatura debordante (nella parte superiore della nuca, oltre la zona del ciuffo) era presente. Ho dovuto penalizzare un soggetto con “non giudicabile” rilevando una non continuità tra la screziatura del ciuffo e una pez-

zatura della nuca. Il mio consiglio in merito: nel caso di evidente screziatura debordante, esporre il soggetto nella categoria dei pezzati, altrimenti chiedere consiglio. - Piumaggio e colore: la colorazione (obbligatoria) in generale era ben fatta. Ho notato la differenza di esperienza nell’uso del colorante ma in generale confermo che il colore non è tra le voci critiche, mentre la voce “piumaggio”, come per quasi tutte le altre razze, è condizionata da molti fattori: location, alimentazione, gestione dell’allevamento, pulizia, tipologia della gabbia, promiscuità tra soggetti. Quindi, è difficile avere un buon piumaggio in mancanza di questi presupposti. Il difetto di piumaggio rilevato in molti soggetti era attribuibile ad una esposizione esagerata dei femori, che impedivano una chiusura armonica del piumaggio del basso petto e dell’addome (caratteristica del Gibber Italicus). Devo dire, però, che sia il 94 ciuffato che il 94 testa liscia si presentavano con un magnifico piumaggio e un ottimo colore. - Zampe: ho avuto modo di esprimere in sede di giudizio la mia contrarietà circa la scelta di inserire caratteristiche tipiche del Gibber Italicus, che nulla hanno a che vedere con lo standard del Salentino e che impediscono il manifestarsi di una leggera elegante flessione.

In conclusione, la strada per la fissazione di una razza è sempre ostica ed incerta ma, con le dovute attenzioni e una stretta collaborazione tra gli allevatori/estimatori della razza, una maggior presenza nelle manifestazioni ornitologiche e una adeguata formazione del corpo giudicante, questo magnifico canarino troverà la sua giusta soddisfazione nei CFPLisci.

NUMERO 4 - 2023 19

Salentino 1° classificato testa ciuffata intenso

I 76 Salentini giudicati con metodologia analitica su scala ufficiale C.O.M./F.O.I. avevano in generale un buon livello di standard espositivo

Confronto e dialogo sul Fiorino

Incontro dedicato alle sue problematiche

testo di RAFFAELE ROBERTO e FEDERICO VINATTIERI

Confronto e dialogo… due parole che sembrano ovvie o banali, ma che all’atto pratico si rivelano due concetti che nella nostra eccentrica collettività vengono esperiti sempre più raramente.

Il confronto, ossia quel prezioso rapportarsi tra più teste, che rafforza la competenza, intensifica la piena capacità di orientarsi in una valutazione e al contempo amplifica la sicurezza nello svolgere un giudizio.

Il dialogo, ossia un costruttivo scambio di opinioni per favorire la comprensione di determinati connotati.

Questi due apparentemente semplici, convenzionali termini, al giorno d’oggi non sono poi così scontati.

Il giorno 5 Marzo 2023, nella Città di Poggiomarino (Napoli), grazie alla disponibilità del Club del Fiorino, nelle persone del Presidente Vincenzo Castiello e del Consigliere Bartolomeo Cozzolino e grazie all’organizzazione della C.T.N.- C.F.P.A, nelle persone del Presidente Emilio Sabatino e del collega Giulio Pisani nonché del relatore Giudice C.O.M. O.M.J. Gaetano Buonocore, si è svolto un breve confronto tecnico per sottolineare e meglio de-

finire alcune voci dello standard del nostro Fiorino.

Nel dettaglio, si sono affrontate le seguenti argomentazioni:

1.La taglia del Fiorino;

2.I criteri adottati nel formulare il giudizio (taglia, forma, lunghezza, ecc.);

3.Il giudizio alla presenza di alcuni soggetti, con relativo commento e spiegazioni.

L’incontro di aggiornamento tecnico ha preso spunto, senza nessuna forma polemica, da quanto successo all’ultimo Campionato Mondiale di ornito-

NUMERO 4 - 2023 21 CRONACA

Locandina ufficiale dell'evento

Alcuni rappresentanti della C.T.N. e del Club

logia, tenutosi a Napoli presso la Mostra D’Oltremare, dove sono stati premiati alcuni soggetti decisamente oltre i 13 cm di lunghezza, giudicati da un giudice straniero, il quale evidentemente non ha tenuto conto dei prin-

cipali descrittori dello standard di questa razza.

L’incontro tecnico si è aperto con il saluto ed i ringraziamenti a tutti coloro che erano intervenuti da parte dei Membri della C.T.N. E. Sabatino e G. Pisani; a seguire, c’è stata la distribuzione dei fascicoli illustrativi sul canarino Fiorino e le spiegazioni delle varie voci inerenti allo standard.

Dopo una breve introduzione sullo svolgimento dell’incontro, in riferimento al lavoro dei giudici, il Presidente della C.T.N. ha sottolineato quanto segue: “In riferimento ai fatti successi al recente Mondiale, un giudice deve continuamente aggiornarsi e rimanere al passo con i tempi. Innanzitutto, deve conoscere tutte le regole emanate dalla CTN, i vari criteri di giudizio, in modo da applicarli al meglio in fase di valutazione, limitando così note di disparità in fase di operato”.

Infatti, quello che si auspica è un livellamento verso l’alto del bagaglio di conoscenza e d’esperienza di tutti i componenti del corpo giudicante e questo può essere attuato grazie ad

una collaborazione tra colleghi, onde eliminare vicendevolmente eventuali carenze.

In quest’ottica si spera, in futuro, alle mostre internazionali e Mondiali, di poter effettuare “giudizi a due”, dove i giudici lavoreranno in coppia, se è possibile, o comunque andrebbe trovato il modo di affiancare chi conosce meglio la razza con chi ne è meno esperto, in un crescendo di abilità e competenza.

Successivamente la parola è passata al relatore, il giudice internazionale Gaetano Buonocore, il quale ha evidenziato, in maniera puntuale e precisa, dopo una attenta e pregevole analisi delle voci inerenti i nostri “criteri di giudizio”, che oramai ci sono Fiorini di altissima qualità, grazie all’ottimo lavoro di selezione che dura da decenni svolto dagli allevatori della razza e dall’attento lavoro di controllo della C.T.N.

Inoltre, anche lui ha suggerito, per quanto attiene l’individuazione dell’esperto giudicante nelle manifestazioni internazionali e ai campionati mondiali, che sarebbe opportuno affiancare ai giudici stranieri i nostri giudici italiani, soprattutto quando si trattano le nostre razze italiane, come appunto il Fiorino.

Questa osservazione è risultata condivisa anche dai componenti della C.T.N. e da tutti i presenti.

Il Presidente Sabatino ha poi espresso il proprio punto di vista sullo standard del canarino Fiorino, puntualizzando che un aspetto molto importante da valutare è la taglia, chiarendo che essa non si riferisce solo alla lunghezza del canarino ma alla sommatoria di forma, massa e lunghezza che, valutate all’unisono, formano l’armonia generale dell’animale, e che è quindi opportuno penalizzare i soggetti oltre tale misura, come da standard.

A tal proposito, è sempre bene ribadire ciò che ci ha insegnato il Professor Zingoni, il quale scrisse: “La taglia, a differenza di quanto si continua erroneamente a credere, non è la lunghezza… [omissis]… la taglia rappresenta la mole del soggetto nel giusto e armonico rapporto di tutte le sue parti, in modo da esaltare la sua bellezza; ha

22 NUMERO 4 - 2023

Alcuni soci del Club durante il dibattito

Alcuni soggetti portati come esempio

come indice di misura la lunghezza… [omissis]… un caso particolare: Border e Fife hanno forma pressoché identica, ma la taglia è assai differente, semplicemente perché è differente la lunghezza: ma il più delle volte non è così”. (U. Zingoni, “Canaricoltura” II° ediz. 1997, F.O.I., pp. 464-465).

C’è stato anche l’interessante intervento del giudice Luigi Mollo, il quale ha ribadito l’importanza di valutare i soggetti tenendo conto di tutte le voci dello standard, dove sicuramente la taglia ha un ruolo determinante, ma tenendo anche presente l’assoluta e fondamentale attinenza delle arricciature al modello ideale, che in alcune razze sono purtroppo passate in secondo piano ma che nella nostra specializzazione devono sempre godere di un’attenzione particolare da parte di colui che attribuisce il giudizio. La valutazione della forma deve andare pertanto di pari passo con la valutazione della taglia… e viceversa. Il segretario della C.T.N. G. Pisani ha poi fatto notare l’importanza del fattore collaborazione tra allevatori e giudici, sottolineando ancora una volta l’intento di questa C.T.N.: dialogo e confronto come presupposto di crescita.

L’incontro di aggiornamento basato sul dibattito è durato circa un’ora e mezza, con notevole partecipazione dei presenti, circa una quarantina di persone equamente divise tra allevatori ed esperti giudici; molti hanno assistito all’evento attraverso video-con-

ferenza, dove il collega giudice Angelo Cremone è stato un ottimo direttore tecnico; si è potuto così assistere ad una costruttiva e pertinente discussione che sicuramente ha arricchito sia i presenti sia gli spettatori in streaming, fornendo informazioni molto tecniche.

Quello che ci sentiamo di evidenziare e sottolineare è che questa Commissione Tecnica mette in essere un confronto costruttivo e basato sul dialogo, come peraltro già evidenziato al convegno tecnico di Fiuggi dello scorso anno, dove finalmente si respira un’aria di familiarità, di disponi-

bilità e di confronto, dominata dal rispetto tra i rappresentanti delle due figure chiave dell’ornitofilia, ossia giudici ed allevatori, e soprattutto sussiste un’opportunità reale di crescita come promotori di una selezione (allevatori) e come arbitri della selezione stessa (giudici).

Noi speriamo che la ferrea volontà con cui opera questa Commissione Tecnica prosegua su questa strada di confronto non solo con i Club di specializzazione ma anche con tutti i colleghi, in modo tale da ridurre al minimo le futili polemiche che immancabilmente ad ogni mostra si presentano.

NUMERO 4 - 2023 23

Da sinistra: Cozzolino, Sabatino, Buonocore e Pisani

Prima pagina della broschure fornita dalla C.T.N.

Attestato ufficiale del convegno

Il canto che conta

testo e foto di UMBERTO MARINI eGREGORIO PICCOLI

Come tutti gli esseri viventi che per comunicare emettono dei suoni, anche i nostri canarini da canto Malinois Waterslager si esprimono pronunciando una serie di note che, messe insieme, formano una melodia (tour).

La particolarità di questi speciali uccellini, che con soli circa 20-30 grammi di peso affascina e stupisce, è la capacità e la possibilità che hanno di riprodurre suoni alti, medi e bassi, con le preziose ed apprezzatissime note d’acqua che ne determinano il nome: Waterslager (suono d’acqua). Con l’armonia dei suoni tra i più belli presenti in natura, sin dalla creazione della razza, molti anni di selezione da parte di allevatori appassionati hanno portato questi piccoli cantori ad avvicinarsi sempre più al suono reale al quale si paragonano le note.

Ora, per dare una spiegazione più dettagliata, parleremo di come si possono confrontare le note che i nostri cantori riescono ad emettere, le quali trovano nella nostra quotidianità alcuni suoni che le rappresentano alla perfezione.

Prendiamo come esempio primario le note d’acqua, che sono le più famose, le più difficoltose, le più instabili, ma anche le più amate e ricercate. Sicuramente sarà capitato un po’ a

tutti di ascoltare casualmente il suono, il rumore, il fruscio che l’acqua genera nelle sue innumerevoli forme.

Immaginiamo la goccia che cade in un recipiente, la quale, a seconda della dimensione o del livello di riempimento dello stesso, crea un suono più o meno limpido, più o meno risonante o intrinseco di eco o con pastose vibrazioni; ebbene, quel suono profondo, inconfondibile, che non lascia il benché minimo dubbio in chi lo ascolta è un suono d’acqua scandito! Scandito dalla pausa che si crea tra un colpo e l’altro, accompagnato dalla delicatezza, nonché dalla morbida ma decisa risonanza che ne chiude il colpo.

Stiamo parlando proprio della klok! (suono d’acqua scandito).

Sappiamo tutti cos’è questa nota, ma sappiamo veramente capire quando

24 NUMERO 4 - 2023 CANARINIDA CANTO

La particolarità di questi speciali uccellini è la capacità e la possibilità che hanno di riprodurre suoni alti, medi e bassi

ci troviamo di fronte a una vera klok o siamo solo in presenza della sua struttura?

Ecco che nella quotidianità delle nostre azioni possiamo trovare il confronto, il paragone, la matrice della nota che il cantore dovrebbe emettere, ma dobbiamo comunque tenere conto del fatto che il nostro animaletto non sarà mai in grado di emettere perfettamente tale suono; però, per lo stesso motivo non possiamo transigere.

Nella nostra mente deve essere ben chiara il tipo di selezione che dobbiamo operare e quando abbiamo un minimo dubbio ricordiamoci che il suono reale esiste, quindi dobbiamo solo confrontarlo senza prenderci in giro.

La klokkende equivale a un suono d’acqua e non al cagnolino che abbaia. Ecco il motivo del nome che portano le tre note principali; quindi, se vogliamo essere precisi, esse sono classificate come note composte, aventi il suono d’acqua come complemento, e non primario.

Tuttavia, possiamo affermare che quando un cantore emette una buona o un’ottima klok, oltre alla profondità anche la liquidità dev’essere ben presente, e quando il complemento supera la struttura, la qualità è molto alta, perché paragonabile e molto simile al suono reale. Ora, dobbiamo considerare che ogni nota presente nel repertorio, trova in natura o in alcuni strumenti musicali la possibilità di realizzare un confronto per attribuirle il giusto valore.

Ricordiamoci, quindi, che il valore è direttamente proporzionale a quanto il cantore è in grado di emulare il suono reale.

Stessa attenzione si deve porre alle altre due note d’acqua ed anche se potrebbero sembrare meno complesse troviamo nella bollende una maggiore difficoltà di comparazione. Sono pochi i suoni e poche le azioni che ordinariamente la rappresentano, se non l’acqua in ebollizione, o le bolle d’aria dalla frequenza ravvicinata che fuoriescono dall’acqua.

Comunque sia, la boll è un borbottio, un movimento cadenzato dai toni pu-

liti e ben definiti, anche di veloce emissione, esente da qualsiasi collegamento infra-nota.

Inutile dire che, come accade nella klok, anche in questo caso la componente complementare non può e non deve mancare.

Nella boll la liquidità, il movimento e il suono d’acqua, talvolta sono un tutt’uno con la struttura, ma come per la klok, regina delle note, anche nella bollende, la morbidezza, l’acquosità e la purezza sono caratteristiche indispensabili che le conferiscono il fa-

Il canto dell’allevatore

Sono grandi e son piccini, non son solo canarini…

Gialli o con una macchietta, grazia e garbo ci si aspetta…

Ti fan tanta compagnia, e ti avvolge la magia…

Nell’ascolto tutti attenti, se veloci oppure lenti…

Ogni uomo n’è stregato, e rimane senza fiato…

Quanta gioia ed allegria, quando senti l’armonia…

Tanta acqua ci sarà, nei Waterslager Malinois!!! di UMBERTO

MARINI e GREGORIO PICCOLI

scino che merita, con l’importanza di essere la principessa delle note.

Tra regine e principesse, tutti si aspettavano a questo punto l’entrata del principe… invece no! Parliamo del “ranocchio”.

La rollende, fanalino di coda e di facile rappresentazione, la troviamo in molte azioni quotidiane, ad esempio quando apriamo un rubinetto ed un filo d’acqua incontra altra acqua, cascando in essa, oppure nel mormorio di un rigagnolo... chissà quante volte abbiamo sentito involontariamente questi suoni!

Quando la roll è di alta qualità, è come lo sciabordio dell’acqua ed è simile al suono che produce l’acqua incontrando delle rocce o dei sassi; prende il nome di clapotis.

Quest’ultima variante è poco frequente.

Nella roll, come per le altre note d’acqua, le caratteristiche fondamentali sono il tono profondo e la morbidezza di emissione, accompagnate dal suono dell’acqua come complemento.

Ricordiamoci che la rollende è una nota rullata continua e la morbidezza significa che non deve avere un tono forzato, ma calmo e dolce, essendo la peculiarità che la distingue dalla belroll.

Giunti a questo punto, abbiamo tutti la possibilità di confrontare e di capire quanto siamo vicini o quanto distanti dalla realtà.

Capita spesso di avere una visione errata, ma non perdiamoci d’animo, c’è sempre tempo e modo per migliorare!

Sin dalla creazione della razza, gli allevatori, amanti del canto, alla ricerca di qualcosa di particolare che potesse soddisfare le loro fantasie, hanno voluto che il canarino da canto Malinois Waterslager fosse dotato di capacità superiori a qualsiasi altro canarino, selezionando e costruendo uno standard, conferendo al cantore l’arte di poter esprimere tante diverse note. Quindi non sono solo le tre principali note d’acqua a catturare l’attenzione di chi ascolta i Malinois Waterslager, ma anche tutte le altre, che incantano nel passaggio di melodie dai ritmi e toni diversi. Non dimentichiamole!

NUMERO 4 - 2023 25

Luoghi comuni sui semi germinati

testo e foto di PASQUALE LEONE

L’utilizzo dei semi germinati è una delle pratiche più diffuse nell’allevamento degli uccelli d’affezione. Circa la reale utilità per la somministrazione di questi semi, i pareri sono spesso discordanti se non addirittura opposti. Penso quindi possa essere d’aiuto sfatare una serie di luoghi comuni al fine di poter avere una più obiettiva opinione sull’utilizzo o meno degli stessi.

Semi germinati o germogliati Molti ritengono che i termini germinati o germogliati siano sinonimi, ma in realtà non è così. La differenza è molto sottile e consiste nel fatto che la germinazione è il processo mediante il quale un organismo cresce

da un seme, mentre il germogliare è il processo attraverso il quale i semi sono indotti a produrre i germogli. Tuttavia, se guardiamo il tutto in chiave prettamente nutrizionale, esiste un’ulteriore differenza che è legata al fatto che, nei due differenti stadi, vi è una diversa quantità di valori nutrizionali. Per fare un esempio

pratico, per semi germinati si intendono quelli che, appena spuntano le radichette, vengono somministrati agli uccelli, mentre i semi germogliati sono quelli che, cresciuti intorno ai 3 cm, si usano per preparare le insalate della cucina macrobiotica (vedi semi di soia o alfa-alfa).

I semi germinati sono un ottimo surrogato dei semi lattiginosi Credo che questa affermazione, specialmente dal punto di vista nutrizionale, sia fuorviante. Parlare di surrogati alimentari negli uccelli di affezione e riferendosi, come termine di paragone, all’alimentazione degli uccelli silvani, non ha molto senso, visto che le necessità nutrizionali sono

NUMERO 4 - 2023 27 ALIMENTAZIONE

Semi germinati al giusto stadio per essere somministrati

Semi in uno stadio avanzato di germinazione

Circa la reale utilità per la somministrazione di questi semi, i pareri sono spesso discordanti se non addirittura opposti

diverse. Anche in questo caso, si tratta di due diverse fasi dello sviluppo che porta dal seme alla pianta, con valori nutrizionali molto differenti.

I semi germinati provocano le cosiddette “dorature” del piumaggio

Dipende da tanti fattori. Innanzitutto bisogna vedere quali siano i semi che vengono utilizzati per la germinazione e, cosa importante, con quanta costanza vengono somministrati ai canarini. Alcuni semi, se germinati, non interferiscono affatto con la colorazione in quanto la presenza di sostante che interferiscono con la colorazione è minima. Le sostanze principalmente responsabili delle alterazioni della colorazione sono i carotenoidi. Vi sono alcuni semi comunemente utilizzati in canaricoltura dove i carotenoidi aumentano di 7-8 volte; pertanto utilizzare giornalmente tali semi, per chi alleva i cosiddetti canarini ad “ala bianca”, significa avere sicuramente un inquinamento delle penne forti (remiganti e timoniere). Cosa diversa è l’uso occasionale, che ha di fatto una minima incidenza ma che ha poco senso considerando che, come dicevo prima, si possono selezionare i semi da germinare che non interagiscono con la colorazione.

I semi germinati causano

micosi e/o malattie

Sicuramente le condizioni ambientali che favoriscono la germinazione sono le stesse che favoriscono le micosi nonché diverse malattie, ma ciò non significa che i semi ne siano la causa. Se viene prestata particolare attenzione all’igiene degli strumenti utilizzati per la germinazione, i rischi che avvengano dei problemi sono molto bassi. Se poi, addirittura, per far germinare i semi si utilizza un germinatore per uso alimentare, i rischi sono da ritenersi completamente trascurabili. Di fatto, tali germinatori sono

studiati affinché si mantenga il giusto grado di umidità all’interno dei contenitori dove alloggiano i semi e che non si creino dei ristagni d’acqua, avendo questi degli appositi canali di scolo per l’acqua in eccesso. Pertanto, qualora si verificassero degli inconvenienti, quest’ultimi sarebbero da attribuire a degli errori derivanti dalle comuni pratiche d’igiene.

Per finire, vorrei chiarire il punto che crea più discordia tra gli ornicoltori, ovvero i valori nutrizionali dei semi germinati. Si commette spesso l’er-

rore, per valutare la qualità di un alimento, di controllare la quantità di proteine in esso contenute tralasciando gli altri elementi. In nutrizione, la qualità delle proteine viene stabilita non per la quantità, ma in base al loro valore biologico, un parametro che prende in considerazione gli amminoacidi presenti e le loro assimilabilità.

Durante il processo di germinazione, le proteine migliorano di qualità (incremento del valore biologico) in virtù del fatto che alcuni minerali come il calcio o il magnesio si legano alle proteine rendendole maggiormente biodisponibili. Aumentano le vitamine, gli enzimi e gli amminoacidi essenziali; il valore nutrizionale, per alcuni semi come il girasole o il grano, cresce fino a 30 volte in più.

I semi germinati sono altresì una fonte di antiossidanti; se prendiamo ad esempio il germe di grano, questi è uno degli alimenti più ricchi di vitamina E (potente antiossidante, non soltanto utile per la preparazione alle cove); non a caso questa vitamina venne scoperta agli inizi del ‘900 proprio in questo alimento.

Molteplici studi hanno dimostrato che le caratteristiche compositive ed i principi attivi presenti sono apportatori di notevoli benefici che vanno da un miglioramento generale delle prestazioni fisiche alla diminuzione di cellule cancerogene, sembrerebbe per alcuni tipi di cancro; appare quindi chiaro che i semi germinati sono un ottimo alleato per la salute dei nostri uccelli.

In un mio precedente articolo (Alimentazione e nutrizione, I.O. Novembre 2020) mettevo in guardia gli allevatori a prendere le dovute precauzioni al fine di non avere dei soggetti super alimentati ma sottonutriti; orbene, qualora tutti gi allevatori utilizzassero, anche saltuariamente, i semi germinati nella dieta dei loro soggetti, questo problema non avrebbe ragione di esistere.

28 NUMERO 4 - 2023

Particolare del canale di scolo del germinatore che evita il ristagno dell'acqua, potenziale causa della creazione di muffe

Alcuni dei più comuni tipi di germinatori per uso umano

Sul colore ed altro

di GIOVANNI CANALI, foto E. DEL POZZO, F.O.I.e P. ROCHER

Sto ricevendo domande sul colore delle ali e penalizzazioni. Pare che le diverse pubblicazioni non siano bastate, del resto ci sono vari punti id vista. Parlando di ali, in questi casi, si fa riferimento alle penne forti (remiganti e grandi copritrici delle primarie) non al loro complesso. Cioè ci si riferisce solo alle penne non cambiate in prima muta, concetto esteso anche alle timoniere che non fanno parte dell’ala. Prescindo dai criteri di giudizio che devono essere seguiti anche se non condivisi e faccio valutazioni tecnico scientifiche logiche.

Bisogna ricordare che in prima muta il canarino (come anche altre specie) non cambia tutte le penne. Non sono mai mutate: le remiganti primarie, le secondarie e le grandi copritrici delle primarie, salvo incidenti. Sono cambiate con diversa frequenza: le timoniere, media frequenza, e le remiganti terziarie, molto spesso. Delicato è l’aspetto dell’alula che sembra avere frequente cambio della prima penna ma non delle altre. Comunque l’alula di solito non è considerata, visto che le tracce di lipocromo sono molto ridotte, limitate al bordo, e spesso sfuggono. Non è neppure considerata la prima remigante primaria che è appena abbozzata (ridottis-

sima), è spesso ignorata e nemmeno contata, la quale è sempre mutata a differenza delle altre; spesso il colore traspare sotto le penne dell’alula, nei lipocromici (vedere: “Curiose osservazioni sulla piccola remigante dell’ala” I. O. n°6/7 del 2017 di Luciano Baruffaldi).

Le ali del canarino selvatico hanno, nelle penne forti, marcature di eumelanina nera ampie, bordo di feomelanina bruna più ridotto e lipocromi, vale a dire carotenoidi, gialli pure periferici.

Nei canarini acianici, vale a dire lipocromici, le melanine sono inibite, mentre i lipocromi rimangono, da cui il nome. È importante notare che nei canarini acianici o lipocromici che dir si voglia, le penne tettrici (erroneamente dette piume nel nostro ambiente) non presentano lipocromi nella parte vaporosa (il cosiddetto sotto piuma nel nostro gergo) mentre sono interamente interessate dai lipocromi (categoria a parte, vale a dire la brinatura) nella parte superiore (pars pennacea), invece nelle

NUMERO 4 - 2023 29 CANARINIDI COLORE

Intenso giallo ali bianche, foto: E. del Pozzo

Bisogna ricordare che in prima muta il canarino (come anche altre specie) non cambia tutte le penne

penne forti rimane solo il bordo lipocromico. Questo significa che nelle penne tettrici, in origine, sotto le melanine ci sono i carotenoidi, mentre nelle penne maggiori no. Il risultato è che quando le melanine sono inibite le penne maggiori sono bianche, tranne il bordo lipocromico, mentre le altre sono colorate ampiamente dai carotenoidi. È molto importante capire la localizzazione naturale dei carotenoidi. In altre specie ci possono essere situazioni diverse; infatti nel lucherino testa nera, quando le melanine sono molto ridotte, sulla testa traspare il giallo, denotando la presenza di carotenoidi coperti, mentre nel cardinalino del Venezuela, in analoga situazione, la maschera da nera diventa biancastra, denotando l’assenza di carotenoidi coperti (in un certo senso, diventa quasi l’opposto della maschera del mosaico maschio, aspetto da meditare…). Mi sembra lecito ipotizzare che i carotenoidi coperti dalle melanine (non a caso detti “colore di fondo”), non siano molto utili, tuttavia comportino un modestissimo o nullo prezzo da pagare, pertanto possono permanere su moltissime penne, anche se coperti. Del

resto i carotenoidi di regola non scarseggiano nell’alimentazione naturale. Quando si fa la colorazione da nido (sistema assai deprecabile) è facile colorare il bordo di remiganti e timoniere, luogo deputato naturale dei carotenoidi, invece molto difficile pigmentare anche il resto della penna. Non a caso bisogna caricare moltissimo (non so con quali danni alla salute) con i coloranti, prima ancora della deposizione. Si nota anche che la cantaxantina sintetica agisce molto di più della luteina sintetica, pertanto l’esito è maggiore e meno difficile nei rossi rispetto ai gialli. Nei gialli, le penne forti dell’ala non sono quasi mai ben pigmentate di colore artificiale.