No Todo

No Todo

CARPETA DE PROYECTO

Segundo Cuatrimestre - Eje EspacioMaestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas

UNTREF

Enero, 2025

SINOPSIS

En medio de la transformación urbana del barrio San Cristóbal, las fachadas y sus texturas antropizadas aparecen como espacios donde conviven lo visible y lo invisible. En esta bioinstalación, se propone un diálogo entre las dinámicas barriales y los ecosistemas microbianos, estableciendo una analogía entre comunidades humanas y biológicas para reflexionar sobre la cohabitación con la otredad.

En un contexto de acelerada transformación urbana, donde los procesos de renovación invisibilizan las dinámicas orgánicas que configuran el entorno, No todo lo que brilla es oro propone una exploración de los ecosistemas microbianos presentes en fachadas del barrio San Cristóbal.

A través de la captura y cultivo de microorganismos extraídos de estos espacios, la obra despliega un dispositivo interactivo que revela la agencia de lo microbiano en el paisaje urbano. La instalación establece un diálogo interescalar, conectando lo microscópico con lo urbano y evidenciando cómo los microbaldíos —espacios en aparente abandono— pueden entenderse como territorios vivos, resilientes y en constante transformación. Mediante el uso de técnicas de cultivo biológico y sistemas interactivos, el proyecto propone una re-significación de estos entornos, y con ello nuevas narrativas sobre el deterioro y la habitabilidad urbana.

Explorar las interacciones entre ecosistemas microbianos y entornos urbanos mediante una bioinstalación interactiva que visibilice la transformación material y simbólica de los espacios micro-baldíos.

1. Recolectar y cultivar microorganismos presentes en fachadas ruinosas del barrio San Cristóbal mediante técnicas de frotado y emulsión en agar.

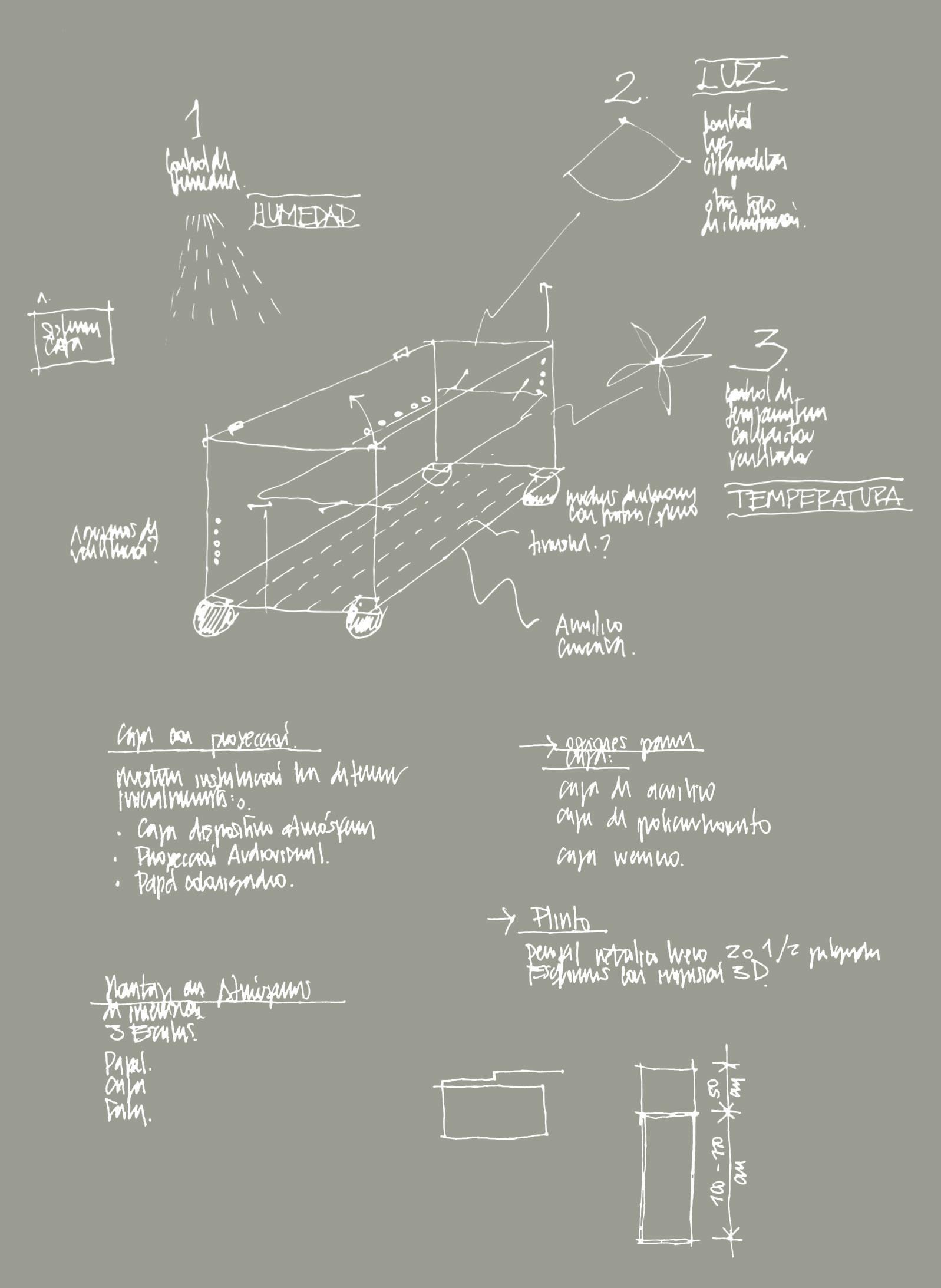

FIG. 1

Primer boceto del proyecto para el diseño de un dispositivo de cultivo de microorganismos.

CÓDIGO QR

Acceso a video con registro del proceso del proyecto e instalación. Enlace: https://www. youtube.com/watch?v=TBvIM0yG21Y&ab_ channel=pabloarancibia

2. Desarrollar un dispositivo para el cultivo de microrganismos (vitrina-incubadora) que utilice sensores y microcontroladores para la creación de una atmosfera de humedad controlada que forme parte de la instalación.

3. Diseñar e integrar un sistema interactivo de luz y sonido que, mediante programación y electrónica aplicada, evidencie el muestrario de cultivos exhibido y genere una experiencia sensorial en respuesta a la proximidad del público.

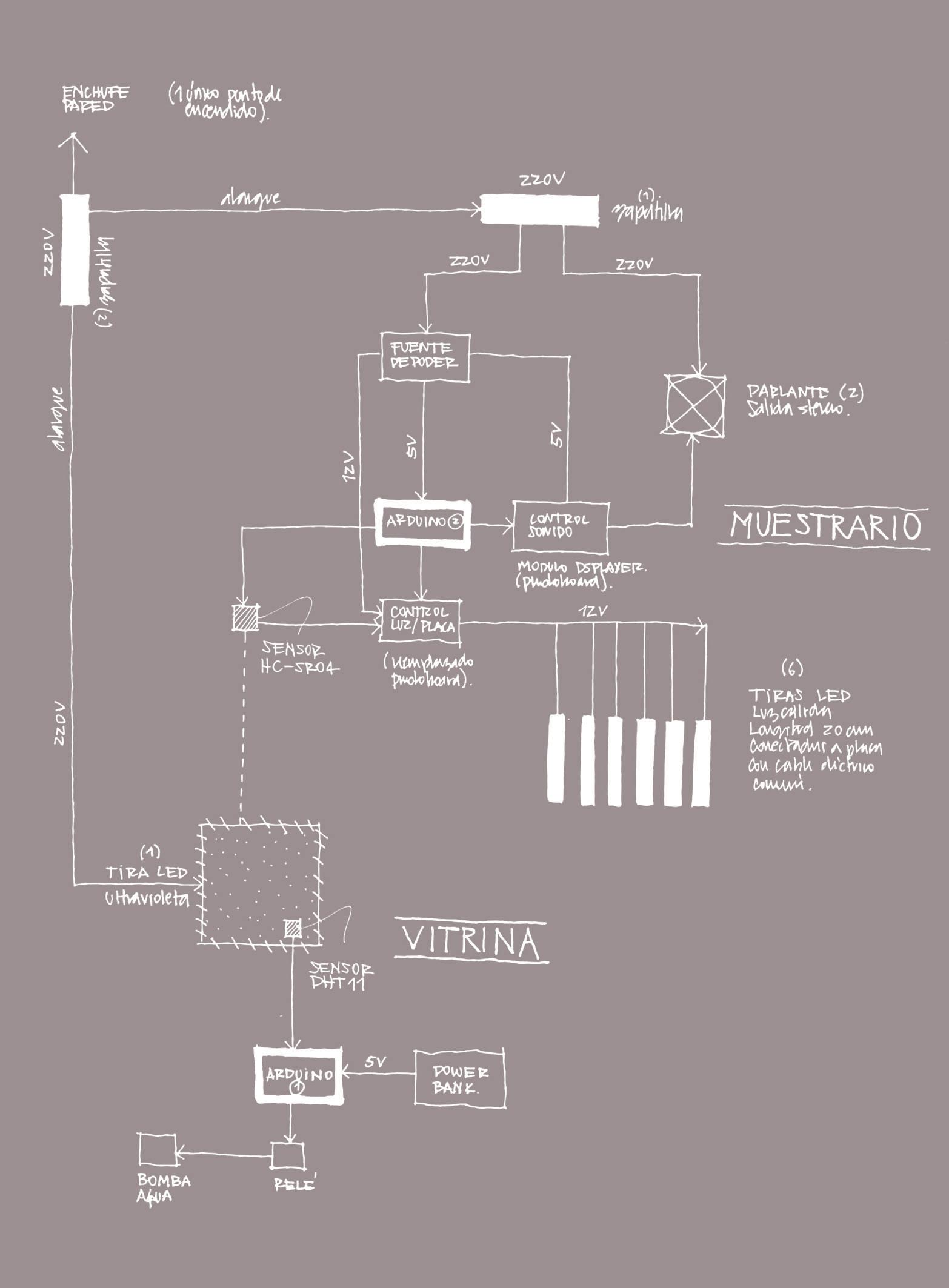

La bioinstalación se compone de un dispositivo denominado vitrinaincubadora, que permite el cultivo y exhibición de microorganismos en un ambiente controlado. La humedad se regula mediante una bomba de agua asociada a un sensor DHT-11, programado con Arduino, que la activa cuando detecta un nivel inferior al 70%. la temperatura es generada por una tira de luces LED ultravioleta, las cuales también contribuye a la evaporación del agua, generando un ambiente propicio para el crecimiento de los microorganismos sobre una hoja de papel suspendida dentro de la vitrina. La estructura está construida en vidrio con base plástica y un pedestal metálico, cuya base recoge el agua impulsada por la bomba.

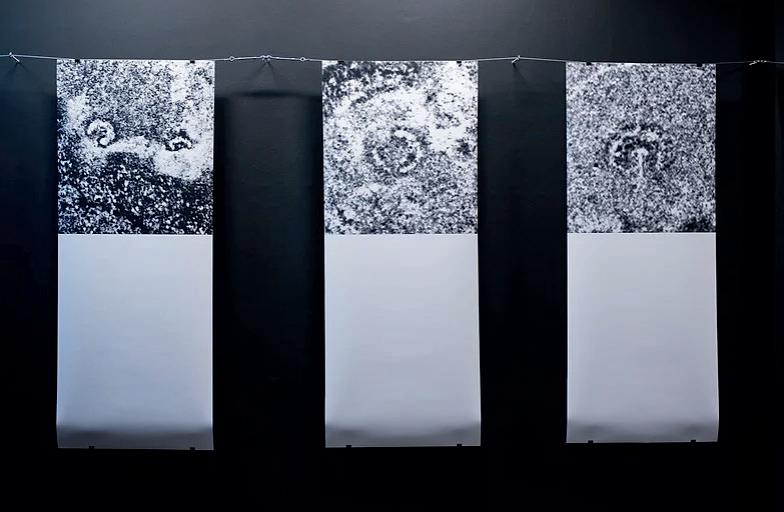

En paralelo, se exhiben seis cultivos de microorganismos realizados previamente sobre papel libre de ácido de alto gramaje. La técnica de “frotage” se realizó manualmente, utilizando una esponja para capturar microorganismos presentes en fachadas de viviendas en ruina de la calle Catamarca, en el barrio San Cristóbal. Las zonas seleccionadas contienen evidencias de crecimiento microbiano, garantizando la recolección sin contacto con el suelo. Los cultivos fueron luego emulsionados con agar de papadextrosa, que actúa como sustrato. Tras un período de incubación de 10 días, emergen patrones gráficos orgánicos que reflejan las particularidades de cada fachada.

El sistema de iluminación y sonido, controlado por Arduino, responde a la presencia del público mediante un sensor ultrasónico HC-SR04 instalado en la base de la vitrina. Cuando un visitante se acerca a menos de 50 cm, el sensor activa aleatoriamente la iluminación de pares de muestras del muestrario. La intensidad de la luz se modula gradualmente mediante PWM y, cada 10 activaciones, todas las tiras LED se iluminan, resaltando la totalidad del conjunto. Simultáneamente, se incrementa el volumen de la pista sonora, la cual corresponde al registro del frotado de las fachadas, capturado con un micrófono de contacto y reproducido a través de un módulo DFPlayer MP3.

TÍTULO

No todo lo que brilla es oro

Año 2024

AUTORES

Pablo Arancibia y Dani Vera

TÉCNICA

Bioinstalación interactiva que combina cultivo microbiológico, electrónica, microcontroladores, sensores, luz y sonido.

MEDIDAS

Instalación adaptable a un espacio de 4 m². Vitrina-incubadora de 30x30x130 cm y muestrario de cultivos microbiológicos de 100x100 cm

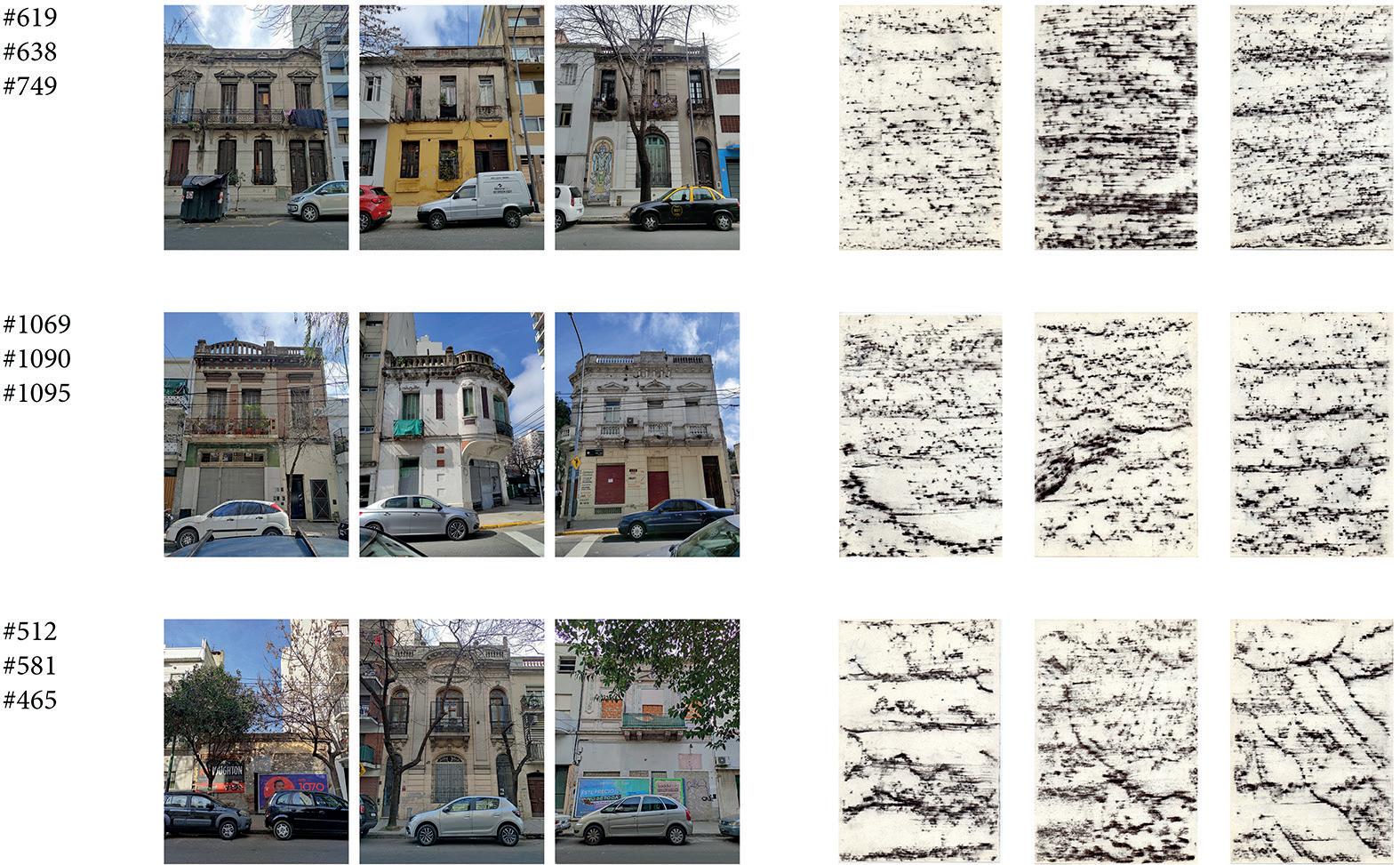

FIG. 2

Detalle del proceso de cultivo de microorganismos recopilados mediante el frottage de las fachadas de la calle Catamarca sobre papel y emulsión de agar papa dextrosa. Estos cultivos finales conformaron el muestrario que integra la obra.

El proceso investigativo surge de la consigna de explorar el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires, coincidiendo con el lugar de residencia de los autores. De esta manera, el ejercicio se convierte en una deriva al estilo surrealista, como lo denominaría Francesco Careri, donde se plantea a la ciudad como un organismo que produce y alberga territorios que pueden explorarse, “unos paisajes por donde uno puede perderse y sentir interminablemente la sensación de lo maravilloso cotidiano” (Careri, 2017, p. 71).

Al buscar asentarnos en Buenos Aires, resultó evidente que una de las principales complicaciones es el alto costo de los alquileres. San Cristóbal, un barrio antiguo de origen obrero y migrante, ofrece opciones más accesibles, mantiene una vida de barrio y cuenta con buena conectividad. Sin embargo, estas mismas condiciones han despertado el interés inmobiliario, impulsando un evidente proceso de transformación urbana. Abundan las propiedades en venta, los terrenos vacíos y los edificios de monoambientes en construcción. En 2021, Clarín señalaba que “de las áreas del sur, es una de las que más ha crecido, y esto puede comprobarse a partir de la notable cantidad de nuevos emprendimientos que siguen desembarcando en la zona” (Clarín, 2021). La Nación, por su parte, destacaba a San Cristóbal como el barrio más rentable para nuevos propietarios, dada la brecha entre la compra de propiedades a bajo costo y los altos alquileres (Soriano, 2023). Hoy, en 2024, esta expansión inmobiliaria contrasta con la realidad barrial: el aumento de personas en situación de calle y la migración forzada de residentes por el alza de los alquileres. Es en este contexto de transformación urbana donde surge el interés por explorar la estética de la ruina, reparando en las viviendas antiguas y deterioradas que permanecen en el barrio, en sus grietas y rastros de humedad, y en cómo la vegetación y los microorganismos comienzan a colonizar sus fachadas. La ruina, lejos de ser un estado estático, se revela como parte de un cambio dinámico en el paisaje urbano.

Es así como “No todo lo que brilla es oro” pone énfasis en la escala microbiológica que persiste en las texturas de estas fachadas ruinosas, posibilitando una relectura del espacio urbano circundante más allá de lo apreciable con los sentidos humanos. Entenderemos a

PALABRAS CLAVE

Ecosistema, Microrganismos, Microbaldíos, Interescalaridad, Resiliencia

FIG. 3

Serie de imágenes recopiladas en diversos recorridos por el barrio San Cristóbal para construir un imaginario de la estética de la ruina presente en el entorno urbano.

estas fachadas ruinosas, agrietadas, desgastadas, desmoronadas, como espacios micro-baldíos, que se asemejan con lo propuesto por Francesco Careri en su escrito “Archipiélago Stalker”, donde señala que los baldíos urbanos son una suerte de nueva wilderness a la espera de ser llenada de significado (Careri, 2017). En la misma línea, Catalina Fierro señala que atribuir el calificativo de vacío o ruinoso, entendido como sinónimo de destrucción, desolación, destrozo, desastre, decadencia, hundimiento u desgracia según la Real Academia Española, corresponde a una perspectiva netamente humana pues ahí donde cesa la acción antrópica proliferan otras formas de vida y que dan cuanta de una red compleja de relaciones multiespecie que sostienen la ciudad (Fierro, 2023).

Esta relectura del espacio urbano a partir de las cualidades de sus baldíos o ruinas, resuena con lo planteado por Jazmín Adler en cuanto a la estética de lo que denomina como paisaje ruinoso, donde los restos aún en pie se confunden con fragmentos de arquitectura demolida, dando lugar a nuevas configuraciones (Adler, 2018). De esta forma, el proyecto propone re-significar la ruina, dado que no las concibe como espacios de decadencia, sino como lugares de vida y regeneración, donde los procesos biológicos y sociales se entrelazan, resignificando su función en el contexto urbano. Esto se condice con lo planteado de Gilles Clément en el “Manifiesto del Tercer Paisaje”, donde sostiene que este representa un espacio indeciso que constituye un territorio de vida en el que la diversidad biológica encuentra refugio. (Clément, 2004).

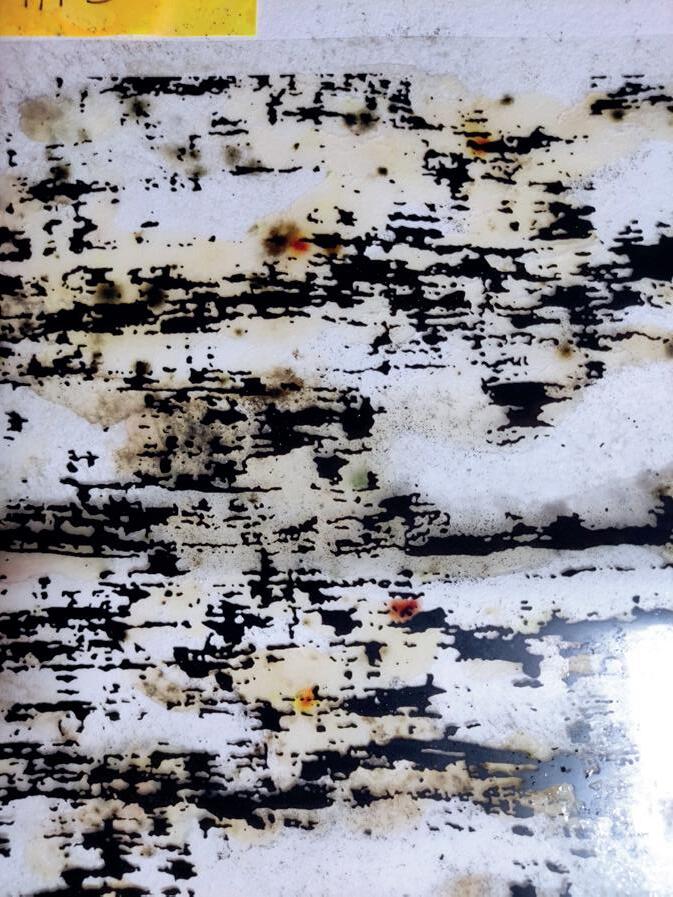

Un aspecto práctico relevante en el desarrollo del proyecto es el ejercicio realizado previamente en el seminario Cuerpos y cosas: preguntas en torno a la performance, titulado “Volverse Ruina” Este, funcionó como antecedente clave que permitió definir una metodología de exploración material y conceptual, donde se empleó la técnica del frotage para registrar las texturas de las fachadas de 16 viviendas en diferentes estados de deterioro de la calle Catamarca en el barrio San Cristóbal. Este proceso reveló patrones gráficos propios de la memoria material de estos edificios, actuando como una huella del paso del tiempo y su desgaste físico.

Este ejercicio fue fundamental, ya que la investigación sobre la ruina y la relación entre los cuerpos humanos y los objetos en deterioro se trasladó luego al desarrollo de “No todo lo que brilla es oro”, donde la recolección de microorganismos sobre fachadas se convierte en una extensión de este proceso de captura de huellas y memoria material. La conexión entre el frotage y la bioinstalación radica en la idea de dejar que la naturaleza siga su curso, en un proceso donde lo orgánico se vuelve también un registro de la interacción humana con su entorno.

De esta manera el proyecto se propone establecer una analogía entre lo micro y lo macro, estableciendo un diálogo entre la proliferación de microorganismos en las estructuras en ruina y las comunidades barriales, sugiriendo que ambos sistemas comparten una capacidad de resiliencia y adaptación ante las trasformaciones del entorno.

FIG. 4

Extracto del ejercicio Volverse Ruina, donde se realizaron frottages con carbonilla sobre papel en 16 fachadas de la calle Catamarca. Los microorganismos recopilados de siete de estas fachadas conformaron la bioinstalación.

FIG. 5

(izq.) Instalación bioartística Habitáculos orgánicos de Gabriela Munguía (2015). (der.) Imagen de la instalación multimedia Trees, Vines, Palms and Other Architectural Monuments de Paulo Tavares (2013).

En su afán por plantear una relectura del barrio San Cristóbal a partir de sus fachadas ruinosas, el proyecto entra en diálogo con lo planteado por Robert Smithson en “A tour of the New Monuments of Passaic, New Jersey” (1967). En el texto relata un recorrido por las ruinas industriales del Río Passaic como una manifestación artística en sí, documentada con fotografías y fragmentos cartográficos, sosteniendo que la entropía es un proceso de desintegración inevitable que acepta la decadencia como parte de la experiencia estética (Smithson, 1996).

Dado que el proyecto propone una analogía entre la micro y la macro escala, se tiene como referencia la obra “Habitáculos orgánicos” (2015) de Gabriela Munguía, una instalación bioartística que propone imaginar una utopía arquitectónica para ser habitada por microrganismos, lo que lleva a reflexionar sobre los procesos de transformación y configuración de los territorios.

En una macro escala, el proyecto también se vincula con la investigación e instalación multimedia de Paulo Tavares “Árboles, trepadoras, palmeras y otros monumentos arquitectónicos” (2013). En ella se exhibe una serie de fotografías, filmaciones históricas, datos satelitales y otros obtenidos del territorio mismo, a modo de pruebas forenses que respaldan la existencia de una serie de antiguos asentamientos indígenas en la cuenca del río das Mortes. Esta obra, de carácter documental, invita a interpretar árboles y palmeras como ruinas vivientes, sondeando las relaciones liminares entre paisajes naturales y culturales, y como estas categorías limitan las definiciones de patrimonio, memoria e historia (Tavares, 2024).

A partir del ejercicio Volverse ruina, desarrollado en el seminario Cuerpos y cosas: Preguntas en torno a la performance, se realizó un nuevo recorrido por las 16 viviendas de la calle Catamarca identificadas como fachadas en ruina de principios del siglo XX. En cada una se recopiló material microbiano mediante la técnica manual de frotagge, presionando papel libre de ácido y alto gramaje sobre superficies con evidente crecimiento microbiano, evitando las zonas cercanas al nivel de la calle.

Sobre estas hojas se aplicó una emulsión de agar papa dextrosa y fueron incubadas en una caja plástica durante 10 días, protegidas de la luz solar y manteniendo la humedad con un aspersor. En el cultivo final, que conformó el muestrario de la instalación, se empleó una mezcla de agar papa dextrosa en proporción ajustada.

FIG. 6

Proceso de recopilación y cultivo previo de microorganismos para la bioinstalación: (1) Extracción de muestras mediante el frottage de las fachadas seleccionadas con mayor grado de deterioro visible en la calle Catamarca; (2) Cultivo en incubadora plástica sobre sustrato de agar papa dextrosa con control de iluminación solar y monitoreo de humedad,

Se realizaron dos pruebas previas. La primera consistió en pequeñas muestras de papel frotagge en placas Petri, a las que se adicionó hongo Trichoderma obtenido de frutas en descomposición. La segunda prueba aplicó una emulsión ligera de agar sobre el papel, espolvoreando restos de material extraído de las fachadas. La primera prueba arrojó un buen crecimiento microbiano y fue utilizada como base para el cultivo final, mientras que la segunda no mostró desarrollo visible de microorganismos.

FIG. 7

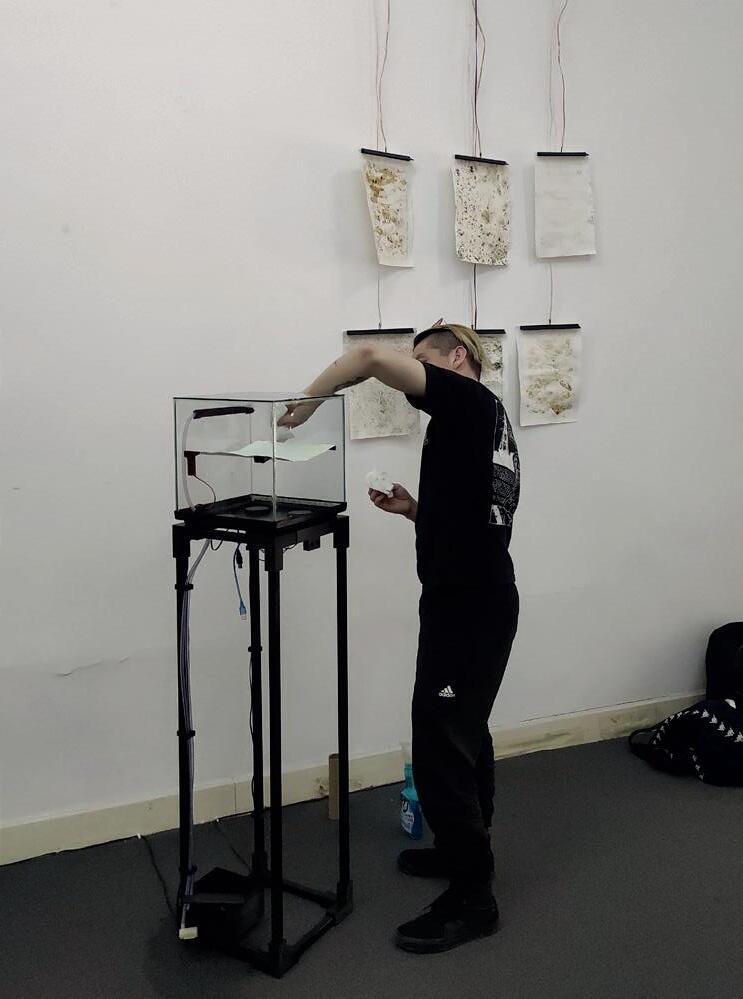

Muestrario de cultivo de microorganismos correspondiente a seis fachadas en estado de ruina (con mayor deterioro visible en su materialidad) expuesto en la bioinstalación No todo lo que brilla es oro.

Se diseñó una versión preliminar del montaje de la instalación, incorporando un dispositivo expositivo para el cultivo microbiológico in situ, capaz de replicar las condiciones de humedad y temperatura necesarias para su desarrollo. Para ello, se integró un sensor de humedad y temperatura programado con Arduino, que monitorea la atmósfera interna de una vitrina de vidrio. Una vez operativo el sensor, se añadió un sistema de irrigación en el que el agua circula desde un contenedor en la base del dispositivo, impulsada por una bomba controlada con un relé. Esta agua es distribuida al interior de la vitrina mediante una pieza impresa en 3D que funciona como regadera, escurriendo hacia la base plástica que la sostiene. Para evitar acumulaciones excesivas, la base cuenta con un rebalse que redirige el agua de regreso al recipiente inferior. En el interior de la vitrina se incorporó una tira LED ultravioleta, cuya luz favorece la condensación del agua y contribuye a la humedad requerida para el cultivo de microorganismos.

Finalmente, fue necesario diseñar y fabricar diversas piezas –anclajes, sujetadores y uniones– para ensamblar el pedestal de la vitrina, compuesto por barras metálicas. Estas piezas permitieron fijar el sistema de irrigación, proteger el microcontrolador y asegurar la batería externa que alimenta el sistema.

FIG. 8

Proceso de desarrollo del dispositivo de cultivo de microorganismos para exhibición: (1) Render; (2) Prueba de soporte e iluminación; (3) Sistema de anclajes y sujetadores en la base de la vitrina para almacenaje y protección de sensores, microcontrolador y batería.

FIG. 9

Vitrina-incubadora como dispositivo de cultivo in situ de microorganismos, instalada como parte del proyecto de obra No todo lo que brilla es oro.

Para generar interacción entre los elementos de la instalación — vitrina, muestrario de cultivos y público—, se incorporó un sensor ultrasónico en la base de la vitrina-incubadora para activar luz y sonido.

El código que controla el sistema de iluminación, basado en tiras LED, emplea un sensor ultrasónico HC-SR04 y los pines PWM de un Arduino. El sensor mide continuamente la distancia al objeto más cercano. Si la distancia es igual o menor a 50 cm, se activan las tiras LED. Cada vez que se cumple esta condición, el código selecciona aleatoriamente dos pines de las tiras LED para encenderlos, evitando que se repita la activación de los mismos pines de forma consecutiva. La intensidad de los LEDs se regula con una onda sinusoidal aplicada mediante PWM, lo que genera una transición suave entre encendido y apagado. Una vez apagados, el sistema espera una nueva lectura del sensor y, si la distancia sigue siendo inferior a 50 cm, el ciclo se repite. Tras cumplir 10 veces la condición de distancia, se encienden todas las tiras LED simultáneamente, generando un brillo intenso que inspiraron el nombre de la obra “No todo lo que brilla es oro”.

FIG. 10

Proceso de desarrollo del sistema de iluminación y sonido interactivo para la bioinstalación: (1) Prototipo de circuito de iluminación; (2) Prueba de montaje y funcionamiento de la electrónica; (3) Activación del sistema de iluminación y sonido ante la proximidad del público a la vitrina.

En cuanto al sonido, se utiliza un módulo DFPlayer MP3 para reproducir constantemente una pista de audio registrada con un micrófono de contacto, capturando los sonidos de los frotage que dieron origen a los cultivos microbiológicos. Cada vez que se activa el sistema de iluminación, el volumen de la reproducción aumenta.

11

Iluminación simultánea de todas las tiras LED integradas en el muestrario al cumplirse diez activaciones del sistema de iluminación aleatoria.

CÓDIGO QR

Acceso a la pista de audio reproducida por el módulo DSPlayer durante la exhibición.

Pablo ArancibiaDani Vera

El proyecto fue presentado en la exposición colectiva La Pulsión de lo Errático, realizada en Casa Belgrado en noviembre de 2024, como hito de finalización del primer año de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF - Cohorte 2024. Buenos Aires, Argentina.

FIG. 12 (pág. 19) - FIG. 13 (pág. 20) Registro fotográfico del proyecto realizado en la muestra La Pulsión de lo Errático por Mariana Lombard.

FIG. 14

Muestrario de microorganismos en la bioinstalación No todo lo que brilla es oro.

FIG. 15

Esquema aproximado de interconexión entre el módulo Vitrina y el módulo Muestrario que componen la bioinstalación.

FIG. 16 (pág. 24)

Registro de la finalización del montaje de la bioinstalación.

Dimensiones: Vitrina 30 × 30 × 130 cm (aprox. 6 kg); Muestrario 100 × 100 cm (peso despreciable). Espacio ocupado: 2 × 2 m / Espacio para circulación: 4 × 4 m. Ubicación recomendada: Muestrario montado en pared a 1,2 m del suelo; vitrina ubicada próxima al muestrario con el sensor de proximidad orientado hacia el frente, levemente inclinado hacia el muestrario. Ambas piezas deben estar en proximidad. Condiciones de luz y sonido: La instalación posee iluminación y sonido propios. La vitrina tiene iluminación LED ultravioleta constante. El muestrario cuenta con luz LED cálida intermitente, activada por sensor ultrasónico (se enciende con la proximidad del público). El sonido se reproduce de forma permanente a bajo volumen y aumenta con el encendido de las luces del muestrario. Condiciones ambientales: Se requiere oscuridad. Puede compartir espacio con otras obras de luz tenue y sonido de baja intensidad.

Tomas eléctricas (220V): 1 para la tira LED ultravioleta (vitrina). 2 para los parlantes y la fuente de poder (muestrario). Iluminación de sala: No requiere. Equipamiento externo a la obra: Vitrina: batería externa para alimentar Arduino. Muestrario: parlantes y fuente de poder con salidas de 5V y 12V.

ARQUITECTURA

Muestrario: Requiere estructura superior (envigado) para sostener parlantes, fuente de poder y electrónica. Vitrina: Autoportante. Soportes y cajas: Diseñados y fabricados en 3D como parte del proyecto para ocultar y proteger los equipos.

INSUMOS cinta de papel, cable eléctrico simple (tipo velador), pintura blanca, pegamento rápido, silicona negra líquida, silicona en barra, limpiavidrios, papel absorbente, abrazaderas plásticas, estaño, cinta aisladora.

HERRAMIENTAS destornilladores, pinzas, cúter, tijeras, cautín, pistola de silicona, alicate de puntas, huincha de medir, nivel, plumón negro, zapatilla, adaptador multitoma de corriente, tester. OTROS escalera, cable de extensión eléctrica, cuerda y/o polea.

ADLER, J. (2018). Estética de la ruina: la potencia de los vestigios en el arte contemporáneo. Index: revista de arte contemporáneo, Facultad de Arquitectura Diseño y Artes, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Junio de 2018, no. 5, pp. 92-101.

CARERI, F. (2017). Walkscapes. El andar como práctica estética. (2da. ed. ). Editorial Gustavo Gilli, SL.

CARERI, F. (2016). Pasear, detenerse. Editorial Gustavo Gilli, SL.

CLARÍN. (2021, 12 de abril). Buenos Aires al Sur: el boom de una zona a pasos del subte y Metrobus. Clarín. https://www.clarin.com

CLÉMENT, G. (2018). Manifiesto del tercer paisaje. Editorial Gustavo Gilli, SL.

FIERRO, C. (2023). Enredos e interacciones multiespecie en los baldíos urbanos. Endémico, 1(11), 100-111.

KRAUSS, R. (2002). La escultura en el campo expandido. En F. Hal (Comp.), La postmodernidad (pp. 59-74). Kairós.

SMITHSON, R. (1996). A tour of the monuments of Passaic, New Jersey (1967). En J. Flam (Ed.), Robert Smithson: Collected Writings (pp. 68-74). University of California Press.

SORIANO, M. (2023, 22 de junio). Alquileres: el barrio con aumentos récord que deja la mayor ganancia a los propietarios. La Nación. https://www.lanacion.com.ar

TAVARES, P. (2024). Escritos sobre arquitectura, ecología y derechos no-humanos (pp. 211-221). Caja Negra.

CRÉDITOS

[diseño conceptual e investigación] Pablo Arancibia y Dani Vera [producción técnica y montaje] Pablo Arancibia y Dani Vera [diseño editorial] Dani Vera [video proceso] Pablo Arancibia

ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS [investigación artística] Francisco Paredes y Augusto Zanela [desarrollo de muestra y producción general] Paula Guersenzvaig [producción tecnológica] Nicolás Restbergs y Santiago Fernández García [difusión] Mariana Lombard [cultivos microbiológicos] Isis Vargas y Gabriela Munguía