L'édito

Un jour sans fin

Le 6 juin prochain sera, depuis janvier dernier, la quatorzième journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites. Cette succession de rendez-vous revendicatifs rappelle l’enchaînement, à partir de l’automne 2018, de défilés de gilets jaunes, bientôt suivis des mouvements de contestation du pass sanitaire pendant le Covid. Depuis cinq ans, les reporters chargés de couvrir les mouvements sociaux ne chôment pas. Bonne raison pour Intermed d’ouvrir le dossier chaud de la couverture des manifestations par les médias. La presse joue-t-elle le rôle de loupe grossissante, favorisant ainsi le développement de ces mouvements? A-t-elle tendance à noircir le tableau en privilégiant les scènes de violence les plus spectaculaires?

Comment répondre aux accusations de partialité? Comment établir des relations apaisées entre médias et police? Autant de questions auxquelles nous tentons, ici, d’apporter notre éclairage.

Ce 111e numéro d’Intermed est aussi l’occasion de revenir sur les événements organisés ces dernières semaines par le Club de la Presse, à commencer par notre rendez-vous phare, la soirée de lancement de notre annuaire des médias et de la communication sur la Côte d’Azur. Elle avait lieu le 7 avril au château Valrose où l’Université Côte d’Azur accueillait les invités du club. L’occasion de présenter les nouveaux membres du conseil d’administration, d’échanger entre journalistes et communicants, et de se projeter déjà dans les prochains rendez-vous du club. À noter déjà dans vos tablettes la date du 16 novembre, au campus Georges-Méliès de Cannes, pour une journée d’études sur la couverture médiatique du conflit en Ukraine. D’ici là, bon été… et bonne lecture..

Vincent-Xavier Morvan

Président du Club de la Presse Méditerranée 06

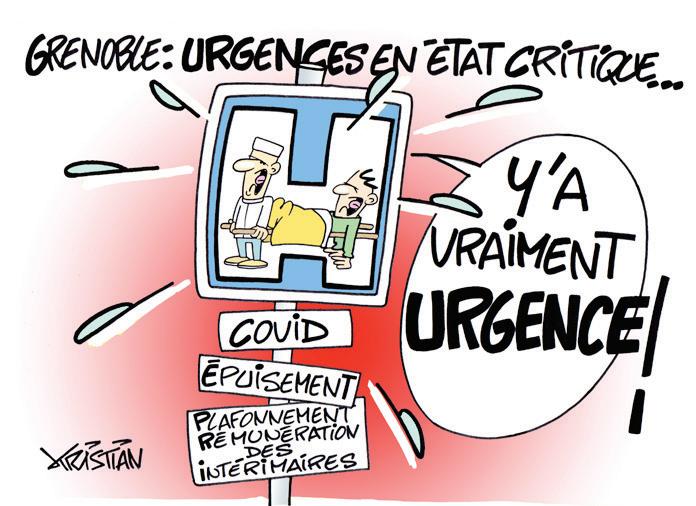

L'actu vue par Kristian

paru dans Nice Matin (29/04/23) N°111 - Mai

Directeur de la publication - Rédacteur

L'Édito / L'actu vue par Kristian ... 2

Les motivations du nouveau CA ..3

L'oeil du Psy..........................................4-7

Culture : Picasso à Antibes.......................8

Tribune : Chat GPT...................................9

Dossier : Manifestations contre la réforme des retraitres.............10-13

Partenaire : OT La Colle sur Loup.....14-15

Actu Club : Modigliani/ JCI à Magnan / Printemps des Arts / Images de guerre 16-19

Actu photo ......................................... 20-21

Diaporama soirée annuaire 2023 ...........22

Dessin paru dans le Dauphiné Libéré (16/04/23)

paru dans le Dauphiné Libéré (22/01/23)

Dessin

Dessin

Entre nous

Les motivations des nouveaux membres du CA

Laurence Dionigi

Diplômée d'une école de commerce et de plusieurs formations (Genre, Art, Psychologie), j'ai exercé le passionnant métier de globe-trotteuse pendant 10 ans en Espagne, au Chili, au Mexique et au Gabon où j’ai travaillé dans divers domaines d'activités. De retour en France depuis 2002, je me suis installée dans la région niçoise dont je suis originaire. C'est au Mexique et en langue espagnole que j'écris mes premières chroniques hebdomadaires dans un quotidien local. Depuis, j'ai fait de la radio pendant 5 ans à Fréquence K et j'ai collaboré auprès de différents médias (Le Patriote, Lou Sourgentin, Fal-Mag, Femmes ici et ailleurs, La Strada, 50/50 le magazine de l’Égalité F-H). Je monte également des colloques, propose des conférences, anime des ateliers philo et des tables-rondes. Autrice à mes heures perdues, j'ai publié des essais, des romans, du théâtre et des albums jeunesse. Je souhaite apporter du sang neuf au Club de la presse 06 par mes compétences transversales..

Laurent Quilici

Aujourd’hui journaliste indépendant et guide-conférencier, j’ai travaillé à SudOuest, Var-Matin, puis Nice-Matin, où j’ai été chef adjoint des informations générales, adjoint de chef d’agence et où j’ai fait partie de la cellule Internet. Le virus du journalisme ne m’a pas quitté, la découverte et l’art me passionnent. J’ai aussi été et suis encore membre de plusieurs associations citoyennes, notamment pour l’animation d’ateliers philo et d’échanges avec les enfants et les jeunes, qui sont la société de demain. En ces temps tourmentés où les démocraties et les personnes sont malmenées, les médias ont une grande importance et leur indépendance est primordiale pour notre avenir. Rien n’est jamais acquis définitivement, mais bien des choses peuvent avancer. L’actualité et les milieux associatifs le montrent tous les jours.

Le club de la presse Méditerranée 06 a son rôle à jouer en utilisant les nouveaux outils de communication. Je souhaite simplement y contribuer dans la mesure du possible..

L'oeil du Psy

Jean-Luc Vannier, psychanalyste, chargé d’enseignements à Université Côte d’Azur, professeur à l’Edhec et à l’Ipag, nous livre ses dernières notes de lecture, l’une sur un article du quotidien belge Le Soir portant sur les déclarations des accusés au procès des attentats de Bruxelles, et l’autre sur une recension par Le Monde d'un ouvrage portant sur la radicalisation djihadiste.

Note Le Soir avril 2023

Dans un article paru en ligne le 13 avril 2023 dans le quotidien belge Le Soir, le journaliste Louis Colart évoque les déclarations des principaux accusés des attentats commis à Paris et Bruxelles les 13 novembre 2015 et 22 mars 2016. A l’accoutumée, nous avons sélectionné, en les numérotant, certains passages de l’article que nous faisons suivre de nos commentaires (en italique).

-1- « Au fond, pourquoi réaliser des attentats terroristes en Europe ? La question a été franchement posée, ce jeudi, aux principaux accusés des attentats de Bruxelles – excepté à Osama Krayem, qui boudera le box jusqu’au bout de son procès. Leur offrant l’occasion d’expliquer leur doctrine, leurs motivations et de tenter de légitimer les actes atroces commis à Paris et Bruxelles les 13 novembre 2015 et 22 mars 2016. »

JLV : « légitimer des actes atroces ». La formulation du journaliste laisse à penser que les terroristes incriminés seraient en mesure d’expliquer logiquement, voire de « justifier » par une sorte de conscience explicative, les actes commis. Sans parler des « motivations », vocable dont nous n’avons de cesse de pointer et de critiquer la récurrence de l’usage dans la tentative d’appréhension – une rationalisation rassurante –des actes terroristes. Louis Colart nous fournit pourtant, dès le chapeau de son

article, le moyen d’analyser et de réfuter ces « motivations » lorsqu’il écrit : « Pour la plupart, ils renvoient Daesh et la coalition internationale dos à dos. » Les accusés emploient les mêmes formules, et ce, à la virgule près : l’exemple paradigmatique du discours « plaqué », restitué de manière systématique sous la forme d’un étayage discursif mais non intégré par le sujet et auto-justificateur de son acte. La juge d’instruction belge Isabelle Panou avait expliqué, lors de son témoignage au procès parisien du Bataclan, que les terroristes n’avaient pas la capacité de dépasser et de prolonger, par une authentique réflexion politique, ce type de discours figé.

-2- « C’est après une grave blessure à la mâchoire, quand il [Sofien Ayari] est envoyé en revalidation à Raqqa, qu’il « bascule ».

JLV : La « blessure » constitue-t-elle vraiment le moment de « bascule » dans

la mise en acte jusqu’au-boutiste ? Il est permis d’en douter. Si « bascule » il y a, celle-ci préexiste sans doute dans la psyché du terroriste. L’erreur consiste, selon nous, à faire correspondre cette « bascule » au moment exclusivement repérable, par l’intéressé, du ressenti physique de sa « blessure ». Cette « datation » fournit en outre un argument qui s’intègre plus facilement dans le discours justificateur a posteriori.

-3- « Envoyé en Occident par la route des migrants, le djihadiste tunisien reconnaît que cette sortie de la Syrie en guerre a quelque peu atténué sa « colère » et sa « haine »…Pas de quoi toutefois le détourner de sa mission. « C’est plus compliqué. »

JLV : Preuve supplémentaire, s’il en est, des mécanismes profondément enfouis dans la psyché du terroriste et à l’origine de sa radicalisation djihadiste : laquelle ne dépend nullement d’une modification

de l’environnement. Il a bien raison d’affirmer « c’est plus compliqué » !

-4- « Bilal El Makhoukhi, le Bruxellois revenu de Syrie grièvement blessé et qui sera amputé d’une jambe, a un avis plus radical encore. « S’il y a eu des attentats, c’est parce qu’il y a eu des bombardements. Si vous ne dites pas ça, on ne passe que pour des psychopathes. »

JLV : Idem. La mise en avant d’une argumentation extérieure soutient un évitement de la confrontation de l’intéressé avec ce qu’il n’est pas en mesure d’élaborer psychiquement. En psychiatrie, ce serait l’exemple même de la mise en place chez le sujet d’un système idéatif : une construction – quasi –délirante au travers d’une formulation générale qui englobe et dépasse le destin de l’intéressé tout en lui permettant de s’insérer dans un système d’équivalence et de justification (« s’il y a eu…c’est parce que »). L’ensemble a pour finalité d’empêcher l’éclatement de la psychose.

-5- « El Makhoukhi garde un souvenir idéalisé de son passage en Syrie. « Bien que c’était dur », reconnaît l’homme blessé sur zone, « j’y ai passé les meilleurs moments de ma vie. Je me sentais vivant. Je n’aurais pas échangé ça contre une vie de château. »

JLV : Faudra-t-il encore, comme l’on dit en persan, ajouter du sucre sur du miel ? La formulation d’El Makhoukhi « je me sentais vivant » est saisissante de justesse psychique et illustre la fonction pacifiante pour tout psychotique d’une vie rigoureuse et minutieusement réglée par des contraintes extérieures, voire par un engagement marqué du sceau de l’ultime.

-6- « J’ai conscience que certaines choses peuvent choquer et blesser, (...) mais je préfère une vérité qui blesse plutôt qu’un mensonge qui fait du bien », lance pour sa part Salah Abdeslam, en faisant référence à la vague d’attentats en Europe, réponse selon lui aux bombardements de la coalition en Syrie et en Irak. »

JLV : Il est plus difficile d’interpréter, hors contexte et privés de leur intégralité, les propos de Salah Abdeslam. S’il reprend à son compte la formulation à l’identique – les attentats sont une réponse aux bombardements –, nous pressentons un début d’élaboration dont témoigne l’opposition des mots « vérité » et « mensonge ». Il pourrait être intéressant d’éclairer cette élaboration dans le cadre de l’incarcération : de très nombreuses vignettes cliniques montrent les effets subséquents de la sanction pénitentiaire sur le psychisme des sujets. Mais nous savons aussi que celui-ci peut conserver, même dans le délire d’interprétation, une certaine dose de sens moral.

-7- « Mohamed Abrini, l’homme au chapeau de Zaventem, est sur la même ligne : « On est toujours dans cette guerre entre l’Orient et l’Occident. » JLV : Sans commentaire.

Note Penser la radicalisation djihadiste

Dans un article en ligne paru le 17 février 2023, un journaliste du quotidien Le Monde évoque l’ouvrage d’Elyamine Settoul « Penser la radicalisation djihadiste ». A l’accoutumée, nous citerons, en les numérotant, quelques extraits de cet article et les ferons suivre de nos commentaires (en italique).

-1- « Enfin une pensée complexe qui échappe à la controverse de « l’islamisation de la radicalité contre la radicalisation de l’islam ».

JLV : le journaliste fait ici référence à la dichotomie bien connue entre les thèses d’Olivier Roy sur « l’islamisation de la radicalité » et celles de Gilles Kepel sur la « radicalisation de l’islam ».

-2- « A la notion de radicalisation, qui a fait florès mais reste floue et peu aca-

démique, l’auteur préfère d’ailleurs celle d’engagement. Et à celle de profil, il préfère celle d’un parcours qui se déploie dans le temps. »

JLV : la notion d’engagement ne nous paraît pas adéquate pour décrire la radicalisation djihadiste. Son utilisation a pour conséquence, pensons-nous, d’en séculariser voire d’en neutraliser la dimension religieuse intrinsèque. Outre le fait qu’il connote traditionnellement une forme de respectabilité, l’engagement in-

duit une idée de conscience, de réflexion plus ou moins logique et rationnelle qui ne nous apparaît pas d’emblée dans les processus psychiques de la radicalisation djihadiste. Quant à l’idée de « parcours », elle traduit, selon nous, une lecture phénoménologique qui correspond à une mode académique visant à rendre désormais compte d’agirs humains en évitant d’aborder leur complexité intrapsychique. « On cède d’abord sur les ...

mots et puis peu à peu aussi sur la chose » rappelle Freud.

-3- « La sociologie, la science politique, l’anthropologie ont tenté de répondre à cette question en usant de théories diverses, anciennes et nouvelles : celle du choix rationnel, celle de la frustration relative, celle des itinéraires en escalier, celle du cadrage, ou encore l’approche processuelle. Toutes ont une part de vérité, mais aucune de ces théories ne parvient, à elle seule, à embrasser la totalité d’un phénomène extraordinairement complexe. »

JLV : Nous ne pouvons qu’acquiescer. D’où l’impossibilité, comme nous la défendons régulièrement dans nos publications, d’un modèle théorique définitif de la radicalisation djihadiste. Tentation néanmoins récurrente et qui répond à un besoin de réassurance typiquement humain : séparer le bon grain de l’ivraie. L’auteur n’y échappe d’ailleurs pas comme nous le verrons plus loin.

-4- Pour pouvoir cerner les dynamiques de radicalisation, écrit Elyamine Settoul, qui se réfère souvent aux travaux de Marc Sageman aux Etats-Unis et de Xavier Crettiez en France, il faut combiner trois types de facteurs, d’ordre macro, méso et micro. Le niveau macro désigne l’environnement social et politique, le niveau de marginalisation et de frustration sociales. Le niveau méso désigne l’entourage immédiat : amis, famille, allégeances, etc. Quant au niveau micro, il met en jeu la construction identitaire et la psychologie des individus.

JLV : Nous avons eu l’occasion de critiquer dans une recension pour la revue « Psychiatrie Française », les travaux Marc Sageman et, en particulier, une assertion pour le moins étonnante de cet auteur, reprise sans précaution par un spécialiste allemand du terrorisme, sur le fait que « les terroristes islamistes

sont étonnamment normaux du point de vue de la santé mentale ». Assertion qui reflète une méconnaissance – une forme de résistance ? – de la psychologie des profondeurs mais qui ne surprend guère pour qui s’intéresse aux évolutions de la psychologie aux Etats-Unis. Quant aux réflexions, certes plus pertinentes, de Xavier Crettiez dont Le Monde avait aussi rendu compte, nous en avons souligné dans une note plus substantielle de janvier 2022 les faiblesses et les contradictions.

-5- « Il combine ces trois niveaux avec cinq variables, qui forment un pentagone : la dévotion (religieuse), l’émotion (sociogénérationnelle), la politisation (militante), la manipulation (de type sectaire) et la pulsion (criminelle). Chacune de ces variables est présente dans les processus de radicalisation, mais à des degrés divers selon les individus, les milieux et les trajectoires. L’on a donc affaire à un modèle complexe. » JLV : ici ressurgit la tentation, évoquée au point 3, d’un modèle, fût-il « complexe » : le pentagone. La notion « d’émotion » est, par ailleurs, monnaie courante dans la psychologie de surface et, plus encore, dans le pathétisme larmoyant qui sévit sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un affadissement regrettable de notions plus précises telles que celles de l’affect ou de l’angoisse. Quant à la soi-disant « pulsion criminelle », cette acception trahit le raccourci du sens commun lequel ne rend pas justice aux multiples facteurs, notamment sexuels, susceptibles de l’éclairer.

-6- « L’un des passages les plus stimulants de l’ouvrage consiste à mettre en miroir engagements militaire et djihadiste. L’armée et le djihadisme entretiennent des liens troubles qui se ressemblent partiellement et s’excluent également. « L’univers militaire et les

sphères djihadistes peuvent se concurrencer, s’attiser ou même se compléter », écrit Elyamine Settoul. L’auteur voit dans l’engagement militaire un substitut possible à la radicalisation djihadiste. » JLV : Réflexion très intéressante à condition de l’approfondir et d’en tirer les conclusions pour la psyché, à savoir que la radicalisation djihadiste offre un étayage psychique structurant et – illusoirement – salvateur pour le sujet en proie à l’effondrement. Dit autrement : « de nombreuses observations confirment la fonction pacifiante pour le psychotique d’une vie réglée par des contraintes sévères, telles que celles proposées par des communautés religieuses ou militaires».

-7- « Outre l’homogénéité générationnelle des djihadistes français, l’auteur note « le constat relativement fréquent d’une présocialisation à la transgression et la récurrence de trois types de carences : les failles identitaires, affectives et narcissiques ».

JLV : ce n’est pas faux mais la liaison entre les « trois types de carences » requiert de plus amples précisions. Les problématiques « narcissiques » seraient plus enracinées dans les défaillances initiales du rapport inconscient parentenfant tandis que celles, « identitaires », correspondraient davantage, notamment du point de vue de l’agressivité, au morcellement de l’image du corps.

-8- « Outre les convertis, qui représentent 15 % à 20 % des recrutements, l’EI a su attirer des profils atypiques : ceux que M. Settoul appelle les « perdants radicaux », les homosexuels refoulés et les cas psychiatriques. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le terroriste au camion de la promenade des Anglais à Nice, offre une bonne synthèse des trois. »

JLV : c’est également une approche que nous défendons dans nos différentes

publications. Encore convient-il d’éviter certaines confusions et autres simplifications : une pratique homosexuelle n’est nullement incompatible avec la psychose clinique. Mais dans ce cas – celui de Mohamed Lahouaiej Bouhlel en tant que prostitué ? – il faut sous doute s’interroger : en premier lieu, sur le fait que la satisfaction apparente des pulsions homosexuelles n’ait pas empêché qu’une part – infantile – de cette pulsion soit demeurée refoulée et ait pu donner naissance aux troubles paranoïaques. Ensuite, qu’une formation délirante de nature homosexuelle s’apparente davantage au transsexualisme et moins à la structure perverse homosexuelle – au sens clinique – d’un sujet.

-9- « Le dernier chapitre de cet ouvrage court mais dense évalue les politiques publiques et les stratégies de désengagement, sans asséner de certitudes. « Si l’offre idéologique actuellement disponible n’est plus aussi séduisante qu’il y a quelques années, les conditions sociales qui ont contribué à fabriquer le “terreau des terros” demeurent résilientes et pour l’essentiel quasi intactes », note l’auteur en guise de conclusion. »

JLV : Il nous apparaît que les autorités françaises ont délaissé les outils, peu performants dans l’ensemble, de la déradicalisation, pudiquement appelée « désengagement » ou « distanciation » comme en Allemagne, afin de privilégier la prévention. C’est-à-dire, mettre l’accent sur le contre-investissement fondé sur les valeurs républicaines, contre-investissement censé prévenir, voire faire barrage aux multiples voies empruntées par la radicalisation. Encore faudrait-il inclure dans ce contre-investissement celui inhérent à la langue française : langue structurante dans ses règles syntaxiques et orthographiques et éminemment politique dans son esprit..

Bonne retraite Eric ! Entre nous

Notre ami Eric Gaillard, photojournaliste vient de faire valoir ses droits à la retraite. La presse photo perd un de ses talentueux journaliste. Eric est né à Nice en 1958. En 1967, sa famille part s'installer au Cambodge. Ses premières photos seront des témoignages de guerre. Il a 14 ans, seulement un Instamatic, mais déjà des réflexes de reporter. En 1973 il rentre à Nice, termine sa scolarité et s'inscrit à la Faculté de Droit. C'est pendant ses années lycée qu'il rencontre un autre reporter-photographe talentueux, Raph Gatti, alors correspondant de l'AFP. Eric devient son élève. Un apprentissage en pointillé, études obligent, le conduit en 1977 à son premier reportage autonome. A Noël 1978, il part pour Beyrouth, en free-lance. Il est blessé, mais vend ses photos à Paris-Match, qui ne les publiera pas... Ces mésaventures ne l'empêchent pas d'abandonner le droit pour devenir à cent pour cent de son temps ce qu'il était déjà à cent pour cent de son âme : journaliste ! Il collaborera à l'AFP, puis en 1985

sera engagé par l'agence de presse concurrente, Reuters. Il a donc déjà une expérience des conflits, Nice est à la porte de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie. Il couvrira la Révolution de velours et les tragiques événements roumains.

Durant ces presque quarante années, nous nous retrouvions souvent sur les mêmes coups. Puis dès 1985, c'est au Festival de Cannes que nous passions les quinze jours de la compétition. Je lui avais rendu hommage, ainsi qu'à dix-huit autres reporters-photographes couvrant la manifestation depuis ses débuts, dans un ouvrage « Festival de Cannes-Stars et Reporters » (Editions du Ricochet).

Comme il était sans arrêt en mouvement, j'avais alors écrit qu'il me faisait penser au Marsupilami, la bondissante créature de Spirou !

Bon il fut aussi avec André Villers le photographe de... mon mariage ! Ciao Eric a si reveire..

Jean-François Téaldi

Culture Picasso au musée d’Antibes, la fin du début.

Suprême élan vers

l’éternité

Les dernières années. Ces années moquées par certains, considérées comme une décadence voire une descente aux enfers… Ces années marquant le début de la fin ont en fait été une période foisonnante, pétillante d’invention et d’audace, ivre de liberté. Picasso a tout osé, tout tenté et magnifiquement réussi ce final en apothéose. En fait la findu début à prendre sans doute au sens de finalité.

Le musée Picasso d’Antibes, musée où l’artiste oeuvra des années durant, a choisi de donner à voir quelques unes de ces œuvres magistrales réalisées par Picasso de 1969 à 1972.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des nombreuses manifestations marquant le cinquantième anniversaire de la disparition du Maître.

Picasso avait coutume de dire que

« La jeunesse n’a pas d’âge »

Cette exposition en fait l’éclatante démonstration. Comme l’écrit JeanLouis Andral, directeur du Musée, « A quatre-vingt-dix ans l’artiste réaffirme que la peinture est d’abord une affaire de désir et… c’est à une fête joyeuse qu’il nous invite ».

Fête de l’imagination, de l’amour, des couleurs, des lignes toujours renouvelées, de tous les possibles. Picasso c’est d’abord, et jusqu’au dernier soupir, cette façon unique d’aborder le réel pour le dépasser, ouvrir de nouveaux horizons et lancer des flèches vers le futur. Il faut d’urgence découvrir ce nouvel accrochage permettant d’admirer des chefs d’œuvre issus de nombreux prêts et rarement exposés..

Nicole Laffont

« Picasso. La fin du début ».

Musée Picasso. Place Mariejol. Antibes. Jusqu’au 2 juillet.

va-t-elle remplacer les journalistes et les communicants ?

Les outils d'intelligence artificielle émergents remettent en question les modes de travail de ces deux professions.

Il est difficile actuellement d’échapper à la déferlante d’articles sur le thème de l’intelligence artificielle et de ChatGPT sur la production de contenu.

ChatGPT peut avoir un impact sur l'écriture journalistique ou sur la production de contenu des communicants de plusieurs manières. Voici quelques conséquences possibles : Automatisation de certaines tâches : ChatGPT peut aider les journalistes ou les communicants à automatiser certaines tâches répétitives telles que la rédaction de résumés d'articles ou de brèves ou la rédaction de courriels ou de messages de réseaux sociaux. Cela peut leur permettre de gagner

du temps et de se concentrer sur des tâches plus complexes.

• Augmentation de la production de contenu : avec ChatGPT, les journalistes ou les communicants peuvent potentiellement produire plus de contenu en moins de temps. Cela peut être particulièrement utile pour les médias en ligne ou les entreprises qui ont besoin de publier fréquemment pour maintenir leur audience.

• Risques de désinformation : les modèles de langage tels que Chat GPT sont entraînés sur de grandes quantités de données, qui peuvent inclure des informations erronées ou des biais. Si les journalistes ou les communicants utilisent ChatGPT pour générer des articles, il est important de vérifier les faits et de s'assurer que le contenu produit est exact et fiable.

• Perte de l'aspect humain : bien que ChatGPT puisse générer du contenu de manière efficace, il ne peut pas remplacer complètement l'expertise humaine. Les journalistes et les communicants doivent continuer à apporter leur expertise et leur perspective unique à leur travail pour garantir que le contenu est pertinent et de qualité.

Le texte ci-dessus a été intégralement produit par GPT en lui rentrant quelques mots clés : IA-conséquences-journalistes-communicants.

Il est évident que le texte précédent est intelligible, cohérent, pertinent eu égard aux mots clés entrés dans la requête. Remplit-il aussi une condition d'exhaustivité en épuisant la totalité des problématiques envisageables dans le domaine considéré ? Il est difficile de pouvoir répondre à cette question pour juger de la qualité de la réponse de ChatGPT, mais on peut toutefois s‘interroger sur un point non abordé dans cette réponse : quel impact pour les professions

considérées ?

Le bruissement le plus entendu dans l’espace médiatique est l’inquiétude des professionnels sur le risque de mise au chômage de journalistes et de communicants remplacés par des robots. Il y a effectivement un risque pour les productions textuelles de qualité médiocre, pour l’une ou l’autre des deux professions… Le remplissage des rubriques des sites internet de qualité médiocre sera le terrain de prédilection de ChatGPT ou de ses confrères. (ChatGPT, écris-moi 500 caractères pour dire que mon entreprise est soucieuse de l’environnement et du bien-être de la planète ou bien 800 caractères sur l’allongement de la durée de travail après 62 ans). La production de contenu banal en sera facilitée, mais qui lira ce gloubi-boulga au-delà de la titraille ? À mon sens, seuls émergeront les contenus de qualité avec des exigences plus fortes sur leur apport informationnel. Sans que ChatGPT me l’ait suggéré, il semble que l’on ne peut dissocier la question de la réception des contenus textuels de leur production. Écrire quoi et pour qui et dans quelle visée ? Il est loin d’être certain que la surproduction de contenu médiatique ou communicationnel mainstream suscite l’enthousiasme des lecteurs. Nous sommes aujourd’hui saturés d’images publicitaires, ne serons-nous pas, demain, saturés de contenus auxquels plus personne ne prêtera attention ?

Les tentatives d'interdiction de l’utilisation de ces aides à la rédaction par l’intelligence artificielle me semblent aussi vaines que toutes les tentatives du passé d’entraver les innovations que nous connaissons depuis des siècles. Il faudra juste avoir l’intelligence naturelle pour savoir comment tirer profit des nouveaux outils qui nous sont proposés.

Philippe Bellissent

Partenaires 2023

MANIfESTATIONS

CONTRE LA RéfORME DES RETRAITES.

LES MéDIAS ONT-ILS jOué

lEs inCEndiairEs ?

- Les journalistes ont-ils joué les incendiaires ?

- Violences : les journalistes pris pour cible. Casser du journaliste. La profession se mobilise contre cette nouvelle

forme de haine.

La rédaction du Club de la Presse 06 ouvre le dossier sensible de la couverture médiatique des évènements liés à la réforme des retraites. Notre association, depuis sa création en 1997, a changé de visage mais elle demeure adossée à des valeurs simples, issues du Conseil National de la Résistance : l’éthique, la déontologie, la liberté de la presse et son indépendance. Ces valeurs, fragiles, sont pour le moins bousculées. Sans sombrer dans le corporatisme, les journalistes doivent se remettre en question.

Comment a été traitée médiatiquement la réforme des retraites : une étude universitaire révélée par Radio

france

Une étude universitaire, affinée, décrypte ces trois derniers mois de contestation de la réforme des retraites dans les médias. Elle précise également quelles ont été les interactions sur les réseaux sociaux depuis le début du mouvement.

C’est une photographie en temps réel des débats sur Internet concernant la réforme des retraites. Une équipe de chercheurs toulousains a épluché plus de 8 000 articles de presse, plus d’un million de tweets et 42 000 posts dans des groupes Facebook. Ils ont également analysé les échanges sur la plateforme Reddit et les commentaires de la pétition de l’intersyndicale. « D’autres réflexions se sont agrégées, pour venir à une réflexion du travail dans la vie », affirme la chercheuse du Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales de l’université de Toulouse Paul-Sabatier. Les auteurs du rapport « Débattre coûte que coûte », la réforme des retraites et ses critiques dans la presse et sur les médias sociaux observent également la place centrale occupée par BFMTV dans les échanges sur Twitter.

Chaque jour 1 500 contenus sur la réforme

Grâce à la base Europress, les chercheurs ont établi que les médias français ont publié en moyenne chaque jour plus de 1 500 contenus en lien avec la réforme. Sur certaines journées, comme

lors de la mobilisation du 7 mars, l’utilisation du 49.3 le 16 mars, puis la journée de grève du 23 mars, jusqu’à 18% des contenus produits par les médias concernaient la réforme des retraites. Soit près d’un article sur cinq. « La presse parisienne et nationale va se focaliser sur les sources proches du gouvernement, qu’elle cite non-stop. Elles sont dans un débat économique et politique», relève Brigitte Sebbah, qui a écrit le rapport au côté de Nikos Smyrnaios et Jules DiléToustou.

Le clivage presse de gauche

presse de droite

Les chercheurs ont constaté une différence de traitement entre la presse classée à droite, plus axée sur les explica-

tions techniques et le jeu politique, et la presse classée à gauche, qui insiste sur les questions de santé et de souffrance au travail. « La presse parisienne, notamment de droite, (…) a joué en quelque sorte le rôle de courroie de transmission du point de vue du gouvernement et de l’Élysée à travers les articles des journalistes politiques », estiment-ils.

Si les images de violences policières ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux, les chercheurs observent un traitement du sujet par les médias de presse écrite « marginal et anecdotique », ainsi qu’« une tendance nette à la fait-diversification avec une focalisation sur les débordements », comme les feux de poubelles, et une large place laissée à la communication gouvernementale.

Diversité de la PQR

La presse quotidienne régionale marque de son côté « un intérêt fort pour toutes les facettes du mouvement, en reprenant les revendications, avec des portraits de gens. Mais elle a peu parlé du débat parlementaire », selon Brigitte Sebbah.

DOSSIER

Les médias ont-ils roulé pour le gouvernement ?

À cette question lancinante : une réponse politique. Une partie du public - les opposants à Emmanuel Macronremettent en cause l’indépendance des grands médias : chaînes généralistes et d’information continue. En revanche, la « boutique médiatique » qui regroupe télés, radios, journaux, réseaux sociaux (où le pire côtoie le meilleur), diversifie les sources.

L’overdose d’informations contribue, cependant, à brouiller les esprits. La redoutable maxime : « Trop d’info tue l’info ! » triomphe plus que jamais. La communication prend le pas sur l’information depuis longtemps. Le record en la matière a été pulvérisé le 29 mars. Qui aurait osé imaginer il y a dix ans que le chef de l’État accorde un entretien à Pif le mag ? Le président de la République a répondu aux questions de quinze lecteurs du trimestriel, à l’heure de fêter les 75 ans du célèbre chien de la presse enfantine

Les médias ont-ils joué aux incendiaires ?

La question est récurrente et vise les chaînes d’infos continu

Personne n’a oublié les dérives des chaînes TV lors des attentats de Paris en janvier 2015 qui ont quitté, parfois le rôle d’observateur pour celui d’acteur.

Un enquêteur de la brigade criminelle a expliqué, lors du procès des terroristes, comment les négociateurs de la police avaient été gênés par les tentatives de certains journalistes de joindre directement les terroristes.

Alors que jamais un policier n’a réussi à avoir en ligne les frères Kouachi dans l’imprimerie, un court échange a eu lieu avec un journaliste de BFM TV ayant appelé le numéro de fixe.

Depuis ces dérapages, les chaînes d’info, tout en restant axées sur l’émotionnel, prennent plus de précautions. Il est de bon ton dans certains cénacles d’instruire le procès permanent des ces chaînes. Le Club de la Presse 06, sans se départir d’un esprit critique, ne donne pas de leçons.

Ce n’est pas le cas de Sophie Binet. La nouvelle secrétaire générale de la CGT

a refusé, le 6 avril, de répondre à une journaliste de C News. « Je m’adresse à tous les médias qui garantissent la liberté d’expression et une pluralité ! ». « La preuve que non ! », a rétorqué la journaliste de C News.

Un observateur des médias, Samuel Gontier, chroniqueur à Télérama, constate qu’au fil du conflit des retraites « les rédactions sont obligées de tenir compte du rejet massif de la réforme, sinon elles se couperaient de leur public ».

Des médias partisans ?

Force est de constater que des voix se sont élevées dans plusieurs rédactions.

Au Parisien et à France Télévisions, des sociétés de journalistes (SDJ) et des organisations syndicales ont pris position contre le traitement « partisan » réservé par leur média à la mobilisation contre la réforme des retraites. Ils dénoncent le trop-plein d’interviews de membres du gouvernement en une et d’éditos favorables à un texte contesté.

Les journalistes dans le viseur

Les journalistes sont détestés depuis toujours

par les adeptes de la haine et de la violence.

S’attaquer à la presse physiquement, c’est comme casser un thermomètre indiquant une température trop élevée. Les débordements lors des manifestations hostiles à la réforme de la retraite se sont caractérisés par l’augmentation des agressions contre les journalistes

(rédacteurs, photo-journalistes, cameramen). « Casser du journaliste »s’inscrit dans le droit fil de « casser du flic ».

Les violences contre notre profession ne datent pas d’hier. Il existait, cependant, une certaine forme de pudeur

parmi de nombreux confrères à relater les menaces dont ils étaient l’objet dans les quartiers où les trafiquants de drogue tentent d’imposer leur loi. Ces individus rejettent tout ce qui représente une forme d’autorité, facteurs, médecins, sapeurs-pompiers, livreurs. Et journalistes.

Minoritaires en nombre, ces délinquants pourrissent l’existence des habitants.

Les journalistes nouvelles cibles

Depuis les manifestations des gilets jaunes en 2018, des casseurs, BlackBlocs, extrémistes d’ultra-droite et d’extrême gauche, délinquants s’en prennent, parmi leurs cibles, à des journalistes.

Fait sans précédent : des reporters de chaînes d’infos continu sont intervenus en direct lors des manifestations contre la réforme des retraites, sans donner leur noms et sans être filmés.

Plainte de BFM TV

BFM TV a porté plainte après l’agression de deux de ses journalistes mardi 21 mars à Paris alors qu’ils couvraient la manifestation contre la réforme des retraites. La chaîne a condamné fermement l’agression dont ont été victimes ses journalistes et réaffirme son attachement à la liberté de la presse et au droit à l'information.

Les deux journalistes en question, Jérémie Paire et Baptiste Keita, selon leur récit, ont été pris à partie par des casseurs d’abord place de la République puis aux alentours de la place de la Nation, recevant notamment « des coups de pied et des coups de poing ».

D'après les journalistes, « il y avait la volonté de voler la caméra ». L’intervention d’« une participante à la manifestation et (de) quelques autres personnes » a finalement permis « leur exfiltration » du cortège, ont-ils également relaté.

Presse et police

Les relations presse-police ont été de tous temps difficiles. Sans doute estil urgent, face aux violences dont sont

l’objet les forces de l’ordre, de tenter d’établir un climat de confiance pressepolice par le biais du nouveau schéma national du maintien de l’ordre (SNMO, un texte qui encadre la liberté de travailler des journalistes lors des manifestations).

« Après une rédaction et une mise en œuvre qui nous paraissaient satisfaisantes, explique Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, le nouveau schéma national arrêté fin 2021 n’est pas respecté ».

Des membres des forces se sont livrés à des actes de violence à Paris contre des journalistes, favorisés par la confusion inhérentes à la présence de casseurs et autres Black-Blocs. Ces dérapages sont inacceptables d’autant que les rédactions ont mis en exergue les vio-

lences dont ont été victimes les forces de l’ordre.

Et à Nice ?

Si les images des centres-villes de Bordeaux, Lyon, Rennes ou Nantes dévastés par les manifestations ont fait le tour

des médias, rien de tel à Nice. Mais sommes-nous vraiment une exception ? Nice n’est pas différent de Marseille, Strasbourg ou Lille, d’autres métropoles qui, généralement, ne connaissent pas de violences importantes à l’occasion des défilés. Faut-il voir là un effet de loupe des médias qui, en focalisant sur les villes à problèmes (mais la presse a horreur des trains qui arrivent à l’heure, c’est bien connu), laissent à penser que les villes où tout se déroule dans le calme sont des exceptions, alors que c’est tout le contraire ? Il est toujours nécessaire, comme le fait notamment LCI quand elle diffuse des images de casse, de rappeler que, bien souvent, cela reste anecdotique en comparaison du nombre de personnes qui défilent dans le calme. L’on peut donc continuer à manifester à Nice en toute tranquillité, où les interpellations et les incidents ont été rarissimes dans les derniers défilés. Seuls incidents notables à relever : le lancement d’un pavé dans la permanence du député Éric Ciotti, partisan de la réforme, et le placement en garde à vue de l’un des adeptes du « lancer de Macron », ce paillassou à l’effigie du président de la République qu’ils s’amusent à lancer en l’air à l’aide d’un drap mais qu’ils ont eu le malheur de placer sur la voie ferrée de la gare de Nice, dans un mise en scène jugée macabre par la préfecture, qui a porté plainte. Quant aux relations entre reporters et manifestants, rien à voir avec celles, souvent tendues, des rassemblements de gilets jaunes qui avaient souvent tendance à voir dans les médias les alliés du système.

Dossier de la rédaction du CPM O6 coordonné par Paul Barelli vice-président du CPM O6 et ex correspondant du Monde à Nice

« la Colle-sur-loup est l’épicentre touristique du département »

Vincent Pomparat, directeur de l’Office de tourisme et du commerce de La Colle-surLoup, se livre sur son parcours, son métier et les enjeux du tourisme sur la Côte d’Azur.

Entretien avec

Vincent Pomparat

Propos recueillis par

Vincent-Xavier Morvan

Vincent-Xavier Morvan : Qui êtes-vous ?

Vincent Pomparat : J’ai 53 ans, je suis directeur de l’Office de tourisme et du commerce de La Colle-sur-Loup, dans les AlpesMaritimes, depuis six ans. Je suis arrivé dans la région en 2014 par voie de mutation alors que j’avais été nommé directeur de la résidence de tourisme Belambra à La Collesur-Loup. C’est la plus importante du département, avec 1 000 lits répartis sur 14 hectares de forêt. Elle représente 70% des lits marchands de la commune, le reste étant composé de quatre hôtels, d’un camping 5 étoiles et d’un multitude de chambres d’hôtes. C’est ainsi que j’ai découvert cette destination. Mais

après vingt-deux ans à travailler, avec une exigence de mobilité très importante, pour des clubs de vacances comme le Club Med ou Pierre & Vacances, sur site ou au siège, nous avons décidé avec ma famille de nous sédentariser ici. On a posé nos valises, mais il fallait que je trouve un emploi. Au même moment, le poste de directeur de l’Office de tourisme était vacant. J’ai postulé et ça a marché. Un vrai cadeau du ciel!

V-X M : Est-ce un office municipal ?

V P : Pas tout à fait, nous sommes un établissement public industriel et commercial, un Epic, avec un conseil d’administration et un budget propre. Je suis contractuel de la fonction

publique territoriale et les quatre autres employés ont des contrats de droit privé. Nous ne sommes pas directement rattachés à la mairie, même si figurent au CA des élus, en plus des socio-professionnels. Le président est le maire actuel, JeanBernard Mion, mais cela n’a pas toujours été le cas.

V-X M : La Colle est-elle une commune touristique ?

V P : Oui, et elle est même « station classée de tourisme» car elle remplit trois critères, avoir un office de tourisme, organiser des animations touristiques et disposer d’une capacité d’hébergement suffisante. Ce statut formalise notre vocation touristique.

V-X M : En quoi consiste votre travail ?

V P : Faire le marketing de la destination, c’est-à-dire valoriser l’attractivité de la commune. Si Nice, par exemple, va draguer les Chinois, les Qataris ou les Américains, nous, on se contente d’aller séduire un bassin beaucoup plus local. Notre objectif est davantage de valoriser la commune pour ce qu’elle a d’attractif tout au long de l’année que de remplir Belambra l’été, on n’a pas besoin de le faire. Malgré tout, nous faisons aussi du marketing touristique pour maintenir un certain taux de remplissage. Là, on s’inscrit le plus souvent dans les campagnes de promotion du Comité régional du tourisme. Nous participons ainsi à des salons comme le Mondial du tourisme à Paris, le Salon du Randonneur ou le Salon du Running.

Quels sont vos axes de promotion ?

V. P : Il y en a deux. Le premier, c’est notre position géographique centrale. Toutes les communes disent qu’elle sont les meilleures, mais ce point est incontestable : nous sommes l’épicentre touristique du département. D’ici, on rayonne très facilement sur Monaco, Nice, Cannes, Grasse… Nous préparons d’ailleurs une exposition à l’Office de tourisme avec l’affichiste Éric Garence. Il présentera une quinzaine de destinations azuréennes accessibles « dans l’heure ». C’est d’ailleurs le titre de cette exposition, qui deviendra permanente. Et le second axe, c’est qu’avec 50% d’espaces naturels protégés, nous attirons naturellement les pratiquants de sports de plein air, que ce soit le vélo et le VTT, le kayak

et le paddle sur le Loup, l’escalade, la randonnée, la course à pied… Émilie Fer, médaille d’or aux JO de 2012, était licenciée au club de kayak local.

V-X M : Comment se porte l’activité touristique ?

V P : Le premier trimestre est excellent sur l’ensemble de la Côte d’Azur, et nous profitons de l’attractivité du territoire. Nous sommes aussi très sollicités sur la Côte d’Azur «autrement ». Chaque semaine, nous avons des questions ou des mails pour séjourner dans des endroits différents, hors des sentiers battus, au contact de la population. Il y a une recherche d’authenticité, de

simplicité, de nature, et il se trouve qu’on répond parfaitement à cela à 20 mn de l’aéroport international de Nice. Le « slow tourisme », c’est un peu la revanche des « petits ». Ici, nous proposons une offre différente. On peut prendre un cours de cuisine niçoise dans un petit atelier,

voir travailler un savonnier ou un apiculteur dans sa boutique, avec un coeur de ville charmant et vivant qui n’est pas non plus un musée. Et pour revenir à votre question, en termes de fréquentation, oui, c’est un très bon début d’année. Depuis la fin de la pandémie, chaque mois est meilleur que le même mois de l’année précédente. Pour autant, le ciel n’est pas exempt de nuages à l’horizon, si l’on peut dire. Le problème de la sécheresse nous pose une question cruciale, celle de la ressource en eau. Comment on fait, avec l’afflux de monde pendant la saison ? Le tourisme, on en a besoin pour vivre, c’est le carburant de notre économie, mais est-ce que ce n’est pas cela aussi qui va nous tuer ?

V-X M : Donnez-nous une bonne raison de venir à La Colle.

V P : Le dimanche 14 mai, nous organisons notre Fête de la rose. La Colle a longtemps été la capitale de la rose à parfum avant que cette culture ne disparaisse complètement. Mais il reste cette tradition, avec cette grande fête populaire gratuite dans les rues de la ville qui met la rose centifolia à l’honneur, avec des animations, des ateliers, des ventes de producteurs… La veille, outre le vernissage de notre exposition à l’Office de tourisme avec Éric Garence, nous dévoilerons aussi une oeuvre en anamorphose réalisée par cet artiste sur un escalier de la commune. Et le 17 juin, nous dévoilerons une fresque de 15X2 m de l’artiste niçois de street art César Malfi. La Collesur-Loup n’a pas les moyens de s’offrir un musée, alors nous rendons accessibles les oeuvres d’art en les mettant dans la rue ! .

Actu club

Soirée Modigliani animée par Alain Amiel à la galerie Depardieu

A l’initiative du Club de la Presse 06 le critique d’art Alain Amiel, connu notamment pour ses ouvrages sur Van Gogh, a animé le 19 avril une soirée passionnante à la galerie Depardieu, à Nice, consacrée à Amedeo Modigliani. Après la projection de plusieurs courts métrages sur la vie et l’œuvre du peintre, Alain Amiel a présenté son dernier livre : « Modigliani sur la Côte d’Azur. Entre Nice et Cagnes-sur-Mer » paru aux éditions Mémoires millénaires. Un ouvrage qui est le fruit d’années de recherches, entre Livourne, ville de naissance

de l’artiste, Paris (essentiellement du côté de Montparnasse) et la Côte d’Azur. Alain Amiel a réussi à identifier quelque 70 toiles peintes en l’espace

d’un peu plus d’une année entre Nice et Cagnes-sur-Mer, notamment l’unique autoportrait adulte de l’artiste. « Dans notre région la palette de l’artiste s’est allégée et éclairée » constate Alain Amiel dont on espère bien que les travaux exceptionnels pour l’histoire de l’art ne s’arrêteront pas à cette parution. Parti sur les traces de Modigliani en pays d’azur, Alain Amiel a ouvert de nouvelles perspectives sur l’approche et l’étude de cet artiste fascinant par sa singularité et sa sensibilité. N.L.

Les 37ès journées du Cinéma Italien à l’Espace Magnan à nice : une édition mémorable ! Et mémorable à plusieurs égards puisque l’année 2023 a justement marqué le cinquantenaire de l’association en ce mois de mars anniversaire. Une coïncidence découverte par l’équipe tout à fait par hasard en recherchant la première parution au Journal Officiel inscrite au 13 mars 1973 ! Cinq décennies plus tard, les Journées du Cinéma Italien viennent de décrocher leurs plus forts records d’affluence.

Actu club

« Vous nous avez fait vibrer à travers tous les thèmes qui nous touchent ! »… « avec ce style si particulier de se moquer de soi-même dans les cas les plus tragiques, par peur de pleurer ! »…Un verdict souvent commun aux institutionnels comme aux publics qui va tout droit à la programmation de Marie-France Leccia. D’avis général, cette spécialiste de l’Espace Magnan semble s’être surpassée !… Quatorze films inédits en compétition pour le Prix du Public et sept pour le Prix du Jeune Public ont ainsi été projetés du 11 au 25 mars. Et chaque jour ou presque, il aura fallu refuser des spectateurs ! Une affluence en forte augmentation !

En partenariat avec l’Association des Professeurs d’Italien des Alpes-Maritimes et du Var (API 06/83) présidée par Christian Dalmasso, ce sont plus de 6 500 scolaires – soit 22% d’augmentation par rapport à l’an passé - qui ont rejoint les rangs de la salle Jean Vigo. Issus de trente-cinq établissements des Alpes-Maritimes (dont quinze hors

Nice), et aussi du Var (trois dont celui de Saint-Zacharie), tous ces élèves ont largement travaillé en amont grâce à la transmission de solides dossiers pédagogiques. Le Prix du Jury Jeunes a ainsi été décerné par un groupe constitué de lycéens du Parc Impérial dont les votes ont été ajoutés à ceux des élèves et enseignants présents lors de chaque séance en temps scolaire. Exceptionnellement, le choix s’est porté de façon unanime à « Le Otto Montagne » (Les Huit montagnes) de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen. Bénéficiant d’une photographie sur le Val d’Aoste et aussi d’une interprétation tout aussi marquante, le film adapté du roman éponyme de Paolo Cognetti (Prix du Medicis Jeunes édité en trente-cinq langues) avait déjà fait l’objet du dernier Prix Spécial du Jury de Cannes. Il est d’ailleurs porté par la presse comme l’un des plus beaux films de la production italienne des dernières années.

Quant au Prix du Public, il a récompensé haut la main le film « Enio » de Giuseppe

Tornatore. Il n’était pourtant pas évident de captiver un public pendant plus de deux heures trente avec un biopic en mode documentaire ! Trois fois primé, ce portrait-hommage à Ennio Morricone qui rêvait enfant de devenir médecin pour devenir l’un des plus grands musiciens du XXè s. est porté par des noms de réalisateurs plus prestigieux les uns que les autres.

« Pour faire connaître et ressentir le monde, quoi de mieux que la culture et surtout le cinéma ! » soulignait Bernard Asso, conseiller départemental. Nul doute que le talent de critiquer et discriminer (et donc de choisir !) aura conduit une fois encore les Journées du Cinéma Italien à de grands moments de partage. Cette édition hors du commun pourrait en tous cas orienter l’évènement vers un concept de projection multi-espaces au cours des années à venir.

Josselyne Bélieu.

un moment privilégié au Printemps des Arts pour le CPM 06 Actu club

La nuit précédant notre venue, un accident de la circulation aux abords du lieu de conférence Le Club Nautique et du concert, l’auditorium Rainier III, avait d’abord plongé la Principauté dans un drame avec trois victimes avant de priver d’électricité tout un quartier.

langage abordable par tout le monde. Arnaud Merlin, éminent producteur et critique sur France Musique et Bruno Mantovani, le directeur artistique du festival Printemps des Arts également compositeur internationalement reconnu, ont ouvert des pistes sur « Steve Reich, musicien novateur et

40 ans de l’évènement.

Merci à lui pour ce moment privilégié avant d’assister au concert où deux œuvres de Steve Reich et d’Elliot Carter furent magistralement interprétées.

Au prix d’un exploit technique et humain, les équipes des sites et des institutions culturelles monégasques avaient réussi à transférer tous les évènements au Théâtre des Variétés où les membres du CPM 06 se sont retrouvés.

Pour la dernière rencontre en « before » du festival, nous avons pu apprécier les échanges de très haut niveau de connaissances mais dans un

traditionnel ».

Après avoir répondu à la télévision de Monaco, le directeur artistique est venu à notre rencontre en évoquant son soulagement de ne pas avoir dû annuler ce concert avec l’Ensemble TM+ qui avait été sa première idée de programmation pour cette édition. Il va rester dans cette démarche d’ouverture à tous les arts et c’est son privilège de le faire à Monaco, pour 2024, année qui devrait célébrer les

Merci à Juliette Muzio, nouveau membre communicante du CPM 06 mais surtout responsable des relations publiques et développement du festival, pour son accueil. Rendezvous l’année prochaine pour une nouvelle rencontre privilégiée pour le CPM06.

Philippe Déjardin

Le groupe du CPM 06 en compagnie de Bruno Mantovani, le directeur artistique du festival

© Printemps des Arts

Actu club

Images de guerre à l’heure du numérique : la couverture médiatique du conflit Russo-ukrainien

Un partenariat entre Université Côte d’Azur, SIC. Lab et CPM 06.

Le récent conflit russo-ukrainien occupe une place conséquente dans la couverture de l’actualité internationale par les différents médias d’information français et les réseaux sociaux numériques. La médiation journalistique des médias traditionnels est bouleversée par les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) et les plateformes de messagerie sécurisée, à l’instar de Telegram. L’étendue du dispositif permis par le téléphone portable redéfinit le processus de représentation de la réalité et redessine les liens sociaux. Les médias sociaux modernes, en tant que dispositifs de médiation, répondent de logiques qui leur sont propres notamment par l’édification d’une identité numérique qui contribue à l’image de soi et l’identité sociale.

Face à la prégnance des images, il convient de s’interroger sur les enjeux qu’elles représentent, notamment dans l’imaginaire, par une approche plus globale de ce conflit où la réception par le public, plus particulièrement en Europe, conditionne dans une large mesure l’aide internationale à l’Ukraine par la pression de l’opinion publique sur ses dirigeants politiques. La production, le traitement médiatique et la réception des images font partie des variables

stratégiques qui conditionnent le succès des armes sur le théâtre d’opérations.

En complément des contenus visuels rapportés par les JRI des grands médias et diffusés sur les chaines d’information lors des débats en plateaux, la guerre en Ukraine donne lieu à une production conséquente d’images, prises par les acteurs de terrain diffusées en continu sur les réseaux sociaux numériques et sur les chaines YouTube. Côté ukrainien, les auteurs sont des professionnels de l’image réorientant leur activité vers la couverture du conflit ou de simples citoyens témoins des évènements tragiques qui marquent leur pays. Ce qui soulève la question de la provenance des images de guerre pour les rédactions. Le conflit Russo-Ukrainien met ainsi au jour une guerre numérique de l’information. Plus de 40 ans après la fin de la guerre du Viet Nam, au cours de laquelle les images de guerre avaient pesé sur l’opinion publique américaine, quels sont les mutations et les invariants de l’image à l’heure du numérique et avec quel impact sur le conflit actuel ?

Tel sera l’objet de cette journée d’études qui réunira chercheurs, experts et

journalistes, dans l’objectif d’évaluer les mutations d’un genre, le reportage de guerre, à la lumière des nouveaux dispositifs d’information et de communication.

Cette journée d’études réunira chercheurs et professionnels des médias pour débattre autour de quatre ateliers et une table-ronde. Le site du campus Georges Méliès à Cannes (Université Côte d’Azur/ESRA/PNSD), où sont présentes de nombreuses formations aux métiers de l’image, permettra l’organisation d’une master-class avec les étudiants..

Philippe Belllissent

Date prévue le 16 novembre 2023

Campus Georges Méliès Cannes

ACTu PHOTO

Le sort de l’hippopotame Jumbo (qui profite ici d’une douche improvisée) s’est retrouvé au cœur des tensions entre la ville de Nice et les propriétaires de l’animal lors de l’installation sauvage du cirque Zavatta dans le quartier Lingostière. (3 mars 2023 / © Matthias Galante)

La page Actu Photo d'Intermed est née en 2008. Elle a pour but de présenter une petite partie du travail du photojournalisme en montrant les deux faces d’une photo : l’image et sa légende originale.

Sélectionnées par le photographe et traitant d’un évènement du département ayant une portée nationale, ces photos n’ont pas pour autant vocation à être un résumé de l’actualité locale .

Les traditionnels pointus, autrefois utilisés comme bateaux de pêche, se parent de leurs nouvelles couleurs à l’orée de l’été pour le plus grand bonheur des promeneurs au port de Nice. (10 mars 2023 / © Matthias Galante)

Ci-contre :

À Nice, une étude scientifique est menée pour mesurer les bienfaits de la plongée sur les personnes souffrant de stress posttraumatique dont des victimes de l’attentat de Nice (piscine Jean-Médecin, 28 mars 2023 / © Matthias Galante)

Un pratiquant de kite-surf profite d’une journée très venteuse à Nice pour traverser la Baie des Anges à grande vitesse. (15 mars 2023 / © Matthias Galante)

Soirée de lancement du MédiasCom’06 2023

Le Club de la Presse Méditerranée 06 présentait, ce vendredi 07 avril au Château de Valrose, l’édition 2023 du Médias Com’06, son annuaire des médias et de la communication dans les Alpes-Maritimes et Monaco.

de la rédaction

Une soixantaine d’invités ont participé, le 07 avril, au lancement du MédiasCom’06, l’annuaire des médias et de la communication.

Vincent-Xavier Morvan a remercié le personnel d’Université Côte d’Azur ainsi que Anne-Sophie Peyran, directrice de la communication et marque d’Université Côte d’Azur, et Delphine Sanfilippo attachée de presse, d’accueillir une nouvelle fois le Club de la Presse 06 au château

Valrose.

Le président du Club de la Presse 06 a également remercié les partenaires du club :

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice, la région Sud, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, les Offices de Tourisme de la Colle-sur-Loup et de Théoule-Sur-Mer, Université Côte d’Azur, Orange, la ville d’Antibes-Juan les Pins, la ville de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur.

Mais également les annonceurs de l’annuaire : le département des AlpesMaritimes, la ville de Nice/Métropole Nice Côte d’Azur, la Caisse d’Epargne, et l’Office de Tourisme et du Commerce de la Colle-sur-Loup.

Voici un extrait de son allocution : « Nous sommes réunis ce soir pour la sortie de l’édition 2023 de notre annuaire des médias et de la communication dans les Alpes-Maritimes et Monaco. Cet annuaire est avant tout un outil de mise en

Une partie du conseil d’administration du Club : Sabine Delabassé, formatrice communication et journalisme, Laurent Quilici, journaliste indépendant, Tanja Stojanov, journaliste culture; JeanFrançois Tealdi, journaliste honoraire, Vincent-Xavier Morvan, journaliste correspondant Le Figaro, Les Echos et Président du Club de la Presse 06 ; Stèvelan Chaisy-Gostovitch, coordinateur

RCF Radio, Laurence Dionigi, journaliste indépendante et Philippe Bellissent, conseil en communication et RP. ©Alejandro Martinez Gonzalez

relation, qui correspond pleinement à la vocation de notre club qui est de rassembler, ici, sur la Côte d’Azur, journalistes et communicants. Rassembler, le Club le fait aussi au travers de ses activités, que ce soit des rencontres dans des rédactions locales, des sorties culturelles, l’animation de débats, l’intervention en milieu scolaire ou encore l’organisation de projections cinéma. Notre annuaire, qui prend place aux côtés de notre revue en ligne Intermed, répertorie tous les contacts utiles dans les médias locaux, les correspondants de presse nationale, les rédactions radio, TV ou presse quo-

tidienne, les magazines spécialisés, les nouveaux médias en ligne, etc. Il est aussi l’occasion de retracer la vie du club depuis la dernière édition, en présentant notamment le dernier conseil d’administration élu en mars dernier. Le Club de la Presse Méditerranée, en rassemblant tous ces professionnels, contribue ainsi à animer le débat démocratique dans la cité. »

Photos : © Alejandro Martinez Gonzalez

1- Le discours de Vincent-Xavier Morvan (© CPM06).

2, 4 - Le discours de Vincent-Xavier Morvan

3,5 - Le discours de Anne-Sophie Peyran, directrice communication et marque Université Côte d'Azur.

6 - Aila Stockmann et Stèvelan Chaizy-Gostovitch.

7 - Jean-François Téaldi et Tanja Stojanov.

8 - Laurence Dionigi.

9 - Soraya Bahsoun, chargée d'antenne France Bleu Azur.

10 - Nicole Ruskell, journaliste Bon Vivant Mag et Aila Stockmann, journaliste et créatrice digitale.

11 - Mohamed Zahran Sarifudeen, journaliste, et Robert Kudelka, journaliste honoraire.

12 - Carole Lesard, secrétaire Air France Centre Informatique Sophia Antipolis, Philippe Bellissent, Lilas Spak, chroniqueuse et Stephanka Strouhalova, correspondante presse internationale.

13 - Jean-François Téaldi, Laurent Gauriat, rédacteur en chef France Bleu Azur, Mélodie Vialet, journaliste France Bleu Azur et Olivier Orsini, rédacteur en chef France 3 Nice.

14 - Michel Tschann, président honoraire du Syndicat des hoteliers Nice Côte d'Azur, Jacques Thérence, rédacteur en chef Smart Radio, et Nathalie Monta, commerciale.

15 - Marie-Paule Tallois, assistante médicale, Philippe Tallois, journaliste indépendant, François Sittler, communicant, et Joel Glutron, communicant.

16 - Olivier Orsini, Aude Lambert, journaliste France Bleu Azur, Violaine Ill, journaliste France Bleu Azur et Stevelan Chaizy Gostovitch.

17 - Josselyne Belieu, journaliste et Anne Dutto, relations extérierues Air France.

18 - Vincent Pomparat, directeur de l'Office de Tourisme et du Commerce de La Colle sur Loup, et Laurent Quilici.

1 - Sabine Délabassé et Philippe Perret, rédacteur en chef Nouvelle Vague.

2 - Vincent-Xavier Morvan et Lucas Hélin, journaliste Le Figaro Nice.

3 - Joel Glutron.

4 - Stephanka Strouhalova et Philippe Perret.

5 - Jean-Marc Dutto, relations extérieures Air France et Anne Dutto.

6 - Philippe Déjardin, journalliste indépendant.

7 - Alizée Belieu, consultante éditoriale agence Boomerang, et Florian Dagobert, directeur artistique musique.

8 - Roberto Scanu, chef de projet informatique et Cédric Stanghellini, journaliste.

9 - Manon Maignal, responsable communication Fédération du commerce niçois et de l'artisanat

10 - Jean-Luc Vannier, psychanalyste, et Véronique Pillet-Anderlini, professeur à ISCOM Nice.

11 - Muriel Pénoty, communicante, et Isabelle Drezen, directrice Capucine Agency.

12 - Philippe Perret et Sanya Maignal, journaliste.

: © Alejandro Martinez Gonzalez

13, 14, 15 - Le duo Swing and Go en prestation pour le club de la Presse 06.

Photos

Le Club de la Presse Méditerranée 06 remercie les annonceurs du Médias Com’06 2023 : la Ville de Nice / la Métropole Nice Côte d’Azur, le Conseil Départemental 06, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, L'Office de Tourisme et du Commerce de la Colle-sur-Loup / Côte d'Azur France