INCUBATE REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL COZCYT Consulta la colección completa: ¡¿La metformina y sus súper poderes?! Energía, ¿Oscura? Hablemos de nanotecnología Artículos y Reportajes Volumen 10 Número 2 Febrero - Marzo 2023 Publicación Bimestral eek@cozcyt.gob.mx Mercado Ravell Dr. Diego Alberto

Curiosos y Preguntones

1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19

¿Sirve ChatGPT para hacer mi tarea?

Redacción Zigzag

Ocotillo · Paloma

Leidy Elizabeth Rodríguez Martínez

Flora y Fauna de Zacatecas

Medio Ambiente y Sociedad

Microalgas: un microscópico mundo de beneficios energéticos y ambientales

Hans Cristian Correa Aguado · Roxana Guadalupe Tamayo Castañeda

Hablemos de nanotecnología

Obed Yamín Ramírez Esquivel · Marcela Mireles Ramírez

Artículos y Reportajes

Los cambios en las preferencias para el ejercicio profesional del MVZ

Heriberto Rodríguez Frausto · Fabiola Lydie Rochín Berúmen

INCUBATE

Luis Miguel Zapata Alvarado

Dr. Diego Alberto Mercado Ravell

Redacción COZCyT

Energía, ¿oscura?

Jesús Antonio Astorga Moreno · Tonatiuh Matos Chassin

Impacto actual de la caries dental en la sociedad

Judith Acuña Enciso · César Iván Gaitán Fonseca

¡¿La metformina y sus superpoderes?!

Carmen Judith Serrano Escobedo · Fátima Dueñas Arteaga

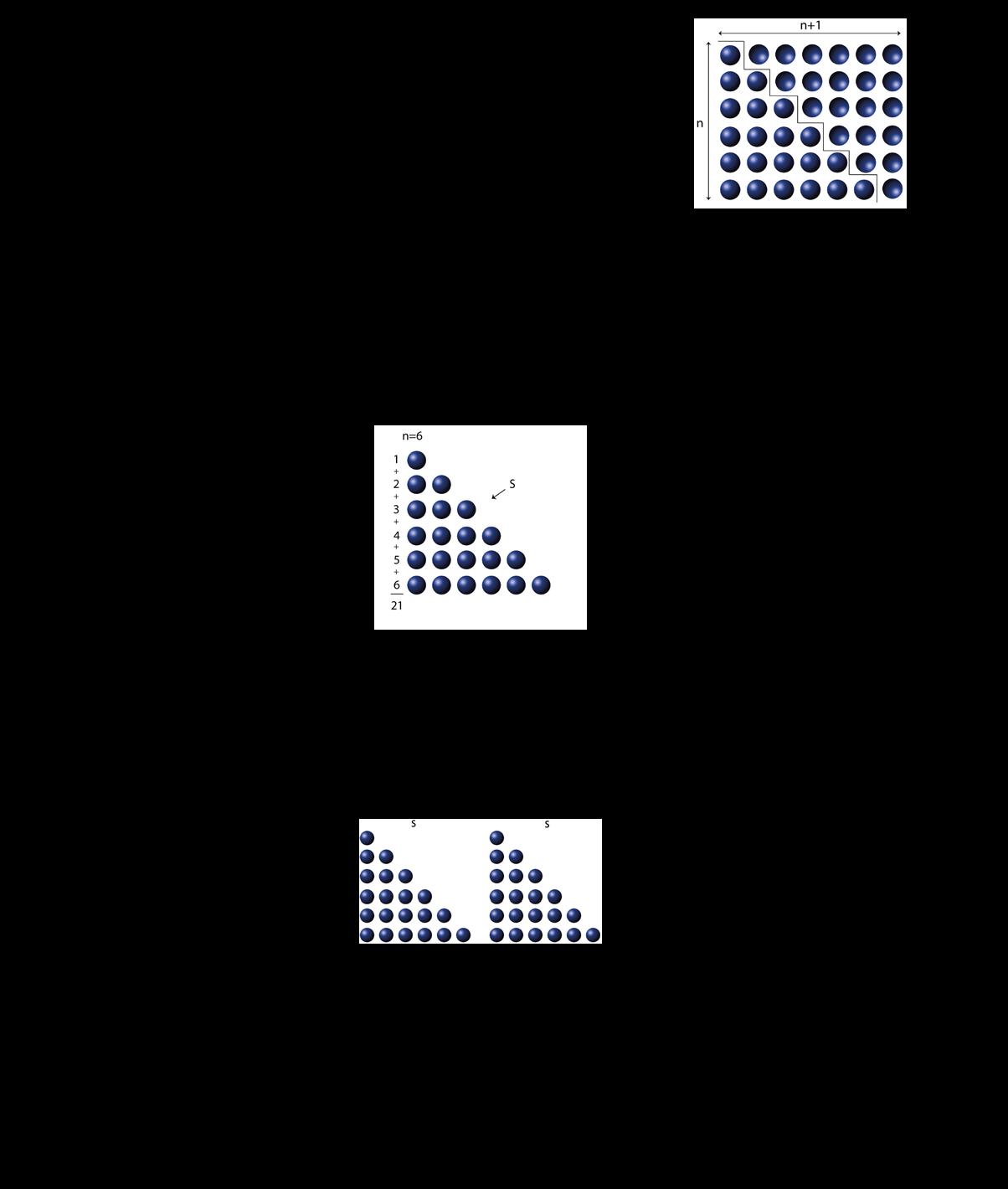

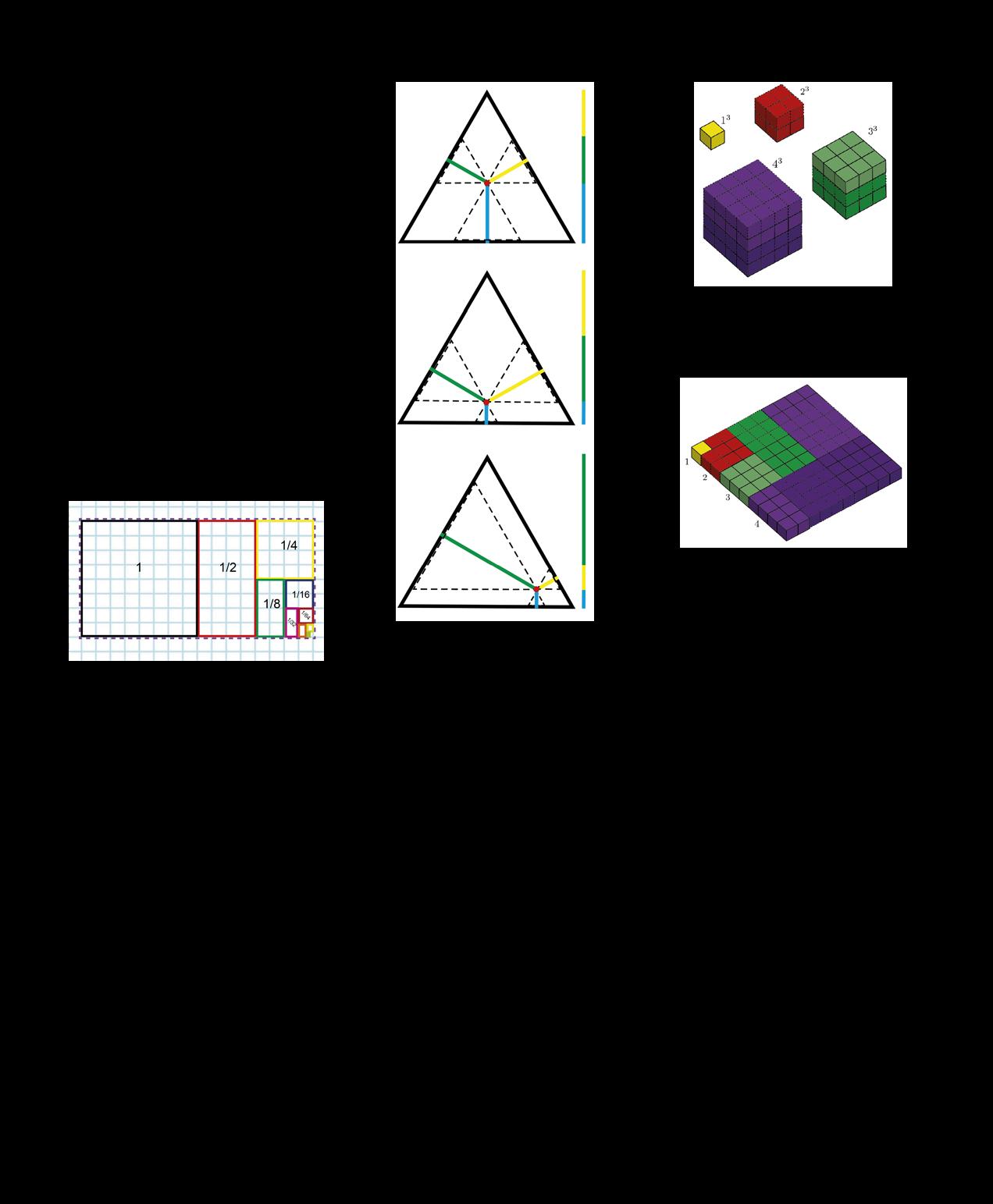

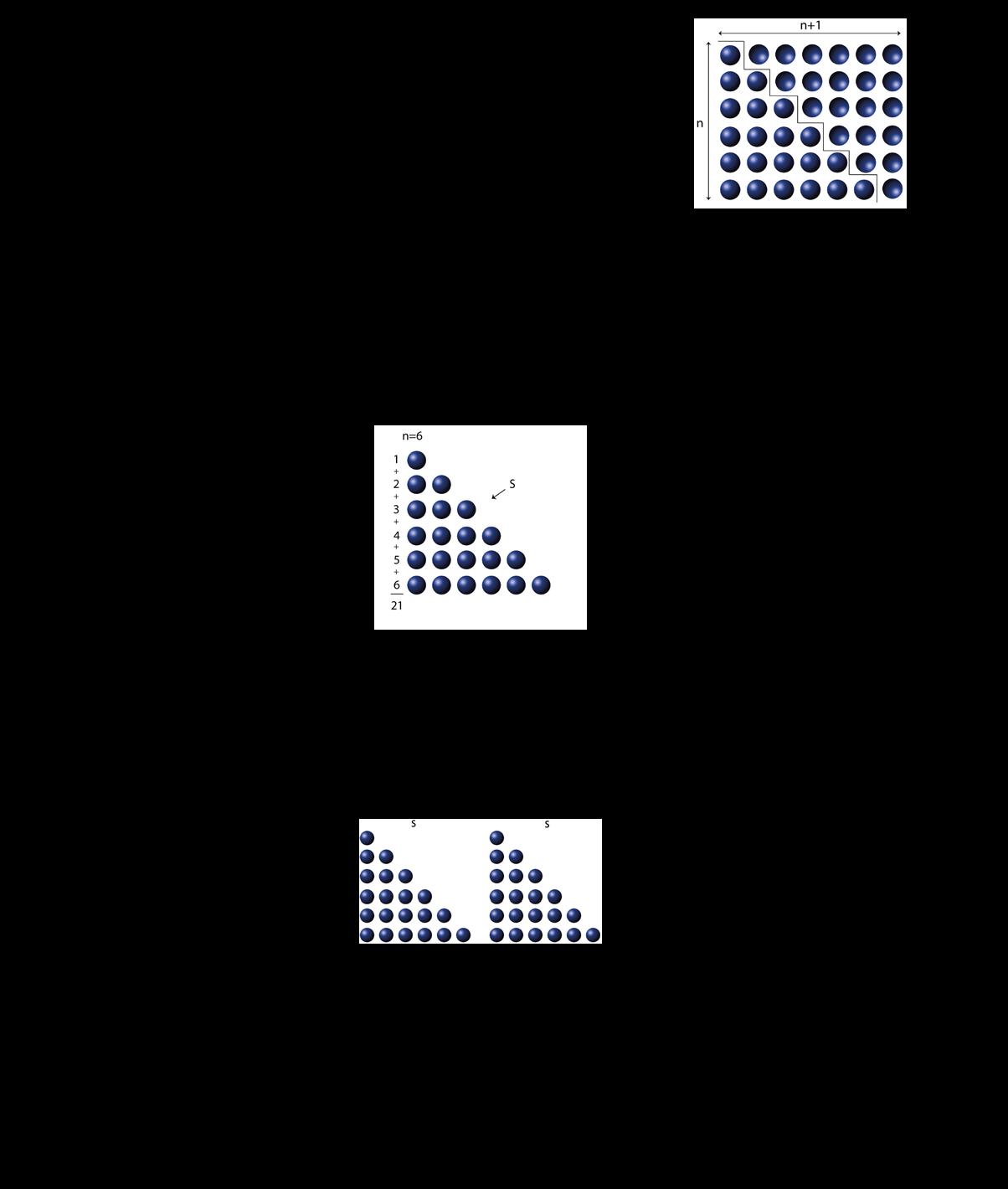

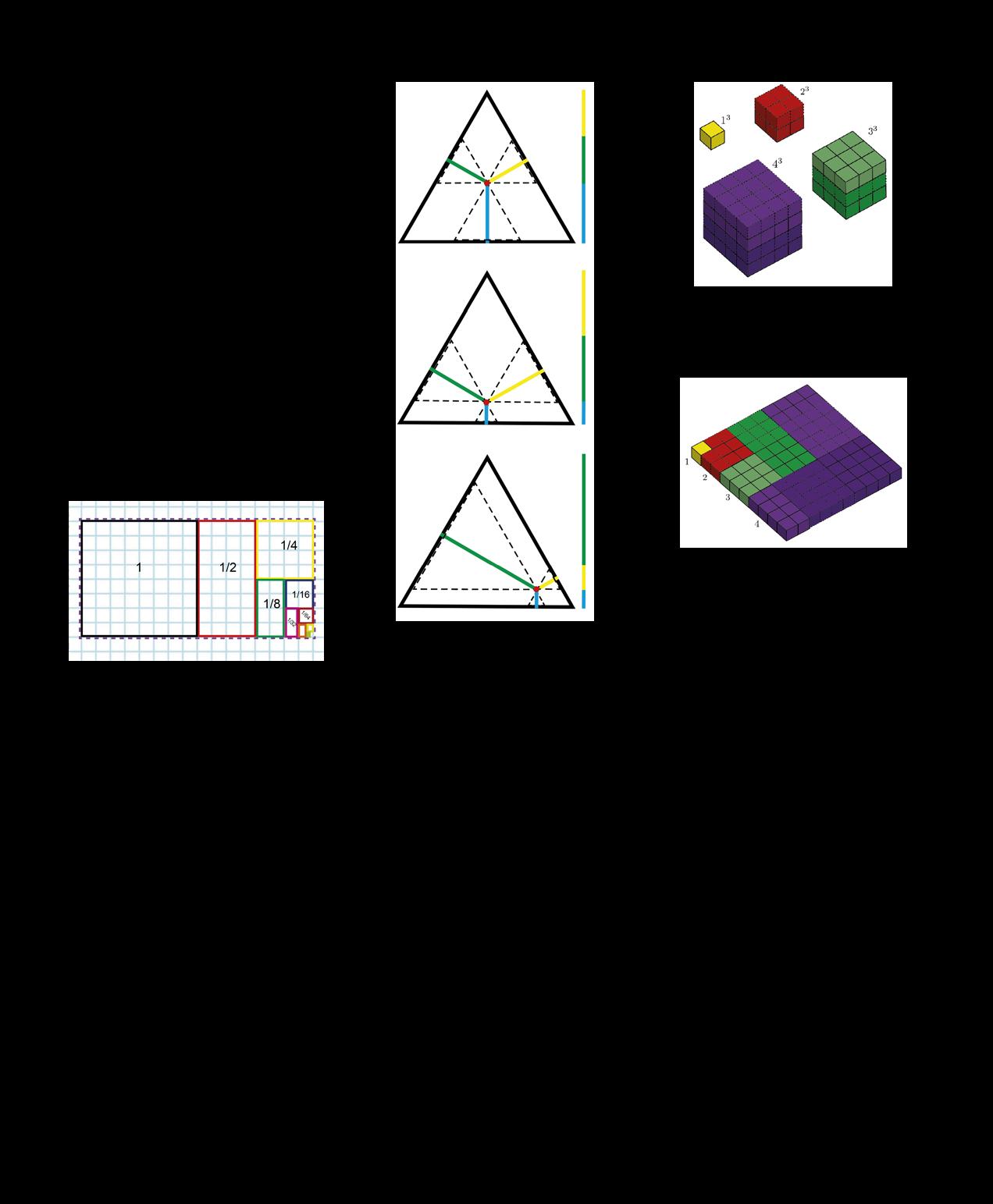

Demostración sin palabras

Nuestra Ciencia

Artículos y Reportajes

Experimentando con Ciencia y Tecnología

Gamaliel Moreno Chávez · José de Jesús Villa Hernández

Vol. 10 No. 2

Contenido

David Monreal Ávila

Hamurabi Gamboa Rosales

José de Jesús Villa Hernández

Lo invitamos a visitar nuestra página https:// cozcyt.gob.mx/divulgacion/revista-eek/ antes de finalizar cualquier artículo de divulgación científica que tenga la intención de enviar. Con mucho gusto consideraremos su contribución.

Coordinador Editorial Revista eek´(ISSN:2007-4565) Febrero

Diana Arauz Mercado

José Ismael De la Rosa Vargas

Fernando Favela Rosales

Efrén González Ramírez

Manuel Hernández Calviño

Gerardo Miramontes de León

Iván Moreno Hernández

María José Sánchez Usón

Nidia Lizeth Mejía Zavala

Juan Francisco Orozco Ortega

- Marzo 2023 es una publicación bimestral editada por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT). Av. de la Juventud No. 504, Col. Barros Sierra, C.P. 98090, Zacatecas, Zac. México. Tel. (492) 921 2816, www.cozcyt.gob.mx,eek@cozcyt. gob.mx. Editor responsable: Hamurabi Gamboa Rosales.

Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2021-120810465000-102, otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor, Licitud de Título y Contenido No. 15706 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Multicolor Gran Formato S.A. de C.V. Venustiano Carranza 45-A, Col. Centro, Villa Hidalgo, Jalisco, C.P. 47250. Este número se terminó de imprimir el 28 de febrero de 2023 con un tiraje de 4000 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes, siempre y cuando se cite la fuente y no sea con fines de lucro.

El presente año comenzó con una gran novedad en el ámbito tecnológico, ya que a finales de 2022 fue lanzado ChatGPT, que es un robot de diálogo basado en inteligencia artificial desarrollado por el laboratorio OpenAI. El robot ChatGPT, cuyas siglas en inglés son Generative Pre-Trained Transformer, ha causado gran sensación ya que ante preguntas formuladas este da respuestas sorprendentemente detalladas. Muy diversas son las aplicaciones que se le pueden dar a ChatGPT; sin embargo, también ha causado mucha controversia ya que ante sus amplias posibilidades de aplicación y su capacidad, muchos expertos han alertado de sus aspectos negativos, que pueden repercutir en la sociedad; inclusive, hay quienes han sugerido detener temporalmente su desarrollo. Estaremos expectantes ante la evolución de esta tecnología, esperando que el impacto de esta sea siempre positivo para la sociedad.

En el presente número de eek’, en la sección de Curiosos y Preguntones, discutimos sobre el uso adecuado de ChatGPT para hacer tareas. En la sección de Flora y Fauna de Zacatecas les hablamos sobre el Ocotillo y sobre la Paloma Doméstica. En la sección de Medio Ambiente y Sociedad hablamos sobre las microalgas y sus beneficios para el medio ambiente. En la sección de Artículos y Reportajes hablaremos sobre la nanotecnología, sobre las preferencias en el ejercicio profesional de los Médicos Veterinarios, sobre la promoción para la creación de empresas, sobre la energía oscura, sobre el impacto de la caries dental en la sociedad y, finalmente, sobre los usos de la metformina. También, presentamos un reportaje sobre el Dr. Diego Alberto Mercado Ravell y su trabajo de investigación referente a la aplicación de la inteligencia artificial en drones. Finalmente, en la sección Experimentando con Ciencia y Tecnología, explicamos lo que es la demostración sin palabras de teoremas matemáticos.

Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación

Dr. en C. Hamurabi Gamboa Rosales

Editorial Directorio

Posiblemente has escuchado a tus amigos hablar de ChatGTP o quizás lo viste en algún video de YouTube con tu streamer favorito, quienes comentan lo útil que puede ser para realizar tus tareas escolares. Pero antes de afirmar o negar su utilidad conozcamos qué es y cómo funciona.

¿Qué es ChatGPT?

Es un robot creado por la empresa OpenIA , su principal característica es que fue creado como un robot con inteligencia artificial y con ella es capaz de responder a tus preguntas como si estuvieras hablando con un amigo, tu maestro o el mejor científico que conozcas. Este chat robot aún tiene limitaciones, pues la misma empresa que lo creo ha dicho que todavía se encuentra en entrenamiento pero, ¿qué significa que esté en entrenamiento? Bien, pues al ser un robot con inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender cosas nuevas, mientras más le preguntes y le enseñes cosas nuevas, más conocimiento va a tener; así, cuando alguien le haga preguntas similares a lo que tú le preguntaste, podrá dar una respuesta incluso mejorada, esto porque tiene la capacidad de complementar el conocimiento nuevo que le has dado con el conocimiento que ya tenía antes.

Si ChatGPT tiene inteligencia artificial, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial?

¿Sirve ChatGPT

para hacer mi tarea?

Cada uno de nosotros es inteligente por naturaleza, podemos aprender cosas nuevas, razonar lo que aprendimos para crear nuevo conocimiento, tomar decisiones basadas en todo lo que sabemos. Por ejemplo, cuando crecemos sabemos que si nos lastimamos, nos duele y ese dolor es una alerta a nuestro cuerpo para no hacernos daño. Entonces, si vemos un objeto caliente, deducimos que no debemos tocarlo porque nos generaría dolor. Eso es un ejemplo de inteligencia. Es decir, la inteligencia artificial es tratar de darle a las maquinas capacidad de razonamiento equivalente a la que tenemos nosotros como humanos.

¿Cuánto sabe ChatGPT?

Como ya sabemos, está aprendiendo y actualmente su conocimiento esta limitado pues contiene información que comprende hasta el año 2021; es decir, si le preguntas por cosas que pasaron o se descubrieron ayer, no lo sabrá.

¿Sirve para hacer mi tarea?

No existe una respuesta única para esta pregunta, algunos afirman que sí, otros que no. Quizás ya lo pusiste a prueba realizando alguna de tus tareas. En mi opinión te puedo decir que sí puede ayudarte, pero mucho cuidado… solo ayudarte.

Supongamos que te encargan “Investigar qué es el sistema

solar y cómo está conformado”. El robot te dará una respuesta muy concreta, pero ¿cómo sabes si la respuesta que te dio es correcta?, ¿cómo te aseguras si la respuesta está completa? o ¿cómo verificas de dónde obtuvo la respuesta? Lo anterior no podrás saberlo porque el chat no te lo dirá; sin embargo, lo que sí puedes hacer es confirmar la respuesta con tus libros, en las plataformas de la escuela o en la biblioteca más cercana. Con ello podrás comprobar qué tan inteligente es el robot y además estarás seguro de entregar una tarea bien hecha porque la investigaste al menos en dos fuentes.

Debes saber que si entregas una tarea solo con lo que te responda ChatGPT, tu maestro o maestra se podrá dar cuenta, pues así como existe el ChatGPT, también existen otras herramientas cuya función es saber si una tarea fue hecha por un robot o no. Así que cuidado, utilízalo solo como una herramienta de apoyo, si te esfuerzas un poco verás que la inteligencia del Robot aún no es capaz de ser mejor que la tuya, pues la respuesta que te dé dependerá de que tan estructurada sea tu pregunta, por eso deberás formular preguntas correctas para poder obtener respuestas más acertadas.

Agradecemos al Mtro. Isidro Papalotzi Cruz, especialista en Tecnologías de la Información por su colaboración para esta sección.

Curiosos y Preguntones 1 Curiosos y Preguntones

Redacción Zigzag

Familia: Fouquieriaceae.

Nombre científico: Fouquieria splendens.

Nombre común: Ocotillo.

Estatus de conservación: NOM-059-SEMARNAT-2010 y Red list (IUCN): Sin categoría.

Descripción: Arbusto o árbol bajo, de 2 a 10 m de altura, tronco basal corto, de 15 a 25 cm de diámetro, ramificado cerca de la base en 6 a 30 tallos erectos o recurvados, corteza externa verde a café-amarillenta y espinas de 15 a 25 mm de largo, rectas o curvas. Hojas de los brotes cortas ampliamente obovadas, agudas a redondeadas y emarginadas en el ápice, cuneadas en la base. Posee inflorescencias que aparecen en la punta de sus ramas, muy llamativas de color rojizo, brotan en el mes de marzo y duran aproximadamente un mes.

Distribución: Es nativo de México. Se distribuye desde el suroeste de los Estados Unidos, incluyendo parte de los estados de California, Arizona, Nevada, Nuevo México y partes del suroeste de Texas. También se encuentra al norte de México, en los desiertos de Sonora y Chihuahua, desde Tamaulipas y San Luis Potosí, hasta la parte sur de Zacatecas.

Hábitat: Es una especie muy bien adaptada a las zonas áridas, creciendo también en planicies y colinas bajas, ya sea en suelos calcáreos y pedregosos o arcillosos.

Uso: Del tallo fresco del ocotillo se extrae una tintura que es usada para problemas de circulación en el área pélvica. Además, ayuda a la asimilación de grasas y mejora la circulación haciéndola más eficiente al remover las grasas. Alivia la tos, venas varicosas, infecciones del tracto urinario y controla el dolor premenstrual y uterino causado por la congestión.

Referencias

INECOL, (s.f.). Las flores del ocotillo: recurso importante para el venado bura del desierto. Recuperado el 6 de julio del 2021 de https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/17-cienciahoy/164-las-flores-del-ocotillo

Familia: Colubridae.

Nombre científico: Columba livia.

Nombre común: Paloma doméstica.

Estatus de conservación: NOM-059-SEMARNAT-2010: Sin categoría. Red list (IUCN): Estable.

Descripción: Paloma de tamaño mediano (30.5-35.5 cm), con pico negruzco con cera blanca en la base y patas rojizas o naranjas. No hay dimorfismo sexual pero el plumaje es muy variable entre los individuos; el patrón original es gris claro con dos grandes franjas de color negro en las alas, una franja negra en la punta de la cola, rabadilla blanca e iridiscencias moradas y verdes en el cuello. Sin embargo, algunos individuos son de otros colores.

Reproducción: La reproducción se da todo el año. Se han documentado hasta 5 nidadas en un año. Es capaz de reproducirse a los 6 meses de edad. El nido generalmente es construido en huecos o repisas de construcciones o acantilados. La puesta es de 2 huevos blancos, incubados por los dos sexos durante 16 a 19 días. Los pollos son cuidados por una semana y tienen la capacidad de volar a los 25 o 26 días de edad.

Alimentación: Granívora e insectívora. Su alimento principal son granos y semillas que encuentra en el suelo, complementando su dieta con invertebrados.

Distribución y hábitat: Es una especie introducida a México y su distribución está prácticamente restringida a zonas urbanas y suburbanas. En Zacatecas es común encontrarla en zonas céntricas, parques urbanos y estacionamientos.

Comportamiento: Especie solitaria o en parvada, de hábitos diurnos.

Referencias

BirdLife International. 2019. Columba livia (amended version of 2016 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22690066A155493121. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3. RLTS.T22690066A155493121.en.

México. D.F

Gómez, H., A. Oliveras, I. y Medellín, R. A. 2005. Columba livia. Vertebrados superiores exóticos en México: diversidad, distribución y efectos potenciales. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez,

Gómez, H., A. Oliveras, I. y Medellín, R. A. 2005. Columba livia. Vertebrados superiores exóticos en México: diversidad, distribución y efectos potenciales. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez,

R., G., (2010). TAMIZAJE FITOQUÍMICO Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE Fouquieria splendens (Engelmann), Ariocarpus retusus (Scheidweiler) y Ariocarpus kotschoubeyanus (Lemaire). [Archivo PDF]. http:// cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080190946.PDF

Fotografìa:

Matthew Lee High

Paloma

2

Flora y Fauna de Zacatecas

Leidy Elizabeth Rodríguez Martínez leidyrodmart12345@gmail.com de

Flora

y Fauna

Zacatecas

Ocotillo

Microalgas:

un microscópico mundo de beneficios energéticos y ambientales

Las microalgas son organismos microscópicos que han existido en el planeta Tierra desde sus comienzos. Pocos sabemos que estos pequeños seres contribuyen con más del 60 % del oxígeno de la atmósfera terrestre; es decir, el oxígeno de una de cada dos respiraciones que hacemos, y reducen considerablemente la contaminación del aire al tomar el dióxido de carbono como alimento para su crecimiento. Además, estos microorganismos producen una gran variedad de compuestos de alto valor agregado aprovechados actualmente en la industria alimentaria, nutracéutica, farmacéutica y en la de los biocombustibles.

¿Qué son las microalgas?

Son organismos unicelulares de proporciones microscópicas, de tal forma que, ¡hasta cincuenta células de microalgas llegarían a caber dentro del grosor de un cabello humano! Las microalgas pueden ser autótrofas (utilizan la luz solar, dióxido de carbono, agua y minerales para producir su alimento) o heterótrofas (su alimento lo obtienen a partir de otros organismos). Se desarrollan principalmente en medios acuáticos dulces (ríos, lagos, lagunas, arroyos etc.) y salados (océanos), aunque también se pueden encontrar en ambientes terrestres, desde campos nevados, bordes de fuentes termales, tierras húmedas, hasta suelos desérticos [1].

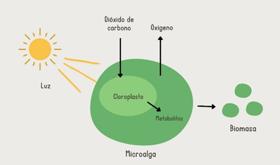

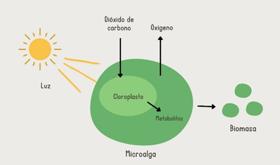

Las microalgas son organismos predecesores de las plantas, por lo que son metabólicamente similares. Es decir, también generan sus propios nutrientes a partir de la fotosíntesis; esto es, pueden consumir el dióxido de carbono atmosférico y liberar oxígeno durante este proceso (Figura 1).

hcorreaa@ipn.mx

Adscripción: Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas (UPIIZ-IPN)

LGACs que trabaja: Microalgas, Biocombustibles, Catálisis química y enzimática

Proyecto principal: Estimulo de la producción de metabolitos en microalgas para la producción de biodiésel.

Roxana Guadalupe Tamayo Castañeda

Hans Christian Correa Aguado rtamayoc1700@alumno.ipn.mx

Adscripción: Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas (UPIIZ-IPN)

LGACs que trabaja: Microalgas y biodiésel

Proyecto principal: Estimulo de la producción de metabolitos en microalgas para la producción de biodiésel.

3 Medio Ambiente y Sociedad Medio Ambiente y Sociedad

Figura 1. Fotosíntesis de las microalgas.

Metabolitos Cloroplasto Dióxido de carbono Oxígeno Luz Biomasa Microalga

Una de las grandes ventajas de las microalgas sobre las plantas es su rápido crecimiento, pues completan todo su ciclo de crecimiento en un par de días y, al tener una mayor eficiencia fotosintética (consumen más CO2 que las plantas), contribuyen considerablemente a la disminución del CO2 de origen antropogénico, el cual es uno de los principales gases responsables del efecto invernadero.

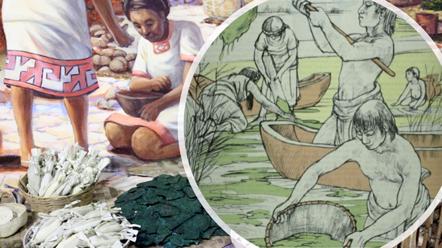

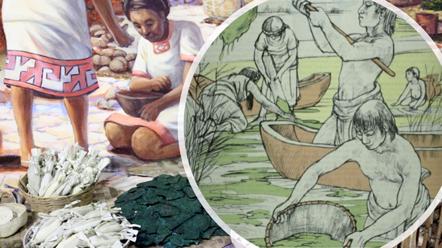

La literatura histórica revela que uno de los principales usos de microalgas ha sido como alimento natural para el consumo humano. Las especies de microalgas comestibles como Nostoc, Spirulina platensis y Aphanizomenon, se han utilizado como alimento rico en nutrientes durante muchos siglos en Asia, África y México. Existen datos que indican que los Aztecas cosechaban, secaban y vendían Spirulina, obtenida del lago de Texcoco. Ellos recogían el “techuitlatl” por medio de finas redes y hacían pan o queso con él (Figura 2). Algunas leyendas dicen que los mensajeros aztecas tomaban Spirulina platensis para soportar largas jornadas de trabajo o antes de recorrer largas distancias [2].

Recientemente, las microalgas son el foco de atención dentro de la comunidad científica no sólo por su gran capacidad de mitigar la contaminación del aire, sino también, por la gran variedad de metabolitos que producen y se pueden aprovechar como: ácido algínico, ácidos grasos saturados, monoinsaturados (ácido oleico) y poliinsaturados (omega-3 y omega-6), carotenoides, carrageninas, clorofilas, esteroides, lectinas, pigmentos, policétidos, polisacáridos, vitaminas A (retinol), D, y E (tocoferol), y toxinas. Además, diversos sectores industriales han mostrado un gran interés en estos microorganismos por su extensa aplicación en productos nutracéuticos, cosméticos, y principalmente, como materia prima para la elaboración de biocombustibles [3].

Microalgas y biocombustibles

Producción de microalgas en el mundo

Actualmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa, cuentan con plantas productoras de microalgas, principalmente para la obtención de compuestos dirigidos a la industria farmacéutica y cosmetológica, así como para la industria agrícola y alimentaria. Empresas norteamericanas como Solazyme® y Sapphire Energy® producen, cultivan y cosechan microalgas con fines energéticos, para la producción de biodiésel con baja intensidad de carbono.

Existen miles de especies de microalgas, su gran diversidad se compone de aproximadamente 50,000 a más de 200,000 especies de algas en el mundo. En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reporta que existen un total de 5,232 especies de algas identificadas hasta el momento, incluyendo sólo especies de agua dulce, agua salada y cianobacterias. Los estados con el mayor número de especies de microalgas fitoplanctónicas de agua dulce identificadas son el Estado de México, Michoacán y Oaxaca, en dónde se identificaron un total de 1,025 especies.

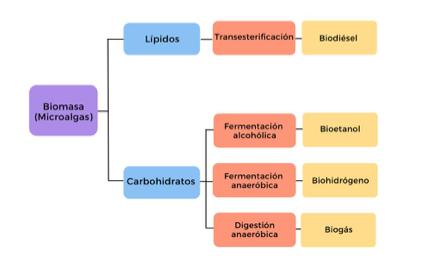

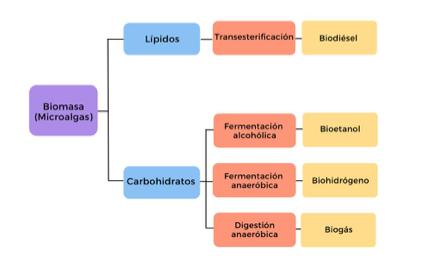

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (2022) [4] las emisiones a nivel nacional de CO2 por combustión de energía y procesos industriales alcanzaron su nivel más alto para el 2021, con una generación de 36,300 millones de toneladas de CO2. Los biocombustibles son generados a partir de biomasa renovable y su combustión, emite menores cantidades de CO2 en comparación a la de los combustibles fósiles, por lo que su uso puede contribuir a mitigar el cambio climático. Debido al contenido de aceite y carbohidratos de las microalgas, se les ha considerado como una de las principales materias primas para la producción de biocombustibles. Por ejemplo, la biomasa microalgal, por medio de un proceso de digestión anaerobia puede generar biogás, por fermentación alcohólica se produce bioetanol, por biofotólisis se obtiene biohidrógeno y, por último, el aceite de microalgas puede ser convertido a biodiesel por un proceso de transesterificación (Figura 3).

En México, diversos estudios han determinado que el 26.8% del territorio nacional es apto para el cultivo y crecimiento de microalgas, siendo los estados de Jalisco, Oaxaca y Veracruz las regiones con el mayor potencial para su cultivo [5]. En 2018, se puso en operación una biorrefinería de cuarta generación para producir biocombustibles a partir de microalgas a partir de agua tratada de un río contaminado. El proyecto está instalado dentro del Instituto de Ecología A. C. (INECOL), en Xalapa, Veracruz, e incluye una laguna de fito-tratamiento de agua contaminada [6].

Conclusiones

La obtención de materias primas de gran valor comercial a partir de microalgas tiene un gran potencial. La riqueza de los metabolitos biológicamente activos en estos organismos es de vital importancia para diversos sectores de la industria y, a medida que la población humana continúe creciendo, las microalgas serán clave para tratar de satisfacer las necesidades globales de alimento, energía y nutrición, así como en la mejora y conservación del medio ambiente y de la salud. Sin embargo, para aprovechar

plenamente el potencial de estos microorganismos, los principales objetivos para los próximos años deberán ser aquellos que reduzcan los costes de producción, incrementen la productividad, y reduzcan el impacto ambiental.

Referencias

[1]. Shakoor, M. B., Niazi, N. K., Bibi, I., Shahid, M., Saqib, Z. A., Nawaz, M. F., ... & Rinklebe, J. (2019). Exploring the arsenic removal potential of various biosorbents from water. Environment International, 123, 567-579. https://doi.org/10.1016/j. envint.2018.12.049

[2]. Kyzas, G. Z., & Matis, K. A. (2015). Nanoadsorbents for pollutants removal: a review. Journal of Molecular Liquids, 203, 159-168. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2015.01.004

[3]. H2O Lerma (@h2o_lerma) • Instagram photos and videos. (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from https://www. instagram.com/h2o_lerma/?utm_source=ig_embed&ig_ rid=82088006-9ca0-4d71-90e6-3b3d91c651dc

[4]. Alarcón-Herrera, M. T., Martín-Alarcón, D. A., Gutiérrez, M., Reynoso-Cuevas, L., Martín-Domínguez, A., Olmos-Márquez, M. A., & Bundschuh, J. (2020). Co-occurrence, possible origin, and health-risk assessment of arsenic and fluoride in drinking water sources in Mexico: Geographical data visualization. Science of the Total Environment, 698, 134168. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134168

[5]. Ortiz Letechipia, J., González-Trinidad, J., Júnez-Ferreira, H. E., Bautista-Capetillo, C., Robles-Rovelo, C. O., Contreras Rodríguez, A. R., & Dávila-Hernández, S. (2022). Aqueous Arsenic Speciation with Hydrogeochemical Modeling and Correlation with Fluorine in Groundwater in a Semiarid Region of Mexico. Water 14(4), 519. https://doi.org/10.3390/ W14040519

[6]. Ortiz-Letechipia, J., González-Trinidad, J., Júnez-Ferreira, H. E., Bautista-Capetillo, C., & Dávila-Hernández, S. (2021). Evaluation of groundwater quality for human consumption and irrigation in relation to arsenic concentration in flow systems in a semi-arid mexican region. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15), 8045. https://doi.org/10.3390/ijerph18158045

4 Medio Ambiente y Sociedad Medio Ambiente y Sociedad

Figura 2. Imagen representativa del aprovechamiento de la Spirulina por los Aztecas

Figura 3. Ruta general de la generación de biocombustibles a partir de biomasa.

Hablemos de nanotecnología

Obed Yamín Ramírez Esquivel

Artículos y Reportajes

Adscripción: Adscrito al Grupo de Investigación en Materiales Novedosos y Energías Renovables, en la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas; miembro del Laboratorio de Desarrollo y Optimización de Recubrimientos Avanzados, CIMAV-Mty/TecNM-ITNL

LGACs: Materiales avanzados, películas delgadas y semiconductores para dispositivos optoelectrónicos.

Proyecto principal: Recubrimientos fotoactivos para aprovechamiento de energía y remediación ambiental

Marcela Mireles Ramírez

rmzobya@gmail.com mirelesmarce@gmail.com

Adscripción: Laboratory for Laser Energetics, University of Rochester

LGACs: Ciencia de materiales, películas delgadas, propiedades ópticas Proyecto principal: Películas delgadas para aplicaciones ópticas relacionadas con láseres

5

Artículos y Reportajes

La nanotecnología y el prefijo “nano” se han convertido en nuestros días en un fenómeno de cultura popular. Cotidianamente, podemos encontrar palabras como: nano cafeterías, nano departamentos, nano autos, juguete de nano bloques, entre muchas otras. En las películas de ciencia ficción la nanotecnología siempre es la mejor solución a cualquier problema. Hoy en día lo nano es muy común y versátil. Sin embargo, ¿esto es nanotecnología? La desinformación ha llevado a personas a juzgar a una ciencia y su tecnología por lo que ven en las películas de superhéroes, atribuyéndole más propiedades o defectos de las que los científicos pudiéramos imaginar.

Primero, tendremos que definir qué es la nanotecnología. Para ello consideremos que un objeto que es parte de la nanociencia cumple una función que sólo existe si es pequeño. Cuando esa función puede ser manipulada, éste se convierte en un objeto de la nanotecnología. Entonces, podemos definir a la nanotecnología como la manipulación controlada y producción de materiales, estructuras, dispositivos y sistemas a escala nanométrica, los cuales poseen al menos una novedad o propiedad superior.

Pero, ¿qué tan pequeño es nano? Para ubicarnos en la escala nanotecnológica tenemos que entender el prefijo del sistema internacional de unidades (SI). Etimológicamente, “nano” proviene del griego νάνος, que significa “enano”, de ahí su uso común para referirse a algo pequeño. Como prefijo, en el SI equivale a la milmillonésima parte de una unidad. Considerando la unidad de distancia, 1 metro es igual a 100 cm, 1 000 mm o 1 000 000 000 nanómetros (nm); de esta manera 1 nm sería igual a 0.000 000 000 1 m. Para tener una idea de esta dimensión pensemos, por ejemplo, en lo siguiente: el grosor de un cabello humano mide aproximadamente 0.1 mm; si tomamos un cabello y lo dividimos a lo largo por la mitad y luego otra vez…, hasta que lo hayamos dividido ¡100 000 veces!, tendremos un cabello con un 1 nm de grosor.

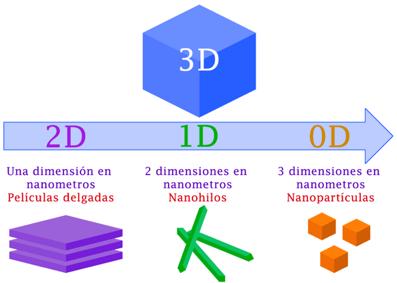

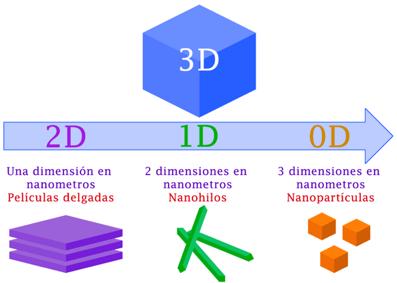

La escala nanométrica abarca el rango entre 1 a 100 nm, aunque este intervalo puede variar algunos cientos de nanómetros de acuerdo con las propiedades de los materiales, al área nanotecnológica, o a la opinión del investigador al que se le pregunte. Asimismo, se considera que los nanomateriales son los que requieren de los nanómetros para describir al menos una de sus dimensiones: alto, ancho, grueso. Por ejemplo, hablando de nanoestructuras con una dimensión en nanómetros tendríamos películas delgadas, con dos dimensiones en el nivel nano serían nanohilos y con las tres dimensiones en el rango nano obtendríamos nanopartículas (Figura 1).

del cabello sin afectar sus propiedades naturales, como su textura rizada o lacia del mismo [2].

México también empleó las propiedades que brinda la nanotecnología. En la época precolombina (siglo VIII), los mayas prepararon un nanocompuesto orgánico/inorgánico, a través de la combinación de la planta índigo tinctoria y el mineral poligorskita, dando como resultado un pigmento azul difícil de obtener con las técnicas de ese tiempo. Además, el pigmento resultó ser resistente a la erosión, humedad y calor, preservándose hasta nuestros días [3].

A pesar de que la nanotecnología es reciente, la humanidad empezó a utilizar los nanomateriales desde épocas remotas. Tenemos algunos ejemplos: En 1990, tras estudiar a una copa romana del siglo VI a.C., conocida como copa de Licurgo, se descubrió que en el vidrio se encontraron nanopartículas de oro y plata de entre 50 a 100 nm aproximadamente. La presencia de estas nanopartículas en la copa le otorga efectos de absorción y difracción de la luz, lo que hace que la copa cambie de color verde a rojo, dependiendo de la dirección de incidencia de la luz [1].

Por otra parte, hace 4000 años los egipcios desarrollaron fórmulas para teñir el cabello de negro. Aunque ellos no eran conscientes de la nanotecnología, en la actualidad, analizando estas formulaciones se determinó que el causante de la coloración son nanopartículas de sulfuro de plomo (5 nm). La presencia de estas partículas modifica irreversiblemente el color

En la actualidad, un referente de la nanotecnología es el Dr. Richard Feynman (Premio Nobel de Física 1965), quien en 1960 impartió la conferencia “There’s Plenty of Room at the Bottom” (“Hay Mucho Espacio en el Fondo”), en la que habló sobre la posibilidad de manipular átomos individualmente y ordenarlos en patrones deseados. Por ejemplo, imagínense una impresora 3D capaz de imprimir las partes que la constituyen para crear una copia de sí misma, pero en miniatura. La nueva impresora 3D miniatura podría hacer lo mismo, y la que le sigue, y la que le sigue… hasta tener una nanoimpresora 3D. ¿Pero, es esto posible? No, porque entre más pequeña sea la impresora más cambiaran sus propiedades y menos funcionará como tal. Esto es lo que hace a la nanotecnología tan especial. El Dr. Feynman sabía todo esto; sus ejemplos, simples y humorísticos, eran sólo ejercicios de pensamiento enfocados a despertar la imaginación. Muchos no lo tomaron en serio; no obstante, el desarrollo tecnológico y la invención de microscopios para observar la nanoescala permitieron al Dr. Feynman pasar de un genio bromista a un genio visionario.

Los nanomateriales siempre nos han acompañado a lo largo de la historia; con todo, el auge de la nanotecnología se dio cuando por fin pudimos observar esas nanoestructuras, estudiarlas, fabricarlas y utilizar sus propiedades. Hablar de nanotecnología es hablar de la vida diaria; su pre-

sencia ha sido y seguirá siendo un pilar primordial en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, hoy en día muchos productos se hacen llamar “nano” sin serlo. La próxima vez que se encuentren con un producto de “nanotecnología”, traten de identificar que nanomaterial lo compone, y no se dejen engañar por los trucos de la publicidad. Por ejemplo, algunos bloqueadores solares son producto de la nanotecnología; aquellos compuestos de nanopartículas de óxido de titanio o zinc son mucho más eficientes en bloquear los rayos solares que los productos convencionales. Otros ejemplos nanotecnológicos son los recubrimientos de películas delgadas; estos son comúnmente aplicados a lentes, otorgándoles resistencia anti empaño, protección contra rayos solares y polarización.

Artículos como: empaques de goma reforzados con grafeno, tapicería resistente a líquidos debido a la presencia de nanopartículas de óxido de silicio, baterías eficientes para automóviles eléctricos, celdas solares redituables e incluso las supercomputadoras que están haciendo la inteligencia artificial posible, no llevan el prefijo “nano”, pero son parte integral de la nanotecnología. Recuerden: no todo lo que se hace llamar “nano” es nanotecnología. Muchas veces el superhéroe de la historia prefiere mantener su identidad oculta.

Referencias

[1]. Freestone, I., Meeks, N., Sax, M., & Higgitt, C. (2007). The Lycurgus Cup - A Roman nanotechnology. Gold Bulletin, 40(4), 270–277. Obtenido de https://doi.org/10.1007/ BF03215599

[2]. Walter, P., Welcomme, E., Hallégot, P., Zaluzec, N. J., Deeb, C., Castaing, J., … Tsoucaris, G. (2006). Early use of PbS nanotechnology for

[3].

Artículos y Reportajes Artículos y Reportajes

6

an ancient hair dyeing formula. Nano Letters, 6(10), 2215–2219. Obtenido de https://doi.org/10.1021/ nl061493

Chiari, G., Giustetto, R., & Carson, D. (2008). Azul maya: una maravilla nanotecnológica precolombina. Boletín de Monumentos Históricos, (12), 39–48. Recuperad de https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/ articulo%3A9824

Figura 1. Nanoestructuras

0 dimensiones en nanómetros Nanopartículas

1 dimension en nanómetros Nanohílos

2 dimensiones en nanómetros Películas delgadas

Artículos y Reportajes

mvz_hrf@hotmail.com

Adscripción: Universidad Autónoma de Zacatecas.

LGACs que trabaja: Educación. Proyecto principal: Las competencias en la educación veterinaria.

Fabiola Lydie Rochín Berúmen

Heriberto Rodríguez Frausto fabiolauaz@outlook.com

Adscripción: Universidad Autónoma de Zacatecas.

LGACs que trabaja: Educación. Proyecto principal: Las competencias en la educación veterinaria.

Los cambios en para el ejercicio MVZ las preferencias profesional del

7 Artículos y Reportajes

El inicio del estudio de una carrera profesional siempre está impregnado de emociones, sueños y deseos de lograr el reconocimiento de la sociedad como un profesional. La mayoría de los estudiantes llegan a la universidad con una idea central de cómo se visualizan al término de cinco años de estudio. Muchas carreras presentan pocas áreas profesionalizantes y no presenta mayor problema el cambio de área terminal, ya que son muy afines.

En el caso de la medicina veterinaria y zootecnia, el campo de acción profesional está muy diversificado y existe una mayor probabilidad de que el área o especie animal a la que inicialmente deseaban priorizar pueda cambiar gradualmente al culminar sus años formales de preparación.

Existen muchos factores que pueden estar influyendo en ese cambio de preferencia profesional dentro del abanico de posibilidades de la medicina veterinaria y zootecnia. El origen geográfico o territorial de donde proviene el estudiante puede influir en esas decisiones. Esto es, una gran cantidad de estudiantes que llegan a cursar esta carrera provienen de zonas rurales en las cuales las posibilidades de desarrollo general y personal son escasas. De ahí se va generando la idea de asentarse en áreas con más potencial económico; entonces, las condiciones de contextos diferentes hacen que las ideas iniciales del estudiante finalmente cambien.

La percepción económica por los servicios profesionales influye también en el cambio de las preferencias profesionales iniciales. Conforme el alumno avanza en grados de estudio, las relaciones que se establecen como profesionales van marcando las pautas en las decisiones sobre el área y la especie de su preferencia. De igual manera, conforme avanza el tiempo de preparación y llega curricularmente

a las áreas profesionalizantes, el estudiante se da cuenta de las características que encierra cada práctica profesional; cuáles demandan mayor o menor complejidad; cuáles presentan una mayor infraestructura médica o de producción animal para pensar en términos económicos, ya sea para la inversión o para el ingreso económico ya una vez en ejercicio.

La carrera de médico veterinario zootecnista presenta un abanico de posibilidades para el ejercicio profesional. Existe un aproximado de 30 áreas para el ejercicio profesional de esta carrera, para el gusto de los egresados. Por mencionar algunas: empresa agropecuaria, aves de corral, bovinos, cánidos, caprinos, comercio de mascotas, consultorio, docencia, empresa propia, equinos, faunas silvestres, felinos, investigación, salud pública, porcinos, producción de alimento para el ganado, producción de animales para abasto y hospitales para pequeñas especies y equinos. Las especies de cánidos y equinos son en las que se enfoca el presente trabajo, ya que se muestra un fenómeno muy peculiar en cuanto al cambio de preferencia profesional en los estudiantes de medicina veterinaria.

Para abundar en lo anterior, se realizó una encuesta de aproximadamente 40 reactivos sobre las preferencias profesionales a aproximadamente 300 estudiantes de nuevo ingreso, así como a los que cursaban el primer semestre de la carrera de MVZ en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAZ. Luego, para contrastar los resultados respecto del gusto por los equinos y los cánidos, se retomaron los datos sobre la especie de su preferencia para hacer la estadía profesional. Este resultado es obtenido cuatro años después; es decir, cuando ya hay una decisión más sólida con respecto al área o especie animal en la que se desea ejercer como MVZ.

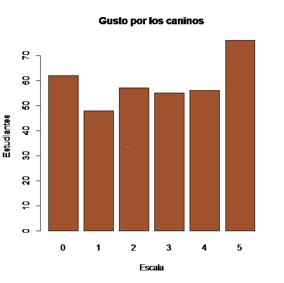

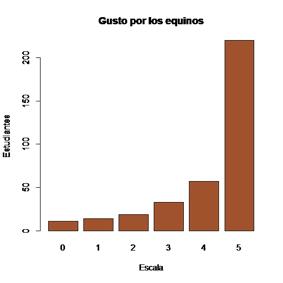

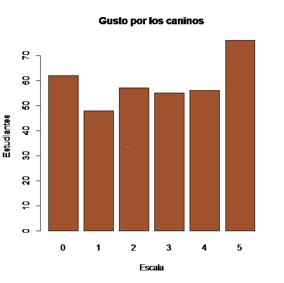

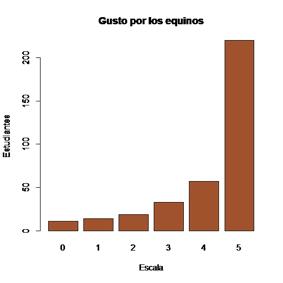

En la Figura 1 se muestra el resultado de la encuesta aplicada al ingresar o cursando el primer semestre en que se le pregunta al estudiante sobre el gusto por ejercer profesionalmente en equinos en una escala del 1-5, donde 5 representa la máxima; en ella se observa la gran tendencia por el gusto de esta especie. La Figura 2 corresponde al gusto por la especie canina en la misma escala. En el resultado de esta gráfica se puede ver una dispersión muy similar en todos los niveles relacionado con elgusto para ejercer en esta especie, sobresaliendo levemente el nivel cinco, que corresponde al gusto por la especie en su máxima expresión.

Un número cada vez más creciente de veterinarios se están especializando y certificando. Una explicación de esta tendencia es un aumento en la demanda de servicios especializados. Las mascotas viven más y reciben atención veterinaria más especializada; por ejemplo, oncología y cirugía ortopédica [1]. Otra posible razón es que un número creciente de graduados en veterinaria buscan ingresos más altos [2]. De acuerdo con Clark [3], una situación que ha prevalecido desde la última década, la medicina veterinaria equina ha experimentado un período de prosperidad y expansión durante las últimas dos décadas, pero las condiciones económicas imperantes en los últimos años han obligado a la profesión a adaptarse a circunstancias económicas nuevas y más desafiantes. En conclusión, la tendencia al bienestar animal, el deseo por mayor tiempo de vida a las mascotas y los factores económicos que afectan más a los tenedores de equinos, más los factores expuestos arriba, modifican con el tiempo la preferencia profesional del MVZ.

Referencias

[1].

[2].

[3].

AVMA. 2011a. Informe AVMA sobre Compensación Veterinaria. 2011 ed. Schaumburg, IL: Asociación Americana de Medicina Veterinaria.

Chieffo, C., AM Kelly y J. Ferguson. 2008. Tendencias en género, empleo, salario y deuda de graduados de facultades y facultades de medicina veterinaria de EE. UU. Revista de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria 233 (6): 910-917

Clark, AR 2009. Tendencias económicas actuales en la práctica equina. Clínicas veterinarias de América del Norte: Práctica equina 25 (3): 413-420

8 Artículos y Reportajes

y Reportajes

Artículos

Figura 1. Gusto por los equinos

Figura 2. Gusto por los caninos

Adscripción: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, CA-UTZAC-11, Cuerpo académico en formación: "Aplicación del IoT en la Industria 4.0", LGAC's: "Aplicación de las Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías en la Industria Ganadera y Agrícola, a través del IoT, la Ciencia de datos, la Robótica, la Automatización de Procesos y la Red de Sensores Inalámbricos"

La Ley de ciencia y Tecnología del Estado de Zacatecas, dicta la promoción para la creación de empresas que empleen tecnologías nacionales y regionales, para la producción de bienes y servicios, con lo que se busca brindar una oportunidad del desarrollo de un semillero de emprendedores recién egresados de las Instituciones de Educación Superior del Estado, por lo que el Gobierno del Estado de Zacatecas a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir del año 2016, con el apoyo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Regional, realiza el “Programa de Apoyo para la Incubación de Empresas de Alto Impacto Tecnológico del Estado de Zacatecas”.

INCUBATE

En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027, se representan una serie de estrategias transversales, referentes a la economía del conocimiento y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), para fortalecer el ecosistema de emprendimiento en Zacatecas, impulsando el talento y creatividad de nuestros habitantes, que permita implementar programas para el impulso de proyectos de economía inclusiva y social, diseñar programas de estímulo al emprendimiento con vocaciones regionales y generar esquemas de acompañamiento y asesoría en procesos de emprendimiento.

Para la edición del año 2022, se le denominó comercialmente al programa “INCUBATE”, con el objetivo de apoyar a jóvenes emprendedores que estén cursando el último año de su programa de estudio y/o aquellos que tengan como máximo dos años de egresados de las carreras con base científica y tecnológica de educación superior del

estado, ya sea de los programas de técnico superior, licenciaturas o posgrados; para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, mediante un apoyo económico y un proceso de incubación, asesorados por empresarios e investigadores del estado que impulsaran el desarrollo de la empresa incubada.

Además de lo anterior, en la edición 2022, se realizaron varios cambios en su metodología, con respecto a las ediciones anteriores. La más significativa es que ahora están desarrollando la empresa en las instalaciones del COZCYT. Otra actualización al programa, es que ahora se divide en dos partes, la primera se llama “Etapa de arranque”, en la cual se tiene como finalidad que los equipos de emprendedores reciban las asesorías necesarias para llevar a cabo la maduración de su idea de negocio, también llamados Startups.

En esta primera parte se imparten los talleres de:

1) Propiedad industrial e Inteligencia competitiva. Para investigar si ya hay algo igual o similar a la idea de negocio que se pretende desarrollar, y saber que acciones tomar.

2) Gobierno de la empresa. En donde se establecen los roles de trabajo, su proceso de comunicación externa e interna, y se les haga saber a los emprendedores que no necesariamente es recomendable que el líder del proyecto tiene que ser la cabeza administrativa de la nueva empresa.

3) Proyecciones financieras del proyecto y crecimiento. Con este taller se instruye a los equipos, de conocimientos básicos del área administrativa y conceptos básicos como lo es el punto de equilibrio, el retorno de la inversión, establecer los precios de venta a sus productos y/o servicios, entre otros temas.

4) Equipos de alto rendimiento. Para afinar esquemas de trabajo en donde se resaltan las habilidades más significante de cada integrante.

9 Artículos y Reportajes

Artículos y Reportajes

Luis Miguel Zapata Alvarado lzapata@utzac.edu.mx

5) Product/Market Fit. En este taller se inicia la adecuación de sus productos y/o servicios a las necesidades locales. Dadas las características sociales, económicas y culturales de nuestros clientes.

6) Modelos de negocios. Se les perfecciona la forma en que podrán monetizar los ingresos de la nueva empresa.

En la segunda parte denominada “Etapa de Consolidación”, la finalidad es que ya se cuente con algo tangible de su propuesta de negocio.

7) Producto Mínimo Viable (MVP). Se les apoya para generar un prototipo de su producto y/o servicio a ofrecer, que cumpla con ciertos parámetros básicos para su comercialización.

8) Identidad e imagen corporativa. Es necesario saber cómo esperan que sus potenciales clien-

tes los identifiquen, para fijar posteriormente su estrategia de promoción.

9) Marketing. Con las nuevas tecnologías, se requiere saber por qué medios electrónicos es mejor hacer la promoción de las empresas según su segmentación de mercados y arquetipos sus clientes.

10) Vinculación, comunicación y relaciones públicas. Dados los perfiles de los participantes, regularmente ellos adolecen de conocimientos para poder relacionarse con sus clientes y otras empresas, por eso es importante que tomen este taller.

11) Valuación. Aún y cuando no hayan facturado, es importante saber cuánto vale su proyecto empresarial, para que puedan valorar en caso de necesitar socios, que tanto pueden negociar cuando se levante capital.

12) Pitch/Evaluación final con inversionistas del ecosistema emprendedor. La actividad final consiste en que se exponga su Startups ante empresarios del estado, para que los retroalimenten, generen relaciones comerciales, se publicite su nueva empresa y lo más importante, se levante capital.

Además de los beneficios que se obtienen de los talleres que reciben durante su incubación en el COZCYT, se les otorga un estímulo económico por la cantidad de $1,200,000.00, dividida en partes iguales para cada uno de los equipos que son seleccionados a través de cubrir los requisitos que se exponen en una convocatoria, y pasan su evaluación y selección de un comité, conformado por representación del área de emprendimiento de universidades, instancias gubernamentales y privadas. De manera implícita el programa fortalece su negocio, ya que se relacionan con la comunidad emprendedora del estado, donde intercambian aprendizajes y conocen nuevos aliados, mentores, asesores, investigadores y otros emprendedores que enriquecerán tu proyecto de negocio durante todo el proceso y se difunde su proyecto, entre el sector empresarial

Los equipos integrados por tres jóvenes emprendedores, que incubaron presentaron un anteproyecto de un alto valor de innovación no sólo para el mercado local o nacional e interna-

cional, para desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que beneficiarán a los sectores de la agroindustria, el turismo y la minería, en pro del beneficio social, económico, de registro de patentes, sin descuidar la protección del medio ambiente.

Al final del programa y firmado en un convenio, cada unos de los equipos debe entregar su acta constitutiva, alta en la secretaría de hacienda y crédito público, su cuenta bancaria empresarial y un informe financiero que demuestre el buen uso de los recursos entregados. El COZCYT se compromete a continuar con asesorías constantes y directas a los emprendedores, a proporcionar un espacio en sus instalaciones por el tiempo que se realizan los preparativos para recibir a la generación 2023, así como gestionar el asesoramiento para participar en programas y fondos que oferta el Gobierno del estado de Zacatecas por medio de otras Secretarías.

10 Artículos y Reportajes Artículos y Reportajes

Diego Alberto Dr. Mercado Ravell

En los últimos años, el uso de vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como drones, ha visto un crecimiento acelerado, gracias a su gran potencial de aplicación en misiones civiles, tales como vigilancia, monitoreo, búsqueda y rescate, patrullaje autónomo, inspección de estructuras, transporte rápido de paquetes, rápida respuesta en casos de emergencia, etc. Sin embargo, a pesar del gran avance tecnológico para hacer de estos drones lo más seguros y eficientes posible, su aplicabilidad en ambientes urbanos se ha visto seriamente frenada, esto debido al riesgo latente de un accidente que pueda poner en riesgo vidas humanas, o causar daños materiales severos. Debido a esto, existen regulaciones rigurosas que prohíben el uso de drones de gran tamaño en áreas pobladas, reduciendo las aplicaciones civiles a entornos rurales o muy controlados, sacrificando otro tipo de misiones de gran interés, por ejemplo, para monitorear grupos de personas para la prevención de delitos.

Es por esto que desde hace algunos años, en Zacatecas, el equipo de investigación en robótica del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) desarrolla algoritmos de última generación que buscan garantizar el aterrizaje seguro de drones en zonas pobladas, especialmente en casos de emergencia, lo que permitiría operar drones en zonas urbanas y explotar su verdadero potencial en aplicaciones civiles. Este proyecto, bajo la dirección técnica del profesor investigador CONACYT Dr. Diego Alberto Mercado Ravell, y donde participan jóvenes estudiantes zacatecanos, busca posicionar a Zacatecas como pionero a nivel internacional en el desarrollo de este tipo de técnicas de aterrizaje autónomo, y podría ser aplicado en Zacatecas para labores de vigilancia urbana.

Para atacar este complicado problema, se utilizan técnicas avanzadas en materia de robótica, visión computacional, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, control automático y planificación de movimientos, áreas en las que se especializa el equipo de robótica del CIMAT Zacatecas.

Se trabaja con una cámara montada en un dron, así como técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo para detectar de manera automática zonas de aterrizaje libres de personas. Por ejemplo, mediante redes neuronales profundas se detectan grupos de personas y se generan mapas de densidad que proporcionan información espacial de la localización de las personas. A partir de esta información se generan mapas de ocupación que arrojan áreas libres de personas, y se seleccionan las zonas de aterrizaje más pertinentes. Cabe hacer notar que el ambiente considerado es dinámico, donde tanto la cámara como los obstáculos (personas, autos, etc.) pueden moverse libremente en la escena, incrementando considerablemente el reto en la misión, razón por la cual se utilizan técnicas de rastreo conocidas como Filtros de Kalman, para seguir las zonas de aterrizaje a lo largo del tiempo, y dotar al algoritmo de mayor robustez. Por otra parte, se propone el uso de redes neuronales para realizar segmentación semántica del entorno, permitiendo clasificar las potenciales zonas de aterrizaje según su nivel de riesgo; esto es, la red neuronal estima qué tipo de terreno u obstáculos hay alrededor, y da prioridad a las zonas que presentan menos riesgo de accidentes, por ejemplo el césped, y evitando zonas de alto riesgo como las carreteras o lugares donde se detectaron personas u otros obstáculos.

Redacción COZCyT

11 Nuestra Ciencia Nuestra Ciencia

Dr. Diego Alberto Mercado Ravell

Breve Semblanza diego.mercado@cimat.mx

Adscripción: Investigador CONACyT, Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT AC LGACs que trabaja: Robótica, Visión Computacional, Control Automático. Proyecto principal: Aterrizaje autónomo de vehículos aéreos en entornos urbanos.

Una vez determinadas las posibles zonas de aterrizaje, se selecciona la “mejor” zona, lo que supone un problema de optimización multiobjetivo, y el dron deberá aterrizar de manera autónoma, utilizando técnicas de planificación de movimiento, tomando en cuenta el estatus del dron, ya que estos algoritmos se plantean para prevenir accidentes incluso en casos de aterrizaje de emergencia, deberán pues, tomarse en cuenta factores como el nivel de carga de la batería, y las fallas en el sistema tales como motores dañado, hélices rotas o pérdida de comunicación, etc.

Un reto importante de este proyecto radica en la dificultad de probar los algoritmos. Irónicamente, se busca reducir el riesgo de accidentes que involucren humanos, pero probar los algoritmos con personas reales supondría un gran riesgo de accidente. Es por eso que se emplean ambientes virtuales para calibrar y probar a fondo las estrategias propuestas, utilizando además técnicas de realidad aumentada al robot podemos tener drones reales que desempeñan la misión en un ambiente virtual. Esta técnica, también conocida como robot-in-the-loop (robot en el lazo) nos permite validar de manera exhaustiva y segura el aterrizaje autónomo, comparar diferentes soluciones y poner a punto los algoritmos, sin poner en riesgo a nadie.

Al momento se cuenta con resultados preliminares muy prometedores, desarrollados completamente en Zacatecas, los cuales pueden encontrarse en video en los siguientes enlaces: sites.google.com/view/ph-ddiego-mercado/videos y mcr.cimat.mx/es/ Proyectos_MCR mismos que han sido presentados en algunas de las mejores conferencias y revistas especializadas en el mundo,

como el IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems ) y el RA-L (IEEE Robotics and Automation Letters ), y se espera que estos puedan ayudar a encontrar una solución robusta y confiable a este importante problema, con gran potencial de aplicaciones reales a la sociedad. Actualmente, en el CIMAT Zacatecas contamos con un equipo de expertos y los insumos necesarios para desarrollar este proyecto, lo que incluye algunos drones y una computadora especializada para entrenar redes neuronales, aunque aún es necesario mucho apoyo para poder garantizar el éxito del mismo. Dada la importancia de este proyecto, se espera que cuente con financiamiento internacional en el corto plazo. Si bien los resultados al momento son muy prometedores, debido a la complejidad del problema y al riesgo latente que este implica, existe mucho trabajo por hacer, por lo que se ha procurado tener diversas colaboraciones locales, nacionales e internacionales con reconocidos grupos de investigación.

Además del aterrizaje autónomo, el Dr. Diego Mercado participa en varios proyectos de investigación de frontera relacionados con robótica, que incluyen el transporte de cargas con múltiples drones, monitoreo de tráfico y detección automática de conducción errática, el diseño, modelado y control automático

de drones no convencionales, la estimación de la pose de nano-satélites, el desarrollo de algoritmos de conducción autónoma en carros inteligentes, entre otros.

Por otra parte, el Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, unidad Zacatecas, es un centro público de investigación, con prestigio internacional, abierto a colaboraciones y comprometido a desarrollar y difundir conocimiento científico de punta. En el CIMAT Zacatecas contamos con una Maestría en Ciencias con Orientación en Robótica MCR (mcr.cimat.mx), con un plan de estudios actual y muy flexible a los intereses de los estudiantes, por lo que una excelente manera de colaborar en este proyecto es ingresando a esta maestría, la cual forma parte del sistema nacional de posgrados y cuenta con becas para sus estudiantes. También pueden formar parte de nuestro equipo estudiantes de licenciatura que deseen realizar servicio social, prácticas profesionales, trabajos terminales, o busquen mentorías para concursos de robótica o asesoría gratuita para el desarrollo de sus proyectos. También estamos interesados en colaborar con otros investigadores nacionales e internacionales en temas relacionados a robótica, como control automático, planificación de movimientos, visión por computadora, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, navegación autónoma, drones, carros inteligentes, etc. Finalmente, esperamos continuar contribuyendo al avance tecnológico del Estado de Zacatecas mediante la aplicación oportuna de tecnologías emergentes para resolver problemas reales de la sociedad.

12 Nuestra Ciencia Nuestra Ciencia

Artículos y Reportajes

Energía, ¿Oscura?

Adscripción: Departamento de Física, Cinvestav, Unidad Zacatenco. LGACs que trabaja: Cosmología, Gravitación y Física-Matemáticas.

Proyecto principal: Cosmología y Cadenas de fragmentación.

Tonatiuh

tmatos@fis.cinvestav.mx

Tonatiuh

tmatos@fis.cinvestav.mx

Adscripción: Departamento de Física, Cinvestav, Unidad Zacatenco. LGACs que trabaja: Cosmología, Gravitación y Física-Matemáticas.

Proyecto principal: Cosmología de las fluctuaciones cuánticas y/o Fermi bubbles en halos de materia oscura escalar.

El Universo ha sido objeto de estudio desde épocas muy antiguas, y con la invención del telescopio y otros instrumentos su conocimiento ha tenido un gran desarrollo a lo largo de la historia. Ejemplos de ello son desde el descubrimiento de planetas, que son puntitos luminosos en el cielo que se mueven a lo largo de los días, hasta la detección de ondas gravitacionales en el 2015, con interferómetros de 4 km, que utilizan la tecnología de punta actual, las cuales se pueden predecir de la teoría de la Relatividad General de Albert Einstein.

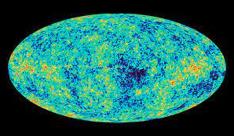

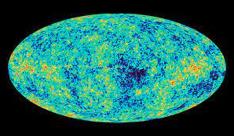

En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajando para los laboratorios Bell, descubrieron uno de los observables más importantes, conocido como radiación cósmica de fondo (o CMB por sus siglas en inglés). Como su nombre indica, esta radiación llena el Universo, permitiéndonos obtener su foto más antigua, de tan sólo unos cientos de miles de años, justo un instante después de su nacimiento. Gracias a este tipo de observaciones es posible considerar el principio cosmológico, el cual dice que el Universo se ve prácticamente igual por donde quiera que lo observes, eso sí, a escalas del orden de 100 Megaparsecs (o 3,086×1024m).

Experimentos como COBE (1989), WMAP (2001) y Planck (2009) probaron que este principio no es necesariamente cierto

a distancias menores, al encontrar fluctuaciones en la temperatura. Desde entonces el estudio de estos cambios o anisotropías ha ayudado a comprender algunas propiedades del Universo, como la distribución de sus componentes (Figura 1), dando una posible respuesta a una de las preguntas más recurrentes de la humanidad: ¿de qué está hecho el Universo?

cubrió teóricamente desde 1917, cuando Einstein tuvo que ajustar sus ecuaciones introduciendo lo que hoy se conoce como la constante cosmológica, y así poder representar un Universo estático, sino que también lo hace cada vez más apresuradamente [1]. Cabe mencionar que el adjetivo “oscuro” no sólo es por no ser visibles, sino también puede servir para enfatizar el desconocimiento que hasta el día de hoy nos caracteriza con respecto a estos componentes exóticos.

Hoy en día sabemos que a la materia observable le corresponde aproximadamente sólo el 4 % de la composición del Universo, mientras que el 26 % se le asigna a una componente conocida como materia oscura, que, al interactuar por medio de la gravedad con el porcentaje ya mencionado, juega un papel determinante en el proceso de formación de su estructura. Finalmente, el 70 % restante corresponde a una extraña energía que impulsa al universo a no estar estático, mostrando que no sólo se expande, lo cual se des-

En Cosmología, la cual estudia al Universo como un todo, existen varias propuestas para intentar explicar el fenómeno de la existencia de energía oscura, remontándonos hasta 1922 y 1927 con Alexander Friedmann y George Lemaitre, los cuales, bajo ciertas condiciones y de manera independiente, encontraron que las ecuaciones de campo de Einstein indican que el Universo se expande. Para 1929, el trabajo hecho por Edwin Hubble, donde notaba que algunas galaxias se alejaban entre sí, daba como referente observacional que dicha expansión ocurría, además de dar pie a la ley que lleva su nombre. Décadas más tarde, en 1998, como resultado de observar las supernovas tipo 1a, (Figura 2), explosiones estelares producidas cuando muere una estrella pequeña muy masiva formando parte de un sistema binario, es decir, dos objetos que

Figura 1. Imagen del WMAP para cambios de temperatura del CMB. Partes rojas más calientes y azules más frías.

Jesús Antonio Astorga Moreno

Matos Chassin

jesus.astorga@cinvestav.mx

Figura 1. Imagen del WMAP para cambios de temperatura del CMB. Partes rojas más calientes y azules más frías.

Jesús Antonio Astorga Moreno

Matos Chassin

jesus.astorga@cinvestav.mx

13 Artículos y Reportajes

se encuentran tan próximos que están unidos a nivel gravitacional y orbitando alrededor de un centro de masas común, se sugiere como ya se había hecho notar, que el Universo no sólo se expande, sino también lo hace de manera acelerada, esto es, cada vez más rápido, contradiciendo toda lógica y sentido común [2].

cuya denominación el término “frío” indica que dicha materia oscura se mueve lentamente en comparación con la velocidad de la luz. A pesar de ajustarse muy bien a las observaciones ya mencionadas, surgieron algunos problemas, por eso hay que seguir buscando una explicación más adecuada.

Esta sorprendente idea permitió tentativamente resolver algunos de los problemas surgidos en el modelo estándar, como los ya observados anteriormente.

Ahora, a la luz de estos importantes hechos, el siguiente paso es buscar una herramienta que logre reproducir estos resultados de la mejor manera posible, lo cual se consigue usando la teoría de Einstein. Esto abre paso al modelo estándar (también llamado CDM), el más simple y estudiado en la literatura, teniendo como nuevos acompañantes a la constante cosmológica para el rol de energía oscura, e introduciendo la materia oscura fría (CDM, por sus siglas en inglés) propuesta en 1982 por el premio novel de física James Peebles, en

Por otro lado, y en otro contexto, también existe el problema de explicar por qué el universo se ve tan plano e igual en cada extremo. Para resolver este problema, en los años ochenta, los físicos Alan Guth [3], Alexei Starobinsky y Andrei Linde presentaron la idea de un origen del universo con expansión acelerada a un nivel exponencial desde etapas muy, muy tempranas, llamado Universo inflacionario o época de inflación (Figura 3). Esto es, a instantes después de su origen, en unidades más pequeñas que los yoctosegundos (10-24 segundos), estos físicos proponen que el universo ya había crecido alrededor del orden de 1030 veces, o sea, un crecimiento descomunal en un instante casi infinitamente pequeño.

Sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta que, en el afán de hallar el valor de la energía que expande el universo aceleradamente, los estudiosos se han tropezado con una especie de paradoja. Por un lado se encontró que el universo tuvo una expansión tan rápida que no hubiera quedado tiempo suficiente para que se formaran estrellas y galaxias. Esta cantidad discrepa por 120 órdenes de magnitud con lo que se obtiene basándose en las observaciones, dando lugar a una tremenda inconsistencia conocida como el problema de la constante cosmológica.

En resumen, es innegable no considerar la energía oscura como una pieza fundamental para el entendimiento del cosmos, aunque actualmente, como ya se había mencionado, sea uno de los mayores misterios y desafíos al desconocerse su origen y composición.

Referencias

Artículos y Reportajes

Figura 2. Supernova tipo 1ª.

Figura 3. Universo Inflacionario

[1]. Peebles, P. J. E., & Ratra, B. (2003). The cosmological constant and dark energy. Reviews of modern physics, 75(2), 559.

[2] Perlmutter, S. (2003). Supernovae, dark energy, and the accelerating universe. Physics today, 56(4), 53-62.

[3] Guth, A. H. (1981). Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems. Physical Review D, 23(2), 347.

14 Artículos y Reportajes

Impacto actual de en la sociedad la caries dental

Judith Acuña Enciso

Adscripción: Maestría en Ciencias Biomédicas - Universidad Autónoma de Zacatecas.

LGACs que trabaja: Biomateriales y su intervención clínica. Factores determinantes y predisponentes de la salud bucal infantil. Proyecto principal: Evaluación de la capacidad remineralizante del enjuague bucal Enalemin en un sistema ex-vivo.

César Iván Gaitán Fonseca

mcdconsul@gmail.com fonseca_001@hotmail.com

Adscripción: Maestría en Ciencias Biomédicas - Universidad Autónoma de Zacatecas.

LGACs que trabaja: Biomateriales y su intervención clínica. Factores determinantes y predisponentes de la salud bucal infantil. Nombre del proyecto principal en el que trabaja actualmente: Evaluación de la capacidad remineralizante del enjuague bucal Enalemin en un sistema ex-vivo.

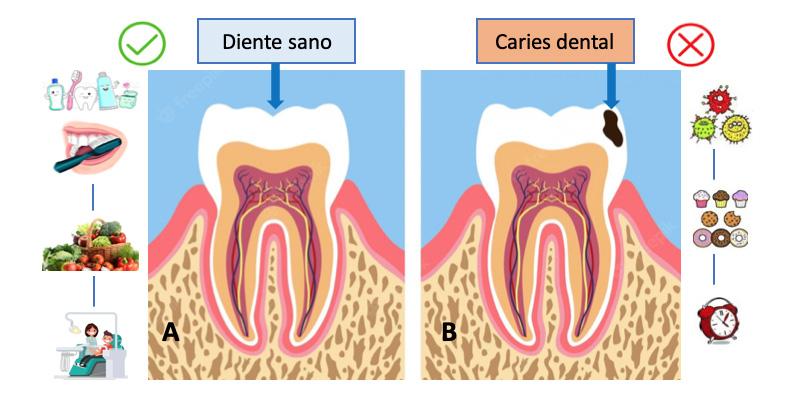

Hoy en día, la caries dental es una de las patologías más comunes, afectando a cerca de 8,000 millones de habitantes en todo el mundo, lo que supone un 92 % de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “Una enfermedad dinámica, multifactorial, no transmisible, mediada por el biofilm, modulada por la dieta rica en carbohidratos, que produce una pérdida neta de mineral de los tejidos duros dentales; la cual está determinada por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales” [2].

La finalidad de este trabajo es mencionar algunas estrategias de prevención, proporcionando información a la población y que puede ser de gran utilidad para ayudar en el balance del proceso evolutivo de dicha patología.

El primer signo clínico de la presencia de caries dental es la manifestación de una mancha blanquecina sobre la estructura del esmalte. Esto es una señal de una desmineralización previa, la cual ha evolucionado y en la que el pH ha disminuido hasta 5.5 [3],

siendo más propenso a la adhesión de la placa bacteriana sobre la superficie del diente [4]. Si no se ejecuta una acción terapéutica debida, esta puede llegar a ocasionar destrucción del diente tratante, produciendo dolor, inflamación, dificultad para masticar e incluso la pérdida de este y, por consiguiente, alteración estético-funcional en el sistema masticatorio, provocando un déficit a nivel estomatológico [2].

Para poder equilibrar esta descompensación de minerales perdidos, como el calcio, fosfato, carbono, magnesio, sodio, entre otros, debido a la ingesta de carbohidratos, como bebidas azucaradas, cítricas, gaseosas [5], o a los ácidos que liberan las bacterias que forman parte del biofilm, como respuesta al medio [6], la saliva desempeña un papel fundamental, siendo una barrera de protección ante tal agresión, actuando como remineralizante natural de la cavidad bucal [4]. Pero es necesario que podamos contribuir con una adecuada higiene oral, utilizando auxiliares bucodentales específicos para cada persona, como cepillado bucal, usando cremas

y enjuagues remineralizantes, empleando hilo o seda dental y, sobre todo, balanceando el tipo de alimentos y bebidas que consumimos [7].

En la canasta básica tenemos abundantes productos que ayudan a equilibrar un pH ácido, por ejemplo, los vegetales verdes, como el brócoli, las espinacas, la lechuga, el aguacate, el apio, el pepino, extracto de uva, y la cúrcuma, entre otros. También es recomendable ingerir, mínimamente, un litro de agua natural al día [8, 9, 10, 11]. Otra sugerencia importante es el uso de sustitutos de azúcar, como el xilitol, el cual lo obtenemos en diversas frutas, como las fresas, arándanos, ciruelas y en verduras como la coliflor [12, 13, 14, 15].

Entre los alimentos que aportan gran cantidad de calcio figuran los lácteos y sus derivados, el ajonjolí, las almendras y las avellanas [16]; y entre los que contienen requerimientos de fósforo necesarios para nuestra alimentación están las lentejas, garbanzos, nueces y zanahorias, principalmente [15]. Como se puede apreciar, la alimentación juega

15 Artículos y Reportajes Artículos y Reportajes

un papel fundamental en el proceso de formación y evolución de la caries dental, en el que los odontólogos debemos de llevar a la práctica clínica el orientar debidamente a nuestros pacientes sobre una ingesta adecuada de nutrientes.

Existen, a nivel mundial, guías prácticas clínicas para el personal sanitario sobre caries dental, las cuales manejan información específica para los habitantes de su área geográfica, donde se hace referencia a la prevención, monitorización y tratamiento no

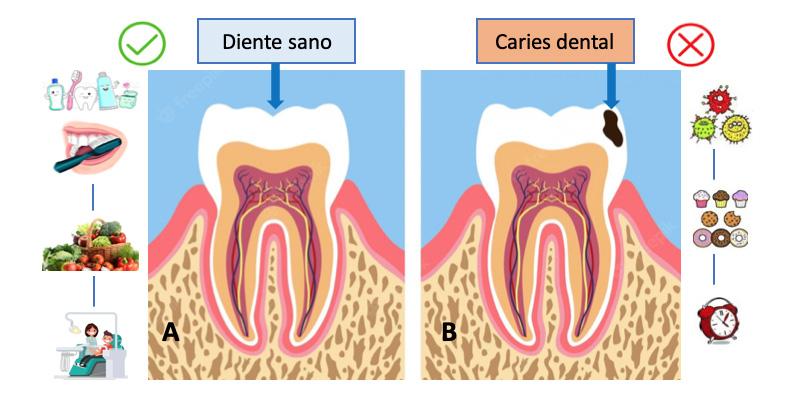

Diente sano Caries dental

A) Esquematización de un diente sano, aunado a hábitos de higiene oral, alimentación saludable, visitas constantes con el odontólogo.

B) Factores predisponentes a caries dental: microrganismos cariogénicos, mala alimentación, aunado al factor tiempo.

ciente, independientemente del sexo, o edad, ya sea niño, adolescente, adulto, o persona mayor, mediante un pronóstico alentador ante dicha patología.

Referencias

invasivo, teniendo como objetivos el dar recomendaciones basadas en la mejor evidencia comprobable [17].

Comprender el origen de las patologías bucodentales ha sido un parteaguas en la terapéutica clínica. En ella los avances tecnológicos nos han podido orientar hacia un mejor diagnóstico y seguimiento de hábitos dañinos, ignorados por la mayor parte de la población por falta de información, siendo un paradigma operativo, biológico y económico centrado en el bienestar del pa-

La odontología del siglo XXI se basa en un protocolo vigente por la OMS y la Federación Dental Internacional (FDI) del año 2020 [2], en el cual se fomenta la prevención y promoción de la salud bucodental mediante las medidas terapéuticas ya mencionadas que sugieren una higiene oral adecuada y una alimentación saludable, dando a conocer la existencia de materiales e insumos coadyuvantes en la remineralización del esmalte dental, así como recomendando un control periódico de citas personalizadas para cada paciente [18]. Considerando que cada paciente es un individuo con características y entornos diferentes a otro, debemos brindar un tratamiento adecuado a cada uno, pudiendo así aportar una mejoría de su salud en general y, por consiguiente, proporcionando una mejor calidad de vida, tomando en cuenta que dicho paciente libre de caries no significa que no sea propenso a padecerla.

Atención y valoración bucodental a pacientes en general en CLIMACB. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 3:00 pm. Campus

[1].Torres-Toledano,M.,Granados-García,V.,&López-Ocaña, L. R. (2017). Global burden of disease of chronic kidney disease in Mexico. Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 55(Suppl 2), S118. [2]. Machiulskiene, V., Campus, G., Carvalho, J. C., Dige, I., Ekstrand, K. R., Jablonski-Momeni, A., ... & Nyvad, B. (2020). Terminologyofdentalcariesanddentalcariesmanagement: consensus report of a workshop organized by ORCA and Cariology Research Group of IADR. Caries research, 54(1), 7-14. [3]. Çelebioğlu, H. Y., Lee, S., & Chronakis, I. S. (2020). Interactions of salivary mucins and saliva with food proteins: A review. Critical reviews in food science and nutrition, 60(1), 64-83.

[4]. Barembaum, S., & Azcurra, A. (2019). La saliva: una potencial herramienta en la Odontología. Revista de la Facultad de Odontología, 29(2), 9-21. [5].Tah-Rosado,M.J.,Hernández-Solís,S.E.,Rueda-Gordillo, F., & Rodríguez-Fernández, M. S. C. Cuantificación de Streptococcus mutans, pH salival y dieta cariogénica en un grupo de escolares.

[6]. Featherstone, J. D., Fontana, M., & Wolff, M. (2018). Novel anticaries and remineralization agents: future research needs. Journal of dental research, 97(2), 125-127. [7].Cayo-Tintaya,N.V.,Cosme-Raymundo,T.A.,&MoralesVadillo, R. (2019). Caries dental y su relación con el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los padres de familia en preescolares. Revista Kirú, 16(3). [8]. Gonzáles-Murillo, J., & Soza-Gonzáles, S. (2021). Water for human consumption? With or without fluoride?. Revista de Odontopediatría Latinoamericana, 3(1), 86-92. [9]. Barrios, C. E., Vila, V. G., Martínez, S. E., & Tutuy, A. J. E. (2017). Ph Salival como factor asociado a la caries dental. Revista de la Facultad de Odontología, 10(1), 13-19. [10].AlarcónCárdenas,J.S.(2018).Efectoantimicrobianoin vitro del extracto de Vitis vinífera (uva) sobre el Streptococcus mutans (Bachelor's thesis, Quito: UCE). [11]. Sala Espiell, A., Obiols, C. I., Mastrancioli, M. L., Armendano, A. S., Crimaldi, D. N., & Rasse, J. N. (2009, June). Alimentos cariogénicos: su relación con el factor saliva. In Jornadas por el Cincuentenario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario (Rosario, 2009). [12]. Janakiram, C., Kumar, C. D., & Joseph, J. (2017). Xylitol in preventing dental caries: A systematic review and metaanalyses. Journal of natural science, biology, and medicine, 8(1), 16.

[13]. Castro Robles, P. A. (2020). Estudio de la producción de xilitol a partir de residuos de fruta: experimentos preliminares y revisión de literatura.

[14]. Huaranca, B., & Brajhan, E. (2016). Efecto de una goma de mascar conteniendo Xilitol sobre el nivel del PH salival.

[15]. Tuero, B. B., Mena Valverde, M. C., Vega, M. F., Vizuete, A. A., López Sobaler, A. M., & Ortega Anta, R. M. (2004). Influencia de la ingesta de calcio y fósforo sobre la densidad mineralóseaenmujeresjóvenes.ArchivosLatinoamericanos de Nutrición, 54(2), 203-208. [16]. Patoor, V. L. M. (2021). Malnutrición y Salud Oral. Revisión de literatura. [17]. Casals Peidró, E., & Pereiro, G. (2014). Guía de práctica clínica para la prevención y tratamiento no invasivo de la caries dental. RCOE. Revista del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, 2014, vol. 19, num. 3, p. 189-248. [18]. Innes, N. P., Chu, C. H., Fontana, M., Lo, E. C., Thomson, W. M., Uribe, S., ... & Schwendicke, F. (2019). A century of change towards prevention and minimal intervention in cariology. Journal of dental research, 98(6), 611-617.

16

y Reportajes

Artículos

Artículos y Reportajes

UAZ – Siglo XXI.

¡¿La Metformina y sus super poderes?!

La metformina es un medicamento usado en todo el mundo por su alta efectividad para disminuir el aumento de la glucosa causado por la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, en años recientes se han descubierto muchas otras propiedades [1]. Los mecanismos por los que la metformina puede aliviar varias enfermedades no se entienden completamente, pero se sabe que ésta actúa en diversas vías de señalización celular.

Así pues, estas son las formas en que la célula cambia y se adapta para responder a una señal propia del cuerpo (endógena) o a una externa (exógena), como puede ser un fármaco. La respuesta celular final puede ir desde la proliferación y la secreción de molé-

culas para comunicarse con otras células, hasta incluso activar procesos para su propia muerte.

Como es sabido, nuestros órganos están compuestos de células con actividades especializadas, lo que permite que, por ejemplo, el hígado tenga funciones diferentes al intestino o al corazón. En distintos tipos de células una misma molécula endógena o externa, como un fármaco, puede desencadenar diferentes respuestas, al activar distintas vías de señalización. En nuestra vida cotidiana, equivaldría a la transformación de un mismo ingrediente, como el maíz (en muchos platillos dependiendo de la receta) es decir, los procesos a que se someta y los ingredientes que se le adicionen.

Hoy, los científicos han desarrollado diferentes técnicas para identificar las vías de señalización que activan o modifican los medicamentos. La metformina modula varias, incluyendo las de los procesos metabólicos energéticos (aquellas que tienen que ver con el aprovechamiento de los alimentos y la energía que se genera para ser usada en las funciones del cuerpo), así como las de los sistemas cardiovasculares, renales, de control del envejecimiento y del cáncer [1].

Metformina y diabetes

Nos preguntaríamos entonces: ¿y cómo baja la glucosa? La metformina reduce los niveles de glucosa actuando sobre varios órganos: a) Mejora la secreción de insulina del páncreas; b) En conjunto con la insulina que normalmente producimos, ordena al hígado y a los músculos almacenar el exceso de glucosa encontrada en la sangre, evitando que estas reservas salgan nuevamente a la sangre de forma descontrolada; c) Inhibe la absorción de glucosa en el intestino [2].

Metformina y cáncer

En condiciones de buena salud, las células se dividen y cumplen sus funciones. A medida que envejecen o se dañan, mueren y se remplazan por nuevas, a través de un proceso muy bien controlado. En el cáncer, las células se transforman de tal manera que ya no cumplen su función, además se vuelven inmortales (no mueren); se multiplican rápidamente, sin control, invadiendo órganos sanos impidiéndoles llevar a cabo sus tareas.

Hay evidencia de que la metformina inhibe el crecimiento, sobrevivencia y metástasis (dispersión de células cancerígenas a otros órganos) en el cáncer de mama, hígado, hueso, páncreas, riñón, pulmón y endometrio [3].

Carmen Judith Serrano Escobedo

carmenyuyu2000@yahoo.com.mx

Adscripción: Unidad de Investigación

Biomédica Zacatecas, IMSS

LGACs que trabaja: Diabetes, Tuberculosis, Células fagocíticas en la comorbilidad Tuberculosis-Diabetes

Proyecto principal: Efecto de la diabetes en la Inmunidad Innata a tuberculosis

Fátima Dueñas Arteaga

duarfatima434@gmail.com

Adscripción: Hospital General ISSSTE Zacatecas.

LGACs que trabaja: Medicina general, Medicina preventiva, Diabetes. Proyecto principal: Diabetes y sus complicaciones.

Las propiedades anticancerígenas de la metformina dependen de su acción directa o indirecta sobre el metabolismo de las células (sus reacciones químicas totales). También, la combinación de metformina y ayuno intermitente reduce el crecimiento de tumores [4]. Esto sugiere que existe el potencial de desarrollar estrategias para tratar tumores con metformina.

A las células cancerígenas les encanta consumir glucosa: entre más glucosa esté disponible en el organismo habrá mayor proliferación y desarrollo de células malignas. Por su efecto en la disminución de los niveles de glucosa y de la síntesis de ácidos grasos, la metformina disminuye la proliferación y supervivencia de las células cancerosas.

17 Artículos y Reportajes Artículos y Reportajes

Existe un tipo de cáncer de mama llamado “triple negativo”, el cual es difícil de curar porque no existen tratamientos específicos o quimioterapia con bajo grado de toxicidad. Un estudio reciente indicó que la terapia combinada de metformina con quimioterapia detiene el crecimiento de este tipo tumoral [5]. De igual modo, se ha reportado el efecto inhibitorio de la metformina sobre la proliferación de células cancerosas en otros tipos de cáncer como el mieloma múltiple, el colorrectal, el de endometrio [1]), cáncer de la sangre (leucemias) [6] e incluso en cáncer de piel como el melanoma, que es un cáncer agresivo y con alta capacidad de metástasis [7].

Obesidad

Alrededor del 75 % de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad [8]. Como es sabido, la obesidad es por sí misma el origen de muchos males pues incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, infartos al corazón, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad severa por COVID e incluso múltiples tipos de cáncer. La metformina tiene efecto débil pero eficiente sobre la pérdida de peso, a través del aumento del consumo energético en las células, por la disminución en la absorción de grasas y por la termogénesis (disipación en forma de calor de las reacciones químicas en tejido graso). En modelos animales la metformina modula además la flora intestinal y evita la obesidad inducida por dietas altas en grasas [1].

Enfermedades hepáticas