S U M A R I O

Intcodugao a tcoria matematica do scguro: J. ]. de Souza Mendcs, col. 3 — Teoria da Causa; David Carnpista

FHho, col. 17 — Brasilia e a instituicao do seguro. col. 31 — Notas sobre seguro dc vida em grupo; Adyr Pecego

Messina, col. 35 — Normas Incendio: Jorge do Marco Passes, col. 45•— Descentralizagao contabil no setor de inversoes de uma sociedade de seguros; Americo Matheus Florentino, col. 51

— Imunidade tributaria das autarquias. col. 65 — Molestias profissionais: An tonio Cosfa Correa. col. 81 — Prescri^ao: Joao Carlos Gomes de Matos. col. 115 — A administra^ao cientifica

das empresas de seguros: Tese; Herminio Augusto Faria, col. 127 — Dados

Estatisticos: Analise do mercado segurador brasileiro. col. 137 — Parcceres

c Decisoes, col. 163 — Consuh6rio

ITecnico, col. 175 — Boletim da D.L.S.. col. 179 — Boletim do I.R.B.. col. 187

— NoticiSrio do Exterior, col. 199

Noticiario do Pais, col. 203.

A pedra de toque de todo sistema economico baseado na troca e, sent ducida alguma, o equilibrio entre a oferta e a procura. Sem esse equilibrio — para o qual fende, no moderno cnunciado da lei celebre, toda a atividade humana no dorninio da economia — instala-se a dcsordem no processo economico. de conseqiiencias imprevisiveis.

OJerfa e procura, todavia. representam fases e.vfremas, pois entre produgao e consumo outras intercorrem, estendendo a gama dos [enomcnos inerentes ao processo. mas todas elas indispensaveis, certamcntc, para qiie se complete o ciclo economico.

O mecanismo. portanto, ja de si complexo e delicado. agrava-se pela nudtiplicidade das pcfas que nele se entrosam, tornando-o acentuadamente suscctivcl a pressao de fatores que Ihe perturbem o equilibrio.

A InstituifSo do Seguro, cumprindo sua Jungao basica de ceparar danos inateriais e patrimoniais, preserva esse equilibrio necessan'o a vida economica da sociedade. Mas alem dessa, outras e importantes [iincdes desempenha o Seguro, dai se originando o relevo que assume tal Instituigao. Promovendo a seguranga economica do individuo e de sua [amilia, o Seguro ao mesmo tempo e fator de bem-estac social e de protecao a propria economia coletira.

No momenta atual, em que o pais passa 'por 'uma profunda transfiguragao economica. maiores alturas ganha a missao que toca a Jnstituigao do Seguro. Eis por que, procurando aparelhar-se adequadamente, se^uradores e ressegutadores. num esforgo conjunto. colocam em piano tao elevado o trabalho de preparagao tecnico-profissional dos seus quadfos dc pessoal.

Desse trabalho, parccla apreciavel e executada pelc C.B.S., entidade a que nos referimos em oufro local desta edigao, noticiando as festividades comemorafiuas do seu decimo aniuersario. Mas nao obstante o muito que se tern [eito, e certo que ainda nao estamos em condigoes de atender as necessidades do mercado. Impoe-se, assim, dar maior expansao a obra hoje realizada, nela chamando-se a colaborar todas as entidades que possam faze-lo. O ensino do seguro, alias, exige essa diversificagao e divisao de tarefas, dentro de um planejamento adequado que, estamos cerfos, nao tardarao as partes

j'nferessadas a elaborac. - «EV1TOC-Bb

InfroduQao a teoria matemalica do seguro

J. J. d© Souza Mendes, M.I. B.A. Diietot do Dcpartamento Ticnico do l.R.B.propriedades que vao permitir decidir se um ser qualquer pertence ou nao ao conjunto.

rela$ao entre os variaveis y e z que para um sistema de valores atribuidos a essas variaveis e verdadeira para todo o valor de x.

I — Elementos da Teoria DOS CONJUNTOS

1 — Nogoes preliminares.

Damos o nome de conjunto h uma cole^ao de seres quc tem, em comuio. uma ou mais propriedades.

Consideramos definido um conjunto quando dado um determinado ser podemos decidir sc este pertence ou nao ao conjunto.

Para exprimirmos que o ser x per tence ao conjunto £ escrevemos x « E que se le «x pertence a E>.

Os seres x que gozam da propriedade acima sao chamados elementos do conjunto E.

Para exprimirmos que os varios seres a, b, c, sao os elementos do conjunto E, escrevemos;

E =|a,b,e ] que alem de representar:

a«E, b«E, ctE indica, tambem, que o conjunto E i composto dos elementos a, b, c, ...

Come estamos vendo. tanto os conjuntos como seus elementos podem ser representados, nos raciocinios, por letras, Em gcral para os conjuntos Usamos letras maiusculas e para os elementos letras minusculas.

Uma letra minuscula tanto pode re presentar um elemento determinado do conjunto como um elemento generico sobrc o qual nada supomos a nao ser a sua pertinencia ao conjunto.

fissc elemento generico, via de regra, expresso por uma das ultimas letras do alfabeto x, y ou 2 representa, pois, qualquer dos elementos do con junto. Por esse motivo ao elemento generico damos tambem os nomes de variavel ou argumento.

Se X « A, A e chamado «dominia de varia^ao de x» ou «dominio da va riavel x». - Se considerarmos um de terminado elemento b de A, elc e cha mado «vaIor da variavcl».

Usando uma linguagem geometrica podemos ainda dizer que a variavel x descreve ou percorre o conjunto A.

Particularihente, um conjunto com um numero finito de elementos {con junto finite), pode ser chamado de <sistema» e ncste case seus elementos sao dcnominados «termos».

Logicamente, um conjunto e sempre uma entidadc de natureza diferente da dos elementos que o constituem.

O simbolo de pertinencia « pressupoe a existencia de uma ou mais

Escrever x « A e o mesmo que dizer que x possui as propriedades acima, quc designarcmos pelo nome geral de propriedade de pertinencia ou rcla^ao de pertinencia.

Quando x nao possui a propriedade de pertinencia do conjunto A, isto e, quando x nao pertence a A, escre vemos; X 4 A

A nega?ao da rela^ao de pertinencia xtA€ pois x^A.

Seja R uma rela^ao qualquer na qual intervenham tres elementos x, y e z. Se nao desejamos, ou nao po demos, escrever explicitamente a rela^ao podemos user a notaqao: Rx,y,. para representa-la.

Dizemos, que uma relagao ou uma propriedade, na qual intervenham ele mentos arbitrarios, e uma identidade quando ela torna verdadeira uma proposigao, quaisquer que sejam os valores que possamos dar aos elementos genericos. Se R e S sao duas relagoes ou propriedades, dizemos quc R implica S quando S e verdadeira para os valores dos elementos arbitrarios que tornam R verdadeira; muito embora possamos admitir valores para os variaveis que tornem S verdadeira sem que R o seja.

Quando R implica S e S implica R as rela^oes ou propriedades sac ditas equivalentes.

Seja agora R,.y,. uma relacao entre as variaveis x, y e 2.

A frase «para todo x (ou qualquer seja X). R,,, ^ indict

A frase «existe x tal que R,, y. »>■ e tambem uma rela^ao entre as duas variaveis y e 2 que para um sistema de valores atribuidos a elas e verdadeira para, pelo mcnos, um valor que possa ser dado a x.

Teriamos defini(;oes analogas para um numero qualquer de variaveis.

Se R represerrta a nega^ao de R, a nega^ao de «qualqu_er que seja x, R» e «existe x tal que R:ii a nega^ao de «existe x tal que R» e evidentemente «qualquer que seja x, R».

Sejam R, S duas rela^oes. Quando dizemos R e S estamos falando de uma linica rela^ao que e verdadeira quando R e S sao ambas verdadeiras.

R ou S — e tambem uma linica rela^ao que e verdadeira quando pelo menos uma das duos R ou S e ver dadeira. Teremos assim R ou S ver dadeira quando;

a) R for verdadeira

b) S for verdadeira

c) R e S for verdadeira

Se R e a ncga^ao de R e S e a nega^ao de S tcmos evidentemente que a nega^ao deReSeRouSe que a ncgagao de R ou S e R e S.

Se todo elemento de um conjunto A pertence ao conjunto E, A e chamado subconjunto ou partc de E. Da mesma forma se tivermos um conjunto E e uma das propriedades do elemento generico do E, os elementos de E que possuem essa propriedade formam um

novo conjunto chamado subconjunto ou parte de E. Se a propriedade considerada dc E e Pa e se a proprie dade de E e p^. temos evidentemente que Pa implica Pe. Se Pa e Pc, por exempio, sac equivalentes, A e C sao a mesma parte de E.

Seja A ura subconjunto de E, o conjunto dos elementos de E que nao pertencem a A e urn outro subconjunto de E chamado conjunto complementar de A e e representado por "" A. A pro priedade P~A e a nega?ao de Pa.

O conjunto complementar dc E em E e chamado conjunto vazio (nao tern nenhum clemento). fi representado por <j}. Podemos entao escrcver:

~JL = if> e ~(t> = E

Por extensao podemos considerar um conjunto formado por um so clemento quando um clemento determinado a de E goza de uma certa propriedade

Pa- Entao A =| a i

Chamamos conjunto das partcs de E ou dos subconjuntos de E e designamos por IP (E) o conjunto cujos elementos sao os subconjuntos de E. De acordo com essa delini^ao temos

0(P(E), E (PCE) e para todo

Sejam Xj, Xj, X3 Xi partes ou subconjuntos do conjunto E; ao conjunto dessas partes de E (que representamos por (Xi) ij, sendo 1 o conjunto de indices) denominamos familia de partes de E. f(E) e uma

familia particular de parte de E que verifica a condi?ao de abrigac a todos OS subconjuntos de E inclusive a parte vazia <P i 0 proprio E.

Chamamos complexo a uma parte nao vazia de um conjunto E. A fa milia de todos OS complexes do con junto E e representada por *X^(E)

Desta forma iP(E) e *P (E) diferem somente pela inclusao no primeiro do conjunto 0.

Por extensao podemos dcfinir um complexo S de P(E) como uma parte nao vazia do conjunto 1|P(E).

S vera a ser entao. tambem, uma familia de partes dc E.

Ao complexo £ de (E) podemos a.ssociar o complexo £' das partes complementares. Convcm nao confundir

£> com S Se

^ =(Xi)iEi & =(""Xi)iei e

Sejam X e Y duas partes do conjunto E se todo elemento x de X e elemento de Y, isto e, se xeX implica xeY, dizemos que X esta contido cm Y ou que X e parte de Y. Esta relagao entre X e Y e chamada rela^ao de inclusao usando-se para ela os seguintes simboios: C (esta contido em) ou U (contem). Assira no case acima poderiamos escrever indiferentemente: XCY ouYDXa negagao da relaqao de inclusao e representada por (j: oulj)

A relagao "XC Y e YC X" e equivalente a relagao X = Y, isto 6, dois conjuntos X e Y sao iguais (ou coincidem) quando todo elemento x de X pertence a Y e todo elemento y de Y pertence a X.

Quaisquer que sejam as partes X, Y e Z de E temos: 0C X e X C E, ou ainda:

XC X — propriedade reflexiva da rela^ao de inclusao: XCY e YC X implica X = Y — propriedade antisimetrica: XCYe YCZ implica XC Z propriedade transitiva da inclusao.

^ Operafdes formats sobre os conjuntos

Se X e Y sao duas partes quaisquer de E, intersec?ao de X e Y, e o con junto dos elementos x que gozam da propriedade: "xtX e x«Y" isto e ^ conjunto dos elementos comuns a ® Y. Se I e a intersecqao escre-

vemos:

~ ^^Y sendo O portanto o simbolo da operasao intersecgao.

Se X c Y nao possucm elemento comum 1=0 e Qg conjuntos XeY sao chamados disjuntos.

definigao de intersecgao estabelecemos as seguintes proprieda-

a) XnV = YHX comutativi dade aa intersecgao, = (xriY)nz = XoYoZ associatividade da ope2 sendo como X e Y tambem parte de E.

Alem das duas propriedades acima vcrificamos mais que:

«) A relagao "ZCX e ZCY" implica ZCXr\Y.

Com efeito a intersecgao I = X Y 902a da propriedade "IC X e IC Y" ecorrente de sua propria definigao; em wnsequencia todo o conjunto Z que

gozar da propriedade"ZC X e ZC Y"estara contido em I (Note-se que a relagao de inclusao nao exclui a igualdade 0 que permite dizer tambem que todo o conjunto Z que gozar da pro priedade acima sera ou igual a I ou subconjunto de I).

b) As relagoes XnX=X; Xr>E=X e X^^ 0 =0 sao evideptes por si.

c) A relagao XO Y = X implica X C Y ou o-que e a mesma coisa -X 3 -Y

Com efeito para que XO Y seja igual a X e necessario e suficiente que XCY pela propria definigao de intersecgao. Basta entao mostrar que as relagoes X C Y e X D Y sao equi valentes. Como XeY sao subcon juntos de um mcsmo conjunto E todo elemento de ~Y sera elemento de -X uma vez que todo elemento de X esta em Y. O que nao podemos afirmar e que todo elemento -de "X esta em -Y o que somente se verificara no case tic X := Y e portanto no case em que a relagao «XC Y e Y C X» for verdadeira.

d) A relagao X C ~Y implica YC ~X. Qiialquer uma das duas im plica X/^ Y ■= 0

Essas propriedades sao conseqiiencia imediata das que vimos na aiinea c) acima. Com efeito mostramos em c) que a relagao XC Y implicava a re lagao ""YC -X. Se na primeira re lagao ao inves de Y tomarmos ~Y teremos: (osinal significa: implica) XC -Y ^-(-Y)C -X e como "{"Y) = Y

podemos dizer que XC -Y Implica YC "X.

Os conjuntos X e Y sao neste caso vislvclmcnte disjuntos uma vez que todo elemento de X esta em -Y (XC -Y) e em conseqiiencia nenhum elemento de X e elemento de Y.

F.ntao XnY=^i.

Note-se que a reiaqao de inclusao nao exclui a igualdade o que permite dizer tambem que todo 0 conjunto Z que gozar da propriedade acima sera ou igual a R ou contera R (sobreconjunto de R).

b) As rela?oes

Xw X=X; X^-'-X =E; Xu <J.=X e Xu E = E sao evidentes por si-

c) A relaqao X u Y — Y implica

XC Y que c equivalente a ~X D "Y

xeAo(B*jC). Tcremos entao da propria defini^ao de intersec^aoxtA e xe(BuC). Esta ultima relaqao implica as alternativas:

xtB. xfC ou xeBoC. Ora x«B H C implica por sua vez: xtB e xeC. Assim sendo a hipotese xeAo(BuC) implica as relaqoes;

1° XtA e xtB*— xeAoB

2." XtA e xtC"-- xtAoC

3® XtA e xtBi^C xtAoBoC

Sc X e Y sao duas partes quaisquer de E, rcuniao de X c Y. c o conjunto dos elcmentos x que gozam da propriedade: "xtX ou xeY", isto e. e o conjunto formado pelos elementos que pcxtencem pelo menos a um dos conjuntos X e Y.

A reuniao e representada pelo simbolo U . Se R e a reuniao podemos cscrever

R = X U Y

Da propria defingao de reuniao estabelecemos as seguintes propriedades:

3) XL/Y = YCX comutatividade

b) X U (Y U Z) = (X U Y)

CZ=:XwYoZ associatividade.

Alem das duas propriedades acima verificamos mais que:

a) A rela^ao «XC Z e YC Z» implica XU YC Z.

Com efeito a reuniao R <= X C Y goza da propriedade «XC R e YC R» decorrente de sua propria defini^ao: em conseqiiencia todo o conjunto Z que gozar da propriedade «X C Z c VC Z» contera R.

d) A rela^ao -XC Y. que e equi valente a - YC X,implica X Y = E

Vejamos agora as propriedades mais importantes que se podem estabelecer quando consideramos era conjunto as duas opera^oes: intersecgao e reuniao:

a) -(XuY)=-Xn-Y c

-(X r. Y)=-Y^ -Y

Com efeito ambos os membros da primeira igualdade rcpresentam. vislvelmente. o conjunto dos elcmentos de E que nao estao nem em X nem em Y. Os membros da segunda igualdade rc presentam o conjunto dos elementos de E que nao sao comuns a X e a Y.

b} Distributividade:

b.l) A intersecgao e distributiva em rela^ao a reuniao. isto e, AO(Bu C) = (AO B)«j(AO C).

A demonstraQao desta propriedade 6 imediata. Para provarmos a igual dade acima mostremos que 0 primeiro conjunto esta contido no segundo e que este por sua vez esta contido no primeiro.

Com efeito seja x um elemento generico do primeiro conjunto. isto e.

Essas re!a?6es permitem escrever:

*t(AoB)vj(AoC) e coma por hipotese x e elemento generico de A O (B u C) podemos escrever:

Ao(Bvw^C)c (Ar\B)u(AoC)

De forma analoga se fizermos x elemento generico de (Ao B)u (A/-\ C) ^eremos

1°) XtA e xfB

2-®) XtA c XfC

3-") XtA e xtB e x«C

justificam dizer:

xtAr^(B w C). Em consequencia (A

^ando demtfnstrada a distributividade ® 'ntersec^ao em rela^ao a reuniao.

^•2) A reuniao 6 distributiva em '®'a?ao a intersec^ao.

3 — Produto e soma de conjuntos. Sejam dois coniuntos E e F que podem ser disjuntos ou nao, coincidentes ou com vanos elementos co muns.

Consideremos defmido um outro con)unco P formado dos pares ordenados (x. y) cujo primeiro elemento x e um elemento qualquer de E e 0 se gundo y e um elemento qualquer de F. P e chamado coniunlo produto ou simplesmente produto de E por Fee representado por E x F. No caso de E = F. P =

E e F sao chamados de conjuntos fatores

Da mesma maneira podemos defimr o conjunto E x F X G como o con junto do sistema (x, y. t) onde xtE, ytF e (tC

Adquindas essas nogoes e facil imagmar o sigmficado do produto de um numero qualquer de conjuntos fatores.

A reuniao- dc' dbis ou mais con juntos disjuntos denominamos soma e cm lugar do smalC/ usamos + assim sendo se A t: subconjunto de E pode mos escrever: A -f- "A = E

^ — Tra(o de um conjunto sobre outro.

. ^ ^«monstra^ao desta propriedade 6 ^diata, Segue-se raciocinio absolu"^cnte analogo ao usado para a de•nonstragao deb.l).

Quando a nota<;ao -A, para indicar o conjunto complementar de A,sc pode prestar a alguma confusao ou quando aquela notac,ao nao e suficientcmente cxplicita e comum substitui-la pela seguinte. CeA que signifies 0 conjunto complementar de A em relaqao a E. Desta forma

CeE =0 e Cei#'= E

(BnC)=(Av^B)rv(A^ C)

Seja A uma parte determinada do conjunto E e scja X uma outra parCe arbitraria de E. Chamamos trago de X sobre A, que rcpresentamos por Xa I ao conjunto A O X. Nesse case sempre consideramos Xa como parte de A.

Quaisquer quc sejam as partes X c Y de E temos:

(Xw Y)a = XaU Ya e

{Xr^Y)A = XAnYA e ainda

Ca Xa =(CeX)a

Demonstremos esta ultima relagao substituindo Xa pelo seu valor A X.

Temos entao.

CA(AnX)=CAA Ca X de acordo com propriedade ja vista anteriormente. Como

Ca A =0 podcmos escrever;

CaXa=Ca X Ora

(CEX)A = Ar^CEX =CA<^./^(CAXwCEA) ou

(CeX)a = = (CA0r\ CaX) (Ca^^n Cf,A)= = CAX>^(AnCEA)=CAX 4 e

CCeX;a=CaX e CaXa ={CeX)a c.q.d.

Se 6 e urn complexo de partes de E chamamos da mesma maneira tra^o de S sobre A.0 conjunto iS ^ dos tragos dos conjuntos de 6 sobre A.

5 — Relagdes binarias.

A uma rela?ao R, y entre as variaveis x e y denominamos rela^ao binaria. Desta forma se uma proprie dade R e verdadeira para o par (x. y). temos caracterizada uma rela^ao binarfa que mais comumente e representada por x R y.

Muitas vezes a propriedade R tem urn sinal proprio: nestes casos em lugar de R usa-sc evidentemente o sinal par ticular. Se. por exemplo. x e menor que y usa-se ao inves do simbolo de relaqao R o sinal que representa a relaqao ou propriedade «menor do que» e se escreveria x y, Chama-se conjunto, representativo de uma rela^ao binaria o subconjunto de E X F formado pelos pares

(x, v), x«E, yeF para OS quais R e verdadeira, S R e o simbolo usado para designer o conjunto representativo de R, Podemos escrever

5 R CExF c se xeE e yiF

"R yr:SRC ExF isto e, se a propriedade R e verdadeira para os pares (x, y), ha em E x F um subconjunto definido pela propriedade de pertinencia R. E reciprocamente. Se ha um subconjunto em E x F a propriedade R que 0 caracteriza e uma rela^ao binaria que liga os pares (x, y) do subconjunto.

(Continua)

Teoria da Causa

David CampistaO verdadeiro valor da ciencia nao se depara tanto nos sens resultados singulares, porem deve sec procurado no espidto que a anima.

Nenhuma lei natural e absoluta em concrete, escreveu Pekelis, pois absoluto nao e senao o principio no qual toda atividade uniformiza-se no seu desenvolver, numa conformidade de ordem. de harmonia, de interdependencia causal, de uma lei.

O direito surge em seguida a ativi dade volitiva do homcm. mas nem toda ■voligao para tanto e suficiente, sendo occessario que seja uma vontade de ordem, uma vontade de lei. (1)

A vontade para agir e mister que promane duma razao suficiente, duma causa.

Ensina a teoria da razao suliciente no universe nada acontece por si proprio — causa sui, isto e, que todo scontecimenlo e o resultado de modificagao anterior, necessaria portanto a sua existencia.

fiste postulado da razao confirmado P^fa experiencia, e segundo Ihering, o ^undamento daquilo que se denoniina ® 'ai da causalidade.

Nao se conccbe manifesta^ao de vontade sem razao suficiente, como sem esta se conceberia o movimento da materia. (2)

Se a vontade age em virtude duma razao suficiente, obedece por isso a uma lei universal que na ordem material e mecanica — causa efficicns, e na ordem moral e psicologica, visando a um fim — causa finalis.

Considera Josserand que Ihering foi rigoroso na oposi^ao entre o mundo material c o mundo moral, ao afirmar quc este ultimo e cxclusivamente regido pela lei da finalidade. Sem diivida, as a^oes do homein conclucm-se visando atingir a deterniinado fim, no que consiste a parte de finalidade num sentido de futuro que encerra o motive pratico da vontade; entretanto, freqiientes sac as a?6cs resultantcs de fates e circunstancias de fenomenos anteriores, por meio dos quais elas se prendem ao passado — no que consiste a parte de causalidade.

O eminente jurista ilumina a compreensao de seu dizer no exemplo do individuo que adquire um automovel, prop6e-se evidentemente a um fim, fora do qual seu ato seria incompreensivcl, e que desempenha o papel de causa

I'mal; porem de outro lado, ele obedeceu a considera^oes ou acontecimentos que desempenham a fungao de causa eficiente; — um carro usado exigindo reforma que mal atendia a sua necessidade e que substituia por outro moderno, operaqao essa que concluia por Ihe sobrarem recursos, tornaodo sua aquisi^ao litil e indispensavel. E o ato foi assim realizado nao somente a fim de que mas, tambem — poc-que.

O ato que tern raizes no passado penetra por suas virtualidades no futuro, e portanto as duas leis de finalidade e causalidade se penetram e constantemente se conjugam uma com outra. (3)

Verifica-se que objeto singular e fatos singulares apresentam certa interdependencia ou uma concatena^ao. O valor da constatagao de dois fatos singulares ligados pela relagao de causa e efeito, e no que consiste o nexo causal.

Os elementos de ordcm psicologica que envolvem um ato juridico e que por isso se encontram no contrato, cristalizam-se na nogao de causa.

Surge a causa das profundidades do ser pensante, porem nao e bastante enxergar ai o valor psicologico, fazendo-se mister sentir a rcalidade e analisar o alcance de inlluencia desse valor no dominio do direito.

Ora, o direito e feito «para o homem* e 0 homem para o qual foi ele feito e uma «pess6a» dotada de todos atributos morais da personalidade humana, e o respeito a esta constitui a razao de set do direito. cujo sentido e essencialmente espiritualista.

Na realidade juridica, observa-se que o fato vem prevalecendo a expensas do direito.

Sobre o materialismo do fato paira o idealismo do direito, e os romanos que proclamaram ex [acto jus otitur, sentiram que justitia est constans et perpetua voluntas.

Da conjun?ao do fato material objetivo e da vontade espiritual subjetiva no entrela^amento da causa efficiens e causa finalis, estabeleceu-se a teoria da causa.

A necessidade de seguranga nas transagSes, de denuncia dos disfarces do ilicito, como de servir de critcrio as promessas sem forma suprindo-lhes deficiencias, e de corrigir os excessos do formaiismo, foi a forga animadora da teoria da causa.

Muitas vezes a imoralidade nao se patenteia logo, escreve Ripert pois a convengao e aparentemente «irreprochab!e». e o fim cuidadosamente escondido, somente aparcce, quando o imora! se torna conhecido. (4)

A teoria da causa significa para Saleilles a um tempo, atentado e garantia ao principio da autonomia da vontade, pois enquanto Ihe traga limitcs. levanta tambem fronteiras a investigagao do Juiz. Impoe limites a ideia de liberdade ampla, porquanto em face de um ato pelo qual alguem se obriga, permite ao juiz investigar do fim direto a que visa a obrigagao, fim esse que se integra no conteudo do ato.

Seria o caso duma «.obciga(ao sem causa», a que viria revelar a finalidade do ato.

Nao permite, portanto, a parte que se obriga, de scparar sua promessa, isto e, a vontade de se obrigar do fim imediato a que visa essa promessa e que Ihe serve de causa juridica.

Assim sendo, o conteudo do ato juridico apresenta seus limites e contornos fixados pela lei, nao sendo as partes permissivel retirar elementos que por seu carater e fungao compoem a integragao do ato cuja unidade e preservada.

A delimitagao do conteudo de um ato fica a merce da apreciagao soberana das partes que, se formulam confoime entendem essa ou aquela clausula Participando do conteudo juridico da Vontade, entretanto, nao Ihes e dado pretender que tais clausulas se excluam da integridade do ato.

Seria a hipotese de uma compra e venda em que as partes pretendessem separar suas declaragoes reciprocas, a fim de apresenta-las como atos isolados, bastando por elas proprias. O com prador, embora se reconhecesse dcve'^or de determinada quantia, poderia

*^®ixar de indicar que se tratasse do Prego de venda; ai, entao, o Juiz teria ° direito de procurar restabelecer a bipotesc ou unidade do ato, como o •cria o vendedor de provar que a pro"icssa acobertava a obrigagao resultante de uma venda, e se a promessa ^osse nula, conseqiienteraente nula seria

® Venda.

Assim, toda a teoria da causa, se9undo Saleilles, cristaliza-se na ideia

de que «a delimitagao de um ato juri dico escapa a autonomia da vontade privada». (5)

Os poderes de apreciagao restringemse ao que constitui o conteudo juridico do ato, sendo que tudo aquilo que Ihe ultrapassa, cai no dominio no qual se impoe a distingao importante entre a causa e os motiuos.

0 sentido de equivalencia e simili tude dos termos, produz nogao difusa que suscita confusao ate na jurisprudencia, porem,-a ideia se precise como se remove a dificuldade, logo que se constata que o mofiuo e estranho ao conteudo do ato.

A respeito esclarece H. Capitant demonstrando que a causa e o fim do contrato que «far parte integrante da manifestagao da vontade criadora da obrigagao» enquanto o motivo e «a razao contingente, subjetiva e, por isso. variavel com o individuo.»

Alguem necessitando de certa quan tia com que 'preteridc saldar compromisso, aplicar em negocio, ou dotar a filha, vende um imovel de sua propriedade. Verifica-se ai, a causa da obri gagao identificando-se com o fim, fenomeno inerente aos contratos sinalagmaticos em que o «compromisso de um 6 o fundamento do compromisso do outro». A fim de embolsar a quantia pactuada, o vendedor transfere o imo vel, consoante a regra de que na venda e 0 pagamento do prego que dctermina a replica da entrega da coisa.

Confirma-se. assim, que a causa final e a unica razao psicologica da vontade de contratar.

Encontra-se ai a causa do ato que se Integra no seu conteiido. enquanto o motivo permanece estranho a operagao, como razao contingente e subjefiva no dizer de Capitant.

O motivo instigador do ato e anterior a manifestagao da vontade de vender 0 imovel e para validade do ato a declara^ao do motivo e perfeitamente prescindivel.

O motivo e anterior ao acordo das vontades, e permanece no foro intimo do individuo, enquanto o fim visado esta no future, sendo que foi para atingi-lo que o contrato foi concluido. Tres coisas nao se devem confundir, anotavam os comentadores do Codigo Civil frances perante os arts. 1 . 108 e 1.131 onde hauria procedencia a teoria da causa: — objeto, causa e motivo.

Objeto da obrigaqao consiste no beneficio que o devedor deve levar ao credor que tern o direito de exigir o que Ihe e devido, como o devedor no ser a isso coagido.

Causa e o porque de alguem que se obriga, isto e, o [im imediato que se propoe atingir em se obrigando.

Motive e o fim mediato que se pro poe a parte que se obriga, fim geralmente secreto a que se nao refere no contrato. (6)

No ato de voligao e que se tern de procurar a causa, parte integrante do

(6) Mourlon — Rep, sur le Cod. Civ, 11 nM-IOl,

ato, esclarece Ripert, porquanto os mo tives apresentam-se exteriores, contingentes proprios de cada pessoa.

Quaisquer que sejam as circunstancias dentro das quais a compra e venda se conclua, as obrigagoes do vendedor encontram sempre a respectiva causa' nas do comprador on vice-versa,

O que de nebuloso envolver venha causa e motivo, sente-se dissipar a luz do que escreveu Josserand: — «A causa no sentido classic© do termo e um valor consfanfe, portanto um valor abstrato pois que de mode algum e influenciada pela personalidade do ato. pela raentalidade das partes: ela e o que e, vale o que vale, encarada nela propria em tanto como elemento constitutivo dum ato juridico; por isso, poucosubjetiva quanto possivel, porem essencialmente impessoal: escapa a toda tentativa de individualiza^ao para permanecer puramente especifica c organica.» (7)

standards fundamentals que, embora representem a armadura de todas as legislagoes, em todas as epocas, em todos OS paises, sujeitam-se, todavia, a contestagoes a regressao, a negagao, condigoes essas em que veio se inspirar a teoria da relatividade e do abuso dos direifos que constitui uma das pegas mestras dos sistemas juridicos das civilizagoes modernas.

Ato abusivo seria o ato malicioso no cstado atual do direito positive, se transformou no ato antifuncional eontrario ao espirito de determinado direito.

O problema que se arma portanto, semelhante conjuntura, encontra, no estado atual do direito positivo, resolugao e desfecho adequado na 'eoria da causa erigida em face do Principio de que — a obrigagao fund^da em causa ilicita e incapaz de produzir qualquer efeito, — e que «a causa ® 'licita quando e contraria aos bons Costumes ou a ordem publica.»

Per disposigao de ordem piiblica, entendem-se aquelas compreendidas nas leis de direito publico quais as obrigagoes ou direitos dos particulares em materia politica, no concernente as relagoes com os diferentes poderes e seus agentes.

Quando, porem, se diz que no di reito privado prevalece um principio de ordem piiblica, assim se o entende exigindo em considcragao a interesse geral que estaria comprometido se as partes fossem livres no impedir a aplicaglo da lei. (8)

Para Colin e Capitant, dificil seria definir em rigor, ordem piiblica, mas quanto a bons costumes, nenhuma incerteza se depara, pois em definitive cfes bonnes moeurs c'esf la morales.

Constitui principio universal de di reito positive que toda obriga?ao resultante de convenqao das partes deve repousar sobre causa licita, condicionando-se a tanto a validade dos contratos.

Ha de assentar a convengao das partes em justa causa, porquanto nenhum efeito podera produzir a obrigagao sem causa ou falsa causa, uma fundamentalmente nula. e outra anulavel.

Significa no conceito de Josserand, verdadcs eternas, 'deias [orgas, ou

Abre-se ai uma atmosfera difusa em ^■rtude de que, bons costumes e ordem Pubiica, sao conceitos que se nao pre^'sam em definigoes, consoante opinioes S^neralizadas que os consideram como "^"ogQes variadas no tempo e no esP3go».

Ac proclamar-se na epoca atual, rigorosa separagao entre a moral e o di reito, Ripert da a publicidade, obra das mais notaveis pelo fulgor da forma e riqucza de .substancia — La Regie Mo rale dans les Obligations Ciuiles cm que demonstra que em questoes de direito, verifica-se que a parte mais tecnica e sempre dominada pela lei moral.

E a obra de Ripert que perante a jurisprudencia frui do prestigio dum evangelho de sabedoria, traz a claridade que entre a regra moral e a regra juridica, nenhuma diferenga de dominio, natureza e fim, se interpoe, pois que o direito deve realizar a justiga, e a ideia do juste e uma ideia moral.

do lei

A que sinais distinguir bons ou mam; ^Pstumes, indaga Mourlon nas suas ReP^ligoes sobre o Codigo Civil frances Pois sao coisas que se sentem mais lue se definem, razao pela qual a abstem de dar regras a respeito, l^^'^ferindo remete-las a sabedoria dos

Sustentam outros, que bons costumes nao se determinam em virtude de ideal

religiose ou filosofico, porem, segundo OS fatos e a opiniao comum, o que vale dizer que o ato e valido quando a opiniao publica nao o condena.

Bons costumes e opiniao publica representam, pois, ideia que resulta afinal em fator diretivo na interpretagao de um ato juridico, com poder de focalirar o ilidto que se disfarce na finalidade do contrato ainda mesmo de aparencia perfeita.

Ao concluir-se um emprestimo, a causa da obriga^ao verifica-se na entrega da quantia ao mutuario. Negocio inatacavel na conclusao apresenta,' todavia, na sua ambiencia uma finalidade ilicita — a operagao destina-se a fi nancial um estabelecimento de jogo ou casa de prostitui^ao.

Ai, entao, os moveis do ato penetram na interpreta^ao por seu aspccto psicologico, predominandc, portanto, o intcresse coletivo e dos bons costumes, capazes de desvendar o ilicito. e assim, precipitar-se o contrato na nulidade.

Salienta Saleilles em sua notavel obra «Da Declaiagao da Vontade» que «o contrato nao e um ato de predominio duma vontade criadora de direito, porem o processo de adaptagao de vontades privadas a utilizagao de esforgos comuns. para satisfagao de interesses individuais reciprocos.» Portanto, e segundo o fim social dum procedimento de sabedoria juridica e nao, segundo a fantasia individual de cada uma das partes que o contrato deve ser interpretado e aplicado.

O Juiz no caso de divergencia na intengao das partes devera seguir uma

interpretagao mediana que seja aquela que a boa-fe, os usos e a lealdade comercial devessem impor, como sendo a vontade comum, a qual cada um dos contratantes tenha direito. (9)

Formaria, assim, continua Saleilles, um ideal de carater objetivo segundo o qual apreciaria consoante as circunstancias pessoais das partes, o que deveria ser o contrato, no sentido de responder ao fim social do direito.

Inclinando-se, pois, perante este ideal, capacita-se o Juiz para dissipar diividas e incertezas que se deparem na vontade dos contratantes.

Desta sorte, nos contratos, nenhuma das duas vontades deve-se interpreter isoladamente e unilateralmentc, porquanto, so podera haver uma vontade comum a fim de rcsponder aquilo a que cada uma das partes tenha pretendido atingir. Resultaria conseqiientemente dai, uma vontade contratual que nao seria cxatamente nem a do outorgante nem do outorgado, porem de certo modo ficticia e artificial, como von tade puramentc juridica em vez de von tade real e que melhor condissesse com a finalidade do ato.

6 assim que cumprindo decidir, a jurisprudencia inclina-se a investigagao de ordem puramentc psicologica, atenta a que a fungao judiciaria e de secundar e completar a fungao legislativa, quan do se trata, observa Saleilles, de suprir em materia de atos privados, a inexperiencia dos individuos, complctando em tais hipoteses suas vontades, isto e, in-

(9) Saleilles — Op. cit. ns, 86-88 art. 133. C. Civ. AlemSo.

terpretando os atos pelos mesmos convencionados, conforme o fim economico que tiveram em vista.

Porquanto o Juiz, continua o eminente autor e jurista, «nao 6 somente o auxiliar das partes, no que conceme a garantia de seus interesses particula r's. £le Q antes de tudo, o guardiao dos interesses gerais, no que toca a manutengao da moralidade publica.»

Imp6e-se, desta sorte, como irretorquivel verdade que e a diregao da von tade seguida pelos contratantes que resulta decisiva, porquanto, no mesmo passado na mesma ambiencia, proPosito da mesma situagao, e valido ou, contrario nulo, segundo o fim a que t'nde em determinado caso.

E OS atos sao validos ou nulos seQundo vem discernindo a jurisprudenescreve Josserand, consoante as Preocupagoes de que procedem os fins

^ que tendem, os moveis que os inspi^3tam — «i]icitos cm rcgra gcral, eles P°dem ser imunizados e como que puri"^^dos pgiag razoes que os fizeram ®^tabelecer».

distingao de tais opostos dclineia^r'te a projegao luminosa das hipo'eses:

as liberalidades feitas a concubina ^ulminadas de nulidade quando tern objetivo instituir ou manter relafora jg sociedade conjugal, entreseriam declaradas corretas se j ^'^rminadas para fazer cessar tais refio objetivo de por termo a uma '^P^gao irregular ilicita:

o emprestimo feito ao jogador sera se destinado a manter a continua-

gao da partida empenhada, alimentando deste modo o jogo, tornar-se-ia, entrctanto, licito se efetuado com o fim de permitir ao jogador infeliz de liquidar uma situagao desastrosa, quitando-se de compromissos assumidos;

— a clausula de viuvez imposta pelo testador, sera nula se for produto de sentimentos de rancor ou de infundados ciumes postumos inspirada, enfim, por motives reprcensivos, cuja prova incumbiria a parte que promovesse a anulagao; se o testador foi todavia inspirado pelo .desejo de assegurar a unidade e coesao da familia prevenindo-se contra dissentimentos, ou na sua sociedade comeicial como precaugao e defesa de interesses economicos e financeiros procurando evitar que o controle e diregao dos negocios fossem parar em macs de estranhos, a clausula de viuvez e perfeitamente legitima.

Tudo assim conduz, escreve Josse rand. a utiiizagao da operagao para um fim licito ou ilicito'e a distingao entre o excrcicio normal e o exercicio abusivo do direito de contratar.

Foi assim que a jurisprudencia «eprise d'equite et de progress fez da nogao de causa a pcdra de toque na vasta teoria do abuso dos direitos, pois que abusa da liberdade contratual, aquele que falscando um ato juridico, fa-lo assentar sobre moveis ilegitimos e, assim o utiliza visando a fim ilicito con trario as preffsoes e ao desejo do /egislador. (10)

Brasilia e a instituicao 7 do seguro

■gNTRE AS CEia^oes do engenho hu

mane, no campo economico, a Instituigao do Seguro ocupa, sem margem a contesta^ao digna de aprc?o, uma posicao das raais destacadas.

Sua infiuencia, altamente benefica. se faz sentir a cada passo na vida economica, e de tal mode se espraia e estende, que praticamente nenhuma atividade deixa de auferir-]he as vantangens e proveitos que proporciona.

Nao e preciso recorrer. para ilustragao de tais conceitos, a exemplos numerosos, detalhistas ou complexos. Basta citar um fato que, em nosso pais, agora mesmo esta ocorrendo.

Resultantc de antiga aspiragao nacional, e por isso mesmo uma exigenda historica que se nao mais podia postergar, a iniciativa governamental da constru^ao de Brasilia sera, decerto, importante fator de um novo e consideravel impulse em nosso desenvolvimento economico, Pols bem, em obra de tal magnitude, e sem duvida de alta valia a cooperagao que vem sendo pres-

tada pela Instituigao do S eguro, prestando assistencia economica contra todos OS riscos enfrentados, na constru^ao ciclopica, por todos os empreendimentos e atividades — e sobem a miihares — que se associaram no histo rica cometimento, Mas ai nao se detem a colaboragao do Seguro.

O Instituto de Resseguros do Brasil, compreendendo a necessidade de se multiplicarem as edificagoes capazes de enriquecer o patrimonio imobiliario e iirbanistico da nova capital, tomou a iniciativa de empreender a construgao de um predio no qua], condignamente, possam vir a instalarem-se os servigos das empresas seguradoras. Estas, que podcriam participar da obra em condominio, prontamente acorreram com seu apoio e solidariedade, com isso prestando ao Governo Federal, em seu patriotico emprcendimento, mais uma valiosa colaboragao.

(Transcrito de «0 Globes, de 19 de Janeiro de 1959).

Notas sobre seguro de vida em grupo

HISTORJCO — DEFINIQAO ~ CLASSIPICAQAO — O SEGURO EM GRUPO NO BRASIL: SEU DESENVOLVIMENTO E SITUA(;A0 ATUAL — EXPOSIQAO COMENTADA DAS <iNORMAS PARA O SEGURO DE VIDA TEMPORARIO EM GRUPOi

A atualidade do assunfo permitiu, nao obstante a carencia de merifo do professor, que o curso ministrado, no ano passado, peJo autor, despertasse mteresse, afe mesmo no exterior, daqueles que dele tiveram conhecimento.

A mesma razao, isto e, o atrativo que 0 assunto encerra, encorajou-nos a, atraves da Revista do divulgar, nestas Notas, a raateria tratada naquele curso.

I — H1ST6RICO

Nao se pode apontar com precisao o come?o das operagoes do seguro de vida em grupo. Sofrendo, atraves dos tempos, muta9oes profundas, veremos que quanto mais nos reportamos ao passado, mais ele se assemelha a outros tipos de seguros.

Nos meados do seculo XIX, na epoca do trafico de escravos. eram suas vidas seguradas por urn so contrato. O se guro, por determinada quantia para cada vida, se obrigava a pagar ao proprietario tanfos escravos quantos perecessem durante o transporte por mar. Sabendo-se que os escravos eram simplesmente bens economicos, de valor venal, tais contratos eram praticamenfe seguro de transportes de cargas de vidas humanas.

Adyr Pecego MessinaChcte da Divisao Aeronauticos e Automaveis. do I.R.B.

Em fins do seculo passado, quando da abertura do canal do Panama, se guro scmelhante foi emitido por uma seguradora norte-americana. O con trato cobria as vidas de cerca de 700 «coolies» transportados pelo navio «S. S. Seawitch» da China para o Pana ma. Cada «coolie» era segurado por 15 dolares e o beneficiario era o embarcador.

Ainda nos fins do seculo passado, antes de serem introduzidas nos Estados Unidos as leis de prote(;ao aos trabalhadores, os cmpregadoces estipulavam, em favor de seus cmpregados, o que se denominava «sc9uro coletivo de trabalhadores». Tais seguros ja possuiam algumas caracteristicas do seguro de vida em grupo: o contrato de seguro se fazia entre empregador e seguradora, os emprcgados eram os segurados e todos os empregados de uma entidade eram abrangidos pelo seguro. Contudo, o risco principal era o de acidente ou mcrte ocupacional, sendo o de morte prematura apenas inciden tal, 0 que vinha dar ao contrato um caratec de seguro de acidentes do trabalho.

Em 1905 foi assinado um piano que cobria os empregados de uma cadeia

de varejistas. As apolices eram individuais e eram exigidos exames me dicos. Contudo OS seguros eram renovaveis anualmente e os premios das apolices eram coletados e pagos a se guradora pelo empregador.

Por essa epoca condigoes mais li berals eram concedidas para seguros individuals de emprcgados de organizagoes que tivessem no minimo 100 componentes, desde que os premios fossem recolhidos em bloco pelo organizagao.

Em principios deste seculo, uma grande firma norte-americana, a Mont gomery Ward and Company, contratara um atuario para estudar a possibilidade de serem assegurados beneficios, em caso de morte, a todos os seus empregados. Tendo aquela firma afastado a hipotese de um auto-seguro, propos, em 1910, que companhias de seguros de vida Ihe aprcsentassem pianos para segurar a vida de seus empregados.

As condigoes solicitadas foram as de que todos OS empregados, independentemente de idade ou condigao fisica. recebessem a cobertura e de que um baixo custo permitisse a concessao de Um beneficio razoavclmente amplo a ser dado a cada empregado. A apolice foi finalmente subscrita pcla Equitable

Life Assurance e entrou em vigor em

1-° de julho de 1912 com um grupo segurado de 2.912 empregados e com o capital total segurado proximo de 6 milhoes de dolares, Dispensaram-se OS exames medicos, fixou-se a quantia segurada para cada empregado em um salario anual, limitada a 3.000 dolares por pessoa, e os premios eram intciramente pagos pelo empregador.

Contudo, nao foi esta a primeita apdlice emitida com as caracteristicas do atual seguro em grupo. A mesma Equitable Life em 1911 emitira uma apolice para a firma Pantasote Leather Company de propriedade de um dos diretores da seguradora.

A apolice aprovada pelo Departamento de Nova York apresentava con digoes usuais atualmente: cobria a vida dos empregados da companhia constantes dos registros, o seguro era na base de termo renovavel anualmente, os premios eram pagos adiantadamente pelo empregador com o privilegio de participagao nos lucros, foi concedido o prazo de graga de 30 dias, o seguro era efetivo com o vinculo do emprego, a conversao cm apolice individual so era concedida apos a pessoa ter sido segurada durante cinco anos continues.

Apos esse inicio auspicioso o seguro de vida em grupo passou a receber restrigoes, tanto juridicas como tecnicas, que, sem diivida, retardaram o seu desenvolvimento.

As autoridades fiscalizadoras de diversos estados eram de opiniao que as leis nao permitiam seguros de vida sem exame medico, nem a emisslo de apo lices a taxas mais baixas do que aquelas a disposigao das pessoas nao integrantes de um grupo. Nao somente aquelas autoridades, mas fambem acatados atuarios qucstionavam sobre a solidez tecnica do novo piano.

Em 1913 a Convengao Americana de Seguro de Vida resolveu «que a emissao de seguros em grupo, sem exame medico individual, e uma ameaga ao seguro de vida de reserva legal, uma discriminagao contra os segurados regularmente examinados, e desleal em

seus pnncipios, e perigosa em sua pratica.»

Tambem antagonicas ao seguro em grupo foram as organizagoes sindicais. Eram elas de opiniao que tal seguro restringia a liberdade dos trabalhadores porquanto tenderia a fixa-los aos empregadores que concedessem a cobertura. Outrossim poderia comprometer a ligagao entre o trabalhador e o seu sindicato transferindo-a para o empregador. Temiam, tambem, que a amea^a do cancclamento da cobertura pudesse ser usada como meio de impedir greves.

Nio obstante toda essa oposifao, o seguro em grupo se desenvolveu. Em 1912 operavam duas sociedades e o capital segurado total era de 13 miIhoes de dolares. Em 1918, aumentou para 16 o niimero de sociedades operando e o capital segurado total subiu para 630 milhSes de dolares.

No decorrer desse desenvolvimento, apolices foram emitidas em condi^ocs nao condizentes com a instituigao.

Em 1917 a Convengao Nacional de Fiscais de Seguros aprovou um estudo elaborado por fiscais de seguros e atuarios designados pela «Actuarial So ciety of America® visando a regulamenta^ao c a elabora^ao de certas condicoes padrao.

Desse trabalho constou uma definicao que e um verdadeiro conjunto de regras. Ei-la: «o seguro de vida em grupo e aquela forma de seguro de vida que cobre nao menos de 50 empregados, com ou sem exame medico, aceito por uma apolice emitida em favor do empregador cujo premio e de ser pago pelo empregador ou pelo empregador e empregados conjuntamente, e scguran-

40

do apenas todos os seus empregados, ou todos de uma ciasse qualquer ou classes caracterizadas por condicoes pertinentes ao emprego, por montantes segurados baseados sobre algum piano que impega a livre escolha individual e em beneficio de pessoas outras que o empregador: desde que, porem, quando o premio e pago conjuntamente pelo empregador e pelos empregados os beneficios da apolice sejam oferecidos a todos os empregados elegiveis e que nao menos de 75 % de tais empregados venham a ser segurados.®

Esta definigao foi tornada lei pelo Estado de Nova York em 1918 e em 1945 havia sido adotada na mesma forma, ou em forma muito seraelhante, por 16 outros estados.

Por volta de 1941 surgiu o «seguro permanente em grupo.® Tal seguro difere do seguro em grupo convencional porquanto t ele, total ou parcialmente, aceito numa base de premio nivelado contrasfando com a base temporaria renovavel anualmente.

Em 1946 foram introduzidas modificagoes na defini^ao adotada em 1917.

Encerramos aqui o esbogo hist6rico do seguro em grupo no seu pais de origem e onde fortemente se desen volveu: OS Estados Unidos da Ame rica.

No Canada, foi proibido por lei ate 1917 mas desde entao vem se desenvolvendo razoavelmente.

Na Inglaterra foi introduzido em 1914, sendo seu crescimento nao comparavel ao dos Estados Unidos.

Em 1931, foi introduzido na Alemanha sem encontrar grande aceita?ao.

41

Alias, em 1920 uma grande companhia americana estendeu suas operaCoes a Europa, principalmente, a In glaterra, mas retirou-se apos alguns anos.

IT — DEFINigAO

Como diferenciacao fundamental entre o seguro em grupo c os outros tipos de seguro de vida, deve ser tida a substituicao da sele^ao do risco indi vidual pela selegao do grupo.

Assim sendo, uma definicao ampla pode ser adotada nos seguintes termos:

«Seguro de vida em grupo e um piano para segurar grupos de pessoas sem sclegao individual de suas vidas.»

A maneira pela qual pode ser fcita tal selecao grupal sera detidamente abordada quando comentarmos as «Normas» recentemente instituidas pelo D.N.S.P.C.

Ill — CLASSIFICAgAO

Sob o ponto de vista tecnico-matematico, os seguros em grupo podem ser: temporarios ou permanentes. Tempo raries sao aqueles cujo premio e calculado numa base anual, ou seja a «premio de risco®. Permanentes sao os que comportam premio nivelado tais como vida inteira, pagamentos limitados. dotais, etc.

Outra classificagao pode ser feita consideiando a natureza do grupo sujeito ao seguro. Desse modo teremos:

Seguros de empregados (employer group life insurance) ■— emitido em nome de um empregador, segurando seus empregados, em beneficio de pessoas outras que nao o empregador.

Segiiroa de sindicatos (labor union group life insurance) — (no Brasil,

seguros de associagoes profissionais) em que a apolice e emitida pela entidade de ciasse, para segurar as vidas de seus membros, em beneficio de pes soas outras que nao a entidade.

Se^ros de associagoes (association group life insurance) •—• seguros emitidos nas mesmas condi^oes da ciasse anterior por associagoes nao profissio nais.

Seg'uros de deuedores (creditor group life insurance) — em que a ap6lice, segurando as vidas dos devedores de um credor, e emitida no nome do credor e em seu beneficio ate o saldo de cada devedor.

IV — O SEGURO EM GRUPO NO BRASIL

Seu desenvolvimento c situa(;ao atual

Em 1929 era emitido pela Sul Ame rica o primeiro seguro em grupo no Brasil. Tal fate foi profeticamente saudado pelo entao Atuario-Chefe da Inspetoria de Seguros, cuja raemoria u I.R.B..,-viria cultuar dando a sua biblioteca o nome de «Albernaz».

Pouco depois, em 1931, era a ItaloBrasileira, (atual Seguradora Brasileira), autorizada a operar na modalidade, o que, cntretanto, s6 veio a fazer em 1934, quando eraitiu suas primeiras apolices.

A Sociedade Previdencia do Sul colocou seu primeiro seguro cm grupo era 1937.

Era 1941, a Equitativa, hoje detentora de grande carteira, emitia sua primeira apolice de seguro em grupo.

Na atual dccada, isto e, a partir de" 1950 e que decididamente se ampliou

o mercado segurador. estando operando no momento 15 sociedades, ou seja. todas as que operam no ramo Vida.

Em seus primordios no Brasil, o seguro em grupo foi operado na conformidade da doutrina e da tecnica do seu pais de origem. Condi^oes intrinsecas e extrinsecas Ihe asseguraram, principalmente nos ultimos anos, tal desenvolvimento que, necessariamente, vem provocando certas modificaijoes nos padroes dc origem.

Em se tratando de um seguro cujo premio e «niveIado», nao atraves do tempo, mas atraves das idades dos componentes de um grupo, aceito sem exame medico e sem as formalidades da selegao individual, seu pre^o e evidentemente taixo, o que ihe enseja uma penetragao em todos os niveis economicos da popula^ao. £ portanto um seguro de alto conteudo social.

Per outro lado nao esta ele contingenciado ao mats forte fator contrario ao seguro de vida: a dcsvalociza^ao monetaria. Os capitals segurados podem sem maior dificuldade, ser reajustados ano a ano.

O seguro em grupo nao se limita, poren. a ser atraente aos segurados. Sabido e que os seguros individuals, nos maldes classicos em que sao operados, apresentam elevadas despesas de aquisigao. Os premios dos primeiros anos de uma apolice individual sao deficitarios, demandando dos seguradores um financiamento cujo prazo de amortiza^iio nao e inferior a cinco anos.

O seguro cm grupo, de maior simplicidade tecnica e administrativa, com despesas praticamente constantes, tornou-se, portanto, de alto interesse para OS seguradores.

As sociedades vem estimulando e incrementando suas produgoes, sendo que as tres ultimas a encetarem operagoes no ramo Vida, praticamente so emitem seguros em grupo.

Em 1957 OS premios auferidos por todo o mcrcado estiveram em torno de 1 bilhao e. 53 milhoes de cruzeiros centra 1 bilhao e 542 milhoes de cru zeiros nos seguros individuals. Con•iiderandO'SC o tempo de operagoes de cada um, denota-se a importancia crescente dos seguros em grupo.

Contudo, 0 ccescimento dos premios e do niimero de sociedades operando ensejou forte luta competitiva.

A exemplo do que ocorrera nos Estados Unidos, seguros foram emitidos em condigdes nao condizcntes com a instituigao. A liberalidadc exagerada nas condigdes de aceitagao acabou por preocupar os prdprios seguradores nadonais, o I.R.B, e o D.N.S.P.C.

Em fins de 1954 o I.R.B. constituiu uma comissao integrada por atuarios, tecnicos de seguros, elementos de diregao, elementos de produgao e inspelor dc seguros. para que procedesse a um estudo visando a set proposto ao D.N.S.P.C. 0 estabelecimento de ceilas normas que disciplinassem as cpcragdes dc seguros em grupo.

Tal estudo, submetido a aprovaglo de diversos drgaos do I.R.B. e da.s sociedades de seguros. foi finalmente ievado a considcragao do Senhor Diictor Geral do D.N.S.P.C. que. em 30 de setembro de 1957, baixou a Por:a;ia n." 41 que aprovou as «Normas para o Seguro de Vida Temporario era Grupo».

Tais «!No-rnas» scrao por nos comentadas a partir do proximo Capitulo.

(Continua)

Normas Incendio

I — A retengao das sociedades sera a que constar da sua tabela efetiva de retengoes, acordada entre o I.R.B. e a sociedade, devendo os valores constantes de cada uma ser:

a) No maximo. igual ao produto do fator de retengao respectivo. pelo limite correspondente da ta bela padrao (anexo I) limitado, porem, ao valor fixado como limite legal;

b) No minimo, igual a 30 % (trinta pot cento) do produto do fator dt reteng.^o respective, pelo limite corlespondentc da tabela padrao (anexo 1), nao podendo, porem, em hipotese alguma, ser inferior a Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), cxcetuados o.: casos em que 10% (dez por cento) do limit® legal resuitar importancia menor, hipotese em que prevalecera esta ultima importancia.

1.1 — As sociedades deverao indicar nas respectivas tabelas de re tengao, 0 ciiterio a scguir nos casos de I'Uiitcs multiplos estabelecidos peb I.R.B.

1.2 — A partir da entrega do formulario de resseguro definitivo ao I.R.B. as sociedades poderao:

a) Adotar retengoes diferentes dos valores constantes de suas ta belas efetiva.s.

b) Efetuar cessoes integrals de apolice-risco quando ja tiverem to rnado uma retengao no mesmo risco isolado.

1.21 ■— Quando as socie dades adotarem retengoes diferentes de suas tabelas efetivas, estas prevalecerao ate a dala normal de entrega dos formularios de resseguro das novas apolices-risco.

1.22 — Quando ocorrer alteragao na classificagao de riscos em que forem adotadas retengoes especiais, estas ainda prevalecerao, desdc que estejam comprecndidas entre os novos limites maximos e ininimos. Em caso contrario, prevalecerao, ate manifestagao diversa, os limites da nova classificagao que mais se aproximarem das retengbes especiais anteriormente adotada.s.

1.23 — Respeitado o disposto no item 2.1 desta clausula, quando forem acordadas novas tabelas, as retengoes espedais. ja acotadas, vigorarao ate manifestagao em contrario, desde que compreendidas entre os novos limites, Em case contrario, prevalecerao, afe nova manifesta^ao, os limites das novas tabelas que mais se aproximarem das retcn^oes espedais anteriormente adotadas.

2 — As tabelas de retengao efetiva somente poderao ser alteradas quandc forem alterados os fatoies de retenfao ou limites legais, ou no inicio de cada exercido, devendo, para isso. as sodedades se entenderem antecipadamente com o I.R.B.

2.1 — As novas tabelas de reten^ao deverao vigorar, apenas, para as apolices emitidas apos a data dcterminada pelo I.R.B. para o inicio de vigencia das mesmas e para as responsabilidades cujo reajustamento de cessao se tornar necessario. a partir dessa mesma data, por aumento ou reducao da importancia segurada ou por qualquer outro motivo de altera^ao do risco ressegurado.

2.2 '— No caso de apolices plurianuais, a alteratao do resseguro, para adaptacao a nova tabela, podera ser feita a partir do mais proximo nniversario de vigencia da apolice.

3 — O I.R.B. reserva-.se o direito de modificar a reten^ao e a cessao da sociedade, desde o meio da responsabilidade, caso a classifica^ao adotada nao corresponda aos dizeres da ap6lice.

4 — No caso de, durante a vigen cia de uma apolice, a sociedade retificar a classifica^ao de um risco que constatou ser crronea, devera ser observado o seguinte:

a) quando, em face dos zeres da apolice, puder ser considerada aceitavel a classificagao que vinha sendo adotada, a retificagao so podeva prevalecer a partir da data em que os formularies de corre^ao forem enticgues ao I,R,B.

b) quando, em face dos di zeres da apolice, for evidente o erro de classificagao adotada. a retificasao devera prevalecer desde o inicio do scguro.

5 — No ca.so de a descri^ao do riscc no texto da apolice nao coincidir com a rubrica aplicada, devera esta ultima prevalecer para efeito da aplicagao dos itens 3 e 4 acima.

6 — No caso de a sociedade alterar a taxa ou dizeres da apolice, por meio de endosso, a reclassificagao do resseguro inicial so podera ser efetuada a partir da data da emissao do endosso. * * *

A retengao das socicdades e a indicada nas respectivas tabelas de retenqao, que sao calculadas em funqao do faCor de reten?ao de cada uma.

O Fr multiplicado pelo indice da Tabela-Padrao de Limites de Rcten^ao (N.I. — pag. 28) resulta no maximo da retengao em cada LOG. fi claro que tal valor nao podera ser superior ao limite legal (LL). O minimo de retengao corresponde a 30 % do produto Fr vezes o indice da mencionada tabela, nao podendo este minimo, no entanto ser inferior a CrJ 30,000,00,

salvo no caso em que o limite legal for inferior a Cr$ 300.000,00. quando o minimo sera igual a 10 % desse limite legal.

Sobre a tabela de retengao, sua forma, requisites indispensaveis a sua vigencia, devem os interessados con-

sultar 0 artigo do tecnico Maria Theophanes Monteiro Lopes, publicado no numero 107 desta Revista.

Para melhor entendimento analisemos o seguinte exemplo:

Sociedade com Fr = 10 e LL = = 650.0

O minimo de 30 % nao c calculado sobre a retengao maxima e sim, sobre o ja mencionado produto Fr vezes o indice da tabela padrao.

Nas tabelas enviadas pelas socic dades devera constar apenas um valor em cada LOG. o que constitui a reten gao efetiva. Tal valor podera ser o maxima ou o minimo de retengao, ou qualquer valor situado entre esses li mites.

Da tabela devera constar. ainda, os criterios que a sociedade ira adotar, ou sejam:

а) Adogao ou nao de limites multiplos nos casos de seguros fhituantes ou sobre edificios de construgao su perior.

б) Gonceito de raesmo risco isolado ou nao quando os edificios de

classe 1 se comunicarem com outros predios.

c) Griterio de retengao, se por apolice-risco ou se por risco iso lado. -

As tabelas vigoram a partir de uma data fixa para as apolices emitidas apos essa data. 6 forgoso esclarecer o detalhc, uma vez que c novidade, introduzida pela Gircular 1-14/58.

Uma apolice, por exemplo. de prazoanual, e pcriodo de vigencia de 15 de junho de 1958 a 1959, foi emrtida em 4 de julho de 1958. Pelas anteriores disposigoes a tabela que iria indicar a retengao era a em vigor no dia 15 de junho de 1958; pelos novos dispositivos a tabela aplicavel sera a que estiver cm vigor no dia da emissao da apolice, ou seja, 4 de julho. (Continua)

Descentraliza^ao contabil do setor de inversoes de uma sociedade de seguros

Americo Maiheus Florenlino

Processor Caledrafico da Organizagoo e Contabilidade da Segiicos da Unincrsidade do Brasil

I — FUNDAMENTOS DA DESCENTRALIZAgAO CONTABIL

A ideia de que os services de contabilidade devem constituir um setor unico, com uma centraliza?ao absoluta. •esta devidamente superada em nossos tempos. Necessidades de analises de operagoes parciais. descongestionamento de retinas em consequencia do aumento de volume de opera^oes, c rli/iculdades oriundas das distancias geograficas onde operam as diversas xamifica^oes da empresa, transformaram a contabilidade moderna em um conjunto de metodos essencialmente descentralizados.

Uma sociedade de seguros de grande porte ou de medio porte, se depara com problemas basicos de descentraliza?ao contabil, uns puramente geograficos como sejam os relatives aos registros cconomico-financeiros das suas sucursais e agencias: outros de descongestionamento de retinas como, por exemplo, OS ligados as tarefas de emissao de apolices, opera^oes tecnicas de resseguros, etc.: e, finalraente alguns pro blemas de descentralizagao ligados a necessidade de analises de operagoes parciais.

Desprezaremos os outros aspectos para nos concentrarmos na descentralizagao contabil por analise de operagoes

Tecnico do I.R.B. parciais, e nos fixaremos na analise da evolugao e do rendimento das in versoes de uma sociedade de seguros.

O problema das inversoes, em uma sociedade de seguros, nao esta restrito, como muitos supoem, as sociedades que operam com seguros do ramo Vida. Pode se afirmar que estas, em virtude das necessidades atuariais de manter uma taxa de rendimento minima para a capitalizagao dos valorcs das suas rcservas matematicas, tem a obrigagao de possuir mais acurados os controles das suas inversoes.

Mas, as sociedades que exploram seguros de ramos elementares, devem tambem manter em seu Ativo valorcs altos correspondentes a parcela dos premios ainda nao vencidos. Seria uma negligencia administrativa e legal, imperdoavel, a diregao da sociedade desconhecer ou conhecer desatualizadamente a situagao das inversoes dessas reservas e dos seus respectivos rendimentos.

Os proprios acionistas das sociedades de seguros, tratando-se de pessoas esclarecidas nas lides financeiras, serao OS primeiros a defender a obtengao de boas taxas de rentabilidade quer das

reservas tecnicas, quer das reservas patrimoniais, pois essa renda extra-operacional servira para amenizar os custos tecnicos do seguro (inclusive taxa de capitalizagao de reservas matematicas para os seguros de vida) e podera ainda proporcionar maior volume de dividendos a distribuir.

Como aspectos cssenciais da necessi dade de descentralizar o setor de in versoes de uma sociedade de seguros, alinharemos os seguintes:

a) eliminagao do atrazo das apuragoes da contabilidade geral, mediante a apresentagao de balancetcs imediatos do setor de inversSes:

b) apuragao imediata dos saldos devedores dos mutuarios (por compra de imoveis a prazo, ou por qualquer tipo de emprestimo permitido as socie dades de seguros), nao somente para calculos de juros de mora, como para liquidagoes antccipadas de debitos, amortizagoes extras e consequentes reajustamcntos de prazos ou de prestagoes como tambem paar operagoes de composigoes de dividas ou cessoes a outros mutuarios:

c) apuragoes corretas e imediatas de rentabilidade patrimonial:

d) analise da marcha evolutiva das inversoes, permitindo ao administrador tomar as medidas necessanas para reinverter ou desinverter, de acordo com as contingencias financeiras ou legais do momento;

e) exame permanente das exigencias legais de cobertura dos valores referentes a metade do capital social e ao total das reservas tecnicas (Dec^to n,° 2.063, de 7 de margo de 1940: Regulamento de Seguros).

Os que lidam no ramo de seguros sabem, de experiencia propria, que os balancetes gerais de contabilidade sao entregues com bastante atrazo. O proprio Departamento Nacional de Se guros Privados e Capitalizagao con cede as sociedades de seguros um prazo de sessenta dias (depois de vencido o mes) para a confecgao dos balancetes trimestrais. Dificilmente se encontra, entre nos, uma sociedade de seguros que trinta dias ap6s encerrado o mes esteja em condigoes de apresentar seus balancetes relatives ao mes vencido.

. As razoes desses atrasos cronicos se prcndem, como e obvio, aos dcfeitos de organizagao interna contabil c adminis trativa. Uma boa organizagao (que seria naturalmente onerosa para os cofres da sociedade de seguros) poderia colocar as sociedades de seguros cm pe de igualdade com os estabelecimcntos bancarios, no sentido de apresentar diariamente os resultados das operagoes realizadas no dia anterior.

Entretanto, os processes de emissao sao lentos e propositalmente complicados, e as sociedades valendo-sc da facilidade em recolher os impostos que gravam a emissao, apenas uma vez por mes, passam a fornecer os informes de emissao a contabilidade mensalmente, e ainda com um atrazo de quarenta e cinco dias, que e o prazo conccdido pelo imposto do selo para a apresentagao das guias de recolhimento desse tribute.

As operagoes de resseguro tambem sao comunicadas mensalmente, com todas as suas derivadas de recuperagoes de indenizagoes, retrocessoes. reservas retidas pelo rcssegurador, etc.

Por outro lado, os agentes (com raras exce^oes) nao tem o menor senso de responsabilidade administrative, e, por esse motivo remetem suas prestaCoes de contas tambem mensalmentc, e assim mesmo somente depois de rauita insistencia da parte da Contabilidade.

Tais sac os motives que transformaram a contabilidade de uma sociedade de seguros por partidas mensais. com resultados entregues sessenta dias apos o vencimento do mes. quando o logico, o razoavel, seria a obten^ao cliaria dessas apura?6es.

Uma das maneiras de procurar amenizar esses inconvenientes e a desceiitraiizagao contabil por setores. Os setores que podem permanecer atualizados (como e o caso das raovimentagoes diarias por Caixa e Bancos, e o caso era focado das operaijoes ligadas ao setor de inversoes) se descentralizam, fogem da massa inerte atrazada, c se vitalizam com a atualidade do registro de suas opera^oes.

A seguir, procuraremos, em linhas gerais, dado o carater amplo com que estamos abordando o problema, apresentar alguns aspectos tecnicos da implanta^ao de um sistema descentralirado.

11 — BASES PARA A DESCENTRALIZACAO CONTABIL

Para uma perfeita desccntralizagao contabil ha que se observar os seguintes metodos:

1) equipamento autonomo.

2) pessoal autonomo.

3) diario autonomo e fichas de razao analitico exclusivas do setor.

4] operagoes cspecializadas registradas em ura Caixa proprio, (o que requer uma Caixa a parte so para o setor de inversoes, perfeitamente admissivel na sede de uma sociedade de seguros de grande porte) ou entao apresentadas no proprio Caixa gera!, porem em formulario e em comprovantes separados.

5) tecnicas especiais de liga?ao dos saMos das contas do sistema desccntralizado para com os saldos das contas gerais da contabilidade geral.

Naturalmente que as operagdes li gadas ao setor de inversoes executadas nas sucursais e nas agendas da sociedade de seguros serao originarias de um Caixa linico existente nessas su cursais e nessas agencias, pois nao se admitiria (exceto para as sucursais de grande movimento) criar nesses locais Caixas autonomos para lidar somente com o setor citado.

Nos casos de Caixa tinico, o Boletim de Caixa seria desdobrado em parte (A) e parte (B) A parte (B) conteria somente as opera^oes ligadas ao setor de inversoes, cujos totais (totais de recebimentos do dia, e totais de pagamentos do dia) seriam transportados (.scm qualquer discriminagao ou analise) para a parte (A) com o intuito evidente de permitir a tirada de saldo do Caixa unico.

Chegados os Boletins de Caixa a Sede da sociedade, as partes (B) seriam destacada e encaminhadas imediatamente ao setor descentralizado de contabilizagao de inversoes.

A parte analitica dos Razoes (contas correntes ou contas individuals) seria exclusiva do setor descentralizado.

No final do mes, somente os totais a debito e a credito de cada conta geral e que seriam obtidos do Diario des centralizado e encaminbados para contabiliza^ao de jungao no Diario Geral.

A tecnica de ligagao se baseia no principio de contas transplantadas de um setor para o geral, e no principio de contas de controle de jungao cujos saldos se anulam no sistema contabil geral e se acumulam no sistema con tabil descentralizado.

Daremos alguns exemplos praticos:

a) No caso de Caixas patrimoniais autonomos.

I) J.anc;amentos no Caixa patrimo nial autonomo:

Contas de Ativo ou Passive PattimO' nial ou Contas de Despesa Patrimonial a Caixa — Setor patrimonial (Pelos pagamentos)

CaiAra — Setor patrimonial a Nume rario Remetido pela Sede

(Pela remessa de numerario para o Caixa-Patrimonial)

11) Lan^amentos na Contabilidade Geral

Caixa — Sede a Numerario em Trans'to para a Sede

(Pela remessa de numerario para a Sede) Numerario Remetido pela Sede a Caixa — Sede

(Pela remessa de numerario para o Caixa-Patrimonial)

Diversas Contas a Diversas Contas

Caixa — Setor patrimonial a Contas de At'vo ou Passivo Patrimonial ou Contas de Receita Patrimonial (Pelos recebimentos)

Numerario em Transito para a Sede

a Caixa — Setor patrimonial

(Pela remessa de numerario para a Sede)

(Debitos e creditos feitos no mes em contas autonomas do Setor Patrimonial, comunicados pelo Setor Patrimonial a Contabilidade Geral) Conforme, se verifica pelo ultimo lan^amcnto, os debitos ou creditos fei tos nas contas de Ativo e Passivo pa trimonial e de Despesa e Receita patri monial sao transplantados no fim de cada mes para a contabilidade geral.

As contas de controle de jun^ao €Numerario em Transito para a 5e<ie» e «Numerario Remetido pela Sedey> que permaneciam em aberto na contabilidade geral, encerram-se quando o setor descentralizado remeter, no fim do mes, OS debitos e creditos feitos a essas mesmas contas pelo setor, porem em posigoes inversas.

No sistema descentralizado, as contas de controle de jungao permanecerao, entretanto, em aberto, ate o final do exercicio, quando seus saldos scrao eliminados traosferindo-se para uma conta gecal de ^Patrimonio Des centralizado do Setor Inuers6es», conta essa que tera como utilidade apenas o fecho dos balancetes descentralizados do setor de inversoes.

Para essa conta de aPatrimonio Des centralizado do Setor de !nversdes» serao transferidos tambem os saldos das contas de Receita e Despesa de inversoes, os quais deverao ser encerrados no final de cada exercicio.

b) no caso de Caixas linicos

1) Lan^amentos no setor de inver soes

Contas de Ativo oa Passive Patrimo nial ou Contas de Despesa Patrimonial a Controle Patrimonial

(Pelos pagamentos transcritos na parte (B) do Caixa linico)

II) Lan?amentos na Contabilidade Geral

Controle Patrimonial a Caixa — Sucursal.

(Pelos pagamentos transcritos na parte (B) do Caixa unico)

Caixa — Sucursal a Controle Patri monial

(Pelos recebimentos transcritos na parte (B) do Caixa unico)

Diversas Contas a Diversas Contas

(Debitos e creditos feitos no mes em contas autonomas do setor patrimonial, comunicados pelo Setor patrimonial a Contabilidade Geral).

tera como utilidade apenas o fecho dos balancetes descentralizados do setor de inversoes.

Para essa conta de «Patr/mdnio Des centralizado do Setor de Invers6es» serao transferidos tambem os saldos das contas de Receita e Despesa de inversoes, os quais deverao ser encerrados no final de cada exercicio.

Titulos de Paises Estrangeiros

A^oes e Debentures

Agoes do I.R.B.

Outros Titulos

Imoveis sob Promessa de Venda

Emprestimos Hipotecarios

Emprestimos sob Caugao de Titulos

Controle Patrimonial a Contas de Ativo oil Passive Patrimonial ou Con tas de Receita Patrimonial

(Pelos recebimentos transcritos na parte (B) do Caixa unico)

Conforme se verifica pelo ultimo langamento, os debitos ou creditos feitos nas contas de Ativo c Passivo patrimonial e de Despesa e Receita patrimonial sao transplantados no fim de cada mes para a Contabilidade geral.

A conta de controle de jun^ao «Controle Patrimoniah que permanecia em aberto na contabilidade geral. encerrase quando o setor descentralizado remeter. no fim do mes, os debitos e creditos feitos a essa mcsma conta pelo setor, porem em posigoes inversas, No sistema descentralizado, a conta de controle de jungao permanecera, entretanto, em aberto, ate o final do exercicio, quando seu saldo sera eliminado transferindo-se para uma conta geral de ^Patrimonio Descentralizado do Setor de Inversoes», conta essa que

Convem nao esquecer que o setor de inversoes efetuara de iniciativa propria uma serie de langamentos cxtraCaixa, tais como juros de emprestimos ou juros de mora debitados aos mutuarios, alugueis vencidos a receber. etc. fisses langamentos desse tipo sao escriturados integralmente no setor de inversoes, sem a interferencia de qualquer conta de controle de jun^ao, e os seus valores com as respectivas contas somente scrao conhecidos da contabi lidade geral, no final do mes.

Ill — AS CONTAS PRIVATIVAS DO SETOR DE INVERSOES

De acordo com o piano de contas padronizado pelo Departamcnto Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao para as socicdades de seguros, sao as seguintes as contas que passarao a ser privativas de setor de inver soes, isto e, que somente poderao softer debitos ou creditos no setor descentra lizado de inversoes:

ATIVO

Imoveis

De uso proprio

Para renda

Titnlos da Divida Publica Interna

Titulos da Divida Publica Externa

Emprestimos sob Apolices de Segu ros de Vida

I.R.B. — c/ Reterigao de Reserves e Fundos

Juros, Alugueis e Dividendos a Re ceber

Devedoces d Imoveis

Depositos Bancarios

Dep6sitos bancarios a prazo fixo

Dep6sitos bancarios vinculados ao D.N.S.P.C.

Depositos no Banco Nacional de Desenvolvimento Economico

PASSIVO

Capital

Reserve para Integridade do Capital

Reserva para Oscilagao de Titulos (Todas as contas de reservas tecnicas, ou reservas ligadas as operacoesde seguros)

Credores Hipotecarios

Credores por Emprestimos sob Can-gao de Titulos

Compromissos Imobiliarios

RECEITA

Juros e Dividendos de Titulos

Alugueis dc Imoveis

Lucros s/ Operagoes Imobiliarias

Juros de Emprestimos

Juros de emprestimos hipotecarios

Juros de emprestimos sob cau^ao de titulos

JuEOS de emprestimos sob ap6lices de seguros de vida

Juros s/ Reseruas Depositadas nos Resseguradores

Juros Bancarios

De depositos a prazo fixo

De depositos vinculados ao D.N.S.P.C.

De depositos no Banco Natio nal de Desenvolvimento Economico

Juros s/ Operafoes Imobiliarias

Participagao em Lucros

Receitas de Inversoes Diuersas

DESPESAS

Despesas com Titulos

Despesas com Imoveis

Despesas com Operafoes Imobiliarias

Despesas com Emprestimos

Juros s/ Depositos de i?eseryas de Resseguradores

Juros Passiuos

Despesas de Inversoes Diversas

Convem observar que as altera^oes nos valores das reservas tecnicas, reservas ligadas as operagoes de seguros.

reserva para integridade do capital, e reserva para oscila^ao de titulos sao fornecidos pela Contabilidade Geral ao setor de inversoes, cabendo a este setor apenas as alteracoes de valores nos novos balancetes, cujas diferen^as serao levadas (no setor de inversoes) a conta de ^Patrimonio Descentralizado do Setor de Invers6es».

fisses dehitos e creditos ligados a movimentagao dessas reservas nao sao comunicados no fim do mes pelo setor de inversoes a Contabilidade Geral, uma vez que nesse caso, 5oi a Conta bilidade Geral a fornecedora dessas cifras.

Identico procedimento se fara com as contas de —■ c/ Retengao de Reservas e Fundos» e ^Agoes do I.R.B.*.

A conta de Imoveis deve ser desdobrada em «Im6veis de use pr6prio» e «Im6veis para renda», uma ver que s6mente esta ultima e que proporcionara reccita (Ver conta de «Alugueis de Im6veis» na parte da Receita)

Em dep6sitos bancarios somente interessarao os detalhados no piano de contas citado.

As contas de <iJuros de Emprestimos* e de «.Despesas com Emprestimos* sofrerao desdobramentos identificadores de cada tipo de emprestimo relacionado no Ativo.

Imunidade tributaria das autarquias

OSr. Consultor Geral da Republica, opinando sobre consulta do M.T.I.C., proferiu o seguinte parecer, publicado no Diario Oficial (I6dejunhode 1958) como«Aprovo» do Excelentissimo Senhor Presidente da Republica;

Quando a Constitui^ao veda a tribufa^ao de bens, rendas e services da LIniao, Estados e Municipios, nestes bens, rendas e scrvi(;os, se incluem os das entidades autarquicas.

Na verdade, como discursa D'Alessio. o entc autarquico se caracteriza pela criacao e pela funcjao; e cria^ao do Estado (somente a lei pode criar itnia autarquia) para exercer fungoes proprias do Estado.

Na vigencia da Constituigao de 1937, era que havia, como nas Constituigoes prccedenles, a imunidade dos bens, rendas e servigos dos varies entes da Fecleracao. loi expedido o Decreto-lei n." 6.016, de 22 de novembro de 1943, declarando, para dissipar duvidas, que «a imunidade tributaria, a que se refcre o art. 32 letra c da Constituigao. compreendc nao so os orgaos centralizados da Uniao. Estados e Munici pios, como as suas autarquias, e alcanca os bens, rendas c servigos de uns e outross (art. 1.") .

fisse a'o legislativo foi baixado em face de rotavel exposigao de uma Comissao, da qual foi relator o saudoso Lucio Bittencourt.

pags. 434 e

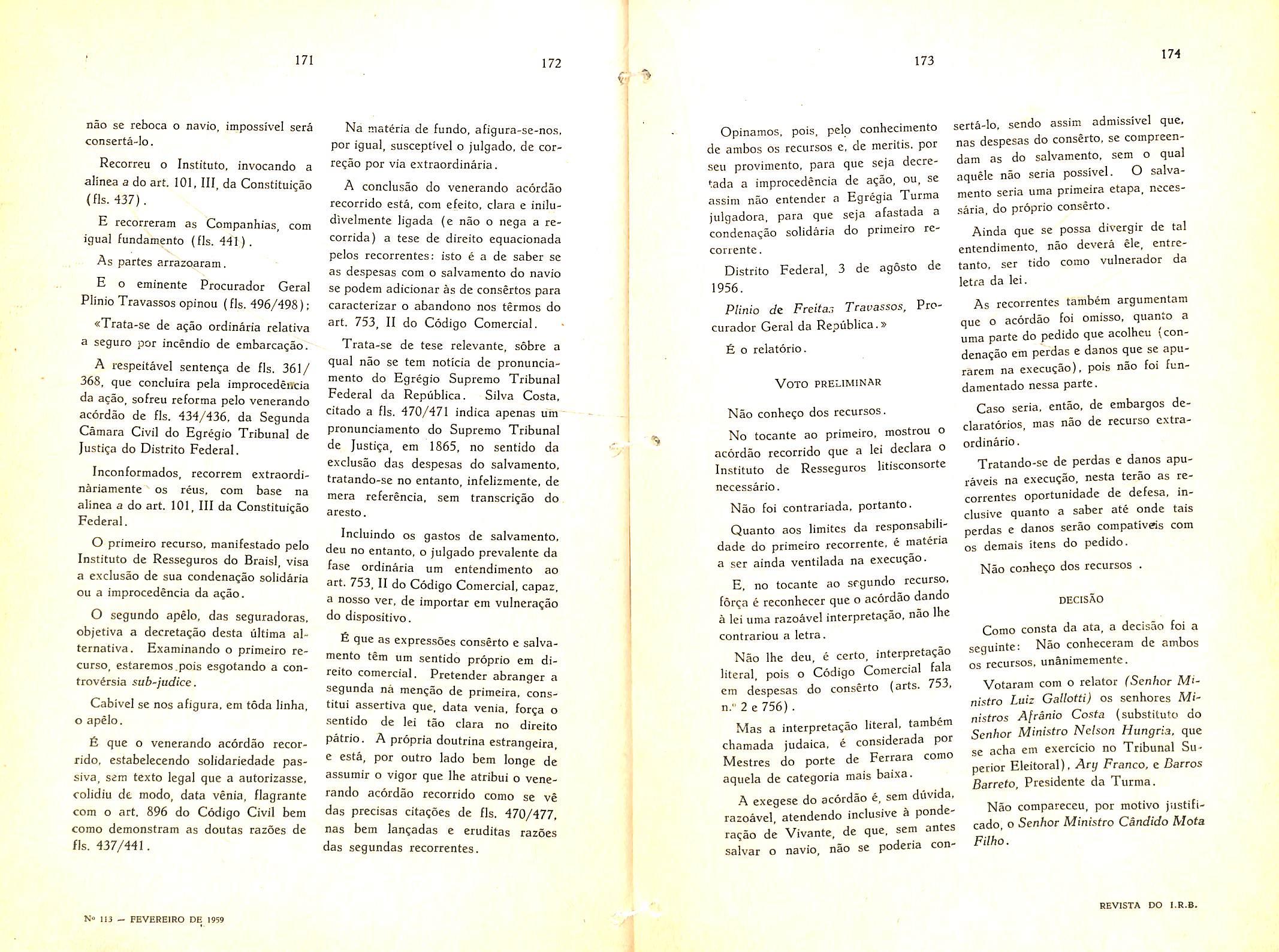

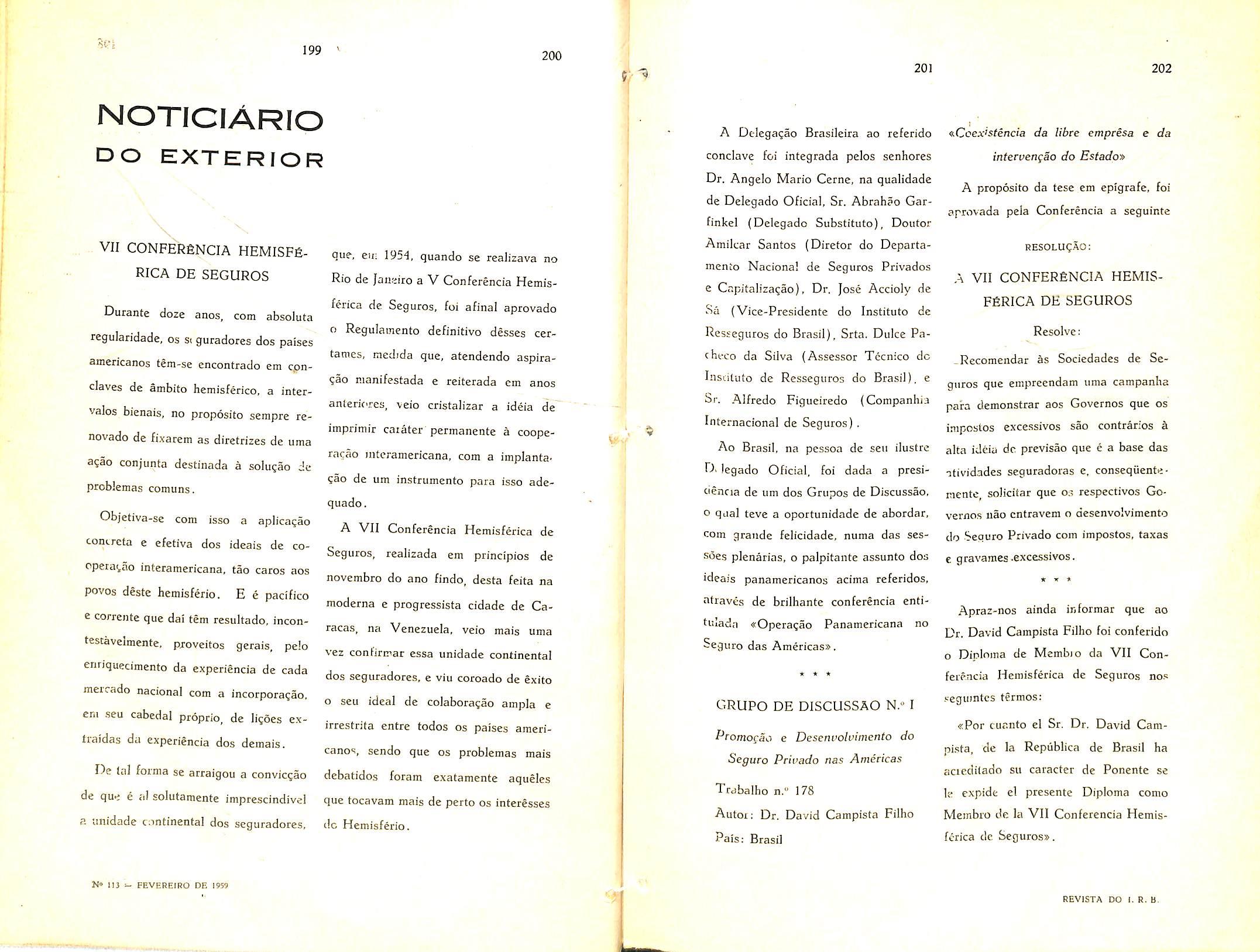

«0 Excelentissimo Senhor Ministro do Trabalho, Indiistria e Comercio, atendendo a sugestao do Ministerio Public© do Trabalho, propoe ao Exce lentissimo Senhor Presidente da Re publica 0 pronunciamento desta Consultoria Geral sobre a imunidade tributariii das autarquias e. mais precisanienle, sobre a isen^ao do imposto de selo nos contratos de seguro aven^ad-js com particulares pelos varies Insti■tatos federais. estes como seguradores. que diz respcito a imunidade fiscal das autarquias 0 Ministerio da Fazenda e o Tribunal Federal de Recursos tem decidido pela sua inexistencia (acordaos do T.F.R, na i?e(/ista de Direito Administrativo, vol. 45, pags. 75, 77. 79. 80, 85; vol. 46. pags. 34 e 159; decisoes do Ministerio da Fazenda, vol. 45. pag. 537 429 e 445; vol. 48, pag. 466; vol. 49. pag. 38 m sentido contrario porem, o Conselho dos Contribuintes: 'Revista Dire'to Administrativo, vol. 16, pag. 216: vol. 31, pag. 442. 33 pags. 413 e 414; vol. 35, 435, 436 e 438)