L’ARCHEOLOGIA DEL CINEMA

Le schede ripropongono i temi trattati durante la visita guidata nella sezione dell’Archeologia del Cinema: dal teatro d’ombre alla scoperta del principio della camera oscura, dagli spettacoli ottici del Settecento alla nascita del cinema.

Le schede sono degli strumenti che, attraverso la lettura guidata dal docente, possono offrire spunti per ulteriori approfondimenti tematici o per avventurarsi con spirito giocoso nella costruzione di alcuni semplici “dispositivi ottici” del passato.

Scuole primarie e secondarie di I grado

1. Il teatro d’ombre

2. L’ottica

3. Le scatole ottiche

4. La stereoscopia

5. Il panorama

6. La lanterna magica

7. Il movimento

8. La fotografia

9. La cronofotografia

10. La nascita del cinema

La struttura della scheda didattica consente all’insegnante di approfondire gli argomenti trattati anche singolarmente, consultando soltanto la parte relativa al tema scelto.

Le schede contengono:

• Informazioni generali sul percorso espositivo;

• Spiegazioni del funzionamento dei dispositivi;

• Notizie di carattere storico-culturale;

• Curiosità e approfondimenti;

• Schede gioco.

Le schede gioco propongono un’attività pratica per la costruzione e sperimentazione di dispositivi ottici e di alcuni oggetti della collezione del Museo.

Riferimenti bibliografici per approfondire gli argomenti trattati:

Donata Pesenti Campagnoni, Nicoletta Pacini (a cura di), Museo Nazionale del Cinema di Torino. Guida alla visita, SilvanaEditoriale, Milano 2016

Gianni Rondolino, Dario Tomasi, Manuale di storia del cinema, Utet Università, Torino 2014

Donata Pesenti Campagnoni, Quando il cinema non c’era. Storie di mirabili visioni, illusioni ottiche e fotografie animate, Utet Università, Torino 2007

Jonathan Crary, Le tecniche dell’osservatore. Visione e modernità nel XIX secolo, Einaudi, Torino 2023; Graham Clarke, La fotografia. Una storia culturale e visuale, Einaudi, Torino 2009

Davide Giurlando (a cura di), Fantasmagoria. Un secolo (e oltre) di cinema d’animazione, Marsilio, Venezia 2017

Gianni Rondolino, Storia del cinema d’animazione. Dalla lanterna magica a Walt Disney, da Tex Avery a Steven Spielberg, Utet Università, Torino 2003

Claudia Gianetto, Silvio Alovisio (a cura di), Una pioniera per la storia del cinema: Maria Adriana Prolo, L’Artistica Savigliano, Cuneo 2023

Laurent Mannoni, La grande arte della luce e dell’ombra, Lindau, Torino 2000

La prima sala dell’Archeologia del Cinema è dedicata al fantastico mondo del teatro d’ombre: ombre indiane, turche, cinesi e giavanesi, silhouette raffiguranti simpatiche diavolerie e sagome di animali realizzate con la tecnica dell’ombromania. Un telo illuminato consente di giocare con le ombre, con il corpo o con le mani: tanto basta per far scaturire la meraviglia.

Le origini del teatro d’ombre sono antichissime. Secondo alcuni studiosi le prime rappresentazioni avvengono in Cina circa 2.000 anni fa; per altri, invece, questa forma di intrattenimento nasce in India, in Egitto o a Giava, in Indonesia. Il teatro d’ombre si diffonde rapidamente in Europa a metà del Settecento, soprattutto in Francia grazie agli spettacoli allestiti da François Dominique Séraphin presso il Palazzo Reale di Versailles. Durante l’Ottocento le ombre diventano una forma di intrattenimento familiare: teatrini giocattolo, fogli con silhouette da ritagliare e manuali dedicati all’ombromania riscuotono un grande successo presso adulti e bambini. A fine secolo, il leggendario Cabaret du Chat Noir di Parigi mette in scena uno tra i più sofisticati spettacoli dell’archeologia del cinema, abbinando alle tecniche del teatro d’ombre proiezioni con lanterne magiche.

La rappresentazione di ombre su una parete rappresenta l’essenza del cinema: proiezione di immagini create dalla luce. Pur non avendo alcun legame diretto dal punto di vista tecnico con il teatro d’ombre, il cinema deve molta della sua magia e del suo mistero a questa antica arte della rappresentazione.

Le ombre orientali erano in origine realizzate con pelli o corna di animali, successivamente anche con carta trasparente o opaca da disegnare, dipingere e traforare.

Le sagome delle ombre cinesi sono scomposte in più parti per consentire il movimento delle articolazioni (come spalle, gomiti, mani, vita e ginocchia). Alcune sagome sono dotate di più teste intercambiabili che consentono di moltiplicare i personaggi durante la rappresentazione. Il repertorio delle ombre cinesi comprende mitologie, leggende e prodigiose imprese di guerrieri.

Le sagome delle ombre giavanesi si caratterizzano per l’articolazione mobile di spalle e gomiti. Gli spettacoli, basati su soggetti religiosi o epici, sono diretti e recitati da un Dalang, mentre un gruppo di musicisti, il Gamelan, accompagna le scene. Ancora oggi in Indonesia è possibile assistere a questo genere di rappresentazioni.

Le silhouette consistono nel profilo sagomato, riprodotto in nero su fondo bianco, di un qualunque soggetto (come persone, animali e oggetti).

Il termine “silhouette” deriva da Etienne de Silhouette, controllore generale delle finanze del re di Francia che, su incarico di Luigi XV, prese provvedimenti economici impopolari e fu ridicolizzato da un’ampia diffusione di “silhouette” raffiguranti il suo profilo caricaturato.

L’ombromania è una tecnica di rappresentazione di ombre che utilizza semplicemente le mani. A seconda delle posizioni delle dita è possibile riprodurre un vasto repertorio di immagini.

Crea il tuo spettacolo di ombromania: spegni le luci creando uno spazio buio e accendi una torcia direzionandola su una parete libera; posiziona le mani tra la fonte luminosa e la parete, trovando la giusta distanza per la proiezione delle ombre; ricrea le figure con le tue mani o inventane di nuove.

La silhouette raffigurante il personaggio del Principe Achmed è stata realizzata dalla regista tedesca Lotte Reiniger per il film Le avventure del Principe Achmed (1926), tratto da una novella di Le mille e una notte. Nei suoi film d’animazione, Reiniger utilizza figure ritagliate su cartoncino nero; ne riprende i movimenti a scatto singolo sui fotogrammi della pellicola, con un metodo simile a quello usato nei disegni animati.

Un omaggio al teatro d’ombre, alle silhouette e a Lotte Reiniger è il film di animazione Principi e principesse di Michel Ocelot (2000).

Per divertirsi con le silhouette sono sufficienti:

• Un paio di forbici;

• Un cartoncino nero;

• Un nastro adesivo;

• Alcuni bastoncini di legno da incollare sul retro delle sagome, per poterle maneggiare.

Procedimento:

1. Disegna le silhouette su un cartoncino nero;

2. Ritaglia le sagome, facendo attenzione a rispettare i contorni;

3. Con il nastro adesivo incolla un bastoncino sul retro di ogni silhouette;

4. Proietta le ombre su una parete o su un telo bianco posizionando le sagome tra una fonte luminosa e la superficie su cui compariranno le ombre.

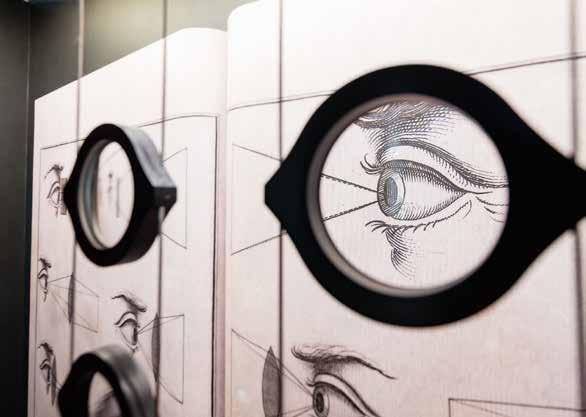

La sala dedicata all’ottica consente una straordinaria ginnastica visiva: si può guardare il mondo capovolto attraverso una camera oscura, specchiarsi in un’anamorfosi cilindrica e scoprire cosa nasconde un’anamorfosi conica. Si può anche osservare attraverso lenti che ingrandiscono o rimpiccioliscono gli oggetti, guardare il proprio riflesso allargato o ristretto e, attraverso le lenti dei paradossi diottrici, si può ricomporre l’immagine di un teschio che si trasforma nella testa di Bacco.

I dispositivi ottici sono strumenti dotati di lenti, prismi o specchi che, a seconda delle loro caratteristiche, consentono di “giocare” con le immagini, ingrandendole, rimpicciolendole o moltiplicandole, riproducendole fedelmente o trasfigurandole.

L’anamorfosi è la rappresentazione di un’immagine dalla prospettiva deformata, che è riconoscibile solo se osservata attraverso uno specchio, in cui il soggetto è riflesso nelle giuste proporzioni.

Esistono diversi modi di deformare un’immagine e a ciascun tipo di anamorfosi corrisponde uno specchio di forma diversa: cilindrica, conica o piramidale.

Il significato del termine anamorfosi

(dal greco aná, “all’indietro, ritorno verso” e morphé, “forma”)

è apparso nel Seicento e sembra sottolineare il tempo necessario alla lettura dell’immagine.

Conosciute già da Leonardo da Vinci, le anamorfosi si affermano nel Cinquecento e, soprattutto, nel Seicento. Come molti altri dispositivi dell’archeologia del cinema, si trasformeranno nei secoli successivi in giocattoli ottici.

Occorrente:

• Matite colorate o pennarelli;

• Cartoncino;

• Colla;

• Carta metallizzata.

Procedimento:

1. Colora l’anamorfosi che trovi nella pagina successiva;

2. Incollala su un cartoncino di medio spessore e ritagliala

seguendo la linea tratteggiata;

3. Costruisci un cilindro di cartone del diametro del cerchio al centro del cartoncino e avvolgilo con il foglio di carta metallizzata;

4. Appoggia il cilindro riflettente sopra il cerchio;

5. Divertiti a scoprire quale immagine si forma.

Per disegnare un’anamorfosi cilindrica sono necessarie due griglie: la prima a quadretti, la seconda semicircolare.

1. Fai un disegno (come un volto, un animale, un oggetto) a matita sulla prima griglia e deformalo riportandolo, riquadro per riquadro, nella seconda griglia circolare;

2. Colora il disegno e osserva su un cilindro riflettente l’immagine ottenuta.

Il paradosso diottrico permette di trasformare delle immagini scomposte su un foglio in un nuovo disegno, non percepibile a occhio nudo, ma visibile solo se osservato attraverso un oculare dotato di una lente a prisma ottagonale, che somma i soggetti precedenti creando una nuova immagine.

Il primo riferimento storico alla camera oscura risale ad Aristotele, nel IV secolo a.c. Molti secoli dopo lo studioso Alhazen utilizza questo principio per osservare il fenomeno dell’eclissi solare. Solo a partire dal Quattrocento si sottolinea la capacità della camera oscura di riprodurre le immagini della realtà. Si deve a Leonardo da Vinci la prima analogia tra occhio e camera oscura, anche se sarà Keplero, nel Seicento, a spiegarne correttamente la corrispondenza. Nel 1589 Giovan Battista della Porta descrive uno spettacolo realizzato all’interno di una camera oscura. Questo oggetto verrà poi perfezionato: inserendo al suo interno uno specchio, sarà possibile riprodurre l’immagine esterna della realtà non più capovolta ma nel verso corretto.

La luce, penetrando attraverso un piccolo foro presente su una scatola, riproduce sulla parete opposta a quella del foro l’immagine capovolta della realtà esterna. Questo è il principio della camera oscura, utilizzato anche nella macchina fotografica con cui si scattano le fotografie e nella macchina da presa con cui si girano i film.

L’occhio è una sorta di camera oscura: la pupilla è un foro dal quale entra la luce, che si dilata e si restringe per regolare la quantità di luce. Dalla pupilla la luce passa attraverso una lente (il cristallino) che mette a fuoco le immagini vicine e lontane sulla retina.

La retina è la parte posteriore dell’interno dell’occhio e contiene milioni di cellule fotosensibili, chiamate bastoncelli o coni.

Le cellule trasformano la luce in impulsi elettrici e li inviano al cervello attraverso il nervo ottico. Ogni immagine viene messa a fuoco capovolta sulla retina e il cervello automaticamente la rovescia, facendocela vedere dritta.

Gioco: come costruire una camera oscura

Per costruire una camera oscura è necessario procurarsi:

• Una scatola da scarpe;

• Un cartoncino nero;

• Una carta da lucido;

• Una lente (come quella d’ingrandimento).

Procedimento:

1. Incolla il cartoncino nero sulle pareti interne e sul coperchio della scatola per oscurarla;

2. Taglia una delle facce più corte della scatola e da questo pezzo ritaglia una specie di cornice. Su di essa incolla il pezzo di carta da lucido per ottenere uno schermo, che infilerai all’interno della scatola;

3. Con l’aiuto di un grosso ago fai un buco al centro della faccia opposta a quella tagliata;

4. Chiudi la scatola con il suo coperchio. Orientando la scatola verso una finestra e osservando dal lato aperto, vedrai formarsi sullo schermo un’immagine capovolta e un po’ sfocata;

5. Fissa con il nastro adesivo la lente all’interno della scatola centrandola sul buco e prova a spostare avanti o indietro lo

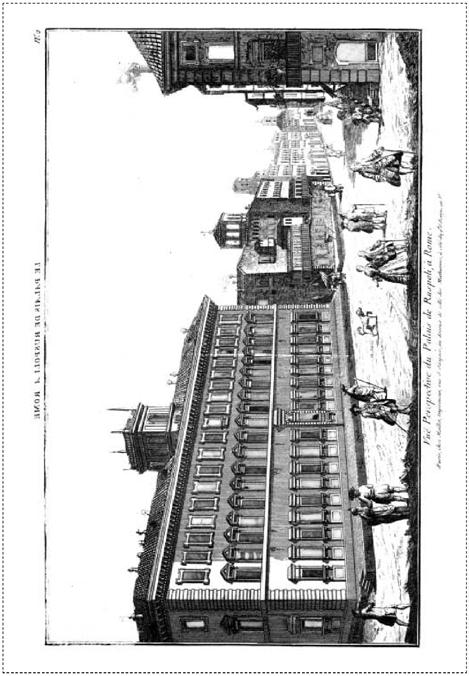

Nella sala dedicata alle scatole ottiche si intraprendono viaggi visivi insoliti ed eccezionali. Avvicinando l’occhio alle lenti delle scatole ottiche si possono sbirciare universi sconosciuti, città e paesi lontani, ora illuminati dalla luce del giorno, ora trasformati dal buio della notte.

La scatola ottica è dotata di una o più lenti che consentono la visione ingrandita di immagini, chiamate vedute ottiche. Nei modelli più semplici la veduta è posta sulla base della scatola: uno specchio, collocato a 45° dietro la lente, ne riflette l’immagine. Talvolta questi dispositivi hanno forme curiose come quella di un libro.

Un particolare modello di scatola ottica, conosciuto in Italia con il nome di Mondo Niovo, consente di osservare una serie di immagini animate da giochi di luce che ricreano il passaggio dal giorno alla notte. Un semplice sistema di pannelli regola l’illuminazione delle vedute ottiche. Alzando il pannello collocato sulla parete anteriore della scatola la veduta è illuminata da davanti (ottenendo un effetto giorno), mentre aprendo lo sportello posteriore

l’immagine è illuminata da dietro (ottenendo un effetto notte); in mancanza di luce naturale si ottiene lo stesso effetto utilizzando le candele. La parte centrale dell’apparecchio è una sorta di magazzino, all’interno del quale sono inserite verticalmente le varie vedute che compongono lo spettacolo.

Per ottenere l’effetto di alternanza del giorno con la notte, le vedute ottiche sono lavorate in maniera particolare: ritagliate, traforate e/o punzonate lungo alcuni tratti del soggetto raffigurato (in genere finestre, luminarie, ma anche fiumi e mari). In corrispondenza di questi punti la stampa è poi rinforzata da carte leggere, tessuti o altri materiali colorati incollati sul retro. Illuminate anteriormente, le vedute appaiono allo spettatore nella versione giorno; illuminate sul retro, mostrano l’effetto notte.

Occorrente:

• Matite colorate o pennarelli;

• Colla;

• Forbici;

• Ago;

• Taglierino;

• Carta velina di diversi colori.

Procedimento:

1. Ritaglia l’immagine della veduta ottica sul retro seguendo la linea tratteggiata e colorala;

2. Trafora (con un ago o con un punteruolo) il cornicione dell’edificio;

3. Ritaglia le finestre con il taglierino;

4. Incolla sul retro del disegno, in corrispondenza delle finestre, la carta velina colorata. Utilizzando colori diversi l’effetto sarà ancora più bello;

5. Per ottenere l’effetto giorno, illumina la veduta collocando la fonte di luce sul davanti, dall’alto, dal basso. Prova anche a graduare in modo diverso l’intensità della luce;

6. Per ottenere l’effetto notte, colloca una lampada dietro il disegno e osserva la luce che filtra attraverso i punti traforati e le finestre. Ripeti la stessa operazione al buio.

Guardando nelle lenti degli stereoscopi si può quasi fare il giro del mondo attraverso città e paesi lontani, oppure visitare un inferno popolato da simpatici diavoletti. Il viaggio sembra davvero reale perché le fotografie appaiono in rilievo, come se s’indossassero degli occhiali 3D – come si può sperimentare nelle postazioni della ricostruzione del kaiserpanorama.

L’uomo ha una visione tridimensionale della realtà: i nostri occhi si trovano a una certa distanza l’uno dall’altro e ciascun occhio osserva la stessa immagine da un differente punto di vista (la distanza tra le due pupille); le due immagini bidimensionali sono trasmesse al cervello che le sovrappone creandone una terza, tridimensionale. Su questo principio si basa la stereoscopia. Lo stereoscopio (un visore dotato di due lenti) consente di percepire due immagini bidimensionali identiche ma raffigurate con una differente angolazione, come se fossero un’unica immagine tridimensionale. Queste particolari immagini, chiamate stereoscopie, vengono realizzate con macchine fotografiche dotate di due obiettivi posti tra loro alla stessa distanza degli occhi.

Bidimensionale: dotato di due dimensioni (altezza e larghezza). Un’immagine bidimensionale appare piatta; tridimensionale: dotato di tre dimensioni (altezza, larghezza e profondità). Un’immagine tridimensionale è dotata di rilievo e profondità.

Charles Wheatstone inventa nel 1832 lo stereoscopio: un apparecchio capace di dare rilievo a immagini disegnate. Nel 1844 David Brewster (l’inventore del caleidoscopio) applica il principio della stereoscopia alla fotografia e inventa la fotografia tridimensionale: per la prima volta si possono vedere le immagini prendere corpo e sembrare reali, proprio come accade nel cinema 3D.

Nella seconda metà dell’Ottocento, la moda di collezionare immagini stereoscopiche e di osservarle e mostrarle per intrattenimento stimolò la produzione di visori di ogni tipo e per ogni occasione, da quelli pieghevoli da borsetta fino ai modelli da salotto capaci di archiviare centinaia di immagini.

In archeologia del cinema, con il termine “panorama” si intende un immenso dipinto esteso a 360°, esposto in un edificio circolare appositamente costruito. Gli spettatori del panorama pagavano un biglietto per entrare in questo edificio e salire su una piattaforma per osservare il dipinto attorno a essa, che occupava l’intero campo visivo. La sensazione era quella di immergersi dentro questa immensa immagine come se fosse un paesaggio reale.

I soggetti raffigurati erano paesaggi naturali, urbani o scene storiche; si tratta di un dipinto visibile a occhio nudo, non erano necessari né lenti, né specchi.

Al Museo è presente una versione digitale del panorama settecentesco, che permette di osservare Torino dal punto di vista del tempietto della Mole Antonelliana e di interagire con il paesaggio: si possono esplorare i dettagli da vicino, ascoltarne i suoni e scoprire la città anche attraverso filmati d’epoca.

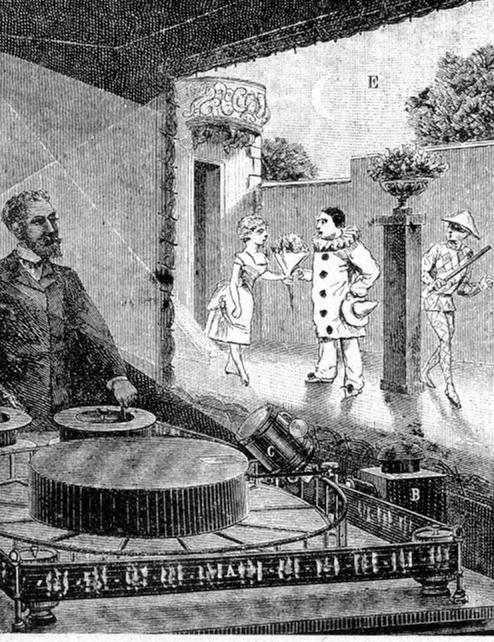

La lanterna magica è il primo apparecchio destinato alla visione collettiva di proiezioni: non più scatole o strumenti ottici da guardare da soli attraverso lenti, specchi o prismi, ma spettacoli da ammirare in compagnia, in piazza, in un salotto o addirittura in una sala di proiezione. Utilizza vetri su cui sono dipinte o stampate immagini colorate che mantengono la trasparenza alla luce.

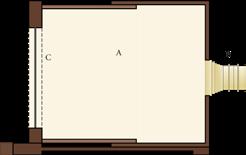

È composta da:

1. Un riflettore (A): uno specchio concavo, collocato dietro la fonte di luce, che raccoglie i raggi luminosi e li riflette sulle lenti del condensatore;

2. Una fonte di luce (B): una candela, una lampada a petrolio o una lampadina elettrica. L’intensità della luce è determinante per la nitidezza delle immagini proiettate;

3. Un condensatore (C): una lente che concentra i raggi di luce sul vetro da proiettare;

4. Un vetro con l’immagine da proiettare (D): va inserito capovolto tra il condensatore e l’obiettivo.

5. Un obiettivo (E): una o più lenti che ingrandiscono le immagini proiettate;

6. Un camino: facilita l’uscita del fumo.

Il primo a descrivere la lanterna magica è il celebre astronomo olandese Christiaan Huygens nel 1659. Pochi anni dopo, il danese Thomas Walgenstein utilizza la lanterna come macchina per creare spettacoli, mentre il padre gesuita Athanasius Kircher ne sfrutta le potenzialità trasformandola in un efficace strumento pedagogico.

La sua fortuna continua nell’Ottocento e si diffonde tra tutti i ceti sociali anche se a farne uso personale sono prevalentemente i ceti medio-alti. Il suo uso, infatti, può essere uso sia professionale che amatoriale. È paragonabile al cinema o alla televisione: tratta tutti i temi con scopi didattici, divulgativi o d’intrattenimento.

Con la nascita del cinema verrà usata sempre meno, fino a trasformarsi nel proiettore per diapositive per poi scomparire del tutto dalle piazze, dai teatri e dalle case ed entrare nei musei come prezioso testimone del passato.

Questi tre aggettivi hanno accompagnato nel corso del tempo la fortuna della “lanterna da proiezione”:

• Magica: perché mostra visioni fantastiche e inesistenti, a volte così terrificanti da far credere a chi non ne conosce il funzionamento che si tratti di magia;

• Taumaturgica: perché è in grado di mostrare meraviglie e prodigi;

• Megalografica: perché è capace di riservare sorprese stupefacenti, proiettando immagini alte fino a 3 metri, per cui anche una mosca può apparire grande come un elefante.

Il repertorio di immagini dei vetri per lanterna magica è vasto e vario: paesaggi, fiabe, soggetti astronomici e scientifici, scene comiche, grottesche e, a volte, anche macabre.

Fin dall’inizio si cerca di dare movimento all’immagine proiettata grazie a semplici meccanismi di animazione. Nel caso del vetro a leva, per esempio, si montano sul telaio due vetri: uno fisso e l’altro mobile collegato a una leva. Sul vetro fisso è raffigurata la parte dell’immagine che rimane immobile, sull’altro è dipinta la parte del soggetto da “animare”. Azionando semplicemente la leva è possibile proiettare l’animazione.

Nell’Ottocento si studiano nuovi effetti speciali: le vedute dissolventi. Due o più lanterne affiancate o una lanterna a due o più obiettivi proiettano in dissolvenza una sequenza di vetri che raffigurano, per esempio, uno stesso luogo in differenti momenti del giorno o dell’anno.

Vocaboli

Dissolvenza: termine cinematografico che indica una graduale apparizione o sparizione delle immagini dallo schermo.

Quella che, con la lanterna magica, era una delle tante forme di spettacolo ambulante, diventa con la fantasmagoria un vero e proprio spettacolo da sala, con un’accurata messa in scena ed effetti sonori (come rumori, musiche e voci di commento) che garantivano un’esperienza immersiva e coinvolgente, supportata da una precisa struttura imprenditoriale e da un’attenta attività di promozione.

Al Museo viene proposta un’esperienza di fantasmagoria, con proiezioni che un tempo erano ritenute spaventose, volte a ricreare le caratteristiche dell’originario spettacolo fantasmagorico.

Il fantascopio è una variante assai sofisticata della lanterna magica. Consente di ricreare gli effetti più spettacolari della fantasmagoria. Sempre celato alla vista dello spettatore, l’apparecchio è montato su un carrello dotato di ruote. Avvicinando o allontanando la lanterna dallo schermo, le immagini retroproiettate possono ingrandirsi o, al contrario, rimpicciolirsi (creando un effetto simile allo zoom).

La macchina è dotata infatti di un sistema ottico molto sofisticato che mette a fuoco i soggetti proiettati mentre il carrello è in movimento.

Vocaboli

Retroproiezione: proiezione effettuata da dietro lo schermo.

Nella sala dedicata al movimento è possibile fare esperienze realmente dinamiche. Nella zona sperimentale si possono vedere in funzione dispositivi dai nomi bizzarri: taumatropi, fenachistiscopi, zootropi e prassinoscopi. Si può anche assistere alla proiezione di Pauvre Pierrot di Émile Reynaud, del 1982: lo spettacolo di pantomime luminose, antenate dei disegni animati, realizzate con il teatro ottico.

Il nostro occhio è in grado di trattenere per qualche istante l’immagine di un oggetto anche dopo che questo è scomparso. Per tale principio più immagini consecutive di un oggetto in movimento si fondono tra loro provocando l’illusione della fluida continuità del movimento.

La dimostrazione classica dell’effetto della persistenza retinica consiste nell’osservare un punto di luce che gira rapidamente nel buio e che percepiamo come un cerchio luminoso ininterrotto.

Vocaboli

Effetto di persistenza: capacità di far apparire continua la visione di una serie di immagini fisse mostrandole in rapida successione.

Nei primi decenni dell’Ottocento gli studi sul fenomeno della persistenza retinica dell’immagine danno origine a una serie di dispositivi che consentono di riprodurre brevi scene animate.

Il taumatropio è formato da un piccolo disco di cartone sulle cui facce opposte sono disegnate due immagini complementari (per esempio un uccellino e una gabbia). Muovendo le cordicelle fissate ai lati del disco, lo si fa ruotare velocemente: le due immagini viste in rapida successione appaiono sovrapposte, formando una terza immagine che è la somma delle precedenti (l’uccellino in gabbia).

Crea il tuo taumatropio seguendo questi passaggi:

1. Disegna due cerchi su un cartoncino;

2. Crea due disegni complementari all’interno dei due cerchi (come un uccellino e una gabbia);

3. Ritaglia i cerchi e incollali insieme (importante: uno dei due disegni dovrà essere capovolto per ottenere l’effetto corretto quando si gira il taumatropio);

4. Fai due piccoli fori ai lati del cerchio e infilaci un filo di spago;

5. Tieni i due estremi del filo e ruota velocemente il taumatropio avanti e indietro. L’effetto ottico farà sembrare che le due immagini si fondano in una sola.

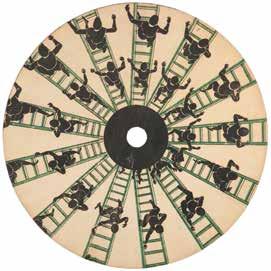

Il fenachistiscopio è formato da un disco di cartone ruotabile su cui sono disegnate in successione le varie fasi del movimento di un soggetto; sulla circonferenza del disco sono praticate una serie di sottili fessure equidistanti. Facendo ruotare il disco su un perno e osservando attraverso le fessure le immagini riflesse su uno specchio si ha l’impressione che il soggetto sia in movimento.

Lo zootropio è un cilindro dotato di una serie di fessure, al cui interno viene posta una striscia di carta con un soggetto disegnato nelle varie fasi di un movimento. Facendo ruotare il cilindro, più spettatori contemporaneamente possono osservare, attraverso le fessure, il soggetto in movimento.

Al centro di un tamburo dotato di un prisma di specchi viene collocata una banda in cui è raffigurato un soggetto nelle varie fasi di un movimento. Ruotando l’apparecchio si possono osservare le immagini in movimento riflesse sul prisma. La presenza dello specchio rende più fluido il movimento e più luminose le immagini.

Il teatro ottico è un sofisticato apparecchio che retroproietta su uno schermo immagini in movimento: le pantomime luminose. La sequenza di immagini è dipinta su una lunga banda continua che si arrotola e si srotola su due bobine. I dentini sporgenti del grande tamburo traforato ingranano, uno alla volta, i fori presenti tra un’immagine e l’altra della banda. Gli specchi prismatici del tamburo riflettono, davanti all’obiettivo, il passaggio delle figure animate, che vengono poi riflesse su un altro specchio e infine sullo schermo. Una lanterna magica proietta lo sfondo sovrapposto.

Le pantomime luminose rappresentano l’ultimo grande spettacolo prima dell’avvento del cinema. A partire dal 1892, Émile Reynaud organizza al Museo Grévin di Parigi veri e propri spettacoli con disegni animati della durata di circa mezz’ora, accompagnati da musiche dal vivo appositamente composte.

L’arrivo del cinema segna la fine delle pantomime luminose. Lo spettacolo non viene più riproposto, Reynaud distrugge il teatro ottico e getta nella Senna le sue bande.

Pantomima: rappresentazione scenica muta, derivata dal mimo, in cui l’azione è affidata esclusivamente al gesto, all’espressione del volto, ai movimenti del corpo, alla danza, talora anche con accompagnamento musicale.

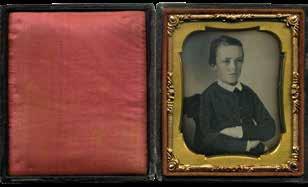

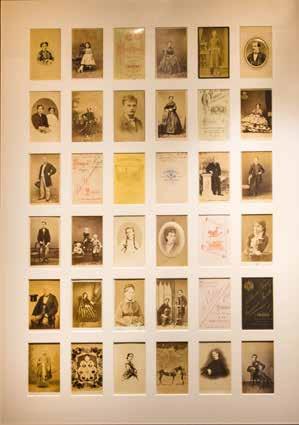

Nei primi decenni dell’Ottocento si riesce finalmente a fermare nel tempo e a fissare in maniera definitiva le immagini osservate in una camera oscura: è la nascita della fotografia. I principi tecnici di tale procedimento sono noti da tempo ma è in quegli anni che si crea un contesto sociale pronto ad accogliere la nuova invenzione che diventa il mezzo di rappresentazione della nascente borghesia.

La fotografia è basata su un processo fotochimico che consente di fissare in modo permanente su lastra, su carta o su pellicola una qualsiasi immagine ottenuta con una camera oscura. L’immagine rimane impressa in maniera durevole in quanto la lastra, la carta o la pellicola – vale a dire il supporto – sono cosparse di sostanze fotosensibili.

Fotosensibile: sensibile alla luce. Le sostanze fotosensibili cambiano le proprie caratteristiche quando vengono colpite dalla luce; fotochimico: relativo ai cambiamenti chimici dovuti alla luce.

Una macchina fotografica è composta da:

• Una camera oscura (A);

• Un obiettivo (B), composto da una o più lenti, sul quale convergono i raggi luminosi, dotato di un diaframma per regolare la quantità di luce che entra nell’obiettivo e di un otturatore per determinare la durata dell’apertura;

• Un telaio (C), collocato sul fondo della camera oscura, in cui viene inserito il supporto da impressionare (lastra, carta o pellicola).

Nel tempo si sono succeduti diversi procedimenti per realizzare le fotografie:

• Eliografia: l’eliografia (“scrivere con il sole”) è un procedimento di riproduzione fotografica, messo a punto dal francese Nicéphore Niépce. Già a partire dal 1816, Niépce lavora alla ricerca di un sistema che gli consenta di fissare le immagini ottenute in una camera oscura. Grazie alla scoperta del bitume di Giudea (una sostanza fotosensibile che indurisce al sole), con la quale riveste le lastre nella camera oscura, ottiene le prime “fotografie” della storia: immagini positive non riproducibili;

• Dagherrotipia: continuando gli esperimenti di Niépce, nel 1839 Louis Jacques Mandé Daguerre annuncia la dagherrotipia, una tecnica di riproduzione di immagini stampate su lastre metalliche di rame argentato. Come per l’eliografia, l’immagine ottenuta è una copia unica, non riproducibile;

• Calotipia-Talbotipia: all’inglese William Henry Fox Talbot nel 1841 si deve la scoperta del negativo a sviluppo “latente” che, oltre ad accorciare i tempi di posa, consente di stampare dal negativo originale un numero illimitato di copie. Il procedimento, dapprima chiamato calotipia (bella stampa), fu in seguito ribattezzato talbotipia dal nome del suo inventore.

In poco tempo diventa possibile ottenere da un negativo immagini positive sempre più nitide, riducendo i tempi di posa. Qualche anno più tardi, verso il 1880, la sperimentazione della gelatina-bromuro apre la strada alla fotografia istantanea, ottenuta con piccole macchine portatili, la più nota delle quali è la Kodak.

La pellicola in celluloide viene lanciata sul mercato dalla Eastman Photographic Materials Company per essere utilizzata nelle macchine fotografiche Kodak.

Vocaboli

Celluloide: materia plastica, costituita da una miscela di nitrocellulosa, canfora e alcol etilico, utilizzata come supporto per il materiale fotosensibile.

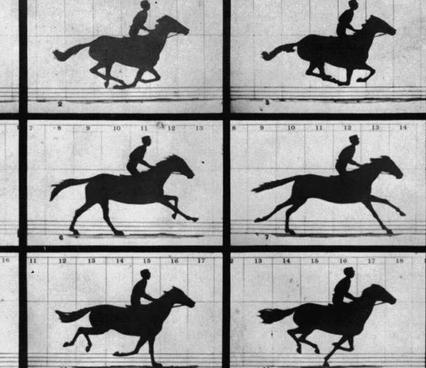

La cronofotografia nasce alla fine dell’Ottocento per studiare il movimento umano o animale.

Su una lastra o su una pellicola fotografica vengono registrate le singole fasi di un soggetto in movimento (per esempio il salto con l’asta di un atleta o un cavallo al trotto). Per riuscire a fissare “l’attimo” è necessario ridurre al massimo i tempi di esposizione, e utilizzare sostanze molto sensibili alla luce.

Vocaboli

Tempo di esposizione: tempo in cui il diaframma della macchina fotografica rimane aperto per far entrare la luce (tempo di posa).

Il primo esperimento cronofotografico è attribuito a Eadweard Muybridge, che nel 1878 riprende, grazie a una speciale batteria di apparecchi fotografici, le differenti fasi di un cavallo al galoppo: la serie di fotografie istantanee realizzate forniscono un’analisi dettagliata del movimento del cavallo, visibile osservando le immagini in sequenza.

Pochi anni dopo, Etienne-Jules Marey brevetta un cronofotografo in grado di riprodurre su una sola lastra le fasi del movimento di un soggetto. Successivamente Marey mette a punto altri apparecchi di ripresa, in alcuni dei quali la lastra è sostituita da una pellicola.

L’assistente di Marey, Georges Demenÿ, idea nel 1891 il fonoscopio, un dispositivo per la proiezione di fotografie in movimento, come quelle che mostrano il movimento delle labbra per mostrare alle persone sordomute la pronuncia delle parole.

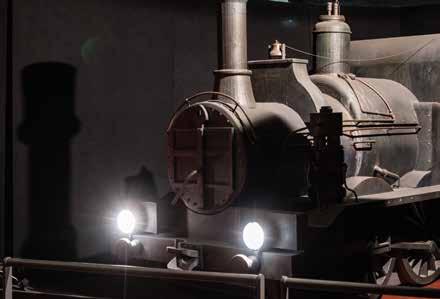

Nella sala dedicata alla nascita del cinema si possono mettere in funzione i mutoscopi e i kinetoscopi e osservare il celebre Cinématographe dei fratelli Lumière.

In una saletta di proiezione è possibile vedere una selezione dei primi filmati di Georges Demenÿ, dei fratelli Skladanowsky e Lumière. Lo spettacolo si conclude con il famoso Arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat e con l’ingresso in sala di una locomotiva in scala reale.

Il 14 aprile 1894 si inaugura a Broadway il Kinetoscope Parlor, la prima sala pubblica a pagamento per la visione di brevi filmati 35mm. Le immagini non sono proiettate su uno schermo ma fruite individualmente all’interno di un visore che Thomas Alva Edison brevetta nel 1891 con il nome di kinetoscopio. Il grande successo commerciale dell’apparecchio porrà le basi per la futura industria cinematografica.

Tre anni dopo, Herman Casler mette a punto il mutoscopio, le cui brevi scene animate si diffonderanno nelle fiere di tutto il mondo. Parallelamente vengono ideati apparecchi destinati alla ripresa e alla proiezione su grande schermo sempre più perfezionati.

Nel 1895 si organizzano negli Stati Uniti e in Europa diverse proiezioni cinematografiche: ad aprile a New York, a settembre ad Atlanta, a novembre a Berlino. Il 28 dicembre di quello stesso anno Auguste e Louis Lumière presentano al Grand Café di Parigi una serie di film girati e proiettati con il Cinématographe. Quella sera il padre dei due inventori dichiara: “il cinema è un’invenzione senza futuro”. A dispetto della sua previsione, il cinema diventerà l’arte per eccellenza del XX secolo.

L’evento dei fratelli Lumière rappresenta la nascita del cinema perché fu la prima proiezione pubblica a pagamento, con una tecnologia avanzata come il Cinématographe, che ebbe un impatto storicamente determinante, attirando immediatamente l’attenzione e portando rapidamente alla diffusione del cinema nel mondo.

La sera del 7 novembre 1896, in via Po, nell’ex Ospizio della Carità, si svolge la prima proiezione cinematografica a Torino.

Il kinetoscopio è un apparecchio dotato di lente per la visione individuale di brevi filmati 35mm. La pellicola, lunga quindici metri, è montata ad anello all’interno della scatola e scorre attraverso una serie di rulliguida e un rocchetto dentato. Un disco rotante orizzontale, dotato di una piccola finestra, funge da otturatore.

Thomas Alva Edison utilizza la pellicola in celluloide per il suo kinetoscopio. Nel 1891 egli applica su ciascun fotogramma quattro perforazioni laterali, per consentire un movimento fluido durante il trascinamento della pellicola: il cosiddetto “passo Edison”.

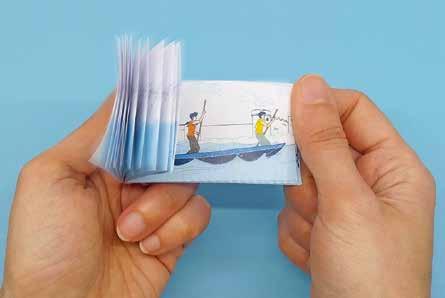

Il mutoscopio è un apparecchio per la visione individuale di brevi scene animate, basato sul principio del flipbook (piccolo libro con una serie di immagini che cambiano molto gradualmente da una pagina all’altra, in modo che quando le pagine vengono fatte scorrere in rapida successione, tali immagini sembrano prendere vita). All’interno del corpo è presente un rullo su cui sono fissate delle fotografie raffiguranti differenti fasi di un soggetto in movimento, all’esterno un visore dotato di una lente che ingrandisce le immagini. Girando una manovella, le fotografie venivano sfogliate rapidamente una dopo l’altra, creando l’illusione del movimento.

Materiali:

• Foglietti di carta di piccolo formato (o post-it);

• Matite o penne per disegnare;

• Fermagli, graffette o spillatrice per tenere insieme i foglietti.

Procedimento:

1. Ritaglia una serie di circa 20 o 30 foglietti della stessa dimensione;

2. Allinea i foglietti su un lato e fissali con fermagli, graffette o una spillatrice su uno dei bordi corti (come se fossero un libretto);

3. Scegli un’animazione semplice (come una palla che rimbalza o un fiore che sboccia);

4. Sul primo foglio, disegna la prima scena. Sul secondo, disegna la stessa scena con una piccola variazione nel movimento. Continua così, tenendo presente che ogni disegno deve essere simile al precedente ma con una leggera modifica (per un risultato migliore puoi ricalcare la figura precedente in controluce, per esempio a una finestra);

5. Sfoglia rapidamente i foglietti: l’immagine sembrerà animarsi!

Il Cinématographe è un apparecchio che può essere utilizzato come macchina da presa e proiettore. È formato da una scatola in legno apribile, dotata di una manovella collegata a un albero centrale sul quale è montata una camma eccentrica triangolare. Azionando la manovella, la camma impartisce un movimento di “va e vieni” a un quadro verticale su cui è fissata una lama con due piccole griffe. Sul lato opposto, all’interno di un magazzino verticale, scorre la pellicola perforata che viene riavvolta in uno “chassis” e trascinata dalle griffe. Un disco otturatore oscura periodicamente la finestra collocata tra l’obiettivo e la pellicola da impressionare. Durante la fase di proiezione l’apparecchio viene montato su un cavalletto e illuminato mediante una lanterna magica.

Camma eccentrica: ingranaggio metallico utilizzato per trasformare il moto rotatorio uniforme in moto rettilineo alternato; griffa: uncino metallico che trasporta la pellicola con movimento intermittente davanti al quadruccio della macchina da presa.