Educación de Calidad en los Territorios

RECTOR

Guillermo Murillo Vargas

DIRECTORA DE COMUNICACIONES UNIVERSITARIAS

Fulvia Carvajal Barbosa

COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Diego Alejandro Guerrero Velasco

ASESORÍA EDITORIAL

Edgard Collazos Córdoba

Darío Calvo Sarmiento

ASISTENCIA EDITORIAL

Edgar Hernan Cruz García

Laura Parra

GRUPO DE REDACCIÓN

Edgar Hernan Cruz García

Laura Parra Yizeth Bonilla

Melissa Pantoja

COORDINADORA DE PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN INTERNA

Cindy Gómez Prada

COORDINADOR DE MEDIOS

Diego Gómez Valverde

DISEÑADOR

Camilo Ernesto López López

DISEÑADOR CAMPUS

Mauricio Montiel Bolaños

Ciudad Universitaria de Meléndez Teléfonos: 339 2401 - 321 2220 Fax: 330 0715 agenda@correounivalle.edu.co http://www.univalle.edu.co/ revista-institucional

© 1994 - 2025 Universidad del Valle Cali, Colombia

Editorial

Somos una nación muy desigual. Esta circunstancia se acentúa en nuestra educación superior. Tenemos una de las tasas brutas de educación superior del 56% (estudiantes graduados de bachillerato que acceden a la educación superior) más bajas de América Latina, muy por debajo de países como Argentina, Chile y Uruguay.

La educación superior se concentra en las principales ciudades de Colombia. Bogotá, con el 34 % de la matrícula y Medellín con el 14 % concentran cerca del 50 % de la matrícula de educación superior. Por el contrario, para un joven de los territorios rurales apartados de Colombia, acceder a la educación superior es un sueño imposible de cumplir. Mientras la Tasa Bruta en Bogotá es del 136%, en Vaupés es del 3%, en Vichada del 6% y en Arauca del 7%.

Por ello, la inauguración del Nodo Suárez de la Universidad del Valle en Suárez (Cauca) es un hecho histórico. El año pasado, en los 36 colegios de Suárez, Buenos Aires y Morales, había matriculados 823 estudiantes en grado once. De estos, 213 estaban matriculados en Suárez y de ellos solamente 10 estudiantes, ingresaron a la educación superior.

Esto significa que la juventud afrodescendiente e indígena de Suárez se suma al gran contingente de jóvenes colombianos, que, por su origen socioeconómico y étnico, históricamente han sido los excluidos del acceso a la Universidad. Este es el rostro real de la exclusión. Pero esta situación ha comenzado a cambiar con la política gubernamental de la Universidad en el Territorio.

Creamos el Nodo Suárez de Educación Superior porque creemos en el suroccidente de Colombia, en su gente, en sus sueños y en la certeza de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar realidades. Por ello, desde que iniciamos en enero de 2024 este proyecto, lo hemos construido con la participación de una comunidad dialogante, con la participación de los estudiantes, de los padres de familias, de los profesores de las instituciones educativas, de sus rectores y rectoras, y de los consejos comunitarios y los cabildos indígenas.

Comenzamos con una oferta ajustada a la región de tres programas académicos:

Profesional en Agroindustria, Tecnología en el Manejo de la Producción Agroforestal y Tecnología en la Gestión de Organizaciones Turísticas, que cuentan con el registro calificado y con el visto bueno del Ministerio de Educación Nacional.

Esos programas funcionarán en el antiguo campamento San Miguel de Celsia, que compramos con recursos del Gobierno Nacional aportados por la Vicepresidencia de la República. Esta infraestructura se convertirá en la mejor de todo el Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle. La inversión total será de 52.000 millones.

En el futuro inmediato impulsaremos programas de educación física y deportes, ingeniería, producción de software, administración de empresas, gestión ambiental, economía solidaria, lenguas extranjeras. y ¿por qué no?, en lenguas indígenas.

Sabemos que muchos adultos se sienten esperanzados con la llegada de la Universidad del Valle a Suárez y también quieren ingresar a estudiar, estamos explorando las vías para que puedan acceder a ella. Igualmente, queremos que sea un espacio donde la educación se construya desde las realidades locales, donde los programas académicos respondan a las necesidades del territorio, donde los saberes ancestrales se articulen con el conocimiento científico para generar soluciones innovadoras y sostenibles.

La Universidad del Valle llegó a Suárez para quedarse, como lo hemos hecho siempre en el sistema de regionalización, que con cerca de 15 mil estudiantes es uno de los mejores de nuestra educación superior pública, que ya cumple cuarenta años de llevar educación superior a los sectores menos favorecidos de la sociedad colombiana: a los olvidados del desarrollo.

Esta universidad es de los jóvenes de Suárez, de Buenos Aires y de Morales. Aquí encontrarán oportunidades y también responsabilidades, porque la educación transforma, pero requiere compromiso. Este espacio será lo que la comunidad construya con su esfuerzo y su creatividad. Cada uno de sus miembros tiene en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo para esta región. No hay obstáculo que no puedan superar cuando el conocimiento es su herramienta, el amor por su tierra su motor y el deseo de paz su horizonte.

CONTENIDO

Suárez Un laboratorio para la Educación Superior en los territorios

04 08 14 16 24 28 32 35 48

La carrera contrarreloj para frenar la escoba de bruja

Svyato, la incognita del ser

El Canadian Film Day llega a Univalle con una historia cubana

La vida de los monos nocturnos

El Pacífico cuenta

Palmira lidera investigación pionera para proteger el ají vallecaucano

Un nombre más para Feliza Bursztyn Riesgos durante el embarazo

Suárez Un laboratorio para la Educación Superior en los territorios

Edgar Hernán Cruz García Agencia de Noticias Univalle

A67 km por carretera desde Cali se encuentra el municipio de Suarez, en el noroccidente del departamento del Cauca, un territorio bañado por varios ríos, entre ellos el Cauca que alimenta la represa Salvajina, uno de sus atractivos turísticos.

El municipio fundado en 1989, cuyo nombre rinde homenaje al decimocuarto presidente de Colombia, tiene una población dedicada en su mayoría a la minería y al cultivo de la coca. El municipio además es escenario frecuente de la lucha entre grupos armados, legales e ilegales por el territorio, lo que ha generado dolor, muerte y desplazamiento.

En estas circunstancias el go bierno nacional se empeñó en llevar educación superior a este municipio, en el que sus jóvenes, los que alcanzaban a terminar la educación básica, no tenían muchas opcio nes para continuar con sus estudios. En este empeño se unió la Universidad del Valle, que delegó en el pro fesor Gerardo Motoa la responsabilidad de sacar adelante este proyecto.

“Yo creo que esta es una de esas oportunida des bellas que uno pue de tener en la vida”, dice el profesor Motoa cuan do empieza a hablar sobre esta experiencia, que se materializó el pasado 28 de febrero

en presencia del presidente de la república. Y es que la lista de argumentos en contra para llevar educación superior de calidad a Suárez, que beneficia también a municipios aledaños como Morales y Buenos Aires es larga. Sin embargo, para el profesor Motoa, es allí donde surge este reto importante que desafía estas duras y dolorosas realidades del territorio, que la gran mayoría de colombianos no logramos ni siquiera imaginarnos.

La Universidad del Valle tiene una experiencia de 40 años llevando educación superior a la región y es por esta experiencia y por la cercanía con el territorio afectado que el presidente y la vicepresidencia de la república le pidieron a la Universidad que

Gerado Motoa

asumiera esta reto, que se convierte en un laboratorio con variables que hay que considerar para llevarlo a cabo y que como modelo podría replicarse en otras regiones del país.

Un experimento con algunas variables

La universidad pública abre oportunidades y permite el ascenso social a personas que, de otra manera, por su situación económica, entre otros factores, no tendrían la capacidad de superar los obstáculos que pone la exclusión social y la pobreza.

Para el profesor Motoa, uno de estos aspectos o variables a tener en cuenta para llevar educación superior a los territorios es que en los proyectos de vida de estos jóvenes usualmente no incluyen a la universidad. “Lo primero que tenemos que hacer es eso, reconocer que estos muchachos no tienen en su proyecto de vida la educación superior porque pueden acceder a dinero, entre comillas, de una manera relativamente fácil, con grandes riesgos, pero relativamente más fácil que ir a una univer-

POR

sidad. Quedarse cuatro o cinco años para luego salir con la incertidumbre de poder conseguir un empleo. Entonces allí hay una primera dificultad. Cómo llega la Universidad a trabajar con estos chicos y a mostrarles que existen otras posibilidades que son además posibilidades reales, que no son posibilidades fallidas”.

Otra variable está relacionada con la formación académica con la que llegan estos jóvenes interesados en empezar un programa de educación superior. “Allí hay una dificultad también tremenda” dice el profesor Motoa que asegura que se han hecho pruebas con los estudiantes de Buenos Aires, Suárez y Morales, y su nivel académico es bastante bajo. Algunos de ellos tienen pruebas Saber 11 que les permitirían inscribirse a la Universidad del Valle, pero cuando se valoran más en detalle sus capacidades en matemáticas básicas, o en comprensión de lectura, se encuentran limitaciones que podrían generar un riesgo de deserción temprana altísimo, acompañado de sentimientos de fracaso y frustración. Para atender esta dificultad, la Universidad del Valle está desarrollando proyectos que incorporan otro tipo de actividades de proyección social, culturales, científicas y deportivas que le permiten a la universidad articularse con el territorio.

Un año antes del inicio de clases en el nuevo nodo, la Universidad llevó a cabo un ejercicio denominado Estrategia de Reconocimiento y Proyección Académica - ERPA -que llegaría a los 36 colegios de los tres municipios. En 29 de ellos se pudo hacer un trabajo con profesores y estudiantes para fortalecer las competencias evaluadas en las pruebas Saber 11 “los resultados de los muchachos que estuvieron con nosotros en esa estrategia el año pasado fue-

ron muy alentadores y solo pudimos trabajar con ellos tres meses, de un programa que tenemos planteado para ocho meses, por las condiciones de seguridad en el municipio de Suarez”, explica el profesor Motoa.

Hablar de llevar educación superior a los territorios implica tener un lugar físico, un lugar que en el caso del municipio de Suarez tiene un significado y un reconocimiento importante para la comunidad. El campus de San Miguel donde hoy funciona este nodo de la Universidad del Valle era un campamento para funcionarios de una de las empresas gene-

radoras de energía más importantes del país, un espacio cerrado a los habitantes de Suarez que han reconocido en la adquisición de este predio un acto de reivindicación social: “eso era un apartheid, lo ha dicho la vicepresidenta Francia Marquez varias veces, era una cosa de un grupo de privilegiados, donde el pueblo no tenía ningún tipo de acceso. Hoy la universidad no puede cometer ese error”, dice el profesor Motoa, refiriéndose a la incorporación de este espacio educativo en la comunidad.

Una variable más para tener en cuenta en este experimento son los

programas a ofrecer. A través de ERPA se indagó sobre los intereses y capacidades de los estudiantes así como a la comunidad para entender cuál era la oferta académica más pertinente para esta sede. Las respuestas en estas indagaciones fueron casi siempre las obvias, porque las personas tienen una idea clara de que existe una carrera como ingeniería civil o medicina

pero no necesariamente los programas coinciden con las necesidades del territorio. “Y aquí llegamos a un primer ejercicio inicial que nos llevó a tres programas: Un progra-

ma de agroindustria que se ocupa principalmente de atender la transformación de bienes primarios agrícolas en bienes manufacturados. De cómo incluir, generar valor en la agricultura para avanzar en construcción de emprendimientos, empresas que puedan transformar esos bienes primarios; una tecnología en gestión de organizaciones turísticas, que es una apuesta clave, porque es una región con mucha belleza y el potencial para la explotación turística y el tercer programa es un programa que es una tecnología en gestión de la producción agroforestal”.

Para el profesor Motoa, este último programa es el más difícil porque cuesta entenderlo. Este es un programa avanzado que conjuga las ciencias básicas, incluyendo la física, la biología, la química con la ingeniería, para atender los conflictos permanentes entre la agricultura y el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo, reducir el impacto ambiental de las actividades agrícolas como la siembra o la ganadería.

Con esta triada pensamos que podemos tener una primera buena respuesta a unos requerimientos directos del territorio para su transformación. Pero

aparte de eso, estamos pensando en un segundo llamado a otro tipo de programas, por ejemplo, una licenciatura en Educación Física y Deportes, o una tecnología en desarrollo de software.

Esta experiencia en Suárez - Cauca no es solo para llevar educación superior de alto nivel al territorio, es también una oportunidad que tiene la universidad pública para cumplir con su misión de llevar no solamente formación, sino también investigación, proyección social, extensión y desarrollo.

la escoba de bruja La carrera contrarreloj para frenar

POR

Salomé Mizrachi

Agencia de Noticias Univalle

Una enfermedad avanza por los suelos de América, poniendo en peligro los cultivos de yuca. Aún sin cura, sigue extendiéndose y podría llegar a comprometer las variedades endémicas de esta región. Mientras tanto, una científica investiga el hongo detrás de la amenaza, buscando la manera de detenerlo.

Através de nuestro cuerpo circula un fluido vital que llega a cada rincón, desde la coronilla hasta la punta de los pies, asegurando el buen funcionamiento de nuestros órganos. Una red de arterias y venas transporta la sangre

impulsada por el corazón, incluso mientras dormimos. Nuestro siste ma vascular nunca se detiene. En el mundo vegetal sucede algo si milar. Las plantas cuentan con te jidos especializados que distribu yen los nutrientes esenciales para su desarrollo.

Al igual que los seres humanos, las plantas también enferman. Son vulnerables a lo que se encuentra en su entorno, por lo que resulta fácil que se contagien de una “gripe”. Es así como la yuca puede contagiarse de escoba de bruja, una enfermedad que ronda los cultivos en América desde 2024; se denomina así por la apariencia que adquiere la planta a medida que la enfermedad avanza, luciendo como un nido de ramas desordenado.

“Las enfermedades de las plantas nos afectan directamente [...] La pérdida de producción de yuca tiene efectos más dramáticos en algunas regiones del mundo tanto por su rol en seguridad alimentaria (África), como por constituir la fuente de sustento de millones de pequeños agricultores (Asia)” dice Alejandra Gil-Ordóñez, estudiante de la maestría y el doctorado en Ciencias-Biología de la Universidad del Valle y asociada de investigación del Equipo de Virología y Protección de Cultivos del Centro Internacional de Agri-

cultura Tropical (CIAT). A través de sus estudios, logró secuenciar por primera vez el genoma del hongo asociado a la escoba de bruja de yuca y espera continuar resolviendo las incógnitas alrededor de este patógeno.

Una amenaza en América

De nombre científico Manihot esculenta, la yuca es la tercera fuente de carbohidratos en las regiones tropicales, detrás del arroz y el maíz. La raíz destaca incluso entre estas últimas por su resistencia a los climas áridos donde prospera al permitir su cultivo en suelos menos fértiles con pocos insumos. Las raíces de yuca son una fuente de alimento básico para 500 millones de personas en África subsahariana, Asia y América

Latina. A escala global, la yuca también es usada en las industrias de almidón, la alimentación para ganado, la producción de etanol y el consumo local.

Alejandra en el laboratorio de patología molecular de yuca en Laos, preparando muestras de ADN para ser analizadas. Fuente: Foto de Alejandra Gil.

La escoba de bruja en la yuca, CWBD (Cassavas Witches' Broom Disease, por sus siglas en inglés) ha sido asociada con el hongo Ceratobasidium theobromae, que se ha identificado como el responsable de afectar otros cultivos como el cacao y el aguacate. La sintomatología es clara ante el ojo humano: enanismo, brotes débiles, pecíolos cortos, amarillamiento de las hojas y muerte vascular. Esto significa que el hongo afecta al xilema, el tejido encargado del transporte de agua en la planta. Para entender un poco el impacto del hongo: si esta enfermedad atacara el cuerpo humano, provocaría que nuestras arterias se obstruyeran, dificultando la circulación sanguínea y provocando que el oxígeno no llegue a los órganos hasta que fallen. Con el tiempo, el cuerpo se debilitaría hasta no ser capaz de sostenerse a sí mismo, provocando la muerte. Tanto en humanos como en plantas, un sistema de distribución dañado compromete la vida del organismo.

Los primeros casos de escoba de bruja en América se detectaron en la Guayana Francesa, cerca de las frontera con Brasil, el mayor productor de yuca en el continente. Desde entonces, la enfermedad se ha convertido en una creciente preocupación para la región. Cuando comenzó la emergencia fitosanitaria, la entidad encargada de la vigilancia biológica en la Guayana Francesa, FREDON, se puso en contacto con el Equipo de Virología y Protección de Cultivos de la Alianza de Bioversity International y el CIAT que estudia enfermedades de yuca en todo el mundo y que recientemente demostró la asociación del hongo C. theobromae con la enfermedad escoba de bruja en Asia. Gracias a esta experiencia, identificar el patógeno en la Guayana Francesa fue

rápido, lo que permitió iniciar esfuerzos para contener su propagación. “La problemática en campo era preocupante, pero antes de recomendar una estrategia de manejo era necesario identificar al patógeno causante de la enfermedad que llega hasta los países”, comenta Alejandra para explicar que aunque los síntomas sean parecidos, estos puede estar asociados a diferentes patógenos.

En 2024, como parte de sus estudios de maestría, la investigadora logró secuenciar por primera vez el genoma completo del hongo C. theobromae. A través de técnicas de biología molecular y bioinformática le fue posible observar cómo cambiaba una planta sana al ser afectada. La investigación de Alejandra repre-

Reconocimiento de la escoba de bruja en yuca en Laos durante el Regional Workshop on Transboundary Pests and Diseases. Fuente: Foto de Alejandra Gil.

sentó un avance significativo en el esclarecimiento de la causa de la escoba de bruja. El equipo de la Alianza Bioversity-CIAT viajó a la Guayana Francesa para corroborar el estado de la enfermedad y la misión de Alejandra era comprobar si se trataba del mismo hongo, a nivel genético, estudiado en el Sudeste Asiático. Allí hizo

parte de una expedición de campo para colectar muestras, aplicar el protocolo de diagnóstico establecido por el CIAT en el Sudeste Asiático y comprobar la asociación con los síntomas observados en el campo. “Nuestro trabajo en la Guayana Francesa resultó en el primer reporte científico en las Américas de la misma enfermedad observada en el Sudeste Asiático. Este trabajo se hizo en colaboración con la institución fitosanitaria nacional, [...] Es una enfermedad que puede provocar grandes pérdidas”, advierte.

Un hongo de los fastidiosos

Para colmo de males, no se trata solo de un hongo que ataca a la planta, sino de un enemigo particularmente difícil de estudiar. El Cera-

tobasidium theobromae pertenece a la categoría de hongos “fastidiosos”, un término otorgado a aquellos microorganismos que requieren condiciones específicas para su cultivo en laboratorio. A diferencia de otros, que pueden crecer con facilidad en medios de cultivo estándar, éste necesita nutrientes particulares y un ambiente controlado para desarrollarse fuera de su planta hospedera. Su crecimiento es lento y suele contaminarse con facilidad, dificultando su estudio, así como el desarrollo de estrategias para combatirlo.

Si la enfermedad sigue extendiéndose en el Amazonas, centro de diversificación de la yuca, el efecto en las etnovariedades de la región (es decir, los tipos de yuca cultivados por comunidades locales que no están resguardadas en bancos de germoplasma), sería devastador. Estas variedades

Investigadores de FREDON y de la Alianza Bioversity y CIAT en un viaje de campo a la Guayana Francesa. Fuente: Foto de Alejandra Gil.

podrían perderse antes de que se logre aplacar la enfermedad que ya se encuentra en Brasil, por lo que los científicos del Programa de Investigación de Yuca del CIAT están en la búsqueda e identificación urgente de variedades resistentes al Ceratobasidium theobromae.

Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA) ha comenzado a investigar el avance de la enfermedad. La yuca, aparte de ser un cultivo de seguridad alimentaria, también es de importancia cultural para algunas comunidades indígenas. “Saben que se enfrentan a una amenaza devastadora y podríamos estar hablando de pérdida del patrimonio genético de la yuca, especialmente de variedades silvestres, que son muy valiosas para las comunidades indígenas y los equipos de mejoramiento” comenta Alejandra, agregando que las comunidades han albergado las variables endémicas de yuca gracias a conocimientos heredados durante generaciones.

En Asia la proliferación del hongo se ha visto favorecida por las condiciones del cultivo. A diferencia de América, donde la yuca ha sido cultivada por siglos, en esa región se trata de un cultivo introducido y su producción se basa en las variedades comerciales predominantes. La baja diversidad genética, que implica compartir características similares de susceptibilidad, facilitó la rápida propagación de la escoba de bruja. Por eso es relevante preservar la biodiversidad de la yuca en América como una posible defensa natural contra la enfermedad.

Debido a que el patógeno ataca el desarrollo del tallo, la producción de semilla (estacas) se ve limitada, lo que obliga a los agricultores a

obtener semillas de otras regiones, aumentando el riesgo de introducir patógenos adicionales a través del intercambio de semillas en cada región. Sin embargo, no todo está perdido, el hongo vive poco tiempo en la tierra, lo que limita su expansión.

Yuca va, yuca viene

La yuca es un cultivo clave para la seguridad alimentaria: puede resistir condiciones extremas de sequía y suelos pobres de nutrientes donde otros cultivos no prosperarían. Su capacidad de adaptación la ha convertido en una alternativa confiable frente a los desafíos del cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que para 2030 la temperatura global aumentará 1.5 grados, lo que afectará la producción de alimentos básicos como el trigo y el arroz, pero la yuca continuará creciendo con normalidad, lo que refuerza su papel en la lucha contra el hambre.

En un escenario de variabilidad climática con aumentos previsibles en las lluvias y precipitaciones, el riesgo de propagación de la escoba de bruja se intensifica al verse favorecida por condiciones de alta humedad en las que parece avanzar con rapidez. Para las regiones en desarrollo donde la yuca es una fuente de seguridad alimentaria, el panorama no es alentador porque la yuca ha sido adoptada en estos lugares con el objetivo de mantener una fuente confiable de alimentos durante épocas de sequía.

Incluso, es posible que la llegada y el impacto del Ceratobasidium theobromae a la Guayana Francesa se deba a los efectos del clima en la

produc ción agrí cola: perio dos prolongados de lluvias intensas provocan pérdida de cultivos, y los agricultores de yuca se ven en la necesidad de importar material vegetal para restablecer sus siembras. El movimiento transfronterizo de semillas, muchas veces sin un control fitosanitario adecuado, facilita la introducción accidental de patógenos. Esta hipótesis refuerza la importancia de implementar medidas de monitoreo y regulación más estrictas en el comercio de material de propagación, evitando que nuevas enfermedades se sigan expandiendo a otras regiones.

Un vínculo vital

Para Alejandra, la preservación del mundo vegetal depende de nuestras acciones como seres hu-

manos. Nuestra supervivencia está entrelazada con la de las plantas, pero pocas veces reconocemos el papel que jugamos en su destino. La escoba de bruja es un recordatorio de lo vulnerables que son los cultivos y de cómo una enfermedad puede amenazar la seguridad alimentaria de comunidades enteras.

Su investigación no es solo un esfuerzo académico, sino una pieza clave en una batalla silenciosa. Si la escoba de bruja continúa expandiéndose sin ser comprendida, el impacto en la agricultura tropical podría ser devastador. Determinar si hay cepas más agresivas, entender su evolución y la posible transmisión entre cultivos no es solo una cuestión

científica: es una necesidad urgente para proteger un alimento esencial en muchas regiones de América, Asia y África. Es importante resaltar también el rol de investigación en agricultura global que tiene la Alianza Bioversity International y el CIAT, y cómo la investigación en el Sudeste Asiático puede ayudar a enfrentar un problema fitosanitario al otro lado del mundo.

La carrera contrarreloj ha comenzado. Aún hay más preguntas que respuestas, pero cada hallazgo acerca a los científicos a entender mejor esta enfermedad y encontrar formas de contenerla antes de que represente una amenaza mayor.

Alejandra explicando una prueba para identificar ADN de plagas durante el Regional Workshop on Transboundary Pests and Diseases en Laos. Fuente: Foto de Alejandra Gil.

La vida de los monos nocturnos

¿Sabías que el macho es el encargado de cuidar y transportar a las crías desde el primer día de vida, mientras que la hembra se encarga exclusivamente de alimentarlas?

POR

Melissa Pantoja Osorio

Agencia de Noticias Univalle

Los monos nocturnos (Aotus lemurinus) son seres fascinantes, con ojos grandes, cola larga, pelaje suave y un agudo sentido auditivo. Suelen ser un tanto curiosos y cautelosos, son una especie única, cuya adaptación al comportamiento nocturno los distingue de la mayoría de los primates.

El tamaño de esta especie varía entre 24 y 47 cm. Además, su olfato está altamente desarrollado, lo que les ayuda a localizar su alimento, compuesto principalmente de frutas, hojas e insectos.

Estas especies se encuentran en los bosques tropicales desde Panamá hasta Bolivia, donde eligen cavidades en árboles y palmas para descansar o refugiarse. Estos espacios les proporcionan un entorno seguro y apartado, ideal para protegerse y mantenerse ocultos.

Las familias de los monos noc turnos están compuestas por un macho adulto, una hembra adulta y sus crías, que generalmente son una o dos por evento reproductivo. Desde el primer día de vida, el macho asume la responsabilidad de transportar a las crías en su espalda, se convierte en el protector, trasladándose de un lugar a otro, asegurándose de que estén a salvo y acompañandolas en sus desplazamientos, mientras la hembra, se encarga ex clusivamente de alimentarlas. Este comportamiento es el más destaca do dentro de su estructura familiar, ya que es crucial para garantizar la supervivencia y el bienestar de las crías.

Univalle también es el hábitat de algunos de estos mamíferos, esta especie se organiza en varias familias, cada una con su propio territorio.

Oscar Enrique Murillo García, biólogo y docente del Departamento de Biología de Univalle, explica que los monos nocturnos que habitan en Univalle tienen un origen curioso. Se trajeron inicialmente desde la costa norte para llevar a cabo estudios de parasitología. Una vez finalizado el proyecto, algunos de estos monos fueron liberados o, en su caso, se escaparon, encontrando en el campus un nuevo hogar. Con el tiempo, se establecieron y formaron varias familias, adaptándose perfectamente al entorno universitario.

Las especies que se encuentran dentro del campus de Univalle han sido monitoreadas desde el año 2005 – 2006. El grupo “Therios”, conformado por estudiantes del Departamento de Biología, realiza este seguimiento que es vital para conocer el comportamiento de las familias, sus rutas de desplazamiento y sus hábitos alimenticios. Esta valiosa información es clave para su conservación y bienestar.

Se preguntarán, ¿Cómo se puede contribuir a la conservación de estas especies? Es muy importante reducir las perturbaciones en las zonas donde ellos descansan, especialmente durante el día. Además, las podas de árboles deben manejarse con cuidado, ya que pueden interferir con sus rutas de desplazamiento y el acceso a recursos alimenticios esenciales para su supervivencia.

Aunque algunas personas puedan sentirse tentados a alimentar a los monos, el profesor Oscar Murillo García advierte que esto no es recomendable, ya que podría generar dependencia o alterar sus hábitos naturales. En su lugar, se debe promover la siembra de árboles nativos que proporcionen frutas y otros recursos naturales, ayudando a satisfacer las crecientes necesidades alimenticias de los monos.

De esta manera, todos podemos aportar a la conservación de los monos nocturnos, contribuyendo con acciones simples pero significativas que protejan su hábitat y garanticen su bienestar, tanto en el campus de Univalle como en sus hogares naturales.

Palmira lidera investigación pionera para proteger el ají vallecaucano

POR

Un avance hacia la agricultura sostenible

En un esfuerzo por salvaguardar uno de los cultivos más prometedo res del Valle del Cauca, la Universi dad del Valle, seccional Palmira, se encuentra a la vanguardia de una in vestigación sobre biodiversidad. La doctora Natalia Henao Gallego, pri mera investigadora postdoctoral de la seccional, lidera un proyecto que busca proteger los cultivos de ají contra dos enfermedades devasta doras que amenazan la producción local.

El Valle del Cauca, reconocido como el mayor productor en Co lombia de ají habanero, tabasco y jalapeño, enfrenta un desafío cru cial. La investigación de Henao se centra en el análisis de los microor ganismos del suelo de fincas de lo

Laura Parra Rodríguez

Agencia de Noticias Univalle

El proyecto se enfoca en el estudio de las bacterias Bacillus, conocidas por su capacidad para mantener el equilibrio en el suelo, promover el crecimiento de los cultivos y brindarles protección contra las distintas enfermeda-

Actualmente, en el mercado se consiguen biofertilizantes importados que conBacillus; sin embargo, estos no siempre se adaptan a nuestras condiciones del

suelo y clima. Además suelen tener altos costos, lo que disminuye la probabili dad de que las familias campesi nas los adquieran.

Batallas microscópicas en el laboratorio

Esta investigación fue financiada por la convocatoria 934 de Minciencias en la categoría de Derecho a la Alimentación.

da del análisis de su interacción con los patógenos. "Voy a sembrar cada patógeno y, al lado, la cepa de Bacillus para saber qué tipo de relación se está dando: si están compitiendo por recursos, si una está parasitando a la otra, si detuvo su crecimiento o si la inhibe completamente", señala Henao, que hace parte del grupo de Investigación Sistemas Socio-Ecológicos Sustentables

La investigación avanza con el aislamiento y caracterización de las bacterias del género Bacillus, segui-

vará el comportamiento de estos microorganismos en un invernadero aislado, donde se simularán las condiciones de los cultivos de ají afectados. Así se podrá llegar a las conclusiones necesarias sobre el potencial de los Bacillus

El Fusarium Oxysporum y la Phytophthora son los dos patógenos que podrían ser combatidos por los tipos de Bacillus que investiga la doctora Henao.

Hacia una agricultura sostenible

"Si yo me quiero comer un tomate, un pepino, una cebolla, pues un animalito y una bacteria también se lo quiere comer. Entonces, para ganar la competencia, el agricultor aplica insecticidas, pesticidas y

sino que estás matando todo lo demás y reduciendo la biodiversidad", resume Henao, destacando la importancia del biocontrol para una producción sana para los humanos

La investigación de la doctora Henao busca proporcionar pautas clave para el seguimiento de las plantaciones de ají, así como identificar las cepas específicas del género Bacillus que pueden controlar esas enfermedades. Asimismo, sienta las bases para el desarrollo de futuros biocontroladores, una de las líneas de investigación que la Seccional Palmira está

consolidando con sus carreras de Tecnología Agroambiental y Tecnología en Manejo de la Producción Agroforestal.

Natalia Henao Gallego es bióloga de profesión, magíster y doctora en Ciencias Biológicas. Ella se ha dedicado los últimos 18 años a estudiar las relaciones de los habitantes más pequeños de los ecosistemas, desde las hormigas hasta las bacterias.

la incógnita del

POR

Michelle Perea Sarria

Estudiante

de Comunicación Social

¿Quién soy?” Es una de las incógnitas que más se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Victor Kossakovsky no era la excepción y es en su documental Svyato, donde decide investigar esta cuestión filosófica, tomando forma a través de una experiencia aparentemente sencilla: su hijo, en niño de menos de tres años, enfrentándose por primera vez a su reflejo en un espejo. Este momento, cargado de simbolismo, no sólo explora los primeros atisbos de la autoconciencia, sino que también plantea reflexiones más profundas sobre el origen de la identidad, la relación entre el "yo" y el entorno.

Sin embargo, más allá de la temática existencial, este cortometraje también nos enfrenta a un dilema ético: el papel del director, que es al mismo tiempo el padre del niño, en la construcción de esta experiencia. ¿Es legítimo utilizar a un niño como sujeto de un experimento cinematográfico que, aunque personal, está diseñado para una audiencia? Este documental reflexivo no sólo indaga en los procesos internos del ser humano, sino que también abre la discusión sobre los límites éticos del cine documental y el impacto emocional en sus participantes.

En este ensayo analizaré cómo este documental aborda la construcción de la identidad a través del simbolismo del espejo, apoyándome en teorías como la etapa del espejo

de Jacques Lacan; también reflexionaré sobre las implicaciones éticas de este tipo de experimentos en el documental, tomando como referencia las teorías de Bill Nichols y otros textos relevantes. Mi objetivo es demostrar cómo esta obra trasciende su simplicidad para convertirse en un espacio de cuestionamiento tanto filosófico como ético.

El espejo en Svyato se convierte en una metáfora central para explorar la construcción de la identidad, pues a través de este simbolismo, el infante se enfrenta ante un reflejo, un reflejo que lo invita a reconocerse, generando cuestionamientos sobre sí mismo. Según la teoría de Jacques Lacan, este acto de encarar al reflejo marca el inicio del proceso en el que el Svyato comienza a construir

seruna noción de su propia identidad; el espejo, al igual que en Lacan, no solo refleja una imagen externa, sino que se convierte en un medio para la formación del "yo", separándose del entorno inmediato y tomando conciencia de su lugar en el mundo. Este primer contacto con la imagen propia no es solo una revelación de lo que el niño es en ese momento, sino también un punto de partida para el cuestionamiento existencial que atraviesa la obra.

Preguntas como “¿Quién soy yo?”“¿Cómo me reconozco en este mundo?” son aquellas que trascienden la escena para conectar con una búsqueda universal que ha inquietado al ser humano a lo largo del tiempo. Este cuestionamiento no es exclusivo de la infancia, sino que re-

Bibliografía

Lacan, J. (1949). El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En Escritos (Vol. 1, pp. 86-93). Siglo XXI.

Nichols, B. (1991).

Representar la realidad: Temas y conceptos en el documental. Indiana University Press. Nichols, B. (2017). Introducción al documental (3ª ed.). Indiana University Press. Plantinga, C. (2005). Qué es un documental, después de todo. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 63(2), 105–117. Renov, M. (1993). Teorizando el documental. Routledge.

suena en todas las etapas de la vida, donde la necesidad de comprenderse y definirse se enfrenta constantemente a la incertidumbre y la mutabilidad del ser. En el caso de Svyato, estas interrogantes surgen desde la pureza de un primer encuentro con la noción de identidad, pero para el espectador, evocan un reconocimiento profundo: esa lucha interna por comprender lo que somos y cómo nos insertamos en un mundo que también está en constante cambio. Así, el documental no solo registra una experiencia personal, sino que invita a una reflexión sobre la fragilidad y la complejidad de existir, dejando en el aire una pregunta que es imposible responder de manera definitiva, pero que sigue siendo esencial de explorar.

Sin embargo, el análisis de Svyato no puede limitarse solo a la construcción de la identidad, sino que también invita a reflexionar sobre los límites éticos del cine documental, especialmente en lo que respecta a la relación entre el director y su hijo. El hecho de que el director sea el padre del niño condiciona profundamente la dinámica de la obra y la experiencia de Svyato dentro de

ella. El cineasta utiliza a su hijo no sólo como sujeto de una narrativa, sino como parte de un experimento que nos hace cuestionarnos hasta qué punto el cine documental puede invadir la intimidad de sus participantes.

¿Es válido experimentar con un menor en busca de una narrativa, especialmente

cuando esta implica confrontar cuestiones tan profundas sobre la identidad y el ser humano?

A través de la mirada de Nichols sobre la ética en el cine documental, surge la reflexión sobre sí la autenticidad de la obra justifica el bienestar del participante. La obra no solo muestra una relación familiar, sino que también cuestiona los límites entre el arte y la explotación emocional, el director, al ser también el padre, arrastra consigo una responsabilidad ética que se entrelaza con la propia naturaleza del filme.

En este sentido, Svyato es una obra que trasciende la simplicidad de su formato para abordar preguntas profundas sobre la identidad humana. Desde su concepción, el documental plantea un terreno de reflexión en el que se explora no solo cómo construimos nuestra noción del "yo", sino también qué significa enfrentarnos a la incertidumbre de nuestra existencia. Estas interrogantes siempre van a resonar con nosotros en cualquiera de las etapas de nuestra vida, recordándonos que la búsqueda de identidad es un proceso continuo, nunca completamente resuelto. Es así como la obra invita al espectador a contemplar su propio reflejo, no como un objeto de certeza, sino como un espacio de constante transformación y duda.

Es claro que este cortometraje provoca una discusión imprescindible sobre el papel del documentalis-

ta como mediador entre la realidad y su representación; al presentar la relación entre el director y su hijo como parte central de la narrativa, se pone de manifiesto la tensión entre la autenticidad del relato y el bienestar del participante lo que lleva a los cuestionamientos ya mencionados sobre los límites de la ética documental: ¿Qué se sacrifica en nombre de la autenticidad? ¿Hasta qué punto es válido que la creación artística imponga un peso emocional o psicológico sobre sus protagonistas? En un panorama en el que el cine documental busca constantemente innovar en sus enfoques narrativos, este dilema resulta particularmente relevante, pues en el cine documental, al trabajar con personas reales, se tiene un impacto directo en los involucrados, especialmente cuando estos son menores de edad o personas en situaciones vulnerables.

Esta película no busca ofrecer respuestas definitivas, sino más bien celebrar el cuestionamiento como un acto profundamente humano. La obra nos recuerda que el deseo de entendernos a nosotros mismos es tan esencial como inalcanzable, un motor que impulsa nuestra existencia y nos conecta con los demás. En su exploración de lo íntimo y lo universal, el documental reafirma la importancia de abrazar nuestras incertidumbres, no como limitaciones, sino como oportunidades para redescubrirnos, así, Svyato no solo nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, sino también sobre el valor de seguir buscando, incluso cuando las respuestas no sean inmediatas.

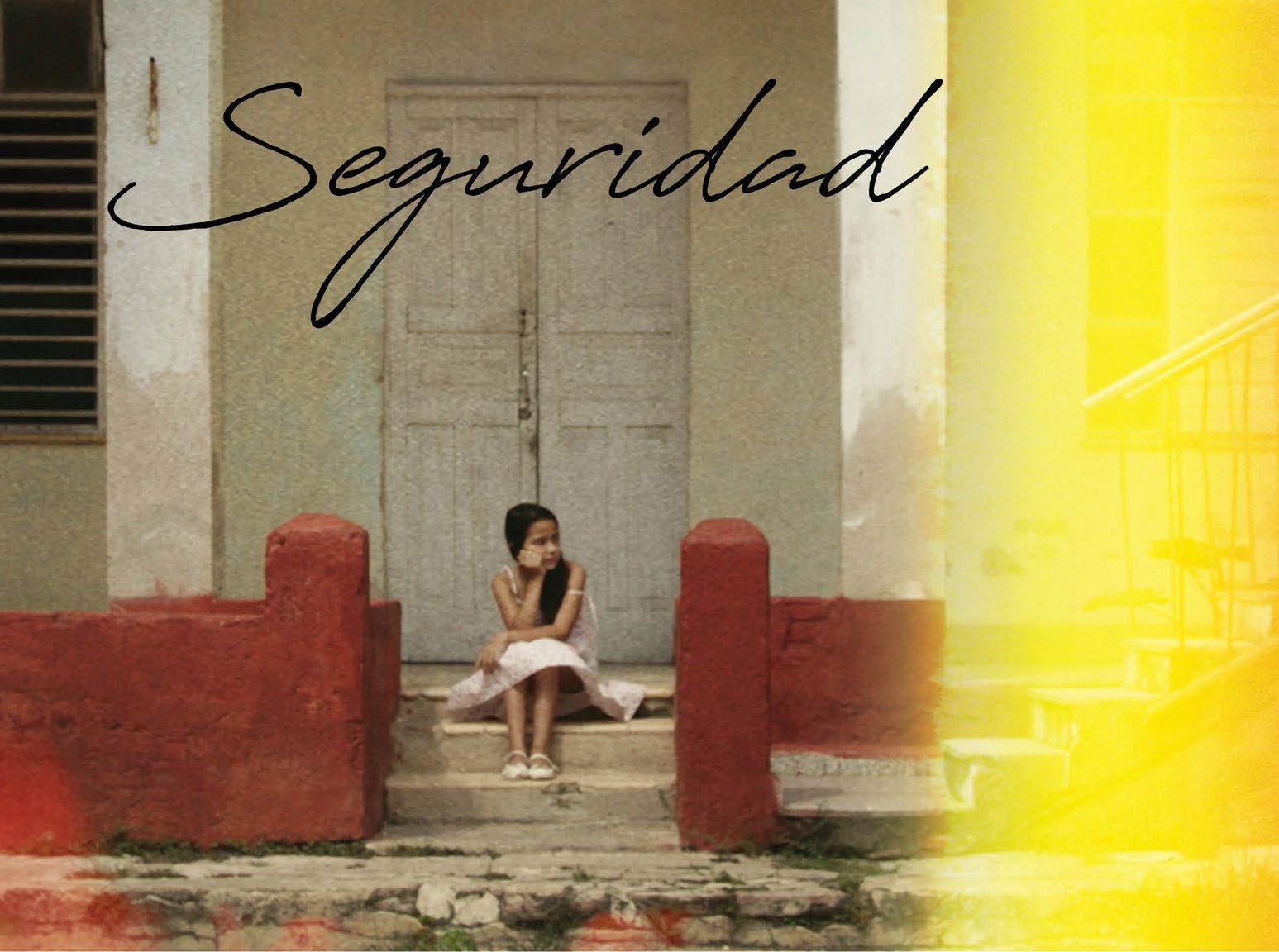

El Canadian Film Day llega a Univalle con una historia cubana

POR

Salomé Mizrachi

Agencia de Noticias Univalle

¿Qué hace una historia familiar cubana en medio de muestra de cine canadiense? Esa es la respuesta que nos ofrece Seguridad, el documental de la cineasta Tamara Segura que hace parte de la selección de más de 1600 películas que se proyectarán de manera simultánea alrededor del mundo en el CanFilmDay, Día del Cine Canadiense.

Tamara Segura es una cineasta cubana que ganó una beca para Concordia University en Montreal, Canadá, donde vive desde hace 14 años. En esta pieza, ella narra su regreso a la isla y el descubrimiento de un secreto familiar que la impulsa a indagar en el pasado de su padre tras su repentina muerte, justo cuando ella regresa a Cuba con la intención de reconciliarse con él después de cuatro años de ausencia.

Grabar para sanar es la decisión que toma la realizadora, por eso, prende la cámara en los momentos más difíciles de su vida”, comenta Sandra Escobar de la Cinemateca de la Universidad del Valle y magíster en Culturas Audiovisuales.

A pesar de que el documental fue producido por el National Film Board of Canada, una organización

Seguridad no respondió a intereses comerciales, lo que le brindó a Segura la libertad creativa para desarrollar su estilo sin restricciones.

Para Sandra Escobar, este es uno de los elementos más importantes del cine independiente:

“Aquel donde el capital no impone temas o censuras, sino que se narra con autonomía”.

En este caso, Seguridad no es solo la historia de Tamara, se trata de un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias familias, duelos y memorias. Como dice Sandra Escobar,

“El cine independiente nos invita a mirar dentro de nosotros mismos”.

La condición de inmigrante en una tierra nueva y desconocida llevó a la cineasta a hablar sobre lo que mejor conocía: ella misma.

Muchas veces estas decisiones de registrar lo cotidiano, lo aparentemente insignificante —un

paisaje, una conversación familiar, un viaje—, tienen sentido solo con el paso del tiempo, añade Escobar. Por eso, para ella, Seguridad es un documental que no se cierra en sí mismo, sino que “es algo que desborda en ese tiempo de duración y ese universo que se está creando ahí”. Nos muestra que la memoria no es una conversación constante entre lo que fue, lo que es y lo que está por venir.

El cine canadiense no comienza ni termina dentro de los límites de su territorio, también nace de quienes llegan a habitarlo y aportan nuevas miradas. Justamente ahí reside la riqueza del cine independiente: en su capacidad de desafiar fronteras y revelar que las historias más potentes surgen en la intersección de culturas y vivencias. En el caso de Tamara Segura, su vida en

Canadá fue clave para dar forma a Seguridad, pues le permitió explorar emociones que, en su país de origen, suelen ser reprimidas o silenciadas.

La Cinemateca de la Universidad del Valle es una pantalla alternativa que trae a Cali este cine independiente que no suele llegar a las salas de los centros comerciales. Sandra Escobar insiste en que abrir estos espacios no solo permite acercarse a otras realidades, sino también a reconocerse en ellas. Seguridad es una invitación a ver con otros ojos nuestro entorno, y a reconocer que el cine independiente, como el que llega con el CanFilmDay a la Universidad del Valle, no solo cuenta historias distintas, sino que nos recuerda que también nuestras propias historias merecen ser contadas.

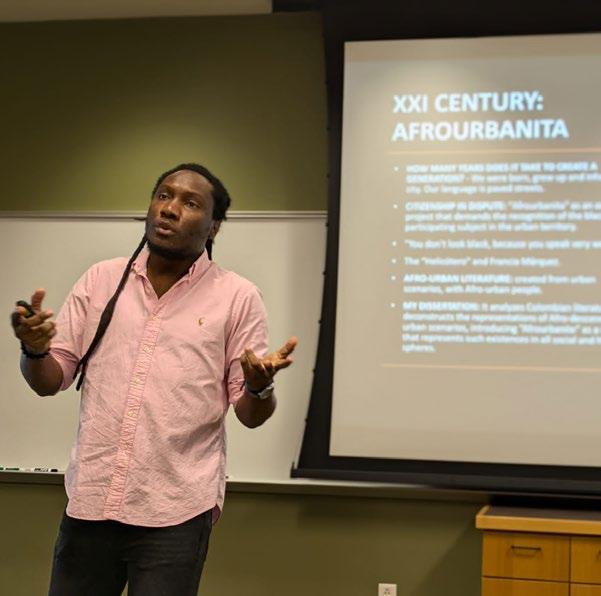

el Pacífico cuenta

Laura Parra Rodríguez

Agencia de Noticias Univalle

Durante la Cumbre de Afrodescendencia en Puerto Rico, Yaír André Cuenú-Mosquera abordó esta entrevista; horas después regresó a Texas, donde cursa su último año doctoral en Estudios Hispánicos y trabaja en la Universidad de Texas A&M.

Con cerca de 12 cuentos distribuidos en compilaciones y revistas, este año terminará su primer libro. Él escribe desde hace más de 15 años sin afán, pues busca ser universal. Mientras la obra se completa, su nombre encabeza una prolífica literatura académica dedicada al análisis literario y el estudio del “Afrourbanita”, concepto que propone para enfatizar en la experiencia urbana de las personas negras de latinoamérica.

Bajo la lupa de la experiencia migratoria y de emancipación en la literatura, Yaír ha rastreado las obras de Mayra Santos-Febres, Arnoldo Palacios, Candelario Obeso, Manuel Zapata Olivella y salió bien librado el escritor mestizo Enrique Buenaventura con Historia de una bala de plata. Además, de analizar las obras de estos autores y siendo fiel a su tecnología en producción audiovisual, recientemente Yaír analizó las afrolatinidades en Spider-Man (2018).

Lo contactamos gracias a la lectura de su cuento Renacimientos, publicado por primera vez en Maletín Viajero y una segunda vez en El Pacífico Cuenta, antología editada en el 2018 por el Programa Editorial de la Universidad del Valle.

La particularidad de la doble publicación de este cuento es como la narración misma, el relato se adapta a las circunstancias con pequeñas modificaciones y un comienzo que es siempre el mismo: “La primera vez nací muerta en el vientre muerto de una negra recién muerta”...

POR

¿Cómo surge ese cuento que recupera una leyenda rural, el miedo a la magia, a lo nuevo y una mujer que son varias mujeres que van de pueblo en pueblo y en diferentes momentos de la historia?

Yo venía con algunos intereses personales; estaba muy tocado porque había leído Jazz de Toni Morrison y esa novela cambió mi perspectiva, en términos de la literatura. Para mí fue como un antes y un después en términos de cómo yo pensaba mi ejercicio creativo; pues ella fue una referencia de cómo escribir lo que he vivido y lo que me ha inspirado. Después leí Beloved y con esas novelas ahí dándome vueltas, me fui a un diplomado de escritura en el Pacífico y decidí contar esa historia que arranca en el territorio

rural del litoral y se traslada al escenario urbano que vendría siendo la ciudad de Cali.

En

el cuento, las mujeres migran del litoral a la ciudad y esto es una constante en su narrativa

Sí, mis textos abordan la migración del campo y el litoral a la ciudad.

En una de las versiones de Renacimientos la protagonista ingresa a Univalle ¿se inspiró en su historia?

Yo soy de Cali, así que no tuve que migrar, pero sí me inspiré en la emoción que sentí al ingresar. Yo entré a la Universidad del Valle des-

pués de haber fracasado cuatro o cinco veces en el ICFES y de haberlo repetido cada dos años. Primero, estudié Comunicación Social en el Tecnológico Autónomo del Pacífico; al terminar, presenté el ICFES para estudiar Comunicación Social en Univalle y no obtuve el puntaje necesario; así que ingresé al Sena a Producción Audiovisual para seguir acercándome a mi sueño. En el 2011 creí estar preparado, pues llevaba seis años leyendo, estudiando y volví a intentarlo. Esta vez con un mejor puntaje, tampoco pasé. Así que parecía un sueño difícil.

Al final usted ingresó y se graduó del programa de Literatura, ¿cómo lo logró?

Yo dije ¿qué voy a hacer? y mi mamá me respondió: “usted es bueno para contar historias, para escribir, ¿por qué no se mete a literatura?”. Yo insistí en que la literatura no era lo mío, pero ella sabiamente me aconsejó: “Es que usted no tiene que necesariamente ser el perfil del egresado que dice allí, usted es lo que desea hacer” y así fue.

¿Cómo un apasionado por la literatura decide dedicar parte de su trabajo a conceptualizar la experiencia urbana

afrodescendiente? ¿Qué es ser afrourbanita?

Este es un concepto que he venido trabajando para enunciar mi experiencia; pues hay una percepción naturalizada de que lo afrodescendiente es ajeno al escenario urbano y se asocia solo con el territorio litoral, marítimo y ribereño, siempre con la zona rural. Eso ha repercutido en la noción de ciudadanía y en la percepción que la sociedad colombiana tiene sobre el negro. Pareciera que por ser afrodescendiente uno necesita ayuda para moverse dentro de la ciudad, porque la ciudad no le es propia, no le pertenece, no es su lugar.

A veces a las personas afro se les pregunta de dónde eres, como si ser de Cali no fuera posible. Su concepto de afrourbanita nos permite comprender esta situación

de racismo

Exactamente, con afrourbanismo, yo respondo diciendo “Soy de aquí y he construido mi existencia en este escenario como punto de referencia”. Yo nací en Manuela Beltrán, por la 112 por “Caballo Blanco” y me enuncio desde una narrativa de orgullo por ese territorio, que atravesado por las luchas en el proceso de consolidar la existencia de las comunidades afrodescendientes en la ciudad de Cali; a la vez, reconozco que hago parte de una rama de un árbol mucho más grande.

¿Cómo

ese concepto de afrourbanita reconoce

la identidad urbana y también el pasado rural?

Si estoy en Villarrica y me preguntan de dónde soy no voy a decirte de aquí; te voy a decir de Manuela, del distrito; pero de aquí es mi mamá y mi papá. Villarica hace parte de esa raíz que me antecede y que está allí. También me enuncio evidentemente desde mi abuelo paterno de Nariño, del charco y mis abuelos maternos, del Norte del Cauca. Yo vengo de las raíces de un par de personas que se conocieron cuando estaban en la escuela y que tuvieron después diez hijos.

En este momento, ¿cree que es importante el concepto de afrourbanita?

Por supuesto, voy a ponerte un ejemplo. Cuando se cuestiona a la Vicepresisdenta Francia Márquez por decir “helicótero”, en vez de decir helicóptero, se pone en duda su capacidad de desarrollar un ejercicio intelectual. El acento no es un elemento para determinar la capacidad intelectual, sin embargo, se naturalizó que no hablar como se hablaría en el espacio urbano, significa tener menos capacidad de pensar o desarrollar un pensamiento complejo que el que tendría una persona que está en el escenario urbano

¿Cómo

este concepto ha sido recibido en Texas?

Se ha recibido muy bien este concepto porque a diferencia del caso colombiano, la gran cantidad de la población afrodescendiente se encuentra en los escenarios urbanos. Con la Gran Migración del siglo antepasado, la gente fue del sur hacia las ciudades del norte del país, pues los lugares de esclavización, las plantaciones, están ubicadas en las zonas rurales del sur del país. Por ejemplo, Chicago es una de las ciudades con mayoría negra.

¿Cómo ha sido vivir en Estado Unidos y especialmente en Texas, Un estado tan marcado por la historia de la esclavitud?

Aquí en los Estados Unidos la noción que se tiene de nación es de un país de blancos con negros que están ocupando. Entonces ellos están dispu tando una representación en esa historia, pero su disputa no es geográfica como nos pasa a no sotros.

Por otro lado, ha sido una experiencia bien interesante que me ha ayudado a comprender que aquí se ha constituido una noción de muy fuerte de ser negro con referentes en cinematografía, una premio nobel de literatura. Tener referentes te cambia la psiquis, la noción de identidad.

Los estudios latinoamericanos están en un reciente auge en personas que no son de nuestros países, ¿cómo ha sido esa experiencia?

Para los estadounidenses afrodescendientes el español sigue siendo todavía un allá. Yo digo si vos sos estadounidense negro y querés hablar de Latinoamérica, lo primero que tenés que hacer es aprender el idioma. Aprende el mío y movete en

El Pacífico Cuenta. Antología de jóvenes narradores del pacífico colombiano. Contiene 9 narraciones que exploran los géneros fantásticos, policíacos, de terror, íntimos y de ciencia ficción que marcan un referente para la literatura del país.

eso, que nosotros vamos a ser los más generosos del mundo para conversar.

Pero no esperes que el negro colombiano en su territorio te empiece a hablar en inglés para que puedas entenderlo. Eso también es desmontar la noción imperialista en términos culturales que en nuestro país sigue pasando.

¿Qué proyectos literarios

tiene en mente?

Estoy trabajando en mi colección de cuentos desde el año 2016, y quiero creer que en diez años de trabajo, de alguna forma hace justicia. No he querido que se convierta en una colección menor, pues yo soy una persona que también se percibe como escritor con aspiraciones de entrar en un circuito comercial. Yo no solamente quiero que me lean quienes deseen estudiar lo afrodescendiente; yo quiero ser leído. Me encantaría ser leído por quienes quieran leer literatura.

Podría haber sacado la colección mucho antes, pero probablemente esa etapa de impulso más que de conocimiento me habría dejado la experiencia de la inmadurez. Ahora siento que con lo que he pasado, con lo que he vivido, con lo que he aprendido, estoy mucho más cerca de sentirme tranquilo, de que quien me lea pueda leer al final del cuento que su autor soy yo; y yo pueda ponerle la cara a cualquier cosa de las que allí haya publicado.

Un nombre más para Feliza Bursztyn

POR

Edgard Collazos Córdoba

Profesor Escuela de Estudios Literarios

Raro que, en nuestro medio, donde no hay revistas encargadas de la recepción literaria, un nuevo libro suscite tantos comentarios en los cenácu los literarios del país y en textos de buenos escritores, como está suce diendo con Los nombres de Feliza último libro del escritor Juan Gabriel Vásquez.

A despecho de sus detractores, hay que reconocer que el libro, sin ser un dechado de alta prosa, está bien escrito, y aunque hay tanto ele mentos procedentes del género no vela, desperdiciados, tratados como residuos literarios, la narración es una crónica, pues en la captación de la vida el género de la novela reúne lo real y lo fantástico, tanto como lo

trágico y lo cómico, elementos ausentes en este buen libro. Y quizás porque hay en Juan Gabriel Vásquez una preferencia personal, una sana afición por desenterrar historias, página por página lo narrado se ciñe a la crónica, donde se limita lo fantástico y adquiere gran valor el énfasis del realismo y la cronología en el recuento de la trágica vida del personaje.

El libro está escrito con destreza, sobre todo cuando a través de la lectura de sus páginas sentimos que los desvelos del personaje usurpan

a la tarea de narrarnos esas memorables historias antes que sean sepultadas bajo el polvo del olvido.

Bajo el estímulo de animar una vida, Vásquez, en esta extensa crónica, procede como el buen novelista que escribió la Historia secreta de Costa Guama y El ruido de las cosas al caer, novelas cuya elaboración de los hechos dependen de la atmósfera que él es capaz de crear y que seguramente utilizó para narrar la vida de Feliza por esas calles de París; esas ventanas lacónicas de alféizares derruidos de los viejos aparta-

de las casas americanas adonde iba a visitar a sus hijas; esas calles de Cali, cuando en 1968 hizo su exposición en el Museo de Arte la Tertulia, época cuando en mi adolescencia supe de esta artista que desafiaba la moral y me dejé sorprender por el erotismo desafiante de su obra.

En esta narración, donde además de la vida de Feliza Bursztyn se evoca el mundo del arte colombiano en una época poblada de contradicciones sociales, hay en cada recuento investigado por el escritor un fértil

Riesgos durante el embarazo

¿Sabías que la lactancia materna es una de las mejores maneras para que la madre regrese a su peso previo al embarazo? Este acto natural tiene un impacto positivo en la recuperación de la madre después del parto. Al ayudar a movilizar las grasas acumuladas durante el embarazo, la lactancia acelera el proceso de retorno al peso anterior, lo cual es clave para la salud de la madre.

El tema de los “Riesgos durante el embarazo” fue el centro de la conversación en el programa radial Sanemos Juntos de la Universidad del Valle, donde Julián Herrera Murgueitio, médico y cirujano de la Universidad del Cauca y especialista en Medicina Familiar de la Universidad del Valle, compartió su experiencia y conocimientos sobre cómo identificar y manejar los factores de riesgo en este proceso tan vital para la madre y el bebé.

¿Qué es un riesgo durante el embarazo?

En términos médicos, un riesgo es cualquier factor o situación que aumenta la probabilidad de que una

persona aparentemente sana, enferme o incluso pierda la vida. Durante el embarazo, existen factores de riesgo que debemos identificar y la intervención de ellos modifica la evolución y la historia natural de la enfermedad.

¿Por qué es tan importante el control prenatal?

El control prenatal no solo se trata de hacer chequeos médicos; es una oportunidad para tratar diferentes aspectos de la salud de la mujer, tanto biológicos, como psicológicos, nutricionales y sociales. Si se de-

tectan deficiencias antes o durante el embarazo, se pueden corregir a tiempo y evitar complicaciones serias. El control prenatal temprano también permite una anticipación crucial, el médico debe observar la historia de la persona, el presente y anticiparse al futuro. En este caso, no solo hablamos de la salud de la madre, sino también de la del bebé que está por nacer.

¿Qué riesgos deben tenerse en cuenta?

Algunos de los principales riesgos incluyen:

Factores biológicos y sociales:

La edad de la madre (muy joven o mayor de 35 años), antecedentes de complicaciones en embarazos anteriores (como preeclampsia o parto prematuro) o condiciones genéticas pueden aumentar los riesgos.

Riesgos infecciosos: Las infecciones urinarias, infecciones en las encías y la anemia son algunas de las condiciones que deben ser vigiladas durante el embarazo.

¿Qué es la preeclampsia?

La preeclampsia es una enfermedad que se desarrolla en la segunda mitad del embarazo, generalmente después de la semana 20, y puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo. Esta condición aumenta la presión arterial y afecta diversos órganos. La clave está en la detección temprana, ya que, de no corregirse, puede progresar y volverse fatal tanto para la madre como para el bebé.

Factores que influyen en la preeclampsia

Aunque la genética juega un papel importante en la preeclampsia, hay factores que pueden activar estos genes, como el estrés, las infecciones, la diabetes y el exceso de peso durante el embarazo. Iden-

tificar estos factores y tratarlos a tiempo puede prevenir la aparición de la preeclampsia.

El impacto del exceso de peso durante el embarazo

Una embarazada debe ganar entre 9 y 12 kilos durante la gestación. Ganar demasiado peso puede alterar el funcionamiento de los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de preeclampsia. Es importante controlar el peso y mantener una nutrición adecuada para evitar complicaciones. El sistema cardiovascular de la madre y la salud del bebé dependen en gran medida de cómo se gestione este aumento de peso.

¿Cuál es la edad ideal para tener un hijo?

La edad ideal para un embarazo es entre los 15 y 35 años. Después de los 35 años, el riesgo de malformaciones genéticas, como el síndrome de Down, aumenta. En paí-

ses desarrollados, muchas mujeres que desean embarazarse después de los 35 años optan por preservar sus óvulos para realizar una fertilización in vitro, lo que reduce el riesgo de problemas genéticos graves.

Cuidados tras una cesárea

Son los cuidados de toda cirugía. La recuperación puede ser más lenta que la de un parto vaginal, por lo que es crucial seguir ciertos cuidados: evitar infecciones, movilizarse de manera temprana, y asegurar una lactancia materna adecuada. Este último es vital, ya que no solo beneficia la salud del bebé, sino también acelera la recuperación de la madre.

¿Es seguro hacer ejercicio durante el embarazo?

La actividad física moderada durante el embarazo tiene beneficios para la salud, tanto para la madre como para el bebé. Mientras no haya ninguna contraindicación médica como actividad uterina, contracciones espontáneas, hemorragias o salida de líquido amniótico, es recomendable hacer ejercicio dirigido y con cuidado.

Uno de los aspectos clave en la psicobiología de la mujer embarazada es la ambivalencia emocional que, en muchas ocasiones, aparece de manera inconsciente durante el primer trimestre. Esta sensación provoca un gran malestar en la pacien-

te, que se manifiesta a través de síntomas como náuseas, vómitos y una variedad de molestias. Los médicos sabemos que estos síntomas son parte de una respuesta fisiológica normal. En el segundo trimestre, estos síntomas suelen desaparecer, y los antojos se convierten en una manifestación de ese malestar inconsciente, buscando, en muchos casos, atención y alivio. Este proceso está relacionado con el enfoque biopsicosocial, el cual destaca la importancia de un apoyo social más que psicológico. Aunque el apoyo psicológico es sin duda esencial, el componente social juega un papel crucial: un embarazo sin apoyo social adecuado puede tener un impacto muy diferente en sus resultados, tanto para la madre como para el bebé.

Salud oral durante el embarazo

La Escuela de Odontología y la Escuela de Medicina de Univalle fueron pioneras “al realizar una de las investigaciones más grandes, sobre este tema”. Es común que, durante el embarazo, las mujeres experimenten un leve sangrado en las encías al cepillarse, ya que la progesterona dilata los vasos sanguíneos de las encías y el microtrauma del cepillado puede causar este pequeño sangrado, lo cual es completamente normal. Sin embargo, lo que no es normal es lo que se conoce como enfermedad periodontal, que son infecciones en las encías, a menudo invisibles, pero que pueden generar bolsas de bacterias y pus. Estos problemas se traducen en síntomas como mal aliento y dientes que se aflojan, lo cual es una preocupación común entre las pacientes.

A través de nuestra investigación, demostramos que la enfermedad periodontal severa está estrechamente relacionada con el desarrollo de preeclampsia, y este hallazgo fue respaldado por más de 30 estudios posteriores a nivel mundial, lo que ha llevado a que esta conexión sea reconocida científicamente. Es por ello que convertimos en política pública la recomendación de que, además de recibir atención médica prenatal, las embarazadas deben consultar también con un odontólogo, un psicólogo y un nutricionista para un enfoque integral.

En este contexto, cabe destacar que las bacterias anaerobias presentes en la boca, que no necesitan

oxígeno para sobrevivir, son especialmente proinflamatorias. Hemos encontrado evidencia del ADN de estas bacterias en placentas de mujeres que desarrollaron preeclampsia. Aún más sorprendente es que, en pacientes jóvenes que sufrieron infartos, se halló el ADN de estas mismas bacterias en las coronarias, lo que evidencia que la enfermedad periodontal severa no solo representa un riesgo para la preeclampsia, sino también para enfermedades coronarias, incluso en personas jóvenes.

Beneficios de identificar los riesgos a tiempo

Los beneficios para la madre son claros, siendo el principal el evitar patologías durante el embarazo. Prevenir la preeclampsia no solo significa reducir el riesgo de complicaciones graves para la salud y la vida de la madre, sino que sigue siendo la primera causa de mortalidad materna en Colombia, aunque las cifras han disminuido y hoy en día se asemejan a las de países desarrollados.

La clave es la asistencia temprana en el control prenatal, ya que las intervenciones preventivas para la preeclampsia son sumamente efectivas si se realiza una consulta temprana. Un médico entrenado puede identificar los riesgos, aplicar las intervenciones necesarias y guiar a la paciente para que siga las indicaciones, lo que reduce significativamente las complicaciones.

Es importante también destacar

que las mujeres que desarrollan preeclampsia tienen tres veces más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a corto plazo. Lo mismo ocurre con la diabetes gestacional; un porcentaje considerable de estas mujeres se convierte en diabéticas después del parto, y a los 10 años, el 80% de ellas desarrollan diabetes. La prevención de estas patologías es crucial, y es aquí donde uno de los temas que más trabajo me ha ocupado es la restricción en el crecimiento fetal. Este fenómeno se da cuando el bebé no crece adecuadamente en el útero materno. Afortunadamente, esto es algo que se puede modificar fácilmente, ya que el 30% de las restricciones están asociadas con la desnutrición materna. Si a la madre se le detecta una deficiencia nutricional al inicio de su embarazo y se le proporciona una adecuada alimentación con proteínas, el bebé no tendrá un crecimiento restringido.

Es bien sabido que un bebé con crecimiento restringido activa genes relacionados con la enfermedad cardiovascular. Esta activación genética se vincula con procesos de metilación que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades a lo largo de la vida. Por lo tanto, prevenir la restricción en el crecimiento fetal desde el embarazo es una forma de reducir el riesgo cardiovascular en la infancia y la adolescencia.

Además, hay otros factores que contribuyen a la restricción del crecimiento, como las infecciones y el hábito de fumar. Fumar durante el embarazo activa los genes respon-

sables de la restricción del crecimiento fetal, lo que aumenta los riesgos para el bebé. Es fundamental resaltar que en el embarazo no se debe fumar ni un solo cigarrillo.

En Colombia, el bajo peso al nacer sigue siendo una preocupación significativa. De hecho, dos de cada tres casos de bajo peso son resultado de la restricción del crecimiento. A pesar de los avances, esta tasa ha aumentado de un 7.2% a un 9.3% en los últimos 25 años. Aun así, hay mucho que se puede hacer, especialmente si consideramos los factores sociales que influyen en estos resultados. Cada vez es más evidente que existe una conexión entre la restricción en el crecimiento fetal y la conducta agresiva o violenta en los niños y adolescentes, lo que subraya la importancia de intervenir en el embarazo para

Es crucial que, en cuanto una mujer se dé cuenta de que está gestando, acuda al control prenatal lo antes posible, preferiblemente antes de la semana 14. Si no cuenta con el apoyo social de su pareja, es fundamental que busque apoyo a través del equipo de salud. Este apoyo social no solo es importante a nivel emocional, sino que también influye en la salud física de la madre y el bebé, creando conexiones bioquímicas esenciales. De hecho, en estudios recientes realizados en Colombia con embarazadas adolescentes en ocho regiones, se demostró que el determinante social más relevante para evitar complicaciones durante el embarazo es tener educación, empleo y apoyo social.

UNIVALLE Agencia de Noticias

Con una mirada ética y rigurosa, un equipo de periodistas trabaja para llevar las noticias e historias de la Universidad a tus manos en el formato que prefieras.

Agencia de Noticias Univalle: i ción que se transforma en conocimiento.

Encuéntranos en:

Nuestras Redes:

Sitio web: