Teleskopstapler

Bitte geben Sie unsere sorgfältig und mit viel Aufwand erstellten Schulungsunterlagen, Konzepte, Teilkonzepte, Lehrmittel und Präsentationen nicht an Dritte weiter.

Eine Vervielfältigung oder eine Veröffentlichung der im Zuge eines Seminars an Sie weiter gegebenen Unterlagen ist somit nur mit ausdrücklicher Genehmigung von AST Safety gestattet.

Erstellt am 23.01.2017 für AST Safety von Karl Kurz, Feuerwehrkran

©AST Safety

1 Gesetzliche Grundlagen 2

1.1 Flurförderzeuge.............................................................................2 1.2 Unfallverhütungsvorschrift Krane...................................................2 1.3 T O P Prinzip 3 1.4 Betriebssicherheitsverordnung 3 1.5 Die Gefährdungsbeurteilung..........................................................3 1.6 Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 5 1.7 Grundsätze der Prävention 5 1.8 Winden, Hub und Zuggeräte 5 1.9 Lastaufnahmeeinrichtungen 5 1.10 Anschläger....................................................................................6 1.11 Belastungstabellen 6 1.12 Gliederung der Ausbildung 6

DGUV-V 68

Eine der anspruchsvollsten Maschinen im Bereich der Flurförderzeuge ist der Teleskopstapler. Die universelle Einsetzbarkeit ist eine besondere He rausforderung an den Bediener. Er muss mit Hilfe seiner Fachkenntnisse und unter Anwendung der gültigen Gesetze, Verordnungen und Vorschrifte verantwortungsvoll handeln. Dies setzt voraus, dass der Bediener eines Teleskopstaplers die erforderliche Qualifikation nachweisen kann. Dies ist einer der Gründe, warum die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Ende April 2016 den Grundsatz 308 009 über die Qualifizierung und Beauftragung der Fahrer geländegängiger Teleskopstapler verabschie det hat. Danach ist der Bedienerausweis bei der Arbeit mit Teleskopladern ab sofort verpflichtend. Die wichtigsten Regelwerke finden sich nachfolgend

n

DGUV-V 52

In der DGUV Vorschrift 68 finden sich Vorgaben über Bau und Ausrüstung für Flurförderzeuge. Ebenso die notwendigen Voraussetzungen für Personen, die einen Stapler führen oder warten sollen. Ferner sind auch Angaben über Sicher heitsabstände, vorgeschriebene Prüfungen und außergewöhnliche Einsatzbedingungen daraus zu entnehmen.

Die DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) findet zusätz lich Anwendung bei Teleskopstaplern mit dreh barem Oberwagen. Eine der bedeutendsten Vorgaben aus dieser Vorschrift sind die „Pflich ten des Kranführers“, die sich im §30 finden.

Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) bietet auf ihrer Inter netrepräsentanz die Möglichkeit die vollständige DGUV Vorschrift 68, sowie die DGUV Vorschrift 52 kostenlos aus dem Internet herunterzuladen. Es wird empfohlen, die gesamten Inhalte der beiden Vorschriften aufmerksam zu studieren.

Für jede Tätigkeit muss eine Gefährdungsbeurteilung angefertigt werden. In dieser Gefährdungsbeurteilung stellen sich die Gefahrenschwerpunkte bei den einzelnen Schritten dar.

Zur Ableitung der Schutzmaßnahmen ist das T O P Prinzip anzuwenden. Das heißt, es sind zuerst Technische, dann Organsatorische und erst zu letzt Persönliche Lösungen zu finden.

Die Betriebssicherheitsverordnung regelt die Bereitstellung von Arbeitsmit teln durch den Arbeitgeber, die Benutzung von Arbeitsmitteln durch die Be schäftigten bei der Arbeit sowie den Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes. Das in ihr enthaltene Schutzkonzept ist auf alle von Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen anwendbar, die sogenannte Gefährdungsbeurteilung.

Vor Aufnahme einer Tätigkeit an einem neuen Einsatzort muss eine Ge fährdungsbeurteilung erstellt werden! Eine Gefährdungsbeurteilung kann aus vielen einzelnen Gefährdungen bestehen. Jede für sich gilt es zu hinter fragen. Ein Werkzeug zur Hilfe ist die Risikomatrix, eine grafische Darstellung der Risiken mit Priorisierung. Diese Matrix kann für jeden einzelnen Gefährdungspunkt angewendet werden.

Je nach Farbe bei der Ermittlung der Beurteilung von Gefährdungen muss für Abhilfe gesorgt werden. Dies kann z. B. durch weitere Sicherheitsmaß nahmen, zusätzliches Equipment oder spezielle Unterweisungen der Betei ligten erfolgen.

Eintrittswahrscheinlichkeit

sehr wahrscheinlich wahrscheinlich möglich unwahrscheinlich sehr unwahrscheinlich

unbedeutend gering mittel schwerwiegend existentiell

Schadenshöhe Mögliche Gefährdungen:

mechanische Gefährdungen

elektrische Gefährdungen

thermische Gefährdungen

Lärm

Vibration

Strahlung

elektromagnetische Felder

Gefahrstoffe

biologische Gefährdungen

Brand und Explosionsgefährdungen ungünstige Beleuchtung

ungünstige klimatische Bedingungen

physische Belastungen, z. B. erschwerte Handhabung von Bedien teilen

psychische Faktoren, z. B. erschwerte Informationsaufnahme

Gefährdung durch organisatorische Mängel, z. B. durch unzurei chende Unterweisung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bietet auf seiner Internetrep räsentanz die Möglichkeit die vollständige Betriebssicherheitsverordnung kostenlos aus dem Internet herunterzuladen.

Die Technische Regel konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung hinsichtlich der Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen sowie der Ableitung von geeigneten Maßnahmen. Bei Anwendung der beispielhaft genannten Maßnahmen kann der Arbeitgeber insoweit die Vermutung der Einhaltung der Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung für sich geltend machen. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, hat er die gleichwertige Erfüllung der Verordnung schriftlich nachzuweisen.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Soziales bietet auf seiner Internet repräsentanz die Möglichkeit die für den Bereich Teleskopstapler und deren Bediener anwendbaren TRBS kostenlos aus dem Internet herunterzuladen. Im Einzelnen sind dies:

TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung

TRBS 2111 Mechanische Gefährdungen

TRBS 2111 Teil 1 Mechanische Gefährdungen Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln

TRBS 2121 Teil 4 Gefährdung von Personen durch Absturz

Diese Vorschrift regelt grundlegende Pflichten von Unternehmern und Ver sicherten zur Unfallverhütung.

In dieser Vorschrift sind speziell Unfallverhütungsmaßnahmen für Tätigkei ten mit Winden, Hub und Zuggeräte definiert. Sie beschreibt die konkreten Vorgaben für den Bau und Ausrüstung, Prüfung sowie den Betrieb solcher Anlagen.

Diese Regel beschreibt das Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb. Dies geht über die Nutzung und Tragfähigkeit unter schiedlicher Anschlagmittel bis hin zu deren Ablegereife.

DGUV-R 100-500 Kapitel 2.8

DGUV-I 209-013

Der Mann an der Last, der Anschläger, bildet zusammen mit dem Fahrer des Teleskopladers ein Team, das den Lastentransport im Kranbetrieb durchführt. Das Verhalten des Anschlägers ist bedeutungsvoll für den siche ren Transport von Lasten und wird hier mit Hilfe vieler Situationsbeispiele eindeutig erläutert.

DGUV-I 209-021

Belastungstabellen für Anschlagmittel aus Rundstahlketten, Stahldrahtsei len, Rundschlingen, Chemiefaserhebebändern, Chemiefaserseilen, Natur faserseilen.

Die wesentlichen Aussagen aus den Regelwerken und Vorschriften sind in gekürzter und aufbereiteter Form unter anderem auch Inhalt dieser Semi narunterlage.

DGUV-G 308-009

Stufe 1

Allgemeine Qualifizierung für Teleskopstapler im Anwendungsbereich der DIN EN 1459 1 (starrer Aufbau, Gabelzinken, Ladeschaufel, Lasthaken).

Stufe 2

Zusatzqualifizierung für Teleskopstapler im Anwendungsbereich der DIN E 1459 2 (drehbarer Oberwagen).

Stufe 2b

Zusatzqualifizierung für den Einsatz als Hubarbeitsbühne (Wenn der Quali fizierungs nachweis nach DGUV Grundsatz 308 008 für Hubarbeitsbühnen der Gruppe 1b/3b (selbstfahrend mit Teleskoparm s.a. IPAF Stufen!) vor liegt, dann kann hier Stufe 2 b bescheinigt werden

Stufe 3 Betriebliche, bzw. baustellenbezogene Unterweisung.

2 Arbeitssicherheit 2

2.1 Die Kernfragen..............................................................................2

2.2 Faktoren unseres Handelns ..........................................................3

2.3 Die persönliche Schutzausrüstung PSA 4

2.4 Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz 5 2.5 Pflichten des Unternehmers ..........................................................5 2.6 Pflichten des Versicherten 5

2.7 Hinweisschilder zur Sicherheit 6

2.8 AST Sicherheits Logbuch 7 2.9 Vorteile eines Logbuchs 7 2.10 Inhalte Logbuch.............................................................................8

Unfälle sind keine Zufälle!

Es ist kaum möglich, einen Arbeitsplatz so sicher zu gestalten, dass sich niemand in Gefahr bringen kann. Das Ziel der Unfallfreiheit kann nur mit regelmäßiger Unterweisung und konsequentem Halten der Arbeitsmittel auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik erreicht werden. Die Menschen, die sich im Arbeitsumfeld bewegen und individuell unterschiedlich verhalten tragen somit eine Mitverantwortung für unfallfreies Arbeiten.

1. Wie kann es zum Unfall kommen?

2. Warum verhalten wir uns so, dass Unfälle passieren obwohl uns die Gefahr bekannt ist (sein sollte)?

3. Wissen wir es nicht meist besser? (!!)

Wir leben in einer maschinenbetonten Umwelt und der Erfolg unserer Tätig keit hängt fast immer von der Wenn Dann Beziehung ab. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, dann springt der Motor an. Diese gewohnte maschi nenbetonte Wenn Dann Beziehung wird oft auch als einfache Regel im mitmenschlichen Umgang eingesetzt. Wir sind häufig der Auffassung diese einfachen Regeln funktionieren beim Menschen genauso.

Wenn ich auf die Gefahr hinweise, dann wird sich sicherheitsgerecht verhalten.

Wenn ich das nur richtig erkläre, dann wird sich schon an die Vorschrift gehalten.

Wenn die erste Abmahnung kommt, dann wird das in Zukunft garantiert anders gemacht.

Leider ist das Verhalten bei uns Menschen nicht so einfach nach der Wenn Dann Beziehung erklärbar.

Egal wie wir uns verhalten oder was wir auch tun, unser Verhalten hat im mer einen Sinn. Wir würden uns nicht so verhalten, wenn es nicht mindes tens ein Argument für dieses Verhalten gäbe. Auch wenn es nicht offensich tlich ist welches Ziel wir verfolgen, es gibt immer einen Grund, denn der Mensch tut nichts ohne Grund. Auch für denjenigen gibt es ein Motiv, der sich offensichtlich in Gefahr bringt. Diese Motive und Gründe müssen wir lernen zu erkennen.

1. Wir beobachten die Folgen und Konsequenzen unseres eigenen Tuns.

Wir erleben tagtäglich, dass unser Verhalten sicher ist, denn es pas siert nichts. Das tägliche Erleben ist die Basis für unsere Einschät zung der Situation. Gerade bei Arbeitsschritten, die wir schon hun dertmal oder mehr erlebt haben, glauben wir unserer Wahrnehmung. Wir denken, was wir erleben ist so. Aus dem „hundertmal“ sicher wird ein „immer“ sicher. Wir handeln nach bestem Wissen und aufgrund unserer eigenen Einschätzung. Wir versäumen jedoch, die ei gene Wahrnehmung in Frage zu stellen.

2.

Auf diese Weise können wir unsere Arbeit vereinfachen. Wir denken nicht mehr dauernd darüber nach, wie wir unsere Maschinen bedie nen. Wir haben einen bestimmten Bewegungsablauf ausprobiert, er hat sich bewährt, also denken wir nicht mehr darüber nach. Ge wohnheiten werden nicht mehr in Frage gestellt. „Das haben wir schon immer so gemacht“, reicht häufig als Begründung aus. Es ist eine nützliche Fähigkeit, Gewohnheiten auszubilden, aber Gewohn heiten beinhalten auch das Risiko, dass wir sie nicht mehr überprü fen.

3. Wir möchten Anforderungen meistern. Wir brauchen konkrete Erfolge, um uns als erfolgreich zu erleben. Damit Anforderungen als reizvoll erlebt werden, müssen sie be stimmte Bedingungen erfüllen. Der Erfolg darf weder zu gewiss, noch zu ungewiss sein. Wenn das Gelingen zu gewiss ist, macht das ganze keinen Spaß. Wenn der Erfolg nie Eintritt, ist die Aufgabe frustrierend. Wenn die Aufgabe aber eine mittlere Erfolgschancehat, dann wird sie von uns sehr spannend und interessant empfunden. Für diese Art von Anforderungen bringen wir häufig viel Ausdauer und Energie auf.

4. Wir leben in Zielkonflikten. Häufig stehen sich das Unternehmensziel nach Effektivität und Um satz und das Ziel der Arbeitssicherheit unmittelbar gegenüber. Hal ten wir die Sicherheitsvorschriften ein, bedeutet dies kurzfristig be trachtet unter Umständen eine Einbuße bezüglich der Produktivität. Dazu kommt, dass die Vorschriften meist so aufgestellt sind, dass wir nicht gleich in die Luft fliegen oder uns verletzen, wenn wir sie übertreten. Die positiven Folgen des sicherheitswidrigen Verhaltens sind für uns häufig bedeutender und vor allem offensichtlicher als ei ne mögliche Gefährdung.

Mindestens diese vier Faktoren haben Einfluss auf unser Verhalten in der Arbeitssituation. Obwohl uns die Hintergründe nicht immer bewusst sind entscheiden wir uns, etwas zu tun oder nicht zu tun.

Die Motive sind für uns von großem Interesse, wenn wir das Verhalten nachvollziehen oder sogar beeinflussen wollen, um z.B. dem Unfall den Zufall zu nehmen.

An Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn- zeichnet sind, muss ein Schutzhelm getragen werden. Bei der Kennzeichnung am Werkseingang oder auf der Bau stelleweist das Gebotszeichen darauf hin, dass im gesam ten Werks oder Baustellenbereich Schutzhelmpflicht gilt.

An Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn zeichnet sind, muss Gehörschutz getragen werden. Die Auswahl des Gehörschutzes richtet sich nach der jeweili gen Tätigkeit und wird vom Unternehmer getroffen.

An Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn zeichnet sind, muss Augenschutz getragen werden. Au genschutz kann z.B. erforderlich sein beim Schweißen oder Schleifen.

An Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn zeichnet sind, müssen Sicherheitsschuhe getragen werden. Die Auswahl des Fußschutzes richtet sich nach der jeweili- gen Tätigkeit und wird vom Unternehmer getroffen. Häufig ist die Benutzung von Fußschutz generell vorgeschrieben.

Um die Hände vor Verletzungen durch Stahldrahtseile und Hölzern zu schützen ist das Tragen von entsprechenden Schutzhandschuhen notwendig. Auch scharfe Kanten einer Last können zu Verletzungen der Hände führen.

Eine Warnweste sollte generell Bestandteil der PSA sein. Insbesondere beim Einrichten der Baustelle im Bereich des öffentlichen Verkehrs ist das Tragen Pflicht.

Die Benutzung einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz ist dann eine geeignete Maßnahme des Arbeits schutzes im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes, wenn die Gefährdungen weder auf technische noch organisatorische Weise ausgeschlossen werden können. Demzufolge haben technische oder organisatorische Maßnahmen immer Vorrang vor der Be nutzung von persönlichen Schutzausrüstungen als individuelle Schutzmaß nahme.

Bei Verwendung eines Arbeitskorbs an einem Teleskopstapler müssen die mitfahrenden Personen über ein Rückhaltesystem verfügen.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen Schutzausrüs tungen den Versicherten in ausreichender Anzahl zur persönlichen Verwen dung für die Tätigkeit am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Für die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen müssen EG Konformitätserklärungen vorliegen.

Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Ge sundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird.

Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeit geber die Beschäftigten darin zu unterweisen, wie die persönlichen Schutzausrüstungen sicherheitsgerecht benutzt werden. Soweit erforderlich, führt er eine Schulung in der Benutzung durch.

Wenn eine gefährliche Arbeit von mehreren Personen gemeinschaftlich ausgeführt wird und sie zur Vermeidung von Gefahren eine gegenseitige Verständigung erfordert, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht führt.

Die Versicherten haben ihre PSA bestimmungsgemäß zu benutzen, regel mäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und festgestellte Mängel dem Unternehmer unverzüglich zu melden.

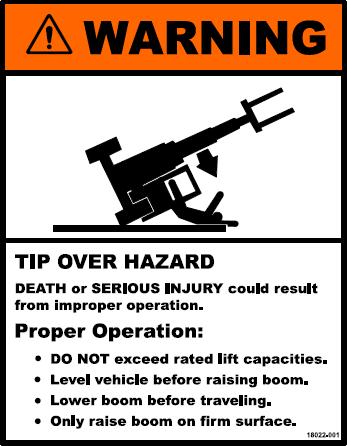

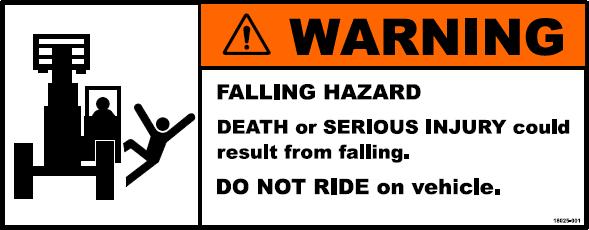

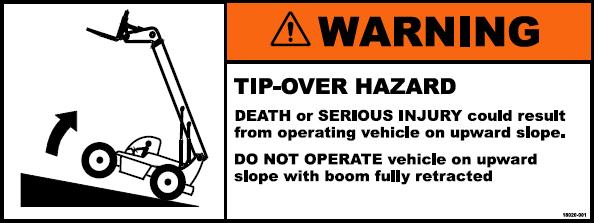

Durch das Anbringen von Sicherheitshinweisen auf Teleskopstaplern kann Gefahren und Unfällen effektiv vorgebeugt werden. Maschinenkennzeichen machen nicht nur auf etwaige Gefahren aufmerksam, sondern verringern das Unfallrisiko in Arbeitsprozessen an Teleskopstaplern nachweisbar.

Die Mitarbeiter können zusätzlich zum Unternehmen eigenverant wortlich darauf achten, ob und dass ihre Qualifikationen und Eignungsnachweise dokumentiert und aktuell sind.

Die Mitarbeiter können während der Arbeit, an jedem Ort, bei Kont rollen nachweisen, dass sie für die auszuführenden Arbeiten qualifi ziert, gesundheitlich geeignet und beauftragt sind.

Der Sicherheitspass stärkt das Selbstwertgefühl und die Motivation der Mitarbeiter sowie den Teamgeist im Unternehmen.

Anforderungen SCC Sicherheitspass, Auditfragen werden erfüllt.

Anforderungen IPAF Logbuch werden erfüllt.

Grundsatzerklärung des Unternehmens

Schriftliche Beauftragung

Eignungskataster

PSA Ausgabekataster

Verfahrensanweisung für Logbuchverwaltung

Qualifikationskataster, Unterweisungskataster

Nachweis Wiederholungsunterweisungen / Fortbildungen

Dokumentation Ausbildungen mit Zertifikate

Einweisungsprotokoll auf mobile Arbeitsmittel

LMRA Last Minute Risk Analysis

Alarmpläne für Not und Brandfall

Arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung

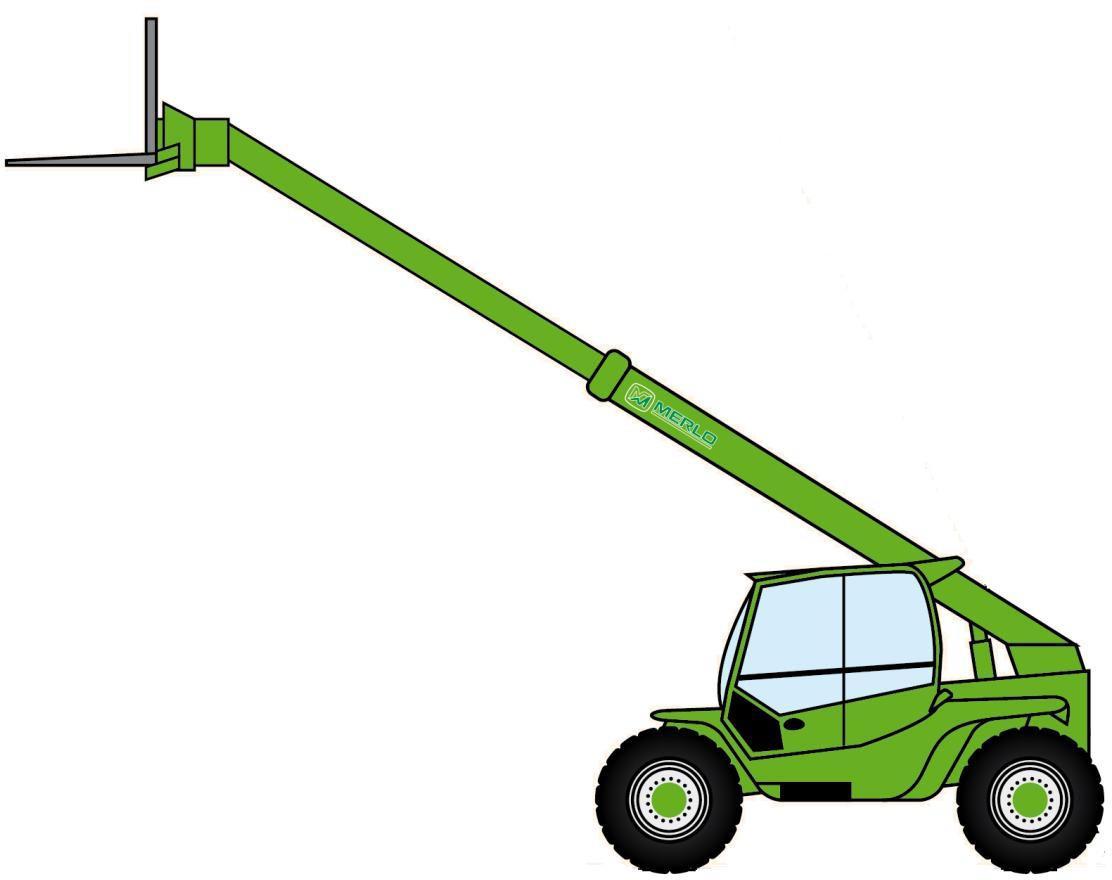

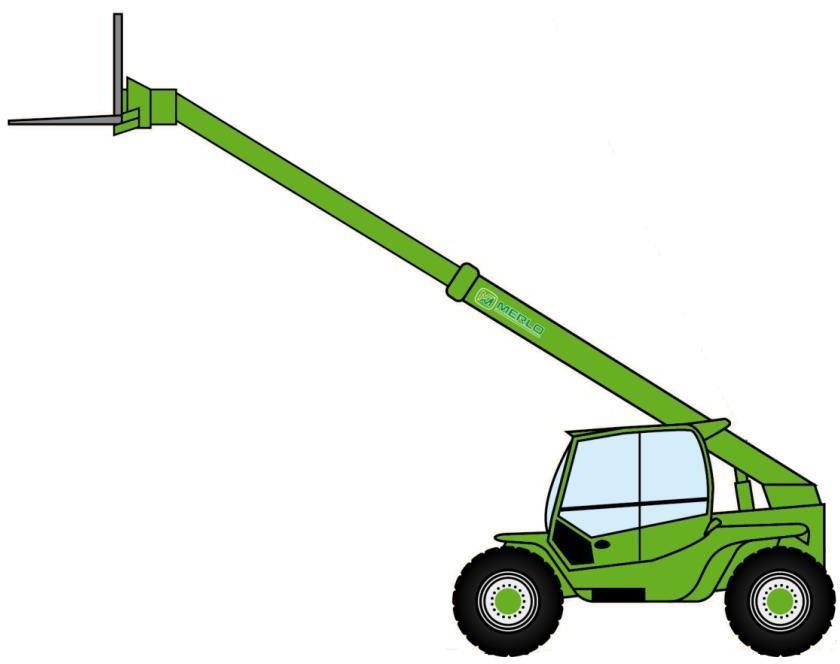

Unter dem Begriff „Teleskopstapler“ findet sich eine Vielzahl von einzelnen Varianten. Entsprechend den vielfältigen Anforderungen können die unter schiedlichen Teleskopstapler gezielt eingesetzt werden.

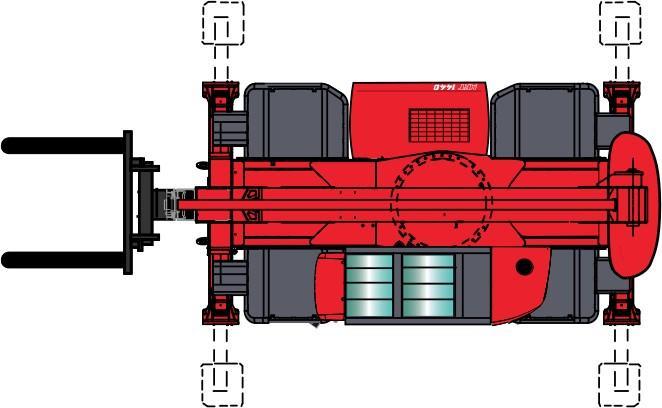

Teleskopstapler starr, ohne Abstützung, für Umschlagbetrieb und viele Lastspiele.

Teleskopstapler starr, mit Abstützung, für zusätzliche Steigerung von Traglast und Reichweite.

Teleskopstapler drehbar, mit Abstützung, zum präzi sen Positionieren von Lasten über den kompletten Drehbereich.

Teleskopstapler Schwerlast, für hohe Leistungsan forderungen bezüglich des Lastgewichts.

Maßnahmen gegen Gefährdung durch Anfahren, Überfahren oder Quet schen aufgrund der Fahrbewegungen von mobilen Arbeitsmitteln, insbe sondere beim Rückwärtsfahren.

(1) Der Arbeitgeber hat technische Maßnahmen zur Vermeidung oder, wenn das nicht möglich ist, zur Reduzierung der Gefähr dung von Beschäftigten durch Anfahren, Überfahren oder Quet schen durch mobile Arbeitsmittel zu treffen.

(2) Solche Maßnahmen können z. B. sein:

trennende Schutzeinrichtungen zwischen Fahrbereichen mobiler Arbeitsmittel und Verkehrsflächen und -wegen für Beschäftigte, z. B. Umzäunung bei automatisierten Anla gen wie Regalbediengeräten, Umwehrungen, Leitplanken, Abtrennungen zwischen Verkehrswegen,

Näherungssensoren mit Schaltfunktion, die die Fahrbewe gung eines mobilen Arbeitsmittels bei Eintritt von Perso nen in den Gefahrenbereich stoppen, z. B. Kontaktleisten bei fahrerlosen Transportsystemen, Laserscanner bei Flur förderzeugen,

zwangsläufig wirksame Begrenzung der Fahrgeschwindig keit, z. B., wenn eine Trennung der Verkehrsbereiche von mobilen Arbeitsmitteln und Beschäftigten nicht möglich ist, bei Rangierfahrten, bei Rückwärtsfahrt,

Schutzeinrichtungen, die das Erreichen von Gefahrstellen an Rädern oder Ketten verhindern, z. B. Schutzbleche, Hauben, Abdeckungen oder Abweiser,

Einrichtungen, die die Annährung von Personen an den Fahr oder Rangierbereich von mobilen Arbeitsmitteln an zeigen, z. B. Rangier-Warneinrichtungen für Lkw, Erdbaumaschinen und Flurförderzeugen, Einrichtungen zur Personenerkennung, Abstandswarner an Pkw,

Maßnahmen zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von mobilen Arbeitsmitteln als ergänzende Maßnahme, wenn die ausreichende Sicht des Fahrzeugführers nicht sicher gestellt ist, z. B. durch akustische und optische Warnein richtungen,

an unübersichtlichen Stellen stationär angebrachte Run dumleuchten, die bei Annäherung des mobilen Arbeitsmit tels aktiviert werden, z. B. an einem Hallentor oder an der Ausfahrt einer Werkstatt,

akustische oder optische Anlaufwarneinrichtungen in Ver bindung mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit, z. B. an führerlos gesteuerten mobilen Arbeitsmitteln.

(3) Der Arbeitgeber hat technische Maßnahmen zur Vermeidung oder, wenn das nicht möglich ist, zur Reduzierung der Gefähr dung von Beschäftigten durch Anfahren, Überfahren oder Quet schen durch mobile Arbeitsmittel aufgrund unzureichender Sicht verhältnisse insbesondere beim Rückwärtsfahren, zu treffen.

(4) Solche Maßnahmen können z. B. sein:

Einsatz von Kamera Monitor Systemen, 360 Grad Kamera Systemen, Zusatz spiegeln,

Einrichtungen zur Anpassung an die Lichtverhältnisse wie Sonnenblenden, Abblendspiegel, Blendschutz Beschichtungen von Scheiben, Kamera Monitor Systeme mit angepasster Lichtempfindlichkeit,

Einrichtungen zum Freihalten oder zur Reinigung von Sichtscheiben als Maßnahme gegen Sichteinschränkun gen durch Schmutz, Niederschlag oder Beschlagen wie Scheibenwischer, Scheibenwaschanlagen, Beheizung von Sichtscheiben sowie technische Belüftung, Beheizung und Klimatisierung von Fahrerkabinen,

Beleuchtungseinrichtungen am mobilen Arbeitsmittel und in deren Umgebung wie Fahr und Zusatzscheinwerfer, Ausleuchtung von Rangier und Fahrbereichen,

anhebbare, drehbare oder redundant ausgerüstete Fahrerkabinen oder drehbare Fahrersitze bei mobilen Ar beitsmitteln, die aufgrund der spezifischen betrieblichen Verwendung häufig rückwärts gefahren werden müssen, z. B. Flugzeugschlepper, Flurförderzeuge, soweit diese zum Transport sichtbehindernder Lasten eingesetzt wer den,

Warnung der Bediener mobiler Arbeitsmittel durch Syste me zur Erkennung von Personen oder Hindernissen, z. B. funkbasierte Anwendungen, Transponder und RFID Erkennungssysteme.

4 Anbaugeräte 2

4.1 Gabelträger...................................................................................2 4.2 Lasthaken auf Gabeln...................................................................2 4.3 Auslegertraverse mit Hubwerk 2 4.4 Greiferschaufeln 3 4.5 Materialschaufeln..........................................................................3 4.6 Paketiergabeln 3 4.7 Gabelerweiterungen 3 4.8 Arbeitsplattform 4 4.9 Radladeradapter 4

Es gibt eine Vielzahl von Anbaugeräten für die Teleskopstapler, durch deren Gebrauch das eigentliche Spektrum der Einsatzmöglichkeiten erheblich erweitert werden kann.

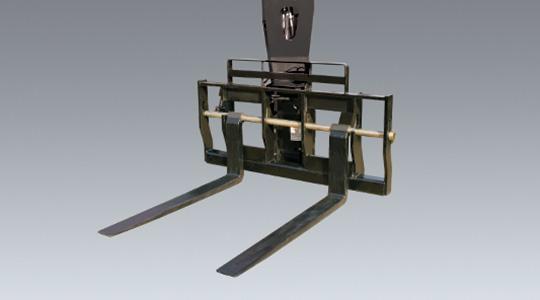

Hiermit kann der Bediener palettier te Ladeeinheiten transportieren und Selbige auch in größeren Höhen zu positionieren.

Ermöglichen die vielseitige Ver wendbarkeit des Gabelträgers beim Anheben und Absenken von Gegenständen in Verbindung mit den passenden Anschlagmitteln.

Ermöglicht dem Bediener das Ein setzen von Traversen und Wandstücken bei Holz und Stahlbau konstruktionen, mit und ohne Win de erhältlich.

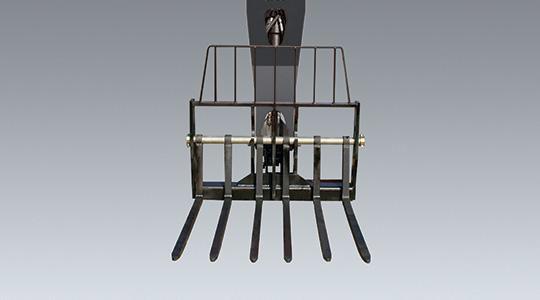

Mit einem hydraulischen Greiferarm zur Sicherung sperriger Ladungen und zur Unterstützung von Auf räumarbeiten auf der Baustelle. Nicht zum Graben ausgelegt.

Zum Aufräumen der Baustelle, zum Verteilen von Kies oder zum Bela den und Ebnen. Nicht zum Graben ausgelegt.

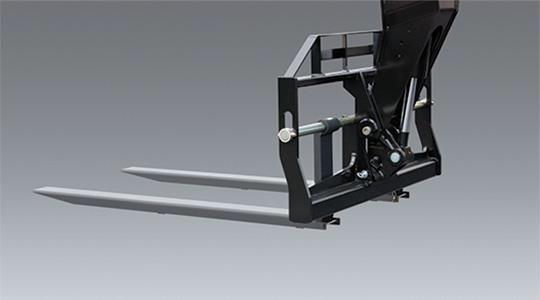

Ermöglicht dem Bediener auf einfa che Weise Ziegel und Blockstein pakete zu laden, zu entladen und abzulegen.

Zusätzliche Unterstützung beim Heben großer oder langer Objekte. Aus Hochleistungsstahl mit Bolzen zur Befestigung an vorhandenen Teleskoplader Gabeln

Zur Personenbeförderung. Bei Verwendung dieses Anbaugerätes gilt die Ausbildungsstufe 2b als Voraussetzung für den Bediener.

Bei Verwendung dieses Adapters können die meisten RadladerAnbauteile am Teleskopstapler angebracht werden.

Ein Überrollschutz ist für alle Teleskopstapler immer dann erforderlich, wenn aus der Gefährdungsbeurteilung die Ge fahr eines Umkippen der Fahrzeugs nicht auszuschließen ist.

Ein Fallschutz ist immer dann erforder lich, wenn Ladegüter den Gabelbaum maßgeblich übersteigen können und da mit eine Gefährdung durch überkippende Ladegüter nicht auszuschließen ist.

Die Totmannsteuerung findet sich an den Steuerhebeln für die Fahrbewegungen oder auch als Sitzkontakt im Fahrersitz. Nur wenn der Bediener des Teleskopladers die Taster gedrückt hält oder im Te leskoplader sitzt, kann die Bewegung mit den Steuerhebeln ausgeführt werden.

Als Fahrerrückhaltesysteme gelten ge schlossene Fahrerkabinen ebenso wie Türbügel oder Beckengurte. Ziel dieser Maßnahme ist der Schutz des Fahrers bei umkippendem Teleskoplader.

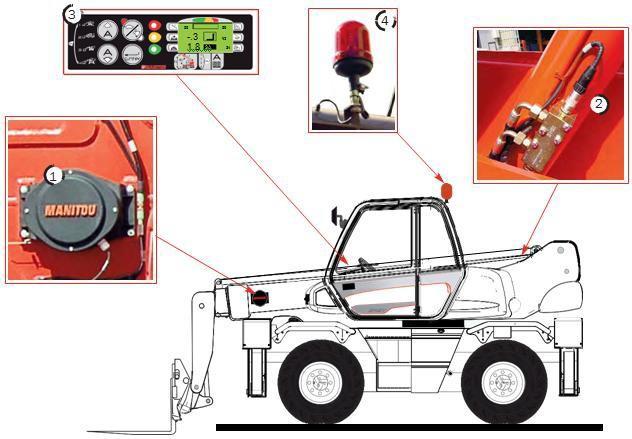

Transponder sind bei jüngeren Teleskop ladern am Schnellwechsler, bzw. an den Anbaugeräten montiert. Durch die Trans ponderkennung wird die LMB automatisch auf die richtige Konfiguration einges tellt. Ein Fehlrüsten wird somit verhindert.

Werden am hydraulischen Schnell wechsler Anbaugeräte montiert, muss die hydraulische Vorrichtung zur Sperre der Arbeitsgeräte aktiviert werden. Ein selbstständiges Lösen während des Betriebs ist somit nicht mehr möglich.

Sperrventile sorgen dafür, dass bei Schlauchbrüchen der Hydraulik der jewei lige Zylinder nicht schlagartig einfährt, sondern in seiner Position verharrt.

Der Überbrückungsschlüssel für die Sicherheitseinrichtungen darf nur vom Auf sichtsführenden bedient werden. Aus diesem Grund ist der Schlüssel meist auch außerhalb der Kabine angebracht.

6 Physik bei Teleskopstaplern 2 6.1 Masse (Gewicht) ...........................................................................2 6.2 Gewichtskraft ................................................................................3 6.3 Schwerpunkt 4 6.4 Moment 5 6.5 Lastmoment ..................................................................................5 6.6 Standmoment 6 6.7 Kippmoment 6 6.8 Momente am Teleskopstapler 7 6.9 Kippkanten 8

Das Heben von Lasten mit einem Teleskopstaplern ist ein physikalischer Vorgang. Die Gewichtskräfte der Last und die Beschleunigungskräfte wirken auf den Teleskopstapler und müssen von diesem sicher aufgenommen werden. Der Teleskoplader darf dadurch weder zusammenbrechen noch umstürzen. In diesem Zusammenhang sind folgende Begriffe von Bedeu tung:

Masse

Schwerpunkt

Moment

Kippkante

Die Masse der zu hebenden Last oder wird in Gramm (g), Kilogramm (kg) oder Tonnen (t) gemessen. Sie ergibt sich aus dem Volumen multipliziert mit der Dichte (Spezifisches Gewicht). Die Masse ist eine Stoffeigenschaft und daher konstant. Das Gewicht ist die Masse in einem Gravitationsfeld.

Gewicht und Gewichtskraft werden im Alltag oft miteinander verwechselt. Der Begriff „Gewicht“ bezieht sich in der Regel nicht auf die Gewichtskraft, sondern auf die Masse und wird daher korrekt mit Masseneinheiten wie (Kilo)gramm angegeben.

Die Gewichtskraft G ist die Kraft, mit der ein Körper an seiner Aufhängung zieht oder auf eine Unterlage drückt. Gemessen wird die Gewichtskraft in der Einheit Newton (N), also einer Einheit der Kraft. Aufgrund der Erdbe schleunigung (9,81 m/s²) erzeugt die Masse Gewichtskräfte nach der Ge setzmäßigkeit:

Kraft = Masse x Beschleunigung

Druckkraft 300 kg 3000 N (3 kN)

Der Schwerpunkt, das Gravizentrum eines Körpers ist sein Mittelpunkt in Bezug auf die Schwerkraft. Davon abgeleitet wird der Begriff auch in der Geometrie und im übertragenen Sinn verwendet.

Im Sinne der klassischen Mechanik ist der Schwerpunkt der Punkt, an dem die Masse des Körpers die gleiche Wirkung auf andere Körper hätte, wenn sie in diesem Punkt vereint wäre. Umgekehrt kann man die Gravitation, die auf alle Massenpunkte des Körpers wirkt, durch eine einzige Kraft darstel len, die im Schwerpunkt angreift.

Zur Kennzeichnung des Schwerpunkts, z.B. für das Verladen von Maschinen, wird das Bildzeichen verwendet.

Schwerpunkt innerhalb des Körpers

Schwerpunkt außerhalb des Körpers

Die Schwerpunkt Lage ist daher von großer Bedeutung für die Bestimmung von Standmoment und Kippmoment, aber auch beim „Anschlagen“ (Anhängen) von Lasten an den Teleskopstapler.

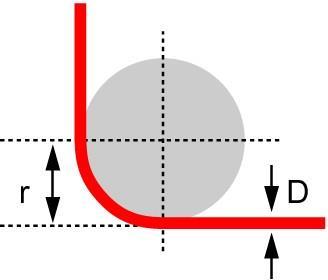

Das Moment ist in der Mechanik die drehende Wirkung, die von einem ent gegengesetzt gerichteten, gegeneinander in der Wirkungslinie versetzten Paar gleich großer Kräfte ausgeübt wird. Unter Moment gemessen in Newtonmetern (Nm) versteht man eine aus Kraft x Hebelarm zusam mengesetzte Größe.

Ein Moment kann verändert (vergrößert, verkleinert) werden, indem entweder die Kraft oder der Hebelarm oder Kraft und Hebelarm verändert werden.

Kraft

6.6 Standmoment

2 m

Das Standmoment ist die Summe der 600 N Momente der stabilisierenden Kräfte um die Kippkante

1 m

Das Standmoment beträgt: 600 N x 1 m = 600 Nm

Das Kippmoment steigt 600 N dynamisch, beginnend mit 0, wenn ein Gegenstand die Kippkante überschreitet

Ist der Schwerpunkt dieses Körpers genau über der Kippkante, so sind Stand moment und Kippmoment jeweils 300 Nm.

Ein Gegenstand (z.B. Last) kippt, wenn sein Schwerpunkt die Kippkante überschreitet.

Das Standmoment eines Teleskopladers wird gebildet aus denjenigen Mo menten, die den Telelader auf seine Aufstellfläche drücken. Das Standmo ment besteht aus den Einzelmomenten des Fahrzeugs und eventuellem Oberwagen.

Als Kippmoment bezeichnet man die Kräfte, die das Bestreben haben, den Teleskopstapler umzukippen. Auslegermoment und Lastmoment zählen dazu.

Standmoment und Kippmoment verändern sich während der Arbeit mit dem Teleskoplader, insbesondere beim Wippen, Teleskopieren oder Drehen.

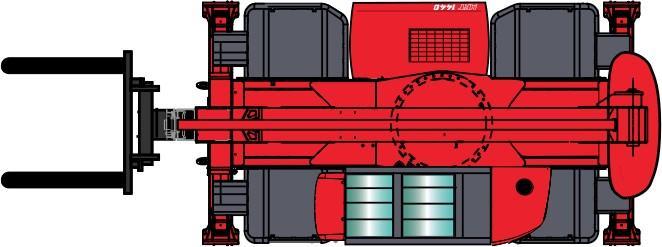

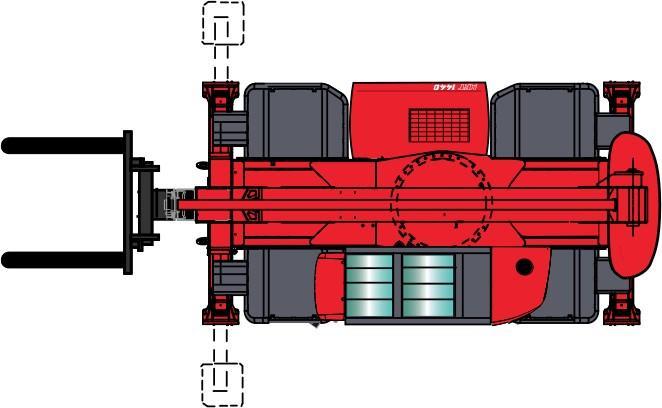

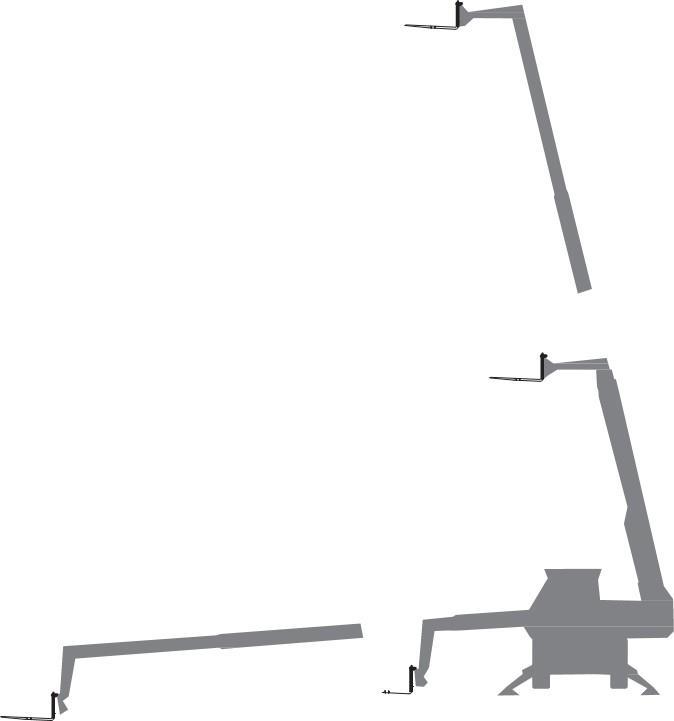

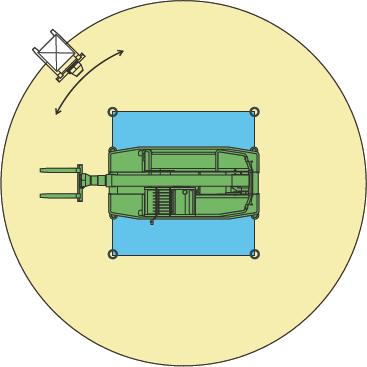

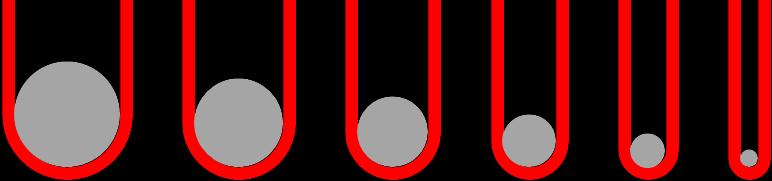

Telelader auf vier Stüt zen abgestützt. Die beste Konfiguration, um Lasten über 360° auf nehmen, bzw. absetzen zu können.

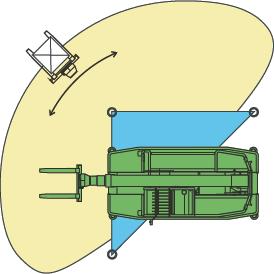

Telelader nur auf den vorderen Stützen abge stützt. Lasten können über ein Segment, meist +/ 30° nach vor ne gehoben werden.

Telelader ohne Abstüt zung, die Kippkanten werden von der Rei fenmitte gebildet. He bevorgänge nur nach vorne durchführbar.

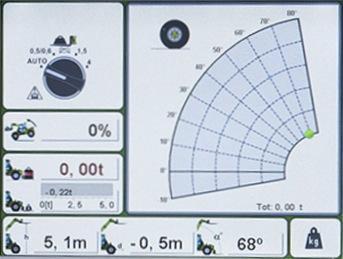

Die Aufgabe von Lastmomentbegrenzungssystemen ist es, einen Überlas tungszustand am Teleskoplader auszuschließen, Schäden an der Ausrüs tung zu vermeiden sowie schwere Unfälle zu verhindern und dadurch Men schenleben zu schützen.

In den unterschiedlichen Betriebsarten wird der Wippzylinderdruck gemes sen und in einen Kraftvektor zwischen seinen Anlenkpunkten am Teleaus leger und dem Rahmen umgerechnet. Mit dem Hebelarm rechtwinklig zu diesem Kraftvektor durch den Auslegeranlenkpunkt, kann das Gesamtmo ment berechnet werden.

Mit der gerechneten Ausladung wird aus der Traglast die zulässige Maxi mallast ermittelt. Überschreitet die berechnete Istlast diese Maximallast, so kommt es zum LMB STOP und alle lastmomenterhöhenden Bewegungen des Teleskopladers werden abgeschaltet.

Tragfähigkeit

Maschinen mit einer maximalen Tragfähigkeit größer oder gleich 1000 kg oder einem Kippmoment größer oder gleich 40000 Nm müssen mit Einrich tungen ausgestattet sein, die den Fahrer warnen und eine Gefahr bringende Bewegung verhindern, und zwar bei Überlastung, entweder durch Über schreiten der maximalen Tragfähigkeiten oder durch Überschreiten der ma ximalen Lastmomente, oder Überschreiten der Kippmomente.

Sie sind als Bediener eines Teleladers dafür verantwortlich, dass der Teles koplader nicht über die jeweils höchstzulässige Belastung hinaus betrieben wird. Sie dürfen sicherheitswidrige Weisungen Ihres Arbeitgebers oder an deren Befugten auf der Baustelle nicht befolgen.

Ausladung

Bezeichnet den Abstand von der Drehkranzmitte bis zur Mitte des Anbauteils (Roto Geräte), das der Last aufnahme dient. Bei starren Auslegern gilt als Be zugspunkt die Außenkante vom Fahrzeug, meistens die Reifen. Gleiches gilt für den Begriff Radius.

Hubhöhe Der Abstand vom Grund (Boden) bis zum Anbauteil, die Senktiefe ist das Gegenstück dazu. Die Bezugs punkte sind vom Fahrer frei wählbar.

Lastgewicht Die mit dem Teleskoplader angehobene Netto Last, ohne zusätzliches Equipment wie bspw. Traverse oder Hebemagnet.

Nutzlast

Tragfähigkeit

Ist die Summe aus dem eigentlichen Lastgewicht, Anschlagmittel und Lastaufnahmeeinrichtung.

Ist die Aufnahme von maximalem Lastgewicht in Ab hängigkeit von unterschiedlichen Auslegerlängen und Ausladungen. Die Tragfähigkeit eines Teleskopstap lers verringert sich mit zunehmender Ausladung.

Richtlinie 2006/42/EG 4.2.2.

Auslastung

Das Verhältnis zwischen der momentan angehobenen Last und der maximal möglichen Last. Meist wird der Wert in Prozent angegeben.

Abschaltung

Damit bezeichnet man den durch die LMB erzwunge nen Stop der lastmomentvergrößernden Bewegun gen.

Eine Überlastsicherung muss bei Erreichen Maximallast gefahrbringende (lastmomentvergrößernde) Bewegungen abschalten. Höchstens jedoch 10% über dem maximal zulässigen Lastmoment (bei 2 t Maximallast muss die Abschaltung spätestens bei 2,2 t erfolgen).

Nach einer Abschaltung der Überlastsicherung dürfen nur noch lastmo mentverringernde Bewegungen fahrbar sein.

DGUV-V 52 §31 (3)

DGUV-V 52 §30 (14)

Der Bediener eines Teleskopstaplers darf Überbrückungstaster für Überlastsicherungen nur für die vom Hersteller gemäß Betriebsanleitung vorgesehenen Montagevorgänge (z.B. Wechsel von Anbaugeräten) betätigen.

Der Teleskopstaplerfahrer darf eine Überlast nach Ansprechen des Last momentbegrenzers nicht durch Einziehen/Anheben des Auslegers aufneh men.

DGUV-V 52 §31 (3)

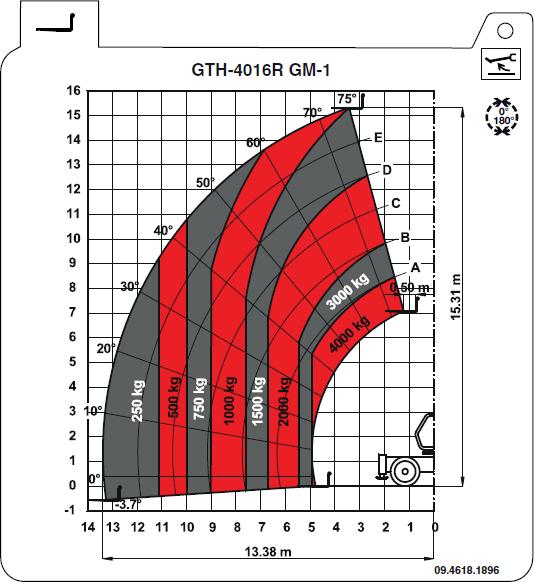

Die höchstzulässige Belastung eines Teleskopstaplers ergibt sich aus den Traglasttabellen. Diese Belastung ändert sich bei einem Teleskopstapler in Abhängigkeit der Ausladung und des Lastgewichts, sowie des jeweiligen Anbaugeräts. Aus der Traglasttabelle ersichtlich ist die maximale Traglast bei der jeweiligen Ausladung bzw. Hubhöhe des Anbaugerätes.

Der Bediener eines Teleskopladers darf sein Gerät nicht über die jeweils höchstzulässige Belastung (Nennlast) hinaus belasten. Er hat Lastmoment begrenzer auf den jeweiligen Rüstzustand einzustellen.

Daher muss der Teleskopstaplerfahrer vor Beginn der Hebearbeiten mit Hilfe der Tragfähigkeitstabellen prüfen, ob er mit dem Lader die zu hebende Last überhaupt bewältigen kann. Die Lastmomentbegrenzung (LMB) ist in diesem Zusammenhang nur die „letzte Sicherheit“

Die Tabellen eines Teleskopstaplers sind in einzelne Lastzonen eingeteilt. Innerhalb der Lastzonen kann der dabei angegebene Lastwert bei diesem Radius gehoben werden. Die Lastzonen selbst befinden sich bezogen auf den Radius nicht immer in der Senkrechten, sondern können je nach Be triebszustand und Anbauteil in den oberen Höhenbereichen reduzierte Werte aufweisen.

Zur ordnungsgemäßen Verwendung des Lastdiagramms muss der Fahrer zunächst Folgendes ermitteln und/oder darüber verfügen:

1. Ein zugelassenes Anbaugerät.

2. Das ordnungsgemäße Lastdiagramm.

3. Das Gewicht der anzuhebenden Last.

4. HÖHE, auf der die Last platziert werden soll.

5. ABSTAND des Platzierungspunkts der Last zu den Vorderrädern des Teleskopladers.

6. Auf dem Lastdiagramm die Linie für die Höhe ausfindig machen und ihr bis zum Abstand folgen.

7. Der Wert in der Lastzone, bei dem sich die beiden schneiden, ent spricht der maximalen Tragfähigkeit für diesen Hubvorgang. Wenn sich die beiden an einer Trennlinie zwischen Zonen schneiden, muss der kleinere Wert verwendet werden.

Der in der Lastzone angegebene Wert muss gleich dem oder größer als das Gewicht der anzuhebenden Last sein. Die Begrenzungen der Lastzone auf dem Lastdiagramm ermitteln und diese Begrenzungen einhalten.

UMKIPPGEFAHR. Alle auf dem Nennlastdiagramm aufgeführten Lasten gehen davon aus, dass sich die Maschine auf festem Untergrund befindet und der Rahmen waagerecht ist, dass die Gabelzinken gleichmäßig auf dem Gabelträger angeordnet sind, dass die Last auf der Gabel zentriert wird, dass zweckmäßige Reifengrößen mit ordnungsgemäßem Luftdruck verwendet werden und dass sich der Teleskoplader in gutem Betriebszu stand befindet.

Vor dem Anheben einer Last sollte die Machbarkeit des Hubs überprüft werden. Bei Maschinen, die nicht mit der Auslegerwinkel Referenzskala oder der Referenzskala für das Ausfahren des Auslegers ausgerüstet sind, ist es unter Umständen schwierig, die Last innerhalb der in den Lastdiagrammen angegebenen Bereiche richtig anzuordnen.

Die Verwendung der Lastdiagramme ist die einzige Methode, die empfohlen wird, um das durch die Standsicherheit hervorgerufene Risiko zu vermin dern. Auch wenn ein System für die Standsicherheit eingebaut ist, wird nicht der gleiche Grad an Standsicherheit wie mit dem richtigen Gebrauch der Lastdiagramme erreicht.

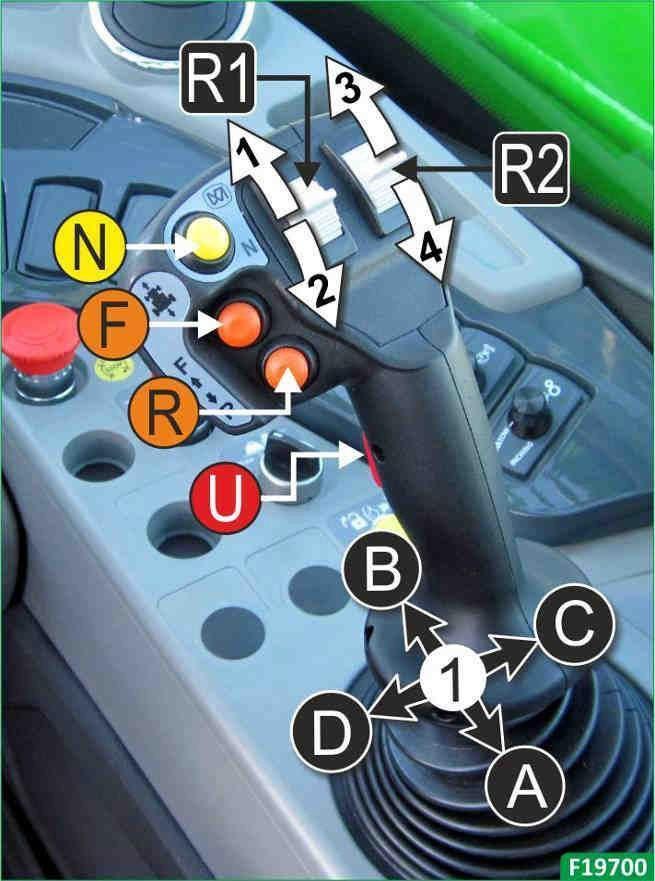

Die verschiedenen Hersteller der Teleskopstapler bieten unterschiedliche Bedienungsarten der elementaren Fahrbewegungen.

Der Fahrer muss alle Funktionen des Joystick Bedienungshebels verste hen, bevor er die Maschine in Betrieb nimmt. Dies setzt u. a. das Studium der Betriebsanleitung voraus.

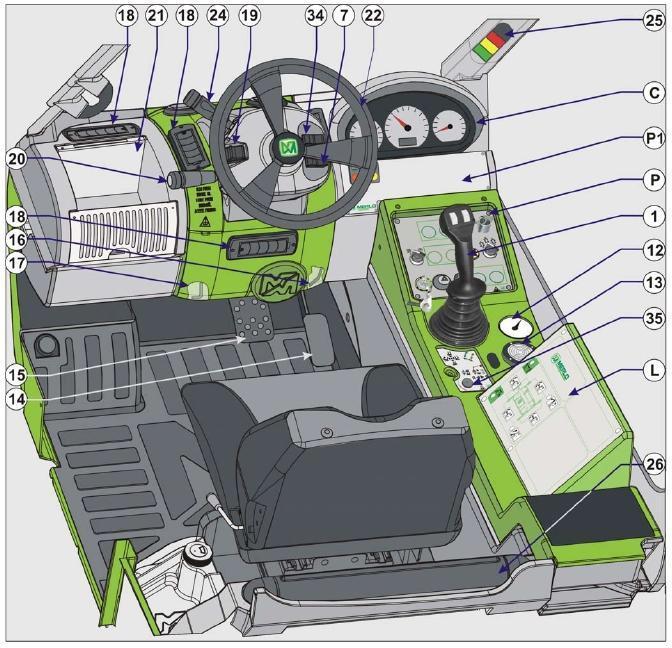

Bei diesem Teleskopstapler werden die Primärfunktionen mit nur einem Meisterschalter (Joystick) realisiert.

N = Neutralstellung

F = Vorwärtsfahrt R = Rückwärtsfahrt U

= Totmanntaster

A = Teleskoparm anheben

B = Teleskoparm senken C

= Anbaurahmen senken D

= Anbaurahmen heben R1

= aus / einteleskopieren

R2 = Hydraulik Anbaugerät

Ausbildung Teleskopstapler

Die Bedienung mit der Fernsteuerung ermöglicht es dem Teleskopstaplerfahrer sich vom Gerät zu entfernen, einen geeigneten Platz einzunehmen und die Hubarbeiten unter den besten Sichtbedingungen durchführen.

Zur Bedienung des Laders muss sich der Fahrer mit der Fernsteuerung an einem sichern Platz auf der Baustelle befinden, d.h. kein Herumlaufen wäh rend dem Bedienen des Teleskopstaplers. 1

Bei den heutzutage verwendeten Kreuzsteuerhebeln an den Fernbedie nungen finden sich die elementaren Fahrbewegungen meist in Anlehnung an die Eurosteuerung.

Wenn die elektronische Steuerung des Teleskopladers ausfällt, kann der Ausleger manuell eingefahren und dann abgesenkt werden. Bei laufen dem Motor folgendermaßen vorgehen:

1. Den Getriebesteuerhebel in den Leerlauf schalten, die Feststell bremse betätigen und die Räder mit Unterlegkeilen sichern.

2. Die Motorhaube öffnen und den (im Werkzeugkasten der Kabine befindlichen) Griff in die entsprechende Ventileinheit schrauben oder einen 9 mm Schlüssel anbringen.

3. Den Ventilhebel vorsichtig betätigen um die gewünschte Bewe gung auszuführen.

Der Ventilhebel darf nur zum Einfahren und anschließenden Absenken der Last verwendet werden. Das Ausfahren/Anheben der Last könnte die Maschine beschädigen und/oder zum Umkippen führen, was schwe re oder tödliche Verletzungen verursachen kann.

Heutzutage werden meist elektrische Notbedienungen verwendet die von einer separaten Hilfspumpe versorgt werden.

BetrSichV Anhang 2 Nummer 2.4

Um Teleskopstapler als Ganzes und/oder ihre Bestandteile in einem tech nisch sicheren Zustand zu erhalten, müssen sie bei der täglichen Inbetrieb nahme auch Prüfungen unterzogen werden.

Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit die Arbeitsmittel vor der Benutzung auf Mängel überprüft werden und während der Benutzung so weit möglich Mängelfreiheit gewährleistet ist. Bei Feststellung von Mängeln, die Auswirkungen auf die Sicherheit der Beschäftigten haben, dürfen die Arbeitsmittel nicht benutzt werden. Werden derartige Mängel während der Benutzung festgestellt, dürfen die Arbeitsmittel nicht weiter benutzt werden.

Die täglichen Prüfungen bestehen aus einer Sichtkontrolle und den nachstehend beschriebenen Funktionsprüfungen. Sie müssen von einer beauft ragten, sachkundigen Person ausgeführt werden (z. B. dem ausgebildeten Teleskopstaplerfahrer).

Bei der Inspektion vor Inbetriebnahme handelt es sich um eine Sichtprü fung, die vor jeder Arbeitsschicht vom Bediener vorzunehmen ist. Bei dieser Inspektion soll festgestellt werden, ob die Maschine offenkundige Fehler aufweist, bevor der Bediener mit den Funktionsprüfungen beginnt. Die In spektion vor Inbetriebnahme dient auch zur Entscheidung, ob Routinewar tungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Vom Bediener dürfen nur die i dieser Bedienungsanleitung aufgeführten routinemäßigen Wartungsaufgaben durchgeführt werden.

Wenn eine Beschädigung oder nicht genehmigte Abweichung vom fabrik neuen Zustand festgestellt wird, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Wartungstechnikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers vorgenommen werden. Nach den Reparaturarbeiten muss der Bediener vor den Funktionsprüfungen eine erneute Inspektion vor einer Inbetriebnahme durchführen.

Es empfiehlt sich der Einsatz einer Check Liste, damit ein Meldesystem für mögliche Mängel organisiert ist.

Erkannte Mängel sind unverzüglich dem Vorgesetzten zu melden. Hebear beiten dürfen erst ausgeführt werden, wenn die Mängel durch einen Fach mann behoben wurden.

Hydraulikschläuche und zylinder unbeschädigt und dicht?

Stimmt der Druck bei Luftreifen?

Reifen ohne Schäden?

Teleskopstapler ohne Austritt von Betriebsflüssigkeiten?

Hydrauliköl hat den richtigen Füllstand?

Fahrer Rückhaltesystem (Gurt/Bügel) ohne Beschädigung?

Füllstand Treibstoff und Kühlwasser in Ordnung?

Karosserie ohne Beschädigung?

Schweißnähte der tragenden Teile in Ordnung?

Sind alle Warnaufkleber vollständig und lesbar?

Befinden sich die Betriebs- und Sicherheitshandbücher in der Kabine?

Ist das jeweilige Anbaugerät korrekt montiert?

Sind Abstützungen, Ausleger und Drehkranz gefettet?

Sind sämtliche Bolzen, Stifte, Schrauben und Muttern gesichert?

Sind die Spiegel sauber und unbeschädigt?

Sind Unterlegkeile am Teleskopstapler vorhanden?

Ist der Lader frei von losen Teilen?

Sind Aufstiege und Standflächen Fett und Ölfrei?

Sind Unterlegplatten für eine eventuelle Abstützung vorhanden?

Funktionieren Heizung, bzw. Krimaanlage?

Beleuchtung, Blinker, Hupe und Rückfahrwarner funktionstüchtig?

Ist das Lenkungsspiel weniger als zwei Finger breit?

Startet der Motor leicht und läuft ruhig?

Schalldämpfer ohne ungewöhnliche Lautstärke oder Rauchfahne?

Funktionieren Betriebs und Feststellbremse?

Ist die Wirkung der Betriebsbremse beidseitig gleichmäßig?

Fahrfunktionen vorwärts/rückwärts in Ordnung?

Funktionieren die einzelnen Lenkprogramme?

Funktionieren Totmanntaster, bzw. Sitzkontaktschalter?

Lässt sich eine eventuell vorhandene Abstützung ausfahren und senken?

Sind alle Joystick Funktionen einwandfrei und ordnungsgemäß?

Werden alle Fahrbewegungen nach Loslassen des Joysticks beendet?

Funktioniert der Not Aus Schalter?

Funktioniert die Rahmennivellierung (falls vorhanden)?

Kann die Notpumpe aktiviert werden (falls vorhanden)?

Funktioniert die Lastmomentbegrenzung korrekt?

Bei der Inbetriebnahme und den erforderlichen Prüfpunkten müssen natür lich auch die Vorgaben der Hersteller in der Betriebsanleitung des jeweili gen Teleskopstaplers berücksichtigt werden.

11 Fahrbetrieb auf öffentlichen Straßen 2 11.1 Straßenfahrt

2 11.2 Erforderliche Fahrerlaubnis

3 11.3 Verladung auf Tieflader 4

Für kurze Wegstrecken bieten die meisten Teleskopstapler die Möglichkeit selbstständig zu fahren. Meist werden Telelader aber auf einem Tieflader verladen.

Nachfolgende Punkt müssen beim Fahren mit einem Teleskopstapler im öffentlichen Straßenverkehr zwingend beachtet werden:

1. Eine lenkbare Hinterachse muss bei einem Teleskopstapler gesperrt sein, es darf nur mit der Vorderachslenkung gelenkt werden!

2. Gabelzinken müssen bei selbstfahrenden Arbeitsmaschinen abge baut, oder nach oben geklappt werden!

3. Alle Maschinen die schneller als 30 km/h fahren, müssen mit einem Tacho ausgerüstet sein!

4. An der Maschine müssen mindestens dreiGeschwindigkeitsschilder sein, die dem Verkehr signalisieren wie schnell die Maschine fährt.

5. Bei einem Teleskopstapler muss immer ein Bremskeil mitgeführt werden!

6. Die Arbeitsscheinwerfer dürfen nur beim Arbeitseinsatz eingeschal tet sein dann auch nur wenn andere nicht geblendet werden (als Ackerschlepper und Zugmaschine zugelassene Lader sind von der Regelung ausgenommen)!

7. Bei Straßenfahrten mit einem Telelader muss die Schürfkante der Schaufel mit einer Schutzleiste abgedeckt sein!

8. Die Schaufel muss während der Fahrt leer sein und sich in Fahrtstel lung befinden, z.B. 250 mm über dem Boden (also bei einem Telela der nicht den Arm hochfahren)!

9. Die Arbeitshydraulik muss abgeschaltet sein!

10. Das Fahren mit Gabelzinken, auch mit Schutz, ist nicht erlaubt!

11. Kennzeichnungspflichtig sind Teleskopstapler wenn ihre bauartbe dingte Höchstgeschwindigkeit über 20 km/h liegt!

12. Bei Fahrten ohne Schaufel, bitte in den Fahrzeugpapieren nach schauen, was der Hersteller freigegeben hat! Viele Teleskopstap ler haben nur eine ABE.

Wird mit dem Teleskopstapler öffentlicher Verkehrsraum befahren, so gelten zusätzlich das Straßenverkehrsgesetz, die StVO, die StVZO sowie die FeV. Entscheidende Kriterien dafür, welche Führerscheine gefordert sind, sind das zulässige Gesamtgewicht der Maschinen und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.

Teleskopmaschinen bis 25 km/h

Flurförderzeuge wie z. B. Teleskopstapler und Ähnliches bis 25 km/h sowie land oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis zu einer Geschwindigkeit von 32 km/h, mit Anhängern bis 25 km/h, dürfen mit dem Führerschein der Klasse L gefahren werden

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen bis 40 bzw. 60 km/h Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h sowie selbstfahrende land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 60 km/h dürfen mit dem Führerschein Klasse T gefahren werden. Die Klasse T bezieht sich aber ausschließlich auf Maschinen aus dem land oder forstwirtschaftlichen Bereich.

Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen

Fahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 Tonnen dürfen von Führerscheininhabern der Klassen B und BE (Pkw, ehemals Klasse 3) gefahren werden.

Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen

Fahrzeuge (Lkw) und auch Teleskopmaschinen mit einem zulässigen Ge samtgewicht bis zu 7,5 Tonnen dürfen auf öffentlichen Straßen von Inha bern des Führerscheins Klasse C1 ehemals Bestandteil der Klasse 3 bewegt werden, auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg.

Mit den Führerscheinen der Klassen C und CE (ehemals Klasse 2, Lkw) dürfen alle Teleskopstapler gefahren werden.

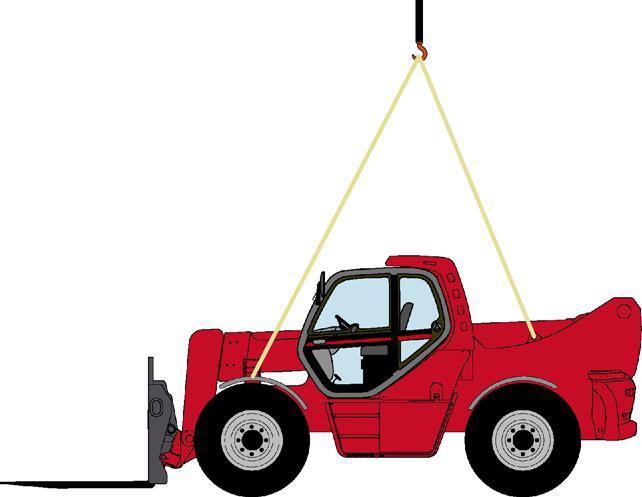

Sind keine speziellen Auffahrrampen vorhanden, kann der Teleskopstapler an den dafür vorgesehenen Laschen angeschlagen und auf den Tieflader gehoben werden.

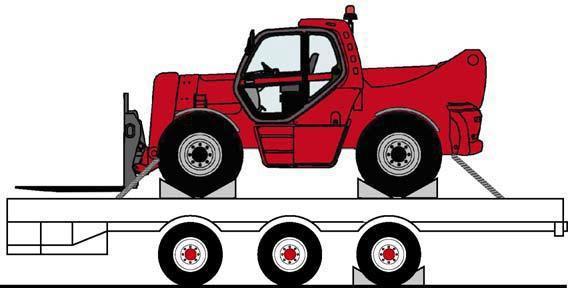

Die vier Räder des Teleskopladers müssen idealerweise mit Keilen oder Steckrungen gegen Wegrollen gesichert werden. Zusätzlich muss das Fahrzeug an den dafür vorgesehenen Laschen entsprechend der korrekten Ladungssicherung verzurrt werden.

12 Arbeitsbetrieb 2

12.1 Anheben der Last..........................................................................2 12.2 Lastaufnahme aus Höhen .............................................................3 12.3 Aufnahme einer nicht palettierten Last 5 12.4 Fahrten auf Gefälle 5 12.5 Arbeiten mit Seitenneigung ...........................................................5 12.6 Handzeichen 6

Vor Beginn eines Hubvorgangs muss sicher gestellt sein, dass der Boden fest und frei von Hindernissen für die Bewegung der Maschine ist. Das für die Arbeitsausrüstung und den Rüstzustand des Teleskopladers passende Lastdiagramm muss herangezogen werden. Vor der Aufnahme einer Last müssen deren Gewicht und Lastschwerpunkt bekannt sein.

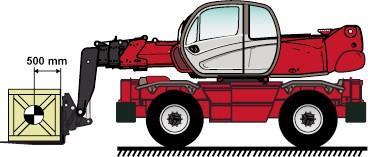

Das Lastdiagramm für den Teles 0,5 m koplader gilt für eine Last, deren Schwerpunkt sich 500 mm ge messen vom Gabelträger befindet

Bei unregelmäßigen Lasten muss vor jeder Handhabung der Last schwerpunkt bestimmt werden.

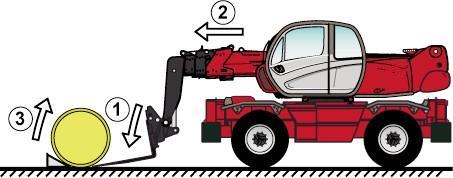

Mit dem Teleskopstapler die Last bei eingefahrenem Ausleger und waagerechten Gabelzinken vor sichtig und rechtwinklig anfahren.

Abstand und Zentrierung der Ga belzinken der Last anpassen.

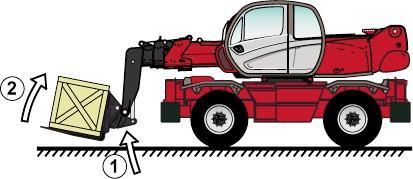

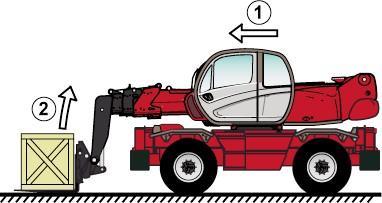

Langsam vorwärts fahren und die Gabelzinken vor der Last zum Anschlag bringen (1). Falls nötig, während der Aufnahme der Last den Teleskop leicht anheben (2). Handbremse und Neutralstellung aktivieren.

Die Last anheben (1) und die Werkzeugaufnahme nach hinten in Transportstellung kippen (2) um die Stabilität sicher zu stellen.

Überzeugen Sie sich davon, dass die Gabelzinken leicht unter der Last hindurch passen. Mit dem Teleskoplader die Last mit waage rechten Gabeln rechtwinklig an fahren, dabei langsam und vor sichtig vorgehen.

Die Gabelzinken vor der Last zum Anschlag bringen. Handbremse anziehen und den Hebel des Fahrtrichtungswahlschalters in Neutralstellung bringen.

Die Last leicht anheben (1) und den Gabelträger zum Stabilisie ren der Last nach hinten neigen (2).

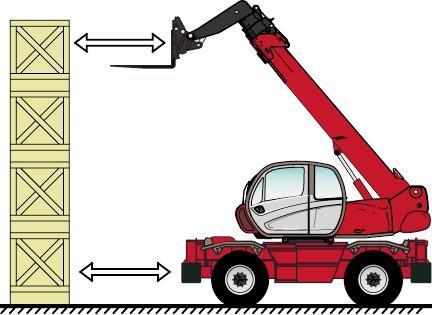

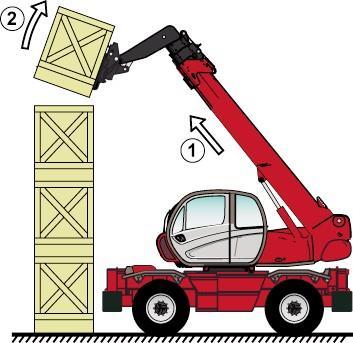

Soweit möglich, die Last absen ken, ohne den Teleskoplader zu verfahren. Den Teleskop anhe ben (1), um die Last frei zu fah ren, den Teleskop einfahren (2) und den Teleskop absenken (3), um die Last in Transportstellung zu bringen.

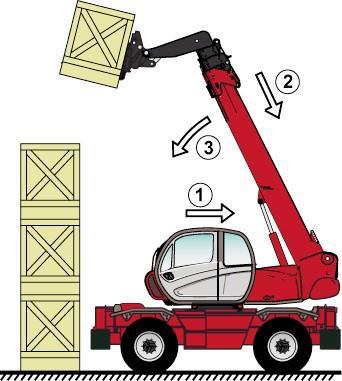

Sollte dies nicht möglich sein, mit dem Teleskoplader durch sehr langsames und vorsichtiges Fah ren zurückfahren (1), den Teles kop einfahren (2) und den Ausle ger absenken (3), um die Last in Transportstellung zu bringen.

Beim Aufstapeln gilt die rückwärti ge Reihenfolge.

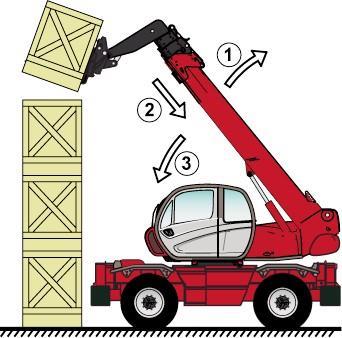

Den Gabelträger nach vorn nei gen (1) und den Teleskop ausfah ren (2), dabei den Gabelträger wieder nach hinten neigen (3) um die Gabeln unter die Last zu Schieben. Falls nötig, Last verkei len.

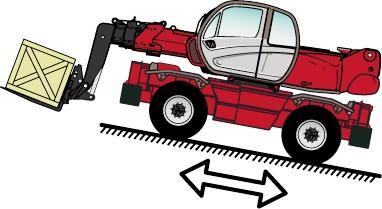

Im entladenen Zustand ist das Maschinenheck das “schwere Ende”. So fahren, dass die Gabeln hangabwärts weisen.

Im beladenen Zustand ist die Frontpartie der Maschine das “schwere Ende”. So fahren, dass die Gabeln hangaufwärts weisen. Außerdem kann so die Ladung nicht von der Gabel rutschen.

Den Ausleger nicht anheben, wenn der Rahmen nicht waagerecht (0 Grad) liegt, sofern nicht anders im Lastdiagramm angegeben. Die Ma schine muss mittels der Rahmen ausgleichsfunktion nivelliert wer den.

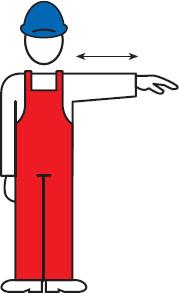

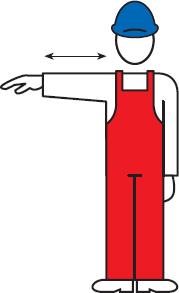

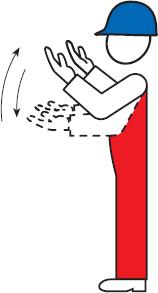

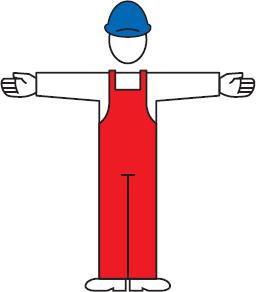

Handzeichen müssen genau, einfach, aussagekräftig, leicht durchführbar, verständlich und deutlich voneinander abgegrenzt sein. Die Person, die Zeichen gibt (Einweiser), erteilt mit Hilfe von Handzeichen dem Empfänger (Teleskopladerfahrer), Anweisungen für bestimmte Arbeitsvorgänge. Der Einweiser muss den gesamten Ablauf der Arbeitsvorgänge beobachten können, ohne durch die Arbeitsvorgänge gefährdet zu sein. Der Einweiser muss sich ausschließlich dem Laderfahrer widmen. Sobald der Fahrer die erhaltenen Anweisungen nicht mit ausreichender Sicherheit durchführen kann, muss er den Arbeitsvorgang unterbrechen und neue Anweisungen anfordern.

►Stufe 2a

13 Außergewöhnliche Einsatzbedingungen 2

13.1 Teleskopstapler in der Nähe elektrischer Freileitungen.................2 13.2 Abstände zu spannungsführenden Leitungen................................2 13.3 Spannungstrichter 3 13.4 Blitzschlag 3 13.5 Lasten heben bei Wind..................................................................4 13.6 Beaufort Skala 4 13.7 Der Untergrund 5 13.8 Böschungen und Gruben 6

DIN EN 50110-1

Viele Einsätze mit einem Teleskopstapler beinhalten außergewöhnliche Einsatzbedingungen. Zum eigentlichen Betrieb kommen also noch zusätz lich erschwerende Faktoren, die allesamt berücksichtigt werden müssen, um Hubarbeiten sicher ausführen zu können.

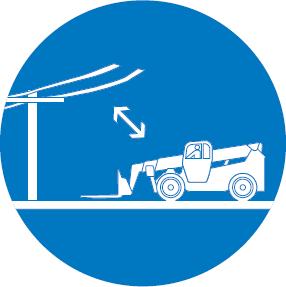

Der Telelader oder dessen Lasten dürfen nicht in die Nähe von elektrischen Leitun gen bewegt werden. Je nach Art der aus geführten Arbeit, den verwendeten Geräten, den transportierten Lasten und den vorhandenen Spannungen ist ein Sicher heitsabstand festzulegen, um direkte Kon takte oder gefährliche Entladungen zu vermeiden.

Für das Arbeiten in der Nähe elektrisch betriebener Bahnanlagen oder stromführenden Freileitungen gelten die Weisungen und Vorschriften der entsprechenden Leitungseigentümer (DB, Privatbahnen, Energieversorger usw.). Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen müssen mit dem Eigentümer vereinbart und umgesetzt werden.

Da nicht immer können Leitungen spannungsfrei geschaltet werden. Dann verbleibt nur das Einhalten ausreichender Sicherheitsabstände, um eine Berührung des Teleskopstaplers mit dem elektrischen Leiter zu vermeiden.

Spannung 1 kV 110 kV 220 kV 380 kV Abstand 1 m 3 m 4 m 5 m

Wenn möglich Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen: herausfah ren, heraus schwenken, Ausleger verstellen.

Keinesfalls die Fahrerkabine verlassen, falls Sie von dort aus den Teleskopstapler bedienen.

Außenstehende auffordern, Abstand zu halten.

Veranlassen, den Strom abzuschalten.

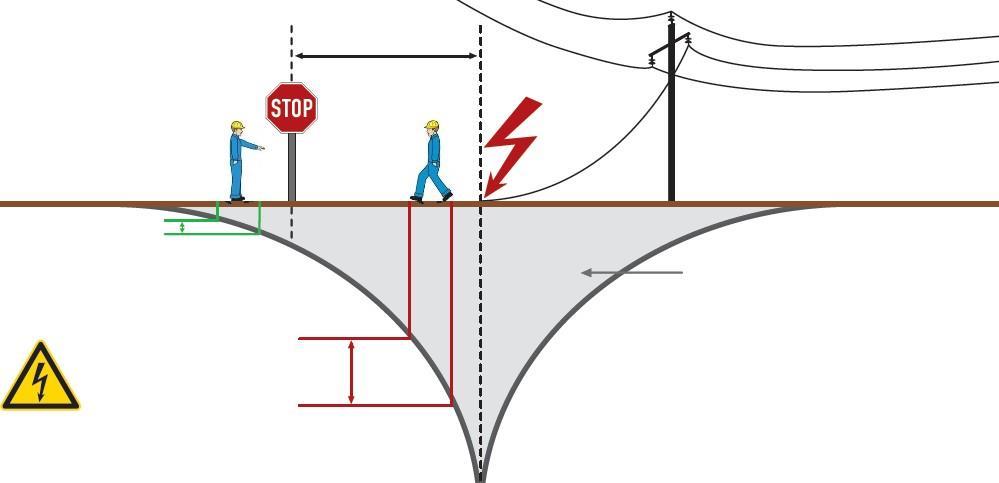

Grenze des 20 m Gefahrenbereichs Keine Schrittspannung Spannungstrichter Lebensgefährliche Schrittspannung

Berührt ein abgerissenes Seil einer Hochspannungsleitung den Erdboden, so fließt elektrischer Strom in das Erdreich. In diesem Bodenbereich können Menschen von Fuß zu Fuß eine Spannung abgreifen (Schrittspannung). Von jeder Berührungsstelle des Seiles mit dem Boden oder anderen unter Spannung stehenden Teilen, die vom Seil berührt werden, ist ein Mindest abstand von 20 Metern einzuhalten.

Der Spannungstrichter kann gefahrlos verlassen werden, wenn man sich mit ganz kleinen Schritten (halbe Schuhlänge) entfernt. Man kann auch mit geschlossenen Füßen aus dem Spannungstrichter hüpfen oder so von einem Fuß auf den anderen springen, dass der Boden nicht gleichzeitig mit beiden Füßen berührt wird.

Bei Gewitter oder Sturm darf mit dem Te leskopstapler nicht gearbeitet werden. Rechtzeitig vorher soll der Mast einge schoben und abgelegt werden, um die Gefahr eines Blitzeinschlags zu reduzieren.

Ein Teleskopstapler mit ausgeschobenem Teleskop bietet eine große Windangriffs fläche. Kommt noch eine großflächige Last dazu wirkt der Staudruck noch stär ker. Der Wind kann den Kran zum Kippen bringen! Aufgrund fehlender Konstanz ist der Parameter Wind bei Anheben einer Last besonders aufmerksam zu kontrollie ren.

Werden großflächige Lasten bei Wind angehoben, sollte die Last grundsätz lich mit wenigstens zwei Sicherungsleinen versehen werden, um eine un kontrollierte Rotation zu verhindern.

Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit für den Betrieb von Teleskop staplern ist aus der jeweiligen Betriebsanleitung ersichtlich. Ein Windmesser liefert zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit präzise Daten.

Windstärke Windgeschwindigkeit Staudruck Bft. Bezeichnung m/s Km/h daN/m² 0 still 0 0,2 1 0 1 leiser Zug 0,3 - 1,5 1 - 5 0 - 1 2 leichte Briese 1,6 3,3 6 11 0,2 0,6 3 schwache Briese 3,4 5,4 12 19 0,7 1,8 4 mäßige Briese 5,5 7,9 20 28 1,9 3,9 5 frische Briese 8,0 10,7 29 38 4,0 7,2 6 starker Wind 10,8 13,8 39 49 7,3 11,9 7 steifer Wind 13,9 17,1 50 61 12,0 18,3 8 stürmischer Wind 17,2 20,7 62 74 18,4 26,8 9 Sturm 20,8 - 24,4 75 - 88 26,9 - 37,3 10 schwerer Sturm 24,5 28,4 89 102 37,4 50,5 11 orkanartiger Sturm 28,5 32,6 103 117 50,6 66,5 12 Orkan 32,7 u. > 118 u. > 66,6 u. >

Besondere Vorsicht gilt bei großflächigen Lasten, da der Teleskopstapler durch den anstehenden Staudruck umstürzen kann

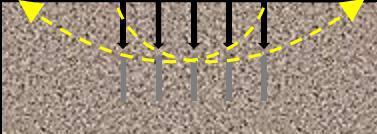

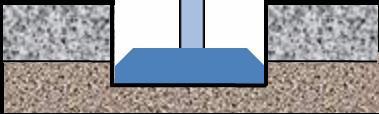

Eine Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb der Teleskopstapler ist ihr Ein satz auf tragfähigem Untergrund. In jedem Fall muss der Boden dem Druck standhal ten, sowohl auf Reifen als auch im abge stützten Zustand. Reicht die Fläche der Abstützpratzen nicht aus, müssen diese der Tragfähigkeit des Bodens entsprechend unterbaut werden.

Beispiel: Es gibt Teleskoplader, die unter Last einen Druck von rund 100 kN über die Auflagefläche eines Reifens, bzw. über die Abstützpratzen an den Untergrund weiter leiten. Rechnet man Druck / Fläche, so ergibt dies einen spezifischen Druck von ca. 165 N/cm². Hier muss auf alle Fälle zusätzlich unterbaut werden, um den Bodenarten der nachfolgenden Tabelle und so mit ihrer Aufnahmefähigkeit gerecht zu werden.

DIN 1054 Auszug

Ausbildung Anschläger

Der Boden läuft entlang der Gleitlinien weg. Häufig bei nichtbindigen Böden oder lockerer Lagerung vorkommend. Aber auch bei bindi gen Böden ist der Zustand entscheidend für die Tragfähigkeit. Die Belastung wird überwie gend vom Bodenwasser getragen. Schwer kontrollierbar.

Unter Belastung ständig fortschreitendes Ein sinken der Stützen. Hauptsächlich vorkom mend bei bindigen Böden und wassergesättigten Sanden. Bedingt kontrollierbar.

Bodendurchbruch, schlagartig und ohne Vor zeichen. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein, z.B. eine Betonplatte über einer Trag schicht, die sich gesetzt hat oder vom Grund wasser weggespült wurde. Nicht kontrollierbar.

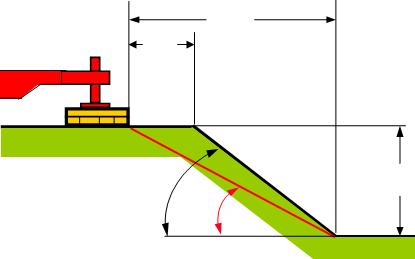

Entsprechend der Bodenart ist ein ausreichender Sicherheitsabstand A und Sicherheitsabstand B sowie ein Schutzstreifen S mit einem Teleskopstapler nahe einer Böschung einzuhalten.

14 Drehbarer Oberwagen 2 14.1 Grundsätzliches ............................................................................2 14.2 Abstützüberwachung.....................................................................3 14.3 Freistehend 4 14.4 Kranbetrieb mit Winde 5 14.5 Verbote beim Kranbetrieb..............................................................6

Teleskopstapler mit drehbarem Oberwagen und Hubwinde sind prinzipiell Krane, und unterliegen in ihrer Handhabung auch den jeweiligen Vorschrif ten für Krane (DGUV V 52). Grund hierfür sind natürlich die zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten und die damit einhergehenden Gefahren.

Eine Vielzahl von Einzelhandlungen zuverlässig und in der richtigen Rei henfolge ausgeführt, ergeben erst den bestimmungsgemäßen Kranhub. Dazu gehören insbesondere folgende Tätigkeiten:

o Fahrzeug nur in Bereichen betreiben, deren Untergrund ausreichend tragfähig ist.

o Mit dem Kranfahrzeug bzw. der Kranabstützung vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu Böschungen und Grubenrändern einhalten.

o Kran bestimmungsgemäß abstützen.

o Kran waagerecht innerhalb der vom Hersteller zugelassenen Gren zen ausrichten.

o Höchstzulässige Belastung an Hand des Tragfähigkeitsschildes be stimmen,

o Last sicher am Kran anschlagen (anschlagen lassen).

o Handzeichen für das Einweisen vorher mit Einweiser oder Anschlä ger absprechen.

o Durch Anschläger am Kran angehängte Last erst auf dessen Zei chen hin anheben.

o Beim täglichen ersten Hub die Last nur gering anheben und dann stoppen: Bremsprobe!

o Mit dem Kran angehobene Lasten dürfen mit dem Trägerfahrzeug nur sehr langsam verfahren werden.

o Last nie drücken, schleifen, losreißen oder schräg ziehen.

o Windeinwirkung auf Kran und Last berücksichtigen, erforderlichen falls Kranbetrieb einstellen.

o Personen nicht gefährden, bei Bedarf Warnsignal geben, nötigen falls Kranbewegungen stoppen.

Generell gilt es für den Bediener eines Teleskopstaplers die passenden Lastkarten für den jeweiligen Abstützzustand zu verwenden. Ein Irrtum hier bei kann zum Umstürzen des Laders führen.

Teleskopstapler modernerer Bauart sind mit einer Abstützüberwachung ausgestattet. Die Ausfahrzustände der Schiebeholme und die einzelnen Abstützdrücke werden permanent überwacht. Entsprechend der tatsächli chen geometrischen Konfiguration des Teleskopstaplers kann somit die Lastmomentüberwachung automatisch angepasst werden.

Die nebenstehende Konfiguration zeigt den Teleskoplader komplett abgestützt. Alle 4 Schiebeholme sind vollständig ausgefahren und auf allen Stützen steht Druck an. Eine Last kann somit über den vollständigen Drehbereich von 360° aufgenommen und bewegt werden.

In diesem Beispiel ist der vordere Schiebeholm nur zum Teil ausgefah ren. Das System reagiert mit einer Traglastreduzierung in Richtung der vorderen linken Stütze.

Verliert wie im nebenstehenden Bei spiel eine Stütze ihren Druck (z. B. bei Bodenversagen), so werden die Kippkanten vom System neu ermittelt Der Arbeitsbereich wird entsprechend so limitiert, dass zu keiner Zeit die Last in Richtung linke hintere Stütze gedreht werden kann.

Viele Geräte bieten auch die Möglichkeit freistehend über 360° Arbeitsbe reich Lasten zu heben und zu transportieren.

Insbesondere beim Aufwippen zur Seite besteht hier die Gefahr nach Hinten zu kippen. Lediglich Systeme mit aktiver Stützenüberwachung können dies verhindern. Dieselbe Gefahr besteht bei einem Lastabriss.

Mit hydraulischen Winden oder auch hydraulischen Seilwinden als Anbau gerät wird der Teleskopstapler zum Kran.

Für Einsätze bzw. um das sichere Heben der Last zu garantieren, ist stets die Tragkraft des Anbauteils mit Winde zu berücksichtigen. Das Lastgewicht der Anbauteile (Windenrahmen, Winde, Hakenflasche) reduziert die eigent liche Nutzlast.

1. Kran über höchstzulässige Belastung belasten.

2. Schrägzug (Last außerhalb der Lastbereiche herziehen).

3. Festsitzende Lasten losreisen (Spundwand, Bäume, festsitzende Schalungselemente, festgefrorene Bauteile).

4. Lasten schleifen, Fahrzeuge bewegen (am Boden herziehen).

5. Fahren über Personen mit kraftschlüssig angeschlagenen Lasten.

6. Unkontrolliertes Fahren bei starkem Wind (Windstärke siehe Betriebsanleitung, je nach Lastfall Betrieb einstellen).

7. Weniger Abstand als 0,5 m zwischen äußeren kraftbetätigten Kranteilen und festen Teilen der Umgebung oder der Last).

8. Überlastsicherung verstellen (Umsturzgefahr!).

9. Personenbeförderung ohne Anzeige bei der BG und ohne Arbeits korb (14 Tage vorher melden, mitgeteilte Schutzvorschriften beach ten).

15 Arbeitsbühne 2 15.1 Grundsätzliches ............................................................................2 15.2 Anbau

Der Einsatz von Arbeitsbühnen auf Teleskopladern ist auf vielen Baustellen alltäglich geworden. Für deren Betrieb gelten spezielle Vorschriften (DGUV G 308-008).

Bei Verwendung einer Arbeitsbühne an einem Teleskoplader müssen deren Bediener speziell unterrichtet worden sein. Ferner gilt es die folgenden Punkte zu beachten.

o Ein Teleskoplader muss für den Einsatz mit einer Arbeitsbühne bau seitig vorgerüstet sein.

o Der Teleskopstapler muss über einen Notablass verfügen.

o Vor dem Einsatz ist eine vorherige Gefährdungsbeurteilung durch den Unternehmer Voraussetzung.

o Die verwendete Arbeitsbühne muss zugelassen und geprüft sein.

o Bei stärkerem Wind oder aufziehendem Gewitter ist der Einsatz ei ner Arbeitsbühne verboten.

o Personen in der Arbeitsbühne müssen mit einem Sicherheitsgeschirr gesichert sein.

o Eine zweite Sicherungsperson am Boden ist bei Bühnen-Einsätzen Pflicht. Sie sollte mit dem Notablass System des Teleskopladers vertraut sein.

o Mit Personen in der Arbeitsbühne darf nicht auf Reifen verfahren werden.

o Der Bediener des Teleskopladers muss über eine schriftliche Beauft ragung verfügen.

o Bei Verwendung einer Arbeitsbühne müssen die sich darin befindlichen Personen durch technische Maßnahmen gegen Quetschgefahr am Ausleger geschützt sein.

o Der Betrieb der Arbeitsbühne ist nur vom Korb aus zulässig, da nur dann die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen aktiv sind.

o Der Kran muss vollständig abgestützt und verbolzt sein.

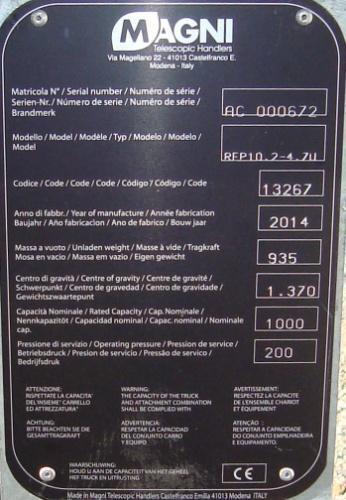

o Das Typenschild der Arbeitsbühne muss vorhanden und leserlich sein. Die darauf befindlichen technischen Daten müssen den Anfor derungen des Einsatzes entsprechen.

o Die Sicherheitshinweise über Anbau und Verwendung aus der Be triebsanleitung, die sich als Label auf der Bühne befinden, müssen den Anwendern bekannt sein.

o Die Arbeitsplattform kann durch teleskopieren und aufwippen des Auslegers in die Wechselaufnahme eingehängt werden.

o Danach muss der durchgehende Sicherungsbolzen gesteckt wer den.

o Hydraulische und elektrische Verbindungen herstellen.

o Die Arbeitsbühne in Betrieb nehmen und bodennah eine Funktions probe durchführen.

o Aggregat für den Notablass bereit halten.

o Sicherstellen der Kommunikation zwischen den Personen im Ar beitskorb und der Sicherungsperson.

Die zu verwendende Arbeitsbühne muss mit dem Grundgerät zusam men sicherheitstechnisch geprüft und abgenommen sein. Die Sachkundigenprüfung muss im Prüfbuch eingetragen sein.

Besteht die Gefahr des Kippens, z. B. durch Verhaken oder Aufsetzen, müssen sich die in Arbeitskörben befindlichen Personen unter Verwendung persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz an den am Perso nenaufnahmemittel vorhandenen Anschlagpunkten sichern. Anschlag punkte sind der Verwendungsanleitung des Arbeitskorbes zu entnehmen.

Maßnahmen gegen Gefährdung durch unbeabsichtigten Kontakt von mitfahrenden Beschäftigten mit der Arbeitsumgebung

(1) Der Arbeitgeber hat technische Maßnahmen zur Vermeidung oder, wenn das nicht möglich ist, zur Reduzierung der mechani schen Gefährdungen, die verursacht werden durch unbeabsich tigten Kontakt von mitfahrenden Beschäftigten mit der Arbeitsum gebung, z. B. eingequetscht werden zwischen Hubarbeitsbühne und Dachkonstruktion, gequetscht werden beim Hochfahren an Regalen mit Arbeitsbühnen für Flurförderzeuge, zu treffen.

(2) Solche Maßnahmen können z. B. sein:

Betätigungselement mit Panik Stellung, z. B. Dreistel lungs Joysticks mit Panik Stellung bei Hubarbeitsbühnen, der die Not-Stopp-Funktion oder Reversierbewegung bei Überschreiten des Stellbereichs des Bedienelements aus löst,

trennende Schutzeinrichtung (Umzäunung) oder Zustimmungsschaltung, welche die Person auf der Arbeitsbühne während der Fahr und Hubbewegungen an einen vorge sehenen Platz bindet, z. B. beim Hochfahren an Regalen mit Arbeitsbühnen für Flurförderzeuge.

TRBS 2121-4 4.2.3

TRBS 2111-1 3.2.5

TRBS 2111-1 3.2.12 Maßnahmen gegen Gefährdung durch herausgeschleudert werden von Beschäftigten aus dem mobilen Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber hat technische Maßnahmen zur Vermeidung oder, wenn das nicht möglich ist, zur Reduzierung der mechani schen Gefährdungen, die verursacht werden durch Einwirkung von Beschleunigungskräften, z. B. Peitscheneffekt bei Ausleger arbeitsbühnen, zu treffen.

(2) Solche Maßnahmen können z. B. sein:

technische Systeme zur Vermeidung von Kollisionen,

Einsatz von mobilen Arbeitsmitteln mit geschlossenen Kabinen,

Anbringung von Anschlagpunkten mit Rückhaltesyste men,

Verwendung von Rückhaltesystemen.

►Stufe 2a

16 Anschlagmittel 2 16.1 Anschlagen...................................................................................2 16.2 Auswahl der Anschlagmittel ..........................................................2 16.3 Anschlagseile 3 16.4 Kennzeichnung Anschlagseile 4 16.5 Verwendung von Anschlagseilen...................................................4 16.6 Ablegereife 5 16.7 Ablegekriterien Stahlseile 5 16.8 Anschlagketten 6 16.9 Kettenteilung 6 16.10 Güteklassen...............................................................................7 16.11 Verwendung von Anschlagketten 7 16.12 Kennzeichnung von Anschlagketten 8 16.13 Kettenprüfungen 8 16.14 Ablegekriterien Anschlagketten..................................................9 16.15 Rundschlingen und Hebebänder................................................9 16.16 Kennzeichnung von Rundschlingen 10 16.17 Verwendung von textilen Anschlagmitteln 11 16.18 Farbcode 11 16.19 Ablegereife Hebebänder..........................................................12 16.20 Ablegereife Rundschlingen......................................................12

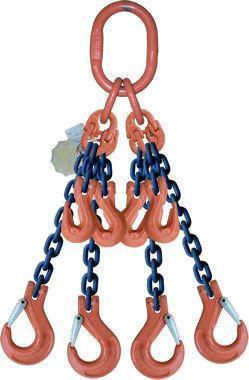

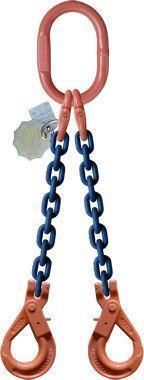

Um mit einem Teleskopstapler eine Last anzuheben, sind zusätzliche Ein richtungen (Lastaufnahmeeinrichtungen) notwendig. Zu diesen Lastauf nahmeeinrichtungen gehören:

Tragmittel: Sie sind mit dem Teleskopstapler dauernd verbunden. Dazu gehören Lasthaken oder Hubwerke.

Lastaufnahmemittel: Sie sind nicht zum Teleskopstapler gehörende Ein richtungen. Sie nehmen die Last auf und werden mit dem Tragmittel ver bunden. (Traverse, Schuttcontainer, Betonkübel usw.)

Anschlagmittel: Sie sind nicht zum Teleskopstapler gehörende Einrichtungen. (Ketten, Hebebänder, Anschlagseile, Rundschlingen)

Unter „Anschlagen“ versteht man das Befestigen der Last am Tragmittel von Hebezeugen oder an Lastaufnahmemitteln unter Verwendung eines An schlagmittels. Bevor eine Last am Teleskopstapler angeschlagen wird, müssen folgende Punkte überprüft werden:

Wie schwer ist die Last?

Wo liegt der Schwerpunkt?

Welches Anschlagmittel ist zu verwenden?

Welche Tragfähigkeit muss das Anschlagmittel mindestens besitzen?

Anschlagmittel Anwendung

Seile

Ketten

Hebebänder Rundschlingen

Kombination aus Seil-Kette-Seil

Für Lasten mit glatten, öligen oder rutschigen Oberflä chen.

Für heißes Material, rutschfeste Lasten und scharf kantige Objekte.

Für besonders rutschige oder empfindliche Lasten, z.B. Walzen, Wellen, Fertigteile, lackierte Teile.

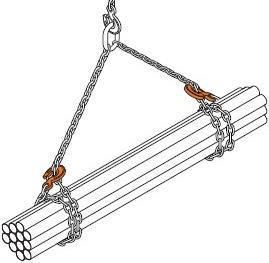

Für Transport von Profilstahl und auf Baustellen, wenn mit der überdimensionierten Kette scharfkantige Las ten umfasst werden und das Seil zum Durchstrecken unter den Lasten verwendet wird.

Arten & Aufbau:

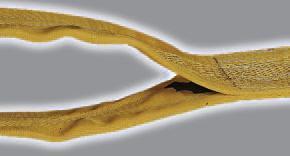

Anschlagseile können 1 , 2 , 3, oder 4strängig sein. Sie können mit ver pressten (Aluminium oder Stahl) oder gespleißten Seilschlaufen ausgeführt sein. Es gibt endlos gespleißte / gelegte Kabelschlagseile oder gepresste Anschlagseile.

Basismaterial: 6 litzige Kreuzschlagseile mit Faser oder Stahleinlage und 8 litzige Stahl drahtseile mit Stahleinlage Diese Seile haben einen Durchmesser von 8mm bis 60mm. Die Festigkeitsklassen betragen mind. 1770 N/mm².

Beschlagteile:

Anschlagseile können mit Ringen, Haken, Schäkel etc. ausgestattet sein. Die Tragfähigkeit muss für die auf dem Seil angegebene Traglast ausrei chend sein.

Tragfähigkeiten:

Den angegebenen Tragfähigkeiten ist ein Belastungsfaktor (Sicherheitsfak tor) von 5 zu Grund zu legen. Die Tragfähigkeit (WLL) ist die maximale Last, mit der das Anschlagmittel im täglichen Umgang belastet werden darf.

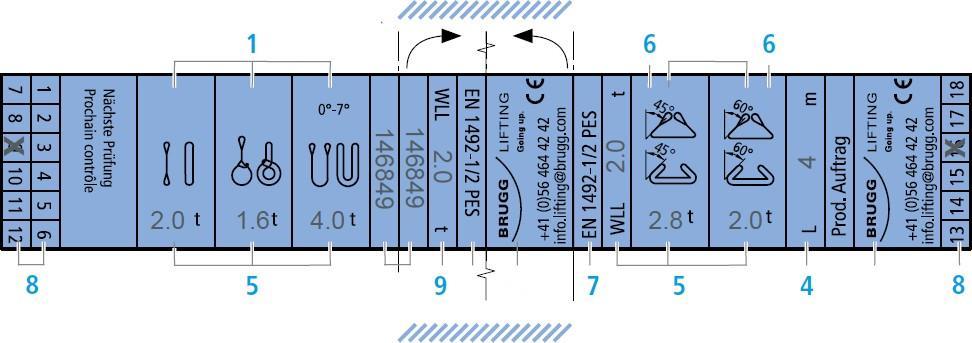

Die Kennzeichnung erfolgt bei einsträngigen Seilen meist direkt auf der Kausche. Diese Kennzeichnung muss Herstellerkennzeichen, Tragfähigkeit, CE-Kennzeichen enthalten.

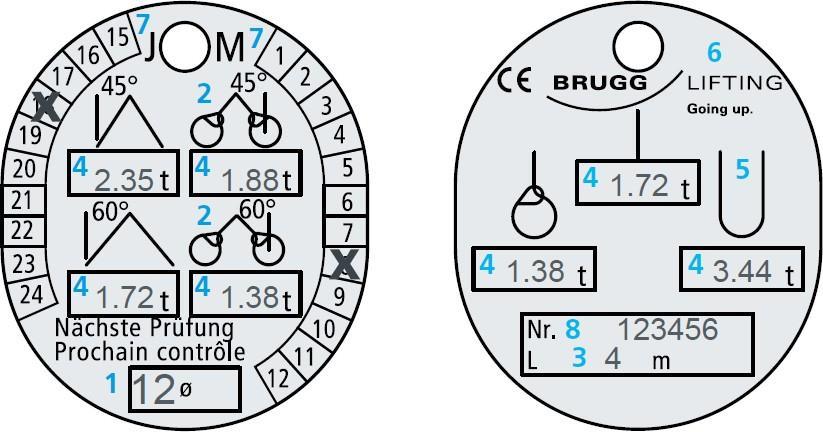

Mehrstranggehänge besitzen einen Tragfähigkeitsanhänger

1. Drahtseil Durchmesser in mm 2. Neigungswinkelbereich der Stränge 3. Nutzlänge (Auflage Auflage) 4. WLL in t (Working Load Limit) 5. Offene Anschlagarten (im Bau nicht empfohlen) 6. Hersteller 7. Datum der nächsten Prüfung (Jahr/Monat) 8. Herstellernummer

Drahtseile dürfen nicht verknotet werden

Bei scharfkantigen Lasten sind die Drahtseile mit einem Kanten schutz (Kantholz, Gummistück) zu schützen.

Presshülsen von Seilschlaufen dürfen nicht an Kanten der Last, in Lasthaken oder in die Bucht der Schnürung gelegt werden.

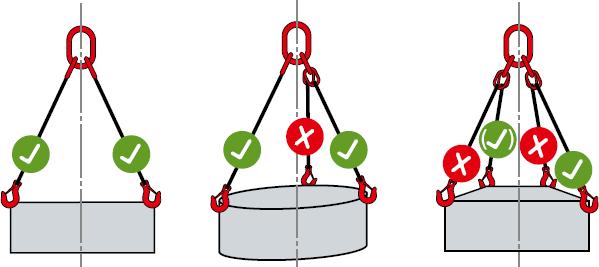

Der Aufhängering muss sich am Kranhaken frei bewegen können.

Drahtseile nicht am Boden entlang ziehen; starker Verschleiß.

Drahtseile ohne Bezeichnung der Tragfähigkeit (Plakette) dürfen nicht benützt werden.

Ein Drahtseil ist ein Gebrauchsartikel mit einer begrenzten Lebensdauer. Viele Eigenschaften eines Drahtseiles verändern sich im Laufe seiner Ein satzzeit. So steigt beispielsweise seine Bruchkraft zunächst mit zunehmen der Laufzeit leicht an, um dann aber nach Überschreiten eines Maximums infolge Drahtermüdung oder Drahtverschleiß rapide abzufallen.

Es wird eine tägliche Sichtprüfung von Drahtseilen und Seilendbefestigun gen auf etwaige Schäden empfohlen. Mindestens einmal jährlich muss das Seil durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Fehlende oder unleserliche Kennzeichnung.

Ungleichheit der einzelnen Teile des Anschlagseiles (sollte mit der entsprechenden EN Norm für dieses Bauteil übereinstimmen).

Zufällig verteilte Drahtbrüche: 6 auf 6d oder 14 auf 30d

Konzentration der Drahtbrüche: 3 benachbarte Drahtbruche.

Verschleiß von mehr als 10% vom Nennmaß oder unter dem festgelegten Mindestmaß.

Verformung oder Risse an Presshülsen, Aufhänge , bzw. Endglie dern / Beschlagteilen (Oval Ringe, Haken, Anpressteile, Kauschen, Schäkel usw.) oder Herausziehen der Spleißenden.

Schädigung durch Hitzeeinwirkung an Drahtseilen, Aufhänge , End gliedern oder Beschlagteilen durch sichtbare Anlaufverfärbung.

Verluste von Schmiermittel.

Schädigung durch Lichtbogen.

Rundstahlketten, die zum Anschlagen von Lasten benutzt werden, müssen geprüfte Ketten sein. Rundstahlketten entstehen in vielen Formen und Qua litäten durch Widerstands Schweißen der vorgebogenen Kettenglieder. An schließend werden sie wärmebehandelt, gereckt und geprüft. Nach Zerreiß und Biegeproben werden die Kettenglieder der geprüften Rundstahlketten i bestimmten Abständen (herstellerabhängig) gestempelt.

Die Anschlagkette ist das einzige Anschlagmittel, das verkürzt werden kann

n

Nur Ketten mit einer Teilung, die nicht größer ist als das Dreifache des Kettenglied Durchmessers, dürfen als Anschlagketten verwendet werden.

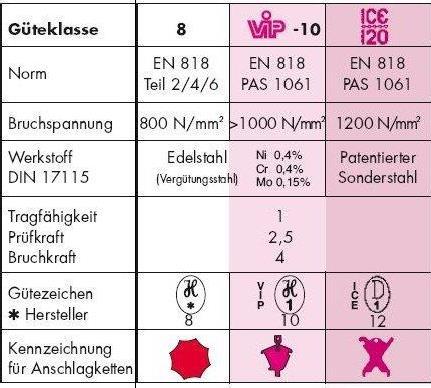

Durch unterschiedliche Stahlfestigkeiten ergeben sich starke Unterschiede hinsichtlich der Tragfähigkeit und der Einsatzmöglichkeit. Abhängig vom verwendeten Werkstoff werden Rundstahlketten in Güteklassen eingeteilt (z.B. Güteklasse 8, Güteklasse 10). Jede Anschlagkette muss mit einer Kennzeichnung, z.B. Kettenanhänger versehen sein. Hierdurch erfolgt auch die Definition der Güteklasse.

-12

Als Sicherheitsfaktor bei Ketten (Bruchkraft) gilt 4 fach.

Kettenglieder dürfen nicht mit Draht zusammengebunden oder mit Schrauben zusammengehalten werden.

Notglieder dürfen nicht verwendet werden.

Es dürfen keine lösbaren Verbindungsteile für Ketten eingesetzt werden, die nicht mindestens der Güteklasse 8 entsprechen.

Haken dürfen nicht mit ihrer Spitze in ein Kettenglied eingehängt werden.

Liegende Ketten dürfen nicht mit Lasten überrollt werden.

Gedehnte (überlastete) Ketten dürfen nicht weiter verwendet werden.

Tragfähigkeit gemäß Tragfähigkeitsanhänger beachten.

Ketten sind vor dem Anhängen auszudrehen.

Ausbildung Anschläger

DGUV-R 100-500 Kapitel 2.8 3.15.2.2

Fehlt an einer Anschlagkette der Kettenanhänger, muss die Tragfähigkeit der Kette reduziert werden. Die Kette darf nur wie eine Kette der Güteklasse 2 belastet werden.

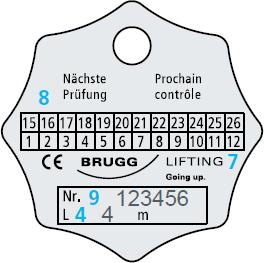

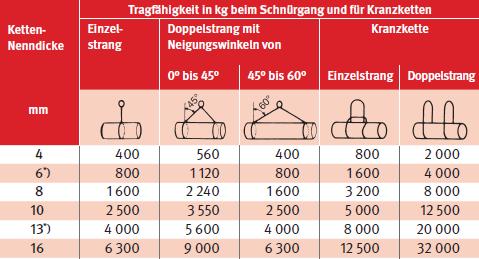

16.12 Kennzeichnung von Anschlagketten 1. Kettennenngröße 2. Anzahl Stränge 3. Neigungswinkelbereich der Stränge 4. Nutzlänge (Auflage Auflage) 5. WLL in t (Working Load Limit) 6. Offene Anschlagarten (im Bau nicht empfohlen) 7. Hersteller 8. Datum der nächsten Prüfung (Jahr/Monat) 9. Herstellernummer 10. Güteklasse 8 = Anzahl der Ecken am Kettenanhänger

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Rundstahlketten, die als An schlagmittel verwendet werden, in Abständen von längstens drei Jahren einer besonderen Prüfung auf Rissfreiheit unterzogen werden. Beispiels weise der elektromagnetischen Rissprüfung. Die Prüfungsergebnisse müs sen in die Kettenkartei eingetragen werden.

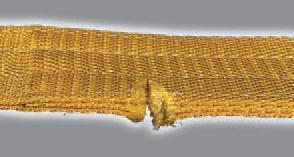

Bei folgenden Schäden sind Ketten der Benutzung zu entziehen:

Längung um mehr als 5 % bei Kette oder Einzelglied

Abnahme der Glieddicke (Nenndicke) an irgendeiner Stelle ummehr als 10 %

Bruch eines Kettengliedes

Anrisse in einem Kettenglied

Verformung eines Kettengliedes

Bei folgenden Schäden sind Lasthaken der Benutzung zu entziehen:

Anrisse, insbesondere Querrisse im Schaft, Hals, Gewinde oder Ha kenmaul

Abnutzung im Hakenmaul (Steghöhe) um mehr als 5 %

Aufweitung des Hakens um mehr als 10 %

Grobe Verformungen im Hakenmaul

Hebebänder und Rundschlingen lassen sich leicht transportieren, ange nehm an der Last anbringen und sind anschmiegsam und lastschonend. Kein anderes Anschlagmittel bietet diese Kombination von hoher Festigkeit und Schonung der Last. Kein anderes Anschlagmittel wird aber so häufig durchschnitten wie Rundschlingen oder Hebebänder.

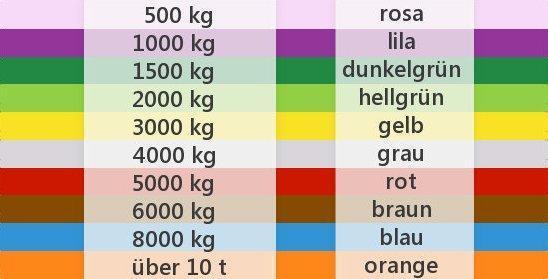

Aufgrund der unterschiedlichen Chemiefasern, aus denen sie hergestellt sind, haben Chemiefaserhebebänder und Rundschlingen spezielle Ei genschaften. Die für die bestimmungsgemäße Nutzung notwendigen Anga ben müssen aus einem farbigen Etikett hervorgehen. Textile Anschlagmittel haben einen 7 fachen Sicherheitsfaktor.

Polyester Hebeband (PES), erkennbar am blauen Etikett: Wärmebestän digkeit: 40°C bis + 100°C, gute Beständigkeit gegenüber den meisten mi neralischen Säuren, schlechte Beständigkeit gegen Laugen (deshalb nicht mit Seife waschen).

Polyamid Hebeband (PA), erkennbar am grünen Etikett: Wärmebestän digkeit: 40°C bis + 100°C, gute Beständigkeit gegen Laugen, wird von mi neralischen Säuren angegriffen.

Polypropylen Hebeband (PP), erkennbar am braunen Etikett: Wärmebe ständigkeit: 40°C bis + 80°C, wird wenig von Säuren und Alkalien angegrif fen, zeichnet sich durch höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemika lien aus, mit Ausnahme von Lösemitteln.

16.16 Kennzeichnung von Rundschlingen

Vor dem Hebeeinsatz ist das richtige Anschlagmittel, die Anschlagart (direkt, geschnürt, in U Form etc.) mit der entsprechenden Trag kraft, sowie die Oberfläche der Last zu bestimmen

Vor jedem Gebrauch ist die einzusetzende Rundschlinge auf Ein satzfähigkeit bzw. auf Beschädigung zu prüfen

Rundschlingen dürfen niemals verknotet werden

Das Label mit seinen Angaben muss jederzeit gut lesbar sein

Nie über die angegebene Traglast belasten (siehe Tragfähigkeitsta belle)

Die zu hebende Last muss gegen Herabfallen und Verrutschung ge sichert werden.

Nie über einer Temperatur von + 100° C einsetzen

Nie unter einer Temperatur von 40° C einsetzen (ab 0° C nur tro ckene Hebeschlingen verwenden)

Die zu hebende Last soll mit voller Bandbreite aufgenommen wer den

Bei scharfkantigen Lasten sind Kantenschutz Produkte (Schutz schläuche, Kantenschutzwinkel etc.) zu verwenden

Die zu hebende Last darf nicht abgestellt werden, wenn dadurch die Rundschlinge beschädigt werden kann.

Die Lagerung erfolgt an trockenen und luftigen Räumen. Sie sind vor Hitze, offenem Feuer und sonstigen zerstörenden Stoffen zu schüt zen.

►Stufe 2a

17 Anschlagen von Lasten 2

17.1 Wahl der richtigen Anschlagmittel .................................................2

17.2 Scharfe Kante ...............................................................................3

17.3 Tragfähigkeit des Anschlagmittels 3

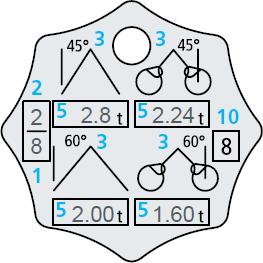

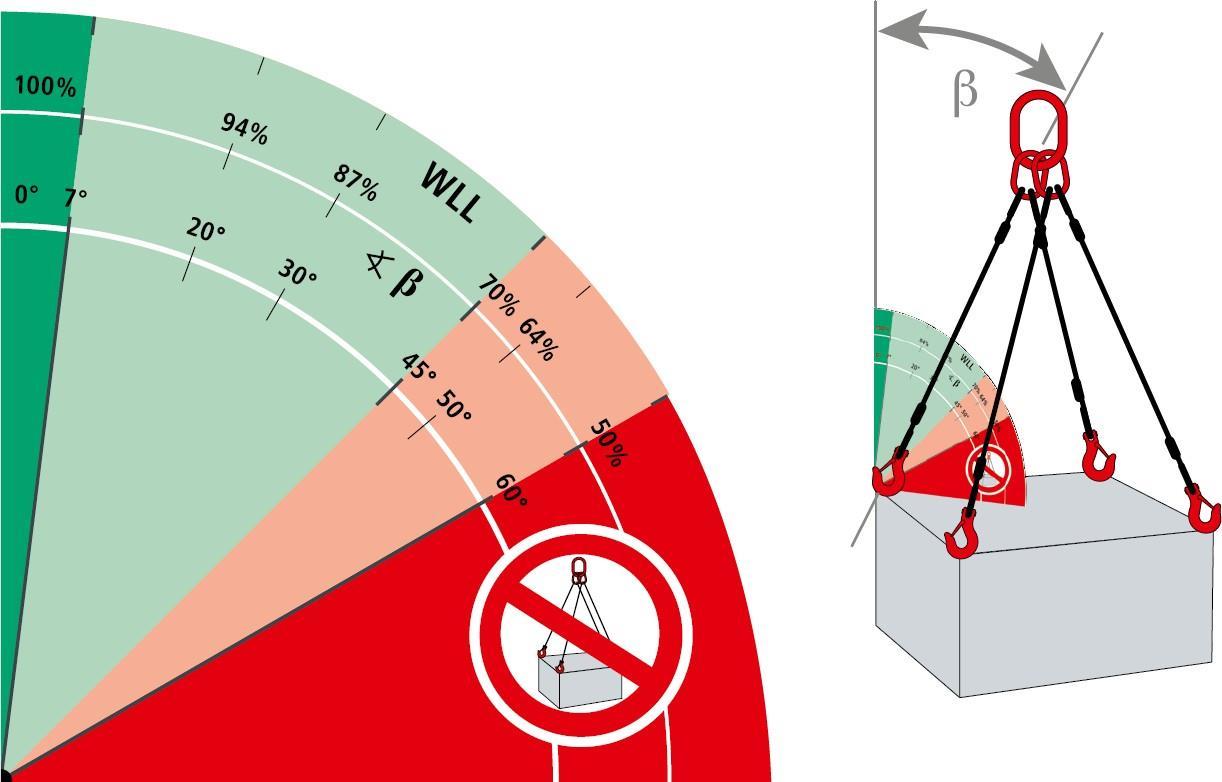

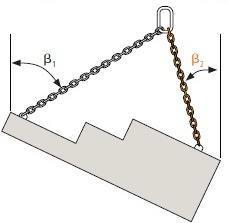

17.4 Neigungswinkel 4

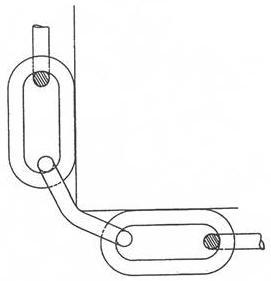

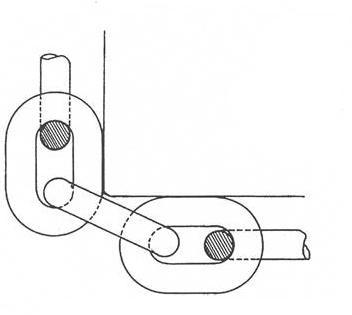

17.5 Anschlagarten...............................................................................4

17.6 Kombination mehrerer Anschlagarten 6

17.7 Asymmetrische Lasten 7

17.8 Drei und viersträngige Anschlagmittel 7 17.9 Druckkraft 8 17.10 Hängegang................................................................................8

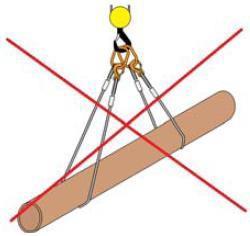

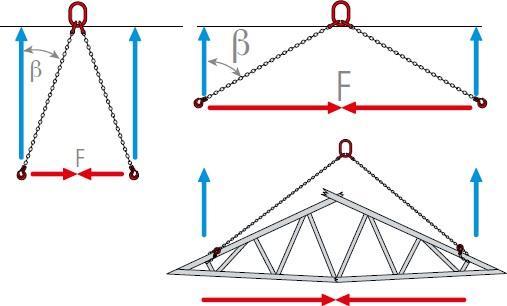

DGUV-R 100-500 Kapitel 2.8