17 minute read

v Toledo, su compañía perdurable

from VASO COMUNICANTE

J o r g e P e c h C a s a n o v a Toledo, su compañía perdurable

La presente evocación integra un texto reciente con otros dos publicados hace veintiún años, cuando algunos estábamos convencidos de que Francisco Toledo viviría para siempre.

Advertisement

UN APRESURADO RECUENTO BIOGRÁFICO

El artista Francisco Toledo nació el 17 de julio de 1940, año complicado para México. Entonces el presidente Lázaro Cárdenas dejaba el poder y se veía forzado a nombrar como sucesor a un militar que era visto como seguro aliado de los Estados Unidos, Manuel Ávila Camacho. Contra él se postuló Juan Andreu Almazán, ex general que se definía como “anticomunazi” para marcar su distancia frente al presidente y sus políticas de izquierda.

El niño Francisco Benjamín López Toledo no se enteró, pero un mes después de su alumbramiento, el país fue sacudido por el fraude electoral del Partido de la Revolución Mexicana (el futuro PRI) contra el candidato opositor Andreu Almazán, quien perdió a 150 de sus partidarios asesinados por matones al servicio del partido oficial. Los seguidores del opositor burlado quisieron levantarse en armas, pero su líder prefirió evitar un baño de sangre y cargó para el resto de su existencia con acusaciones de traición y cobardía.

Para cuando Andreu Almazán murió en 1965, todavía amargado por su derrota electoral, el joven Francisco Benjamín, nacido por casualidad en la colonia Tabacalera del Distrito Federal, estaba consolidando con su regreso a México una brillante carrera artística iniciada en 1960 en París, donde lo descubrió su paisano Rufino Tamayo junto con otro genial artista, Rodolfo Nieto.

Para entonces, el hijo de Francisco López Orozco y de Florencia Toledo Nolasco ya era conocido como Francisco Toledo, pintor y grabador de raro talento. Acaso el racismo y el clasismo imperante en el medio artístico de la capital mexicana hizo demorar el reconocimiento al arte de Toledo. No figuró con prominencia en el movimiento de la Ruptura, al cual pertenecía por razones cronológicas. Tampoco su paisano Nieto fue recibido con mucho entusiasmo por el grupo de artistas que dominó las galerías a partir de 1966.

Nieto, cuyo don para la pintura era acaso mayor que el de Toledo, declinó en aquel ambiente. Moriría prematuramente en 1985, tras haber abandonado la pintura. Francisco Toledo, en cambio, trabajó sin descanso para perfeccionar su arte. A fines de la década de 1970 ya era un creador con gran reconocimiento, sobre todo, por su actitud frente a las causas sociales. Mientras sus contemporáneos de la Ruptura evadían involucrarse en cuestiones políticas, pese al sacudimiento que comenzó con la matanza de Tlatelolco, Toledo empezó a interesarse en causas sociales. Para iniciar, en Juchitán, ciudad de origen de su familia, Toledo fundó la Casa de la Cultura en 1971, junto con los poetas Macario Matus y Víctor de la Cruz.

Diez años después, al remontar en 1981 el movimiento de la Coordinadora Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), con la cual surgió el primer ayuntamiento socialista en Juchitán, Toledo financió ediciones literarias e históricas para apoyar al movimiento, asediado por el aparato priista. Además, el pintor invitó a un nutrido grupo de artistas e intelectuales nacionales a realizar ac-

tividades en la Casa de la Cultura animada por los poetas Matus y de la Cruz.

En 1982 la actividad de Toledo en Juchitán cesó abruptamente cuando él, de la Cruz y el fotógrafo Rafael Donis fueron atacados por una turba de priistas que intentó asesinarlos. Además, viendo la corrupción en que habían caído varios líderes de la COCEI, Toledo se desencantó de la ciudad de sus padres y se mudó a la capital oaxaqueña, donde comenzó una intensa actividad para fundar instituciones culturales.

Su primera fundación en 1988 fue el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO, que perdura como un extraordinario centro cultural desde el cual Toledo impulsó la creación de más centros culturales, bibliotecas y museos comunitarios, acciones de conservación ecológica y proyectos literarios que aún se preservan. Del IAGO se desprendieron instituciones como el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, la Cineteca Pochote y el Centro de las Artes San Agustín. Desde el IAGO, Toledo también estaba al pendiente del buen funcionamiento del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y del Centro Cultural Santo Domingo. En 2001 impulsó la reconstrucción de la antigua fábrica de textiles de Vistahermosa, en la comunidad de San Agustín Etla, para establecer el Centro de las Artes San Agustín (CASA), y al pie del cerro, donde estuvo la planta de electricidad del pueblo, instaló su Fábrica de Papel artesanal, un proyecto productivo y artístico muy exitoso. El CASA es el mayor centro cultural que Toledo impulsó en Oaxaca, y uno de los más bellos e imponentes que existen en México.

El activismo que el artista desplegó durante veinte años lo limitó en su producción artística, de por sí exigente. Luego de su magna muestra de 1985 “Lo que el viento a Juárez”, Toledo abandonó la pintura durante más de dos décadas, reservando su talento para el dibujo y el grabado. En 1998 comenzó a crear una gran obra para la escalera del Museo de Arte Contemporáneo, pero desechó el proyecto y ordenó destruir lo que había creado. En el año 2000, al cumplir 60 años, presentó su exposición retrospectiva más importante en el Museo Reina Sofía de Madrid, titulada sencillamente “Francisco Toledo”.

Sólo hasta 2007 Toledo emprendió otra obra monumental, La Lagartera, concluida en 2008 en la ciudad de Monterrey: una escultura en resina, fibra de vidrio y arena coloreada que mide 24.5 metros de largo, diez de ancho y tres de alto, con un peso de 18 toneladas. Estuvo a punto de renunciar a su creación, cuando los materiales escasearon y tuvo que posponer la realización del trabajo, el último que realizó a gran escala.

En 2008 Toledo encargó al arquitecto Mauricio Rocha el diseño de un edificio para la Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El proyecto, financiado por el artista filántropo, obtuvo un premio internacional por su belleza e innovaciones constructivas. Sin embargo, la corrupción imperante en la universidad pública introdujo graves deficiencias en la edificación. En 2010 ya evidenciaba indicios de daño estructural, y para 2012 hubo que demoler parte de su sección superior. Construido en un suelo pantanoso sin dotarlo de drenaje adecuado, el foro hundido se convertía en un estanque en temporada de lluvias. Aprovechando la pandemia de 2020 y 2021, las autoridades universitarias han restaurado discretamente la construcción, dotándola de vigas que apuntalan la estructura a la cual afectan temblores y movimientos del suelo pantanoso en que se alza. Durante su vida, Toledo tuvo que resignarse a ver cómo se deterioraba su aportación a la Universidad, pero los estudiantes y docentes de la Facultad no olvidarían su espléndida contribución.

En septiembre de 2014, la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, causó una profunda división en la sociedad mexicana. El crimen, hasta la fecha sin

aclarar, evidenciaba la participación conjunta de narcotraficantes, autoridades policiales, militares y civiles del estado. Los adictos al régimen justificaron y hasta celebraron el terrible secuestro; el resto de la comunidad mexicana se enlutó con la ausencia de aquellos estudiantes. De entre las muchas manifestaciones de pesar, la de Toledo cautivó la imaginación del pueblo: en la Fábrica de Papel de San Agustín elaboró 43 papalotes, cada uno con la efigie de uno de los estudiantes arrebatados a sus hogares, y en la calle que da al Instituto de Artes de Oaxaca convocó a un grupo de niños a volar los papalotes en memoria de los desaparecidos. Fue un gesto cuya sencillez, belleza y potencia trajo algún consuelo ante el siniestro suceso.

El mismo año en que la desaparición de los normalistas hirió a la nación, Toledo había emprendido su campaña “El maíz de nuestro sustento”, con una exposición de fotografías intervenidas y un amplio despliegue de materiales impresos para defender el maíz criollo contra los cultivos transgénicos promovidos por laboratorios transnacionales. A esa campaña dedicó el artista un enérgico empeño en los últimos años de su vida.

En 2015 Toledo sorprendió de nuevo a la nación con una muestra de su generosidad: donó al Instituto Nacional de Bellas Artes el gran acervo de obras de arte y libros de su Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el símbolo de su filantropía artística y cultural.

Toledo se mantuvo reacio a volver a la pintura, alegando que no era pintor sino dibujante y grabador. Pero en 2016 retomó los pinceles y otros instrumentos para crear su serie de dibujos Pinocho, y al año siguiente presentaría los 120 autorretratos sobre tela y otros soportes que tituló Naa Pia’ (Yo Mismo). Fue la despedida del artista a su obra mayor, quizá sintiendo que el tiempo se le agotaba. Se había repuesto de un cáncer, pero el pronóstico médico era reservado.

A finales de Agosto de 2019 se difundió el rumor de que una enfermedad grave aquejaba a Francisco Toledo. Con incredulidad, sus incontables admiradores recibieron la noche del 5 de septiembre de 2019 la noticia funesta: el cáncer combatido desde algunos años atrás había vencido al artista. Esa noche, en las calles aledañas al hogar donde falleció el pintor, grabador, escultor y filántropo, varias personas refirieron haber presenciado la aparición de numerosas mariposas negras, tarántulas y otras alimañas en sus patios, como si un gran despliegue de energía negativa se manifestara tras el deceso de Toledo.

Una semana después del fallecimiento, sin que el gobierno del estado ni la Universidad Autónoma de Oaxaca supieran rendir homenaje digno al artista, un grupo de estudiantes de Bellas Artes le dio una hermosa despedida al maestro y benefactor. Esa tarde recorrieron el andador Macedonio Alcalá con máscaras que reproducían personajes pintados por Toledo. Los estudiantes de arte y su maestro Enrique Gijón llegaron ante el atrio del templo de Santo Domingo, encendieron globos de Cantoya y los liberaron al cielo transparente. Los blancos globos de papel se perdieron de vista en el firmamento, mientras la gente que preguntaba por ellos recibía esta respuesta: “Van a darle nuestros recuerdos al maestro Toledo”.

ELALBOROZOANTE LA MUERTE

En el año 2000, Francisco Toledo cumplió 60 años de edad y fue celebrado con sendas exposiciones retrospectivas de su obra en la Galería Whitechapel de Londres y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, donde los europeos descubrieron con azoro a Toledo el pintor, dibujante, grabador y escultor, un experimentador que lo mismo tomaba como soporte de su creatividad un lienzo que un huevo de avestruz o un esquisto con fósiles marinos. Sin embargo, durante prácticamente un decenio, Toledo había dejado la pintura para concentrarse en las diversas empresas civiles y culturales reseñadas.

Además, es notable el trabajo del pintor como ilustrador de ediciones memorables; estos libros, en sí mismos, son otras tantas exposiciones fascinantes: Manual de zoología fantástica, de Jorge Luis Borges; Nuevo catecismo para indios remisos, de Carlos Monsiváis; Los hombres que dispersó la danza, de Andrés Henestrosa, y Cuento del conejo y el coyote, relato popular istmeño adaptado por Víctor y Gloria de la Cruz.

Con posposiciones y detenciones que le eran habituales desde el inicio de su carrera pictórica, Toledo no abandonaba el arte visual. Su exposición Gráfica 1998-1999 comprobó la energía que el artista nacido en 1940 reservaba para su actividad creativa, no interrumpida por sus laboriosas iniciativas civiles.

Por medio de Gráfica 1998-1999, un año antes de que Europa celebrase el acercamiento a la vasta obra tolediana, el público mexicano pudo recuperar al artista en una de las facetas más tempranas de su actividad creativa: el grabado, que comenzó a practicar hacia 1957 en la Escuela de BellasArtes de Oaxaca. Como lo reconoce el mismo maestro, sólo Leopoldo Méndez y José Guadalupe Posada han realizado mayor número de grabados que él en la historia del arte mexicano.

Francisco Toledo continuó su labor como artista gráfico en París, Nueva York y la ciudad de México, hasta que la pintura lo reclamó para una larga temporada de exploraciones que alcanzaron su plenitud en la serie Lo que el viento a Juárez, dentro de la cual pintura, escultura y técnicas mixtas se confabulan en un espléndido juego de formas y materias para interpretar irónicamente la historia de México y las obsesiones particulares del pintor.

Una de esas obsesiones era el temor de Francisco Toledo a la muerte, bien conocido entre sus íntimos. Tragedias familiares signaron la temprana experiencia del artista y volcaron en su ánimo la obsesión por la muerte. Muchos comparten tal aversión y la expresan sin ambages, o bien la conjuran por omisión: evitar la mención de la muerte usurpa la función del talismán o del elíxir de la inmortalidad en quienes huyen de la finitud y alientan, en el fondo de sus convicciones, el conocimiento de su condición perecedera. Pero el artista no rehuye la conciencia de su destino; ante la certeza de su muerte, próxima o distante, puede amargarse, entenebrecerse o acobardarse; también puede asumir la serenidad y aun la despreocupación, pero la indiferencia o la inconciencia le están vedadas. Con ironía, el creador exalta la vida en tanto afronta la extinción, y eso lo distingue de otros seres. Su nostalgia de la muerte puede ser indócil pero subsiste; mientras viva, y aun después, recreará nuestra mortalidad.

La muerte como elemento festivo es una de las obsesiones toledianas, menos política y más íntima que las famosas calaveras de Posada. Varios ejemplos de su obra reiteran esa fascinación por el icono emblemático de lo perecedero mexicano, la calaca, transformado en motivo de relajo, de burla, de gesto contra la mortalidad que sobre todos pende. Muertes fusiladas con un cañón, muertes que nadan a contracorriente, que luchan con sus víctimas o que son vencidas por ellas, que portan en todas sus apariciones —¿a su pesar?— un órgano generador de vida: el pene. Muerte que se deleita en su evolución escénica para animar los paisajes imaginarios que la acogen. Muerte que preside, condesciende a integrarse y retoma el sitio preferente en los misterios bufos que protagoniza, los dramas burlescos que el artista dibuja.

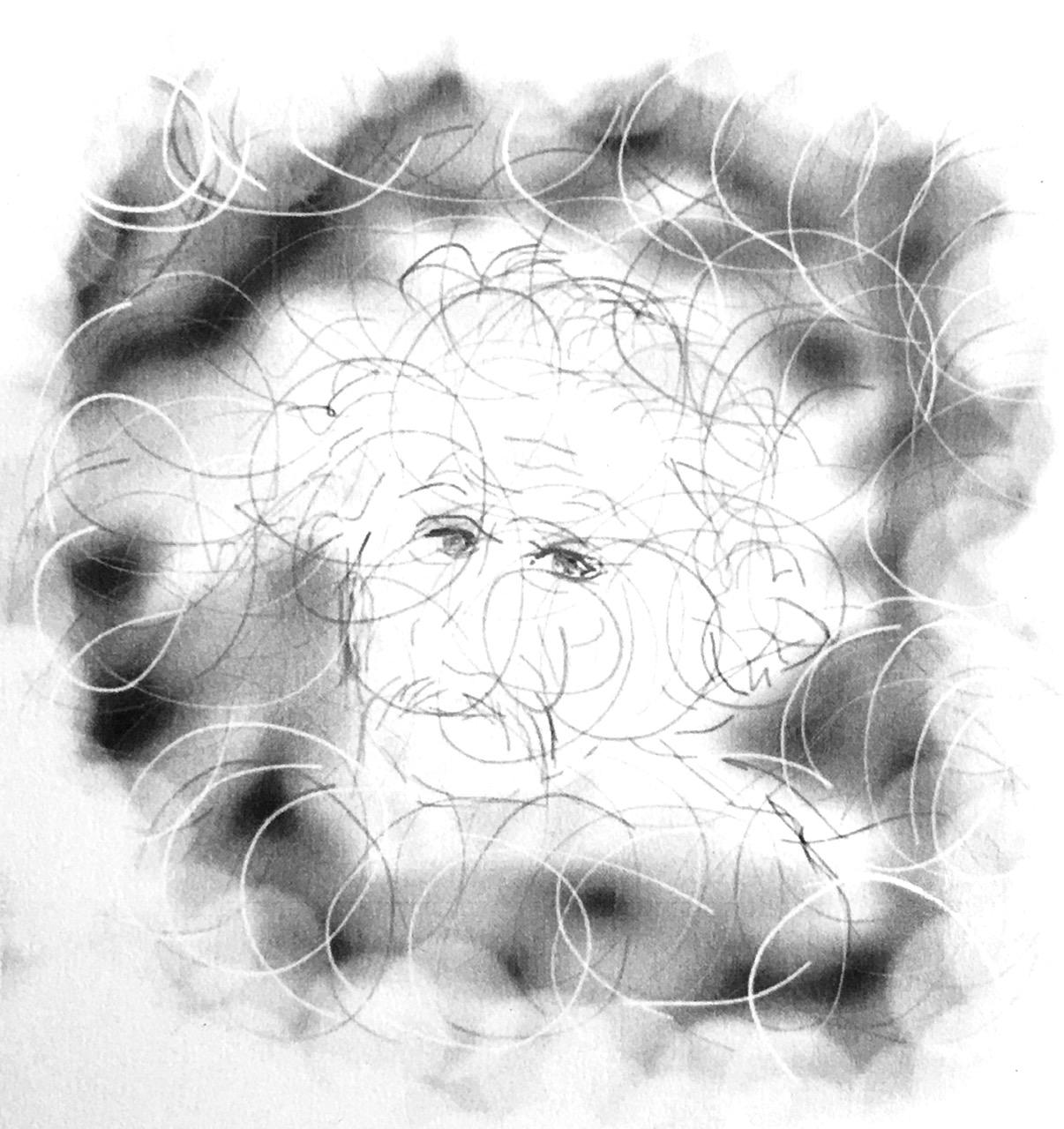

La evidencia de la muerte en la serie de grabados tolediana no está dictada sólo por sus entradas a escena. Hay una ominosa presencia invisible que parece rubricar toda su producción gráfica. Los autorretratos del artista que pueblan la serie aducen, con su mirada de reojo a algo que está fuera de los límites del grabado, un temor al más allá que se descubre en los rostros desconfiados, angustiados o pesarosos de todos los Toledos que Francisco Toledo re-

trató. Donaire del hecho artístico. Y sus figuras arrancadas del folclor (el chapulín, la iguana, el conejo, el sapo, los mosquitos) se universalizan porque, como todo ser vivo, están amenazadas por la muerte en la serie de grabados. Inclusive, en una de las imágenes, el conejo medroso ha de actuar como escanciador de sus congéneres para un par de leones que devoran, precisamente, conejo. El portador de la muerte de su especie ha de servirla a quienes la propician, ha de ser el factotum para los enemigos de su sobrevivencia. ¿No es, de alguna manera, el papel del ser humano, en su indefensión ante los poderes del libre mercado, ser el proveedor de su propia carne al apetito de corporaciones leoninas?

La muerte como personaje de estas escenas se corporiza y humaniza, sin perder su cualidad esencial de Señora-Señor del exterminio omnipotente, pese a los falos que la colocan en la posición de insólita portadora de regeneración. Si en alguna imagen es vulnerable, aun exterminable, la parca termina por imponer su dominio absoluto. No hay poderoso que esté eximido de ella, no hay dominador a quien su imperio no sujete. Quizá por ello la muerte en la gráfica de Toledo exhibe una constante sonrisa, una alegre certeza de que no hay potestad como la suya. El artista así lo entiende y, resignado, retrata esa muerte ufana, que es la suya y la de cada uno de nosotros.

La representación tolediana de la muerte en estos últimos años de labor gráfica parece evolucionar de la mera estampa —en que el letal personaje se divierte y nos divierte (y entretiene, ante todo, al grabador)— a la narración presentada en su momento climático. Así, Muerte con canasto, de 1998, es una simple adaptación juguetona de una imagen a que los fotógrafos recurren: las vendedoras oaxaqueñas (no pocas esqueléticas) tocadas con rebozo y abriendo su canasto a la curiosidad del viandante. En Muerte con chapulines, del mismo año, los insectos emblemáticos que la muerte liberaba ahora danzan sobre ella, acaso perturbada por un retortijón o por el vómito de la cruda; y en Muerte pisando al sapo, también de 1998, el ominoso destino del batracio es mero pretexto para ilustrar la virtuosidad dibujística del autor.

Uno de los grabados de 1999, Pulpo, muerte y cangrejo, presenta aún poca preocupación narrativa: la reidora muerte escapa al abrazo de un pulpo que se diría una calavera con tentáculos, mientras un cangrejo en el extremo izquierdo de la imagen balancea la composición y no parece tener otro motivo para hallarse ahí.

Sin embargo, Muerte con puerta y pájaro es ya puesta en escena de una narración, congelada en el momento crucial: el esqueleto que amaga a toda carne invita a su mensajero, el tecolote, a cruzar el umbral donde lo inexorable está a punto de cumplirse. ¿Quién aguarda su fin, sin saberlo o demasiado apercibido, tras la puerta? Lo ignoramos, pero quizá la propia entrada a nuestro desenlace es la que se abre a nuestra mirada, y por ello el espectador recela ante esa muerte de sonrisa adversa.

Chapulín peleando con la muerte despliega la batalla enrojecida de la criatura viva contra su aniquilación; batalla perdida para el viviente, batalla segura para la parca que parece disfrutar de la resistencia y el estrépito de la vida que se niega a desvincularse de este mundo de ira y fragor. La intensidad la da el color que envuelve a las figuras, pero también el dinámico trazo de su combate. Retrato de la vida exaltada por la perspectiva —la condena— de su fin cercano.

Un par de grabados de 1999, Muerte con cuchillo e iguana y El cañonazo, podrían componer el relato de una lucha dispareja pero que, inopinadamente, gana la presa. En la primera imagen, la muerte se arrebuja en su sarape y blande un cuchillo en amago a la iguana que se yergue para defenderse; es una muerte rufiana y rural la que así acomete a su víctima, con un arma que, como en la conclusión de El Sur de Borges, “acaso no sabrá empuñar”.

¿Para qué emplearía la muerte un cuchillo, ella, que hiere con su simple roce? El segundo grabado acaso responde a esta interrogante: la iguana triunfa sobre una muerte en retirada, al partirla en dos con un disparo de cañón. A fin de cuentas, en el universo soliviantado por el artista, la criatura viva puede matar a la muerte; ella, por lo tanto, no hará mal en armarse contra la vida en este mundo que el arte arrebata a la mortandad. (Aparte, un comentario iconográfico es oportuno: aquí Toledo recompone elementos clave de su serie Lo que el viento a Juárez: el cañón, el esqueleto —que es, de algún modo, la historia irreversible— y la iguana, símbolo de pujanza vital, elemento genésico que se subleva contra la extinción.)

Otro reptil, un lagarto, es el adversario que vulnera a la parca en Cocodrilo que muerde a la muerte, y aquí el figurón decididamente caricaturesco que personifica a la inexorable es nada menos que el propio Toledo, en uno de sus autorretratos más humorosos. Francisco Toledo, reproductor incansable del falo y su posibilidad generadora, no dudó de endilgárselo hasta a la muerte, que es la proveedora de la nada, la negadora de la vida, en primera instancia, pero también la encargada de culminar el ciclo vital. Acaso la risa de la muerte (al menos en la obra de Toledo) no deba desconsolarnos o abrumarnos, porque es la promesa de continuación que todo ser fallecido lleva en sí. Ser alimento del gusano es una humillante perspectiva si a eso se reduce nuestro destino, pero si ha de ser el paso a una rehabilitación de la materia viviente, quizá debamos reír con y de la muerte, cuyo descarnado alborozo nos saluda desde los grabados de Toledo. Mientras la pintura se demoraba en poseer a Toledo, su punto de partida como profesional -el grabado, la gráfica- mantuvo el conjuro contra la muerte, contra las distracciones y las acometidas del poder que todo contamina de caducidad en Oaxaca y en el mundo. Ya entrado en la edad madura, a sus sesenta años de edad, el maestro juchiteco se observó en esta dinámica de ocaso y se tradujo en muertes sucesivas que lo amparasen contra la definitiva, la que se mira de reojo con aprensión porque es el límite insalvable de toda actividad.