BASADO EN HECHOS REALES

DERIVAS EDITORIALES

DESDE/CON/CONTRA EL ARCHIVO

Agustina Triquell (Córdoba, 1983) es artista, docente, editora e investigadora social. Es comunicadora social por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigadora asistente del conicet y docente de Historia de la Fotografía Latinoamericana en la Licenciatura en Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín.

Desde 2022 coordina la Diplomatura en Procesos

Editoriales como Práctica Artística y el ci/pac (Centro de Investigaciones / Procedimientos Artísticos Contemporáneos) de la Escuela de Arte y Patrimonio. También, de la unsam.

Su trabajo explora las relaciones entre imagen y relato, así como los procesos de producción de memoria e identidad desde las pedagogías visuales, articulando la investigación social con la producción fotográfica, editorial y audiovisual.

Entre 2013 y 2017 coordinó, junto a Estrella Herrera, el proyecto estético relacional

NidoErrante. Desde 2015 lleva adelante la editorial Asunción Casa Editora, dedicada a la edición e investigación en torno a las prácticas fotográficas contemporáneas. Vive y trabaja entre el valle de Paravachasca y la ciudad de Buenos Aires.

INVESTIGACIÓN SOBRE FOTOGRAFÍA

AGUSTINA TRIQUELL

Intendente de Montevideo

Mario Bergara

Secretaria General

Viviana Repetto

Directora División Información y Comunicación

Natalia Acerenza

Equipo CdF

Director: Daniel Sosa / Asistente de Dirección: Gabriela García / Jefa Administrativa: Verónica Berrio / Coordinaciones: Mauricio Bruno, Gabriel García, Victoria Ismach, Lucía Nigro, Johana Santana, Claudia Schiaffino / Planificación: Luis Díaz, David González, Andrea López / Secretaría: Martina Callaba, Natalia Castelgrande, Andrea Martínez / Administración: Eugenia Barreto, Mauro Carlevaro, Andrea Martínez / Gestión: Federico Toker, Francisco Landro, Eliane Romano / Producción: Marcos Martínez, Mauro Martella / Curaduría: Victoria Ismach, Lina Fernández, Carla Corgatelli / Fotografía: Andrés Cribari, Luis Alonso, Lucía Martí / Ediciones: Noelia Echeto, Andrés Cribari, Nadia Terkiel / Expografía: Claudia Schiaffino, Brenda Acuña, Mathías Domínguez, Guillermo Giansanti, Martín Picardo, Jorge Rodríguez, Ana Laura Surroca / Preservación: Julio Cabrio, Valentina González, Rossina Corbella / Documentación: Ana Laura Cirio, Mercedes Blanco, Gonzalo Silva, Yoana Risso / Digitalización: Gabriel García, Luis Sosa / Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Yoana Risso / Educativa: Lucía Nigro, Magela Ferrero, Mariano Salazar, Lucía Surroca, Micaela Gregores / Mediateca: Noelia Echeto / Coordinación operativa: Marcos Martínez / Atención al Público: Johana Santana, Gissela Acosta, Victoria Almada, Valentina Cháves, Andrea Martínez, José Martí, Patricio Fonseca, Mateo Morosoli, Virginia Caseras / Comunicación: Elena Firpi, Brenda Acuña, Natalia Mardero, Laura Núñez, Mariana González, Candelaria Inzua / Técnica: José Martí, Alvaro Marioni, Pablo Améndola, Miguel Carballo / Actores: Karen Halty, Pablo Tate

Triquell, Agustina Basado en hechos reales / Agustina Triquell.- 1a ed.- Montevideo: CdF Ediciones, 2025.112 p. : fot. byn ; 16 x 21 cm.- (Llamado de Investigación; 16). Incluye bibliografía, biografía de la autora e índice. Texto seleccionado para publicación en el Llamado a Libro de Investigación sobre Fotografía, 2025. ISBN: 9798-9915-9792-1-2 .

CDU: 001.891.3:77.04.

1. INVESTIGACIONES SOBRE FOTOGRAFÍA. 2. ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS. 3. FOTOLIBRO - TEORÍA Y CRÍTICA.

4. FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA - AMÉRICA LATINA - S. XX-XXI.

Agustina Triquell

Basado en hechos reales: Derivas editoriales desde/con/contra el archivo

CC BY-NC-ND 4.0 Está permitido reproducir el contenido de este libro bajo las siguientes tres condiciones: atribución (atribuir la obra en la forma especificada por los autores o el licenciante), sin uso comercial (no admite medios destinados o dirigidos a obtener ventajas comerciales o compensaciones monetarias), sin obras derivadas (no admite alterar o transformar esta obra).

El contenido de esta publicación es responsabilidad de sus autores.

Durante el proceso de corrección de estilo se mantuvo el uso de lenguaje inclusivo con “x”, conservando el original propuesto por la autora

Centro de Fotografía de Montevideo

Web: CdF.montevideo.gub.uy CdF@imm.gub.uy

Intendencia de Montevideo, Uruguay

Primera edición; setiembre de 2025, 500 ejemplares

Realización: Centro de Fotografía / División Información y Comunicación / Intendencia de Montevideo

Revisión de textos: Agustina Triquell, Mauricio Bruno / CdF, Noelia Echeto / CdF

Diseño: Nadia Terkiel / CdF

Tratamiento de imágenes: Andrés Cribari / CdF, Guillermo Giansanti / CdF, Martín Picardo / CdF

Supervisión de impresión: Andrés Cribari / CdF

Coordinación editorial: Luis Díaz / CdF, Noelia Echeto / CdF

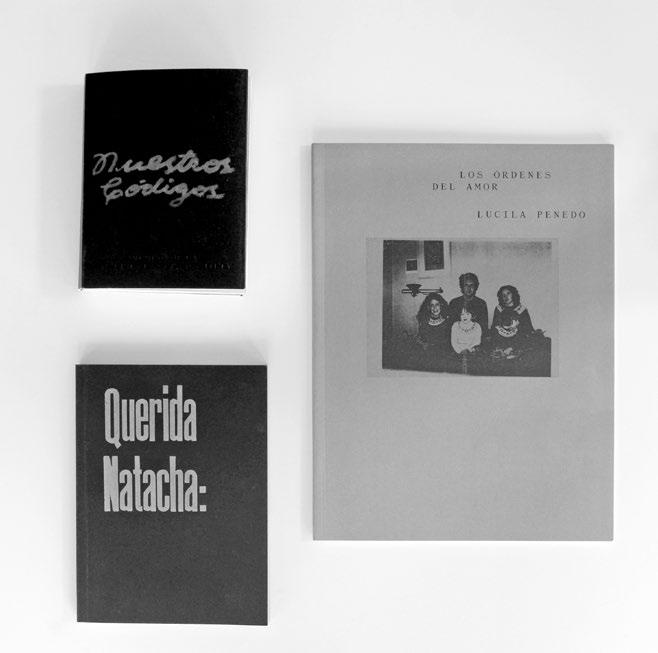

Fotografía de portada: Fragmento del libro Los órdenes del amor de Lucila Penedo

Impreso a una tinta. Interior Bookcel 80g, tapa cartulina 280 g.

Se utilizaron las tipografías Garamond y Facit

Impreso en Mastergraf S. A.

Edición impresa al amparo del dec. 218/996

Depósito legal 388.180

ISBN: 9798-9915-9792-1-2

El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es incentivar la reflexión, el pensamiento crítico y la construcción de identidad ciudadana a partir de la promoción de una iconósfera cercana. Esto implica, por un lado, poner en circulación imágenes vinculadas a la historia, el patrimonio y a la identidad de los uruguayos y latinoamericanos, que les sirvan para vincularse entre sí y que los interpelen como sujetos sociales, en el entendido de que, pese a que su cotidianidad está marcada por la circulación masiva de imágenes, pocas tienen que ver con esos aspectos. Por otro lado, ese objetivo implica la necesidad de facilitar el acceso, tanto de los autores de imágenes uruguayos y latinoamericanos como de los ciudadanos en general, a las herramientas técnicas y conceptuales que les permitan elaborar sus propios discursos y lenguajes visuales.

Sobre la base de estos principios y desde enfoques y perspectivas plurales nos proponemos ser una institución de referencia a nivel nacional, regional e internacional, generando contenidos, actividades, espacios de intercambio y desarrollo en las diversas áreas que conforman la fotografía.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que denominamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funcionara el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva sede potencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos xix, xx y xxi , en permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo. Además, creamos un espacio para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. En el año 2020, el CdF resolvió liberar los derechos de las imágenes del archivo fotográfico histórico, para su uso colectivo en alta resolución. Esto implica que toda la sociedad pueda acceder sin restricciones a contenidos que le pertenecen.

Contamos con los siguientes espacios destinados exclusivamente a la exhibición de fotografía: las salas ubicadas en el edificio sede —Planta Baja, Primer Piso y Subsuelo— y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Capurro, Unión, Santiago Vázquez (ubicada dentro de uno de los predios del centro de reclusión), Parque Batlle, Parque Rivera y Espacio Modelo concebidas como espacios al aire libre de exposición permanente. También gestionamos otro tipo de espacios expositivos como los fotopaseos del Patio Mainumby, de la Plaza de la Diversidad en Ciudad Vieja y del Intercambiador Belloni, así como un espacio dentro del Centro Cívico Luisa Cuesta en Casavalle.

A fines de 2019 el Centro de Fotografía se consagró como el primer Servicio de la Intendencia de Montevideo en ganar el Premio Nacional de Calidad que otorga INACAL (Instituto Nacional de Calidad). La institución está comprometida en el proceso de optimización de la organización y planificación del trabajo, y desde el año 2013 está certificada en Gestión de Calidad en todos sus procesos a través de la Norma ISO 9001:2015. Seguimos trabajando en equipo en la Mejora Continua de nuestros procesos de Calidad, con el foco puesto en la ciudadanía.

Basado en hechos reales

Derivas editoriales desde/con/contra el archivo

AGUSTINA TRIQUELL

Las historias necesitan espacio. Y el espacio se crea en la capacidad que tiene la historia de poner en movimiento (…). El espacio se crea en el movimiento que la historia nos hace hacer, en las bifurcaciones que nos hará tomar convocando otras narraciones. Este proceso es lo que llamo matriz narrativa. (…) Formar matrices narrativas es asumir que cada historia hace entrar otras y las compromete (y es responsable de esos modos de compromiso, en esos dos sentidos). No solo cada historia crea nuevas y se implica en la continuación de las otras que contribuye a producir, sino que cada uno de estos relatos así creados modifica, retroactivamente, el alcance de los que lo preceden, les da fuerzas, les ofrece nuevas significaciones.

Vinciane Despret, A la salud de los muertos.

PUNTOS DE PARTIDA

Un proyecto con archivo(s) pareciera ser un latiguillo para nombrar rápidamente el trabajo con materiales dados, con imágenes existentes, heredadas, encontradas, adquiridas en internet o rastreadas en archivos públicos. Este latiguillo frecuente explica muchas de las prácticas artísticas contemporáneas, en las que la fotografía aparece con especial protagonismo y el trabajo editorial como un campo privilegiado para hacerlo.

Desde algunas miradas apocalípticas se buscó advertir de la necesidad de entender la superpoblación de imágenes y preservar su ecosistema, ya que la cantidad de fotografías existentes en el mundo merecería un llamamiento a no generar nuevas imágenes, a trabajar con lo dado, lo existente, con las fotografías liminares de otros campos, produciendo desplazamientos y nuevas afiliaciones en el campo de las prácticas artísticas. Dentro de esta lógica, el trabajo con imágenes de archivos vernáculos constituyó un terreno privilegiado de acción. Sin embargo, esta explicación no me parece suficiente.

Ariella Azoulay se detiene en lo que considera mucho más que un error de traducción del título del texto ampliamente citado en el campo de estudios de los archivos: Mal d´archive (título original en francés del libro del filósofo francés Jacques Derrida) como Archive Fever, 1 entendiéndose más desde la primera acepción —el fenómeno somático de aumento de la temperatura— que de la segunda2, que podría traducirse para la autora como una zona intermedia entre la excitación y la emoción. Hacer foco en esta segunda acepción nos permite, siguiendo con Azoulay, dar cuenta de

1 Aunque en español, el título del texto es Mal de archivo, bastante más cercano al original, por la proximidad entre lenguas romance, de las que el inglés no forma parte.

2 Las acepciones en español se presentan en el diccionario de la misma manera, pero con una diferencia: la primera refiere al aumento de temperatura, pero la segunda refiere a una «viva y ardosa agitación profunda por una causa moral». En inglés, el componente de moralidad no se presenta en la definición.

esta efervescencia, de numerosas iniciativas individuales para crear nuevos archivos y reclamar el derecho de reorganizar los existentes. Y agregará que, «las redes (ciudadanas) sociales han convertido esta posibilidad en una tendencia contagiosa e irreversible».3

La producción y almacenamiento de una gran cantidad de imágenes digitales será desplazada a un espacio compartido, partiendo del contrato tácito de que cada ciudadanx tiene derecho no solo a compartir lo que los archivos albergan, sino también a producir y ampliar lo que el archivo potencialmente puede albergar, incorporando sus propias imágenes.

Este contrato implica que la producción de sentido y la interpretación de las imágenes excede la capacidad individual de quien la produce, haciendo un llamamiento colectivo a múltiples colaboradores, teniendo la certeza de que, algún día, quizás, aquellas imágenes producidas en cierto contexto para ciertos fines4 puedan emerger en otro tiempo, ante la mirada de otrxs, como la imagen perdida, aquella que dará respuestas a preguntas impensadas por quien, un poco o mucho más allá en el tiempo, la produjo. Podríamos pensar que el impulso hacia la producción editorial a partir de materiales de archivo como un modo de trabajo en este sentido, propulsado por la necesidad de producir nuevos relatos visuales. Otros relatos, necesarios y urgentes, que fundarán comunidad a partir de hacer aparecer, en otros contextos, aquellas imágenes existentes.

Es a partir de esta intuición que vengo intentando sistematizar algunas experiencias en torno a la edición y el archivo, privado o público, con las que trabajo desde hace un tiempo, desde mi práctica docente, curatorial y editorial.

Pensar este libro en el marco de esta colección tiene también una trama de sentido especial. En el año 2011, en el marco de este mismo llamado,

3 A Azoullay le interesa especialmente la reflexión en torno a las prácticas de producción de imágenes y textos como ejercicio de la ciudadanía. Su análisis e interés se ubica en este campo, que no se limita a las prácticas artísticas exclusivamente.

4 Toda empresa académica es también un proyecto político: en Azoulay, se apoya en la insistencia por dar cuenta del carácter colonial de la fotografía como tecnología social. Su interés por el archivo es el de poder restituir imágenes producidas en contextos de saqueo material y simbólico a las propias comunidades afectadas.

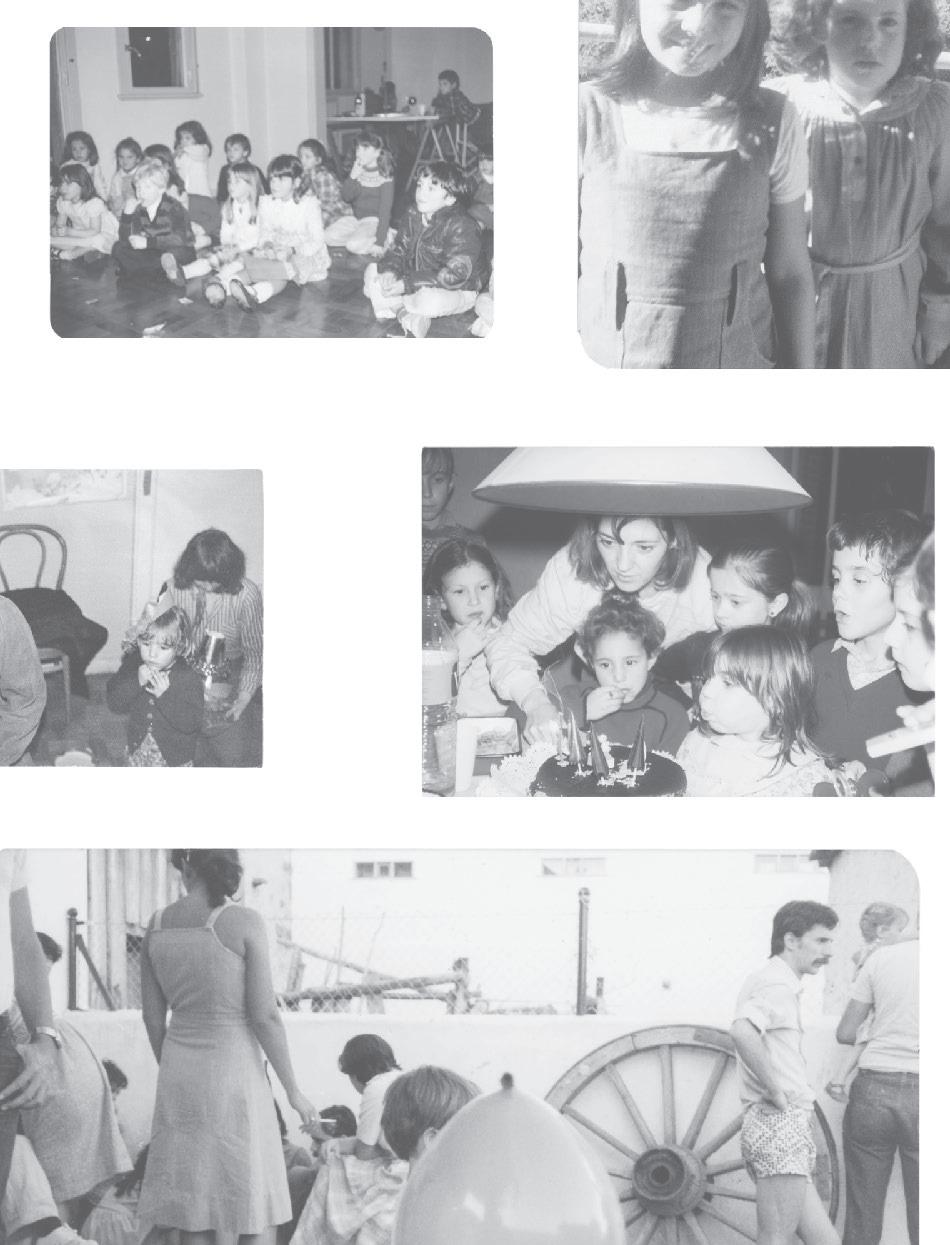

se publicó Fotografías e historias. La construcción narrativa de la memoria y la identidad en el álbum fotográfico familiar, un libro que albergaba los resultados de la investigación de mi tesis de licenciatura. Este título, nada breve y un poco pretencioso (pecado de juventud, quizás) fue, de alguna manera, el resultado de la sistematización de mi primera práctica de investigación de largo aliento, con la que concluía mi formación en Comunicación Social, en la Universidad Nacional de Córdoba. Al tiempo, y ya viviendo en Buenos Aires, volví al material de las grabaciones de las videoentrevistas y al texto de la tesis final, adaptando los materiales a la convocatoria lanzada por el CdF. Fue en ese mismo año que comencé a dictar talleres vinculados al archivo familiar, por los que pasaron muchas personas que querían volver pública alguna historia personal con sus materiales. Vi imágenes de lo más diversas y también encontré las tramas en común, los lugares de insistencia de ciertos procesos sociales, los silencios y la existencia enrevesada de los afectos, esas ramas extrañas, injertos y rizomas que no responden a la estructura binaria y simétricamente espejada que la representación del árbol genealógico nos propone.

Aquel libro, resultado de aquella investigación, abordaba la relación entre el colectivo familiar y sus propios archivos fotográficos, los álbumes familiares como dispositivo narrativo y también las imágenes que no respondían a esa estructura, en una aproximación que asociaba las prácticas de construir archivos fotográficos familiares con los procesos de construcción de memoria y afiliación identitarias.

Esta mirada estaba marcada por una concepción del tiempo de lo fotográfico dominada por el pasado, en la que las imágenes respondían a la condición bathesiana del esto ha sido, que habilitaba, desde el presente, la reflexión biográfica. En el acto de mirar aparecían toda una serie de categorizaciones de afiliación y desmarcamiento, operaciones de distinción, entre nosotrxs y lxs otrxs.

Muchas cosas cambiaron desde aquella publicación que me distancian de lo que allí se asevera (me aleja, quizás también, y justamente, el tono aseverativo de algunos de sus pasajes); otras, y sobre todo las que refieren a la propuesta metodológica, al cómo, considero que se mantienen, que siguen siendo de utilidad, aplicables a otras derivas e investigaciones, no

en tanto uso instrumental, sino más bien en que abre la posibilidad de orientar algunas preguntas sobre los propios archivos familiares de quienes se acercan a sus páginas.

En aquel libro, el argumento central no podía deslindarse de la articulación archivo-memoria, y en tanto la memoria como práctica social leía en cada imagen y su relato correspondiente las lógicas fundantes de una identidad familiar, la cristalización de un nosotrxs versus lxs otrxs, con una perspectiva demasiado —a mi juicio de hoy— normativa y estabilizante.

La distancia con aquella investigación se fue construyendo de a poco, con nuevas lecturas y experiencias biográficas, principalmente a través del encuentro de otros archivos que no podían ser entendidos desde la lógica que allí se proponía. Algunos archivos privados que no eran necesariamente familiares o familias que construían su familiaridad en otro tipo de lazos, no de parentesco sanguíneo, como lo eran los que vinculaban a las personas con las que trabajé en aquel entonces.

Otra de las cosas que habilitaron este desplazamiento de la mirada fue la experiencia de trabajar con este tipo de materiales ya no en el espacio de la investigación social y su escritura más convencional (en artículos y papers), sino desde la práctica editorial, donde el desafío que se nos propone radica en cómo volver públicos aquellos materiales privados, conservados o heredados, que buscan ser puestos en circulación. Y este desafío articula una serie de decisiones que hacen de la práctica editorial una práctica artística: imaginar un libro posible, materializable, que pueda ser recorrido por otras personas, constituyendo una nueva experiencia a partir de aquellos materiales iniciales.

Considero que la práctica editorial es un espacio potente de intersección entre las prácticas artísticas y las prácticas de investigación social, dado por el encuentro de sus métodos y procedimientos, en un diálogo que se nutre de lecturas, oficios, escucha y traducción. Haré el esfuerzo de ordenar algunas de estas transformaciones, considerando también que nos ayudará a ver algunos de los campos de reflexión y producción contemporáneos que nos permiten pensar los archivos visuales en, desde, con la producción editorial con imágenes de esta procedencia.

Desestabilizando la máquina del tiempo

La temporalidad dominante para pensar la fotografía ha sido, sin duda, su relación con el pasado —la presentación del «aquí y ahora de aquello que ya no es», como dirá Barthes (1982)— y eso le ha conferido una especial centralidad en las prácticas de memoria. Por este motivo y en particular por la estrecha relación que puede establecer entre ausencia y presencia, la fotografía ha sido una de las técnicas más recurrentes para elaborar memorias visuales sobre el pasado reciente. Esta no es la única manera de entender la relación entre fotografía y tiempo, pero es la que ha dominado el pensamiento sobre el lugar de las imágenes marcadas por la supremacía del lazo indicial con aquello que se presentó delante del lente.

Quisiera proponer otra lectura posible, ya que aquella idea es funcional a lo que las imágenes hicieron en el marco del proyecto moderno, que instaló también el tiempo lineal del progreso. Las imágenes fotográficas fueron funcionales a esta idea de tiempo, fundándose como evidencias, como tecnologías sociales de producción de verdad. La idea del tiempo lineal se nos aparece absolutamente naturalizada y es el modo en que organizamos, también, nuestra propia biografía y los objetos que fueron sedimentando a lo largo de nuestra vida. Las imágenes son objetos del pasado, que debemos cuidar en el presente, para las generaciones futuras.

Sin embargo, una visión cercana nos propone otra cosa. Se trata de aquella que Silvia Rivera Cusicanqui desarrolla en su sociología de la imagen, en la que considera a la fotografía no como un espacio para la nostalgia del pasado de las cosas perdidas, sino como el qhipnayara uñasis sarnaqapxañani, ese «pasado que podría ser futuro, que habita en nuestros sueños del presente (…)» (2015: 301). Rivera Cusicanqui recurre a esta figura que toma de la concepción del tiempo para las comunidades andinas. Este vocablo aimara organiza el tiempo de otra manera: el futuro estará a la espalda, aquello que no podemos ver, ese por-venir misterioso y abierto, mientras que el pasado estará por delante, aquello que necesitamos tener presente, a la vista.

Me interesa especialmente esta idea, como también los aportes de los estudios queer, en particular el trabajo de Elizabeth Freeman (2010) y

Jack Halberstram (2005). La idea de tiempo queer propone salir de la linealidad del tiempo hétero-lineal, que se nos presenta como la temporalidad dada, naturalizada y hegemónica. En Time binds. Queer temporalities, Queer histories, Freeman establece que el tiempo queer es aquel que pone en cuestión la idea dominante de la vida marcada por el reloj biológico de la reproducción, de la estabilidad y la duración como valor, en oposición a otros modos de la intensidad vital que son caracterizados como inmaduros o peligrosos. El tiempo queer es el tiempo que emerge en la postmodernidad, dejando atrás los marcos temporales de la reproducción burguesa y la familia, la longevidad, la seguridad contra todo riesgo y la herencia como legado lineal hacia una descendencia.

Pensar en estos términos desestabiliza la noción de tiempo lineal, de futuro como promesa y pasado como herencia que atraviesa todas las esferas de organización social. Nuestras concepciones del espacio y el tiempo están ordenadas por la lógica de la acumulación capitalista y esto se refleja en el modo en que habitamos cotidianamente nuestro tiempo. Como el activista trans Jack Halberstam (2005) reflexiona, esto se traduce en respuestas emocionales y físicas, como culpa ante el tiempo de ocio, frustración ante la espera, satisfacción ante la puntualidad y un largo etcétera. Este aporte posee una especial productividad, no solo para pensar los archivos de las disidencias, sino, justamente, para proponer un punto de avistaje que desnaturalice aquello que damos por sentado, como la concepción misma del tiempo.

Porque la heteronormatividad no refiere solo a la elección de una práctica sexual, sino que es el modo dominante de organización del espacio y del tiempo y, podría agregar, de sus archivos visuales institucionalizados y sus correspondientes narrativas lineales, en las que los límites de lo fotografiable (Bourdieu, 2003) establecen espacios y tiempos sobre cuándo y dónde fotografiar, estandarizando así repertorios que configuran un sentido común visual (Caggiano, 2011).

En este sentido, la noción de crononormatividad (Freeman, 2010) entendida como un modo de implantación, una técnica por medio de la cual las fuerzas institucionales llegan a parecer hechos somáticos incuestionables, resuena con la noción bourdeana de lo fotografiable. Estos dos campos

aparentemente distantes dan cuenta del grado de institucionalización de prácticas que se presentan como espontáneas y transparentes. Aquello que fotografiamos y el modo en que organizamos las imágenes que producimos está atravesado por disposiciones y ethos de clase, de género, generacionales, nos dirá Bourdieu (2002), y el modo en que entendemos el tiempo y organizamos nuestro propio tiempo biográfico está atravesado, también, por fuerzas institucionalizantes, nos dirá Freeman (2010).

Nuestra tarea, entonces, será la de dar cuenta de estas condiciones y proponer un espacio para instaurar nuevos relatos visuales que amplifiquen el repertorio de posibilidades de las formas de vivir el tiempo social y biográfico.

Es importante abordar estas imágenes como mucho más que instantes aislados, instantáneas de un pasado detenido, para hacerles un lugar, para permitirnos mirarlas en un tiempo extendido y suspendido, que incluye múltiples encuentros entre el archivo y la mirada. Abordar la imagen desde estas otras lógicas de la temporalidad, tanto desde el aforismo aimara del qhipnayara uñasis sarnaqapxañani que nos trae Rivera Cusicanqui o de los aportes de los estudios queer, disputa al pensamiento sobre lo fotográfico uno de sus pilares: la relación de la fotografía con el tiempo y, más específicamente, con el pasado. Porque si el archivo es una institución que preserva, organiza y clasifica los materiales del pasado, construyendo en el presente un repositorio para el futuro, lleva implícita también una noción institucionalizada de tiempo que debemos desestabilizar.

El gesto de editar

Aquello que llamamos fotolibro o libro de fotografía —categoría con la que me siento más cómoda— se diferencia de un catálogo por sus decisiones formales y materiales. Las imágenes se montan unas sobre otras, construyendo un relato acompañado del trabajo de edición y diseño. Estas son tareas centrales para la elaboración de cierta narrativa. Un (foto)libro es, además, un producto cultural, parte de la industria editorial. Mediante una operación de reproducción mecánica o artesanal, se produce una

multiplicación de la materialidad inicial de las fotografías provenientes de otros dominios, en el que se ven implicados desplazamientos de la esfera privada o institucional a la esfera pública. El libro es entendido aquí como una diacronía, como un recorrido que, como secuencia o como serie, siempre establece una relación de una imagen con otra, así como en la totalidad del conjunto. Cada imagen se debe a la anterior tanto como se debe a la siguiente. Se trata de un particular objeto de la industria cultural fotográfica con un reciente crecimiento en las dos últimas décadas en la región y en el mundo. En tanto producción fotográfica contemporánea, ha desarrollado también sus propias lógicas de producción, circulación y legitimación dentro del campo, con sus propios premios internacionales, ferias y prácticas de coleccionismo.

Es importante entender aquí que estos dispositivos son el resultado de una serie de procedimientos de puesta en libro (Bourdieu y Chartier, 2010) que incluyen no solo a la disposición de las imágenes fotográficas en página, sino a las estrategias de solidaria relación con el texto, el diseño y la materialidad, a través de los cuales constituyen un espacio específico de aparición. Publicar es hacer público.

“[l]a publicación es la ruptura de una censura [resaltado en el original]. (…) El hecho de que una cosa que era oculta, secreta, íntima o simplemente indecible, ni siquiera rechazada, ignorada, impensada, impensable, el hecho de que esta cosa devenga dicha (…) tiene un efecto formidable (Bourdieu y Chartier, 2010: 265).

Nos proponemos, en los próximos capítulos, desplegar una serie de dispositivos editoriales haciendo hincapié en el carácter de publicación (dejando de lado la discusión en torno a si se trata de libros, fanzines o fotolibros) y otorgarle centralidad al carácter del desplazamiento: prácticas de publicación, performances de publicación de materiales de archivo que son a priori de carácter íntimo, doméstico, privado. Pensamos la esfera pública como el lugar en el que estas imágenes aparecen. Gabriel Giorgi (2020) plantea la necesidad de volver a pensar lo público en la inflexión del presente y señala dos razones:

En primer lugar, porque lo público es el lugar donde la interfaz entre lo subjetivo y lo colectivo pasa por formas de medialidad, es decir, por formas de exposición y de performance ante otrxs que son heterogéneas y múltiples. Un lugar de interfaz móvil, inestable, de fronteras porosas: lo público como una figuración de lo que pasa entre la dimensión de lo individual, personal, propio y la de lo colectivo, lo compartido o compartible, lo que es de todxs y de nadie. Repensar lo público entonces implica otros modos de conceptualizar lo colectivo a partir de instancias más episódicas, efímeras, móviles, a contrapelo de nociones más estables y sedimentadas, como sociedad o comunidad o incluso común. Lo público es performativo, episódico, hecho de configuraciones móviles que se hacen y se desarman: esa movilidad interesa para pensar dinámicas de lo contemporáneo (2020: 71).

El segundo motivo que señala Giorgi, recuperando a Rancière, radica en que lo público es «la instancia donde se disputan y sobre todo se desnaturalizan las jerarquías sociales y políticas dadas y, por lo tanto, donde se disputan nuevas formas de igualdad» (Rancière en Giorigi, 2020: 72). Estos artefactos gestionan formas de aparición y visibilidad, vuelven inteligibles y aprehensibles otros modos de leer el pasado en cada presente. Nos interesa especialmente esta aparición de las imágenes en estos dispositivos editoriales como un modo de traer a la escena del presente estas imágenes de archivo, habilitando así nuevos modos de habitar nuestro presente.

Temporalidades expandidas: lo fotográfico como evento

Para analizar las modulaciones y estrategias de desplazamiento de las imágenes del archivo a la esfera pública mediante la operación editorial, debemos antes preguntarnos por la naturaleza misma de lo fotográfico y atender a los modos en que las imágenes aparecen en esta trama de relaciones. Como señalamos, existe una operatoria de aproximación a los materiales visuales de archivo a la que Ariella Azoulay refiere como el proceso de iconización, que nos parece especialmente productiva:

Por iconización me refiero a la transformación de la fotografía en una fotografía de x, de una manera que nos obliga a asumir que no simplemente este estuvo ahí, sino más bien que x estuvo ahí. La iconización acompaña nuestra observación de las fotografías y nos permite encontrar nuestro camino en ellas y hacia ellas. (…). A pesar de que no podemos prescindir de cierto grado de iconización, debemos ser precavidos y estar alertas al respecto, teniendo en mente que la fotografía no documenta un concepto o demarca un evento, sino que es más bien un documento, el producto de un evento común para varios participantes (2014:24).

Esta es la operación básica a través de la cual nos acercamos a las imágenes del archivo. Como primera aproximación puede resultar orientadora, pero debemos apostar a hacer otro trabajo, aquel que nos exigen las imágenes: sospechar de las categorías y ver más allá de lo que el archivo nos señala. Se trataría, siguiendo de la mano de Azoulay (2015), de superar la sintaxis simplificada de la oración estructurada en sujeto, verbo, predicado y adjetivo —fotógrafo fotografía una fotografía con una cámara— que ha organizado la discusión sobre lo fotográfico por tanto tiempo.

Para Azoulay la fotografía es un evento con dos modalidades diferentes: la primera acontece ante la cámara o ante su hipotética presencia, es decir, aquello que ocurre en el encuentro entre diferentes agentes cuando una cámara fotográfica aparece, produzca o no fotografías. El segundo ocurre en relación con la fotografía, resultante o no de aquel primer evento, pero del que se despliega toda una serie de encuentros y sentidos.

La mirada de Azoulay nos parece especialmente sugerente y productiva a los fines de la reflexión que nos interesa compartir aquí, porque tensiona, como decíamos, al modo en que concebimos lo fotográfico en al menos dos sentidos: por un lado, la expansión de su temporalidad y la apertura a lo potencial, a la hipotética existencia de una imagen; por el otro, porque pensar en términos de evento fotográfico permite desplegar la performatividad misma de la imagen, de todo aquello que continúa sucediendo con las imágenes en estos nuevos dispositivos en los que habitan. Las imágenes aquí se descalzan de su procedencia original, se desplazan por fuera del archivo. En este movimiento, construyen una red de relaciones de signifi-

cación con otros elementos, el texto, el diseño, las tintas, el hilo y el papel, entre otras agencias. En esta nueva forma

[p]ensar la performatividad de las imágenes exige pensar cómo dan forma las imágenes, cómo se forma una formación. Si performar quiere decir dar forma, entonces se trata de una operación en donde la forma no es anterior a su devenir, el proceso no se configura antes de su realización. El prefijo per da a entender que esta forma encuentra su modo de ser en un trayecto, por lo que es también una cuestión de relación con lo informe. Por tanto, la operación específica de la performance es la de un pasaje de indeterminación que va anudando formas (Soto Calderón 2020: 71).

Mapear, imaginar o especular sobre el recorrido entre el primer evento (aquel que acontece ante la cámara) y todo lo que se despliega después, hasta que la última persona que vio cierta imagen la recuerde, son todas operaciones que involucran a lo fotográfico en tanto evento. En esta temporalidad expandida podemos afiliar los dispositivos editoriales con materiales de archivo con los que nos interesa trabajar aquí: las fotografías devienen en su edición, se vuelven públicas, se multiplican en cierta cantidad de ejemplares, producen nuevos encuentros y nodos en nuevas tramas de sentido, en tanto materia vibrante (Bennett, 2022) que se agita entre papeles, textos y coreografías que se despliegan en torno a ellas.

Archivos, afectos, lecturas

Una fotografía, además de su contenido representacional —esa fracción de espacio y tiempo que acordamos que encierra—, es también un objeto, una materialidad específica, afectada por el paso del tiempo y los diferentes espacios y condiciones de su conservación. Esta temporalidad viva, mutante, es también significante en su presentación, en su volverse presente ante nuestra mirada.

Cada dispositivo editorial se despliega entre las manos para proponernos una experiencia que excede lo meramente visual y requiere una conside-

ración aquí. La experiencia de encuentro con el archivo reproducido en cada uno de estos dispositivos propone una relación particular en términos hápticos: es a través del tacto que «no solo se pone en práctica el deseo, sino que [se] fomenta la curiosidad, nos lleva de un lugar a otro en busca de placeres que tocan la esfera de la imaginación y la reflexión» (Bruno 2019: 78).

En su circulación pública impresa, cada una de estas imágenes que habita(ba)n la esfera privada, doméstica, adquiere una materialidad particular mediante su reproducción mecánica: la experiencia incluye papeles, escalas y tamaños, asperezas y suavidades, coreografías del cuerpo que toca, que hace avanzar y retroceder. Este movimiento propone la no linealidad de la lectura, lo cual habilita que el cuerpo mire y mueva. Moción y emoción, tal como señala Giuliana Bruno (2019) para pensar el cine, aparecen aquí en las coreografías del cuerpo que hacen avanzar el relato en imágenes de una página a otra:

El objeto libro tiene una dimensión diacrónica y una dimensión sincrónica: desplegar una página después de otra página es el funcionamiento básico del libro en el eje diacrónico o sintagmático; contener lo que esas páginas trasladan del mundo a la vez, y en un mismo objeto, es el mecanismo del eje sincrónico o paradigmático. Algunos géneros editoriales privilegian una dimensión por sobre la otra (Pedroni, 2023: 92).

Así, estos dispositivos editoriales proponen una lectura abierta; escapan de la linealidad de la lectura sincrónica como forma predominante del texto escrito, para dar lugar a operaciones mixtas, sincrónicas y diacrónicas, donde el trabajo es a la vez de las manos y de la mirada: ritmos de lectura que se aceleran o se detienen, varias páginas se adelantan a la vez, se avanza y se retrocede, se deslizan y acarician las imágenes, se las recorre de manera háptica y visual a la vez.

Sobre el montaje como procedimiento

Me interesa recuperar aquí el montaje como procedimiento, tanto como modo de operación de las propias prácticas llevadas adelante por sus realizadorxs, como también en tanto estrategia analítica que pone producciones existentes en relación.

La mesa de montaje de estos materiales permite ensayar otro tiempo, un pastiche temporal que formula otra convivencia —de las imágenes, de los cuerpos— en una lógica que descalza el relato lineal de la narrativa institucionalizante de la que hablaba más arriba, aquella que domina al álbum familiar de donde la mayoría de ellas procede.

Me interesa especialmente que pensemos a partir de las imágenes en la edición como una estrategia específica de trabajo con archivos: el montaje como la posibilidad de construir imágenes múltiples, que desbordan la unidad para constituir territorios de posibilidad desde sus intersticios.

La idea de montaje posee una doble filiación. Por un lado, la idea de montaje cinematográfico y las posibilidades que brinda pensar las relaciones entre los soportes editoriales y las narraciones audiovisuales. Por el otro, el montaje también como reflexividad de la imagen, tal como lo entiende Didi-Huberman desde Benjamin, como articulación de fragmentos, como el método de construcción que el materialista histórico, como un ingeniero, levanta desde las ruinas de la historia. Montar una imagen con otra es la ingeniería que habilita el pensamiento desde las imágenes, su puesta en relación donde cada pieza constituye un fragmento que, en su articulación conjunta, habilita una experiencia sensible que une retazos de lo real, documentos del pasado rescatados entre las ruinas.

El montaje es también una manera de desestabilizar el tiempo, en sintonía con lo que presenté en el apartado anterior. Esta posibilidad de generar una convivencia de tiempos le interesa especialmente a Benjamin: el montaje como operación propia de la memoria, como procedimiento técnico y estético asociado al collage y al constructivismo, pero también como concepto clave para la elaboración de su concepción sobre la historia y la imagen dialéctica.

Como señala Luis Ignacio García (2010), «en [Ernst] Bloch, tanto como en Benjamin, se plantea un vínculo intrínseco entre una teoría del montaje (cinematográfico, teatral, fotográfico, plástico o literario) y una perturbadora teoría cualitativa de la temporalidad como asincronía de tiempos» (2010: 178). El montaje permite dar cuenta de ese desorden del tiempo y, aquí en este texto, me permite también romper con el tiempo lineal diacrónico de los relatos visuales lineales para instalar otras formas de la sincronía.

En el análisis de los libros de fotografía con los que exploraré a continuación, lo que la técnica del montaje me permite es trabajar desde las imágenes mismas, colocar unas al lado de las otras para que desborden así la experiencia biográfica del yo e instalarlas en el terreno de lo común. Montar imágenes es también el espacio de la revelación. Lo que se revela y también lo que se rebela que, como en una tirada de cartas de tarot, donde la interpretación emerge en la relación entre unas y otras, permite construir relatos a partir de la descripción de lo que cada carta muestra en una posición determinada. Esta es una idea especialmente cercana en mi mesa de trabajo.

Avances

Además de la que comenté al comienzo, existe otra motivación para ensayar aquí esta escritura, apoyada en el andamiaje de la recurrencia de un síntoma. En los sucesivos encuentros en torno a la edición de (foto)libros en los que vengo participando desde hace ya varios años, la discusión hace foco en los problemas de distribución, en los lamentos por el financiamiento, en las dificultades y limitaciones a la hora de la producción. Pero la recursividad de ciertos temas o de ciertos dispositivos narrativos no se trae a la mesa. ¿Qué publicamos y cómo narramos desde nuestros territorios?, ¿qué es lo propio de nuestra práctica editorial con imágenes? ¿Qué tienen en común nuestros libros y qué los diferencia de los que se producen en otras latitudes?, ¿cómo organizamos nuestras bibliotecas, más allá de la mirada que desde el centro se busca establecer sobre el fotolibro latinoamericano?

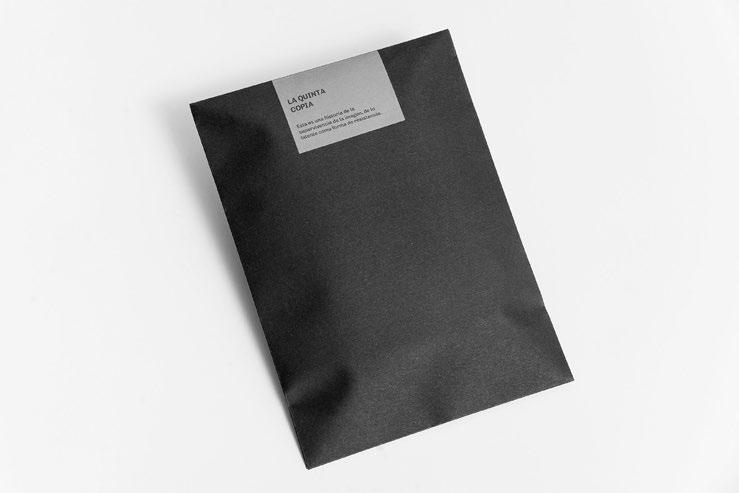

Los tres textos que siguen buscan de alguna manera aportar a la necesidad de articular una reflexión que arriesgue algunas herramientas de trabajo con, desde, hacia nuestras producciones editoriales. Los dos primeros analizan corpus de libros ya existentes; el tercero narra un esfuerzo editorial que llevamos adelante desde Asunción Casa Editora, a partir de un proyecto en particular: la edición de La quinta copia (2021).

En los dos primeros textos, intentaré trazar líneas, generar constelaciones y puestas en relación de dos series de publicaciones. Considero que las figuraciones analíticas propuestas en uno y otro, a partir del análisis de un corpus limitado, dan cuenta de dos grandes zonas de interés y recurrencia: el pasado reciente y las narrativas del yo. En estas dos zonas de trabajo, limitadas solo en términos analíticos, nos proponemos abordar la inscripción de la vida pública en las historias personales en la primera y la narrativa biográfica en primera persona en la segunda.

Estas categorías no pretenden ser excluyentes. De hecho, uno de los materiales abordados en el segundo capítulo —Los órdenes del amor (2022), de Lucila Penedo— podría perfectamente ser parte de la primera serie, pero considero que nos permiten pensar zonas diferenciadas de análisis: la inscripción de lo social en lo biográfico y la aparición del yo como espacio de enunciación.

Los archivos con los que se trabaja aquí no son exclusivamente familiares. Existe también el archivo de la propia práctica artística (como en el caso de Querida Natacha, de Natacha Ebers y en Tiempo de árbol de Marcelo Brodsky) y el archivo institucional y público (como el que aparece en The dissapeared, de Verónica Fieiras y en Nuestros códigos, del Archivo de la Memoria Trans).

El tercer capítulo, en el que abordaré el proceso de edición del libro La quinta copia que, lejos de proponerse como una receta o método, aborda un archivo sin mostrarlo. La performatividad evocativa de las imágenes que, sin reproducirse materialmente, hacen del gesto editorial un espacio de amplificación. Este último texto me permite traer a la reflexión algunas de las decisiones que ocurren en la cocina editorial del trabajo con

archivos, poniendo también sobre la mesa la dimensión estética y política que todo acto de instauración material de las imágenes posee.

Me parece importante recuperar aquella fórmula de lxs viejxs editorxs que presentan los materiales editados a su cuidado para pensar nuestros propios modos de puesta en circulación de las imágenes de nuestros archivos. Una edición al cuidado de recupera ese gesto vital de cariño y sostén que entrama y hace posible la edición como práctica poético política.

VER Y ENTREVER: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A (FOTO)LIBROS CONTEMPORÁNEOS SOBRE EL PASADO RECIENTE5

5 Una versión anterior de este texto se publicó en el número 7, 2019; de la revista Photo Documento, y puede ser consultado en: http://gpaf.info/photoarch/index.php?journal=phd&page=issue&op=view&path%5B%5D=15

Muchos trabajos fotográficos vinculados a la memoria del pasado reciente de nuestra región, sobre todo referidos a sus últimas dictaduras cívico militares, han encontrado en el libro con fotografías6 un modo de presentación y circulación pública para sus imágenes. Estos objetos podrían pensarse como un lugar intermedio entre la literatura y el cine, donde la articulación de imágenes y palabras, junto con un emplazamiento gráfico particular, son los elementos clave que lo diferencian tanto de las narrativas de los diferentes géneros literarios como de aquello que sucede con las fotografías expuestas en la pared. Estos artefactos editoriales proponen un particular anacronismo, donde el pasado irrumpe relampagueando en el presente, mediante la convivencia de fotografías de archivo con imágenes producidas hoy. Este encuentro entre material de archivo y nuevas imágenes produce una particular estrategia de memoria, sobre la que me detendré a analizar aquí.

Tomaré una serie limitada de libros que me permitirán dar cuenta de estrategias diferenciadas de narración del pasado reciente en clave biográfica. Trabajaré aquí con seis artefactos editoriales, de cuatro autorxs argentinxs y dos chilenxs, que contienen series fotográficas que fueron pensadas inicialmente para este formato. Se trata de Álbum de familia, de Beatriz Cabot (2012); Pozo de aire, de Guadalupe Gaona (2014); Tiempo de árbol, de Marcelo Brodsky (2013) y The disappeared, de Verónica Fieiras (2013), de Argentina, y Repertoire de Rodrigo Gómez Rovira (2013) y Una sombra oscilante, de Celeste Rojas Mugica (2017), estos dos últimos, de Chile.

6 No se trata de cualquier libro con fotografías. Por ejemplo, la serie fotográfica de Lucila Quieto Arqueología de la ausencia (2003) es también un libro. Fotos tuyas, de Inés Ulanovsky (2006) también lo es; sin embargo, estos proyectos no fueron pensados a priori para este formato. Otros trabajos fotográficos vinculados con el pasado reciente dictatorial han sido publicados posteriormente, por ejemplo, la serie Treintamil de Fernando Gutiérrez (1997), editada por editorial La Marca, o Desapariciones, de Helen Zout (2008), de la Colección Fotógrafos Argentinos.

Cinco de los seis libros aquí elegidos desplazan archivos fotográficos privados a la esfera pública mediante la operación editorial. La excepción de la serie es aquella que utiliza exclusivamente archivos públicos apropiados de páginas de internet de homenaje a desaparecidxs de la última dictadura.

Partiré de la idea de que las imágenes de archivo familiar tienen una potencia en relación. Nunca son suficientes por sí solas, sino que necesitan entramarse con otros elementos para lograr activar su efectividad política. El traspaso necesario de la historia individual y privada —que se limita a referir apenas a las convenciones sociales que dieron por resultado aquella imagen— hacia la esfera pública requiere de una puesta en relación con otros elementos. Instaurar estas imágenes requiere de una matriz narrativa (Despret, 2020) que las entrame para construir con ellas una escena. La idea de escena nos permite abrir un espacio-tiempo para que la imagen suceda, justamente, en un espacio de relación, «donde se expresan las potencias sedimentadas en su propio espesor» (Soto Calderón, 2020).

El cineasta argentino Nicolás Prividera propone tres figuraciones para pensar las producciones estéticas de hijxs de desaparecidxs que abordan su historia familiar. Por un lado, los hijos replicantes, aquellos que repiten una y otra vez las inflexiones fantasmáticas del padre. Por el otro, hijos frankensteinianos, que pretenden escapar de ese mandato negándose a su destino hamletiano de reclamar simbólica venganza. Entre ambos están los hijos mutantes, que asumen su origen, pero no quedan presos de él.

La condición mutante ayuda a escapar de ese laberinto por arriba y a buscar las respuestas en el presente (o incluso en el futuro) más que en el pasado. Y lo más estimulante es que esa mutación produce obras abiertas, imperfectas y de múltiples caras (aunque no escapen a un involuntario «espíritu de época») cuyo aire familiar es su ofendido pero nunca humillado desamparo, que sabe que esa intemperie puede ser también una condición de posibilidad, para construir desde esa mirada un inquebrantable mundo propio (Prividera, 2009).

Replicantes, frankeinsteinianos y mutantes: tres figuraciones fantásticas para pensar la historia personal y política legada. El archivo familiar es la materialidad heredada y el gesto mutante será, justamente, producir varia-

ciones y derivas editoriales que configuren nuevos relatos, propongan una nueva escena de relación. Los cinco libros que utilizan archivos familiares propios tienen algún vínculo de parentesco con afectados de la dictadural; todos ellos, varones desaparecidos, asesinados o exiliados, vinculados con la militancia en organizaciones armadas. Estos artefactos proponen un espacio de relación entre aquella historia y los modos de afiliación que sus autorxs establecen con ella. Su materia prima es principalmente el archivo familiar, pero en cada uno de ellos aparecen otros recursos visuales y textuales que operan construyendo ese inquebrantable mundo propio del que nos habla Prividera.

Por su parte, el libro de Fieiras (2013), el sexto de la serie, propone un abordaje diferente: trabajar con las fotografías encontradas, en donde se nos presentan sujetos anónimos que, entendemos por el título, comparten la condición de estar desaparecidos. Las estrategias elegidas por cada autorx para llevar adelante este desplazamiento —hacer públicos sus acervos familiares o encontrados— permitirán la elaboración de un relato fotográfico particular, que establece un modo particular de mirar y leer la dimensión visual de la historia reciente. El ritual privado de mirar estas imágenes es aquí multiplicado, y el libro con fotografías es una nueva materia para performar otros actos colectivos de memoria, instaurando nuevas narraciones sobre el pasado reciente.

Me interesa trabajar aquí desde el análisis de las estrategias editoriales de cada una de estas publicaciones, y qué tipo de materiales eligen para construir estos espacios de relación. Las imágenes de archivo reclaman hacerse de un lugar que las albergue, un tiempo que reclama un espacio para instaurar una memoria a partir del gesto de corresponderles la mirada en el presente. Este lugar privilegiado será el paisaje, aquello que llamamos naturaleza, lo que aparecerá con mayor insistencia. Será ese lugar de quienes no tienen lugar (esa condición liminal, entre lo muerto y lo vivo), uno de los recursos visuales más recurrentes, por lo que merecerá aquí un análisis más extenso.

Buscaremos pensar esta inscripción pública de estos relatos familiares y entenderlos más allá de las filiaciones y parentescos que en ellos se inscriben, esto es, en vez de pensarlos en tanto series de memorias

fotográficas7(Fortuny, 2014) que refieren exclusivamente a la gestión del trauma del pasado reciente, buscaremos mirar aquí los modos de instaurar matrices narrativas mediante gestos editoriales situados.

Más allá de las relaciones posibles entre imagen y tiempo que mencionamos, la especificidad de esta serie nos permite pensar la necesidad de reclamar un lugar, un territorio material que permita desplegar la escena del pasado, el espacio de evocación que se abre en el paisaje.

Breve presentación de los materiales

Álbum de familia, de Beatriz Cabot, fue publicado en 2012 por la editorial argentina La Luminosa y reeditado en 2014. El título mismo nos da una pista sobre la procedencia de esas imágenes o lo que pretende construir. En el relato, el protagonista es Osvaldo, esposo de la autora, y para reponer su historia utiliza archivos no solo familiares, sino también públicos, incluyendo también al final retratos actuales a sus hijos, realizados por la autora. Lo que se busca reconstruir no es exclusivamente la dimensión del vínculo con el familiar —en este caso, Beatriz, la mujer de Osvaldo— sino que se pretende un retrato más abarcativo, donde el recorrido comienza con una serie de documentos —carnet del club, fotografías de Osvaldo de niño— hasta llegar al momento en que Osvaldo aparece junto a Beatriz. Lo paradójico de esta imagen es que su materialidad no se acerca a la de una fotografía familiar, sino más bien a la de una fotografía de un diario, donde la trama gráfica da cuenta de su reproducción. Cuando aparece Beatriz, aparece la vida pública, los archivos y documentos.

Luego, tres fotografías de momentos familiares: dos en la playa, una de Osvaldo remontando un barrilete con su hija. Luego, la desaparición de

7 Estas producciones pueden ser pensadas desde el concepto de memorias fotográficas propuesto por Natalia Fortuny (2013), el que refiere a los artefactos visuales artísticos basados en el recurso de la fotografía que se construyen en diálogo con el pasado reciente. Para la autora, las memorias fotográficas condensan tres peculiaridades indisociables: su calidad de memorias sociales de un pasado en común —en un juego entre las vivencias y memorias individuales y la historia—, su formato visual fotográfico y su elaboración artística.

Osvaldo, presentada en documentos públicos. Después de ese giro, el libro avanza hacia la descendencia: sus hijos y su nieta. La última imagen es un dibujo infantil de Violeta, nieta de Osvaldo y Beatriz, en el que retrata a sus abuelos. Este recorrido es lineal, ordenado cronológicamente. Los materiales se disponen uno detrás del otro y, antes de cualquier imagen, justo después de la dedicatoria, un texto nos anticipa:

Osvaldo y yo nos conocimos en 1966, en un baile de la escuela secundaria. Teníamos 16 años. Fuimos a estudiar a La Plata, él arquitectura y yo periodismo. Militamos. Nos casamos. Tuvimos dos hijos, María Julia y Mariano. Estuvimos juntos hasta el 15 de agosto de 1977 (Cabot, 2012, pp. 06-07).

Las imágenes reponen este recorrido, hasta el giro central que da cuenta, mediante un artículo del diario titulado Murió un terrorista en un enfrentamiento y, en la página siguiente, un informe de laboratorio presentado a la Policía relata, en el tecnicismo propio de estos informes, la identificación de las huellas dactilares en unas manos entregadas por la Policía. El informe concluye que se trata de Osvaldo Portas. Después de esta reproducción facsimilar del informe, comienzan las fotografías realizadas por Beatriz desde 2010: un paisaje y dos retratos de sus hijos. El libro termina con un dibujo de Beatriz al lado de otro de Osvaldo, hecho por su nieta.

El siguiente libro de la serie, Pozo de aire de Guadalupe Gaona, fue editado por la editorial Vox, en 2009. En este libro, la imagen fotográfica y la imagen poética presentada en el texto escrito poseen casi igual protagonismo.8 Las fotografías de Gaona y sus poesías se intercalan con las imágenes del archivo familiar. Sus imágenes se presentan en dípticos o a doble página. En el caso de los dípticos, por momentos hace jugar el diálogo entre el archivo con las fotografías actuales, que dan cuenta de esa imposibilidad de encontrar el lugar exacto de la toma, pero que algún rastro nos hace sospechar qué se está mirando, tras qué pista se está yendo. Cuando las imágenes están solas, aparecen los textos, estas otras imágenes poéticas sostenidas en la palabra escrita.

8 Vox es una editorial independiente de Bahía Blanca, que se dedica principalmente a la publicación de poesía.

Todas las imágenes presentan el escenario de las vacaciones familiares en el sur. El archivo es el objeto que Gaona «lleva en la mano», las pistas con las que rastrea, pero con la libertad de no buscar arqueológicamente el mismo punto de vista, sino más bien de permitirse otro estado, unas otras imágenes, construidas desde el presente. Está el bosque, el lago y está también la casa, a la que nunca vemos en el interior, pero sí algunos de los fragmentos de las poesías refieren a imágenes que allí suceden.

Espero que mi madre me levante y me junte del sillón dorado donde duermo.

La familia que choca sus copas y ríe a carcajadas apenas me arrulla. Entre ellos y yo

hay un pozo de aire.

Sus sombras se prolongan en la pared. Los genios discuten entre las perdigonadas.

De comida húmeda y apelmazada del mantel.

El espacio interior se construye en estas imágenes poéticas. La cámara ronda la casa, mira desde afuera, la analiza. Incluso mira desde la ventana a dos personas que hablan en el interior, pero nunca entra. El espacio de Gaona es el espacio del bosque y del lago.

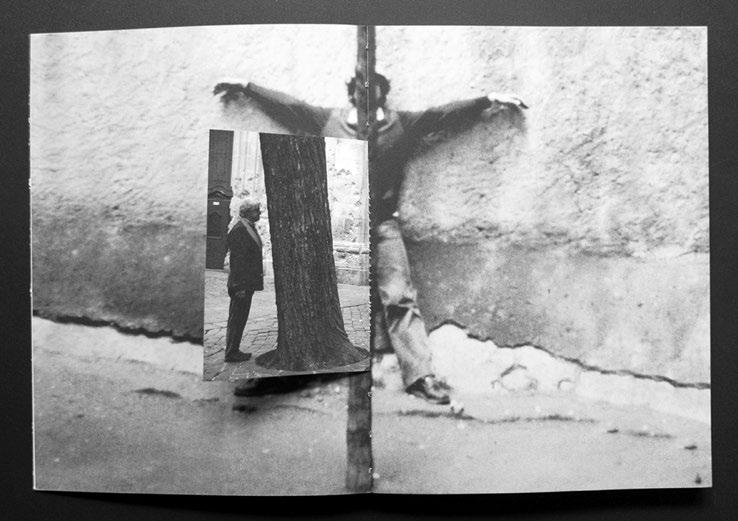

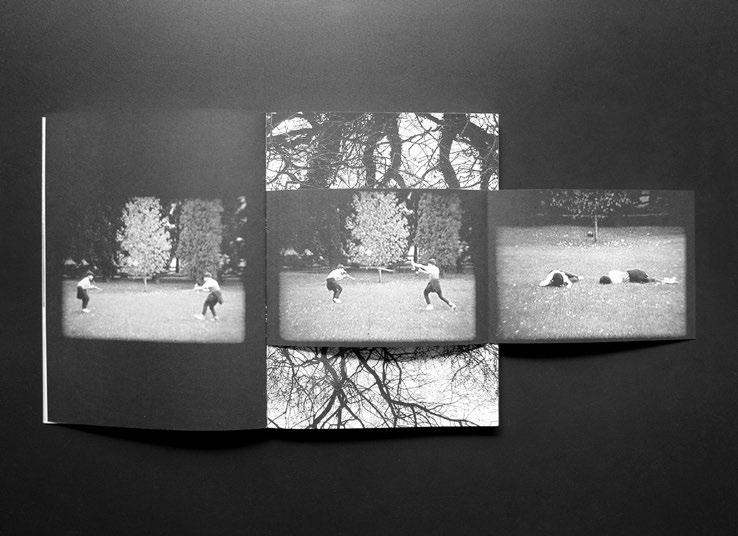

El siguiente fotolibro de la serie argentina es Tiempo de árbol de Marcelo Brodsky, publicado en 2013 por la editorial La Luminosa. Si bien algunas de las fotografías del libro habían sido publicadas dentro de un proyecto anterior de Brodsky, Nexo (2001), aquí el formato permite otro tipo de montajes, otras relaciones entre sus imágenes y su archivo. El libro comienza con una superposición entre una de las primeras fotografías que forman parte del cuerpo de obra de Brodsky, Autorretrato como fusilado —en el que un árbol atraviesa la imagen y la divide a la mitad— con un rectángulo rojo que tapa parcialmente la parte de la imagen que cae sobre la página impar. El lomo del libro divide, simétricamente, a la fotografía

y, al mover este rectángulo, al pasar estas páginas de menor tamaño, nos encontramos con un autorretrato del presente, del autor parado frente a un árbol, esta vez fotografiado de perfil.

Una sucesión de árboles fotografiados de diferentes puntos de vista es casi todo el contenido del libro. Hacia el final, una nueva aparición del archivo familiar se dispone para ser desplegada. De todos los libros de la serie, este es el único que posee un texto sobre el trabajo, una interpretación crítica y curatorial de Eduardo Cadava, en español y en inglés, que refiere al trabajo de Brodsky en general y al libro en particular.

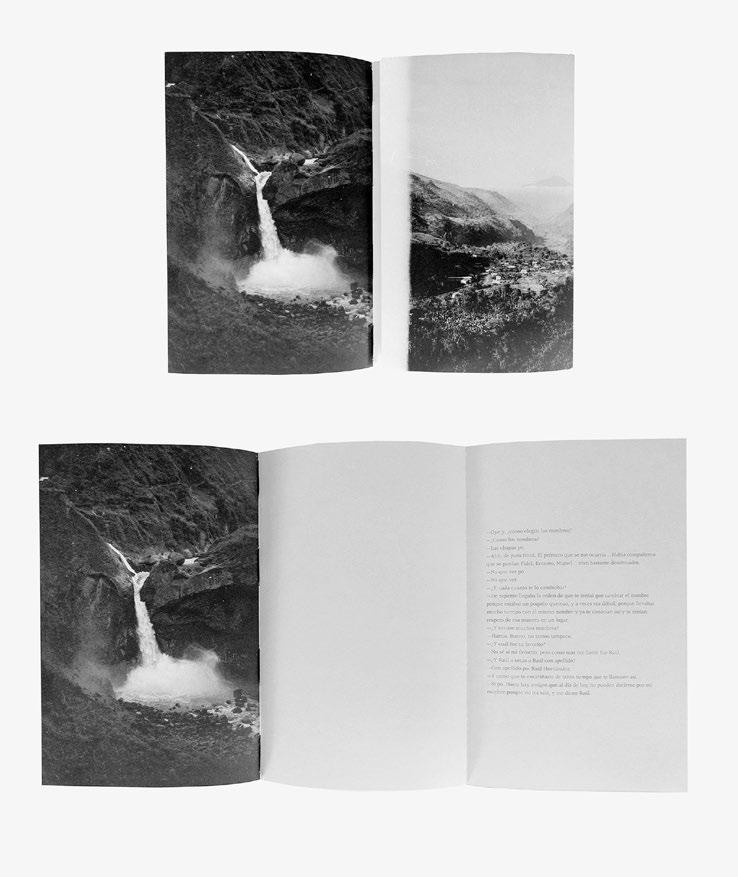

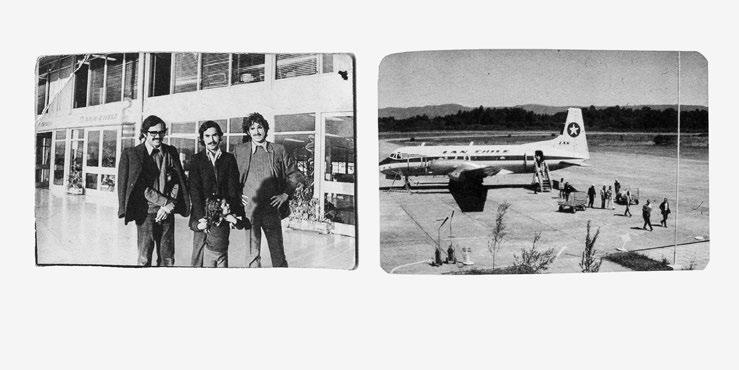

De la serie chilena, tanto en la publicación de Celeste Rojas Mugica (2017) como en la de Gómez Rovira (2013), la operación que se propone es la de hijxs que manipulan e interpretan archivos de sus padres elabora-

dos durante su exilio. En el caso de Rojas Mugica, antes de su nacimiento, y en el caso de Gómez Rovira, durante su propia infancia. La materia prima son estas imágenes, producidas por sus padres durante sus respectivos exilios. No hay fotografías tomadas en el presente, a excepción de, en el caso de Gómez Rovira, la propia mesa de trabajo con las fotografías del archivo familiar. Aquí, la operación mutante radica en el trabajo con el texto. En el caso de Rojas Mugica, trayendo correspondencias entre ella y su padre, y en el Gómez Rovira, en la reproducción de la materialidad de una agenda de su padre como soporte del relato.

En Repertoire el texto que se reproduce son las anotaciones y reflexiones de Raúl Gómez en sus agendas de los años de su exilio en Francia. Sus anotaciones caligráficas —otro tipo de huella indicial, no fotográfica— son transcriptas y emplazadas en la página en versión bilingüe (español y francés). Las reflexiones que llevan adelante el relato son escritas por el mismo Raúl y, en este trabajo, la autoría se presenta como fotografías y textos de Raúl Gómez, edición de Rodrigo Gómez Rovira (2013).9

En Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017), el archivo se dispone junto a textos provenientes de correos electrónicos —siempre tienen un mismo remitente y una misma destinataria— que van respondiendo a preguntas sobre el archivo y su contenido. El eje del lomo del libro propone así un montaje entre los dos fotogramas consecutivos, que pone en evidencia la sucesión de una imagen con otra, de la convivencia en un mismo rollo de diferentes usos sociales de la fotografía. Su padre ejercía como fotógrafo profesional, como militante, como exiliado en una ciudad nueva.

El libro propone una serie de imágenes provenientes de diferentes dominios —la fotografía familiar, la fotografía militante, la mirada sobre el paisaje— que se articulan, tensionan y resignifican entre sí, generando diálogos y complementariedades.

9 Este libro nos permite hacer aquí un comentario más general sobre los modos en que opera la función autor en este tipo de publicaciones. La edición fotográfica posee una centralidad que dista de la idea de instante decisivo propia de otras lógicas de producción fotográfica, donde la autoría se define por quién está detrás de la cámara. La tarea de producir editorialmente a partir de imágenes —propias, encontradas o cedidas— define al espacio de la edición como práctica artística, por lo que, cuando se refiere a Repertoire, se nombra como un libro de Rodrigo Gómez Rovira a partir de las fotografías de su padre.

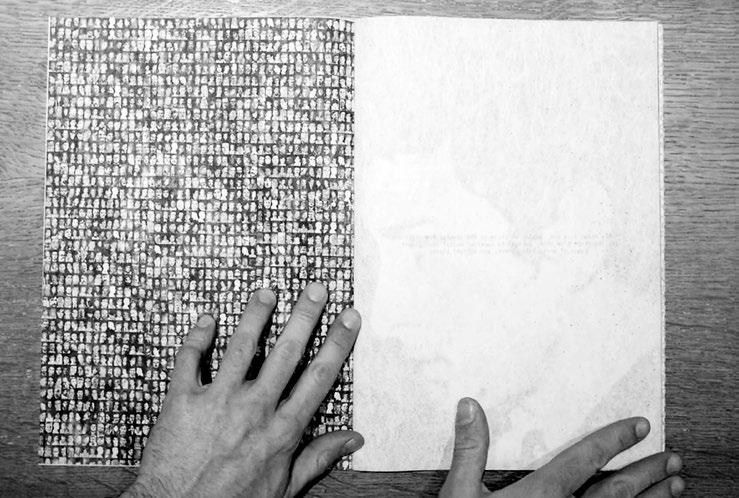

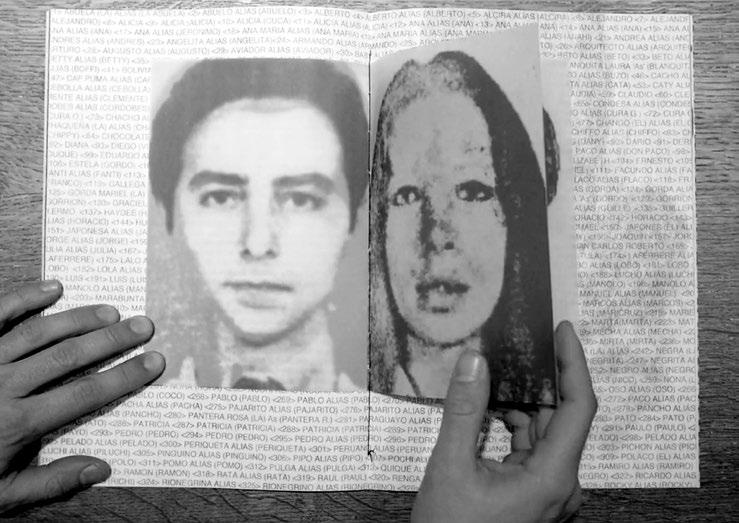

The disappeared (Fieiras, 2013), el último libro de la serie, fue editado por Riot Books en 2013 y reeditado por la misma editorial, en 2014, en Madrid. Se trata de un libro pequeño y artesanal, de 32 páginas, con una tirada de 50 y 200 ejemplares cada edición, compuesto por la reproducción de fotografías de archivo tomadas de la web, que aparecen en las sucesivas páginas como rostros o tramas en las que se desdibujan los rasgos identitarios de cada sujeto individual. La exploración sobre la materialidad por sobre la identificación presenta a los rostros casi como tramas desdibujadas.

Si pensamos en una analogía de estas producciones con los usos de la fotografía en la esfera pública militante dentro de las agendas conmemorativas del terrorismo de Estado, este fotolibro se acerca a las banderas producidas por los organismos de derechos humanos, en los que una sucesión de rostros, uno al lado del otro, termina por conformar una trama de colectiva, mientras que los otros cinco libros de la serie se acercan más a las fotografías utilizadas por familiares —sobre el pecho de las madres o en pancartas— en los que la imagen aparece acompañada de un nombre y una fecha que ancla el sentido a un sujeto y al hecho trágico de su desaparición o asesinato.

Tiempo de árbol, por su parte, resuena con algunas iniciativas como Árboles para la memoria, llevada adelante por el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, que consiste en emplazar árboles en diferentes sitios, desplegando una cartografía de la memoria hacia espacios periféricos de

la ciudad. Como se habrá podido advertir, me interesa pensar la mesa de edición como un espacio de trabajo que requiere resonar con otros usos y espacios de aparición de las imágenes, generando puentes de comunicación y entramándose en matrices más amplias de circulación y resonancia.

Imagen-palabra

Textos que explican, textos jurídicos, textos caligráficos, correos electrónicos, definiciones en inglés, poesías. Cada una de estas piezas elige modos diferentes de establecer la relación entre imagen y palabra. En este punto de inflexión, la imagen y el texto operan como dos caras de una misma moneda. Su función en el (foto)libro es más que una función de anclaje o relevo (Barthes, 2009). Busca activar un aspecto, detener a quien mira sobre lo que podríamos llamar un punctum dirigido:10 lo que punza para quien está detrás de la edición de las imágenes es sugerido en el texto y funciona como una llave a un determinado aspecto del sentido polisémico de la imagen que presenta. Esta operación es en algunos casos más literal —Cabot, Brodsky— y señala directamente el contenido de la imagen — anclando su fecha y lugar, por ejemplo— mientras que en otros casos esta relación es más abierta, poética, como en Pozo de aire de Gaona.

En Álbum de familia (Cabot, 2012) cada fotografía se nos presenta una por vez (con solo una excepción), siempre en página impar, con un texto en la página anterior, a la izquierda, que opera desde el anclaje, señalando quiénes son y cuándo fue tomada la fotografía. Por su parte, Pozo de aire (Gaona, 2014) comienza con una imagen blanco y negro de un camino de tierra con vegetación a ambos costados. Luego de esa primera imagen, aparece el primer texto, que oficia de prólogo, de relato inicial sobre aquellos veranos en el sur, ese mismo sur patagónico al que después las imágenes intentarán volver. Y nos habla de una imagen que todavía no hemos visto. Los textos de Gaona son también imágenes, imágenes poéticas que no buscan la función de anclaje que poseen los textos de Cabot —donde son breves

10 Soy consciente de que aquí estoy forzando un poco las categorías, haciendo jugar diferentes momentos del pensamiento barthesiano para proponer un vínculo diferente con el texto, ya que se encontraría en un punto intermedio entre una función de anclaje y de relevo.

acotaciones para anclar un espacio y un tiempo— sino que proponen otras imágenes textuales, que no terminan de asir el sentido de la imagen.

En el libro de Brodsky (2013) la palabra opera de un modo diferente. En algunas imágenes vemos la palabra deteriorada por el agua y la intemperie. Son las imágenes provenientes del Bosque de la memoria:

Brodsky retrata precisamente este deterioro de lo escrito, estas memorias lingüísticas que se han ido borrando con el avance del tiempo, pero que no se borran del todo y persisten de manera difusa […]. La palabra borrada, difusa, dice mucho más que lo que enuncia (Fortuny, 2014, p. 121).

Al primer texto que aparece en el libro de Brodsky (2013, p. 10) lo acompaña una fotografía de archivo familiar de los dos niños arriba de un árbol. El texto que acompaña, al lado, dice lo siguiente:

Mi hermano Nando y yo permanecemos en la altura. En la siguiente página, jugamos a morir.

El texto se anticipa a la imagen, y el juego se anticipa a su vez al devenir trágico de su hermano, para quienes miramos el libro conociendo algo de la historia y de la obra de Brodsky. Se presenta aquí una temporalidad inquietante. No es la fotografía como documento del pasado, sino que su sentido es aquí de premonición, un adelanto. Jugar a morir es aquí un juego de niños, que desde el tiempo presente de la edición del libro adquiere otra espesura. Este carácter anticipatorio del juego de niños establece una particular relación con la lucha armada y los modos en que la masculinidad se vehiculiza a través de ella. Acompaña a este texto una imagen de los dos hermanos trepados a un árbol. La imagen se nos presenta rodeada de las marcas de la película fotográfica, de las perforaciones que hacen avanzar la película 35 mm. dentro de la cámara.

La siguiente secuencia presenta un desplegable de cuadros de una cinta Super-8, que da cuenta del juego al que refiere el texto anterior. Las imágenes de los árboles ahora se presentan como contrapicados, son las vistas subjetivas del cuerpo en el piso.

Así como Repertoire (Gómez Rovira, 2013) se propone una edición a partir de las fotografías de su padre, es también una edición de sus textos, ya que sus anotaciones por momentos dan cuenta de una intención de volver públicos aquellos materiales, como lo indica el segundo texto del libro:

Mis fotos (de este artículo tiene que empezar el libro…)

Creo que desde siempre he hecho fotos, no sé cómo llegaron las máquinas fotográficas a mis manos (Gómez Rovira, 2013).

El texto en Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017) propone también una tarea de edición a partir de otro tipo de textos, los correos electrónicos recibidos por la autora en que recibe respuestas de su padre sobre aquellas dudas e

inquietudes que la exploración del archivo le despierta. Los textos conservan las marcas originales de su producción, no en su materialidad, sino en su contenido, que reproduce las marcas propias del correo electrónico.

El 09.04.2016 a las 11:45, Raúl escribió:

Los recuerdos, a estas alturas, no tan nítidos, se me agolpan y tendré que poner un orden, que no es necesariamente el tuyo, pero intentaré responder a lo que me preguntas (Rojas Mugica, 2017).

El relato es intermitente y fragmentario, y se termina de activar con la presencia de las fotografías. No vemos las preguntas, lo que vemos es la respuesta. En el libro hay otros dos textos, en diferentes registros. El sobre facsimilar que contiene el libro reproduce un texto de Celeste, que describe y reflexiona a partir de una serie de imágenes que serán la secuencia de apertura del libro. El otro texto, oculto detrás de un paisaje, es un diálogo entre dos personas. Intuimos aquí que son Celeste y su padre, a quien ella pregunta sobre sus estrategias en la clandestinidad. Lo que el libro repone aquí no es un retrato del padre, sino de un personaje, una identidad otra que su padre tuvo durante su exilio. Aquí, la pregunta es por el nombre —es la primera pregunta del diálogo: «Oye, ¿y cómo elegías los nombres?». El plural en la pregunta da cuenta de lo múltiple de aquella identidad.

La operación formal en el libro es la de mantener tapado este texto con una imagen que hay que «destapar». Para saber, se debe accionar una coreografía particular y develar lo que el paisaje oculta.

En el último libro de la serie, The disappeared (Fieiras, 2013), los textos proponen una serie de definiciones breves que van articulando la lectura. Una definición de ser humano, una definición de dictador, de violencia, de identidad, de dolor, de desaparición y de ausencia11 se suceden, una a continuación de la otra.

11 «[...] a human being is a man, woman, or child of the species Homo sapiens, distinguished from other animals by superior mental development, power to articulate speech, and upright stance / a dictator is a ruler with / violence is a behavior involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something / identity is the fact of being who or what a person or thing is / pain is a highly unpleasant physical sensation caused by illness or injury / disappearance is an act of someone or something ceasing to be visible / absence is the state of being away» (Fieiras, 2013).

Imagen 5: Desplegable final del fotolibro Una sombra oscilante, de Celeste Rojas Mugica. Asunción Casa Editora, 2017.

En otro nivel —con otra tipografía, completando la totalidad de la página— otro texto opera como trama: son nombres, apodos, una lista. No hay una asociación entre este texto y las imágenes, sino que más bien dan cuenta de una cantidad, de una enumeración. El último texto del libro señala «around 30.000 people disappeared during the last dictatorship in Argentina between 1976 and 1983» (Fieiras, 2013).12

Como señala Huyssen (2009), en lugar de oponer palabra a imagen, debemos reconocer que la imagen y la palabra están entrelazadas en las prácticas de representación. Cuando una de ellas falla, la otra puede iluminar la 12 Que en español significa «alrededor de treinta mil personas desaparecieron durante la última dictadura en Argentina entre 1976 y 1983».

escena. Así, la palabra escrita dentro de la imagen y las palabras que operan a modo de título generan un contrapunto que permite una particular construcción temporal: una idea de futuro interrumpida en el instante mismo de la desaparición. Las palabras no explican las imágenes, sino que agregan otro nivel de discurso. Como nos recuerda Didi-Huberman, para explicar se necesita implicar las emociones, palabras e ideas en la presentación de las imágenes mismas:

[...] en cada producción testimonial, en cada acto de memoria los dos — el lenguaje y la imagen — son absolutamente solidarios y no dejan de intercambiar sus carencias recíprocas: una imagen acude allí donde parece fallar la palabra; a menudo una palabra acude allí donde parece fallar la imaginación (Didi-Huberman. 2006, p. 49).

Imagen-materia

Álbum de familia (Cabot, 2012), en su materialidad, no busca emular exactamente el álbum, sino que la disposición en página, la relación entre imágenes y textos, da cuenta de una organización de los materiales en un relato lineal, cronológico, y consiste en una enumeración sucesiva de imágenes y documentos que se centran en un personaje: Osvaldo.

En el caso de Repertoire, de Gómez Rovira (2013), el objeto en sí mismo reproduce facsimilarmente las páginas de las agendas de su padre, y allí las imágenes se emplazan con sus referencias: marcos de las diapositivas, hojas de contacto de negativos.

En Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017), las marcas del paso del tiempo, del deterioro, se vuelven un recurso central para dar cuenta de que el archivo constituye un hallazgo, tiempo después, y que estas marcas dan cuenta de las vicisitudes que el material fotográfico ha atravesado. La temporalidad de estas imágenes no es el tiempo de la toma exclusivamente, sino el trascurso de los años y sus efectos sobre las imágenes recuperadas desde el presente de la edición.

En The disappeared (Fieiras, 2013), la materialidad del objeto posee un rol protagónico, como así también su proceso de elaboración. El procedimiento consiste en transferir las imágenes de una superficie a la otra, logrando así cierto desvanecimiento.13 Pero la alteración no está dada aquí por el paso del tiempo, por el deterioro de los archivos y sus condiciones de conservación. Aquí el borramiento es un recurso estetizante, accionado durante el proceso mismo de confección del libro. Los procedimientos sobre los materiales buscan mantener ciertas marcas de sus contextos origi-

13 Este recurso estético, utilizado también por otros proyectos, como el del artista chileno Cristian Kirby (2014), establece una relación entre la desaparición del cuerpo y la desaparición parcial de la imagen, pero, en el caso de este autor, la superficie a la que transfiere posee otra capa de información, como mapas o páginas de la guía telefónica. El proyecto puede verse en: https://pt.slideshare.net/cristiankirby/119-cristian-kirby

narios, que den cuenta de la procedencia de las imágenes y las tecnologías utilizadas para realizarlas.

En el caso de The disappeared, donde la materia inicial son archivos provenientes de internet en los que, tras la digitalización de las imágenes, el deterioro producido por el paso del tiempo se detiene, convirtiendo a la imagen originaria en código binario, es necesario generar una operación que les otorgue una nueva materialidad.

Proyecciones sobre el paisaje

Qué extraña es la frontera entre lo ido y lo vivo, como algunos que muy muertos parecen estar muy vivos.

¿Qué voy a hacer ahora con su cuerpo y el mío?

¿Qué voy a hacer ahora sobre el camino?

¿Lo dejo abandonado? ¿Lo entierro o lo cuido? Somos tres en la vida, lo muerto, yo y el camino.

Gabo Ferro, Sobre el camino

Resulta importante advertir aquí cómo las imágenes producidas en el presente se abren al paisaje. El espacio de evocación es aquí la naturaleza, el espacio deshabitado que recibe a las imágenes, las contiene. Un repetido recurso de establecer imágenes que desbordan (diremos sangran, recuperando el modo técnico de colocar las imágenes hasta los bordes mismos del papel). Las fotografías del archivo están contenidas, mientras que el paisaje pareciera desbordar.

Avancemos aquí sobre una segunda operación analítica en torno a los modos en que podemos leer aquí la (re)presentación del territorio. En las imágenes de Cabot (2012) se nos presentan elementos que sugieren y definen una territorialidad bonaerense. Sabemos desde el primer texto que el lugar donde transcurre la historia es La Plata, y lo confirmamos con la aparición de los documentos.

El territorio se presenta urbano y periférico. Luego de la información central, en la que, mediante un documento judicial, sabemos de la muerte de Osvaldo, sus manos son entregadas en un frasco y se reconocen las huellas dactilares. Pasamos de página y nos encontramos con la primera fotografía de Beatriz como autora, no proveniente de su archivo. Se trata de un paisaje blanco y negro, realizado a baja velocidad, que imprime así el movimiento de la cámara.

Estas fotografías desestabilizantes, donde la referencialidad se ve distorsionada por el movimiento o el desenfoque, es una elección estética recurrente para hacer visible el trauma, para poner imágenes allí donde no las hay. El caso paradigmático de esta estética es la serie Desapariciones, de la fotógrafa Helen Zout (2008), o algunas de las imágenes de El lamento de los muros, de Paula Luttringer (2012). Tanto en las imágenes de Cabot como en las de Brodsky, el desenfoque y el movimiento desestabilizan la relación con su referente: las fotografías del presente no pueden fijar la relación con lo real, la experiencia traumática desborda la posibilidad de mirar claramente.

La imagen del paisaje es el recurso poético predominante para referir a la desaparición. El acontecimiento traumático —la desaparición forzada— aparece aquí con la potencia del paisaje distorsionado. Esto permite la apertura a una representación que se aleja de la mera referencialidad, que «poco tiene que ver con el discurso cerrado y coherente» (Daona, 2015). Como señala La Capra, un realismo traumático que difiere de las concepciones estereotipadas de la mímesis y permite, en cambio, una exploración a menudo desconcertante de la desorientación, sus aspectos sintomáticos y las posibles formas de responder a ellos» (La Capra, 2005, p. 191).

En este aspecto, las imágenes de Gaona (2014) son diferentes. El ir hacia el paisaje, el regresar a ese espacio como procedimiento para regresar a ese tiempo, a esa infancia, confirma lo imposible de tal operación: se intenta regresar a un lugar, pero lo que se encuentra es un espacio, transformado, tan transformado como quien va a su encuentro. El bosque opera aquí como un espacio poético, en donde no se busca la superposición exacta —como en otros trabajos de la lógica antes/después fotográfica, como el de Gustavo Germano (2007)— sino que se sugiere con algún elemento del paisaje que permite asociar una imagen con otra.

Mientras que en Gaona (2009) el paisaje es el bosque y el lago en Patagonia, en Brodsky (2012) el árbol se vuelve el leitmotiv de todo el libro. Se recurre a imágenes de diferentes árboles, diferentes vínculos con ese significante: árboles, palmeras, cactus, bosques. No hay un territorio particular, sino la relación del hombre con el árbol, que opera aquí como metáfora de otro tiempo, no regido por el tiempo antropocéntrico sino, justamente y como el título lo señala, un tiempo-árbol.

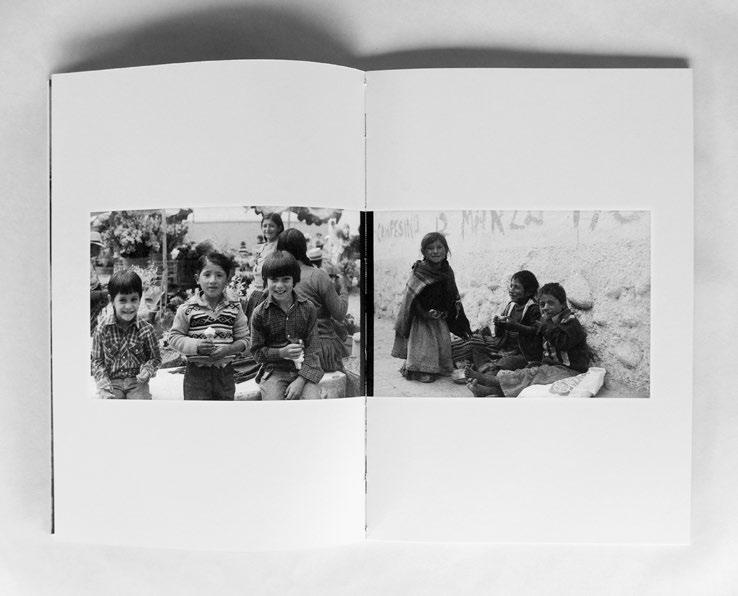

En Una sombra oscilante (Rojas Mugica, 2017), el territorio del libro es el de la frontera. En tanto espacio referido al límite político entre países, es también la frontera entre diferentes usos sociales de la fotografía: la fotografía familiar —el espacio doméstico y los cumpleaños infantiles—, la fotografía militante —al servicio de una inteligencia estratégica— y la fotografía de viaje —¿es acaso la mirada de un exiliado, por momentos, también la de un turista? —. Los cuerpos aparecen dispuestos a cámara con las poses habituales de las fotografías familiares. Los escenarios domésticos, interiores, se contraponen a los paisajes abiertos y contemplativos del escenario natural.

Mientras que los fotolibros argentinos tematizan la desaparición, los dos fotolibros chilenos tematizan el exilio. Su territorialidad es la de la experiencia de mirar Chile desde afuera.14 En ambos libros aparecen imágenes de aeropuertos, del no lugar por excelencia —en ambas leemos la inscripción «Lan Chile»—, en donde los cuerpos se disponen para viajar.15 El territorio es en sí mismo la experiencia del exilio. Es el exilio, en tanto desplazamiento, un modo particular de territorio.

Tanto Gaona (2014) como Rojas Mugica (2017) elaboran lo que podríamos llamar una territorialidad, entendida como espacio vivido. El paisaje no es la instantánea del espacio sincrónico, sino que es el escenario donde la desaparición o el exilio toman cuerpo. Allí, en el bosque y en el lago el