12. September 2024, 19:30 Uhr

Großer Saal

12. September 2024, 19:30 Uhr

Großer Saal

Das Programm auf einen Blick

Experimentieren lautet das Motto des heutigen Konzerts, das drei Werke in den Fokus stellt, in denen Franz Schubert, Robert Schumann und Anton Bruckner genau das taten: Sie experimentierten, probierten Neues aus, wagten den Schritt in bisher unbekanntes Terrain und erschlossen sich damit neue kompositorische Wege.

Im Fall von Schuberts Sinfonie Nr. 7, die in ihrer Zweisätzigkeit den populären Beinamen ›Unvollendete‹ trägt, sowie Schumanns ebenfalls nur aus zwei abgeschlossenen Sätzen bestehender ›Zwickauer‹Sinfonie verstärkt sich dieser Charakter darüber hinaus dadurch, dass beide Komponisten ihre Werke inmitten des ›Experimentierens‹ in unvollständiger Form hinterließen. Bruckner wiederum hat die zwischen seiner 1. und 2. Sinfonie komponierte, oft fälschlicherweise als ›Nullte‹ bezeichnete ›Annullierte‹ vollständig abgeschlossen, jedoch im Nachhinein für ›ungültig‹ erklärt.

Le Concert des Nations

Jordi Savall | Dirigent

Franz Schubert 1797–1828

Sinfonie Nr. 7 hMoll D 759 ›Unvollendete‹ // 1822

I Allegro moderato

II Andante con moto

Robert Schumann 1810–1856

Sinfonie gMoll WoO 29 ›Zwickauer‹ // 1832–33

I Allegro molto

II Andantino assai – Allegretto

// Pause //

Anton Bruckner 1824–1896

Sinfonie dMoll WAB 100 ›Annullierte‹ // 1869

I Allegro

II Andante

III Scherzo. Presto – Trio. Langsamer und ruhiger

IV Finale. Moderato – Allegro vivace

Konzertende ca. 21:30 Uhr

Ob Johann Sebastian Bachs Die Kunst der Fuge, über deren Niederschrift der Komponist dem Bericht seines Sohnes Carl Philipp Emanuel zufolge angeblich verstarb, Wolfgang Amadé Mozarts Fragment gebliebenes Requiem d-Moll, dessen bis heute meist mehr durch Mythen popularisier te als durch historische Fakten gesicherte Entstehungsgeschichte immer wieder Anlass zu Spekulationen gibt, oder Anton Bruckners 9. Sinfonie d-Moll: Seit jeher wird das Fragment, das rätselhaft unvollendete Werk vom Nimbus des Mythischen und Geheimnisvollen umweht. Dabei stemmt sich die Nachwelt immer wieder gegen die als Unrecht empfundene Zumutung, solche Werke in ihrer scheinbar ›ungültigen‹ Form zu akzeptieren. Dem entgegen steht, dass das Fragmentarische, das sich selbst Suchende gerade zu Beginn des 19. Jahrhunderts sogar zum eigenständigen Gattungsprinzip erhoben wurde. »Viele Werke der Alten sind Fragmente geworden. Viele Werke der Neuern sind es gleich bey der Entstehung«, hielten etwa die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel im 1798 erschienenen ersten Band ihrer Zeitschrift Athenaeum fest. Mit ihrer Idee einer progressiven Universalpoesie, in der sich sämtliche Bereiche des Lebens und der Kunst, des Traumes und der Wirklichkeit zu einer offenen, durchlässigen literarischen Form verbinden sollten, erhoben sie gemeinsam mit dem Schriftsteller Novalis das Offene, Unaufgelöste und Fragmentarische zur Kunst: »Andre Dichtarten sind fertig, und können nun vollständig zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet seyn kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden [...]. Sie allein ist unendlich, wie sie allein frey ist, und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, daß die Willkühr des Dichters kein Gesetz über sich leide.«

Franz Schubert // Sinfonie Nr. 7 h-Moll ›Unvollendete‹

Franz Schubert, posthume Lithografie von Josef Kriehuber, 1846

Sechs von ihm selbst eher als ›Vorstudien‹ zur großen Form empfundene Sinfonien und drei umfangreiche Sinfonie-Entwürfe hat Franz Schubert bereits zu Papier gebracht, als er am 30. Oktober 1822 mit der Niederschrift seiner Sinfonie Nr. 7 h-Moll beginnt, deren letztlich zweisätzige Gestalt ihr später den Namen ›Unvollendete‹ eintragen wird. Dabei ist die Vermutung, Schubert habe das Werk von vornherein in zwei Sätzen konzipiert oder gar erst während der Komposition die Notwendigkeit dieser Form erkannt, mittlerweile eindeutig widerlegt. So sind vom unvollständig gebliebenen dritten Satz immerhin Entwürfe, Skizzen und sogar der Beginn einer Par titurreinschrift erhalten. Wahrscheinlicher ist, dass Schubert die Arbeit im November 1822 schlicht zugunsten seiner ›Wandererphantasie‹ unterbrechen muss, um die ihn der reiche Gutsbesitzer Karl Emanuel Ritter von Liebenberg de Zsittin gebeten hat. Um den weiteren Verbleib der im Anschluss nicht fortgeführten Sinfoniepartitur ranken sich letztlich fast ebenso viele Legenden wie um den Inhalt des Werkes selbst. Mutmaßlich übergibt der Komponist das Manuskript seinem Freund Josef Hüttenbrenner, über den es schließlich, wohl erst nach 1827, in den Besitz von dessen Bruder Anselm gelangt, der ein ehemaliger Mitschüler Schuberts im Unterricht bei Antonio Salieri und zu diesem Zeitpunkt Direktor des Steiermärkischen Musikvereins ist. Entgegen der bis heute kolpor tier ten Behauptung, er habe das Werk dem Steier-

Franz Schubert Sinfonie Nr. 7 h-Moll ›Unvollendete‹

märkischen Musikverein zum Dank für die dort 1823 erhaltene Ehrenmitgliedschaft gewidmet, betrachtet Schubert die Partitur, die in ihrer ›unvollkommenen‹ Zweisätzigkeit schwerlich die Ansprüche an ein Widmungswerk erfüllt, wohl eher als privates Geschenk für den Freund. »Schubert übergab sie mir für Anselm zum Danke, daß er ihm das Ehrendiplom des Grazer Musikvereines durch mich überschickte«, so Josef Hüttenbrenner. Die Tatsache, dass Schubert die einzige Niederschrift des Werkes aus der Hand gibt, wie auch der Umstand, dass er später weder in Briefen noch laut Berichten seiner Zeitgenoss:innen auf die Sinfonie zu sprechen kommt, legen die Vermutung nahe, Schubert habe sie bewusst ›ad acta‹ gelegt, um seinen Weg »zur großen Sinfonie« fortzusetzen: »In Liedern habe ich wenig Neues gemacht«, schreibt er am 31. März 1824 an den befreundeten Maler Leopold Kupelwieser, »dagegen versuchte ich mich in mehreren Instrumental-Sachen, denn ich componirte 2 Quartetten für Violinen, Viola u[nd] Violoncelle u[nd] ein Octett, u[nd] will noch ein Quartetto schreiben, überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen.«

Schon der Beginn der Sinfonie zeigt Schuberts Bestreben, neue Wege zu beschreiten. So hebt der Kopfsatz nicht wie erwartet mit einer langsamen Einleitung oder mit der Vorstellung des Hauptthemas an. Stattdessen erklingt ein gewissermaßen außerhalb der traditionellen Form stehendes melodisches Motto, das düster und mysteriös in den tiefen Streichern zu keimen beginnt und schließlich in das Hauptthema, den sehnsuchtsvollen Gesang der Oboe, überleitet. Erst als das im Kontrast dazu schwelgerisch tänzelnde Seitenthema der Violoncelli unvermutet von schroffen Tuttiakkorden unterbrochen wird, erhält der scheinbar unaufhaltsam strömende Fluss des Satzes erste Risse, die in der dramatisch gesteigerten Durchführung zu immer größeren musikalischen Abgründen voll harter Akzente, greller Dissonanzen und atemloser Streicherfiguren aufbrechen. Da Schubert hier fast ausnahmslos auf die Motivik des einleitenden Mottos zurückgreift, können die von dieser ungeheuren Eruption scheinbar ›unbeschadet‹ gebliebenen Themen in der folgenden Reprise erneut ihren sanglichen Charakter verströmen,

Sinfonie Nr. 7 h-Moll ›Unvollendete‹

der sich nahtlos auch im Hauptthema des zweiten Satzes fortsetzt. Während die schwebende Melodielinie der 1. Violinen hier für wenige Takte von einem triumphalen Marsch unterbrochen wird, entfaltet sich im Seitensatz eine wehmutsvolle Melodie der Klarinette – mit ihren nachschlagenden Begleitfiguren der Streicher an das Violoncellothema des 1. Satzes erinnernd –, die allerdings ebenfalls nach wenigen Takten einem kraftvollen Ausbruch des Orchestertuttis weichen muss. Dem drängenden Charakter des Kopfsatzes setzt der Komponist eine geradezu traumartige Szenerie entgegen, deren mild verklärtes Klangbild zuletzt in der Ferne zu verschwinden scheint und die immer wieder Anlass dazu gegeben hat, das Werk mit einer zeitgleich entstandenen, auf den 3. Juli 1822 datierten Erzählung Schuberts in Verbindung zu bringen, deren handschriftlicher Titel Mein Traum vermutlich von seinem Bruder Ferdinand stammt:

»Ich war ein Bruder vieler Brüder u[nd] Schwestern. Unser Vater, u[nd] unsere Mutter waren gut. Ich war allen mit tiefer Liebe zugethan. –Einstmahls führte uns der Vater zu einem Lustgelage. Da wurden die Brüder sehr fröhlich. Ich aber war traurig. Da trat mein Vater zu mir, u[nd] befahl mir, die köstlichen Speisen zu genießen. Ich aber konnte nicht, worüber mein Vater erzürnend mich aus seinem Angesicht verbannte. Ich wandte meine Schritte und mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie verschmähten, wanderte ich in ferne Gegend. Jahre lang fühlte ich den größten Schmerz u[nd] die größte Liebe mich zertheilen. Da kam mir Kunde von meiner Mutter Tode. Ich eilte sie zu sehen, u[nd] mein Vater von Trauer erweicht, hinderte meinen Eintritt nicht. Da sah ich ihre Leiche, Thränen entflossen meinen Augen. [...] Von dieser Zeit an blieb ich wieder zu Hause. Da führte mich mein Vater wieder einstmahls in seinen Lieblingsgarten. Er fragte mich ob er mir gefiele. Doch mir war der Garten ganz widrig u[nd] ich getraute mir nichts zu sagen. Da fragte er mich zum zweytenmahl erglühend: ob mir der Garten gefiele? Ich verneinte es zitternd. Da schlug mich mein Vater u[nd] ich entfloh. Und zum zweytenmahl wandte ich meine Schritte, u[nd] mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie verschmähten, wanderte ich abermals in ferne Gegend. [...] Und einst bekam ich Kunde von einer frommen Jungfrau, die erst gestorben war. Und ein Kreis sich um ihr Grabmahl zog, in dem viele

Sinfonie Nr. 7 h-Moll ›Unvollendete‹

Jünglinge u[nd] Greise auf ewig wie in Seligkeiten wandelten. [...] Da sehnte ich mich sehr auch da zu wandeln. Doch nur ein Wunder, sagten die Leute, führt in den Kreis. Ich aber trat langsamen Schrittes, innerer Andacht u[nd] festem Glauben, mit gesenktem Blicke auf das Grabmahl zu, u[nd] ehe ich es wähnte, war ich in dem Kreis, der einen wunderlieblichen Ton von sich gab; u[nd] ich fühlte die ewige Seligkeit wie in einen Augenblick zusammengedrängt. Auch meinen Vater sah ich versöhnt u[nd] liebend. Er schloß mich in seine Arme u[nd] weinte. Noch mehr aber ich. – «

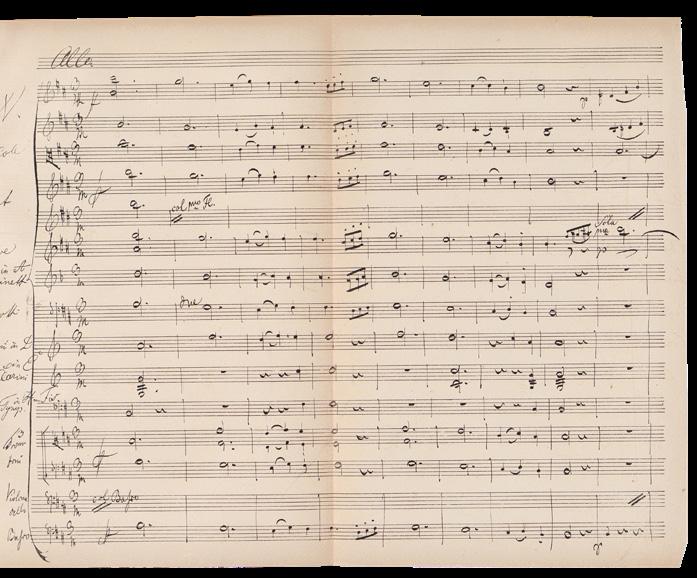

Erste Seite von Schuberts Partiturentwurf des 3. Satzes der ›Unvollendeten‹, 1822

Robert Schumann // Sinfonie g-Moll ›Zwickauer‹

Nachdem Robert Schumann sich in seinen ersten 23 veröffentlichten Kompositionen zwischen 1830 und 1839 einzig auf das Gebiet der Klaviermusik konzentriert und im sogenannten Liederjahr 1840 nicht zuletzt unter dem Vorzeichen und Eindruck der Heirat mit Clara Wieck ganze 138 Lieder komponiert hat, wendet er sich im Jahr 1841 fast ausnahmslos der Orchestermusik zu, komponiert in den beiden ersten Monaten des Jahres seine 1. Sinfonie B-Dur, anschließend die später zum Kopfsatz seines Klavierkonzerts a-Moll überarbeitete Phantasie für Klavier und Orchester sowie zeitgleich das zeitweise als »Symphonette« betitelte Werk Ouvertüre, Scherzo und Finale E-Dur, ehe er im Mai mit der Arbeit an einer weiteren, der später als Nummer 4 gezählten Sinfonie d-Moll op. 120 beginnt.

Für Schumann, wie für viele seiner Zeitgenoss:innen, bedeutet die Form der Sinfonie spätestens seit Beethoven den Gipfelpunkt der Instrumentalmusik, den es zu erklimmen gilt und dem man sich dabei nicht ohne gründliche Vorbereitung und jahrelange Studien annähert. In seinen Kolleg:innen sieht Schumann allerdings keinen ›neuen Beethoven‹. »Die neueren Symphonieen«, schreibt er am 2. Juli 1839 in der Neuen Zeitschrift für Musik, »verflachen sich zum größten Theil in den Ouverturenstyl hinein, die ersten Sätze namentlich; die langsamen sind nur da, weil sie nicht fehlen dürfen; die Scherzo’s haben nur den Namen davon; die letzten Sätze wissen nicht mehr, was die vorigen enthalten.«

Schumann will es besser machen – hat es bereits versucht: Zum Zeitpunkt der Komposition seiner Sinfonie Nr. 1 liegt sein erster Versuch nämlich bereits neun Jahre zurück. Der Grund, warum sich der damals gerade 22-Jährige, bis dahin praktisch ausschließlich als Pianist und Komponist von Klavierstücken bekannt, im Juli 1832 dazu entschließt, sich auf das Terrain der Sinfonik zu wagen, liegt nicht zuletzt daran, dass er die geplante Laufbahn eines Klaviervirtuosen aufgrund einer fokalen Dystonie – auch ›Musikerkrampf‹ genannt – an den Nagel hängen muss.

Robert Schumann

Sinfonie g-Moll ›Zwickauer‹

Robert Schumann, Porträtdruck nach einer verschollenen Zeichnung, 1834

Im selben Jahr schreibt Schumann an seine Mutter: schreckt nicht! Ich lasse mir jetzt einen Bart stehen.«

»Der Dritte [Finger] ist vollkommen steif«, konstatiert er am 14. Juni in seinem Tagebuch. Schumann beschäftigt sich intensiv mit Partiturstudium und Instrumentation und beginnt noch im Herbst mit der Komposition seiner Sinfonie g-Moll. Schon nach wenigen Wochen liegt der erste Satz in Partitur vor und kommt sogleich am 18. November 1832 im Rahmen eines Konzerts seiner späteren Ehefrau Clara Wieck zur Uraufführung. Der Ort – Altenberg bei Zwickau – gibt der Sinfonie ihren späteren Spitznamen. Obwohl zwei weitere Aufführungen folgen und Schumann auch den zweiten Satz abschließen kann, lässt er die Skizzen und Entwürfe der Sätze drei und vier, letzterer sollte wohl eine ausgedehnte Fuge enthalten, unvollendet zurück.

Robert Schumann

Sinfonie g-Moll ›Zwickauer‹

»Meine Sinfonie, die kurz vor Eduard’s [i. e. Schumanns ältester Bruder] Ankunft hier gespielt ward, hat mir viel Freunde unter den größten Kunstkennern gemacht, als [Ferdinand] Stegmayer, [August] Pohlenz, [Franz] Hauser. Als ich mich [Heinrich August] Matthäi, dem Koncertmeister vorstellte, fiel das spaßhafte vor, daß ich in der Zerstreuung sagte: ›mein Name ist Matthäi‹. Solltest Du mich hieran nicht erkennen?«

Selbstbewusst hebt der Kopfsatz mit zwei kraftvollen Tutti-Akkorden, gefolgt von einer fanfarenartigen Melodie an, die innerhalb des Satzes immer wieder als ›Motto‹ aufscheint, ein Verfahren, das auch für Schumanns spätere Sinfonien charakteristisch ist. Während der Kopfsatz handwerklich tadellos gearbeitet ist, abseits des Hauptthemas allerdings kaum substanzielles melodisches Material beinhaltet, lässt der scherzohafte zweite Satz bereits die Originalität und spätere Meisterschaft Schumanns erahnen. So scheint etwa die in den rahmenden Andantino-Passagen vorgestellte Streichermelodie bereits die Einleitungen der Sinfonien Nr. 2 und 4 vorauszuahnen. Die Skizzen zum dritten und vierten Satz zeigen letztlich, dass Schumann für die Bewältigung der großen sinfonischen Form zu jenem Zeitpunkt schlicht noch nicht bereit ist. Dennoch stellt die ›Zwickauer‹-Sinfonie einen wichtigen Markstein innerhalb seines Schaffens dar, nicht zuletzt, da Schumann sich und anderen beweisen kann, dass er zu ›Größerem‹ bereit und dass es bis zur Kompositionen seiner ›definitiven‹ 1. Sinfonie nur eine Frage der Zeit ist.

Robert Schumann am 28. Juni 1833 an seine Mutter Christiane

Anton Bruckner // Sinfonie d-Moll ›Annullierte‹

Noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein stellte Anton Bruckners Sinfonie d-Moll WAB 100 die Musikwissenschaft vor ein Rätsel. Der vom Komponisten auf dem Titelblatt seiner Partitur vermerkte Hinweis »Ø Sinf[onie]« verleitete lange Zeit dazu, in dem Werk eine später verworfene 1. Sinfonie, also Bruckners ›Nullte‹ zu vermuten. Bereits August Göllerich und Max Auer bekräftigten in ihrer maßgebenden, zwischen 1922 und 1937 in vier Bänden erschienenen Biografie Anton Bruckner. Ein Lebens und Schaffensbild, der Komponist habe das Werk noch vor der

Anton Bruckner Sinfonie d-Moll ›Annullierte‹

1864 ver fassten Messe d-Moll und damit auch vor seiner zwei Jahre darauf abgeschlossenen 1. Sinfonie c-Moll komponiert: »Schon in Wien hatte er im Jänner [1869] wieder seine vor der D-Moll-Messe entworfene Symphonie in d-Moll, die sogenannte ›Nullte‹ vorgenommen um sie neuerlich durchzusehen, zu verbessern und zu ergänzen.« Der so begründete Mythos der ›Nullten‹ schien dabei auch durch einen Brief Bruckners an seinen Freund Rudolf Weinwurm vom 29. Jänner 1865 bestätigt, in dem er schreibt, er »arbeite gerade an einer C moll Symphonie (Nr. 2)«. Da hier die heute als Nr. 1 bekannte Sinfonie als »Nr. 2« deklariert wird, lag es nahe, in der »Ø Sinf[onie]« die ursprüngliche Erste zu vermuten.

Titelblatt des Autografs der ›Annullierten‹ mit Bruckners Anmerkungen: »Ø Sinf. / 1. Satz / zur 2. verworfenen / (Dmoll) Sinfonie / ungiltig«

Anton Bruckner Sinfonie d-Moll ›Annullierte‹

Tatsächlich handelt es sich bei dem Zusatz »(Nr. 2)« jedoch um eine Ergänzung Max Auers, der in seiner 1924 erschienenen Ausgabe von Bruckners Gesammelten Briefen seine eigene Version der Werkentstehung untermauern wollte – im handschriftlichen Original des Briefes findet sich keine Nummerierung. Noch im Vorwort der 1968 in der Neuen BrucknerGesamtausgabe erschienenen Partitur sowie im Revisionsbericht aus dem Jahr 1981 gingen die Herausgeber davon aus, dass von Bruckners d-Moll-Sinfonie, an der er nachweislich 1869 arbeitete, eine bereits 1863 bis 1864 komponierte und später verschollene erste Version vorgelegen haben muss. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts konnten Untersuchungen der handschriftlichen Quellen diese These widerlegen und stattdessen das Jahr 1869 als Zeitpunkt der Entstehung bestätigen. Bruckners Nummerierung auf dem Titelblatt des Autografs als »Symphonie No2« wie auch die später hinzugefügten Vermerke »ungiltig«, »verworfen«, »annulirt« und »Ø« – wohlgemerkt nicht 0! – bekräftigen, dass es sich bei der vermeintlichen ›Nullten‹ um Bruckners später verworfene 2. Sinfonie handelt, weshalb das Werk inzwischen den Beinamen ›Annullierte‹ trägt.

Autograf eigenhändige Niederschrift eines Werkes durch den:die Verfasser:in

Nicht mehr und noch nicht

Mit der Arbeit an seiner d-Moll-Sinfonie beginnt Bruckner schon bald nach seiner Übersiedlung von Linz nach Wien im Herbst 1868, wo er als Nachfolger seines ehemaligen Lehrers Simon Sechter die Professur für Harmonielehre und Kontrapunkt am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde antritt; erste Skizzen fertigt er am 24. Jänner 1869 an und vollendet die Partitur knapp acht Monate später am 12. September während eines Ferienaufenthaltes in Linz. Das Werk, bei dem es sich um Bruckners einzige größere Arbeit seines ersten Jahres in Wien handelt, fällt damit in eine Zeit der Unsicherheit und des künstlerischen Umbruchs. Bis ins Jahr 1863 hat er sich, zunächst bei Sechter, dann beim Linzer Theaterkapellmeister Otto Kitzler, mit musiktheoretischen Studien befasst und drei Jahre darauf im dafür

Anton Bruckner Sinfonie d-Moll ›Annullierte‹

schon recht stattlichen Alter von 41 Jahren seine 1. Sinfonie c-Moll vollendet, deren Uraufführung am 9. Mai 1868 zwar »sehr gut aufgenommen« (Bruckner) wird, die in ihrer formalen Unbestimmtheit und klanglichen Heterogenität jedoch ebenso viele Fragen wie Antworten für ihren Schöpfer bereithält. Als sich Bruckner im hektischen Treiben der Metropole Wien wiederfindet, das ihn nach eigenem Bekunden »anfangs ganz zusammengeschreckt« zurücklässt, sieht er sich mit der Notwendigkeit einer künstlerischen Standortbestimmung konfrontiert, deren klingendes Dokument die ›Annullierte‹ ist. Es ist ein Werk des ›nicht mehr‹ wie des ›noch nicht‹, stellt zugleich einen Rückschritt hinter die Wagnisse der 1. Sinfonie dar, wie sie in ihrem Suchen nach einem spezifischen Personalstil weit über die 2. Sinfonie hinausweist. Tatsächlich nimmt die ›Annulierte‹ in vielerlei Hinsicht Bruckners ebenfalls in d-Moll stehende 3. Sinfonie vorweg, man könnte sogar so weit gehen, sie mit den Worten des Musikwissenschaftlers Wolfram Steinbeck als »›nullte‹ Fassung der Dritten Symphonie« zu bezeichnen.

Orgelpunkt lang ausgehaltener oder in bestimmtem Rhythmus wiederholter Ton im Bass

Gleich zu Beginn der Sinfonie wagt Bruckner den Vergleich mit einem monumentalen Vorbild der Gattung: Wie in Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie d-Moll tritt das thematische Material in Gestalt von Quart- und Quintschritten über einem d-Moll-Orgelpunkt aus dem klanglichen Äther hervor und fächert sich zu einer vom gleichmäßigen Rhythmus der Bratschen, Violoncelli und Kontrabässe grundier ten Klangfläche auf, die kaum dem gängigen Modell eines klassischen Themas entspricht. Bruckners Biografen zufolge soll der Dirigent Felix Otto Dessoff den Komponisten nach einer Durchspielprobe des Kopfsatzes im März 1870 mit einer »sehr merkwürdigen, hier aber vollberechtigten Frage« konfrontiert haben: »Ja, wo ist denn das Thema?« Im Verlauf der Exposition tritt daraufhin ein weiteres Charakteristikum zutage, durch das sich die ›Annullierte‹ grundlegend von der 1. Sinfonie unterscheidet: So tragen sowohl das von aufsteigenden Synkopen der Streicher bestimmte zweite Thema als auch der choralhafte Abschluss der Exposition hörbar sakrale Züge und nicht zufällig bestehen in beiden Fällen melodische und rhythmische Übereinstimmungen zur zuvor komponierten f-Moll-Messe. »Auch diese Symphonie folgt der traditionellen Idee des Durchbruchs von Moll nach Dur, aber die Mittel, mit denen der Durchbruch erkämpft und gestaltet

Anton Bruckner

wird, haben jetzt sehr weitgehend, wenngleich nicht ausschließlich religiöse Untertöne. Damit wird, zum ersten Mal in der Entwicklung des Symphonikers Bruckner, die Wendung vom persönlichen Nachvollzug der Tradition zur existentiellen Verwandlung der Tradition sichtbar« (Ludwig Finscher). Auch der zweite Satz macht dies hörbar, in Form eines später von schreitenden Pizzicati begleiteten choralartigen Themas, dessen schlichter vierstimmiger Satz in den Dialog mit einer expressiven chromatischen Melodie der Violinen tritt, in der sich wiederum der Einfluss Richard Wagners zu erkennen gibt. Bruckner hat dessen Werke seit der Linzer Erstaufführung des Tannhäusers im Februar 1863 eifrig stu diert und ist dem »hocherhabene[n] Meister« (Bruckner) im Vorfeld der Münchener Uraufführung von Tristan und Isolde bereits persönlich begegnet. Auch das Scherzo weist mit seiner ungestümen Unisono-Einleitung, den treibenden Vier telnoten, über denen sich eine regelrechte Tirade von Achtelnoten der Violinen ergießt, den martialischen Blechbläsereinwür fen und abrupten rhythmischen Einschnitten zahlreiche Elemente auf, die für Bruckners Schaffen charakteristisch werden. Gleiches gilt für das Finale, das Bruckner ungewöhnlicherweise mit einer langsamen Einleitung beginnt und in dessen prägnantem Oktavsturz des Hauptthemas, der kontrapunktischen Verarbeitung der Themen sowie der dichten Verschränkung aller Motive bereits grundlegende Merkmale seines späteren Personalstils erkennbar sind.

Auch wenn Bruckner die ambitionierte Konzeption seiner ›Annullierten‹ erst in der vier Jahre später abgeschlossenen 3. Sinfonie vollends verwirklichen kann und das Werk damit weder die ungestüme Neuartigkeit seiner Ersten, noch die formale Meisterschaft seiner folgenden Sinfonien besitzt, stellt es vielleicht »nur im Vorblick auf das ungeheure Gebirgspanorama des späteren Brucknerschen Schaffens kein Vollwerk [dar], es darf aber der nachbeethovenschen Symphonik, einschließlich der Schuberts und Brahms’, ebenbürtig zur Seite gestellt werden« (August Göllerich).

Andreas Meier

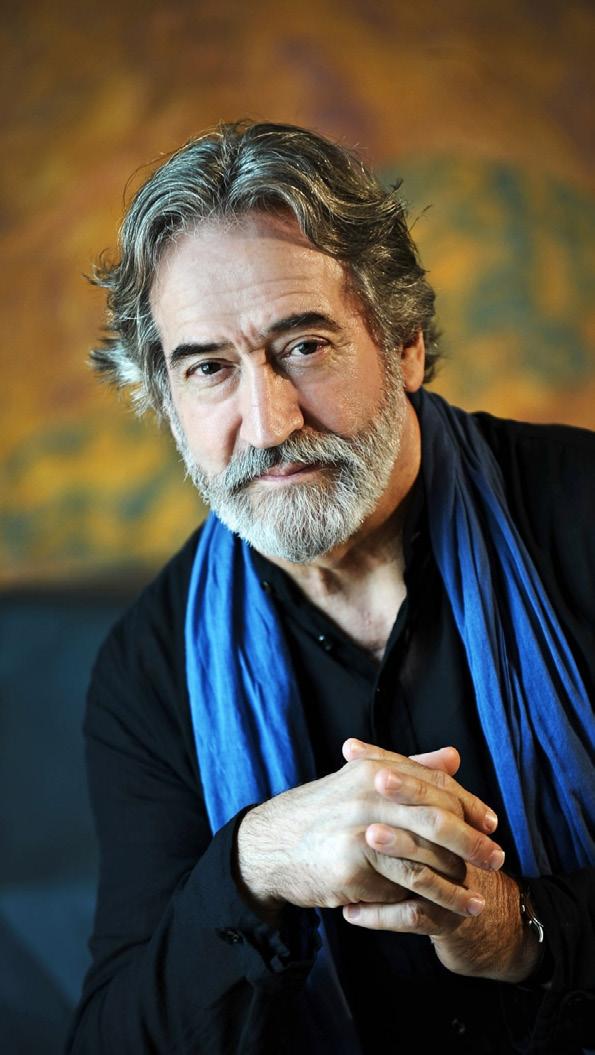

Dirigent

Jordi Savall ist unter den Musiker:innen seiner Generation eine der vielseitigsten Persönlichkeiten. Seit mehr als fünfzig Jahren macht er die Welt mit musikalischen Wunderwerken bekannt, die er dem Dunkel des Vergessens entreißt. Er widmet sich der Erforschung der Alten Musik, analysiert und interpretiert sie mit seiner Gambe oder als Dirigent. Mit seinen Konzer ten, aber auch als Pädagoge, Forscher und Initiator neuer musikalischer oder kultureller Projekte hat er wesentlich zu einer neuen Sichtweise und Akzeptanz der Alten Musik beigetragen. Zusammen mit Montserrat Figueras gründete er die Ensembles Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya und Le Concert des Nations.

Durch seine Mitwirkung in Alain Corneaus Film Tous les Matins du Monde, seine intensive Konzerttätigkeit (etwa 140 Konzerte im Jahr), seine umfangreiche Diskografie sowie durch das 1998 gemeinsam mit Montserrat Figueras gegründete Plattenlabel ALIA VOX hat Jordi Savall bewiesen, dass die Alte Musik nicht unbedingt elitär sein muss und dass sie in der Lage ist, ein breiteres Publikum aller Altersstufen anzusprechen. Seine Konzertprogramme haben die Musik zu einem Mittel der Verständigung und des Friedens zwischen unterschiedlichen und manchmal auch verfeindeten Völkern und Kulturen gemacht. Nicht umsonst wurde er 2008 zum Botschafter der Europäischen Union für den kulturellen Dialog und gemeinsam mit Montserrat Figueras im Rahmen des UNESCO-Programms Botschafter des guten Willens zum Künstler für den Frieden ernannt.

Jordi Savall hat mehr als 230 Platten aufgenommen. Das Repertoire umfasst Musik des Mittelalters und der Renaissance bis hin zu Kompositionen des Barocks und der Klassik, wobei er einen besonderen Schwerpunkt auf die iberische und mediterrane Tradition legt. Die CDs erhielten zahlreiche Auszeichnungen wie etwa den MIDEM Classical Award, den International Classical Music Award und den Grammy.

Das Orchester Le Concert des Nations wurde 1989 von Jordi Savall und Montserrat Figueras gegründet. Der Name bezieht sich auf François Couperins Les Nations und dessen Konzept der goûtsréunis, das die Vereinigung der Musikstile anstrebt und schon erahnen lässt, dass die Kunst in Europa immer eine eigene Prägung haben würde, nämlich die des Zeitalters der Aufklärung. Die Mitglieder des von Jordi Savall geleiteten Orchesters kommen mehrheitlich aus romanischen (Spanien, Italien, Frankreich, Portugal) oder lateinamerikanischen Ländern. Alle sind international anerkannte Spezialist:innen in der historisch fundierten Interpretation Alter Musik mit Originalinstrumenten. Dank der Wirkung der interpretierten Werke, den Einspielungen und weltweiten Auftritten genießt das Orchester heute den Ruf, eine der besten Formationen für die Interpretation mit historischen Instrumenten zu sein. 1992 debütierte Le Concert des Nations in der Operngattung mit Una cosa rara von

Martín y Soler, das am Théâtre des Champs-Élysées in Paris, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona und am Auditorio Nacional in Madrid aufgeführt wurde. Seine letzten Opernproduktionen waren Farnace von Vivaldi im Teatro de la Zarzuela in Madrid und Teuzzone an der Opéra Royal von Versailles. In den letzten Jahren hat sich das Orchester sinfonischen Meisterwerken wie Bachs Weihnachtsoratorium, Haydns Schöpfung oder Händels Messiah sowie Werken der Klassik und Romantik gewidmet. Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven spielte das Orchester 2020 alle seine Sinfonien in Konzerten und nahm den Zyklus auf 6 CDs auf.

Le Concert des Nations wird unterstützt von: Departament de Cultura der Generalitat de Catalunya, Konsortium Institut Ramon Llull, INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música) und der Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie; kofinanziert von der Europäischen Union.

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

René Esterbauer, BA MBA, Kaufmännischer Geschäftsführer

Redaktion

Andreas Meier

Biografien & Lektorat

Romana Gillesberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml

Leiter Programmplanung, Dramaturgie und szenische Projekte

Mag. Jan David Schmitz

Abbildungen

Österreichische Nationalbibliothek, Wien (S. 6), Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (S. 9), RobertSchumannHaus Zwickau (S. 11), Sammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (S. 13), OÖ. Landesmuseum, Linz (S. 14–15), D. Ignaszewski (S. 19), Peñarroya (S. 20–21)

Programm, Termin und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de