TRACCE

Ritratto di un giovane cacciatore

Intervista a una virtuosa del jazz

SAPORI

Incontro con i pionieri della birra artigianale

Ritratto di un giovane cacciatore

Intervista a una virtuosa del jazz

Incontro con i pionieri della birra artigianale

Un numero dedicato a natura, creatività e invenzione

info@plose.org

www.plose.org

Hanno collaborato a questo numero

1 Il rinato interesse dei giovani per la caccia ha suscitato la curiosità della giornalista Barbara Bachmann che, di suo, non sarebbe mai capace di abbattere un animale. Per il suo reportage (p. 20), ha fatto visita a un guardacaccia per esplorare differenze e punti di contatto, e per osservare insieme i camosci della Val di Fundres.

2 La nostra fotografa Caroline Renzler aveva già fatto la spesa settimanale quando ha fatto visita al Market Oberhofer di Valles, un tipico negozietto di vicinato (servizio a p. 30). Comunque non ha resistito e, tra una foto e l’altra, ha fatto qualche acquisto. Il suo bottino? Due palline per l’albero di Natale (prima o poi tornano sempre utili!), il suo cioccolato preferito, una crema idratante e un magnete souvenir.

3 Un servizio sulla birra artigianale, scritto da una giornalista che non va matta per l’ambrata bevanda? La nostra collega Bettina Gartner all’inizio aveva declinato l’offerta. L’abbiamo convinta. Per l’articolo che trovate a p. 42 è andata a trovare i pionieri del settore in Valle Isarco. E da allora ha cambiato idea: “Non avrei mai pensato che la birra fosse così varia e interessante!” Che dire? Salute!

Cor. Il cuore. Das Herz. Nel suo pulsare si fondono presente, passato e futuro. Che cos’è la vita? Quello che è ora, quello che è stato o quello che deve ancora venire? Probabilmente, è un insieme di tutto questo. Più ricordiamo, più capiamo e impariamo dal passato, e più siamo in grado di guardare con fiducia al domani. Le storie che vi raccontiamo in questo numero parlano proprio di questo.

Cordialmente, la redazione

Colophon

EDITORI

Bressanone Turismo Soc. Coop.

Società cooperativa turistica Rio Pusteria

Società cooperativa turistica Chiusa, Barbiano, Velturno e Villandro

Società cooperativa turistica Naz-Sciaves

Associazione turistica Luson

CONTATTI info@cormagazine.com

REDAZIONE Exlibris

exlibris.bz.it

PUBLISHING MANAGEMENT

Valeria Dejaco (Exlibris)

CAPOREDATTORE

Lenz Koppelstätter

ART DIRECTION Philipp Putzer farbfabrik.it

AUTORI E AUTRICI

Valeria Dejaco, Bettina Gartner, Lisa Maria Gasser, Amy Kadison, Lenz Koppelstätter, Debora Longariva, Judith Niederwanger e Alexander Pichler (Roter Rucksack), Silvia Oberrauch

FOTOGRAFIE

Copertina: Michael Pezzei; Florian Andergassen (6-7), Leonhard Angerer (68-69, 72), archivio, Archivio storico delle donne di Bolzano – fondo “Frauen für Frieden” (71), Albert Ceolan (41), Peter Daldos (41), Nicho De Biasio (16), Markus Denicolò (16), Frei & Zeit (15), Alex Filz (17, 61), Hannes Fistill (61), Wolfgang Gafriller (15), Matthias Gasser Photography (79), Mirja Kofler (3), Manuel Kottersteger (61), Associazione turistica Luson (79), Alex Moling (12-13), Helmut Moling (41, 65), Società cooperativa turistica Naz-Sciaves (63), Kloster Neustift (40-41), Hannes Niederkofler (8-9, 14, 78), Paragliding Gitschberg (61), Michael Pezzei (18-19, 20-28, 52-60), private, Caroline Renzler (3, 30-31, 32-39, 42-49, 62), Roter Rucksack/Judith Niederwanger & Alexander Pichler (82), J. Konrad Schmidt (64), Patrick Schneiderwind (73), Patrick Schwienbacher (15), Shutterstock/Svet La (14), Shutterstock/ clarst5 (24), Shutterstock/Dario Pautasso (27), Shutterstock/ zlikovec (27), Shutterstock/01elena10 (42), Shutterstock/sonsart (77), Shutterstock/Sompao (81), Shutterstock/Annabell Gsoedl (81), Shutterstock/Tatiana Diuvbanova (81), Tiberio Sorvillo (10-11, 40), Annemone Taake (17), Konstantin Volkmar (16), Wikimedia Commons/Llorenzi CC BY-SA 3.0 (74), Günther Willeit (65), Harald Wisthaler (80), Oskar Zingerle (14)

ILLUSTRAZIONI Cristóbal Schmal (4, 66)

TRADUZIONI E REVISIONE

Exlibris (Valeria Dejaco, Alison Healey, Debora Longariva, Milena Macaluso, Charlotte Marston, Federica Romanini, The Word Artists)

STAMPA Lanarepro, Lana

Con il generoso supporto di:

6 Ritorno al futuro

Luoghi di scoperte e sapori

14 Buone nuove

Notizie e curiosità dal territorio

18 Tre domande a…

Martina Prast Hofer, alla guida dei giovani Goaßlschnöller di Villandro

20 Il regno del guardacaccia

A… caccia di camosci con Alex Bergmeister

30 Al riparo dalle tigri

Un’ode ai negozietti di vicinato

32 “La montagna è una melodia semplice”

Intervista alla musicista

jazz Ruth Goller

40 Luoghi spettacolari

L’Abbazia di Novacella

42 A tutta birra

In visita ai pionieri della birra artigianale

50 Esercizi di scrittura

Capolavori in dettaglio

52 Angeli custodi in montagna

Tre esperti di sport invernali raccontano

61 Brividi sportivi… in sicurezza! Al fianco dei professionisti

62 Viaggio alla scoperta dei krapfen Percorso in cinque tappe

64 Una piramide tra le vigne In visita alla tenuta Pacherhof

66 L’Alto Adige per principianti

6a puntata: L’arte della condivisione

67 Piccolo dizionario sudtirolese Il nostro dialetto, spiegato bene

68 Il freddo della guerra Sulle tracce dell’ex base NATO a Naz-Sciaves

76 Solo il meglio Rassegna di prodotti del territorio

78 I nostri luoghi preferiti Nel cuore della natura

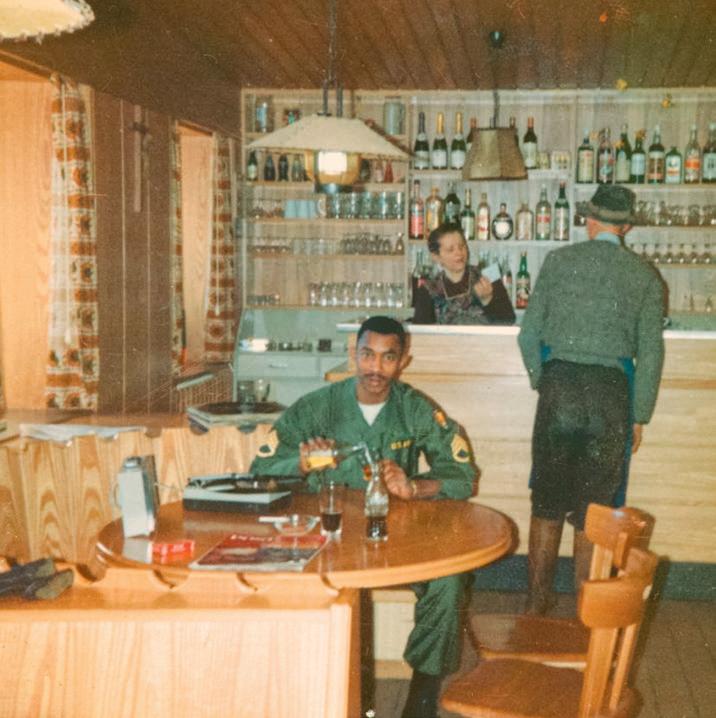

82 Una sosta davvero meritata La storia di una fotografia speciale

Farm to table, chilometro zero… ha l’aria molto trendy, e difatti lo è. Sembra una novità, ma non lo è. Gli agricoltori e i ristoratori locali guardano al passato per dare vita a catene di distribuzione innovative, ma radicate nella tradizione. In tavola arriva quello che dona il territorio: i campi (come qui a Naz), i prati, le montagne e i corsi d’acqua. Perché il cibo locale è sano e molto più gustoso!

Idee fresche in tavola, lunghe escursioni nella neve e piacevoli pedalate nel fondovalle: a volte, le scoperte migliori sono quelle più inaspettate. Lasciatevi sorprendere!

Il turismo invernale cambia velocità e diventa slow. Le piste non devono essere per forza gremite ed estreme, la vacanza mordi e fuggi ha fatto il suo tempo. Ed è un bene che sia così. Preferiamo goderci appieno il meraviglioso paesaggio innevato, per esempio passeggiando con le ciaspole sull’Alpe di Rodengo e Luson.

Una nuova generazione di cuochi è ai blocchi di partenza, pieni di idee e slancio creativo. Sbirciano nei ricettari delle nonne, riscoprono i piatti della tradizione e li interpretano in chiave contemporanea. Come qui a Bressanone, dove la squadra dell’Enoteca Vitis propone piatti estivi freschi e leggeri.

Aerodinamica come una bici da corsa, robusta come una mountain bike, comoda come un modello da trekking: la gravel bike è la bici del momento, ideale per giri brevi, tour impegnativi e cicloturismo. Meglio ancora se lontano dal traffico, come qui, lungo le piste ciclabili che attraversano la Valle Isarco.

Notizie e curiosità dal territorio

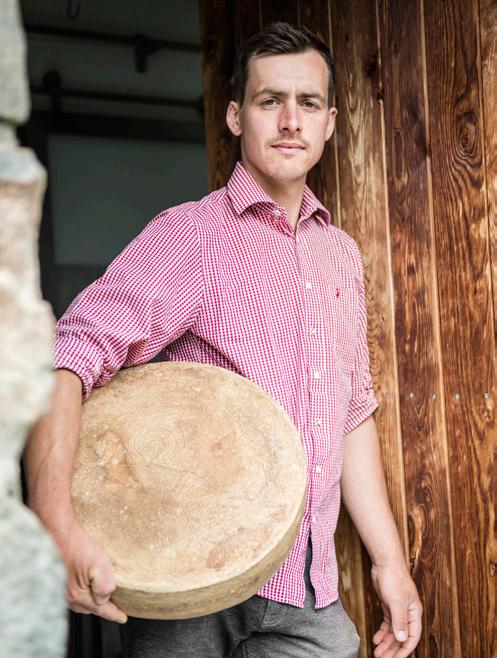

Lo sapevate che… … sull’Alpe di Luson un sommelier di formaggi produce eccellenze casearie?

ALLA MALGA KREUZWIESE, sull’Alpe di Luson – dove in estate pascolano le mucche di razza bruna – Johannes Hinteregger, contadino del maso Zalnerhof di Luson e casaro per passione, produce latticini freschi e formaggi stagionati che maturano su tavole di pino nella cantina naturale della malga. Gli ospiti del rifugio possono curiosare mentre il giovane è impegnato nella lavorazione dei formaggi, che produce a partire da latte crudo appena munto, caglio naturale e sale, per ricavarne otto specialità diverse, tra varietà antiche e invenzioni creative. Da non perdere il formaggio grigio tipico della zona e un formaggio di malga aromatizzato con aghi di pino cembro, due specialità che si sono aggiudicate la medaglia d’argento alle Olimpiadi internazionali del formaggio di malga. Ma anche il caprino di Luson, di forma conica e dal sapore intenso. Tutti i prodotti sono contrassegnati dal sigillo “Gallo Rosso”, a garanzia di gusto e severi controlli di qualità. Johannes, che è anche sommelier di formaggi, vi saprà consigliare il vino migliore da abbinare alle sue creazioni.

Il numero di questa edizione

900.000

È IL NUMERO DEI MELI che fioriscono in primavera sull’altopiano di Naz-Sciaves su una superficie di 270 ettari, che si estende tra i paesi di Naz, Sciaves, Rasa, Fiumes ed Aica. Qui il risveglio della natura rappresenta un momento speciale e molto atteso: ogni anno, da fine aprile ai primi di maggio, ritornano infatti le Settimane “Fiori in festa”, con visite guidate nei meleti, degustazioni al maso, escursioni dedicate alle erbe aromatiche e proposte culinarie leggere e primaverili a base di erbe e fiori commestibili, da gustare nei vari locali della zona. Il momento clou?

La Festa della fioritura di Naz il 1° maggio, che accoglie i visitatori con specialità tipiche, musica e una bella atmosfera primaverile.

naz-sciaves.info

kreuzwiesenalm.com

Sentiero avventura nel bosco, Rodengo

Uno dei più bei ricordi d’infanzia?

Un’avventura nel bosco: camminare in equilibrio sui tronchi, costruire casette per i nani con muschio e rami, vincere una gara di lancio delle pigne... Lungo il sentiero circolare che collega l’agriturismo Ahner Berghof al vicino bacino artificiale, c’è anche molto da imparare sugli alberi e i boschi della zona. Il punto di partenza accanto all’agriturismo è raggiungibile anche senza auto, con il servizio navetta “Almbus” ogni ora.

Partenza e arrivo: agriturismo

Ahner Berghof, Rodengo

Durata: 0:40 h

Percorso: 1,5 km

Dislivello in salita: 67 m

Punto più alto: 1.369 m

Tre itinerari di mezza montagna suggestivi e sorprendenti, che danno il meglio di sé in primavera e autunno

Sentiero dei masi, Bressanone

Sui ripidi pendii di Caredo, a ovest di Bressanone, le famiglie contadine per generazioni hanno strappato pascoli e terreni coltivabili alla montagna. Un nuovo sentiero circolare unisce nove masi storici della zona, in un ambiente rustico e ricco di tradizione. Da non perdere l’antica segheria, luogo a lungo dimenticato e recentemente sottoposto a un importante restauro.

Partenza e arrivo: da Gereut a Tiles sopra Bressanone (è possibile partire anche da altri punti)

Durata: 2:00 h

Percorso: 5,3 km

Dislivello in salita: 280 m

Punto più alto: 1.429 m

Sentiero circolare

Cascate di Barbiano –Tre Chiese, Barbiano

L’agevole itinerario circolare conduce dal paese di Barbiano alle spettacolari cascate, passando per la pensione Briol, un piccolo gioiello architettonico, fino alla suggestiva località di Tre Chiese. Lungo il sentiero e nel bosco si sono aggiunti nuovi punti di sosta: panchine e pedane in legno per distendersi, fare un picnic e ammirare l’incantevole vista della vallata.

Partenza e arrivo: Barbiano, centro del paese

Durata: 4:00 h

Percorso: 8,6 km

Dislivello in salita: 560 m

Punto più alto: 1.353 m

I nuovi locali da provare in città

ore 12:00

TAPAS MEDITERRANEE DA SOLEY

Piatti leggeri e stuzzicherie da condividere tutti insieme: sono i “sharing tables”, le tavolate conviviali al centro della filosofia di Soley, nuovo ristorante cittadino ispirato alla leggerezza della cucina mediterranea. Da abbinare a un fresco calice di bianco della Valle Isarco.

soley-suites.com

ore 17:00

FASCINO LIBERTY ALL’HOTEL JAROLIM

Il tardo pomeriggio è l’ora dell’ultimo caffè… o del primo aperitivo. Caffè macchiato o negroni sbagliato? Una decisione da prendere con stile negli ambienti Art Nouveau del bar Jarolim, situati all’interno dell’omonimo hotel eretto nel 1891 e da poco sottoposti a un accurato restauro.

hotel-jarolim.it

ore 20:00

FINK, L’ELEGANZA DELLA SEMPLICITÀ

La serata si fa contemplativa, tra gli antichi soffitti a volta e i tavoli in legno chiaro dello storico ristorante fink, ristrutturato con grande sensibilità per la tradizione. Nel menù, incentrato sull’offerta locale e stagionale, molte proposte vegetariane e pochi – ma ottimi – piatti di carne. Proprio come un tempo sulle tavole monastiche della devota città vescovile.

fink1896.it

Da scaricare per partire subito:

L’IMPONENTE MONASTERO di Sabiona, che si erge su una rupe sopra Chiusa, è un luogo dalla storia secolare e dalle mille leggende. Fondato nel 1686, è talvolta indicato con i nomi di “Montagna Sacra”, “Culla del Cristianesimo in Tirolo” o addirittura “Acropoli del Tirolo”. La salita di due chilometri che, dal centro storico di Chiusa, conduce a Castel Branzoll e di qui al monastero, per i pellegrini di un tempo era un’esperienza mistica. Dal 2023 è disponibile un’audioguida che arricchisce l’itinerario di 40 minuti, diviso in 10 tappe, con racconti sulla vita monastica, sui reperti archeologici e i gioielli artistici disseminati lungo il percorso. La guida, letta da autrici e attori altoatesini, può essere scaricata gratuitamente su smartphone ed è disponibile in italiano, tedesco, inglese e ladino.

“Mi piacerebbe essere il primo uomo a interpretare la Buhlschaft, la giovane amante nell’annuale rappresentazione dello Jedermann al Festival di Salisburgo. Trovo l’idea di un rovesciamento dei generi, a livello di personaggi o di interpreti, interessante e al passo con i tempi”, dice TOMMY FISCHNALLER-WACHTLER L’attore 27enne di Bressanone ha da poco ricevuto il prestigioso premio teatrale Nestroy come “Miglior attore emergente” per la sua interpretazione di Effi Briest al teatro Bronski & Grünberg di Vienna. Ha mosso i suoi primi passi sul palcoscenico a 14 anni, con la compagnia Rotierendes Theater di Chiusa. Dopo gli studi di recitazione alla Musik und Kunst Privatuniversität di Vienna, ha debuttato anche al cinema. Dal 2023 è membro fisso del Tiroler Landestheater di Innsbruck, dove nel 2024 è stato impegnato come protagonista del dramma Café Schindler. Le visite a Rasa, il suo paese, fanno da contrappeso: “Torno qui per trascorrere del tempo con la mia famiglia. La casa dei miei genitori, la natura e la tranquillità mi aiutano a rigenerarmi”.

Sostenibilità

Sempre più strutture ricettive puntano a un turismo che guarda al futuro, grazie anche alla certificazione “Etichetta di sostenibilità”. Per contribuire a questa tendenza, ecco i nostri 5 suggerimenti per una vacanza più green .

Borraccia al seguito. Non tutti lo sanno, ma gli alberghi devono smaltire enormi quantità di rifiuti prodotti dagli ospiti, tra cui tantissime bottigliette in plastica. Eppure, basterebbe avere sempre con sé la propria borraccia e riempirla con l’ottima acqua di sorgente locale, disponibile ovunque.

Il vino del vicino. Non deve essere per forza un bianco francese o un Chianti toscano. Perché non provare un elegante Sylvaner del posto o un sincero e corposo Portoghese del maso accanto? La parola chiave è iperlocalità. Affidatevi a ristoratori e sommelier della zona, che sapranno consigliarvi il miglior abbinamento per ogni pietanza.

Pure la macchina va in vacanza. Anche se arrivate in auto, qui potrete farne a meno, usando i mezzi pubblici per escursioni giornaliere o per raggiungere le piste da sci. Treni, autobus e molte funivie dell’ottima rete di trasporto locale sono compresi nella Mobilcard e collegano quasi tutte le località.

Al passo con le stagioni. Fragole in primavera, finferli in estate e castagne in autunno: le materie prime del posto sono sempre di stagione e più ricche di gusto. Se alloggiate in appartamento, fate provviste al mercato contadino anziché al supermercato e scegliete i ristoranti che sostengono gli agricoltori locali.

Oggi niente carne! La cucina alpina, come quella mediterranea, in origine era molto povera di carne. Non c’è insomma da stupirsi che la gastronomia locale abbia sempre più proposte vegetariane e persino vegane, tutte ottime. Provare per credere!

Martina Prast Hofer, 42 anni, alla guida dei ragazzi dell’associazione

“Mir Flonderer Goaßlschnöller” di VillandroIntervista — LISA

Fotografie —

MARIA GASSER MICHAEL PEZZEIQuali abilità bisogna avere per schioccare la frusta ad arte?

Innanzitutto, è fondamentale non avere paura. Si inizia imparando la figura chiamata “Fahrer”, nella quale la frusta disegna un “otto” orizzontale sopra il capo, per poi abbassarsi di colpo ed emettere uno schiocco. Per produrre un bel suono, gambe e fianchi devono accompagnare il movimento in modo ritmico. Una volta appresa la tecnica, inizia l’allenamento. Nei campionati, le giurie valutano la sonorità e l’armonia dello schiocco e la postura dell’atleta.

Che cosa rende il Goaßlschnöllen così affascinante?

È uno sport alla portata di tutti e si pratica in mezzo alla natura. È esercizio fisico e nel contempo una tradizione da coltivare.

E poi, avvicina le generazioni: della nostra associazione fanno parte intere famiglie, dai più anziani ai più giovani, uniti e disposti a sostenersi a vicenda. Prima delle competizioni, le ragazze si aiutano l’una con l’altra a farsi delle belle trecce. In gara tutti, ragazzi e ragazze, portano camicie a quadretti bianchi e verdi, una giacca con il simbolo dell’associazione, jeans o pantaloni di cuoio e il tipico grembiule blu con il proprio nome ricamato sopra.

Il suo compito è insegnare il Goaßlschnöllen ai più giovani, ma che cosa possono imparare gli adulti dai ragazzi?

I bambini sono spontanei, provano senza farsi troppe domande. Gli adulti invece spesso hanno paura di ferirsi, per esempio in viso, e per questo tendono a ritirare la

Martina Prast Hofer (seconda in piedi da destra), fiera e felice con la sua giovane squadra di Goaßlschnöller.

testa. Ai campionati partecipano anche i bambini. La prospettiva di gareggiare è uno stimolo in più ad allenarsi e dimostrare la propria abilità. Quando poi vincono una medaglia o una coppa, sono fieri e felici.

In dialetto, Goaßlschnöllen (anche Goaßlschnellen o Goaßlschnalzen) indica un’antica forma di comunicazione diffusa nell’area alpina. Il termine è formato da “Goaßl” (frusta) e “Schnöll” (schiocco): una frusta, costituita da un bastone di legno o cuoio e una corda di cuoio o canapa, viene agitata con movimenti rapidi fendendo l’aria ed emettendo per l’appunto uno schiocco. In origine, i suoni erano segnali che malgari e carrettieri si lanciavano, ma anche un modo per comunicare con il bestiame. Oggi il Goaßlschnöllen è diventato uno sport folkloristico, amato anche tra i più giovani. In Alto Adige l’usanza è portata avanti da più di 30 associazioni, che si esibiscono in occasione di festività e partecipano a competizioni a livello locale e internazionale in tutte le classi di età.

In questo video scoprirete il particolare schiocco della frusta e i movimenti energici con i quali i giovani “Schnöller” la agitano!

In Alto Adige sempre più giovani si avvicinano alla caccia. Che cosa rende questa attività così affascinante? Che cosa significa oggi essere cacciatore o cacciatrice? Per capirlo siamo andati in Val di Fundres, dove abbiamo incontrato il guardacaccia

Alex Bergmeister

La nostra reporter Barbara Bachmann a lungo non ha mangiato carne, l’idea di uccidere un animale le era del tutto estranea. Perché la caccia oggi è tornata in voga? “Il motivo è lo stesso per cui sempre più persone diventano vegane: scelte alimentari consapevoli e atteggiamento critico verso allevamenti estensivi e consumo irresponsabile”, dice Alex.

GIRANDOSI PRIMA A DESTRA e poi a sinistra Alex Bergmeister, 27 anni, stringe il cannocchiale tra le mani e guarda attraverso l’obiettivo. “Come mai oggi non se ne vede neanche uno?”, sbuffa. La domanda si perde nel silenzio del bosco. Mi spiega che, aspettando con pazienza, di solito in questo punto si vedono anche cento camosci. Poche ore prima, in un’altra zona, è passato davanti ai suoi occhi l’intero repertorio della fauna selvatica locale: caprioli, cervi, camosci e marmotte. Ma ora, in questo pomeriggio di fine agosto insolitamente fresco, le montagne appaiono spopolate.

Ci troviamo a Steindlerberg, una zona nei pressi del casale di Dun, in alta Val di Fundres: una delle vallate più isolate dell’Alto Adige. Le cime sono ricoperte fino al crinale da un folto manto erboso. Sembra di essere nella Contea de Il Signore degli anelli, anche se quassù a salutarci non sono gli hobbit, ma il fischio delle marmotte. Alex, che conosce queste zone fin da bambino, si muove con agilità nonostante gli scarponi grossi e lo zaino pesante: dentro, tra le altre cose, ci sono bende, un coltellino, guanti, un berretto e una giacca di riserva. Vestito di verde oliva, si mimetizza quasi perfettamente con la natura circostante. Guada ruscelli, passa accanto a larici piegati dal vento e si siede infine su una pietra larga e piatta.

Alex, che nel suo lavoro ha a che fare più con gli animali selvatici che con gli esseri umani, è guardacaccia e grande appassionato di caccia. Io, invece, a lungo non ho mangiato carne e apprezzo tuttora molti

aspetti dello stile di vita vegano. L’idea di uccidere un animale mi è del tutto estranea. Alcuni anni fa ho salvato un cerbiatto ferito che aveva perso una zampa posteriore durante la falciatura dei prati. Per mesi l’ho curato come un bambino, medicandogli le ferite e nutrendolo con biberon di latte di capra. E adesso eccomi qui, mentre seguo da un’ora un guardacaccia attraverso il bosco. Voglio capire come una persona giovane possa amare a tal punto la caccia, quella caccia che in me evoca soprattutto immagini di animali morti.

“Mio padre è cacciatore e ho sempre voluto essere come lui”, mi ha raccontato Alex mentre, a bordo della sua Volkswagen Tiguan nera, risalivamo la strada sassosa per arrivare quassù. In sottofondo, dall’autoradio, il suono della fisarmonica stiriana. Alex, che fin da piccolo accompagnava il padre nel bosco, ha acquisito negli anni notevoli conoscenze sulla flora e la fauna del luogo, i fucili e la normativa venatoria. Come tutti i giovani appassionati di caccia, si guarda bene dal “commettere sciocchezze”, ben sapendo che le infrazioni comportano il ritiro del porto d’armi. Alex ha superato l’esame e ottenuto la licenza di caccia nel 2015.

Gli chiedo quali siano i ricordi di caccia ai quali è più legato e Alex, anziché compiacersi di un trionfo personale, sceglie di raccontarmi della battuta in cui un amico ha ucciso un cinghiale a pochi passi da lui. Il suo trofeo più importante è invece un camoscio di almeno →

Alex Bergmeister è guardacaccia e cacciatore per passione. Nel suo lavoro ha a che fare più con gli animali selvatici che con gli esseri umani.

“Mio padre è cacciatore e ho sempre sognato di essere come lui”, dice Alex che ha ottenuto la licenza di caccia nel 2015 dopo avere acquisito notevoli conoscenze sulla flora e la fauna del luogo, i fucili e la normativa venatoria.

I guardacaccia non sono soltanto cacciatori. Piuttosto sono responsabili della tutela di animali e natura. La supervisione della riserva di caccia comprende, ad esempio, gli interventi contro il bracconaggio, la segnalazione di tutte le infrazioni alle norme vigenti e l’emissione delle sanzioni appropriate. La parte più importante del loro lavoro? Monitorare gli animali, il loro sviluppo e la loro salute. Questo include anche il conteggio della popolazione, o perlomeno una stima il più accurata possibile. Inoltre, supportano la conformità ai piani di abbattimento e provvedono a mantenere la riserva di caccia.

Per informazioni: Associazione Cacciatori Alto Adige jagdverband.it

Il guardacaccia

Alex Bergmeister è responsabile delle riserve di Fundres, Rio Pusteria e Mezzaselva. Del suo lavoro ama tutto e non rimpiange i tempi in cui era falegname a valle: “Anche se spesso devo alzarmi alle quattro del mattino, mi sento molto più libero di prima”.

18 anni, abbattuto quando lui stesso era poco più grande dell’animale. I capi anziani, aggiunge, sono i più astuti poiché sanno riconoscere ed evitare i luoghi nei quali hanno corso dei pericoli. “Ero giovanissimo e coltivavo la mia passione in modo ossessivo. Andavo a caccia ogni fine settimana, anche con la pioggia o la neve”, ricorda.

Dalla grande roccia panoramica, lo sguardo spazia su prati ricoperti di alchemilla, achillea e mirtilli. Il terreno particolarmente argilloso offre alla selvaggina tutto il nutrimento di cui ha bisogno. “Eccone uno!”, esclama Alex, che ha appena avvistato un camoscio. Mi passa il cannocchiale ed estrae dallo zaino un potente binocolo per osservare meglio l’animale. Il camoscio ha ancora il manto estivo di colore chiaro, che tra poco lascerà il posto a un manto più folto e scuro, adatto alla stagione invernale. La velocità con la quale avviene la muta, spiega il guardacaccia, fornisce anche indicazioni sulle condizioni di salute dell’animale.

Alex è responsabile, insieme al padre, delle riserve di Fundres, Rio Pusteria e Mezzaselva, che ricoprono un’area complessiva di 20.000 ettari. I cacciatori aderenti sono circa 150. Gli chiedo che cosa ami di più del suo lavoro. “Mi sono formato come falegname. Se continuassi a lavorare nel settore delle costruzioni guadagnerei di più, ma non sarei così felice”, risponde. “Anche se spesso devo alzarmi alle quattro del mattino, mi sento molto più libero di prima”, continua, volgendo lo sguardo alla vallata. E gli aspetti meno positivi di questo lavoro? “Sanzionare le infrazioni, per esempio quando un cacciatore uccide accidentalmente un camoscio maschio anziché una femmina”, dice.

A sinistra

Come è cambiata

l’immagine dei cacciatori? Un tempo, dice Alex, capitava di vederli al bancone del bar dopo una battuta, fieri e con le dita insanguinate. Oggi vige una normativa severa.

In basso

L’appartata Val di Fundres ricorda la Contea de Il

Signore degli anelli Forse in giro non troverete hobbit, ma in compenso tante marmotte che fischiano.

Tra le mansioni di un guardacaccia, oltre alla sorveglianza della fauna selvatica, c’è anche la stima della popolazione presente nella riserva. Sugli ampi massicci della Val di Fundres vivono relativamente pochi cervi e caprioli, ma in compenso numerosi camosci: “Ne abbiamo più o meno 700”, dice Alex. Ogni anno è consentito l’abbattimento di circa 70 capi, per metà maschi e per metà femmine senza prole. “Tra i cacciatori, uccidere una femmina che ha un cucciolo è considerato un gesto riprovevole, oggi come un tempo.”

A proposito dei tempi andati: come è cambiato il modo in cui la società percepisce il cacciatore? Un tempo, spiega Alex, capitava che i cacciatori di ritorno da una battuta non si lavassero nemmeno le mani e restassero seduti per ore al bancone del bar con le dita insanguinate. La figura del cacciatore era associata a onore e fierezza, mentre oggi è spesso oggetto di critica. Un’altra differenza è rappresentata dai bracconieri, che un tempo erano molto numerosi, come numerose erano le leggende che fiorivano sul loro conto. “Oggi, come è giusto che sia, la normativa sul possesso illegale di armi è molto severa. Va da sé poi che chiunque esca di casa con un fucile debba avere un tasso alcolemico dello zero per cento”, aggiunge.

Si è fatto freddo ma, anziché scendere a valle, preferiamo indossare una seconda giacca e rimanere ancora un po’ sulla nostra roccia. “A quanto pare, anche gli animali preferiscono i posti più caldi”, scherza Alex. Gli chiedo in che cosa la nuova generazione di cacciatori si distingua da quella precedente. “Un cacciatore giovane sa che potere andare a caccia oggi non è affatto scontato”, dice. L’atteggiamento sempre più critico della società potrebbe infatti portare all’abolizione della caccia in un futuro non troppo lontano. I giovani ne sono consapevoli e, anziché dilettarsi in racconti truculenti, preferiscono postare su Instagram e sugli altri canali social immagini realizzate con sensibilità e volutamente non provocatorie, per esempio foto di animali morti che a prima vista potrebbero sembrare solo addormentati.

“Certo, uccidere fa parte della caccia, ma ci sono anche molti altri aspetti”, spiega Alex. I cacciatori svolgono un’attività importante per la preservazione e l’equilibrio di un ecosistema, per esempio quando sopprimono gli animali gravemente feriti in seguito a incidenti. In estate, prima delle falciature, aiutano poi a mettere al sicuro i cerbiatti nascosti nell’erba alta (come il mio trovatello!), agendo con estrema cautela per evitare che i piccoli siano in seguito ripudiati dalle madri. Negli inverni più nevosi, i cacciatori forniscono agli animali affamati il cibo e il sale essenziali alla loro sopravvivenza. Ma alla fine, inevitabilmente, ci sono gli spari e c’è la morte dell’animale. Voglio sapere come tutto ciò possa affascinare e che sensazione si provi quando la pallottola va a segno. “Avere la meglio dopo avere braccato l’animale ed essere stati beffati da lui più volte è un successo, un’esperienza appagante,” spiega Alex. Il mondo della caccia, scopro ora, è pervaso di ritualità. Dopo il colpo mortale, per esempio, il cacciatore spezza un ramoscello e lo infila nella bocca dell’animale quasi a volergli offrire un ultimo boccone. Subito dopo, spezza un altro ramoscello e se lo infila nella parte destra del cappello. Per me rimane

ancora un mistero come si possa provare gioia dopo uno sparo, ma mi consola cogliere nelle parole di Alex un rispetto profondo per la creatura abbattuta.

“Per un certo periodo la caccia non ha goduto di grande popolarità”, racconta Alex. Poi, in anni recenti, si è assistito a una vera e propria rinascita. Come mai questa inversione di tendenza? La spiegazione di Alex mi coglie di sorpresa: “Il motivo è lo stesso per cui sempre più persone scelgono di diventare vegane”. In che senso? “Il cacciatore non rinuncia alla carne, ma vuole sapere da dove proviene il cibo di cui si nutre ed è disposto a procurarselo in prima persona. Non si limita a consumare, ma abbatte l’animale e ne lavora la carne, ad esempio per confezionare dei salamini affumicati.” In altre parole, cacciatori e vegani agirebbero a partire da un’analoga consapevolezza nelle scelte alimentari e da un atteggiamento critico nei confronti di allevamenti estensivi e consumo irresponsabile. Un ragionamento che, devo ammettere, trovo condivisibile.

Da quando lavora come guardacaccia, Alex non ha più rinnovato la sua licenza di caccia per la riserva di Fundres: un guardacaccia deve essere imparziale. Oggi, Alex imbraccia il fucile solo per sopprimere i capi gravemente malati. “Mi sento felice e realizzato anche così”, dice, interrompendosi quando vede spuntare alcuni piccoli di camoscio. Ne ha già visti tanti, ma continua a provare le stesse emozioni a ogni nuovo incontro. Ad accomunarci è proprio questo: invece di parlare osserviamo in silenzio, come ammaliati, un gruppo di camosci al pascolo. Saranno una ventina, i piccoli non si staccano mai dalle madri. Se fossi stata sola, sarei tornata a valle molto prima. La pazienza, ora lo so, si impara dai cacciatori.

Potete esplorare le tranquille montagne di Fundres anche senza fucile! Il nostro consiglio? Il tour delle malghe, portando con voi un binocolo per andare alla ricerca dei camosci, come veri guardacaccia.

+ L’escursione

Percorso circolare delle baite di Fundres

Dal parcheggio nella località di Dun (1.468 m), il sentiero conduce attraverso i verdi monti alla malga Egger-Bodenalm e poi alla baita Gampiel Alm, con la sua vista panoramica sulla vallata di Fundres e sull’Alpe di Rodengo e Luson, fino al Sass de Putia in lontananza. Entrambe le malghe sono attrezzate per le famiglie: i bambini abituati alle camminate affronteranno senza difficoltà il percorso su comodi sentieri alpini.

Durata: 3:40 h

Percorso: 8,9 km

Dislivello in salita: 720 metri

Punto più alto: 2.050 m

outdooractive.com/r/16570958

Quando vedi il Marchio Sostenibilità Alto Adige, riconosci destinazioni turistiche, strutture ricettive e ristorative che promuovono attivamente una vacanza più consapevole. Scoprile, impara a conoscerle e accompagna l’Alto Adige verso un futuro sostenibile

suedtirol.info/vacanze-sostenibili

Tra i loro scaffali si incontra l’intero paese e tutti si sentono un po’ in famiglia: un’ode alla magia dei negozietti di merce varia , piccole certezze in un mondo in continua trasformazione

Entro, mi guardo in giro, saluto il signore dietro al banco dei salumi e all’improvviso il posto mi appare familiare. È la prima volta che vengo al Market Oberhofer di Valles, ma ho già fatto la spesa in molti negozietti come questo. Ecco perché non c’è nulla di strano nel mio déjà-vu: questi piccoli alimentari si somigliano tutti! Stesso arredamento, stesso assortimento e stessa clientela. E se i grandi e luminosissimi supermercati sono luoghi freddi e anonimi, qui invece c’è un’atmosfera che mi fa sentire a casa.

Un alimentari come questo, insomma, è una piccola certezza in un mondo in continua trasformazione. L’allestimento è rimasto pressoché inalterato negli anni e l’offerta ha registrato appena appena lo spirito dei tempi: negli scaffali fa capolino qualche prodotto bio, gluten free o a base di soia, ma niente di più. È proprio questo il fascino dei negozietti dietro l’angolo, quelli che non ti mettono a dura prova con un’infinità di tipi di pasta e gusti di yogurt, quelli dove la scel-

ta è tra fusilli e penne rigate, yogurt magro, intero e, al limite, di soia. Ed è un bene che sia così. Avere poche opzioni è salutare in un mondo che ci costringe a compiere scelte di ogni tipo, proponendoci un’offerta sterminata: la nuova serie su Netflix o il film su Amazon Prime, il documentario su RaiPlay o una serata di zapping tra i canali tv? Mi serve lo shampoo per capelli fini, grassi, secchi o crespi? Davanti agli scaffali degli shampoo, di solito, mi metto letteralmente le mani nei capelli. Nel negozietto dietro l’angolo? Non c’è problema: nello scaffale un unico shampoo buono per tutti i tipi di capelli, e la spesa è fatta.

Stando a Yuval Noah Harari, il celebre storico israeliano e autore del bestseller Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, l’esistenza di certi negozietti sarebbe un risultato dell’evoluzione. Harari sostiene infatti che i nostri antenati avrebbero sviluppato il linguaggio non tanto per mettere in guardia i loro simili dai pericoli, per esempio una tigre dai denti a sciabola in agguato, ma soprattutto per scambiarsi chiacchiere e pettegolezzi, che per lo studioso rappresentano il “collante” che tiene unito il gruppo. E dove si incontrano le persone per aggiornarsi sulle novità del posto se non nel negozietto del paese? Tra pannolini e lumini per il cimitero si parla in confidenza delle ultime nascite e dei decessi, tra pane per i canederli e detergenti in polvere ci si scambia ricette e consigli per la casa: tra questi scaffali ci si sente vicini e al sicuro, non solo dalla tigre dai denti a sciabola.

E se mi dicessero che gli alieni stanno per invadere il nostro pianeta, so già dove andrei a rifugiarmi!

1 — Gli orgogliosi gestori: Alfred Oberhofer e la nipote Helena nel loro “Market” di Valles.

2 — Pettine, limetta e spazzola per essere sempre in ordine.

3 — Accanto a burro e yogurt, la porta del retrobottega.

4 — Giornali e montagne, gossip e chiacchiere di paese.

5 —

6 — Divertenti souvenir o lumini per il cimitero? Alla clientela l’ardua sentenza!

7 — Imperatore, aquila tirolese e stella alpina: patriottismo da portarsi a casa.

“La

Un viaggio dal punk al jazz, da Bressanone a Londra: la celebre bassista Ruth Goller ci parla di esperimenti musicali in tenera età, di una gioventù ribelle nell’idilliaco Alto Adige e di suoni che vengono da dentro e raccontano le proprie radici

Intervista — LISA MARIA GASSER

Fotografie — CAROLINE RENZLER, ARCHIVIO RUTH GOLLER

Ruth, lei parla di sé come di una persona tranquilla e riservata. Descriverebbe così anche la sua musica?

RUTH GOLLER: La musica che compongo sì, ma in tanti altri progetti che mi vedono coinvolta vado letteralmente al massimo! Ho iniziato suonando musica punk e mi sento attratta da entrambi gli estremi: dai suoni potenti ed energici, ma anche da quelli più leggeri e delicati. Entrambi gli stili veicolano le mie emozioni.

Negli anni della scuola ha fondato a Bressanone un gruppo punk. Come ha iniziato a fare musica?

Mio padre faceva parte di diversi cori e suonava il clarinetto in una banda musicale. Mia madre, invece, era la persona con meno sensibilità musicale che abbia mai conosciuto! Entrambi però ci teneva-

no che noi figlie imparassimo a suonare uno strumento. Così a sei anni iniziai a suonare il violino, mentre mia sorella maggiore Barbara scelse il pianoforte. Amavo ascoltare musica e registravo sulle musicassette le canzoni che passavano alla radio, da Michael Jackson ai Queen. In questo ero molto simile ai miei coetanei, con una differenza però: fin da piccola mi piaceva comporre.

Con carta e penna?

No. A casa avevamo un pianoforte. Senza saperlo suonare, mi capitava di strimpellarci sopra, improvvisando. Volevo suonare qualcosa di mio, non solo le note scritte sugli spartiti.

All’inizio non sapeva suonare neanche la chitarra, che pure era il suo strumento nel gruppo punk… È vero, eravamo quattro ragazze e nessuna di noi aveva familiarità con il proprio strumento. Abbiamo preso chitarra, basso e batteria e, senza pensarci troppo su, ci siamo messe a suonare. Ma io sono sempre stata così: se la musica gira bene, vado avanti!

Quando è passata dalla chitarra al basso?

Amo da sempre i suoni gravi. Un giorno, nella sala prove che condividevamo con

altre band ho visto un basso in un angolo. L’ho preso in mano e ho provato a suonarlo, prima per gioco e poi seriamente. A un certo punto, ho iniziato a comporre pezzi per due bassi e chitarra.

Il punk è stato per lei strumento di ribellione, contro cosa? I genitori, l’idillio altoatesino?

Non in modo consapevole. Sono cresciuta senza costrizioni di alcun tipo, potevo fare quello che volevo. A Bressanone mi conoscevano tutti, con i miei capelli rasta e i jeans strappati. Da questo punto di vista ero un po’ ribelle, ma il mio atteggiamento nasceva dal fatto che mio padre non imponeva limiti e si fidava di me. Ero più libera dei miei amici e, forse proprio per questo, facevo scelte più estreme.

Dopo la scuola ha deciso di lasciarsi alle spalle il piccolo mondo in cui è cresciuta per trasferirsi nella frenetica Londra. Perché proprio Londra? Sarei potuta capitare anche altrove. Dopo la maturità, i miei amici si sono iscritti all’università, chi a chimica, chi a matematica o giurisprudenza. Io invece volevo fare musica, stare sul palco con il mio basso e la mia band. Era il mio sogno, ma non sapevo ancora come realizzarlo. Da autodidatta quale ero, non avevo buone basi di basso e teoria musicale. Poi

Ero più estrema dei miei amici, perché ero più libera.

ho scoperto per caso una piccola scuola di musica per principianti, con sede a Londra. Ho chiamato, ho spedito una musicassetta con brani del mio gruppo punk e mi hanno presa.

A vent’anni da sola in una città grande e sconosciuta. Una scelta coraggiosa…

Coraggiosa, ma anche molto eccitante! Quando è arrivata la conferma dalla scuola, ho messo tutto in valigia, ho caricato basso e amplificatore nel bagagliaio e sono partita, da Bressanone a Londra. Non avendo ancora un appartamento in cui stare, i primi giorni ho dormito nella mia Renault, che avevo parcheggiato sul Tower Bridge. L’inglese l’ho imparato in fretta, lavorando come cameriera in un bar. Ho frequentato la scuola per un anno, durante il quale mi sono avvicinata alla teoria musicale, ho appreso l’armonia e diversi stili e tecniche. Nel 2002 mi sono infine iscritta alla Middlesex University per studiare jazz.

Come si passa dal punk al jazz? Tra questi generi non c’è una distanza siderale?

Non per me. Da ragazza, di jazz non sapevo praticamente nulla. L’ho scoperto a Londra. Nella biblioteca audiovisiva della

scuola mi sono imbattuta nella musica del jazzista americano John Coltrane, che mi trasmetteva la stessa energia e libertà del punk: mi ha conquistata all’istante! A Londra ho scoperto anche l’improvvisazione, che intuitivamente conoscevo già dai tempi dei miei primi esperimenti al pianoforte e, più tardi, al basso e alla chitarra. È così che sono passata al jazz.

So che non ama essere etichettata… Diciamo che non mi piace rispondere alla classica domanda: che genere suoni? Nei miei lavori risuona la musica che amo ascoltare: jazz, punk, techno, musica elettronica. E improvvisazione. I miei brani nascono spesso da sessioni di improvvisazione casalinga. Poi, ascoltando la registrazione, scopro dei passaggi interessanti e vi costruisco intorno un intero pezzo.

La musica che compone riflette le sue emozioni?

Assolutamente, ed è quello che amo dell’improvvisazione. La mia musica viene da dentro ed è sempre espressione dello stato d’animo che provo in quel momento.

Non teme in questo modo di esporsi, di mettersi a nudo?

L’arte è questo, gli artisti lavorano così.

“Quando

43 anni, nel 1999 si è trasferita da Bressanone a Londra, dove ha studiato alla Middlesex University. Ha fatto parte di diverse formazioni di punk jazz di successo, con le quali ha pubblicato numerosi album. Ha accompagnato al basso grandi del jazz come Marc Ribot e rockstar come Paul McCartney e Damon Albarn. Nel 2021 è uscito il suo album Skylla, accolto molto favorevolmente dalla critica internazionale.

ascoltare Skyllumina, il nuovo album di Ruth Goller?

Mentre compone, pensa anche a come il pubblico accoglierà la sua musica?

Ho capito da tempo che non posso e non voglio influenzare le reazioni del pubblico. L’unico metro di giudizio è il mio gusto. Se poi la mia musica piace anche ad altri, bene. Altrimenti, me ne faccio una ragione. Anzi, non ho nulla in contrario, perché significa che i miei brani suscitano emozioni. Per esempio Skylla, il mio progetto da solista, non è musica pop, di facile ascolto. Sono brani che escono dagli schemi.

Skylla è già un titolo molto evocativo; il suo primo album trae ispirazione da figure mitologiche e antiche leggende?

Assolutamente sì. Devo molto all’Alto Adige e alle leggende che ho sempre amato. Quando ero piccola, la nonna raccontava spesso storie di spiriti delle montagne, mentre il nonno raccontava dei defunti che gli apparivano nel bosco. La nonna ci credeva, e ovviamente anche noi bambini. Ancora oggi percepisco forze che stimolano la mia creatività e che non mi so spiegare. E neanche tento di farlo.

Quali sono le altre fonti di ispirazione della sua musica?

Tutta la vita è ispirazione, così come lo sono la natura, le persone, gli incontri che si fanno e la musica che si ascolta.

Come risponde quando le chiedono da dove viene?

Dico che vengo dalle Alpi, penso che sia la descrizione migliore dell’Alto Adige. Le montagne e il paesaggio plasmano una persona più dei confini geografici.

Al momento vive alla periferia di Londra, ma torna spesso a Bressanone.

Da quando, più di vent’anni fa, mi sono trasferita a Londra torno ogni anno a Bressanone, almeno per Natale. Negli ultimi tempi sono tornata più spesso perché qui sto bene.

Che cosa la lega all’Alto Adige?

Mia sorella, che vive a Bressanone e con la quale ho un rapporto molto stretto,

anche perché i nostri genitori ci hanno già lasciate da un po’. Ci sentiamo ogni giorno e trascorriamo molto tempo insieme a Bulla, nella casa della famiglia di nostro padre. Lì trovo pace, solitudine, natura e montagne: l’esatto contrario della mia vita abituale, che è fatta di spostamenti continui, concerti e persone sempre nuove. I soggiorni in Alto Adige fanno da contrappeso alla mia frenesia quotidiana.

Quali sono i suoi luoghi preferiti, quelli da cui trae energia e che visita quando è a Bressanone?

Amo l’itinerario che da Scaleres conduce ai Laghi Gelati. Quando sono qui, trovo sempre tempo anche per un’escursione sulla Plose e al Lago Rodella.

Dove si sente più a casa, a Londra o in Alto Adige?

È una domanda difficile, che io stessa mi pongo spesso. Ormai ho trascorso più anni a Londra che in Alto Adige. Ero convinta che, giunta a questo punto, mi sarei sentita più inglese che altoatesina. Certo, conosco Londra e la sua cultura molto bene ed è lì che si svolge buona parte della mia vita sociale. Ma il legame con Bressanone e l’Alto Adige rimane forte. Qui sono cresciuta, qui ho le mie radici e mi sento a casa. Anche a Londra mi sento a casa, ma in modo diverso.

Quanto della sua terra c’è nella musica che compone?

Le mie composizioni sono fortemente influenzate dalla musica tradizionale tirolese. Che mi piaccia o meno, viene sempre fuori! Eppure, non posso dire di avere ascoltato molta musica popolare o di conoscere il genere particolarmente bene. Ma in tante mie composizioni si fa strada un’energia che mi fa dire: eccola sbucare fuori di nuovo, la melodia tirolese!

Quale musica associa all’Alto Adige e quale a Londra?

L’Alto Adige è per me sinonimo di melodie semplici, degli antichi canti popolari che intonava nostra nonna. Londra è l’esatto opposto, è un crogiolo di persone e culture, ognuna con i suoi suoni e le sue melodie: improvvisate, classiche, africane, brasiliane… A Londra tutto si mescola, proprio come nella mia musica. Prendo qualcosa da qua e qualcosa da là.

Si è già esibita più volte al Dekadenz di Bressanone, dove ha da poco presentato anche il suo nuovo album Skyllumina. Accanto alla musica popolare, il jazz si è ritagliato un angolino nella sua città?

Senza dubbio. A Bressanone, come in qualunque altra parte del mondo, il jazz è ascoltato solo da una piccola percentuale della popolazione. Il jazz non è pop, ma grazie al Dekadenz e al Südtirol Jazzfestival Alto Adige c’è oggi più attenzione e curiosità per questo genere. Gli organizzatori propongono ogni anno un programma fantastico, capace di attirare un pubblico numeroso.

Mentre compone, a Ruth Goller capita a volte di riconoscere melodie tirolesi che spuntano fuori. Quando è in Alto Adige, ama percorrere il sentiero che porta ai Laghi Gelati di Scaleres.

+ Un antico sotterraneo con il soffitto a volta, un palco minuscolo, tavolini addossati l’uno all’altro e tanta atmosfera: i brissinesi adorano il Dekadenz, un piccolo teatro un po’ nascosto, ma sempre molto affollato. Fondato nel 1980 dall’omonimo gruppo teatrale per offrire uno spazio al cabaret alternativo, il palco all’interno della cosiddetta cantina Anreiter tra le viuzze di Stufels, nucleo più antico del centro storico, è oggi luogo di incontro per gli appassionati di jazz e teatro. dekadenz.it

+ Dal 1982, il festival ospita ogni estate centinaia di celebrità e astri nascenti della scena jazz. Durante i dieci giorni della manifestazione, a fare da sfondo alla musica non sono solo sale da concerto e piccoli locali, ma anche centri storici, piazze, conventi, capannoni industriali e addirittura vette e laghi alpini, pareti rocciose e malghe. Le composizioni musicali sono naturalmente affiancate dalle creazioni gastronomiche locali. suedtiroljazzfestival.com

+ Molti brissinesi chiamano ancora l’iconico locale con il suo vecchio nome: “Jazzkeller”, la cantina del jazz. Vivace e apprezzato da tutte le età, il “3fiori” non ha mai perso la sua vena musicale. Ospita regolarmente piccoli concerti, che ora includono anche musica pop e cantautori locali accanto al jazz e al blues. Accompagnati da una quasi infinita selezione di birre artigianali locali e nazionali ma anche provenienti dal Belgio e dalla Germania. Una delizia soprattutto in piena estate grazie al fresco cortile interno coperto di edera, nel cuore del centro storico.

3fiori.com

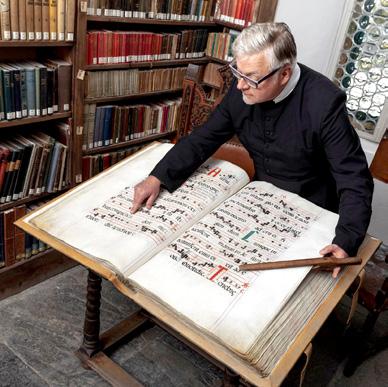

anni di storia:

900

l’Abbazia di Novacella, fondata nel 1142 dal beato vescovo

Artmanno di Bressanone, è uno dei monasteri più grandi di tutto il Tirolo. Oggi il convento dei canonici agostiniani è un vivace centro culturale e religioso con una chiesa abbaziale barocca e una sontuosa biblioteca.

L’abbazia ospita anche un convitto, un centro convegni e una cantina

Quasi una fortezza

All’ingresso dell’abbazia è situata una cappella circolare a due piani, eretta intorno al 1200 e detta “Castello dell’Angelo” in onore del quasi omonimo monumento romano. L’edificio, uno dei più importanti di epoca romanica dell’intero Tirolo, richiama la Rotonda del Santo Sepolcro a Gerusalemme. I merli e le feritoie testimoniano la successiva opera di fortificazione, avvenuta alla fine del XV secolo in vista di un possibile attacco da parte delle truppe ottomane.

Un tocco d’Oriente

Nel 2021, nell’antisala della biblioteca, sono venuti alla luce alcuni affreschi di ispirazione cinese realizzati fra il 1775 e il 1780. Le immagini, nascoste sotto sette strati di intonaco, raffigurano scene di vita quotidiana e uccelli esotici, e dimostrano come anche l’Abbazia di Novacella subì il fascino, tipico dell’epoca rococò, per l’Estremo Oriente. Le opere che fecero da modello allo Studiolo cinese di Novacella si trovano nella collezione d’arte dell’imperatrice Maria Teresa, conservata a Innsbruck.

Tesori di carta e pergamena

Nell’abbazia sono conservati circa 100.000 volumi, un quinto dei quali nella biblioteca in stile rococò. Qui, sugli scaffali che si snodano su due piani fino al soffitto con stucchi dorati, sono allineate migliaia di volumi, dagli erbari alle raccolte di canti, rilegati in morbida pelle di vitello con titoli dai caratteri dorati. Il libro più piccolo misura appena cinque millimetri e contiene il Padre Nostro in sette lingue. Il libro più antico, precedente alla costruzione della stessa abbazia, è un manoscritto dei “Dialoghi” di papa Gregorio Magno risalente al X secolo.

Sontuosità barocca

A metà del XVIII secolo, in seguito a una profonda ristrutturazione, la chiesa abbaziale ha assunto il suo aspetto attuale: un imponente spazio sacro luminoso e variopinto, realizzato nello stile tardobarocco tipico della Germania meridionale. Gli stucchi, tra i quali numerose figure di putti rosa, sono opera di Anton Gigl da Wessobrunn, mentre gli affreschi furono realizzati da Matthäus Günther da Augusta. L’edificio a tre navate con campanile romanico fu eretto intorno al 1200, mentre il coro in stile tardogotico risale alla seconda metà del XV secolo.

Storia, cultura e ricerca

La visita guidata segue un percorso circolare a partire dalla rimessa delle carrozze, recentemente ristrutturata, e conduce i visitatori attraverso i nove secoli di storia dell’abbazia. Il museo ospita opere d’arte, libri e strumenti scientifici di epoca medievale e rinascimentale. Dietro le quinte si svolge un’intensa attività di ricerca: a oggi, infatti, solo una parte delle ricche collezioni è stata oggetto di analisi scientifica.

Una lunga tradizione vinicola

La viticoltura è parte integrante della vita del monastero fin dalla sua fondazione, quasi 900 anni fa. La cantina di Novacella è una delle aziende vinicole attive più antiche al mondo. I suoi vini, prodotti per secoli unicamente per il consumo interno, sono oggi rinomati anche a livello internazionale.

+ Il nostro consiglio: la visita guidata deluxe, che conduce in luoghi altrimenti non accessibili come la Galleria degli abati e si conclude con una degustazione di vini e formaggi.

kloster-neustift.it

Fotografie

Alto Adige terra di vini? Sì ma non solo. La nuova generazione di mastri birrai si sta facendo notare con le sue originali creazioni. Abbiamo fatto visita ai pionieri del settore a Chiusa, Varna e Sciaves

Bevi responsabilmente!

Chi penserebbe di trovare un birrificio artigianale in una zona così rinomata per i suoi vini?

Thomas Lanz

Sbrigliare la fantasia? Sì, ma per garantire criteri di qualità omogenei i birrai artigianali altoatesini hanno deciso che ogni birrificio debba offrire almeno una varietà prodotta esclusivamente con cereali locali.

Avolte, è il caso di dirlo, non vediamo quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. “Alcuni ospiti ci chiedono se offriamo anche birra”, ride Thomas Lanz, gestore del ristorante Putzer di Sciaves, indicandoci una grande vetrata accanto all’ingresso, con vista aperta sul birrificio annesso. Qui, allineati in bell’ordine, si trovano tutti gli strumenti del mestiere: caldaie di rame per l’ammostamento, tini per la filtrazione e serbatori di fermentazione e stoccaggio. Come non vederli, magari dal bancone del bar, mentre si gusta un caffè o un aperitivo? Eppure, il fatto che a molti ospiti sfuggano è tutt’altro che sorprendente. Del resto, chi penserebbe di trovare un birrificio artigianale in una zona così rinomata per i suoi vini? Tutti conoscono il Sylvaner, il Kerner e lo Schiava, ma “Alma”, “Treibstoff” e “Birmehl” sono nomi noti solo agli appassionati e ai protagonisti del boom che l’Alto Adige sta vivendo nel settore delle birre artigianali.

Tra loro ci sono anche Thomas Lanz, comproprietario del birrificio ❶ Viertel Bier di Sciaves, Alexander Stolz della birreria ❷ Hubenbauer di Varna, e Norbert Andergassen, gestore della locanda ❸ Gassl Bräu di Chiusa. In Alto Adige sono 15 i birrifici artigianali, impegnati nel rilancio della tradizione e riuniti nell’associazione “Südtiroler Handwerksbrauereien”. I birrifici aderenti producono birre naturali, ovvero non sottoposte a filtrazione e pastorizzazione.

Grazie alle vetrate del birrificio Viertel Bier di Sciaves, dal ristorante accanto si può osservare la produzione della birra prima di gustarla.

A differenza di quelle industriali, commercializzate in grandi quantità, le birre artigianali generalmente si servono nel luogo stesso di produzione, fresche di spina. Proprio come un tempo.

In Sudtirolo, in passato, l’arte della birra aveva già vissuto una fase di grande espansione: alla fine del XIX secolo si contavano 30 grandi birrifici. Poi, con lo scoppio della prima guerra mondiale e il passaggio, nel 1918, del territorio all’Italia, si ebbe una battuta d’arresto. Cereali, luppolo e il rame per le caldaie, fino ad allora importati da oltralpe, divennero difficili da reperire e i birrifici chiusero i battenti, uno dopo l’altro. A salvarsi furono solo gli stabilimenti più grandi, come la Forst di Lagundo, che si assicurò il monopolio locale.

La svolta arrivò intorno al 1995, quando si iniziò a registrare un aumento delle domande di licenza per la produzione di birra. Per la nuova generazione di birrai, l’appartenenza all’Italia si rivelò un vantaggio: “A differenza della Germania, la legislazione italiana non prevede norme sulla purezza della birra. Insomma, non vengono posti limiti alla fantasia dei mastri birrai”, spiega Norbert Andergassen del Gassl Bräu.

Andergassen, che è stato uno dei primi sommelier della birra certificati d’Italia, lavora oggi gomito a gomito con il suo mastro birraio, Timo Puntaier. Nelle birre create dai due, oltre a malto d’orzo, acqua, luppolo e lievito, si trovano anche basilico o farina di castagne. La vera novità però è la farina di pere

5,3 % vol.

Quattro Birra di frumento ai quattro cereali

Prodotta con quattro diversi tipi di grano. Il farro proviene da un maso dell’Alto Adige, il lievito da un birrificio amico in Baviera. Vincitrice del premio d’argento all’European Beer Star 2022.

viertel-bier.it

essiccate e finemente tritate, “Birmehl” in dialetto, che un tempo in queste povere zone agricole si usava al posto dello zucchero, allora molto costoso. Buona parte del dolcificante di pere veniva prodotta a Verdignes, frazione di Chiusa. In anni più recenti, la località ha riscoperto l’antica tradizione e la celebra oggi ogni anno con una settimana dedicata alle degustazioni di specialità alla farina di pere, compresa la birra a tema. Tra gli ingredienti di quest’ultima, una generosa aggiunta di purea di pere: “Per conferire più gusto”, spiega Andergassen.

A ispirare le originali creazioni del birrificio, racconta Norbert, è la moglie Helga, che ama pensare fuori dagli schemi. I risultati le danno ragione: “Un tempo gli ospiti del nostro locale ordinavano semplicemente ‘una birra’, oggi invece vogliono sapere esattamente quali varietà offriamo.”

Andergassen ci serve un cappuccino. Per la birra è ancora un po’ presto, ma mentre chiacchieriamo la grande caldaia di rame al centro del locale ha già iniziato a borbottare. La Gassl Bräu, nel cuore dell’antico borgo di Chiusa, è stata rilevata dagli Andergassen vent’anni fa. Il piano interrato, sotto la cucina, ospita oggi la

stanza di fermentazione e stoccaggio del birrificio. Nel locale, sotto una copertura di vetro, si vede scorrere una roggia. “Un tempo, in questa stradina c’erano le botteghe dei tintori e falegnami, che necessitavano di acqua per il loro lavoro”, spiega Andergassen. Oggi, per produrre la birra si usa invece l’acqua purissima della sorgente di Lazfons, sopra Chiusa, che non richiede alcun trattamento.

H2O, dunque: l’ingrediente più semplice della birra, ma anche uno dei più importanti. Mentre le acque più dolci si prestavano alla produzione di birre chiare, nelle zone alpine con le acque dure, ricche di minerali, si producevano tradizionalmente birre scure, dal gusto ruvido e amaro, che si compensava con il sapore intenso del malto tostato.

Oggi, all’occorrenza, si mineralizza o demineralizza l’acqua con appositi impianti. Le caratteristiche della birra non dipendono più dalla composizione dell’acqua locale. Forse è proprio per questo che i birrai moderni vogliono conservare le peculiarità del territorio: parola di Alexander Stolz, proprietario della locanda Hubenbauer di Varna. Ospitato in un antico maso che risale al lontano

4,9 % vol.

Prodotta con orzo e segale dell’Alto Adige, porta il “Marchio Qualità Alto Adige”. Profuma di sambuco, litchi e melissa, ideale come aperitivo o per accompagnare primi leggeri. hubenbauer.com

Alexander Stolz (a destra) e Gregor Wohlgemuth del birrificio Hubenbauer di Varna si sono improvvisati birrai nel 2014, grazie a due libri per neofiti e una caldaia da 250 litri. Che, con troppo calore e pressione, si deformò al primo tentativo. Da allora ne hanno fatta di strada: ormai sono dei professionisti e oggi producono mille ettolitri all’anno.

1197, il locale si trova in cima a una stradina ripida e stretta. Sul muro dell’edificio campeggia la scritta “Hofbrauerei” (agribirrificio), titolo del quale possono fregiarsi solo i birrifici nei quali almeno la metà degli ingredienti è di produzione propria. Nel caso di Hubenbauer, la quota è superiore al 70%: “Siamo l’unico grande birrificio contadino dell’Alto Adige. Il nostro maso produce cereali, carne, frutta e verdura. Può capitare insomma che il malto d’orzo sia messo ad affumicare insieme ai salamini!”

Stolz ha rilevato l’attività agricola dal padre nel 2014, quando non c’era ancora il birrificio, e non ne era prevista l’apertura: “Non posso neanche dire che la birra mi piacesse particolarmente. Il mio amico Gregor, invece, la adorava”, racconta. Gregor è Gregor Wohlgemuth, di Merano. Uno che quando parla della sua passione per la birra si illumina in volto. È stato lui a convincere Alex a tentare i primi esperimenti. “Alex procurò una caldaia da 250 litri, io due libri per neofiti”, racconta. I due avevano le idee chiare: produrre una birra ad alta fermentazione, l’esatto contrario della chiara tipica dell’Alto Adige. Il primo tentativo fu un fallimento clamoroso: il calore e la

pressione finirono per deformare la caldaia. Poi, un progresso dopo l’altro, i due autodidatti sono diventati mastri birrai e la produzione è salita ai mille ettolitri attuali.

Sciolti e spigliati, quando Alex e Gregor raccontano la loro storia, appoggiati con disinvoltura a un tavolo del birrificio, sembra quasi che per loro il successo sia venuto da solo. Non è così. Fino a pochi anni fa, dove oggi si diffonde il profumo della birra c’erano ancora trattori e balle di fieno. Il fienile del maso è stato sottoposto ad ampi interventi di ristrutturazione, per un investimento complessivo di centinaia di migliaia di euro. Le grandi finestre offrono una vista insolita: il muro del vecchio fienile separa infatti il maso dal cimitero di Varna e subito accanto sorge la chiesa del paese.

“Da noi può capitare che il malto d’orzo sia messo ad affumicare insieme ai salamini!”

I birrifici riuniti nell’associazione

“Südtiroler Handwerksbrauereien” producono, in quantità ridotte, birre naturali, non sottoposte a filtrazione e pastorizzazione. Le loro birre vengono generalmente servite nel luogo stesso di produzione, fresche di spina.

Del resto, l’aiuto divino non ha mai guastato: “Hopfen und Malz, Gott erhalt’s” (“Luppolo e malto, che piovano dall’alto!”), recita un proverbio tedesco. Oggi, si aggiungono il coraggio, la voglia di sperimentare e una buona dose di sana ingenuità. Qualità che certo non mancano alla nuova generazione di birrai. Forse perché molti di loro, prima di dedicarsi alla birra, svolgevano altre professioni. Stolz era geometra, Andergassen faceva il fabbro. Anche Thomas Lanz lavorava nel settore delle costruzioni prima di fondare, insieme a tre soci, il Viertel Group. La società gestisce quattro locali a Bressanone e dintorni che, dal 2021, offrono la propria birra. La produzione è affidata a Leonhard Schade, venticinquenne bavarese, che si è da poco unito al team e ha già realizzato una sua creazione personale: la “Festbier”.

Schade fa roteare il bicchiere. La nuova birra, spiega non senza orgoglio, è gradevole al palato, con una maltosità decisa e una nota dolce. “La colorazione ambrata, molto chiara per una birra non filtrata, è direttamente proporzionale alla durata dello stoccaggio”, continua. Più tempo viene dato alla birra, infatti, e più avanzato sarà il processo di degradazione

Alexander Stolz →“Un tempo gli ospiti del nostro locale ordinavano semplicemente ‘una birra’, oggi invece vogliono sapere esattamente quali varietà offriamo.”

Norbert Andergassen

4,2 % vol.

L’inizio della bella stagione a metà maggio, al Gassl Bräu, è scandito dalla spillatura di questa birra rinfrescante e digeribile. La sua nota decisa ma armoniosa di basilico di montagna altoatesino si sposa molto bene con i piatti estivi. gassl-braeu.it

dei “sapori sgradevoli” che si generano durante la fermentazione e possono addirittura ricordare l’odore dello smalto per unghie.

Prima ancora di mettersi al lavoro, Schade ha già chiara in mente la composizione della birra che andrà a realizzare. Ma la lavorazione è anche questione di intuito: nella filtrazione del mosto (il composto di malto e acqua), durante la quale il liquido si separa dalle componenti solide, bisogna trovare la giusta misura. Facendo scorrere il mosto troppo velocemente, si rischia di perdere una parte preziosa dello zucchero, mentre rallentando eccessivamente si avranno troppi residui tannici, che inibiscono la filtrazione. Dall’inizio del processo all’imbottigliamento, la “Festbier” di Schade trascorre ben 90 giorni nei tini di stoccaggio. “È un lusso che gli stabilimenti industriali non possono permettersi”, aggiunge Thomas Lanz, che è sì il datore di lavoro di Schade ma, nella produzione della birra, opera anche e soprattutto come assistente.

I protagonisti del nuovo boom non sono guerrieri solitari, ma fanno lavoro di squadra e si aiutano sempre a vicenda se a un collega finisce il malto o il luppolo oppure se si rompe una pompa. Il successo

A differenza della Germania, la legislazione italiana non prevede norme sulla purezza della birra. Insomma, non ci sono limiti alla fantasia. Nelle birre di Timo Puntaier, mastro birraio del Gassl Bräu, si possono trovare anche basilico e farina di castagne.

altrui fa passare in secondo piano la concorrenza: “Ogni buona birra creata in zona è pubblicità per l’intero settore”, spiega Wohlgemuth.

Le creazioni di Hubenbauer e Viertel Bier hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. Le birre artigianali riscuotono successo soprattutto tra i consumatori italiani, con un mercato interno in continua crescita. Del resto, proprio l’Italia nell’ultimo decennio è all’avanguardia nel fenomeno europeo dei birrifici artigianali. Anche gli appassionati altoatesini si dimostrano aperti alle novità. Sbrigliare la fantasia? Certo, ma la necessità di stabilire criteri di qualità omogenei ha spinto i birrifici artigianali altoatesini a definire alcune regole. Ogni birrificio aderente, per esempio, offre almeno una varietà prodotta esclusivamente con cereali locali. L’obiettivo? Valorizzare l’origine, rafforzando nel contempo la collaborazione con gli agricoltori e favorendo l’economia locale. “Una birra non si sceglie solo per il gusto ma anche per le emozioni che sa evocare”, afferma Leonhard Schade. Emozioni che nascono dalle esperienze vissute e danno vita a storie sempre nuove. Lo sanno bene i giovani mastri birrai altoatesini che, riscoprendo la tradizione, regalano nuovi gusti al territorio.

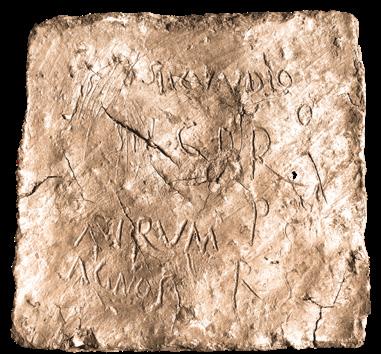

Epoca: II secolo d.C.

Dimensioni: 18x19 cm per 7,4 cm di spessore

Materiale: argilla rossiccia

N Nel praefurnium, l’imbocco della grande fornace per laterizi, dai grossi ceppi di legno si stanno già alzando le fiamme. La camera di combustione, collocata subito sopra, raggiungerà presto una temperatura compresa tra i 700 e i 1000 °C, ideale per la cottura dei mattoni, già allineati accanto al forno. Sono stati realizzati con argilla rossa, depurata in acqua e sgrassata con l’aggiunta di sabbia, poi pressati in una forma rettangolare con l’ausilio di stampi di legno.

Prima della cottura, però, le mattonelle devono seccarsi. Secundio ne prende in mano una, ancora umida e molle, e inizia titubante a incidere con la punta del dito delle lettere nell’argilla: una S, una R e una P maiuscole. Poi prende confidenza e, poco alla volta, prova a scrivere il suo nome: prima una S a sinistra, poi, tutta a destra, una o, come a voler saggiare lo spazio a disposizione. La grafia è incerta. Ora prova a scrivere la sillaba Se, poi una C, una D e una R. Finalmente è pronto: incidendo il mattone con tratto deciso, scrive in alto il suo nome completo: Secundio. Il nome unico suggerisce che l’autore fosse uno schiavo e la grafia usata per gli esercizi di scrittura riporta al II secolo d.C. Nel luogo del ritrovamento, l’area Plunacker di Villandro, si trovava all’epoca una grande tenuta romana, nella cui fornace Secundio con ogni probabilità lavorava. Circa un secolo prima, l’imperatore Augusto aveva conquistato questo territorio costituendovi la provincia della Rezia.

La certezza che si tratti di esercizi di scrittura deriva dal fatto che la successione (prima singole lettere, poi sillabe e infine parole) corrisponde al metodo di apprendimento della scrittura adottato nelle scuole romane e descritto da Quintiliano. Alla fine dell’esercizio, Secundio incide nell’argilla quasi secca due ultime parole. Entrambe iniziano per A: aurum (oro) e agnus (agnello).

+ Nel 1979, nell’area Plunacker, un rilievo terrazzato a 880 metri di altezza presso Villandro, vennero alla luce reperti archeologici risalenti in parte a più di 7000 anni fa. I rinvenimenti sono riconducibili a comunità di cacciatori mesolitici, ai primi insediamenti agricoli di epoca neolitica e a luoghi cultuali dell’età del rame, del bronzo e del ferro. Il luogo del ritrovamento è considerato uno dei più importanti del periodo nell’intera area alpina. Le testimonianze meglio conservate provengono da una tenuta romana (I-III secolo d.C.) con allevamento di bestiame, coltivazioni, officine e fornaci. L’esposizione dell’Archeoparc, nell’area corrispondente al ritrovamento, comprende reperti e resti di edifici che coprono l’intero arco temporale dell’insediamento: una passeggiata nel passato.

archeo.bergwerk.it

Intervista — BETTINA GARTNER

Intervista — BETTINA GARTNER

Ad accomunarli è l’amore per i monti e l’impegno a renderli luoghi sicuri per tutti gli appassionati: una guida alpina , un’esperta di impianti di risalita e responsabile di soccorso alpino e un istruttore di sicurezza in montagna ci parlano del loro lavoro, di rischi e felicità. E delle meraviglie della natura

Da bambino, l’altezza mi faceva girare la testa. Mi bastava affacciarmi al balcone di casa e tutto iniziava a roteare. Non certo il massimo per chi, come me, già sognava di scalare le montagne! In estate accudivo le capre al pascolo, che sono notoriamente abili arrampicatrici. Per riuscire ad acchiapparle, mi esercitavo inerpicandomi un po’ ovunque: su rocce, muretti, tettoie… Arrivato in cima, guardavo verso il basso. Fino a che, a un certo punto, la testa ha smesso di girare.

La paura, o meglio un sano rispetto per la montagna, è rimasta, ed è bene che sia così perché mi ha spesso trattenuto dall’imbarcarmi in imprese avventate. Ho iniziato a scalare a quindici anni. La mia prima vetta è stato il Tribulaun (3.096 m), la montagna del mio paese: Fleres, nella zona del Brennero, dove sono cresciuto. Mi sono iscritto all’associazione alpina Alpenverein e sono entrato a far parte del soccorso alpino. Volevo imparare in fretta e acquisire sempre più sicurezza.

Dopo la maturità, mi sono trasferito in Inghilterra. Volevo imparare l’inglese, che non avevo studiato a scuola. Ci sono rimasto per dodici anni, diventando “outdoor trainer” o, come si direbbe oggi, educatore esperienziale, una professione che ho continuato a esercitare anche dopo il mio rientro in Alto Adige. Lavoravo con ragazzi e adulti, insegnavo loro a fare squadra, a sostenersi a vicenda e ad avere fiducia l’uno nell’altro.

Anch’io ho imparato ad avere fiducia nelle mie capacità. Nel tempo libero andavo ad arrampicare, con o senza corda, su ghiaccio e roccia. Dovunque mi trovassi, in Gran Bretagna, Francia, Svizzera o Alto Adige, ho sempre preparato con cura le mie escursioni. È fondamentale. Ancora oggi, prima di partire consulto

il meteo, studio i passaggi più difficili del percorso e metto il necessario nello zaino: borraccia e bevanda energetica, ma anche bussola, carta dei sentieri e kit di pronto soccorso, sacco a pelo e telo isotermico. Insomma, tutto ciò che serve per affrontare un’emergenza in quota.

L’unica disavventura, per quanto non grave, che mi ha visto coinvolto è capitata in realtà a un amico inglese con il quale mi trovavo sul massiccio del Monte Bianco. Stavamo arrampicando una parete di ghiaccio di mille metri, quando al mio amico cadde il portafoglio in uno strapiombo. L’aveva infilato in una tasca esterna della giacca a vento. Dentro c’era tutto: passaporto, biglietto aereo, traveller’s cheque. Dovevamo trascorrere la notte sul ghiacciaio, non avevamo tempo per calarci e andare a recuperarlo. Il giorno dopo siamo ridiscesi ai piedi della parete. Il portafoglio era lì ad aspettarci. Una vera fortuna!

Quando, nel 1989, sono rientrato in Alto Adige, ho intrapreso due percorsi di formazione: ho studiato filosofia, pedagogia e psicologia a Innsbruck e ho preso il diploma di maestro elementare con specializzazione in inglese e sostegno. Al tempo stesso, seguivo il corso per diventare guida alpina. Alla fine degli anni novanta sono stato uno dei primi a offrire escursioni con le ciaspole. Recentemente ho accompagnato degli ospiti siciliani. Non avevano mai visto tanta neve in vita loro. Nel gruppo c’era un uomo adulto a cui brillavano gli occhi come a un bambino! Che altro si può chiedere al proprio lavoro?

Tre anni fa sono andato in pensione e ho smesso di insegnare. Oggi posso dedicarmi completamente all’attività di guida alpina, che mi permette di godere appieno le meraviglie della nostra natura, condividendole naturalmente con i miei ospiti da tutto il mondo.

Max Röck , 64 anni, da piccolo soffriva di vertigini. Oggi è un’esperta guida alpina e di scialpinismo. Da quasi trent’anni accompagna in sicurezza gli appassionati sulle vette della sua terra.

onica Borsatto sembra una persona tranquilla e con i piedi per terra. Non diresti mai che possa incutere timore. Eppure, racconta divertita, tre anni fa alcuni colleghi uomini hanno accolto “scioccati” la notizia della sua nomina a capo della stazione di soccorso alpino nazionale del CAI di Bressanone.

Una novità assoluta: è stata infatti la prima donna a ricoprire quella posizione in Alto Adige. Del resto, non solo nella sua attività di volontaria in montagna, ma anche nella sua professione di ingegnera ambientale ancora oggi è spesso l’unica donna in posizione dirigenziale. Ma non ci dà troppo peso. Sorride, fa spallucce e dice: “Nel settore tecnico in cui lavoro contano i risultati. In altri settori, l’approccio è sicuramente più moralistico, diciamo”.

Questo è il suo mondo: tra le montagne dell’Alto Adige, Monica ha trovato la sua dimensione. Dice con naturalezza “noi altoatesini”, come se fosse nata e cresciuta qui. Appena può, si immerge nella natura, tra rocce e cime alpine. Il suo posto di lavoro? Cambia a secondo di quale ruolo ricopra in quel momento: come soccorritrice alpina, è in servizio nel grande Centro di protezione civile di Bressanone, condiviso da diversi enti di soccorso. Tutte le missioni partono da qui, subito accanto si trova la piazzola di atterraggio degli elicotteri.

La maggior parte del tempo, però, la si può trovare nel suo studio in centro città, al piano terra di un

piccolo fabbricato circondato da imponenti edifici storici. Nell’ingresso, i cappotti sono appesi a funi e carabine. In un angolo, un paio di sci di legno degli anni sessanta. Al centro della stanza dondola la cabina di una seggiovia, che Monica è riuscita ad assicurarsi quando, alcuni anni fa, l’impianto è stato dismesso. È una decorazione originale e un pezzo iconico, simbolo per eccellenza della sua professione. Sì, perché Monica è uno dei cento ingegneri italiani direttori d’esercizio di impianti di risalita. In questo ruolo, sovrintende al funzionamento di otto impianti di risalita ad Arabba, coordinando attività quali il collaudo tecnico, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la risoluzione di problemi tecnici.

Per Monica è sempre una questione di responsabilità, che si tratti di coordinare i gestori degli impianti con i quali collabora o la squadra del soccorso alpino. Ma è anche incaricata della cura del paesaggio nei comprensori di sua competenza: l’ingegnera Borsatto si è infatti specializzata nella progettazione di impianti di risalita e piste da sci. Suo è, per esempio, il tracciato della discesa libera maschile di Cortina per la gara di Coppa del mondo 2021: un percorso di 2,74 chilometri con un dislivello di 805 metri e una pendenza massima del 62%. L’hanno ribattezzata “Pista Vertigine”, e non è difficile immaginare perché. Forse è il caso di rivedere la nostra prima impressione: ebbene sì, Monica sa incutere timore!

Monica Borsatto, 51 anni, veneta di nascita e brissinese di adozione, è una vera pioniera. Non perché sia stata la prima a toccare una vetta ma perché è stata la prima donna alla guida di una stazione di soccorso alpino. Con una laurea in ingegneria ambientale, si occupa inoltre di sorveglianza di piste e impianti di risalita .

La pala sempre pronta nello zaino: Matthias Hofer stacca un pezzo di manto nevoso per controllarne caratteristiche e consistenza.

Hofer esamina i cristalli di neve con una lente di ingrandimento: le dimensioni e la forma, spigolosa o smussata, dei cristalli forniscono informazioni importanti sulla stabilità del manto nevoso.

Estate o inverno, qual è la stagione più pericolosa in montagna?

L’inverno, a causa delle valanghe. Tuttavia, molti incidenti non si verificherebbero se gli appassionati tenessero conto di due aspetti fondamentali.

Quali?

Il grado di pericolo delle valanghe e l’inclinazione del pendio. Più alto è il grado di pericolo e minore deve essere l’inclinazione del pendio sul quale ci si trova. Se il grado è 2, la pendenza del terreno nel raggio di venti metri non dovrebbe superare il 40%, misura che scende al 35% per il grado 3. Se il grado stimato è pari a 4, gli alpinisti dovrebbero evitare terreni con pendenza superiore al 30% e tenere conto delle condizioni di tutta l’area. È importante prestare attenzione anche agli altri rischi indicati dal bollettino valanghe, per esempio la cosiddetta neve vecchia, che richiede particolare prudenza.

Detto così, sembra facile.

E lo è. Le statistiche, in Alto Adige, indicano che nel 90% dei casi in cui si verificano valanghe vengono ignorate queste semplici regole. Per esempio, le persone coinvolte si trovano su terreni troppo ripidi in rapporto al grado di pericolo. Proprio per questo motivo, due terzi degli incidenti si verificano in aree con grado di pericolo 3.

È necessario farsi accompagnare da un esperto quando ci si muove fuori pista?

Non necessariamente. Bisogna però conoscere i propri limiti e le proprie abilità, e comportarsi di conseguenza. Come disse l’alpinista austriaco Paul Preuß, le nostre capacità ci danno la misura delle difficoltà che possiamo affrontare.

Come comportarsi se le abilità sono ancora limitate?

È possibile frequentare corsi tenuti da guide alpine o organizzati da CAI e Alpenverein, oppure affidarsi a persone esperte e qualificate e seguirne i consigli. I più grandi maestri, si sa, sono quelli che non hanno mai smesso di essere allievi.

Quando ha iniziato a capire davvero la montagna?

Da bambino, a Villandro, aiutavo mio zio in malga. È nata così la mia passione per la natura. Ho coltivato per anni il sogno di diventare guida alpina. Soprattutto per i giovani, però, il percorso formativo è lungo e piuttosto complesso. Gli aspiranti devono dimostrare

ottime competenze in più prove di diversi livelli di difficoltà negli ambiti alta montagna, scialpinismo e roccia. Per questo, accanto alla formazione, mi mantenevo lavorando come geometra. Nel 2010 sono diventato guida alpina, quattro anni dopo mi è stata offerta la posizione di capo dipartimento al Soccorso Alpino Alto Adige. Ho accettato. Il mio hobby, la montagna e le sue sfide, è diventato così una professione.

Quali aspetti devono considerare sia i professionisti che gli appassionati prima di un’escursione?

La preparazione è importante, indipendentemente dal livello di esperienza. È quindi bene consultare sempre il meteo e il bollettino valanghe. E valutare le dimensioni del gruppo. Per una guida, il numero ideale di partecipanti è sei per un tour di scialpinismo e circa dieci per una ciaspolata. Per quanto accurata sia la pianificazione, non si può comunque mai escludere alcuna evenienza.

In che senso?