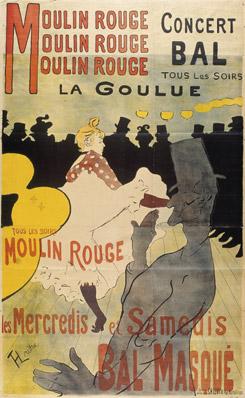

Kunst+Material

Das Magazin von boesner

Idee, Malerei, Gestaltung, Fotogra

Ina Riepe

Ein Hoch auf die Fantasie!

Liebe Leserin, lieber Leser, „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“, sagte Albert Einstein, der als einer der bedeutendsten Physiker der Wissenschaftsgeschichte gilt. Die Fähigkeit, Gedanken, Ideen und Impulse zu neuen Vorstellungen zu verknüpfen und sich diese en détail auszumalen, ist eine besondere Gabe, die keinerlei Grenzen kennt.

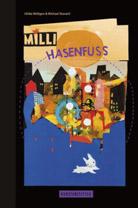

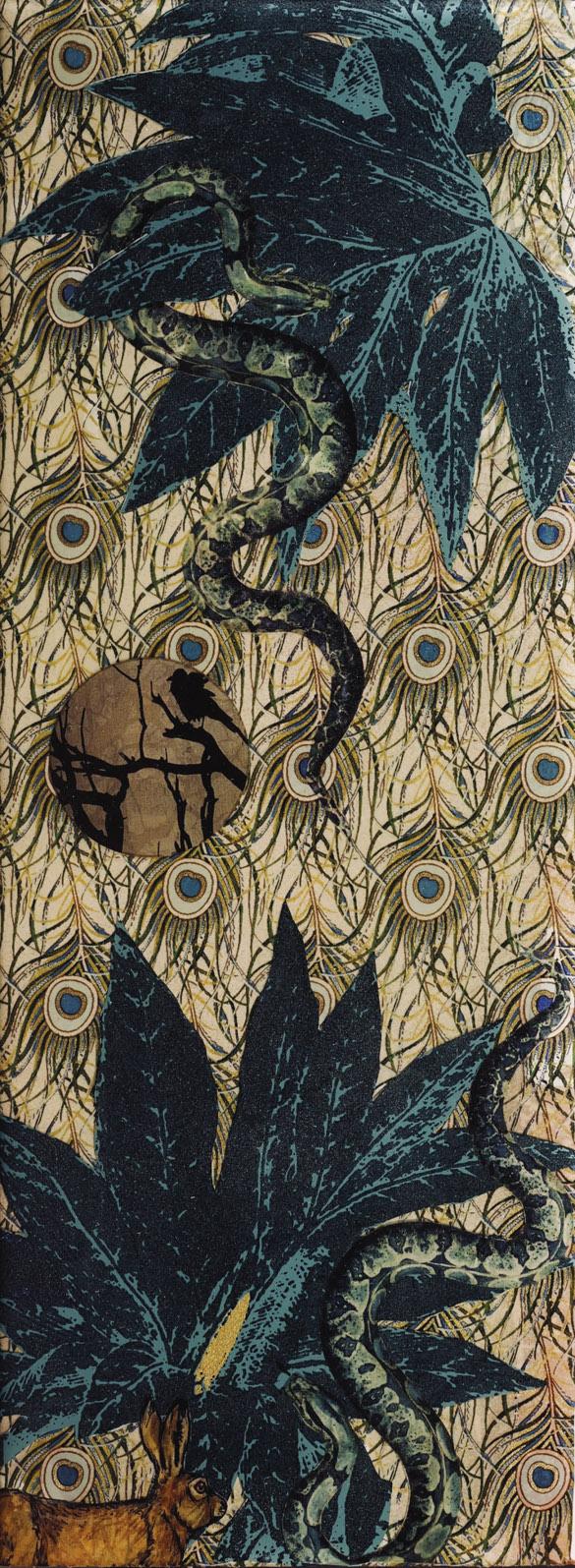

Ihre Wirkungen werden vor allem in der Kunst spürbar. So speist sich die Imaginationskraft von Ulrike Möltgen aus erzählten Geschichten, die unter ihren Händen neues Leben entwickeln. Die Illustratorin hat während ihres künstlerischen Werdegangs unterschiedliche Wege beschritten, von denen bisher rund 60 Bücher zeugen. Ulrike Möltgen collagiert, zeichnet und malt, arbeitet mit Tuschen, Stiften, Papieren und Stoffen, damit die Erzählungen für Kinder und Erwachsene von eindrucksvollen Illustrationen begleitet werden. Dabei möchte sie sich selbst stets aufs Neue überraschen und herausfordern, damit ihre Arbeit spannend bleibt – Susanna Partsch hat die Wuppertaler Künstlerin für diese Ausgabe porträtiert.

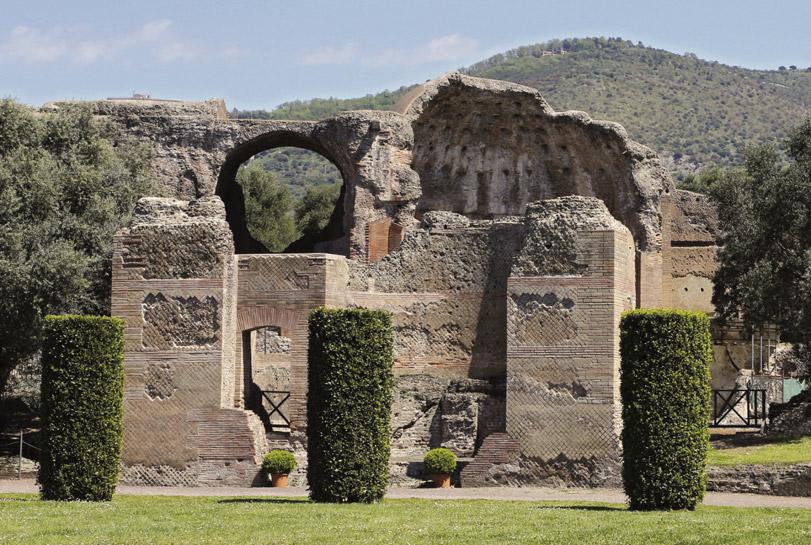

In Tivoli nahe Rom gibt es viel zu sehen und noch mehr zu erforschen: Wer die Villa des Kaisers Hadrian besucht, ist erstaunt über die beredte Sprache der Ruinen. Dabei muss vieles erst in Gedanken vervollständigt werden, denn die in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus erbaute Palaststadt ist zwar archäologisch untersucht, aber bei Weitem nicht ganz erschlossen. Und trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb? – sind die von der Villa Adriana ausgehenden Impulse bis heute ungeheuer wirkmächtig. Seit die Anlage im 15. Jahrhundert wiederentdeckt wurde, hat sie Künstler, Architekten und Schriftsteller inspiriert. Der Spaziergang, zu dem Dieter Begemann in seinem Sonderthema einlädt, lässt vor dem inneren Auge ein atemberaubendes Gesamtkunstwerk aus Landschaftsgestaltung, Architektur und Kunstwerken entstehen (und mancher mag sich dabei lebhaft vorstellen, wie eine kaiserliche Festgesellschaft im Freien zu speisen pflegte).

Dass ein Ganzes mehr sein kann als die Summe seiner Teile zeigt Ina Riepe in ihrem Inspirationsthema. Geteilt durch separate Rahmung und gemeinsam gehängt, kann etwa eine vormals durchgehende Bilderzählung gedanklich ergänzt und weiterformuliert werden. Und als weitere, anregende Impulse für die Fantasie finden Sie auch in dieser Ausgabe von Kunst+Material wieder anregende Lektüretipps, spannende Ausstellungen und viel Wissenswertes rund um die Kraft der Kunst.

Einen schönen Herbstanfang wünscht

Dr. Sabine Burbaum-Machert

Porträt

6–19 „Ich arbeite jetzt so, wie es mir gefällt“

Die Malerin und Illustratorin Ulrike Möltgen

Thema

20–31 Prunk und Melancholie

Die Villa des Kaisers Hadrian

Inspiration

32–39 Mehr als die Summe aller Teile …

Persönlich

40–41 Vom Auflösen und Zusammenfügen

Barbara Howe schafft Collagen

Hintergrund

42–45 Selbstbespiegelungen

Der Spiegel und das Selbstbildnis

Technik

46–51 Black

Schwarze Mal- und Zeichengründe

Bücher

52–61 Bücher, Buchtipps 89 Kunst+Material im Abonnement

Labor

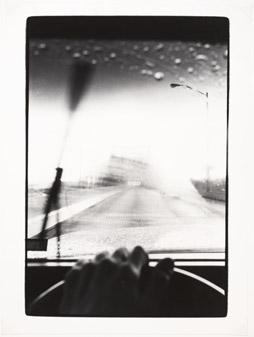

62–63 Unter härtesten Bedingungen

Ausstellungen

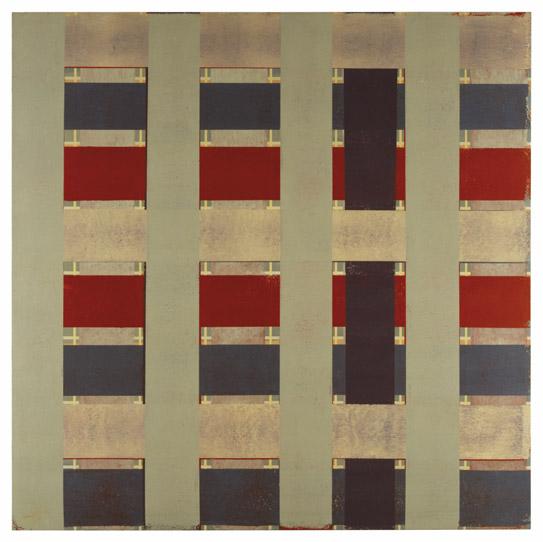

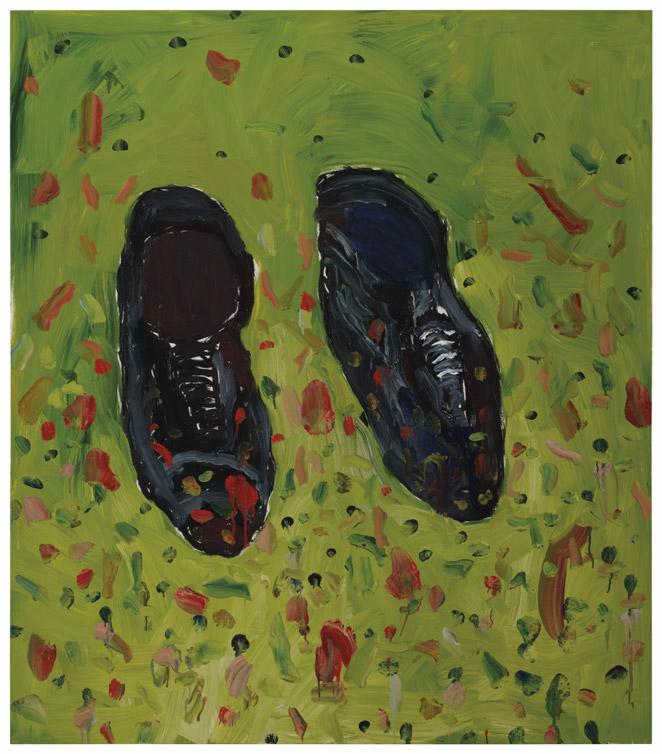

66–71 Gelebte Geschichten

„Sean Scully. Stories“ im Bucerius Kunst Forum

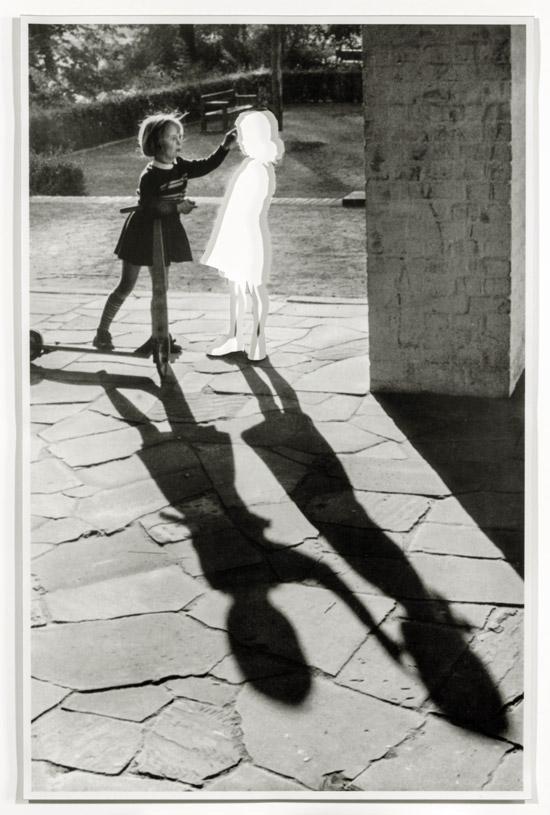

72–73 Schattenwelten

„From Dawn Till Dusk“ im Kunstmuseum Bonn

76–81 Mit Talent gegen den Strom „Künstlerinnen!“ in Düsseldorf

82–88 Termine

90–91 Kurz notiert Im Gespräch

92–93 20 Jahre Kunstkosmos Spinnerei Leipzig Vom Industrieareal zum Zentrum zeitgenössischer Kunst

94 Marcel fragt Ulrike

96 Vorschau, Impressum

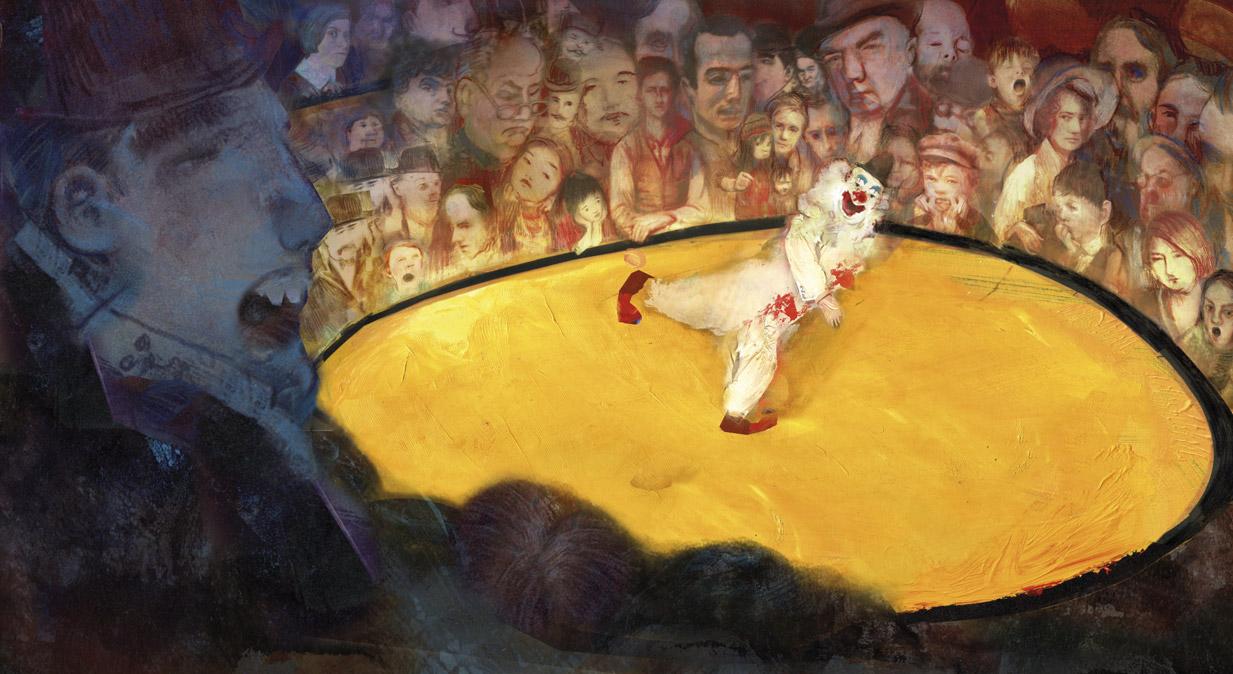

Titel: Ulrike Möltgen, Der Löwe Trinidad (Ausschnitt) aus: „Ich war die ganze Welt“, Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2025, © Peter Hammer Verlag.

„Ich arbeite jetzt so, wie es mir gefällt“

Die Malerin und Illustratorin Ulrike Möltgen

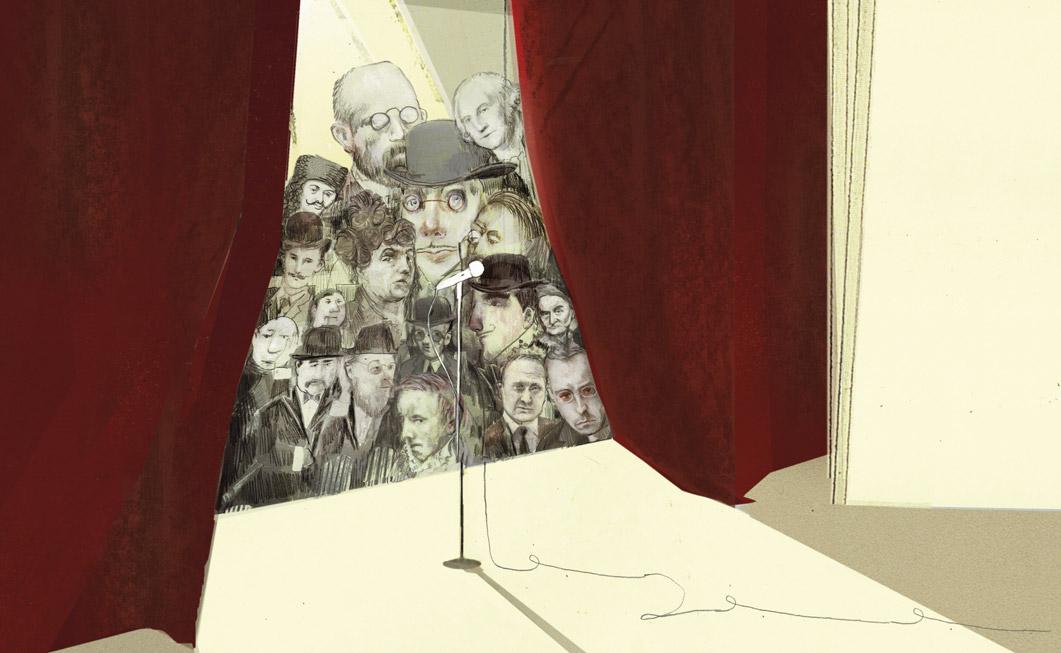

Eine Manege mit einem Clown. Links daneben ein großer Kopf, geschlossene Augen, aufgerissener Mund, alles verschattet. [2] Was brüllt der Mund? Oder gähnt er? Hinter der Manege das Publikum: Es besteht aus lauter Köpfen, großen und kleinen, wild durcheinander, Erwachsenen und Kindern. Und sie alle kommen einem irgendwie bekannt vor. Erich Kästner (1899–1974) ist sicher zu identifizieren. Und könnte der Junge mit der Schiebermütze Emil sein? Oder Anton? Dann wäre das Mädchen daneben vielleicht Pünktchen? Weiter rechts, die Dame mit Hut, ist die Lyrikerin Hilde Domin (1909–2006). Da war sie noch jung. Man findet sie noch einmal, diesmal älter, neben Kästner. Über ihr, der kleine Kopf, ist der Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1857), der auf dem Zehnmarkschein abgebildet war. Ganz links hinten schaut eine andere Dichterin zu, Else Lasker-Schüler (1869–1945). Die Herren mit Hut und Schnurrbart könnten Dick und Doof sein, also Stan Laurel (1890–1965) und Oliver Hardy (1892–1957). Aber Stan Laurel hatte keinen Schnurrbart. Vielleicht handelt es sich ja auch um Charlie Chaplin? Auf der anderen Seite von Kästner erinnert der Mann mit den geschlossenen Augen an den Sänger Franz Josef Degenhardt (1931–2011), der mit den Schmuddelkindern, der stammte aus Schwelm und das liegt ganz in der Nähe von Wuppertal.

In Wuppertal lebt auch Ulrike Möltgen, von der dieses Bild stammt, das Teil eines Buches ist. Eines von vielen Büchern, die Ulrike Möltgen illustriert hat.

Um noch einmal auf das Bild zurückzukommen mit den Menschen, die zum Teil Porträts sind von Menschen, die gelebt haben und anderen, die noch leben, bekannten Persönlichkeiten und Menschen aus dem Umfeld der Illustratorin. Es erinnert an ein anderes Bild, an das Plattencover von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“1, dem Album der Beatles, das im Mai 1967 erschien und das von mehreren Künstlern, darunter Peter Blake (*1932), gestaltet wurde. Auch hier findet sich eine Menschenansammlung. Die 70 Personen können alle identifiziert werden. Das ist bei dem Bild von Möltgen nicht der Fall. Doch auch das Cover von Sgt. Pepper hatte Vorbilder, wie das Freundschaftsbild von Max Ernst (1891–1976) mit dem Titel Au rendez-vous des amis2 von 1922, das wiederum auf Raffaels (1483–1520) Fresko der Schule von Athen3 Bezug nimmt, das 1509/10 als Wandgemälde im Vatikanpalast entstand.

Auch wenn diese Zusammenhänge der Illustratorin vielleicht nicht bewusst waren, hat sie eine solche Ansammlung von Men-

[1] Ulrike Möltgen, Foto: © Uwe Becker.

schen bereits in Das Märchen von der Vernunft von Erich Kästner, das nur ein Jahr zuvor erschienen ist, ins Bild gesetzt. Zum Teil finden sich dort dieselben Porträts [3]

Das Bild mit der Manege befindet sich in dem Buch Ich war die ganze Welt und wendet sich an Menschen ab etwa vier Jahren. Es ist ein Traumbuch, in dem ein kleines Mädchen zur ganzen Welt wird [4]. Ihre Körperteile beherbergen den Dschungel, Felder, arbeitende Menschen und auf einem Bein das Zirkuszelt, dem wir bereits begegnet sind. Doch der Clown in der Arena [2] ist langweilig, der Zirkusdirektor Zampano unzufrieden. Eigenmächtig angelt er sich den Löwen Trinidad [s. Inhaltsverzeichnis S. 4], der im Haar des Mädchens wohnt und nun im Zirkus durch einen Reifen springen muss. Das aber geht dem träumenden Mädchen zu weit. Ein Erdbeben beendet die Vorstellung, der Löwe kann wieder ins Haar zurück und der Traum ist aus.

Das Buch von Ulrike Möltgen, Ich war die ganze Welt, ist im Frühjahr 2025 in Wuppertal erschienen, das erste mit eigenem Text. Es ist das vorläufig letzte (die nächsten sind bereits in Vorbereitung) von inzwischen um die 60 Büchern.

Aber der Reihe nach: 1973 in Wuppertal geboren, fingen die Probleme in der Grundschule an. Die kleine Ulrike kämpfte mit Buchstaben und Zahlen. Aus einer ein-und-zwanzig zum Beispiel wurde eine 12, ein Phänomen, das auch viele Ausländer kennen, die Deutsch lernen, weil in den meisten Sprachen, wie zum Beispiel englisch oder italienisch, die Ziffernfolge andersherum gesprochen wird, also twenty-one, vent-uno und so weiter. Noch schlimmer war es mit den Buchstaben, denn sie schrieb in Spiegelschrift. Ihre Texte konnte man nur lesen, wenn man einen Spiegel benutzte. Doch statt sich über diese enorme Transferleistung Gedanken zu machen – so schrieb Leonardo da Vinci (1452–

[2] „Ich war die ganze Welt“: Zirkusmanege mit Zuschauern, Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2025, © Peter Hammer Verlag.

1519) alle seine Abhandlungen in Spiegelschrift –, beschlossen die Lehrkräfte, sie auf eine Sonderschule zu schicken, wie das damals noch hieß. Das konnte die Mutter verhindern und nach der Wiederholung der dritten Klasse tat sich Ulrike Möltgen dann leichter. Gut wurde sie aber nie und das einzige, was ihr Spaß machte, war, Bilder zu malen. Es war damals wie heute „ein zeitloser, sorgenfreier Raum, in dem man ganz versinkt.“4

Im Abschlusszeugnis der Grundschule wurde ihre außerordentliche „musische Begabung im Bereich der Kunsterziehung“ hervorgehoben. Da wusste sie bereits, dass sie Illustratorin werden wollte. Daran waren die beiden Illustrator*innen, John Burningham (1936–2019) und Lilo Fromm (1928–2023), deren Bilderbücher sie besaß, nicht ganz unschuldig. Fromm war damals vor allem durch die Illustration von Märchenbüchern bekannt, Burnigham hatte mit Borka die Geschichte einer Außenseiterin be-

schrieben und 1983 Der Wind in den Weiden neu illustriert. Ulrike Möltgen erinnert sich noch an Simp, der Hund, den niemand wollte, 1966 erstmals erschienen. Diese Bücher entführten Ulrike Möltgen nicht nur in eine fremde Welt, sie stellte auch fest, dass die Illustrator*innen auf den Fotos auf der hinteren Umschlagklappe glücklich aussahen. Und so glücklich wollte sie auch werden.

Das Ende der Schulzeit bedeutete sicher Glück. Davor musste sie allerdings noch die Realschule vollenden. Es folgten 1992 das Fachabitur und eine Ausbildung zur Medienassistentin. 1993 begann sie dann an der Bergischen Universität – Gesamthochschule Wuppertal mit dem Studium des Kommunikationsdesigns. Zu Grundstudium und Brückenkursen kam die Suche nach einem Job. Den fand sie im Trickfilmstudio von Rolf Fänger (1950–2009), der damals für verschiedene Kindersendungen arbeitete, darunter „Janoschs Traumstunde“, „Die Sendung mit der Maus“ oder

[3] Erich Kästner, „Das Märchen von der Vernunft“, Pastellkreide, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Zeichnung mit Fettstift, © Atrium Verlag AG, Zürich, 2024.

„Siebenstein“. Gemeinsam begannen sie, Bilderbücher zu entwickeln. 1997 erschien das erste Buch der Mondbär-Serie. Zu den Bilderbüchern kamen Fernsehsendungen und sogar ein Kinofilm. 1997 war aber auch das Jahr, als Wolf Erlbruch (1948–2022) Professor in Wuppertal wurde und Ulrike Möltgen seine Schülerin, die dann 2001 ihr Diplom machte. Erst wollte sie gar nicht zu Erlbruch gehen, weil er viel zu streng war, später hat sie es nicht bereut und sich mit ihm auch sehr gut verstanden.

Parallel zum Studium und danach entstanden vor allem die Mondbär-Bücher. Rolf Fänger und Ulrike Möltgen waren inzwischen ein Paar geworden, 2004 kam der gemeinsame Sohn Konrad [14] auf die Welt. Mit dem viel zu frühen Tod von Fänger, der einen harten Einschnitt in ihrem Leben bedeutete, endete aber auch die Mondbären-Phase. Ulrike Möltgen begann, andere Wege zu suchen und einzuschlagen. Diese waren nicht geradlinig, son-

dern verschlungen – und das sind sie bis heute geblieben. „Ich arbeite jetzt so, wie es mir gefällt, auf die Gefahr hin, dass man mich nicht wiedererkennt und vor allem auf die Gefahr hin, dass das, was ich mache, kein Mensch kaufen will“, schrieb sie am 28. Juni 2025 an die Autorin. Diese Sorge ist im Moment wahrscheinlich unbegründet, denn allein 2025 sind bereits drei Bücher erschienen, zwei, in denen sie Texte anderer Autor*innen illustriert hat (E.T.A. Hoffmann, Wie aus tiefstem Traum, Hamburg 2025; Selma Lagerlöf, Das Mädchen vom Moorhof, Berlin 2025) und das bereits beschriebene Buch Ich war die ganze Welt. Doch trotz der Erfolge hat sie die Angst zu scheitern nie ganz verlassen.

Eines ihrer ersten Bücher ohne Rolf Fänger war das 2010 bei Sauerländer erschienene Bilderbuch Bei drei auf den Bäumen mit einem Text von Saskia Hula. Schon hier zeigt sich die Tendenz zu kraftvollen Farben, zur Verbindung von Malerei und Collage.

[4] „Ich war die ganze Welt“: Ich lag im Bett und träumte …, Ölfarbe, Acrylfarbe, echte Haare, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2025, © Peter Hammer Verlag.

Doch sieht man auch noch Wolf Erlbruch durchscheinen, der ihr, wie sie es selbst 2017 in einem Interview mit Ute Wegmann für den Deutschlandfunk formulierte, immer noch auf der Schulter sitzt. Das allerdings ist nun auch schon wieder acht Jahre her.

Wolf Erlbruchs Kinderbücher erschienen im Wuppertaler Peter Hammer Verlag. Dort illustrierte Ulrike Möltgen 2014 die Geschichte Die Entstehung der Gürteltiere von Rudyard Kipling (1865–1936) aus dem Sammelband, der in deutscher Übersetzung erst Das kommt davon und später dann Geschichten für den allerliebsten Liebling hieß. Darin überlisten Igel und Schildkröte den kleinen Jaguar, indem sie sich in ein neues Tier verwandeln, das Gürteltier. Auf dem einen Bild sind die Tiere alle wunderbar zu erkennen, dann aber folgen Seiten, die schon fast abstrakt wirken wie diejenige, auf der der Igel beginnt zu schwimmen und die Schild-

kröte, sich zusammenzurollen [5]. Erst allmählich schält sich aus einem Wirrwarr von Papierschnipseln, Farbflecken und Wollfäden der schwimmende Igel heraus.

Bereits 2011 betrat Möltgen allerdings ganz andere Wege, als sie Rolf-Bernhard Essigs Buch Alles für die Katz über die Geschichten hinter Redensarten illustrierte. Hier finden sich zu den einzelnen kurzen Kapiteln Buntstiftzeichnungen in Rot und Blau, die von wenigen eingeklebten Schablonen begleitet werden. Und so sitzt zur Illustration von „Ein Fiasko erleben“ auf Seite 53 ein Opernsänger in einer venezianischen Gondel, die durch einen an beiden Seiten von Palästen gesäumten Kanal fährt, umgeben von Flaschen, die in der Luft zu schweben scheinen. Boot und Himmel sind aus Papier ausgeschnitten, der Rest ganz dünn gezeichnet.5

[5] Rudyard Kipling, „Die Entstehung der Gürteltiere“, Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2014, © Peter Hammer Verlag.

Ähnlich verhält es sich mit Bluma oder das Gummischlangengeheimnis von 2017. Die Illustrationen zu diesem Jugendroman von Silke Schlichtmann sind wieder ganz anders gehalten. Hier fehlen die Schablonen vollkommen, zu den Buntstiftzeichnungen in Rot, nicht zart, wie bei Alles für die Katz, sondern mit einem kräftigen Strich, kommt schwarze Tusche hinzu, mit der größere Flächen mit dem Pinsel gemalt sind. Doch ist auch hier eine Reduktion zu beobachten, die den farbenfrohen Bilderbüchern fehlt [6].

Wenn man jetzt meint, dass das dem Genre Jugendbuch geschuldet sein mag, so täuscht man sich, zieht man die illustrierten „Erwachsenenbücher“ zum Vergleich hinzu, die unter der Rubrik „Literatur“ auf der Website von Ulrike Möltgen zu finden sind.

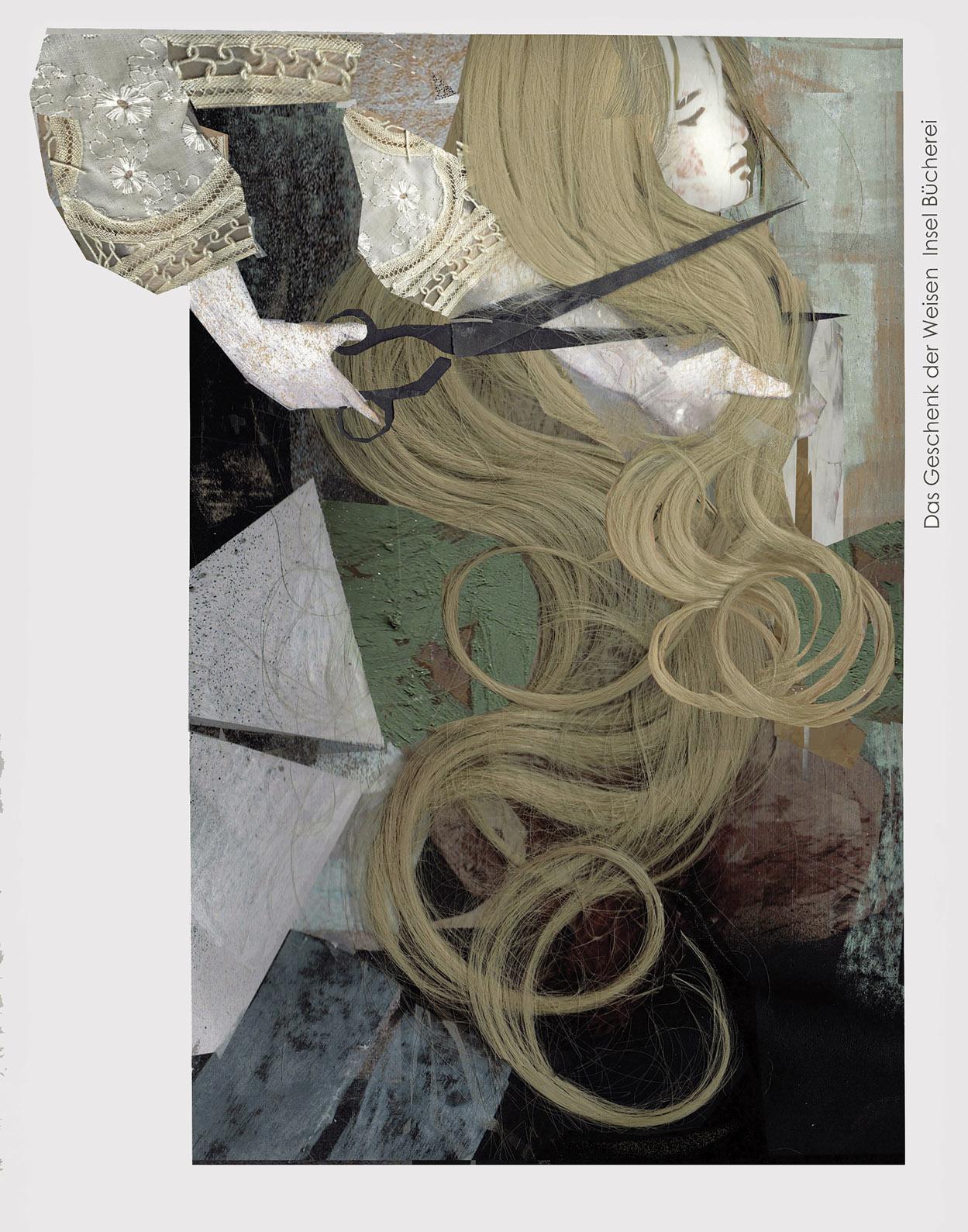

2018 erschien im Insel Verlag die Kurzgeschichte Das Geschenk der Weisen von O. Henry (1862–1910), die er 1905 erstmals pu-

bliziert hatte, in der Übersetzung von Eva Demski und mit den Illustrationen von Möltgen. Kleine marginale Ausschnitte wechseln sich mit opulenten Doppelseiten ab und begleiten die Geschichte eines armen Liebespaars, das sich zu Weihnachten wundervoll beschenken will. Die Frau, Della, verkauft dafür ihr wundervolles, blondes, langes Haar. Auf dem dazugehörigen Bild sieht man das Gesicht einer Frau, ihr Körper ist von ihren blonden, in großen Locken fallenden Haaren verhüllt [7]. Diese werden von einer riesigen Schere abgeschnitten, geführt von einer von oben in das Bild hereinragenden Hand, während eine zweite das Haar festhält. Die Raumsituation ist durch verschiedenfarbige, eckig zugeschnittene eingeklebte Papiere verunklärt, das ebenfalls zugeschnittene Gesicht wirkt wie eine Mas ke. Passend dazu bestehen die blonden Locken aus Echthaar, die Arme der Schneidenden sind mit Ärmeln aus einem Spitzenstoff bekleidet.

[6] Silke Schlichtmann, „Bluma oder das Gummischlangengeheimnis“, schwarze Tusche, roter Buntstift, Carl Hanser Verlag, München 2017, S. 63, © Ulrike Möltgen. [7] O. Henry, „Das Geschenk der Weisen“, aus dem Amerikanischen von Eva Demski, Acrylfarbe, echte Haare, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Insel Bücherei Nr. 1453, Berlin 2018, S. 29/30, © Insel Verlag, Berlin

[6]

Für das Buch erhielt Ulrike Möltgen 2019 den Troisdorfer Bilderbuchpreis mit der Begründung, sie habe zeitlose Illustrationen geschaffen, die „Brillanz vor allem dadurch gewinnen, dass hier eine ausgewogene Balance zwischen (Material)Fülle und Farbigkeit erreicht wurde.“ Und in der Laudatio schloss Karin Gruß mit den Worten „Ulrike Möltgen hat nicht nur einen Klassiker neu interpretiert. Sie schafft es, Illustration als ‚erhellendes Moment‘ in der Literatur auch für erwachsene Leser bedeutsam zu machen, indem sie die Komplexität zwischenmenschlicher Gefühle subtil auslotet und mit den für sie charakteristischen ästhetischen Mitteln zum Vorschein bringt.“7

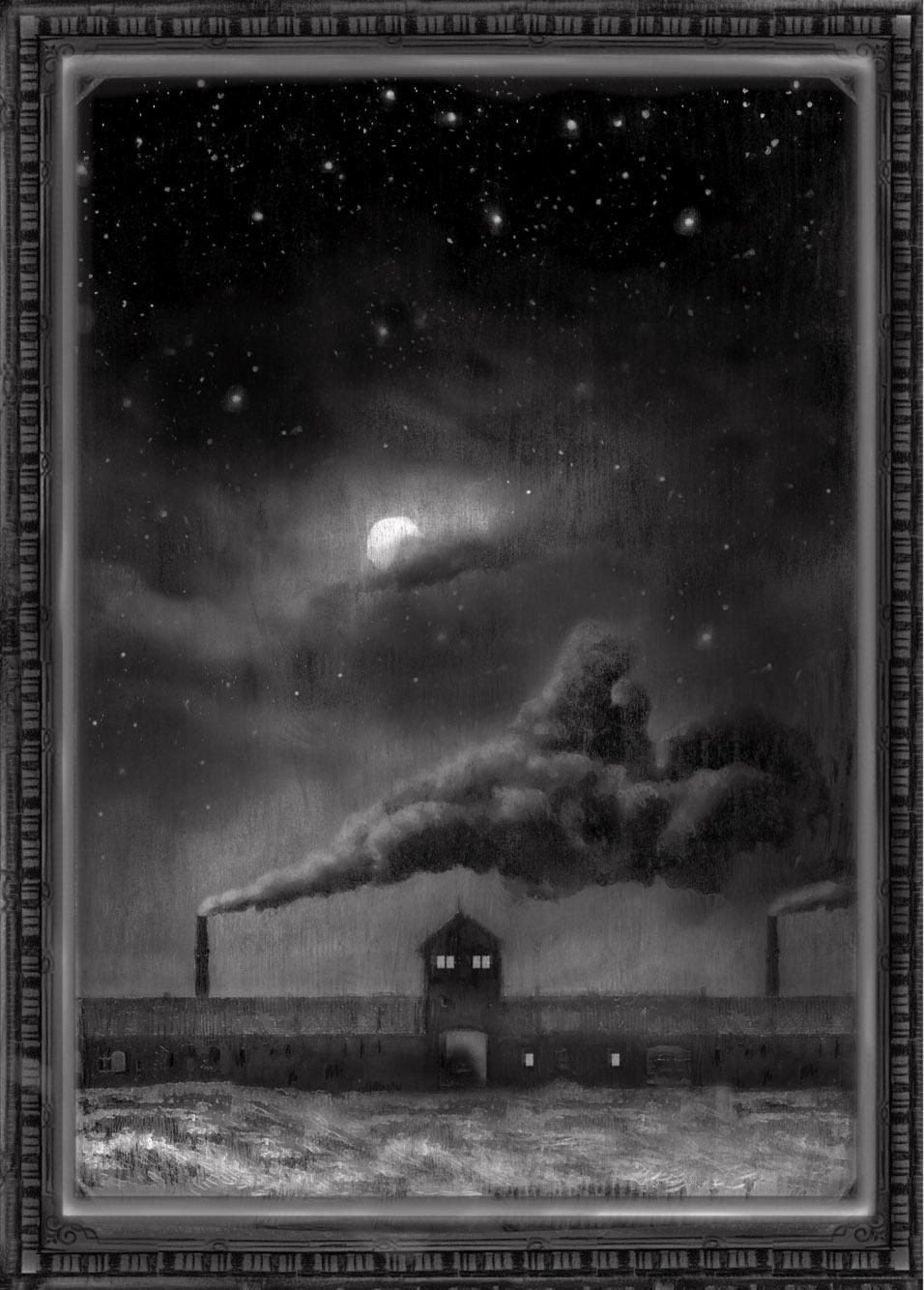

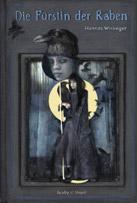

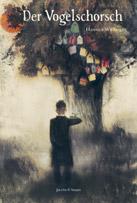

Im nächsten Jugendroman, den sie illustriert, findet Möltgen dann zu vollkommen anderen Ausdrucksmöglichkeiten: Es sind Schwarzweiß-Illustrationen, in denen Grau und Schwarz domi-

nieren, passend zu der teils düsteren Geschichte, die in dem Roman Der Vogelschorsch von Hannes Willinger erzählt wird. Diese Illustrationsweise setzt sie nicht nur im nächsten Roman von Willinger, Die Fürstin der Raben fort, sondern auch in dem 2020 erschienenen Buch Das kostbarste aller Güter von Jean-Claude Grumberg, das vom Überleben im Holocaust erzählt, vom Gerettetwerden, aber natürlich auch von der anderen Seite, dem schrecklichen Sterben. 2021 wurde dieses Buch von der Jugendjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Winzige Vignetten an den Kapitelanfängen [8] stehen den ganzseitigen Bildern gegenüber, die den Fortgang der Geschichte begleiten, die von dem kleinen, aus dem Zug geworfenen und gefundenen kleinen Mädchen erzählen, ebenso wie von den Gaskammern in Auschwitz [9][10]

[8] Jean-Claude Grumberg, „Das kostbarste aller Güter“, Pastellkreiden, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, schwarzer Fettstift, Jacoby & Stuart, Berlin 2020, S. 25, © Jacoby & Stuart. [9] Jean-Claude Grumberg, „Das kostbarste aller Güter“, Pastellkreiden, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, schwarzer Fettstift, Jacoby & Stuart, Berlin 2020, S. 38, © Jacoby & Stuart. [10] Jean-Claude Grumberg, „Das kostbarste aller Güter“, Pastellkreiden, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, schwarzer Fettstift, Jacoby & Stuart, Berlin 2020, S. 42, © Jacoby & Stuart.

[8]

[9]

[10]

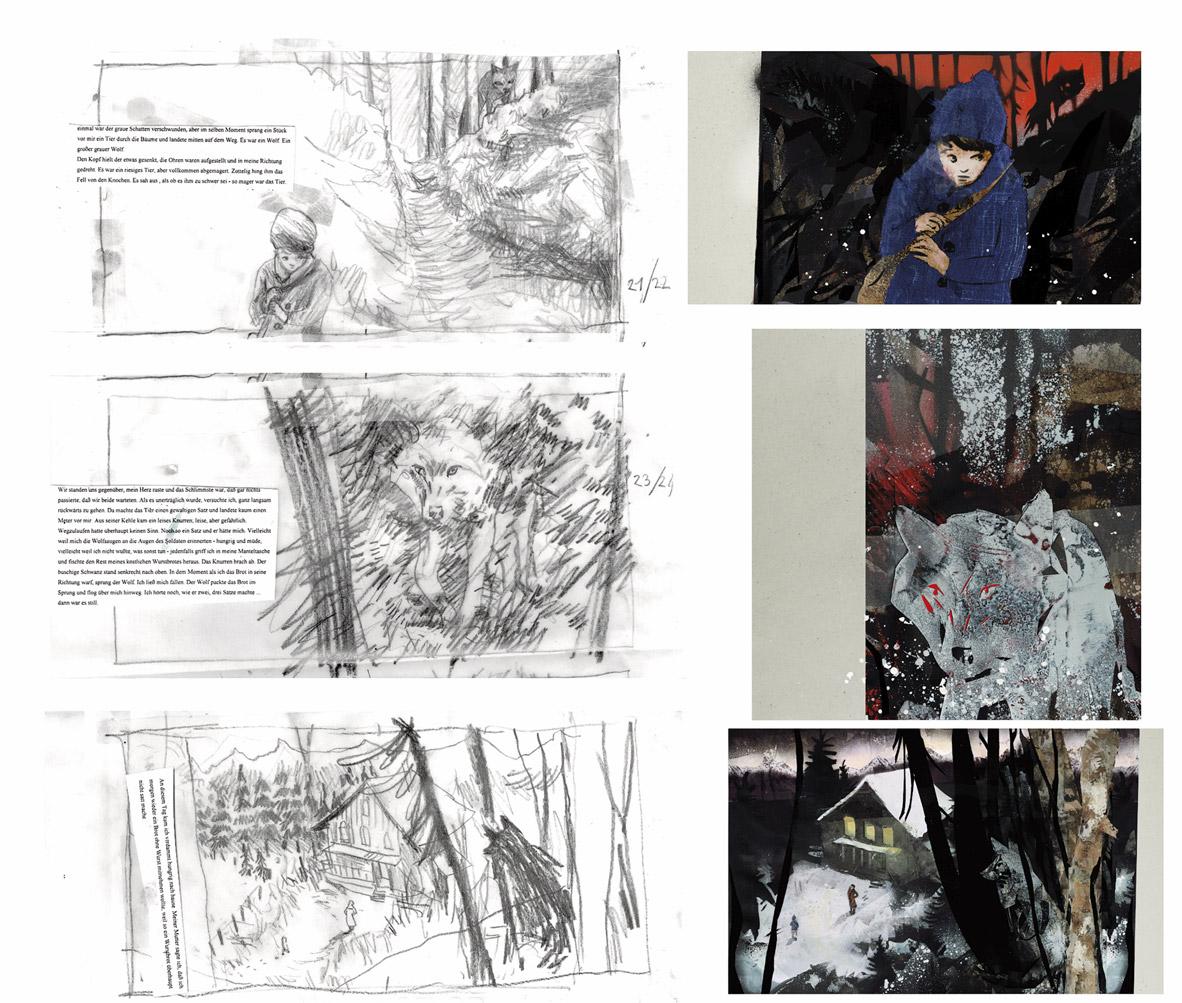

[11] Entwurf und Ausführung für Illustrationen zu Kilian Leypold, „Wolfsbrot“, Bleistift / Ölfarbe, Acrylfarbe, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, Kunstanstifter, Mannheim 2017, © „Wolfsbrot“ von Ulrike Möltgen und Kilian Leypold / Kunstanstifter, Mannheim 2017 © Kunstanstifter.

Diese in den letzten 15 Jahren entwickelte Bandbreite an unterschiedlichen Illustrationsformen ist eine bewusste Entscheidung gegen die Monotonie einer einmal gefundenen Technik oder eines Stils. Denn sie möchte sich selbst überraschen, sich herausfordern, damit ihre Arbeit spannend bleibt. Oder, in ihren eigenen Worten formuliert: „Wenn ich gerade ein Buch mit komplexen Collagen gemacht habe, dann hab ich keine Lust mehr auf Collage. Ich hab fünf Jahre lang mit Tusche jeden Abend um zehn Uhr ein Bild gemalt. Egal, wo ich war. Da hab ich gedacht, das war ein schönes Arbeiten, ist aber schon länger her und ich möchte mal wieder zur Tusche greifen. Deshalb hab ich Tusche genommen.“8

Und wie sie arbeitet? Stets auf dem Fußboden. Im eben zitierten Interview beschreibt sie das selbst folgendermaßen: „Das Meiste liegt auf dem Boden. Das ist natürlich das Problem, ich muss mich in dem Material befinden, um auf Ideen zu kommen. Ich hab natürlich eine Vorstellung, wie das neue Buch sein könnte. Und das wird meistens nicht so, wie das letzte war. Und dann sehe ich das ganze Material um mich herum. Es ist nach einem abgeschlossenen Buchprojekt auch besonders anstrengend, die kleinen Schnipsel alle wieder zu sortieren. Ich hab eine schwarz-graue Ecke, dann folgt die Blau-bis-Grün-Ecke, unten liegen die großen Papiere und oben die ganz kleinen. Das ist auch nicht so eine tolle Aufgabe, das alles wieder zu sortieren. Und dann sitze ich in der Mitte von diesem Chaos und lasse mich inspirieren von Resten und leg dann eine Farbfamilie fest.“9

Doch vor der Suche nach den Schnipseln kommt das Storyboard, das sie ganz sorgfältig in Bleistift ausführt. Ein Beispiel dafür ist der Entwurf für die Geschichte Wolfsbrot von Kilian Leypold [11]. Ein kleiner Junge muss allein durch den Wald in die Schule gehen. Als Proviant hat er ein Wurstbrot dabei, das er erst mit einem Soldaten teilen muss, um dann den Rest einem Wolf zu geben. In der Gegenüberstellung sieht man die am Text orientierten Kompositionen in Bleistift und dann die Ergebnisse, nachdem sie auf dem Fußboden die Schnipsel zusammengesammelt und die Farben bestimmt hat.

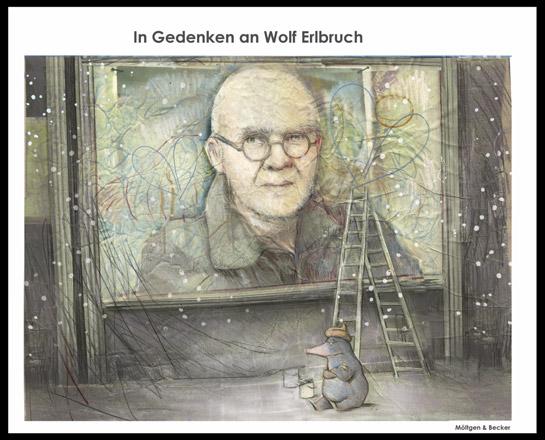

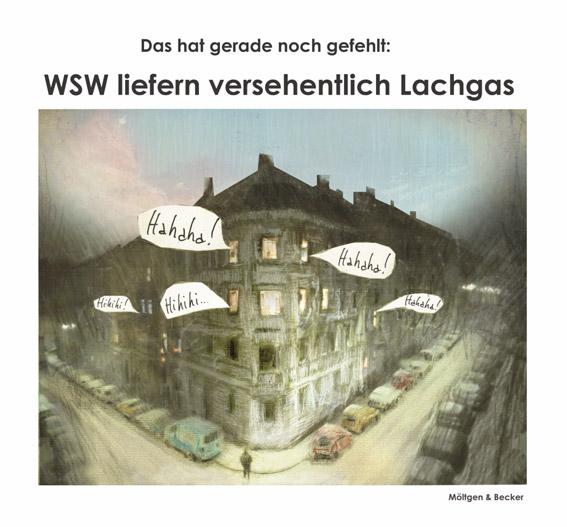

[12] „In Gedenken an Wolf Erlbruch“, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, schwarzer Fettstift, WZ vom 13.12.2022, © Ulrike Möltgen. [13] „WSW liefern versehentlich Lachgas“, Sprühfarbe, Collage mit Pappen, Wollfäden, Pastellkreide, WZ September 2022, © Ulrike Möltgen.

Diese Schnipsel oder auch größere Farbflächen scannt sie ein, schneidet sie am Computer zu und fügt die Teile dann mithilfe von Photoshop in die Komposition ein. Doch das meiste der Arbeit an den Bildern entsteht auf dem Papier und eben auf dem Fußboden.

Auch wenn sich Möltgen inzwischen weit von ihrem Vorbild Erlbruch entfernt hatte, so blieb er doch ein väterlicher Freund, was sich dann auch nach seinem Tod zeigte, als sie im Dezember 2022 einen bildlichen Nachruf für die Westdeutsche Zeitung

(WZ) schuf: Eine Plakatwand mit seinem Konterfei, davor der kleine Maulwurf, dem jemand auf den Kopf gemacht hat, mit Farbtöpfen und Pinseln nach getaner Arbeit [12].

Für die WZ zeichnet sie seit April 2022 regelmäßig Cartoons, die Ideen liefert der Satiriker Uwe Becker. Als im September 2022 keine Gaslieferungen mehr aus Russland kamen, titelte sie WSW liefern versehentlich Lachgas 10 [13]

Dann aber entstehen auch freie Arbeiten wie die zahlreichen Kinderbilder von ihrem Sohn Konrad [14]

Ihre nächsten Bücher sind in Arbeit und man darf gespannt sein, ob es wieder Collagen sein werden, Buntstift und Tinte oder vielleicht etwas ganz anders, aber sicher etwas, das ihr gefällt.#

Susanna Partsch

1 Abb. siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Sgt._ Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club_Band#/media/ File:Sgt._Pepper's_Lonely_Hearts_Club_Band.jpg.

2 Abb. siehe: https://museum-ludwig. kulturelles-erbe-koeln.de/documents/ obj/05010296/rba_d048553_01.

3 Abb. siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/ Die_Schule_von_Athen#/ media/Datei: La_scuola_di_Atene.jpg.

4 Ulrike Möltgen am 27.6.2025 an die Autorin.

5 Das Bild ist auf der Website von Ulrike Möltgen zu sehen: https://www.ulrikemoeltgen.de/.

6 Pauline Liesen (Hrsg.), Troisdorfer Bilderbuch Preis 2019, Troisdorf 2019, S. 6.

7 Ebenda, S. 37.

8 Ulrike Möltgen im Interview mit Ute Wegmann am 8.7.2017. https://www.deutschlandfunk.de/ kinderbuchillustratorin-ulrike-moeltgen-daswesentliche-100.html.

9 Ebenda.

10 WSW ist die Abkürzung für Wuppertaler Stadtwerke.

o.T. (Sohn Konrad im Alter von einem Jahr), Acryl, 2005, © Ulrike Möltgen.

Ulrike Möltgen

1973 in Wuppertal geboren

1992 Fachabitur und Ausbildung zur Medienassistentin

1993 Studium an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal, Kommunikationsdesign und Beginn der Arbeit im Trickflmstudio von Rolf Fänger ab 1997 Bilderbuchserie Der Mondbär (Coppenrath Verlag/Kino/TV)

2001 Diplom in Kommunikationsdesign bei Wolf Erlbruch

2004 Geburt des Sohnes Konrad

2009 Tod von Rolf Fänger ab 2009 Bilder- und Kinderbücher in verschiedenen Verlagen

2010–2012 Lehrtätigkeit an der Folkwang Universität der Künste ab 2016 Coverdesign, Plakate, Editorial und Literatur für Erwachsene

Publikationen (Auswahl)

Annabella Klimperauge

Jutta Richter, Hardcover, 152 S., farbige Abb., 16,6 x 24,4 cm,

Carl Hanser Verlag, München 2002, ISBN 9783446201866

Antillengeschichten

Hilde Domin, geb., 144 S., farbige Abb., 13,8 x 21,5 cm, Goya: Jumbo neue Medien, Hamburg 2022, ISBN 9783833745270

Alles für die Katz

Rolf-Bernhard Essig, Hardcover, 176 S., zweifarbige Abb., 14,5 x 22 cm, Carl Hanser Verlag, München 2011, ISBN 9783446237858

Das Märchen vom Glück

Erich Kästner, geb., 48 S., farbige Abb., 14,2 x 18,4 cm, geb., Atrium-Verlag, Zürich 2022, ISBN 9783855351299

Auszeichnungen

2011 Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur für Bei drei auf den Bäumen

2018 German Design Award Gold für Milli Hasenfuss

Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis für ich #wasimmerdasauchheißenmag

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis mit Bluma und das Gummischlangengeheimnis

2020 Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis für Der Vogelschorsch

White Raven-Auswahlliste

2021 Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis mit Das kostbarste aller Güter

Milli Hasenfuss

Michael Stavari č , geb., 24 S., farbige Abb., 23,5 x 29,5 cm, Kunstanstifter, Mannheim 2016, ISBN 9783942795401

Die Fürstin der Raben

Hannes Wirlinger, geb., 272 S., schwarzweiße Abb., 14,2 x 21 cm, Jacoby & Stuart, Berlin 2024, ISBN 9783964282279

Der Vogelschorsch

Hannes Wirlinger, geb., 304 S., schwarzweiß Abb., 14,2 x 21 cm, Jacoby & Stuart, Berlin 2019, ISBN 9783964280312

Wie aus tiefstem Traum: Der Sandmann & Der Magnetiseur. Zwei fantastische Geschichten

E. T. A. Hoffmann, geb., 144 S., farbige Abb., 13,8 x 21,5 cm, Goya: Jumbo neue Medien, Hamburg 2025, ISBN 9783833749032

Prunk und Melancholie

Die Villa des Kaisers Hadrian

Rom ist manchmal voll, öfters heiß und immer laut: Nichts kommt da so gelegen wie ein Ausflug aufs Land. 30 Kilometer östlich der Tiberstadt beginnen die Ausläufer des Apennins, schon in der Höhe thront das Städtchen Tivoli. Am Übergang von der Ebene der römischen Campagna zu den Monti Tiburtini liegt unser faszinierendes Ziel, die Villa des Kaisers Hadrian.

Der Kaiser baut

Eine von Zypressen gesäumte Allee führt vom Eingang zum Gelände hinauf, ein Pavillon mit einer Rekonstruktion der Gesamtanlage als Modell und dann überfällt einen die schiere Großartigkeit: hundertmetrige Mauern von enormer Höhe, den latinischen Himmel spiegelnde Wasserbecken, gewaltige Substruktionen, Säulen einzeln oder in kleinen Gruppen, in Reihe oder in Bogenstellungen als Exedra, Kuppeln und wieder Kuppeln, manche noch ziemlich vollständig, andere, ein Scherenschnitt gegen die ziehenden Wolken, nur noch in der Höhe balancierende Reste. Gewölbe, die noch den stuckierten und farbig gefassten Schmuck der einstigen, prächtigen Ausstattung ahnen lassen,

von Oberlichtern schummrig beleuchtete Tunnel, bröckelnde Mauerreste, die aus Nischen quellen. Zahnstarrende, steinerne Krokodile (oder sind sie versteinert?), Karyatiden, die versonnen auf moosgrüne Kanäle schauen, wieder Zypressen, Schirmpinien und silbriggrün schimmernde Olivenbäume. Und als Finale Grande schließlich im Zentrum (ist es wirklich das Zentrum?) eine Ringmauer, die einen Säulenring umfasst, der wiederum konzentrisch einen Wassergraben umgibt, der ein fragmentiertes, noch einmal kreisrundes Gebäude in sich schließt: Das Teatro marittimo… So viel zu sehen, so viel zu laufen, so viel in Gedanken wieder aufzubauen – und doch so wenig, das sich dem unmittelbaren Verständnis erschließt. Die Villa Adriana, wie es im heutigen Italienisch heißt, ist ein riesiger Komplex, der sich in NordSüd-Richtung über etwa drei Kilometer und in Ost-West-Richtung anderthalb Kilometer ausdehnt. Teils bebaut, teils als Garten angelegt, ist die gigantische Villa – man sollte besser sagen: die Palaststadt – ein bis heute archäologisch noch nicht ganz erschlossenes und kaum ausdeutbares Objekt. Dessen ungeachtet aber (oder wohl manchmal gerade aus diesem Grund) sind die von hier ausgehenden Impulse ungeheuer wirkmächtig. Und das besonders in der letzten Phase ihrer Geschichte, in der Neuzeit,

[1] Villa Adriana, Tivoli, Canopus, Foto: iStock / AZemdega.

denn nach dem Ende des Römischen Reichs wird die Villa aufgegeben. Sie verfällt in einen Dornröschenschlaf von eintausend Jahren (anders als etwa das Kolosseum, das durch die Zeiten hinweg kontinuierlich „sichtbar“ bleibt). Die kaiserliche Villa wird erst wiederentdeckt im 15. Jahrhundert und damit beginnt eine Wirkungsgeschichte, die ununterbrochen bis heute reicht.

Doch nun der Reihe nach: Als Hadrian 117 n.Chr. den römischen Kaiserthron besteigt, kann er selbstverständlich auf von den Vorgängern übernommene Bauten für Repräsentation wie privates

Wohnen zurückgreifen, beschließt aber unverzüglich, eine eigene Residenz zu errichten. Die Standortwahl ist aufschlussreich: Wohl weil in Rom die Erinnerung der Öffentlichkeit an die bombastische, mitten in der Stadt liegende Domus Aurea, das goldene Haus, des verhassten Nero noch allzu lebendig ist, weicht Hadrian aus in die Umgebung. Das passt aber auch sonst: Tibur, das heutige Tivoli, die Stadt am Berg, ist bei der römischen Upper Class seit langem schon beliebt als brisenfrischer Sommeraufenthalt, um der fieberträchtigen Stadtluft zu entgehen. Der neue Mann am Ruder des mächtigsten Staates der damals bekannten

Welt ist aber auch ganz persönlich eine ungewöhnliche Erscheinung: Das beginnt mit der von ihm favorisierten griechischen Bartmode, die ihn als „Philosophen“ ausweist. Und als solcher braucht er keinen Protzpalast à la Nero, sondern fühlt sich wohler in einem Ambiente, das man als ultimative Ausführung einer römischen Villa rustica, einer ländlichen Villa, auffassen kann. Hier ist noch der lateinische (und bis heute im Italienischen) gültige Begriff der „Villa“ zu klären, der, anders als im Deutschen, nicht unbedingt ein (prächtiges) Bauwerk meint, sondern ein herrschaftliches Landgut, in dem sich Wirtschaftszwecke (und -bauten) mit solchen des privaten Wohnens verbinden. Tätige Muße ist für die landed gentry des antiken Rom das Motto, otium – im Gegensatz zum lästigen negotium des städtischen Getriebes. Otium ist kein Abhängen am Pool! Nein, ein Philosoph ergeht sich im Schatten oder der Sonne, je nach Jahreszeit, und denkt dabei nach, im Dialog mit Freunden oder Beratern. Die Bewegung des Körpers befördert die des Geistes, ganz wie es die griechischen Denker praktizieren.

Hadrian ist ein Mann mit weitem Horizont. Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich der kaiserliche Bauherr von Vorgängern (und Nachfolgern): Kaum einer kennt persönlich einen so großen Teil des Riesenreiches. Nach zahlreichen Kommandos und Statthalterschaften – in diversen Provinzen in der Zeit vor der Thronbesteigung – absolviert Hadrian als neu gekrönter Kaiser zwei jeweils mehrjährige Reisen, die ihn ins gesamte nördliche Europa, sodann aber auch nach Afrika, Kleinasien, Judäa, Arabien, Ägypten führen. Und immer wieder nach Griechenland. Eindrücke aus all diesen Weltteilen, Begegnungen mit Politikern, Denkern und Literaten dort formen die Planungen für die entstehende Villa entscheidend mit. Sie führen zu einem überraschenden Ergebnis, nämlich den Verzicht auf einen „Palast“ im eigentlichen Sinne. Anstelle eines einzigen mehr oder weniger geschlossenen Baukörpers entsteht auf den sorgfältig modellierten (und eben keineswegs durchgängig planierten!) Baugrund bei Tivoli eine Ansammlung einzelner Bauten, pavillonartig verstreut. An die Stelle der sonst von den Römern geschätzten Frontalität tritt eine nur schwer überblickbare Vielgestaltigkeit. Zwar halten gelegentlich einzelne, zum Komplex gehörige Bauten definierte Achsen ein: Spannend aber, wie die „formellen“ und die „informellen“ Elemente miteinander verschränkt sind. Hier spielt eine Rolle, dass sich in der Hadriansvilla staatliche und private Funktionen begegnen. Sie war einerseits (zeitweiliger) Regierungssitz, der entsprechende Räumlichkeiten vorhalten musste für Offizielle, Besucher, Verwaltung etc., andererseits aber soll sie den sehr speziellen Raumbedürfnissen eines Herrschers genügen, der offenbar – und mit den Jahren zunehmend – einen Ausschluss der Öffentlichkeit aus seinem Leben wünscht. Der Anteil des Bauherrn bei der Planung ist nicht klar auszumachen, doch offenbar bringt Hadrian explizite architektonische

Vorstellungen ein, wozu vor allem die zahlreichen Varianten des Kuppelmotives zählen. Diese tauchen auf als Rund- oder Halbkuppel, auch unterschiedlich segmentierte Formen gibt es. Allesamt sind sie im innovativen Betonguss realisiert, ähnlich wie auch beim (gleichzeitg renovierten) Pantheon in Rom. Andere Teile führen die klassische römische, von griechischen Vorbildern abgeleitete Steinbaukunst fort. Hadrian hat, so sieht es aus, auf seinen Reisen mit intensiver Aufmerksamkeit die jeweiligen örtlichen Bauformen studiert. Spuren davon finden sich in den Bauten in Tivoli: Die Villa Hadriana ruft Erinnerungs- und Stimmungswerte auf.

[3] Kaiser Hadrian, Rom, Kapitolinische Museen, Foto: Wikimedia Commons.

Was soll das nur bedeuten?

Die Villa ist Assoziations-Generator: Besonders deutlich bei einem der spektakulärsten Teilbereiche, dem Canopus. Der Name bezieht sich auf eine Stadt in Ägypten, zu deren Charakteristiken ein langgezogener Kanal gehört. In der Villa findet sich in einem sekludierten kleinen Tal eben ein solcher Kanal, der axial zuläuft auf eine aufwändige Baulichkeit über halbrundem Grundriss. Im vorderen Teil von einer Halbkuppel überwölbt, führen tonnengewölbte Gänge, über Schächte von oben belichtet, in die Tiefe des Hügels. Aber, was ist denn nur das Ganze? Ein allgegenwärtiges Problem bei der Untersuchung der Villa! Denn, wirklich verblüffend bei der so inschrifts- und dokumentationsfreudigen römischen Kultur, vom gigantischen Bauprojekt der Hadriansvilla sind so gut wie keine schriftlichen

Spuren überliefert. Das wenige, was es gibt, ist eine Klitterung mannigfacher Quellen. So findet sich die Erwähnung der ägyptischen Stadt in der Historia Augusta, einer notorisch unzuverlässigen späteren Quelle: Flugs macht das 15. Jahrhundert aus einem vorfindlichen Bauteil und einer möglicherweise gar nicht darauf bezüglichen Textstelle ein Serapeum, ein SerapisHeiligtum. Es ist schwer, sich von so bildmächtigen Zuschreibungen freizumachen; heutige Forscher allerdings halten den Canopus, diese raffinierte, geradezu theatralische Inszenierung, für ein Sommer-Triclinium, einen von unsichtbar zugeführten Wasserläufen angenehm gekühlten und von gestuften Blumenbeeten flankierten Freiluft-Speisesaal. Hier wie überall auf dem Areal muss man sich Bauten und Gartenanlagen geschmückt denken mit Skulpturen aus Stein und Bronze, hunderten und aberhunderten, für deren Beschaffung Agenten im ganzen Reich unterwegs sind.

[4] Villa Adriana, Tivoli, Teatro Marittimo, Foto: iStock / alessandro0770.

Dies ist ein Ort des äußersten Luxus, soviel ist klar. Dazu gehört Personal: Allein die Cento Camerelle (wieder so ein Fantasiename, der sich durchgesetzt hat) – bieten Platz für etwa 1500 Menschen. Wie viele sonst noch dazugehören, die zur Bewachung notwendigen Soldaten etwa, bleibt nur zu vermuten. Jedenfalls ist für den reibungslosen Betrieb einer solchen Anlage eine ausgefeilte Logistik vonnöten – von deren Arbeit aber man als Hausherr tunlichst nicht gestört werden möchte. Die Lösung ist, die Service-Sklaven, die in Rom nun einmal dazugehörten, unter die Erdoberfläche zu verbannen: Ein mehrere Kilometer messendes System von Tunneln verbindet die einzelnen Bereiche der Villa. Was sich allerdings merkwürdigerweise nicht einmal als kleinste Spur erhalten hat, sind Küchenbereiche. Oder ließ Hadrian etwa den Pizza-Service aus Tibur herunterkommen? Ergiebiger die Hinterlassenschaften einer anderen, für einen gepflegten Alltag im römischen Verständnis absolut un-

verzichtbaren Er rungenschaft, der Badekultur. Die Thermen, die sich gleich mehrfach im Villenareal finden, müssen geheizt, das Wasser dafür, wie auch das Trinkwasser, herangeführt werden. Eigene, von Hauptleitungen höher im Gebirge abgezweigte Aquädukte, teils über-, teils unterirdisch geführt, werden dafür errichtet. Stichwort Logistik: Allein für die vorbereitenden Erdarbeiten und Unterkonstruktionen beim Bau der Villa gehen Archäologen heute von mehreren 10.000 Arbeitskräften aus. Der Materialbedarf: Er lässt sich decken, weil der Travertinabbau in der Nähe von Tibur ohnehin schon in vollem Schwunge ist für den stadtrömischen Bedarf und zum anderen, weil die Gewinnung von Marmor in größtem Stil reichsweit organisiert ist. Und die großen kaiserlichen Bauvorhaben anderswo haben zum Ausbau der Ziegelindustrie geführt, wie sich gut ablesen lässt an Herkunfts- und Datumstempeln, die sich auf vielen Ziegeln in der Villa finden.

[5] Villa Adriana, Tivoli, Canopus, Foto: Alamy / robertharding.

Ein atemberaubendes Gesamtkunstwerk also aus Landschaftsgestaltung, formalen Gärten, Architektur, Innenausstattung und Kunstwerken. Hadrian hat nicht mehr allzu viel davon, er stirbt schon im Jahre 138 n.Chr. (in Baiae an der Bucht von Neapel).

Seine unmittelbaren Nachfolger nutzen den Bau wohl noch in gewissem Umfang, aber dann, zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt, verlaufen sich Kaiser und Kurtisanen, suchen Kärrner, Gärtner und Bademeister andere Beschäftigungen und im Jahr 476 ist es sowieso vorbei mit dem Römischen Reich. Der lange Schlaf der Villa Hadriana beginnt, die geplünderten Bauten verfallen, Dornengestrüpp, Eidechsen und Schlangen nisten sich ein in den vormals kaiserlichen Raumfluchten. Die Stille dauert, wie gesagt, fast ein Jahrtausend, bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.

Neuanfang

Da findet sich dann die Villa beschrieben in Flavio Biondos Italia illustrata. Der Humanist und Altertumsforscher geht freilich

nicht quellenkritisch vor, was der Wirkung aber keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil, die Epoche der Renaissance sucht in der Antike und ihren Werken unmittelbare Vorbilder: Direkte Anleihen sind umso leichter, wenn man eigene Befindlichkeiten und Problemstellungen auf die Altertümer projizieren kann. Alexander VI, der berüchtigte Borgia-Papst, veranlasst um 1500 erste Grabungen auf dem Gelände. Raffael kommt mit einem Assistenten, um die antike Stucktechnik an den erhaltenen Gewölben zu studieren; die produktiven Folgen sind in der römischen Villa Madama zu besichtigen. Und wenig später tut sich mächtig was in Tivoli: Kardinal Ippolito d’Este und sein Planer, der Künstlerarchitekt Pirro Ligorio, legen am Berghang die Villa d’Este an, ein Glanzstück der Integration von Bau- und Gartenkunst, Bildhauerei und Wasserspielen. Die sechs Kilometer entfernte antike Trümmerstätte wird Vorbild und Kunst-Bergwerk. Hunderte von Skulpturen und ungezählte architektonische Fragmente werden ausgegraben und in die Villa d’Este transferiert. Das ist keine Archäologie im modernen Sinne, die den historischen Kontext zu verstehen sucht, sondern die reinste Beschaffungskriminalität ...

[6] Villa Adriana, Tivoli, Poikile mit Cento Camerelle, Foto: iStock / silviacrisman.

[6]

Bevor man das aber nach heutigen moralisch-wissenschaftlichen Begriffen (ver-)urteilt, sollte man den Reichtum der Inspiration würdigen, die von der Villa des Hadrian ausstrahlt, nicht nur nach Tivoli, sondern nach ganz Europa. Ligorios entzückend intime Casina Pio IV. in den Vatikanischen Gärten ist eine Art idealtypischer Verdichtung der Eindrücke aus der Villa: Auch hier geht es um die Vereinigung von Architektur, plastischem Schmuck und Gartengestaltung zu einem stimmungsvollen Ensemble – durchdrungen von philosophischer und philologischer Gelehrsamkeit. Was bei den erfindungsfreudigen Zuschreibungen in der Villa Hadriana reine Fiktion ist, etwa die Lateinische Bibliothek, die Griechische Bibliothek, das wird hier Realität: Eine unbekannte (oder falsch verstandene) Wirklichkeit entfaltet Wirkmacht, wird zur neuen wirklichen Wirklichkeit … Was für die Renaissance gilt, trifft auch später zu. Verschiedene Schichten legen sich übereinander. Ein Beispiel: Das Kentauren-Mosaik, im 18. Jahrhundert in einem Speisesaal des Kleinen Palastes in situ (also an der ursprünglichen Stelle) gefunden, kam nach Berlin (es ist heute noch ein Glanzstück des Alten Museums) und fungiert dort als Katalysator für die Kunst des preußischen Klassizismus.

Und man liegt sicher nicht falsch, wenn man bei Schinkels Schlösschen Charlottenhof in den Potsdamer Gärten, das klassische Architektur und den üppigen Park drum herum in schwingendes Equilibrium bringt, wenn man hier den Zauber der Villa des römischen Kaisers herüberklingen hört über die Zeiten …

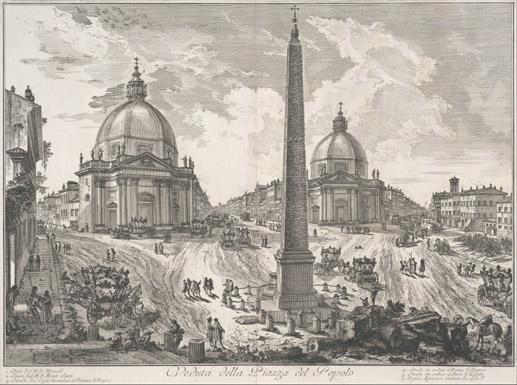

Bleiben wir noch einen Moment in Berlin: Auf der obersten Ebene der Eingangstreppe des Alten Museums prunkt eine mächtige, figürlich dekorierte Vase, ein Krater mit geschlungenen Griffen. Das Objekt ist Zeugnis preußischer Eisengusstechnik aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und trotz der Größe doch nur eine radikale Verkleinerung: Das Original zierte einmal, aus edelstem Marmor, die Gärten der Villa Hadriana und maß mehr als 2 Meter im Durchmesser. Die Vermittlung zwischen Tivoli und Berlin? Da ist ein Mann verantwortlich, der wie kein zweiter zwischen Klassizismus und Romantik steht, zwischen Gelehrtheit und fantastischer Erfindung: Giovanni Battista Piranesi (1720–1778). Er zeichnet die Ruinen der Villa als überschwängliches Szenebild, sorgt mit seinen erfolgreichen Radierungen für Verbreitung und Beliebtheit der Motive – und ist bei Grabungen selbst aktiv.

[7] Villa Adriana, Tivoli, Große Thermen, Foto: iStock / irisphoto2. [8] Villa Adriana, Tivoli, Kleine Thermen mit Heliocaminus, Foto: iStock / trotalo.

[7]

[8]

Die dabei aufgefundenen, nicht unbedingt kompletten Objekte montiert und ergänzt er zu sozusagen dreidimensionalen Capricci, mit denen er Sammler, besonders in England, fasziniert. So publiziert er auch die (von einem anderen, nämlich dem britischen Konsul in Neapel, Sir William Hamilton, geborgene und restaurierte) Vase aus der Hadriansvilla. Die hunderte Kilo schwere Vase gelangt so von Tivoli nach England und bekommt dort, nach einem Zwischenbesitzer, dem Earl of Warwick, ihren bis heute gebliebenen Namen Warwick Vase . Von Warwick Cast le, wo sie im Park einen eigenen Pavillon innehatte, ist sie inzwischen nach Glasgow in die Burnell Collection gekommen. Für ihre unzähligen Varianten aber, wie beispielsweise die vor dem Berliner Museum, sind wohl Piranesis weit verbreitete Stiche Anregung. Ein schönes Beispiel für die Metamorphose von Bildformeln: Die schöpferische Anverwandlung, die kreative kulturelle Aneignung ist ein Prozess, in dem das Objekt mit jeder Phase angereichert wird! Und wer die noch bis zum Aufkommen der Moderne beliebten, weiter im Maßstab reduzierten Versio-

nen, als silberner Tafelaufsatz etwa, eine Profanation der heiligen Antike findet, sollte sich einmal in Glasgow auf der Wandung der Warwick Vase den Kopf der Ariadne genauer anschauen: Unverkennbar sind es die hübschen Züge der Liebsten des Gesandten Hamilton, der vielbesungenen Emma. Re-Konstruktion und Konstruktion, sie lassen sich nicht immer zweifelsfrei unterscheiden … Oder auch: Die Antike ist nicht vergangen, sie erzählt von uns!

Bilder, Bauten und Texte

Ein weit gespanntes kulturelles Bewusstsein lässt die britischen Parkbesitzer im 18. Jahrhundert zurückgreifen auf Hadrians Konzeption seiner Villa als assoziationsträchtige Sammlung idealer Architekturen aus verschiedenen Zusammenhängen. Ähnlich dann die Gärten von Wörlitz aus der Zeit um 1800. Auch für den Fürsten Franz von Anhalt-Dessau nehmen kulturelle Bezugnahmen die Gestalt von Bauten an: Tempel, Kirche und Synagoge

[9]

[10]

[9] Villa d'Este, Tivoli, Peschiere, Foto: iStock / vladacanon. [10] Villa d'Este, Tivoli, Wasserspiele, Foto: iStock / boggy22

werden dem strahlenartig aufgefächerten Blick gleichzeitig sichtbar. Und selbstredend mag er nicht verzichten auf ein kleines Pantheon, das die Erhabenheit Roms in die Elbauen bringt.

Und dann wird natürlich im Zeichen der Ruinenromantik die Villa Adriana ein begehrtes Ziel für die Maler. Eine andere Art von künstlerisch schöpferischer Rückprojektion, bei der Hadrian und seine Villa eine Rolle spielen, ist der 1951 erschienene Roman von Marguerite Jourcenar, eine fiktive Autobiographie des Kaisers.1 Hier geht es auch um die homoerotische Liebesbeziehung Hadrians zu dem jungen Antinoos, zu dessen Gedächtnis (nach seinem tragischen Tod im Nil im Jahr 130 n.Chr.) Hadrian die Stadt Antinoupolis gründet. In dieser Beziehung freilich sind die antiken Quellen sparsam, umso erstaunlicher dann, dass bei jüngsten Ausgrabungen, dem Eingangsbereich der Villa vorgelagert, Reste eines ausgedehnten Antinoeion gefunden wurden, mit dem Hadrian möglicherweise auf den gemeinsamen Urgrund der griechischen und der vorderasiatischen Kultur einstimmen wollte. Die Geschichte geht noch weiter: 2018 erscheint die Oper Hadrian, in der der amerikanische Musiker und Komponist Rufus Wainwright genau dieser Nähe auf der Spur ist.

Zurück zur Literatur: Von sprachlicher Schönheit und atmosphärischer Sensibilität (wenn auch stellenweise etwas prätentiös …) wäre hier noch zu nennen: „Rome and a Villa“ (1953, dt. 1955 „Rom und die Villa Hadrian“) der US-Amerikanerin Eleanor Clark (bitte nicht verwechseln mit unserer britischen Zeitgenossin Susanne Clarke, die 2021 mit dem Roman Piranesi etlichen Erfolg hatte, der ja auch in unser Thema schlüge!). Eingehend widmet Clark sich einem Teil der Villa, der tatsächlich wie kein zweiter Historiker und mehr noch Künstler ins Forschen oder vielmehr ins Phantasieren gebracht hat ob seiner schieren Rätselhaftigkeit: Das Teatro marittimo, das Seetheater. Dieser in der Renaissance erfundenen Bezeichnung fehlt nun wirklich jede reale Grundlage, heute figuriert der merkwürdige Kreis-in-Kreis-in-Kreis-Bau zumeist nüchterner als Inselpavillon. Aber was ist nur sein Zweck? Ein privater Rückzugsort? Kaum anzunehmen, dass der Kaiser mit seiner

Im ihrem Spiel zwischen Vegetation und Architektur setzte die Villa Adriana Maßstäbe für die Renaissance.

[11] Rom, Vatikanische Gärten, Casina Pio IV., Foto: iStock / Martin Leber.

absoluten Befehlsgewalt in dem gigantischen Komplex nirgendwo anders seine Ruhe haben konnte … Oder sollte er im Wassergraben geschwommen sein? Auch eine ziemlich alberne Vorstellung, den Herrn der Welt im ringförmigen Becken Runde um Runde vor sich hin paddelnd zu denken … Ein kosmologisches Symbol vielleicht, eine Art begehbares Astrolabium? Dieser „winzige, enge, theatralische Kern des Ganzen; die Unmöglichkeit aufzuhören: dies alles sind intimste Aussagen eines Geistes, einer wahren Tollheit, und das glatte Gegenteil des harmlosen Versailles. Bist du erst einmal bis dahin vorgedrungen, so ist die Villa nicht mehr traurig, nicht einmal besonders ironisch; sie ist, was man Unterhaltung nennt.“2 Mag sein, aber der kapriziöse Überschwang ihrer Formerfindungen bleibt doch verblüffend und beschäftigt nicht nur Architekten, sondern auch Philosophen wie Ernst Bloch, der erstaunt konstatiert, dass Hadrians Villa das „bizarre Wesen“ des „ausgeschweiften Gebälks“, der „abgeschnittenen Giebelecken“, der „turbanartigen Rundbauten“ handgreiflich ausgeführt habe, was man in Pompeji (ein Jahrhundert früher) nur als blühende Phantasien bei der Wandmalerei zu träumen gewagt.3 Oder ist die Villa des Hadrian gar nicht traumverworren, sondern eher Inbegriff mediterraner Klarheit? Es gibt immerhin ein bemerkenswertes Foto des jungen Architekten Le Corbusier, der auf seiner großen Bildungsreise nach Italien 1911 lässig an der Mauer der Poikile lehnt und, wer weiß, an seiner späterhin so berühmten Formulierung drechselt, der zufolge Architektur das „kunstvolle Spiel der Baukörper unter dem Licht“ sei …

Im typischen Piranesi-Stich ist die so genannte „Warwick Vase“ ein leuchtendes Vorbild des europäischen Klassizismus.

Wie auch immer, die riesige Villa Adriana, seit 1871 in italienischen Staatsbesitz, seit 1999 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörig und heute mit einer nicht erschlossenen „Pufferzone“ von 500 Hektar umgeben, ist ein Forschungs- und Assoziations(t)raum, den man kaum ausschöpfen kann. Die Villa mit ihren Bauten, in ihrer Landschaft, ist auch und gerade in ihrem Verfall (etwas pathetisch formuliert, aber zutreffend) so etwas wie eine Urszene der europäischen Seele – der Philosophie, der Architektur und nicht zuletzt der Gartenkunst!

Dieter Begemann

1 Mémoires d’Hadrien (Die Erinnerungen des Hadrian), deutsch 1953 unter dem Titel: Ich zähmte die Wölfin. Die Erinnerungen des Kaisers Hadrian.

2 Zit. n. Eleanor Clark: Rom und die Villa Hadrian, München, Winkler 1955, S. 168.

3 Zit. n. Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Werkausgabe Edition Suhrkamp, Bd. 5, S. 821.

Piranesi, Warwick Vase, Large vase found at the Pantanello, Hadrian's Villa, Tivoli, in 1770 (The 'Warwick Vase'), Radierung, 1778–80, 55 x 80 cm, aus: "Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti antichi disegnati ed incisi dal Cav. Gio. Batt. Piranesi, Vol. I, Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, transferred from the Librar, Object Number: 41.71.1.12(2). [13] Grenzmauer der Poikile, Villa Adriana, Tivoli, Foto: Wikimedia Commens.

[12]

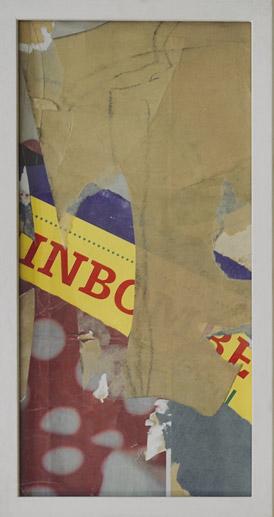

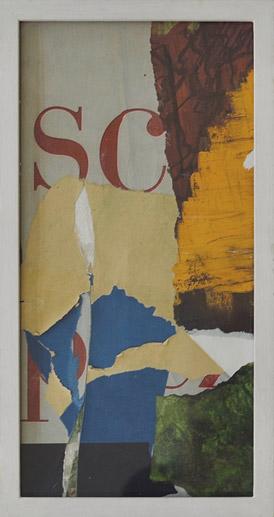

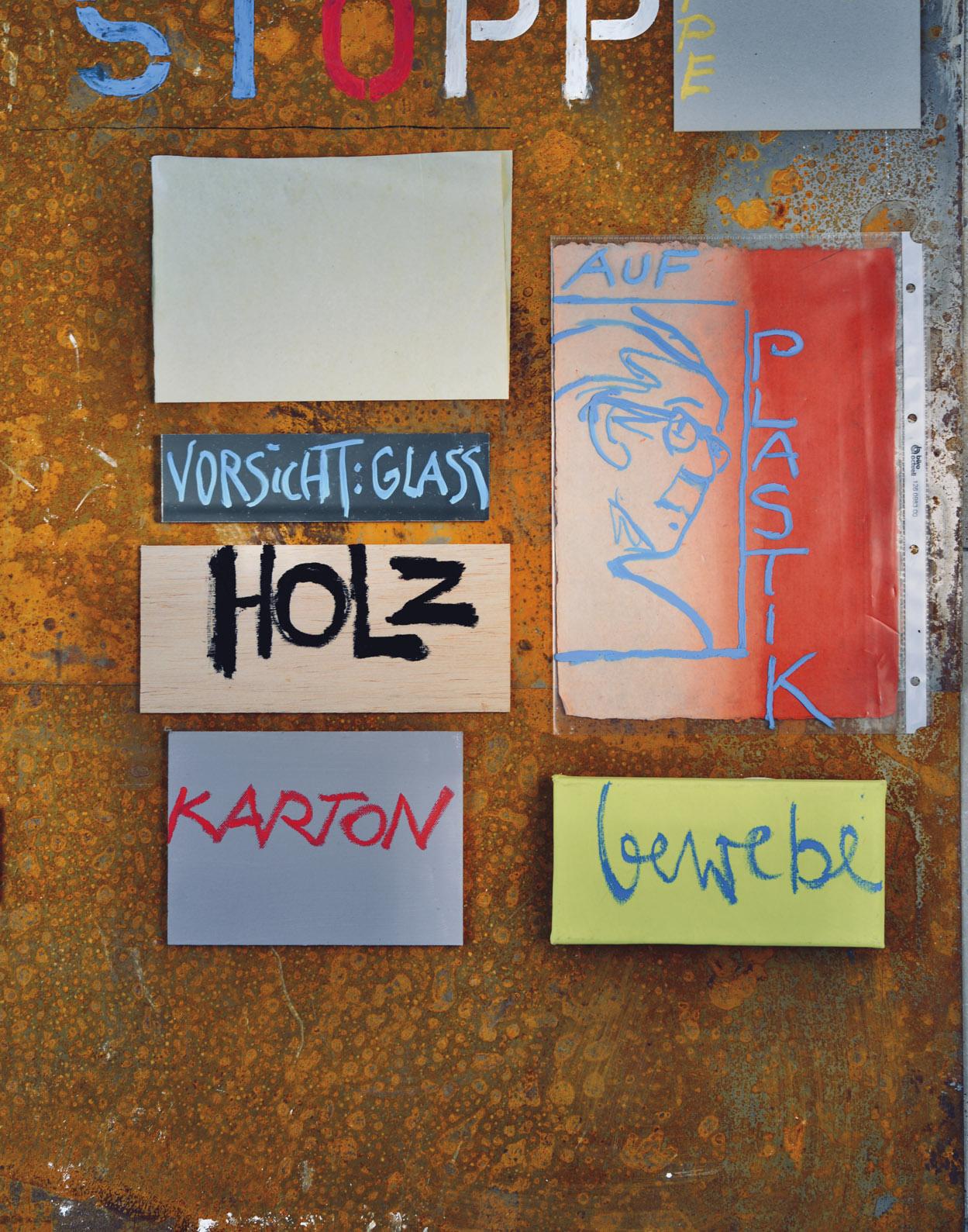

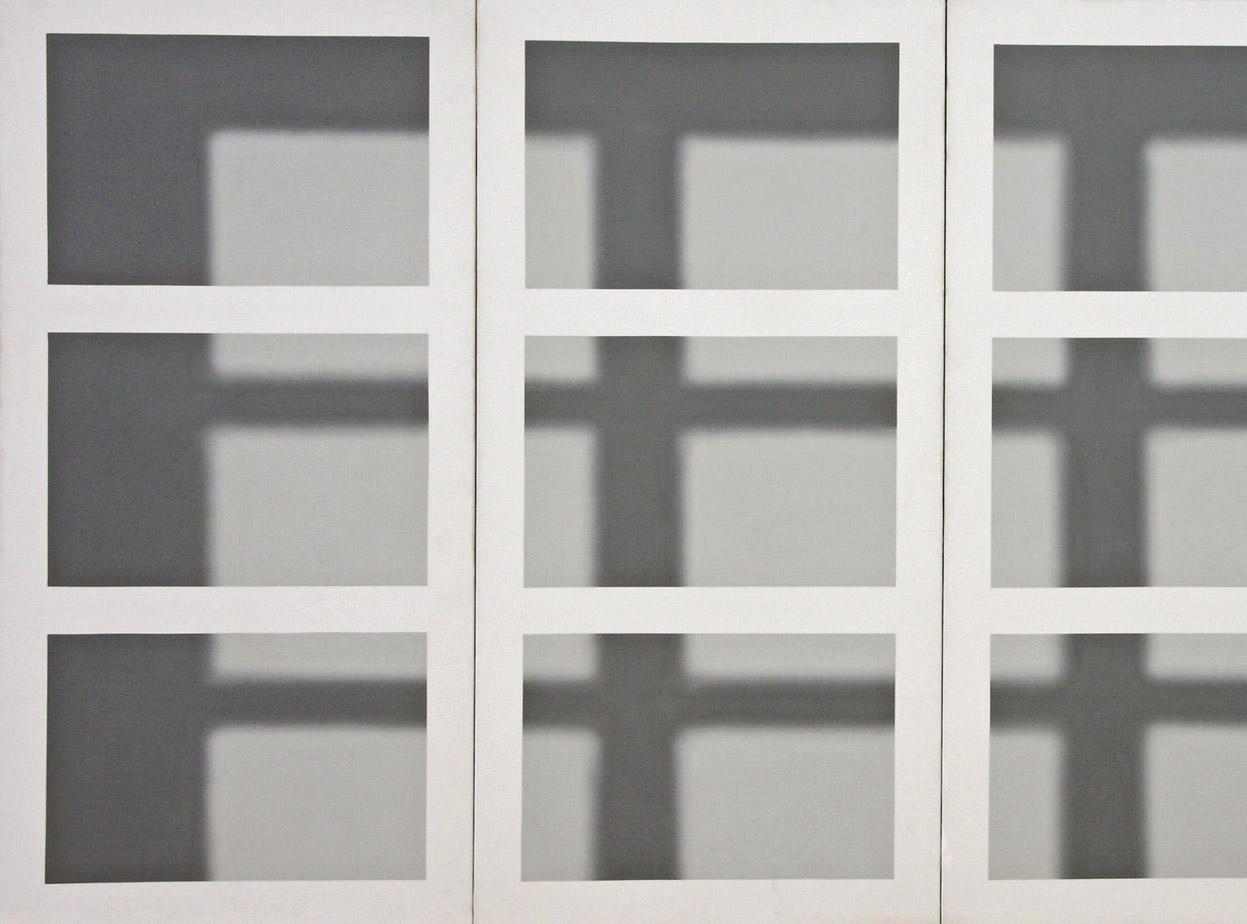

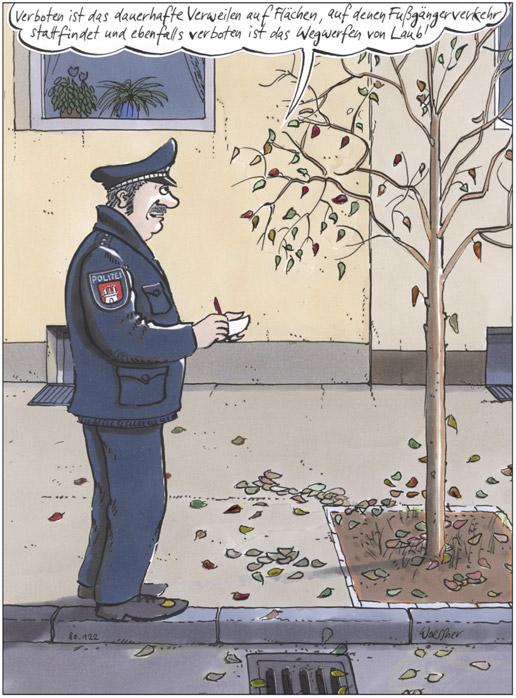

Mehr als die Summe aller Teile …

Kann ein Ganzes mehr sein als die Summe seiner Teile? Unbedingt, denn auch die individuelle Wahrnehmung spielt eine entscheidende Rolle: Wenn bewusst geteilte Szenen durch das Auge unmittelbar wieder zusammengefügt werden, gehen ihre besonderen Geschichten auch gern über die Bildgrenzen hinaus. Durch separate Rahmung und anschließende gemeinsame Hängung kann die Bilderzählung gedanklich ergänzt, verstärkt und weiterformuliert werden.

Eine Gliederung durch zwei, drei unkonventionelle Schnitte, gerahmt mit einer attraktiven Leiste, wirkt dekorativ und frisch. Ein exakt geteiltes Bild, dessen speziell abstrakte Elemente neu zusammengefügt werden können, sorgt für einen höheren Spannungswert. Zudem bietet ein variierender Austausch stets neue Ansichten.

Mehrteilige Bilder – ob Diptychen, Triptychen oder gleich Polyptychen, deren Anzahl von Elementen fast beliebig sein kann –stehen in einer langen Tradition. Spontan kommen mittelalterliche Altartwerke in den Sinn, mit denen mehr Inhalte erzählt und mehr Nebenfiguren eingeführt werden konnten als mit einem einzelnen Altarbild (und die im klappbaren Kleinformat auch mit auf Reisen gehen konnten).

In der Emanzipierung von religiösen Zusammenhängen beweisen mehrteilige Bildwerke bis heute besonderen Charakter: Herausragendes Beispiel ist etwa der dreiteilige „Große Zoologische Garten“ des eifrigen Tierpark-Besuchers August Macke, und Francis Bacon gelang etwa mit seinen eindringlichen Diptychen und Triptychen der endgültige Durchbruch.

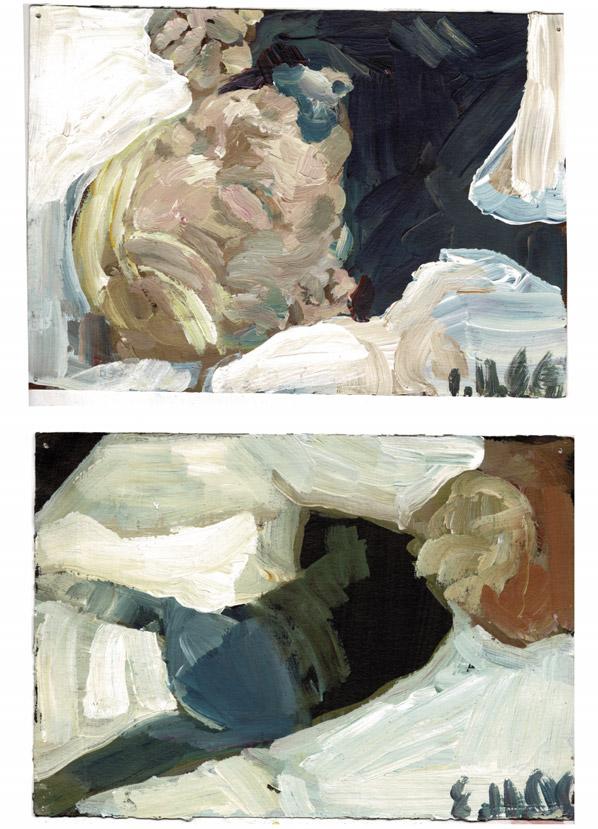

Ganz anders als die vorangegangenen Beispiele etwa diese Konzeption: In einem einzigen malerischen Prozess wurden auf großformatigem Zeichenpapier (von der Rolle, Höhe 1,96 m) vier Arbeiten erstellt, die trotz aller Unterschiede inhaltlich miteinander verbunden sind: Ausgehend von einem Stillleben wurden auf vier vormarkierten Feldern Einzelbilder gemalt, z. T. mit Wiederholungen in veränderter Weise, die das ursprüngliche Vorbild aus Tisch, Stühlen und einer Lampe aufgreifen.

Während das große, sechsteilige Wandensemble rechts den Prinzipien des Suchens und Zusammenfügens folgt, entsteht im linken Triptychon hingegen eine vergleichsweise surreale Wirkung: Sie wird durch die Verdoppelung des dargestellten, gebeugt malenden Mannes in zwei Größen und die Teilung des Bildes nochmals verstärkt, da der Fuß der größeren Figur über die Bildgrenzen hinaus einen Schritt ins rechte Bild unternimmt.#

Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe

Text: Sabine Burbaum-Machert

Vom Auflösen und Zusammenfügen

Barbara Howe schafft Collagen

geboren in Münster, lebt und arbeitet wieder in Münster. www.barbarahowecollagen.jimdofree.com

Instagram: @barbarahowe_collagen

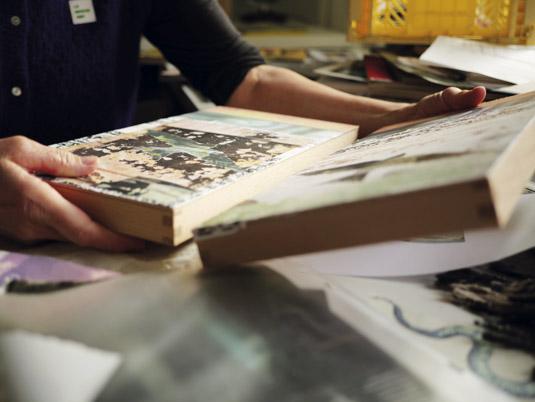

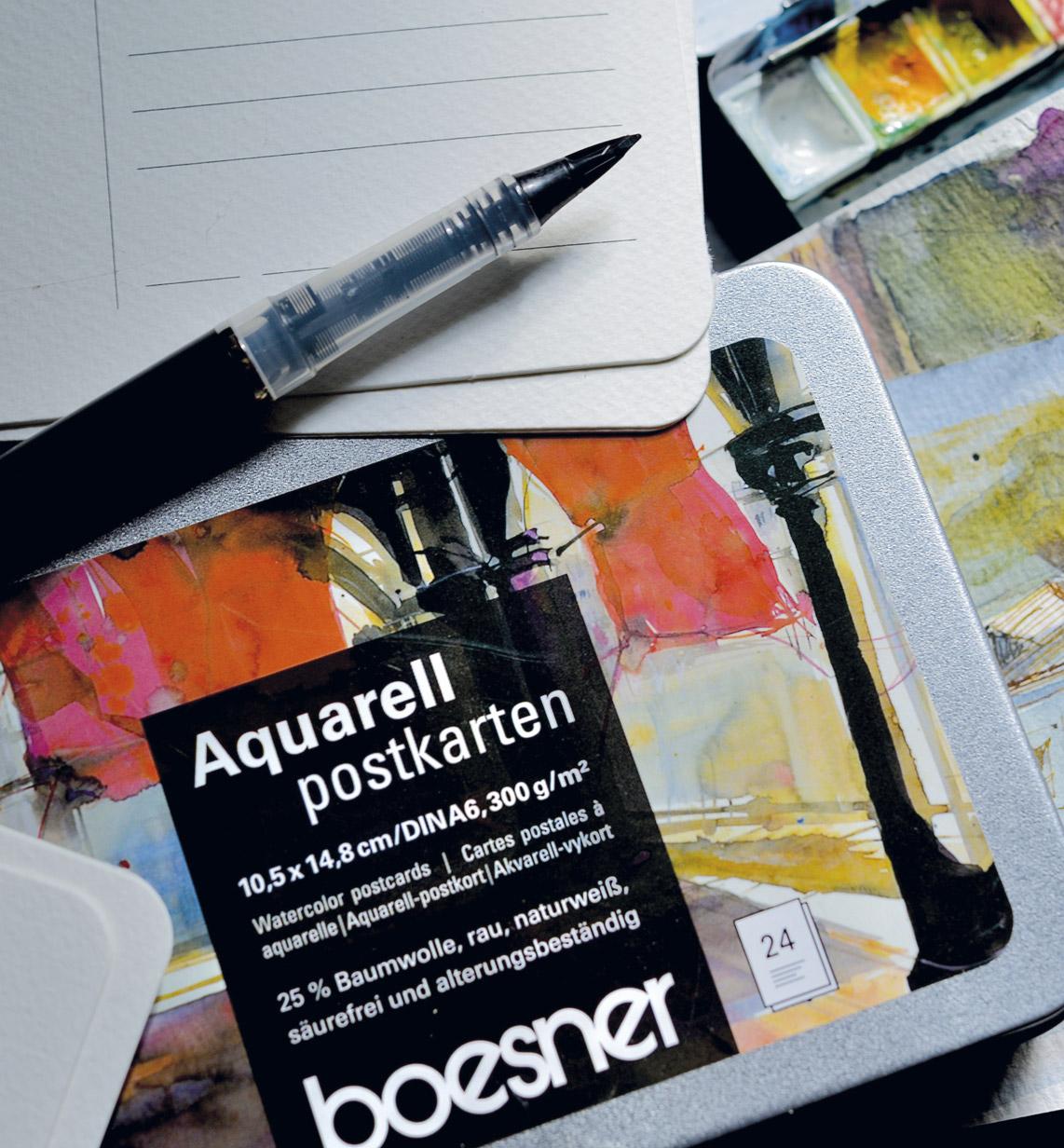

In meinen Collagen erzähle ich Geschichten, erschaffe Atmosphären und eröffne neue Perspektiven. Mit Schere und Cutter bearbeite ich Bildsplitter und Papierfragmente, löse sie aus ihrem ursprünglichen Kontext und setze sie neu zusammen. Mein Ausgangsmaterial stammt aus einem über Jahre gewachsenen Fundus: Zeitschriften, Tapetenbücher, Bildbände – gesammelt und im Atelier nach Farben oder Motiven sortiert. Schon als Kind habe ich Architektur- und Modezeitschriften mit der Schere durchstöbert; heute bewahre ich alles auf, was mich anspricht und eines Tages Teil einer Arbeit werden könnte.

Während meines Architekturstudiums entdeckte ich das Collagieren. Anders als in der Architektur bin ich hier frei von Normen und kann mit Formen und Räumen experimentieren – ein inspirierendes Gefühl kreativer Leichtigkeit. Oft ist es ein einzelner Ausschnitt, der den Anfang markiert. Bevor ich collagiere, gestalte ich den Hintergrund: Ich grundiere oder beklebe den Träger, z. B. mit Tapete. Für große Flächen verwende ich gerne den Kleber Planatol Elasta, bei filigranen Details einen Sprühkleber, zum Beispiel von Guardi.

Alle Fotos: Ralf Howe. [1] better fly, butterfly, 2024, Collage, Epoxidharz, 30 x 30 x 3,5 cm.

Ohne feste Bildidee entwickelt sich die Collage Schicht für Schicht. Der Prozess ist offen, intuitiv – geprägt vom Finden, Kombinieren und Verwerfen. Als Bildträger nutze ich gern CasaniHolzkörper in verschiedenen Formaten und Tiefen. Teilweise arbeite ich die Seitenteile mit ein, wodurch die Werke einen objekthaften Charakter erhalten. Reihungen entstehen, wenn sich die Bildidee weiterentwickelt. Auch der Fondo-MDFBlock mit integrierter Aufhängung bietet mir eine praktische Grundlage für meine Arbeiten. Die Papierfragmente ergänze ich gelegentlich mit Acrylfarben, Ölpastellen oder Buntstiften. Lange habe ich nach einer passenden Versiegelung gesucht – bis ich Epoxidharz für mich entdeckte. Nach einem Workshop vor einigen Jahren bei Stefanie Etter arbeite ich zurzeit mit dem Etter Art Topcoat 2–1, meist in mehreren Schichten aufgetragen.

So entstehen Werke mit Glanz und Tiefe – Bilder, die den Betrachter einladen, die Geschichten weiterzudenken.#

Barbara Howe

[2] little rabbit, 2025, Collage, Epoxidharz, 15 x 40 x 5 cm.

[2] [1]

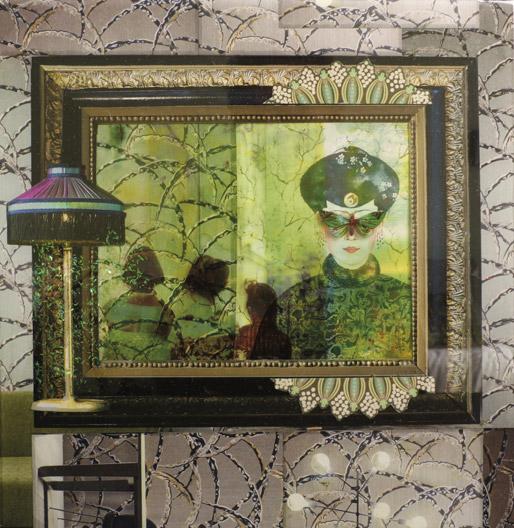

Selbstbespiegelungen

Der Spiegel und das Selbstbildnis

„Wie oft naht er umsonst mit Küssen dem trügenden Borne! [...] taucht' er die Arm' in die Flut und fasst sich nicht in den Wellen!“

Ovid

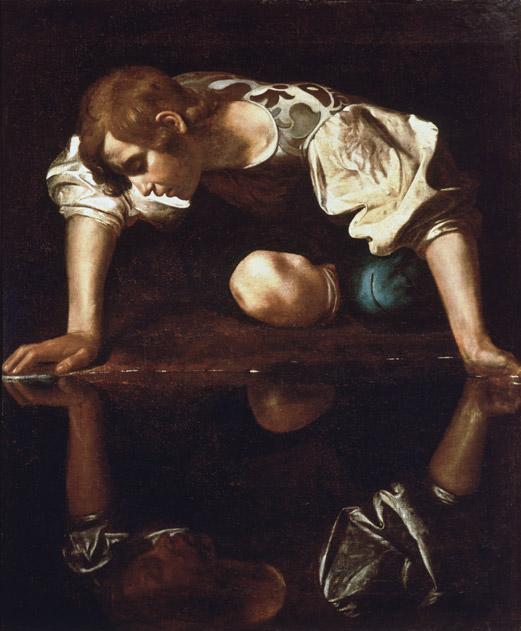

„… denn im Trinken vom Schein des gesehenen Bildes bezaubert, liebet er nichtigen Wahn.“ So beschreibt der römische Dichter Ovid (43 v.u.Z.–um 17 u.Z.) in seinen um die Zeitenwende entstandenen Metamorphosen den Moment, als der wunderschöne Jüngling Narcissus sein Spiegelbild in einem Gewässer entdeckt und sich unsterblich darin verliebt. Für Narziss endet diese unerwiderte Liebe tödlich, sein Name ist heute das Synonym für Selbstverliebtheit und die Geschichte aus der antiken Mythologie, die es in mehreren Varianten gibt, hat etliche Künstler*innen animiert, sie darzustellen.

Ein Beispiel ist das Bild von Caravaggio (1571–1610), das wohl um 1597/99 entstand, also in seiner römischen Zeit kurz vor den großen öffentlichen Aufträgen [1]. Es zeigt den jungen hübschen Knaben am Rand des Gewässers kniend und sich mit beiden Händen aufstützend. Sein Gesicht schwebt über dem Wasser, das er trinken will, jedoch zögert, nachdem er auf der spiegelglatten Fläche sein Antlitz erblickt. Auch die Arme und das eine, etwas vorragende Knie sind im Wasser sichtbar. Narziss spiegelt sich im Wasser, sein Abbild wird Teil des vom Maler gemalten Bildes, das Bild und Abbild zeigt und selbst Abbild der Szene des sich spiegelnden Jünglings ist.

Eine glatte Wasseroberfläche war wahrscheinlich der erste Spiegel, den Menschen benutzten, bevor sie zu polierten Steinen und Metallen griffen. Erst sehr viel später, im 14. Jahrhundert, begann die Entwicklung des Spiegelglases.

In der Kunst besitzt der Spiegel verschiedene Funktionen. Eine von ihnen ist dienender Art, denn der Spiegel ist notwendiges

[1] Caravaggio (1571–1610), Narziss, 1597/99, Leinwand, 113 x 94 cm, Rom, Galleria Nazionale d‘Arte Antica, Palazzo Barberini, Foto: Wikimedia Commens.

Hilfsmittel beim Selbstbildnis. Das war bereits in der Antike der Fall. Und so beschreibt der römische Schriftgelehrte Plinius (23/24–79) in seiner 37 Bände umfassenden „Naturalis historia“ auch die Bildhauerin und Malerin Iaia aus Kyzikos, wie sie ihr Selbstporträt vor einem Spiegel malt. Diese Iaia soll um 100 v.u.Z. in Rom gelebt haben. Plinius charakterisiert sie folgendermaßen: „Iaia aus Kyzikos, die unverheiratet geblieben ist, malte, als M. Varro noch jung war, zu Rom sowohl mit dem Pinsel als auch mit dem Brenngriffel auf Elfenbein Bilder vor allem von Frauen und zu Neapolis eine alte Frau auf einer großen Tafel, sowie auch ihr Selbstporträt vor einem Spiegel. Niemand besaß in der Malerei eine schnellere Hand, und ihr Können war so groß, dass sie weit höhere Bezahlung erhielt als Sopolis und Dionysios, die zeitgenössischen berühmtesten Porträtmaler, deren Bilder die Galerien füllen.“1 Viel mehr wissen wir nicht von ihr.

Bilder aus der Zeit haben sich nicht erhalten. In der christlich geprägten, europäischen Kunst spielte dann das individuelle Aussehen der Menschen über viele Jahrhunderte nur eine untergeordnete Rolle.

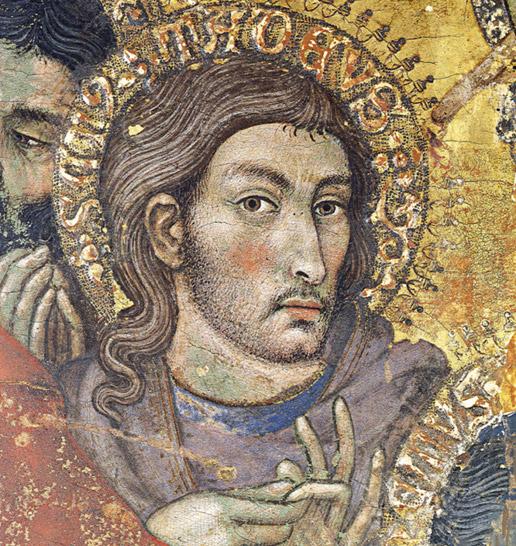

Im 14. Jahrhundert wurde der Wunsch nach Darstellung erkennbarer Gesichtszüge immer größer, erste Stifterporträts trugen individuelle Züge. Bald darauf experimentierten Künstler*innen mit Selbstbildnissen, die mithilfe eines Spiegels entstanden. Sie sind immer daran erkennbar, dass die Figuren aus dem Bild hinausschauen. Ein frühes Beispiel findet sich auf dem Hauptaltarbild im Dom von Montepulciano, das von Taddeo di Bartolo (1362/63–1422) stammt und 1401 datiert ist [2]. Dargestellt ist die Himmelfahrt Mariens. Während die Muttergottes in den Himmel entschwebt, starren elf der Jünger entsetzt und verwundert in den leeren Sarg. Der zwölfte jedoch, der Heilige Thaddäus, schaut auf. Wir sehen ihn im Dreiviertelprofil, wobei seine Augen die Betrachter*innen zu fixieren scheinen. Tatsächlich aber schaute der Maler natürlich in den Spiegel, während er sich als den Heiligen malte, dessen Namen er trug.

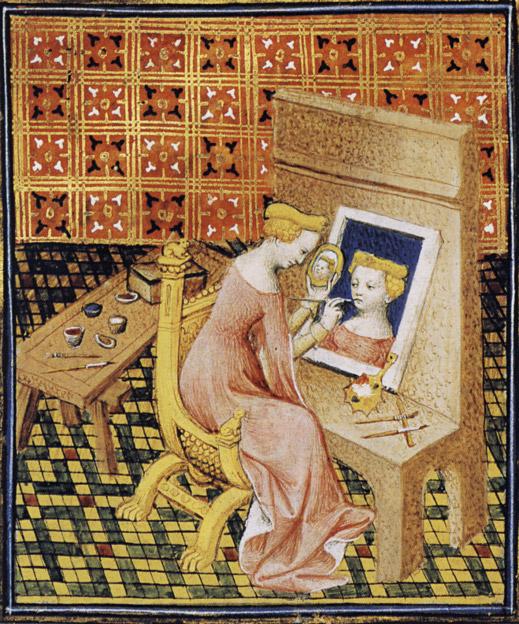

Um dieselbe Zeit wurde das Buch des italienischen Dichters Giovanni Boccaccio (1313–1375) über berühmte Frauen (De mulieribus claris) von 1360/62 ins Französische übersetzt. Eine Prachtausgabe mit über hundert Miniaturen für Philipp den Kühnen von Burgund (1342–1404) entstand 1402/03. Darin wird auch eine Malerin namens Marcia geschildert und abgebildet [3]. Es handelt sich dabei um die bei Plinius Iaia genannte Künstlerin, die ihr Selbstbildnis malte, was Boccaccio folgendermaßen schilderte: „… unter diesen war auch ein Selbstporträt, das sie unter Zuhilfenahme eines Spiegels gemalt hatte. Ihre Züge, ihre Farben und ihren Gesichtsausdruck bildete sie so getreu in dem Gemälde ab, dass keiner ihrer Zeitgenossen, der dies sah, daran zweifeln konnten, um wen es sich hier handelte.“2

[2] Taddeo di Bartolo (1362/63–1422), Der Jünger Thaddäus, 1401, Detail aus der Altartafel mit der Himmelfahrt Mariens, Holz, Montepulciano, Dom, Foto: Wikimedia Commens. [3] Marcia malt ihr Selbstbildnis, um 1403, in: Boccaccio, De claris mulieribus, Paris, Bibliothèque national, Fr.12420, fol. 101v, Foto: Wikimedia Commens.

[2] [3]

„Da nun in dem Spiegel alle naheliegenden Gegenstände sich vergrößern [...] malte er eine Hand, welche zeichnet, ein wenig groß, wie sie im Spiegel erschien, so schön, als ob man sie in der Wirklichkeit schaue.“

Giorgio Vasari

Auf dem Blatt sieht man eine Frau auf einem Stuhl vor einer Art Schreibpult. An dessen rückwärtiger Wand lehnt eine Tafel, auf der das fast vollendete Porträt der Malerin zu sehen ist. In der Hand hält sie einen kleinen Spiegel, in der ihr Gesicht ebenfalls zu erkennen ist. Auf dem Pult liegen zwei Pinsel und eine Palette, auf einem Tisch daneben befinden sich weitere Malutensilien. Der Fußboden besteht aus verschiedenfarbigen quadratischen Kacheln, ein Wandvorhang im Hintergrund dient vielleicht als Raumteiler.

Die Miniaturen werden einem unbekannten französischen Buchmaler mit dem Notnamen Meister der Marienkrönung zugeschrieben, der um 1402 bis 1404 gewirkt haben soll. Zu der Zeit erschien auch Das Buch von der Stadt der Frauen von Christine de Pizan (1364–nach 1429), die, Boccaccio zitierend, das Selbstbildnis von Marcia als äußerst kunstvolles Gemälde bezeichnete. „Es zeigte sie beim Blick in einen Spiegel und war so naturgetreu, dass jeder, der sie sah, sie für lebendig hielt. Noch lange Zeit später wurde dieses Bild mit höchster Sorgfalt aufbewahrt und den Künstlern als berühmtes Kleinod gezeigt.“3

Als ein Kleinod gilt auch das Bild, das Parmigianino (1503–1540) von sich selbst gut hundert Jahre später auf einen runden gewölbten Bildträger malte [4]. Die Gesichtszüge des etwa zwanzigjährigen Malers wirken dabei so verzerrt, als würde er sich in einem damals in Venedig üblichen Konvexspiegel betrachten. Der junge, elegant gekleidete Mann befindet sich in einem Raum, vermutlich seinem Atelier. Links fällt durch ein Fenster Licht. Bei dem angeschnittenen runden Rahmen am rechten Bildrand dürfte es sich um den eigentlichen Spiegel handeln, in den er aber nicht schaut. Dort befindet sich auch noch eine leere Staffelei. Die Hand des Künstlers im Bildvordergrund wirkt durch den angeblichen Konvexspiegel überdimensioniert. Die langen, schmalen Finger halten ein Malwerkzeug und damit das ausführende Mittel der Kreativität.

Doch die Art der Darstellung verunsichert die Betrachter*innen. Ist hier der wirkliche Parmigianino dargestellt oder

[4] Parmigianino (1503–1540), Selbstbildnis im konvexen Spiegel, um 1523/24, Pappelholz,

Durchmesser 24,4 cm, Rahmenmaße 32,5, x 6 cm, Wien, Kunsthistorisches Museum, Foto: Wikimedia Commens.

nur sein flüchtiges Spiegelbild? Die Fragen nach Wirklichkeit, nach Wahrheit und Lüge verbinden sich in diesem Bild, dessen Schöpfer die Möglichkeiten der Malerei auslotet.

Was der Spiegel als Hilfsmittel noch zu leisten vermag, wird in dem Freundschaftsbild deutlich, das der venezianische Maler Bernardino Licinio (1485–um 1549/vor 1565) von sich und dem Architekten Sebastiano Serlio (1475–um 1554) anfertigte.4 Im Vordergrund sitzt der Architekt an einem Schreibpult und hält einen Zirkel in der rechten Hand, die linke hat er zum Redegestus erhoben. Er schaut in einen viereckigen Flachspiegel. Wir sehen ihn also doppelt. Einmal von hinten und einmal von vorne. Im Spiegel ist aber noch der Maler zu sehen, der sich hinter Serlio befindet und diese Szene in einem Bild festhält, wie man an dem Pinsel erkennen kann, den er in seiner Hand hält. Da er Serlio ja sowohl im Raum als auch im Spiegel malt, sehen wir auch ihn im Spiegel. Ähnlich wie Parmigianino spielt Licinio hier mit der Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit und der Rolle, die man der Malerei dabei zuweisen kann.#

Susanna

Partsch

Seriell, singulär, skulptural ...

1 Zitiert nach: Anna Frasca-Rath, Antike Künstlerinnen bei Boccaccio und Pizan oder die Geburt einer Bildhauerin namens Marcia, in: Antonietta Terzoli/Sebastian Schütze (Hrsg.), Boccaccio und die bildenden Künste, Berlin 2024, S. 239.

2 Giovanni Boccaccio, Von berühmten Frauen. Ausgewählt und neu übersetzt von Martin Hallmannsecker, München 2021, S. 84.

3 Christine de Pizan, Das Buch von der Stadt der Frauen, hrsg., übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Margarete Zimmermann, Berlin 2023, S. 100.

4 https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/ einblick/single/news/vor-und-nachbild-vereintein-kunsthistorischer-gluecksfall/; das Gemälde befindet sich im Martin-Wagner-Museum der Universität Würzburg und wird um 1530 datiert. Erst 2018 konnte mit der Entdeckung eines weiteren Porträts von Serlio dessen Identität festgestellt werden. Es wurde etwa vierzig Jahre später von Bartolomeo Passarotti (1529–1592) gemalt und 2019 vom Martin-Wagner-Museum erworben.

Der fondo-Malkörper besteht aus 30 mm starkem, naturbelassenem MDF. Er erlaubt alle üblichen Techniken der Malerei, eignet sich aber auch hervorragend für die Bearbeitung mit Schnitzwerkzeugen oder für Assemblagen. Ob einzeln oder in Serie: Die rückwärtig eingelassene Aufhängung ermöglicht eine flexible Platzierung an der Wand.

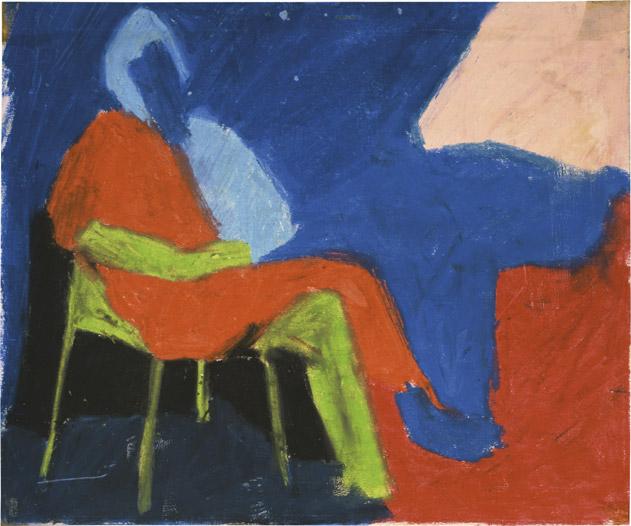

Die Farbe Schwarz hat viele Gesichter: Sie gilt als Synonym für Rätselhaftes, für die Nacht und pessimistische Gefühlswelten. Gleichzeitig erscheint sie in der Mode als Quintessenz der Eleganz und allgemein als Zeichen von Macht. Dunkle bis schwarze Malgründe wurden einst bevorzugt in der Chiaroscuro-Malerei verwendet, und schwarz eingefärbten Papiergründen kommt in der Zeichenkunst seit jeher eine besondere Bedeutung zu: Der Mal- und Zeichengrund bietet Tiefe und Schatten und erfordert Höhungen für Licht und Plastizität.

Im Layout, in der Modezeichnung und in der grafischen Gestaltung sind schwarze Malgründe nie aus dem künstlerischen Einsatz verschwunden. Schwarz reflektiert wenig bis gar kein Licht und beeinflusst maßgeblich die Farbqualität anderer Töne.

Ein auf hellem Grund gemaltes Bild wirkt in der Regel heiterer und wärmer – für das klare, gleißende Licht eines strahlenden Tages wäre ein weißer Kreidegrund der Malgrund der Wahl. Doch mitunter geht dies zu Lasten einer gewissen Farbdramatik, der Kontraste und der Leuchtkraft. Dabei sind sowohl die Farbe selbst als auch die Wirkung eines speziellen Farbtons auf hellem oder dunklem Grund entscheidend.

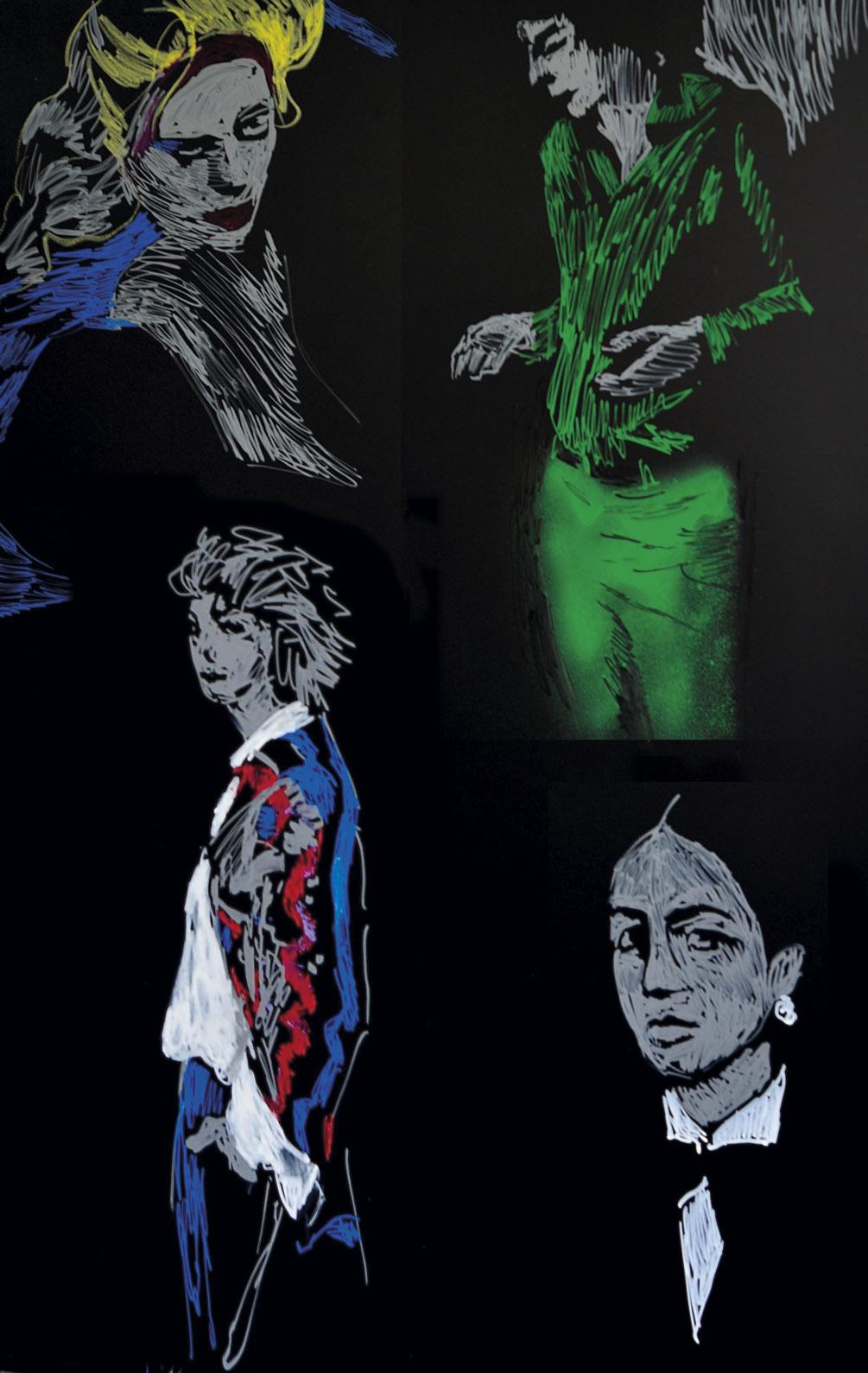

Das weiße Gesicht links wirkt auffällig verfremdet und maskenhaft – eine Zeichnung auf weißem Grund würde im Gegensatz dazu nicht weiter ungewöhnlich erscheinen. Doch durch die Umkehr bekommt es einen dramatisch-theatralischen Ausdruck, der mit der kostümartigen Skizzierung des blau gemusterten Mantels korrespondiert – das Muster steht gewissermaßen für sich.

Das Großformat links setzt auf eine fast monumentale Scherenschnitt-Wirkung. Die Figuren stehen plan und ohne innere Struktur auf dem schwarzen Malgrund und wurden zunächst zeichnerisch mit Pinsel und weißer Farbe umrissen. Die komplette restliche, die Figuren umgebende Fläche wurde in mehreren Zügen weiß übermalt.

Die Entwurfszeichnungen rechts setzen den Fokus auf modische Akzente: Form und Fall eines Kragens samt Tuch, die ungewöhnliche, farbstarke Musterung einer Jacke, die leuchtende Neonfarbe des Outfits.

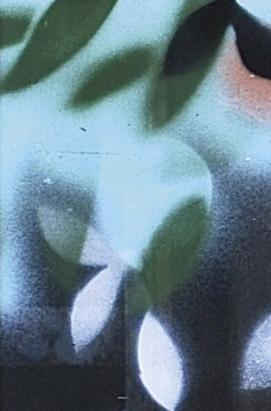

In dieser abstrakten Komposition wird die dramatische Farbsteigerung durch den Farb-Schwarz-Kontrast greifbar: Diese Variante der Farbflächenmalerei wurde mit hoch pigmentierter Acrylfarbe auf schwarzem Grund ausgeführt. Die Streifen stehen nicht bunt nebeneinander auf hellem Grund, sondern leuchten vielmehr mit farbiger Strahlkraft aus dem Dunkel.

Auch die mit Farbspray und Schablone ausgeführten kleinen Bildausschnitte wirken als tanzende Blätter in punktuell beleuchteter Nacht. Im Gegensatz zu einer eher typischen Ausführung auf weißem Grund wirken sie hier verspielt und leicht, fast geheimnisvoll.

Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert

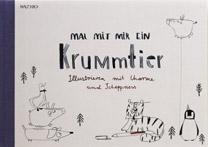

Mit Charme und Scheppness

Ramona Zirks Krummtiere ermuntern Kinder und Eltern zum Zeichnen und Malen

Porträtfoto: © Lieblingsbilder Fotografie.

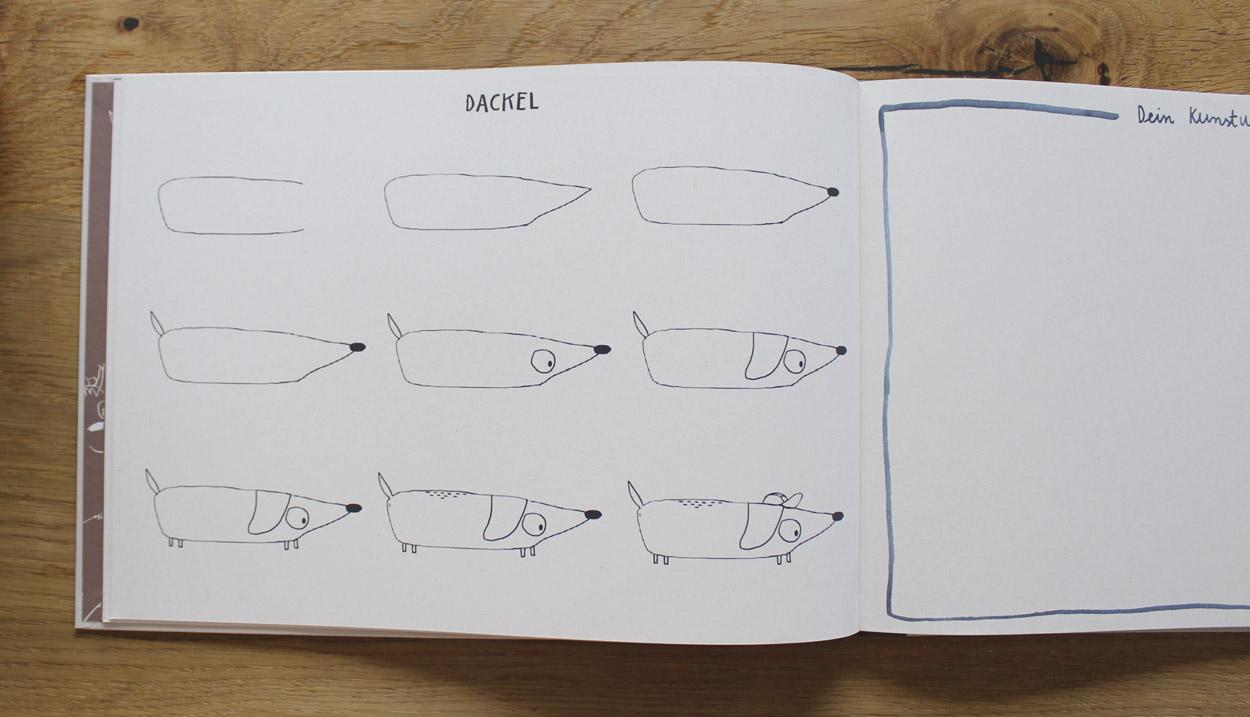

In den an Kinder und ihre Eltern gerichteten Büchern von Ramona Zirk gibt es keine Norm, gibt es kein Richtig oder Falsch. Hier ist alles schief, unproportional und eine Portion zu dick – schepp eben. Unterstützt von den krumm und unproportioniert gemalten Tieren folgen sie keiner Norm, sondern regen zum Machen an. Ohne viel Blabla. „Kopf aus, Stift an!“, lautet das Motto von Ramona Zirk. Was zählt, ist der Spaß, wenn sich der Kopf von den Fingern löst und die Kinder ohne Zögern mit dem Malen beginnen.

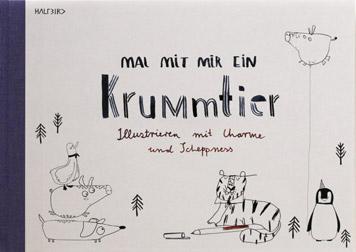

Mit ihren beim Halfbird-Verlag erschienenen „Wegefinderbüchern“ weckt die Illustratorin bei Groß und Klein die Freude am Zeichnen und Aquarellieren. Als 2022 mit „Mal mit mir ein Krummtier“ der erste Band der Krummtier-Bücher erschien, brauchte es nicht mehr als einen Stift. Denn hier wird in das Buch gezeichnet, um die Angst vor dem „Nicht-Können“ zu zerstreuen und den Weg zu einem eigenen Stil zu eröffnen.

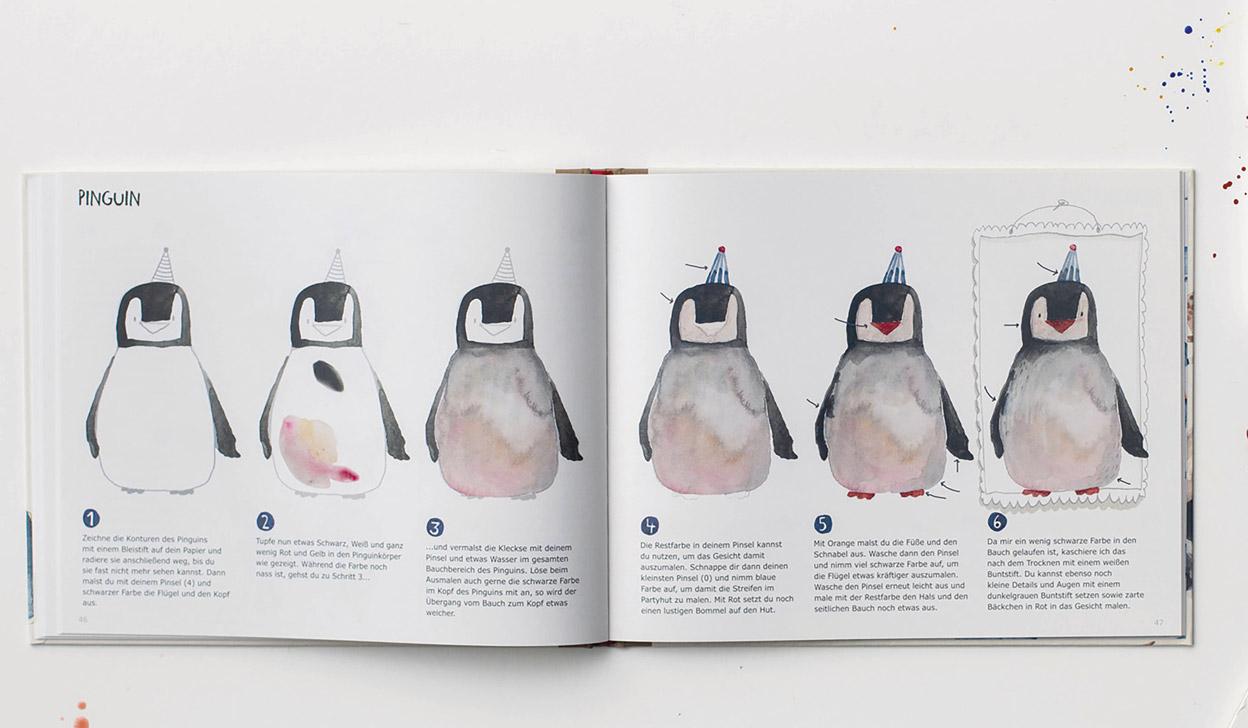

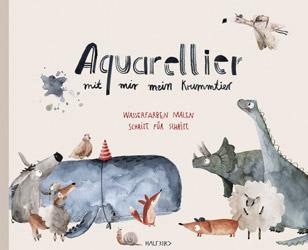

„Aquarellier mit mir ein Krummtier“ ist eine Weiterführung des ersten Buches. Es erweitert die Möglichkeiten des Illustrierens um den Faktor Wasserfarben. Dafür werden Pinsel, Papier, Bleistift und Aquarellfarben benötigt. Das Buch möchte Mut machen, sich in das Abenteuer Farbe zu stürzen und sich daran auszuprobieren. 32 Krummtier-Motive zeigen, wie Tiefe entstehen kann und warum Buntstifte Wasserfarben perfekt ergänzen.

Dem Charme der Zirk’schen Krummtiere und dem einfachen, mutmachenden Konzept ihrer Bücher kann man sich kaum entziehen. Es wirkt bei Kindern und Erwachsenen, die unbeschwert und entspannt malen wollen, auch wenn sie meinen, das nicht zu können. Damit ist es geeignet für Kinder, die Zeichenhemmungen haben. Und für Erwachsene, die dazulernen wollen sowie für alle, die gemeinsam Spaß am Malen erleben möchten. Das Ganze gibt es nachhaltig und auf 100% Altpapier in Deutschland gedruckt.

Was es mit den Krummtieren und mit ihren Büchern auf sich hat, erklärt Ramona Zirk in unserem Interview.

Kunst+Material: Ramona, du hast ein ganzes Repertoire schepper Tierfiguren. Wann hast du die ersten dieser charmanten Wesen zu Papier gebracht? Und wann hast du bemerkt, dass sie Herzen öffnen?

Ramona Zirk: Wann genau die ersten scheppen Tierchen aus mir herauskamen, kann ich gar nicht so genau sagen, aber es müsste vor etwa zehn Jahren gewesen sein. Dass diese krummen Kerle aber die Herzen von wirklich vielen Kids und Eltern erobern, das habe ich erst so richtig im November 2021 gemerkt. Wir waren damals auf Familienwochenende mit unseren und den Kindern meiner Schwester. Und ehe alle Erwachsenen am Frühstückstisch ankamen und entspannt frühstücken wollten, waren die Kids natürlich bereits vollgefuttert, starteten damit, dass sie doch bitte jetzt beschäftigt werden wollen und wurden ausgesprochen quengelig. Ein entspanntes Essen stand also in weiter Ferne und so beschloss ich, mit Ihnen einfach gemeinsam Tiere auf den Hotelblock zu malen, bis alle Erwachsenen entspannt gefrühstückt hatten.

Aus vier begeisterten Kids neben mir wurden bald zehn, weil sich noch einige vom Nachbartisch dazugesellt hatten. Wir malten bis kurz vor dem Mittagessen ;D.

K+M: Wer oder was hat dich auf die Idee gebracht, Bücher zu veröffentlichen, die mithilfe deiner scheppen Tierfiguren zum Zeichnen und Aquarellieren anregen?

R.Z.: An diesem Morgen im Hotel entstand die Idee zu einem Buch, denn wir hatten Kids von 3–11 Jahren am Tisch und ALLE haben mitgemalt. Auch die, die der Meinung waren, dass sie nicht malen könnten. Ich war so beeindruckt von den charakterstarken Wesen, die entstanden – allen voran the one and only „Dackel Detlef“ –, dass ich fand, es sei an der Zeit ein Buch dazu zu machen, um den Kids die Angst beziehungsweise den Druck vom „Losmalen“ zu nehmen und zu zeigen,

Abbildung aus dem Inhalt der Bücher: © Ramona Zirk/halfbird Verlag 2022/2024.

dass zu große Bäuche oder zu kurze Beine absolut salonfähig sind und dass Perfektion keinen Charakter hat – Scheppness aber schon.

Am Nachmittag bei der Wanderung durch den Wald grübelte ich über einen Titel (meine Familie hat mich verflucht, weil ich ständig laut vor mich hinbrabbbelte) bis es endlich rauskam: Mal mit mir ein Krummtier.

Die Geburtsstunde!

Das Buch schlug ein und hat so manch einem Kind und Erwachsenen gezeigt, dass es kein „Ich kann nicht malen“ gibt. Es gibt nur ein „ich weiß noch nicht wie“. Und weil ich einfach schon sehr lange mit Wasserfarben illustriere und es liebe, jedem Tier so Leben einzuhauchen und es zu Charakteren mit Namen zu machen, entschied ich, das ebenfalls an andere weiterzugeben. Und so entstand zwei Jahre später die „Aquarellier mit mir ein Krummtier“-Version.

K+M: Wie lautet dein pädagogischer Ansatz? An wen richtest du dich mit den Büchern?

R.Z.: Haha! Ich muss lachen! Denn wenn ich eines NICHT bin, dann pädagogisch. Ich habe einfach einen argen innerlichen Antrieb, andere Menschen anzustecken mit Dingen, die mich wirklich glücklich machen. Und das sind Dinge, die durch meine Hände entstehen. Allem voraus

das Malen. Durch meine Follower*innen auf Instagram und auch durch meine eigenen Kinder habe ich festgestellt, dass es für viele Menschen nicht selbstverständlich ist, etwas selbst mit den Händen zu machen. Da stecken häufig starke Selbstzweifel in vielen. Sei es aus Angst vor Perfektion, dem Versagen, dem Nicht-Wissen-wo-anfangen … Ich weiß gar nicht, warum es diesen Menschen so geht, aber das spielt eigentlich auch gar keine große Rolle, denn ich weiß, wie man so etwas überwindet – nämlich durch Machen! Durch Scheitern, Dazulernen und Wiederholen.

Um die erste Hürde dieses Anfangens zu nehmen, habe ich begonnen, unkonventionelle Bücher zu machen. Sie richten sich an alle, die Dinge nicht mit dem Kopf, sondern mit den Fingern angehen wollen. Frei von Perfektion und frei von irgendwelchen Normen. Dafür aber mit einer verdammt großen Portion Charakter, Scheppness, Freude und Mut.

K+M: Abgesehen von der Technik selbst: Inwiefern unterscheiden beziehungsweise ergänzen sich die beiden Bücher? Und was hat es mit den unterschiedlichen Formaten auf sich?

R.Z.: Die Bücher unterscheiden sich abgesehen von der Technik durch den Schwierigkeitsgrad voneinander. „Mal mit mir ein Krummtier“ ist sozusagen das Einsteigerbuch. Sobald du einen Stift halten kannst und

etwas damit anzufangen weißt, ist das Buch geeignet (wir haben mit 3 Jahren begonnen). Es startet ganz am Anfang, ganz vorne. Es macht sozusagen Mut. Und hat man dadurch dann entdeckt, dass man ein kleiner Picasso oder eine kleine Picassine ist, kann man zu „Aquarellier mit mir ein Krummtier“ übergehen und die Tiere mit Wasserfarben so richtig zum Leben erwecken, sie weiterdenken. Das ist kein Muss, aber vielen macht es Freude, ihre Krummtiere weiterzuentwickeln.

Im ersten Band ist das Format relativ lang, da ich wollte, dass die ersten wundervollen Kreationen, die entstehen, wie in einer Art Erinnerungsbuch für die Ewigkeit festgehalten sind. Man malt deshalb direkt ins Buch auf der rechten Seite. Ich weiß, das finden viele befremdlich, aber ich kann aus Erfahrung sagen: „Wenn man in ein paar Jahren reinschaut, ist das unglaublich toll – und kein loses Blattwerk dieser Welt würde man so lange aufheben wie die „Krummtier-Bibel“ ;).

Die Aquarell-Version ist dahingehend etwas kürzer, da man nicht direkt ins Buch malt. Dafür kann man es ausgeklappt gut vor sich auf den Tisch legen um nachzumalen.

K+M: Am Anfang war welches Krummtier?

R.Z.: Man ahnt es ja fast: Dackel Detlef. Er war der erste und er ist das meistgemalte Motiv seit jeher. Er ist einfach zum Knutschen in seiner Wurstform, egal ob dick oder dünn, den nimmt jeder mit nach Hause.

K+M: Dackel Detlef ist ikonisch, heißt es im Buch „Mal mit mir ein Krummtier“. Wie kam es dazu? Und gibt es noch andere bemerkenswerte Tierfiguren?

R.Z.: Ich weiß gar nicht mehr, wann der erste Dackel entstand, aber er begleitet mich seit Jahren. Ob als Kuscheltier, Rassel, Bettwurst, Patch, Brettchen, Bügelbild, Sticker … Dackel Detlef hat im Sturm die Herzen erobert und er ist von halfbird nicht wegzudenken. Wir haben aber auch noch andere Best Buddies für Detlef kreiert, es gibt Gans Gerda, Maik den Marienkäfer, Helge das Eichhörnchen, die Neintagsfliege, Fred Fuchs, Krokodil Kordula, Erdmännchen Schorsch, Spacehorn Sibill …

K+M: Was bedeutet eigentlich der Verlagsname halfbird? Er erzeugt ja eine Vorstellung, aber ...

R.Z.: Seit etwas mehr als 20 Jahren male ich. Und es gab mal eine Phase – ich nennen sie liebevoll „die Zwangsneurose“ (bitte nicht wörtlich zu nehmen ;-)), da habe ich monatelang Halbvögel gemalt. Runder Körper, lange Stummelbeinchen, kleiner Schnabel. Ich konnte nichts anderes malen. Es war grotesk :D und damals schwor ich mir, sollte ich jemals ein Unternehmen gründen, ich werde es „halfbird“ nennen. 2014 war es dann soweit.

K+M: Liebe Ramona, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Wir wünschen dir und uns noch viele schöne Krummtier-Bücher!#

Sie sind anrührend, bezaubernd, charakterstark, lustig, aus der Form geraten und immer wiedererkennbar: Krummtiere. So nennt Ramona Zirk ihre charmanten Tierzeichnungen und -aquarelle. Mit ihrer Hilfe ermuntert die Illustratorin Kinder und Eltern dazu, einfach draufoszumalen.

Mal mit mir ein Krummtier

Ramona Zirk, 84 S., zahlr. Abb., 30 x 21,5 cm, Halbleinen, dt., Halfbird 2022, ISBN 9783000714702, EUR 29,90 (D), EUR 29,90 (A)

Aquarellier mit mir mein Krummtier

Ramona Zirk, 76 S., zahlr. farb. Abb., 26,5 x 21,5 cm, Halbleinen, dt., Halfbird 2024, ISBN 9783000759598, EUR 29 ,90 (D), EUR 29,90 (A)

Das Who’s Who der Collage-Technik

Ein Überblick über die aktuelle Praxis

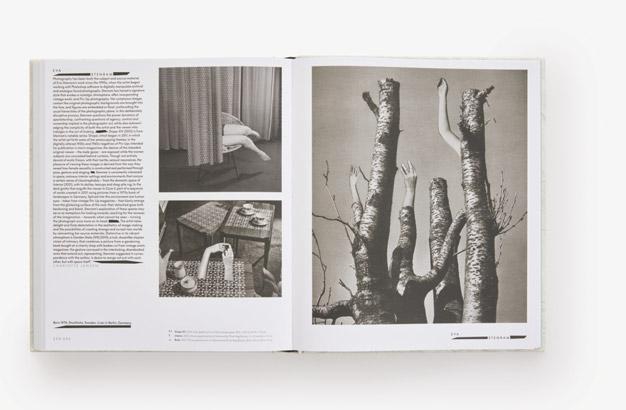

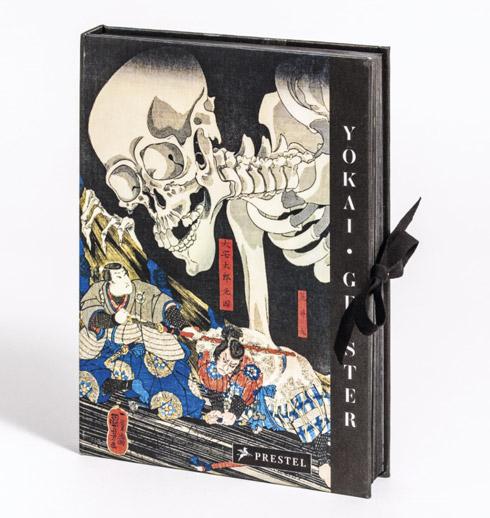

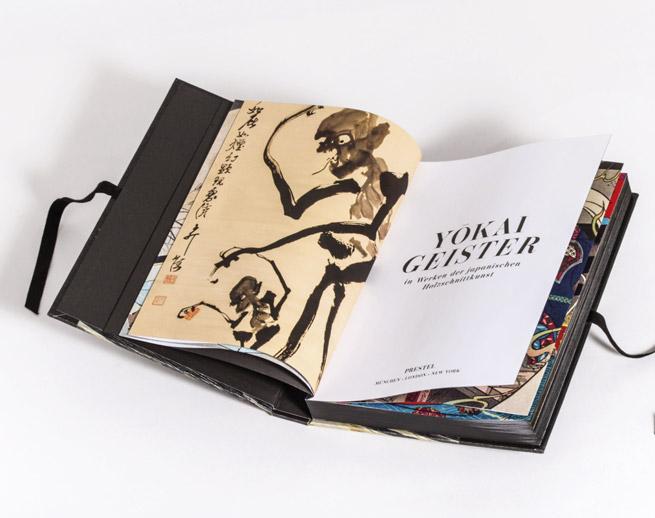

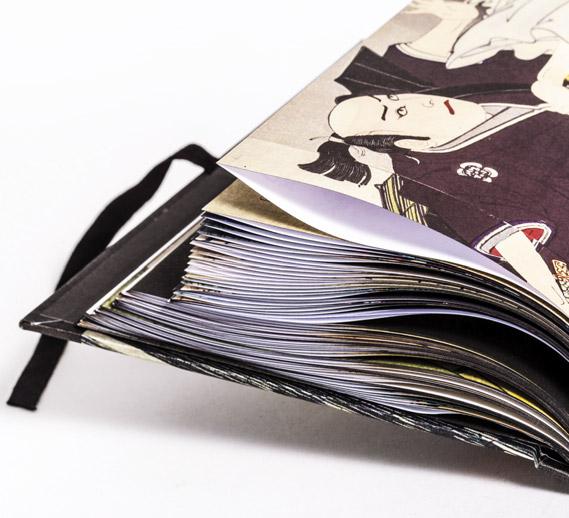

Vitamin C+. Collage in Contemporary Art

304 S., 560 Farbabb., 25 x 29 cm, geb., engl., Phaidon Verlag 2023, ISBN 9781838665579, EUR 59,95 (D), EUR 59,95 (A)

Die Collage ist eine experimentelle künstlerische Ausdrucksform. Seit ihren Anfängen bis zur heutigen digitalen Zeit steht die facettenreiche Kunst für kreative Freiheit. Aus vorgefundenen Bildern entstehen durch Schneiden, Reißen und Kleben fragmentarische Formen. Seit einiger Zeit hat diese Technik das Spektrum ihrer Möglichkeiten um textile Materialien und digitale Manipulation erweitert. Die Collage ist beliebt und erlebt weltweit ein Revival. „Vitamin C+. Collage in Contemporary Art“ schaut über den Tellerrand und stellt 108 Kunstschaffende aus 40 Ländern vor, die diesen dynamischen und experimentellen Ansatz der Bildgestaltung neu entdecken. Eine wertvolle Quelle der Inspiration.