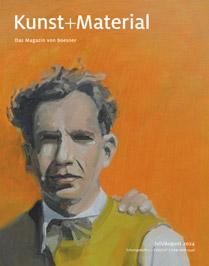

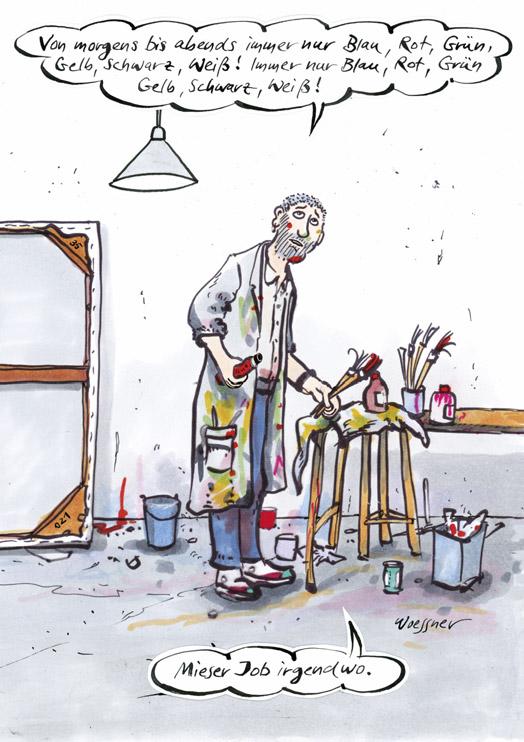

Kunst+Material

Das Magazin von boesner

Idee, Malerei, Gestaltung, Fotogra

Liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal ist das Geräusch der Stille unüberhörbar. Wer an Sommertagen Ruhe sucht und sich in die Natur zurückzieht, spitzt schnell die Ohren. Ob im schattigen Winkel des Gartens, unter einem Baum im Gras oder auf einem zurückgezogenen Fleckchen am Ufer: Es brummt, summt und zwitschert, ein Rascheln und Zirpen ist zu vernehmen, ein Blätterflüstern oder leises Plätschern vielleicht ... Hören Sie unbedingt hin, denn eine natürliche Geräuschkulisse verhilft zu innerem Gleichgewicht, so die Hirnforschung: Biologische Töne dienen der Entspannung und helfen, das Denken neu zu organisieren und dabei die Gedanken fließen zu lassen – also die besten Voraussetzungen für kreative Ideen.

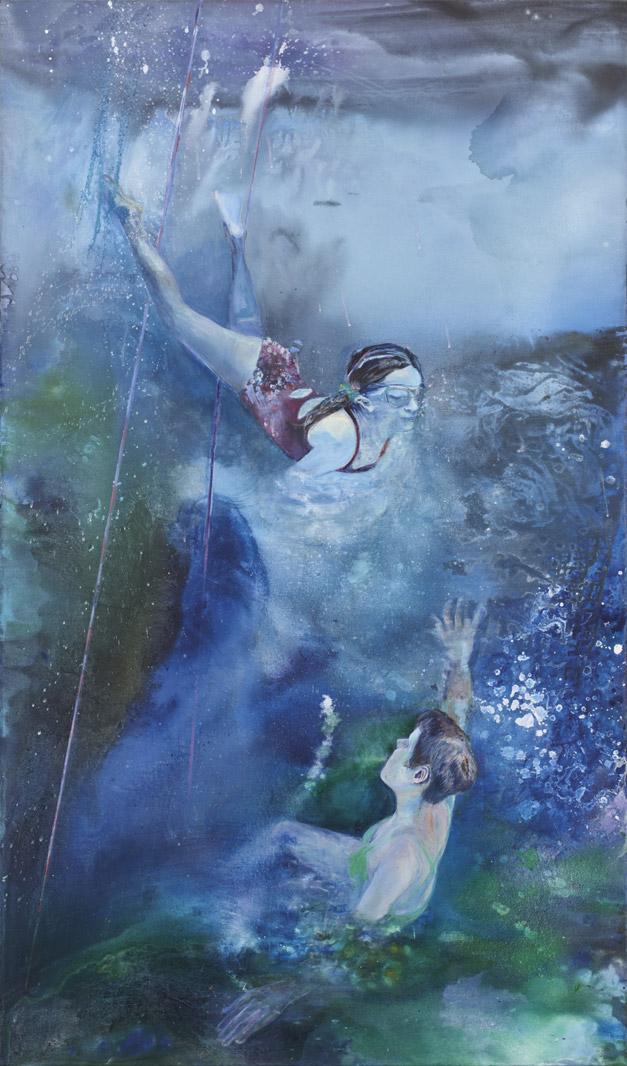

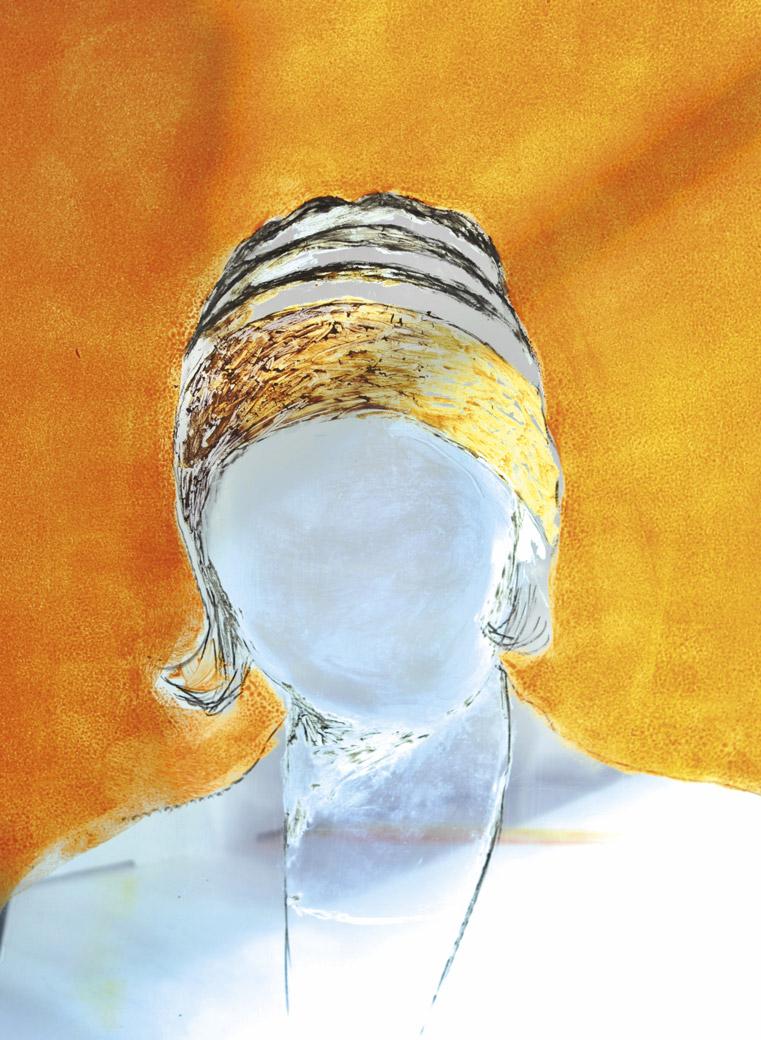

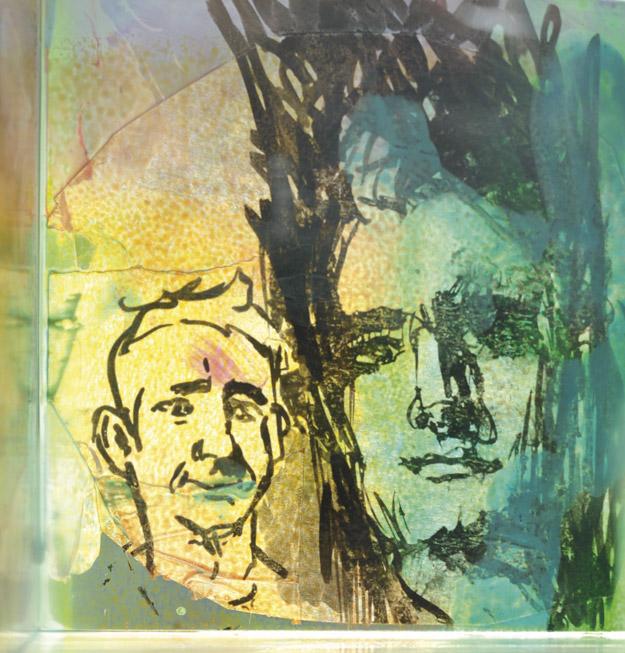

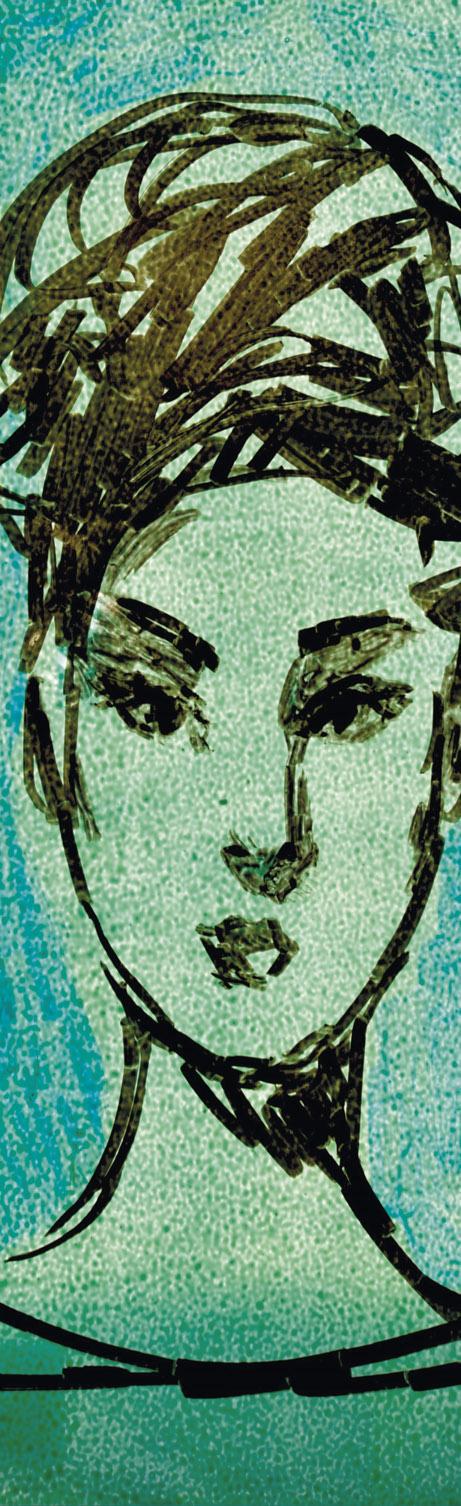

Eine ganz andere Seite der Natur offenbart sich in den Werken von Alexia Krauthäuser. Die Protagonisten der Düsseldorferin ringen mit atmosphärischen Zuständen, die Spannungen zwischen Mensch und Schöpfung sind förmlich mit Händen zu greifen. Thomas Hirsch hat die Künstlerin in ihrem Atelier besucht und stellt fest: Alexia Krauthäusers Malerei zeigt sich als Handlung zwischen Geheimnis und Abenteuer, in der sich auch Farbgewitter über der Leinwand entladen.

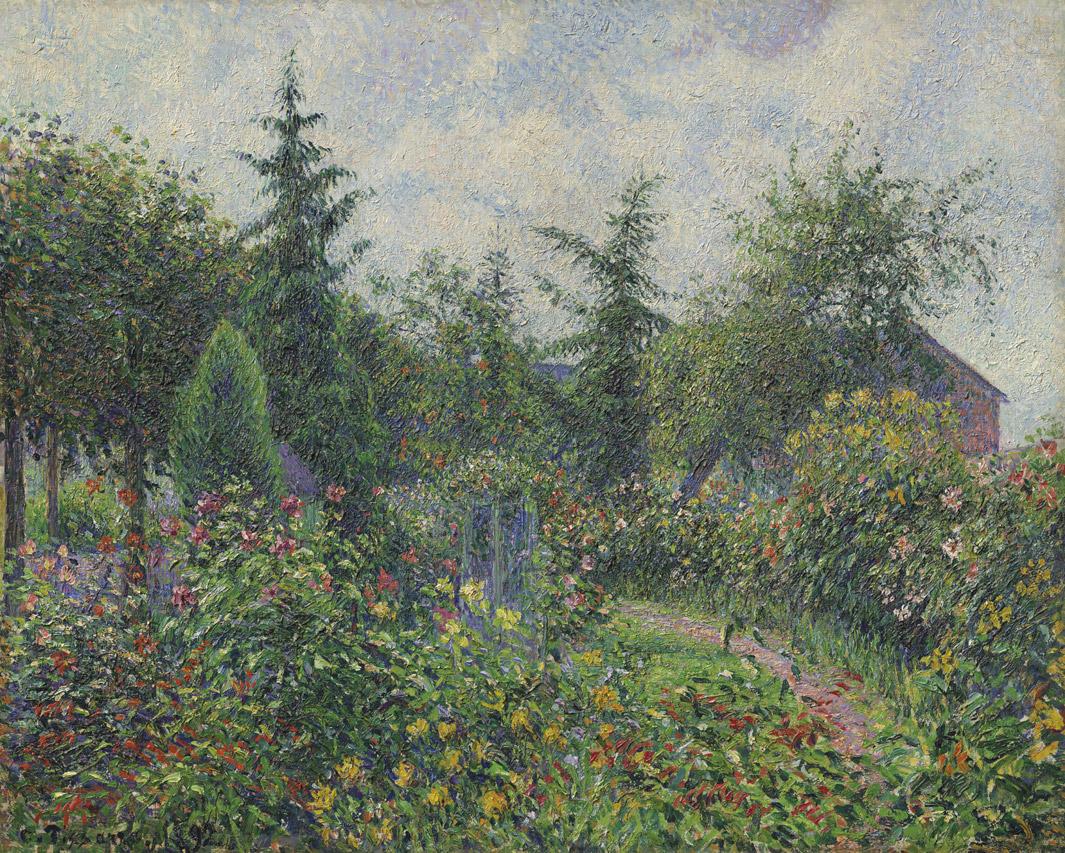

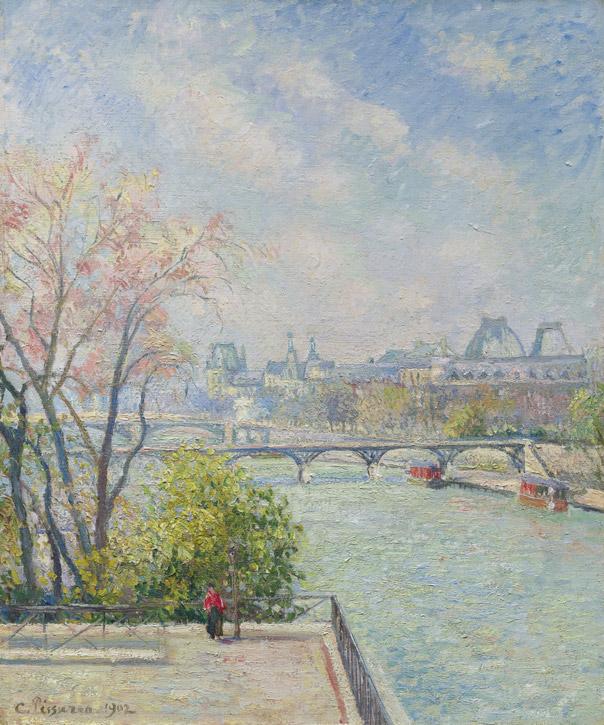

Der sanfte Blick Camille Pissarros richtete sich auf Gärten und Szenen des bäuerlichen Lebens, auf Stadtlandschaften oder die Häfen der Normandie. Wie sehr er die Schönheit des Alltäglichen schätzte, zeigt in Potsdam die große Ausstellung „Mit offenem Blick. Der Impressionist Pissarro“. Zu sehen sind über einhundert Werke des Künstlers, der in Frankreich lebte und arbeitete, mit französisch-portugiesischen Wurzeln in der Karibik aufgewachsen war und zeitlebens die dänische Staatsbürgerschaft behielt.

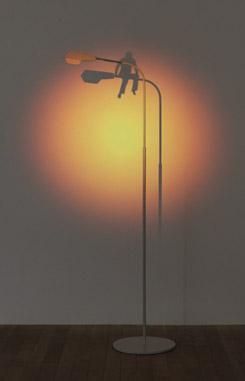

Wer die lichterfüllten Monate liebt, kann sich auf die Inspirationsseiten freuen: In „Lichtblicke“ zeigt Ina Riepe, wie sehr sich Malerei auf Acrylglas das Spiel von Transparenz und Opazität zunutze macht. Susanna Partsch erläutert die Herkunft und den Gebrauch von Ultramarinblau, dem einst mühsam aus Lapislazuli gewonnenen Pigment. Und natürlich bietet die aktuelle Ausgabe von Kunst+Material noch viele weitere spannende Themen: Jörg Restorff stellt in seinem großen Special die Lackkunst vor, die in China seit Jahrtausenden mit dem Harz des Lackbaumes Oberflächen veredelt und sie fast unverwundbar macht. Selbstverständlich gibt es auch wieder Materialtipps, Anregungen und Buchempfehlungen für entspannte Momente – ob in der Hängematte, am Strand oder unterwegs.

Einen schönen Sommer wünscht

Dr. Sabine Burbaum-Machert

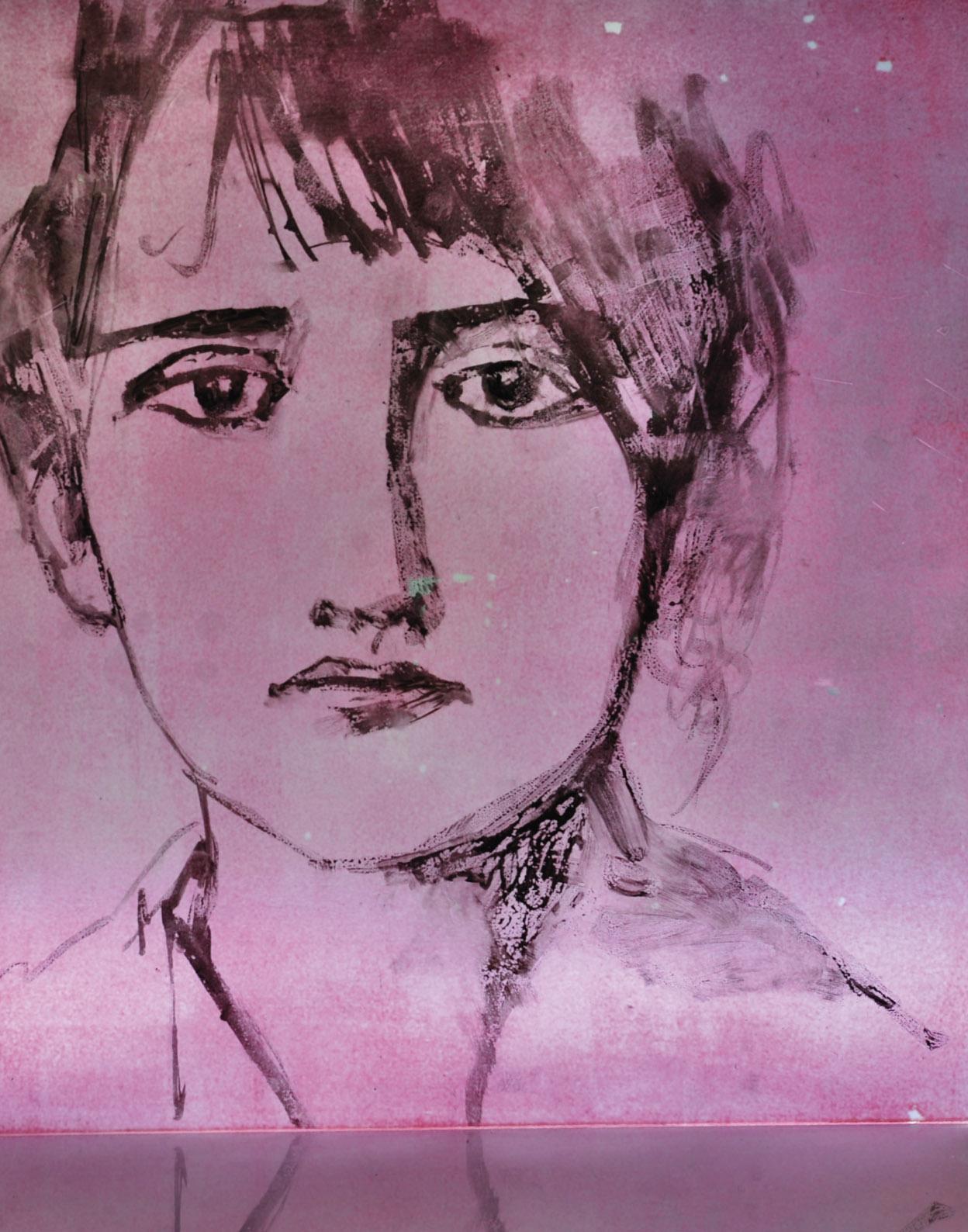

Porträt

6–17 Im Strudel der Erzählungen

Die Düsseldorfer Malerin Alexia Krauthäuser

Thema

18–31 Exotisch, hauchdünn und praktisch unverwundbar Lackkunst überbrückt Kontinente, dient unterschiedlichsten Zwecken und macht das Leben schöner

Inspiration

32–39 Lichtblicke

Persönlich

40–41 Ungeplante Zufallsformen Bernhard Krug arbeitet auf Gesso-Malplatten

Hintergrund

42–45 „Azzurro oltramarino ist wahrlich eine edle Farbe“

Technik

46–51 Mustergültig

Bücher

52–61 Bücher, Buchtipps 91 Kunst+Material im Abonnement

Labor

62–63 Mit unbegrenzter Haftung

Ausstellungen

66–71 Wegbereiter moderner Gestaltung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“ in Weil am Rhein

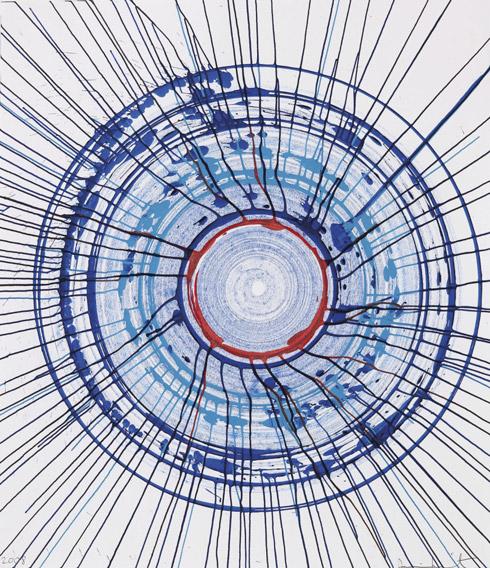

72–73 Das Geheimnis des Kosmos Vija Celmins in Riehen/Basel

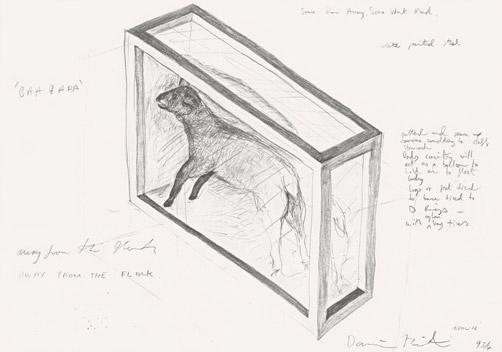

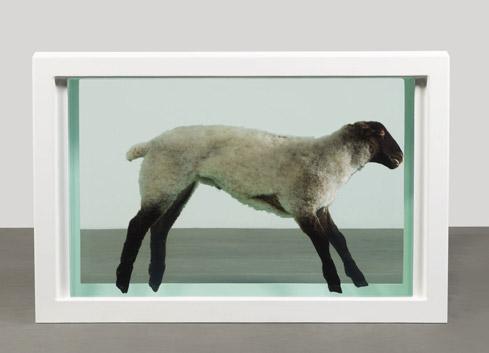

74–77 Zeichnen als offene Denkbewegung Damien Hirst in Wien

78–83 Die Schönheit des Alltäglichen Camille Pissarro in Potsdam

84–90 Termine

92–93 Kurz notiert

94–95 Im Gespräch

96 Vorschau, Impressum

Titel: Alexia Krauthäuser, Siblings, 2024, Mischtechnik auf Nessel, 165 x 180 cm, Foto: Alexia Krauthäuser.

Im Strudel der Erzählungen

Die Düsseldorfer Malerin Alexia Krauthäuser

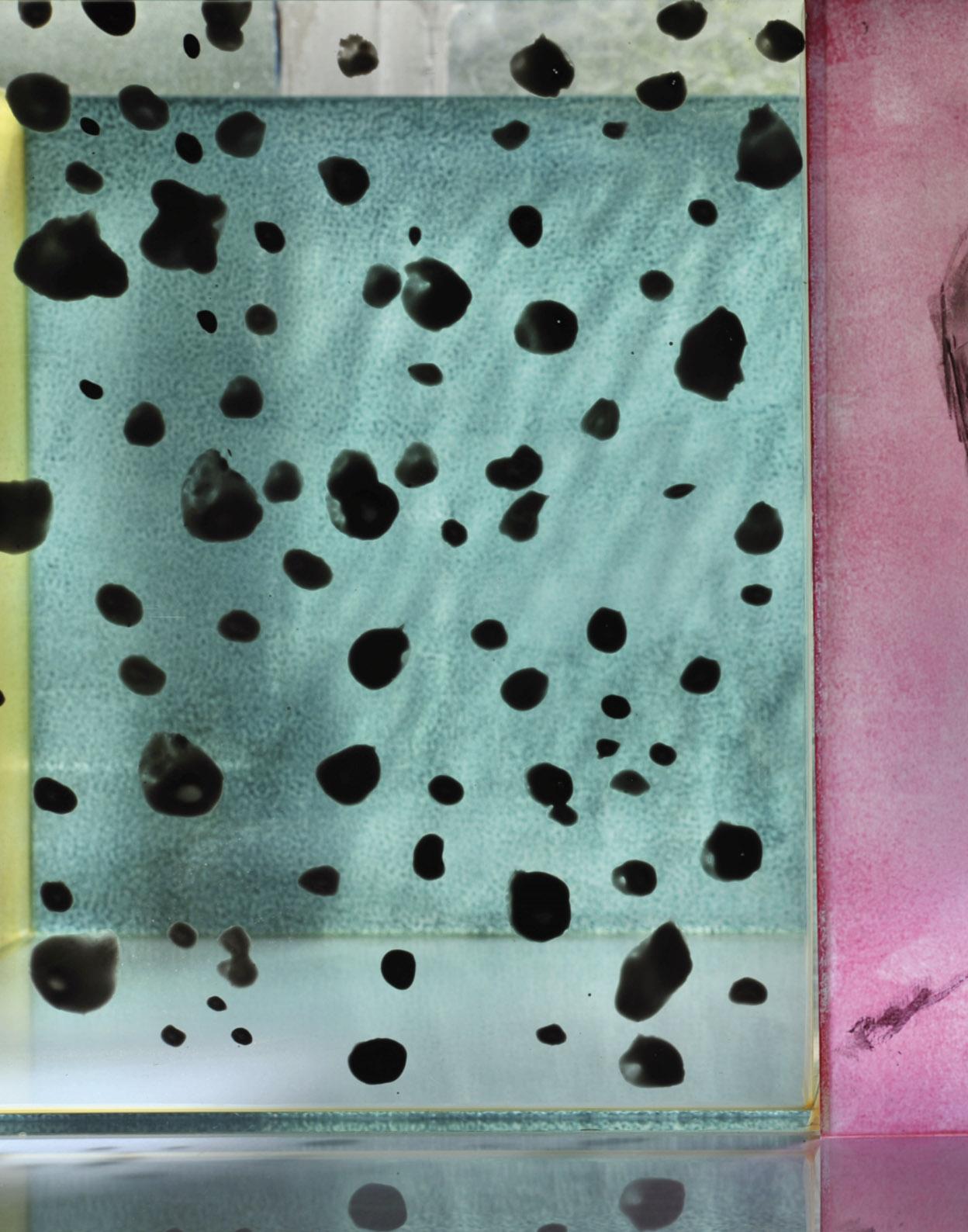

Das Bildformat von Vergebung (2023) ist ausgewogen und gut überschaubar. Vis-à-vis und für sich allein im Atelier gehängt, ermöglicht es das aufmerksame Schweifen des Blicks über die Ereignisse und Details, die sich auf der Bildfläche abspielen, aufeinander verweisen und miteinander verzahnen: Vergebung ist ein Schlüsselwerk in der Malerei von Alexia Krauthäuser. Im Zentrum der Darstellung knien drei Männer nebeneinander und wischen die Intarsien, als gelte es, sie für einen besonderen Anlass zu reinigen. Zur Synchronie ihrer Handlung trägt bei, dass die Männer gleich gekleidet sind und gleichsam in Kabinen eingefasst sind. Jeder „bespielt“ ein eigenes Fußbodensegment, welches in schrägen Schnitten begrenzt ist, sodass das simultane Geschehen an ein Kaleidoskop erinnert. Inmitten der verschiedenen Holzkonstruktionen stellt sich ein nostalgischer Ton ein. Rechts schiebt sich ein Balken wie ein Deckensturz in das Bild hinein. Dazu windet sich eine Treppe wie zum Dachboden in die Höhe. Daneben wischen die Männer die Dielen und nehmen so Kontakt mit dem Boden auf. Aber das Wasser, welches sie verteilen und vorwärtstreiben, ist viel zu viel, es schäumt auf und schlägt Wellen. Dramatisch jedoch sind die von oben einbrechenden Wassermassen, vor denen sich der linke Mann mit einer seitlichen Wendung schützt.

In diesem absurden und bedrohlichen, wie längst vergangenen und nurmehr erinnerten, aber doch auch konkret vorstellbaren Bildgeschehen veranschaulicht sich buchstäblich, wie das Gemälde selbst „gemacht“ ist: dass es auf der Verteilung von Farben auf einer planen Fläche beruht und dazu mit Wasser angereichert

ist. Mit den Mitteln der Malerei zeigt Alexia Krauthäuser Szenen, welche gänzlich in die Fantasie abschweifen und wieder hart in der Wirklichkeit landen. Sie konfrontiert unterschiedliche Ereignisse zwischen drastischer Realität und nicht-greifbarer Räumlichkeit aus hauchfeinen Schleiern. Die gegenständliche Erzählung geht mit Strukturen der geometrischen Abstraktion einher, nicht nur in den Intarsien, sondern mehr noch im Oval links davon. Das gilt auch für die Wendeltreppe, die, je höher man aufblickt, umso mehr aus Fächern in schattierenden Grün-, Blau- und Gelbtönen besteht und in sich verschoben ist. In der Vertikale kippend und gefaltet, kehrt eine verwandte Konstruktion in der linken Bildhälfte horizontal, gewunden um eine Stange, wieder. Alles wirkt gleichermaßen luxuriös und eng und verschachtelt – und umso aussichtsloser. Unterhalb des ausfransenden Farbrasters öffnet sich eine bodenlose Tiefe, die mit ihrem matten zarten Blau und Grün das Geschehen beruhigt und vielleicht wie unter Wasser wirkt, gar wie die Tiefsee und jedenfalls eine andere Sphäre beschreibt. – Alexia Krauthäuser nickt: Der Titel versteht sich symbolisch. „Vergebung“ spricht das SichReinwaschen von Schuld an und hofft („mit sich im Reinen“, wie es gemeinhin heißt) auf einen Neubeginn in der Gegenwart und für die Zukunft.

Mit solchen Bildern gehört Alexia Krauthäuser zu den interessantesten figürlichen Malerinnen ihrer Generation. In ihren Gemälden ist der Mensch unserer Zivilisation mit den Elementen der Natur konfrontiert. Seine Errungenschaften und seine Einrichtung in der Welt treffen auf eine kosmische Zuständlichkeit, vor-

Foto: Katja Illner.

[1] Alexia Krauthäuser in ihrem Atelier mit der Arbeit Tanz (in der Entstehung), 2025, Mischtechnik auf Nessel, 175 x 165 cm,

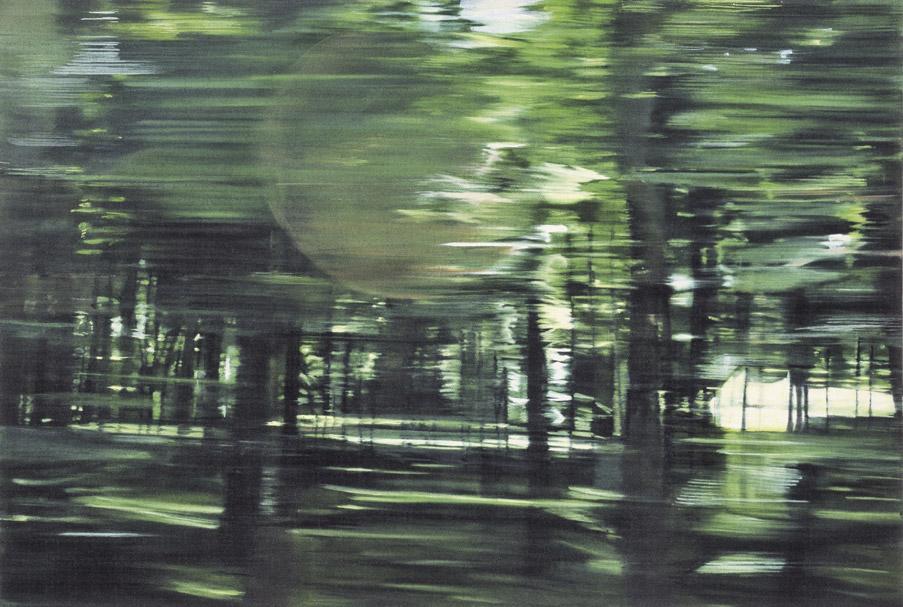

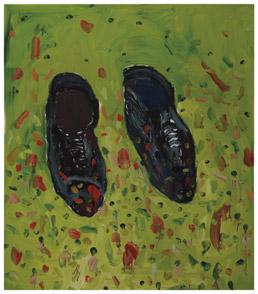

Eine solche Dynamik des Geschehens, bei dem alles in Veränderung ist, kennzeichnet bereits die Malereien Anfang der 2000erJahre, mit denen Alexia Krauthäuser nach ihrem Kunststudium in die Öffentlichkeit trat. Auf Figuren verzichten diese Bilder noch. Sie thematisieren das Sehen und Empfinden mit allen Sinnen und überschreiten dabei die Grenzen der Abstraktion gewaltig. Dafür war die Situation einer „Vorbei-Fahrt“ geeignet, wie bei dem unbetitelten Gemälde von 2002, welches auf der fotografischen Ansicht der Landschaft durch die Fensterscheibe eines schnell fahrenden Zuges beruht. Das weiche, leuchtende und tiefe Grün nimmt in teils fetzenartigen, teils langgezogenen Streifen

die Horizontale der Fahrt auf. Das Tempo raubt den dunklen Bäumen, die sich in der Vertikalen halten, geradezu ihren Halt, auch wenn sie, durchschossen von weißen Flecken aus Natur und gleißendem, aufblitzendem Gegenlicht, auf dem Waldboden aufsitzen. In der räumlichen Staffelung der Ferne wirken die Stämme dünn, zerbrechlich, schließlich vereinzelt und einzeln. Auf dem Glasfenster zeichnet sich die Spiegelung der Sonne als verschobene gelb-grüne Erscheinung gerade noch ab. In der idealen Ruhe des Zugabteils scheint es, als wäre man selbst unbewegt und die Landschaft rase an einem vorbei und löse sich dabei allmählich auf. Die Fensterscheibe, deren Begrenzung unsichtbar bleibt, wird zum Bildschirm. Bereits in diesem Gemälde ist die Malerei als Handlung – ausgeführt mit breiten faserigen Pinselstrichen auf der Leinwand – präsent, auch als Verdeutlichung der Illusion auf der ebenen Fläche, die als Fensterscheibe das „Draußen“ wiedergibt. Auch künftig greift Alexia Krauthäuser immer wieder auf ein saftiges Grün zurück, das aus der Natur abgeleitet ist, und experimentiert mit Distanz und Teilhabe und mit dem Betrachter-Standpunkt. Sie verwendet das große Format, welches den Panoramablick ermöglicht und den Betrachter umfängt und in dem er sich verliert. Vor allem aber zeigt sich in ihren Schilderungen der Konflikt zwischen dem Menschen und der Schöpfung, zwischen Zivilisation und Natur.

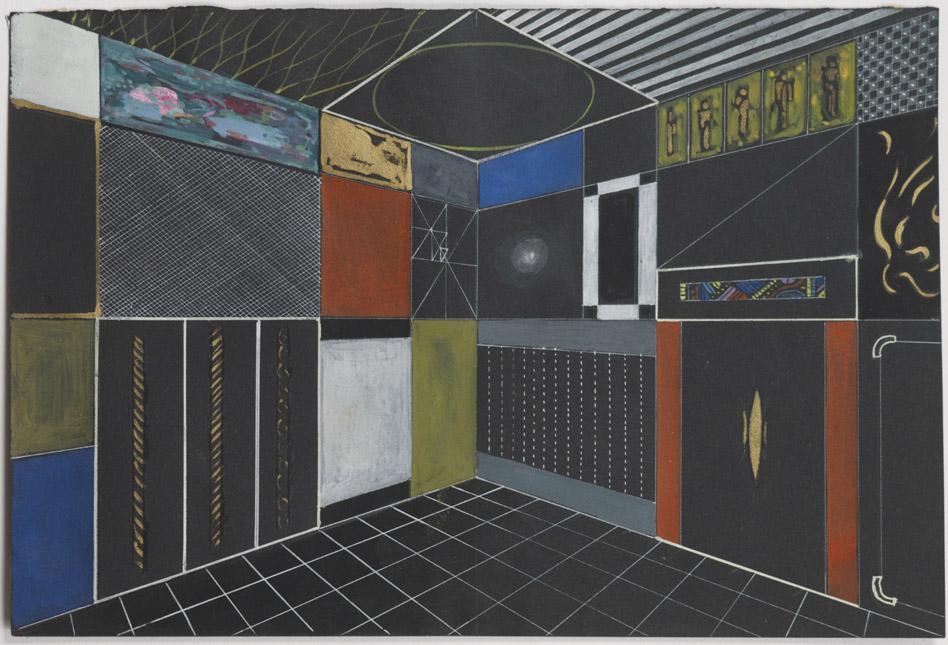

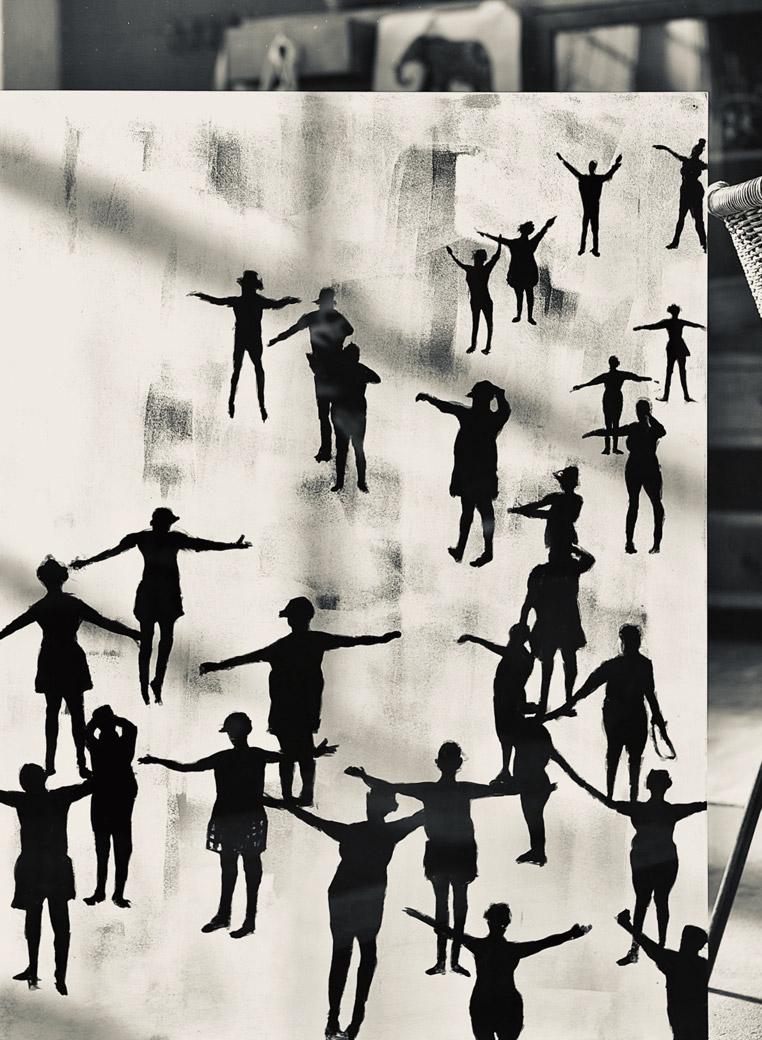

Alexia Krauthäuser wurde 1971 in Bergisch Gladbach nahe bei Köln geboren. Sie hat an den Kunstakademien in Münster und Düsseldorf studiert. Die Werke der Professoren ihrer Malklassen – Udo Scheel und Jan Dibbets – unterscheiden sich komplett, getragen in Versatzstücken, mitunter wie eine Collage. Der Realismus interagiert mit einer Abstraktion, die atmosphärische Temperierungen auslöst und ebenso präzise in Form gesetzt wie malerisch zugelassen ist. Dabei sprüht und fließt es, bilden sich Schlieren, kristalline Risse und transparente Schichten, in denen sich über der partiell durchscheinenden Leinwand Farbgewitter entladen. Die Menschen wirken inmitten oder am Rand der mit geometrischen Feldern und trennenden Flächen angelegten oder doch gänzlich gegenstandsfreien Darstellungen verlassen und wie in eine fremde Welt versetzt. Den Naturkräften ausgesetzt, müssen sie sich ihre physische Stabilität und ihre Selbstbehauptung buchstäblich erarbeiten. Sie stehen mit den Füßen fest auf dem Boden oder sichern sich auf allen Vieren ab. Sie sind in einem Hochstand geschützt und in wärmende Kleidung gehüllt –oder sie verlassen eben die Schwerkraft und springen durch den Raum.

[2] Vergebung, 2023, Mischtechnik auf Nessel, 140 x 100 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

und irgendwie scheint es, dass in ihrer Malerei Aspekte und Präferenzen von beiden unter neuen Gesichtspunkten vorkommen und zusammenfinden. Udo Scheel, der in Münster unterrichtet hat, platziert fragmentarisch abstrahierte Figuren im weiten Raum, welcher durch die Füllung mit perspektivisch verzerrten Gegenständen als Interieur zu verstehen ist. Dabei stellt sich ein erzählerischer Klang mit unterschwellig psychischen Spannungen ein. Jan Dibbets, bei dem sie in Düsseldorf nach Anfängen bei Rissa studiert hat, nimmt eine tragende Rolle in der Concept Art ein und hat dazu Beiträge zur Land Art geliefert. Seine Beschäftigung mit Fragen der Perspektive und den Erscheinungen der Natur hat ihn als Teil seines multimedialen Schaffens auch zu Malerei geführt, die anhand architektonischer Situationen das Sehen untersucht. Alexia Krauthäuser nun malt weite Räume, die zwischen natürlicher und architektonischer Landschaft wechseln und oft in einer Unruhe verfangen sind, welche die verschiedenen Zonen der Bildfläche auflöst und sie als Zustände im All-Over verknüpft: Sicher ist am Schluss nichts mehr. Dazu passt der Name der Künstlerinnengruppe „Terrain Vague“, die sie

2014 gemeinsam mit drei Kolleginnen als Ausstellungsgemeinschaft gegründet hat. Verbindend ist, dass alle Malerei betreiben, in Düsseldorf studiert haben und dort leben und sich Phänomenen der gegenständlichen Welt zuwenden. Für alle ist Malerei ein Geheimnis und eine Herausforderung, die im Prozess oft unabsehbar ist.

Krauthäusers Bilder sind von einer expressiv vorgetragenen Theatralik bestimmt. Im Querformat Sturm (2007) ist die Natur die Bühne. Der Titel spielt auf Shakespeares Stück „Tempest“ an. „Tempest“ ist aber auch eine Segelboot-Klasse. Mit der Winzigkeit des Schiffes im Bildgeschehen klingt noch die Metapher vom Sturm im Wasserglas an und verlegt die Szenerie ganz auf eine emotionale Ebene. Ein kahlköpfiger Mann in Badehose und weißem Hemd beugt sich wie Gulliver zum Strand hinab und bewegt das Schiffchen in dem flachen Wasser zu seinen Füßen. Mit seiner Geste lädt er die Leere der freien Umgebung auf, als würde sich die Erschütterung auf die Natur zu beiden Seiten übertragen. Eine geradezu kosmische Steigerung kennzeichnet die rechte

[3] Ohne Titel, 2002, Acryl auf Nessel, 150 x 200 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

Bildhälfte, die mit Verfahren, die an die Batik und das tachistische Schleudern von Farbmaterie erinnern, die Schatten von Gestrüpp über und auf der Erde und Assoziationen an Höhlenmalerei, den Schaum von Wasser oder Reste von Schnee evoziert. Das Chaos ist höchst strukturiert. Die linke Hälfte entwickelt – ganz anders – eine brodelnde Dreidimensionalität, hier türmt sich die Brandung des Meeres wie in einem Gemälde von Courbet auf. In erweitertem Sinne ist der Mensch der Strippenzieher, der in die Natur eingreift und sie verändert und sie doch nicht kontrollieren kann. Sie entgleitet ihm.

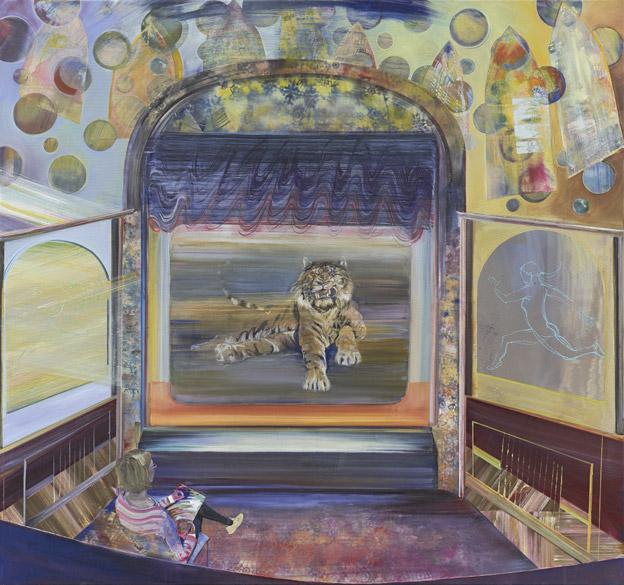

Die Menschen in den Gemälden von Alexia Krauthäuser sind oft vereinzelt, manchmal auch isoliert. Sie sind von viel freiem Raum umgeben, aber sie wissen, was sie tun und sind immer Handelnde, dabei Schauende. Ihre Blicke sind zielgerichtet. Sie machen sich alleine auf die Reise, sammeln Erkenntnisse, treten Expeditionen an oder sind Zuschauer im Kino in einer Vorführung, die nur für sie stattzufinden scheint. Oder sie bilden doch eine kleine Gruppe, stecken die Köpfe zusammen und forschen

gemeinsam, miteinander vertraut. Ein Aspekt dahinter ist das Abenteuer der Malerei mit seiner Illusion und seiner Desillusionierung. In der vermeintlichen Entleerung tritt der Bildraum mit den Nuancen der Farbe in den Vordergrund. Was Alexia Krauthäuser an Malschlachten auf der Leinwand zelebriert, ist in dieser Form und Intensität beeindruckend. In mehreren Schichten aufgetragen und dann partiell wieder abgenommen, holt sie Motive und Farbverläufe aus der Tiefe hervor und lädt sie mit Bedeutung auf. Sie lässt Farbnasen fließen oder trägt die Farbe vollends flüssig auf und kippt die zunächst plan liegende Leinwand leicht schräg, sodass sich die Substanz kontrolliert zufällig verteilt und gegen jede Vorstellung von Ornament anordnet. Dazu arbeitet sie mit Acryl, Aquacryl, Tusche, Gouache, Aquarell und Acrylspray, auch mit Abklebungen, die nach ihrer Abnahme für scharfe Kanten, aber auch punktuelle Farbverdichtungen sorgen. Farbe fließt und rinnt, tropft und spritzt auf der Fläche der Leinwand wie das Wasser in den Bildern von Sturm bis hin zu Vergebung: Müsste da nicht das Atelier mit seinem Boden komplett mit Farbspuren übersät sein?

[4]

,

Sturm

2007, Mischtechnik auf Nessel, 75 x 180 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

Überhaupt nicht. Vielmehr sind die Ordnung und die weißen Wände im Atelier Voraussetzung für die Übersicht während der malerischen Prozesse. Und Alexia Krauthäuser ist die Ruhe selbst, zurückhaltend und geduldig. Das Atelier befindet sich in Flingern, einem der vitalsten Stadtteile von Düsseldorf. Hier haben alternative Läden, Mode- und Feinkost-Geschäfte, Eisdielen und Cafés und gleich mehrere Galerien eröffnet, darunter hochkarätige Ausstellungsräume. Hier veranstaltet die Philara Collection in einer ehemaligen Glaserei ein Programm zur jungen Kunst. In den Hinterhöfen sind etliche Ateliers angesiedelt und

hier merkt man am deutlichsten, dass Düsseldorf mit seiner Kunstakademie eben auch eine Künstler*innenstadt ist. Der Straßenverkehr mit den Autos in Konkurrenz zur Straßenbahn sorgt für ständige Unruhe. Die Baustellen versprechen eine Verbesserung der Wohnqualität, lassen aber auch Tendenzen der Gentrifizierung ahnen. Das Atelier von Alexia Krauthäuser liegt nicht direkt hier, an den Achsen von Ackerstraße und Birkenstraße. Der Weg führt einige wenige Meter weiter durch eine Eisenbahnunterführung, und dann landet man plötzlich in einer anderen Welt, auf einer ruhigen Wohnstraße mit breitem Bür-

Nessel, 110 x 180 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

gersteig. In einem dieser Häuser befindet sich das Atelier im dritten Stockwerk. Es besteht aus zwei langgezogenen Räumen, sehr funktional, nichts lenkt von der konzentrierten Arbeit ab. Der eine Raum dient als Teeküche, zur Besprechung und in Teilen als Lager, um Gemälde und Zeichnungen bereitzuhalten und Ausstellungen vorzubereiten. Im anderen malt sie. Jetzt hängen hier für den Besuch die jüngsten Gemälde, dazu die kleinformatigen Malereien auf Papier, in denen oftmals Figuren aus privaten Fotos oder Zeitschriften collagiert sind. Erst recht bei diesen umgibt ein kreiselnder Farbstrom die Menschen. Das gesamte Format ist nun wie aus einer malerischen Bewegung heraus aktiviert und auch hier können sich kleinere Szenen neben dem großen Geschehen abspielen. Mitunter beziehen sich die Papierarbeiten und die großen Leinwände aufeinander, die Motive und Themen werden auf diesen weiterverfolgt und gewinnen an narrativer Vielschichtigkeit. Sowieso entstehen immer mehrere Bilder gleichzeitig, schon infolge der Trocknungsphasen und weil es hilfreich ist, zwischendurch Abstand zu gewinnen. Die Bilder würden zunächst aber lange im Kopf reifen, ehe es an die Malerei gehe, sagt Alexia Krauthäuser. Und erst dann „denkt“ sich das Bild zu Ende, ergänzen sich die Ereignisse und die malerischen Verfahren. Mit der gedämpften Tonalität verlagert sich das Geschehen weiter in die Innenwelt, und schließlich taucht sie selbst als Figur oder Porträt in einigen der Bilder auf Leinwand und Papier auf.

So wie die Darstellung des Wischens des Bodens (und vielleicht ja auch schon des Spielens mit den Fingern im Wasser) ein Hinweis auf das eigene malerische Handeln zum Bild hin ist, so wird der Einbezug von Zitaten aus der Kunstgeschichte zur Malerei über Malerei. Dann fällt etwa auf, dass in Vergebung exemplarisch Etappen der Geschichte der geometrischen Abstraktion aufeinander folgen. Der Realismus scheint sich dagegen zu formieren, indem er die geometrischen Intarsien abzuwaschen versucht, und läuft dabei selbst Gefahr, in einem Wasserfall weggespült zu werden. Das ist nur eine der Thesen und Seitenwege, die sich in diesen Bildern finden können.

[6] Unter Wasser, 2022, Mischtechnik auf Nessel, 170 x 100 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

Um wie viel mehr liegt diese zugelassene und ausgearbeitete Multiperspektivität dann in der Symbolik der Expedition vor, die in ungesichertem, unerforschtem Gelände stattfindet – auch das ein Querverweis auf die Malerei, die ihr Ziel noch nicht kennt, aber einer Spur folgt. Einflüsse auf dem Weg zur Bildentstehung sind das Theater und der Film mit den Verfahren der Simultaneität, des Berichtes auf dem Off (der noch durch die Anwesenheit des Erzählers gestärkt wird), des Kippens der Perspektive, der Kamerafahrt hin zur räumlichen Distanznahme und damit zur vermeintlichen Übersicht. Oder denken wir an die Schilderung eines

kreiselnden, aufschäumenden Nebels, der körperhafte Präsenz und undurchdringliche Substanz besitzt, in Andrej Tarkowskijs „Stalker“. Der japanische Fotograf Hiroshi Sugimoto hat in seiner berühmten Werkgruppe der Kinosäle in den grandiosen Filmkunsttheatern eine eigene Essenz für das bewegte Bild und sein Licht gefunden, indem er Filme, die auf den Projektionswänden von Anfang bis Ende abliefen, in einem einzigen fotografischen Bild als Langzeitbelichtung aufgenommen hat. Was auf seinen Fotografien schließlich auf der Kinoleinwand zu sehen ist, ist ein durchgehendes lichtes Weiß. Ausgehend von ihrem Respekt

[7] Siblings, 2024, Mischtechnik auf Nessel, 165 x 180 cm, Foto: Alexia Krauthäuser.

für Sugimoto übernimmt Krauthäuser nun die Architektur dieser Filmpaläste und seinen Bildaufbau. In einem Bild aus zwei unterschiedlich großen Malereien zeigt sie zentriert auf der Kinoleinwand, auf einer Bühne etwas zurückgesetzt, einen Tiger bzw. ein Lamm, welche sie Werken von Adolf von Menzel und Francisco de Zurbarán entnommen hat (Tiger and Lamb, 2021 bzw. 2020). So präsent, ja aggressiv-schläfrig sich der Tiger in seiner exotischen Kreatürlichkeit schier aus der Leinwand heraus aufrichtet, so abwesend und in sich versinkend wirkt das Lamm, bei dem es sich in der Kunstgeschichte um das Agnus Dei handelt. Hier ist

der Innenraum leer, dämmerig zwar, aber in seiner ganzen großzügigen Pracht des Vergangenen ausformuliert und als Erinnerung an einstige Zeiten gegeben. Ganz anders der Kinosaal mit dem Raubtier in seiner Mitte. Er zieht sich fast klaustrophobisch wie eine geschlossene Kammer mit hoher Decke zusammen, die mit ihren Leuchtkugeln fast in ein Himmelszelt überzugehen scheint. Er beherbergt, an die Seite gerückt, nur einen gewöhnlichen Stuhl. Auf diesem sitzt, in Rückenansicht beobachtet von der Galerie, eine Frau mit Brille und Kurzhaarschnitt in geringeltem Pullover und hellen Turnschuhen, die mit der linken Hand auf einen Block

[8] Crash, 2024, Mischtechnik auf Nessel, 160 x 180 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sari

zu zeichnen scheint. In der Vereinzelung und Konzentration ist sie ganz bei sich. Wie schon bei dem frühen Blick aus dem Zugfenster, trifft der Mensch auf eine von ihm getrennte Natur. Nun aber ist die erfassende, malende Person selbst sichtbar, ihr Resonanzraum ist erfasst und das Bild des Tigers selbst wird von oben durch einen Vorhang definiert. Sind die freilebenden Tiere real und direkt der Anschauung in der Landschaft entnommen oder doch nur Teil der Kunstgeschichte oder hier nun Szenen eines Filmes – oder ist nicht überhaupt alles eine Fiktion, wie es in „Mullholland Drive“ von David Lynch heißt? Alexia Krauthäuser ist Augenzeugin und macht uns zu Komplizen. Und dann wird deutlich, wie sehr es ihr bei ihren rätselhaften Bildern vor allem um das Bewusstwerden des Elementaren unserer Welt geht. Wie sich der Mensch als Teil der Erde zurechtfindet und in dieser unerschöpflichen Vielfalt seinen Ort und seine Berufung sucht. Wie er im besten Fall Verantwortung übernimmt. Damit verbunden ist hier die Frage, was die Malerei zu leisten vermag: Was kann man tun, wenn man, mit dem Blick von außen, bereits mittendrin ist.#

Thomas Hirsch

[9] Tiger and Lamb, 2020, Mischtechnik auf Nessel, 100 x 100 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

[10] Tiger and Lamb, 2021, Mischtechnik auf Nessel, 145 x 155 cm, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Dejan Sarić

Alexia Krauthäuser

1971 in Bergisch Gladbach geboren, lebt und arbeitet in Düsseldorf

1993–1995 Studium an der Kunstakademie Münster

1995–2001 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf

2000 Meisterschülerin von Professor Jan Dibbets

2001 Förderpreis für Malerei der Kunstakademie Düsseldorf

Akademiebrief

2003 Publikumspreis des EMPRISE Art Award, NRW-Forum, Düsseldorf und Kunstmuseum Baden, Solingen

2012–2014 Lehrauftrag für Zeichnung an der Universität Siegen

2014 Gründungsmitglied der Künstlerinnengruppe Terrain Vague

2020/21 MKW Stipendium des Landes NRW

2021 Stipendium Neustart Kultur des BBK Berlin 2. MKW Stipendium des Landes NRW

2025 Eigenart Kunstpreis, Bremervörde

Einzelausstellungen (Auswahl)

2025 onomato künstlerverein, Düsseldorf (mit Christian Heilig, Oktober) Fünfzehnwochen, Düsseldorf (Oktober)

2024 Siblings, SITTart, Raum für Kunst, Düsseldorf (mit Christian Heilig)

2023 Crash, Städtische Galerie Lehrte As if, Suitberga, Düsseldorf

2022 … und Du lächelst zurück, Versöhnungskirche, Diakonie Düsseldorf

2018 Soloexhibition, produzentengalerie plan.d., Düsseldorf (mit Christian Heilig)

2016 Kunst im Rathaus, Rathaus Korschenbroich

2015 Life is dreaming me, HWL Galerie und Edition, Düsseldorf (mit Maren Klemmer)

2013 Unternehmen Kunst, Firma Tünkers, Ratingen Behind my back, Kaiserswerther Diakonie – Mutterhaus, Düsseldorf (K)

2011 Recent works, McKinsey & Company, Düsseldorf (mit Florian Fausch) Rauschen, Stiftung Burg Kniphausen, Wilhelmshaven

2009 Naturimpressionen, Galerie Alte Lateinschule, Viersen (mit Simi Larisch)

Malerei 2006–2009, Dot and Line 1, Düsseldorf Fluten, Baustelle-Schaustelle, Essen

2007 Kanzlei Taylor Wessing, Düsseldorf

2006 Im Grünen – im Blauen, Duetart Gallery, Varese (mit Katrin Roeber, K)

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

2025 …und wir fangen gerade erst an, Künstlerinnen und Künstler des VdDK 1844, Kunsthalle Düsseldorf

2024 Eigenart Kunstpreis, Bremervörde Dix, Terrain Vague, Geburtstagszimmer, Stadtmuseum Düsseldorf (K)

2022 Das letzte Hemd hat keine Taschen, Galerie Peter Tedden, Oberhausen (K)

Wer will was von wem woraus oder: Wenn’s der Wahrheitsfndung dient, Galerie Peter Tedden, Düsseldorf (K)

2021 Auf Spurensuche im verregneten Himmelblau, CABINETT, Düsseldorf

Paradiesmomente, onomato künstlerverein, Düsseldorf

2020 Blickdicht, onomato künstlerverein und MHKBG des Landes NRW, Düsseldorf (K)

Zeitzeugen, CABINETT, Düsseldorf

2016 Schafen und Vergessen, Terrain Vague, Galerie SK, Solingen

2015 It‘s so beautiful, but it‘s not true, Terrain Vague, Amts- und Landgericht Düsseldorf

2014 Verfechtungen, Terrain Vague, Kunstdepot Brühl (K)

2013 Nordwestkunst – Die Nominierten, Kunsthalle Wilhelmshaven (K)

2012 Doppelbrand, Dujardinhallen, Krefeld

2010 Schwerelose Zeiten, Städtische Galerie – Der Turm, Schwalmtal

2009 La route, Fondation Colas, Boulogne-Billancourt

2008/2007/2006/2005 Auktion, Neuer Aachener Kunstverein, Aachen

2008 Afternoon of a Düsseldorf Faun, Galerie Andreas Brüning, Düsseldorf

2007 Der Sommer kommt bestimmt, Wissenschaftspark Gelsenkirchen Chris and friends, montanaberlin, Berlin

2004/2003/2002 Große Kunstausstellung NRW, Museum Kunstpalast, Düsseldorf (K)

Publikationen (Auswahl)

2024 Terrain Vague. Dix mit einem Text von Dr. Annette Krapp

2021 Alexia Krauthäuser. Changing my Stripes mit einem Text von Dr. Maria Müller-Schareck, Verlag Peter Tedden

2014 Terrain Vague. Verfechtungen mit einem Text von Erik Schönenberg

2013 Alexia Krauthäuser. Behind my back mit einem Text von Dr. Thomas Hirsch

2006 senza spazio, 3 cm di arte contemporanea, Duet editore, Duetart Gallery, Varese

Exotisch, hauchdünn und praktisch unverwundbar

Lackkunst überbrückt Kontinente, dient unterschiedlichsten Zwecken und macht das Leben schöner

Seit Jahrtausenden wird in China das Harz des Lackbaums genutzt, um Oberfächen zu veredeln und Gegenstände ornamental zu verzieren. Somit zählt die Lackkunst zu den ältesten Kunsthandwerkstraditionen der Welt. Nicht nur wegen seiner vielseitigen Materialeigenschaften ist getrockneter Lack ein idealer Bildträger der Dekorationskunst – sowohl in Asien als auch in Europa. Nahezu unbegrenzt ist auch sein Anwendungsbereich. Weshalb die „Faszination Lack“ bis heute nachwirkt, kann man in einer Ausstellung des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster erfahren.

Wenn der Satz „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ (zugeschrieben Karl Valentin) eine Berechtigung hat, dann für die Lackkunst. In China, dem Mutterland der später in viele Länder exportierten Technik, zählt sie seit mindestens 5000 Jahren zu den Spitzenerzeugnissen des Kunsthandwerks. Ursprünglich als Schutz vor Feuchtigkeit oder Korrosion zum Einsatz gebracht, entwickelte sich der Chinalack zur „Allzweckwaffe“ der Dekorationskunst. Er verschönerte Geräte und Gefäße, Möbel und Bilder. Doch woher rührt der enorme Arbeitsaufwand? Bis zu 200 Schichten der harzhaltigen flüssigen Substanz müssen aufgetragen und unermüdlich poliert werden, um den charakteristischen Glanz zu erzielen und die Oberfläche (nahezu jedes Materials) praktisch unverwundbar zu machen. Nach dem Aufbringen einer hauchdünnen Lackschicht folgt eine Trockenphase, bevor die Arbeit fortgesetzt werden kann.

Am Anfang steht der Lackbaum

Ein mühsames Prozedere. Das gilt auch für den Aufwand, der betrieben werden musste, um den Rohstoff zu gewinnen. Was bei diesem ungewöhnlichen Akt der Forstwirtschaft alles zu beachten ist, erfährt man gleich am Eingang der Sonderausstellung „Faszination Lack – Kunst aus Asien und Europa“, die das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster bis Ende Juli zeigt. Chinesische oder japanische Lackbäume, die das Alter von 15 Jahren erreicht haben, liefern den besten Ertrag. Um den grauweißen UrushiSaft aufzufangen, wird die Rinde eingeschnitten. Allerdings mutet die Ausbeute kümmerlich an: Pro Baum können maximal 250 Milliliter Lack geerntet werden. Nachdem dieser – zudem giftige – Saft gesiebt und gefiltert wurde, kann man ihn entweder ohne weitere Zusätze als Transparentlack verwenden oder ihn durch das Mischen mit bestimmten Pigmenten einfärben.

[1] Kutschenpaneele: Vor erdfarbenem Braunlack heben sich zwei Chinesenfiguren in blauer Camaieu-Malerei ab, Frankreich, um 1750, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.

Kein Fun-Fact für Baumliebhaber: Die Prozedur setzt dem Lackbaum derart zu, dass er nur wenige Male angezapft werden kann. Bei der ertragreichsten Methode namens „Koroshi-gaki“ („Tötungs-Anzapfung“) erleidet der Baum infolge der Ernte gar einen mortalen Kollaps. Der Beliebtheit der Lackkunst tat das freilich keinen Abbruch. Von China aus verbreitete sie sich nach Japan, in andere asiatische Länder, dann in den arabischen Raum und seit dem 16. Jahrhundert nach Europa – im Schlossbau des Barock und Rokoko erfreuten sich Lackkabinette mit Chinoiserien größter Beliebtheit.

Beim Umschlag der Exportlacke, einem frühen Beispiel für Globalisierung, nimmt die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) eine Schlüsselposition ein: Aufgrund eines über zwei Jahrhunderte währenden Handelsmonopols mit Japan konnte die niederländische Ostindien-Kompanie (gegründet 1602) auch lackmäßig aus dem Vollen schöpfen. Die wichtigsten Stationen

und gängigsten Seerouten des Handels mit fernöstlichen Lackarbeiten sind in der Münsteraner Ausstellung auf einer Weltkarte festgehalten.

Hochwertig versiegelt

Wenn Herrscher, Fürstenhöfe und wohlhabende Kunstliebhaber weder Kosten noch Mühe scheuten, um an Lackobjekte zu gelangen, lag dies an den unvergleichlichen Merkmalen des Materials. Glatt, glänzend, gleichmäßig und als hochwertige Versiegelung für beinahe jede Fläche geeignet – diese Eigenschaften zeichnen getrockneten Lack besonders aus. Ein weiterer Vorteil: Chinalack lässt sich nicht nur als Bindemittel für Farben (insbesondere Zinnober für Rot) nutzen; zudem eignen sich die lackierten Oberflächen hervorragend als Basis für Schnitzarbeiten. Das vielleicht größte Plus besteht jedoch in der außergewöhnlichen Flexibilität: Möbel, Kästen und Kästchen, Schatullen und Etuis, Vasen und

[2] Tabatiere, Wirbelrosette, Frankreich, um 1750, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek. [3] Picknickset, Japan, 1869–1912, Linden-Museum Stuttgart, © Linden-Museum Stuttgart, Foto: A. Dreyer.

[2]

[3]

Geschirr, Bonbonnieren und Tabatieren [2], Kämme, Operngläser, Fächer, ja sogar ein praktisches Picknickset [3], wie es etwa im Linden-Museum Stuttgart zu entdecken ist – Lackkunst kommt in unterschiedlichsten Zusammenhängen zur Anwendung und veredelt Kunst und Alltag.

gend sind unter anderem das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster (dazu mehr unten), das Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Linden-Museum Stuttgart.

Von China träumen

Wer heutzutage nach Museen Ausschau hält, die über exquisite Lackkunst-Bestände verfügen, wird schnell fündig. Das Palastmuseum Peking, das Nationalmuseum Tokio, das Metropolitan Museum in New York und das Victoria and Albert Museum in London gehören zu den besten Adressen. Hierzulande herausra[4] Reisweinflasche in Gestalt des Glücksgottes Hotei, Japan, 17. Jahrhundert, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig, Foto: Claus Cordes.

Die meisten der ungefähr 150 japanischen und knapp 60 chinesischen Lackarbeiten, die das Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig besitzt, erwarb Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714). Der gesamte Bestand wurde

1990 in einem Katalog publiziert. „Fernöstliches“, heißt es dort im Vorwort über die Sammlermotivation und den geistesgeschichtlichen Hintergrund des aufgeklärt-absolutistischen Herrschers, „ermöglichte dem Herzog – spezifisch eigenen Vorstellungen folgend – über China zu ‚träumen‘; es war für ihn ein Anreiz, über Bindungen von Ost und West nachzudenken.

Anton Ulrich schwebte wohl eine Symbiose des Denkens vor, wie es sich auch im Bau verschiedener Gartenarchitekturen in Salzdahlum offenbarte, im Nebeneinander einer Pagode und eines christlichen Sakralbaus. Für die Ausbildung des Gedankengutes, das dieser Kombination zugrunde lag, spielte wohl Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), der berühmte Philosoph, Mathematiker und Bibliotheksdirektor Anton Ulrichs, eine besondere Rolle. Dieser stellte chinesische und europäische Kultur im Vergleich gegenüber, um aus der Erkenntnis von Unterschieden heraus einen Austausch geistiger Errungenschaften anzuregen. Als solche erkannte Leibniz etwa die Tiefe des Gedanklichen im Westen und die Schärfe des Beobachtens und Abfassens im Osten.“ Von Hotei [4], einem der Sieben Glücksgötter Japans, erhoffte sich Anton Ulrich vielleicht eine glückliche Fügung der Regierungsgeschäfte und des privaten Lebens.

Bis vor Kurzem besaß Deutschland sogar das einzige Spezialmuseum, das sich ausschließlich dieser Kunsttechnik widmet: Das Museum für Lackkunst, betrieben von der in Münster ansässigen BASF-Sparte Coatings, vereinte rund 1200 Objekte. Weil der Unternehmensbereich Lack der BASF-Gruppe seine Sponsoring-Aktivitäten auf den Bereich Bildung konzentrierte, passte ein Museum nicht mehr ins Portfolio. Im Januar 2024 war der Lack ab und das Haus an der Windthorststraße wurde geschlossen.

Münster, Mekka der Lackkunst

Zum Glück wurde die Kollektion nicht über den Kunsthandel veräußert – dies hätte vermutlich zur Zerschlagung der Sammlung geführt. Weil BASF Coatings (der Unternehmensbereich des Chemie-Giganten, der auf Fahrzeug-, Autorepa-

ratur- und Industrielacke spezialisiert ist) dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) den kompletten Fundus für den symbolischen Preis von einem Euro übereignete, gelangten die kostbaren Objekte samt und sonders in das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. „Es gibt weltweit keine vergleichbare Sammlung mit dieser Breite und Tiefe“, sagt Patricia Frick, Kuratorin für Lackkunst am Museum. „Andere Sammlungen sind zum Beispiel auf asiatische oder europäische Lackkunst spezialisiert, zeigen aber nicht die Entwicklungen in Asien, der islamischen Welt und Europa über die Jahrhunderte auf.“

[5]

Weinbecher mit Deckel, China, 3. Jahrhundert v. Chr., LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.

Aus diesem opulenten Fundus hat Patricia Frick eine Auswahl für die aktuelle Sonderschau zusammengestellt. Das älteste Objekt, ein Weinbecher mit Deckel [5] , stammt aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert und wurde bei Ausgrabungen in einer chinesischen Grabanlage entdeckt. Obwohl das archaische Behältnis auf dreibeinigem Standring kaum eine Gemeinsamkeit mit den späteren filigran-eleganten Lackobjekten aufweist, vermittelt die äußere Beschichtung mit bräunlich verfärbtem schwarzen Lack und drei Dekorbändern in leuchtendem Rot einen Eindruck von der höfischen Eleganz der damals herr-

schenden Qin-Dynastie. Die jüngsten Exponate schufen Heri Gahbler, einer der wenigen europäischen Spezialisten für japanische Lackkunst (Urushi), und der japanische Künstler Noguchi Ken [6]

Lack-Lesestof

Zur faktischen BASF-Schenkung gesellte sich reichlich Lesestoff: eine Bibliothek mit historischen Rezept- und Vorlagenbüchern zum Thema Lack. Erstaunlich, wie umfangreich und vielfältig die Literatur zum Thema im 18. und 19. Jahrhundert war; oft finden die lackspezifischen Aspekte Berücksichtigung im Zusammenhang von Gesamtdarstellungen, in denen beispielsweise die Zubereitung von Farben, das Firnissen und das Vergolden behandelt werden. So veröffentlichte Johann Conrad Gütle („Privatlehrer der Mathematik, Naturlehre und Mechanik“) 1793 die Anleitung „Gruendlicher Unterricht zur Verfertigung guter Firnisse nebst der Kunst zu Lakiren und zu Vergolden nach richtigen Grundsaetzen und eigener Erfahrung fuer Kuenstler, Fabrikanten und Handwerker“. Wenige Jahre später, 1798, versprach Johann Ludwig Schreck („Chyrurous der Chymie und Medicin“) Aufschluss über „allerley erdenckliche geheime Lackier- und Firneis-Künste“.

Mitunter sind die praktischen Hinweise bei den Lackrezepturen gepaart mit alchemistischem Insiderwissen. Das war bei der Lackkunst besonders gefragt: Weil der Saft des asiatischen Lackbaumes den Transport nach Europa nicht unbeschadet überstand und die Bäume selbst für die Anpflanzung auf artfremdem Terrain nicht geeignet waren, mussten die europäischen Lack-Pioniere auf Ersatzmaterialien ausweichen. Mit hierzulande gebräuchlichen Ölen, Harzen und Bindemitteln versuchten sie, sich den asiatischen Originalen möglichst weit anzugleichen. Was Härte und Widerstandsfähigkeit angeht, blieben die europäischen Erzeugnisse jedoch trotz aller Bemühungen hinter echtem Urushi-Lack zurück.

Takuya.

Noguchi Ken, Objekt „Swaying Vessel 17“, Trockenlack, Japan, 2019, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Asakura

Garten in Gefäßform:

Jede Zone der zinnoberroten

Lackbeschichtung der Vase aus China ist mit foralen Motiven geschmückt.

Armer Lack für reiche Leute

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist das Lacca-Povera-Kabinett von Schloss Augustusburg in Brühl (bei Köln). Dieses Anwendungsbeispiel für ‚armen Lack‘ war Teil des Gelben Appartements, das 1944 durch einen Bombenangriff zerstört wurde. Glücklicherweise konnten Teile der Ausstattung gerettet werden. Bei der Lacca-Povera-Technik, die in Norditalien entwickelt wurde, verwendete man ausgeschnittene farbige Kupferstiche, klebte sie auf Holz und überzog dieses mit mehreren Schichten Lack, um mit der ostasiatischen Optik gleichzuziehen.

Vergleichbar ist der Vorgang mit der Anverwandlung eines anderen fremden, in seiner Zusammensetzung lange unergründlichen Materials – des Porzellans. Es wurde ebenfalls aus Ostasien nach Europa importiert und war nicht zuletzt deshalb so begehrt, weil das Wissen um die Verfertigung des „weißen Goldes“ in China so sorgsam gehütet wurde wie ein Staatsgeheimnis. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts gelang es in Dresden, dem Mysterium der Porzellanherstellung auf die Spur zu kommen.

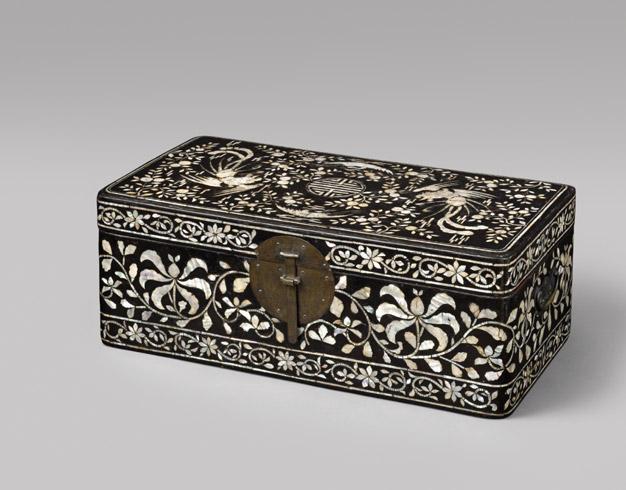

Einige Beispiele der Lack-Literatur sind nun im LWL-Museum für Kunst und Kultur zu sehen. Patricia Frick, die ihre Kenntnisse der Materie als langjährige Kuratorin am Museum für Lackkunst erworben und als unverzichtbare Zugabe ins Landesmuseum mitgebracht hat, entschied sich für eine dreiteilige Untergliederung der Sonderausstellung. Im ersten Teil geht es um frühe Beispiele chinesischer Lackkunst, flankiert von Perlmutt- und Goldstreulacken Koreas und Japans sowie von den Exportlacken, die für den Westen gefertigt wurde.

Der zweite, womöglich noch spannendere Part der Schau (die sich in einem dritten Teil der zeitgenössischen Lackkunst widmet) befasst sich mit den sogenannten Exportlacken: „Diese Arbeiten“, erläutert Patricia Frick, „wurden seit dem späten 16. Jahrhundert in Asien für den westlichen Markt geschaffen und unterscheiden sich wesentlich von Objekten, die für eine

[7]

Vase, roter Schnitzlack, China, 15. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.

[8] [9]

asiatische Käuferschaft gefertigt wurden. Sie schlagen eine Brücke zwischen den Welten und sind Zeugnis frühester Verbindungen zwischen Ost und West.“ Zum anderen findet man in Raum 2 jene Lackarbeiten, die von europäischen Kunsthandwerkern geschaffen wurden. Faszination für das exotische Medium und kreatives Experimentieren mit dem fremden Werkstoff, hier gehen sie eine bemerkenswerte Allianz ein. Lackkunst erwies sich auch in kunsttopografischer Hinsicht als Schmelztiegel.

Malerei im chinesischen Stil

Bereits im 17. Jahrhundert wurde die asiatische Lackmalerei in Europa nachgeahmt; vorzugsweise firmierte sie damals unter dem Etikett „Malerei im chinesischen Stil“. Holland und England waren die ersten Zentren der europäischen Lackproduktion. Um 1700 gesellte sich Deutschland hinzu. Hervorzuheben sind vor allem Berlin und Dresden, wo der Hoflackierer Martin Schnell unter August dem Starken zu den gefragtesten Kunsthandwerkern gehörte. Das Zentrum der deutschen Lackkunst lag jedoch in Braunschweig, wo die Stobwasser-Manufaktur (gegründet 1763) ansässig war. Ihre Tabakdosen, Tabletts und Kleinmöbel, von denen jetzt in Münster etliche Beispiele zu bewundern sind, zielten vor allem auf das gehobene Bürgertum.

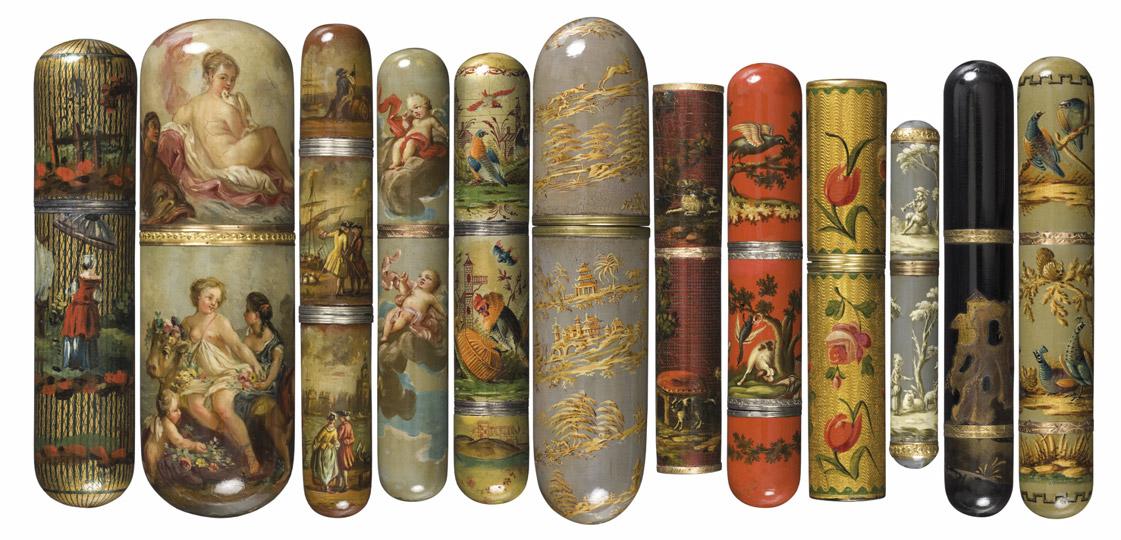

In Frankreich wurde die Lackkunst im 18. Jahrhundert maßgeblich durch die Brüder Martin geprägt – ihre Luxusprodukte konnte sich nur leisten, wer zur Haute volée gehörte. Mit ihrem besonders glänzenden, zudem widerstandsfähigen „Vernis Martin“ gelang Guillaume und Robert Martin ein derart hochwertiges Imitat, dass ihr Name bald als Gattungsbegriff für französische Lackkunst schlechthin gebräuchlich war. Möbel, Wandvertäfelungen, Kutschen, Sänften, Dosen oder Galanteriewaren – überall sorgte „Vernis Martin“ für perfekten Oberflächenglanz. Auch in Münster stößt man auf zahlreiche delikate Lackobjekte aus der Werkstatt der Gebrüder Martin – beliebt waren vor allem ihre Bonbonnieren, Tabatieren und Nadeletuis.

Furioses Schnitzwerk auf engstem Raum

Dass Lack nicht gleich Lack ist, lernt man rasch beim Gang durch die Ausstellung. Die gebräuchlichste Technik in China war der Schnitzlack: In den Lackgrund, aufgebaut aus unzähligen millimeterdünnen Schichten, wird der Dekor eingeschnitten. Eine Vase aus rotem Schnitzlack [7] (China, 15. Jahrhundert), bloß rund 15 Zentimeter hoch, führt den Furor des Schnitzwerks besonders eindrucksvoll vor Augen: Bauch, Hals und Mündung, jede Zone der leuchtend zinnoberroten Lackbeschichtung ist mit floralen Motiven geschmückt. Ein Garten in Vasenform.

[8] Kleiderkasten, Schwarzlack mit Perlmutteinlage, Korea, 18. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek. [9] Behältnis in Form eines Kleeblatts mit Dekoration aus Chrysanthemen, Korea, wohl 12. Jahrhundert, Metropolitan Museum, New York, Public Domain.

Bei Lackobjekten mit Perlmutteinlagen dient der meist schwarz glänzende Lackgrund als Basis für Schmuckelemente, die aus Perlmutt ausgeschnitten und in die passgenauen Vertiefungen des Untergrundes geklebt werden. Mit Transparentlack überfangen und sorgsam poliert, erscheint die Oberfläche wie aus einem Guss. Eine auf Hell-Dunkel-Kontrast beruhende Material-Verschmelzung, die in Münster unter anderem in Gestalt eines Tabletts mit blühendem Pflaumenzweig (China, 14. Jahrhundert) und eines Kleiderkastens aus Korea [8] (18. Jahrhundert) Gestalt annimmt. Keine Überraschung, dass das Metropolitan Museum in New York, dessen Sammlung asiatischer Kunst mit über 35 000 Objekten zu den weltweit größten gehört, auch in Sachen Lackkunst mit Perl-

muttintarsien aus dem Vollen schöpfen kann. Zu den schönsten Exemplaren zählt eine kleeblattförmige Dose mit ChrysanthemenSchmuck [9], die wohl im 12. Jahrhundert in Korea entstanden ist.

Eine weitere, der japanischen Lacktechnik zugehörige Spielart ist das Streubild – auch hierfür bietet die Ausstellung in Münster kostbares Anschauungsmaterial, darunter einen Kabinettschrank mit gestreutem und eingelegtem Dekor, der um 1620 in Japan entstanden ist. Die Vorgehensweise: Fein gemahlenes Goldpulver (seltener auch Silber- oder Kupferpulver) wird durch ein Röhrchen auf den noch feuchten, meist schwarzen Lackgrund gestreut, um so den Dekor zu gestalten.

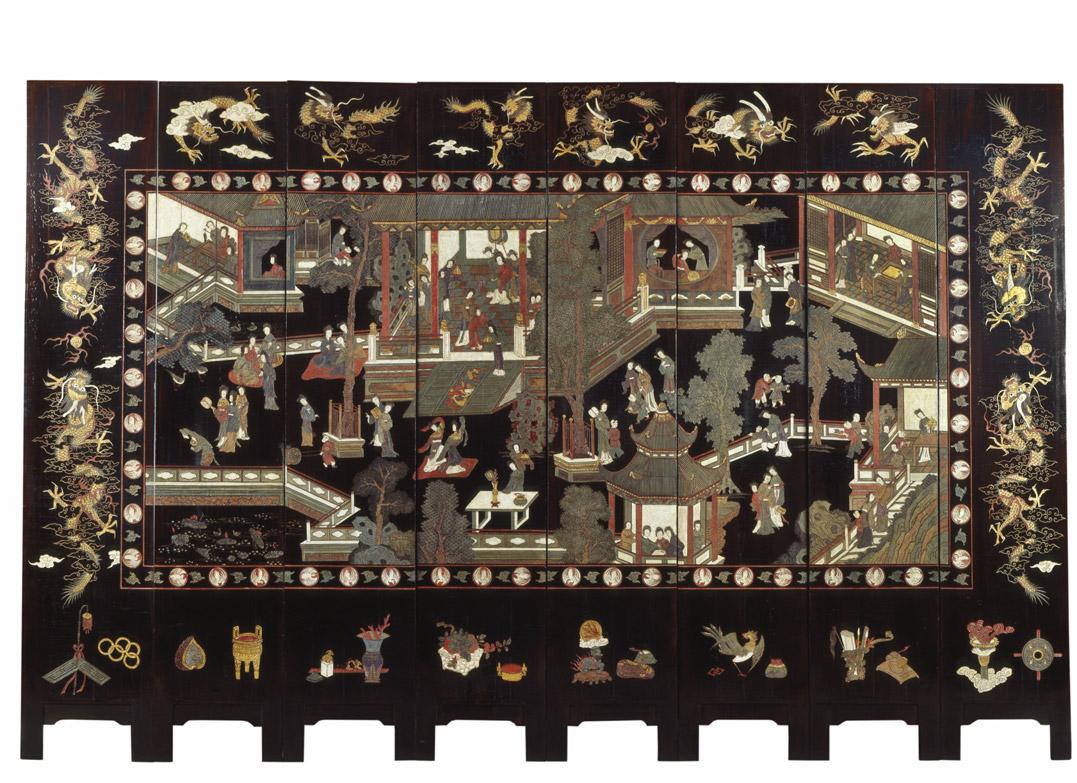

[10] Achtteiliger Stellschirm mit dem

Dekor „Palastszenen“, China, 18. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Foto: Tomasz Samek.

Nahezu alles war möglich

Nicht nur, was Einsatzfelder und Motive angeht, weist die Lackkunst eine weite Streuung auf. Auch bei den Dimensionen der mit Lack verzierten Objekte ist nahezu alles möglich. Raumfüllend beispielsweise ein achtteiliger Stellschirm [10] (China, 18. Jahrhundert), der ein ganzes Palastszenario vor unseren Augen entfaltet. Ein Hortus conclusus mit Pavillons und anderen Gebäuden, bevölkert von einer vornehmen Hofgesellschaft, die sich von den Unbilden des gemeinen Lebens abgeschirmt hat. Umgrenzt wird die Spanische Wand fernöstlicher Prägung von goldenen Drachen (anders als hierzulande dient das Fabelwesen in China als Sinnbild für Leben, Reichtum, Macht und Glück), einer Vogelmedaillon-Bordüre und einer Fülle von umlaufend eingeschnittenen Ziermotiven.

Virtuosität in der Gürtelzone

Das andere Ende der Größenskala besetzen die Inro [11]. Das japanische Wort bedeutet wörtlich „Siegelkorb“. Weil die traditionelle japanische Kleidung keine Taschen hat, fanden kleine persönliche Gegenstände (beispielsweise Münzen, Medikamente oder Tabak) Aufnahme in den Inro-Behältnissen. Seit dem 17. Jahrhundert befestigte sie der wohlhabende Japaner am Gürtel seines Kimonos. Vervollständigt wurde die Ausstattung mit dem Ojime (zum Straffziehen der Schnur) und dem Netsuke, das als Gegengewicht des Inro für die Balance sorgte.

Das Miniaturformat der Lackdöschen nebst ihrer Accessoires bot den japanischen Meistern Gelegenheit, ihre handwerkliche Virtuosität auf kleinem Raum zu demonstrieren. Bei der Verzierung der Oberflächen kam häufig die MakieTechnik zum Einsatz. Hierbei werden Goldoder Silberstaub in den Lack eingearbeitet. So abwechslungsreich die Gestaltung, so unerschöpflich die Motive: Das Repertoire der Inro und Netsuke reicht von Pflanzen und Tieren bis hin zu literarischen und historischen Themen. Drollig, allemal bizarr ein japanisches Netsuke [12], das einen kleinen Jungen mit Maske zeigt (19. Jahrhundert, Metropolitan Museum, New York). Ein clownesker Gürtelschmuck.

[11] Inro mit Jagdfalken, Japan, 1. Hälfte 19. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster. Foto: Tomasz Samek.

Chinoiserien –Bühne für eine Märchenwelt

Die Faszination für das Fremde zieht sich seit der Renaissance als Kontinuum durch die Kultur- und Kunstgeschichte. Flankiert wurde diese Faszination von einem Hang zur Nachahmung, der meist eher freie Variation als akkurates Nachbuchstabieren war. Das gilt für Orientalismus, Ägyptomanie, Primitivismus und Japonismus. Und es gilt für die Chinoiserien, die sich im 17. und 18. Jahrhundert als extravagante Elemente höfischer und bürgerlicher Wohnkultur größter Beliebtheit erfreuten. Und zwar sowohl in Architektur und Raumgestaltung als auch in Malerei, Skulptur und Kunsthandwerk. Auf der Bühne der Chinoiserien erscheint eine Märchenwelt: Sie besteht aus Pagoden und Pavillons, Landschaften mit spitzen Bergen, krummen Bäumen und Brücken, Drachen, Phönixen und exotischen Vögeln, Mandarinen, Teezeremonien und Musikanten.

Eine wunderlich-wunderbare Gemengelage, zudem spielerisch kombiniert mit Versatzstücken, die auf indische, persische und osmanische Einflüsse zurückgehen. Lackobjekte europäischer

Provenienz gehörten zu den bevorzugten Tummelplätzen dieser Chinoiserien. Die Ausstellung in Münster zeigt eine Reihe von Nadeletuis [13] französischer Provenienz, deren Ikonografie von einem legeren Crossover zeugt: Eine chinesische Parforcejagd zählte ebenfalls zu den „sujets à la mode“ wie Gemälde des hochgeschätzten Rokoko-Malers François Boucher. Außerordentlich beliebt als Etui-Zierrat: Amoretten und spärlich bekleidete Schönheiten, die der griechischen Mythologie entlehnt sind. Auch einer Bonbonniere (diente zur Aufbewahrung von Süßigkeiten), deren vergoldetes Punktmuster mit Klarlack gefüllt ist, hat Boucher auf dem Deckel den gestalterischen Stempel aufgedrückt.

Die Chinoiserien erstreckten sich sogar auf die Paneele einer Kutsche [1], wie die Ausstellung mit einem um 1750 datierten französischen Beispiel demonstriert. Als Sendboten der fernöstlichen Kultur erscheinen hier eine Frau mit Schirm und ein kniender Mann, der eine Trommel schlägt. Diese beiden Figuren, die sich in blauer Camaieu-Malerei von dem Braunlack-Hintergrund abheben, umrahmen Bordüren aus glimmerndem Aventurinlack, umschlungen von einer Girlande aus zartblauen Blü-

[12]

Netsuke mit einem Jungen mit Maske, Japan, 19. Jahrhundert, Metropolitan Museum, New York, Public Domain.

ten. Ursprünglich gehörten die Paneele zum mittleren Kastenfeld einer Berline, also einer (vergleichsweise) komfortablen Kutsche. Ein passendes Sinnbild für die weitgereiste Lackkunst.

Kleinode der Innenausstattung

Der Dekorationsreichtum kulminierte in den Lackkabinetten der barocken Schlossarchitektur. Dieses Kleinod der Innenausstattung befand sich meist im Herzen der Raumfolge. „Je näher die Vorgemächer den Herrschaftlichen Gemächern kommen, je mehr nehmen die Meublen an Kostbarkeit zu“, schreibt Julius Bernhard von Rohr in seinem Knigge für das korrekte Verhalten bei Hofe. Die Lackkunst trug ihren Teil zu dieser Prachtentfaltung bei.

wigsburg, Schloss Nymphenburg in München, Schloss Charlottenburg in Berlin oder Schloss Schönbrunn in Wien – dort und anderswo war ein Lackkabinett die Bühne für das KammerSchauspiel der Chinoiserien.

Galant lackiert

Zu den schönsten Beispielen im deutschsprachigen Raum zählt das chinesische Lackkabinett, das Herzog Eberhard Ludwig 1714–1722 in Schloss Ludwigsburg [14] einrichten ließ. Den Zuschlag dafür erhielt der Nürnberger Künstler Johann Jakob Sänger; er hatte angeboten, „ein galantlackiertes Zimmer" zu entwerfen und „in dauerhafter Lacq- und Kunstminiatur Mahlerey Arbeit“ auszuführen. Fabelwesen, Löwen und Vögel in Fantasielandschaften, hinterfangen von einer schwarzgrundigen Lackierung, bezaubern bis heute als exotische, in sich stimmige Parallelwelt.

Keine Überraschung, dass Ludwig XIV., dessen im 17. Jahrhundert errichtetes Schloss von Versailles zur Richtschnur für königliche und fürstliche Bauherren in ganz Europa wurde, auch mit seinem Lackkabinett Maßstäbe setzte; entworfen wurde es von Bernard Palissy und seinen Hofkünstlern. Das Dresdner Residenzschloss, das schon erwähnte Schloss Augustusburg in Brühl, Schloss Lud[13] Nadeletuis, Frankreich, 18. Jahrhundert, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, Foto: Tomasz Samek.

Wenige Jahre später bereicherte Schloss Augustusburg den LackKosmos. Hier gesellt sich ein historisches Ereignis, das sich am 8. Juli jährt, als aktueller Aufhänger hinzu: 1725, also vor 300 Jahren,

legte der Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August von Bayern den Grundstein zum Bau seines sommerlichen „Lustund Jagdschlosses“ in Brühl. Seit 1984 zählt das Ensemble, das aus Schloss Augustusburg, dem nahegelegenen Jagdschloss Falkenlust und dem Garten im französischen Stil besteht, zum UNESCO-Welterbe. Anlässlich des 300. Geburtstags läuft dort bis Ende November 2025 die Sonderpräsentation „Über Stuck & Stein. 11 Objekte erzählen“.

„Faszination

Lack –Kunst aus Asien und Europa“, LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, bis 27. Juli 2025.

Auch in Falkenlust, 1729–1737 von François de Cuvilliés d. Ä. errichtet und ausgestattet, wollte Clemens August nicht auf ein Lackkabinett verzichten. Wenn sich die Hofgesellschaft nach der Jagd zu Souper und Spiel in das intime Schloss zurückzog, lud das Kabinett mit seiner goldenen und polychromen Lackmalerei auf schwarzem Grund zum Verweilen in diesem ganz speziellen Chambre séparée ein [15]. 1725 wurde Cuvilliés zum Hofarchitekten in München ernannt. Doch der bedeutendste Gesamtkunstwerk-Schöpfer des deutschen Rokoko war ein Virtuose mit weitreichendem Radius. Daheim in München, genauer in Schloss Nymphenburg, gestaltete er 1763/64 ein Appartement im Mittelbau zum Lackkabinett um. Dabei ging man nicht zimperlich vor: Ein chinesischer Koromandel-Paravent des 17. Jahrhunderts wurde kurzerhand zerschnitten und mit Lacktafeln kombiniert, die der Porzellanmaler Johann Härringer bemalte.

[14] Lackkabinett in Schloss Ludwigsburg, 1714–1722, Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Arnim Weischer.

[15] Lackkabinett in Schloss Falkenlust, Brühl, 1729–1737, Foto: Schlösser Brühl, Verena Meier.

[15]

Labor der Moderne:

Das Wuppertaler „Lacktechnikum“

Von den Lackkabinetten [16] des Rokoko zum Bauhaus-Künstler Oskar Schlemmer (1888–1943) ist es ein harter Sprung. Der jedoch Sinn ergibt, weil Schlemmer, von den Nationalsozialisten als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt und finanziell gebeutelt, beim Wuppertaler Lackfabrikanten und Kunstsammler Kurt Herberts Zuflucht fand. Im sogenannten „Lacktechnikum“ auf dem Wuppertaler Döppersberg erforschte Schlemmer das künstlerische Potenzial des industriellen Lacks. Dabei entstanden etliche Skizzen und Entwürfe für Lackmöbel – und für ein „Lackballett“: Mensch, Raum und Bewegung, die drei Grundpfeiler seines Schaffens, hier sollten sie in Einklang gebracht werden. Das Von der Heydt-Museum Wuppertal, das zahlreiche seiner vorbereitenden Lack-Arbeiten bewahrt, hat ihnen 2019/2020 eine eigene Ausstellung gewidmet („Oskar Schlemmer. Komposition und Experiment: Das Wuppertaler Maltechnikum“).

Als Krönung seiner Experimente mit Industrielack schwebte Schlemmer ein Lackkabinett vor, zu dem er 1941/42 erhebliche Vorarbeiten leistete. Monochrome, gemusterte, ornamentale, aber auch figurative Tafeln verkleiden Wände und Decken. „Alles soll Maß und Proportion sein und von jener Feinheit, die einen zwingt, sich darin so gut zu benehmen, wie man es sich von einer fernöstlichen Gesellschaft vorstellt“, so umriss der Künstler sein Konzept, das letztlich nicht zur Ausführung kam.

Bedenkenswert bis heute seine grundsätzlichen Reflexionen über das Material: „Was ist Lack? Was ist sein Ursprung? Was ist sein Wesen?“, fragt Schlemmer. Seine Antwort: „Lack glänzt und fließt, um zuletzt hart wie Stein zu werden. […] Lassen wir ihn glänzen und fließen, lassen wir ihn Formen bilden und Form werden, wozu ihn sein Wesen drängt, wozu ihn das Gesetz des Fließens zwingt! Greifen wir ein, um seinen Lauf zu lenken, so entsteht ein Neues aus Lackgesetz und menschlichem Willen.“ Lackkunst als Sinnbild des Lebens – umfassender und tiefgründiger ist eine kunsthandwerkliche Technik wohl selten definiert worden.#

Jörg Restorf

[16] Oskar Schlemmer, Entwurf für ein Lackkabinett, 1941/42, Von der Heydt-Museum Wuppertal, Foto: Museum.

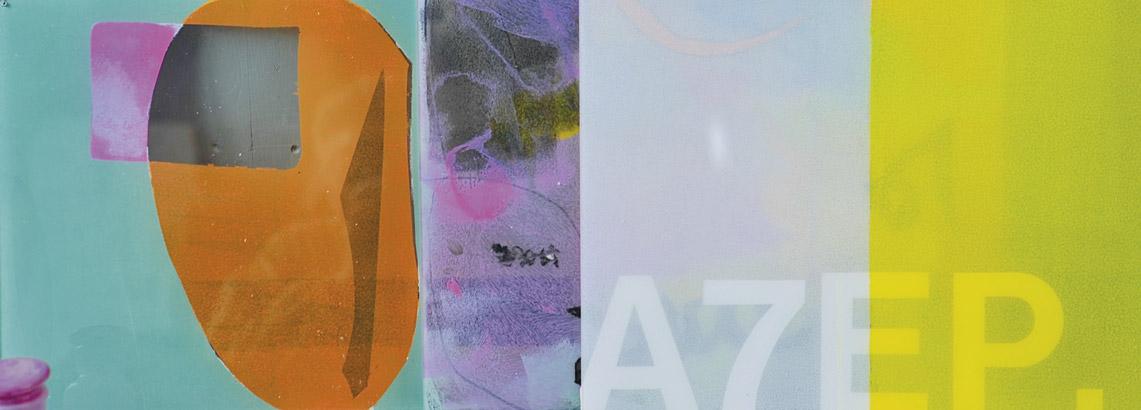

Lichtblicke

„Licht kommt in der Palette des Malers nicht vor, er muss es durch Farben ausdrücken“, sagte Paul Cézanne, dessen bevorzugte Malgründe Leinwand oder Holztafel waren. Eigenständiger Protagonist ist das Licht hingegen in der Glasmalerei – im Spiel von Transparenz und Opazität machen sich die Farben die besonderen Eigenschaften des Bildträgers zunutze. Kaum eine andere Technik erzeugt eine so hohe Leuchtkraft der Farben und so große Unterschiede in der Helligkeit wie ein Glasbild. Das Licht verändert alles – ob bei grauem Wetter oder in intensivster Form bei strahlendem Sonnenschein: Die Außenwelt wirft Schatten, die unterschiedlichen Tageszeiten und die Wanderung des Lichts begründen Dynamik und Wandel. So verändert sich etwa eine zitronengelbe Fläche in eine abstrakte Bildkomposition mit dunkelgelben, gelbgrünen oder grauen Bildelementen – ja nachdem, was draußen vor sich geht.

„Die Künste sind die Dolmetscher, deren Aufgabe es ist, die Wirkungen des Lichtes festzuhalten und wiederzugeben“

Marie Bracquemond (1840–1916)

War die Glasmalerei ursprünglich im sakralen Bereich beheimatet, so beschreibt der Begriff der Hinterglasmalerei Bilder auf Glas, die auf der Rückseite bemalt sind und deren Farben erst in der Durchsicht ihre volle Leuchtkraft entfalten. In der Moderne rezipierten etwa Paul Klee, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky die zu jener Zeit eher volkstümlichen Techniken der Hinterglasmalerei.

Die Wirkung der Glasmalerei wird maßgeblich vom Lichteinfall bestimmt, sodass ihr idealer Standort ein Fenster ist. Dabei ist Acrylglas als Bildträger wesentlich unkomplizierter in der Handhabung als Echtglas: Es ist leichter und bruchsicher, steht für die unterschiedlichsten Techniken zur Verfügung und eröffnet neue Perspektiven und Durchblicke mit reizvoller Wirkung.

Die Acrylglasplatte selbst kann problemlos mit einem kleinen Holzbohrer angebohrt werden, um sie mit Schrauben oder Nägeln direkt an der Wand oder zur Hängung im Raum an Nylon- oder Drahtseilen zu befestigen. Auf glatten, fettfreien Untergründen – etwa einer Wand oder melaminoder kunststoffbeschichteten, sauberen Fläche – können die Platten auch mit transparenter, doppelseitiger Klebefolie angebracht werden.

In der Regel wird Acrylglas in kleinen bis mittleren Formaten angeboten. Sind größere Formate gewünscht, empfiehlt sich eine Nachfrage im Rahmenbereich: Hier gibt es verschiedene Standardformate von Acrylglas, und es können auch individuelle Formate zugschnitten werden. Der besondere Reiz: Solche dünneren Acrylglas-Qualitäten können in Schichtungen übereinandergelegt werden.

Für die Malerei empfehlen sich spezielle Glasund Porzellanmalfarben, die schnell wasserfest auftrocknen und glänzend-glatt sowie lichtecht sind. Solche Spezialfarben gibt es in transparenter oder deckender Qualität und auch in kreidiger Optik in vielen Einzelfarbtönen und als Sets. Für Zeichnungen und Konturen, aber auch für Schriften, Ornamente und Verzierungen sind Glas- und Porzellanmalstifte ideal.

Wenn der direkte Auftrag auf die Platte – z.B. bei Schriftgestaltungen – zu riskant erscheint, hilft ein Trick: Von auf Plattenmaß zugeschnittener, doppelseitiger Klebefolie eine Schutzfolie abziehen, die offene Klebeseite seitenverkehrt bezeichnen oder beschriften und die Folie gleichmäßig auf die Platte kleben.

Eine glatte, homogene Wirkung in der Ansicht wird erzielt, wenn die Platte von hinten bemalt wird – dickere Farbaufträge verschwinden optisch und das Bild erscheint fast wie gedruckt.

Der Farbauftrag erfolgt in erster Linie direkt mit Pinsel und/oder Stift. Soll eine größere Farbfläche möglichst homogen erscheinen, bietet sich der Auftrag mit einer schmalen Schaumstoffrolle an: Die Farbe auf die glatte Oberfläche gießen und mit der Rolle gleichmäßig verteilen, eventuell in beide Richtungen und auch diagonal. Ist der Farbton intensiver gewünscht, kann der Vorgang nach dem gleichmäßigen Auftrocknen wiederholt werden.

Man kann natürlich eine Einzelplatte direkt bemalen bzw. bezeichnen, aber auch mehrere (vor allem dünnere) Platten bearbeiten und sie anschließend auf- bzw. hintereinander schichten: So staffeln sich Farben, Formen und Figuren wie in einem Schattenspiel und erschaffen Bildtiefen und Kompositionen, die auf einer Einzelplatte nur schwerlich zu erzielen sind. Einfach betrachtet: Was geschieht, wenn man eine gelbe Platte hin-

ter eine blau getönte stellt? Eine grüne Platte entsteht. Wenn man aber hinter die blaue Platte eine Platte mit gelben Streifen stellt, so entstehen grüne Streifen auf blauem Grund. Ist die Gestaltung anspruchsvoller, wird der Sinn dieser Möglichkeiten deutlich: Ohne Farben auf ein- und derselben Platte zu mischen, entstehen Farbveränderungen durch die Addition mehrerer Platten.

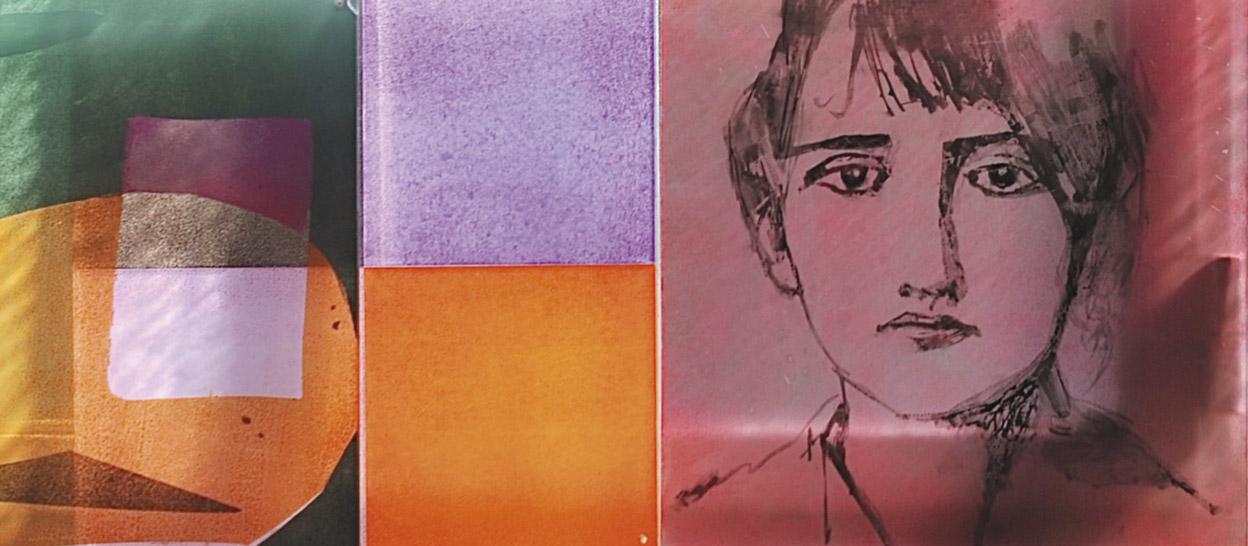

Einen besonderen Reiz haben modulare Arrangements von Acrylglasplatten. Im Beispiel links wurden vier Acrylglasplatten im Format 15 x 15 cm rückseitig bemalt und mit transparenter, doppel seitiger Klebefolie auf eine 30 x 30 cm große Platte geklebt, die das Tiefenlicht wiederum verstärkt.

Andere Möglichkeiten bieten sich durch collagenartige Reihung von bemalten Acrylglasplatten: Durch ihre glatten, geraden Kanten lassen sie sich exakt aneinanderfügen. Ergebnis sind grafische, dekorative Lösungen mit sehr moderner Wirkung. #

Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert

Ungeplante Zufallsformen

Bernhard Krug arbeitet auf Gesso-Malplatten

Bernhard Krug, geboren 1949 in Berlin-Weißensee, lebt und arbeitet in Marl und Dülmen. www.bkrug.de, Fotos: Bernhard Krug

Ich arbeite an dem aktuellen Werkblock Gesso seit 2021 und es sind seitdem rund 90 Bilder entstanden. Alle Bilder sind im selben Querformat 30 x 40 cm auf Gesso-Malplatten gemalt. Die grundierten Holzkörper geben den Bildern einen dreidimensionalen Objekt-Charakter und kommen prinzipiell auch ohne zusätzliche Rahmung aus. Ich verwende bei allen Bildern dieses Werkblocks das identische Format: Es soll den formalen, seriellen Zusammenhang der sonst inhaltlich unterschiedlichen Bildmotive zeigen, die aber allesamt landschaftliche Themen, entweder im Makro- oder Mikrobereich, behandeln.

Für mich bieten die Arbeiten auf Holzkörpern wichtige Erkenntnisse, weil sie spontane, direkte Ideen-Fixierungen ermöglichen, ohne große materielle Vorbereitungen. Das relativ kleine Format schafft einen optimalen Raum für rasche malerische Versuche, die für meine großformatigen Bilder eine wichtige Voraussetzung

[2]

Ein Großteil des Werkblocks „Gesso“ wird vom 10. August bis zum 7. September 2025 in der Hagenring-Galerie, Hagen, präsentiert, www.hagenring.com

sind. Es sind sozusagen „Skizzen“ für weitere Bildanlässe. Ich verwende vorwiegend schnell trocknende Acrylfarben und Mischtechniken mit Kreiden, Sand und Spachtelmassen. Aber auch alle anderen Techniken (z. B. Gouache, Öl, Lack, Zeichnungen, Collagen, Montagen) sind möglich. Der stabile Malkörper sorgt dafür, dass sich die Bilder auch bei starkem pastosem Materialeinsatz nicht verformen.

Mein Bildfindungsprozess findet im Austausch von Sehen, Denken und Imagination statt. Es handelt sich also um bildhaft gewordene Suchbewegungen bzw. Denk-Bilder, die zwar Landschaftliches zeigen bzw. assoziieren lassen, aber grundsätzlich das malerische Experiment an sich priorisieren. Die nachträgliche Titelgebung dient lediglich der stichwortartigen Bewusstmachung meiner gedanklichen Prozesse während des Schaffensprozesses und sind nicht gedacht für eine eindimensionale Rezeption des Betrachters.

Der werkblockgebende Name Gesso (lateinisch: Gips) bezieht sich auf das gleichnamige Material für die Grundierung der Holzkörper. Das Gesso sorgt dafür, dass das Ergebnis kreidig seidenmatt und extrem deckend wird und bei der Benutzung verschiedener Materialien besonders saugfähig ist. Die Farbe trocknet auf der feinen Oberflächenstruktur schnell und gleichmäßig, zudem lassen sich auch mit transparenten Farben effektive Ergebnisse erzielen.

Im aleatorischen Wechselspiel von dünner, lasierender Acrylfarbe mit dem schnell trocknenden Kreidegrund und dem Einsatz von Plastikfolie, die die noch nicht getrockneten Farbteile auf der Fläche verteilt, ergeben sich ungeplante Zufallsformen, die mit Malspachteln sowie zum Schluss mit Farbstiften akzentuiert werden und manchmal Gegenständliches evozieren lassen. #

[1] Gesso 38 (Landschafts-Fresko)

, 2022, Acryl, Quarzsand, Spachtelmasse auf Holz, 30 x 40 cm. [2] Gesso 5 (Seestück), 2021, Acryl, Farbstift auf Holz, 30 x 40 cm. [3] Gesso 59 (Schilfgras-Fragment), 2022, Acryl auf Holz, 30 x 40 cm. [4] Gesso 13 (Blätter-Verwehung), 2021, Acryl, Farbstift auf Holz, 30 x 40 cm.

[3] [4]

„Azzurro oltramarino ist wahrlich eine edle Farbe“

Über Herkunft und Gebrauch des Ultramarinblau

Cennino Cennini (1398–1403 dokumentiert) begann mit den oben zitierten Worten das Kapitel über die Bereitung des Ultramarinblau in seinem um 1400 verfassten Traktat „Buch von der Kunst“1 und beschrieb anschließend über mehrere Seiten hinweg die komplizierte Herstellung aus dem Stein, den er Lapis lazzari nannte. Kurz vor Ende des Kapitels lesen wir dann: „Und merke dir, dass es eine besondere Kunst ist, es gut zu bereiten. Und wisse, dass die jungen Schönen es besser zu machen verstehen, als die Männer, weil sie beständig daheim bleiben, geduldiger sind und zartere Hände haben.“2 Mit „es“ war das notwendige Kneten des gewonnenen Extrakts gemeint.

Als Cennini sein Traktat schrieb, war das Ultramarinblau wohl auch schon länger in der westlichen Welt bekannt. Den Namen hatte es erhalten, weil der dafür notwendige Lapislazuli über das Meer kam (oltre mare). Doch auch bis zu seiner Verschiffung hatte er schon einen langen Weg hinter sich – von der Provinz Badachschan in Nordafghanistan bis nach Syrien ans Meer. Die Vorkommen des blauen Steins in dem im westlichen Hindukusch gelegenen Gebiet sind schon seit Tausenden von Jahren bekannt und finden Erwähnung in einer der ersten aufgeschriebenen Dichtungen der Geschichte, dem „Gilgamesch-Epos“, das in schriftlicher Form wohl seit über 4500 Jahren existiert.

Dort wird er als Stein genannt, auf dem die Geschichte niedergeschrieben wurde – und Gründungssteine aus Lapislazuli sind aus dieser Zeit bekannt, in der Erzählung bestehen dann aber auch die Hörner des Himmelsstiers, den Gilgamesch gemeinsam

[1] Stierkopf am Schallgehäuse einer Leier aus Ur, um 2450 v.u.Z., Gold, Muschel, Lapislazuli, Bitumen, Silber, 40 x 25 x 19 cm, Philadelphia, University Museum, Foto: Wikimedia Commens. [2] Très Riches heures du duc de Berry, Folio 4 verso: April, 1412–1416, Buchmalerei, 22,5 x 13,6 cm, Chantilly, Musée Condé, Foto: Wikimedia Commens.

mit seinem Freund Enkidu tötet, aus dem blauen Stein. „Die Dicke seiner Hörner preisen die Söhne der Handwerkergilde. Dreißig Minen Lapislazuli (betrug) ihre Masse“3, das waren umgerechnet etwa 16 Kilogramm Lapislazuli.

Mehrere Leiern aus sumerischer Zeit, die in Gräbern gefunden wurden, besitzen Stierköpfe aus Gold und Lapislazuli wie derjenige, der sich heute in Philadelphia befindet. Er trägt einen mächtigen blauen Bart, allerdings sind nur die Hörnerspitzen blau, der Rest golden [1].

Damals wurde der Stein noch nicht zu einem Pigment vermahlen. Wann genau die erste Rezeptur hergestellt wurde, ist nicht bekannt. Doch schon etwa 1500 v. u. Z. sind Wandmalereien auf Kreta nachgewiesen, in denen dem Blau Ultramarin beigemischt wurde und in Ägypten soll die Farbe erstmals etwa 500 Jahre später in Gebrauch gewesen sein. Einer der Buddhas aus dem afghanischen Bamiyan-Tal, der um 540 u. Z. entstand, wurde damals farbig gefasst – mit eben dem Blau, das aus dem Lapislazuli gewonnen wurde. Nur wenig später –wenn wir in größeren Zeiträumen denken – findet sich das Ultramarin auch in der römischen Kirche San Saba aus dem 8. Jahrhundert.

Wieder ein paar hundert Jahre später soll Marco Polo (um 1254–1324) auf einer seiner Reisen die Lapislazuli-Vorkommen im Hindukusch besucht haben. Damals brachten Kamelkarawanen die Steine nach Syrien ans Meer. Dort wurden sie auf Schiffe verladen, deren Ziel der Hafen von Venedig war.

Auf den langwierigen und gefährlichen Transportweg folgte die mühsame Herstellung des Pigments. Erst musste der harte Stein vermahlen werden, um dann das in ihm enthaltene Lasurit in einem aufwendigen Verfahren zu extrahieren, zu dem bis zu 49 einzelne Schritte notwendig waren, was natürlich auch einen beträchtlichen Zeitaufwand bedeutete. Für die Verarbeitung von einem halben Kilo Stein benötigte ein Mensch etwa ein halbes Jahr. Und so gehörte Ultramarin nicht nur aufgrund des Transports, sondern auch wegen der Herstellung neben Gold und Purpur zu den teuersten Farben.

Es waren also Gottesfurcht und Prachtentfaltung gleichermaßen, die die Verwendung von Ultramarinblau beförderten. Ein Beispiel der Buchmalerei ist eines der Stundenbücher, das der Herzog von Berry (1340–1416) bei den Brüdern Limburg4 in Auftrag gab: die Très Riches Heures, um 1410–16 entstanden, die sich heute im Musée Condé von Chantilly befinden und unter anderem berühmt sind für die zwölf großformatigen Kalenderdarstellungen. Die einzelnen Blätter zeigen in einer himmlischen blau-goldenen Sphäre die jeweiligen Tierkreiszeichen und Kalendarien, darunter typische Verrichtungen in den einzelnen Monaten, wobei dem Herzog meistens ein gebührender Platz eingeräumt wird oder zumindest mit einem Schloss im Hintergrund seine Anwesenheit präsent ist. Und so ist auch im Monat April ein Schloss zu sehen, das dem Herzog gehörte, davor findet ein Verlöbnis statt, bei dem der Bräutigam einen kostbaren blauen Mantel trägt. Dasselbe Blau findet sich in dem Blumen pflückenden jungen Mädchen und in der Himmelssphäre [2]

Zwei Ledersäcke mit diesen blauen Steinen aus dem Orient befanden sich im Besitz des Herzogs, wie einer Inventarliste zu entnehmen ist. Von wem die Steine zum Pigment verarbeitet wurden, ob durch die Künstler selbst oder durch einen Spezialisten, ist nicht bekannt.

Umso besser ist die Verteilung von Ultramarin am Florentiner Hof dokumentiert. Als Agnolo Bronzino (1503–1573) Eleonora von Toledo (1522–1562), die Frau des Großherzogs Cosimo I. de' Medici (1519–1574), mit ihrem Sohn Giovanni (1543–1562) malte, erhielt er das fertige Pigment vom Hof gestellt, wie durch einen Brief dokumentiert ist, den der Hofmaler 1545 einem Freund schrieb. Es muss sich um eine größere Menge Ultramarin gehandelt haben, wie auf dem Bild zu sehen ist. Denn Bronzino malte nicht

etwa Teile der Kleidung der beiden Porträtierten in Blau, sondern den rein blauen Hintergrund, vor dem sich die beiden Figuren abheben [3].

Fertige Pigmente konnten in Apotheken erworben werden. Und so war es natürlich besonders schlau, wenn ein Maler gleichzeitig eine Apotheke besaß, wie dies bei Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) der Fall war. Er war in Wittenberg der einzige Apotheker am Ort, belieferte also auch seine Malerkollegen mit Pigmenten. Er selbst konnte sie im Großhandel billiger erwerben und hatte außerdem die Kontrolle, dass es sich um reine Pigmente handelte. Denn besonders um die wertvolleren Pigmente gab es immer wieder Auseinandersetzungen, wenn die Auftraggeber das Gefühl hatten, dass sie von den Malern hintergangen worden waren,

Wikimedia Commens. [4] Giotto, Himmel, Fresken, 1304–1306, Padua, Cappella degli Scrovegni, Foto: Wikimedia Commens.

[3] [4]

[3] Agnolo Bronzino, Eleonora von Toledo und ihr Sohn Giovanni, 1544/45, Öl auf Holz, 115 x 96 cm, Florenz, Uffizien, Foto:

dass zum Beispiel nicht das teurere Ultramarin, sondern das sehr viel billigere Azurit verwendet worden war. Zunftregeln versuchten, solche Betrügereien zu verhindern.

So wertvoll das Ultramarin war – weshalb es wohl auch als Medizin gegen Melancholie eingesetzt wurde – in etlichen Fällen veränderte sich die Farbe über die Jahrhunderte. Diese „Ultramarinkrankheit“ war inzwischen Stoff mehrerer Abhandlungen mit dem Ergebnis, dass es sich dabei vor allem um eine Veränderung des Bindemittels handelt. Die „Krankheit“ ist vor allem bei Tafelbildern wie der Sixtinischen Madonna5 von Raffael (1483–1520) zu beobachten, nicht bei Fresken wie dem von Giotto (um 1270–1337) gemalten Himmel in der Scrovegni-Kapelle in Padua [4]

Anfang des 19. Jahrhunderts, genauer 1824, wurde ein Preis ausgesetzt, um künstliches Ultramarin herzustellen. Dies gelang zwei Jahre später unabhängig voneinander drei Forschern. Seitdem ist das Pigment nicht mehr so teuer, besitzt aber auch nicht in allen Zusammensetzungen dieselbe Leuchtkraft, weshalb Yves Klein (1928–1962) so lange herumexperimentierte, bis es ihm gelang, ein Ultramarin herzustellen, das ihn zufriedenstellte und das er sich 1957 patentieren ließ: das International Klein Blue, kurz IKB, mit dem er sehr viel freizügiger umgehen konnte als die Maler*innen früherer Jahrhunderte.#

Susanna Partsch

Der Grund für (fast) alles

Perfekte Haftung für Öl- und Acrylfarbe, Lack oder Marker, genug Stabilität für Spachtelarbeiten oder Collagen und sogar als Zeichengrund verwendbar: Die zweifach grundierte Gesso-Malplatte ist ein echtes Multitalent. Sie hat klar definierte Kanten, besteht aus 5 mm starkem, planlagigem MDF und ist rückseitig mit Leisten aus Kiefernholz unterlegt, die für eine Tiefe von 1,9 bzw. 3,8 cm sorgen.

Die Suche nach Gründen hat endlich ein Ende …

1 Cennino Cennini, Das Buch von der Kunst, Wien 1871, S. 37 (das Buch in der deutschen Übersetzung von Albert Ilg ist digitalisiert).

2 ebenda, S. 40.

3 Das Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt und kommentiert von Stefan M. Maul, München 2005, S. 98 (VI. Tafel, 161/162).

4 Hermann (um 1385–1416), Paul (um 1387–1416), Jan (1388–1416).

5 Raffael, Sixtinische Madonna, 1512/13, Leinwand, 269,5 x 201 cm, Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, https://skd-online-collection.skd.museum/ Details/Index/372144.

Mustergültig

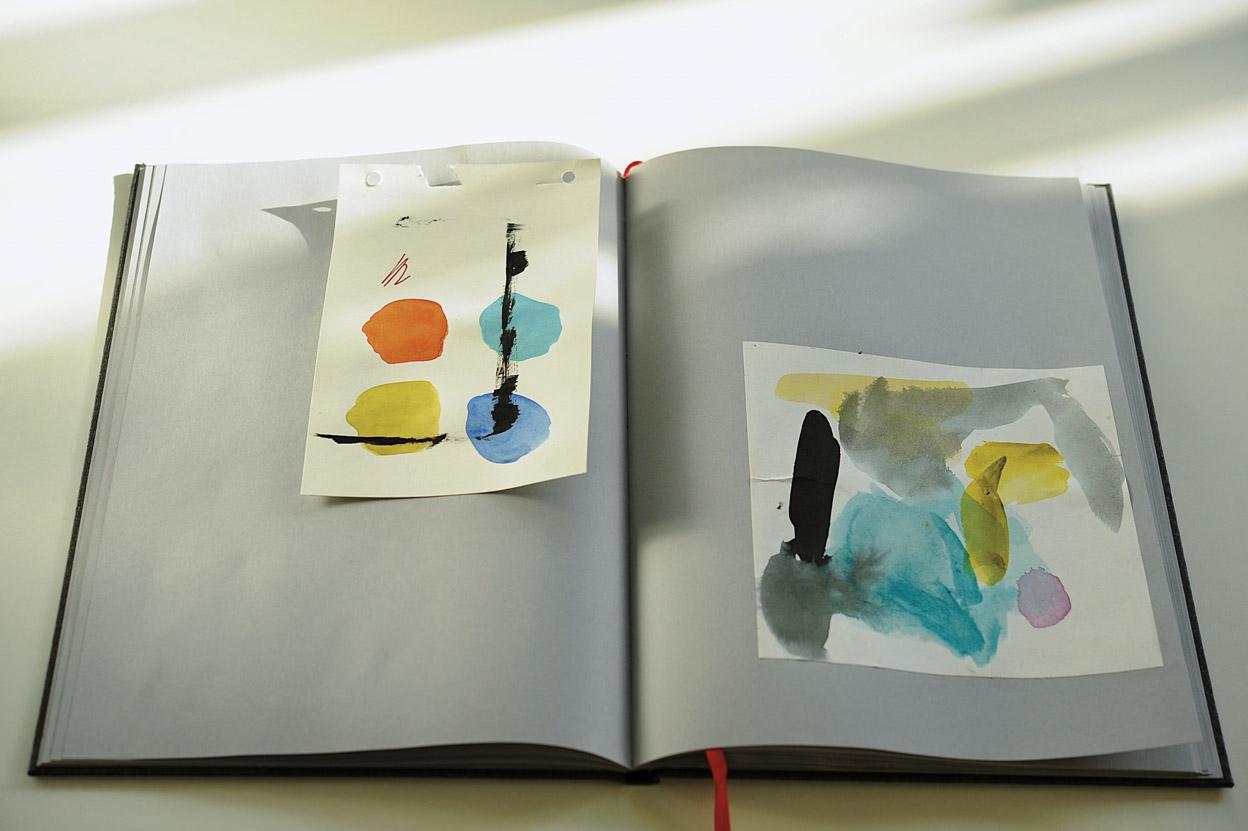

Muster zu sammeln und in Büchern zu ordnen hat eine jahrhundertelange Tradition: Musterbücher im ursprünglichen Sinne dienten in der Geschichte von Malerei und Architektur insbesondere als Vorbild und Vorlage in der künstlerischen Ausbildung und zur Abstimmung mit den Auftraggebern. Musterbücher können aber genauso gut privaten künstlerischen Zwecken vorbehalten sein und eine ganz persönliche Handschrift tragen – dazu braucht es nicht mehr als ein Skizzenbuch, Farben und Stifte, Klebstof, viele Ideen und vielleicht ein wenig Sammelleidenschaft.

Der Begriff „Muster“ hat viele Facetten. Einerseits charakterisiert er etwas in seiner Art Beispielhaftes, aber in der geläufigen Bedeutung bezeichnet „Muster“ insbesondere eine sich regelmäßig wiederholende Struktur, einen Rapport oder die farbige Gestaltung in Textilien zum Beispiel oder ein künstlerisches Ornament. Ein Muster benennt andererseits auch eine Probe eines Materials, einer Farbe oder eines Stoffs.

Gezeichnete Muster zu sammeln und in einem Buch zu vereinen ist seit Jahrhunderten überliefert: Zu den ältesten bekannten Musterbüchern zählt das sogenannte Reiner Musterbuch aus dem 13. Jahrhundert: Es enthält Grafiken, Initialen, Federzeichnungen, Musteralphabete und vieles mehr, die als Vorlagen dienten. Seither haben Musterbücher ihre Spuren hinterlassen: So illustrierten etwa die Händler im niederländischen Tulpenhandel des 17. Jahrhunderts ihr Blumenangebot mit Stichen, Aquarellen und Gouachen in sogenannten „Tulpenbüchern“. Bis heute sind Musterbücher vielgestaltig und können Vorlagen für Malerei und Kunstdruck enthalten, für Zierelemente oder für Modellbau, Kunst- und Gebrauchshandwerk.

Ein aktuelles Beispiel ist eine Ideensammlung von Mustern, die zu einem späteren Zeitpunkt zu Papier- oder Stoffentwürfen inspirieren können. Für solch ein individuelles Musterbuch bietet sich ein Skizzenbuch im Hoch- oder Querformat an, dessen Seiten direkt bezeichnet und bemalt werden, aber auch als Träger für eingeklebte Papiere dienen können.

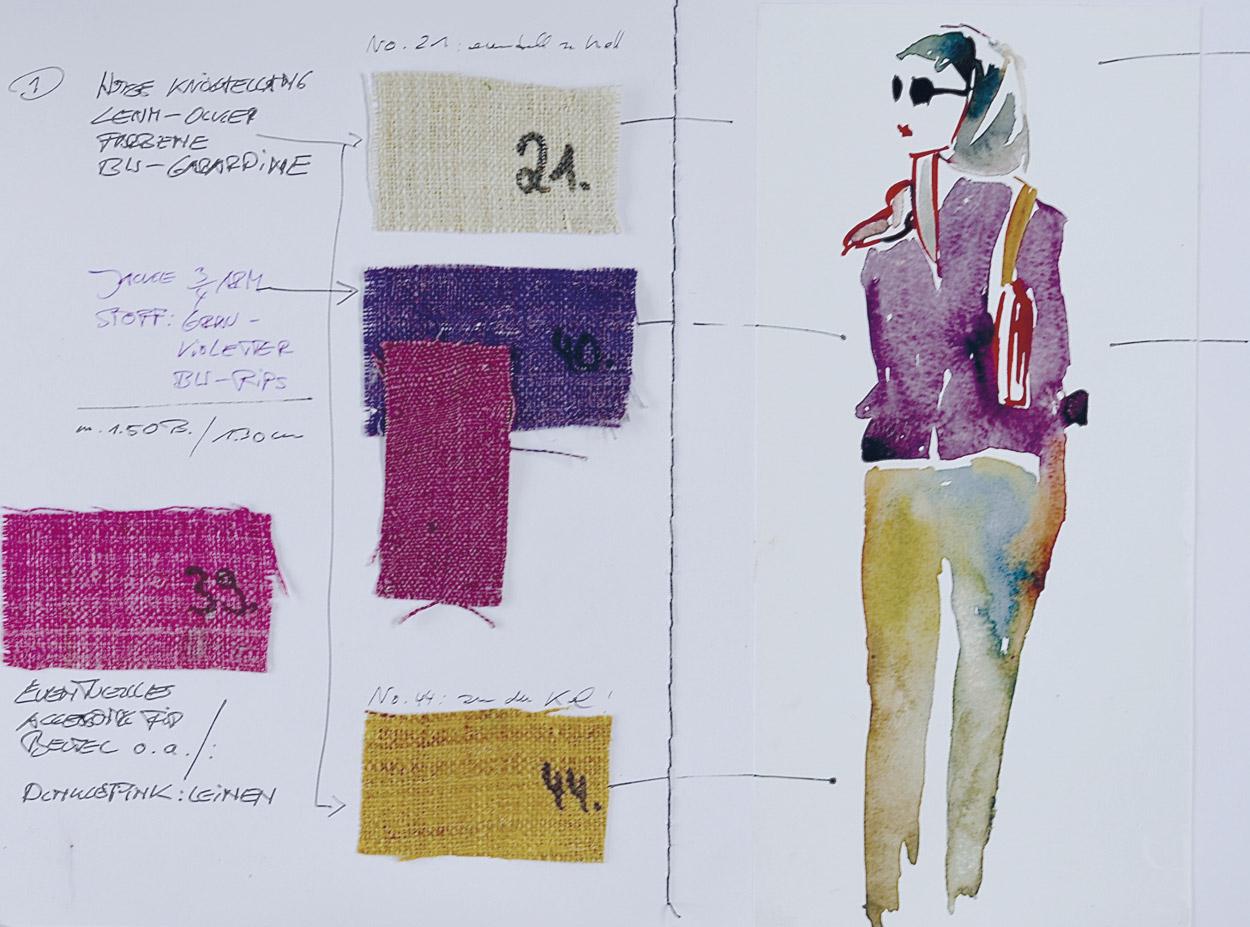

Gerade im Bereich der Mode sind Musterbücher ein willkommenes Medium für alle notwendigen Informationen auf einen Blick. Dieses großformatige, fadengeheftete Skizzenbuch nimmt gezeichnete und aquarellierte Entwürfe ebenso auf wie weiterführende Ideen, Notizen zur Umsetzung und nähere Spezifikationen. Eingeklebte Stoffmuster finden ihren Platz wie Notizen zu Stoffen, Kombinationsmöglichkeiten und Hinweise auf eventuelle Accessoires.

Bei der Anlage eines solchen Ideen-Buchs sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Stoffpatches in verschiedenen Qualitäten, Farben und Texturen, Probestücke zu Handarbeitsmustern oder zum Stoffdruck präsentieren sich übersichtlich geordnet und sind schnell zu Rate zu ziehen – Raum für neue Impulse inbegriffen.

Jedes Papier bringt seine spezifischen Eigenschaften mit und bietet sich für Muster und Ideen an, die mit verschiedenen Stiften realisiert und sortiert gesammelt werden.

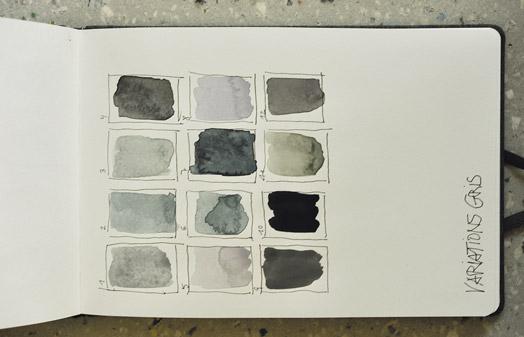

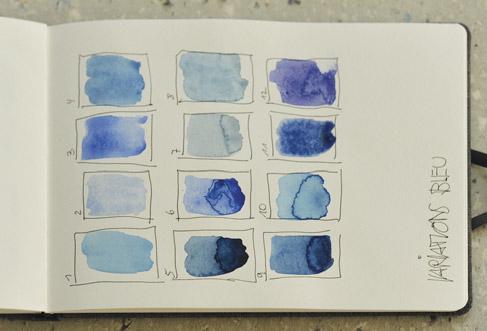

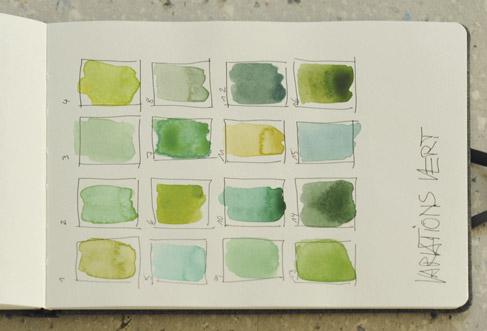

Variationen in Gelb, Grün, Blau, Grau und mehr … Aquarellfarben stehen in Näpfchen und Tuben in unzähligen Farbtönen zur Verfügung. Aber auch mit wenigen Tönen lassen sich verschiedene Nuancen erzielen, die sich in der Farbmischung und – je nach Wasserzugabe –auch in der Deckkraft variantenreich präsentieren. Um seine Farben im Experiment kennenzulernen, ihre Leuchtkraft und Intensität auszuloten und die einzelnen Töne miteinander zu vergleichen, bietet sich die Anlage von Farbmustern an. Natürlich lassen ich Farbmuster auch z.B. mit Ausmischungen von Gouacheoder anderen Farben anlegen.

Ob handgeschöpfte Naturpapiere, Büttenpapiere, Japanpapier oder farbiges Zeichenpapier, glatte oder raue Papiere oder Spezialpapier –Musterzeichnungen auf strukturierten Papieren bieten eine schier unerschöpfliche Palette an Kombinationsmöglichkeiten.

Natürlich hat ein persönlich gestaltetes Musterbuch noch viele weitere Seiten, und insbesondere macht es fliegenden Blättern und Zetteln schnell ein Ende: Ob Schriftproben oder ganze Alphabete beim Handlettering, Layout-Scribbles für Scrapbooking-Projekte, Zentangle-Arbeiten in wiederkehrendem Format, spontane Kugelschreiber-Doodles oder verschiedene OrigamiPapiere: In Buchform gesammelt schaffen sie in jedem Fall einen mustergültigen Überblick.#

Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe

Text: Sabine Burbaum-Machert

Ein Fest der Farben

Eine Hommage an die Welt der Blumen und Blüten

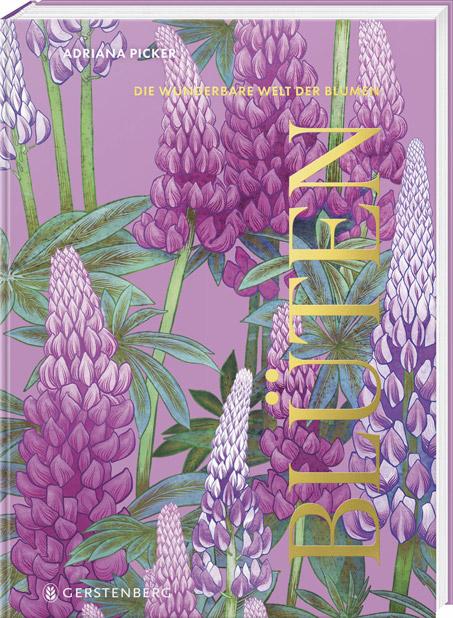

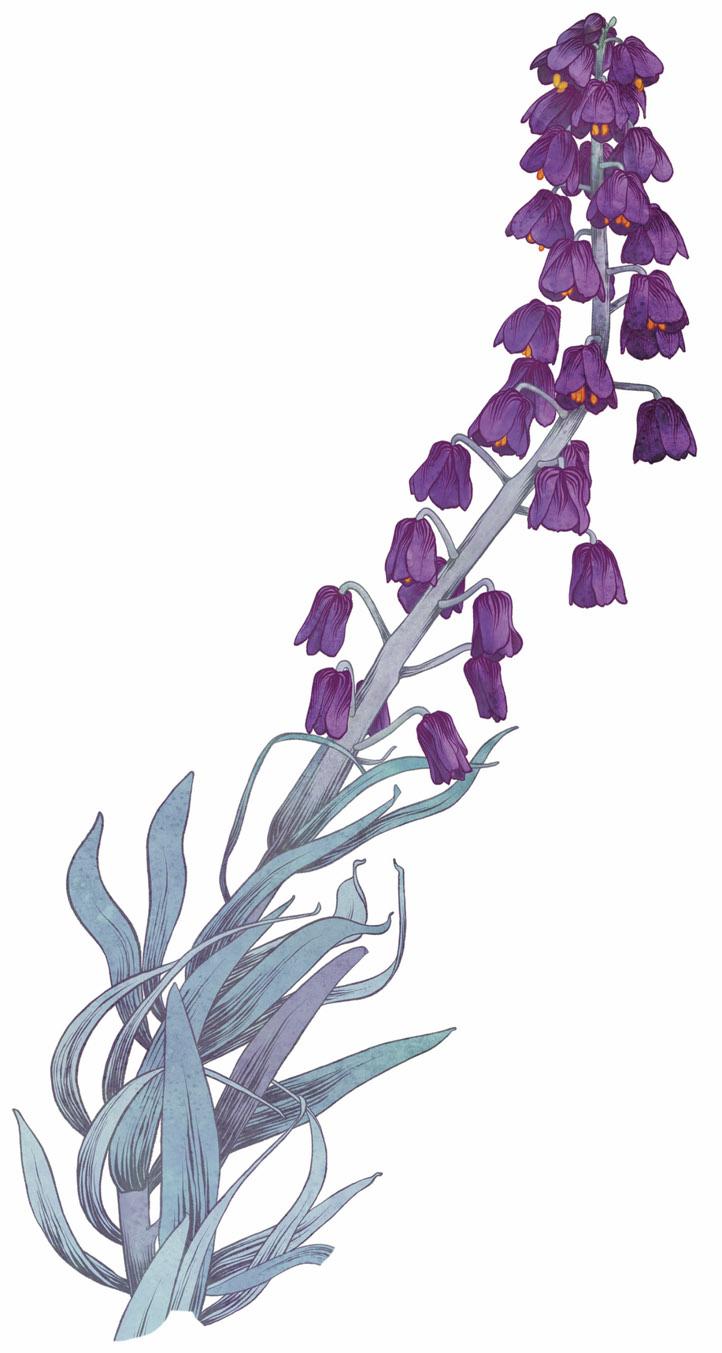

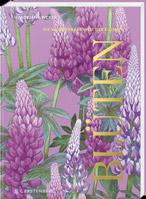

Blüten. Die wunderbare Welt der Blumen

Adriana Picker, 256 S., durchg. farb. Abb., 17 x 23,5 cm, geb., dt., Gerstenberg Verlag 2025, ISBN 9783836922081, EUR 28,00 (D), EUR 28,80 (A), CHF 38,50 (CH)

Blumenblüten gehören zu den schönsten Dingen, die die Natur hervorbringt. Jede für sich ist ein Wunder an Farbe, Form und Gestalt. In dem Buch „Blüten. Die wunderbare Welt der Blumen“, das gerade beim Gerstenberg Verlag erschienen ist, hat die botanische Malerin Adriana Picker über 200 Blumen aus der ganzen Welt zusammengetragen, geordnet nach 27 Pflanzenfamilien. Mit ihren Bildern präsentiert sie auch deren unvergleichliche Pracht.

Das Buch enthält Illustrationen spektakulärer Blüten von Begonien, Hahnenfußgewächsen, Hartriegel, Heidekrautgewächsen, Hortensien, Kamelien, Korbblütlern, Leguminosen, Liliengewächsen, Magnolien, Malvengewächsen, Mohn, Nachtschattengewächsen, Narzissengewächsen, Ölbaumgewächsen, Orchideen, Passionsblumen, Pelargonien, Pfingstrosen, Primeln, Rosen, Schwertlilien, Seerosen, Silberbaumgewächsen, Spargelgewächsen, Wegerichgewächsen ...

Adriana Picker hat diese reizvollen Pflanzen aber nicht nur zusammengetragen. Sie „interpretiert darin die traditionsreiche Kunst der botanischen Illustration auf moderne Weise. Sie lenkt unseren Blick von den Buchseiten auf die Welt um uns herum und macht uns aufmerksam auf die wechselnden Farben und Texturen der Jahreszeiten, auf die Düfte unserer Lieblingsblumen und auf die Freude, die die Natur in uns weckt“, schreibt Gemma O’Brien im Vorwort zum Buch.

Alle Abbildungen: © Adriana Picker (Illus.), aus: Blüten, Gerstenberg Verlag 2025.