Geliehene Szenerien

Der Einfluss japanischer Gartenkunst auf die Schweizer Landschaftsarchitektur

Birkhäuser Basel

Rahel Hartmann Schweizer

Japan als Materia prima

Von der Fülle paradiesischer Inseln

zur Schönheit der Leere

Von Zukai teien zōhō zu Sakuteiki

Projektionen, Rückkopplungen, Kreuzbestäubungen

Inspiration, Imitation, Integration

Japanische Gartengestaltung als Katalysator

Von Ammann bis Zürcher

Gustav Ammann

Japan als Modul

Albert Baumann

Japan als Motiv

Ernst Baumann

Japan gespiegelt

Ernst Cramer

Japanisch temperiert

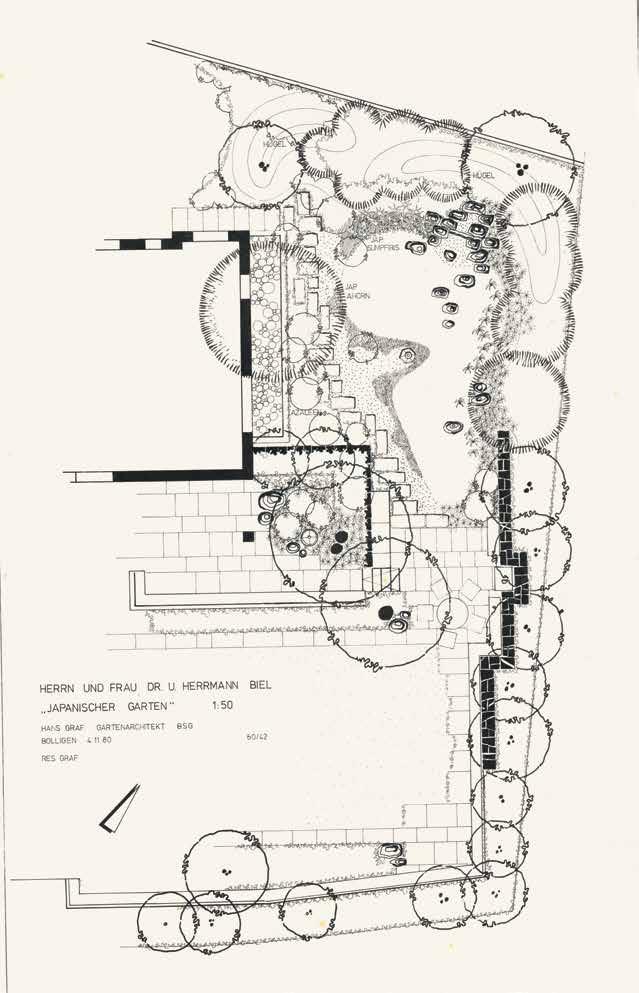

Hans Graf Japan als Quelle

Werkverzeichnisse

Fritz und Fredy Klauser Japan als Ingredienz

Walter Leder Japan im Herzen

Evariste Mertens / Walter und Oskar Mertens / Hans Nussbaumer Japanisch maskiert

Willi Neukom Japan als Generalbass

Adolf Zürcher Japanisch umgedeutet

Sachregister Bildnachweis Biografie und Dank 17 5 49 81 137 140 148 152 164 186 285 303 306 316 318 319 198 210 230 240 264

Pflanzenkataloge Bibliografie

1 Shōnagon 2017, S. 316.

2 Die überlieferten Nachlässe von Frauen sind rar. Dem Archiv für Schweizer Landschaftsarchitektur (ASLA) haben bisher nur Verena Dubach und Ursula Schmocker-Willi ihre Nachlässe vermacht. Bedauerlicherweise haben sie zudem bloß einen bescheidenen Teil ihrer Werke für wert gehalten, aufbewahrt zu werden. Gespräch mit Hansjörg Gadient, Professor für Planung und Entwurf urbaner Freiräume, Leiter des Archivs für Schweizer Landschaftsarchitektur ASLA, Ostschweizer Fachhochschule, 15. Februar 2021. Nur bei Verena Dubach finden sich vereinzelte japanische Inspirationen, die in „Inspiration, Imitation, Integration“ zur Sprache kommen.

3 Am ausführlichsten widmete sich Johannes Stoffler dem Thema. Siehe Stoffler 2006a, S. 147–152, S. 170, 178–179, 220, 250–251.

Im Garten eines verfallenden Hauses, wo der Beifuß wuchert und das Krappgewächs verwildert, den Vollmond rein und klar aufgehen zu sehen, ist stimmungsvoll. Das gilt auch für das Mondlicht, das durch die Ritzen eines solchen ver fallenden Hauses ins Innere dringt. Dazu passt das Rauschen des Windes, sofern es nicht allzu heftig ist.

Ein Anwesen mit einem Gartenteich wirkt zur Regenzeit im 5. Monat recht reizvoll. Dicht gedrängt wachsen Schwertlilien und Binsen, das Wasser ist grün, wie auch der ganze Garten ringsumher. Wie schön ist das Gefühl, den ganzen Tag über den wolkenverhangenen Himmel zu betrachten! Überhaupt gefallen mir Gartenteiche zu jeder Zeit. Unbeschreiblich ist selbst der Winter, wenn morgens das Wasser gefroren ist. Reizvoller als säuberlich gepflegte Gärten sind jene, die man vernachlässigt hat, wenn sich in den Lücken hier und da blinkend das Mondlicht zwischen dem Grün der wuchernden Wasserpflanzen spiegelt. Das Mondlicht hat für mich immer großen Reiz, an welchem Ort es auch sei. 1

Sei Shōnagon

In zahlreichen im 20. Jahrhundert in der Schweiz entworfenen Gärten und Parkanlagen lässt sich Japan als Inspirationsquelle nachweisen, ja, etliche Gartenkonzeptionen sind ohne den japanischen Einfluss kaum zu denken. Die Beweisstücke lagern im Archiv für Schweizer Landschaftsarchitektur (ASLA) in Rapperswil und im Archiv des Lehr- und Forschungsinstituts „Geschichte und Theorie der Architektur“ (gta) der ETH Zürich. Dass in den dort aufbewahrten Nachlässen Zeugnisse für den japanischen Einfluss schlummern, mutmaßte Hansjörg Gadient, Professor für Landschaftsarchitektur an der Fachhochschule OST und Leiter des ASLA. Sein vor drei Jahren geäußertes Ansinnen, sie buchstäblich aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken – denn die ältesten Entwürfe datieren aus den 1890er-Jahren – und erstmals auf die japanische Referenz hin zu untersuchen, entfachte sofort meine Neugier.

Waren es vorerst Indizien – eine Freihandzeichnung mit einem Alpenmotiv von Adolf Zürcher [→ S. 277 ], das Modell der Grünraumkonzeption von Ernst Cramer für die SUVA in Bellikon [→ S. 300] und der über fünf Meter lange Plan des Seeuferwegs von Willi Neukom [→ S. 100–101] –, wurde mein Entdeckergeist bei jedem Abtauchen in die Archivalien aufs Neue angestachelt von unverhofften Trouvaillen. Mit zunehmender Anzahl durchforsteter Materialien verdichtete sich die Ahnung zur Hypothese. Nachdem Tausende Pläne, Zeichnungen und Fotografien konsultiert waren, erwies sich die Ausbeute als ungeahnt erschöpfend, und es kristallisierten sich die Hinterlassenschaften von zehn Gestalterbüros als ergiebigste Quellen heraus: Gustav Ammann, Albert Baumann, Ernst Baumann, Ernst Cramer, Hans Graf,

Fritz und Fredy Klauser, Walter Leder, Evariste Mertens, die Gebrüder Mertens sowie Mertens & Nussbaumer, Willi Neukom und Adolf Zürcher.2

10 Nachlässe – 1000 Objekte

In einer ersten Auswahl wurden rund 1000 Objekte selektioniert, die japanische Züge zeigen. Um aus ihnen eine überschaubare Anzahl zu destillieren, wurden Kriterien etabliert. Diese berücksichtigten den jeweiligen biografischen Hintergrund, den Zeitraum der Berührung mit japanischen Vorbildern, die Art von deren Vermittlung – Bücher, Ausstellungen, Reisen, Berufskollegen – und die in eigenen Schriften reflektierte Wahrnehmung. Fokussiert wurde zudem auf Objekte, in denen der japanische Einfluss für die Gesamtkomposition prägend war – sei es, dass darin etliche Gestaltungselemente eingesetzt wurden, sei es, dass sie von übergeordneten japanischen Prinzipien wie der Verschmelzung von innen und außen, dem Einsatz der geliehenen und der miniaturisierten Landschaft, der Behandlung als Gemälde, der Schönheit des Unvollkommenen oder dem Phänomen der Leere durchwirkt waren. Schließlich wurden auch die Qualität des Materials und seine Reproduktionsfähigkeit erwogen.

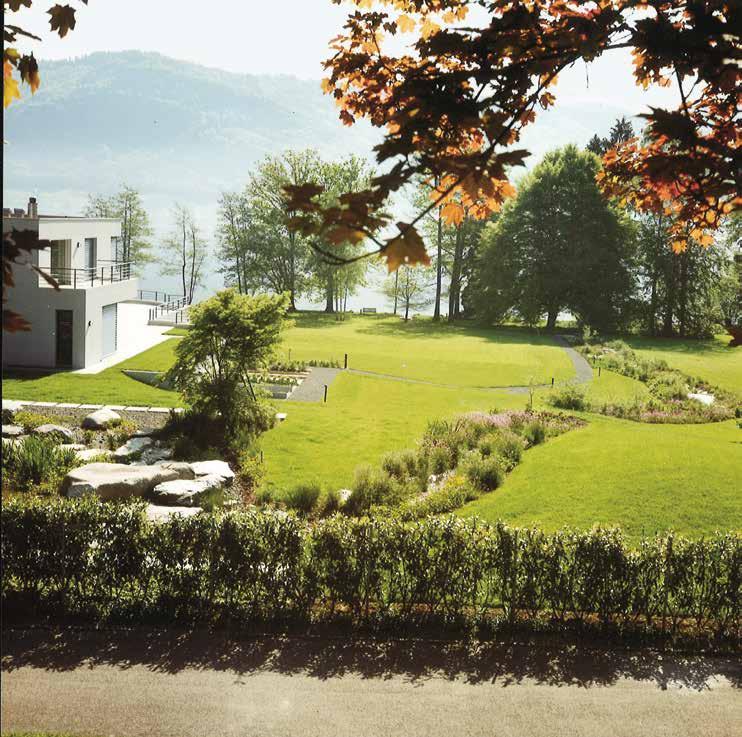

Die geografische Streuung ergab sich aufgrund des Domizils und Wirkungsradius der jeweiligen Landschaftsarchitekten, sodass Schwerpunkte in den Kantonen Aargau, Bern, Thurgau, Zug und Zürich liegen – gefolgt von den jeweils angrenzenden Kantonen Solothurn, Luzern, Schwyz, St. Gallen und – vereinzelt – Waadt und Tessin sowie dem benachbarten Ausland. Die Zeitspanne der konkreten Realisierungen reicht vom ersten von Gustav Ammann entworfenen Garten Eugster in Altstätten 1929 bis zu Hans Grafs Garten Schmid in Steffisburg 1997.

Das Phänomen wird mit dieser Publikation erstmals umfassend anhand der Arbeiten von zehn Landschaftsarchitekturbüros dargestellt. Bislang wurden Einflüsse –wenn überhaupt – tendenziell eher als Episoden innerhalb eines Werkkorpus gestreift – wie etwa bei Willi Neukom, Ernst Cramer oder Gustav Amman3 – denn als generative Faktoren identifiziert. An Publikationen, in denen der Wirkung der traditionellen japanischen Gartengestaltung auf die hiesige Landschaftsarchitektur konsequent nachgespürt wird, mangelt es gänzlich.

Parallelen

Die Tuchfühlung der Schweiz, die mit Japan 1864 den ersten Handelsvertrag einer westlichen Nicht-Großmacht abschloss, wurde begünstigt durch Parallelen mit dem Land der aufgehenden Sonne, die für die Rezeption der japanischen Gartengestaltung ausschlaggebend waren: 1. die Konnotation als Paradies, 2. die gartengestalterische Ausbildung, 3. das Verhältnis zwischen Garten und Haus, 4. die räumliche Kleinteiligkeit, 5. der Einfluss von außen.

1. Ebenso wie Japan wurde die Schweiz international als paradiesische Sphäre wahrgenommen. Und auch gegenseitig assoziierten sich die beiden Länder als Naturidyllen.

5

Japan als Materia prima

In Japan wurde die Gartengestaltung gleichsam als Geheimwissenschaft überliefert. In der Schweiz waren die Möglichkeiten einer schulischen, auf gestalterische Aspekte fokussierten Ausbildung beschränkt. Nur an der Gartenbauschule Châtelaine in Genf wurden seit 1887 entsprechende Fächer unterrichtet. Doch war die Zeit dafür im Lehrplan knapp bemessen. In der deutschen Schweiz fehlte es bis zur Eröffnung der Kantonalen Schule für Obst-, Gemüse- und Gartenbau Oeschberg in Koppigen 1920 gänzlich an einer Ausbildungsstätte für Gartengestalter.4 Deshalb vertieften die angehenden Landschaftsarchitekten ihre kreativen Fähigkeiten im Ausland. Deutschland und England waren für die meisten der hier behandelten Akteure die ersten Adressen, weshalb im 2. Kapitel die Rezeption Japans in diesen beiden Ländern im Vordergrund steht. 3. Die Gartengestaltung genoss in Japan seit jeher ein hohes Ansehen als Kunstform und definierte die Beziehung zur Architektur. In der Schweiz beeinflussten wie in Deutschland die Architekten der Avantgarde die Gartengestaltung. Einige von ihnen – etwa Hermann Muthesius (1861–1927) und Peter Behrens (1868–1940) –hielten es für unabdingbar, Haus und Garten aus einer Hand zu planen, und fühlten sich qualifiziert, die Gartengestaltung zu übernehmen.5 Kongenial dazu äußerten sich Gartengestalter, die Haus und Garten als eine Einheit verstanden, deren Grundzüge von einem Geist ersonnen seien, und überließen das Primat der Architektur: „[…] das Haus ist das herrschende, darum hat notgedrungen der Garten die Formen und Linien des Hauses anzunehmen.“6

Gleichzeitig gab es das umgekehrte „Interesse vieler Gartenarchitekten, durch ein dezidiertes Gartenkonzept, das große Pflanzenkenntnis erforderte, professionelles Terrain von den Architekten zurückzuerobern“.7 4. Während der Heian-Zeit (平安時代 , 794–1185) verstädterte das politische Zentrum Heian-kyō (heute Kyōto) zunehmend. Unberührte Natur mussten die Höflinge außerhalb der Stadtbefestigung suchen und in die „Enge der Stadtgärten“ hereinholen. Mit Bäumen, Gräsern, Steinen und Bachläufen schufen sie „idealisierte Naturlandschaften“.8

In den 1930er-Jahren vollzog sich in der Schweiz ein Wandel, der bis zu einem gewissen Grad der Weltwirtschaftskrise geschuldet war. Die vermögende, große Ländereien besitzende Kundschaft verringerte sich. Aufträge erteilten nun mittelständische Einfamilienhausbesitzer für ihre vergleichsweise kleinen Hausgärten.9

5. Die Gartengestaltung in Japan bildete sich aus der Übernahme fremder, das heißt chinesischer – daoistischer und buddhistischer – Einflüsse heraus. Diese wurden aufgesogen, destilliert, umgedeutet und im Laufe der Jahrhunderte zu dem umgeformt, was sich schließlich als japanischer Garten zu einer eigenen Kunstform verfestigte (vgl. „Von der Fülle paradiesischer Inseln zur Schönheit der Leere“).

In der Schweiz entstanden Anlagen von kunsthistorischer Bedeutung, „aus Impulsen von aussen“10, verbunden

„mit englischen, amerikanischen und japanischen Landschaften, mit Schwedens Gärten, mit deutscher Gartenkunst“.11 Gustav Ammann verglich die Aufgabe, die der schweizerischen Gartengestalter harre, mit dem, was „das japanische Volk im Zusammenhang mit einer einfachen Lebensweise und dem Auftreten der Zen-Sekte des Buddhismus“ im 13. Jahrhundert gelernt habe: Den „Wert der Eleganz und der Verfeinerung der Einfachheit“ ins Werk zu setzen, werde das Ziel des hiesigen Gartenschaffens sein.12

Pilgerschritt zwischen Landschaftsund Architekturgarten, Natur und Geometrie

Eingebettet in die Entwicklung der europäischen Gartengestaltung, lässt sich der Prozess in der Schweiz trefflich in den Begriff Pilgerschritt kleiden – und das japanische Moment war sein Impuls. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts löste der englische Landschaftsgarten die „geometrische Naturbeherrschung“13 des Absolutismus ab und prägte während Jahrzehnten die Gartengestaltung. Doch kippten seine aufklärerischen Prinzipien der „Einfühlung in die Natur durch ihre Nachahmung“ zunehmend in ein „oberflächliches Stilkonzept“14 und verkamen zu ornamentaler Zierde, zur „TeppichbeetGärtnerei“, wie Heini Mathys urteilte.15 Befeuert von der Arts-and-Crafts-Bewegung und dem Jugendstil, sprang „als Reaktion auf den saft- und kraftlos gewordenen Naturalismus“ um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert der Architekturgarten in die Bresche. Abgesteckte Grundrisse, axiale Raumdefinitionen und dekorative Elemente der Art nouveau kennzeichneten die Anlagen.

In diese Zeit fiel die Eröffnung der Gartenbauschule Oeschberg im bernischen Koppigen 1920. Albert Baumann, der sie während Jahren als Lehrer prägte, konzipierte einen den Unterricht gleichermaßen unterstützenden wie spiegelnden Park. Dieser verkörperte beispielhaft den Charakter symmetrischer, Achsen betonender Kompositionen. Baumann inkorporierte ihm aber auch einen japanischen Garten.

Die Gründung des Bundes Schweizerischer Gartengestalter (BSG) 1925 situierte sich im Fahrwasser einer neuerlichen reformerischen Welle. Sie wurde getragen sowohl von Gartengestaltern als auch von Architekten. Anstoß war die 1927 in Stuttgart errichtete Weißenhofsiedlung. Le Corbusier unter dem Titel Kommende Baukunst und Leberecht Migge seinerseits mit „Der kommende Garten“ sprachen einer naturnäheren Gestaltung das Wort und plädierten für die Verbindung zwischen Haus und Garten (vgl. „Inspiration, Imitation, Integration“).16

Die Zürcher Gartenbauausstellung (Züga) 1933 war ein erstes Spielfeld dieser Entwicklung hin zum neuen „‚organischen‘ Gestalten“.17 Und sie beherbergte zwei japanisch konnotierte Anlagen, eine von Otto Spross und eine von Paul Schädlich. Als Initialzündung für die verbreitete Wahrnehmung japanischer Gartengestaltung in der Schweiz wirkte die Ausstellung über „ Japanische Architektur und Gärten“, die 1933 im Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich stattfand – just zu einer Zeit, da der als

4 Stoffler 2006a, S. 7.

5 Muthesius veröffentlichte dazu auch ein Buch. Siehe Muthesius 1907; Bucher 1996, S. 25.

6 Encke subsumierte seine Einschätzungen unter dem Begriff „Wohngarten“. Encke 1910, S. 8.

7 Wolschke-Bulmahn 2009, S. 174.

8 Itoh 1999, S. 72.

9 Siehe Osoegawa 2020c, S. 24. (Der Gartenarchitekt)

10 Mathys 1972, S. 1–2.

11 Ammann 1936.

12 Ammann 1943b, [S. 287].

13 Bucher 1998, S. 4.

14 Bucher 1998, S. 6.

15 Mathys 1972, S. 6.

16 Siehe Le Corbusier 1926; Migge 1927b.

17 Mathys 1972, S. 8, 10.

6 2.

1964, hundert Jahre nach der Besiegelung der Handelsbeziehungen, reiste ein Dutzend Schweizer Gartengestalter zum 9. Kongress der International Federation of Landscape Architects (IFLA) nach Tōkyō. Von den in diesem Buch besprochenen Landschaftsarchitekten waren Ernst Baumann, Ernst Cramer, Walter Leder, Hans Nussbaumer und Willi Neukom dabei sowie als Berichterstatter Richard Arioli. Exkursionen führten sie zu einigen der berühmtesten japanischen Gärten –landschaftlich-pittoreske Szenerien wie im Park der Katsura-Residenz (桂離宮 ) und reduzierte, symbolisch aufgeladene Abstraktionen wie der Garten des ZenTempels Ryōan-ji (龍安寺 ) in Kyōto. Letzterer stimulierte die Tendenz zu Stilisierung und Wertschätzung der Leere.

18 Bucher 1998, S. 6.

19 Stoffler 2006a, S. ix.

20 Dümpelmann 2001, S. 71.

21 Stoffler 2016a, S. 13.

22 Vgl. Groeningen 1996, S. 592, 598.

23 Vgl. Rüttermann 1999, S. 82, 83.

24 Ammann 1943b, S. 285.

25 Siehe Roy 1983.

26 Vgl. Bucher 1998. Christian Stern bildete das Atelier 1974 zusammen mit Klaus Holzhausen, Edmund Badeja, Gerwin Engel und HansUlrich Weber. Schwerin 2015, S. 71.

27 So wurden in der Zeitschrift Anthos gleichzeitig und parallel zueinander auf der Seite platziert Bücher zum einen und zum anderen Thema besprochen. Vgl. o. A. 1991.

28 Siehe Mertens E 1881c; Zülli 1932; Ammann 1947; Leder 1952; Ammann 1953a.

29 p. 1945; Gustav Ammann Belegbuch IV, NSL 2-8-S-4.

30 Ammann 1953 gtaA, S. 1.

31 Ammann 1953 gtaA, S. 1.

Reaktion auf den Landschaftsgarten entwickelte Architekturgarten zugunsten des Wohngartens aufgegeben wurde18, um durch „die Auflösung des Formalen […] einer ‚natürlichen‘ Gestaltungsweise“19 Raum zu geben.

„Juwelenturm“ und „Juwelenbaum“ 1937 datierte Ammann die „neue Erkenntnis der Landschaft“ als stilbildenden Faktor. Die Sensibilität für die Landschaft spiegelte sich in Ammanns Pflanzenverwendung, die von Ideen des englischen, von William Robinson geprägten, „Wild Gardening“ und der deutschen, von Karl Foerster begründeten, „Wildnisgartenkunst“ beeinflusst war.20 Diese wiederum reflektierten ein „stetig wachsendes Interesse für die japanische Gartenkultur und für fernöstliche Pflanzen mit malerischem Habitus“.21

Verblüffenderweise erfand der in der Schweiz aufmerksam rezipierte Foerster eine Nomenklatur für seine Züchtungen, deren poetische Beinamen manchen japanischen Bezeichnungen ähneln, so etwa „Juwelenturm“ für den Rittersporn, Delphinium cultorum, oder „Seidenjuwel“ für den Türkischen Mohn, Papaver orientale 22 In Japan gelten die Magnolia compressa als „Juwelenbaum“ und die Hängemoose Usneaceae Lichenophyta als „Juwelensteine“ [→ S. 7]. 23

An der Landesausstellung 1939 etablierte sich die japanisch inspirierte Einheit von Haus und Garten. Dieser wurde nicht mehr um das Haus drapiert, sondern „ein sachlich gebautes Haus in einen zwanglosen, möglichst natürlichen Garten gestellt“.24

Die G59 markierte einen vorläufigen Höhepunkt der Anverwandlung japanischer Gartengestaltung, die gewissermaßen als Materia prima fungierte, aus der sich wie ehedem in Japan als Quintessenz eine eigene Exegese herausbildete.

Falsch verstandene Reduktion führte indes alsbald zum Überhandnehmen pflegeleichter Einöden. In das Vakuum stieß Mitte der 1970er-Jahre die Naturgartenbewegung, deren Fanal theoretisch mit Louis G. Le Roys Buch Natur einschalten, Natur ausschalten25 1973 und praktisch mit der Universität Irchel als erstem großen Park im Naturgartenstil des Ateliers Stern + Partner 1982 datiert wird.26 Die Grün 80 in Münchenstein stand unter beider Stern: Biodivers konzipierte Pflanzengesellschaften und formale Kompartimente – beide japanisch unterfüttert – gesellten sich zueinander.

Anfang der 1990er-Jahre schließlich positionierten sich naturnahe Ansätze und architektonische Gestaltungselemente einander gleichberechtigt gegenüber.27 Die hier besprochenen Landschaftsarchitekten decken das gesamte Spektrum ab.

Wasser, Inseln, geliehene Szenerien, Trockenlandschaften

In manchen Fällen tauchte der Einfluss expressis verbis als „japanischer Garten“ auf, in anderen charakterisierten japanisch aufgeladene Elemente die Anlagen: Gewässer, Inseln, Steinsetzungen, Schrittsteine, Wasserschöpfbecken, Brücken und Pflanzen von spannungsvollem Habitus. Augenfälliges Signum war zunächst der Einsatz von Wasser. Dem Element widmeten sich mehrere Gestalter auch publizistisch.28 Der aktivste dabei war Gustav Ammann. An seinem japanischen Garten Eugster in Altstätten lässt sich die Wandlung der Form der Becken unter japanischem Einfluss exemplifizieren: „Solche Bassins wurden bis Anfang der Zwanziger Jahre immer schön rechteckig geplant, während später nach und nach die mehr der Natur des Wassers angepassten abgerundeten Formen bevorzugt wurden.“29

Ammann selber skizzierte den Wandel als eine Transformation, die sich von der „früheren Formung des Wasserbeckens“ als architektonischem Rahmen „wie beim Spiegel“ hin zur Auflösung der Ränder bewegte, um sie mit der umliegenden Pflanzung zu verzahnen, das durchsichtige Element mit der Vegetation zu verbinden. Er umriss zudem eine Kontur als „einer Insel gleich in der Strömung eines Flusses, nur dass hier umfliessendes Wasser als Land und Insel als Wasser erscheint, quasi eine Negativpause des Ist-Zustandes“.30 Am Prinzip der

7

Usnea longissima oder Dolichousnea longissima steht in Japan als Nagasagarigoke repräsentativ für Hängemoose, die mit Juwelensteinen assoziiert werden.

Umkehrung delektierte sich besonders Willi Neukom. Er vertiefte es und trieb es zur Perfektion. Dem Japanischen entlehnte Überquerungen des Wasserspiegels mit Platten- oder Brückenelementen31 reihte Ammann in sein Repertoire ein, ebenso – wie am Teichrand des Gartens der Katsura-Residenz – Seeufer imitierende „Verlandungszonen“. Die Anleihe bei der Natur wurde ebenfalls thematisiert: „Das unregelmässige Seerosenbecken steht an Stelle der früheren, versumpften Wiese inmitten des Blütenstaudengartens.“32 Und beliebt war die japanische Referenz für die Forderung nach gegenseitiger Durchdringung von Haus und Garten –„ähnlich wie beim japanischen Haus und Garten, dessen Einfluss sich beide in Europa nicht zu entziehen vermochten“.33 Als starkes Bindeglied fungierten Steingärten, wobei Japan wiederum als Stoffumwandler funktionierte – vom in der Schweiz traditionellen Alpinum zur Trockenlandschaft.

Von Ammann bis Zürcher

Gustav Ammann (1885–1955), der zunächst in Opposition zum Landschaftsgarten den Architekturgarten gefordert hatte, propagierte um 1927 „die Auflösung des Formalen zugunsten einer ‚natürlichen‘ Gestaltungsweise des Wohngartens“.34 Japans Gärten attestierte er eine kulturelle Überlegenheit, von der „nicht nur die Tendenz zum Nichtarchitektonischen, sondern auch die Vertiefung der seelischen Werte im Garten“ zu lernen sei.35

Albert Baumann (1891–1976), von 1920–1957 Hauptlehrer für Gartenbau an der Kantonalen Gartenbauschule Oeschberg, der sich als Gartenarchitekt einen Namen auf dem Gebiet der Reformgartenarchitektur machte, würde man die Affinität zum japanischen Kulturkreis nicht ohne Weiteres zuschreiben. Doch mit Ausnahme von Heini Mathys ist von keinem anderen Landschaftsarchitekten, dessen Nachlässe sich im ASLA befinden, eine vergleichbare Anzahl von Büchern über die traditionelle japanische Gartengestaltung überliefert.

Ernst Baumann (1907–1992) besaß eine der Zen-Kunst entsprechende Sensibilität. Fotografien einzelner Partien seiner Gärten zeigen, wenn sie Aufnahmen japanischer Anlagen gegenübergestellt werden, zuweilen eine verblüffende Ähnlichkeit.

Ernst Cramer (1898–1980), dessen berühmter an der G59 realisierter „Garten des Poeten“ gemeinhin nicht mit Japan assoziiert wird, schuf gerade da eine durchaus japanischer Lesart würdige Schöpfung. Neben organisch ausformulierten, von deutlich japanischem Duktus geprägten Gestaltungen stammen von ihm zwei expressis verbis als „japanische Gärten“ titulierte Anlagen.

Hans Graf (1919–2014) bediente sich oft des Motivs des Miniaturgartens und befasste sich sogar mit der Kunst des Bonsai. Ihm diente die fernöstliche Referenz zunehmend auch als Basis einer naturnahen Gestaltung, wie sie sich im Zuge der Forderung nach ökologischeren Anlagen zur Förderung der Biodiversität entwickelte.

Fritz und Fredy Klauser (1885–1950, 1921–2007) unterschieden sich markant in ihrem Zeichnungsduktus. Fritz

Klausers Pläne zeichnen sich durch Aufgeräumtheit aus. Geometrisch-ornamental ausgebildete Partien täuschen zuweilen über japanische Motive hinweg. Fredy Klausers Haltung rückte in die Nähe des Japanischen, faszinierte ihn doch das Zeitlose, das Einfache und Unattraktive. Walter Leder (1892–1985) war der stille Fürsprecher der japanischen Gartengestaltung und durchdrang deren Seele vielleicht am tiefsten von allen. Er pflegte intensive Kontakte zu den japanischen Kollegen, denen er am IFLA-Kongress 1964 in Tōkyō begegnet war und von wo er mit „Japan im Herzen“ zurückkehrte.

Evariste Mertens (1846–1907) schuf sein Werk zwar lange vor der in der Schweiz verbreitet einsetzenden Japan-Rezeption, jedoch in einer Zeit des regen Austauschs mit dem „Land der aufgehenden Sonne“, der mit dessen erzwungener Öffnung 1853 eingesetzt hatte. Seine Äußerungen zur Gartengestaltung lehnen sich an japanische Prinzipien. „Trachten wir darnach, dasjenige zu sammeln, was uns Wald und Berg und Thal täglich zu beobachten bieten und suchen wir es verständig zu einem Ganzen zu verschmelzen; […].“36 Auch seine Empfehlungen für den Einsatz von Wasser und Steinen erinnern an ostasiatische Gepflogenheiten: „Wasserfälle, in unendlichen Variationen ausführbar, tragen sehr zur Belebung bei und sind, wo immer thunlich, zu erstreben.37 „Die Felsenparthie sollte wo thunlich ausschliesslich aus äusserlich verwitterten Blöcken bestehen […].“38 Walter und Oskar Mertens (1885–1943, 1887–1976), die das Unternehmen als Gebrüder Mertens weiterführten, entwarfen 1933 einen „Felsgarten“, bei dem sie sich an den väterlichen Ermahnungen orientierten. Vor allem beim Umgang mit Wasser tauchen in ihren Schöpfungen immer wieder japanische Anleihen auf.

Hans Nussbaumer (1913–1992) setzte im Gespann Mertens & Nussbaumer diese Entwurfshaltung fort.

Willi Neukom (1917–1983) machte ebenso verschwenderisch wie freizügig von japanischen Elementen Gebrauch – ob für Privatgärten, öffentliche Parkanlagen oder Friedhöfe. Bislang wurden diese jedoch nur bei der Zürcher Seeufergestaltung39 und der Umgebung der ETH Zürich40 identifiziert.

Adolf Zürcher (1934–2011) verstand sich auf organisch-biomorphe und geometrisch-reduktionistische Szenerien. In auffallend japanischer Manier stellte er Bäume und Steine in seinen Plänen dar. Zudem hinterließ er einige Zeichnungen, die das ostasiatische Vorbild unschwer erkennen lassen.

Gemeinsam ist den Protagonisten dieses Buchs, dass ihr Werk – verortet in der pendelnd schwingenden Entwicklung schweizerischer Gartenkunst zwischen architektonisch-geometrischen Prämissen einerseits und landschaftlich-organischen andererseits – beispielhaft Zeugnis ablegt für die katalytische Funktion, die das japanische Vorbild hatte.

32 Zülli 1932, S. 5.

33 Ammann 1934, S. 115.

34 Stoffler 2006a, S. ix.

35 Stoffler 2006a, S. 151.

36 Mertens E 1881b, S. 90.

37 Mertens E 1881c, S. 203.

38 Mertens E 1881c, S. 204.

39 Sigel/Jong 2010, S. 41–48.

40 Stoffler 2016b, S. 24–28.

8

Der Wohnhausgarten von Walter Leder an der G59, dessen Wasserbecken in japanischer Manier von einer zwischen Steinen hervorsprudelnden Quelle gespeist war.

Die architektonische Ausbildung des Hauses zu Walter Leders Garten an der G59 war dem Neuen Bauen verpflichtet.

102

↑ →

103

Ernst Cramers Garten des Poeten mit dem Kegel, den Richard Arioli mit einem Vulkan assoziierte.

Durch das Rhododendrental schlängelte sich ein trockenes Bachbett aus Kieseln. Das japanische Flair unterstrich die leicht gewölbte Brücke aus rohen Holzbohlen.

104 Willi Neukoms Nymphenteich war eine der berückendsten Schöpfungen an der G59.

← ↓

105 Das gläserne „Juwel“ im Jardin d’amour weckt die Assoziation mit dem buddhistischen Wunschjuwel.

106 Blick über den Kristallgarten von Neukom/Baumann auf Cramers Garten des Poeten an der G59.

Im Garten Deller in Winterthur-Wülflingen schuf Ammann 1945 eine bezaubernde japanisch Miniatur. Aus einer seichten Vertiefung im Fels, als habe das Wasser sie ausgewaschen, fließt ein kleiner Wasser fall in das mit Seerosen, Japanischen Sumpfschwertlilien, Japanischen Primeln und Rohrkolben bepflanzte Bassin. Japanische Zierquitte und geschlitztblättriger Ahorn akzentuieren das japanische Kolorit.

139

Albert Baumann

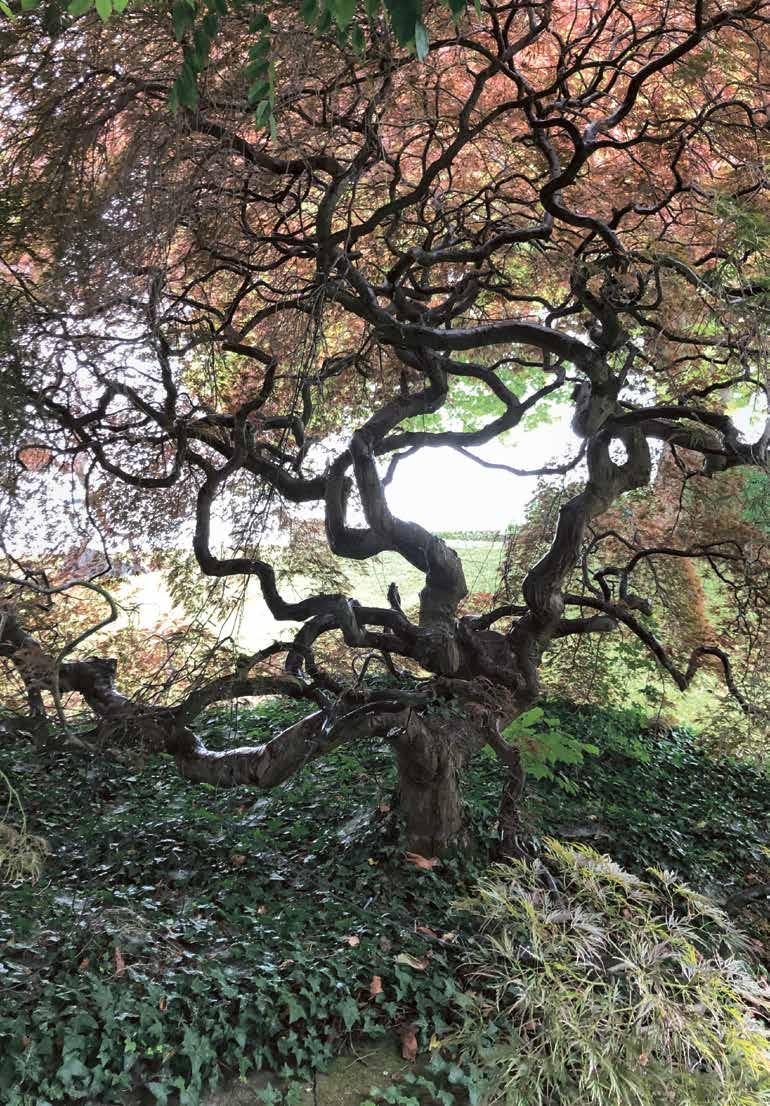

Der japanische Garten in Oeschberg in einer seltenen Farbaufnahme.

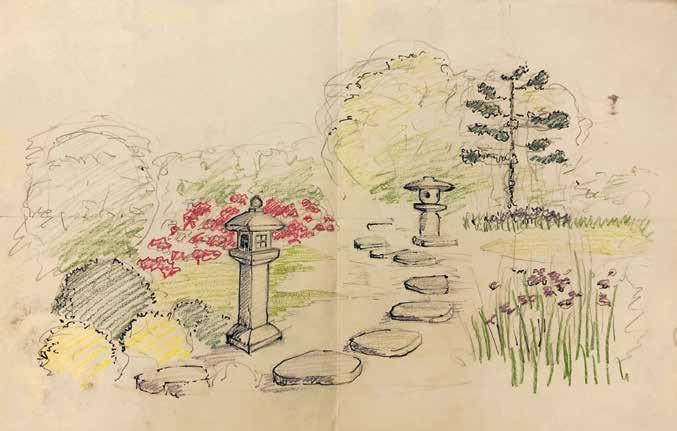

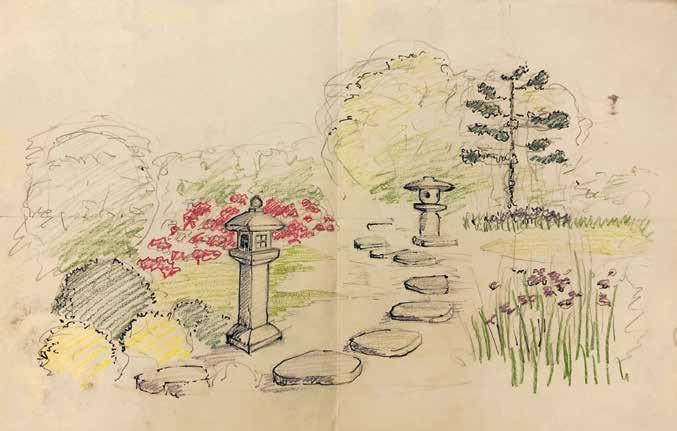

In der Zeichnung eines japanischen Gartens erscheint der Brunnen als haargenaue Kopie des Schöpfbeckens, das Kinkichirō Honda auf Tafel 24 abbildete, während die Laterne derjenigen auf Tafel 17 gleicht.

1891--1976

↓ 148

→

Kinkichirō Hondas Tafel 17 diente Baumann als Vorlage für die Lichtquelle, die er im Vordergrund zeichnete; die kleinere dahinter entnahm er dem Katalog auf Tafel 35.

1 Baumann A 1931/1932, S. 32.

2 Siehe Osoegawa 2020b, S. 22.

3 Siehe Osoegawa 2020b, S. 23.

4 Ebd.

5 Siehe Osoegawa 2020b, S. 24.

6 Siehe Wettstein 1977, S. 37.

7 Siehe Osoegawa 2020b, S. 24

8 Siehe Osoegawa 2020c, S. 22.

9 Osoegawa 2020c, S. 24.

10 Ebd.

11 Ebd.

12 Vgl. Osoegawa 2020a, S. 17.

13 Osoegawa 2020c, S. 24

14 Ebd.

Der im thurgauischen Arbon als Sohn eines Bandwebers geborene Albert Baumann durchlief zunächst eine Ausbildung an der StickereiZeichnungsschule St. Gallen.2 Die Beschäftigung mit ornamentalen Pflanzenmotiven bewog ihn 1909, eine Gärtnerlehre an der Ecole cantonale d’horticulture de Châtelaine bei Genf in Angriff zu nehmen, wo er auf Walter Leder traf, mit dem sich eine Freundschaft anbahnte. Entschlossen, sich weniger als Gärtner denn als Gestalter zu betätigen, trat er 1913 in die interkantonale Gartenbauschule Wädenswil ein.3 Nach deren Abschluss engagierte ihn Garteninspektor Gottlieb Friedrich Rothpletz (1864–1932) im Gartenbauamt der Stadt Zürich, wo Baumann bis 1919 blieb,4 sich anschließend freischaffend betätigte und Reisen nach Frankreich und Deutschland unternahm. Im Herbst 1920 berief ihn der Regierungsrat zum Hauptlehrer an die neu gegründete Kantonale Gartenbauschule Oeschberg im bernischen Koppigen,5 wo er bis 1957 wirkte.6

Archiv für Schweizer Landschaftsarchitektur ASLA an der Hochschule Rapperswil (heute OST Ostschweizer Fachhochschule) hervorging.7

Lange Zeit vor allem als Lehrer wahrgenommen, war es der Gartenhistoriker und Landschaftsarchitekt Steffen Osoegawa, der Albert Baumanns Rolle als eine der „führenden Persönlichkeiten der Schweizer Reformgartenbewegung“8 hervorhob: „Der Architekturgarten war für ihn nicht alleine Kunstform, sondern Ausdruck seiner Weltanschauung, der Lebensreform, die es ihm ermöglichte, sich von vielen ihm unlieben Konventionen zu befreien.“9

Der Reformcharakter des Wohngartenstils jedoch wollte ihm nicht in den Kopf, er galt ihm nicht „als eine eigenständige Weiterentwicklung der Gartenkultur“,10 seine Gestaltungsweisen waren für ihn nur Sujets, weshalb er für sie den Begriff des Motivgartens prägte.11

Osoegawa datierte den Moment, in dem sich Baumann ausschließlich dem Motivgarten und der jungen Disziplin der Landschaftsgestaltung zu widmen begann, während Bauerngarten und herrschaftlicher Barockgarten nahezu vollständig aus seinem Entwurfsrepertoire verschwunden seien, in die Mitte der 1930er-Jahre.12

Albert Baumanns Nachlass begründete 1981 die Entstehung der Stiftung Archiv für Schweizer Gartenarchitektur und Landschaftsplanung, aus der das heutige

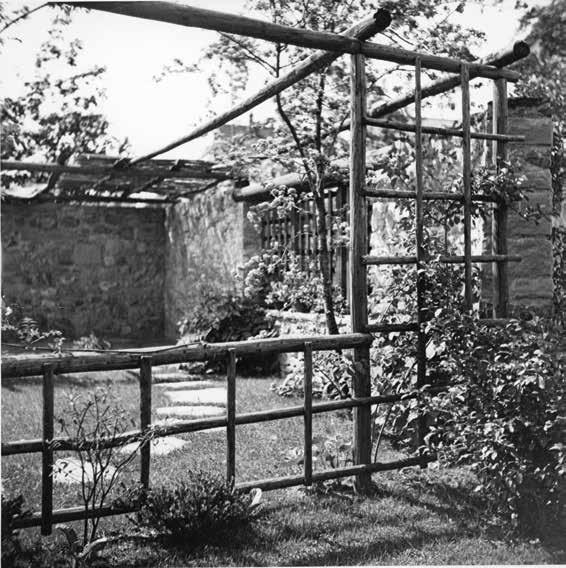

Das „Motiv“13 etwa eines sich schlängelnden, mittels Steinen ein natürliches Bett simulierenden Bachs oder ein mit Seerosen bestücktes Badebecken und eine „neue Landschaftlichkeit“,14 bei der das Umfeld in den Garten einbezogen wurde, eröffneten Baumann die Chance, das Korsett von Symmetrie und strenger Gliederung zu Umgeben von Gebüschwänden aus Schneebeeren, geschlitztblättrigem Holunder und Nadelhölzern liegt der japanische Garten für sich abgeschlossen neben dem Alpinum. Als Unterlage für die Gestaltung dienten Vorbilder erster japanischer Gartengestalter. 1

149

Japan als Motiv

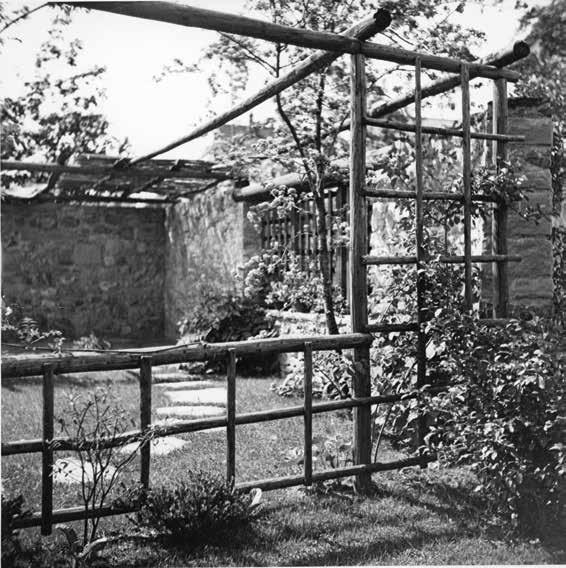

Die Maueröffnung gleicht frappant derjenigen des Eingangs zum Garten der Katsura-Residenz.

Treillagen und Rankgerüste empfand Baumann im „kleinen Wohngarten“ japanischen Beispielen nach.

Die kaum behandelte, auf einem ebensolchen Stein abgestellte Holzstütze im „kleinen Wohngarten“ erinnert an den Tokobashira (床柱 ) der traditionellen japanischen Bildernische Tokonoma (床の間 ).

155

← → ↓

173 Eine nicht identifizierbare Fotografie eines Gartenausschnitts japanischer Prägung.

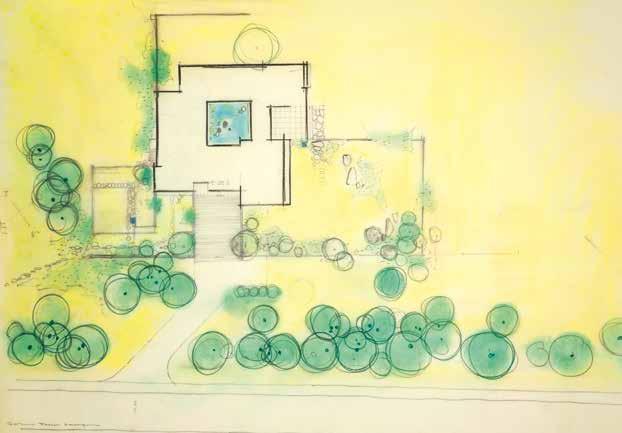

Der definitive Plan für das Anwesen von Hugo Mann beinhaltet alle vormals skizzierten japanischen Elemente: das japanisch gestaltete Atrium, die Magnolie und das „Teehäuschen“.

183

Japan als Generalbass

4 Langkilde (1919–1997) verantwortete den dänischen Beitrag an der Gartenbauausstellung in Hamburg 1963. Siehe Arioli 1963a.

5 Siehe o. A. 1983, S. 35; Nyffenegger 2004, S. 27.

6 Der erste Hinweis auf Neukoms Beschäftigung mit Max Bill ist die Einladungskarte zu dessen vom 20. Okt. bis 15. Nov. 1946 dauernden Ausstellung in der Galerie des Eaux Vives an der Seefeldstr. 48 in Zürich: ASLA, NL WNE, o. Sign. Aus demselben Jahr datiert ein Artikel über Alexander Calder, den Neukom aufhob: Näf 1946; ASLA, NL WNE, o. Sign.

7 Füeg 1959; Mathys 1960, S. 28; o. A. 2002. Remmele/Vegesack 2003; Maurer 2013.

Auf kleinem Raum viel Wasser, das war hier die rettende gestalterische Idee! Poesievoll wie ein japanischer Garten. 1

Willi Neukom absolvierte zunächst eine Gärtnerlehre, ehe er sich autodidaktisch zum Landschaftsarchitekten ausbildete. 19382 oder 19393 stieß er zum Büro von Ernst Cramer, wo er sein zeichnerisches Talent, seine Begabung als Projektleiter und sein Interesse an Architektur, bildender Kunst und Grafik entfalten konnte. 1951 gründete er in Zürich sein eigenes „Studio für Gartenarchitektur und Landschaftsgestaltung“.

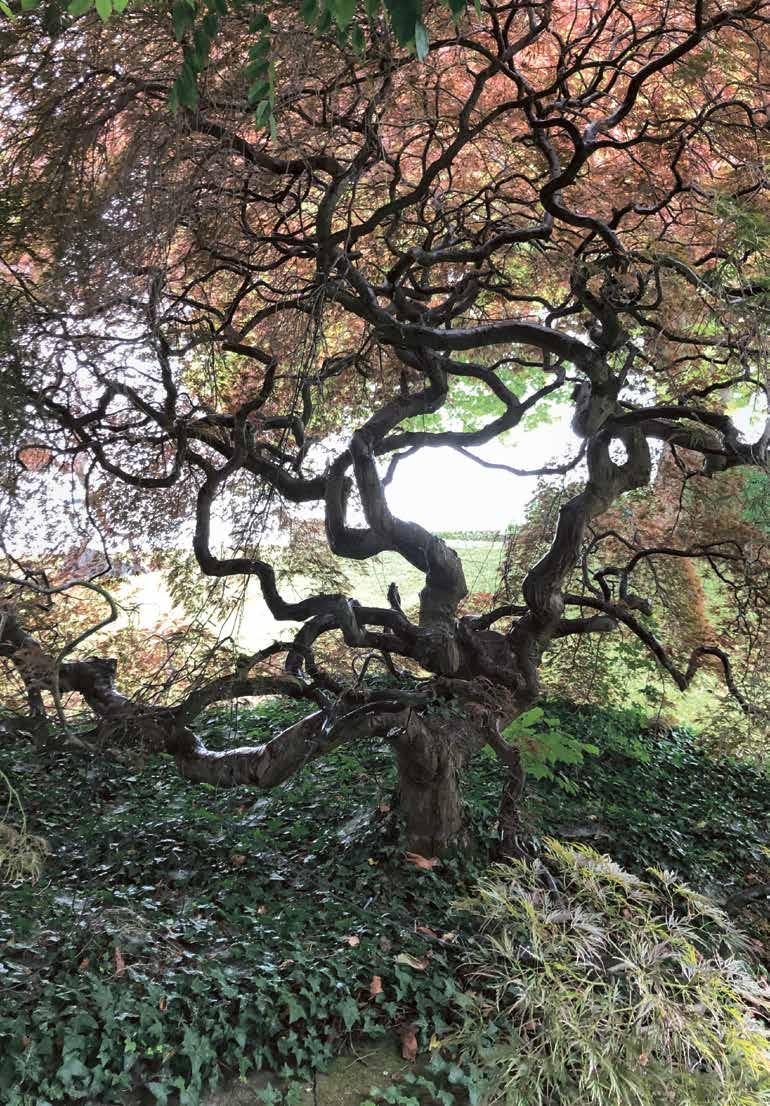

Auf gartenarchitektonischem Gebiet inspirierten ihn Roberto Burle Marx, Eywin Langkilde4 und Ingwer Ingwersen, auf künstlerischem Feld Figuren aus dem Kreis der Zürcher Konkreten. Er unternahm Studienreisen nach Japan (1964), Skandinavien (1967), England (um 1970) und in die Türkei (Ende der 1970er-Jahre).5 Drei Jahre bevor sich Neukom 1951 auf eigene Füße stellte, hatte Ernst Cramer den Garten Hegner gestaltet – die japanischste Schöpfung seines Arbeitgebers. Angewiesen war Neukom auf diese Erfahrung zweifelsohne nicht, um japanische Elemente zu adaptieren. Die traditionelle Gartenkunst Nippons war seit den 1930erJahren in aller Munde. Neukom entwarf denn auch bereits in den ersten Jahren seiner Selbstständigkeit Anlagen, in denen er mit fernöstlichen Motiven liebäugelte: geschwungene, mit Seerosen bepflanzte oder mit Inseln bestückte Wasserbecken, an deren Ufer er Gesteinsbrocken setzte, unregelmäßig verlegte Schrittsteine und Bambus. Auch die Begeisterung für Gehölze von bizarrem Wuchs, die er in den 1970er-Jahren an der ETH Hönggerberg ausleben wird, zeichnete sich hier schon ab.

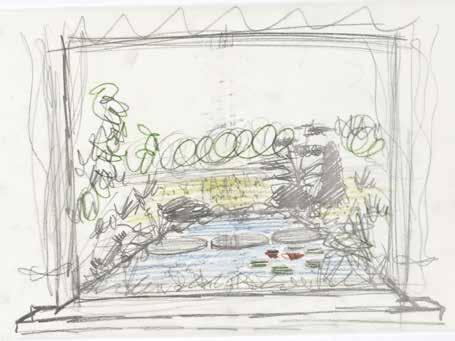

Musikalisch gesprochen, figurierte die japanische Gartengestaltung in Neukoms Schöpfungen als Generalbass. Zuweilen durchströmt von skandinavischen Quellen, arrangierte er ihn mit Burle Marx’ gleichermaßen organisch wuchernder wie geometrisch definierter Ader oder – künstlerisch gewendet – überlagerte ihn mit Schemata der konkreten Kunst eines Max Bill oder der kinetischen eines Alexander Calder.6

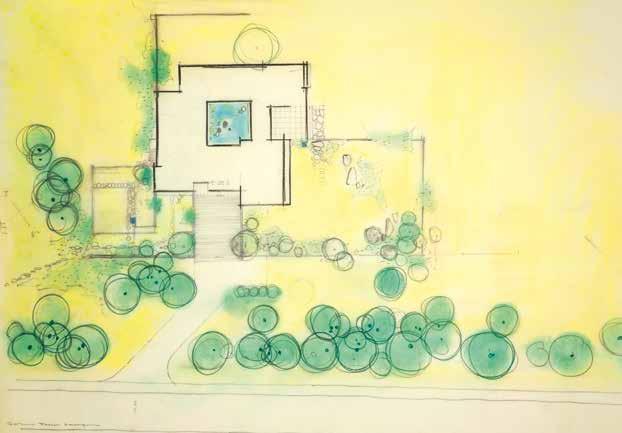

Geometrisch-organisch, positiv-negativ Er pendelte zwischen geometrischen und organischen Konzepten, entschied sich beim Sitz der International Business Machines Corporation (IBM) im zürcherischen Rüschlikon 1962 [→ S. 134–136, 254, 256, unten] , beim Schulhaus Fondli in Dietikon 1966 [→ S. 244, oben] und beim Hof der mechanisch-technischen Abteilung der Gewerbeschule in Zürich im selben Jahr [ → S. 299 ] für Ersteres, bei der Wohnsiedlung für die Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft Pax im aargauischen Wohlen 1983 [ → S. 241 ] und beim Einfamilienhaus für das Ehepaar Ungricht in Dietikon 1982 für Letzteres [→ S. 245]. In manchen Fällen arbeitete er sich bei ein und demselben Projekt an beiden Strängen ab – am ausgeprägtesten bei der

Gestaltung des Außenraums der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) auf dem Hönggerberg in Zürich [→ S. 252, 253]. Oder er kombinierte naturnahe mit puristischen Kreationen, wie beim Schwesternhaus des Bezirksspitals Bülach 1962 [→ S. 244, unten].

Überdies hegte er eine Affinität zu Positiv-NegativKompositionen. Die japanische Gepflogenheit, Wasser durch Sand auszudrücken, traf seinen Nerv. Er entfaltete daraus aber auch eine eigene Interpretation, Wege als trockene Bäche aufzufassen – etwa bei dem Entwurf für Bruno Scheiwiler in Zürich 1977 [→ S. 243] –, oder vollzog die Umkehrung, Wasser als Inseln einzusetzen – beispielsweise im Innenhof des Forschungsgebäudes an der ETH 1976 [→ S. 253]. Ein weiterer Kunstgriff seines Repertoires war, die drei Elemente Wasser, Stein und Pflanze in je eigenen Räumen zu konzentrieren – exemplarisch in den als „Grünhof“, „Wasserhof“ und „Steinhof“ konzipierten Atrien der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) in Bellikon 1973 [→ S. 300].

Eines der prestigeträchtigsten und bis in die jüngere Vergangenheit rezipierten Objekte war die von Marcel Breuer (1902–1981) für den Rechtsanwalt und Kunstsammler Willy Staehelin-Peyer (1917–1996) 1956–1957 entworfene und 1957–1958 gebaute Villa in Feldmeilen (ZH).7 Das zweigeschossige Haus gliedert sich in drei zueinander versetzte Kuben, die an die Gliederung des Hauptbaus der Katsura-Villa erinnern, akzentuiert durch die ihnen einbeschriebenen drei Höfe – Kinderhof, Wohnhof, Studiohof [→ S. 248].

241

Ein von Steinen à la japonaise überbrückter Teich ist das Herzstück der Siedlung der Schweizerischen Lebensversicherungs-Gesellschaft Pax im aargauischen Wohlen von 1983.

Garten Feller, Horgen

Während der Wasserhof als in sich gekehrte Zen-Miniatur erscheint, binden einzelne Gehölze innerhalb und außerhalb der Umfriedung die gestaltete und die natürliche Landschaft zusammen.

Die Konturen der Inseln sind miteinander verbunden, der Zwischenraum aber ist blau überhaucht. Je nach Pegelstand wäre die Insel an ihrer tiefsten Stelle überspült worden und als zweigeteilt erschienen oder hätte sich aus dem Wasser gehoben und sich als ein Eiland präsentiert. Die Stege sind aus zueinander versetzten Brettern oder Steinplatten gefügt, wie es typisch ist für Brücken in japanischen Gärten.

246

← ↓ → Willy Neukom

274 Adolf Zürcher

Ein mäandernder Bach prägt den Grünraum im Garten Vasella im zugerischen Risch.