UNIVERSITÀ DI PAVIA

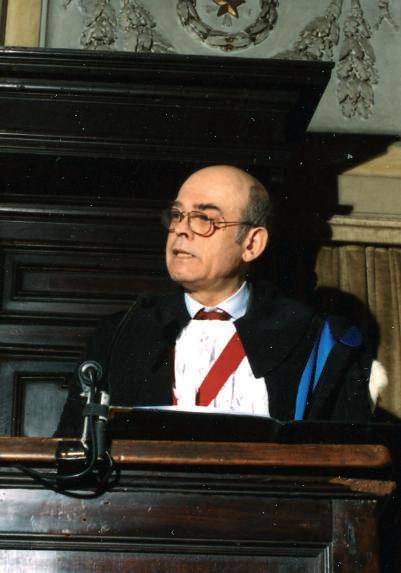

Prolusione del Prof. Ernesto Bettinelli

di Diritto Costituzionale

di Diritto Costituzionale

La Costituente: Veni Creator Spiritus…

Cari studenti, Signor Vicepresidente della Corte costituzionale, Signori rappresentanti delle istituzioni e delle autonomie della Repubblica, Monsignor Vescovo, Magnifico Rettore, Colleghi, Signore e Signori

Benedetto Croce l’11 marzo 1947 pronunciava le parole dell’ “inno sublime” - come Lui lo definì - alla fine del suo intervento all’Assemblea costituente durante la discussione generale sul “progetto di Costituzione”1 elaborato dall’apposita Commissione (la c.d. “Commissione dei 75”), nominata dalla stessa Assemblea nel luglio del 1946 e rappresentativa in maniera pressoché paritetica dei principali orientamenti politici e ideali in essa presenti2

Benedetto Croce, come altri costituenti, non era molto soddisfatto del testo presentato dalla Commissione, dopo sei mesi di intenso lavoro. Le obiezioni

dell’illustre filosofo erano di sostanza e di metodo. Non era d’accordo, ad esempio, sull’inclusione nella Costituzione dei Patti Lateranensi, che - a suo avviso - erano stati sottoscritti nel 1929 non tanto per risolvere lo storico contenzioso tra Stato e Chiesa cattolica e arrivare finalmente a una vera conciliazione, ma piuttosto per dare lustro a Mussolini, il quale aveva asservito l’Italia e che - cito letteralmente - “fuori di ogni spirito di religione come di pace compiva quell’atto per trarne nuovo prestigio e rafforzare la sua tirannia”.

Croce contestava, poi, il tentativo di inserire in Costituzione l’ “impegno contro una possibile legge sul divorzio”. E, con riguardo all’organizzazione della Repubblica, riteneva avventurosa l’istituzione delle Regioni, così come erano state congegnate, soprattutto in un momento storico in cui doveva essere mantenuta “saldissima l’unità statale” ad evitare che, dopo la guerra sciagurata e la parentesi fascista, si risvegliassero “vecchi malanni”, quali i “contrasti di Nord e Sud, di Italia insulare e di Italia continentale, pretese e gelosie regionali e richieste di autonomie…”

Sotto il profilo del metodo, Croce non apprezzava il compromesso che aveva ispirato la Commissione dei 75. Sottolineava come la redazione del progetto di Costituzione non fosse “felicemente riuscita”, proprio per essere stata‘“scritta da più persone in concorso”. Lamentava che gli autori fossero stati veramente troppi, cosicché erano state sacrificate le esigenze dell’armonia e della coerenza complessiva.

Denunciava, in particolare, “la partitomania”, che era la fonte dei “ben trasparenti negoziati accaduti tra i rappresentanti dei partiti che hanno messo capo ad un reciproco concedere ed ottenere, appagando alla meglio o alla peggio le richieste di ciascuno…”.

A sessanta anni dall’elezione dell’Assemblea costituente i severi giudizi di Croce, con riferimento soprattutto al metodo di redazione del progetto, possono apparire esagerati ed anche ingenerosi (e, a mio parere, in parte lo sono). Ma il discorso che ho rievocato lascia immediatamente intendere che le Assemblee costituenti sono luoghi non solo solenni, ma di confronto vero, di contrasti talora assai aspri su opzioni di convivenza costituzionale che potrebbero subito apparire, da un punto di vista strettamente razionale, assolutamente inconciliabili, se non laceranti. Tuttavia - come cercherò di mostrare nel corso di questa prolusione - nelle Assemblee costituenti capita che opposte e apparentemente irriducibili intelligenze alla fine riescano ad incontrarsi, quasi miracolosamente, in un comune e irripetibile sentimento di unità.

Il progetto sottoposto all’Assemblea costituente fu implacabilmente ridimensionato e corretto nel corso di discussioni e votazioni talora assai controverse. In verità, il progetto era manifestazione non soltanto di accordi spartitori tra parti politicamente inquadrate e compatte (accordi che sottendevano reciproche concessioni e rinunce, come riteneva Croce), bensì anche di un diffuso atteggiamento di preponderante simpatia e di profondo rispetto per tutti i punti di vista che avessero un minimo di dignità culturale. I 75, per la gran parte, erano uomini di studio o di grandi esperienze istituzionali nei più vari campi della scienza e della pratica giuridica. Erano animati e contagiati da un entusiasmo intellettuale che induceva l’uno a considerare con simpatia e attenzione le conoscenze e i contributi dell’altro, in quanto tutti rivolti allo scopo di dare un ordinamento nuovo a un’Italia nuova, dopo la comune lotta di Liberazione.

Questo percorso comune inizia nel 1945 con l’istituzione e l’enorme attività del Ministero per la Costituente3, presieduto da Pietro Nenni. Nenni era riuscito a coinvolgere, pur in tempi così difficili, le migliori energie intellettuali del periodo, studiosi in erba e già collaudati professori, in una grandiosa operazione di curiosità istituzionale a tutto campo.

Se si sfogliano le numerose e frequenti pubblicazioni edite dallo stesso Ministero, si è presi ancora oggi da una profonda emozione. Stampati tra il 1946 e il 1947 in carta povera e riciclata, oggi ormai imbrunita e che si macera facilmente, sono testi non solo da leggere, ma anche da guardare. Raccontano la storia, le fatiche di un’epoca; la voglia di un riscatto culturale e civile; la voglia di ricominciare daccapo - come si propongono tutte le Costituenti nate dalla sofferenza- - per preservare le superstiti e le future generazioni dalle infelicità che hanno afflitto un popolo in un determinato frangente storico.

Ricordo, ad esempio, la collana diretta da Giacomo Perticone e dedicata allo studio di pressoché tutti gli ordinamenti costituzionali del mondo: da quello giapponese a quello turco…; nonché quella affidata ad A. Mario Ghisalberti e rivolta alle vicende ed ai problemi delle costituenti: da quella americana del 1787 fino alle assemblee degli stati preunitari e oltre…4 Il Ministero pubblicò poi, ad uso popolare, una serie di “Guide alla Costituente” (distribuite gratuitamente a chiunque ne facesse richiesta!) che trattavano temi non solo istituzionali, ma anche economici e sociali (da “il problema agrario” alle “socializzazioni e nazionalizzazioni”; dal “problema bancario” al “problema della scuola”…5).

Infine, non posso dimenticare il Bollettino, pubblicato ogni dieci giorni (uscì dal 20 novembre 1945 al 20 luglio 1946), che rappresentò una vera e propria palestra aperta anche ai semplici cittadini6 per la discussione, in particolare, dei possibili modelli di organizzazione costituzionale democratica.

Il Progetto di Costituzione -proposto dalla Commissione dei 75- fu espressione non marginale anche di questo fervore, di questi fermenti precostituenti, che stavano maturando nella società civile repubblicana.

Il Progetto era indubbiamente “eccessivo”: nel senso che, pretendendo di raccogliere e sistemare i contributi di tutti, aveva recepito un eccesso di democrazia (non solo rappresentativa, ma anche partecipativa), un eccesso di garanzie e un eccesso di autonomie (territoriali e funzionali). In sostanza, quel testo era davvero “squilibrato”, non sempre di facile lettura e comprensione; ed era inevitabile che l’Assemblea l’avrebbe radicalmente alleggerito e riscritto.

Si trattava, certamente, di raggiungere difficili compromessi tra opinioni contrapposte e, al tempo stesso, di trovare quell’equilibrio, quell’unità di intenti e quell’armonia di insieme che sono le necessarie qualità delle “grandi” Costituzioni, che pretendono di durare perché - come ho già detto - nascono dalla sofferenza, non solo dal pensiero.

Il finale richiamo di Croce ai “cuori”, dopo che lui stesso, come del resto tutti gli altri oratori, aveva svolto il suo discorso attingendo alle risorse della (sua personale e parziale) ragione critica, intendeva proprio sollecitare la ricerca di un comune approdo.

Rileggendo, passo per passo, le accesissime discussioni sulle singole questioni e ipotesi costituzionali, di fronte a posizioni così differenziate e in un momento in cui stavano diventando incolmabili le distanze ideologiche e programmatiche tra i partiti, che in Assemblea costituente si affrontavano anche sul piano politico, ci si può stupire che un simile esito sia stato raggiunto.

Ma la costruzione della “casa comune” - per usare un’espressione cara al nostro Presidente della Repubblica - richiedeva a ciascuna componente la rinuncia ad appartenenze esclusive e a posizioni egemoni. Due citazioni mi paiono in tal senso assai emblematiche.

Palmiro Togliatti, leader di un partito che non disdegnava di definirsi rivoluzionario, così si esprimeva l’11 marzo1947: “Noi siamo qui, prima di tutto…, gli esponenti di un grande movimento nazionale liberatore, movimento il quale trae i succhi della propria esistenza dalle migliori tradizioni della vita e della storia del nostro Paese: le tradizioni liberali e democratiche”.

Alcide de Gasperi, Presidente del Consiglio e leader della maggioranza centrista (dopo la rottura del patto di solidarietà ciellenista, formalizzata nel maggio 19477), nel momento dell’approvazione della Costituzione, con parole molto umili, così declinava il ruolo assunto dai suoi governi in concomitanza con i lavori della Costituente: “non fu senza un certo senso di invidia che noi vedemmo i nostri colleghi delle commissioni legislative occuparsi dei grandi problemi della Costituzione…, mentre noi dalle esigenze di tutti i giorni eravamo costretti ad occuparci dei piccoli particolari”8. Con questa affermazione così semplice De Gasperi era riuscito a segnare la differenza e la gerarchia tra sistema costituzionale e sistema politico9

Samuel Adams, delegato di Boston a tutti i congressi delle ex-colonie che si stavano affrancando con una dura lotta dal dominio inglese e, infine, delegato alla Convenzione di Filadelfia che, nel 1787, approvò la Costituzione degli Stati Uniti, già nel 1773 aveva avvertito, senza particolare enfasi retorica, che la solidarietà nazionale avrebbe generato il patriottismo (un patriottismo senza confini); e che il patriottismo avrebbe alla fine avuto il sopravvento su tutte le divisioni, su tutti gli egoismi e sulle spinte centrifughe che inevitabilmente mettono a dura prova le grandi decisioni di fondare o rifondare una “convivenza costituzionale”10

È difficile spiegare questa “forza” solo con argomenti razionali. Ne è prova che i protagonisti, i Padri fondatori (anche coloro che si riconoscono nelle concezioni più laiche e positiviste) non esitano a definire e giustificare tale forza con termini metafisici. E sentono la necessità di connotare la Costituzione, frutto di questa forza, come “sacra”.

Anche per questi aspetti le costituenti originate da situazioni di grandissima e solidale sofferenza sono momenti irripetibili, che dovrebbero entrare nella coscienza e nella memoria più profonda di un popolo.

Voglio, in proposito, rievocare due episodi stupendi della nostra Costituente, che non tutti (soprattutto i più giovani) conoscono.

È il 22 dicembre del 1947, il giorno in cui il testo costituzionale sarebbe stato sottoposto all’approvazione finale. C’è una percepibile euforia nell’aria. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione e del Comitato di redazione (al quale l’Assemblea aveva affidato il

compito di risolvere non poche e non sempre facili questioni di coordinamento e di revisione degli articoli per eliminare incongruenze e incoerenze11), era riuscito non solo grazie alla sua indubbia capacità dialettica e sapienza giuridica, ma anche a un entusiasmo ed a una simpatia, davvero incontenibili, ad ottenere l’adesione pressoché unanime dei costituenti alle soluzioni proposte. (Tra l’altro si era compiaciuto del fatto che il testo costituzionale fosse stato confortato dal parere di “eminenti scrittori e letterati” con riguardo alla sua correttezza linguistica e semplicità, in modo da essere accessibile a tutti i cittadini). Ruini - tra i prolungati applausi della gran parte dei deputati: così annotano i resocontisti - concludeva il suo intervento con queste parole: “Finora qui dentro ci siamo divisi, urtati, lacerati nella stessa discussione del testo costituzionale. Ma vi era uno sforzo per raggiungere l’accordo e l’unità. Ed ora io sono sicuro che nell’approvazione finale il consenso sarà comune ed unanime e dirò che, al di sotto di una superficie di contrasto, vi è una sola anima italiana. L’Italia avrà una Carta costituzionale che sarà sacra per tutti gli italiani…”12

Anche il laico Ruini, dunque, non rinunciava a sottolineare la sacralità della Costituzione. Per questo parve assolutamente coerente a Giorgio La Pira proporre di suffragare tale sacralità anteponendo alla Costituzione “una brevissima formula di natura spirituale”, del tipo: “In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione”. La Pira, nelle ore precedenti¸ si era indaffarato per convincere ad uno ad uno quasi tutti i deputati che non si trattava di “una professione di fede specifica”. Argomentava che già i mazziniani avevano fatto ricorso alla formula “Dio e popolo” e che anche altre correnti dottrinali, liberali e marxiste, non erano esenti da richiami trascendenti. E cercava di convincere i suoi interlocutori “che non si trattava di un’iniziativa di partito”, ma di un vero e proprio “spettacolo di fede”13.

L’enunciazione di La Pira non poteva, però, trovare il favore di molti settori dell’Assemblea, per ragioni formali e di merito. In precedenza, infatti, l’Assemblea si era già espressa contro qualsiasi preambolo alla Costituzione14. Su un piano sostanziale, soprattutto, era diffusa la preoccupazione che l’enunciato di La Pira, nonostante le sue intenzioni, avrebbe potuto in futuro essere interpretato proprio in una dimensione confessionale. Togliatti, pur dichiarando di comprendere le nobili motivazioni di La Pira, avvertì che se si fosse aperto il dibattito sulla sua proposta sarebbe venuta meno quell’unità che era nei sentimenti di tutti. “Scaveremmo tra di noi –disse - quel solco ideologico che a proposito di altre questioni abbiamo voluto e saputo evitare”15

A sua volta, Concetto Marchesi, per convincere La Pira a ritirare la sua proposta, gli venne incontro con queste parole: “Ho sempre respinto nella mia coscienza l’ipotesi atea che Dio sia una ideologia di classe. Dio è nel mistero del mondo e delle anime umane. È nella luce della rivelazione per chi crede;

nell’inconoscibile e nell’ignoto per chi non‘è stato toccato da questo lume di grazia”16. E Nitti aggiungeva, più sbrigativamente: “Perché ci dovremmo dividere sul nome di Dio? Il nome di Dio è troppo grande e le nostre contese sono troppo piccole”17.

Il merito principale per un’uscita serena dall’impasse (anche umana) fu comunque di Piero Calamandrei. Riconobbe la profondità e la purezza delle ragioni di La Pira, fino ad ammettere che anche lui sarebbe stato propenso a premettere alla Costituzione un richiamo allo “Spirito”, in quanto - disse - “Alla fine dei nostri lavori, talvolta difficili e perfino incresciosi… vi è nella nostra coscienza la sensazione di aver partecipato in questa nostra opera a una ispirazione solenne e sacra”. E per non lasciare umanamente solo l’amico La Pira nella sua ormai prevedibile rinuncia alla formula che con tanta passione non solo religiosa, ma civile aveva prospettato, Calamandrei dichiara che a sua volta non avrebbe insistito su un’epigrafe che aveva immaginato potesse ben figurare all’inizio della Costituzione: “Il popolo italiano consacra alla memoria dei fratelli caduti per restituire all’Italia libertà e onore la presente Costituzione”18

L’altro episodio di grande unità e coinvolgimento emotivo, che merita di rammentare, avviene subito dopo, quando il Presidente dell’Assemblea, Umberto Terracini, ultimate le operazioni di scrutinio

(solo 62 furono i voti contrari all’approvazione della Costituzione19), invita Vittorio Emanuele Orlando a tenere il discorso conclusivo. Tra i due uomini non poteva esistere, sotto il profilo politico e ideologico, distanza più grande. L’uno apparteneva al PCI ed era assertore di una “democrazia progressiva”, più avanzata rispetto a quella liberale tradizionale; l’altro, anche nel corso dei dibattiti, si era ostinato a definirsi “liberale statutario” e i suoi interventi erano stati quasi sempre molto critici nei confronti del testo e delle “novità” che l’Assemblea andava costruendo. Ebbene, proprio Vittorio Emanuele Orlando, il “grande vecchio” (allora aveva 87 anni), che - come lui stesso con una certa autoironia ricordavaera il “rappresentante estremo delle tre generazioni che hanno fatto l’Italia”, dimostrò di comprendere il significato anche di prospettiva della nuova Costituzione: l’ “opera comune” creata pur tra tante diversità e dissensi. Orlando, in particolare, riconobbe che stava nascendo un nuovo tipo di stato, destinato a rinunciare alla prerogativa della “sovranità assoluta”, propria degli ormai superati stati nazionali in vista di un contesto che oggi definiamo globale20

E anche Orlando, al pari degli altri costituenti che ho citato, convenne sul concetto di sacralità

della Costituzione raggiunto al momento della sua approvazione finale, con una espressione essenziale che io trovo bellissima: “Ora la Costituzione ha avuto la sua consacrazione laica. Essa è al di sopra delle sue discussioni”21

Considerazioni non dissimili aveva svolto Benjamin Franklin alla conclusione dei lavori della Convenzione costituente di Filadelfia il 17 settembre del 1787. Anche Franklin era un “grande vecchio” (allora aveva 81 anni), anche lui rappresentava la storia di almeno quattro generazioni di coloni inglesi, poi di ex-coloni in lotta per l’indipendenza delle medesime dal governo oppressore di Giorgio III, quindi di liberi cittadini dei primi 11 stati indipendenti dell’America e, infine, cittadini degli Stati diventati Uniti.

“Quando si convoca un gruppo di uomini per mettere in comune la loro saggezza - osservava Franklin-, bisogna ricordare che insieme alla saggezza questi uomini portano i loro pregiudizi, le loro passioni, i loro egoismi, i loro interessi di parte. Come è possibile - si domandava - attendersi in questa situazione la perfezione della loro opera? Sono perciò sinceramente meravigliato nel constatare come questo progetto di Costituzione sia tanto vicino alla perfezione”.22

Gli argomenti e la storia che vi ho proposto dovrebbero mostrare e dimostrare le caratteristiche affatto peculiari delle Costituzioni nate dalla sofferenza. Esse sono, ad un tempo, manifestazione di sovranità e di coesione. Si tratta di un amalgama necessario, seppure raro (quella “sacralità” su cui hanno insistito i “padri fondatori”), che non soltanto conferisce agli uomini e alle società del presente identità e continuità di un idem sentire, ma li impegna a trasmettere anche alle generazioni future non solo i valori delle libertà, ma anche quelli della solidarietà e della stabilità.

Questi elementi sono dunque inscindibili. Quando le Costituzioni vengono interpretate soprattutto come mere fonti di procedure, onde far prevalere il solo principio di sovranità per mutare, rinunciando alla coesione, le basi e le strutture di una convivenza costituzionale ormai consolidata, il rischio di gravi fratture non solo politiche, ma anche sociali si fa grave.

Ovviamente le Costituzioni non sono immutabili, proprio perché - come si è visto - sono espressioni delle stesse imperfezioni e parzialità degli uomini, anche quando queste riescono felicemente a ricomporsi.

Di ciò già in Assemblea costituente vi era chiara consapevolezza.

E Meuccio Ruini, alla fine dei lavori, pur affermando di avere la certezza che la Costituzione sarebbe durata a lungo e forse non sarebbe finita mai, aveva aggiunto: “…Essa si verrà completando ed adattando alle esigenze dell’esperienza storica. Pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come richiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione che

richiede meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità. Vi è modo di modificare e correggere con sufficiente libertà di movimento. E così avverrà: la Costituzione sarà gradualmente perfezionata e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi ed i nostri figli rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono e sono inevitabili”23

La procedura prudente dell’emendamento (che trova nella Costituzione americana la sua fortunata origine24) comporta infatti — come prevede l’art. 138 della Costituzione e come si desume anche dalle parole di Meuccio Ruini - che siano individuate questioni specifiche, monotematiche da risolvere con riferimento a singoli precetti della Costituzione ritenuti inadeguati, proprio per assicurare la massima ponderazione nella scelta delle soluzioni correttive e favorire in Parlamento la ricerca della più ampia convergenza tra diverse forze politiche, al di là della loro collocazione nello schieramento di maggioranza o di opposizione. In tal modo, è più facile preservare il principio di coesione. Il quale, peraltro, non sarebbe gravemente compromesso neppure se fosse necessario ricorrere al referendum di approvazione costituzionale, ove il tema da decidere fosse univoco, ben delimitato, e dunque tale da consentire al popolo sovrano di manifestare un voto consapevole, puntuale, non distratto o contaminato da valutazioni di natura partitica.

Ciononostante, a partire dal 1983, quando venne istituita per la prima volta una Commissione parlamentare per la elaborazione di un’ampia riforma del testo costituzionale, si è fatta strada non solo in Parlamento l’opinione che la Costituzione potesse essere addirittura “riformata”, cambiandone cioè non singole previsioni, bensì interi blocchi di articoli, a costo di menomarne le stesse radici e con il risultato di rendere assai improbabile il conseguimento di larghe intese, auspicate dalla stessa Costituzione.

Un simile approccio, frutto dell’idea a mio avviso fallace che per il superamento di un sistema politico insoddisfacente sia indispensabile por mano all’impianto della Costituzione, non l’ho condiviso e mi preoccupava allora quando ero quasi giovane, non lo condivido e continua a preoccuparmi oggi che sono quasi vecchio25.

La Costituzione vive e viene, per così dire, rigenerata e adattata al divenire della stessa coscienza sociale anche attraverso le interpretazioni della Corte costituzionale. La sua giurisprudenza si misura e si può apprezzare soprattutto nel lungo periodo. La Corte costituzionale, che quest’anno celebra il 50° anno della sua entrata in funzione, è un’istituzione che esercita le sue attribuzioni in adesione al principio di coesione, per farlo prevalere, quando è necessario, sul principio di sovranità.

I giudici costituzionali sono sforniti di qualsiasi legittimazione politica, ad essi è affidato il grave compito di ragionare giuridicamente, di far parlare giorno per giorno la Costituzione e di imporre la sua voce26

Sul conferimento di questa responsabilità a soli 15 uomini, ancorché sapienti, furono palesate non poche perplessità in Assemblea costituente. Basti ricordare gli icastici interrogativi di Palmiro Togliatti, il quale definì la Corte costituzionale una “bizzarria”, in quanto gli era difficile comprendere come “degli illustri cittadini” potessero “essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici…”27

Ma, alla fine e ancora una volta, prevalsero lo “spirito” unitario e la consapevolezza che senza la Corte la stessa Costituzione sarebbe stata precaria e in molte sue parti muta. L’intuizione fu saggia e provvidenziale. Già all’indomani del suo insediamento, la Corte affermò il valore e l’efficacia di tutte le norme costituzionali, anche di quelle programmatiche28 che Piero Calamandrei aveva inizialmente valutato troppo generiche, se non ambigue, per poter realizzare una “società più giusta”29

Signore e signori, gli anniversari della Repubblica, dell’Assemblea costituente e della Corte costituzionale ricorrono quest’anno nel tempo difficile dell’incertezza e dell’impazienza. E lo stesso destino della Costituzione è ora rimesso alla volontà del popolo italiano, nell’esercizio del suo potere sovrano. Lo studioso -in questa sede- non può proseguire oltre. Ma gli sia concesso di concludere con le parole dell’ “inno sublime” pronunciate alla Costituente da Benedetto Croce, dalle quali ha preso le mosse questa prolusione:

Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita;

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus.

Allora funzionò.

1 Cfr. i resoconti stenografici delle discussioni (pp. 2005 ss.), ora riprodotti e facilmente consultabili nel sito della Camera dei Deputati

2 In proposito si vedano gli esaurienti contributi di E. Cheli (a cura di), La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria all’Assemblea Costituente, Il Mulino, Bologna 1979 e P. Pombeni, La Costituente, Il Mulino Bologna, 1995.

3 Istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, su iniziativa del Governo Parri con il compito di “preparare la convocazione dell’Assemblea costituente e di predisporre gli elementi per lo studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l’aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale”. Nella lettera di trasmissione all’Assemblea costituente dell’imponente mole di studi elaborati da varie commissioni, gruppi di lavoro e singoli studiosi, Nenni poteva esprimere la sua soddisfazione in questi termini: “...all’onta del tempo ristretto e delle enormi difficoltà di lavoro, la massa degli studi è veramente di grande entità: complessivamente sono infatti in stampa quattordici volumi, tra relazioni ed allegati, per circa 5.000 pagine. Talché ritengo che possa trivutarsi la più ampia lode agli studiosi che hanno dato la loro opera, lavorando in mezzo a difficoltà di ogni genere, e che debba essersi ad essi grati, per aver preposto gli interessi del Paese ad ogni altro interesse personale” (lettera a Giuseppe Saragat, Presidente dell’Assemblea Costituente, 28 giugno 1946). Cfr.: Il ministero per la Costituente. L’elaborazione dei principi della Carta costituzionale (a cura della Fondazione Pietro Nenni), La nuova Italia, Firenze 1995.

4 Le due collane (intitolate rispettivamente Studi Storici per la Costituente e Testi e documenti costituzionali) -edite da Sansoni, Firenze- comprendevano 65 agili volumetti.

5 Questi i titoli delle guide: Che cosa è la Costituzione (a cura di A.C. Jemolo); La Costituente e la Costituzione (a cura di G. D’Eufemia); Il problema industriale (a cura di G. Stammati); Le autonomie locali (a cura della Redazione de il Bollettino); Il problema agrario (a cura di G.G. D’Angelo); Il sistema tributario (a cura di A.D. Giannini),‘Socializzazione e nazionalizzazione (a cura di G. Perazzo); Il problema bancario (a cura di G.C. Trovamala); Il problema della scuola (a cura della Redazione de il Bollettino).

6 Nell’editoriale di apertura del primo numero (“Questo Bollettino”) i propositi di divulgazione e di discussione popolare del foglio erano espressi con queste parole: “Il Bollettino intende aprire un contatto diretto tra i cittadini e il Ministero. È un esperimento nuovo per l’Italia, ma non è da escludere che esso possa essere destinato a durare anche in futuro. Quante volte, per mancanza di un contatto diretto, i cittadini credono che le amministrazioni si disinteressano dei loro problemi, e quante volte le amministrazioni non hanno il polso della situazione, ed errano nelle loro decisioni!”

7 Con la formazione del IV Governo De Gasperi (31 maggio1947 - 23 maggio 1948) sostenuto dalla prima coalizione centrista della storia repubblicana (DC - PLI - PSLI - PRI). Tra i tanti contributi sulle vicende politiche del periodo: P. Scoppola, De Gasperi e la svolta politica del maggio 1947, in Il Mulino, 1974, n. 231, p.25 ss.; S. Galante, La fine di un compromesso storico. PCI e DC nella crisi del 1947, F. Angeli, Milano 1980; F. Malgeri, La stagione del Centrismo, Rubettino, Soveria Mannelli 2002.

8 Seduta del 22 dicembre 1947, loc. cit., p. 3598.

9 Si veda in proposito L. Elia, Alcide De Gasperi e l’Assemblea Costituente (Lectio 2005, Pieve Tesino, 19 agosto 2005), in ASTRID, Rassegna n. 15 del 2005, www.astrid-online.it/dossier—r/ELIA_Lectio2005_19_08_05.pdf

22-05-2006, 14:39

10 In una lettera a Richard Henry Lee (Boston, 10 April 1773) Samuel Adams lamentava la tiepidezza di alcune colonie ad essere coinvolte in un programma d’azione comune contro la “tirannia” inglese: “..The Timidity of some Colonies and the Silence of others is discouraging: But the active Vigilance, the manly Generosity and the Steady Perseverance of Virginia and South Carolina, gives us Reason to hope, that the Fire of true Patriotism will at length spread throughout the Continent; the Consequence of which must be the Acquisition of all we wish for...”. (in The Writings of Samuel Adams, [a cura di H. A. Cushing], Octagon, New York 1968, vol. III -1773-1777-, ora riprodotti, nell’ambito del “progetto Gutenberg”, in: www.gutenberg.org/dirs/etext00/3sdms10.txt ) .

11 “Si compì nelle ultime settimane, da parte di un Comitato di Redazione, un vero tour de force. Dopo l’analisi, la sintesi. Erano stati, dai relatori e nei successivi stadi, formulati 400 articoli; le Sottocommissioni li avevano ridotti a 250; il Comitato a 130; e diede all’intero testo, per quanto era possibile, una linea ed uno stile uniforme.” (M. Ruini, La nostra e le cento Costituzioni del mondo. Come si è formata la Costituzione, Giuffrè, Milano 1961, p. 201).

12 Loc. cit., p 3568 ss.

13 “ …C’è un punto di convergenza per ogni creatura, c’è sempre una realtà superiore, e quindi, per questa ragione, se noi potessimo concordemente, al di sopra di ogni questione politica, ancorarci a questa formula, sarebbe veramente uno spettacolo di fede…” (loc. cit., p. 3577).

14 Come puntualmente rilevò il Presidente dell’Assemblea Terracini (loc cit., pp. 3577 ss.)

15 loc. cit., p. 3578.

16 loc. cit., p. 3579.

17 loc. cit., p. 3581.

18 “…Sarebbe stato opportuno e confortante esprimere anche in una sola frase questa nostra coscienza, che nella nostra Costituzione c’è qualcosa che va al di là delle nostre persone, un’idea che ci ricollega al passato e all’avvenire, un’idea religiosa perché tutto‘è religione quello che dimostrala transitorietà dell’uomo ma la perpetuità dei suoi ideali…” (loc. cit., p. 3579).

19 Alla votazione (a scrutinio segreto) parteciparono 515 deputati (su 555 componenti dell’Assemblea): 453 si espressero a favore e 62 contro.

20 “…A me è potuto bastare di amare l’Italia; forse a voi occorrerà un’altra forma di attaccamento. V’è già chi dice: “io mi sento europeo”; un altro: “mi sento africano”; un altro‘“mi sento asiatico”; un altro: “mi sento slavo, anglosassone, germanico”. Qualcuno arriva perfino a dire “mi sento cittadino del mondo”…” (loc. cit., p. 3601).

21 Ivi, p. 3600.

22 Vale davvero la pena riportare i passi salienti del discorso dell’illustre oratore: “I confess that I do not entirely approve of this Constitution at present; but, sir, I am not sure I shall never approve it, for, having lived long, I have experienced many instances of being obliged, by better information or fuller consideration, to change opinions even on important subjects, which I once thought right, but found to be otherwise. It is therefore that, the older I

grow, the more apt I am to doubt my own judgment of others. Most men, indeed, as well as most sects in religion, think themselves in possession of all truth, and that wherever others differ from them, it is so far error. (…) In these sentiments, sir, I agree to this Constitution, with all its faults, - if they are such, - because I think a general government necessary for us, and there is no form of government but what may be a blessing to the people, if well administered; and I believe, further, that this is likely to be well administered for a course of years, and can only end in despotism, as other forms have done before it, when the people shall become so corrupted as to need despotic government, being incapable of any other. I doubt, too, whether any other convention we can obtain may be able to make a better Constitution; for, when you assemble a number of men, to have the advantage of their joint wisdom, you inevitably assemble with those men all their prejudices, their passions, their errors of opinion, their local interests, and their selfish views. From such an assembly can a perfect production be expected? It therefore astonishes me, sir, to find this system approaching so near to perfection as it does; and I think it will astonish our enemies, who are waiting with confidence to hear that our counsels are confounded like those of the builders of Babel, and that our States are on the point of separation, only to meet hereafter for the purpose of cutting one another’s throats. Thus I consent, sir, to this Constitution, because I expect no better, and because I am not sure that it is not the best. The opinions I have had of its errors I sacrifice to the public good. I have never whispered a syllable of them abroad. Within these walls they were born, and here they shall die. If every one of us, in returning to our constituents, were to report the objections he has had to it, and endeavour to gain partisans in support of them, we might prevent its being generally received, and thereby lose all the salutary effects and great advantages resulting naturally in our favour among foreign nations, as well as among ourselves, from our real or apparent unanimity. Much of the strength and efficiency of any government, in procuring and securing happiness to the people, depends on opinion, on the general opinion of the goodness of that government, as well as of the wisdom and integrity of its governors. I hope, therefore, for our own sakes, as a part of the people, and for the sake of our posterity, that we shall act heartily and unanimously in recommending this Constitution wherever our influence may extend, and turn our future thoughts and endeavours to the means of having it well administered.

On the whole, sir, I cannot help expressing a wish that every member of the convention who may still have objections to it, would, with me, on this occasion, doubt a little of his own infallibility, and, to make manifest our unanimity, put his name to this instrument.” (D. J. Brewer’s, The World’s Best Orations, Ferd P. Kaiser, St. Louis: 1899, vol. 6, pp. 2197 ss., riprodotto anche in: http://douglassarchives.org/fran_a86.htm. Il testo si può leggere anche in italiano - in una precaria traduzione - in: Benjamin Franklin, Autobiografia, lettere, scritti vari, Utet, Torino 1964, p. 380 ss. ).

23 E sul significato della Costituzione aggiunse: “La formulazione della nostra Costituzione non poteva che svolgersi con metodi democratici. Noi abbiamo assistito –foggiandolo noi stessi- a ciò che è un processo di formazione democratica e cioè collettiva. Una Costituzione non può essere l’opera di uno solo o di pochissimi. Deve risultare dalla volontà di tutti i rappresentanti del popolo; e i rappresentanti del popolo non si conducono con la violenza; l’unico modo, in democrazia, di vincere è convincere gli altri. Che centocinquanta individui prendano parte (e tutti credono di aver eguale competenza) nella formulazione degli articoli di una Costituzione ha fortissimi inconvenienti; non si fa così per i codici; ma come si fa a delegare la stesura della Costituzione? Con molta pazienza la tecnica riesce a farsi comunque strada; ed a rimediare, se non a tutti, a molti inconvenienti. Ciò avverrà sempre di più con l’autolimitazione volontaria e la maggior educazione politica di domani. Intanto vi è anche un vantaggio: che tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate possono dire: questa Costituzione è mia, perché l’ho discussa e vi ho messo qualcosa” (loc. cit., pp. 3592-3593).

24 Cfr.: W. Marbury, Limitations upon the amending power, in Harvard Law Review, n. 33, 1919, pp. 225 ss; T.Groppi, Federalismo e costituzione. La revisione costituzionale negli stati decentrati, Giuffré, Milano, 2001.

25 Rinvio a: La Costituzione di fronte al “nuovo che avanza”, in Queste Istituzioni, 1994, n. 99, pp. 3 ss.; Referendum e riforma “organica” della Costituzione, in Cambiare o modificare la Costituzione? (a cura di E. Ripepe e R. Romboli), Giappichelli, Torino 1995, pp. 39 ss.; Avventure costituzionali e riforme costituzionali, in Democrazia e diritto, 1996, nn. 3-4, pp. 265 ss. Ho poi ultimamente ribadito le mie opinioni in: La Costituzione italiana: un classico giuridico, BUR, Milano 2006, pp. 108. ss.

26 In proposito G. Zagrebelsky, La Corte in-politica, in Quaderni costituzionali, 2005, pp. 273 ss. e E. Bettinelli, La Costituzione italiana: un classico giuridico cit., pp 102 ss.

27 Seduta dell’11 marzo 1947 (loc. cit., p. 1998).

28 “…La nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche… non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull’intera legislazione…” (Sent. 5 giugno 1956, n. 1).

29 “ … È vero che una Costituzione non basta da sé sola a difendere la libertà e a dare impulso al progresso sociale, se non è animata dalla coscienza politica e dalla volontà del popolo; ma è anche vero che le norme di una Costituzione democratica come è quella della Repubblica italiana possono aver un’efficacia educativa e quasi si direbbe pedagogica, che può servire di stimolo e di guida alle forze politiche. Sotto questo aspetto possono considerarsi con fiducia anche quelle disposizioni della Costituzione che hanno, come si è detto, carattere puramente tendenziale: se il popolo italiano saprà servirsene, questa sarà una Costituzione dinamica che potrà condurlo senza bruschi trapassi, per le vie della legalità, verso quella società più giusta che molte di queste disposizioni lasciano sperare: una Costituzione che, se il popolo saprà civilmente volere, potrà accompagnarlo, senza rinunciare alla libertà, verso la giustizia sociale…” (Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei - A. Levi, Barbera, Firenze 1950, vol. I, p. CXXXVIII).