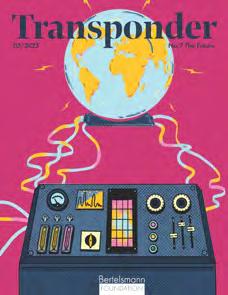

Die Bertelsmann Stiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn errichtet und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie ist eine operative Stiftung, die alle Projekte eigenständig konzipiert, initiiert und sie bis zur Umsetzung begleitet.

Die Geschäftsführung der Stiftung durch ihre Organe muss mit dem Ziel erfolgen, den Stifterwillen zu erfüllen.

Dr. Hannes Ametsreiter, Dr. Brigitte Mohn, Prof. Dr. Daniela Schwarzer

bildung und next generation

demokratie und zusammenhalt

digitalisierung und gemeinwohl

europas zukunft

gesundheit nachhaltige soziale marktwirtschaft

zentrum für nachhaltige kommunen

Für lebenswerte und zukunftsfähige Städte, Kreise und Gemeinden

www . bertelsmann - stiftung . de

www.bertelsmannstiftung.de/podcast

www.linkedin.com/company/ bertelsmann-stiftung

bsky.app/profile/ bertelsmannst.bsky.social

www.xing.com/companies/ bertelsmannstiftung

zentrum für datenmanagement

Für ein wachsendes und offenes Datenökosystem in Deutschland

www.facebook.com/ BertelsmannStiftung

www.youtube.com/user/ BertelsmannStiftung

www.instagram.com/ bertelsmannstiftung

Liebe Leser:innen, wo ist die Mitte? Das fragt man sich beim Aufhängen eines Bildes, wenn man etwas teilen möchte, wenn Orientierung gesucht wird. Mitte ist oft Ausgangspunkt und sorgt für Stabilität, Ausgewogenheit und Kompromisse – Demokratie braucht Mitte. In der Mitte bündeln sich alle Farben und Facetten.

Für eine stabile pluralistische Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt setzen sich die diesjährigen Träger:innen des Reinhard Mohn Preises, die moldauische Staatspräsidentin Maia Sandu und der Unternehmer Michael Otto, ein. In dieser Ausgabe schauen wir auf die Höhepunkte des bewegenden Festakts und die beiden beeindruckenden Persönlichkeiten.

Wir haben uns auch dorthin begeben, wo die Mitte unterwegs ist: zum Beispiel ins brandenburgische Grünheide, wo sich junge Menschen für ihren Ort und ihre Nachbarschaft einsetzen. 400 Kilometer weiter westlich haben wir die Bielefelder Metal-Band Soulbound getroffen, die sich auf ihren deutschlandweiten Konzerten zunehmend mit politischen Anfeindungen auseinandersetzen muss. „Ich kann niemanden bekehren. Aber anderen helfen, stabil zu

bleiben“, sagt ihr Sänger. Da ist sie wieder, die Mitte. Kulturschaffende und -orte wie auch die Vancouver Opera in Kanada verstehen sich als Treffpunkte für den sozialen Zusammenhalt und stärken so die Mitte.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass Kompetenzen wie Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein am Arbeitsmarkt immer mehr nachgefragt werden. Fachkompetenzen allein reichen nicht aus. Es braucht auch hier die Balance. Das hat der Jobmonitor der Bertelsmann Stiftung analysiert. Ideal ist es, wenn diese Kompetenzen schon in der Schule gefördert werden wie im Evangelisch Stiftischen Gymnasium in Gütersloh.

Eine inspirierende Lektüre und den Mut zur Mitte wünscht Ihnen

Ihre Malva Sucker

Vancouver

Vancouver Opera Seite 41

02 UNSER PROFIL

03 EDITORIAL

Mut zur Mitte

06 AUSBLICK

Youth Empowerment auf dem KOSMOS Festival

08 INTERVIEW: DR. HANNES AMETSREITER

Shaping the Future

10 GESELLSCHAFT

„Demokratie stärken!“ – Reinhard Mohn Preis 2025

20 BILDUNG

Mit Bildung der Zeit voraus

28 MOTIVATION: DR. BRIGITTE MOHN

Die mentale Gesundheit junger Menschen geht uns alle an

30 ESSAY: EVA SCHULTE-AUSTUM

Wie kann ich wieder vertrauen?

Münster Wie kann ich wieder vertrauen?

Seite 30

Jamel

Jamel rockt den Förster Seite 41

Gütersloh

Mit Bildung der Zeit voraus Seite 20

Gütersloh

Brückenbauer für junge Gründer:innen Seite 60

32 DEMOKRATIE

Mitte, bitte!

Aalen

Sauber sortiert mit KI

Seite 44

42 KOMMENTAR: DR. DANIELA SCHWARZER

Nach der Bundestagswahl 2025: Lehren für unsere liberale Demokratie

44 WIRTSCHAFT

Sauber sortiert mit KI

54 VERLAG DER BERTELSMANN STIFTUNG

Von Arbeit bis Zusammenleben – Wie Flüchtlingsintegration in Kommunen gelingen kann

56 BLICK ÜBER DEN ZAUN

Turning the Key to Maltese Identity

60 DER LETZTE MACHT DAS LICHT AUS

61 PDF-AUSGABE IM ABONNEMENT

Grünheide & Bielefeld Mitte, bitte! Seite 32

Augsburg

Staatstheater Augsburg Seite 41

Gütersloh

„Demokratie stärken!“ Reinhard Mohn Preis 2025 Seite 10

Um die Vorteile des Online-Magazins richtig auszunutzen, achten Sie auf unsere Links. Diese helfen innerhalb der Ausgabe zu navigieren, beispielsweise über das Haussymbol oben auf jeder Seite sowie über Fotos und Seitenverweise im Inhaltsverzeichnis. Verlinkungen zu weiterführenden Informationen oder zum Weiterempfehlen von Inhalten erreichen Sie über die entsprechenden Icons: Download, Kontakt, Podcast, Teilen, Video, Weblink. Lesen Sie am Laptop oder am PC, ändert sich an solchen Positionen der Cursor vom Pfeil zur Hand. Einfach draufklicken!

Chemnitz Youth Empowerment auf dem KOSMOS Festival Seite 06

Inhaltsverzeichnis Download

Autor:in

Kontakt

Podcast

Fotograf:in

Standort

Wetter Datum

Teilen

Video

Weblink

GenNow, die junge Initiative der Bertelsmann Stiftung, bildet auf dem diesjährigen KOSMOS Festival in Chemnitz einen einzigartigen Raum für junge Menschen, um sich zu begegnen, auszutauschen und gegenseitig zu empowern. Durch innovative Formate und interaktive Angebote werden sie ermutigt, sich aktiv für gesellschaftliche Themen einzusetzen. In der Kulturhauptstadt Europas 2025 wird Engagement nicht nur thematisiert, sondern gemeinsam gestaltet und erlebt.

NextGen und die GenNow-Venue: Ein Ort für junge Stimmen

Am 14. Juni 2025 wird die Schlossteichinsel zum Zentrum für junge Menschen auf dem Festival. Die „GenNow-Venue“ bietet Raum für Begegnung, Austausch und Inspiration. In Workshops, Panels und Konzerten geht es um gesellschaftliches Engagement, Demokratie und politische Bildung. Kunst und Kultur spielen dabei eine besondere Rolle: Sie ermöglichen emotionale Zugänge zu komplexen Themen und eröffnen kreative Wege, um gesellschaftliche Herausforderungen greifbar zu machen. Unter dem Motto „Youth Empowerment“ entsteht ein Raum, in dem junge Menschen ihre Ideen teilen, voneinander lernen und gemeinsam neue Perspektiven entwickeln können.

Das KOSMOS Festival: Ein Festival für Demokratie und gesellschaftlichen Wandel Das KOSMOS Festival ist mehr als ein kulturelles Event – es ist eine Plattform für Austausch, Diskussion und Mitgestaltung. Vom 13. bis 15. Juni 2025 kommen hier Menschen zusammen, um gemeinsam über die Zukunft von Chemnitz, Deutschland und Europa nachzudenken. Mit 70.000 Teilnehmenden im Jahr 2024 setzt das Festival ein starkes Zeichen für demokratische Werte und Offenheit. Besonders die

Region Chemnitz bietet eine Chance, junge Menschen im Osten Deutschlands zu erreichen und sie für gesellschaftliche Themen zu begeistern.

Empowerment statt Stillstand:

Die Rolle der Bertelsmann Stiftung Die Bertelsmann Stiftung zeigt mit ihrem Engagement auf dem KOSMOS Festival 2025, dass JugendEmpowerment aufsuchende Formate braucht – es bedeutet Inspiration, Motivation und aktives Mitgestalten. Die GenNow-Venue schafft eine interaktive und inklusive Plattform, auf der junge Menschen ihre Stimme finden und gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten können.

PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG

GenNow ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung, die junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren dazu befähigt, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. Unter dem Motto „Empowering youth for a sustainable future“ agiert GenNow als Netzwerkpartner, Innovationsförderer, Wissensbasis, Cheerleader und Sprachrohr in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Youth Empowerment Hub www.gennow.de

GenNow

Dr. Hannes Ametsreiter

David Bärwald

DR. HANNES AMETSREITER

Vorsitzender des Vorstands der Bertelsmann Stiftung

Dr. Hannes Ametsreiter ist seit dem 1. Januar 2025 neuer Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung. Er blickt auf eine über 21-jährige Vorstandserfahrung in verschiedenen Ländern zurück. Seine berufliche Laufbahn begann Ametsreiter bei Procter & Gamble. Es folgten langjährige Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche. Ab 2009 war er Vorstandsvorsitzender der Telekom Austria Group. 2015 wechselte er zur Vodafone Gruppe. Dort war er Mitglied im weltweiten Group Executive Team und im Beirat der Vodafone Stiftung tätig. Zugleich leitete er als CEO das Geschäft von Vodafone Deutschland.

Hannes Ametsreiter

change | Herr Dr. Ametsreiter, Sie sind seit einigen Monaten Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung. Wie haben Sie die Stiftung und ihre Rolle in der Gesellschaft bisher wahrgenommen?

dr . hannes ametsreiter | Stiftungen spielen eine wesentliche Rolle als Impulsgeber und Brückenbauer. Die Bertelsmann Stiftung ist eine der bedeutendsten gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und Europa. Ihre Stärke liegt darin, unabhängig, evidenzbasiert und wirkungsorientiert Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu erarbeiten. Besonders beeindruckt mich das breite Themenspektrum unserer Stiftungsarbeit – von Bildung und Digitalisierung über Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit bis hin zu wirtschaftlicher Transformation. Als Grenzgänger zwischen Österreich und Deutschland und überzeugter Europäer sehe ich die Chance, mit unserer Arbeit auch europäische Entwicklungen positiv zu gestalten.

„Besonders beeindruckt mich das breite Themenspektrum unserer Stiftungsarbeit.“

Sie kommen aus der Wirtschaft, insbesondere aus der Technologiebranche. Was fasziniert Sie an Ihrer neuen Aufgabe in einer Stiftung?

Technologie hat unsere Welt in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend verändert. In meinen früheren Positionen habe ich erlebt, wie Innovationen, manchmal auch auf disruptive Art und Weise, Unternehmen und ganze Branchen transformieren, ja sogar die Gesellschaft. In der Bertelsmann Stiftung können wir diese Dynamik nutzen, um diesen gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestalten. Mich reizt es, mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen an Lösungen für drängende Herausforderungen zu arbeiten – und das mit einem klaren gemeinnützigen Auftrag.

Was treibt Sie in Ihrer täglichen Arbeit an?

Was motiviert Sie?

Ich bin jemand, der gerne schnell etwas bewegt. Mich begeistert der Austausch mit engagierten Menschen, die eine positive Veränderung bewirken wollen. Die Bertelsmann Stiftung bietet genau das: Wir erarbeiten innovative Ideen und setzen uns dafür ein, dass diese auch in der Praxis umgesetzt werden. Besonders motivierend finde ich, dass unsere Arbeit konkrete Wirkung entfalten kann – sei es in politischen Entscheidungsprozessen, in Bildungsprojekten oder in der Stärkung demokratischer Werte.

Die Bertelsmann Stiftung hat ihrer Arbeit seit 2024 ein Motto gegeben: „Demokratie stärken!“ Was bedeutet es für Sie persönlich?

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit – das sehen wir in der aktuellen Weltlage immer wieder. Entwicklungen in den USA, geopolitische Spannungen oder auch der Aufstieg populistischer Bewegungen in Europa zeigen, dass wir für demokratische Werte aktiv eintreten müssen. Für mich bedeutet das, Haltung zu zeigen und sich für eine offene, faire und inklusive Gesellschaft einzusetzen. Die Bertelsmann Stiftung kann hier als Plattform dienen, um Debatten anzustoßen, Lösungsansätze zu entwickeln und gemeinsam mit Partner:innen Veränderungen zu bewirken.

Im März haben Sie am von der Bertelsmann Stiftung und dem Centrum für Hochschulentwicklung initiierten „Future Skill Summit“ in Berlin teilgenommen. Welche Fähigkeiten werden in Zukunft am wichtigsten sein? Die Welt verändert sich in rasantem Tempo. In dieser Dynamik sind Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz entscheidend. Es geht nicht darum, alles selbst zu können, sondern darum, offen für neue Ansätze zu sein und Zusammenarbeit zu fördern. In der Bildung sehe ich eine zentrale Aufgabe darin, junge Menschen zu befähigen, selbstständig zu denken und Herausforderungen konstruktiv anzugehen. Früher hätte ich gesagt: Jede:r sollte Programmieren lernen. Heute, mit Technologien wie künstlicher Intelligenz, stellt sich die Frage neu. Vielmehr geht es darum, Technologie zu verstehen und sinnvoll einzusetzen. Genau das macht die heutige Zeit so spannend.

„Was hinterlassen wir den kommenden Generationen?“

Wenn Sie sich die Welt von morgen vorstellen – wie wünschen Sie sich, dass Ihre Kinder einmal leben werden? Ich wünsche mir eine Welt, in der meine Kinder in einer offenen, friedlichen und nachhaltigen Gesellschaft aufwachsen können. Eine Welt, in der wirtschaftlicher Fortschritt nicht auf Kosten der Umwelt geht, sondern im Einklang mit ihr steht. Es ist unsere Aufgabe, jetzt die richtigen Weichen zu stellen – durch nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Handeln, den bewussten Umgang mit Ressourcen und die Förderung von Bildung und Innovation. Dabei sollten wir uns immer fragen: Was hinterlassen wir den kommenden Generationen? Ich glaube, dass wir mit mutigen Entscheidungen heute eine lebenswerte Zukunft für morgen gestalten können.

Am 20. Februar wurden die Präsidentin Moldaus Maia Sandu und der Hamburger Unternehmer Michael Otto für ihre herausragenden Beiträge zur Stärkung der Demokratie ausgezeichnet. Die Preisverleihung im Theater Gütersloh unter strich aber auch, wie wichtig der Einsatz aller Bürger:innen für den Fortbestand der Demokratie ist.

Ein Zeichen für die Zukunft der Demokratie: Die Verleihung des Reinhard Mohn Preises im Theater Gütersloh wurde durch bewegende Tanzeinlagen begleitet, die die Bedeutung demokratischer Werte unterstrichen.

Die Preisträger:innen mit den Laudator:innen (v. l.): Michael Otto, Elke Büdenbender, Maia Sandu, Frank-Walter Steinmeier und Liz Mohn.

„Wann, wenn nicht heute, ist der Tag, an dem man Demokratie diskutieren sollte? Wann, wenn nicht heute, der Tag, an dem man Demokratie stärken sollte?“ Mit diesen Fragen eröffnete Hannes Ametsreiter, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, am 20. Februar den Festakt zur Preisverleihung des Reinhard Mohn Preises, der 2025 unter dem Thema „Demokratie stärken!“ stand. Jedem der rund 500 Gäste im Theater Gütersloh war klar: Heute ist dieser Tag. Denn die Notwendigkeit, die Demokratie zu stärken, war zuletzt bedrückend aktuell geworden. Die Demokratie steht unter Druck – von innen wie von außen.

Auszeichnung zweier beeindruckender Persönlichkeiten

Es war also der richtige Tag, um zwei Persönlichkeiten hervorzuheben, die diesem Druck etwas entgegensetzen. Die Bertelsmann Stiftung nutzte ihn, um der Präsidentin von Moldau Maia Sandu und dem Hamburger Unternehmer und Philanthropen Michael Otto für ihre Beiträge zur Stärkung der Demokratie den Reinhard Mohn Preis zu verleihen.

Der Preis wird alle zwei Jahre in Gedenken an den im Oktober 2009 verstorbenen Unternehmer und Gründer der Bertelsmann Stiftung Reinhard Mohn vergeben. Der Preis folgt Mohns Überzeugung, dass die Demokratie als Staatsform nicht abgeschlossen ist, sondern stets weiterentwickelt und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Mit ihm werden daher Menschen ausgezeichnet, die sich um wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen verdient gemacht haben. Oder mit Ametsreiters Worten: „Die Bertelsmann Stiftung sucht nach Menschen und Ideen, die die Welt ein Stückchen besser machen.“

„Die Bertelsmann Stiftung sucht nach Menschen und Ideen, die die Welt ein Stückchen besser machen.“

Preisträgerin Maia Sandu: Mut als Signal für die Demokratie

Maia Sandu hat mehr als das getan, als sie im November 2024 erneut zur Staatspräsidentin Moldaus gewählt wurde. Als Politikerin mit einer klaren proeuropäischen Agenda musste sie im Wahlkampf gegen massive Einmischungen Russlands kämpfen. Moskau wollte das an die Ukraine und Rumänien grenzende Land wieder in seine Einflusssphäre ziehen. Doch Sandu gewann die Wahl trotzdem und setzte damit ein Zeichen, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Laudatio unterstrich: „Maia Sandu zeigt, dass Demokratie nicht nur eine abstrakte Idee ist, sondern täglich gestaltet und verteidigt werden muss, und sendet damit ein starkes Signal an Demokratien weltweit.“

Steinmeier sprach in seiner Laudatio über die Lage in den USA, die ihm „große Sorgen“ bereite, wegen der Konzentration politischer, ökonomischer, digitaler und medialer Macht in wenigen Händen. „Und es macht mir allergrößte Sorgen, wenn diese kleine Elite nicht nur die Spielregeln der Demokratie für das eigene Land neu definiert, sondern auch noch Kräfte in Deutschland unterstützt, die die Werte der Demokratie verachten.“ Umso wichtiger seien Personen wie Sandu, erklärte Steinmeier, die „mit offenem Visier und vollem Risiko“ für demokratische Werte kämpften. „Frau Präsidentin, Sie leben vor, woran wir uns ein Beispiel nehmen sollten. Sie leben Demokratie. Dafür danken wir Ihnen.“

„Der Reinhard Mohn Preis ist nicht nur eine persönliche Ehre“, sagte Sandu, „sondern auch eine Auszeichnung des Muts und des Durchhaltevermögens der Menschen in Moldau.“ Sie warnte davor, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu unterschätzen. Vielmehr gehe es darum, ob ganz Europa ein Kontinent bleiben könne, auf dem Frieden und Freiheit herrschen. Sandu beendete ihre Rede mit einem Appell, den das Publikum mit stehendem Applaus empfing: „Lassen Sie uns schützen, was uns wichtig ist: unsere Freiheit, unsere Zukunft, unser Europa und unseren Frieden!“

Der Reinhard Mohn Preis erinnert an den Gründer der Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn († Oktober 2009). Der Preis zeichnet international renommierte Persönlichkeiten aus, die sich um wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen verdient gemacht haben. Unter den bisherigen Preisträger:innen befinden sich beispielsweise Joachim Gauck, Rita Süssmuth und Kofi Annan. Das Thema des aktuellen Preises lautet „Demokratie stärken!“

„Reinhard Mohn Preis“ Demokratie stärken!

„Der Reinhard Mohn Preis ist nicht nur eine persönliche Ehre, sondern auch eine Auszeichnung des Muts und des Durchhaltevermögens der Menschen in Moldau“, erklärt Maia Sandu in ihrer Dankesrede.

Visionär der unternehmerischen Verantwortung:

Michael Otto

Diesen Weg hat der zweite Preisträger des Reinhard Mohn Preises bereits eingeschlagen: Michael Otto, der von 1981 bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Otto Group war und heute dem Aufsichtsrat vorsteht, engagiert sich seit Jahrzehnten für die Stärkung einer offenen Gesellschaft sowie für den Schutz und die Weiterentwicklung der Demokratie. Er gründete außerdem mehrere Umweltschutz-Stiftungen.

Liz Mohn, Stifterin und Ehrenmitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung, hielt die Laudatio auf Otto und lobte ihn als Beispiel eines Unternehmers, der sich seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst sei: „Sie sind ein Visionär. Sie sind aber auch ein Mensch, der Visionen umsetzt.“ Otto wisse, wie Veränderung funktioniere – nämlich durch gezieltes Handeln. „Wir alle müssen zusammenarbeiten. Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler, Bürgerinnen und Bürger“, sagte Mohn. „Nur wenn wir uns gegenseitig zuhören und Brücken der Verständigung bauen, können wir Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit finden.“

„Nur wenn wir uns gegenseitig zuhören und Brücken der Verständigung bauen, können wir Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit finden.“

Otto dankte für die Auszeichnung und erklärte: „Als Unternehmer habe ich mehr Möglichkeiten und darum auch mehr Verantwortung.“ In seiner Rede warnte er vor der zerstörerischen Kraft von Fake News und der „Flut an Falschnachrichten“, die die Bürger:innen so sehr verwirrten, bis sie nicht mehr wüssten, was sie eigentlich noch glauben könnten. Um die Demokratie vor diesen gefährlichen Tendenzen zu schützen, müssten Toleranz und Respekt im

täglichen Leben gelebt werden, so Otto. Um dazu beizutragen, spendet er sein Preisgeld von 100.000 Euro an kleine, lokale Initiativen in Hamburg, die die liberale Gesellschaft stärken und eine konstruktive Debattenkultur fördern. Damit wolle er die „Vielstimmigkeit im Konzert der Meinungen“ stärken.

Eine Demokratie, auf die „wir stolz sein können“ Den Festakt schloss Daniela Schwarzer ab, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Sie resümierte, dass Sandu und Otto Beispiele dafür seien, dass die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, angegangen werden könnten. Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass Deutschland und Europa ein Demokratie-Modell hätten, „auf das wir stolz sein können“. Die Aufgabe sei nun, „für die eigenen Werte die Stimme zu erheben“. Das könne im ganz kleinen Kreis sein, ebenso wie in der Schule. „Und selbstverständlich gilt das auch in einer großen Stiftung wie der Bertelsmann Stiftung, wo das Einsetzen für die Demokratie zur Gründungsphilosophie gehört.“ Reportage mit anderen teilen

PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG

UPGRADE DEMOCRACY

Im Rahmen des Projekts „Upgrade Democracy“ suchen wir weltweit nach Initiativen, Strategien und innovativen Tools, die digitale Diskurse präventiv stärken, zur Resilienz unserer Demokratien beitragen oder Desinformation erfolgreich begegnen. Wir bauen Brücken zwischen internationalen Akteur:innen und suchen nach Lösungen, die unser digitales Informationsökosystem langfristig stärken. Das Team hat im September zentrale Handlungsempfehlungen aus einer weltweiten Recherche in einem „10-Ideen-Papier“ veröffentlicht.

www.upgradedemocracy.de

„Zeit zu handeln: Desinformation begegnen, um Demokratie zu stärken“

„Diese

Ehrung bestärkt alle Menschen in Moldau in ihrer Anstrengung für die Demokratie und dafür, dass unser Land Teil der freien Welt bleibt.“

Maia Sandu ist seit Ende 2020 Präsidentin der Republik Moldau und wurde im November 2024 eindrucksvoll für eine zweite Amtszeit bestätigt. Als erste Frau an der Staatsspitze steht sie für Erneuerung, demokratische Werte und eine klare proeuropäische Ausrichtung. Trotz externer Einflussversuche stärkt sie konsequent Moldaus Weg in Richtung EU – ein Kurs, den die Bevölkerung 2024 in einem Referendum bekräftigte.

presedinte.md/eng

Stern | Für Ihre Verdienste um die Verteidigung der Demokratie werden Sie mit dem Reinhard Mohn Preis der Bertelsmann Stiftung geehrt. Welche Bedeutung hat die Auszeichnung für Sie?

maia sandu | Diese Ehrung bestärkt alle Menschen in Moldau in ihrer Anstrengung für die Demokratie und dafür, dass unser Land Teil der freien Welt bleibt. Eine solche Ermutigung von anderen, die an die Demokratie glauben, tut uns sehr gut.

Seit 2022 ist die Republik Moldau EU-Beitrittskandidat. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg nach Europa ist die Korruption im Land. Woran liegt das?

Russland versucht ständig, sich bei uns einzumischen. Wir haben das zuletzt bei den Präsidentschaftswahlen und dem EU-Referendum im vergangenen Jahr gesehen. Es ist eine ziemliche Herausforderung, all das Geld zurückzuverfolgen, mit dem Russland versucht hat, Medien und politische Parteien in Moldau zu finanzieren und Wählerstimmen zu kaufen.

Mit dem Referendum wurde das Ziel des EU-Beitritts in Moldaus Verfassung verankert. Das wäre um ein Haar gescheitert. Nur 50,4 Prozent der Wähler stimmten dafür. Warum fiel das Ergebnis so knapp aus?

Die aggressive Anti-EU-Propaganda aus Russland hat die Ängste der Menschen geschürt. Besonders die Angst, der Krieg in der Ukraine könnte sich auf Moldau ausweiten, wenn wir sie weiter unterstützen und Russlands Aggression kritisieren.

Den Ausschlag beim Referendum wie bei Ihrer Wiederwahl zwei Wochen später gaben die Stimmen Ihrer Landsleute im Ausland. Jeder dritte Staatsbürger Moldaus lebt und arbeitet in der EU.

Diese Menschen wissen aus eigener Erfahrung, wie es in der EU aussieht. Und sie tragen diese Eindrücke in unsere Gesellschaft. Fast jede Familie bei uns hat Verwandte in einem oder mehreren EU-Ländern. Sie wissen, welche Chance die Demokratie für uns ist. Und sie wissen auch, dass die EU ein Friedensprojekt ist. Frieden ist für die Menschen in Moldau in diesen Tagen ein sehr, sehr wichtiges Thema.

Werden die vielen jungen Leute, die ins Ausland gegangen sind, je wieder nach Moldau zurückkehren?

Unsere Diaspora ist mit dem Land eng verbunden. Bei Wahlen nehmen diese Menschen Hunderte Kilometer Anreise und stundenlanges Schlangestehen in Kauf, um in den Wahllokalen im Ausland ihre Stimme abzugeben. Aber wir brauchen eine kritische Masse an Verbesserungen, damit viele dieser Bürger eines Tages zurückkehren – bei Bildung, bei der Gesundheitsversorgung und vor allem im Bereich der Justiz. Daran arbeiten wir hart.

Sie wollen Moldau bis 2030 in die EU führen. Wie viel Sorge macht Ihnen der Aufstieg populistischer, EU-feindlicher Parteien in vielen Staaten der Union?

Die Demokratie ist überall in Gefahr. Umso mehr müssen wir uns anstrengen, sie zu stärken und zu bewahren. Moldau wird dazu einen kleinen Beitrag leisten. Ich glaube an eine starke EU.

Interview aus unserem Podcast „Zukunft gestalten“ Kai Uwe Oesterhelweg

change | Warum ist die Verbindung von unternehmerischem Erfolg und gesellschaftlicher Verantwortung heute besonders wichtig?

michael otto | Die Wirtschaft ist ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft und trägt eine große Verantwortung. Unternehmen sollten ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft reflektieren und aktiv zu ihrem Erhalt beitragen. Das beginnt bereits in der Liefer- und Produktionskette: Umweltverträglichkeit, Sozialstandards und Klimaschutz sind entscheidend. Letztlich ist die Wirtschaft für die Menschen da, nicht umgekehrt. Daher müssen Unternehmen sich auch gesellschaftlich und demokratisch engagieren.

Wie haben Sie den Festakt des Reinhard Mohn Preises 2025 erlebt, und was bedeutet die Auszeichnung für Sie?

Die Veranstaltung war sehr würdevoll. Besonders beeindruckend fand ich die Reden, insbesondere die der moldauischen Präsidentin, die sich trotz Widerständen für Demokratie und Europa eingesetzt hat. Ihre Entschlossenheit ist inspirierend. Die Auszeichnung ehrt mich besonders, da ich weiß, wie sehr sich meine Familie für diese Werte engagiert hat.

In Ihrer Rede betonten Sie die Bedeutung von Vielfalt. Warum ist sie heute so wichtig?

Vielfalt ist essenziell für eine lebendige Demokratie. Sie setzt Toleranz gegenüber anderen Meinungen voraus und erfordert Dialogräume, in denen Menschen einander zuhören und verstehen. Demokratie funktioniert nur, wenn wir uns austauschen – nicht um andere Meinungen zu übernehmen, sondern um sie nachvollziehen zu können. Genau das fördere ich auch mit meiner Stiftung.

Wann haben Sie erkannt, dass Unternehmen eine größere gesellschaftliche Verantwortung tragen? Gab es einen Schlüsselmoment?

1972 mit dem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome. Mein Freund Eduard Pestel war

Mitbegründer, und wir diskutierten intensiv darüber. Mir war schnell klar: Es reicht nicht, Bewusstsein zu schaffen – man muss handeln. 1986 erklärte ich nachhaltiges Wirtschaften zum Unternehmensziel und begann, die gesamte Produktionskette umweltfreundlicher zu gestalten. Man kann negative Auswirkungen reduzieren, auch wenn vollständige Nachhaltigkeit herausfordernd ist.

War dieser nachhaltige Ansatz ein wirtschaftliches Risiko? Ja, zu Beginn gab es Skepsis – auch intern. Manche Mitarbeitende sahen es als zusätzliche Bürde. Doch nachhaltiges Wirtschaften ist ein Prozess. Heute wissen wir, dass es langfristig nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist.

Neben Ihrem Unternehmen haben Sie mehrere Stiftungen gegründet. Sehen Sie bereits eine Wirkung?

Jedes Engagement kann etwas bewirken. Ein Beispiel ist unsere Initiative für afrikanische Kleinbäuer:innen im Baumwollanbau. Seit über 20 Jahren schulen wir sie in nachhaltigen Techniken, um Erträge zu steigern und Umweltstandards einzuhalten. Solche Projekte zeigen, dass man durch gezieltes Handeln positive Veränderungen erzielen kann.

Welchen Rat würden Sie der jungen Generation geben? Sucht euch einen Beruf, der euch begeistert. Engagement und Durchhaltevermögen sind entscheidend. Scheut euch nicht vor Fehlern – sie gehören zum Lernen dazu. Mut zur Selbstständigkeit ist ebenfalls wichtig. Wer scheitert, kann immer wieder aufstehen. Interview mit anderen teilen

Zukunft gestalten – Der Podcast der Bertelsmann Stiftung: „Unternehmer Michael Otto bekommt den Reinhard Mohn Preis – Man kann was bewegen!“

„Vielfalt ist essenziell für eine lebendige Demokratie. Sie setzt Toleranz gegenüber anderen Meinungen voraus und erfordert Dialogräume, in denen Menschen einander zuhören und verstehen.“

Michael Otto, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Otto Group und heutiger Aufsichtsratschef, gilt als Vorreiter unternehmerischer Verantwortung. Früh engagierte sich der Hamburger Unternehmer für Klima-, Sozial- und Bildungsprojekte und gründete mehrere Stiftungen, darunter die Umweltstiftung Michael Otto. Mit seiner 2023 ins Leben gerufenen Stiftung für Nachhaltigkeit setzt er sich eindrucksvoll für Demokratie, Nachhaltigkeit und eine offene Gesellschaft ein.

www.michael-otto.info

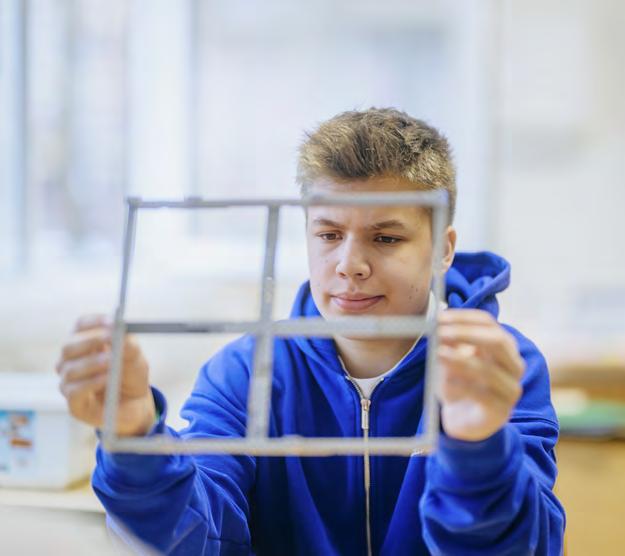

Mathe, Englisch, Deutsch und elf weitere Fächer gehören klassisch zur Abiturvorbereitung. Doch ist das alles, was Schüler:innen für ihre Zukunft brauchen? Martin Fugmann, Schulleiter des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums (ESG) in Gütersloh, meint: Nein! Neben den fachlichen Inhalten konzentriert sich sein Kollegium darauf, überfachliche Kompetenzen, sogenannte Future Skills, zu vermitteln. So möchte er die Schüler:innen bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereiten. Ein Schulbesuch.

GÜTERSLOH, DEUTSCHLAND

Beim Glockenklingeln geht’s hinein: Das ist auch am ESG noch genau so wie vor 20 Jahren. Doch was hinter den Türen gelehrt wird, unterscheidet sich. Hier arbeiten die Schüler:innen an eigenen Projekten, um unter anderem Selbstständigkeit zu lernen.

Als Lehrer ist es schwierig, allen Schüler:innen gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken, erklärt Hendrik Haverkamp im grünen Hoodie. Seine Klasse nutzt jetzt KI-Feedback ergänzend zu seinem. „Das Tool zeigt mir dann, wer noch mehr persönliche Hilfe benötigt.“

Ein abgedunkelter Raum im Evangelisch Stiftischen Gymnasium (ESG) Gütersloh. Ein Junge liegt auf dem Boden, das Gesicht von Angst verzerrt. Hinter ihm ein provisorischer Greenscreen, unter ihm ein großes Stück grüner Filzstoff. Ein anderer Junge steht daneben, einen großen Tacker in der Hand – keine Waffe, sondern Werkzeug für die heutige Mission. „Arm höher!“, ruft ein Dritter, den Blick konzentriert auf ein Standbild aus „Die Tribute von Panem“ auf seinem Handy gerichtet. „Und du schaust verschreckt!“ Eine Szene aus dem Blockbuster soll hier, im Filmraum der Schule, nachgestellt werden. Die Schüler:innen der 9. Klasse schlüpfen in der dritten Schulstunde an einem Freitag in die Rollen von Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Kameraleuten.

Doch was hat das Nachstellen einer Filmszene mit der Vorbereitung aufs Abitur zu tun? Auf den ersten Blick wenig. Und doch ist genau das der Ansatz, den das ESG in Gütersloh verfolgt: Schüler:innen nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit überfachlichen Kompetenzen auszustatten – Fähigkeiten, die in einer zunehmend digitalisierten, globalisierten und sich ständig wandelnden Arbeitswelt immer wichtiger werden.

Millionen von Stellenanzeigen weisen den Weg Der „Jobmonitor“ der Bertelsmann Stiftung, der regelmäßig Millionen von Stellenanzeigen analysiert, bestätigt diesen Trend. Er zeigt: Begriffe wie Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein – allesamt überfachliche Kompetenzen – tauchen immer häufiger in Stellenausschreibungen auf.

Doch wie lassen sich diese sogenannten Future Skills – Fähigkeiten, die über das reine Fachwissen hinausgehen und uns helfen, in der stark von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA) beeinflussten Welt zurechtzukommen – überhaupt vermitteln? Und wie bereitet man junge Menschen auf eine Zukunft vor, die sich so rasant verändert, dass viele der Berufe, die sie einmal ergreifen werden, heute noch gar nicht existieren?

Einer, der sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, ist Dr. Martin Noack, Senior Expert für betriebliche

Bildung und Weiterbildung bei der Bertelsmann Stiftung. Er spricht von einem grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt, getrieben durch Digitalisierung, Globalisierung und demografischen Wandel. „Fachkompetenzen allein reichen nicht mehr aus“, betont er.

Noack war an der Entwicklung von ESCO beteiligt, der Kompetenz- und Berufs-Taxonomie der EUKommission, die unter anderem 95 überfachliche Kompetenzen umfasst. Zusammen mit Kollegin Larissa Klemme, Project Managerin für Future Skills am Arbeitsmarkt, hat er in der Studie „Kompetenzen für morgen“ auf Basis von ESCO und einer Analyse der Future-Skills-Literatur 19 Future Skills auf deren Nachfrage am Arbeitsmarkt untersucht. „Team fähigkeit, Einsatzbereitschaft und Selbstständigkeit sind besonders stark nachgefragt – und sie gewinnen weiter an Bedeutung“, so Noack. Er betont: „Aber auch Einfühlungsvermögen, Eigeninitiative und Problemlösefähigkeit sind Kompetenzen, die dynamisch wachsen. Im Jobmonitor analysieren wir monatlich Hunderttausende Stellenausschreibungen deutschlandweit und erkennen deutlich, welche Kompetenzen an Bedeutung gewinnen.“

„Im Jobmonitor analysieren wir, welche Kompetenzen an Bedeutung gewinnen.“

Neue Fächer für die Kompetenzen von morgen Doch wie setzt eine Schule wie das ESG diese Erkenntnisse konkret um? Das Gütersloher Gymnasium baut dafür einerseits auf innovative Unterrichtsmethoden und andererseits auf eine Kombination aus traditionellen und neuen Fächern. Neben den klassischen, für das Abitur relevanten Fächern gibt es spezielle Wahlpflichtfächer wie „Wirtschaft, Medien und Kultur“ (WMK) und MINT-Kurse, die gezielt überfachliche Kompetenzen fördern. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit für Schüler:innen der 10. Klasse, Schülerfirmen zu konzipieren und zu präsentieren. Doch auch in den traditionellen Fächern wird Wert auf die Vermittlung von Future Skills gelegt, wie wir später sehen werden.

VERANSTALTUNG DER BERTELSMANN STIFTUNG

„Mit Bildung der Zeit voraus“ war das Motto des Future Skills Summits der Bertelsmann Stiftung unter Mitwirkung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung, der am 11. und 12. März 2025 in Berlin stattfand, in Kooperation verschiedener Bildungsbereiche von der frühkindlichen Bildung, über die schulische und nachschulische bis hin zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ziel der Veranstaltung und der zukünftigen Zusammenarbeit ist es, Bildung so zu gestalten, dass Menschen Future Skills nachhaltig und lebenslang lernen und sie in unsicheren Zeiten fit für die Zukunft werden.

www.future-skills-summit.de

Bildung und Next Generation

„ Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Selbstständigkeit sind besonders stark nachgefragt –und sie gewinnen weiter an Bedeutung.“

DR. MARTIN NOACK

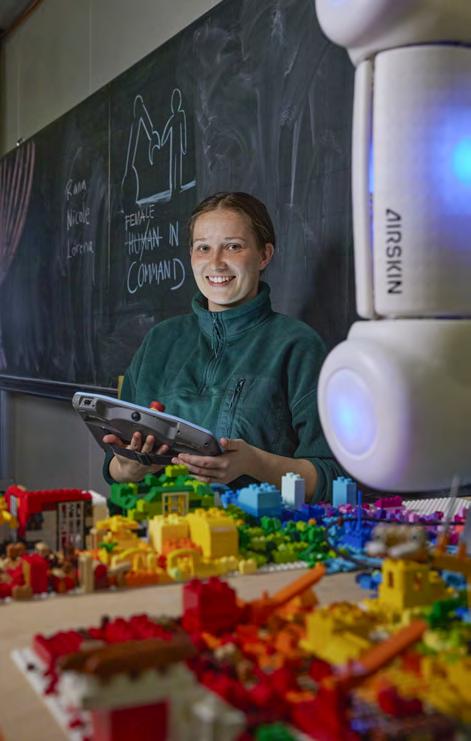

Hier ist Scheitern erwünscht: Die Schülerinnen Paulina Peitz (l.) und Anni Dönnecke (r.) bauen eigenständig einen Roboter –ohne vorher je mit Logo-Technik gearbeitet zu haben. „Da bleibt uns nur, viel auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert. Wenn es nicht klappt, versuchen wir es nochmal. So lange, bis es klappt“, erzählt Anni.

Im Informatikkurs, ein paar Räume weiter, liegen bunte Legosteine verstreut auf dem Tisch vor Anni und Paulina. Dazwischen Kabel, Sensoren und kleine Motoren. Neben ihnen steht ein noch etwas wackeliger Prototyp aus Pappe – ihr selbst gebauter Süßigkeitenautomat, dem sie sogar schon einen Namen gegeben haben: „Candy Quests“.

„Wir müssen den Greifarm so programmieren, dass er vorfährt, die Süßigkeit richtig packt und dann zurückfährt“, erklärt Anni, konzentriert Lego-Elemente zusammensetzend. Paulina nickt. „Das ist kniffliger, als es aussieht. Wir haben schon verschiedene Mechanismen ausprobiert, aber irgendwas hakt immer.“ Sie deutet auf einen Ordner neben dem Laptop. „Hier haben wir alles dokumentiert: unsere Ideen, die Baupläne, die Programmiercodes – und unseren Zeitplan.“

Der Zeitdruck ist spürbar. In wenigen Wochen sollen sie ihren Automaten präsentieren. Nicht nur Mitschüler:innen, sondern auch potenzielle Arbeitgeber:innen aus der Region sind eingeladen, Feedback zu geben. „Der Zeitplan ist schon eine Herausforderung“, gibt Anni zu. „Wir müssen uns selbst organisieren, die Aufgaben aufteilen, Prioritäten setzen und immer wieder überprüfen, ob wir im Zeitplan liegen.“ Paulina fügt hinzu: „Und wenn etwas nicht klappt,

dürfen wir nicht aufgeben, eine Lösung zu finden. Manchmal ist das frustrierend, aber am Ende lernt man dadurch viel mehr, als wenn alles glattläuft.

Außerdem ist es unser ganz eigenes Projekt, nicht das von den Lehrer:innen.“

Es ist diese Verbindung von technischem Know-how, Kreativität, Eigenverantwortung und Durchhaltevermögen, die hier, im Kleinen, für die Herausforderungen der großen, weiten Arbeitswelt rüsten soll.

„Durch Fehler lernen wir oft viel mehr, als wenn alles glattläuft.“

Zwischen Schulglocke und digitaler Tafel Ein „Ding-Dang-Dong“ durchbricht die konzentrierte Stille – ein Geräusch, das seit Jahrzehnten unverändert die Schulflure des ESG füllt und fast ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt. Schüler:innen strömen in einen Klassenraum, in dem Deutschunterricht bei Hendrik Haverkamp auf dem Stundenplan steht. „Guten Mooooorgen, Herr Haverkamp“, schallt es im Chor – eine Begrüßung, die, wie das Aufstehen der Schüler:innen, noch der alten Schule entspricht. Ein Ritual, das in starkem Kontrast zu dem steht, was

jetzt folgt. Denn kaum sitzen die Jugendlichen, werden Stühle gerückt und Laptops in Position gebracht. Statt einer klassischen Kreidetafel dominiert ein großes digitales Board die Stirnseite des Raumes und kündigt an: Hier weht ein anderer Wind.

Haverkamp, der heute Besuch von einem Hamburger Lehrer hat, der sich über das digitale Lernkonzept und die Abkehr von traditionellen Lehrmethoden bei den Gütersloher Kolleg:innen informieren möchte, erklärt: „Das ESG hat sich schon 1999 auf den Weg gemacht, alle Schüler:innen mit digitalen Endgeräten auszustatten.“ Ein Laptop-Beirat stellt sicher, dass den Schüler:innen immer die passende Technik zur Verfügung steht.

Moritz, der vorne links sitzt, berichtet, dass die Schüler:innen ab der 5. Klasse iPads bekommen und ab der 7. Klasse eigene Laptops anschaffen. Sein Sitznachbar Luis ergänzt, dass KI hier schon vor ChatGPT im Unterricht eingesetzt wurde, besonders im Deutschunterricht, wo Klausuren oft in Word geschrieben und KI-generierte Texte überarbeitet werden. Und Carla fügt noch hinzu, dass auch für Recherchen und das Zusammenfassen langer Texte häufig KI genutzt wird, wobei manche Lehrer:innen explizit sagen, wenn sie nicht benutzt werden soll. Doch die Technik, so betont Lehrer Haverkamp, sei nur Mittel zum Zweck. „Es geht uns vor allem darum, die Future Skills zu fördern“, erklärt er weiter und

verweist auf die Arbeit von Dr. Martin Noack und die auf diese Weise identifizierten 95 überfachlichen Kompetenzen. Die Schule, die von einer Stiftung getragen wird, hat aus diesen 95 Kompetenzen vier ausgewählt. Die Lehrer:innen nennen sie die vier Ks: Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Es ist ein Spagat zwischen Tradition und Moderne – zwischen Glocke und Algorithmus, zwischen Aufstehen und Einloggen.

Schüler befähigen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen

Auch alternative Prüfungsformate sind ein großes Thema. Die Schüler:innen berichten von Projektarbeiten, Präsentationen und Videos. „Zusammenarbeit in Prüfungssituationen ist eigentlich als Täuschungshandlung ausgewiesen, aber wir versuchen, Prüfungen anders zu organisieren“, erklärt Haverkamp und nennt als Beispiel eine Gruppenarbeit während einer Klausur oder eine benotete Präsentation.

Die innovative Ausrichtung des ESG ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren Vision, wie Schulleiter Martin Fugmann im Gespräch betont. „Wir wollen unsere Schüler:innen nicht nur mit Wissen versorgen, sondern sie zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und kreativen Menschen erziehen“, erklärt er. „Es geht darum, junge Menschen zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und die

Luis freut sich über neue Lernansätze, die die Kollaboration fördern. Es werden zum Beispiel zunehmend auch Präsentationen und Projektarbeiten benotet. Und während der letzten Englischklausur durften die Schüler:innen sich für zehn Minuten in einem Nebenraum ohne Schreibutensilien zur gestellten Aufgabe austauschen.

„ Zukunft mitgestalten braucht mehr als gute Noten – es braucht Persönlichkeit, Engagement und den Mut, neue Wege zu gehen.“

MARTIN FUGMANN

Future Skills werden immer häufiger am Arbeitsmarkt nachgefragt: Anteil an Jobanzeigen 2023 in Prozent.

jobmonitor.de

Nachhaltige Soziale Marktwirtschaft

Planungsfähigkeit

Selbstständigkeit

Einsatzbereitschaft

kritisches Denken

Teamfähigkeit

Kundenorientierung

kreatives Denken

Verantwortungsbewusstsein

Anpassungsfähigkeit

Probleme lösen

Mathe, Deutsch und jetzt auch noch Future Skills? Auf die Frage, ob man die Schüler:innen nicht überfordere, hat Schulleiter Martin Fugmann eine klare Antwort: „Wenn Neugierde, Motivation und Verantwortungsbereitschaft fehlen, wird auch die Mathe-Aufgabe nicht gelingen.“

Zukunft mitzugestalten. Dafür braucht es mehr als nur gute Noten – es braucht Persönlichkeit, Engagement und den Mut, neue Wege zu gehen.“

Die größte Herausforderung, so Fugmann, sei es, diese Vision im Schulalltag zu verankern. „Das erfordert einen Kulturwandel, der Zeit braucht“, sagt er. „Wir müssen die Lehrer:innen fortbilden, die Eltern mit ins Boot holen und die Schüler:innen für neue Lernformen begeistern.“ Auch die Finanzierung sei ein Thema. Der Schulleiter betont die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Schulen, Politik und Wirtschaft.

Auf die Frage, wie die Schule der Zukunft aussieht, hat Fugmann eine klare Antwort: „Sie ist digital, personalisiert und projektorientiert. Sie ist ein Ort, an dem Schüler:innen ihre individuellen Talente entfalten können, an dem sie lernen, selbstständig zu denken und zu handeln, und an dem sie sich auf eine Zukunft vorbereiten, die wir heute erst in Ansätzen erahnen können. Und sie ist vor allem eins: ein Ort, an dem mit Freude gelernt wird.“

Doch der Einsatz von Robotern, Kamera-Equipment und künstlicher Intelligenz im Klassenzimmer wirft auch Fragen auf. „Es ist ein Lernprozess für uns alle“, räumt Haverkamp ein. „Wir müssen gemeinsam mit den Schüler:innen herausfinden, wie wir diese Hilfsmittel sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen können.“

„Genau diese Fragen treiben uns um“, bestätigt Yvonne Bansmann, die Lehrerin des WMK-Kurses, in dem die Schüler:innen die Szene aus „Die Tribute von Panem“ nachspielten. „Wir wollen den Jugendlichen nicht nur zeigen, was technologisch möglich ist, sondern sie auch dazu anregen, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unser Leben und unsere Gesellschaft hat.“

Ohne Neugierde und Motivation bleibt kein Fachwissen hängen

Doch bevor die Vermittlung der Future Skills Teil des Unterrichts wurden, stand die Frage im Raum: „Welche überfachlichen Kompetenzen möchten wir hier am ESG vermitteln?“ Bansmann berichtet von einem intensiven Diskussionsprozess im Kollegium. „Wir

hatten erst zehn Future Skills, doch das waren zu viele“, sagt sie und lacht. „Das hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir uns auf bestimmte Felder geeinigt und versuchen, diese umzusetzen.“ Die Schwierigkeit liege nun darin, diese Kompetenzen sichtbar und messbar zu machen. Als Beispiel nennt sie einen Prüfungsbogen für Englisch, der gemeinsam mit den Schüler:innen entwickelt wurde.

Schulleiter Fugmanns Überzeugung ist: „Fachwissen kann nur dann verarbeitet werden, wenn die anderen Kompetenzen da sind. Ohne Neugierde, Motivation und Verantwortungsbereitschaft scheitert man.“

Dieser Wandel sei ein echter „Change-Prozess“, so Fugmann – nicht nur im Kopf der Schulleitung, sondern im gesamten Kollegium.

Mit einem Blick auf den Jobmonitor unterstreicht Fugmann seine Aussage. Die Frage sei, inwieweit sich der schulische Fächerkanon in den nächsten Jahren anpasst. „Die Einteilung der Welt in 14 Fächer ist nicht mehr hilfreich. Wir müssen interdisziplinär denken und bedeutungsvolle Lernerfahrungen schaffen.“ Doch jetzt müssten sie erst einmal mit dem arbeiten, was das Land Nordrhein-Westfalen vorgibt.

„Die Einteilung der Welt in 14 Fächer ist nicht mehr hilfreich.“

Zwei Etagen über Fugmanns Büro verlassen die Schüler:innen das provisorische Filmstudio. Im nahe gelegenen Klassenraum präsentieren sie Yvonne Bansmann ihr nachgestelltes Standbild. Die Lehrerin betrachtet es kritisch. „Na, der Arm, der die Waffe hält, ist aber zu weit unten, das passt nicht ganz“, bemerkt sie. Die Jungs schauen sich das Bild noch einmal genau an. Einer sagt zum anderen: „Na, ich sagte doch …!“ Ein anderer erwidert: „Komm, egal, lass es uns noch mal versuchen!“ Mit neuem Elan machen sie sich daran, das Standbild zu perfektionieren – ganz im Sinne der Kritikfähigkeit und Beharrlichkeit, die sie hier, am ESG, nicht nur theoretisch lernen, sondern auch ganz praktisch leben. Reportage mit anderen teilen

Dr. Brigitte Mohn Besim Mazhiqi

DR. BRIGITTE MOHN

Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung

Brigitte Mohn promovierte nach ihrem Studium und absolvierte ein MBA-Studium an der WHU Koblenz und am Kellogg Institute in den USA. Sie ist Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Seit 2005 gehört sie dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung an.

Brigitte Mohn

change | Frau Mohn, viele Studien zeigen, dass junge Menschen zunehmend unter psychischen Herausforderungen leiden. Warum ist gerade diese Zielgruppe so stark betroffen?

dr . brigitte mohn | Junge Menschen stehen heute vor besonderen Herausforderungen, die bis vor wenigen Jahren in diesem Ausmaß nicht existiert haben. Es sind vor allem politische, umweltbedingte, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen, die einen enormen Einfluss ausüben, Ängste schüren und Unsicherheiten hervorrufen über das Jetzt und Morgen. Die Pandemie hat starke Spuren bei den jungen Menschen hinterlassen, und die aktuellen geopolitischen Spannungen, die Angst vorm Krieg und zudem vor den Folgen des Klimawandels, berühren die jungen Menschen.

Hinzu kommen die massive Beeinflussung durch die sozialen Medien und der gefühlte Anspruch einer scheinbar notwendigen ständigen Verfügbarkeit sowie durch die hohe Medienpräsenz eine damit einhergehende gleichzeitige Vereinsamung. Junge Menschen unterliegen durch die sozialen Medien einem Idealisierungsdruck, dem „Perfekt-sein-sollen“.

Für die Bertelsmann Stiftung ist das Thema „Vereinsamung junger Menschen“ deshalb so zentral, weil die mentale Gesundheit junger Menschen untrennbar mit einer stabilen und zukunftsfähigen Gesellschaft verbunden ist. Studien zeigen, dass Einsamkeit beispielsweise die Demokratieeinstellung beeinflusst. Wer sich isoliert fühlt, glaubt häufiger an Verschwörung serzählungen oder entwickelt extremistische Tendenzen. Es geht hierbei also nicht nur um individuelles Wohlbefinden, sondern auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stabilität unserer Demokratie.

Sie sagen, dass die mentale Gesundheit junger Menschen eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, und dennoch fehlt es an Therapieplätzen, Strukturen und einer unterstützenden Finanzierung für Hilfsstrukturen. Was sehen Sie hier als die größten Baustellen, und was kann getan werden?

Es gibt mehrere Ebenen, auf denen wir ansetzen müssen. Der Mangel an Therapieplätzen ist ein drängendes Problem – nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Junge Menschen, die sich in einer psychischen Krise befinden, können oft monatelang keine professionelle Hilfe bekommen. Diese Wartezeit ist für viele eine Qual und verschlimmert die Situation häufig. Wir müssen dringend in den Ausbau

von Kapazitäten investieren und Behandlungsangebote flächendeckend ausbauen. Besonders wichtig wäre es, den Zugang niedrigschwelliger zu gestalten, etwa durch schulbasierte Beratungsstellen oder digitale Angebote, die Jugendliche direkt in ihrer Lebenswelt abholen.

Es fehlt auch eine strukturelle Jugendbeteiligung. Oft werden Präventions- und Hilfsangebote „von oben herab“ entwickelt, ohne diejenigen zu konsultieren, die sie am Ende nutzen sollen: die Jugend selbst. Das führt häufig dazu, dass die Maßnahmen von den Betroffenen nicht angenommen werden oder an ihren Bedürfnissen vorbeigehen. Deshalb fordern wir eine stärkere Einbindung von Jugendlichen –beispielsweise durch Jugendbeiräte, die politische Prozesse aktiv mitgestalten können.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Stigmatisierung. Noch immer werden psychische Erkrankungen bei jungen Menschen oft nicht ernst genug genommen. Viele haben Angst davor, abgestempelt zu werden, und ziehen sich zurück, anstatt Hilfe zu suchen. Hier brauchen wir flächendeckende Aufklärung, sowohl in den Schulen als auch in der breiten Gesellschaft.

„Wir müssen junge Menschen schützen und ihnen Plattformen bieten, auf denen sie ernst genommen werden.“

Zum Abschluss: Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn es um die mentale Gesundheit junger Menschen geht? Jeder junge Mensch hat das Recht, in einer beschützenden und unterstützenden Umgebung aufzuwachsen. Psychische Erkrankungen dürfen weder stigmatisiert noch ignoriert werden, und hier brauchen wir unbedingt einen Kulturwandel, in dem es selbstverständlich ist, Hilfe zu ersuchen und sie zu erhalten, wenn man sie braucht. Ohne monatelange Wartezeiten, ohne Scham.

Wir brauchen mehr Empathie für junge Menschen in unserer Gesellschaft. Sie sind „unsere“ Kinder, „wir“ haben sie in die Welt gesetzt und sind entsprechend für ihr Wohlergehen verantwortlich. Es liegt in unserer unmittelbaren gemeinsamen Verantwortung, sie zu schützen und ihnen auch Plattformen zu bieten, wo sie gehört und ernst genommen werden.

In unruhigen Zeiten sehnen wir uns nach Sicherheit, Orientierung und Vertrauen. Gerade dann wächst das Bedürfnis nach stabilen Beziehungen, denn die Resilienzforschung zeigt: Gute zwischenmenschliche Beziehungen sind der Schlüssel, um stürmische Zeiten zu überstehen. Und der Kern dieser Beziehungen? Vertrauen.

Vielleicht haben Sie sich schon gefragt: Wann vertraue ich anderen? Und wann fällt es mir schwer? Für unsichere Menschen, die nicht wissen, wo ihr Vertrauen klug investiert ist, gibt es eine gute Nachricht: Die Forschung hat Merkmale identifiziert, die uns helfen, vertrauenswürdige Menschen zu erkennen.

Wie Vertrauen wachsen kann

Unsere Entscheidung für oder gegen Vertrauen basiert meist unbewusst auf drei Fragen: Hat die Person die nötigen Fähigkeiten, um ein Problem zu lösen? Meint die Person es gut mit mir? Und die dritte Frage: Hält die Person ihre Versprechen? Können wir alle drei Fragen mit Ja beantworten, vertrauen wir.

Ist die Antwort „Vielleicht“ oder „Nein“, wird es schwieriger. Besonders Vertrauensbrüche bei der Integrität verzeihen wir seltener als solche, die auf fehlender Kompetenz beruhen. Fehler durch mangelnde Erfahrung können wir leichter entschuldigen als schlechte Absichten.

Eva Schulte-Austum ist Business-Coach, Vortragsrednerin und „Vertrauensexpertin“. Die studierte Wirtschaftspsychologin berät Unternehmen zu den Themen Führung, Change und New Work. Sie hilft ihnen, eine Vertrauenskultur zu etablieren, in der Mitarbeitende motiviert sind, gerne arbeiten, freiwillig Verantwortung übernehmen und Veränderungen aktiv gestalten. www.eva-schulte-austum.de

„Wir können nicht kontrollieren, was passiert, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren.“

EVA SCHULTE-AUSTUM

Beziehungen funktionieren immer in beide Richtungen. Es geht nicht nur darum, anderen zu vertrauen, sondern auch darum, Vertrauen zu gewinnen.

Grundsätzlich gilt dabei: Wer vertraut, bekommt Vertrauen zurück. Dass Sie jemandem vertrauen, können Sie zeigen, indem Sie einen Vertrauensvorschuss gewähren und zum Beispiel in Vorleistung gehen. Außerdem: Wenn Sie etwas tun, tun Sie es glaubwürdig. Halten Sie also Zusagen ein und nehmen Sie sich Bedenkzeit, wenn Sie nicht sicher sind. Und mein persönlicher Lieblingstipp: Übertreffen Sie die Erwartungen. Wenn Sie mehr tun, als von Ihnen erwartet wird, gewinnen Sie Vertrauen.

Misstrauen schützt uns nicht vor Enttäuschung An dieser Stelle möchte ich mit einem Irrtum aufräumen: dem Mythos, dass Misstrauen vor schlechten Erfahrungen schützt. In Deutschland entwerfen wir oft Worst-Case-Szenarien aus Angst vor Enttäuschung oder Betrug. Doch die Forschung zeigt: Worauf wir uns konzentrieren, wird wahrscheinlicher – das ist der sogenannte Golem-Effekt. Erwarten wir Enttäuschung oder Verrat, ziehen wir diese Erlebnisse oft unbewusst an.

Die gute Nachricht: Es gibt auch den PygmalionEffekt. Gehen wir davon aus, dass uns andere wertschätzend begegnen, steigen die Chancen auf positive Erfahrungen.

Ein Fitnessstudio für den Vertrauensmuskel

Um meinen Fokus auf das Positive zu lenken, habe ich ein Ritual: mein Dankbarkeitsglas. Jeden Abend schreibe ich eine Sache auf einen Zettel, für die ich dankbar bin, und lege ihn ins Glas. Das können Kleinigkeiten sein, wie ein Cappuccino in der Sonne, oder größere Erlebnisse, wie ein gutes Gespräch mit einer Freundin. Anfangs mag es ungewohnt sein, diese Dinge aufzuschreiben. Doch mit der Zeit schärft es den Blick für positive Momente – nicht nur abends, sondern auch im Alltag.

Fakt ist: Wir können nicht kontrollieren, was passiert, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren. Stürmische Zeiten lassen sich leichter überstehen, wenn Herz und Hirn voller schöner Erinnerungen sind. Dann fällt es auch leichter zu vertrauen – uns selbst, unseren Mitmenschen und dem Leben. Essay mit anderen teilen

Was haben ein Metal-Musiker aus Ostwestfalen und eine Abiturientin aus Brandenburg gemeinsam? Johnny (links) und Lisa (rechts) werden laut für die Demokratie.

Demokratie braucht Menschen, die sich einbringen, jenseits von Wahlen. Ein Jugendprojekt aus Brandenburg und das Engagement einer ostwestfälischen Metal-Band zeigen, wie das gelingen kann – auch dort, wo nicht vermutet.

März 2025 sonnig, 9 °C

einbringen, auch Brandenburg Metal-Band man es

GRÜNHEIDE UND BIELEFELD, DEUTSCHLAND

Flagge zeigen: Lisa Manns Laptop zeigt linke Statements gegen den Rechtsruck im brandenburgischen Seen-Idyll (oben). Mario, Johnny und Felix von Soulbound nutzen ihre Reichweite, um sich zu positionieren: „Musik ist unser Sprachrohr.“

Wo liegt die Mitte der Gesellschaft? Hier zum Beispiel: rechts der See, links der Skatepark, mittendrin eine hell getünchte, etwas in die Jahre gekommene Villa. Darin der größte Jugendclub von Grünheide, südöstlich von Berlin. Frühlingsluft zieht durch die Fenster im Erdgeschoss, wo sich eine Planungsrunde trifft. Auf der Tagesordnung: die nächsten Wahlen zum Kinder- und Jugendbeirat.

Sprecherin Lisa Mann klappt ihren Laptop auf, dessen Deckel mit Stickern beklebt ist: „Bock auf Brandenburg“, „Your voice can change the world“ – „Deine Stimme kann die Welt verändern“. Gerade einmal 18 Jahre alt ist sie und führt durch die Sitzung, als hätte sie nie etwas anderes getan: Wer bestellt die Merchandise-Artikel für den Wahltag, wie viele vegane Hotdogs brauchen wir? Bei jedem abgehakten Punkt nickt sie zufrieden, ihre Korkenzieherlocken wippen im Takt, und sie sagt: „Traum!“

400 Kilometer weiter westlich, an der Ausfallstraße von Bielefeld nach Herford. Die Metal-Band „Soulbound“ hat einen Raum im ersten Stock eines Firmengebäudes zum Studio ausgebaut, zwischen Baumarkt, Eros-Center und Fast-Food-Ketten. Equipment und Kabeltrommeln stehen herum, Keyboard und Computerbildschirme in der Mitte, gegenüber ein Ledersofa. Drei der fünf Bandmitglieder basteln an ihrem neuen Album: Sänger Johnny, Gitarrist Felix und Schlagzeuger Mario. Ihre Nachnamen möchten sie lieber aus der Presse heraushalten. Sie sind zwischen Anfang 30 und Mitte 40, verdienen ihr Geld in bürgerlichen Berufen, als Therapeut, als Techniker, doch sie sehen genau so aus, wie man sich Metal-Musiker vorstellt: mit schwarzen Klamotten, Nietengürteln und Tattoos.

„Wir sind nicht besonders links, die Gesellschaft ist nach rechts gerückt“ Ländliches Idyll in Brandenburg hier, Großstadt in Nordrhein-Westfalen dort – zwei Welten, doch sie haben etwas gemeinsam. Mit ihrer Stimme die Welt verändern, das wollen – wie der Kinder- und Jugendbeirat – auch die Mitglieder von Soulbound.

Bei jedem Auftritt machen sie eine Ansage für Toleranz, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung. Seit 16 Jahren gehört das zu ihrer Show. In letzter Zeit gibt das manchmal Ärger. Einzelne im Publikum protestieren lautstark. Oder sie drehen sich bei den Worten mit dem Rücken zur Bühne, manchmal in einer geschlossenen Reihe. Eine irritierende Erfahrung. „Wir verstehen uns nicht als politische Band“, sagt Sänger und Bandgründer Johnny, „Menschenrechte und Minderheitenschutz gehören ja zu den Grundlagen der Demokratie, bilden den Rahmen. Aber wenn die Gesellschaft insgesamt nach rechts rückt, wirkt unsere Mitte-Position plötzlich links.“

Ihre Ansage machen sie immer vor demselben Song, der drastische Titel lässt sich auch als Antwort an die sich dagegenstellenden Konzertbesucher:innen verstehen. Er heißt „Fuck you“.

„Menschenrechte und Minderheitenschutz gehören ja zu den Grundlagen der Demokratie, bilden den Rahmen.“

JUNGE MENSCHEN UND GESELLSCHAFT – NACHHALTIG. DIGITAL. ENGAGIERT.

Die Bertelsmann Stiftung setzt sich im Projekt „Junge Menschen und Gesellschaft“ mit dem gesellschaftlichen Engagement junger Menschen auseinander und fördert die Selbstbestimmung der Next Generation. Der Fokus liegt darauf, junge Menschen zu empowern und zu inspirieren, sich noch stärker als bisher für eine nachhaltige Gesellschaft zu engagieren.

PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG www.gennow.de/gesellschaft

GenNow/Politik

Gemeinsam für Grünheide: Der Jugendclub im Ortsteil Kagel (links) entstand auf Initiative des Jugendbeirats. Zwei Sozialarbeiter (im grünen Hoodie) unterstützen die ehrenamtliche Arbeit.

Die Harmonie in der Brandenburger 10.000-SeelenGemeinde Grünheide, zwischen Kanuclub, Waldsiedlung und schickem Neubau, hat ebenfalls ihre Risse. Zwischen der Bundestagswahl 2021 und 2025 hat die AfD dort ihre Wahlergebnisse verdoppelt, von 15 auf 32 Prozent. Bei der U-18-Wahl, einer Art Probelauf für alle, die auf Bundesebene noch nicht mitentscheiden dürfen, kamen die Blauen sogar auf 35 Prozent im Durchschnitt des Bundeslandes. Auch im Jugendbeirat prallen unterschiedliche Weltanschauungen und Positionen aufeinander: etwa zur benachbarten Gigafactory des Tech-Riesen Tesla: Was zählt mehr, neue Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft oder die mögliche Umweltbelastung durch den Wasserverbrauch des Industriegiganten?

Rechtsaußen sei aber keines der Mitglieder, sagt Lisa. Es werde oft hart in der Sache verhandelt, aber immer respektvoll. Im Alltag, auf Dorffesten, da ist das auch mal anders. Manchmal, wenn sich jemand antidemokratisch äußert, sucht sie das Gespräch: „Warum denkst du so, woher kommt das?“ Trifft sie auf ein Gegenüber mit Null-Bock-Haltung, wirbt sie oft für das eigene Gremium: „Wenn jemand glaubt, dass die Politik sich nicht für seine Anliegen interessiert, dann sage ich: ‚Doch, ich zeig dir, wie das geht, du musst es nur wollen.‘“

„Wenn jemand glaubt, dass die Politik sich nicht für seine

Anliegen interessiert, dann sage ich: ‚Doch, ich zeig dir, wie das geht, du musst es nur wollen.‘“

„Ich hatte schon immer Bock, Dinge zu gestalten – auch als Kind“

Eine Gesellschaft braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und Orte, an denen sie diese Verbundenheit erleben. Einen gemeinsamen Anker finden, auch über Differenzen hinweg. Sei es beim Metal-Konzert, sei es bei der „Jugendnacht“ auf dem Grünheider Heimatfest mit Party und DJ, im Sportverein, in politischen Gremien. „Ich hatte schon in

der Grundschule Bock, Dinge zu gestalten“, sagt Lisa. Engagement liegt in der Familie, ihr Vater, Dachdecker- und Tischlermeister, sitzt als sogenannter „Sachkundiger Einwohner“ mit im Bauausschuss und berät bei Entscheidungen. Demokrat:innen werden nicht geboren, sie werden gemacht.

Nur knapp jede:r fünfte 16- bis 30-Jährige glaubt, dass es einen Unterschied macht, ob er/sie sich für ein Thema einsetzt.

Allerdings: Das Vertrauen in die eigenen Einflussmöglichkeiten ist gedämpft, gerade bei den Jüngeren. Deutschlandweit glaubt nur knapp jede:r fünfte 16- bis 30-Jährige, dass es einen Unterschied macht, wenn sie oder er sich für ein Thema einsetzt. 40 Prozent glauben, keinen Einfluss zu haben, so eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Und obwohl eine Mehrheit die Demokratie grundsätzlich für eine gute Sache hält, ist das Misstrauen gegenüber den Institutionen groß. In den ostdeutschen Bundesländern mehr als in den westdeutschen. All das setzt die demokratische Mitte unter Druck.

40 %

glauben, sie hätten keinen Einfluss.

Beteiligungsformate können das Vertrauen stärken –aber dazu braucht es Prozesse und Klarheit. Was kann ein solches Gremium wirklich entscheiden, wo hat es nur Vorschlagsrecht? Erst gefragt und dann doch nicht gehört werden, das produziert am Ende Misstrauen und Frust. Und kann als Nährboden wirken für Radikalisierung. Wo ein Vakuum entsteht, besetzen auch radikale Stimmen diese Räume. Offline wie online.

Das wichtigste Thema? Endlich eine Dönerbude In Grünheide wollen sie es besser machen. Seit 2019 regelt ein eigener Paragraf in der Brandenburger Landesverfassung die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die Gemeinden sind zur Umsetzung verpflichtet. Eine, die diesen Prozess von Anfang an begleitet hat, ist Anne-Kathrin Rochow, heute Amtsleiterin für Soziales, Bildung und Kultur in Grünheide. Sie erinnert sich gut an das Auftakttreffen: rund 50 Kinder und Jugendliche, darunter auch Lisa Mann, damals gerade 13. „Top-Thema war: Grünheide braucht eine Dönerbude.“ Die lässt sich allerdings kaum per Amtsentscheid beschließen, das mussten einige der jungen Teilnehmer:innen erst einmal verstehen. Was geht: Zum Beispiel Wunschlisten für

einen neu gestalteten Spielplatz malen und schreiben, mit dem Bauamt sprechen, Kataloge wälzen und ausrechnen, was zum Budget passt. Eine Lektion in Selbstwirksamkeit.

„Ich brauche das Gefühl, dass die Verwaltung uns ernst nimmt.

Ohne Hauptamt funktioniert Ehrenamt nicht.“

Heute gibt es in jedem der sechs Ortsteile einen eigenen Jugendbeirat. Kommunale Sozialarbeiter:innen unterstützen die Jugendlichen dabei, sich zu organisieren. Einmal pro Quartal sitzen die jeweiligen Sprecher:innen mit in der Ausschusssitzung für Soziales, Kultur und Sport im Rathaus am zentralen Marktplatz, haben aber auch einen direkten Draht zu ihren Ansprechpartner:innen. „Ich brauche das Gefühl, dass die Verwaltung uns ernst nimmt“, sagt Lisa. „Ohne Hauptamt funktioniert Ehrenamt nicht.“

„Es ist ein großes Glück, wenn Jugendliche gerne hierbleiben wollen“

Was ihr Engagement bringt, das haben die Teenager jeden Tag vor Augen: neben Spielplatz und Skate-

park auch neue Treffpunkte in den Ortsteilen. Einen davon in Lisas Ortsteil Kagel, ein Jugendclub in einer ehemaligen Scheune zwischen Kirche und Feuerwehr. Mit Billardtisch, Kicker, Chill-out-Zone im ersten Stock und einem Gärtchen. Ein besonderer Moment für Lisa: „Seitdem ich 18 bin, habe ich meinen eigenen Schlüssel.“ Ganz schön viel Verantwortung für eine junge Frau, die gerade ihr Fachabitur macht und sich nebenbei auch noch im brandenburgischen Dachverband für Kinder- und Jugendbeteiligung engagiert. Die über Verbandsstrukturen und Satzungen ebenso professionell plaudern kann wie über Straßenbeleuchtung, Zuständigkeiten für Fahrradwege und öffentliche Mülleimer.

Berufsziel Bundeskanzlerin? Eher nein: „Ich möchte lieber im sozialen Bereich arbeiten und mich ehrenamtlich kommunalpolitisch engagieren.“ Amtsleiterin Anne-Kathrin Rochow sagt: „Es ist ein großes Glück, dass viele Jugendliche sich vorstellen können, hierzubleiben und sich auch weiter einzubringen. Wir unterstützen diese Zugehörigkeit, indem wir Angebote für alle Generationen schaffen, vom Familienzentrum über den Jugendclub bis zu Projekten gegen Alterseinsamkeit.“

PROJEKT DER BERTELSMANN STIFTUNG

Um die Teilhabe junger Menschen an demokratischen Prozessen zu stärken, nutzt das Projekt „Junge Menschen und Demokratie“ der Bertelsmann Stiftung zwei Hebel. Es adressiert die Zugangsvoraussetzungen für das Engagement junger Menschen in den Freiwilligendiensten und setzt sich für eine bundesweite Einführung des Wählens ab 16 ein.

Engagement junger Menschen für Demokratie www.bertelsmann-stiftung.de/jugendcommunity

Zukunft gestalten – Der Podcast der Bertelsmann Stiftung: „Junge Menschen und Demokratie – ein Blick auf das Jahr 2024“

„Wenn wir durch unsere Ansagen Fans verlieren, nehmen wir das in Kauf“ Zurück nach Bielefeld. Soulbound-Sänger Johnny glaubt: Dass der Gegenwind rauer wird, das hat auch mit ihrem gewachsenen Radius zu tun. „Wir haben uns lange in einer komfortablen Bubble bewegt, mit einem Publikum und anderen Musiker:innen, bei denen wir mit unseren Statements auf der Bühne offene Türen eingerannt haben.“ Jetzt, da die Zuhörer:innenschaft wächst, die Band landesweit auf Tour geht, zeigt sich: Das ist nur ein Teil von Deutschland. Und manchmal kommt Protest aus einer Ecke, aus der man ihn gar nicht erwartet. „Ausgerechnet beim Konzert in Hamburg gab es ein paar Störer, das hätten wir dort nicht vermutet“, sagt Johnny. Insgesamt seien Diskussionen nach Konzerten in Ostdeutschland aber häufiger. „Einige werfen uns vor, dass wir uns überhaupt politisch positionieren. Oder finden, wir würden die Opfer von islamistischen Anschlägen verhöhnen, wenn wir uns für Toleranz gegenüber Menschen mit nicht deutscher Herkunft aussprechen.“

Auf Social Media macht die Band ähnliche Erfahrungen. „Ich empfinde es als großes Privileg, dass wir

„Freizeit und Mobilität sind die Top-Themen für junge Leute in Grünheide“, sagt Amtsleiterin Anne-Kathrin Rochow. Johnny diskutiert nicht nur bei Konzerten über Politik, auch online per Twitch und Discord.

als Künstler dieses Sprachrohr haben. Dass wir dort auch die eigenen Sorgen um die Demokratie artikulieren können. Wenn wir dadurch auch einige Fans verlieren, nehmen wir das in Kauf“, erklärt Johnny. Dafür rücken die enger zusammen, die den Eindruck haben: Jetzt geht es wirklich um etwas.

Dass er mit Worten Menschen zurückholen kann, die nach rechts gedriftet sind, darüber macht sich Johnny keine Illusionen: „Ich kann niemanden bekehren. Aber anderen helfen, stabil zu bleiben.“ Für andere und für sich selbst. „Mir hat mal ein schwuler Fan erzählt, dass unsere Musik und unsere Ansagen ihm geholfen haben, sich zu outen“, erzählt Schlagzeuger Mario. Eine schöne Bestätigung. Deshalb tritt die Band bewusst auch dort auf, wo es unbequem werden könnte. Zum Beispiel bei einem Festival in Südtirol mit der Band „Frei.Wild“ als Headliner. Frei.Wild sind umstritten, werden von manchen als Rechtsrock-Band eingestuft.

Als Soulbound auf der Bühne für Toleranz und Menschenrechte warben, endete auch das überraschend: kaum Protest, viel Applaus.

„Ich kann niemanden bekehren. Aber anderen helfen, stabil zu bleiben.“

Kultur- und Freizeitorte, an denen ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dienen eben auch als Realitycheck – mit ungewissem Ausgang. Ein Musikfestival genau wie ein Handballverein, ein Jugendclub – oder eine Dönerbude. Denn die hat Grünheide mittlerweile, ganz ohne den Jugendbeirat. Sie steht auf dem Supermarktparkplatz hinter dem Skatepark, auf Google wird sie mit 4,1 von 5 Sternen bewertet. Manche loben die knusprigen Pommes, anderen ist das Rotkraut zu sauer. Man kann es nicht allen recht machen. So ist das eben in der Mitte der Gesellschaft. Reportage mit anderen teilen

„Als Musiker haben wir das Privileg, dass wir eine Bühne haben, um für unsere Werte einzustehen“: Für den Sommer sind Konzerte und Festivals geplant, 2026 erscheint das nächste Studio-Album von Soulbound.

Kulturorte für junge Menschen attraktiv machen – das hilft auch dem sozialen Zusammenhalt. Denn Musik, Theater und Co sind Resonanzräume für Gefühle, Gedanken und Debatten. Drei Ideen, wie es gehen kann:

Breaking Into Contemporary Opera: What You’re Missing

Vancouver Opera: Bei Hochkultur brauchen Jugendliche manchmal jemanden, die oder der sie an die Hand nimmt. Zum Beispiel der coole Tenor Spencer Britten: In einem dreiminütigen Video auf YouTube erklärt er, warum Opernstoffe – zeitgenössische wie traditionelle –so viel mit der eigenen Gefühlswelt zu tun haben.

BrechtBot – frag’ Brecht

Staatstheater Augsburg: Zum jüngsten Brechtfestival machte es ein eigener Chatbot möglich, Augsburgs berühmtestem Dichter Fragen zu stellen – auch knapp 70 Jahre nach seinem Tod. Nicht nur auf Deutsch, sondern auch beispielsweise auf Türkisch.

Musikfestival in Jamel: Seit 2007 lädt das unerschrockene Paar Birgit und Horst Lohmeyer jährlich zu einem Musikfestival in das von Neonazis geprägte Dorf Jamel bei Wismar ein. Das Line-up bei diesem musikalischen Akt des demokratischen Widerstands ist in jedem Jahr geheim – und immer wieder sind die Überraschungs-Acts so bekannt wie Kraftclub, Herbert Grönemeyer und Die Toten Hosen. Jamel rockt den Förster

Die Bundestagswahl hat nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland neu geordnet. Aus dem Ergebnis und den begleitenden Prozessen lassen sich wertvolle Lehren ziehen – über Umbrüche im Parteiensystem, neue Kanäle der politischen Kommunikation, Polarisierung innerhalb und zwischen Wählergruppen sowie sich wandelnde politische Normen.

Eine zentrale Erkenntnis dieser Wahl: Die Kluft zwischen Jung und Alt wächst. Während junge Menschen bevorzugt die Linke und AfD wählten, lag die Union bei den über 60- und 70-Jährigen klar vorn. Diese Unterschiede sind erwartbar, werden jedoch angesichts der Demografie immer problematischer: 2025 waren 42 Prozent der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt, nur 13 Prozent unter 30 – ein Ungleichgewicht mit Auswirkungen auf die politische Agenda.

Polarisierung zeigt sich aber auch innerhalb der jungen Generation. Der Stimmenanteil der AfD war bei jungen Männern 13 Prozentpunkte höher als bei Frauen. Die Linke wiederum war bei jungen Frauen um 19 Prozentpunkte stärker als bei Männern. Beides bestätigt die These des „Modern Gender Gap“, nach der Frauen zunehmend progressiv und Männer immer konservativer wählen, was sich auf die gesellschaftliche Kompromissfindung auswirkt.

Jenseits der Geschlechterunterschiede zeigt sich zudem: Die politische Mitte verliert in der Altersgruppe 18-24 massiv. 2021 kamen Union, SPD, Grüne und FDP hier noch auf 69 Prozent – 2025 sind es nur noch 42 Prozent. AfD, Linke und BSW hingegen erhielten mehr als die Hälfte der Stimmen.

Doch der Vertrauensverlust in die Mitteparteien reicht über die junge Generation hinaus. Die Ampelkoalition büßte in den Mittemilieus rund 30 Prozentpunkte ein, die Union konnte davon jedoch nur 5 Prozentpunkte für sich gewinnen. Sie selbst verlor knapp eine Million Stimmen an die AfD, die FDP 890.000 und die SPD 720.000. Die Grünen büßten 700.000 Stimmen zugunsten der Linken ein.

„Die hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass viele Menschen weiterhin bereit sind, unsere Demokratie mitzugestalten.“

Für ein Bündnis aus CDU und SPD reichte es entsprechend nur knapp. Hätte das BSW die Fünf-Prozent-Hürde genommen, wäre ein dritter Partner nötig gewesen. Umso schwerer wiegt, dass die Ampel kein Vorbild für stabile Mehrparteienbündnisse lieferte, sondern eher deren Schwierigkeiten offenlegte. Dabei könnten genau solche Bündnisse künftig zur Regel werden.

Gravierender noch als die Schwächung der Mitte zeigt das Wahlergebnis eine tiefgreifende Verschiebung politischer Normen: Mit fast 21 Prozent der Stimmen hat die AfD sich verdoppelt und wird als zweitstärkste Kraft künftig eine größere Rolle im Parlament spielen – etwa als erste Antwortrednerin auf Regierungserklärungen.

Für viele Menschen ist die Wahl der AfD längst kein Tabubruch mehr. Die Partei, die sich zurzeit in einem Rechtsstreit mit dem Verfassungsschutz über die zwischenzeitliche Einstufung als „gesichert rechtsextrem“ befindet, bekommt Zustimmung von den Wähler:innen. Damit gerät der Versuch der politischen Mitte, die Partei zu isolieren, unter Druck – auch wenn auf nationaler Ebene weiterhin eine Mehrheit der Wähler:innen sowie alle anderen Parteien im Bundestag an dieser Abgrenzung festhalten.

Ein zentraler Aspekt in der Debatte um den Aufstieg der AfD ist die Bedeutung sozialer Medien. Bereits bei den ostdeutschen Landtagswahlen zeigte sich die Wirkungsmacht der App TikTok, über die die AfD Erstwähler:innen mit durchschnittlich neun Videos pro Woche erreichte. In der Altersgruppe 18–24 wurde sie bei allen drei Wahlen stärkste Kraft – ein Ergebnis, das sich nicht allein durch TikTok erklären lässt, aber unterstreicht: Für viele junge Menschen ist Social Media die wichtigste Informationsquelle.

Auch im Bundestagswahlkampf bespielten diesmal alle Parteien TikTok – im Schnitt mit 1,54 Videos pro

Tag. Besonders erfolgreich waren Die Linke und die AfD. Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek verdoppelte ihre Followerschaft binnen weniger Tage, nachdem sie mit einer Bundestagsrede zur Verteidigung der Brandmauer viral ging. Ihre Partei wurde mit 25 Prozent stärkste Kraft unter den 18- bis 24-Jährigen, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent. Aber auch die Parteien der politischen Mitte erzielten Erfolge – so kamen fünf der zehn meistgesehenen TikTok-Videos von der SPD.

So intensiv der Wahlkampf online geführt wurde, so hoch war auch die Beteiligung analog: Mit 82,5 Prozent erreichte sie den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Das zeigt, dass viele Menschen weiterhin bereit sind, unsere Demokratie mitzugestalten. Mit Robert Habeck und Christian Lindner haben zudem führende Politiker Konsequenzen aus dem Wahlergebnis gezogen und den Weg für Erneuerung und einen möglichen Generationenwechsel freigemacht – ein Ausdruck einer politischen Kultur, die Verantwortung ernst nimmt und Wandel ermöglicht.

PROF. DR. DANIELA SCHWARZER

Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung

Daniela Schwarzer ist eine führende Expertin für europäische und internationale Angelegenheiten und blickt auf eine 20-jährige Karriere bei renommierten Think-Tanks, Stiftungen und Universitäten zurück. Seit Mai 2023 gehört sie dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung an. Zuvor war sie als Executive Director für Europa und Zentralasien bei den Open Society Foundations tätig.

@D_Schwarzer

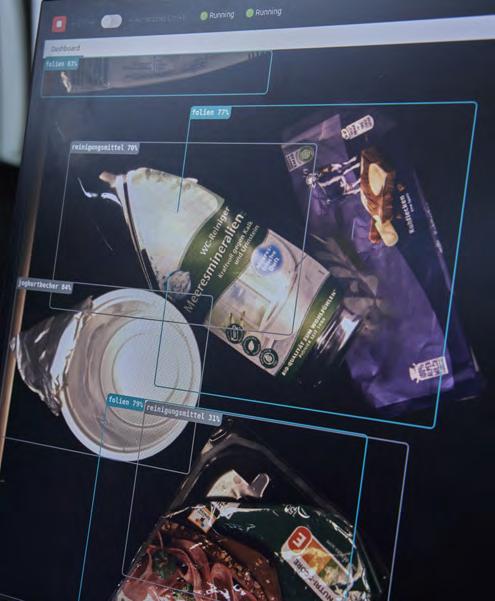

In der Aufbereitungsanlage des schwäbischen Spezialisten Feeß inspizieren Optocycle- Gründer Max Gerken und Manager Eberhard Fritz ein Gemisch aus Ziegel- und Betonbruch.

Gero Günther Enno Kapitza Februar 2025 sonnig, 4 °C

Wenn KI und Robotik zielgerichtet eingesetzt werden, können sie einen bedeutenden Beitrag beim Recyceln der gigantischen Ströme von Verpackungs- oder Baustoffen leisten. Voraussetzungen dafür: eine enge Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den beteiligten Branchen und die Bereitschaft, im Zeichen des Fortschritts auch dahin zu gehen, wo es schmutzig ist und stinkt.

AALEN, DEUTSCHLAND

Der Inhalt von Abertausenden Gelben Säcken landet jeden Tag in der Sortieranlage des schwäbischen Familienunternehmens Hörger in Sontheim. Die getrennten Plastikstoffe werden in großen Bündeln verpackt. Jedes viele Tonnen schwer.

Über steile Metalltreppen geht es hinauf in die oberen Stockwerke der Sortieranlage, zwischen Förderbändern, Schächten und Röhren hindurch. Kreuz und quer schießt der Abfall vorbei. Zwischen 70 und 80 Tonnen sind es hier bei dem Entsorgungsunternehmen Hörger im schwäbischen Sontheim jeden Tag. Plastik aus den Gelben Säcken, Plastik in allen Farben und Formen. Zerquetscht, zerrissen, zusammengeknüllt. Überall hängen Planen und Folien, die sich verheddert haben, alles ist mit knallbunten Partikeln übersät. Ein dreckiger Dschungel aus Verpackungsmaterial.

In diesen begeben sich heute einige Wissenschaftler:innen, die am Forschungsprojekt „Recyclebot“ an der Hochschule Aalen mitarbeiten und genau wissen, dass es keinen Sinn macht, die Sortierung von Recyclingstoffen unter Laborbedingungen zu studieren. Wer die Abfallwirtschaft verstehen und optimieren will, darf keine Angst haben, sich schmutzig zu machen. Dementsprechend ist die kleine Gruppe komplett mit Arbeitsschuhen und Schutzbekleidung ausgestattet.

Durchgerutscht, aber nicht verloren Ohrenbetäubender Lärm erfüllt die Halle. Die Robotik-Spezialistin Nicole Fangerow und der Materialforscher Lorenz Walter sowie ihr Begleiter Martin Siekiera, Prokurist bei Hörger, müssen einander anschreien, um sich verständlich zu machen. Was die Besucher:innen besonders interessiert, liegt ganz oben, am Ende der Treppe. Hier läuft das übers Band, was im Gelben Sack nichts zu suchen hat. Sogenannte Fehlwürfe, beispielsweise Spielzeuge und Windeln oder „gelegentlich sogar mal eine ganze Forelle“, wie Siekiera schmunzelnd bemerkt. Aber auch Verpackungen, die durchgerutscht, also der Sortierung mittels Trommeln, Magneten, Nahinfrarotkameras und Druckluft entgangen sind.

Was hier ankommt, ist immer noch eine Menge Müll. Wobei – das Erste, was man lernt, wenn man mit der Abfallwirtschaft zu tun hat, ist, dass es nicht Müll heißt. Schon gar nicht das, was im Gelben Sack und später einer Sortieranlage landet. Die Fachleute sprechen von Wertstoffen, Stoffströmen und Recyclaten. Schließlich ist die Wirtschaft in Deutschland per Gesetz dazu verpflichtet, ihre Verpackungen zurückzunehmen und der Verwertung zuzuführen. Denn Kunststoffe drohen in absehbarer Zeit knapp zu werden. Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, dass es derzeit meist noch billiger ist, eine Verpackung aus Rohöl herzustellen, als eine alte zu recyceln.

Ein Job, um den sich keiner reißt