Einzelveröffentlichungen der Brandenburgischen Historischen Kommission e. V.

Bd. XXV

Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs

Herausgegeben von Mario Glauert

Bd. XXVII

Einzelveröffentlichungen der Brandenburgischen Historischen Kommission e. V.

Bd. XXV

Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs

Herausgegeben von Mario Glauert

Bd. XXVII

Im Auftrag der Brandenburgischen Historischen Kommission e. V. und des Brandenburgischen Landeshauptarchivs

sowie in Verbindung mit dem Dominikanerkloster Prenzlau –Kulturzentrum und Museum

herausgegeben von Mario Glauert, Klaus Neitmann und Hartwig Walberg

bearbeitet von Heinrich Kaak, Matthias Schulz und Alexander Walberg

Die Drucklegung wurde gefördert durch den Landkreis Uckermark, die Stadt Prenzlau und den Verein der Freunde und Förderer des Dominikanerklosters Prenzlau e. V.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

© be.bra wissenschaft verlag GmbH Berlin-Brandenburg, 2022 Asternplatz 3 , 12203 Berlin post@bebraverlag.de

Lektorat: Matthias Zimmermann, Potsdam Umschlag und Satz: typegerecht berlin Schriften: Bliss 10/15 pt, Arnhem Druck und Bindung: Elbe Druckerei, Wittenberg ISBN 978 3 95410 287 7

www.bebra-wissenschaft.de

13 29 79 91 93 94 94

Vorwort der Herausgeber

MATTHIAS SCHULZ

Die Entstehung und Entwicklung der Stadt Prenzlau von den Anfängen bis zum ersten genauen Stadtplan von 1722 aus archäologischer Sicht

HEINRICH KAAK Allgemeine Entwicklungen – Lage und Verwaltung

ALEXANDER WALBERG Einführung in den Kartenteil

Anhang Quellen und Literatur (Auswahl) Abbildungsnachweis Die Bearbeiter Dank

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges blühte die deutsche und europäische Stadtge schichtsforschung auf und entwickelte sich zu einem gewichtigen eigenständigen Forschungs zweig innerhalb der Geschichtswissenschaft. Mit dem Historischen Städteatlas hat sie ein neues, modernes Instrumentarium zur Verdeutlichung ihrer Anliegen und zur Darbietung ihrer Ergebnisse geschaffen.

Die Atlasarbeit hat in Europa mittlerweile eine fünfzigjährige Tradition. In dieser Zeitspanne sind über 500 historische Städte untersucht und dargestellt worden. Der Kartenkanon der Atlanten folgt den Richtlinien der International Commission for the History of Towns (ICHT), wodurch eine weitgehende Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Ergebnisse garantiert ist. Im Mittelpunkt des vereinbarten Kanons stehen die Edition der ersten exakten Vermessung der Stadt im 19. Jahrhundert, des sogenannten Urkatasters, sowie die Wiedergabe weiterer topografischer Karten für den historischen Stadtkern und das städtische Umland.

Deutsche Städte nehmen in der Gesamtmenge der bisher bearbeiteten Städte einen gro ßen Anteil ein: Allein die Hälfte der europäischen Stadtatlanten wurde im Rahmen des Deut schen Historischen, des Hessischen, des Rheinischen sowie des Westfälischen Städteatlas ver öffentlicht. Aus dem Land Brandenburg in seinen heutigen Grenzen wurden allerdings nur zwei Städte (Potsdam und Brandenburg an der Havel) 1993 in der Herausgeberschaft des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster dargestellt, denen seitdem keine weiteren mehr folgten.

Für die Brandenburgische Historische Kommission e. V. lag es unter diesen Umständen und im Hinblick auf ihre langjährigen ertragreichen Bemühungen um die Erstellung von wissen schaftlich fundierten Stadtgeschichten nahe, einen »Brandenburgischen Historischen Städte atlas« in ihr Forschungsprogramm aufzunehmen. Die Überlegungen begannen mit der Suche nach Städten, die wegen der Überlieferungslage wie auch wegen ihres historischen Ranges für ein solches Projekt geeignet erschienen. Eine erste Liste zur Vorbereitung der Auswahl wurde 2015 aufgestellt, woraufhin Recherchen in den Kartenbeständen von Archiven, Bibliotheken und Katasterämtern zur Klärung der Quellenlage folgten. Am Ende wurde die Entscheidung für Eberswalde getroffen, das sich mit seinem Kartenbestand ebenso wie als früh industria lisierte Stadt mit mittelalterlichen Wurzeln anbot. 2019 wurde der Band »Eberswalde« zum Auftakt des Brandenburgischen Historischen Städteatlas vorgelegt, von dem aufgrund der großen Publikumsnachfrage 2021 eine durchgesehene und erweiterte zweite Auflage heraus gebracht werden konnte. Die Verbindung von stadtgeschichtlichem Überblick, von vorliegen den historischen und mit digitalen Medien neu erarbeiteten Karten sowie von Zeichnungen und Abbildungen, in denen die Gemeinde sowohl in Gesamt- wie in Einzelansichten heraus ragender Gebäude und anderer Objekte vorgeführt wird, stieß auf erfreulich großen Zuspruch der Leserschaft.

Vorwort der Herausgeber

Vollendung und Erfolg des Bandes Eberswalde bestärkten die Herausgeber darin, entspre chend ihrem ursprünglichen Ansatz die Reihe fortzusetzen, mit einer zweiten Lieferung über Prenzlau. Das 1234 durch eine berühmte Stadtrechtsverleihung gegründete Prenzlau gehörte dank seiner ökonomischen Leistungskraft und seiner kirchlichen Ausstattung rangmäßig als »Hauptstadt« der Uckermark zur ersten Reihe der märkischen Städte in Spätmittelalter und früher Neuzeit, die mit den anderen geistlichen und adligen Ständen und dem Landesherrn über die Geschicke des Landes verhandelten. Schwer getroffen wurde Prenzlau durch die fast vollständige Zerstörung seiner Altstadt am Ende des Zweiten Weltkrieges, sodass sein Wie deraufbau seit den 1950 er Jahren unter den Vorhaben des DDR-Städtebaues überregionale Aufmerksamkeit erweckte.

Für die Erarbeitung des Historischen Städteatlas’ Prenzlau konnte einerseits auf die Erfah rungen bestehender Projekte nutzbringend zurückgegriffen werden. Dabei sind die Vernetzung mit der ICHT und der Kontakt zum Institut für vergleichende Städtegeschichte hervorzuheben. Für Brandenburg wurden andererseits Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten vorgenom men. Die vorliegende Publikation präsentiert sich insofern in einer eigenen »brandenburgi schen« Aufmachung. Gewählt wurde eine handliche, gebundene Variante mit wenigen groß formatigen Karten. Zur Vorbereitung der Buchpublikation wurden Text- und Bilddaten digital erfasst und weiterverarbeitet. Diese digitalen Atlasdaten stehen der künftigen historischen Städteatlasarbeit als Forschungsdaten ebenfalls zur Verfügung.

Die Grundlage für das Zustandekommen des Historischen Städteatlas Prenzlau wurde dadurch geschaffen, dass die Brandenburgische Historische Kommission e. V. und das Bran denburgische Landeshauptarchiv gemeinsam die notwendigen konzeptionellen, personellen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen schufen. Zahlreiche Behörden und wissen schaftliche Institutionen haben aus ihren Beständen Quellenmaterial bereitgestellt und dessen Bearbeitung unterstützt. Für die Erstellung des Werkes wurden drei Autoren mit umfassenden Erfahrungen in der Kartografie und in der Prenzlauer Stadtgeschichte gewonnen. Mit Alexander Walberg M.A. war seit Beginn des gesamten Atlasunternehmens ein junger Historiker für die Re cherchearbeiten, für die analoge und digitale kartografische Bearbeitung der Altkarten und the matischen Karten sowie für die wissenschaftliche Redaktion verantwortlich, zuerst für Ebers walde, dann hier für Prenzlau. Dr. Matthias Schulz hat sich seit vielen Jahren, auf archäologische Grabungen gestützt, mit dem Wandel des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtgrund risses Prenzlaus befasst und trägt hier konzentriert seine Erkenntnisse vor. Prof. Dr. Heinrich Kaak beschreibt in seinem großzügigen Überblick den Gang des bürgerschaftlichen Gemeinwesens von seinen hochmittelalterlichen Anfängen bis an den Rand unserer eigenen Gegenwart. Dr. Kristina Hübener hat die Zusammenarbeit der Autoren ebenso wie die Abstimmung mit dem Verlag koordiniert und als Redakteurin Karten, Abbildungen und Texte kritisch geprüft.

Vorwort der Herausgeber

Tatkräftige Unterstützung erfuhren die Herausgeber in Prenzlau selbst durch den Leiter des Dominikanerklosters Prenzlau – Kulturzentrum und Museum, Dr. Stephan Diller. Der Landkreis Uckermark, die Stadt Prenzlau und der Verein der Freunde und Förderer des Dominikaner klosters Prenzlau e. V. haben mit ihrer Förderung maßgeblich dazu beigetragen, dass die für den Druck erforderlichen Mittel bereitgestellt werden konnten. Ihnen allen gilt der Dank der Herausgeber dafür, dass ihr Einsatz die Fortführung der Grundlagenforschung zur Erkenntnis der brandenburgischen Stadt- und Landesgeschichte ermöglicht hat.

Im Namen der Brandenburgischen Historischen Kommission e. V. und des Brandenburgischen Landeshauptarchivs

Prof. Dr. Mario Glauert Prof. Dr. Klaus Neitmann Prof. Dr. Hartwig Walberg

Vorwort der Herausgeber

MATTHIAS SCHULZ

MATTHIAS SCHULZ

Prenzlau gehört zu den zahlreichen Orten, die nicht aus »wilder Wurzel« im 13. Jahrhundert auf der »grünen Wiese« neu gegründet wurden.1 Im Umfeld von Prenzlau2 sind derzeit ca. 2. 200 archäologische Fundstellen bekannt – eine hervorragende Datengrundlage für besied lungsgeschichtliche Fragen.

Die Lage des Ortes am Nordufer des Unteruckersees war in vorindustrieller Zeit geradezu perfekt. Der See und zahlreiche weitere kleinere Gewässer der Umgebung sorgten für ausrei chend Wasser und garantierten reichlich Fische und Krebse sowie Schilf für Hausdächer. Der Uckerfluss bis zum Oderhaff war eine wichtige Wasserstraße, die durch dicht bewaldete Ge biete (Beschaffung von Holz und Holzkohle) fließt und die Region mit dem Ostseehandel ver band. Die besten Ackerböden Norddeutschlands liegen direkt nördlich und östlich der heutigen Stadt und boten bereits den ersten mitteleuropäischen Bauern hervorragende Bedingungen –die sogenannten »Linienbandkeramiker« erreichten die Uckermark von Osten kommend am Beginn der frühen Jungsteinzeit vor ca. 7. 200 Jahren. Das Uckertal selbst kann nur an wenigen

Ein Steinkistengrab aus Kalk steinplatten aus der frühen Eisenzeit (800 700 v. Chr.) in der Vincentstraße, dicht östlich des Marktplatzes. Auf der rötlichen Sandsteinplatte in der Bildmitte standen eine Urne mit Leichen brand und mindestens zwei weitere Gefäße. An Beigaben fanden sich ein Bronzering und vier Eisengegenstände.

Die Entstehung und Entwicklung der Stadt Prenzlau von den Anfängen bis zum ersten genauen Stadtplan von 1722 aus archäologischer Sicht

Die frühslawische Siedlung in der heutigen Altstadt. Der vermu tete Befestigungsgraben ist sehr unsicher.

Stellen ohne großen Aufwand überquert werden – Prenzlau liegt an einem dieser Pässe, was Teilhabe am Handel und dessen Kontrolle erleichtert.

Aus archäologischer Sicht war die Region um Prenzlau nach dem Rückzug der Gletscher der letzten Vereisung vor ca. 17 000 Jahren nie menschenleer. Seien es altsteinzeitliche Rentierjä ger, mittelsteinzeitliche Jäger und Sammler oder die Siedlungen in der Jungsteinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, römischen Kaiserzeit oder Völkerwanderungszeit – aus allen Epochen finden sich archäologische Nachweise für die Anwesenheit von Menschen.

Um das Jahr 700 wanderten slawische Stämme von Osten her in die nach der Völkerwan derungszeit ab 375 n. Chr. nur noch dünn besiedelte heutige Uckermark ein, deren Name vom slawischen Stamm der Ukranen abgeleitet ist. Flächendeckend entwickelte sich ein Netz aus kleinen Siedlungen und Einzelhöfen, spätestens im 9. Jahrhundert entstanden große Burgen. 3 In der heutigen nordwestlichen Prenzlauer Altstadt lag eine vermutlich mittels Graben und

Hecke leicht befestigte Siedlung. Gebäude selbst sind bisher nicht nachgewiesen, aber mehrere Vorratsgruben und Kulturschichten belegen eindeutig eine Siedlung.

Eine rein mittelslawische Siedlung (10. Jahrhundert) ist in der heutigen Stadt derzeit nicht bekannt. Ein unsicherer Hinweis aus der Nordwestecke der Altstadt bedarf noch der Klärung –hier sind neue Ausgrabungen abzuwarten.

Im 10. Jahrhundert eroberte das ostfränkisch-deutsche Reich unter Otto I. und Otto II . weite Teile des slawischen Siedlungsgebietes zwischen Elbe und Oder. Die Ukranen wurden im Jahr 934 besiegt, 954 schlug Markgraf Gero einen Aufstand von ihnen nieder. Konkrete Anga ben über Heerzüge, Orte von Kämpfen oder Anzahl der Beteiligten sind nicht überliefert. Auch konkrete Nachweise, wie viele Deutsche sich wo niederließen und möglicherweise Kirchen errichteten, fehlen bis heute. Anders als z. B. im Raum Angermünde wurden die Siedlungen des 9. Jahrhunderts im Prenzlauer Raum fast alle aufgegeben – auch die in der heutigen Altstadt. Siedlungen des späten 10. und 11. Jahrhunderts entstanden i.d.R. an anderen Stellen neu – es ist daher im 10. Jahrhundert von einem Bruch der Siedlungskontinuität auszugehen. Obwohl konkrete Beweise fehlen – z. B. großflächige Zerstörungshorizonte in den Siedlungen des 9./frü hen 10. Jahrhunderts – dürfen hinter dieser Entwicklung die o.g. Kampfhandlungen vermutet werden. Im Zuge des großen Slawenaufstandes 983 erlangten auch die Ukranen für etwa 150 Jahre ihre Unabhängigkeit zurück. Hier setzt die Geschichte der Stadt Prenzlau ein.

und Entwicklung der Stadt Prenzlau

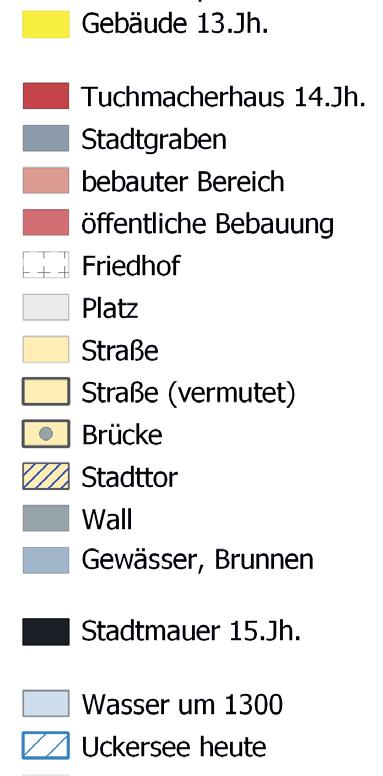

Insbesondere die archäologischen Untersuchungen nach 1990 förderten umfangreiche In formationen zum strukturellen Werdegang Prenzlaus ans Tageslicht. Die bauliche Entwicklung des Ortes bzw. der Stadt lässt sich grob in vier bis fünf Abschnitte unterteilen: wirtschaftlich bedeutende spätslawische Siedlung des 12. Jahrhunderts bis 1234 Aufbau der mittelalterlichen Stadt ab Ende 1234 bis zum Stadtbrand 1483 · partielle Umstrukturierungen im frühen 14. Jahrhundert Wiederaufbau der Stadt nach dem Stadtbrand 1483 Wiederaufbau (Neuanfang) der Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618 48)

Das Gebiet der heutigen Alt- und Neustadt ist seit der Zeit um 1 000 n. Chr. ohne Unterbre chung besiedelt. In einer alten Chronik, deren Verfasser und Quellengrundlage unbekannt sind, heißt es: »Daß als die hiesigen alten Wenden im Jahre 934 vom Kaiser Heinrich I. und im Jahre 955 von Otto I., bekriegt und verjagt worden, dieser District Landes zu Pommern geschlagen

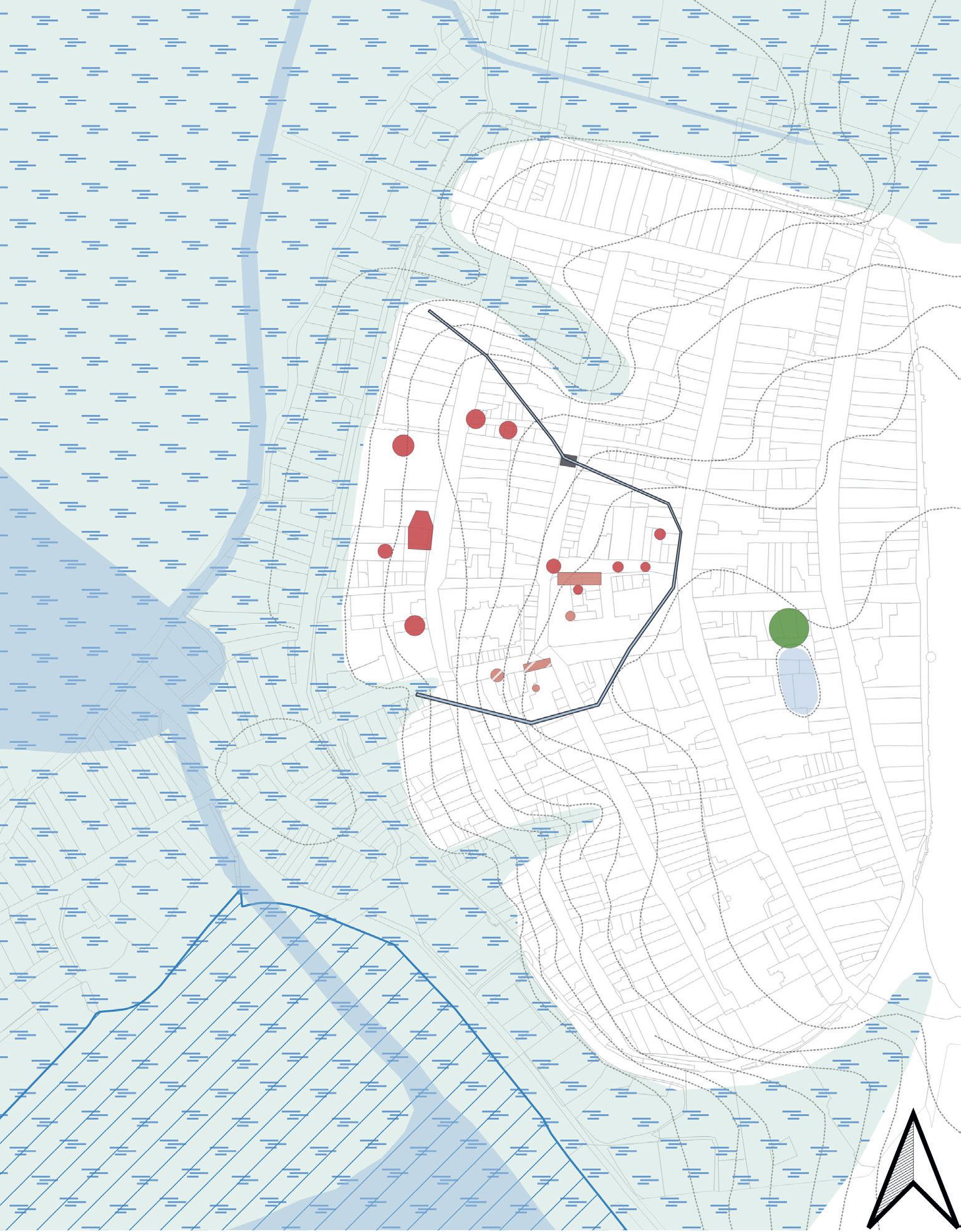

Ortsplan von Prenzlau, um 1200, Rekonstruktionsversuch.

und einverleibt sei, von wo man anfänglich um das Jahr 1000 einige Fischer und Handwerks leute als Kolonisten hierher gekommen, und den Ort, wo jetzt Prenzlau steht, zu ihrem Wohn sitz erwählet, und die von Wenden verlassenen Hütten für sich zubereitet haben. Im Jahre 1105 [nach einem zweiten Exemplar der Handschrift 1122, Anmerkung Reinhold] wären indessen die Wenden mit ihrem König Pribislav wiedergekommen, hätten diese Gegend aufs neue ein genommen, und sich im Jahre 1138 allhier angebauet, weil ihrem König die gesunde Luft und die gute Situation wohlgefiel, so daß man diesen König Pribislav für den rechten Stifter von Prenzlau halten müsse, von dem der Ort auch seinen Namen erhalten.«4 Beschränkt man sich auf den geschilderten Besiedlungsablauf, entspricht dieser genau dem heutigen archäologi schen Kenntnisstand. Ob der unbekannte Verfasser der Chronik einfach gut geraten hat, oder ob ihm tatsächlich heute nicht mehr vorhandene Urkunden zur Verfügung standen, wird sich nicht mehr klären lassen.

Wie die nach dem Slawenaufstand 983 neu entstandene (spätslawische) Siedlung hieß, ist unbekannt. Hinweise auf Gebäude aus dem ausgehenden 10./frühen 11. Jahrhundert finden sich in der späteren nordwestlichen Altstadt. 65 Meter westlich vor den Türmen der Marien kirche, an der Nordostecke einer 1982 errichteten Sporthalle, deuten wenige mittelslawische Keramikstücke zwischen überwiegend spätslawischer Keramik aus einer Siedlungsgrube einen Siedlungsbeginn im 11. Jahrhundert an.5 Eine hier freigelegte Hausgrube ist nur unsicher da

Entwicklung

Stadt Prenzlau

tiert und könnte auch ins späte 11./frühe 12. Jahrhundert gehören. Eine zweite Siedlungsgrube mit wenig mittelslawischer Keramik wurde ca. 200 Meter nordnordwestlich der Marienkirche untersucht; hier fand sich sonst ausschließlich spätslawische und jüngere Keramik.6 Noch ein mal 100 Meter weiter nördlich verweisen eine Kulturschicht und eine Siedlungsgrube, in der sich Lehmwandreste eines Gebäudes fanden, auf einen Besiedlungsbeginn um 1000 n. Chr.7 Einzelne Funde des 10./11. Jahrhunderts wurden bei Bauarbeiten in der Neustadt nahe der Sabinenkirche gefunden. Diese könnten allerdings aus jüngeren Auffüllschichten stammen und werden daher hier nicht weiter beachtet. Diese spärlichen Hinweise auf einen Besiedlungs beginn um 1000 n. Chr. ziehen sich über 300 Meter weit am Westhang des Uckertals entlang. Vermutlich handelte es sich um eine lockere Streuung von Gehöften. Die regionale Herrschaft saß zu dieser Zeit in einer großen Burg am Südufer des Stromes, gut vier Kilometer westlich von Prenzlau.

Zur strukturellen Entwicklung der Siedlung im 11. und frühen 12 . Jahrhundert lässt sich mangels Informationen kaum etwas sagen. Die Siedlung war im Norden durch eine feuchte Schmelzwasserrinne geschützt, die sich von Westen aus gesehen gut 250 Meter weit bis in die Mitte der späteren nördlichen Altstadt erstreckte. Im Süden grenzte sie an eine Schmelzwas serrinne im Bereich der heutigen Straße »Marktberg«.

Das Deutsche Reich versuchte 1147, mit dem »Wendenkreuzzug« die alte Ordnung von vor dem Slawenaufstand 983 wiederherzustellen, was nicht gelang. Die Uckermark fiel an Pom mern, das Land wurde neu gegliedert und eine Kastellaneiverfassung eingeführt. Viele große Burgen wurden zugunsten kleiner – Kastellaneien – aufgegeben. Die neue Herrschaft trieb die Christianisierung der Uckermark vom 1140 gegründeten Bistum Kammin aus voran.

Die Veränderungen nach 1147 stellten die Weichen für Prenzlau grundsätzlich neu. Die ein gangs beschriebenen naturräumlichen Bedingungen machten den Ort für die neue Herrschaft interessant. In den 1160 er bis 1170 er Jahren entstand eine dem heiligen Sabinus geweihte Kir che, die möglicherweise an der Stelle der heutigen Sabinenkirche (in der Neustadt) stand. Für 1187 ist ein Priester Stefan überliefert. Um 1180 legte man ca. 200 Meter nordnordwestlich der Kirche (heute »An der Binnenmühle«) eine kleine Burg an – vermutlich der Sitz des Kastellans. Ein 1187 erwähnter »Zuzlyzla de Brenszla« könnte hier Kastellan gewesen sein. Möglicher weise arbeitete hier spätestens 1187 auch der Münzmeister Gottfried. In einer Bulle von Papst Clemens III . vom 25. Februar 1188 wird der Ort Prenzlau selbst erstmals schriftlich erwähnt. In der Urkunde werden vor Prenzlau mehrere Orte mit Burgen genannt. Ob Prenzlau auch zu den Burgorten gezählt werden muss, ist, obwohl möglich, letztlich nicht sicher. Für Prenzlau werden explizit »Markt und Krug und alle Zubehörungen« genannt. Mit diesen Attributen hebt sich der Ort rechtlich sehr deutlich von den »normalen« Siedlungen der Zeit ab – Prenzlau ist ein »frühstädtisches Zentrum«.

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entwickelte sich die slawische Siedlung in der heutigen nordwestlichen Altstadt rasant zu einer polytechnischen Handwerker- und Händler siedlung. Die verschiedensten Knochen-, Geweih-, Metall- (Eisen, Bronze/Messing, Blei?), Glas(?), Leder- und Holzgewerke arbeiteten marktorientiert, teils arbeitsteilig in Serie. Insbesondere in der nordöstlichen Uckermark entstanden zahlreiche neue Siedlungen. Etliche auf Handel spezialisierte Orte an den Uckerseen und am Uckerfluss unterstreichen die besondere Bedeu tung der Ucker als Fernhandelsweg und erklären die Ausrichtung der Prenzlauer Handwerker auf die Massenproduktion für den Handel bzw. den Markt.

Die Handwerker- und Händlersiedlung mit ihren o.g. zahlreichen Gewerken erstreckte sich hangparallel zwischen den zwei erwähnten Schmelzwasserrinnen. Die derzeit 21 Hinweise

auf Gebäude lassen auf eine dichte Bebauung mit straßen- oder angerdorfähnlicher Struktur schließen. Unsichere Hinweise auf einen Friedhof und einen möglichen Markt – beides im Be reich der späteren Franziskanerklosterkirche – passen zur schriftlichen Ersterwähnung (1187) »mit Markt und Krug und allen Zubehörungen«. Das administrative (Kastellanei) und das geist liche (Sabinenkirche) Zentrum befanden sich ca. 500 Meter westlich der Siedlung in der Ucker niederung am Pass für die Fernhandelsstraße Magdeburg – Stettin durch das Uckertal, an der späteren »Binnenmühle«. Eine gewisse räumliche Trennung von Siedlung, Burg und Kultplatz war bei den Slawen nicht unüblich.

Ab um 1200 entwickelte sich in der heutigen südwestlichen Altstadt eine weitere Siedlung. Ob es sich um eine Erweiterung oder eine zusätzliche (neue) Siedlung handelte, ist derzeit unklar. Da hier bisher lediglich fünf Gebäudestadtorte sicher belegt sind, kann zur Siedlungs struktur nichts gesagt werden. Aus den archäologisch untersuchten Kellern konnte sowohl typisch spätslawische Keramik als auch die neue »deutsche« Keramik (hart gebrannte, graue Irdenware) geborgen werden – ein möglicher Hinweis auf neue Siedler oder neue wirtschaft liche Kontakte bzw. moderne Töpfer. Ein direkter baulicher Zusammenhang beider Siedlungen ist derzeit auszuschließen, da zwischen beiden ein wohl unbebauter 150 bis 200 Meter breiter Bereich lag.

Wirtschaftlich war Prenzlau damals bereits stärker als manch spätere mittelalterliche Kleinstadt. Das der Pommernherzog Barnim I. dem Ort Ende 1234 formell als erstem Ort in

Pommern das (Magdeburger) Stadtrecht verlieh, stellt gewissermaßen die Krönung einer über 200 -jährigen Ortsentwicklung dar.

Was nun passierte, sucht seinesgleichen. Ein Besucher, der Anfang der 1230 er Jahre in Prenzlau war, hätte die Stadt 20 Jahre später nicht wiedererkannt. Um die unverzichtbaren Wassermühlen – den»elektrischen Strom des Mittelalters« – effektiv betreiben zu können, staute man den Uckersee zwischen 1235 und 1245 um fast zwei Meter an. Die heutige Neu stadt-Straße und der Neustädter Damm bildeten bei Hochwasser eine Art flachen »Stau damm«. Die Straßen selbst – sie gehörten zur Fernhandelsstraße von Magdeburg nach Stet tin – wurden ab 1245/50 mit starken Eichenbohlen befestigt. Das Ufer des auf seine 1,7-fache Größe angewachsenen Unteruckersees reichte nun, abhängig von der Topografie, zwischen 60 und 400 (!) Meter dichter an die Stadt heran. Große Nutzflächen von anderen seenahen Siedlungen wurden überflutet oder vernässt, weshalb diese teils aufgegeben werden mussten, was wiederum den Zuzug in die neue Stadt beschleunigte.

In der heutigen Altstadt, in der es bis dahin keine Steinbauten gab, wurde ab ca. 1235 an drei großen Feldsteinkirchen gleichzeitig gebaut – Marienkirche, (alte) Nikolaikirche, Franzis kanerklosterkirche. Abgesehen von den dafür notwendigen enormen Geldmitteln – ein klarer Hinweis auf die überdurchschnittliche Wirtschaftskraft der jungen Stadt – konnten diese orts bildprägenden Bauten nur unter Leitung externer Experten entstehen.

Eine ebenfalls aus der Ferne erkennbare Veränderung war die neue Stadtbefestigung. Die junge Stadt wusste sich von Anfang an zu schützen. Bereits 1243/45 stand an der Westgrenze der Neustadt, nahe der heutigen Badestraße, das Neustädtische oder Berliner Tor – eine kom plette Stadttoranlage mit Haupttor, Zwinger, Vortor, Brücke(n) und Graben – alles in Holz. Zumindest ein hölzernes Haupttor aus dieser Zeit ist auch für das Kuhtor in der Nordwest ecke der Altstadt zu vermuten. Die Altstadt dürfte zu dieser Zeit durch Palisaden und Hecken geschützt gewesen sein. Wahrscheinlich im späteren 13. Jahrhundert wurden das Steintor im Süden, das Stettiner Tor im Norden und das Kuhtor im Nordwesten in Stein errichtet, hölzerne Vorgängerbauten sind anzunehmen. Das Recht, sich mit einer Steinmauer zu schützen, erhielt die Stadt 1287 und setzte es ausgehend von den Toren schnell um. In der Nähe der Stadttore im Nordwesten und Nordosten (um die spätere Jakobikirche) der Altstadt sind erste Gebäude ab 1235/40 nachweisbar.

Innerhalb weniger Jahre entstand ein vorausschauend geplantes und ingenieurtechnisch anspruchsvolles Straßennetz. Die meisten Hauptstraßen verliefen von Nord nach Süd hang parallel auf etwa gleicher Höhe, was den Verkehr erleichterte. Die West-Ost-Straßen legte man in ehemalige Schmelzwasserrinnen, die das Regenwasser von den höher gelegenen Gebieten ins Uckertal leiteten – ein wesentliches Detail in einer dicht bebauten Stadt. Anders als heute liefen die (damals deutlich schmaleren) Hauptstraßen nicht »gerade durch«, sondern hatten an den Einmündungen der Nebenstraßen einen Versprung von etwa drei Metern. So wäre es einem bereits in die Stadt eingedrungenen Feind nicht möglich gewesen, von einer Kreuzung aus weite Teile der Stadt zu überblicken. Im moorigen Uckertal entstand um 1250 ein auf mas siven Unterzügen ruhender Bohlenweg aus Eiche – insgesamt 1, 6 Kilometer lang, davon ca. 600 Meter in der Neustadt. Auch ein mooriger Bereich in der heutigen Friedrichstraße – in der nordöstlichen Altstadt – wurde auf ca. 200 Metern Länge 1250/56 mit einem starken Bohlen weg überwunden. Weite Teile der Altstadt stehen auf Lehmboden, der sich im Straßenbereich bei Regen schnell in eine Schlammwüste verwandeln würde. Ab der Mitte des 13. Jahrhun derts trug man den Mutterboden im Straßenbereich komplett ab und befestigte den lehmigen Untergrund mit Schotter und Holzschnipseln. So bildete sich eine sehr harte Oberfläche, in

der – archäologisch belegt – selbst Wagenräder kaum Spuren hinterließen. Erst ab dem 14. Jahrhundert ist Straßenpflaster nachweisbar. Die abgetragenen Erdmassen nutzte man für die Auffüllung der etwa 80.000 Quadratmeter großen Neustadt. Diese wurde zwischen 1235 und 1945 um gut zwei Meter aufgefüllt, wofür ca. 200 000 Kubikmeter Material notwendig waren.

So planmäßig der Stadtaufbau auch war, verlief er doch in einzelnen Stadtbereichen voll kommen unterschiedlich.

Das neue Stadtzentrum mit Markt, Rathaus und Marienkirche – ursprünglich ein komplet ter Feldsteinquaderbau – entstand ab 1235/40 auf zuvor unbebautem Gebiet, vorhandene Strukturen und/oder Eigentumsverhältnisse mussten daher nicht berücksichtigt werden. Die Fläche nördlich des Marktes bis zur ab um 1250 errichteten Jakobikirche wurde aufgrund des feuchten Untergrundes erst nach 1250 planmäßig bebaut.

Die einstige slawische Handwerkersiedlung in der nordwestlichen Altstadt verschwand in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vollständig. Mitten in die Siedlung bauten die Franzis kaner, die vermutlich bereits vor der Stadtrechtsverleihung in Prenzlau ansässig waren, ab ca. 1235 ein Kloster. Westlich der Marienkirche entstanden im gleichen Zeitraum das HeiliggeistHospital mit Kapelle8 und Armenhäusern, aus späterer Zeit sind hier etliche Gebäude für die Geistlichkeit überliefert. Das gesamte Siedlungsgelände wurde somit spätestens um 1300 im weitesten Sinne kirchlich genutzt. An verschiedenen Stellen in den neuen Stadtquartieren deu ten slawische Funde und in slawischer Manier angelegte Vorratsgruben (die »Kühlschränke« des Mittelalters) auf eine rege Beteiligung der Slawen am Aufbau der neuen Stadt. 9 Ob die hier ansässigen Slawen gänzlich freiwillig in die strukturell deutlich bessere neue Stadt umgezogen sind, lässt sich archäologisch natürlich nicht belegen.

Die slawische Siedlung im Süden der Altstadt blieb erhalten und dehnte sich unter Berück sichtigung der vorhandenen Bebauung weiter aus. Der Bau der (alten) Nikolaikirche begann um 1235 und dürfte um 1250 weitgehend abgeschlossen gewesen sein. Quasi »unsichtbar«, aber trotzdem baulich bedeutend sind hier mehrere wohl öffentliche Feldsteinbrunnen des späten 13./frühen 14. Jahrhunderts mit Innendurchmessern von bis zu drei Metern zu erwähnen, die ca. 15 Meter in die Tiefe reichen – nicht nur damals beachtliche »unterirdische Türme«.

Bei allem Aufwand war die mittelalterliche Stadtstruktur des 13./14. Jahrhunderts nicht »in Stein gemeißelt«, sondern wurde bei Bedarf neuen Bedürfnissen angepasst. Besonders gut lässt sich das am Markt und in der südlichen Altstadt archäologisch nachvollziehen.

Die dritte Bürgergeneration begann ab dem späten 13. Jahrhundert eine Art »Überarbei tung« der Stadt. Gebäude und Straßen verlangten nach Reparaturen oder gar Grunderneue

Bei der Neubebauung des Prenz lauer Marktplatzes wurde 1988 auch die Südwand des Rathaus kellers freigelegt.

Der Prenzlauer Marktplatz im 14 ./15. Jahrhundert (mit Bebaung 2 . Hälfte 13 . / Anfang 14 . Jahr hundert).

rungen, Baustil und Mode hatten sich geändert, die wirtschaftliche Situation etlicher Familien sich auf hohem Niveau konsolidiert, ebenso deren Bewusstsein um die eigene Kraft nebst Repräsentationsbedürfnis.

Die »neue Art des Bauens« zeigte sich insbesondere ab 1275 beim Bau des Dominikaner klosters im Süden der Altstadt auf einem großen Teil des dortigen landesherrlichen Hofes der Askanier – starke Förderer der Dominikaner. Abgesehen von Kellern und Sockelmauerwerk entstand eine bis heute eindrucksvolle hochgotische Klosteranlage – aus roten Ziegelsteinen.

Im ausgehenden 13 . Jahrhundert nahmen Pläne der Bürgerschaft für eine grundlegende Umgestaltung des Stadtzentrums schrittweise Gestalt an. Die um 1250 fertiggestellte Marien kirche – ein Feldsteinquaderbau – sollte einem modernen Bau weichen. Aus dem Jahr 1289 ist ein Ablassbrief für den Neubau der Kirche überliefert, etwa 1304 begannen die ersten Arbeiten. 1325 wurde das Kirchenschiff abgebrochen, 1339 erfolgte die Weihe des hochgotischen Saa les aus Ziegelsteinen mit seinem imposanten Ostgiebel – ein Meilenstein der norddeutschen Backsteingotik. Die unteren Bereiche der zwei Feldsteintürme blieben erhalten, wurden um mehrere Ziegelsteinetagen erhöht und wurden so etwa 60 Meter hoch. Beide Türme erhielten als Dächer sehr hohe, schlanke Spitzen und waren insgesamt über 100 Meter hoch.

Wie groß das erste Rathaus war, ist unbekannt. Die ältesten bekannten Keller dürften aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammen und maßen ca. 18 x 15 Meter. Sie wurden in den 1724 errichteten Neubau (ca. 39 x 15 Meter) integriert, dessen Ruine 1960 abgebrochen wurde. Am Rathaus wurde im 14. Jahrhundert an der Ostseite das »Neues Haus« angebaut –die Gerichtslaube. Möglicherweise wurde das Rathaus im Westen bereits im 14. Jahrhundert um ganze 60 Meter erweitert. Ob hier nicht unterkellerte ältere Bauteile ersetzt bzw. umgebaut wurden, lässt sich nicht mehr feststellen. Auf dem Stadtplan von 1722 misst das Rathaus stolze 80 x 15 Meter und gehört damit zu den größten Nordostdeutschlands.

Das im 14. Jahrhundert deutlich vergrößerte Rathaus hätte nicht mehr auf den Marktplatz gepasst. Im Osten und Norden wurden daher die bestehenden Bürgerhäuser aus dem 13. Jahr hundert mit ihren kleinen Holzkellern offensichtlich geordnet niedergelegt10 und wenige Meter

östlich bzw. nördlich mit nun großen Feldsteinkellern neu errichtet. Die neuen Straßen wurden wie Teile des Marktplatzes mit Schotter befestigt.

Auch wenn die Veränderungen im Stadtzentrum auf dem zweidimensionalen Stadtplan eher gering ausfielen, veränderte sich nicht nur das Stadtbild grundsätzlich, auch aus der Ferne beherrschte die neue Marienkirche das Stadtbild nachdrücklich – bis heute.

Die spätslawische Siedlung im Süden der Altstadt (der »Sternberg«) wurde auch noch nach Fertigstellung der Nikolaikirche um 1250 unter Berücksichtigung der vorhandenen Strukturen weiter ausgebaut. Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden westlich der Kirche Häuserzei len, die ganz oder teilweise unter den heutigen Straßen liegen. Hier siedelten sich Tuchmacher an – eine der reichsten Gilden des Mittelalters. Die eindrucksvollen großen Feldsteinbrunnen wurden bereits erwähnt. Der Bau des Dominikanerklosters (ab 1275) veränderte den südlichs ten Altstadtbereich grundlegend.

Spätestens im frühen 14 . Jahrhundert baute man den Sternberg planmäßig um. Wie im Stadtzentrum legte man die Häuserzeilen im Bereich der heutigen Hospital- und Schulzen straße gezielt nieder, die neuen Häuser mit Steinkellern entstanden lediglich drei bis sieben Meter neben den alten an neuen, breiteren Straßen, deren Verlauf bis in die Gegenwart nur wenig verändert wurde. Die heutige Straße »Am Sternberg« ist allerdings ein Produkt des Auf baus nach dem Dreißigjährigen Krieg.

Ein vermutlich Anfang des 14. Jahrhunderts errichtetes Gebäude mit einer doppel-T-för migen Feldsteinkelleranlage an der heutigen Hospitalstraße war insgesamt 56 Meter breit und hatte zur Straße hin (nach Norden) einen teilunterkellerten Bereich von ca. 42 Metern Länge. Geht man von den überlieferten Längen von Tuchballen aus,11 könnte man hier zwei Tuchrollen ausrollen und so den Käufern zur Qualitätskontrolle vorlegen.

Diese zwei Beispiele belegen, dass Stadtentwicklung gerade in vorindustriellen Zeiten ein sehr dynamischer Prozess war, der nicht nur nach Stadtbränden zu Änderungen führte. Das wirtschaftlich hervorragend aufgestellte Prenzlau konnte sich derartige Umgestaltungen al lerdings leisten.

Im 14. Jahrhundert musste auch Prenzlau mehrere wirtschaftlich ungünstige Entwicklun gen verkraften. Mit dem Tod des letzten Askaniers 1320 und den folgenden Machtkämpfen

Die südliche Altstadt im 14 ./15 Jahrhundert (mit Gebäuden aus der zweiten Hälfte des 13 . Jahr hunderts).

wurden die politischen Verhältnisse in Brandenburg unruhig. Zudem wurde das Klima für die Landwirtschaft ungünstiger. Als 1350 die erste Pestwelle Europa überrollte, muss das für die Menschen wie der Anfang vom Ende der Welt gewesen sein. Unabhängig von Stand oder Lebensweise raffte die unbekannte Krankheit auf äußerst spektakuläre Art und Weise bis zu 50 Prozent der Bevölkerung dahin. Die wirtschaftlichen Folgen waren dramatisch. Die Nach frage nach Produkten aller Art ging rapide zurück, insbesondere die gut organisierte Land- und Viehwirtschaft, in der der Großteil der Menschen beschäftigt war, hatte mit Überangebot und Preisverfall zu kämpfen. In Regionen mit schlechteren Böden – z. B. im heutigen Raum Temp lin – wurden etliche Dörfer komplett aufgegeben, eine »Wüstungswelle« erfasste ganz Mittel europa. Die Namen zahlreicher alter Adelsgeschlechter in Dörfern verschwanden ebenso aus den Annalen wie die Namen bedeutender Bürger in Städten – die sich dahinter verbergenden sozialen Veränderungen sind heute nur schwer nachvollziehbar.

Im 15. Jahrhundert wurde aus politischen Gründen für viele Jahre der Handel mit Pommern verboten, was Prenzlau vom lukrativen Ostseehandel ausschloss. Mehrere militärische Aus einandersetzungen kosteten die Stadt – teils aufgrund eigener militärischer Unfähigkeit, teils infolge notwendiger Aufrüstung (z. B. die Verstärkung der Stadtbefestigung) – viel Geld. Die härteste Zäsur ereilte Prenzlau am 15. Juni 1483, als ein Großteil der Stadt in Schutt und Asche fiel. Bereits zwei Wochen später – am 29. Juni – gewährte der Markgraf allen betroffenen Bür gern eine Schuldenstundung für fünf Jahre. 1484 erhielt Prenzlau das Recht, überall nach Kalk und Ton zu graben. Noch 1515 ordnete der Markgraf die Neubesetzung von wüsten Hofstellen an und forderte den Rat auf, die Stadtbefestigung und die Steindämme (Straßen) »zu bessern und zu bauen«

Etwa 250 Jahre nach der Stadtrechtsverleihung hatten sich die baulichen Anforderungen an eine Stadt grundlegend verändert.12 Insbesondere der Warenverkehr verlangte breite, gut befestigte Straßen mit »Parkplätzen« und entsprechenden Kurvenradien. Prenzlau nutzte die Chance und baute die Stadt zwar nicht grundsätzlich um, realisierte aber entscheidende Ver änderungen insbesondere im Bereich der Straßenverläufe. »Nebenbei« ließen sich mit Sicher heit auch etliche private Komplikationen zu Grundstücksfragen, Zuwegungen oder Regenent wässerung lösen.

An verschiedensten Stellen in der Stadt fanden sich eindeutige archäologische Hinweise auf Brände, was in einer dicht bebauten Stadt nicht verwundert. Interessanterweise fehlt bis heute der direkte archäologische Nachweis eines flächigen Stadtbrandes13 – angeblich konnte man nach dem Brand vom Marktplatz aus durch alle vier Stadttore gleichzeitig sehen.14 Die »Zäsur 1483« lässt sich dagegen überall in der Stadt indirekt nachweisen. So wurden z. B. diverse äl tere Hauskeller aufgegeben, verfüllt und durch neue, etwas anders positionierte Keller ersetzt. Letztere können über Funde in die Zeit »um 1500« datiert werden.

Die strukturellen Veränderungen fielen in der Altstadt eher bescheiden aus, veränderten das Stadtbild aber grundlegend. Die von Nord nach Süd verlaufenden Hauptstraßen wurden etwas breiter und liefen nun »gerade durch«, hatten keine Versprünge mehr im Einmündungs bereich der Nebenstraßen. Jetzt legte man auch die heutige südliche Klosterstraße neu an. Mehrere Hausstellen wurden ganz oder teilweise aufgegeben. So wichen die Häuser dicht öst lich der (alten) Nikolaikirche dem dortigen Friedhof, auch direkt nördlich der Dominikanerklos terkirche legte man im späten 16 . Jahrhundert – nach der Säkularisierung – einen Friedhof auf zuvor bebautem Gelände an. Östlich des Marktplatzes lassen sich Veränderungen der Grund stücksgrößen nachweisen. Aus zwei breiten Grundstücken machte man drei schmale. So wurde der Wiederaufbau nicht nur etwas billiger – den Verkäufern stand mehr Kapital zur Verfügung.

Prenzlau im 16 . / 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Die Schaffung zusätzlicher Baugrundstücke – und damit Bürgerhäuser – verweist auch darauf, dass es noch immer sehr attraktiv war, ein Bürger von Prenzlau zu werden.

Die Neustadt zwischen Sabinenkirche und Altstadt wurde grundlegend umgestaltet. Hier verlief die ursprünglich leicht geschwungene Straße bis zu 25 Meter weiter südlich als heute. Nach 1483 erhielt die Straße etwa ihren heutigen Verlauf, der Ende des 15. Jahrhunderts neu errichtete Mitteltorturm flankierte das direkt südlich gelegene Mitteltor. Einst war die Neustadt mit ihren Häfen am Uckersee und am Uckerfluss für die städtische Wirtschaft von entschei dender Bedeutung. Im 14. Jahrhundert verlandete die Ucker zwischen Pasewalk und Prenzlau zunehmend, die Wasserstraße wurde im 15. Jahrhundert aufgegeben. Was blieb, war der Pass durch das Uckertal für die Fernhandelsstraße Magdeburg–Stettin, die nach 1483 verbreitert, begradigt und mit Steinbogenbrücken über die größeren Abzugsgräben versehen wurde. Die Brücke über den Uckerfluss blieb bis ins 19. Jahrhundert ein Holzbau, da bis dahin die Pläne für die Reaktivierung der Wasserstraße zur Ostsee nicht aufgegeben wurden.

Auch wenn Prenzlau nie wieder an seine wirtschaftlichen »Glanzzeiten« vom 13./14. Jahr hundert heranreichen konnte, stand die Stadt im 16 . Jahrhundert in der Rangfolge in Bran denburg immerhin auf Platz 4 . Die nächste Zäsur ereilte Prenzlau im Dreißigjährigen Krieg (1618 48), der in der Uckermark ab 1627 wütete. Eine nicht enden wollende Kette von Ein

Stadt Prenzlau

Archäologische Untersuchungen in der Prenzlauer Neustadt, an der Grenze zur Altstadt. Links ein frühneuzeitliches Fundament aus großen Feldsteinen, rechts mittel alterliche und frühneuzeitliche Pflasterungen. Im Hintergrund der Mitteltorturm und die HeiliggeistKapelle.

quartierungen, Tributzahlungen, Seuchen, Plünderungen usw. vernichtete die gesamte Region. Wiederholt wird berichtet, dass Soldaten ganze Häuser abrissen, um Feuerholz zu gewinnen.

Als 1648 die letzten Truppen die Stadt verließen, brachen diese vorher alles Eisen aus Häusern, Kirchen und der Stadtbefestigung heraus – die gesamte Region lag wirtschaftlich vollständig am Boden, zahlreiche Dörfer waren seit Jahren verlassen. Kaum einer der alten Leistungsträger (Handwerker, Händler usw.) lebte noch, zudem gab es deren wirtschaftliche Beziehungen nicht mehr. Dementsprechend war der Stadtaufbau weniger ein Wiederaufbau, sondern eher ein Neuanfang. Da auch die Landesherrschaft kaum helfen konnte, ging der Aufbau nur zögerlich voran, die sogenannten »Nordischen Kriege« in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts taten ein Übriges. Erst mit Entstehung des Königreich Preußen (1701) und der dauerhaft straffen Organisation des Staates ging es mit dem Stadtaufbau zügig voran.

Trotz aller Schwierigkeiten nutzte man aber auch schon nach 1648 die Chance, die Stadt nach modernen Gesichtspunkten aufzubauen. Der Krieg revolutionierte z. B. das Transport wesen, weshalb die Straßen noch etwas breiter gemacht wurden. Jetzt legte man auch die heutige nördliche Klosterstraße in der nordwestlichen und die heutige Straße Am Sternberg in der südwestlichen Altstadt neu an – damit war der Stadtgrundriss, wie wir ihn vom Stadtplan 1722 kennen, im Wesentlichen fertig. Die zahlreichen neuen Bürger nahmen oft keine Rück sicht auf ältere Baustrukturen. So wurden z. B. in der südlichen Altstadt große Feldsteinkeller

verfüllt und mit neuen, mit kleinen Lagerkellern versehenen Fachwerkhäusern überbaut, die man teilweise versetzt zu den alten Häusern errichtete – was auf neu vermessene Grundstücke auf unbebautem oder einplaniertem Gelände deutet. Zumindest in Teilen der Stadt konnte der Aufbau so recht unkompliziert und vor allem zügig realisiert werden.

Der älteste gut vermessene Prenzlauer Stadtplan, den Johann Christoph Euchler 1722 zeich nete (siehe S. 12), stellt nicht die mittelalterliche Stadt, sondern das Ergebnis des Aufbaus nach 1648 dar. Der Kurze Rückblick in die bauliche Geschichte Prenzlaus belegt die Dynamik der vorindustriellen Stadtentwicklung. Über viele Jahrhunderte konstante Strukturen liegen direkt neben wiederholt veränderten Bereichen. Erst in der jüngeren Neuzeit vermied man wesentli che Strukturveränderungen, da die Folgekosten für die Umverlegung verschiedenster Leitungs systeme einfach zu hoch wären – selbst der Wiederaufbau der 1945 zu 85 Prozent zerstörten Altstadt orientierte sich am vorhandenen Straßenraster und den darin verlaufenden Leitungen.

1 Die Entwicklung Prenzlaus aus archäologischer Sicht (die Neustadt konnte Mangels Informationen nur allgemein beleuchtet werden) wurde ausführlich in der 2009 vorgelegten und 2010 veröffentlichten Dissertation des Autors dargestellt. Siehe: Matthias Schulz, Die Entwicklung Prenzlaus vom späten 10 . Jahrhundert bis 1722 (= Mate rialien zur Archäologie in Brandenburg, Bd. 3 | Arbeiten Uckermärk. Geschver. Bd. 9), Rahden/Westf. 2010). Die Entwicklung der Neustadt ließ sich nach umfangreichen archäologischen Untersuchungen 2010/2012 erstmals gut nachvollziehen. Vgl. Uckermärkischer Geschichtsverein (Hrsg.), Die Ausgrabungen in der Prenzlauer Neu stadt und der westlichen Marktberg-Straße 2011/12 (= Arbeiten Uckermärkischer Geschverein, Bd. 10), Prenzlau 2013 . 2018 förderten archäologische Untersuchungen in der östlichen Neustadt wichtige neue Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Bedeutung der Neustadt ans Tageslicht. Siehe Manfred Roeder, Archäologische Voruntersu chungen in der Prenzlauer Neustadt – die »Schröderschen Grundstücke« erlauben interessante Einblicke in das frühe Prenzlau, in: Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins, H. 26 , Prenzlau 2019, S. 12 23

2 Ein Raster von zwölf mal zwölf Kilometern mit Prenzlau in der Mitte.

3 In oder bei Prenzlau ist keine Burg aus dieser Zeit bekannt. Die nächstgelegenen Burgen lagen in Drense (acht Kilometer östlich) und zwischen Potzlow und Seehausen (elf Kilometer südlich).

4 Siehe Werner Reinhold, Chronik der Stadt Prenzlau, Prenzlau 1839

5 Schulz, Die Entwicklung Prenzlaus vom späten 10. Jahrhundert bis 1722, S. 32, Bef. 1893

6 Mike Kwiotek/Manfred Roeder, Prenzlau Lkr. Uckermark, Klosterstraße 16 , Freiflächengestaltung und Gebäu deumbau, PE 2012:UM 5025 . Baubegleitende archäologische Dokumentation vom 28 6 2012 16 10 2012, Ab schlussbericht. (unveröff.), Bef. 86/87

7 Andrea Hahn-Weishaupt, Prenzlau, Klosterstraße, Neubau Altersgerechtes Wohnen. Abschlussbericht aus 2003 (unveröff.), Bef. 18

8 Die Kapelle wurde ab um 1280 in zwei Bauphasen errichtet und im frühen 14 . Jahrhundert fertiggestellt. Siehe Dirk Schumann, Zwischen Konjunktur und Rezession, Zur Kunst- und Architekturgeschichte Prenzlaus im aus gehenden Mittelalter. in: Das Hochaltarretabel in der Prenzlauer Marienkirche. Beiträge der interdisziplinären Tagung im Dominikanerkloster in Prenzlau am 1. Dezember 2012, hrsg. vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, Berlin 2013 , S. 100 f.

9 Eine ausführliche Beschäftigung mit dieser Frage siehe: Matthias Schulz, Slawisch oder deutsch? Die Entwicklung Prenzlaus im 12 . und 13 . Jahrhundert, in: Eike Gringmuth-Dallmer/Jan Klapste/Jan Hasil, Praehistorica XXXI/2, Tradition – Umgestaltung – Innovation, Transformationsprozesse im hohen Mittelalter, Prag 2014 , S. 501 515

10 Die archäologisch erfassten Holzkeller aus der Mitte bzw. zweiten Hälfte des 13 . Jahrhunderts waren »besen rein«. Hinweise z. B. auf einen Brand gab es nicht. Die Gebäude wurden offensichtlich geordnet abgebrochen und die Keller vor Anlage der neuen Straße sorgfältig verfüllt.

11 1349 sollte ein Laken einer preußischen Wollweberrolle 30 Ellen lang und mindestens zwei Ellen breit sein (Huang 2015, 225). Auf dem livländischen Städtetag 1434 wurde die Länge eines Lakens auf 32 Ellen festgelegt (ebd.). Die Längenangaben einer Elle sind unterschiedlich, die meisten Angaben für Deutschland liegen zwischen 50 und 60 Zentimetern. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elle_(Einheit) (letzter Zugriff: 27 02 2020).

12 Die Architektur und Städteplanung des späten 15. Jahrhunderts – der Schwelle zur Neuzeit – hatte andere An sätze als noch im frühen 13 . Jahrhundert. Neue militärische Möglichkeiten machten einen verschachtelten, unübersichtlichen Stadtgrundriss nicht mehr erforderlich.

13 Bei Ausgrabungen in der Stadt Templin stoßen Archäologen immer wieder auf großflächige Planierschichten aus Brandschutt, auf denen man eine dünne Sandschicht auftrug, bevor die neuen Gebäude errichtet wurden. An einigen Stellen lassen sich mehrere übereinanderliegende Brandschichten den historisch überlieferten Stadt bränden eindeutig zuordnen.

14 Das kann lediglich eine bildhafte Beschreibung der Zerstörungen sein, da man aufgrund der Topografie nicht von einem Standort aus durch alle Stadttore sehen kann.

Prenzlau liegt circa 100 Kilometer von Berlin entfernt in der nördlichen Uckermark. Nach Vor pommern sind es von dort 15, zur polnischen Grenze knapp 40 und nach Stettin (Szczecin) etwa 50 Kilometer. Die Stadt hat gut 19.000 Einwohner und besteht neben dem alten Prenzlau seit dem 1. November 2001 auch aus den umliegenden Landgemeinden Dedelow, Klinkow, Güstow, Schönwerder, Dauer und Blindow.1

Als eines der Mittelzentren Brandenburgs ist Prenzlau Kreisstadt und Verwaltungssitz des Landkreises Uckermark. Dieser wurde im Zuge der brandenburgischen Kreisreform von 1993 aus den Kreisen Angermünde, Prenzlau und Templin sowie der Stadt Schwedt/Oder gebildet, zu denen kleinere Teile des ehemaligen Vorpommerns hinzukamen. 2 Prenzlau ist Sitz eines Amtsgerichts und beherbergt eine der Superintendenturen der evangelischen Kirche Branden burgs. Das Dominikanerkloster, in dem sich heute das Kulturhistorische Museum sowie das kommunale Archiv befinden, ist einer der architektonischen Höhepunkte der Stadt. Darüber hinaus zeugen mehrere Kirchen und Kapellen sowie die in großen Teilen erhaltene Stadtmauer mit ihren Türmen und Wiekhäusern von der Geschichte einer der bis in die frühe Neuzeit hinein wirtschaftlich und kulturell führenden Stätten Brandenburgs.

Prenzlau liegt am nördlichen Ende des Unteruckersees. Dieser wird als größter See der Region von der von Ringenwalde her kommenden Ucker durchflossen, welche die Alt- und Neustadt Prenzlau voneinander trennt und in nordnordöstlicher Richtung ins Stettiner Haff mündet. »Die fruchtbare, eiszeitlich geprägte hügelige Grund- und Endmoränenlandschaft der Uckermark ist von der Seenkette des Ober- und Unteruckersees durchzogen.« Mehrheitlich

Stadtplan, um 1761, Kupferstich aus der Raspischen Buchhandlung Nürnberg.

Links: Stadtmauer mit Wiekhaus und Stettiner (Blindower) Torturm, um 1902

Rechts: Stadtmauer mit Pulverturm.

sind diese Seen das Ergebnis »der Eisschmelze am Ende der letzten Eiszeit vor 15 000 Jahren. Der außergewöhnliche Reichtum an ihnen ist ein besonderes Charakteristikum der Jungmorä nenlandschaft im Nordosten Brandenburgs.«3 Brandenburg ist angesichts seiner jährlichen Niederschlagsmengen (1951 2006) von circa 500 bis 650 Liter pro Quadratmeter »einerseits als ›wasserarm‹, im Hinblick auf seinen hohen Feuchtgebiets- und Gewässeranteil andererseits als ›gewässerreich‹ einzustufen«.4 Die Wet terstation Grünow in der unmittelbar östlichen Nachbarschaft der Stadt wies von 2005 bis 2014 mit 516 ,9 Liter pro Quadratmeter die durchschnittlich geringste jährliche Niederschlags menge zwischen Berlin und Ueckermünde auf. Von 2015 bis 2019 lag dieser Wert bei 457,7 Liter pro Quadratmeter,5 während sich in Deutschland insgesamt die mittleren Jahresniederschläge von 1990 bis 2019 bei 746 , 2 Liter pro Quadratmeter einordneten.6 Prenzlau gehört somit »zu den trockensten Regionen Deutschlands und Europas«.7 Die Sonne schien dort in den Jahren von 2005 bis 2014 nach den Messungen in Grünow im Jahresdurchschnitt 1 783 Stunden, was 4, 9 Stunden täglich entspricht. Für die Jahre 2015 bis 2019 maß Grünow im Mittel 1. 853,7 Sonnenstunden, woraus sich eine Dauer von 5,08 Stunden täglich, also eine leichte Steigerung ergibt. 8

Der Stadt stehen als Verkehrsverbindungen die Eisenbahnlinie Berlin–Angermünde–Stral sund sowie die Bundesautobahnen 11 und 20 in optimaler Distanz zur Verfügung, um nach Berlin, Stettin, Rostock und an die Ostsee zu gelangen. Im Zentrum der Stadt treffen sich die Bundesstraßen 109 und 198 . Zu nennen ist schließlich der Radfernweg, der von Berlin über Prenzlau nach Usedom führt.

Wirtschaftlich befindet sich die Stadt in einer sehr ungünstigen Randlage Deutschlands, die Schwerpunkte sind Futtermittelherstellung, Milchwirtschaft, Speiseeisproduktion, Metaller zeugung und -verarbeitung, Maschinenbau, Photovoltaik, Möbelindustrie, Wohnungsbau und Tourismus. Eine Rolle für die Infrastruktur der Stadt spielen seit etwa einem Vierteljahrhundert die Erdwärmenutzung und seit 2011 die erneuerbaren Energien.