Die Entführung der Europa. Bronzeskulptur am Hafen von Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland.

Die Entführung der Europa. Bronzeskulptur am Hafen von Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland.

Die Geschichte eines Kontinents von der Antike bis heute

Kreta und Mykene 10 Die Griechen 14 Das Römische Reich 25 Christianisierung und Teilung 28 Der Untergang des Weströmischen Reiches 30

Werden und Wachsen: Das Mittelalter 34

Aufbruch: Merowinger und Karolinger 36 Staaten und Dynastien in West- und Mitteleuropa 40 Osteuropa: Byzanz – Slawen – Russen 52 Religion und Politik: Christen, Juden, Muslime 56 Europa und die Welt 60

Napoleons Europa 94 Wirtschaftlicher Wandel und soziale Krisen 102 Kolonialismus und Imperialismus 106 Der Erste Weltkrieg und die Folgen 112 Europa im Zweiten Weltkrieg 118

Kalter Krieg 126 Tauwetter: Politik der Entspannung 132 Der Weg zur Europäischen Union 140 Krisen und Krisengebiete 147 Europa: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 153

Europa im Jahr 1921. Ausschnitt aus einer USamerikanischen Landkarte.

Europa hat eine lange Geschichte hinter sich. Sie ist die Voraussetzung zum Verständnis der Gegenwart. Denn das heutige Europa ist entstanden aus dem historischen. Was es heute bedeutet und leistet, kann nur vor dem Hintergrund seiner Vergangenheit ange messen erfasst werden.

Das vorliegende Buch zeichnet in Wort und Bild die wichtigsten Phasen in der Geschichte unseres Kon tinents nach. Sie erstreckt sich über einen Zeitraum von gut 4 000 Jahren – von der Kultur der Minoer auf der Insel Kreta bis zur Gegenwart, von der Antike über das Mittelalter, die Frühe Neuzeit und die Neuzeit bis ins 21. Jahrhundert.

Nicht alles, was in Europa in diesen 4 000 Jahren geschah, kann hier Berücksichtigung finden. Es geht um Ereignisse und Konstellationen, die für die Ge schichte der Staaten, Völker und Kulturen auf diesem Kontinent wichtig waren – nicht nur auf dem Gebiet der Politik, sondern auch in Kultur, Gesellschaft, Wirt schaft, Religion, Technik und Wissenschaft.

Es kommt darauf an, zu zeigen, wie aus Europa Europa wurde – wie aus einem geografischen Begriff

eine Idee, ein Konzept, ein Programm erwuchs. Das war erst sehr spät der Fall. Die Geschichte Europas blieb lange Zeit eine Historie ohne Europa. Die Regie rungen, Staaten und Völker machten Politik auf eigene Rechnung und nicht für Europa.

Es hätte auch anders laufen können. Die Griechen der Antike erfanden Europa, als Mythos, aber auch als einen kulturellen Begriff, indem sie erstmals in der Geschichte – der Vorgang sollte sich noch oft wieder holen – europäische Werte als vorbildlich und über legen gegenüber denen anderer Völkern deklarierten und aus dieser Einschätzung heraus ein europäisches Bewusstsein entwickelten.

Richtig europäisch dachten die Europäer erst wie der nach dem Zweiten Weltkrieg. Es bedurfte der Er fahrungen dieser Schreckenszeit, damit Europa zu sich selbst fand. Aber trotzdem war es noch ein langer Weg von der Montanunion bis zur Europäischen Union.

4 000 Jahre Europa, und am Ende steht die Frage: Was lehrt uns seine Geschichte mit all ihren Proble men, aber auch all ihren Errungenschaften – für unsere Gegenwart und unsere Zukunft?

Die Geschichte Europas begann mit der spekta kulären Entführung einer phönizischen Prinzessin durch den höchsten griechischen Gott. Der Raub führte auf die Insel Kreta, wo sich, ganz real, die erste europäische Hochkultur entwickelte. Ihre Macht beruhte nicht auf Gewalt, sondern auf wirt schaftlicher Stärke. Ganz anders ihre Nachfolger: Bei den Mykenern stand der Krieg hoch im Kurs.

Die Geschichte Europas beginnt mit einem Mythos. Zeus, der oberste Gott der Griechen, begegnet auf einer Reise der Tochter des Königs von Phönizien, in die er sich, wie bei seinen irdischen Streifzügen häufi ger der Fall, auf der Stelle verliebt. Um sein Inkognito zu wahren, verwandelt sich der Gott in einen Stier, lässt die Prinzessin auf seinem Rücken Platz nehmen, steigt mir ihr ins Meer und entführt sie nach Kreta.

Die Prinzessin aus dem Libanon hieß Europa. Mit ihr tauchte dieser Name zum ersten Mal in der Ge schichte auf. Erfunden wurden der Mythos und damit auch der Begriff »Europa« von den Griechen. Diese waren Meister im Kreieren von Mythen. Sie hatten bei

ihnen den Zweck, weit zurückliegende Ereignisse und Verhältnisse zu erklären, von denen man keine genauen Kenntnisse mehr hatte und die man in schöne, fanta sievolle Geschichten packte.

Schriftlich belegt ist der Europa-Mythos erstmals Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. bei dem griechischen Dichter Homer. Damals lag die Zeit, auf die sich der Mythos bezog, schon lange zurück. Um 2000 v. Chr. war auf der Insel Kreta, dem Zielort der Entführung der Europa, die erste europäische Hochkultur ent standen. Der moderne Entdecker dieser Kultur, der Brite Sir Arthur Evans, nannte diese Zivilisation nach dem legendären König Minos die »minoische« Kultur. Europäer waren die Minoer nicht, jedenfalls nicht von Anfang an. Vermutlich waren sie von Anatolien aus eingewandert. Später wurden sie – obwohl nach dem engen griechischen Identitätsbegriff, der alle, die keine Griechen waren, in die Kategorie »Barbaren« einord nete, eigentlich keine Griechen – von diesen als solche vereinnahmt.

Der von den Minoern geprägte Beginn der euro päischen Geschichte war vielversprechend. Vom Palast

Die Entführung der Europa durch Zeus war schon in der Antike ein beliebtes Motiv in Kunst und Lite ratur. Unzählige Vasenbilder, Mosaike und Wand gemälde präsentierten die Szene, wie Zeus als Stier mit Europa als Passagier durch die Fluten des öst lichen Mittelmeeres rauscht. Der Boom ließ auch in der Neuzeit nicht nach. Berühmte Maler wie Tizian hielten die Erinnerung an den europäischen Grün dungsmythos wach. Besonders stolz auf Europa sind die Griechen – nicht so sehr auf das heutige als vielmehr auf die von ihnen erfundene mythische Figur. Das Motiv der Entführung ziert heute sogar ihre 2-Euro-Münzen.

Europa und der Stier. Altgriechische Vasenmalerei um 490 v. Chr.

in Knossos aus regierten Könige, die zugleich oberste Priester waren, die Insel zusammen mit anderen Adli gen, die in weiteren repräsentativen Palästen residier ten. Die Palastarchitektur der Minoer stellte alles in den Schatten, was bis dahin in Europa üblich war. Sie verfügten über ein ausgeklügeltes Wirtschaftssystem, das die vorhandenen agrarischen Ressourcen optimal ausnutzte. Mit ihren Schiffen betrieben sie im ganzen Mittelmeerraum intensiven Handel. Und sie waren, verglichen mit dem, was zu dieser Zeit sonst in Europa hergestellt wurde, auch in Sachen Kunst konkurrenzlos.

Die Minoer übernahmen auch als Erste das Knowhow des wirtschaftlich und kulturell überlegenen Orients. Insbesondere von den Ägyptern, den Meso potamiern und den Anatoliern lernten sie auch, wie man einen Staat organisiert. Dazu bedurfte es einer Bürokratie, die nicht, wie in späteren Phasen der euro päischen Geschichte, lediglich ein sich selbst genügen der Moloch, sondern ein effizient arbeitender Apparat war.

Kriege führten die Minoer keine oder nur selten. Ihre »Seeherrschaft«, von der die späteren griechischen

Quellen berichten, verdankten sie ihrem wirtschaft lichen Erfolg. Folgerichtig ging die erste europäische Hochkultur auch nicht durch Krieg zugrunde. Die ge nauen Gründe für ihren Untergang sind nicht bekannt. Vermutlich handelte es sich um eine Kombination von Naturkatastrophen und gesellschaftlichen Umbrüchen. Kreta wurde um 1400 v. Chr. von einer Reihe schwe rer Erdbeben getroffen, mit entsprechenden Folgen für Herrschaft, soziale Hierarchien und Infrastruktur. Profitiert haben dürften davon die Mykener auf dem Festland. Bei ihnen handelte es sich um die zweite europäische Hochkultur. Statt auf Handel und Aus tausch setzten sie auf den Krieg. Das erste Europa gab sich friedlich, das zweite kriegerisch.

Mykene ist der antike Name einer Festung auf der Peloponnes. Hier, in der Landschaft Argolis, resi dierten Fürsten, denen der Dichter Homer in seinen Epen ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Mykene war nicht die einzige, aber die für die Kultur namen gebende Residenz. In ihrer großen Zeit, zwischen 1400 und 1150 v. Chr., unternahmen die Mykener zahlreiche Kriegs- und Beutezüge in das östliche Mittelmeer. Die

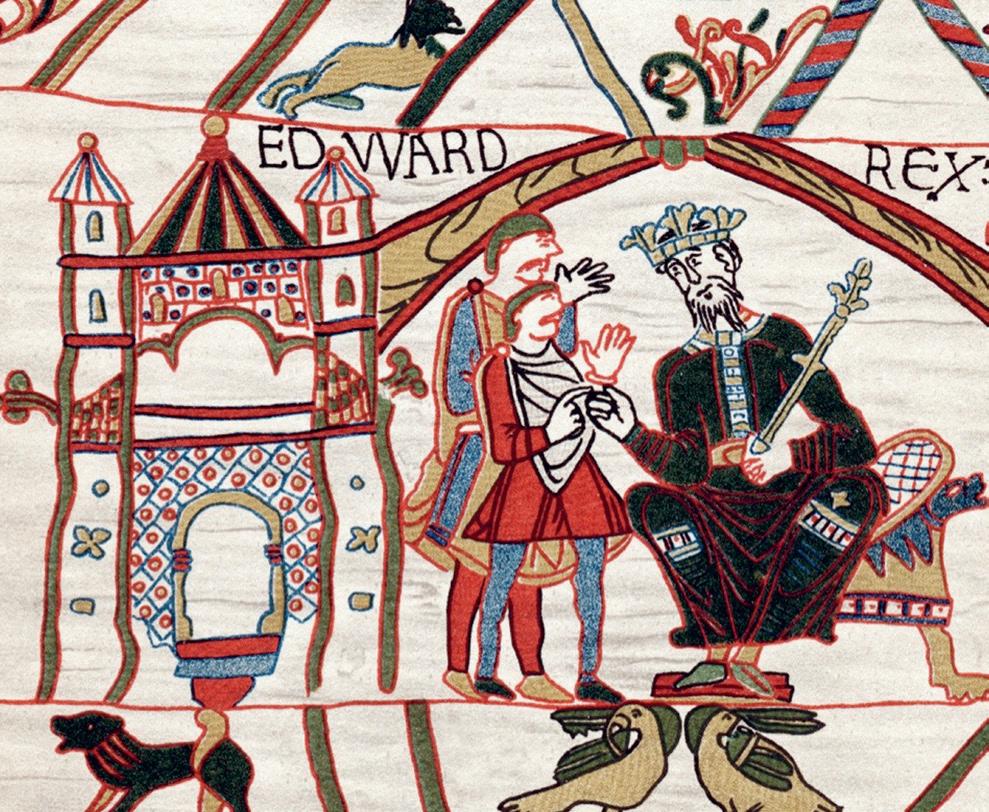

Idealtypische Gesamtansicht der Stadt Mykene im Altertum. Holzstich aus dem Jahr 1879.berühmteste Unternehmung war der Krieg gegen Troja, in der Antike viel erzählt, am eindrucksvollsten – wenn auch nur auf die letzten 51 Tage reduziert – in Homers Ilias. Das Epos, entstanden gegen Ende des 8. Jahr hunderts v. Chr., ist die älteste Literatur Europas. Diese Aussage gilt, auch wenn der Dichter Homer eigent lich kein Europäer war. Zwar stritten sich zahlreiche Städte um die Ehre, Heimat des großen Schriftstellers zu sein, und auch heute gibt es noch Diskussionen darüber. Viel spricht aber dafür, dass er aus Anatolien –vielleicht aus Smryna, dem heutigen Izmir – stammte. Insofern müsste er nach modernen wie antiken geo grafischen Kategorien als Asiate gelten. Doch war die kleinasiatische Westküste in den Tagen Homers schon lange griechisches Siedlungsgebiet, und so verein nahmten die Griechen den Dichter gerne als einen von ihnen – zumal er seine Verse in gekonnten griechischen Hexametern schmiedete.

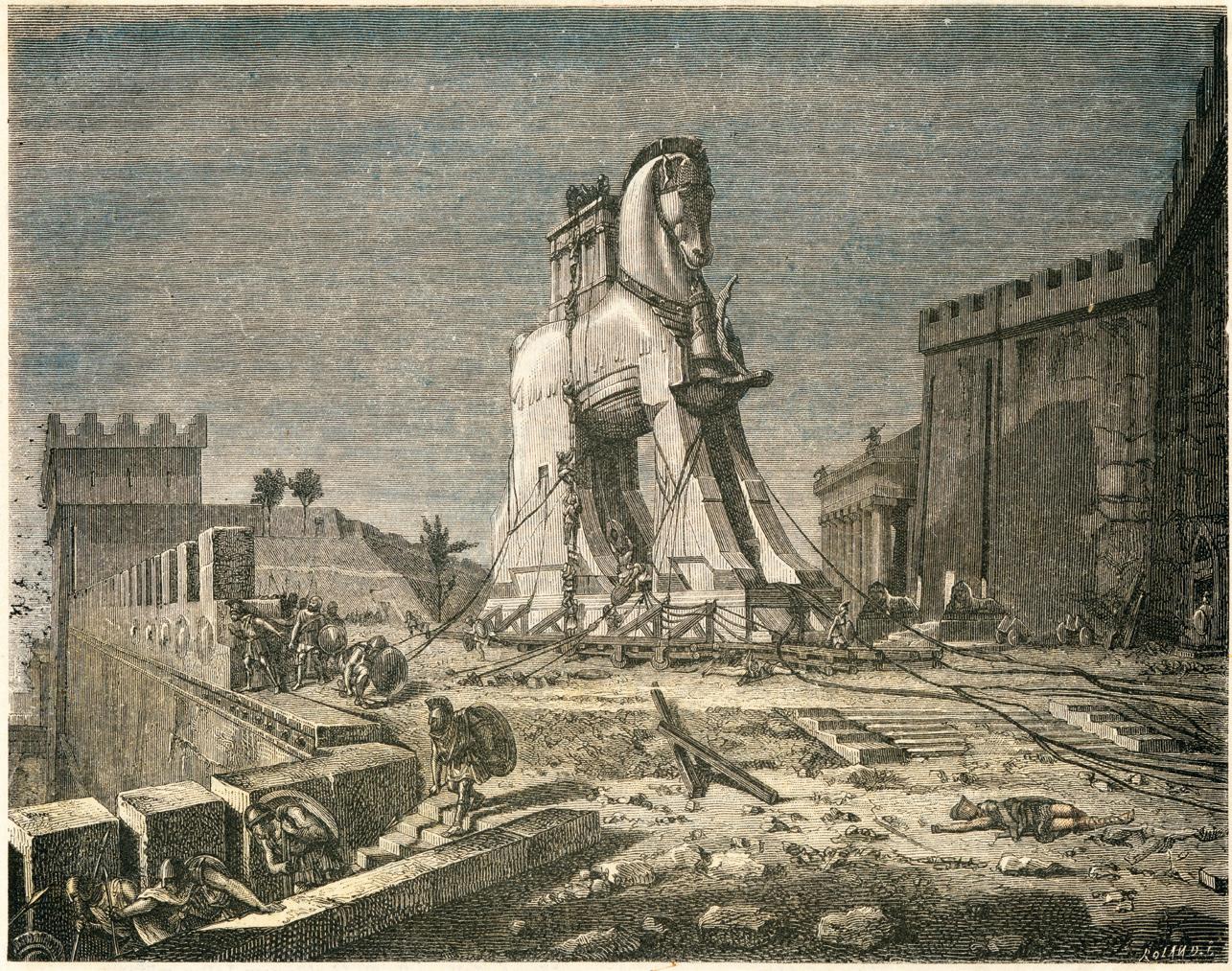

Der Trojanische Krieg war der erste große Krieg, den Europa führte, wobei freilich nur ein verschwin dend kleiner Teil des heutigen Europa beteiligt war. Es war eine Unternehmung einiger mykenischer Fürsten. Den Krieg, wie ihn Homer und andere antike Quellen erzählen – mit dem Raub der Helena, der zehnjährigen Belagerung und schlussendlichen Eroberung der Stadt Troja mithilfe des vom listenreichen Odysseus erson nenen Trojanischen Pferds – hat es allerdings so nie gegeben, auch wenn der deutsche Kaufmann Heinrich

Schliemann der staunenden Fachwelt und der begeis terten Öffentlichkeit vor etwa 150 Jahren ein an sich perfektes Angriffsziel der griechischen Krieger präsen tierte. Schliemann identifizierte eine archäologische Fundstelle in der Nähe des türkischen Ortes Hissarlik als das von Homer beschriebene Troja.

Tatsächlich gab es dort Hinweise auf kriegerische Einwirkung. Sie waren aber nicht das Ergebnis eines »Trojanischen Krieges«. Die Wirklichkeit war nüch terner: Bis ins 12. Jahrhundert v. Chr. hinein waren mykenische Schiffe auch vor den Küsten Kleinasiens unterwegs, auf Kaper- und Beutezügen, und so werden sie auch Troja einen ungebetenen, wenngleich histo risch weitaus weniger spektakulären Besuch abgestattet haben.

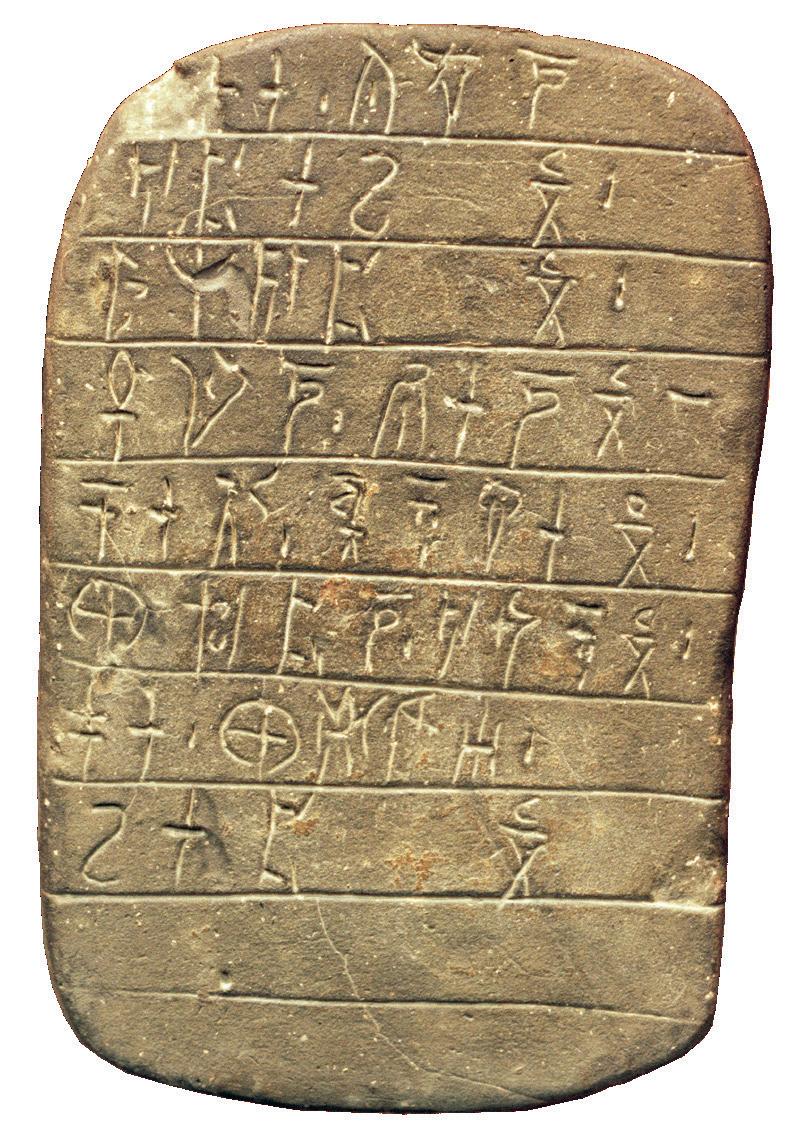

Aber nicht einmal die Mykener konnten unentwegt Kriege führen. Sie widmeten sich auch der Politik und verstanden es, ihre Herrschaft nach innen und nach außen straff zu organisieren. Hilfreich war dabei eine Schrift, die sich aus der minoischen Linear A-Schrift entwickelte und von der modernen Sprachwissenschaft konsequenterweise unter der Bezeichnung Linear B geführt wird. Es handelt sich hier um das erste Zeugnis der griechischen Sprache – im Gegensatz zu Linear A – der Schrift einer vorgriechischen Sprache. Und da die Griechen Europa erfunden haben und die ersten Europäer gewesen sind, ist Linear B die früheste euro päische Schrift.

Die Fürsten regierten zusammen mit dem Adel über die Masse der Bevölkerung, die von ihnen wirt schaftlich abhängig war. Die opulenten Gräber der Herrschenden sollten ihren Status und ihre Über legenheit demonstrieren. Die wehrhaften Paläste mit ihren dicken Mauern hatten nicht nur den Zweck, ihre Bewohner gegen äußere Feinde zu schützen, sondern auch gegen interne Aufstände zu wappnen. Bekannt wurde die Kultur der Mykener durch umfangreiche Funde von Tontafeln in den Archiven der mykenischen Paläste. 1939 kamen allein in Pylos 600 solcher Tafeln mit Texten in Linear B-Schrift ans Tageslicht.

Groß wurden die Mykener durch den Krieg. Die erste kontinentale Adelsgesellschaft in Europa ent wickelte und lebte nach einem Wertesystem, in dem

Durch Homers Werke blieb der Tronjanische Krieg im europäischen Gedächtnis. Darstellung des »Trojanischen Pferds« auf einem Holzstich, um 1880.

der Kampf die oberste Maxime war. Doch schon diese frühe kriege rische Gesellschaft, die sich für unbesiegbar hielt, musste die Erfahrung machen, dass kein Reich ewigen Bestand hat. Al lerdings gehören die Ursachen, die zu dem abrupten Ende der mykenischen Kultur führten, immer noch zu den großen Rätseln der Geschichte. Zeit gleich wurden bald nach 1200 v. Chr. all ihre großen Paläste zerstört.

Lange Zeit galt in der Wissenschaft: Schuld war die Dorische Wanderung, so die moderne Bezeichnung für die Migration der Dorer, eine jener Stammeseinheiten, aus denen sich in der Folgezeit die griechische Staatenwelt formierte. Jedoch kamen die Dorer nicht urplötzlich nach Grie chenland, mit dem erklärten Ziel, alles zu demolieren, was sich ihnen in den Weg stellte. Vielmehr handelte es sich bei dieser »Wanderung« um einen langen Pro zess, in dessen Verlauf einzelne Völkerschaften auf die Peloponnes und andere Regionen Griechenlands einwanderten. Meistens ging dieser Vorgang auch ohne größere Auseinandersetzungen mit der ansässigen Be völkerung über die Bühne.

Es spricht einiges dafür, dass die mykenischen Herrscher von ihrem eigenen Volk gestürzt wurden. Dabei dürften weniger die krassen sozialen Gegensätze als vielmehr massive wirtschaftliche Schwierigkeiten zur ersten Revolution auf europäischem Boden ge führt haben. Denn durch den sogenannten Seevölker sturm im Nahen Osten waren den Mykenern wichtige Märkte weggebrochen. Die Rückwirkungen müssen so desaströs gewesen sein, dass das Volk zum Sturm auf die Paläste blies.

Nach dem Ausscheiden der Mykener aus der Riege der Großmächte des östlichen Mittelmeerraumes und des Vorderen Orients gab es in Griechenland für mehr als drei Jahrhunderte kein politisches Zentrum mehr. Die angelsächsische Forschung hat für diese Periode den Begriff »Dark Ages« geprägt. Dunkel können diese Jahrhunderte nicht zuletzt deshalb genannt werden,

Linear B, die Schrift der Mykener. Tontafel aus dem Archiv des Nestor Palastes, 13. Jahrhundert v. Chr.

weil es aus ihnen keine schrift lichen Zeugnisse gibt. Mit den Mykenern ging auch die Linear B unter. So sind unsere Kenntnisse zu dieser Zeit ganz von den archäologischen Zeug nissen abhängig.

Doch dann kam abermals Licht ins Dunkel, denn im 8. Jahrhundert v. Chr. konnten die Griechen wieder schreiben –jedenfalls diejenigen, die über entsprechende Bildung verfügten. Zu verdanken hatten sie dies den Phöniziern, also ausgerechnet jenem Volk, aus dem die Prinzessin Europa stammte, die Zeus nach Kreta entführt und die dem Kontinent der Griechen den Namen gegeben hatte.

Die Phönizier überließen den Griechen nicht nur ihre Europa, sondern schenkten ihnen auch ihre Schrift. Die antiken Levantiner waren professionelle Händler, und zur Abwicklung der Geschäfte erwies sich, etwa um Verträge zu fixieren, Schriftlichkeit von großem Vorteil. Die Schrift der Phönizier war keine Bilder-, sondern eine Buchstabenschrift, sie bestand nur aus Konsonanten. Die Griechen fügten dieser ihre Vokale hinzu, und fertig war die erste – nach damali gen Kategorien – moderne europäische Schrift.

Kaum hatten die Griechen wieder eine Schrift, begannen sie mit einer intensiven literarischen Pro duktion. Homer schuf mit der Ilias und der Odyssee die ersten Epen der europäischen Literaturgeschichte, womit sich der Kreis schloss: Nun waren die Griechen auch in der Lage, über den Mythos der Europa zu schreiben, statt ihn nur von fahrenden Sängern an den Höfen der Fürsten und Adligen erzählen zu lassen.

Gewappnet mit dem Know-how des Orients und durch Minoer und Mykener auch mit genügend eige nen Erfahrungen versehen, konnten sich die Griechen ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. daran machen, ihre Position als erstes europäisches Kulturvolk nicht nur zu festigen, sondern sogar auszubauen.

Die Griechen erfanden Europa – zunächst als Mythos, dann als Kontinent, schließlich als einen politischen und kulturellen Begriff. Sie prägten die europäische Frühzeit und produzierten jene viel bewunderten Werte, die bis heute einen Teil euro päischer Identität bilden. Weit oben auf der Ver dienstliste steht die Entdeckung der Demokratie.

Die Griechen hatten aufgrund ihrer geografischen Nähe zum Orient und der Bereitschaft, die dort er worbenen Kenntnisse zu adaptieren, die besten Start bedingungen, um zur ersten Kulturmacht in Europa zu werden. Und sie wussten diesen Standortvorteil zu nutzen. Während andere Völker und Kulturen wie etwa die Germanen, die Kelten oder Skythen allenfalls

lokale Bedeutung besaßen, entfalteten die Griechen ein für die damalige Zeit einmaliges innovatives Potenzial auf den verschiedensten Gebieten – der Politik, der Wirtschaft, der Kultur, der Wissenschaften, der Archi tektur.

Der Begriff »Griechen« könnte den Eindruck er wecken, es habe sich bei diesen europäischen Pionieren um eine homogene Einheit gehandelt. Das Gegenteil ist der Fall. Zu keinem Zeitpunkt hat es in der Antike einen gemeinsamen Staat der Griechen gegeben. So, wie die Griechen sich seit dem Wiedereintritt in die schriftliche Ära präsentierten, boten sie, als Ergebnis zahlreicher Wanderungsbewegungen, in politischer Hinsicht ein sehr heterogenes Bild. Die Griechen sahen sich in erster Linie nicht als Griechen oder

Die Antike kannte drei Kontinente: Europa, Asien und Libyen (so der griechische Name für Afrika). Die Entwicklung der antiken Kartografie spiegelt die Erweiterungen des jeweili gen geografischen Weltbildes wider. Pioniere der Karto grafie waren Hekataios von Milet (ca. 550–490 v. Chr.), Erastosthenes von Kyrene (ca. 284–202 v. Chr.) und Claudius Ptolemaeus (ca. 83–161 n. Chr.). Auffallend ist, dass Europa (und nicht, wie es korrekt gewesen wäre, Asien) als der von der Fläche her größte Kontinent gezeich net wurde. Dies korrespondiert mit der Auffassung der antiken Europäer, dass sie den Menschen auf anderen Kontinenten und insbesondere den Asiaten moralisch und kultu rell überlegen waren.

O z e a n

z e a n Äu ße r e r R a n d d e r E r d s ch eibe

Hellenen, sondern als Mitglieder ihres Stadtstaates, der Polis – ein Begriff, der auch im späteren Europa Schule machte, denn von ihm sind heute allgegenwär tige Bezeichnungen wie Polizei oder Politik abgeleitet. Ein Athener, nach seiner Zugehörigkeit gefragt, hätte »Athener« und nicht »Grieche« gesagt. Die Polis war die politische Heimat.

Jede Polis war, jedenfalls nach ihrem Anspruch, frei und autonom. Die entsprechenden Begriffe Eleutheria und Autonomia gehören demzufolge zum frühesten politischen Vokabular Europas. Jede Polis hatte ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Regierung, ihren eigenen Kalender, eigene Münzen und Gewichte. Die Wahr nehmung der politischen Rechte war jedoch an das Bürgerrecht gebunden, das von Stadtstaaten wie Athen teils sehr restriktiv gehandhabt wurde. Frauen, Fremde, Freigelassene und Sklaven blieben außen vor.

Das Bürgerrecht war also im frühen Europa eine sehr exklusive Angelegenheit. In Athen, das im 5. Jahrhundert v. Chr., der »klassischen« Zeit der griechi schen Geschichte, politisch und kulturell alle anderen griechischen Stadtstaaten überragte, war man stolz auf ein Gesetz, nach dem nur derjenige ein athenischer Bürger sein durfte, dessen beide Elternteile bereits von der Herkunft her Athener gewesen waren. Politisch und erst recht staatlich waren die Griechen der Antike nie eine Einheit. Und doch fühlten sie sich auf einer anderen Ebene miteinander verbunden. Der Histori ker Herodot formulierte im 5. Jahrhundert v. Chr. vier Kriterien, die die Identität eines Griechen ausmachten

und ihn von einem »Barbaren« unterschieden: Abstam mung, Sprache, Religion und Lebensformen.

Mit diesem Rüstzeug versehen, machten sich die Griechen nach dem Ende der Dark Ages daran, euro päische Geschichte zu schreiben – auch wenn sie zu nächst nicht in europäischen Kategorien dachten. Die auf die Dunklen Jahrhunderte folgende Epoche wird, nach dem Vorbild der Kunstgeschichte, traditionell als »Archaisches Zeitalter« bezeichnet. Das ist ein etwas irritierender Name, impliziert er doch nach heutigem Verständnis etwas Altertümliches, sogar Verstaubtes. Doch wurden in den 300 Jahren zwischen 800 und 500 v. Chr. die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Griechen sich im darauffolgenden »Klassischen Zeitalter« als die Kultur präsentieren konnten, die in vielerlei Hinsicht das frühe Europa geformt hat und die zum Impulsgeber für Politik, Wirtschaft, Religion und Kultur wurde.

Die Entwicklung der Polis war eine der Großtaten der Griechen. Sie schuf einen ganz neuen Bezugsrah men und band den Einzelnen an die Gemeinschaft. Der Mensch, so formulierte der berühmte griechische Philosoph Aristoteles (384–322 v. Chr.) sei ein zoon politikon, ein »politisches Wesen«, das in der Gemein schaft aufgehoben sei und überhaupt nur in ihr exis tieren könne. Durch die Polis entdeckten die Griechen für Europa das politische Bewusstsein. Der Athener Solon, einer der bedeutenden Denker und Reformer der Griechen, erhob die drastische, aber typisch grie chische Forderung, in einem Bürgerkrieg sei jeder

Keimzelle des politischen Bewusstseins: die griechische Polis. Blick auf die Akropolis von Athen.Bürger verpflichtet, sich für die eine oder an dere Seite zu engagieren. Mit einer passiven oder neutralen »Ohne Mich«-Haltung ver wirke er geradezu sein Recht, sich Bürger nennen zu dürfen.

Mutterstädte

Griechischer Siedlungsbereich (450 v Chr.) Städte

Mailand

Emporion A l p e n

Ligurisches Meer

Pisa Pyrgoi Apennin

Italiker Etrusker Numidier Punier

Vesuv Ätna

Atria Nikaia Rhode Massalia Neapolis Kyme Elea Poseidonia Selinus Akragas Gela Syrakus Katane Himera Kamarina Messana Rom Lyon Karthago Leptis Hadrumetum Utika Kleine Syrte Sardinien Korsika Ilva Melita (Malta) Balearen SIZILIEN ISTRIEN Ligurer

Die Ausbreitung von griechischen Siedlungen im Mittelmeerraum.

Europa hat den Griechen viel zu verdanken. Ohne sie wären die Europäer nicht zu dem geworden, was sie heute sind. Doch hätten die antiken Griechen diese innovative Rolle nie spielen können, wären sie über die gesamte Antike hinweg in ihrer Heimat geblieben –auf dem Festland und auf den Inseln. Aber es trieb die Griechen schon immer in die Ferne und Fremde. Sie lebten bevorzugt am Meer, das daher auch ihr primärer

Bezugspunkt war. Und so fuhren sie mit ihren Schiffen hinaus, auf zu neuen Ufern, immer auf der Suche nach lukrativen Handelsplätzen.

Eine ganz neue Dimension erhielt dieser gewis sermaßen genetisch veranlagte Drang zu maritimen Unternehmungen in der Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. Bereits zuvor hatten sich Griechen an der West

küste Kleinasiens, der heutigen Türkei, niedergelassen und nachmals berühmte Städte wie Milet und Ephesos gegründet. Diese wiederum schufen Niederlassungen an den Küsten des Schwarzen Meeres. Dann, ab etwa 750 v. Chr., nahmen die Griechen den Westen des Mittelmeerraumes ins Visier. Die Große Griechische Kolonisation dauerte gut 200 Jahre. Griechische Städte entstanden auf Sizilien, in Italien, in Südfrankreich und sogar in Spanien.

Lang ist die Liste der Städte, die in diesen zwei Jahrhunderten von den Griechen gegründet wurden. Viele von ihnen gibt es heute noch – wie die Groß städte Istanbul und Marseille –, manche sind ver schwunden oder erinnern als Ruinenstädte an eine große Vergangenheit. Im Gegensatz zu den Römern, der ersten europäischen Hegemonialmacht, kamen die Griechen nicht als Eroberer. Die Tatsache, dass sie zu Tausenden die Heimat verließen und sich an fremden Gestaden niederließen, hatte verschiedene Gründe. So war das Mutterland durch einen rapiden Anstieg der Geburten seit dem Ende der »Dark Ages« in vielen Gegenden übervölkert. Die demografischen Probleme wirkten sich negativ auf Versorgung und Ernährung

aus. Andere gingen wegen politisch instabiler Lagen oder sozialer Schwierigkeiten. Viele lockte auch die pure Abenteuerlust.

Ein anderes Motiv, das die Griechen zu dieser Zeit in Scharen auf das Meer trieb, waren handelspolitische Interessen. Als Erben der Minoer und Mykener war das Meer für sie eine wichtige Domäne.

Mit dem Segen der Polis und der heimischen Göt ter schlossen sich Gruppen von 100 oder 200 Auswan derungswilligen zusammen, bestiegen ein Schiff, fuhren auf das Mittelmeer hinaus und hielten Ausschau nach Plätzen, die noch nicht belegt waren und über einen guten Naturhafen verfügten. Weitere unabdingbare Voraussetzungen waren genügend Trinkwasser und eine sichere Lage.

Im Westen lag ein Schwerpunkt der Kolonisation auf Süditalien und Sizilien. Neapel (eigentlich »Nea polis«, »Neustadt«) gehört ebenso zu den in diesem Zusammenhang ins Leben gerufenen Gründungen wie Tarent, die einzige Gründung Spartas, das sich ansonsten, wie auch Athen, nicht an der Kolonisation beteiligte. Sparta war traditionell eine Landmacht und hatte eine Aversion gegen maritime Unternehmungen.

Athen war – mit der Stadt und dem Umland in Atti ka – groß genug, um allen Bewohnern Beschäftigung und Nahrung zu bieten.

Auf Sizilien wurden mit Naxos (735 v. Chr.) und Syrakus (734 v. Chr.) die frühesten Städte im westli chen Mittelmeerraum gegründet. Die Insel entwickelte sich in der Folgezeit zu einem Vorzeigeobjekt kolonia ler Leistungsfähigkeit. Hier entstanden mit Akragas (heute Agrigent) und Selinunt (heute Selinunte) Perlen griechischer Urbanistik mit prächtigen Tempelanlagen, die dank zahlungskräftiger Tyrannen sogar die meisten Heiligtümer im Mutterland in den Schatten stellten.

Die Städte, die von den Siedlern gegründet wurden, waren selbstständige politische Einheiten und in dieser Hinsicht völlig unabhängig von den Mutterstädten. Allerdings bestanden weiterhin enge Kontakte. So gab es regelmäßig gemeinsame Feste für die Götter. Überhaupt war die Religion ein festes Band zwischen den alten und den neuen Städten. Die Ko lonisten nahmen die heimischen Kulte mit und pflegten sie in ihrer neuen Heimat besonders intensiv.

Die Große Griechische Kolonisation, die nach 550 v. Chr. ein allmähliches Ende fand, weil die besten Siedlungsplätze nun vergeben waren, ist für die Ge schichte der Antike und Europas von herausragender Bedeutung gewesen. Sie führte dazu, dass griechische Kultur und Zivilisation über das eigentliche Griechen land hinaus Verbreitung fanden und zwischen dem Schwarzen Meer und der Iberischen Halbinsel die Kultur der Menschen beeinflussten, die mit den Grie chen in Verbindung kamen.

Zu den besonderen Leistungen der Griechen bereits in archaischer Zeit gehört die Einführung des Münzgeldes. Um 600 v. Chr. übernahmen sie – lern fähig wie immer – von den Lydern in Kleinasien die Geldwirtschaft. Kleine, handliche Metallstücke, für deren Echtheit und Wert die ausgebende Prägestätte und damit der Staat bürgte, kamen in Umlauf und ersetzten die umständliche Form der Natural wirtschaft und des Tauschhandels. Im griechi

Mit dem Münzgeld begann eine ökonomische Revolution: Silbermünze aus Athen, 6. Jahrhundert v. Chr.

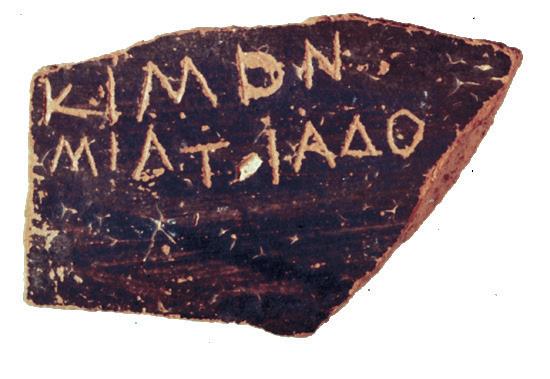

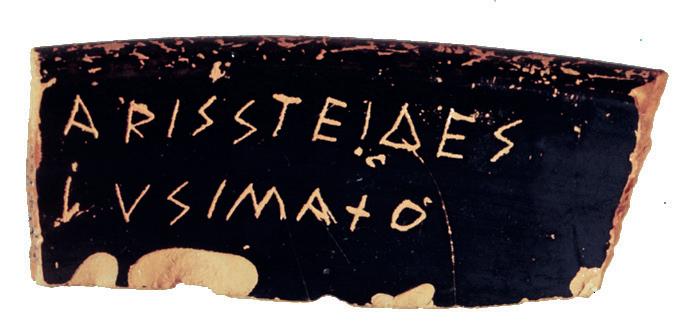

Frühe Form von Stimmzetteln:

Tonscherben (Ostraka), eine davon mit dem Namen des Aristeides, der auf diese Weise 482 v. Chr. aus Athen verbannt wurde.

schen Mutterland setzte diese ökonomische Revolution auf der Insel Aegina ein. Die dortigen Münzen hatten als Erkennungszeichen eine Schildkröte. Es folgten die Athener mit dem Bild einer Eule, die Korinther mit dem geflügelten Pegasos-Pferd und die Syrakusaner auf Sizilien.

Politisch war das antike Griechenland zersplittert. Doch gab es zwei Stätten, an denen sich die Griechen trafen und die für die Herstellung einer kulturellen Identität von herausragender Bedeutung waren.

In Delphi stand das berühmteste Heiligtum des Gottes Apollon. Gute Einnahmen verbuchte die Pries terschaft mit der Orakelstätte. Ein Medium, die Pythia, verkündete den Menschen, die sich über die Zukunft informieren wollten, die Auskunft des Gottes. Die Treffsicherheit der Orakel wurde dadurch erhöht, dass die Antworten meist zweideutig ausfielen.

Im heiligen Hain von Olympia trafen sich seit 776 v. Chr. alle vier Jahre Athleten zum sportlichen Wett kampf. Eigentlich war Olympia eine Kultstätte, wo der oberste Gott Zeus verehrt wurde. Doch verbanden die Griechen hier, auf eine für sie charakteristische Weise, Religion mit Sport und Kultur. So, wie das griechische Theater aus szenischen Darbietungen im Zusammen hang mit dem Dionysos-Kult entstanden war, ent wickelten sich in Olympia im Kontext der Zeus-Ver ehrung sportliche Veranstaltungen, die ganz dem auf Wettkampf ausgerichteten Denken des griechischen Adels und gehobenen Bürgertums entsprachen. Lange Zeit hatten sie dieses Streben, stets der Erste und Beste zu sein, im Krieg ausleben können. Doch in dem Maße, wie die Bürgerheere durch Söldnerheere ersetzt wurden, entwickelte sich der Sport zum Ersatz für die Bestätigung im Krieg.

Eine Mär ist die noch heute kursierende Vorstel lung vom »Olympischen Frieden«. Wenn in Olympia gekämpft wurde, bedeutete dies nicht, dass in dieser Zeit alle Kriege ausgesetzt waren. Garantiert wurde Athleten und Zuschauern in dieser Zeit lediglich die Sicherheit der An- und Abreise.

Zu den wichtigsten und nachhaltigsten politischen Errungenschaften der antiken Griechen zählt die Demokratie. Sie zu erwähnen, wird bei keiner Festrede vergessen, deren Thema die politischen Wurzeln Euro pas sind. Erstmals in der Geschichte wurde in Athen in der politischen Praxis die Volksherrschaft erprobt – als Gegenmodell zur Oligarchie als Herrschaft einer Elite und der Monarchie, der Herrschaft eines Einzelnen.

Dabei war die Demokratie in Athen nicht das Er gebnis zielgerichteten Handelns. Vor der Einführung der Demokratie gab es keine Idee von der Demokratie. Sie ging auch nicht vom Volk, sondern vom Adel aus. Und es dauerte lange, bis sie ihre endgültige Form er reicht hatte.

Ein erster Schritt war 621 v. Chr. die Veröffent lichung von damals sehr strengen Gesetzen durch den athenischen Aristokraten Drakon. Sie beseitigten den Missstand, dass die Auslegung des Rechts von adligen Richtern monopolisiert wurde. Die zweite Phase begann 594 v. Chr., als der Adlige Solon von der Polis beauftragt wurde, die Gegensätze zwischen Großgrundbesitzern und Bauern zu schlichten. In diesem Zusammenhang schuf er eine neue politische Ordnung, in der die politische Teilhabe nicht mehr von der adligen Herkunft, sondern von der finanziellen Leistungsfähigkeit abhing. Das System der Timokratie ermöglichte jedem, der wirtschaftlichen Erfolg hatte, sich politisch verantwortlich zu betätigen. Zu diesem Zweck wurde die Bevölkerung Attikas in vier Vermö gensklassen eingeteilt. Jedem stand der Aufstieg in eine der oberen Klassen offen.

Der entscheidende Schritt auf dem Weg zur De mokratie wurde von dem Adligen Kleisthenes voll zogen. Er wollte seiner eigenen Familie innerhalb konkurrierender adliger Clans möglichst viel politi schen Einfluss sichern. Die Ordnung Solons hatte ihre Schwächen offenbart, als sich 560 v. Chr. Peisistratos zum Tyrannen aufgeschwungen und nach seinem Tod seine beiden Söhne die Herrschaft geerbt hatten. 510 v. Chr. wurden sie gestürzt. Um eine neue Tyrannis zu verhindern, sorgte Kleisthenes für eine Stärkung der

Rechte und Kompetenzen des Volkes – in der Absicht, die Unterstützung der Masse für seine eigenen poli tischen Ambitionen zu gewinnen. Schließlich konnte Kleisthenes seine internen Gegner besiegen, das Volk bekam seine Rechte – und der Weg für die Demokratie war endgültig frei. Die Netzwerke der Adelssippen wurden gekappt durch eine Neugliederung Attikas in zehn Bezirke. Diese bildeten die Grundlage für die Zusammensetzung des Rates, in dem die Gesetze be raten wurden, die anschließend zur Abstimmung in die Volksversammlung kamen.

Die erste europäische Demokratie war nach moder nen Standards eine sehr eingeschränkte. Von den rund 300 000 Menschen, die damals in der Stadt Athen und in dem zu ihr gehörigen Landgebiet von Attika lebten, waren nur etwa zehn Prozent voll berechtigte Bürger, während 270 000 Menschen die Segnungen der Volks herrschaft vorenthalten blieben. Dazu gehörten die Frauen, die ortsansässigen Fremden und die Sklaven. Immerhin 30 000 Menschen aber hatten die Mög lichkeit, sich aktiv und direkt an dem Unternehmen Demokratie zu beteiligen. Die Chance dazu boten die allen offenstehenden Institutionen Rat, Volksversamm lung und Gerichte. Verglichen mit dem, was in anderen Poleis an Herrschaft praktiziert wurde, war Athens demokratische Ordnung sehr fortschrittlich.

Trotz mancher Probleme und Unzulänglichkeiten und auch massiver Kritik vonseiten des Adels und der Philosophen war die erste europäische Demokratie ein Erfolgsmodell, was die Aktivierung der Bürger angeht. Sie endete denn auch nicht durch innere Konflikte, sondern wurde 322 v. Chr. abgeschafft, als die monarchischen Makedonen in den unruhigen Zeiten nach dem Tod Alexanders des Großen die Herrschaft in Griechenland über nahmen.

Zwei große Kriege prägten Griechenland im 5. Jahrhundert v. Chr., in jener Zeit, die man nach dem Vorbild der Kunstgeschichte auch in der Altertumswissenschaft als die klassische Phase der griechi schen Geschichte bezeichnet. Tat sächlich erlebten die Griechen in dieser Zeit den Höhepunkt ihres

politischen und kulturellen Schaffens. Vorreiter waren die Athener, deren Künstler und Architekten Werke schufen, die Antikenfreunde bis heute ins Schwärmen bringen.

Jedoch war Athen nicht nur eine kulturelle Macht, sondern auch und vor allem eine militärische. Die Stadt war an den beiden größten Kriegen der antiken griechischen Geschichte aktiv und unmittelbar be teiligt: dem Krieg gegen die Perser zu Anfang des Jahrhunderts und dem Krieg gegen den großen Riva len Sparta, der unter dem Namen »Peloponnesischer Krieg« Eingang in die Geschichtsbücher gefunden hat.

Die Perserkriege dauerten von 500 bis 478 v. Chr. Unter der Dynastie der Achämeniden waren die Perser eine Weltmacht geworden. Sie beherrschten Gebiete von Indien bis nach Ägypten. Auch die Griechenstädte an der Westküste Kleinasiens gehörten zum Reich des Großkönigs. Ein Aufstand unter der Führung der Stadt Milet wurde hart bestraft. 490 v. Chr. schickte König Dareios I. eine Flotte Richtung Athen, weil die Stadt Milet unterstützt hatte. Jedoch erlitten die Perser bei Marathon eine empfindliche Niederlage. Zehn Jahre später erschien König Xerxes mit einer riesigen Armee. Von Norden kommend, bestand sein Ziel darin, in einem kombinierten Land- und Flotten unternehmen die Griechen zu besiegen. Doch wieder scheiterte das Unternehmen. Die Griechen gewannen die Seeschlacht bei Salamis (480 v. Chr.) und im Jahr darauf die Landschlacht bei Plataiai.

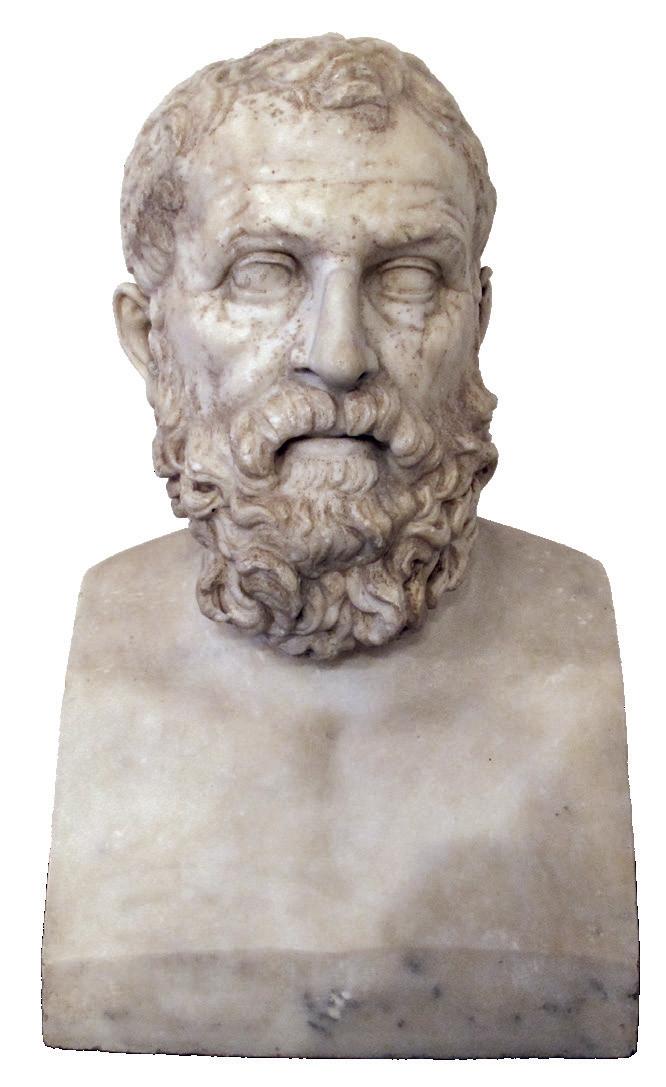

Für die Geschichte Griechenlands und Europas waren die Perserkriege gleich in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Angesichts der Bedrohung überwanden die Griechen die gegenseitigen Rivali täten und versammelten sich hinter den Führungsmächten Athen und Sparta zu einer militärisch und politisch schlag kräftigen Einheit. Athen, das mit seiner Flotte entscheidend zum erfolgreichen Ausgang des Krie ges beigetragen hatte, erhob auch in der Folgezeit Anspruch auf eine dominierende Position in der griechischen Poliswelt. Da mit war der Konflikt mit Sparta programmiert. Und schließlich begleiteten die Griechen den Wegbereiter der Demokratie: Der Philosoph Solon (640–560 v. Chr.).

Krieg gegen das Persische Reich mit einer Propa ganda-Offensive, deren Inhalte auch in der Folgezeit das Selbstverständnis Europas prägten. Sie deklarierten den Konflikt zu einem Kampf um Freiheit und Auto nomie gegen den Despotismus und die Sklaverei des Orients. Publizistisches Sprachrohr dieses Szenarios war der griechische Historiker Herodot, der im 5. Jahr hundert v. Chr. eine ausführliche Darstellung der Kriege, die »Griechen und Barbaren« gegeneinander führten, vorlegte. Dabei gehen Schreckensgemälde, die auch moderne Historiker gezeichnet haben, wonach Europa bei einem Sieg der Perser in die Sklaverei ge raten wäre und alle Errungenschaften der Griechen in Politik und Kultur zerstört worden wären, an der Reali tät vorbei. Die Perser wussten, dass jede Herrschaft von der Akzeptanz der Bevölkerung abhängt, und achteten darauf, dass die Menschen ihre kulturellen und religiö sen Traditionen beibehielten.

50 Jahre nach den Perserkriegen kam es zu einem Krieg zwischen den griechischen Supermächten

Sparta und Athen, der 27 Jahre dauerte (von 431 bis 404 v. Chr.). Dieser Peloponnesische Krieg war, wie der zeitgenössische Historiker Thukydides scharfsinnig erkannte, das direkte Resultat der Auseinandersetzun gen mit den Persern. Das Wachstum Athens zwang die erschreckten Spartaner in den Konflikt, notierte der Autor in einer der besten Analysen von Kriegsent stehung, die je vorgelegt wurden. Tatsächlich war es die Flotte der Athener gewesen, der die Griechen letztlich den Sieg zu verdanken hatten. Nach dem Krieg hatte Athen eine Allianz ins Leben gerufen, den DelischAttischen Seebund, dem über 200 Poleis beitraten. Ursprünglich gedacht als ein Bündnis zur Abwehr wei terer Angriffe der Perser, entwickelte er sich zu einem Herrschaftsinstrument Athens. So war die griechische Welt in einen spartanischen und einen athenischen Machtblock geteilt. Die Spannungen entluden sich in dem größten und längsten Krieg der griechischen Geschichte. Am Ende siegten die Spartaner, auch, weil die Perser sie materiell und finanziell unterstützten. Athen hatte seine beste Zeit hinter sich. Sparta konnte, als traditionelle Landmacht, die auf maritimer Dominanz beruhende Führungsrolle Athens nicht aus

füllen. Deshalb kam es in der Folge zu einem Machtvakuum, das vom Königreich Makedonien ausgefüllt wurde. Die Makedonen waren aus der Sicht vieler Griechen unzivili sierte Barbaren, im besten Fall un geliebte Verwandte. Tatsächlich hatten sich bei ihnen, was die Herrschaft betraf, archaische Strukturen wie Monarchie und Heeresversammlung bewahrt. Mit König Philipp II. trat 359 v. Chr. ein Herrscher mit dem erklärten Ziel auf die politische Bühne, Makedonien zur Führungs macht in Griechenland zu machen. Mit einem giganti schen Rüstungsprogramm im Rücken wurde der Plan konsequent umgesetzt. 338 v. Chr. fand bei Chaironeia in Böotien eine Schlacht statt, die die makedonische Hegemonie über Griechenland besiegelte. Um seine Akzeptanz bei den Griechen zu steigern, nahm Philipp einen Feldzug nach Kleinasien zur Befreiung der dor tigen Griechenstädte von der Herrschaft der Perser ins Visier. Doch im Jahr 336 v. Chr. wurde der König in al ler Öffentlichkeit Opfer eines Atten tats, dessen Hintergründe

Alexandria-Eschate

bis heute nicht völlig geklärt sind.

Anschließend übernahm Philipps Sohn Alexander die Macht und wurde zum ersten großen Eroberer der europäischen Ge schichte. Aus dem Plan des Vaters, die kleinasiatischen Griechen zu befreien, erwuchs ein Feldzug, der zehn Jahre – von 334 bis 324 v. Chr. – dauerte und an dessen Ende das gesamte Perserreich unterworfen war. Ein großer Teil Asiens war nun europäisch. Alexander der Große, wie ihn später die Römer – Bewunderer seiner militärischen Leistungen – nannten, starb 323 v. Chr., gerade einmal 32 Jahre alt, in Babylon. Ihm blieb keine Zeit, das Eroberte entsprechend zu organisieren.

Bald nach seinem Tod zerfiel das Reich Alexanders. In den Kriegen der Diadochen (das griechische Wort für »Nachfolger«) kämpften seine Freunde und Gene räle gegeneinander um die Macht. Schließlich bildeten sich drei Großreiche heraus: Makedonien unter der Dynastie der Antigoniden, Syrien und Kleinasien unter der Dynastie der Seleukiden und Ägypten unter der Dynastie der Ptolemäer. Das gegenseitige Verhält nis war auch nach der politischen Konsolidierung von Konkurrenz und Kriegen geprägt.

Alexandria (Merv) BaktraZariaspa (Balkh) Artakoana

Alexandria (Herat)

Meshed Alexandria Prophthasia (Farah) Alexandria (Kandahar)

Auf der anderen Seite war die Zeit des Hellenismus (diesen Begriff prägte der deutsche Historiker Johann Gustav Droysen im 19. Jahrhundert) eine innova tive und produktive Phase der Geschichte. Es gab einen regen Austausch von Ideen und Lehren auf dem Gebiet von Kultur, Religion, Wissenschaft und Technik: Europa und Asien lernten einan der besser kennen. Der spätere Siegeszug des Christentums im »Abendland« ist auch damit zu erklären, dass die Europäer durch den Hellenis mus bereits auf die religiösen Ideen des Orients vorbereitet waren.

Politisch endete das Zeitalter des Hellenismus 30 v. Chr. mit der Eroberung Ägyptens durch die Römer. Kleopatra VII. war die letzte hellenistische Herrscherin. Die anderen Diadochenreiche waren bereits zuvor römisch geworden. Nun war es die Stadt am Tiber, die Europas Zukunft bestimmte.

Die Eroberungszüge Alexanders des Großen.

Die Griechen waren die Erfinder des europäischen Hauses. Die Römer waren seine Architekten und Gestalter. Das Imperium Romanum, das seine Glanzzeit im 2. Jahrhundert n. Chr. erlebte, war das größte Reich, das Europa bis dahin gesehen hatte. Es war sogar ein Weltreich, denn auch Nordafrika und Teile Asiens gehörten zum Besitz der Füh rungsmacht vom Tiber.

Dass Rom einmal Weltmacht werden würde, war nicht abzusehen. Um 500 v. Chr. bestand es lediglich aus der Stadt und deren Umland. Etwas mehr als 600 Jahre später erstreckte sich das Imperium von Spanien im Westen bis nach Mesopotamien, dem heutigen Irak, im Osten, von Afrika im Süden bis nach Britannien im Norden. Überall war Rom mit seiner Kultur und seiner Zivilisation präsent. 60 bis 70 Millionen Menschen lebten damals schätzungsweise im Römischen Reich. Gewonnen mit Waffengewalt, bewiesen die Römer bei der Sicherung der eroberten Gebiete und bei der Inte gration so vieler unterschiedlicher Ethnien und Men talitäten in einem einzigen staatlichen Gebilde großes Geschick. Vor allem auch deswegen war das Imperium Romanum von einer bemerkenswerten Stabilität und Dauerhaftigkeit gekennzeichnet.

Die Römer selbst interpretierten ihre führende Rolle im Rückblick als eine besondere Gunst der Götter. Ferner waren in ihrer Selbstdeutung Mut und Disziplin Faktoren, die sie vor allen anderen Völkern auszeichneten. Rom hatte nach eigener Interpretation niemals nach der Weltherrschaft gestrebt. Wenn man Krieg geführt hatte, dann nur deswegen, weil man dazu gezwungen wor den war – entweder, um sich selbst zu verteidi gen, oder, um Bundesgenossen zu helfen. Günstig war für Rom, dass die Stadt eine Gründung der innovativen Etrusker gewesen war. Mit der Hilfe aus der Toskana konnten die latinischen Bewohner ein ansehnliches urbanes Profil entwickeln, das ihnen ein wichtiges Startkapital mitgab. Nach dem Ende der Königszeit war Rom ab 500 v. Chr. eine Republik. Unter der Führung des Senats und ambitionierter Konsuln wurde Rom im Laufe des 5. und 4. Jahr hunderts v. Chr. zur Vormacht in Italien. In langwierigen Auseinandersetzungen wur den dabei die Kelten in der Po-Ebene, die Bergstämme Mittelitaliens und die Griechen in Süditalien unterworfen. Bilaterale Verträge mit den Besiegten bildeten die Grundlage für das römische Herrschaftssystem in Italien.

Eine neue Phase der römischen Außenpolitik wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. mit den »Punischen« Kriegen gegen Karthago eingeleitet. Obwohl anfangs von dem karthagischen Feldherrn Hannibal in arge Be drängnis gebracht, blieb Rom im Zweiten Punischen Krieg (218–201 v. Chr.) siegreich und löste Karthago als Führungsmacht im westlichen Mittelmeerraum ab. Kurz danach begann die römische Expansion im östli chen Mittelmeer. Gegner waren nun die hellenistischen Diadochenreiche. Da es ihnen an Solidarität fehlte, wurden sie von Rom nacheinander unterworfen: erst die Antigoniden in Makedonien, dann die Seleukiden in Syrien und Kleinasien, schließlich die Ptolemäer in Ägypten (30 v. Chr.).

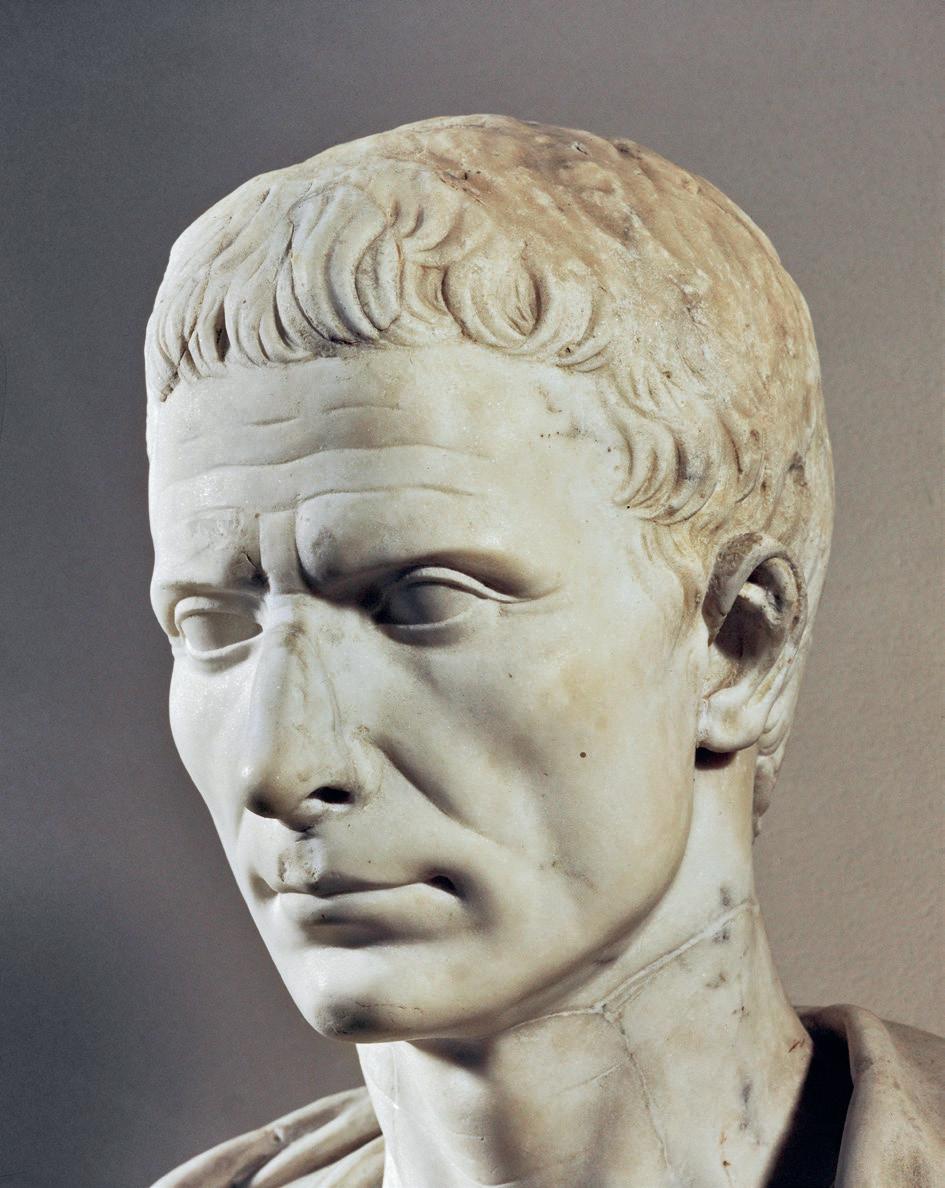

Die Eroberung der Welt gelang den Römern in der Zeit, als sie noch eine Republik waren. Bald danach vollzog sich der Übergang zur Monarchie, zum Prin zipat (von »princeps« = der Erste). Vorausgegangen waren langwierige Bürgerkriege, nicht zuletzt hervor gerufen durch die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rückwirkungen der Weltherrschaft. Eine trei bende Kraft war Gaius Iulius Caesar (100–44 v. Chr.), der konsequent nach der Alleinherrschaft strebte. Doch nachdem er die Diktatur auf Lebenszeit erhalten hatte,

»Es gibt drei Hügel, von denen das Abend land seinen Ausgang genommen hat: Gol gatha, die Akropolis in Athen, das Kapitol in Rom.« So sprach 1950 der erste Bundes präsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, bei einer Rede in Heilbronn aus Anlass der Eröffnung einer Schule. Mit »Abendland« meinte der Politiker nach damaligem Sprachgebrauch Europa und Amerika. Seitdem wird dieser Satz immer wieder zitiert, wenn es um die geistigen Fundamente geht, auf denen Europas Kultur beruht. Golgatha ist die Stätte in Jerusa lem, wo Jesus hingerichtet wurde. Sie steht für das jüdisch-christliche Erbe Europas, so wie die Akropolis in Athen für das demokra tische Erbe und das Kapitol in Rom für die Tradition des römischen Rechts.

wurde er am 15. März 44 v. Chr. von mehreren Senato ren ermordet. Diese Tat stürzte Rom aber erst recht ins Chaos. Wieder kam es zu heftigen Bürgerkriegen, aus denen Octavian, der Stief- und Adoptivsohn Caesars, als Sieger hervorging. Unter dem Ehrennamen Augus tus wurde er der erste römische Kaiser.

Er begründete damit ein politisches System, das die weitere Verfassungsgeschichte Europas erheblich beeinflussen sollte. Das (anfangs moderate) römische Kaisertum wurde zum Vorbild für viele Monarchien in Mittelalter und Neuzeit. Bis 476 n. Chr., dem Zeitpunkt der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus, war der römische Thron dauerhaft besetzt – mit Kaisern, die man im Allge meinen als gut bezeichnet (wie Traian, Hadrian, Mark Aurel), und solchen, die man gerne als despotische Monster charakterisiert (in diese Rubrik werden Kaiser wie Caligula, Nero, Commodus und Elagabal einge ordnet).

Als Republik war Rom zur Weltmacht geworden. Dennoch zeigte das Imperium auch in der Kaiserzeit vielfältige außenpolitische und militärische Aktivitäten. Aus gutem Grund, bestand doch so etwas wie eine Pflicht des Kaisers, kriegerisch tätig zu sein. Das Sys tem verlangte vom obersten Patron jene Sieghaftigkeit, die bereits in der Republik zum Anforderungsprofil des respektierten Senators gehört hatte. Erfolgreichster Erobererkaiser war der aus Spanien stammende Traian

(98–117 n. Chr.), der große Teile des Vorderen Orients unterwarf und zudem Dakien eroberte, mit der Folge, dass von allen heutigen osteuropäischen Staaten allein Rumänien eine römische Vergangenheit hat.

Doch war die römische Kriegsgeschichte nicht aus schließlich von Erfolgen gekennzeichnet. Der Versuch von Kaiser Augustus, auch Germanien in das Römi sche Reich zu integrieren, scheiterte 9 n. Chr. in der berühmten »Schlacht im Teutoburger Wald«, die nach neueren archäologischen Erkenntnissen bei Kalkiese (zwischen Osnabrück und Bramsche) stattfand. Auch nach dem Bau des Limes, der künstlichen vorgescho benen Reichsgrenze, lag der größte Teil des heutigen Deutschlands außerhalb des von Rom beherrschten Europas. Dafür gelang es Kaiser Claudius 43 n. Chr. mit seinen Legionen den südlichen Teil Britanniens dem Imperium einzuverleiben. Bis sich gegen Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. an der Donau die Vorboten der Völkerwanderung bemerkbar machten, herrschte nach innen und außen weitgehend Frieden – die viel geprie sene pax Romana.

Das war durchaus keine Propaganda. Die Römer verstanden es, bei den vielen in ihrem Reich vereinten

Völkern und Kulturen ein hohes Maß an Zustimmung zu generieren. Das Zauberwort lautete Romanisierung: Die Unterworfenen sollten das Gefühl haben, Partner zu sein. Ein wichtiges Instrument war dabei die groß zügige Verleihung des Bürgerrechts. Lokalen Eliten stand der Weg in politische Führungspositionen in der Hauptstadt und in den Provinzen weit offen. Außer dem bot das Römische Reich eine Reihe von zivili satorischen Annehmlichkeiten. Geschätzt wurde die römische Infrastruktur mit einem reichsweiten Stra ßennetz von 100 000 Kilometern Länge, mit Brücken, Aquädukten und florierenden Städten.

Der Grieche Aelius Aristides attestierte den Rö mern im 2. Jahrhundert n. Chr.: »Ihr habt den ganzen Erdkreis vermessen, Flüsse mit Brücken verschiedener Art überspannt, Berge durchstochen, um Straßen an zulegen, in menschenleeren Gegenden Poststationen eingerichtet und überall eine kultivierte und geordnete Lebensweise eingeführt.« Der scharfsinnige römische Historiker Tacitus allerdings erkannte ganz richtig, dass die Römer dies alles nicht etwa aus Menschenfreund lichkeit taten. Vielmehr ging es ihnen einzig und allein darum, ihre Herrschaft zu sichern.

Mit dem Namen des römischen Kaisers Theodosius sind zwei epochale Ein schnitte in der Geschichte Europas verbunden. Er machte das Christentum zur Staatsreligion und bereitete in sei nem Testament die Teilung Europas vor.

Häufig hört und liest man auch heute noch die Formel vom »christlichen Abendland« – so als ob das Christentum im Westen Europas entstanden wäre. Das Gegenteil ist der Fall: Das Christentum war eine orientalische Religion, entstanden im jüdisch-hellenis tischen Kontext. Schon bevor Kaiser Konstantin (ca. 280–337) nach 312 die historische Wende zum Chris tentum vollzog, hatte die Religion so viele Anhänger gefunden, dass sie den römischen Behörden auffiel und bei Bedarf als Blitzableiter für Probleme aller Art diente. So kam es immer wieder zu Verfolgungen von Christen, besonders massiv unter den Kaisern Nero, Decius, Valerian und Diokletian.

Mit Konstantin endeten die Nachstellungen. Mehr noch: Das Christentum wurde zur privilegierten Re ligion im Römischen Reich. Ausgangspunkt war die Schlacht an der Milvischen Brücke in Rom am 28. Oktober 312, in der Konstantin gegen seinen innerrö mischen Rivalen Maxentius kämpfte. Nach dem Zeug nis des Konstantin-Biografen Eusebius erschien vor der Schlacht das Kreuzeszeichen am Himmel mit dem Schriftzug »in diesem Zeichen siege« (lateinisch in hoc signo vinces). In der Nacht zeigte sich Christus dem kampfbereiten Konstantin und empfahl ihm, dieses Zeichen in der Schlacht als Schutzschild zu verwen den. Tatsächlich führte seine Armee bei dem Gefecht an der Milvischen Brücke das Labarum mit sich – eine Standarte mit dem Christogramm, also den beiden Anfangsbuchstaben des Namens Christus. Konstantin gewann und war nun von seinem neuen Schutzgott (vorher hatte er den Sol Invictus, den unbesiegten Son nengott, verehrt) überzeugt. Der Kaiser stiftete Kir chen und befreite den Klerus von Steuern. Tatkräftig unterstützt wurde er von seiner Mutter Helena, die mit ihrer Wallfahrt ins Heilige Land einen florierenden Pilgertourismus initiierte.

Der römische Kaiser Theodosius I. auf einer Goldmünze, um 379/395.

Konstantin starb am 22. Mai 337 im Alter von 64 (oder 65) Jahren in der Stadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Auf dem Sterbebett ließ er sich christlich taufen. Bestattet wurde er in der Apostelkirche. Seitdem gilt er den Christen als Ikone. Eine Zäsur in der Geschichte Roms und Europas war die 395 erfolgte Teilung des Römischen Reiches. Urheber war Kaiser Theodosius I. (347–395). Ganz neu war die Idee der Teilung nicht. Das Imperium war im 3. Jahrhundert in eine schwere Krise geraten, die politische, militärische, wirtschaftliche und soziale Gründe hatte. Zunehmend zeigte sich, dass Rom nicht mehr mit den herkömmlichen Mitteln regiert werden konnte. So wurde die Herrschaft auf mehrere Schultern verteilt. Kaiser Diokletian richtete 305 die Tetrarchie, eine Viererherrschaft, ein, mit der Folge, dass eine Reihe neuer Residenzstädte entstand.

Am 11. Mai 330 n. Chr. weihte Konstantin der Große persönlich die nach ihm benannte neue Hauptstadt im Osten des Römischen Reiches mit einer feierlichen Zeremonie ein. An der Schnittstelle von Ost und West, von Orient und Okzident, von Asien und Europa hatte sie eine ideale Lage. Sie war eine Drehscheibe des Handels, Brennpunkt der Politik und Mittelpunkt des Transfers von Wissen, Ideen, Lehren und Technologien. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches war Konstantinopel Hauptstadt der Kaiser von Byzanz. Die Araber versuchten im 7. Jahrhundert vergeblich, die Stadt zu erobern. Sie fiel erst 1453 im Rahmen der Expansion der osmanischen Türken.

Doch die Einheit des Reiches war in Theorie und Praxis nicht aufgegeben worden. Das änderte sich mit Theodosius grundlegend. 379 wurde der gebürtige Spanier von dem Westkaiser Gratian, dem Sohn Valen tinians I., zum Augustus des Ostens erhoben. Gratian wurde 383 Opfer einer Usurpation, doch Theodosius besiegte 388 den selbst ernannten Kaiser Maximus. Von diesem Zeitpunkt bis zu seinem Tod 395 war Theodosius, der in Konstantinopel residierte, praktisch Alleinherrscher im Römischen Reich.

In seinem Testament übertrug er die Herrschaft sei nen beiden Söhnen Honorius (384–423) und Arcadius (377–408). Honorius, der Westkasier, residierte erst in Mailand, dann in Ravenna. Arcadius, der Ostkaiser, herrschte von Konstantinopel aus. Die Grenze zwi schen den beiden Reichsteilen verlief mitten durch den Balkan, längs des Flusses Drina.

Was Theodosius mit der testamentarischen Be stimmung bezweckt hatte, war die Teilung der Herr schaft, wie sie in der Vergangenheit aus politischen und militärischen Gründen schon häufiger praktiziert worden war. Gleichzeitig ging er aber weiterhin von der Vorstellung der Reichseinheit aus. Gesetze, die von einem der beiden Kaiser erlassen wurden, galten selbst verständlich auch in dem anderen Reichsteil. Doch in der Realität wurde aus einer Teilung der Herrschaft eine Teilung des Reiches. Im Laufe des 5. Jahrhunderts nahmen die beiden Teile eine getrennte Entwicklung, sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher, kultu

reller und religiöser Hinsicht. Es entstand eine unsicht bare Grenze durch Europa. Und auch die christliche Kirche verlor ihre Einheit. Im Osten bildete sich die griechisch-orthodoxe, im Westen die römisch-katholi sche Kirche heraus.

Theodosius hatte auch den Schritt vollzogen, aus der erlaubten und privilegierten Religion des Christen tums eine Staatsreligion zu machen. Dies bedeutete eine radikale Abkehr von dem bis dahin im Römischen Reich praktizierten Grundsatz der religiösen Vielfalt. Die Beförderung des Christentums zur exklusiven Religion erfolgte in mehreren kaiserlichen Edikten, die nach und nach alle anderen Kulte untersagten. So verfügte eine kaiserliche Anordnung vom Februar 391 drastische Maßnahmen gegen die »Ungläubigen«. Der Sanktionskatalog enthielt etwa das Verbot des Besuches von Tempeln und der Teilnahme an nicht christlichen Opferhandlungen. Dazu wurde überhaupt jeglicher Götterkult verboten. Jupiter, Mithras und die tausend anderen Götter hatten verloren, der Christen gott war alleiniger Sieger.

Entsprechend wurden 393 auch die Olympischen Spiele verboten, weil sie im Kern Feierlichkeiten zu Ehren des griechischen Göttervaters Zeus waren. Auch bei diesem Schritt spielten eher politische als religiöse Motive eine Rolle: Indem er das Christentum zur Staatsreligion machte, gewann Theodosius die Sympa thien und die Unterstützung des kirchlichen Führungs personals.

Was keiner für möglich gehalten hatte, trat ein: Das Römische Reich löste sich auf, wenn auch nur im Westen. Die Gründe waren vielfältig. Letztlich war ausschlaggebend, dass sich die Menschen vom Staat abwendeten.

476 n. Chr. war ein Epochenjahr der antiken Ge schichte. Mit dem letzten weströmischen Kaiser Ro mulus Augustulus endete die Geschichte des Kaiser tums im Westen und damit ein wesentliches Kapitel in der Frühgeschichte Europas.

Der Untergang hatte sich schon lange angedeutet. Entscheidende Faktoren des Niedergangs waren instabile Verhältnisse an der Reichsspitze sowie wirtschaftliche und soziale Probleme. Auch die massive Bedrohung der Reichsgrenzen durch germanische Völkerschaften wie Franken, Goten und Vandalen sorgte für Probleme. Die soge nannte Völkerwanderung hatte noch an Fahrt aufgenommen, als 375 die Hunnen nach Westen vordrangen. Gleichwohl ging es diesen Völkern nicht um die Zerstörung des Römischen Reiches. Was sie antrieb, war die Suche nach Land, neuen Siedlungsplätzen. Vertragsbrüche vonseiten der römischen Regierung sorgten für spektakuläre Aktio nen wie die Plünderung von Rom durch die Westgoten (410) und die Vandalen (455). Problematisch war auch der Umstand, dass sich die Bevölkerung nicht mehr mit dem Staat identifizierte. Kaiser und Verwaltung wussten sich angesichts massiver wirtschaftlicher und sozialer Probleme nicht anders zu helfen als mit einer Flut von Verordnungen und Regulierungen. So wurden die Reichen mit exorbitant hohen Steuern belegt, weil in den Staatskassen chronische Ebbe herrschte. Die vielen Kriege hatten ebenso an der Liquidität gezehrt wie die abnehmende Produktivität der Wirtschaft.

Doch die Menschen waren nicht bereit, für die Ver säumnisse des Staates einzustehen. Viele versuchten, sich diesem Druck durch Flucht zu entziehen. In den einzelnen Städten des Reiches wurden die lokalen Ho noratioren dazu verpflichtet, mit ihrem persönlichen

Vermögen für die kommunalen Finanzen zu haften. Längere Aufenthalte außerhalb der Stadt waren unter sagt. Betroffen waren von den Verboten auch die mitt leren und unteren Schichten. Wichtige Berufszweige wie Schiffer, Getreidehändler, Bäcker oder Ölhändler wurden, um die Versorgung in diesen Bereichen zu sichern, in Zwangskorporationen zusammengeschlos sen. Diese Probleme betrafen vor allem den Westen des Reiches. Der Osten, wirtschaftlich stärker, zeigte nur wenig Interesse, dem Westen unter die Arme zu grei fen. In der Endphase des Weströmischen Kaisertums arbeitete Ostrom geradezu auf die Beseitigung der Rivalen im Westen hin.