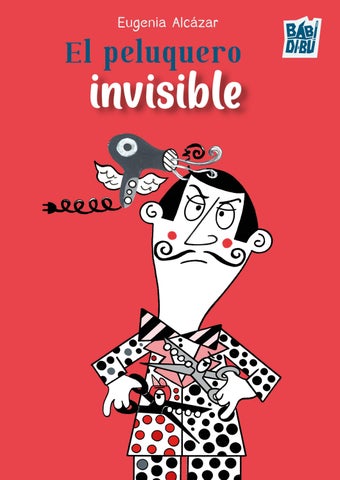

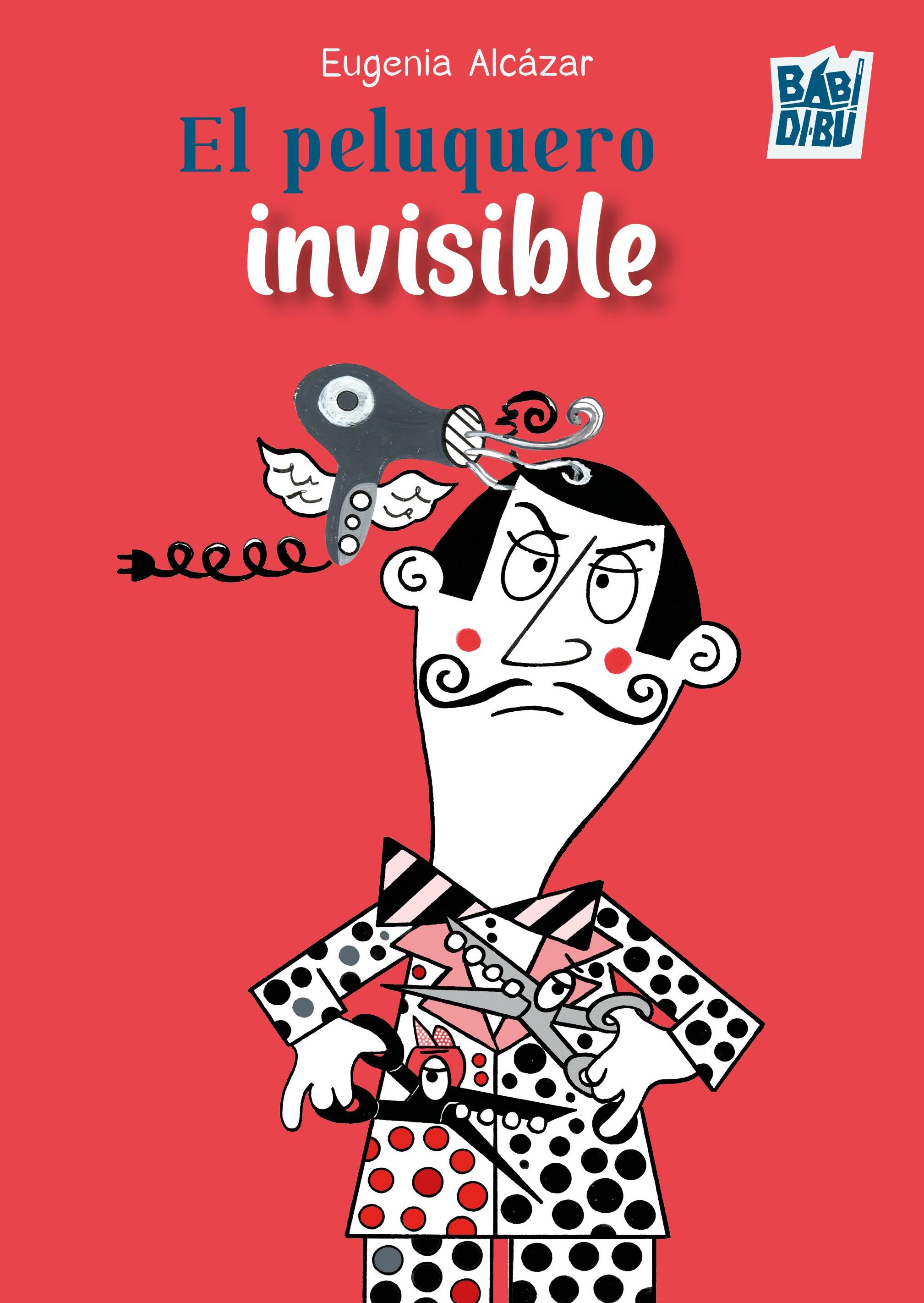

Entre montañas, ríos y bosques, más al norte que al sur y menos al oeste que al este, existía un lugar que no era ni bonito, ni feo, ni grande, ni pequeño llamado Nomepeino.

Todos sus habitantes, sin excepción, lucían siempre con orgullo y elegancia peinados de lo más estilosos. Daba igual que fuese lunes o domingo, que saliesen a hacer la compra, al trabajo o a la escuela; siempre parecían ir de boda o de fiesta.

Tupés kilométricos, alocados tirabuzones, moños que se hacían y deshacían solos, cardados punkis , a lo afro o a lo Albert Einstein, cabezas adornadas con hojas y bichitos que caían de los árboles…

En fin, a todas horas, niños y mayores desfilaban por las calles con sus originales looks , como si se tratara de la pasarela de moda más moderna de París o Nueva York.

Tal era la fama mundial que empezaron a alcanzar dichos peinados, que un rico y avaricioso empresario decidió viajar desde su lejano país hasta Nomepeino con el propósito de conocer en persona al talentoso peluquero que los realizaba y proponerle un negocio.

«Construiré el mejor y más caro salón de belleza que se haya visto jamás —pensaba—. Y le contrataré para que solo trabaje bajo mis órdenes. Por supuesto, peinará únicamente a influencers , famosos, políticos, nobles, presentadores de televisión y jugadores de fútbol de primera división».