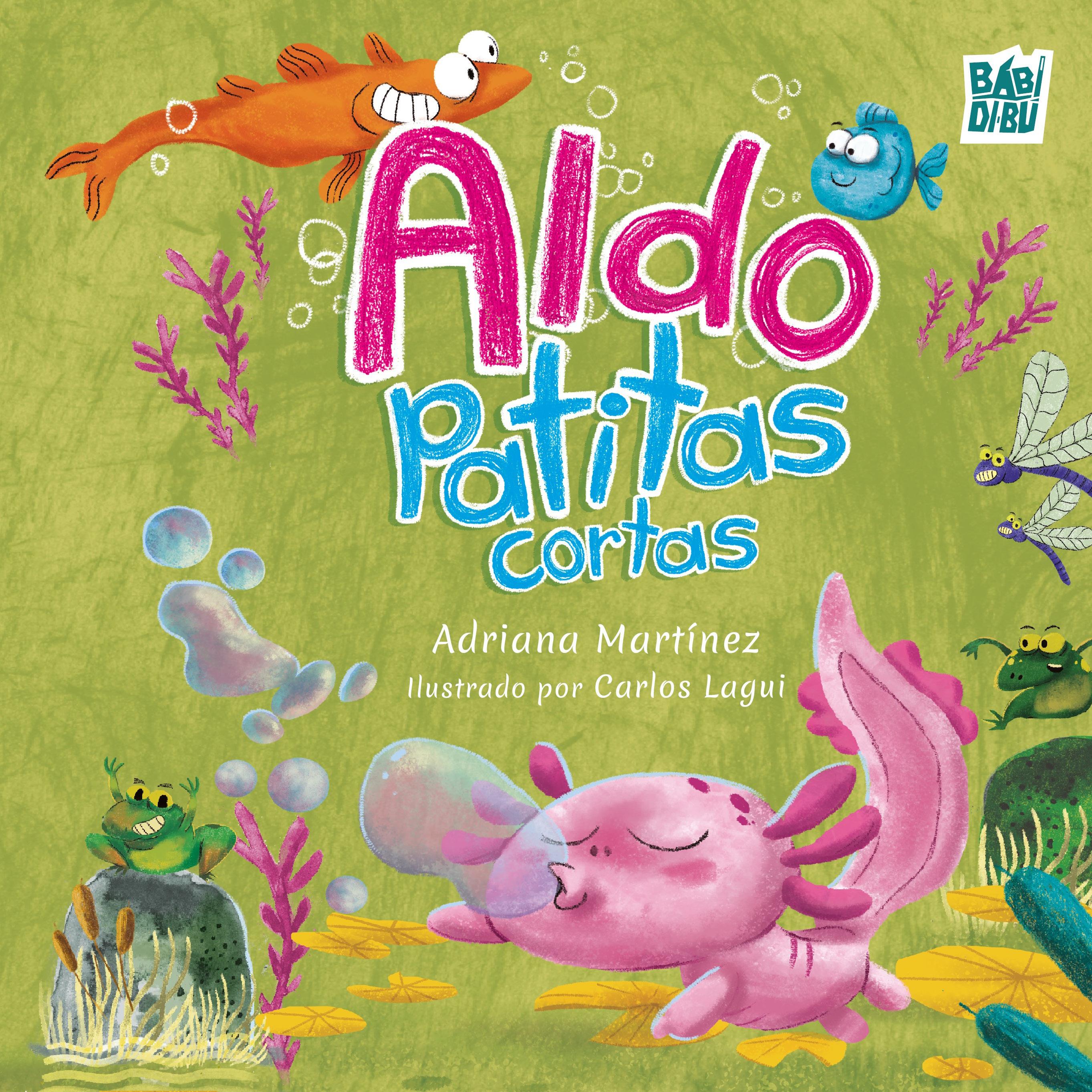

Había una vez, en un lago de México, un pequeño ajolote llamado Aldo, que era un tanto peculiar. A pesar de tener una preciosa piel blanca y rosada y unas branquias externas que parecían una corona, tenía un cuerpo muy alargado y unas patas muy cortitas.

A diferencia de las ranas con las que convivía en el lago, Aldo no podía dar grandes saltos ni croar muy alto. Tampoco podía nadar tan rápido como los peces, ni salir volando como las libélulas.

Por eso, el resto de los animales con los que vivía se reían y burlaban de él.

—¡Mira, Aldo no sabe saltar! —dijo Mariana, la rana, mientras le señalaba riéndose.

—¡Ni siquiera tiene pinzas! —apuntó Alejo, el cangrejo.

—Pero ¿cómo vas a nadar, Aldo, con esas patitas tan cortas? —exclamó un pez azulado nadando muy rápido.

—¡Aldo patitas cortas, Aldo patitas cortas! —coreaban los peces.

El ajolote Aldo estaba muy triste, porque sentía que no valía para nada y que nadie le quería.

Un día, Josefa, la rana jefa, convocó una reunión de urgencia con todos los habitantes del lago. El lago estaba en peligro, pues unas tortugas muy curiosas se habían colado y estaban comiéndose todas las reservas de comida que habían acumulado para los próximos meses. Necesitaban que alguien hiciera algo y espantara a esas traviesas tortugas.