Depuis presque 80 ans, le Festival d’Avignon fait vibrer l’été des professionnels comme des amateurs de théâtre. Tous les mois de juillet, la Cité des Papes vit au rythme des pas des festivaliers, les scènes de la ville résonnent des mots des comédiens et ses murs se parent de milliers d’affiches de spectacles. Depuis quelques années, la Revue W+B entend mettre en lumière la présence des artistes de Wallonie-Bruxelles dans ce festival à la renommée internationale. En effet, les compagnies de la FWB investissent de plus en plus les scènes avignonnaises, faisant le pari de pouvoir rayonner sur les scènes étrangères grâce à leur présence à Avignon. Qu’il s’agisse de créations, de reprises, de productions nationales ou de coproductions avec

des structures d’autres pays, la scène de Wallonie-Bruxelles s’impose par la qualité des spectacles proposés et le professionnalisme de ses artistes.

Toujours dans le domaine de la culture, nous vous invitons à découvrir le Réseau Danse Wallon, le duo musical Colt et le créateur Jean-Paul Lespagnard. Nous nous intéressons également à l’insertion professionnelle de jeunes, à l’engagement de l’APEFE pour l’économie sociale et solidaire au Maroc ainsi qu’aux sociétés Karno Energy et Sunrise. Enfin, nous partons nous balader dans le magnifique Parc National de la Vallée de la Semois.

Bonne lecture !

Téléchargez la revue sur www.wbi.be/rwb/

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Emmanuelle Stekke - e.stekke@wbi.be

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

Nicolas Willems - n.willems@wbi.be

COLLABORATIONS

Marie-Catherine Duchêne, Fanny Tabart, Laurence Hermand et Anne Neuville

CONCEPTION ET RÉALISATION

Octopus Creative Communication www.8pus.be

IMPRESSION

Graphius www.graphius.com

ÉDITRICE RESPONSABLE

Pascale Delcomminette

Place Sainctelette 2

B-1080 Bruxelles

La Cour d'honneur du Palais des Papes, lieu emblématique du Festival d'Avignon © Christophe Raynaud de Lage

28 Mode

Avignon, espace-temps

Colt s'abime le cœur mais incendie le nôtre

Le Réseau Danse Wallon, un nouvel outil au service de l'art chorégraphique en Wallonie

Tourisme

29.000 jolis hectares et Semois, Semois, Semois…

Jean-Paul Lespagnard, l’enfant terrible de la mode belge 32 Jeunesse

L’insertion professionnelle des jeunes 36 Coopération internationale

L’APEFE s’engage pour l’économie sociale et solidaire au Maroc

40 Innovation

Une décarbonation qui unit les citoyens 46 Entreprise

Sunrise, son capteur de détection de l’apnée du sommeil capte de plus en plus le marché américain

50 Survols

« Prélude de Pan », Clara

Hédouin, 2025

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Avignon , c’est une histoire de mots dans l’air du soir, de lieux historiques et d’autres renouvelés, des passions d’un été et de toutes les années. Avignon, c’est une fête de Théâtre qui se déploie depuis maintenant presque 80 ans dans l’espace et dans le temps. L’espace et le temps d’un festival, mais aussi l’espace et le temps des festivaliers, des revendications et des histoires. Évocation, cru 2025.

« Je suis toi dans les mots ». C’est par cette phrase de Mahmoud Darwich que Tiago Rodrigues, directeur du Festival d’Avignon, ouvrait sa 79e édition, le 5 juillet dernier. Un festival qui invitait l’arabe par les mots, l’espace des corps par la danse et les temps du monde par sa diversité de fonds et formes. Un festival pour se glisser dans d’autres vies, d’autres lieux et d’autres temporalités que les nôtres.

Car le festival, depuis les presque 80 ans qu’il existe, bouleverse pour tous les spectateurs, d’un jour, de toujours, professionnels ou passionnels, le rapport à l’espace et au temps. Et particulièrement cette année, pendant les 22 jours, 300 représentations et 42 spectacles de la programmation du IN. D’abord, il y a, depuis trois ans, cette langue invitée, qui se glisse au festival, s’imposant à chaque début de représentation, après le français et l’anglais, rappelant de ne prendre aucune photo et d’éteindre son téléphone. Une langue qui dessine les contours d’un espace et d’un temps précis. Cette année, la langue arabe nous emmenait, nous spectateurs, loin d’Avignon et de son effervescence théâtrale.

« La Cabane d'Alexandra Kollontaï », Christine Delmotte-Weber

© J. Van Belle – WBI

• NÔT, Marlene Monteira Freitas, dates à venir au KFDA, Bruxelles.

• When I Saw the Sea, Ali Chahrour, 09 au 11/12, Les Tanneurs, Bruxelles

• Laaroussa Quartet, Selma et Sofiane, les 28/01/26, La Raffinerie (Bruxelles), et 30/01/26, Ecuries (Charleroi)

• Brel, Solal Mariotte et ATDK, 27 et 28/08, Intime Festival (Namur), 26 au 29/11, De Singel (Anvers), 31/03 au 02/04/2026, Théâtre National (Bruxelles), avant Gand, Hasselt, Paris et Deinze (toutes les dates : rosas.be)

• Delirious Night, Mette Ingvarsten, 01 et 02/10, Viernulvier (Gand), 18/10, Ecuries (Charleroi – navette depuis Bruxelles), 13/11 (Deinze).

• La Distance, Tiago Rodrigues, les 10 et 11/10/2025, De Singel (Anvers).

• Every-Body-Knows…., Mohamed Toukabri, le 20/09, KAAP (Brugge/Oostende) les 23 et 24/10, Beursschouwburg (Bruxelles), les 29 et 30/10, Viernulvier (Gand), le 5/11, Theater Antigone (Courtrai), le 20/11, Corso (Anvers), le 22/11, CC Sint-Niklaas, le 27/11, CC De Factorij (Zaventem), du 24 au 28 /03/2026, Théâtre Les Tanneurs (Bruxelles).

• Affaires familiales, Emilie Rousset, du 19/09 au 03/10/25, Théâtre de la Bastille, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

• Mami, de Mario Banushi, Théâtre de Liège, dates à venir.

• Israel et Mohamed, Israel Galvan et Mohamed El Khatib, du 26 au 30/11, Théâtre National (Bruxelles).

« Annette », Clémentine Colpin © J. Van Belle – WBI

D’abord parce que choisir l’arabe dans nos temps politiquement secoués, en pleine crise au Proche Orient, c’est oser l’irruption d’un réel espace-temps de douleurs, mais aussi d’espoirs, dans un quotidien festivalier souvent confortable – le pire inconfort étant le peu de place pour les jambes dans les gradins de la carrière Boulbon, les toilettes sèches au cloître des Carmes, le début d’un spectacle différé suite à un souci technique pour Israël et Mohamed, le malaise d’une spectatrice nécessitant l’interruption du Sommet de Marthaler… Bref, l’inconfort luxueux. Et là-dedans, surgit cette langue. Cette langue comme mille pays et territoires qui nous semblent lointains, mais se rapprochent par le pouvoir de mots et de sensibilité autres.

« Delirious Night », Mette Ingvartsen, 2025 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Parmi les spectacles qui mettaient à l’honneur la langue arabe, et, avec elle, un processus de travail, un abord du théâtre différents, il y avait le sublime When I saw the sea. Dans une lumière crue qui bouleverse la noirceur, trois éthiopiennes immigrées au Liban racontent leur calvaire, prisonnières là-bas du système Kafala. Un système qui prive totalement de liberté le personnel de maison des libanais nantis. Les trois femmes interprètent leur propre histoire, la disent, la vivent, la dansent, accompagnées au plateau par deux musiciens. Elles sont sublimes de vérité, droiture et exigence théâtrales. « En septembre dernier, je tentais de fuir les bombardements israéliens sur Beyrouth avec ma famille vers un abri », confiait en début de festival Ali Chahrour au quotidien Libération. « Autour de moi, des travailleuses migrantes erraient dans les rues après avoir été laissées totalement seules par leurs employeurs qui avaient fui la guerre. Sans argent, sans passeport. Terrorisées, elles n’avaient nulle part où aller. Sur la corniche de Beyrouth, face à la mer, elles se sont regroupées. Au milieu de ce drame,

« Fast », Inti Théâtre

© J. Van Belle – WBI

une femme souriait. Elle disait : ‘C’est la première fois que je vois la mer au Liban !’. Elle était si heureuse dans cette tragédie, si vivante ! C’est avec ces femmes, celles de la plage, d’autres aussi qui sont parvenues à se libérer du Kafala et militent depuis pour son abolition, que j’ai monté mon spectacle ». Un spectacle qui recrée un espace, réel et vivant, un espace de libération et de parole, d’actes et de corps. Un espace sublime et lumineux, malgré la douleur du parcours. Un espace qui persistera longtemps après qu’on ait quitté la salle de la FabricA où se jouait le spectacle.

Toujours en plein dans le monde arabe, les sœur et frère tunisiens Selma et Sofiane Ouissi portent au plateau un hommage dansé à la technique ancestrale des potières de la ville de Sejnane en Tunisie. Leur Laaroussa Quartet est un quatuor de gestes précis mimant ceux des potières, exécutés par des danseuses formées par le duo, vidéo des potières en écran de fond, violon dissonant et chants originaux, pour un ballet en force et sensibilité qui raconte ces femmes et leur résistance sublime. Et un espace se recrée alors, dans la même FabricA, celui de la complicité de ces femmes, celui d’un

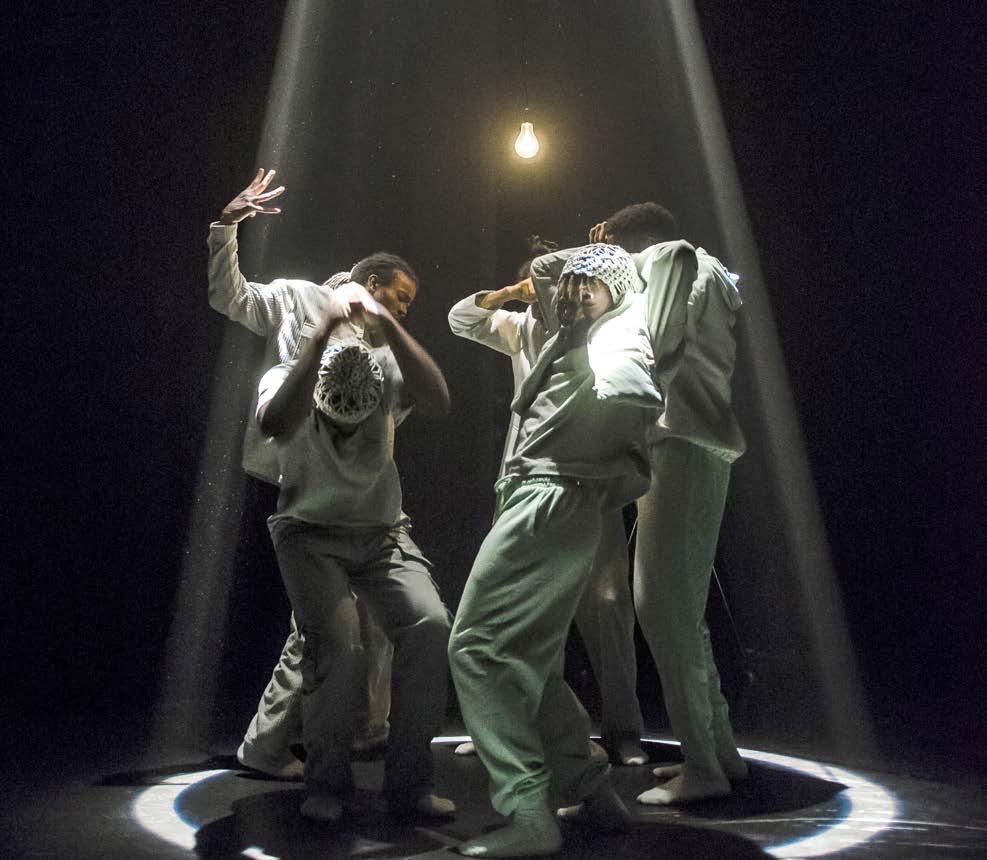

savoir ancestral, celui d’une rencontre, d’une fabrication. Celui d’un ailleurs, qui transporte le temps de ce quartet gesticulé certainement, mais avec douceur. Radouan Mriziga souhaitait quant à lui, avec Magec/The Desert, évoquer la force du désert marocain, dans les danses mêlant hip hop et contemporain de ses quatre interprètes : masques et objets folkloriques, une DJ masquée en fond de scène, effets IA sur lune dressée en surplomb de plateau, danses de groupe ou soli, un ensemble qui vaut le détour. Et puis, il y a le magistral Every-bodyknowswhat-tomorrow-brings-and-weallknow-what-happened-yesterday, du belgo-tunisien Mohamed Toubakri. Un spectacle qui invite l’arabe en mots, ceux de l’artiste tunisienne Essia Jaïbi, poésie réflexive projetée sur le mur de fond. Lui, Mohamed, performera une heure durant, glissant sans cesse de l’exigence de la danse classique à la liberté technique du hip hop. L’espace ouvert par ce spectacle hors norme, hors du temps, hors des frontières, invite à réfléchir à nos corps, qui disent l’identité, l’histoire, le lieu. Le tout enrobé de costumes simples mais évocateurs, invitant le spectateur dans un lieu que le danseur interroge par le corps.

« La Sœur de Jésus-Christ », Compagnie Belle de Nuit

© J. Van Belle – WBI

ET MAINTENANT

L’espace-temps, c’est également une notion que Tiago Rodrigues, directeur du festival, proposait de scruter, inventer, interroger, à l’aune de nos crises planétaires, avec son touchant La Distance. La distance, c’est celle qui sépare un père - sublime Adama Diop, acteur fidèle du directeur- et sa fille de plateau - profonde Alison Dechamps. Tous les deux ne se comprennent plus, ou plus vraiment. Et ce n’est pas le gouffre entre la Terre, où est resté le père, et Mars, où a décidé de s’exiler la fille pour y mener une existence différente, réinventée, loin des délires du Monde, qui est à l’origine de cette distance. La distance est philosophiquement temporelle, entre un père tourné vers les souvenirs et une fille radicalement demandeuse d’un demain qui change, parfois au prix d’énormes sacrifices, ceux de ses souvenirs en particulier. Touchant, réflexif, déroutant dans ses interrogations, La Distance nous emmène loin et proche à la fois, sur le plateau tournant de la scénographie, sur le plateau tournant de nos sentiments face au monde et ses géographies de sensibles complexes.

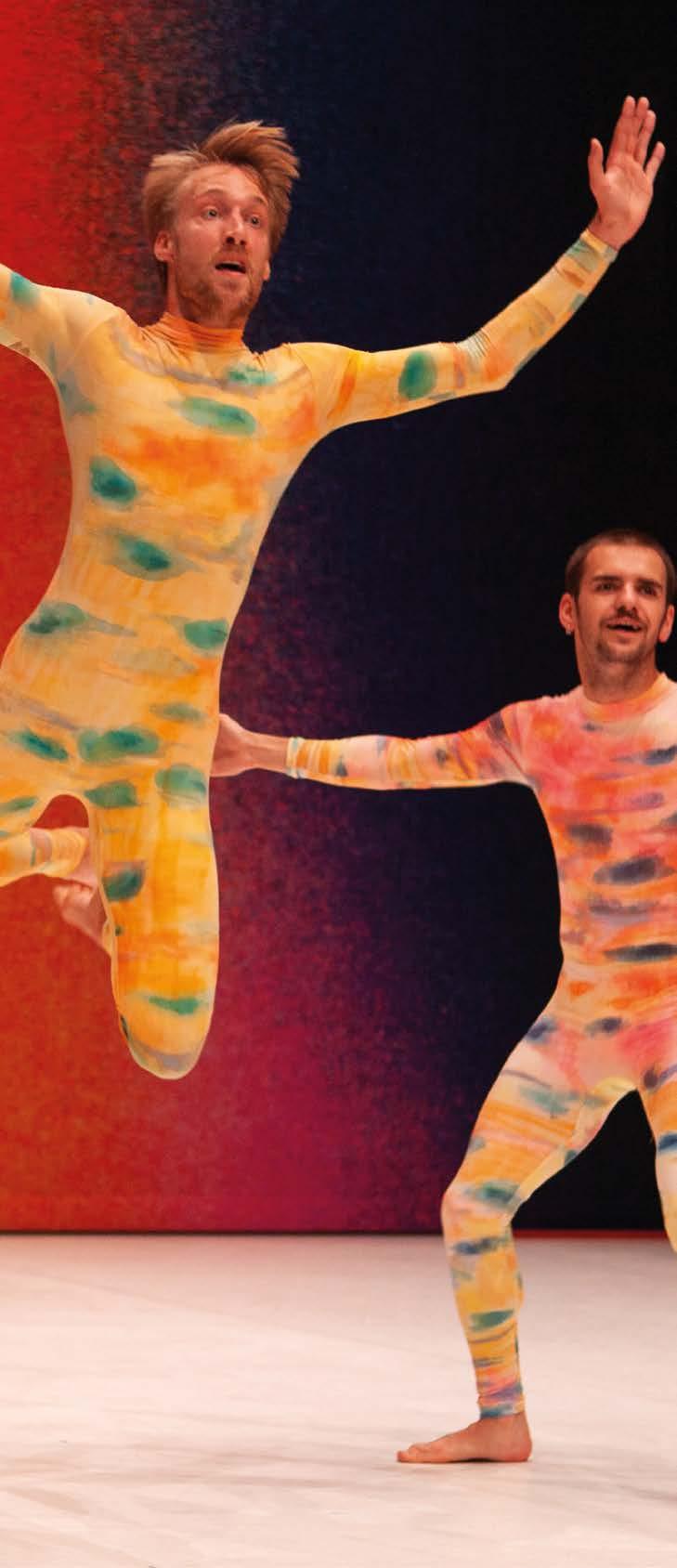

Ce monde parfois immonde était le sujet d’un autre espace-temps, celui que Mette Ingvarsten propose avec son Delirious Night. Dans la cour du lycée Saint Joseph, ses danseurs affrontaient, sous les néons pseudo-guinguette et aux sons percussifs d’une batterie entêtante, une soirée qui s’étire entre débauches, extases et sentiments de peur, d’horreur. Et les spectateurs de voyager dans un espace de fête perdue - celui de notre contemporain ? - le temps suspendu du spectacle.

Les

lundis belges, Fédération Belge des Professionnels de l’Humour

© J. Van Belle – WBI

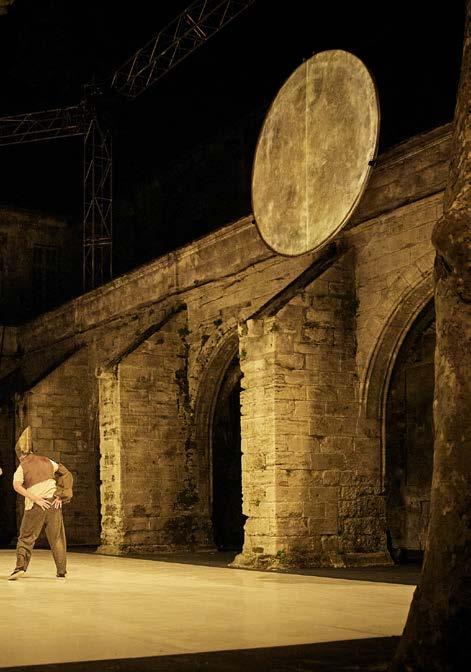

Mais le Festival d’Avignon ne serait rien sans ses espaces historiques. Retour dans le passé, en 1947, quand René Char et Christian Zervos proposent à Jean Vilar de mettre en scène Meurtre dans la cathédrale, de T.S. Eliott, dans la cour d’honneur du Palais des Papes, alors que Zervos, critique d’art, organiserait une exposition d’art moderne dans la chapelle du même palais. Palais des papes, meurtre en cathédrale. C'est trop pour Vilar qui accepte à moitié : il mettra en scène dans ce décor fastueux (et ô combien piégeux) la tragédie shakespearienne Richard II et La Terrasse de midi de Clavel. Le festival - appelé Semaine d’art en Avignon dans ses premiers temps - est né, vive le festival. Et vive cette cour d’honneur complexe, qui en a vu plus d’un se casser les dents sur la scénographie qu’elle impose. Mais, en réalité, la « Cour », c’est aussi un décorum. C’est faire la file devant un monument impressionnant. C’est se perdre dans les dédales des coursives des immenses gradins. C’est arriver à sa place, et être - que ce soit la première ou la vingtième fois - impressionné par ce décor d’Histoire et d’histoires. C’est avoir cette sensation de partage unique. Cette année, celle qui se collait la première à la Cour, ce fut Marlene Monteiro Freitas, avec son Nôt, inspiration (très très) libre des Contes de Mille et Une nuit. Un spectacle (qui semble) long et qui, nous glisse-t-on, fut raccourci durant ses représentations avignonnaises. Un spectacle, nous dit-on encore en off, qui aurait souffert du rabais des finances qui lui furent attribuées, le nombre de danseurs en scène étant réduit. Un spectacle qui présentait un pan de décor inutilisé, en fond de scène, laissant essentiellement l’avant-scène dans sa largeur être exploitée par les danseuses et danseurs à l’esthétique grandguignolesque et grimaçante reconnaissable de la chorégraphe. On attend impatiemment que tout soit rassemblé dans un espacetemps moins rituellement imposant pour profiter pleinement du déploiement de la qualité de travail de cette passionnante et foisonnante artiste cap-verdienne. Chez nous, ce sera l’été prochain.

TEMPS PERDUS

Puis quand on pense histoire du festival, on ne peut pas ne pas revenir sur un de ses slogans historiques : « La nuit, les pierres, le spectacle et le rêve ». Mais aujourd’hui, le rêve du présent est malheureusement devenu cauchemar, et au sein des pierres s’invitent les revendications des temps, les rêves sont souvent appel pressant d’un futur apaisé. Ainsi, dans cette même cour d’honneur, on a pu applaudir un hommage émouvant à la chanteuse

Oum Kalthoum. La Voix des Femmes se voulait pont entre passé et présent, pour adoucir ce dernier des espoirs d’hier, ailleurs. Au cloitre des Carmes, c’est Le Procès Pelicot, qui a foudroyé la ville lorsqu’il se tenait en son tribunal, que Milo Rau adaptait en lecture au casting multiforme et brillant (Ariane Ascaride interprétait Gisèle Pelicot). Un moment suspendu et bouleversant qui tentait de perpétuer la volonté de Gisèle Pelicot, celle de faire changer la honte de camp, en montrant, disant, témoignant.

Autre espace, celui hors des murs, hors de la ville, ce tiers-lieu investi de plus en plus au fil des ans par le festival et qui s’est réinventé, dans les fourrés, militant écologique avec l’adaptation du Prélude de Pan de Giono par Clara Hedouin (le spectacle avait été présenté en ouverture de saison du National à Marchin, l’an dernier, ndlr). Passer de l’espace des spectateurs à celui des témoins, des visionnaires du présent, des acteurs du futur, dire et redire et refaire pour que les temps demain soient changement. Voici, aussi, la force de l’espace-temps renouvelé de ce Festival d’Avignon et de ses champs de batailles de mots.

« NÔT », Marlene Monteiro Freitas, 2025 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

DE TEMPS EN TEMPS

Et puis, au Festival d’Avignon, il y a le temps. Le temps qui s’écoule, vite ou moins vite selon les affinités que l’on a avec le spectacle que l’on voit. Les aficionados pouvaient cette année découvrir ou redécouvrir les huit heures du Soulier de Satin, qui après avoir conquis la cour d’honneur en 1987 dans la mise en scène de Vitez, illuminait cette année la même cour, entracte toutes les heures et demie, dans la mise en scène « Comédie Française » d’Eric Ruf. De quoi traverser le Temps et les temps.

Des Temps qui cette année, pour une fois, se conjuguaient au même temps pour le IN et le OFF, ces deux derniers marchant main dans la main aux mêmes dates, filant tout le mois de juillet pareillement, du 5 au 26 pour être précise. Un presque mois où l’on pouvait ainsi courir d’un cloître à un minuscule théâtre, de la Cour d’honneur à la cour des Doms ou de la Manufacture. Le temps pour tous, spectacles sélectionnés du IN ou artistes (parfois) mercenaires du OFF, spectateurs en commun, était le même.

Et puis évidemment, dans le OFF, il y a cet espace-temps si particulier pour nous, les Belges. Le Théâtre des Doms. Un îlot de théâtre noir-jaune-rouge au pied du rocher du même nom, à flanc de palais. La vitrine à l’année de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) est en effet un fief, un navire nouvellement dirigé par Sandrine Bergot succédant à Alain Cofino Gomez. Sandrine souhaite imposer la présence du lieu à l’année, en partenariat avec les structures culturelles avignonnaises. Ancrer la belgitude en Avignon, la mâtinant de l’existant - on pense notamment à cette collaboration historique renouvelée avec l’AJMI. Pour ce qui était du festival de cette année, Sandrine a souhaité mélanger les temporalités, puisqu’elle a accueilli tant des créations toutes neuves que des spectacles qui ont déjà tourné en FWB, histoire de leur offrir une nouvelle vie, ailleurs, plus loin. Ainsi, on a pu (ré)appplaudir La Sœur de Jésus Christ (à guichet fermé dès le troisième jour), Fast (notre coup de cœur du festival, spectacle documenté, enlevé et habité sur

la fast fashion), Annette, sa gouaille et son histoire de vie libre et libérée ou La Fracture, danse de vidéos familiales du corps, des mots et des dessins de Yasmina Yahiatène autour d’un alcoolisme paternel douloureusement mêlé de guerre d’Algérie.

Entre autres productions. Le Théâtre Episcène – autre fief noirjaune-rouge dont on vous avait parlé dans un numéro précédent, ndlrfédérait les foules autour de sa belgitude. S’y jouait notamment la délicate Cabane d’Alexandra Kollontaï et les décalés Lundis (de l’humour) Belge(s), succession chaque lundi de comiques différents du Plat Pays.

Mais Avignon, c’est enfin le manque de temps et de don d’ubiquité pour pouvoir tout voir. Et écrire un article sur Avignon, c’est le manque de temps et d’espace pour pouvoir parler de tout. On aurait voulu pouvoir s’épancher encore sur la carrière de Boulbon, site excentré et magique, exploité depuis l’historique Mahabharata de Peter Brook (1985), écrin cette année du Brel de Solal Mariotte et Anne Teresa De Keersmaeker (ATDK). Le

lieu imprimait ses courbes et ses pierres acérées aux projections du Nord de notre mer, embrassées par la danse des deux interprètes pantomimiques. On aurait voulu dire les rires qui suspendaient le temps pour le public, têtes blondes et lunettes de vue confondues, deux temps qui n’en faisaient plus qu’un devant le génial Fusées de Jeanne Candel, notre coup de cœur du IN. Un spectacle tout public, deux cosmonautes, une intelligence artificielle en chair et en os, une pianiste et… beaucoup plus. On aurait voulu pouvoir transmettre le sublime hommage/ règlement de comptes jubilatoire et ultra-sensible de Mohamed El Khatib et Israel Galvan à leurs pères – Israel et Mohamed. Tour de force, suspens de temps au cloître des Carmes, incursion de l’Andalousie et du Maghreb, humour corrosif (Mohamed) et virtuosité grimaço-dansée (Israel) pour une heure et demie de spectacle sur le fil des émotions. On aurait voulu raconter cette Lettre de Milo Rau, tournant son histoire, oscillant entre passé et présent, réalité et fiction, de village en village en décentralisation hors Avignon.

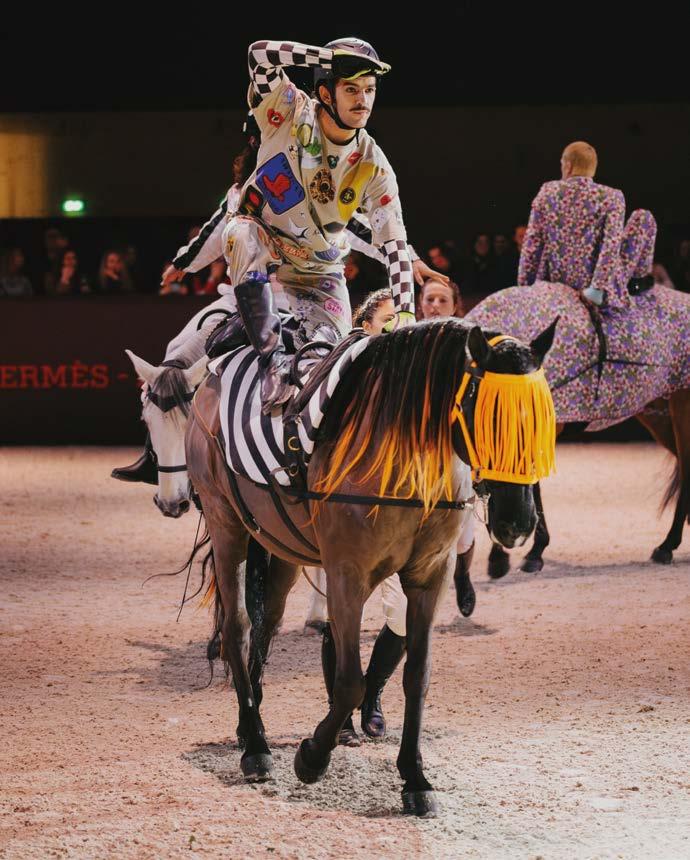

On aurait aussi voulu souligner que le temps peut s’effacer, même et peutêtre surtout devant du théâtre documentaire, des deux heures trente du brillant Affaires Familiales d’Emilie Rousset, condensé de douleurs du monde judiciaire quand il doit défendre les délicates affaires, incestes, enlèvements d’enfants, adoptions par couple homosexuel, refus de rapports dans un couple… On aurait adoré dire le voyage mordant du duo Jans et Lander avec Coin Operated, mini-bout de soirée en chevauchée chorégraphiée sur deux canassons de manège blanc immaculé, mis en mouvement par les euros glissés par les spectateurs dans le monnayeur. On aurait voulu être là encore et partout où nous n’avons pas pu. On aurait voulu pouvoir raconter tout ça et plus encore.

Mais si c’était justement ça, Avignon et son festival ? Un temps et un espace particuliers, qui en concentrent mille et mille encore, d’espaces et de temps. Tant et si bien qu’il est ce que le théâtre est le plus, un temps et un espace qui se diffractent, en autant de spectateurs et d’expériences, en autant de chemins de visionnage, de sensations et d’émotions. Parce que vivre Avignon, c’est une aventure multiple, qui explose la réalité en prisme de sensations… qui durent longtemps et ailleurs après que le rideau se baisse sur la dernière édition. Et qui pousse à envisager autrement l’espace et le temps. Ce qui nous fait dire : Avignon est terminé, vive(ment) Avignon 80e moisson. Pour (encore) plus d’espaces et de temps, forcément !

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

« Magec / The Desert », Radouan Mriziga, 2025

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Le 13 juillet, en amont du spectacle Mami, soutenu par le réseau et qui se jouera à Liège durant cette saison, se déroulait à Avignon la conférence de presse du réseau Prospero New (New European Wave), anciennement Prospero (fondé en 2006). Tiago Rodrigues, directeur du Festival, et Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, présidaient cette dernière. Le Festival d’Avignon rejoint le réseau, dans un souci d’efficacité renforcée. En effet, intégrer à la structure des événements internationaux et ouverts tels les festivals ne peut qu’être bénéfique à la circulation des spectacles. Le réseau est soutenu par la Commission européenne jusqu’en 2028 et compte 19 théâtres et festivals européens. L’objectif affirmé de la structure est de soutenir, en diffusions, coproductions, résidences et mentorats, jusqu’à 200 artistes européens. Y participent : le Théâtre de Liège (à la coordination), le Festival Temorada Alta (Espagne), le Centre culturel de Belem (Portugal), l’Ivan Zajc Croatian National Theatre (Croatie), le Dublin Theatre Festival (Irlande), l’Emilia Romagna Teatro Fondazione (Italie), le Göteborg Dance and Theatre Festival (Suède), le Festival d’Avignon (France), l’Ivan Franko National Academic Drama Theatre (Ukraine), l’Ivan Kaunas National Drama Theatre (Lituanie), le National Theatre Prague (République Tchèque), le NT Gent (Belgique), l’Onassis Stegi (Grèce), le Powszechny Theatre (Pologne), la Schaubühne am Lehniner Platz (Allemagne), le Sibiu International Theatre Festival (Roumanie), le Tbilisi International Theatre Festival (Georgie) et le Wiener Festwochen (Autriche). Autant de pays et de structures pour faire rayonner l’art et agrandir les territoires et les temporalités.

Par Catherine Haxhe

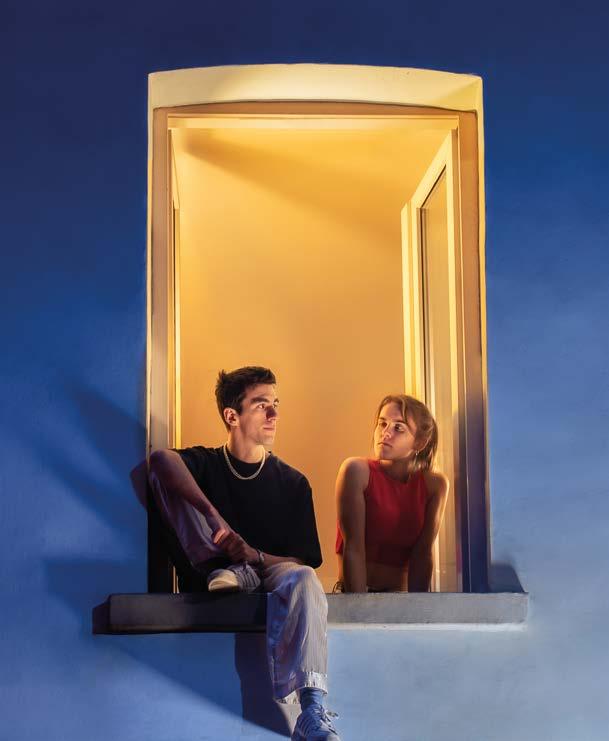

Sorti le 6 juin , le premier album du groupe Colt a peut-être la saveur d’un cœur abimé mais aussi celle de l’été qui revient, jaillissement de lumière et de chaleur. La passion qui dévore et envahit. Le feu. A l’instar de celui, « grand », qu’on allumait jadis dans les villages, symbole de purification et du retour à la lumière.

Colt est insaisissable et marque dès la première écoute. Après deux EP, des tournées sold out, une nomination aux NRJ Music Awards et des singles remarqués (dont Insomnies avec 10 millions de streams), voici que le duo nous offre un premier album electro-pop brûlant et intime, dans lequel l’énergie et l’émotion se font face.

Parlons-en justement du duo ! Colt Seavers, ça vous dit quelque chose ? Pour les plus vieux d’entre nous, ce cascadeur et chasseur de primes hollywoodien, c’était un « homme qui tombe à pic ». D’accord l’enchaînement est facile, pourtant cet album tombe tout à fait à pic en cet été 2025. Car quand tout semble partir en vrille, il faut bien l’avouer, retrouver la fougue, le goût doux amer et les questionnements de son adolescence, ça fait du bien.

Colt, quel nom ! Ça claque et ça fait mouche. D’ailleurs quand vous tapez « colt » dans les recherches internet, Coline et Antoine arrivent bien avant le revolver, arme la plus répandue dans le Far West, développé pour la cavalerie des EtatsUnis par la société Colt en 1872 et adopté par l'armée américaine en 1873. Bref, Colt, contraction des deux prénoms du groupe, Coline Debry et Toitoine comme l’appellent ses proches, tire juste. C’est qu’ils se connaissent depuis toujours. Ils se sont rencontrés dans les mouvements de jeunesse, là où la fraternité surpasse tout. Ça ne donne pas à tous les coups (de feu colt) une bonne musique, mais quand plus tard, aux débuts des études, on se recroise et qu’on se rend compte que chacun rêve secrètement de vivre de sa passion, la musique, on tente quelque chose. Le mariage de deux styles par exemple. Antoine est formé au classique, expérimente la musique, ne déteste pas s’enfermer

dans sa chambre pour bricoler des sons sur des machines, touche à la composition de musique de films et découvre tardivement la pop. Coline, elle, rêve de journalisme, mais aussi de comédies musicales et de chant lyrique sur lesquels elle s’est formée. Solaire, elle est déjà prête à monter sur scène. Tout semble les opposer et pourtant leur rencontre est évidente. Coline emmène Antoine sur des chemins inconnus, Antoine temporise. Elle est pressée de grandir : consciente d’être queer, elle se questionne sur son identité et son avenir. L’émulation est immédiate, et après un temps passé à chanter en anglais, le duo décide de s’assumer pleinement, en français. Après leurs concerts complets à l'Ancienne Belgique à Bruxelles et à La Cigale à Paris, ils se lancent sur les routes pour une trentaine de dates à travers la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse.

« On a commencé à bricoler des petites choses, se souvient Coline, on mettait sur le web des ‘feat’, Toitoine featuring Coline, Coline Featuring Toitoine, on se marrait. Antoine s’est de plus en plus occupé de production musicale et moi de la mélodie et l’écriture de texte, on se complétait plutôt bien ». « C’est encore le cas maintenant, intervient Antoine, tu parles au passé, c’est bizarre (rires). Mais c’est vrai qu’on apprend de plus en plus à croiser les compétences ».

Pour les thématiques choisies, ils se nourrissent l’un l’autre. Dans l’engagement, ils sont sur la même longueur d’onde, ils ont souvent parlé de ce qui les touche, comme des amis. Coline s’inspire beaucoup de sa vie, de ses émotions. Antoine y apporte ensuite sa vision de choses, pour câliner tout ça.

© Romain Garcin

DOUCE-AMÈRE

QUI S’AFFINE

Avec cet album Saveur Cœur Abimé, Colt marque une étape essentielle de sa jeune carrière. Par ses évocations très justes de l’amour, de la mort ou sa célébration des communautés queer, le groupe livre son projet le plus personnel. « C’est vrai que certains sujets me touchent plus, comme lorsque j’ai fait mon coming out. Cela concernait moins Antoine mais il a été un support formidable. Cette ambition se retrouve jusque dans notre production : nos compositions multiplient influences et variations ». Pour la première fois, le groupe a en effet travaillé avec des musiciens qui ont rejoué certaines parties des productions.

Saveur Cœur Abimé évoque autant la fougue electro-pop de Lorde et Billie Eilish, les compositions atmosphériques de Rachmaninov et Labrinth ou encore la finesse d’écriture de Balavoine. D’ailleurs,

si Colt a commencé par composer en langue anglaise, ils se sont vite tournés vers le français. « Cela nous paraissait évident, précise Coline, mais avant ça, je devais travailler ma plume en français. Ça me paraissait plus compliqué. C’est plus difficile de se révéler dans sa langue maternelle, je trouve, ça peut être vite nunuche. Car que cela soit dans les paroles ou la musique, on essaie de se saisir d’une émotion et d’aller jusqu’au bout. On a commencé avec La salle aux lumières, on s’est dit ah oui celle-là, on va essayer de la sortir en français ».

Et les angoisses sur le métier ? Cela semble toucher chaque artiste, ce fameux syndrome de l’usurpateur, Coline et Antoine n’y ont pas échappé. « Ce moment où l’on s’est rendu compte que cela prenait, que le projet Colt décollait et nous dépassait, Milles vies était là pour nous rappeler que tout reste à faire et que cela peut s’arrêter n’importe quand. Je ne voulais pas que cela me prenne trop la tête ».

Les mots de Coline sur la musique d’Antoine sont en effet là pour l’exprimer : « vos bras dans le ciel toujours plus que la veille mais mon cœur me rappelle que j’dois rester sur terre ».

Antoine ajoute : « On n’a pas d’objectif bien défini, pour l’instant on prend toutes les occasions qui se présentent à nous. On a la chance que cela se passe bien pour nous. En Allemagne, par exemple, ils aiment beaucoup la musique francophone. Dans quelques mois, nous irons aussi jouer en Islande et aux Pays-Bas. Les artistes belges comme Stromae et Angèle ont ouvert la voie » « C’est vrai qu’on a la chance d’être hyperconnecté, poursuit Coline, de pouvoir écouter et découvrir tellement de choses via le web et les plateformes. Je pense à Konoba par exemple, qui a complètement percé en Géorgie. C’est génial de se dire que la musique touche des contrées plus lointaines et nous mène vers des moments cocasses et géniaux, un peu comme Antoine le disait avec l’Islande ».

© Ines Chablé

L’aide de Wallonie-Bruxelles International (WBI) a été un véritable coup d’accélérateur. « Nico notre manager le dit tout le temps, témoigne Antoine, nos voyages à New York ou en Suède n’auraient pas pu se faire sans cela. C’est une chance énorme d’avoir de telles structures pour les artistes belges ».

Se laisser mener là où le vent nous pousse, ne pas se laisser envahir par l’angoisse du temps qui passe, cela semble évident quand on est jeune, mais Coline éprouve de sérieuses angoisses sur les pages qui se tournent, comme dans le titre Lâchez moi, inspiré par la grand-mère d’Antoine. Mais quand on a un métier artistique aussi varié et prenant, ça fait passer la pilule, que ce soit sur scène ou en studio. Scène pour Coline, studio pour Antoine ? Coline qui rêvait de comédies musicales adore la scène, on s’en doute. « Mais j’aime aussi le studio. Peut-être pas autant qu’Antoine, mais le plaisir de ce métier c’est la possibilité de faire tout ça. Sans parler des collaborations, des feat, par exemple avec Youssef Swatt’s et DIEGO. C’est vraiment un truc qu’on aime. Comme penser le style graphique, photo et vidéo. Dans tout ce qu’on fait, on s’implique, on adore collaborer avec Benjamin Gelders pour la mise en image ». Et tout ça, cela s’appelle un style. De leur style, on dit qu’il tend vers la « Pop en relation libre », c’est beau et poétique, comme… la saveur d’un cœur abimé mais qui se régénère sans cesse !

« Saveur » comme l’anticipation de l’odeur de soufre de l’allumette, l’excitation de l’étincelle qui jaillit enfin et qu’il faut faire grandir, les premiers questionnements de l’enfance. « Cœur » pour l’urgence du moment présent, l’énergie des flammes qui nous entourent et nous portent, sans savoir s’il faut s’en réjouir ou les craindre – « j’y crois tellement que ça me fait mal », chante Coline dans Invincible, l’un des temps forts de l’album. « Abîmé », pour l’instant d’après, quand il ne reste que des braises et le silence. Avec la promesse que les plus beaux renouveaux naissent des cendres. Et que cet album n’est que le début d’une longue aventure. Dans nos oreilles et sur scène.

Sur scène, Colt le sera très bientôt et pour plusieurs dates. Alors dépéchez-vous de réserver et venez découvrir la saveur de leurs cœurs abimés mais tellement vaillants et lumineux.

• 28/11/25 @ OM, Seraing

• 04/12/25 @ Centre Culturel de Braine-le-Comte

• 05/02/26 @ Ancienne Belgique, Bruxelles

• 18/02/26 @ Trianon, Paris

Single « Insomnies » © Julie Schummer

Par Isabelle Plumhans

Charleroi Danse et Central La Louvière

l’ont rêvé. Aujourd’hui,

ça y est ! La danse a son territoire en Wallonie : le Réseau Danse

Wallon . C’est à Fabienne

Aucant et Vincent

Thirion, respectivement directrice de Charleroi

Danse et directeur de Central à La Louvière

qu’on doit l’initiative, regroupant sept centres culturels et six centres scéniques. L’idée ?

Mieux produire et diffuser la création chorégraphique en Wallonie et soutenir les grandes productions. Entretiens et décryptage.

« Blind », spectacle de Hendrickx Ntela et Pierre Dexter Belleka

© Shino Vision

En 2020, un réseau « officieux », en petit format, existait déjà. C’était sous l’impulsion de Vincent Thirion, peu après son arrivée à la tête de Central à La Louvière. Il s’est officialisé et étoffé de la participation des Centres Scéniques, avec le soutien de Charleroi Danse. « Quand je suis arrivé à La Louvière, en 2017, s’amuse Vincent Thirion (ancien directeur de Charleroi danse, ndlr) on m’a dit : ‘tu vas y faire un second centre chorégraphique’ ». Il n’en fut rien. « Mais je souhaitais promouvoir la danse en tant qu’art qui invite aussi les autres disciplines. Et créer un système de diffusion de la danse dans les centres culturels wallons, lesquels sont souvent réticents à programmer cette même danse, jugeant qu’elle n’est ‘pas faite pour leur public ’ ».

Le manque de médiation adaptée est en effet une première barrière à une diffusion wallonne de l’art dansé. « Une autre barrière, souligne encore Vincent Thirion, est celle des capacités

Fabienne Aucant confirme : « La danse est en avant-dernière position quant aux subventions, juste avant le conte ! ». Et ce, malgré cette réelle dynamique déjà mentionnée plus haut, et confirmée par la directrice de Charleroi Danse : « Cette dynamique de création et de recherche se fait notamment au niveau des langages. La danse s’ouvre au jeune public, aux expressions urbaines, et s’intéresse aux divers développements de notre temps, dont le numérique ». Il s’agissait donc de lui donner enfin la visibilité (wallonne) qu’elle mérite.

techniques des structures d’accueil, parfois inadaptées ». Un constat que lui et Fabienne Aucant ont pu dresser lors de leur tour des centres culturels partenaires, en 2022. Un tour qui leur a permis d’aménager les fiches techniques des spectacles prévus pour tourner dans ces centres, ou d’apporter un support technique à ces mêmes centres. Ce double constat (public et lieux frileux/ lacunes techniques) explique en partie les conclusions de l’Etat des lieux de la diffusion de la danse en Fédération Wallonie-Bruxelles du RAC (avril 2025) : « …nous faisons face à un déficit de la diffusion de la danse en FWB (…). Un spectacle de danse nouvellement créé est rarement joué plus de quelques fois : en moyenne 3 à 4 représentations à Bruxelles, 1 à 2 à Charleroi. Ce faible taux de programmation limite fortement la rencontre entre les œuvres et le public ». Et ceci, malgré une « vitalité artistique, des talents, un grand potentiel de diffusion à l’international, un développement actuel des pratiques chorégraphiques et un public en augmentation ». Par ailleurs, le même rapport souligne le déséquilibre entre la Wallonie et Bruxelles et une centralisation de l’offre chorégraphique dans la Capitale, expliquée « par le soutien spécifique comme le Réseau des Scènes chorégraphiques de la COCOF (9 lieux soutenus annuellement depuis 15 ans) sans équivalent en Wallonie ».

Constat similaire, envies à l’unisson, il n’en fallait pas plus pour que les deux structures unissent leurs forces, de finances et de personnel. « II fallait être interventionniste, affirme Fabienne Aucant lorsqu’elle évoque la création du Réseau Danse Wallon. Même si elle prend « la mesure du temps qu’il va falloir pour faire bouger les choses ». Premier volet au travail du réseau : le consolider et le développer. Et Fabienne Aucant de constater : il faut faire connaître la danse, par la médiation, à tous les niveaux (programmateurs, spectateurs, communicants…). Le second volet concerne la taille des spectacles. La directrice évoque à ce sujet une enquête de Contredanse, centre de ressources, édition et documentation en danse en FWB. Cette enquête établit que le nombre d’interprètes au plateau dans les projets soutenus par la Fédération WallonieBruxelles est passé en moyenne de 3,5 interprètes à 2,5 entre 2000 et 2024. « Or les grands projets, à plus de 6 interprètes au plateau, sont fédérateur d’un large public », souligne Fabienne Aucant. Voilà posé le double objectif du réseau : créer « du grand » et booster la diffusion.

Sur le terrain, deux axes donc. Celui autour des six Centres Scéniques partenaires (des neuf que compte la FWB) qui s’engagent chacun à produire et diffuser tous les deux ans un grand spectacle avec au minimum 6 interprètes au plateau. « Le premier projet choisi, poursuit la directrice, sera Irrésistible Révolution d’Ayelen Parolin. 12 interprètes au plateau ! Il sera créé en avril 2026 au National, avant de tourner dans les centres scéniques du réseau ».

« Simple », spectacle d’Ayelen Parolin © François Declercq

Le deuxième axe se fait autour des Centres Culturels. Concrètement ? Un comité de pilotage a été formé, constitué de personnes aguerries du domaine de la danse. Ce comité a sélectionné 10 spectacles, proposés à tous les Centres Culturels du réseau (proposés, pas imposés : « on n’a jamais forcé qui que ce soit », comme le souligne, rieur, Vincent Thirion) pour programmation. Et c’est là aussi qu’interviennent très concrètement Charleroi Danse et Central, qui s’engagent à co-présenter les spectacles avec ces Centres Culturels d’accueil. Pour ceci, Charleroi et La Louvière fonctionnent pour le moment sur leurs fonds propres, en ‘5050’. Soit 50 pour cent des dépenses pour le Centre Culturel qui accueille et 50 pour cent pour Charleroi et La Louvière, en soutiens financiers et de personnel. Ceci permet aux Centres Culturels de diminuer les coûts et rentrer dans leur budget malgré une certaine prise de risque.

« Habemus Naufragium », spectacle de Silvia Pezzarossi © Simon Gillard

Ce support reste malgré tout un poids pour les deux structures. « On a évidemment toute l’écoute de la Ministre, poursuit à ce sujet Fabienne Aucant, mais on est à la recherche d’un soutien pérenne. Un soutien qui pourra prendre la forme qu’on voudra. Il y a un réel enjeu à trouver les moyens pour développer ce réseau ». Un travail que la directrice souhaite dans la discussion et l’échange. « Tout ce qu’il faut dans ce processus, c’est créer l’étincelle », résume-t-elle.

Puis Fabienne Aucant de voir plus loin. « Si dans un premier temps on sépare les deux axes, diffusion et création de grands formats, pour des questions d’organisation, nous avons en tête l’objectif du printemps 2027 ». Soit l’organisation d’un grand printemps de la danse fédérateur, avec tous les participants du réseau.

« Blind », spectacle de Hendrickx Ntela et Pierre Dexter Belleka ©

Shino Vision

Et Fabienne Aucant de conclure : « J’ai regardé les chiffres 2021, en direct post-covid. Ils prouvent que la danse s’exporte très bien à l’international. On en était à 181 représentations en 2021, contre 209 pour le théâtre. Soit une quasi égalité. Sauf que les moyens pour la création en danse sont trois fois moins importants. Si on compare, il y a moins de compagnies, moins de projets en création, mais autant en termes de diffusion que le théâtre. On aimerait que ce rayonnement hors des frontières ait un pendant en Wallonie ». Car, comme le souligne enfin Vincent Thirion : « La danse, c’est l’affaire de tous. Comme le disait Thierry De Mey, c’est la discipline la plus fédératrice ». Alors, fédérons et dansons, maintenant !

La créatrice est doublement soutenue par le Réseau Danse Wallon. Pour la diffusion de Simple dans les Centres Culturels, mais également pour la création de son spectacle « grand format », Irrésistible Révolution. Entretien.

Comment définiriez-vous ce réseau ?

Comme le résultat d’un travail de fond, construit depuis plusieurs années. L’aboutissement d’une réflexion collective sur l'ancrage et la visibilité de la danse en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur la manière de la rendre plus écologique, en imaginant des projets collaboratifs, solidaires et généreux. Ce réseau permet aux œuvres de s’inscrire dans nos sociétés, de voyager d’une ville à l’autre, de rencontrer les publics et de créer des moments de partage et d’échange, grâce à une mutualisation des moyens.

Quel est son atout majeur ?

Le partage, la rencontre et la circulation locale. Ce réseau permet de créer un lien plus fort entre les artistes, les structures et les publics, dans une dynamique ancrée sur notre terrain.

Que signifie le fait d’avoir été sélectionnée pour une grande forme ?

C’est une vraie reconnaissance du travail que la compagnie mène depuis plus de 20 ans. Je suis très reconnaissante envers ce réseau de partenaires pour cette prise de position forte. Et au-delà de mes projets, je suis heureuse pour le secteur de la danse. C’est une cause pour laquelle nous nous battons depuis longtemps, et c’est une vraie victoire de voir ces grandes maisons et Centres Culturels se réunir pour soutenir des créations chorégraphiques de grande envergure autant que des projets de moyenne et petite taille. Les grands projets deviennent de plus en plus difficiles à produire, ça redonne de l’espoir : il est encore possible de faire produire des pièces ambitieuses.

Que va changer concrètement ce réseau ?

Il transforme la dynamique existante et marque le début d’une nouvelle manière de collaborer, plus structurée et ambitieuse. C’est une invitation à repenser ensemble nos pratiques, à mutualiser les ressources. J'attends une forme de changement pour que la danse contemporaine trouve davantage de place, de temps et de reconnaissance dans le paysage artistique. C’est la première fois, en vingt ans de carrière, que la compagnie bénéficie d’un réseau aussi solide de partenaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec certains d’entre eux, il existe déjà une longue histoire de collaboration, tandis qu’avec d’autres, ce sera notre première aventure commune. On est artiste associée au Théâtre National

« Simple », spectacle d’Ayelen Parolin © François Declercq

Wallonie-Bruxelles depuis 2022. Charleroi Danse et le Théâtre de Liège sont aussi des partenaires de longue date, puisque j’y ai été artiste accompagnée. Mars – Mons arts de la scène est également un fidèle partenaire, qui a accueilli plusieurs de nos pièces et a coproduit notre dernière création. Les nouveaux partenaires du réseau sont Central à La Louvière et le Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve, avec qui nous nous réjouissons d’entamer cette nouvelle collaboration. Ce réseau montre qu’ensemble, nous pouvons aller plus loin, plus fort.

Que souhaitez-vous pour la suite ?

Que ce réseau puisse s’inscrire dans la durée, pour que d’autres projets soient soutenus à l’avenir et que l’art chorégraphique soit plus ancré dans la vie culturelle. La danse est un art inclusif, joyeux et collectif. Je pense que nos sociétés ont besoin de se reconnecter à la puissance du corps, à la danse comme rituel commun, lieu de joie partagée et festivité.

« Ma l’amor mio non muore / Épilogue », spectacle de la Compagnie Wooshing Machine © Stephane Broc

Les 7 Centres Culturels

• CC d’Engis

• CC de Rixensart

• CC du Brabant wallon

• CC de La Louvière

• Le Sablon (Morlanwelz)

• La Maison de la Culture de Marche-en-Famenne

• Le Delta de Namur

https://www.cestcentral.be/ https://charleroi-danse.be/fr https://larac.be/

Les 6 Centres Scéniques

• Mars – Mons Arts de la Scène

• Le Théâtre de Liège

• Le Théâtre National Wallonie-Bruxelles

• Le Théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve

• Charleroi Danse

• Central La Louvière

Saviez-vous que la Wallonie compte deux Parcs Nationaux dont celui de la Vallée de la Semois ?

Pour « explorer, protéger et ressentir ». Tout un programme à deux pas de chez nous.

Chassepierre, un des plus beaux villages de Wallonie situé dans le Parc National de la Vallée de la Semois © WBT - Péripléties

Souvent, pour s’évader, on prend la route du Sud. Direction le Luxembourg vers l’autoroute dite du Soleil qui commence à mériter son nom à partir de Dijon. Pourtant, à la croisée des sentiers secrets et des forêts mystérieuses, l’aventure n’attend pas forcément le bout du monde : elle commence juste au pas de notre porte. Parfois, il suffit de lever les yeux, d’emprunter une route inconnue, loin des autoroutes et, peut-être, des GPS, ou de suivre le murmure d’une rivière pour redécouvrir l’excitation du voyage - là, tout près, dans notre propre région. Et s’il existait un écrin verdoyant où la nature sauvage épouse l’histoire, où chaque colline conte une légende ? Bienvenue en Ardenne, terre d’escapades authentiques et

Les incontournables

• Les châteaux médiévaux de Bouillon et Herbeumont.

• Les dizaines de points de vue exceptionnels le long de la Semois (dont le point de vue du Jambon, inauguré récemment : un belvédère offrant une vue imprenable sur la Semois, qui forme une boucle de deux kilomètres ressemblant à un jambon, un mets local).

• La passerelle de l’Epine (près de Bouillon) - inaugurée en 2020, la passerelle du Moulin de l’Epine est un pont suspendu long de 55 mètres qui est devenu une attraction phare à deux pas de la ville de Bouillon. Elle est située sur l’itinéraire de nombreuses promenades, reliant

notamment celles de Bouillon et de Botassart. Nul doute que le côté photogénique de cette installation vous incitera à vous immortaliser sur ce franchissement de la Semois particulièrement spectaculaire !

• Le mythique GR 16 qui suit le cours de la Semois.

• Plusieurs « Plus beaux Villages de Wallonie » : Laforêt, Chassepierre, Gros-Fays, Our.

• La station de trail d’Herbeumont et de VTT de Vresse.

• Les anciennes ardoisières de Bertrix et Alle-sur-Semois.

• La Route du Tabac, qui vous emmène à la découverte des vestiges de cette culture jadis très populaire dans la vallée.

d’émerveillement à portée de main. Prêts à explorer le tourisme de proximité sous un nouveau jour ? Suivez le guide, l’aventure commence ici, dans le Parc National de la Vallée de la Semois.

Parc National ? Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles ? A moins que ce ne soit en Communauté française de Belgique voire, tout simplement, en Wallonie. Oui, oui.

Jusqu’en 2022, La Belgique comptait un Parc National, celui de la Hoge Kempen en Flandre, créé en 2006. Le Plan de relance post-Covid a permis de doter à son tour la partie sud

• Echappée belle en canoë : une sortie d'une journée en véritable canoë canadien, animée par un Guide de Rivière. Après une initiation technique à la direction et au maniement du canoë biplace, chacun pagaie sur un parcours d'une dizaine de km étalé sur la journée et entrecoupé d'animations.

• L’Abbaye d’Orval, à un jet de pierre de Florenville.

NB : Des portes d’entrée sont en cours d’aménagement dans chacune des huit communes du territoire. En attendant leur ouverture, l’accueil touristique est assuré par les maisons de tourisme, syndicats d’initiative et offices du tourisme.

du pays de deux parcs : le Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse et celui de la Vallée de la Semois. Ces deux parcs ont pour objectifs prioritaires la stimulation du développement économique, social et durable de la région et la préservation de sa biodiversité et de son patrimoine naturel exceptionnel. Ils ont permis le positionnement de la Wallonie comme destination touristique durable majeure. Plusieurs éléments innovants de ces parcs sont intéressants à souligner, nous dit le site qui leur est spécialement dédié. (https://www.semois-parcnational.be).

Ces deux territoires sont cohérents à la fois du point de vue nature et du point de vue tourisme, avec deux projets ambitieux, une dynamique transversale et une stratégie concertée. Un processus collaboratif et participatif a donc été mis en place pour leur élaboration. A la fois entre tous les acteurs des territoires concernés, mais aussi entre les administrations wallonnes Tourisme et Nature.

L’Abbaye d’Orval, près de Florenville © WBT - Olivier Polet

Les projets sont construits de manière à tenir compte du bien-être de chacun des « usagers » du territoire, pour viser à une cohabitation harmonieuse, entre touristes, habitants et acteurs locaux. Une attention particulière est apportée à l’inclusion sociale par le développement de projet au sein des Parcs Nationaux permettant l’accueil des publics précarisés et des personnes à besoins spécifiques.

Comme choisir, c’est renoncer, voyons un peu ce que le Parc National de la Vallée de la Semois peut nous offrir.

Situé au cœur des Parcs Naturels de l’Ardenne Méridionale et de Gaume, ce Parc National de la Vallée de la Semois se trouve au sud de la Belgique. Il s’étend sur 28.903 hectares d’un seul tenant, répartis sur huit communes : Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont, Paliseul, Tintigny et Vresse-sur-Semois.

Entre forêts profondes, rivières sinueuses et points de vue à couper le souffle, ce territoire est un véritable joyau économique préservé qui accueille une faune et une flore remarquables. L’expression « à couper le souffle » est d’ailleurs à prendre dans tous les sens du terme si vous voulez vous amuser à arpenter ces vallées encaissées qui ne se laissent pas facilement apprivoiser.

Si l’on se contente d’admirer le panorama, les différents sites apparaissent alors dans toute leur majestueuse beauté. Question de points de vue - évidemment - mais celui du Tombeau du Géant, à Botassart, l’un des sites les plus photographiés de Belgique, vaut assurément le détour. Il est réellement d’une beauté aimantée, quasi énigmatique. Peu importe ce que dit la légende de ce soldat qui serait tombé lors d’un combat ou de la forme si particulière de ces méandres de la Semois qui ressemblent effectivement à la dernière demeure d’un bon géant : il n’y a que le silence qui peut répondre à une telle majesté.

À Bouillon, l’accès au château médiéval de ce bon vieux Godefroid peut aussi être précédé, dans le centre, par une petite halte gourmande. Ou pour embarquer, non sur un kayak comme à Vresse mais sur ces pédalos paresseux en forme de cygne langoureux qui transforment la Semois en douve touristique pour le château jaloux de son surplomb.

Et c’est chez nous, à moins de deux heures de Bruxelles ou de Liège. En période estivale, si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez aussi emprunter la ligne Evasion du Tec qui permet de se rendre dans la Vallée de la Semois, sans parler des accès en train possible à différents endroits du Parc.

La passerelle de l’Epine, pont suspendu long de 55 mètres, est une attraction phare près de Bouillon © WBT - Maxime Collin

Le célèbre Château médiéval de Bouillon

© Daniel Elke

AMBITIEUX ET DURABLE

On ne compte plus ces points de vue qui sont comme une épine dorsale de cette Ardenne qui se cabre, fait le gros dos, s’étend et charme comme pour mieux séduire, tout en les intimidant, celles et ceux qui lui font une cour assidue et méritée.

Il est vrai que la richesse paysagère, le patrimoine bâti historique, les traditions, le folklore et les légendes propres à la Vallée de la Semois (comme celle du tabac, notre encadré) contribuent à y forger une identité forte au caractère unique. Ce territoire est surtout caractérisé par la grande biodiversité qui s’y concentre, due à la variété de milieux exceptionnels qu’on y trouve (forêts anciennes et de pente, rivières sauvages, zones humides…).

VISITWallonia rappelle aussi que ce Parc National abrite des espèces emblématiques comme le castor ou la loutre tout en invitant à l’évasion à travers légendes, patrimoine et aventures nature. « Inscrit dans un projet ambitieux de gestion durable et de valorisation de ses richesses naturelles et culturelles, le Parc National de la Semois est le fruit d’une collaboration étroite entre communes, acteurs locaux et passionnés de nature » dit le site Ardenne Méridionale, dont le nom est d’ailleurs tout un programme. Il promet aux visiteurs, qu’ils soient amoureux de randonnée, de découverte ou simplement en quête de ressourcement, une immersion inoubliable dans l’une des plus belles vallées d’Europe. Tout simplement.

La famille des Solanacées, vous connaissez puisque la tomate et la pomme de terre en font partie. Mais aussi le tabac, de son vrai nom Nicotiana tabacum, qui dit d’emblée tous ses dangers. Sur un panneau fort bien illustré à Botassart, on peut lire que les Indiens d’Amérique du Sud n’en avaient cure. Pas plus que les agriculteurs sémois qui, dès le 16e siècle, le trouvèrent parfaitement adapté aux terres fertiles de la rivière bien protégées par les vallées profondes et nourries par un sol schisteux dépourvu d’acide et de calcaire. D’abord plante médicinale, le tabac fut rapidement chiqué et fumé ce qui en augmenta considérablement la valeur. Mais au 18e siècle, une redevance limita la production à la consommation personnelle.

Peu après, un instituteur, Joseph Pierret, réintroduisit le tabac à Alle. Ses plantations expérimentales dépassèrent les prévisions les plus optimistes quant à son rendement et à sa qualité jugée supérieure.

La proximité avec la frontière française allait donner des idées à pas mal de contrebandiers. En effet, en France, la culture du tabac était un monopole d’Etat. Par des chemins forestiers qui changeaient sans cesse d’itinéraires, le tabac, côté belge, arrivait dans des « baraques » idéalement situées à cheval sur les deux frontières. Durant les deux guerres mondiales, la contrebande de tabac fut intensément pratiquée, mais la plupart du temps pour des raisons de subsistance. L’honneur est sauf…

Au départ d’Alle-sur-Semois, une « Route du Tabac » comprend deux itinéraires balisés à suivre en voiture sur les communes de Bouillon et Vresse-sur-Semois.

Un guide complet est disponible dans les Maisons du Tourisme. Bonne route. Mais avec prudence…

La Semois serpente parmi les arbres dans cet écrin qu’est le Parc

Naturel de la Vallée de la Semois

© WBT - Trekking & Voyage

https://visitwallonia.be/fr-be/3/jaime/wallonie-nature/ parcs-nationaux/parc-national-de-la-vallee-de-la-semois

Par Aurore Dierick

Génial touche à tout . La mode, le design, les arts de la scène, rien ne lui résiste. Il collabore avec les plus grands et reste ouvert à tous les projets. Jean-Paul Lespagnard a le succès modeste et adore se lancer de nouveaux défis.

Il arrive avec ce sourire qui semble ne jamais le quitter. Casquette vissée sur la tête, il porte un t-shirt qu’il a créé pour les équipes d’accueil du Pavillon belge à l’Exposition universelle d’Osaka. Il a une dégaine d’éternel adolescent, des yeux qui pétillent comme ceux d'un enfant. Le Peter Pan de la mode belge a une passion intarissable pour le monde qui l’entoure. Sa source d’inspiration ? A peu près tout.

Jean-Paul Lespagnard est né à Harzé en 1979, dans un milieu qui ne le prédestinait pas à la mode. Très tôt, il a su ce qu’il voulait faire mais était loin d’imaginer la renommée et la notoriété qui l’attendaient. C’est en 2008 qu’il va entamer sa percée internationale en remportant le prix du public au Festival international de mode d’Hyères grâce à une collection étonnante sur le thème des baraques à frites. Preuve s’il en fallait que le créateur est fier de ses origines.

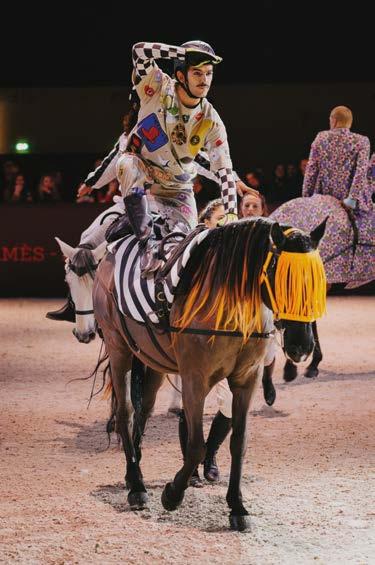

Il développe alors son style particulier et décalé. Il touche à tout et touche tout le monde. De la somptueuse maison Hermès à la marque de biscuits Dandoy, créant des costumes même pour Manneken Pis, il n’a pas de limite et aucun a priori. Le Mexique, la Grèce, le Japon, Bruxelles, Liège, le monde est son laboratoire.

Jean-Paul Lespagnard

© Laetitia Bica

Sa source d’inspiration se trouve dans des objets du quotidien qu’il détourne à sa guise avec humour et originalité.

Jean-Paul Lespagnard adore être là où on ne l’attend pas. Il a notamment aménagé les 3.200 m² de l’espace de coworking Silversquare à Liège. Il a aussi confectionné les tenues de scène de Philippe Katerine. Il évolue entre la mode, le design et le spectacle.

Quand on lui demande s’il est fier de sa carrière, on sent l’hésitation et l’humilité qui animent toujours le créateur.

Création pour la maison Dandoy © Jean-Paul Lespagnard

« J'éprouve de la fierté, surtout que je viens d'un village et je viens d'une famille qui n'est pas du tout artistique. Mon père était camionneur et ma mère était femme de ménage. Je pense que le fait d'avoir une carrière internationale et de me retrouver à travailler au Japon pour l'Exposition universelle ou pour l'ambassade, c'est une grande fierté. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que mon travail a vraiment traversé toutes les couches sociales. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je ne suis pas un designer de l'élite ».

Quand on lui passe la commande pour concevoir les tenues du personnel qui allait travailler sur le Pavillon belge à Osaka, Jean-Paul Lespagnard y voit un nouveau défi. Allier confort, style et originalité. Il crée une silhouette complètement modulable. Il propose un kit (pantalon, jupe, t-shirts, foulard). Son but est que chaque personne puisse associer les pièces à sa manière et ainsi s'approprier son uniforme.. Cet uniforme, le créateur l’a pensé avec une touche belge et japonaise.

« Je n'avais pas envie de faire une silhouette noire, jaune, rouge, donc je me suis très fort inspiré des couleurs du Pavillon belge. Ce qui était assez intéressant aussi, c'est que j'ai créé un foulard. Et là, il y a des parties de céramiques belge et japonaise. J'ai vraiment mélangé les motifs pour créer une connexion. Et vu qu'il y avait une partie du pavillon qui était inspirée par le ‘Kintsugi’ (méthode japonaise de réparation des céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée de poudre d’or), on a travaillé sur ce thème ».

Jean-Paul Lespagnard © Fred Sablon

Le créateur travaille dans l'idée de mélanger différentes cultures. S’il cherche l'inspiration ailleurs, il y a toujours un moment où ça le ramène à la Belgique.

« J'ai envie de montrer la Belgique sous un côté très pluriculturel, de montrer les choses qui nous rassemblent. J'utilise des éléments très belges, issus de la culture populaire pour pouvoir les amener vers autre chose ».

Jean-Paul Lespagnard s’est lancé dans un nouveau projet « TABLEWARE AS A DIPLOMATIC GESTURE » qui lui tient particulièrement à cœur.

Il propose d’apporter une touche de singularité aux tables des ambassades belges à travers le monde en intégrant de la vaisselle confectionnée par des artisans locaux.

« J’ai pu voyager dans beaucoup de pays et j'ai pu aller dans beaucoup d'ambassades. Je me suis rendu compte que les tables des dîners, c'était toujours la même chose, avec la même vaisselle qui était proposée partout. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir proposer des touches du pays dans lequel l'ambassade est installée, pour aussi avoir un côté très accueillant et mettre en évidence des éléments de la culture du pays dans laquelle l'ambassade est installée sur la table ».

Pour l’ambassade belge au Japon, le créateur a imaginé une nappe de quatorze mètres de long, sur laquelle ont été brodées à la main des nappes en dentelles. Il y a aussi ce clin d’œil à la culture pop japonaise avec ces fameux vases en bouteilles de soda japonais.

Les œufs Galler relookés par Jean-Paul Lespagnard © Jean-Paul Lespagnard

« La table a déjà été réutilisée plusieurs fois et j'ai déjà eu des échos qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires japonais qui parlent de leur enfance à l'ambassadeur. Ce qui n'était jamais arrivé à mon avis. Si ces bouteilles n'étaient pas là, ils ne parleraient pas de leur enfance. Voilà, c'est de l'humanité, quelque chose de très simple qui installe des conversations qu’on n’aurait pas normalement ».

Il y a beaucoup d'humanité et beaucoup d'humilité aussi dans le travail de Jean-Paul Lespagnard. Son regard curieux presqu’enfantin n’y est pas étranger.

« Il y a quelques jours, je parlais de mon travail. Je disais que ce qui m'intéresse, ce qui sera une recherche permanente, c'est de trouver l'essence de l'humanité. Quand tu penses à tous les enfants, quand tu les vois dans le monde entier, ils jouent, ils ont tous un peu la même mentalité. Après, c'est la culture et l'éducation qui nous divisent. Mais quand tu penses à l'essence de l'humanité, quand tu vois un enfant, tu te dis que tous les enfants sont les mêmes où qu'ils soient ».

Et même s’il a gardé son âme d’enfant, le créateur a la tête bien sur les épaules, il a étudié les sciences économiques et sociales avant de faire les arts plastiques. Il est bien conscient qu’il faut aussi du rationnel dans la création. De ses années d’expériences, il tient à partager un conseil qu’il continue à s’appliquer à lui-même.

« Ce qui est important c’est de toujours regarder d'où on vient et de ne jamais l’oublier. Je crois que chez beaucoup de créateurs il y a énormément de choses qui viennent de l’enfance. C'est un peu ça qui nous forme. Il faut être très ouvert, très curieux de tout ».

Jean-Paul Lespagnard n’a pas fini d’arpenter le monde ou les rues de Bruxelles. Il y cherche une nouvelle source d’inspiration qu’il ne manquera pas de transformer, de magnifier comme à son habitude.

https://jeanpaullespagnard.com/

Création pour la maison Hermès © Jean-Paul Lespagnard

La gaufre de Liège revisitée par Jean-Paul Lespagnard © Jean-Paul Lespagnard

Par Nadia Salmi

Eve Englebert a bénéficié du programme

Tremplin Job pour partir au Pérou, travailler pour l’association « Mano a Mano » © Eve Englebert

L'insertion professionnelle des jeunes reste un défi majeur dans un marché du travail en constante évolution. Pour y répondre, le Bureau International Jeunesse (BIJ) propose des opportunités concrètes de mobilité à l’étranger, permettant aux jeunes de vivre des expériences enrichissantes tout en développant des compétences transférables et valorisables. Explications.

Les programmes du BIJ sont pensés pour offrir à chaque jeune la possibilité de vivre une expérience significative à l’étranger, dans n’importe quel secteur, tout en développant des compétences professionnelles et linguistiques. Ces dernières sont précieuses pour se démarquer sur le marché du travail, notamment dans un monde professionnel de plus en plus exigeant. Parmi les programmes, il y a Tremplin Job qui existe depuis 15 ans et qui s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans, résidant en Wallonie ou à Bruxelles depuis au moins deux ans et sont demandeurs d’emploi. Il ne s’agit nullement d’un programme académique, mais bien d’une opportunité de professionnalisation post-études, pensée comme un élan vers l’avenir. Qu’il s’agisse d’une première immersion professionnelle, d’une reconversion mûrement réfléchie ou d’un approfondissement de compétences existantes, Tremplin Job s’adresse à celles et ceux qui souhaitent avancer, expérimenter, se réinventer ou se révéler dans un contexte international. Pour ce faire, les projets soumis doivent présenter un lien cohérent avec le

parcours du participant : cela peut être en continuité directe avec sa formation initiale ou bien s’inscrire dans une nouvelle orientation, à condition qu’elle soit justifiée avec clarté et réflexion. Une fois le dossier accepté, le BIJ offre un soutien financier non négligeable : la prise en charge du transport international (1.000 euros maximum) et une bourse hebdomadaire de 250 euros, soit jusqu’à 1.000 euros par mois, pour une durée maximale de trois mois. Cette opportunité, loin d’être unique, peut même se renouveler : un second projet peut être introduit, pour autant qu’il soit différent du premier et qu’il soit réalisé au cours d’une autre année. Enfin, il est essentiel de souligner que ces expériences ne s’adressent pas uniquement aux jeunes déjà engagés sur la voie professionnelle, mais également à ceux en transition, en quête de repères, de confiance ou tout simplement d’un nouvel élan. Pour beaucoup, Tremplin Job représente bien plus qu’un projet : c’est une étape décisive, un moment fondateur où se dessine, loin des sentiers battus, une trajectoire singulière et prometteuse.

LE PORTRAIT INSPIRANT :

EVE ENGLEBERT, PSYCHOLOGUE DE FORMATION

Pourquoi vous êtes-vous tournée vers le BIJ récemment ?

Je me suis tournée vers le Bureau International Jeunesse parce que je recherchais un programme qui permette aux jeunes de vivre une expérience à l’étranger tout en développant des compétences professionnelles concrètes. Mon objectif était de m’investir dans un projet qui ait du sens, à la fois sur le plan humain et professionnel. C’est un peu par hasard que j’ai découvert le programme Tremplin Job et il a immédiatement retenu mon attention. J’ai constitué et remis mon dossier en novembre et, dès janvier, je partais pour une mission de trois mois au Pérou. Ayant déjà voyagé en Amérique du Sud, j’étais très enthousiaste à l’idée d’y retourner, mais cette fois dans un cadre

Eve Englebert a bénéficié du programme

Tremplin Job pour partir au Pérou, travailler pour l’association « Mano a Mano » © Eve Englebert

structuré, porteur et enrichissant. En tant que psychologue de formation, il était essentiel pour moi que ce séjour ne soit pas uniquement une aventure personnelle, mais aussi une réelle opportunité d’engagement professionnel. Le soutien financier proposé par le programme m’a permis de vivre cette expérience dans de bonnes conditions, avec la liberté de me consacrer pleinement à mon projet sur place.

Pourquoi cette envie de partir à l’étranger ?

Quand on fait des études de psychologie à l'université, on nous dirige souvent pour les stages vers une profession libérale ou vers tout ce qui est hospitalier et associatif. Cela a été mon cas et j’avoue que je ne m’y retrouvais pas. C'est quand j'ai eu mon premier job à la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale en tant que chargée de projet que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités professionnelles que ce que j'avais imaginé. L’idée d’une expérience internationale m’est venue très vite. En tant que psychologue, c'est assez intéressant de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles cultures et de comprendre comment ces réalités de vie viennent affecter notre perception des choses.

Quel était votre projet au Pérou ?

J’ai travaillé pour l’association « Mano a Mano » qui a été créée il y a 30 ans dans les bidonvilles, au nord de Lima. On est là sur des maisons en tôle dans un désert, avec des conditions de vie très précaires. L’association aide cette communauté, notamment en créant des murs de contention pour les tremblements de terre, en faisant des jardins communautaires pour apporter un peu de verdure car tout est gris là-bas si on ne plante pas d'arbres. Il y a aussi un projet d'alphabétisation pour les femmes et un projet de renforcement scolaire pour les enfants. C’est une association assez complète qui fait un travail horizontal et qui emploie des Péruviens. Ce dernier aspect était important pour moi car je n’avais pas envie d’aller dans une ONG qui amène des liens de dépendance avec les populations locales.

Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?

Cela a nourri ma pratique professionnelle. J’ai pu confronter ma vision théorique à une vision beaucoup plus pratique.

Grâce à des outils comme AKI et à l’accompagnement proposé, chaque jeune peut faire de son expérience un véritable levier pour son avenir. Le Bureau International Jeunesse propose cet outil en ligne aux jeunes afin de les aider à faire le point sur les compétences développées lors d’une expérience de mobilité internationale. Accessible gratuitement, AKI s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux professionnels de la jeunesse. Il aide à identifier et formuler les acquis de manière concrète, facilitant ainsi leur valorisation dans un CV ou lors d’un entretien d’embauche. C’est une réelle plus-value dans le parcours d’insertion professionnelle, notamment auprès d’un futur employeur. L’objectif ici est clair : faire reconnaître la mobilité internationale comme une véritable richesse aux yeux des employeurs car cette expérience permet l’acquisition de compétences transversales telles que l’autonomie, l’adaptabilité, la sociabilisation ou la création de réseaux professionnels.

https://www.lebij.be/programmes/tremplins-jeunes/tremplin-job/

L’association « Mano a Mano » a été créée il y a 30 ans dans les bidonvilles, au nord de Lima (Pérou) © Manon Odelot

Par Laurence Briquet

L’APEFE a participé à la 5 e édition des Assises Nationales de l’Économie Sociale et Solidaire (ANESS), qui s’est tenue les 17 et 18 juin 2025 à l’Université Mohammed vi Polytechnique (UM6P) de Benguérir, dans le cadre de Min Ajliki, programme déployé en partenariat avec le Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences et financé par la Coopération belge au Développement , dédié à la promotion de l’autonomisation économique des femmes au Maroc.

Cette 5e édition des ANESS, organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed vi par le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, avait pour thème « Economie sociale et solidaire et développement territorial : vers une nouvelle dynamique de convergence des politiques publiques ».

Cet événement de haut niveau a rassemblé six ministres et secrétaires d’État, dont le chef du gouvernement du Maroc, Aziz Akhannouch, de nombreux experts marocains et étrangers, ainsi que plus de 1.000 participantes et participants issus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe.

Plusieurs conférences, ateliers, discussions thématiques et masterclasses ont été animés par des membres du gouvernement, des responsables institutionnels, des acteurs de terrain, des experts et des chercheurs nationaux et internationaux. Ces échanges ont permis de débattre, d’évaluer et de valoriser l’expérience accumulée par le Maroc à la lumière des pratiques internationales. Il a également été question d’examiner les apports attendus du projet de loi-cadre sur l’économie sociale et solidaire, ainsi que de ses textes d’application, en matière de gouvernance sectorielle et d’environnement incitatif au développement des organisations concernées.

Les débats ont aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération internationale, l’échange de bonnes pratiques et le partage d’expériences réussies, tant au niveau national qu’international, pour dynamiser l’économie sociale et solidaire et élargir son impact économique, social et territorial.

Dans ce cadre, l’APEFE a participé aux travaux du panel intitulé : « Coopération internationale, partenariats stratégiques et financement innovant pour l’Economie Sociale et Solidaire », en se démarquant par une approche centrée sur l’ODD 4 (Objectif de Développement Durable), portée par la voix de son administrateur de programmes au Maroc, Pascal Montoisy

« Nous envisageons souvent l’ESS (Economie Solidaire et Sociale) sous ses dimensions socioéconomiques, en négligeant les aspects liés au renforcement des capacités d’apprentissage et à l’acquisition de compétences (ODD 4), en particulier dans leurs déclinaisons relatives à la justice cognitive, à la reconnaissance des savoirs non formels et à la valorisation de l’apprentissage tout au long de la vie », explique Pascal Montoisy.

« L’écosystème de l’ESS propose une vision du monde différente en matière de production, de prise de décision et de vivre-ensemble. Cette manière alternative de construire la réalité socio-économique nécessite donc une épistémologie capable d’apporter des réponses spécifiques aux grandes questions telles que ‘Quels savoirs sont produits ?’, ‘Comment sont-ils construits, transmis, validés ?’ ou encore ‘Quelle est leur finalité, c’est-à-dire leur fondement téléologique ?’ ».

Les réponses à ces interrogations permettraient d’aborder plus pertinemment la question de l’apprentissage et, par conséquent, de renforcer les coopératives, les associations, les entreprises sociales et les mutuelles. Ainsi, l’ensemble de l’écosystème ESS s’en trouverait consolidé, de même que sa position au sein de la « galaxie » des modèles socio-économiques.

© Assises Nationales de l'Economie Sociale et Solidaire

« Il est essentiel de rappeler que les savoirs fondamentaux de l’ESS sont millénaires et universels, mais aussi fortement ancrés territorialement. L’expérience académique et de terrain de l’APEFE auprès des peuples autochtones d’Amérique latine a montré que la vitalité de ces sociétés repose sur une philosophie de la réciprocité, de la solidarité et de la redistribution – des pratiques que l’on retrouve également en milieu rural marocain. Dans les langues de la plupart de ces peuples, le ‘nous’ constitue le pronom sujet central du discours, à tel point qu’il existe souvent deux formes : l’une inclusive (toi, eux et moi) et l’autre exclusive (toi et moi, mais pas eux) », ajoute-t-il.

DES APTITUDES

CO-CONSTRUITES

« L’ESS en hérite et continue de produire des savoirs qui ne sont pas seulement rationnels, mais aussi ‘incarnés’, car ancrés dans des gestes, des émotions, des lieux, des récits, et produits par des acteurs non académiques. Il s’agit d’un savoir situé, expérientiel et émancipateur. Nos expériences ont montré que les structures solides de l’ESS ont su développer des processus de construction de compétences collectives. Il ne s’agit pas d’une simple somme de compétences individuelles, mais d’aptitudes co-construites dans et par l’action, permettant d’agir efficacement ensemble. Ces aptitudes s’expriment notamment dans l’écoute, la négociation, l’organisation, la médiation, la gestion des

conflits, ainsi que dans l’animation de réflexions sur les pratiques et la mise en œuvre de recherches-actions sur les processus d’apprentissage nécessaires à l’émergence de l’intelligence collective ».

Cependant, comme le rappelle Pascal Montoisy, dans la société actuelle, malgré le terreau fertile hérité de traditions favorables, ces compétences ne s’acquièrent pas naturellement et nécessitent un processus formel d’apprentissage. Or, l’école et l’université ne forment pas systématiquement à ces compétences fondamentales, ni à l’apprentissage collaboratif ou à la co-construction. Elles favorisent encore souvent des pratiques individuelles et compétitives.

Pourtant, ces savoirs sont indispensables pour surmonter les faiblesses identifiées dans une partie des structures de l’ESS, qui se manifestent par un déficit de compétences, notamment dans la gestion (en particulier la gestion financière), dans la transparence de la gouvernance, dans le décloisonnement des structures, ainsi que par une faible culture de l’évaluation et une difficulté à changer d’échelle.

Au-delà du renforcement des capacités externes, l’APEFE, en synergie avec d’autres acteurs, entend jouer un rôle de facilitation et d’intermédiation. Elle soutient les initiatives de formation entre pairs issues de structures différentes, les processus de recherche-action, la réflexion collaborative et la résolution de problèmes, ainsi que l’innovation par le croisement de points de vue. L’auto-évaluation collective fait également partie de ces approches efficaces et émancipatrices pour le développement des structures et de l’ensemble de l’écosystème.

« Par ailleurs, nous considérons que les processus de digitalisation, incluant une utilisation pertinente de l’intelligence artificielle, constituent un levier puissant pour la professionnalisation des acteurs, la mutualisation des ressources, l’innovation sociale, la transparence et le décloisonnement des structures ».

Au Maroc, l’ESS contribue à hauteur de 2,5% au PIB et emploie 5% de la population active (12% pour la Belgique). Le gouvernement marocain vise à augmenter la contribution de l'ESS au PIB à 8% d'ici 2035, avec la création de 50.000 emplois annuels. Ceci étant, l’APEFE estime qu’au

Maroc, il existe une belle marge de progression. Celle-ci est renforcée par le nombre croissant de structures dirigées exclusivement par des femmes comme les coopératives (env. 8.000), les associations (env. 29.000) et les entreprises sociales (env. 6.800).

Aux côtés de l’emploi salarié et de l’entrepreneuriat classique, l’ESS constitue donc une voie complémentaire prometteuse pour le développement de l’emploi féminin au Maroc, notamment dans le secteur agricole, actuellement sous tension du fait du réchauffement climatique. Dans ce contexte, les initiatives de partage d’expérience collective apparaissent comme les plus efficaces pour proposer des solutions d’adaptation.

En somme, cet événement très médiatisé a permis à l’APEFE de renforcer sa place dans l’écosystème marocain œuvrant pour l’économie sociale et solidaire, mais également dans celui de la création d’emplois et d’activités entrepreneuriales. Il a conforté l’inscription de l’APEFE et de ses programmes dans la dynamique des Objectifs de Développement Durable (ODD). Car, comme l’a écrit Chantal Line Carpentier, « l’ESS démontre que d’autres façons de produire, consommer, vivre ensemble sont possibles ».

https://www.apefe.org/ country/maroc/

Par Vincent Liévin

Grégory

Meys et Arnaud Latiers, cofondateurs de Karno Energy

Le défi énergétique , pour de nombreux particuliers, entreprises et institutions publiques, est au cœur de l’actualité. « Aujourd’hui, 80 % de l’énergie thermique produite en Belgique est encore issue d’énergie fossile (gaz et mazout), contrairement à d’autres pays européens, comme la Suède, les Pays-Bas ou le Danemark. En France, près de 18 % de l’énergie thermique transite au travers de réseaux de chaleur, et plus de 54 % de cette énergie est renouvelable ». La phrase est claire. Sans détour.