8 minute read

Die digitalen Gräben schließen

from eGovernment 7/2023

by vit

Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Nutzung von Informationsund Kommunikationstechnik sowie digitalen Medien erforderlich sind, werden heutzutage immer wichtiger. Dennoch verfügen nicht alle über diese Kompetenzen. Ansätze aus dem Dilemma.

Österreich

Schulfach „Digitale Grundbildung“

Seit Beginn des Schuljahrs 2022/23 wird in Österreich an Mittelschulen und AHS-Unterstufen das Fach „Digitale Grundbildung“ unterrichtet. Pro Woche ist für die Schüler und Schülerinnen der 5. bis 8. Jahrgangsstufe mindestens eine verpflichtende Stunde im Stundenplan vorgesehen. Dafür werden sie mit Laptops oder Tablets ausgestattet. Im Fokus stehen dabei folgende Fragen:

W Wie funktionieren digitale Technologien?

W Welche gesellschaftlichen Wechselwirkungen ergeben sich durch ihren Einsatz?

W Welche Interaktions- und Handlungsoptionen ergeben sich für Schülerinnen und Schüler?

Wie Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer zudem bei seiner Rede zur Zukunft der Nation ankündigte, soll das Fach künftig einen Schwerpunkt auf Programmieren bekommen. Eine entsprechende Arbeitsgruppe im Bildungsministerium sei bereits gestartet.

„Mit dem Schwerpunkt auf Coding ab der 5. Schulstufe werden wir konsequent den nächsten Schritt setzen, um Österreichs Schulen zu Digitalvorreitern in ganz Europa zu machen“, betont Bildungsminister Martin Polaschek.

Für Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) ist das in Zusammenhang mit dem neuen Schulfach „der richtige Ansatz, um Schüler früh an das Programmieren heranzuführen“. Langfristig werde das auch dem Fachkräftemangel in IT-Berufen entgegenwirken und den Wirtschaftsstandort stärken.

Digital kompetent oder nicht, abgehängt oder mitten im Leben –der Graben zwischen diesen zwei Lagern wird immer deutlicher, auch für die Gesellschaft. Bereits jetzt sieht eine Mehrheit der Deutschen (60 Prozent) das Land digital gespalten, wie eine Studie anlässlich des bundesweiten Digitaltagszeigte.DieHälftederMenschen (51 Prozent) hat zudem Angst, der technischen Entwicklung nicht folgen zu können. Zugleich ist der Großteil überzeugt: Wer sich nicht gut mit digitalen Geräten und Anwendungen auskennt, wird es im Alltag zunehmend schwer haben (85 Prozent).

„Digitalisierung geht uns alle an. Sie hat Einfluss darauf, wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir unsere Freizeit gestalten. Daher ist es umso wichtiger, wirklich alle mitzunehmen und ein breites Verständnis für die Digitalisierung zu schaffen“, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg diesbezüglich. „Doch noch immer teilt sich unsere Gesellschaft in Onliner und Offliner – das dürfen und wollen wir nicht hinnehmen. Die Gesellschaft braucht in ihrer ganzen Breite viel mehr digitale Kompetenz. Nur digital kompetente Menschen können sich souverän in der digitalen Welt bewegen.“ Doch auch beim Tempo der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft ist die Bevölkerung gespalten: Drei von fünf Menschen (60 Prozent) geht es zu langsam, 23 Prozent halten das Tempo für genau richtig, jeder Sechste (16 Prozent) findet jedoch, dass es zu schnell geht.

„Für etwa 16 Prozent der Menschen geht die Digitalisierung zu schnell – insbesondere ältere Menschen kommen häufig nicht mehr hinterher“, präzisierte AWO-Bundesverbands-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner. „Aber auch junge Menschen müssen erst lernen, sinnvoll mit digitalen Technologien umzugehen. Hier brauchen wir mehr passgenaue Angebote, um alle mitzunehmen und Teilhabe zu ermöglichen. Viel gesellschaftliches Leben findet heute digital statt. Davon darf niemand ausgeschlossen sein – unabhängig von Alter, Herkunft und Geldbeutel!“

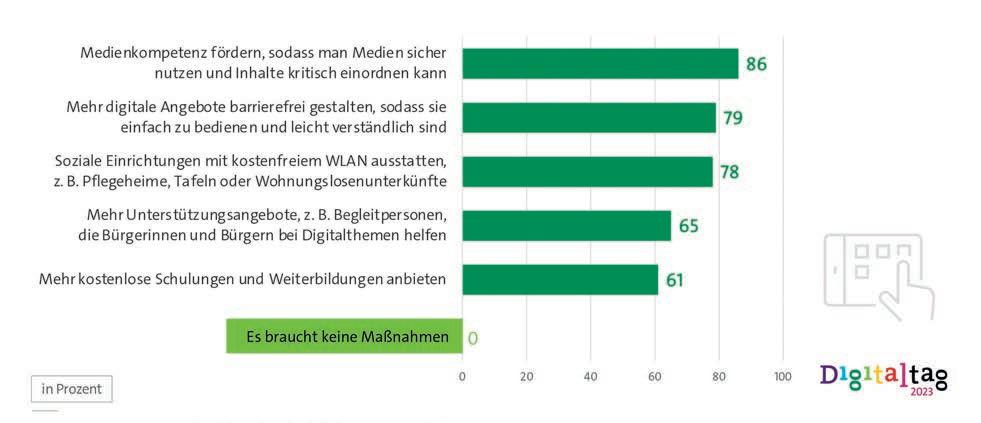

EU will Impulse setzen

Entsprechend groß ist der Wunsch nach der Förderung digitaler Kompetenzen: 86 Prozent wollen, dass Medienkompetenzen gefördert werden, sodass alle Menschen Medien sicher nutzen und Inhalte kritisch einordnen können. 65 Prozent fordern mehr Unterstützungsangebote,wieetwaBegleitpersonen, die Bürgerinnen und Bürgern bei Digitalthemen helfen. 61 Prozent fordern ein größeres Angebot an kostenlosen Schulungen und Weiterbildungen.

Auch in der EU-Kommission wurde das Problem erkannt. So betonte Margrethe Vestager, ExekutivVizepräsidentin, zuständig für das Ressort „Ein Europa für das digitale Zeitalter“, beispielsweise: „Wir müssen uns bei digitalen Kompetenzen viel mehr ins Zeug legen und sie genauso ernst nehmen wie Lesen und Schreiben. Wir wollen bis 2030 mindestens 80 Prozent aller Erwachsenen zumindest digitale Grundkenntnisse vermitteln – und ein Europa, das bis dahin 20 Millionen IT-Fachleute vorweisen kann, darunter deutlich mehr Frauen.“

Die EU-Kommission hat daher zwei Empfehlungen auf den Weg gebracht. Die „Empfehlung des Rates zu den Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche digitale Aus- und Weiterbildung“ beschäftigt sich –wie der Name erahnen lässt – mit dem universellen Zugang zu inklusiver und hochwertiger digitaler Aus- und Weiterbildung. Dies soll beispielsweise durch einen stringenten Rahmen für Investitionen, Governance und Lehrerausbildung erreicht werden. Den Mitgliedstaaten werden Leitlinien und Maßnahmen empfohlen für ein Querschnittskonzept, die Einbeziehung die Mitgliedstaaten an, frühzeitig digitale Kompetenzen auf allen Bildungsebenen kohärent zu vermitteln. Das kann durch Etappenziele und auf bestimmte „vorrangige oder schwer erreichbare Gruppen“ ausgerichtete Maßnahmen erreicht werden. Konkret sollen die Mitgliedstaaten hochwertige Informatik an Schulen fördern, die Entwicklung digitaler Kompetenzen für Erwachsene durchgängig berücksichtigen und den Fachkräftemangel in der IT durch inklusive Strategien beheben.

Nationale Ansatzpunkte

Doch auch hierzulande hat man die Notwendigkeit erkannt, Lehrkräften sowie Bürgern und Bürgerinnen die notwendigen digitalen Kompetenzen zu vermitteln. Bis 2026 investiert das BMBF daher verband e.V. (dbv) beispielsweise mit dem Programm „Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien“ lokale Projekte der digitalen Leseförderung für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren. Ziel ist es, insbesondere Kinder und Jugendliche, die in Risikolagen aufwachsen, zu erreichen und ihnen zusätzliche Bildungschancen zu eröffnen. Das Projekt DigiTeilhabe Dillingen/Saar hingegen will Menschen mit psychischer Behinderung die digitale Teilhabe ermöglichen.

„Die Digitalisierung vollzieht sich mit einer hohen Geschwindigkeit und beschleunigt sich weiter. Wenn neue Anwendungen sich in immer schnellerer Folge ablösen, müssen wir alle gemeinsam besonders darauf achten, dass die Angebote einfach und intuitiv zu nutzen sind, um niemanden zu verlieren“, so aller Beteiligten und eine operative Innovations- und Digitalisierungskultur unter Leitung des Lehrpersonals. Der zweite Punkt, die „Empfehlung des Rates zur Verbesserung der Vermittlung digitaler Kompetenzen in der allgemeinen und beruflichen Bildung“, betrifft die in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich ausgeprägten digitalen Kompetenzen. Sie beschäftigt sich daher mit den einzelnen Bildungsebenen und hält beispielsweise bis zu 205 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der Fortbildungslandschaft für Lehrkräfte – wie sie betonen „weit über die eigentlichen Zuständigkeiten des Bundes hinaus“. Eines der vier im Zuge dessen geplanten Kompetenzzentren hat bereits seine Arbeit aufgenommen: das Kompetenzzentrum MINT. Darüber hinaus beschäftigen sich auch einzelne Initiativen und Organisationen mit dem Thema. So fördert der Deutsche Bibliotheks-

Welche Maßnahmen zur Förderung der Digitalen Teilhabe sollten umgesetzt werden?

©

Dr. Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. „Gleichzeitig ist es Aufgabe der gesamten Gesellschaft, die Menschen zu unterstützen, die sich noch unsicher im Umgang mit digitaler Technik fühlen.“

Und eines zeigte die Studie anlässlich des Digitaltags schließlich auch: Grundsätzlich stehen die Befragten der Digitalisierung positiv gegenüber: 84 Prozent sehen sie sogar als Chance – und nur 12 Prozent als Gefahr. na

Fit für die Schulwelt von morgen

Schuldigitalisierung – und dann?

Die Digitalisierung an Schulen läuft auf Hochtouren. Digitale Medien und Werkzeuge in den Unterricht einzubinden, öffnet neue Wege, die der veränderten Lernkultur Rechnung tragen. Damit sich der Umgang mit digitalen Medien und Werkzeugen in der Unterrichtspraxis etablieren kann, ist es wichtig, Schulleitungen, Lehrkräfte sowie Lernende und deren Anforderungen auf der Reise zur Digitalen Schule mitzunehmen.

Unsere Lebens- und Arbeitswelt hat sich durch die Digitalisierung und Mediatisierung grundlegend verändert – nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich. Deshalb ist es notwendig, Kindern und Jugendlichen den Umgang mit zeitgemäßen Technologien in der Schule zu ermöglichen und sie an einen kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien heranzuführen. Dabei stehen gute Kommunikation, kreative Lösungen, aber auch kritische Denkweisen und Kollaboration im Mittelpunkt. Denn so lassen sich sowohl fachliche Kompetenzen als auch IT-Know-how fördern.

Schule-as-a-Service – von der IT bis zum pädagogischen Konzept

Um die digitalisierte Schulwelt von morgen mitzugestalten, hat Computacenter ein interdisziplinäres Team aufgebaut. Die Expert:innen aus der Pädagogik und IT verstehen die Anforderungen einer zeitgemäßen digitalen Lernumgebung aus der Perspektive der verschiedenen Anwender: Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler:innen, Eltern, Mitarbeiter:innen in Schulverwaltungen, aber auch in kommunalen Rechenzentren. Gleichzeitig besitzt das Unternehmen qualifizierte und zertifizierte Partnerschaften mit den führenden Technologieanbietern und unterstützt

Kritische Infrastruktur macht Schule

Schulträger sowie deren IT-Dienstleister bei der technischen Ausstattung von Schulen – von der Planung und Technologieberatung über die erforderliche Vorbereitung bis zum Roll-Out, Betrieb und Support.

Damit Endgeräte im Unterricht bestmöglich genutzt werden können, bietet Computacenter Lehrkräften darüber hinaus ein breites Angebot an Qualifizierungen an. So möchte das Unternehmen Kun-

Keine Ferien für die Digitalisierung!

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Die Zeit könnte gut genutzt werden – zum Beispiel zum Aufbau einer modernen Netzwerkinfrastruktur ganz im Sinne der Bemühungen um mehr Digitalisierung. Der Appell an Entscheidungsträger: Jetzt loslegen und nicht weiter theoretisch bleiben.

Verwinkelte Gebäude, hohe Last durch gleichzeitig intensive Nutzung, höchste Sicherheits- und Datenschutzanforderungen – die Digitalisierung der Schulen in Deutschland stockt weniger wegen mangelnder Geräteausstattung –jedes Kind scheint heute ein Smartphone im Zugriff zu haben. Es fehlt vielmehr an der Ausstattung mit Netzwerkinfrastruktur in den Schulgebäuden, um den Lernenden und Lehrenden den schnellen Zugang ins Internet zu ermöglichen und digitale Hilfsmittel einzusetzen.

Noch bis nächstes Jahr können die Förderungen durch den DigitalPakt Schule abgerufen werden, um eine zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur an Schulen aufzubauen. Und diese steht und fällt mit einer ganzheitlichen Netzwerkinfrastruktur.

Wie die Digitalisierung der Schulen gelingt

Zuverlässigkeit, Performanz und Sicherheit des Netzwerks sind die Grundpfeiler einer zeitgemäßen Bildungsumgebung und aller eingesetzten Technologien. Netzwerke nach Unternehmensstandards ermöglichen nicht nur die dringend benötigte Modernisierung der IT-Infrastruktur, sondern auch eine langfristig einfache Bereitstellung, Administration sowie Wartung des Netzwerks und der darin agierenden Geräte. Und: Sie sind flexibel skalierbar, um auch zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Um den Schulen den Einstieg in eine zukunftssichere, performante und DSGVO-konforme Netzwerkinfrastruktur zu erleichtern, hat Extreme Networks zwei Pakete den dabei unterstützen, eine moderne, aber sichere, digitale Schulwelt zu schaffen und den Grundstein für eine neue Lernkultur zu legen. So können sie sich vollkommen auf ihre Bildungsaufgabe konzentrieren.

Schuldigitalisierung mit Weitblick

Damit digitales Lernen zu einem festen und breit akzeptierten Bestandteil schulischer Praxis wird, müssen die erforderlichen Technologien jederzeit verfügbar sein.

Aus IT-Sicht lässt sich eine solche funktionsfähige und verlässliche IT besser implementieren, wenn einheitliche Standards genutzt werden.

So können beispielsweise bewährte, standardisierte Software-Anwendungen Schüler:innen und Lehrkräften helfen, einfacher und sicherer zusammenzuarbeiten und Daten auszutauschen. Zudem profitieren Schulträger und Schu- len von einer einheitlichen, zentralisierten Beschaffung. Denn eine zentralisiert und standardisiert konzipierte, Infrastruktur ermöglicht einen wertschöpfenden und effizienten Betrieb in den Schulen. speziell für die Anforderungen deutscher Schulen geschnürt: Die FAST-Starter-Pakete umfassen die Basiskomponenten und lassen sich im Baukasten-Prinzip erweitern. Geht es darum, zunächst einmal Schüler- und Lehrerschaft sowie Verwaltung zu vernetzen, bietet sich das Paket „Secure Connected School“ an. Es eignet sich für Schulen mit moderaten Bandbreitenanforderungen und liefert die perfekte Basis für die Internetnutzung und den Einstieg in das E-Learning. Liegt die Messlatte für Performance und Management höher, empfiehlt sich das Paket „Secure Smart School“. Es eignet sich für Sekundarschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Oberstufenzentren und Ähnliche. Konzipiert ist es für Umgebungen, die beispielsweise 1:1-E-Learning unterstützen und eine hohe Bandbreitenauslastung bewältigen müssen. Mehr als 17.000 Schulen weltweit vertrauen bei ihrem Netzwerk auf die Erfahrung von Extreme Networks. Denn die Lösungen zeichnen sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit selbst für weniger technikaffine Anwender, einfache Bedienbarkeit und ressourcenschonendes Netzwerkmanagement – auch den Personalaufwand betreffend – und selbstverständlich die Einhaltung der diversen Datenschutz- und Security-Vorgaben, beispielsweise auch die ISO 27001, 27017 und 27701 Zertifizierungen und die CSA STAR Level 1-Bescheinigung, aus. Zudem werden ausschließlich Netzwerkdaten, keine personenbezogenen Informationen, erfasst. Dies vermeidet Datenschutzprobleme a priori und stellt den DSGVO-kon- formen Betrieb der Netzwerklösung sicher.

Partner für eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie Computacenter greift für solche komplexe Projekte auf langjährige Erfahrung zurück – sowohl im Bereich der Öffentlichen Auftraggeber als auch bei Unternehmen aus der Industrie. Auf dieser Basis plant der IT-Dienstleister den langfristigen Betrieb des Ausstattungsprojektes gemeinsam mit den Schulträgern und Schulen und setzt dieses um. Neben der technischen Umsetzung unterstützt der ITDienstleister mittels seiner pädagogischen Expert:innen dabei, Lehrkräfte optimal auf die Möglichkeiten digitalen Lernens und Lehrens vorzubereiten. So ist das Unternehmen in der Lage, Digitalisierung von Schulen ganzheitlich zu denken. Wer mit Computacenter die Digitalisierung von Schulen angeht, investiert in eine ITInfrastruktur, die pädagogisch durchdacht, handhabbar und somit nachhaltig ist.

Wie weit sind Sie in der Digitalisierung Ihrer Bildungseinrichtung? Finden Sie es heraus und lesen Sie das kostenlose eBook „So klappt die Digitalisierung der Schule“ –mit wertvollen Tipps, Praxisbeispielen und nützlicher Checklist.

Neben Printausgabe, E-Paper und Online-Auftritt ist eGovernment auch auf vielen sozialen Plattformen aktiv. Bei Facebook, Twitter und LinkedIn teilen wir ausgewählte News und Insights.