Cuervo, Carolina (h)usos del mundo: el viaje como método para la producción artística contemporánea / Carolina Cuervo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación OSDE, 2025. Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-4008-54-1

1. Arte. I. Título. CDD 750

Fundación OSDE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marzo 2025

Todos los derechos reservados

© Fundación OSDE, 2025

Leandro N. Alem 1067, Piso 9 (C1001AAF)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Queda prohibida su reproducción por cualquier medio de forma total o parcial sin la previa autorización por escrito de la Fundación OSDE.

ISBN 978-987-4008-54-1

Hecho el depósito previsto en la ley 11.723

S E G U I N O S

ESPACIO DE ARTE FUNDACIÓN OSDE

Arroyo 807, esquina Esmeralda

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (54-11) 5371-6423 espaciodear te@fundacionosde com ar www ar tefundacionosde com ar

Curaduría: Carolina Cuervo

Del 22 de septiembre al 26 de noviembre de 2022

Una exposición: un mapa

“El desplazamiento es una manera de utilizar el mundo, una erosión solapada de las geografías establecidas” (BOURRIAUD, 2009: 173).

El viaje como parte constitutiva de una metodología de trabajo se evidencia en las producciones que integran la exposición (h)usos del mundo, realizadas desde comienzos de la década del 2000 hasta nuestros días. Las acuarelas, los textiles, las instalaciones, las videoinstalaciones, los dibujos y los archivos exhibidos en esta oportunidad, surgidos en el cambio de contexto que implica el tránsito, no se agotan en un resultado material concreto, sino que se conciben como proyectos: evidencian la importancia de la experiencia del desplazamiento.

Córdoba, Bogotá, Armenia, Ámsterdam, Belo Horizonte, Buenos Aires, Varsovia, Tucumán, Rosario, Salta, Guyana, la exposición se presenta como un recorrido a través de una serie de piezas de variadas materialidades por los diferentes sitios donde se produjeron como parte de la experiencia del tránsito. En el acto de imaginar, recorrer, construir y rememorar, los artistas ensayan lecturas críticas sobre la práctica del espacio —urbano, territorial, ritual, político—. Se valen del traslado de datos, signos, lenguajes y técnicas de un punto a otro; demarcan una circulación posible de traducirse a un mapa.

Cuando se compara una exposición con un mapa, una referencia inmediata es la muestra Cartographies (Winnipeg Art Gallery, Winnipeg, Canadá, 1993), curada por el brasileño Ivo Mesquita. Con este trabajo, Mesquita destacaba la noción de cartografía como respuesta a la necesidad de reformular el papel del curador de arte contemporáneo en América Latina. De su propuesta, rescato la invitación al espectador a desplazarse por la exposición con una actitud de viajero, “un ser con historia e identidad guiado por los sentidos a través de los territorios que recorre y descubre” (MESQUITA, 2003: 1).

Todo viaje inaugura una temporalidad que, signada por la partida y destinada a un retorno, estructura un recorrido. A partir de la lógica de la espacialización del tiempo, el trayecto se convierte en un espacio productivo; el desplazamiento es una manera de hacer (h)uso del mundo.

Junto con las conceptualizaciones ya comentadas a propósito de la cartografía, me gustaría agregar la caracterización de atlas que ofrece Michel Onfray en su Teoría del viaje:

Además de los mapas físicos, marítimos y políticos, los atlas proponen también el trazado de las comunicaciones y de los husos horarios: después de la geología, la geografía, la historia y la política, la economía. Pues las líneas marítimas, los enlaces aéreos, las distancias en millas, las cifras a añadir para obtener las horas locales, las carreteras, los caminos, las vías férreas, los aeropuertos corresponden a los intercambios: flujos de hombres y mujeres, circulación de personas, idas y venidas de mercancías, transferencias de inteligencia, movilidades familiarizadas con las vías trazadas en los aires, sobre la tierra y por mar a fin de llevar a los ingenieros, a los comerciantes, a los banqueros, a los hombres de negocios al lugar de sus fechorías. Entre ellos, la inocente clase de los turistas en busca del sol, el esparcimiento y el gasto suntuario de sus ahorros. (Michel Onfray, 2016: 32).

¿Qué lugar ocupan los artistas en este atlas de intercambios que sugiere Onfray con su poética de la geografía? Considero que los artistas de esta exposición han arribado también “al lugar de sus fechorías”, aprovechando el trayecto, antes de llegar, para convertir el itinerario en obra.

El viaje como método para la producción artística contemporánea

Reunidos bajo la hipótesis del viaje como método para la producción artística contemporánea, un conjunto de trabajos establece diálogos, resonancias, contrapuntos y tensiones entre sí y respecto a diferentes dimensiones del viaje: el imaginario, el identitario, el exploratorio, el profesional, el turístico, entre otros. Se trata de un acotado recorte de artistas locales con variados alcances y trayectorias que atestiguan una forma de producir propia de los años 2000: viajan pero siempre regresan a la Argentina y tienen una participación significativa en el campo del arte local. Por su parte, la recuperación a partir del archivo de la tarea llevada a cabo por El Basilisco entre 2004 y 2009 se presenta como una pieza que en la exposición señala la importancia de las residencias artísticas como instrumento organizador de los viajes, eslabones fundamentales entre el artista y el sistema.

El abordaje curatorial trasciende edades y formas de trabajo, y se asienta en el propio relato, en lo afectivo, en la construcción de redes y sistemas que actualicen la práctica en la relación con los otros. Estas cuestiones se evidencian en los proyectos artísticos seleccionados, muchos de los cuales surgen de colaboraciones con comunidades específicas, a partir de interacciones que pueden arribar a ciertos resultados (películas, publicaciones, producciones textiles, etc.), pero que también se conciben como experiencias de vida.

1 “La inmovilidad del espectador frente a la movilidad de las imágenes” es una cita de Graciela Speranza (SPERANZA, 2017: 115). Si bien la idea concierne al pasaje del cine a la sala de exposiciones, el texto se refiere también al análisis de la instalación de Boris Groys, y concluye qué otro desafío de la exhibición es: “¿Y cómo dar cuenta con el lenguaje que es sucesivo y lineal de la experiencia de un torbellino temporal?” (SPERANZA, 2017: 116).

Mirados bajo la lupa del desplazamiento, estos proyectos artísticos operan con recursos como la traducción, la espacialización del tiempo, las prácticas portátiles, las formas-trayecto. Sin embargo, cada uno trasciende el tema del viaje, introduciendo preguntas y problemáticas, tales como la memoria, las migraciones forzadas, la mirada decolonial, lo ancestral, la reivindicación de las artesanías y de los proyectos colectivos y comunitarios, el overtourism, entre otros. Es decir, no se trata de una tautología del viaje, razón por la cual es importante profundizar en el andamiaje poético-discursivo de cada propuesta, para evidenciar la relevancia de la experiencia del desplazamiento como parte constitutiva de las obras.

Una de las preguntas que motivó esta exposición fue cómo incide la movilidad del artista en sus obras y en las formas en que estas se exhiben. El desafío fue dar cuenta, de algún modo, de “la movilidad de las imágenes frente a la inmovilidad del espectador”1. Al ingresar a una sala de exposiciones, el espectador se entrega a una experiencia espacio-temporal preconcebida y definida por ciertas reglas. Si bien el visitante puede decidir cuánto tiempo permanecer dentro del espacio, la exhibición muchas veces propone una manera de ver, un recorrido, un tiempo de contemplación. El visitante puede desplazarse dentro de ese recorrido, pero está inmóvil con relación al movimiento que evocan las imágenes.

La primera instancia de exhibición de algunas de estas obras fue dentro de los programas de residencia (o beca) en los que tuvieron origen o en el transcurso del viaje en sí mismo. Algunos trabajos se expusieron en la web y en proyectos editoriales. Otros, en cambio, formaron parte de muestras, montados en cada instancia de manera diferente.

(h)usos del mundo significó la posibilidad de materialización de una larga investigación2 que continúa con esta publicación, en la que confío que un mayor número de imágenes que las exhibidas contribuyan —en esta ocasión, gracias a la curaduría editorial— a una suerte de cartografía abierta de imágenes3 que estimulen, una vez más, la actitud de viajero en el lector.

BIBLIOGRAFÍA

BOURRIAUD, Nicolas; 2009 Radicante. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

DERRIDA, Jacques; MALABOU, Catherine; 2009 La Contre-Allée. París: La Quinzaine littéraire. Louis Vuitton.

MESQUITA, IVO; 2003 Cartographies, Winnipeg Art Gallery, Winnipeg, 1993. Versión revisada Folleto de la exposición.

ONFRAY, Michel; 2016 Teoría del viaje. Poética de la geografía. Buenos Aires: Taurus

SPERANZA, Graciela; 2017 Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo. Barcelona: Anagrama 2012 Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Barcelona: Anagrama.

WARBURG, Abby 1924 Atlas Nemosyne Madrid: Akal

2 Cuervo, Carolina (2022). Artistas argentinos viajeros del 2000. El viaje como método para la producción artística contemporánea [Tesis en Maestría, Universidad Nacional de Tres de Febrero, dirigida por Marina Aguerre y codirigida por Federica Baeza].

3 El famoso Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg (WARBURG: 2010) fue una referencia teórico-metodológica ineludible para este trabajo, cartografía abierta de imágenes que propone una red de relaciones en la cual el relato siempre se construye con un montaje de imágenes, donde una toma sentido en relación con otra.

Papeleo hogareño

En la reconstrucción de la instalación Papeleo hogareño (2002-2022), de los artistas Esteban Álvarez y Tamara Stuby, una serie de elementos que aluden al viaje, por ejemplo, un pasaje aéreo, un permiso de residencia y telas protectoras de sillones de avión, ocupan el lugar de los objetos que habitualmente se encuentran en un living. La tensión generada por la alusión al desplazamiento desde la quietud se sostiene con la presencia de dos relojes que marcan dos horarios diferentes y de un cubo de Rubik completamente blanco, que denota un tiempo suspendido.

Sobre las paredes, una serie de dibujos, realizados a partir de la proyección de líneas sobre un planisferio, dejan entrever la pregunta por el concepto de hogar. Planos/casas que evocan, además, posibles desplazamientos, algunos solo realizables en un viaje en avión, “que rompe con los husos horarios y genera desajustes y paradojas, tales como agregar o borrar varias horas de nuestras vidas en un solo día”, en palabras de Fabián Lebenglik.

Cuando en los años 2000 Álvarez y Stuby regresaron a la Argentina, luego de participar en residencias, la tendencia al viaje como condición para la profesionalización del artista contemporáneo comenzaba a vislumbrarse. La obra Papeleo hogareño se dispone, entre otras cosas, a pronosticar un estado del arte: el viaje como tema central de la cotidianeidad.

En pág. anterior: Esteban Álvarez, Tamara Stuby. Papeleo hogareño, 2002-2022.

Patricio Larrambebere

Aunque no se trate de un artista en constante desplazamiento, el imaginario del viaje se reitera en la obra de Patricio Larrambebere. Su práctica está ligada a la recuperación de tiempos y estéticas del pasado: en 1998, junto a Javier Martínez, creó ABTE (Agrupación boletos tipo Edmondson), “la historia del ferrocarril completa, contada a partir de una mínima unidad de cartón como núcleo simbólico, el boleto tipo Edmondson”.

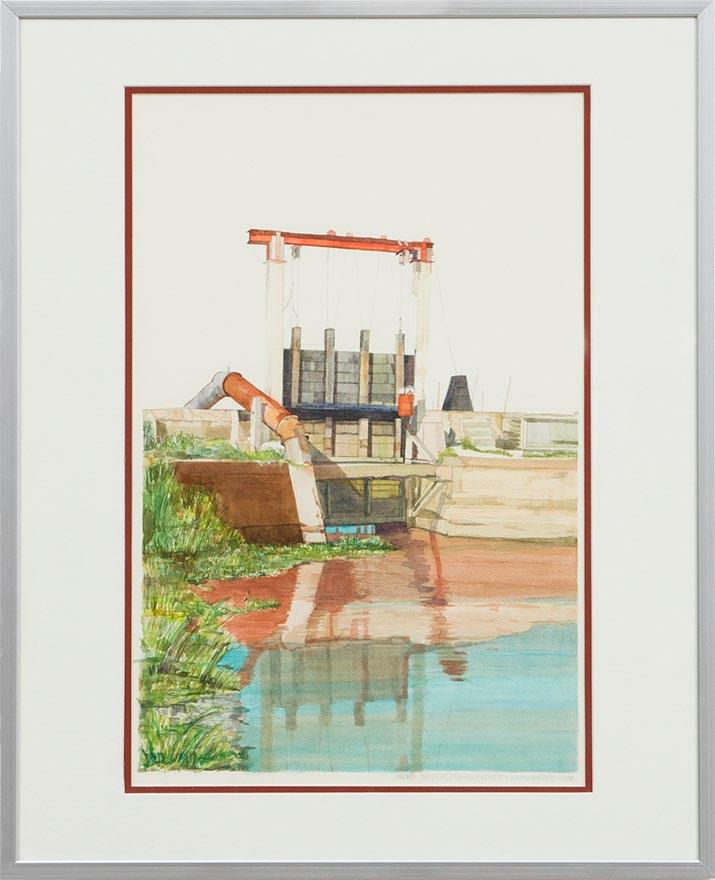

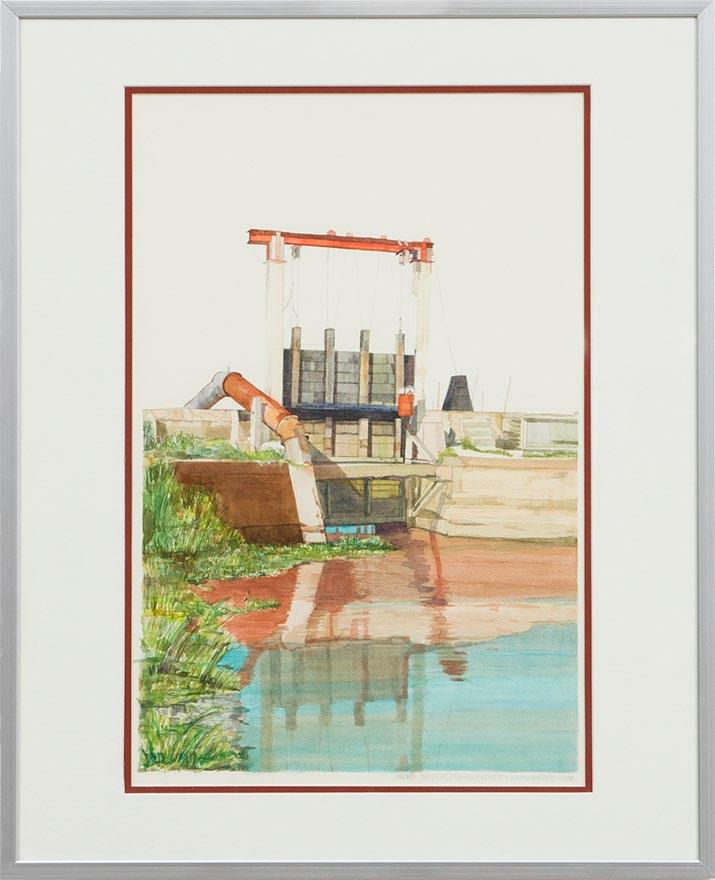

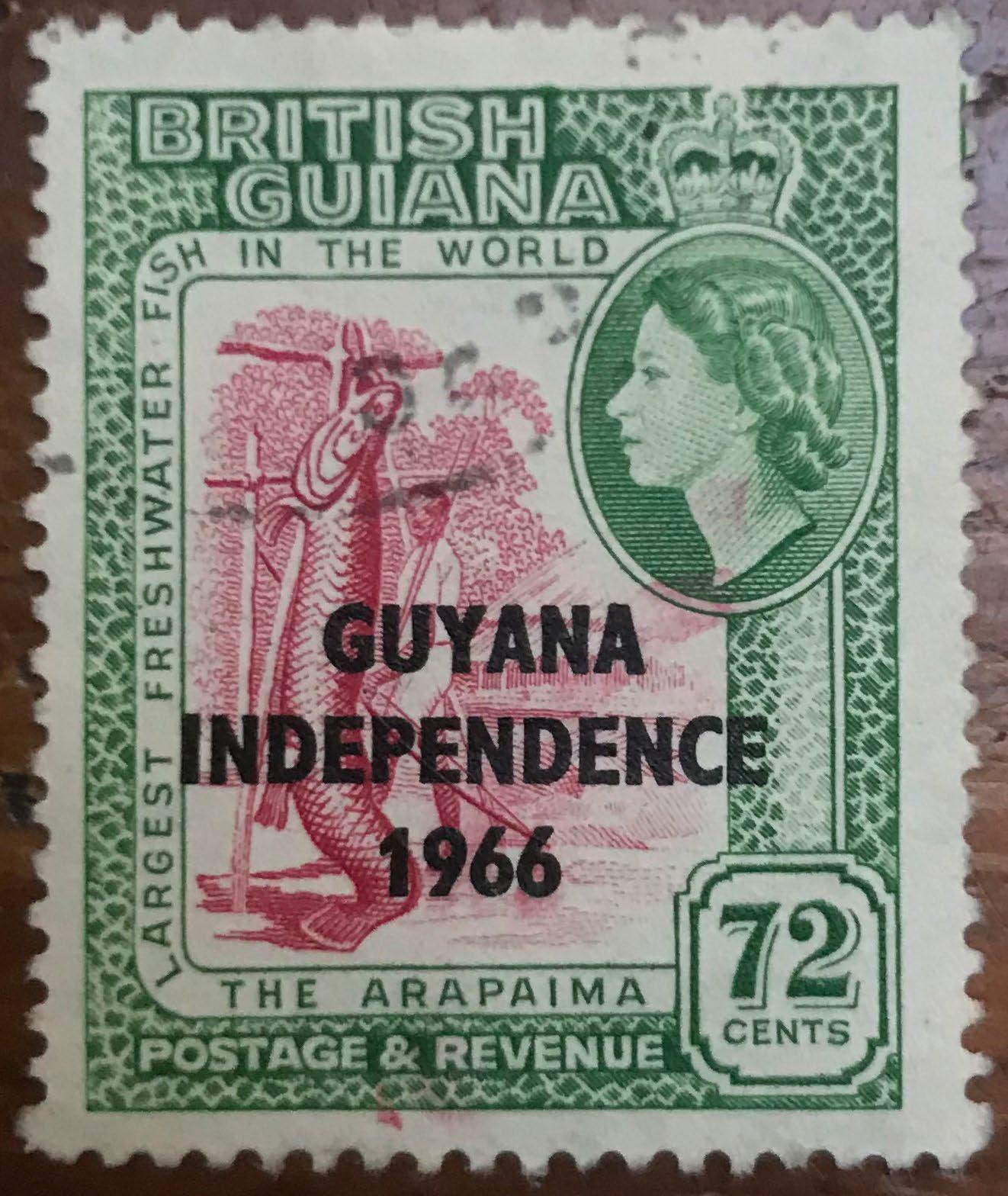

El primer ferrocarril de Sudamérica había entrado en operaciones en 1848, en la entonces Guyana Británica. Quizás, sea una de las razones por las que Larrambebere se obsesiona con ese territorio, que se convierte en un objeto de estudio central en su trabajo. Desde el año 2008, desarrolla la serie Un portfolio reciente de acuarela de Guyana, acuarelas producidas sistemáticamente como resultado de un viaje imaginario al país sudamericano. Así, enlaza la elaboración de estas imágenes con el oficio de los pintores viajeros del siglo XVIII, en este caso, a partir de fotografías de Guyana que encuentra en la web, “para contrarrestar la realidad aplanada de internet”, en sus palabras.

Las imágenes que elige retratar nos acercan a la historia del país, cargada de ambigüedades, producto de una gran variedad de mezclas étnicas y consecuencia de dos procesos de colonización: primero holandés y luego británico. “The land of six people”, como la llaman, en esta tierra conviven inmigrantes y descendientes africanos, indios, chinos, portugueses, europeos y las poblaciones originarias del lugar; está más ligada al Caribe que a Sudamérica. El desconocimiento generalizado sobre el país enfatiza la idea de la documentación de lugares, personas y situaciones, con el objetivo de difundir y dar a conocer esas “nuevas” tierras exploradas, propio de las prácticas históricas del viaje. En las piezas seleccionadas para esta exposición, se destaca la mezcla arquitectónica: una construcción clásica del pueblo originario, un edificio victoriano de fines del siglo XVII, un monumento que conmemora la primera rebelión africana. Además de la imagen decadente de un avión con matrícula norteamericana dedicado al contrabando de vehículos, Larrambebere retrata los tanques de petróleo Guyoil, la esclusa Koker, que data de la época del establecimiento del cultivo de la caña de azúcar, introducida por los holandeses en el siglo XVIII, y el muelle: en un país cuyas principales vías de comunicación son los ríos, Guyana significa en idioma originario “la tierra de muchas aguas”.

En pág. anterior: Patricio Larrambebere, Koker, de la serie Un Porfolio reciente de acuarela de Guyana, 2008.

En pág. anterior: Clasificador de estampillas de la Guayana británica colonial y de la República Cooperativa de Guyana, entre los años 1950 y 1980. Archivo Patricio Larrambebere Patricio Larrambebere. Ferry stelling at Moleson Creek, 2012

Guido Yannitto

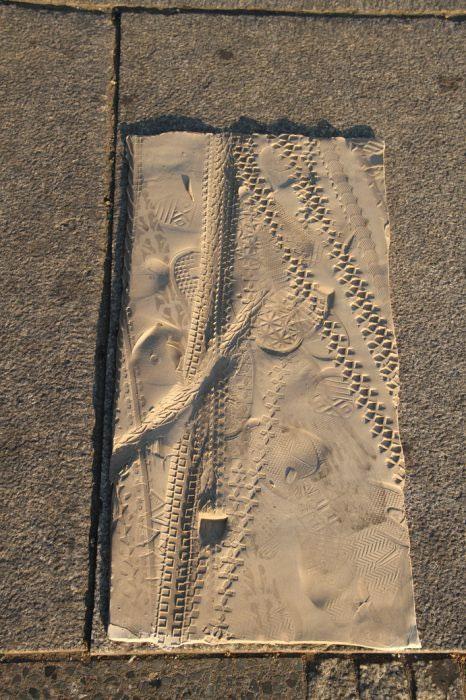

La palabra con la que Guido Yannitto define su trabajo es tránsito: “Caminar hasta el borde o la frontera y mantenerse en constante indefinición en un devenir continuo”, señala. Sus trabajos trazan un estado de traslado permanente: ya sea caminando por una ruta salteña, moviendo piedras de una orilla del río a la otra (Valle, 2004) o dibujando con sus huellas un diagrama geométrico en la ladera de un volcán en la Antártida (Hemisferio, 2012).

En el año 2009, Yannitto produjo un tapiz a partir del diseño geométrico de una ruta y registró la acción de caminar llevando consigo el textil. Así, Oro en el aire resultó en una obra que, por un lado, señalaba la ruta como signo, y por el otro, residía en el propio recorrido como experiencia, que devenía forma, del andar como práctica estética4.

El tapiz es el objeto que el artista reitera en sus obras. Invitado a participar en el año 2017 de una exposición sobre el altiplano andino, emprendió un recorrido virtual por el territorio a través de Google Maps. En aquel momento, limitado por la conexión a internet, las capturas de pantallas que realizó se presentaban como un mapa con errores, formas indefinidas por la falla en la carga de la imagen. Así, su trabajo muestra la traducción de un sistema de códigos a otro: el pasaje de esas imágenes digitales al tejido.

Al mismo tiempo, la serie pone en relación las producciones de tres tejedoras (una del Perú y las otras del norte de la Argentina) que interpretan el dibujo según las indicaciones del artista. Si bien la técnica del telar se basa en la reproducción de un dibujo previamente diseñado, que se le entrega al tejedor con una cuadrícula para seguir, existen sutiles particularidades, como la tensión ejercida al tejer, las lanas utilizadas o el tipo de manipulación del telar, que producen diferencias evidentes entre un diseño y el otro.

En pág. anterior: Guido Yannitto, Oro en el aire, 2009.

Walkscapes. El andar como práctica estética, Francesco Careri, 2013.

Juan Der Hairabedian

Ya sea a través del café armenio, de su mirada sobre las propias facciones o de su búsqueda por reencontrarse con sus orígenes, la identidad es un tema constante en las obras del artista cordobés. El viaje, en esta línea, se convierte en una herramienta puesta en marcha para ir a ese encuentro con lo propio y lo desconocido.

En el año 2012, en el marco de Residencia en la Tierra, Juan Der Hairabedian viajó a Armenia Colombia, llevando consigo dos elementos que forman parte de esta instalación: la película Nosotros, del cineasta armenio Artavazd Peleshian (que luego intervendría con imágenes de la Armenia colombiana) y el libro Viaje a Armenia, del escritor ruso Osip Mandelstam, del que rescataría no solo el título, sino también el espíritu de esa narración; esto es, la idea del sujeto que se dispone a perderse, en sintonía con el concepto de viaje del filósofo Derrida, que contrapone los significados de “procedencia” y “consumación” —que prevalecen en la lógica tradicional del viaje— a los de “desviación”, “fortuna”, “accidente”.

En la unión de las dos variables —el viaje y la búsqueda de la identidad—, Viaje a Armenia se concibe como un proyecto planteado desde esa idea de la ambigüedad que entrelaza la Armenia colombiana con un imaginario viaje al país de origen de su familia.

A diez años de concebido el proyecto, expuesto por segunda vez en Buenos Aires, este trabajo propone, con su montaje, atravesar un zigzag de postes ordenadores de filas, característicos de los aeropuertos para iniciar el movimiento y adentrarse, en palabras del artista, en “un viaje que por error sea un acierto”.

Juan Der Hairabedian, Viaje a Armenia, postales. 2012-2022

Alejandra Mizrahi

Artista tucumana, referente local del cruce entre arte, diseño y artesanía. El universo que la rodea está empapado del legado familiar, cultural y regional, incluso, del saber ancestral. En sus obras más tempranas, recupera la estética de los años 70 en las prendas y en el departamento de su abuela. De allí en adelante, sus producciones resultarán un ir y venir entre la contemporaneidad y el legado cultural. El motivo itinerante (2012) se concibe en el marco de las becas del Fondo Nacional de las Artes para artistas dentro del circuito Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Santiago del Estero, territorio que atraviesa el tren Estrella del Norte. En esa oportunidad, Mizrahi tomó como punto de partida un vestido “Lanvin” que había pertenecido a su abuela. Centrándose en el bouquet de flores que se repite en la tela, encargó la “traducción” de ese motivo a cinco artesanos locales con los que fue encontrándose en sus viajes.

Ampliada para esta exposición, una nueva versión de la obra suma diez traducciones realizadas por hacedoras de comunidades de distintos territorios del país. En esta operación, y luego de transcurridos diez años de aquella primera versión, la artista señala cómo las divisiones entre arte, artesanía y manualidades se vuelven cada vez más lábiles. Así, El motivo itinerante se trata de una carta textil colectiva, un dechado plural y diverso que da cuenta de diferentes cuerpos, materialidades y territorios.

En pág. anterior: Alejandra Mizrahi, El motivo itinerante (detalle), 2012.

págs. anteriores

Juan Gugger

En gran parte, a través del sistema de residencias artísticas, el artista cordobés Juan Gugger desplegó en los últimos tiempos una serie de proyectos específicos que ocurren cuando llega a una nueva ciudad: Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Los Ángeles, Bogotá, París. Su trabajo se funda en la exploración de los márgenes y escondites de la ciudad. El desarrollo urbano —escenario de la migración, la circulación y lo efímero— es el terreno de acción de este artista, cuyo trabajo resulta íntimamente definido por el contexto.

Durante su primera residencia, en el año 2012, Gugger produjo la serie Street screens (CIA, Buenos Aires, 2012), para la cual recolectó volantes publicitarios de oferta sexual en la vía pública. La función del volante se transformaba, ya que pasaba a formar parte de composiciones en el plano geométrico de un papel milimetrado, dentro del territorio de la representación. Mientras desarrollaba la serie en cuestión, en el contexto de la residencia, produjo un plano/esquema sobre el mismo soporte de papel milimetrado de lo que fue la distribución de comensales alrededor de las mesas ubicadas en la terraza de la residencia en un asado. Esta obra funciona como una suerte de instantánea de aquello en lo que puede convertirse una residencia: una experiencia relacional.

Producida especialmente para esta exposición, como continuación de su serie Deck (2015-2022), el artista propone una experiencia escultórica de la arquitectura. Al interior de la pieza, entre los listones de madera, se descubren residuos diminutos de la vida cotidiana, a los que, atrapados en una existencia efímera de circulación en el tejido metropolitano, no les prestaríamos atención. En palabras del artista: “Normalmente uso maderas que encuentro, que suelen ser en su mayoría de pallets o de estructuras que funcionaron para enviar objetos frágiles por correo. También en las basuritas existe el mismo gesto de resistirse a aceptar la insignificancia como propiedad “natural” de los objetos.” Así, cajas, panfletos, botellas de plástico, etc., presentes en las obras de Gugger, tienden un puente entre “el adentro y el afuera”, entre el espacio expositivo y el espacio anónimo de la ciudad.

Juan Gugger, Deck XI. I (detalle)

En

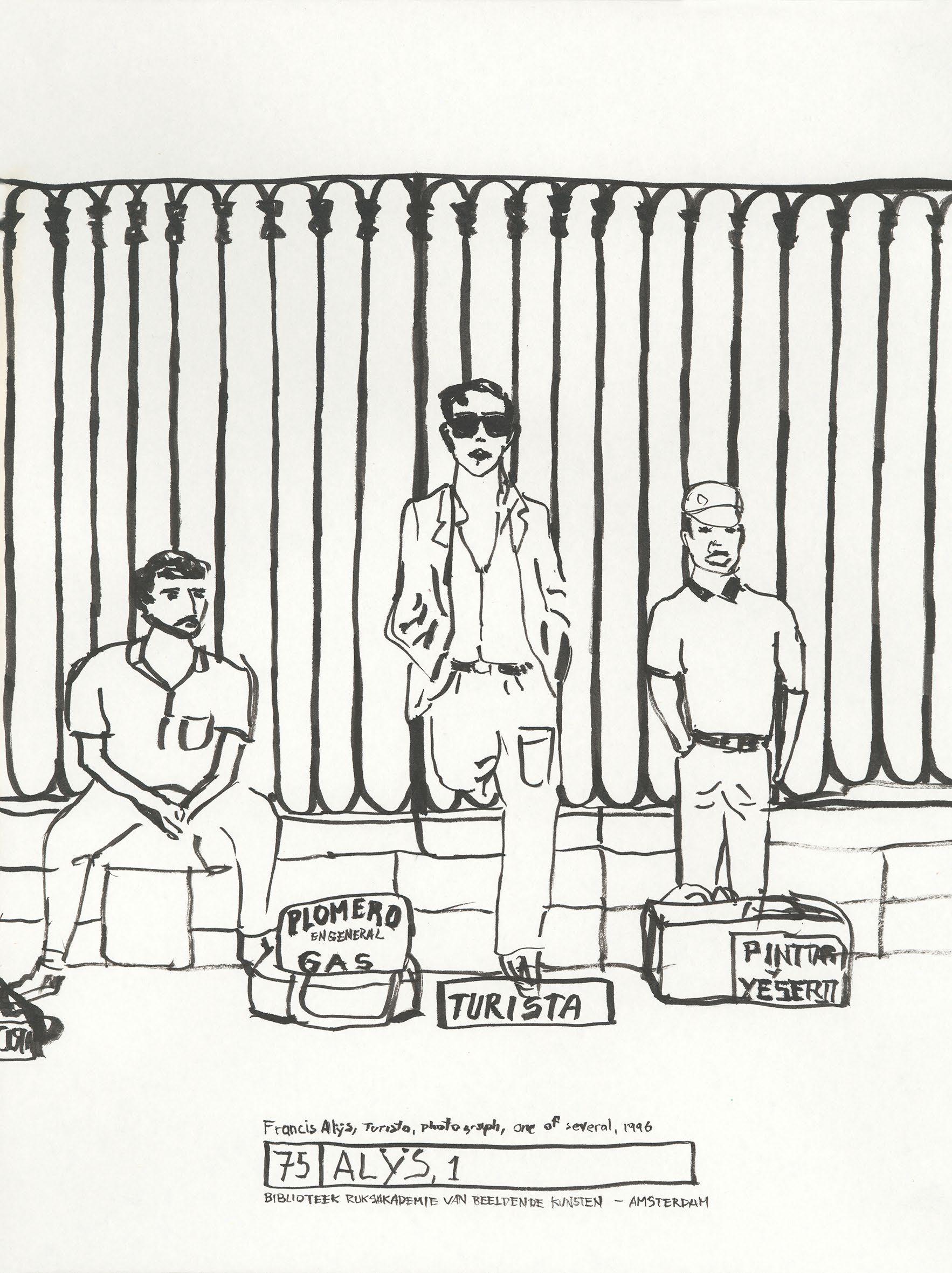

El artista cordobés Lucas Di Pascuale participó en 2008 de un programa relacionado con el dibujo y las técnicas gráficas en la Rijksakademie Van Beeldende Kunsten. La utilización de la biblioteca totalmente equipada y actualizada para contribuir con los procesos educativos de los residentes alumni —como se los llama— fue una herramienta que abrió el camino a un nuevo proceso creativo para el artista.

En el transcurso de cuatro años, a partir de la copia de obras reproducidas en libros pertenecientes a diferentes bibliotecas de Ámsterdam, Lima, Belo Horizonte y Córdoba, Di Pascuale desarrolló la serie Colecciones: una suerte de atlas de dibujos de obras y artistas de todas partes del mundo, que conforman una colección de imágenes. En esta oportunidad, la serie se presenta en formato de instalación de diapositivas. Esto permite reunir, una vez más, gracias a la copia, un gran número de dibujos, susceptibles de ser combinados, según diferentes y múltiples categorías. El proyector, como dispositivo utilizado para impartir conocimientos, establece así la conexión con el concepto de aprendizaje y el dibujo como técnica para aprehender una obra.

La serie cuenta, además, con una versión editorial: Ali / Lai-Lau / Zip, editado en 2014 por DocumentA/Escénicas, sello cordobés. Es una compilación, organizada en dos tomos, de los quinientos dibujos realizados por el artista, ordenados alfabéticamente.

En págs. 70 - 71: Coleções, Galería de la Escola Guignard, Belo Horizonte, 2010.

En págs. 72 - 73: Ali / Lai . Lau / Zip, 1a ed. — Córdoba : DocumentA/ Escénica Ediciones, 2014. 2 volúmenes de 200 páginas c/u; 15 x 11 cm, 500 ejemplares.

Arriba: Lucas Di Pascuale, Yannito, Oro en el aire. Dibujo de la serie Colecciones.

El Basilisco

La creación de la residencia de El Basilisco tuvo como germen un ciclo de mesas redondas, organizado entre agosto de 2001 y noviembre de 2002 en el auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Las inquietudes de los fundadores de la residencia se reflejaron en los ejes debatidos: “La presión para un cambio en las artes visuales. Espacios, curadores y circuitos alternativos”, “Formación extra-institucional en las artes visuales”, “Arte y educación artística: ¿enemigos naturales?”, entre otros. Estos temas llevaron a Esteban Álvarez, Cristina Schiavi y Tamara Stuby a fundar en 2004 un espacio de encuentro para continuar desarrollando sus premisas teórico-prácticas.

En ese contexto, entre 2004 y 2009, treinta y dos artistas de veinticuatro países y cinco provincias argentinas pudieron intercambiar sus experiencias y saberes. La residencia tuvo como modalidad la superposición de lo local, lo regional y lo internacional. De este modo, en cada edición, un artista de Buenos Aires convivía con otro del interior de la Argentina y un extranjero. En palabras de Stuby, el establecimiento de un espacio funcionó “para insertar la obra y las personas y sus perspectivas desde otras partes de la Argentina y del mundo en el escenario local del arte; un intento de abrir el juego más allá de los ámbitos de circulación ya instalados, y del tipo de producción habitualmente visible”.

Por tratarse de una residencia creada por artistas, El Basilisco es recuperada en esta exposición como obra en sí misma, en tanto acontecimiento provocador de resonancias y reflexiones dentro del campo del arte contemporáneo argentino. Al igual que con un proyecto artístico desarrollado en el transcurso de un desplazamiento, propone dar cuenta del “viaje” de cinco años emprendido por los creadores de El Basilisco a partir de una cronología posible: una línea de tiempo de la que se desprenden diferentes archivos, fotos, videos, folletos de open studio, publicaciones y objetos.

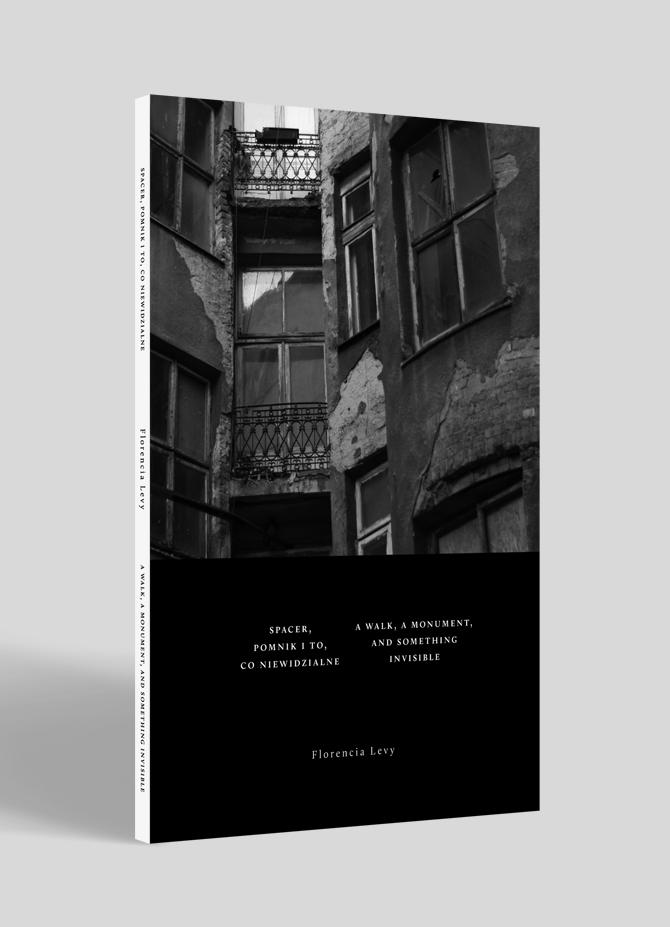

Florencia Levy

La conexión con las raíces moviliza la producción de obras que reflexionan sobre los orígenes familiares como los lugares de procedencia. El viaje y la experiencia en residencias artísticas pueden estar anclados en historias familiares y hacer posible la realización de obras que desarrollen ideas concretas al respecto.

Poniendo en práctica su metodología de trabajo a través del viaje, la entrevista y el registro en video, Florencia Levy elaboró en 2017 la película Translate, Repeat, Retrace, sobre la memoria de los judíos polacos que vinieron a la Argentina, en su mayoría, durante la Segunda Guerra Mundial.

La primera instancia del proyecto consistió en entrevistar en el país a cuarenta personas, no solo a quienes emigraron de Polonia, sino también a sus hijos y nietos. A partir de estas entrevistas, la artista escribió un guión como núcleo narrativo de una película. En la segunda instancia, viajó a Varsovia para participar de una residencia en el POLIN Museum of the History of Polish Jews. Levy intentó emplazar en la Varsovia contemporánea los relatos que había obtenido en las entrevistas desarrolladas en la Argentina, filmando escenas que en la película terminada se relatan en tres idiomas: ídish, polaco y español.

A partir de otra serie de registros producidos en el transcurso de ese mismo viaje, surge la publicación A walk, a monument, and something invisible. La artista realiza siete trayectos en sintonía con su serie Sistema de caminos (2008-2015) con judíos polacos que vivían en Varsovia. Pero, esta vez, no se trata de paseos cotidianos, sino de recorridos por lugares particulares en relación con la historia de la ciudad.

Realizados especialmente para esta exposición, seis collages, en los que se superponen fotos antiguas —acompañados por aquellos relatos de Piotr, Mattan, Albert, Jagna, Adam y Andrzej—, se presentan como otro matiz posible de la materialización del recuerdo: amplían la idea de las capas de la memoria. En palabras de la artista: “Todas las instancias del proyecto tienen en común la historia, las ciudades, la memoria, el territorio y el trauma, pero al mismo tiempo, la resistencia”.

En pág. anterior: Florencia Levy, Un recorrido, un monumento y algo invisible, collage de fotografías, 2016-2022.

Artistas

Esteban Álvarez. Buenos Aires, 1966. Trabaja en diversidad de medios con un interés particular en el arte múltiple. Participó en distintas bienales internacionales y exposiciones en instituciones como Malba, Fundación Proa, Parque de la Memoria, Espacio Fundación YPF (Buenos Aires), Museo MacRo-Castagnino (Rosario), The Drawing Center (Nueva York), Galería IFA (Berlin). Entre otras distinciones, obtuvo el Diploma Konex (Grabado, 2022) y la beca Pollock-Krasner Foundation (Nueva York, 2004). Es docente en la Universidad Nacional de las Artes.

Juan Der Hairabedian. Córdoba, 1971. Artista visual, docente e investigador. Especialista en Prácticas Artísticas Contemporáneas (UNC). Participó de clínicas de obra con Tulio de Sagastizábal y Alejandro Puente, Fundación Antorchas (2000‐2001); también, en residencias en India (2001), Jordania (2008), Brasil (2009) y Colombia (2012). Desde 2000 es docente en las materias de curaduría y de escultura en la Facultad de Artes (UNC). Entre 2005 y 2011 codirigió junto a Lucas Di Pascuale el taller de análisis, pensamiento y producción en artes visuales Lectura de Obra y coordinó el ciclo Diálogos. Desde 2018, coordina el taller Lo que hacemos (y lo que deseamos). Desde 2005, ha curado exposiciones y escrito ensayos para publicaciones especializadas y reseñas para artistas. Sus proyectos abarcan los más diversos lenguajes y han sido expuestos en Argentina y en el exterior. Recibió los siguientes reconocimientos: mención en el premio AAMEC de Fotografía Argentina Contemporánea (2022); premio Fondo Nacional de las Artes en el 95° Salón de Mayo (Santa Fe, 2018); primera mención en el Salón y Premio Ciudad de Córdoba (2013); mención en el premio Itaú Artes Visuales (2011); mención en el premio Fundación Andreani Artes Visuales (2009); primer premio Escultura Premio Federal CFI (2000); Tercer premio Escultura en Salón de Artes Plásticas (La Pampa, 1997); adquisición Colección Telefónica de Pintura Joven, Fundación Telefónica, 1996. Asimismo, ha obtenido las siguientes becas: Fundación Antorchas (2000), Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay (2014), Fondo Nacional de las Artes (2022).

Lucas Di Pascuale. Córdoba, 1968. Realizó estudios de grado y postgrado en la Facultad de Artes (UNC), donde actualmente se desempeña como docente, y continuó su formación en diversas residencias en arte. En sus ensayos, el dibujo, la práctica editorial y los vínculos entre práctica artística y docente tienen un marcado protagonismo. Entre ellos se destacan: Asterisca, Alfabeto marginal, Los colores de los días, Querido margen, 2222, Lindes para el viento (conjuntamente con Soledad Sánchez Goldar), Yerba mala, Colecciones, López y Partido Transportista de Votantes (colectiva). Ha publicado los libros: Asterisca, Todas las cosas al corazón y Lakshmi Nivas (conjuntamente con Sandra Abichain), Ritmo hormiga, Cartel, Ijota, Ali/Lai Lau/Zip, Distante, Hola tengo miedo, Taurrtiissttaa y H31 (conjuntamente con Gabriela Halac). Actualmente, se desempeña como director de la Especialización en Prácticas Artísticas Contemporáneas (FA, UNC) y como coordinador de la residencia Azulmontaña.

Juan Gugger, Deán Funes, 1986. Entre sus exposiciones recientes figuran Viceversa, Posiciones y Perspectivas de una Colección, Museo de Arte Moderno de Bogotá (2024); radicar raði’kar, Poush (Aubervilliers, 2024), Del Cielo a Casa, MALBA (2023); Adentro no

hay más que una morada, Museo de arte moderno de Buenos Aires (2022); Sueños de Rebelión Silvestre, BIENALSUR (2022); Unconditional Lover, After Hours (París, 2022); Désordre des Possibles, Espace Voltaire (París, 2021). Entre sus proyectos individuales recientes se encuentran Le Jour le Plus Long, Nuit sans Fin, Cometa (París, 2024); Sens Unique, Galerie Gardette (París, 2023); Cyclo, Espacio 34_35, Palacio Barolo, (Buenos Aires, 2023); All Rivers the River III, KAMC (Yokohama - Japón, 2020); Deck VII | Night Sweats, Cité Internationale des Arts (París, 2019). Gugger ha recibido apoyos como la Terra Foundation Fellowship (Chicago, 2019); 69e édition Jeune Création (París, 2019); Premio Kenneth Kemble (Buenos Aires, 2017); Premio a la Creación, Fondo Nacional de las Artes (Buenos Aires, 2016); Premio Proyecto a Desarrollar de la IV Bienal de Arte Joven de Buenos Aires (2015); Beca Oxenford (Buenos Aires, 2014). En 2020, fue uno de los cinco candidatos al Premio Azcuy, otorgado por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Patricio Adrián Larrambere. Merlo, 1968. Artista visual y docente universitario. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y la Rijksakademie van Beeldende Kunsten de Amsterdam. En 1998, cofunda el proyecto ABTE (Agrupación Boletos Tipo Edmondson). Dirige el taller ALCO SRL, es adjunto en el área proyectual de Pintura en la UNA y en el taller de Lenguajes Expandidos de la UNSAM. Realizó las siguientes exhibiciones individuales: Ferro-Carriles Argentinos en el Museo Nacional Ferroviario (Buenos Aires, 1998); ABTE sede temporaria, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2002); The edmondson ticket Society, Pinta (Nueva York, 2012); Futuro para siempre, Museo López Claro-Azul (Provincia de Buenos Aires); De Anguyá-I a Trapalanda, Fundacion Klemm (2017); La Quema, Futbolitis (2022). Entre sus exhibiciones colectivas se cuentan: VII Bienal do Mercosul (2009); Beginning with a Bang!, Americas Society (Nueva York, 2007); OFF/Fora, Bienal de Pontevedra (2006); Quince años de cultura ferroviaria ABTE, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2013); República, Libertad y Consumo, Hache Galería (2019); Figuritas, Casa Nacional del Bicentenario; (h)usos del mundo, Fundación OSDE (2022).

Florencia Levy, Buenos Aires, 1979. Estudió en Central Saint Martin's College of Arts (Londres) y en la Universidad Nacional de las Artes. Desde 2021, codirige la Licenciatura en Prácticas Artísticas Contemporáneas de la Escuela de Arte y Patrimonio (UNSAM), donde también dirige el Centro de Arte y Ciencia desde 2023. Ha ganado becas internacionales para realizar residencias artísticas en Holanda, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Cuba, Corea del Sur, Malasia, Polonia, Israel, China y Suiza. En 2020 y 2015 ganó la beca Pollock-Krasner Foundation (New York, USA); en 2019 y 2016 recibió la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes.

Alejandra Mizrahi. Tucumán, 1981. Licenciada en Artes (UNT). Doctora en Filosofía (Universidad Autónoma de Barcelona). Desde 2018, es docente en la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNT). Desde 2012, trabaja con la comunidad de Randeras de El Cercado. Parte de este trabajo se encuentra publicado en RandAcerca (2020) y Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo (2013). Coordina y dicta talleres de experimentación textil desde 2012. Forma parte del staff de la galería Intemperie y del colectivo La Lola Mora, trabajadoras de las artes. Junto a Andrei Fernández coordina la muestra itinerante Textiles Semillas — Unión de tejedoras, artistas y

activistas del noroeste argentino, como parte del Programa 99 Questions de Humboldt Forum. Participa en residencias artísticas nacionales e internacionales y realiza muestras individuales y colectivas desde 2005. Su obra pertenece a las colecciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Palais de Glace y a colecciones privadas.

Cristina Schiavi. Buenos Aires, 1954. Entre sus exposiciones colectivas e individuales recientes se encuentran: El futuro detrás en Parque de la Memoria (2023); Vida abstracta y Óptica cromática en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Premio Trabucco — CCK (2022), Premio Fortabat (2021), Bienal do Mercosul (2020); Tácticas Luminosas para la Colección Fortabat; Para todes tode en el Centro Cultural Conti (2019); Una llamarada pertinaz en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2018), Cabinet Arteba (2017), Dixit Arteba (2016), Salón Nacional Palais de Glace (2015); Desborde y modulación en Fundación Klemm (2014); Lo bello, luego lo terrible en el Museo La Ene (2013); Recovering Beauty en el Museo Blanton (2011). Con Esteban Álvarez y Tamara Stuby dirigió el proyecto de residencias El Basilisco (2004-2009); realizó el proyecto Mark Morgan Perez Garage con Juan Tessi (2009). Su trabajo forma parte de colecciones de museos como el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, el Museo Franklin Rawson de San Juan y el Museo de Arte contemporáneo de Bahía Blanca. Recibió el Premio Konex de Platino 2022 y el Premio Konex 2002.

Tamara Stuby. Pughkeepsie, 1963. Artista visual y escritora. Desarrolla proyectos tanto para iniciativas independientes como reconocidas instituciones de arte, además de intervenciones en espacios públicos. Algunas de sus participaciones en exhibiciones colectivas fueron: Bienalsur II (Córdoba, Argentina), Bienalsur (Guayaquil, Ecuador), las Bienales de Jafre (España) y de Fortaleza (Brasil) y los eventos In(ter)venciones (Valparaïso, Chile) y PR’04 (Puerto Rico). Realizó dos muestras individuales: Suite, Centro Cultural Recoleta y Privado: Balance, Fundación OSDE (2016). Fue codirectora de la residencia de artistas El Basilisco y coorganizadora de las mesas redondas Pensando en voz alta (Alianza Francesa, Buenos Aires). Recibió una Mención en el Premio Klemm y becas de la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes. Sus textos han sido publicados en catálogos de artistas, libros y revistas especializados.

Guido Yannitto. Salta, 1981. Licenciado en Pintura (UNC). En Ciudad de México continuó su formación en talleres particulares. Realizó el programa de artistas de la Universidad Di Tella (2009). Entre 2016 y 2019, es seleccionado en distintas residencias internacionales: Flora (Bogotá, Colombia); Jan Van Eyck (Maastricht, Holanda); Pivo (Sao Paulo, Brasil); RAVI (Liege, Bélgica). En 2018 gana el primer premio del Salón Nacional en la categoría Textil. En el mismo año, es codirector de arte de la película Husek, de la directora Daniela Seggiaro. Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo (Salta); Banco Itau Argentina; Museo Macro (Rosario); Museo Caraffa (Córdoba); Museo Sívori (Buenos Aires), y la colección de la Universidad de Maastricht (Holanda). Actualmente, vive en Salta donde desarrolla su obra. Junto a Gonzalo Elías fundaron Remota Galería, un proyecto especializado en arte contemporáneo salteño.

LISTADO DE OBRAS

ESTEBAN ÁLVAREZ

TAMARA STUBY

Papeleo Hogareño, 2002-2022

Sillones, TV, objetos, dibujos y documentos de viaje

Medidas variables

Colección de los artistas

EL BASILISCO

Línea de tiempo

Esteban Álvarez, Cristina Schiavi, Tamara Stuby

El Basilisco

Residencia de Artistas, 2004-2009

Publicación El Basilisco, Buenos Aires, 2009

JUAN DER HAIRABEDIAN

Viaje a Armenia, 2013-2022

Video instalación en ByN, estéreo.

Duración: 24'

Atril, texto, postes ordenadores de fila, fotografía, postales offset, portapostales, mesa, sillas y libros.

Osip Mandelstam. Viaje a Armenia, Córdoba, Alción, 2004

Artavazd Peleshian. Teoría del montaje a distancia, México DF, UNAM, 2011

Medidas variables

LUCAS DI PASCUALE

Colecciones, 2011

Instalación

Proyección de diapositivas

Medidas variables

Viaje a Armenia, de la serie

Retrato de libros, 2013

Lápiz sobre papel

41 x 31,8 cm

JUAN GUGGER

Asado, 2012

Tinta y fibra sobre papel milimetrado

17 x 14,9 cm

Colección Alejandro Londero

Cae la tarde, de la serie

Street Screens, 2012

Recortes y grafito sobre papel milimetrado 19 x 23 cm

S/T, de la serie Street Screens, 2012

Collage sobre papel milimetrado 23 x 19 cm

Bruma &-co., de la serie

Street Screens, 2012

Recortes y grafito sobre papel milimetrado

19 x 23 cm

Colección HAB

Deck XI, 2022

Maderas y objetos recolectados

225 x 440 x 8 cm

All Rivers the River II, 2019

Video

Duración: 3’ 15

Copia de exhibición del artista

PATRICIO LARRAMBEBERE

Umana Yana, 2008

Stabroek Market.

Georgetown, Demerara, 2008

Koker, 2008

Wreck of a YC-122 on the Essequibo river, 2012

Canjie Bridge-New Amsterdam, Berbice, 2011

Transport and Harbours dpt. (Wakenaam stelling), 2008

Ferry stelling at Moleson Creek, 2012

Cuffy monument by Richard Moore, 2008

Georgetown City Hall, 2014 Guyoil, 2021-2022 de la serie Un Porfolio reciente de acuarela de Guyana

Acuarela sobre papel

42 x 56 cm [8], 56 x 42 cm [2]

Colección del artista

Clasificador de estampillas de la Guayana

británica colonial y de la República

Cooperativa de Guyana. Impresos por Thomas de la Rue y Waterlow and Sons, Inglaterra, entre los años 1950 y 1980 aproximadamente.

Colección Patricio Larrambebere

FLORENCIA LEVY

Translate, Repeat, Retrace, 2016

Mediometraje

Video monocanal

Full HD 16:9

Duración : 20'

Copia de exhibición de la artista

Andrzej; Jagna; Adam; Albert; Piotr; Mattan; de la serie A walk, a monument, and something invisible, 2022

Collage de fotografías originales y texto impreso

60 x 65 cm

Colección de la artista

ALEJANDRA MIZRAHI

El motivo itinerante, 2013-2022

Motivos textiles

Instalación

Medidas variables

GUIDO YANNITTO

Oro en el aire, 2009

Tapiz: 230 x 95 cm

Fotografía: 46,5 x 62 cm

Colección Hernán Zavaleta

Buscar aquí, 2016-2018

Tapiz. Tejedora: Liliana Ponisio

167, 5 x 109,5 cm

Video, Duración: 1' 29''

Colección del artista

Buscar aquí, 2016-2018

Tapices.

Tejedores: Rosa López, Guido Yannitto, Segunda Mamani

166 x 95,5 cm

93 x 56,5 cm

97 x 55 cm

Video, Duración: 1' 29''

Colección del artista

FUNDACIÓN OSDE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

Héctor Miguel Pérez

SECRETARIA

María Victoria Palacios

PROSECRETARIA

Ingrid Behr Menéndez

TESORERA

Alejandra Inés Vazón

PROTESORERO

Oscar Martín Frizzera

VOCALES

Marcela Fabiana Castro

Mario Daniel Brey

FUNDACIÓN OSDE

ARTE Y CULTURA

Micaela Bianco

Paula Cibello

Yanina Costa

Carolina Cuervo

Juana Fonrouge

Javier González

Nadina Maggi

Maria Winsnes

EXPOSICIÓN y CATÁLOGO

CURADURÍA

Carolina Cuervo

TEXTOS

Carolina Cuervo

ASISTENCIA CURATORIAL

Malena Armani, Micaela Bianco, Paula Cibello, Juana Fonrouge

MONTAJE

Sergio Lamanna

Noelia Correa

CORRECCIÓN DE TEXTOS

Mariela Sorrentino

EDICIÓN

Yanina Costa

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Mariana Poggio, Jesica Herni, Laura Ortega

Todas las vistas de sala corresponden a la exposición (h)usos del mundo, septiembre - noviembre, 2022.

La Fundación OSDE y la curadora agradecen, especialmente, a los artistas y a los coleccionistas: Alejandro Londero y Hernán Zavaleta.

ESPACIO DE ARTE | FUNDACIÓN OSDE

Arroyo 807, esquina Esmeralda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

fundacionosde.com.ar/espaciodearte espaciodearte@fundacionosde.com.ar