建築、藝術——策展

文/編輯部

今年(2024),臺灣的建築展覽百花 齊放,不僅擴展了建築的邊界,也重 新定義了展覽的形式與內涵。無論是 建築師、策展人,還是建築文化的推 廣者,透過不同的展覽與策展方式, 將建築從空間美學延伸到生活方式、 社會議題及文化對話的平台。在這個 過程中,臺灣的建築展覽逐漸蛻變, 成為一種探討建築與藝術、文化、歷 史交融的多元場域。

本期,邀請了三位來自不同背景的專 家,分享他們在建築策展領域的經驗 與觀察,透過他們的視角,希望讓讀 者能更深入理解建築展覽背後的策展 思維與實踐過程。

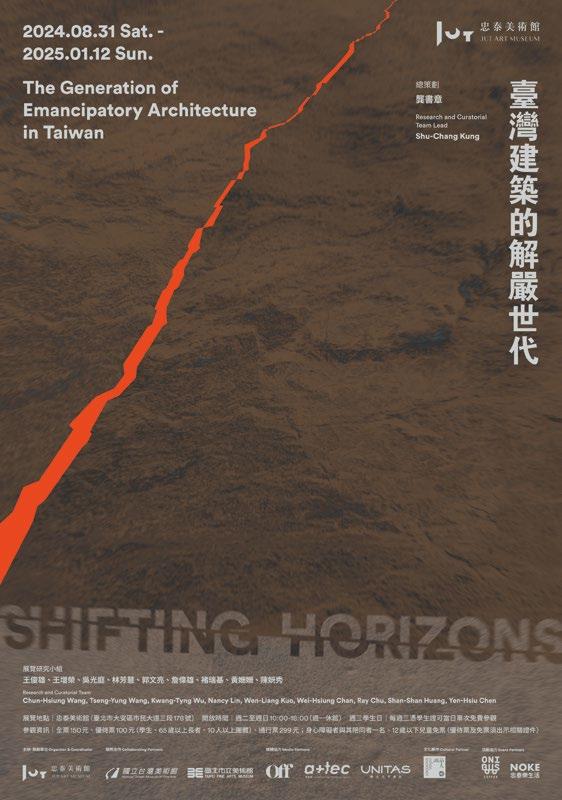

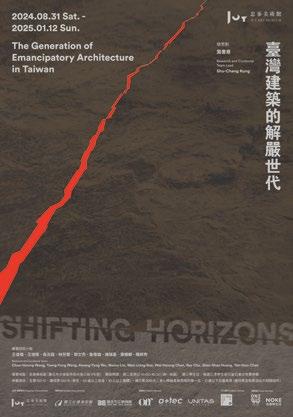

首先,忠泰美術館的總監黃姍姍,她 在過去十年裡,帶領美術館走過無數 重要的里程碑。她將從忠泰美術館的 十年規劃談起,並分享《2016-2021 忠泰美術館五週年專刊》這本具有里 程碑意義的出版物的誕生過程,如何 體現了美術館的策展與出版計畫。在 她的帶領下,忠泰美術館不斷探討「藝 術、建築、文化」,今年展出的《臺 灣建築的解嚴世代》便是一次深刻的 歷史反思與建築文化探討。

接著是,法國波爾多建築中心的策展 人蔡雯雯,將帶領我們進入一場融合 藝術、建築與生活的策展之旅。她長 期專注於建築展覽及文化推廣工作, 分享了自己如何進入策展領域,以及 她的策展理念與實踐經驗。她分享了 許多與Bureau Detours合作的案例,展

示了如何透過策展將建築文化融入日 常生活,讓觀眾以更開放和多元的角 度看待建築。

最後是由《實構築》季刊的副主編—— 蘇雅玲,分享她在編輯與策展領域的 跨界經驗。蘇雅玲在建築雜誌編輯工 作中累積了豐富的經驗,深知「編輯 力」對於策展的價值。她認為,好的 編輯力本質上就是策展力,透過策展, 她將「ADA新銳建築獎」、「實構築 展」、「九典成果展」等多個展覽的 理念和精神,具象地呈現在建築文化 中,從而實現更深層次的文化傳播與 交流。

除了這些精彩的主題文章,本期策展 人觀點收錄了紐約市建築中心董事會 主席Barry Bergdoll撰寫的〈展覽,建 築文化的重要功用〉,回顧了建築展 覽的發展歷史,並展望其未來的發展 方向。Bergdoll深刻探討了建築展覽如 何從展示建築物件本身,逐漸演變為 一種深度的文化對話平台,探討如何 促進展覽與大眾之間的有效連結,並 保持其在建築文化中的重要性,成為 當代策展人的重要課題。在今年建築 展覽蓬勃發展,策展人、建築師及文 化推廣者們無不扮演著引領者的角色, 他們透過展覽創造了一個又一個跨越 時空、文化和思想的交流平台,為我 們提供了更豐富的視角去理解建築與 我們的生活世界。希望本期的內容能 夠帶給讀者更多關於建築展覽的啟發, 並見證這場建築文化盛宴。

001...

004...

014...

024...

034...

040...

建築、藝術——策展/編輯部

主題文章I/談忠泰美術館的建築策展/黃姍姍

主題文章II/一場藝術、建築和生活融合的策展經 驗/蔡雯雯

主題文章III/「編輯力」即為「策展力」/ 蘇雅玲

策展人觀點/展覽,建築文化的重要功用/ 貝瑞.貝格多爾(Barry Bergdoll)

國內外建築展訊

建築文化/建築、藝術——策展 NO.8

摩登生活:臺灣建築1949-1983展覽平面圖 ©臺北市立美術館提供 Courtesy of Taipei Fine Arts Museum

I談忠泰美術館的建築策展 黃姍姍 / 忠泰美術館 總監

本文以忠泰美術館歷屆展覽的策畫經 驗,探討一座具有公共性的美術館, 如何透過其建築展策展行動與思維, 反思建築文化,並探索城市的未來。

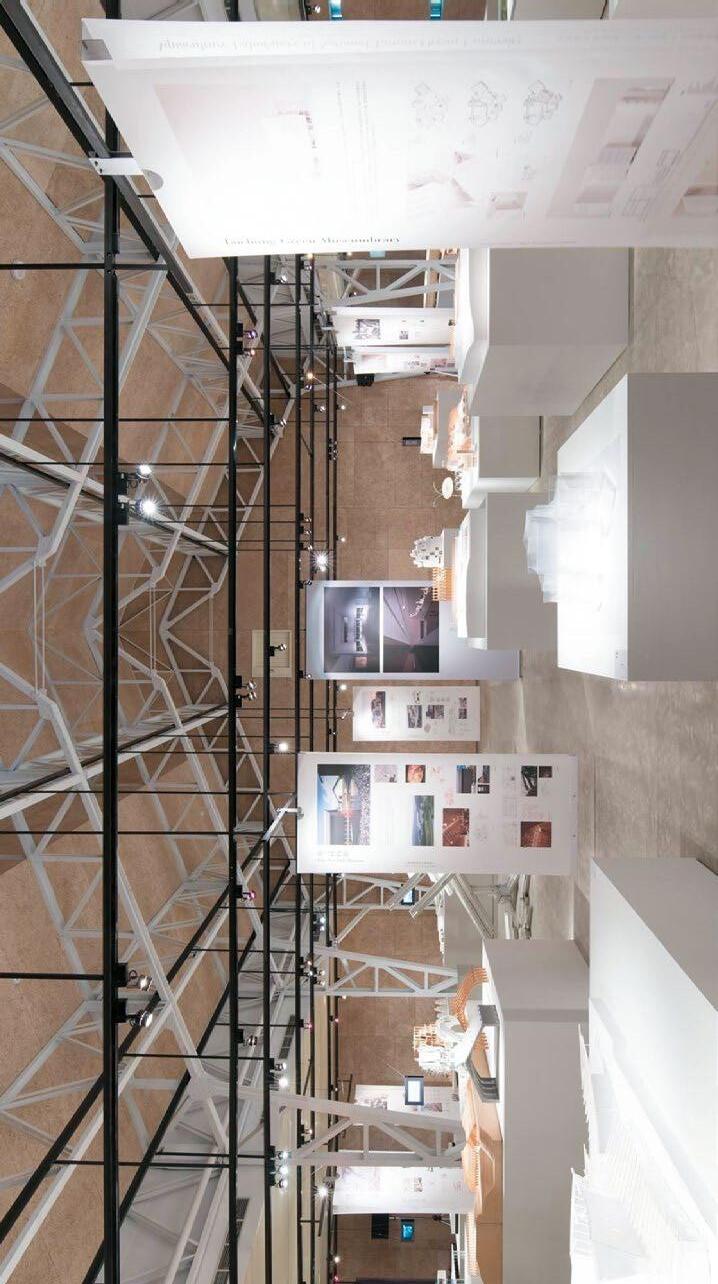

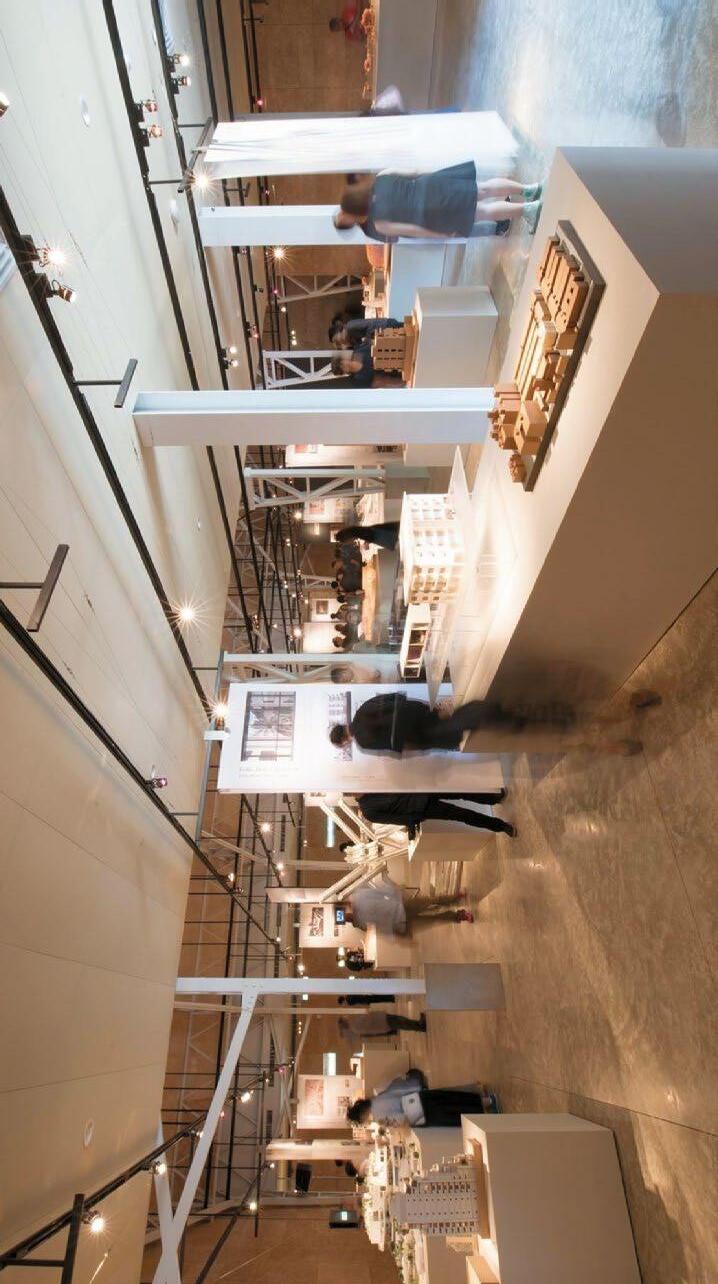

忠泰美術館策展主軸:聚焦「城市」 與「未來」

忠泰美術館自2016年10月成立以來, 持續以三大主軸「城市建築」、「未 來議題」、「當代藝術」策畫展覽與 活動。事實上,早在美術館成立之先, 即有以忠泰建築文化藝術基金會為基 礎進行的多場建築展覽的策畫經驗, 如《廢墟建築學院》(2010年)、《朗 讀違章》(2011年)、《垂直村落》 (2011年)、《代謝派未來都市展》 (2013年)等。這些發生在城市現實 空間中的各種展覽活動,讓基金會團 隊累積了豐富與珍貴的建築展之策辦 經驗,更成為日後規劃和經營忠泰美 術館及新富町文化市場的重要養分。

美術館作為一個串聯藝術建築專業社 群和社會大眾的橋樑,展覽的策劃與 敘事方式就不能只顧及小眾的專業者,

而需要考量面對大眾的說明與推廣。

也因此忠泰美術館在規劃每一檔展覽 時,皆從各種層面思考展覽的傳遞方 式與空間的布局。

忠泰美術館主辦的展覽類型,大致可 歸納為「建築師個展」、「建築思潮 研究展」、「跨領域策展」、「當代 藝術展」之四大類型,其中前三項皆 為建築類型展覽,以下針對建築類型 展覽簡單說明: 一、建築師個展

開館以來,美術館持續推出了建築師 個展,包含《零城—馬可.卡薩格蘭: 邁向第三代城市》(2018 年)、《人 間自然—平田晃久個展》(2019年)、 《對話:Oyler Wu Collaborative 展》 (2019年)、《場域.啟發—隈研吾展》 (2021 年)、《挑戰—安藤忠雄展》 (2022 年)等。

二、跨領域策展

除了屬於建築領域專業展覽,忠泰美 術館積極進行各種跨領域的策展嘗試,

其中又以《HOME2025:想家計畫》 (2016年)、《失樂園—當代城市文 明的凝視與寓意》(2019年)、《感 知現場—建築×藝術跨界展》(2022 年)三檔展覽為其代表。

三、建築思潮研究展

建築設計的發生,或許起始於一位建 築師腦中的靈感一瞬,但一棟建築物 能夠完成,卻是集體的成就,並必須 集結各種社會資源才有機會實現。因 此忠泰美術館認為建築研究展,最核 心的價值呈現出「建築與時代社會的 關係」,透過展覽的研究與分析梳理, 向公眾傳遞建築發展的歷史脈絡與文 化背景,建築不僅是技術與設計,更 是時代的文化面貌。

以歷史角度來梳理建築發展的展覽, 在亞洲具有代表性的展覽不可不提 2011年日本森美術館推出《代謝派未 來都市展》,重新回顧與梳理了半世 紀前的代謝派建築的脈絡與影響力。

森美館更在2018年推出《建築的日本 展》,以九個關鍵切入點論述了日本

建築的本質。在臺灣,今年(2024年) 臺北市立美術館推出的《摩登生活: 臺灣建築 1949–1983》便是該館展出 以臺灣建築歷史為主題之展覽。

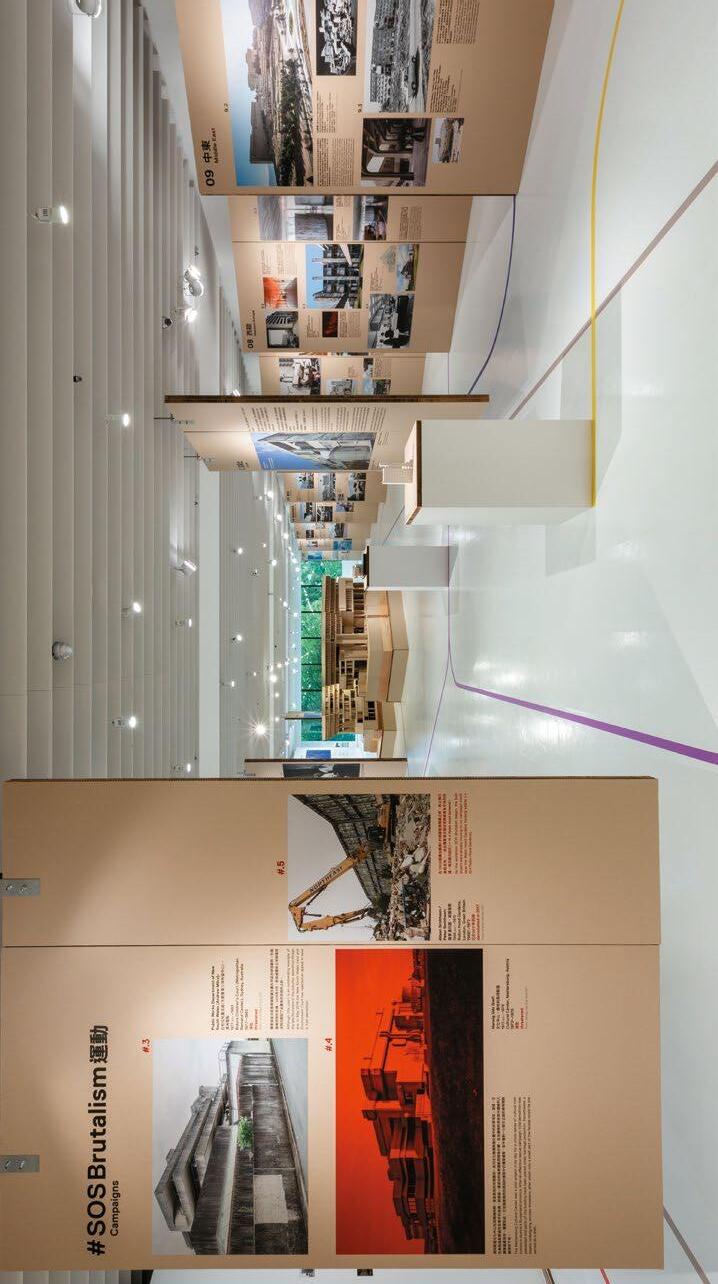

前述忠泰基金會時期與森美術館共同 舉辦以日本建築運動為主的《代謝 派未來都市展》(2013 年),展覽 內容從理論到實際構築的歷史,探 討代謝派思潮為建築發展帶來何種 影響。忠泰美術館開館之後,更進 步與德國建築博物館(Deutsches Architekturmuseum) 合 作 舉 辦 了 涵 蓋全球粗獷主義建築研究的《SOS 拯 救混凝土之獸!粗獷主義建築展》 (2020 年)。2021 年美術館更聚焦 在英國AA倫敦建築聯盟(Architectural Association School of Architecture)充 滿轉變與前衛的時代,推出《聚變: AA 倫敦建築聯盟的前銳時代》(2021 年)展,將觀眾帶回到充滿活力的建 築教育現場,剖析建築發展的文化層 面。

臺灣建築的解嚴世代

由忠泰美術館於2022年自主發起,籌 備兩年多的《臺灣建築的解嚴世代》 則將焦點從國際建築思潮轉回到臺灣 自身的建築歷史發展,透過持續性的 座談與研究行動,盤點與梳理臺灣建 築是如何受到解嚴影響而走到當代。

本展邀龔書章擔任總策劃,並由王增 榮、吳光庭、郭文亮、詹偉雄、褚瑞基、 王俊雄、林芳慧組成研究小組,與忠 泰美術館團隊共同策劃本展,爬梳臺 灣建築於 1980-2010 這三十年間的發 展變化與重要事件,了解臺灣建築如 何演變至今。

展覽核心緊扣作為社會變遷轉捩點的 「解嚴」,探問「解嚴」之於臺灣建 築發展的意義又是什麼呢?而臺灣建 築的發展又在解嚴之後發生了哪些重 要且擴散性的關鍵改變?本展以「解 嚴世代」稱呼約 1963 年前後數年出生 於臺灣,並於 1987 年解嚴前後完成大 學建築教育的建築人。本展聚焦於這 群解嚴世代的作品或行動所展現出非 傳統、非傳承的「不連續性」特質, 從展覽、媒體、設計等面向梳理出解 嚴世代的特殊群像,並試圖辯證解嚴 世代所代表的新價值觀,其形成的反 轉力如何改變了臺灣建築。

這股集體的反轉力量是必然、還是偶 然?在時代社會劇變的湧動之下,是

否必然地給予這群人面對時代轉變, 爭取自由解放的機會,進而成為一波 又一波的反轉力?抑或是這群人憑自 身的意志,開創出另一種新的地平線? 《臺灣建築的解嚴世代》展覽的命題, 不是一項政治提問,也不是要為特定 對象立碑,而是希望透過回看與梳理 這轉變中的時代與個人之關係,試圖 勾勒出我們理解臺灣建築自身豐富而 多元發展的初步脈絡。

結語:從歷史看見改變的過程,反思 自身,想像未來 歷史從來就不只是過去,而是讓我們 可以映照自身,反思自我的一面鏡子。 在時代的轉變巨流中,我們如何面對 時代,如何回應社會,更是不同時代 中每一位思索者的課題。從「反思自 身」的基礎上,再更進一步投射想像 未來,是忠泰美術館一直以來所關注 的價值。

我們以實際的策展實踐,從「建築文 化」角度,而非單純從設計與技術來 解讀建築,希望刺激社會對於城市與 建築文化更深也更多層次的思考。作 為一座美術館,忠泰美術館不僅是展 示藝術與建築的空間場域,更是研究 與生產論述與知識的平台基地,持續 思考城市建築的進展與改變,透過思 考,改變未來的行動。

①《人間自然─平田晃久個展》 (2019年)©忠泰美術館

②《挑戰—安藤忠雄展》(2022 年) ©忠泰美術館

《臺灣建築的解嚴世代》(2024年)主視覺©忠泰美術館

③《朗讀違章》(2011年) 謝英 俊作品〈後巷桃花源〉©忠泰建 築文化藝術基金會

④《感知現場─建築×藝術跨界 展》(2022年)©忠泰美術館

⑤《廢墟建築學院》(2010年) ©忠泰建築文化藝術基金會

⑥《SOS拯救混凝土之獸!粗獷主 義建築展》(2020年)©忠泰 美術館

一場藝術、建築和生活融合的策展經驗 蔡雯雯/法國波爾多建築中心策展人

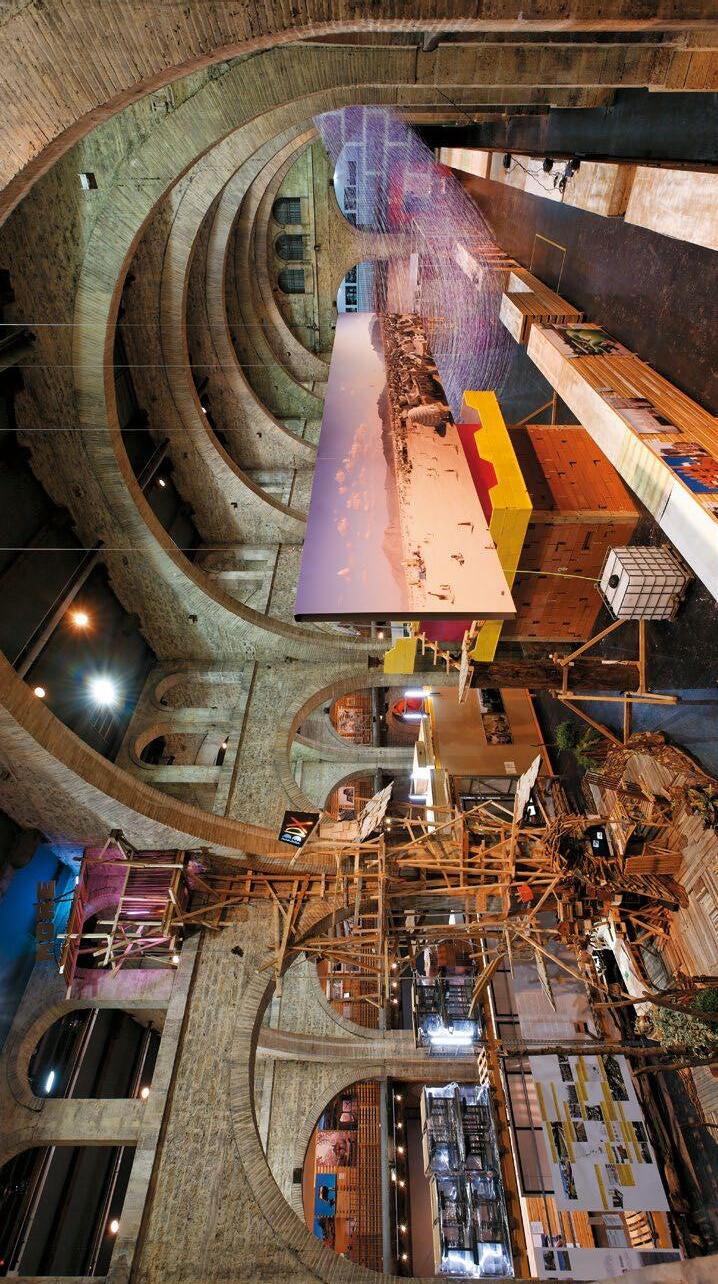

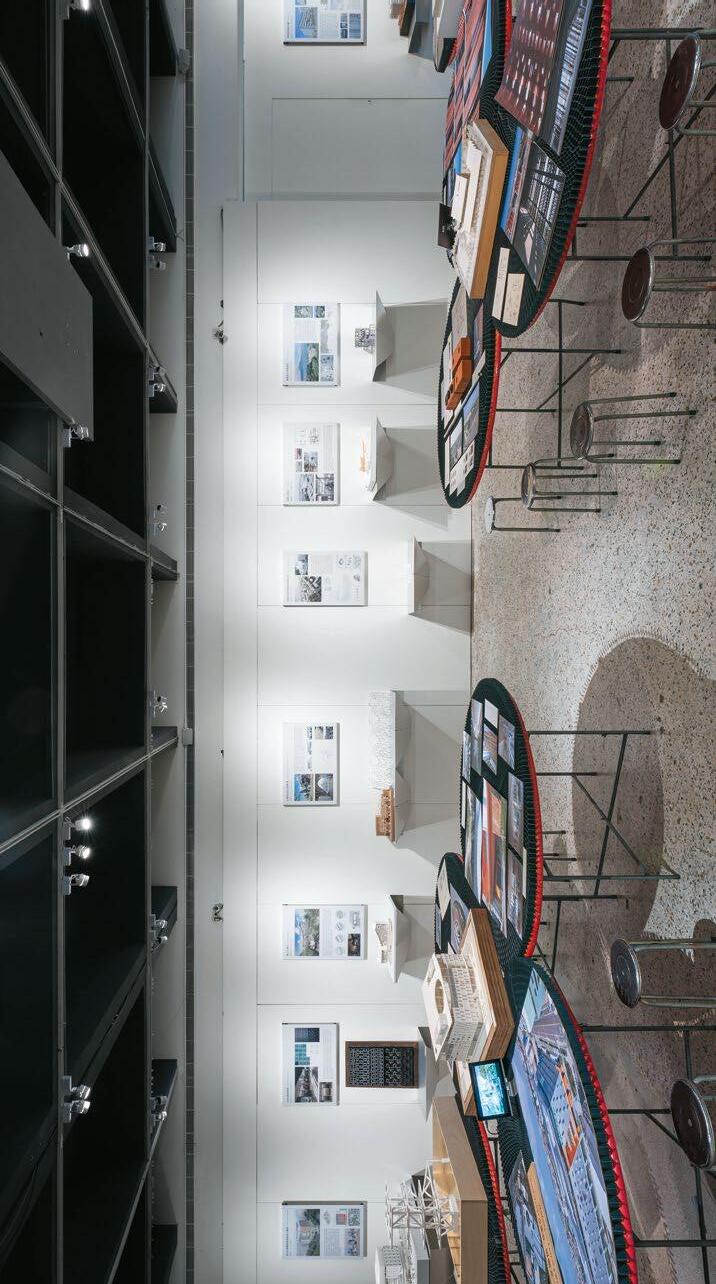

策展入門:藝術建築的融合 記得2009年7月初我在畢業設計總評 結束的隔天,就開始到波爾多建築中 心(Arc en R ê ve Centre d'Architecture Bordeaux)實習。我的策展入門經驗 是一個結合建築與藝術的大展,由波 爾多CAPC當代藝術美術館(CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux) 和波爾多建築中心合辦,也是兩個組 織30年來首次共享一棟展覽館下攜手 策劃,對兩方來說更是一場探險。

共同展題為《Insiders-experience, practices, know-how》(內行人士—— 經驗,實踐,工藝技能),展覽邀請 了80多位來自不同背景的藝術家、 建築師和團體,他們都秉持著超越 各自領域邊界的方式來共同操作。就 像早期的人類學家一樣,藝術家們探 索了各種收集文化材料的方式,而 建築師思考如何打開空間來連接城 市、以及建築本身一些新的使用方式 (appropriation)的可能性。最終,展 出的作品橫跨藝術、建築與民俗文化

關係,透過探索新的、獨特的、不同 領域知識的交叉和再組織的動力,對 當前世界的社會和經濟問題,以及全 球文化模式作出回應。由於展覽館是 原1824年的石頭倉庫改造,這80件 藝術、建築作品像儲藏物品交織呈現, 彷彿也再現了百年前儲藏滿盈的盛景。

回想當年對於一個建築系學生而言, 能將展覽經驗視為不同於學院與業界 的另一種吸取建築知識的管道,我才 意識到策劃展覽作為建築思想與行為 開發的媒介,也可以是讓大眾與專業 者互動的橋樑,來為社會議題提供討 論平台。參與到當年的展覽策劃,對 我來說無疑是一次學建築的啟蒙,無 論是受邀建築師的另類實踐方式,又 或者是藝術家的空間表達,讓我看到 了建築定位的無限可能。

這些「建築師」沒有循規蹈矩的選 擇「Maitre D'œuvre(實施方案的 乙方、設計方)」的角色,他們像 日常生活的策劃者(curator),利

用方案(project)、過程的時間性 (temporality of process)、分享知 識(transmission),來烏托邦式地開 拓一個更團結、更有公民意識的「新 世界」。因為建築師們也看到了地球 的各種危機,加上生態的變異下,政 治意識重回舞台中央。人類文明的改 變或許不再只是在市場的壓力下被 動發生,而是在群眾自我組織(selforganization)的推動下,啟動了創造 生活環境的新模式。建築師們正細膩 地融入其中,面對當下新的建築條件 尋找適當的答案。

其中藝術家Mike Kelley提及:「我們 身處在網路革命顛覆一切的時代,業 餘與專業領域界線越來越模糊,今天 的大眾文化就是明天的民間藝術。藝 術家們的角色似乎是一個遊牧的實習 生,遊牧於各種領域交叉空間,從無 數的形式、圖像、動作和技術中汲取 靈感,使我們能夠不斷質疑藝術的極 限,同時更新藝術的特殊性。」

在這個展覽裡建築、藝術、策展這三 種行為,相互碰撞成80個想法聚集一 堂,在這樣實驗性的氣氛下,每位觀 展者則又是另一個元素,為我們創造 出無數種方程式。

建築、藝術、 策展探路者 參與《Insiders》展覽幕後工作時,認 識了來自於丹麥奧胡斯(Aarhus)的一 個自由組織Bureau Detours,他們是一 群跨專業並堅信多元文化的創作團體, 在藝術與建築之間探索與實踐。他們 原本是一群沒有組織基地的人,他們 的成員包括建築師、設計師、音響工 程師、燈光愛好者、園藝師和藝術家, 是令人驚艷且充滿靈感的組合。

例如他們在2007年命名為「寄生蟲」 的計畫,為街頭塗鴉藝術家在遺棄的 橋樑下的柱子高處搭建平台,讓塗鴉 者在平時無法達到的高度噴漆做畫。 這樣臨時、隨機而建的大都市「寄生 蟲」建築,因為有用、因為被用,十 幾年後小平台還一直懸掛在柱子上。

本來塗鴉是一種地下藝術行為,Bureau Detours嘗試用臨時性和實驗性這個觀 點說服市政府,得到搭建平台的允許。

這樣一個構築行為,某種程度建立地 下與市政府之間的非正式合作。Bureau Detours用建築師的判斷去尋找都市空 間的潛力,同時也在挑戰傳統的城市 規劃。城市角落因為不起眼的木頭搭 建平台,而變成一個以年輕塗鴉愛好 者為對象的公共空間,亦可現場作畫 的藝術牆,讓過路人可以觀賞現場塗 鴉的究竟,促進城市裡不同人群的互 動。

同年,他們自發策劃了一場城市移動 藝術展覽裝置,稱為M.o.u.E(Mobile

Exhibition Unit),用一輛普通車與掛 式小拖車就能運載的展覽,選用街邊 的一角、一個停車的位置來策展。他 們選用的主題是城市裡的綠洲,在日 復一日的路線因為突發的擺置,居民、 路人會開始留意都市環境,也可以參 與其中,共同搭建木造藝術,創造鄰 居搭訕的空間。曇花一現式的城市行

為嘗試提醒對於大尺度的城市規劃, 莫忽略在細節、故事、親密空間和較 小的規模的策劃。

在2009年,他們與奧胡斯市政府開啟 半正式的合作。首先市政府有意願開 發被遺棄很久的火車維修廠房,但像 這種城市規劃案例要花十幾年來執行, 所以市政府把二、三期開發地與舊車 借給Bureau Detours來使用。他們也很 樂意去開創由下而上的、參與式的、 DIY精神的「都市發展實驗市」,在這 工業廢墟中成立「Institute for (X)」, 聚集他們所堅持的自發性與實踐民主 (Do-ocracy)精神的方式運作。

「實踐民主」將權力賦予那些曾經按 照自己的想法行動並貫徹始終的人。

這種體制沒有階級架構,讓實踐者 (doers)沒有壓力地創作,使空間改 變更加快速,它也是追求品質、有彈 性和直覺的流程,也認可暫時性的, 暫時性是實踐民主體系的重要組成部 分,因為政府目標往往理性重效率,

沒有天馬行空的設計空間。

2009年,Bureau Detours也開始被歐洲

一些都市建築節或者藝術建築展邀請, 因此受邀來波爾多參與《Insiders》這 個展覽。當團隊要回到一個美術館, 用特定的展覽主題、時間、空間這樣 的傳統形式來表達,無疑地和他們過 往的城市運動在意義上有相當落差。

但交流討論後他們覺得無論在哪裡, 都還是可以把他們團體的平行組織精 神、「開源式」的工作方式與他人分 享,達到理念的傳播。同時他們堅持 就地策劃行動,甚至用貨櫃設計可移 動工作坊(atelier),無論被邀請到哪 裡都可以實現現場設計與當地人參與 式製作。

Bureau Detour的經驗自發性地從城市 裡開始,也很像波爾多建築中心80年 代對建築文化傳播的方式。走入城市 現場的策展行為是歐洲二戰後藝術革 命的結果。比如成立於1957年的情境 主義派(Situationniste),他們批判傳 統的、被神聖化的藝術,導致和當時 的文化習俗決裂。情境主義者拒絕將 藝術與日常生活分開,更不會去分類 藝術、建築、詩歌、政治和哲學,他 們尋求如何廢除創作者和觀眾在傳統 藝術觀念裡的二元對立和分離。也許 藝術、建築和生活在近年越來越多的 展覽下呈現融合的趨勢,逐漸形成一 種正確文化氛圍,尤其跨領域是為了 呼應這種形式流行,所以策展人需要 看清局勢與價值觀點。對我而言藝術、 建築和生活透過策展來對話的核心精 神是在瓦解傳統思維的排他性與單向 性,融入生活的點滴,但又能打破例 行程式般的日常框架,積極樂觀地讓 更多的「疑惑」產生。

①INSIDERS exhibition view©Vincent Monthiers

②USE Project Rotterdam©Bureau Detours

③USE Project Rotterdam©Bureau Detours

④M.O.U.E Aarhus©Bureau Detours

⑤Parasitten Aarhus©Bureau Detours

⑥Swinger Project Copenhagen ©Bureau Detours

蘇雅玲/《實構築》季刊 副主編

只要談到編輯工作,不管是網路或書 籍上總有一句名言,就是詹宏志所說 的:「做完編輯,全世界所有的工作 都能做。」聽到當下就在想,怎麼可 能?十年之後經歷了小編輯,到獨自 面對一台電腦要創刊《實構築》季刊 時,只能點頭如搗蒜地同意這句話。

值得一提,建築專業出版品在國外玲 琅滿目,相較於臺灣市場的小眾,只 有那一、兩本……相當令人惋惜。當 年還在建築系求學階段時,設計課佔 掉其他課程的一大半,所有的人都把 建築師考試當作唯一目標,當時就在 思考「真的只有這一條路嗎?」

建築是一門包山包海的科系,學建築 可以做很多事,就像一位編輯一樣, 但是學建築卻踏入編輯工作的我,被 相當多人質疑,每當我邀稿、採訪時 第一個被問的就是「你學建築的嗎?」 咦,是哪裡看起來不像嗎?第二個問 題就是「那你待過事務所嗎?」當時 的我覺得相當疑惑甚至懷疑起自己是 否有哪裡不夠專業,對於背景的跨域

與開放性時常創造出其不意的成果與 想法,但大多數的建築專業從業人員 卻不是這樣想的,令人納悶。

編輯現場需要速度、創意、細心、耐 心和毅力,因為出刊前會有許多漫漫 長夜需要度過,重新排版,校閱、調 整再修正,反反覆覆、夜夜不眠直到 帶著黑眼圈在印刷廠等待校色,還是 懷著忐忑不安的心,真正到印刷廠大 哥叫我上機台確認稿件的當下,我才 能確保出版品的品質與呈現度。編輯 不是一份朝九晚五的工作,生出文字 的當下,往往都是夜深人靜的時候, 創意跳出腦中的瞬間,你可能在洗澡、 上廁所的那一瞬間。編輯力也是一種 創作,就像一個廚子將料理端上桌的 過程,今天我拿到的食材可能不盡人 意,但是卻能端上色香味俱全的一桌 好菜,是一件不容易的事,編輯的工 作做不完,就像是設計永遠都沒有做 完的一天。

作為一個編輯必須隨時充滿好奇心!

編輯就是從一堆雜亂無章且冗長的素 材中挑出重中之重、挑出值得被閱讀 的敘事,重新梳理。看似簡單的工作, 卻不是人人都做得好,就像一隻手指 頭,有五種長度。理解內容的慧根就 是一台電腦的處理器,考驗你的腦袋 可以多工處理嗎?「編輯力」就是企 劃力、理解思考的邏輯能力。一本好 的建築刊物,不是單靠文字、照片就 能敘述完整,閱讀圖面就是一般文字 工作者無法閱讀的素材,在他們眼裡 圖面就像一張照片,但卻是建築師最 在意的事。一般人翻翻看看就過的內 容,當圖面配上相同位置的照片,瞬 間讓人秒懂,就是編輯力,編輯透過 梳理、重新敘述說明,再厲害一點就 是透過編輯企劃的能力增加創意性、 話題度達到且增加銷售量就算是成為 一位正式的編輯了。

埋下對於「策展」的種子是在考上研 究所的那一年夏天,對於還有半年的 時間才開學心裡又慌又悶,剛好友人 在紐約念語言學校,於是只買了一張

機票就踏上這趟冒險的旅程,滿滿的 博物館、設計藝術展覽、創作繪畫, 充滿藝術與文化的紐約,讓我流連忘 返。印象最深刻的大都會藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)、 美國自然史博物館(American Museum of Natural History)、跟最喜歡的現代 藝術博物館(Museum of Modern Art) 與所羅門.R.古根漢美術館(The Solomon R. Guggenheim Museum),瞬 間讓我的腦容量升級,後來回臺開始 關注博物館的空間與展示設計。

「策展」與「編輯」對我來說,根本 就是一樣的工作,編輯策劃一本雜誌 的主題、內容、創意,就跟策劃一場 展覽的內容是一樣的,只是透過不同 的媒介。一個是透過紙本的發行,一 個則是透過空間、展品、內容、活動、 生活等一系列的串連所呈現出展示的 方式,就像是雙胞胎,明明長得一樣, 但哥哥的臉跟弟弟的臉就是不一樣, 伯仲之間不相上下。網路資訊爆炸的 現今,一場好的策展往往取決於時間、

資源、企劃以及內容,如何將展覽內 容有深度的傳遞給大眾且具有價值, 有意識地溝通與表達策展人想述說的 故事,造成擾動社會與公眾的共感, 是一件相當不容易的事。策展是一門 創新的工作職稱,而且越來越熱門, 策展可以有很多種形式、內容、展現 方式,展覽內容更是備受考驗,可以 包含知識的傳遞、體驗式的展示、娛 樂性互動性高的方式都是展覽可以做 到的。策展是將艱澀難懂的知識傳遞 轉譯為另一種容易閱讀的方式,透過 簡單的說明文字、展品、影像、照片、 體驗等方式,更深入淺出的理解內容, 產生共鳴。「策展」與「編輯」兩者 之間是有著異曲同工之妙。

一位好的「策展人」需要具備從不同 視角觀看的視點,將碎化的資訊萃取 後,串連起來,提供一個重新詮釋且 開闊性的視野與未來有所連結,創造 新的觀點或是紀錄當代社會脈動的時 間軸。策展是一個包容性極高的工作, 不僅要包容各方意見、想法,更要重 新詮釋與呈現策展內容。2018年初次 踏入策展的核心工作,成為實構築「新 織理」的策展小組成員之一,龐大的 展覽內容從消化、疏理到呈現出來, 經過了策展人的不斷修正,多方協作 之下將空間、展覽作品、平面主視覺 整合成多向度的知識傳遞。2019年初 次成為展覽統籌以及參與展場設計, 當時策劃了「成為自然:九典建築的 生物智慧,展場運用租借可循環再利 用的辦桌、蜂巢紙、鋁板架,思考的 材料及用具皆是可以回收加以利用; 並且搭配九典建築事務所的設計核心 「循環經濟」與自然環境達成一種永 續共生關係,擴大建築思考的範疇。

2019年的展覽統計數字當中,臺灣一 年有將近6,000檔大大小小的各種展 覽,參觀過至少一場的民眾只有四成, 換句話說有將近六成的民眾是不關心 展覽的。要發展文化,就必須耕種、 培育,舉例來說:2022年的挑戰—— 安藤忠雄展當時展出的模型與內容扎 實,觀展人數眾多,就是一個開拓大 眾觀展相當成功的展覽,策展人需要 具備銳利的視角,開闊的眼界,有效 的協調與溝通能力;更要具備良好的 轉譯能力,這些都是需要運用多年積 累的經驗,才能做出良好的判斷。

青春的力量

©嶼山工坊提供

①《相遇(ENCOUNTER)》,實構 築季刊第1期(2019年)

②《時間的牆(Wall of the Times)》, 實構築季刊第21期(2024年) 《青春的力量(Youth Power)》, 實構築季刊第14期(2022年)

③《實構築New Weaving新織理》 (2018年)©趙宇晨

④《實構築New Weaving新織理》 (2018年)©趙宇晨

⑤《成為自然:九典建築的生物智 慧》(2019年)©實構築季刊 ⑥《2022第六屆ADA新銳建築獎: CONTENT X》(2022年)©實 構築季刊

©嶼山工坊提供

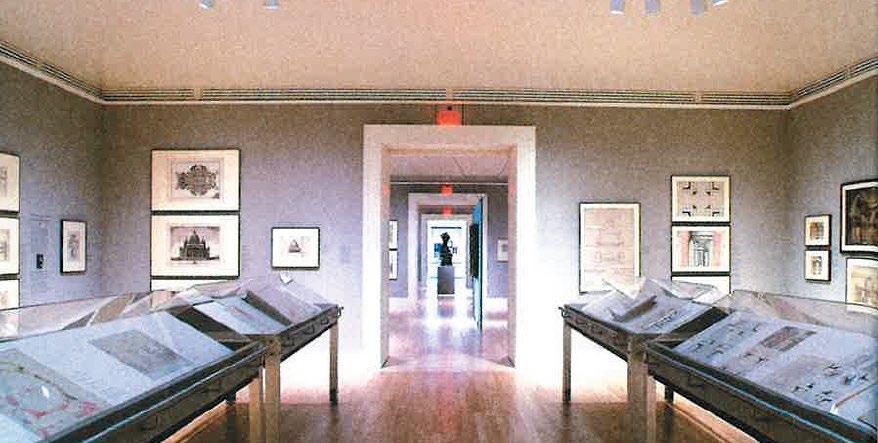

①《先賢祠:革命的象徵》

(La Panth é on : symbole des révolutions),西元1989年於加 拿大建築中心(CCA)展出。照 片由艾倫.拉福雷斯特攝(Alain Laforest)拍攝,加拿大建築中 心擁有。

展覽,建築文化的重要功用

原文/貝瑞.貝格多爾(Barry Bergdoll)

翻譯/金桓

34

前紐約現代藝術博物館(MoMA, Museum ofModernArt)建築部門兼設計部門主任, 同時也是哥倫比亞大學的教授。貝瑞.貝 格多爾(Barry Bergdoll)討論了自1720年 的建築展覽史,並撰寫了《場外:一目了 然》(Out of Site: In Plain View)一書, 在上市前,他分析了「策展」的流派與定 位議題,期望看見博物館機構被視為培育 新想法的溫床,而非僅是一面鏡子。

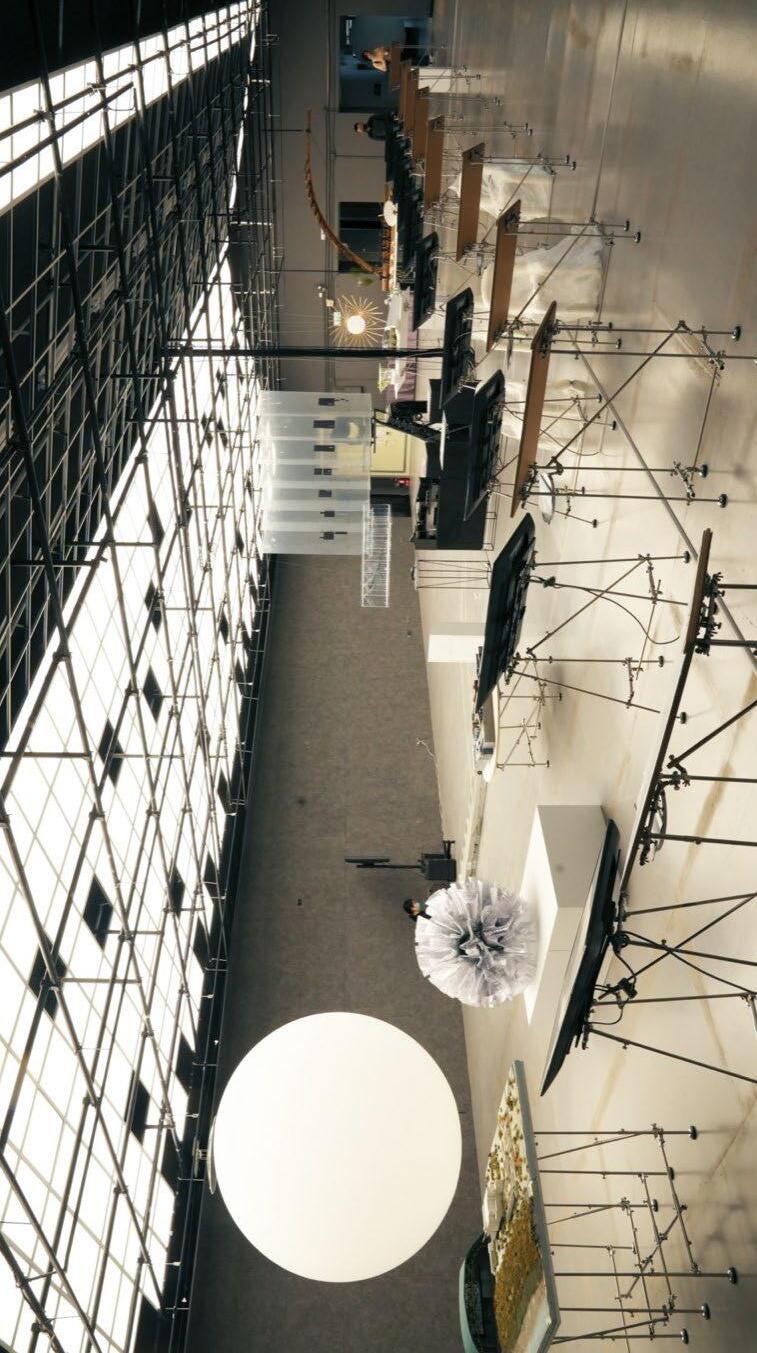

自從我作為建築歷史學家開始設計建 築展覽以來,建築展覽以一種不可預 測的方式在國際舞台上發展。1989 年的《先賢祠:革命的象徵》(La Panth é on:symbole des r é volutions)

是我策劃的第一個展覽,在法國大 革命二百週年之際,首次展於巴黎 旭麗府邸,而後作為蒙特婁加拿大 建築中心(CCA, Canadien Centre of Architecture)新畫廊的開幕展覽之 一。從路易十五政權奠基並為聖女熱 納維耶芙建立教堂,到法蘭西第三共 和國初期此教堂最後去神聖化,改為 先賢祠,同時維克多.雨果(Victor Hugo)安葬於此。我與莫尼克.莫澤 (Monique Mosser)、丹尼爾.拉布羅 (Daniel Rabreau)及馬克.戴明(Mark Deming)四人盡力追溯這座巴黎古蹟 的所有政治歷史,隨著時間推移,這 座古蹟有著不同作用。展覽結合了當

時正在進行的研究,並邀請大眾探索 這座法國歷史中央古蹟,根據莫娜. 奧祖夫(Mona Ozouf)形容,這座古 蹟在近幾年已然成為一種「虛空神殿 (temple du vide)」。

展示建築的意願(由於無法將建築本 身展示於藝廊空間或表現形式的博物 館,所以看起來矛盾)在二十世紀最 後幾十年裡成為了該學門的主要成分。

不斷增加的建築展覽成為了歷史研究 的基本媒介,也成為了當代建築論述 的關鍵要素。

策展激增

1980年,在保羅.波爾托格西(Paolo Portoghesi)作為監督的首次展覽後, 威尼斯建築雙年展受到媒體的強烈關

注,此展覽帶起了對於「過去的存在 (La Présence du passé)」的激烈辯 論,即使建築雙年展在各大洲激增, 也鮮少有地方得到比威尼斯雙年展更 多的國際關注。與此同時,與專人負 責(策展)相關的大學課程及學位、 關於建築展覽的會議,以及針對此主 題的期刊、特刊也倍增。建築展覽的 崛起與針對此現象的批判性反思並行 不悖。

從時尚到室內裝潢,從音樂、料理到 賓客名單,尤其是專案討論小組的名

單,策展(to curate)這一源於英文 的動詞在對話裡變得無所不在,它跳

脫了博物館的圍牆,在各消費文化的 領域中安然自居,「策展(faire une curation)」一詞已成我們在造型與 品牌推廣的取樣文化中的範本,而這 一切也造就了「獨立策展人(curateur indépendant)」的誕生,一種沒有或 極少機構互相聯繫的全球公民,他們 出現在展覽公告上的名字比參展藝術 家更醒目 1 。

這個狀況引發了一連串的問題,比如 說:建築展「策展」的激增,為那些 比起展覽更渴望於建造的建築師帶來 多少好處?更重要的是,當建築師開 始以展覽的形式呈現建築,這些展覽 最多可以追溯到一個半世紀前,特別 是在巴黎沙龍(Salon de Paris),社 會大眾能從這些常規展覽中得到什 麼好處?然而在1840年,十九世紀 的偉大建築雜誌《建築與公共建設 的綜合評論》(la Revue générale de l'architecture et des travaux publics)創 刊號中,塞薩爾.達利(César Daly) 為展場中本該擁擠卻門可羅雀的建築 領域嘆息——這樣的評論成了連綿的 絮叨,甚至能在1886年埃米爾.左拉 出版的小說《傑作》(L'Œuvre)中找 到它的蹤跡。

策展人與環球旅行者

在一層層複雜的歷史中,建築展成為 滋養建築文化的重要力量。不僅創造 了如巴黎沙龍或倫敦皇家學院(Royal

註1:這篇文章特別基於我撰寫的 《詞彙表:策展(及物動詞)》(刊 登於<artpapers.org>2015年1月~ 2月),發表於我在2013年華盛 頓國家美術館主持的安德魯.威 廉.梅隆會議(les conférences A.W. Mellon),也收錄於即將問世的《場 外:一目了然。自1720年的建築藝 術史》一書中。

Academy de Londres)的公開辯論場合, 也探索出新的正規管道,更提倡將社 會住宅改善,轉化為標準化城市更新 的替代方案,同時面對以氣候變遷為 代表的「生存危機」。建築展覽扮演 著累積聲譽、教育社會大眾並正視全 球議題的角色,進而演變為一個複雜 的機制,建築展與建造行為不同,卻 促使大眾與設計師之間產生重要的交 互作用。

如今,策展人比以往更像「世界的旅 人」:除了威尼斯(Venise)與聖保羅 (São Paulo),建築雙年展或三年展 也舉辦在芝加哥(Chicago)、里斯本 (Lisbonne)、深圳(Shenzhen)、沙 加(Charjah)……等地,族繁不及備 載。雖然能夠佩服那些維持這場行動 宴會節奏的人們的耐力,但「建築」舞 台全球化的議題仍將面臨批判性評論。 展覽文化以某種方式同時存在於博覽 會及畫廊的世界,總是冒著向皈依者 傳教的風險,我們該如何促進活躍的 展覽文化與社會大眾之間的聯繫?建 築項目的展示與建築設計的視野又該 如何維持有建設性的關係?在這裡我 們只能提及這些原始的問題——當身 處能源短縮及氣候變遷的情境,建築 被視為最消耗能源的活動,我們應當 思考是否該限制新的建築專案。

2007年,作為紐約現代藝術博物館的 建築部兼設計部(於1932創立)主任, 我想復興當時博物館針對建築、景觀 及都市規劃所採用的實驗方法。我期 望能更新博物館館方從1930年起便成 熟運用,時而積極時而被動的一系列 做法。被動模式下,館方從當代作品 中挑選他們欽佩且值得置於一個情境 背景,能夠獲得大眾的高度關注的作 品。

這是《現代建築:國際展覽》(Modern Architecture: International Exhibition) 的策展人們——國際風格(International Style)類別的創作者高度採用的模式。 第二次世界大戰後,在藝術界「雙年 展」這一成熟機制裡,同樣的模式擴 展至建築領域盛行。

近兩年的藝術產品概述比照自1950年 開始的聖保羅雙年展,我們可以得知, 從一開始,威尼斯藝術雙年展已是國 際等級,如同巴黎沙龍在法國範疇內 的定位。1932年舉辦的《現代建築: 國際展覽》展示了近十年的現代建築, 儘管其標題表示了國際性的野心,但 基本上還是以歐美為主。策展專員透 過策劃近年回顧展,呈現「收集者」 的傳統身分概念,與專注在建築的人 不同,建築的表現問題在於,從一開 始就需要積極參與及創新科技的投入, 而藝術策展人需要的則是撇除環境意 義,使作品成為關注焦點。建築展總 是需要其他建設,如畫廊外的現有建 築,能讓觀眾投入的場景設計,還有 與建築的互動體驗,或是更接近於當 代藝術展的未來可能性規劃。

然而有幾個在我看來十分迫切的項目, 策展人員有時必須迅速且有效地做出 反應。「播種比收穫多」我想說的是, 我們不能總是等到看見實物了才去做。 我們必須勇於冒險,「冒險」在歷史 上扮演著藝術前衛者的角色,展現從 不存在的事物,或是沒有策展人的發 起就不存在的事物。創作者及實踐者 的職責也許更容易被獨立策展人採用, 當它在既定的體制框架下實行並受益 於固定觀眾時,能夠產生更大的共鳴。

與前瞻性展覽切割

2008年在現代藝術博物館,我們呈

現了一檔展覽,它講述建築預鑄工法 的歷史演變,在《宅配到家:製造現 代住宅》(Home Delivery:Fabricating the Modern Dwelling)一書出版後,在 設計與施工上,時而積極、時而被動 的一系列做法被結合了,一來是因為 博物館內部的大型歷史展覽的間接影 響,二來是因為當時在博物館旁邊的 空地展示出一系列的預鑄建築提案。

我也大量訂製了數位製作的組裝式壁 板,展示在第一個展間作為介紹,呈 現以演算法設計之未來可能的建築元 素 2 。

在外部展覽的五間房子中,能夠生產 能源的玻璃紙屋是其中之一,由座 落於費城的基蘭.廷伯萊克事務所 (Kieran Timberlake)設計,他們在兩 次獲獎後,持續鼓勵研究工作並在深 化事務所的路上穩紮穩打。展覽有著 多重目的,在「大規模客製化」被充 分討論時,特別是那些研究數位製造 與參數化設計的探索者,適時的加入 討論,創造一條讓少數專業人士開闢 新的可能性的橋樑。正在進行不同項 目研究的不同部門似乎故意互相忽視。

在參數化設計的作品中競爭,對於那 些致力於工廠製造的大規模客製化模 型,更年輕的事務所來說是最激進的, 我期望能得到豐厚的交流。

這也關乎於我們與現代藝術博物館相 關的前瞻性展覽之間的切割,就像菲 力普.強生(Philip Johnson)與馬克. 威格利(Mark Wigley)於1988年設計 的解構主義展覽——也許是最後一個 如此壯烈的分類學奇觀,堅持為一個 風格命名並宣告其為當代精神,是當 代文化的新興呈現。即使這個展覽的 觀展人數超越了現代藝術博物館的建 築展覽紀錄,要估算一場展覽是否成 功激發新的聯繫或鼓勵新的辯論仍然 是困難的。作為建築藝術展的歷史學 家,我深知建築展的評價主要是透過 閱讀報章雜誌的評論得知。我們很難 僅憑大眾的意見對此評估,沒有一段 歷史宏觀的評論,難以看出一個展覽 的成效能對討論的重新定位有多大的 影響。

在《宅配到家》的案子中可以肯定的 是,人們對受到1950年至1960年現 代性啟發的預製屋(我們當時在Dwell 雜誌上看到的那種)的喜好,與建構 21世紀首十年主要潮流的學術參數研 究開創的新世界並沒有立刻形成新的 聯繫。

為了定義與回應程序性問題——未能 達到超越正式活動的程度,參數化的 趨勢鮮少能在形式產品上躍進,我認

註2-《宅配到家:製造現代住宅》 貝瑞.貝格多爾與彼得.克利史汀 森(Peter Christensen)著,由紐約 現代藝術博物館出版於2008年。

②《現代建築:國際展覽》(Modern Architecture: International Exhibition),1932年於紐約現 代藝術博物館展出,現代藝術 博物館攝於紐約,佛羅倫斯斯 加拉出版社(Scala, Florence) 出版。

③Barry Bergdoll個人照。

④The Museum of Modern

為這是一場僵局。亞歷杭德羅.阿拉 維納(Alejandro Aravena)在2016年 威尼斯建築雙年展期間以「前線報導 (Reporting From the Front)」作為主 題,評選了幾個投入的國際社會組織, 這個僵局的議題便隨著帕特里克.舒 馬赫(Patrik Schumacher)針對這次選 用做出的戲劇性反應浮出水面。

孕育者的作用 現代藝術博物館於2009年至2010年 舉辦的工作室展覽《潮起:紐約海濱 計畫》(Rising Currents:Projects for New York's Waterfront),並沒有繼續 選用正在進行的研究計畫。考慮到策 展人及展覽場地須呈現尚不存在的成 品,博物館偏好委託一系列項目進行 開發並展出:這是一種我常稱之為極 限運動的方法。現代藝術博物館以跨 領域合作的方式,邀請了各領域專業 人士一同研究,來面對氣候變遷帶起 的緊急問題,特別是全球性的海平面 上升問題,仍然需要在地化的解決方 案。在籌備《潮起》時,現代藝術博 物館扮演了新想法的孕育者,而非新 想法的鏡子,畫面成了重要辯論的催 化劑,讓專業能夠找到自己的地位。

展覽同時重視開啟討論,也重視呈現 提案目錄。雖然紐約港研究領域的規

模僅是當地性的,但卻有世界性的影 響力。《潮起》在現代藝術博物館開 創了工作室展覽系列。由萊因霍爾德. 馬丁(Reinhold Martin)於2012年策 劃展出的《喪失抵押品贖回權:重新 安置美國夢》(Foreclosed:Rehousing the American Dream)、由佩德羅. 加達尼奧(Pedro Gadanho)於2014 年到2015年籌備的《不平衡成長: 擴展巨型都市的策略性都市主義》 (Uneven Growth:Tactical Urbanisms for Expanding Megacities)及肖恩. 安德森(Sean Anderson)與梅貝爾. 威爾遜(Mabel Wilson)於2021年 呈現的《重建:建築與美國黑人》 (Reconstructions:Architecture and Blackness in America),這些展覽都跟 隨著《潮起》的腳步。

每個人都有透過創造新想法來解決急 迫問題的志向。沒有人僅僅是為了創 造計畫模型本身,而是為了能重現這 個多重危機的時代裡,我們面臨到的 重大問題和空間創造之間的關係。當 2012年的珊迪颱風席捲了南曼哈頓, 我被紐約市政廳的應急準備處邀請至 現代藝術博物館,討論當時正在進行 展覽的內容。這便是一個展覽成功與 否的體現,更不用說,眾多建築學院

以日後將在現代藝術博物館呈現的計 畫作為他們討論的起點。

為藝術而藝術的危機 若計畫的委託人能夠提升大眾對新想 法及設計者面對緊急問題時扮演的角 色作用的意識,同時擴大建築師的想 法,超越市場與公共領域,就必須限 制策展專員的「贊助者」。近年來, 為了展覽而創作的特殊作品指數成長, 建築展覽與現實建築已經開始出現鴻 溝。這些委託人在環境項目或社會項 目中,強調並投入民眾未能得到共鳴 的新事物。

為了被選中而創造的提案被送至雙年 展,並且被收購的案例層出不窮。危 機就在於,為了藝術而藝術的競賽而 創造相應建築的風氣於19世紀時發展 起來,而這正在博物館及雙年展裡形 成一個封閉的文化,也讓那些為了現 實世界努力的設計者們離真正的挑戰

與機會越來越遠,甚至徹底離開展覽。 當博物館及藝廊只展覽符合委託的造 材,博物館的「反射鏡」功能反而成 了封閉的自我參考。不斷擴大的針對 建築展的元話語 3,應迅速地面對這個 問題。建築展開始征服藝廊——例如, 1760年代建築開始被巴黎沙龍承認, 藝廊成為一個能夠有效討論建築未來 可能性的空間。大眾不僅能觀賞展覽, 也能對此表達解釋。為了保護矛盾卻 有著重要作用的建築展,這就是我們 必須承擔的挑戰。

譯自:《Archiscopie》第35期,2024年1月出版。 Barry Bergdoll〈L'exposition, fonction vitale de la culture architecturale〉

5

註3:元話語為針對評論本身,不 限於某一主題的評論。

⑤The Museum of Modern Art©Sean Davis