5 minute read

Licantropia Clinica

GLI UOMINI-LUPO ESISTONO DAVVERO O È SOLO LEGGENDA? LA SCIENZA RISPONDE (FORSE)

Storie di trasformazioni in lupo sono immaginate fin dall’antichità. Per esempio, quella di Licaone, punito da Zeus per aver tentato di ingannarlo offrendogli carne umana.

Advertisement

Si tratta però di discorsi differenti: sono le metamorfosi, e in particolare la teriantropia. Non c’è alcun indizio che gli antichi temessero che membri delle loro comunità potessero trasformarsi improvvisamente in pericolose bestie metà umane metà canine, aggredendo i viandanti o i membri della comunità, così com’è nella superstizione comunemente intesa. Inoltre, non sempre la figura del lupo era vista in maniera negativa in antichità. Fedro lo cita come simbolo di superbia e prepotenza nelle sue fiabe, ma il lupo è anche uno dei simboli di Roma e molti guerrieri (soprattutto germani) ne indossavano le pellicce, perché gli si riconosceva forza, fierezza, fedeltà e tenacia. Invece il termine “lupo mannaro” (dal latino lupus hominarius) in origine indicava solo un supposto lupo molto grosso, feroce e antropofago, non per forza sovrannaturale. Solo dal Medioevo in poi ha iniziato a definire anche l’uomo-lupo bestiale, spesso vittima di una maledizione. Nei secoli XV e XVI nasce la caccia alle streghe. In parallelo, seppur non con altrettanta diffusione, stava emergendo un po’ ovunque un’isteria di massa su presunte pericolose trasformazioni in uomini-lupo mostruosi e antropofagi; sventurati venivano accusati di trasformarsi in lupo e compiere delitti, e non importa se perché avevano stretto un patto col demonio o perché vittime di sortilegio da parte di una strega. Furono numerosi i poveri diavoli che ci rimisero la pelle (reale) piuttosto che la pelliccia (immaginata). L’ipotesi più probabile è che fosse un modo per giustificare le aggressioni all’uomo da parte dei lupi (e magari qualche omicidio o imboscata di banditi…), che all’epoca avvenivano ancora seppur sporadicamente.

Il termine licantropia deriva dal greco antico λυκάνθρωπία, lykánthropía (composto di λύκος, lykos, “lupo”, e ἄνθρωπος, anthrōpos, “umano”).

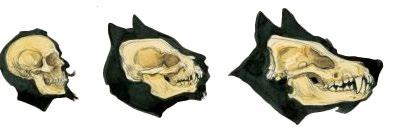

Diversi autori moderni hanno provato a razionalizzare il fenomeno come interpretazioni dell’epoca di malattie oggi ben più note. Nel 1963 Lee Illis fece la prima diagnosi retroattiva, suggerendo potesse trattarsi di porfiria, una malattia genetica rara che comporta un’alterazione di uno degli enzimi che sintetizzano il gruppo eme dei globuli rossi nel sangue, causando pallore per anemia, fotosensibilità, arrossamento dei denti e psicosi. Ian Woodward però respinse subito l’ipotesi: i licantropi mitologici venivano rappresentati invariabilmente come lupi o lupeschi, e mai descritti così come i pazienti di porfiria. Woodward ne propone quindi un’altra: la rabbia. Il virus della rabbia si moltiplica nel tessuto muscolare e connettivale per poi raggiungere il sistema nervoso centrale e infiammare cervello e nervi. Fra i sintomi ci sono idrofobia, movimenti violenti, emozioni incontrollate, confusione, perdita di sensi, aggressività; sintomi che potrebbero essere scambiati come un principio di trasformazione. Può essere trasmesso tramite un morso, soprattutto di un cane o un lupo infetti: tutto combacia con la superstizione della maledizione della licantropia che si trasmette per morso. Purtroppo, si scontra con un forte problema: la trasmissione della licantropia per morso non è mai stata citata in alcun mito o leggenda prima dell’epoca contemporanea. Non è facile risolvere il mistero. Gli unici documenti di quelle epoche relativi alla licantropia sono “perizie tecniche” di medici invitati in processi per una particolare condizione psichiatrica, e questo rende ancora più difficile la risoluzione. Gli studiosi dell’epoca, come il medico luterano Johann Weyer, venivano interpellati come “consulenti” per determinare se v’era la presenza di marchi di una strega o altri segni sovrannaturali. Essi rifiutavano le sciocche spiegazioni folkloristiche e utilizzavano il termine licantropo esclusivamente per definire una condizione clinica (i paesani invece usavano termini come werewolf, loup-garou, hombre lobo o vlkodlak, a seconda del luogo).

Questa licantropia è un disturbo psichiatrico, una sorta di sindrome schizofrenica. Consiste nell’immaginare di potersi trasformare o addirittura di essere un lupo: è un delirio cosiddetto “zooantropico”, di un uomo che si crede animale. La sintomatologia consiste in uno spettro continuo di comportamenti psicotici vari influenzati anche dal contesto culturale in cui si vive. Questi vanno da una lieve dissociazione mentale, in cui ci si sente come se si fosse canidi pur mantenendo la lucidità, fino a una totale immedesimazione nello stereotipo del licantropo, con ringhi, ululati e andamento quadrupede. Per estensione, vengono inclusi nel termine anche altri disturbi zooantropici: si riportano casi di persone convinte di essere gatti, iene, uccelli o addirittura api. Uno studio di neuroimaging su due persone con diagnosi di licantropia clinica ha mostrato che queste aree mostrano un’attivazione insolita, suggerendo che quando le persone riferiscono che i loro corpi stanno cambiando forma, potrebbero percepire veramente quei sentimenti. Uno studio del 2009 ha riportato che, dopo il consumo del farmaco MDMA (Ecstasy), un uomo ha mostrato sintomi di psicosi paranoide sostenendo che i suoi parenti si erano trasformati in un cinghiale, un asino e un cavallo. Si sospetta che possa essere una conseguenza di altre condizioni come un disturbo bipolare o la depressione, ma alcuni esperimenti suggeriscono che possa dipendere anche da delle particolari condizioni neurologiche. Sembrerebbe, infatti che chi è affetto da licantropia percepisca davvero che il suo corpo stia cambiando, perché in alcuni pazienti è stata rilevata attività cerebrale insolita nelle zone dell’encefalo deputate alla percezione del proprio corpo.

Una creatura con due teste, una da lupo ed una umana. Xilografia ,1495.

Rimane tuttavia una delle poche condizioni psicologiche di cui non si conosce la causa, motivo che la rende in parte affascinante nella misura in cui sembra riportare il cervello a una condizione ancestrale e selvaggia, che sfugge alla comprensione e all’ordine raggiunto dopo millenni di civiltà. Un vero e proprio richiamo alla foresta del nostro cervello. Ad oggi viene curata con buona efficacia attraverso terapie di psicofarmaci similari a quelle di altri disturbi dissociativi come la schizofrenia, ad esempio tramite ziprasidone e farmaci corrispondenti.

Poster The Wolfman/ werewolf N 78. Gabinetto delle curiosità dell’artista Camille Renversade Deyrolle.