Berge und Wetter sind kompromisslos. Sie verlangen von uns ständige Anpassung – an unsere Fähigkeiten und unsere Bekleidung.

Liebe Leserin, lieber Leser!

„Leidenschaft ist ein intensives Gefühl der Hingabe, Begeisterung und Engagement für eine bestimmte Aktivität, ein Ziel, eine Person oder ein Interesse … sie ist von einem starken Verlangen begleitet, sich in etwas zu vertiefen oder zu investieren. Menschen, die ihre Leidenschaft finden und verfolgen, erleben oft ein Gefühl von Erfüllung, Sinnhaftigkeit und Freude in ihrem Leben.“ Das schreibt die künstliche Intelligenz ChatGPT.

Alle kennen wir dieses Gefühl und manche auch den schmalen Grat zwischen Passion und Obsession, wo die Leidenschaft, Leiden schafft. In Ausnahmefällen kann sich die Leidenschaft tatsächlich zu einer ernsten psychischen Problematik mit pathologischem Suchtverhalten entwickeln. Sportsucht ist seit einigen Jahrzehnten Forschungsgegenstand der Medizin, besonders im Ausdauersport gibt es dazu viele wissenschaftliche Publikationen. Der Übergang von gesundem zu suchtgefährdetem Sport ist dabei fließend und nicht klar abgegrenzt. Wissenschaftlerin Leonie Habelt, selbst leidenschaftliche Bergsportlerin, hat sich in ihrer Dissertation nun auch dem Thema Sucht beim Bergsteigen gewidmet. Dazu mehr im Schwerpunkt.

Jetzt kann man einwerfen, es gibt Hunderte Studien, die den positiven Einfluss des Bergsports auf die Psyche nachweisen. Angsterkrankungen, Depressionen und selbst Suchterkrankungen werden mit (Berg-)Sport therapiert. Alles richtig. Doch wo Licht, da auch Schatten. Uns als Menschen sowie diesem selbstkritischen Medium tut es manchmal gut, uns und unsere selbstreferentielle Blase nicht nur zu verherrlichen, sondern ihr auch den Spiegel vorzuhalten. Schattenseiten zu beleuchten, kann durchaus Entwicklung fördern.

Apropos Spiegel: In letzter Zeit habe ich mich öfter selbst dabei ertappt, Social-Media(berg)süchtig zu werden. Swipe nach rechts auf Instagram: Was hat Kollegin Anna da wieder in den Dolomiten erstbegangen? Bergfreund Sepp hat eine 8a-Kletterroute in Leonidio geflasht. Ein Wetterfenster in Patagonien. Franz, Hans, Ines stehen auf dem Cerro Torre und winken. Sebastian, Leonie und Pitti warten laut Selfies am Flughafen. Destination Nepal, Ama Dablam. In Norwegen staubt der Powder. Und rund um den Redaktionssitz Innsbruck: sowieso alle 24/7 im bergsportlichen Dauereinsatz. Will auch, will auch, will auch. Oder: Alle getrieben, süchtig, „krankhaft“!? Ich habe keine FOMO (fear of missing out) und bleibe lieber hinter meinem PC und auf meiner Couch. Den Bürohockenden möge dieser Schwerpunkt also auch als Rechtfertigung für Nichtaktivität aufgrund beruflicher und anderer Verpflichtungen oder schierer Trägheit dienen ;-) Viel Freude bei der Lektüre und schöne dosierte Touren – weil ja frei nach Paracelsus die Dosis das Gift macht – im Frühling!

Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen

Besuchen Sie uns auch auf www.bergundsteigen.com

P.S.: Im Herbst traf ich Bergführerkollege Andreas Nothdurfter in Arco. Beim Abendessen sagte er beiläufig, er sei „süchtig“ nach Erstbegehungen. Super, Thema für den Schwerpunkt gefunden. Natürlich meinte Andi damit nicht süchtig im pathologischen Sinn. Wir haben den Beitrag zu exzessivem Routeneinrichten trotzdem oder gerade deshalb in den Schwerpunkt gepackt, weil er eine Hommage an die positive, schöpferische „Bergsucht“/-lust sein soll. Danke an alle rastlosen Routenerschließer für die wunderschönen Erlebnisse beim Wiederholen.

Markus, wann kamst du das erste Mal mit bergundsteigen in Kontakt und was verbindet dich mit dem Magazin? bergundsteigen im Abo habe ich seit 2003. Beeindruckt haben mich schon immer der Umfang und die inhaltliche Tiefe der vielen Artikel mit all dem exzellenten Know-how ihrer Autoren. bergundsteigen als Austauschplattform zwischen den Verbänden, Multiplikatoren und allen ambitionierten Bergsportler:innen sollte unbedingt bestehen bleiben. Ich denke, bergundsteigen trägt durchaus dazu bei, dass Ausbildungsinhalte, „Lehrmeinungen“ etc. verbandsübergreifend viel ähnlicher sind als früher. Das ist nicht selbstverständlich, aber ein enormer Vorteil für die Community.

Wie kamst du zum Bergsport? Erzähl uns ein bisschen von deiner Bergsportbiografie.

Es war mein Opa, der mich als Bub in den 80er-Jahren fürs Klettern im heimatlichen Frankenjura begeisterte. Ich trat dem lokalen Alpenverein bei und war als Jugend/Übungsleiter aktiv. So richtig in Fahrt kam der Alpinismus bei mir aber eigentlich erst mit meinem Wechsel nach München nach dem Abi. Auch hier war ich einige Jahre ehrenamtlicher Gruppenleiter und jobbte als Trainer und Skilehrer. Aber dann wollte ich mehr: mehr und steilere Berge, mehr und professionell Führen, mehr über Schnee und Lawinen wissen.

Ich hängte meinen Beruf in der Elektrotechnikbranche an den Nagel, um die Bergführerausbildung zu absolvieren und doch noch Geografie studieren zu können –mit Schneehydrologie als Kernbereich. 2008/09 war beides fertig und ich arbeitete dann einige Jahre ausschließlich als Berg-

führer. Das waren schon sehr intensive Jahre. Als Bergsteiger war ich schon immer ein Allrounder, wobei sich zusehends ein Faible für den Schneesport und die Lawinenprävention entwickelt hat. Schließlich nahm mich der DAV zusehends in Anspruch: im Lehrteam der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV), im Service (alpine Beratung und Verleih) der Sektion München, als Vortragsreferent, im DAV-Bundeslehrteam Bergsteigen. Seit 2019 bin ich nun sogenannter „Bildungsreferent Bergsport Alpin“.

Bildungsreferent Bergsport Alpin –was macht man da genau?

Oh, vieles! Vor allem Koordination und Fachbetreuung der alpinen Trainer-Ausund -Fortbildung im Sommer und Winter samt Lehrteamsleitung sowie die laufende Weiterentwicklung der Struktur und Konzepte. Nebenbei fällt aber auch einiges an Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit an. Von Seiten der Sektionen und Trainer:innen sind es meist rechtliche Fragen hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche, Tourenausschreibungen, Haftung etc.

Was gefällt dir am besten an der Arbeit beim DAV?

Die Vielfalt interessanter Themen motiviert – genauso wie die vielen netten Menschen um mich herum sowohl im Büro als auch in meinen beiden Lehrteams.

Bist du denn selbst noch als Bergführer in der Trainerausbildung oder mit Gästen aktiv?

Ja, und das ist gut und wichtig.

Danke, Markus!

■ Interview: Gebi Bendler

Schon mal von NEOM gehört?

„NEOM ist keine Stadt. Es ist ein Ort, der aus mehreren Regionen bestehen wird – wie unserer linearen Stadt The Line, unserem Zentrum für fortschrittliche und saubere Industrien Oxagon, unserem Bergziel Trojena und unserem Luxus-Inselresort Sindalah.“ So steht es auf der Website des Projektes www.neom.com.

NEOM ist die Bezeichnung für einen 26.500 Quadratkilometer großen Bereich am westlichen Rand Saudi-Arabiens, der an das Rote Meer und den Golf von Akaba grenzt und eine eigene Welt darstellen wird. Dieses Gebiet, so groß wie Albanien, wird außerhalb des juristischen Systems von Saudi-Arabien liegen – angeblich ohne Todesstrafe. Mit 170 Kilometern Länge, 200 Metern Breite und bis zu 500 Metern Höhe soll sich eine komplett verspiegelte, schnurgerade urbane Struktur namens The Line durch die Wüste von Meer zu Meer erstrecken. Bis zu eine Million Menschen sollen um 2030 hier bereits leben können, 2045 soll die Stadt fertig und komplett CO2-neutral sein. Trojena – die Gebirgsdestination – liegt 50 Kilometer von der Küste entfernt in einer Höhe von 1.500 bis 2.600 Metern und erstreckt sich über eine Fläche von 60 Quadratkilometern. „Trojena wird ein kultiges und weltweit erstklassiges Reiseziel sein, das Natur- und Kulturlandschaften miteinander verbindet und Einwohnern wie Besuchern einzigartige Erfahrungen bietet.“

In der Wintersaison von Dezember bis März stehen Skifahren und Snowboarden auf Kunstschnee auf dem Programm. Auch die asiatischen Winterspiele sollen dort 2029 ausgetragen werden. Im Frühling wird geklettert. Über 100 Sportkletterrouten, wie auf diesem Bild zu sehen, wurden bereits erschlossen. Doch das ist erst der Anfang.

Normalhaken schlagen lernen ist genauso schwer, wie einen Text darüber zu schreiben – wo fängt man bloß an? Versuch einer Anleitung.

Seilklemmen haben scharfe Zähne. Bei welchen Belastungen werden sie dem Seil gefährlich? Wann reißt sogar das Seil?

Gefahrenstufe selbst bestimmt

Abseilen mit Hilfsleinen. Welche Probleme treten dabei auf und was kann man dagegen tun?

Der Nivocheck des Schweizer Bergführerverbandes hilft bei der persönlichen Erstellung eines Lawinenlageberichts.

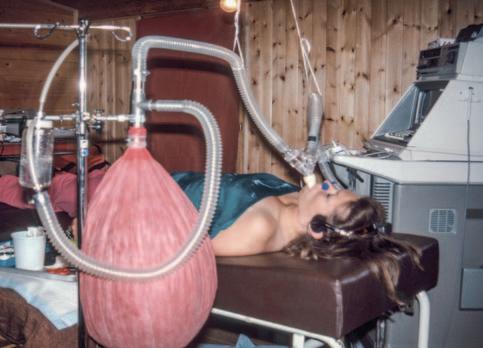

Kann Bergsport krankhafte Ausmaße annehmen? Forschende sehen klare Hinweise darauf, dass Bergsucht nicht nur ein beliebter Aufdruck auf T-Shirts ist, sondern eine ernstzunehmende psychische Problematik.

Es ist anstrengend, zeitintensiv, kostspielig, oft dreckig und mit Gefahren verbunden – das Erschließen von Kletterrouten. Kann man trotzdem danach „süchtig“ im positiven Sinne werden?

1 „ Ex ante “ –juristischer Fachbegriff, der eine Beurteilung au s früherer Sicht vor einem Ereignis (z. B. Unfall) beschreibt.

Ex ante1

„Nach getaner Tat weiß auch der Dümmste Rat!“ Mir fallen wenige Themenbereiche im Leben ein, wo dieses Sprichwort besser passen würde als im Bergsport. Ob es nun die Analyse eines Unfalls betrifft oder die kritische Selbstreflexion nach einer zweifelhaften Tourenwahl.

Als Teil der Bergsport Community sind wir ständig verleitet, schnelle Urteile zu fällen. Sei es aus Bequemlichkeit oder aus Mangel an Information. Die fehlenden Informationen blenden wir oft unbewusst, manchmal sogar bewusst aus. Inkonsistenz ist etwas, mit dem unser Gehirn nicht gut umgehen kann. Da fällt es wesentlich leichter, eine Behauptung in den Raum zu werfen, die im Groben und Ganzen passen könnte. Das Kopfnicken der Kollegen und Freunde beseitigt die letzten Zweifel und macht die Behauptung, zumindest in unserer kleinen Blase, wahr. Dabei sind der erhobene Zeigefinger und Besserwisserei am Berg generell fehl am Platz, ist man doch nicht davor gefeit, den kürzlich diskutierten Fehler selbst zu begehen. Man wollte doch nur noch schnell eine Trainingstour auf der Piste machen, hat sich auf dem Weg zum Ausgangspunkt dann aber doch umentschieden, eine leichte Tour im Gelände zu machen. LVS bringt eh nix – man ist ja alleine unterwegs. Kurz mal rechts abgebogen, weil der vordere Hang doch besser aussieht als die verspurte Standardvariante und plötzlich findet man sich selbst in der Rolle des Alleingehers ohne Notfallausrüstung. Der Narr, der scheinbar gar nix checkt, der in der jährlichen Unfallstatistik nie fehlen darf. Genauso verlässlich wie der „patscherte“ Wanderer, der im Frühjahr übers Altschneefeld abstürzt. Sicher wieder so ein „patscherter Preiß“ … oder war’s vielleicht doch ein gut trainierter Trailrunner, der auf seiner Trainingstour lieber den Eiertanz übers Altschneefeld wagt, als umzudrehen und die ganze Strecke wieder retourzulaufen. Kommt bekannt vor? Mir jedenfalls schon … Ich habe das Gefühl, dass die Fehler- und Lernkultur am Berg viel besser geworden ist. Man spricht über seine Fehler. Die anderen hören zu, nicken vielleicht zustimmend und alle lernen in der Diskussion. Das nächste Mal befindet man sich allerdings wieder in der „Ex ante“-Situation und stellt zum Schrecken fest, dass man gerade dabei ist, denselben Fehler zu machen, über den man vor ein paar Tagen noch hitzig debattiert hat. Vielleicht könnte uns ein kleines Gedankenexperiment helfen, aus Fehlern anderer besser zu lernen. Anstatt zu urteilen, könnten wir uns vorstellen, was schiefgehen müsste, dass wir uns selbst in der misslichen Situation wiederfinden wie der Alleingeher auf Skitour ohne Ausrüstung oder der Trailrunner am Altschneefeld. Vielleicht wären wir in der Lage, früher zu erkennen, wo das Potential für heikle Situationen liegt, und könnten bereits gegensteuern, bevor sich die Verkettung unglücklicher Umstände fortführt und wir selbst in der Unfallstatistik landen.

Thomas Wanner Abteilung Bergsport, Berg- und SkiführerDer Automat, dein Sicherungspartner?

Die Selbstsicherungsautomaten sind in die Kletterhallen eingezogen, um zu bleiben. In den letzten Jahren wurden immer mehr Automaten montiert und werden von vielen Anlagenbesuchenden, ambitionierten wie untrainierten, jungen wie alten, genutzt. Auch wenn man unter den Kletternden immer wieder spitze Bemerkungen mit dem Tenor „Ohne Seilschaft ist es doch kein echtes Klettern“ hören kann, sobald Automaten angeboten werden, vertreten sie im Dauereinsatz Sicherungspartner:innen. Laut aktueller DAV-Umfrage nutzen 51 % der Hallenkletternden einen Selbstsicherungsautomaten, 31 % verneinen dies und in 18 % der teilnehmenden Hallen gab es keine Automaten.

Der Siegeszug der Automaten hat jedoch auch eine Kehrseite. Es handelt sich eben um einen Automaten und keinen Sicherungspartner: Systembedingt findet kein Partnercheck statt und damit hat eine neue Unfallursache mit den Automaten Einzug in die Kletteranlagen gehalten. Gemäß DAV-Statistik gab es in Deutschland seit 2000 vier Todesfälle beim Klettern mit Selbstsicherungsautomaten durch falsches bzw. vergessenes Einhängen. Allein im letzten Jahr ereigneten sich in DAV-Kletteranlagen vier schwerste Bodenstürze beim Automatenklettern.

Das Einhängen müssen die Kletternden selbst vornehmen und ihr Tun selbst kontrollieren. Einstiegsbarrieren, die im unteren Bereich Griffe und Tritte verdecken, können das Risiko des ungesicherten Loskletterns nur verringern, nicht ausschalten, wie Unfälle und Erfahrungsberichte zu Beinaheunfällen leider zeigen. Überlegungen der Kletterindustrie bzgl. spezieller Ausrüstung oder Warnsysteme haben noch nicht überzeugt bzw. harren noch der Entwicklung bis zur Marktreife.

In Fachkreisen ist das Problem bekannt, doch auch die Automatennutzer:innen müssen davon erfahren. Es braucht eine Einweisung, bei der auch die Hauptunfallursache am Automaten angesprochen wird: Das menschliche Versagen in Form eines Blackouts. Auffällig oft tritt dies nach einer kurzen Trainingspause oder bei der letzten Route auf, wenn die Kletternden fokussiert auf die nächste/letzte Route an die Wand treten – ohne eingehängt zu sein.

Die Tatsache, dass man so etwas Wesentliches wie das Einhängen vergessen kann, wird bei den einzuweisenden Personen Unglauben hervorrufen, trotzdem wird dieser Gedanke die zukünftigen Nutzer:innen auch nach der Einweisung noch beschäftigen. Hoffentlich dann, wenn sie am Selbstsicherungsautomaten losklettern wollen.

Dr. Tanja Ganz Sachgebiet künstliche Kletteranlagen

Wandel

Nach etwas mehr als fünfeinhalb Jahren werde ich den Schweizer Alpen-Club SAC als Geschäftsführer verlassen. Was mir in Erinnerung bleiben wird, ist das große leidenschaftliche Engagement der Menschen in den Alpenvereinen. Es ist ein Privileg, mit Menschen zusammenzuarbeiten, welche einen großen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und ihre Arbeit in den Sektionen und im Zentralverband mit großer Leidenschaft machen. Was mir sicher auch in Erinnerung bleiben wird, ist die Intensität der Arbeit. Einerseits war die Zeit von Krisen wie der Pandemie geprägt, andererseits haben wir auch eine enorme Entwicklung innerhalb, aber auch außerhalb des SAC erlebt.

Diese Krisen und Entwicklungen haben die Grenzen von klassischen Strukturen und Führungsmodellen aufgezeigt und dass es beim SAC einen (Kultur-)Wandel braucht. Der SAC und die Alpenvereine im Allgemeinen sind komplexe Organisationen. Wir haben innerhalb unserer Verbände viele Spannungsfelder wie zum Beispiel zwischen Naturschutz und freiem Zugang oder zwischen Breitensport und Leistungssport mit inzwischen zwei olympischen Disziplinen. Und sind wir nun Sport-, Tourismus- oder Umweltverbände? Alle diese Spannungsfelder und Gegensätze gehören zur DNA der Alpenvereine, sie gehören zu uns wie die Hütten zu den Bergen – das macht es anspruchsvoll, aber auch sehr spannend.

Um dieser Komplexität gerecht zu werden, finde ich es zentral, dass sich der Zentralvorstand des SAC professionalisiert. Als reines Ehrenamt kann das praktisch nicht mehr bewältigt werden. Weiters muss die Komplexität auch auf der operativen Seite unserer Organisation abgebildet werden. Die Verantwortung soll weniger in einer Person konzentriert werden, sondern Ziel ist es, die Aufgaben vermehrt in Rollen zu definieren und auf mehrere Personen zu verteilen. Aus meiner Sicht ist das der richtige Weg. Eine Person allein kann das kaum (mehr) bewältigen. Der SAC hat diesen Weg eingeschlagen und ist in einem Change-Prozess. Ich bin gespannt, wie er sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Es ist noch eine lange Reise für diesen benötigten Wandel. Ich wünsche allen auf diesem Weg viel Zufriedenheit und Ausdauer. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnen wird.

Nun danke ich allen, die mich in den letzten Jahren im SAC und um den SAC begleitet haben. Es gab viele schöne Begegnungen und es war eine spannende, lehrreiche und intensive Zeit – eine Zeit mit Suchtpotenzial.

Daniel Marbacher Geschäftsführer des Schweizer AlpenclubsDas ALPINIST Programm ist längst zu einem festen Bestandteil des Alpenvereins Südtirol geworden. Über die Jahre hinweg wurde das Programm kontinuierlich erweitert und ausgebaut, wobei die einzelnen Aktionen von erfahrenen Bergführern geleitet werden. Nach der erfolgreichen Zukunftswerkstatt im Frühjahr 2023 haben wir im Sommer unsere neuen Ziele definiert.

Ein lang gehegtes Anliegen war es, auch Jugendlichen unter 18 Jahren die Möglichkeit zu bieten, an unseren Aktionen teilzunehmen und sie zu fördern. Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Jugendlichen bereits über familiäre Verbindungen zum Alpinismus verfügen, und möchten daher einen leichten Zugang für diese Altersgruppe schaffen. Zusätzlich motiviert uns der Wunsch, jene Wettkampfathleten, die seit ihrer Kindheit vom Alpenverein gefördert werden, auch im Jugendalter auf neue Wege im Bergsport vorzubereiten. Unser Ziel ist es, den Jugendlichen eine neue Welt im Bergsport zu eröffnen, in der sich abseits von Kletterhallen ein Horizont erweitert, in dem Ziele, Träume und Abenteuer keine Grenzen kennen. Dank ihres Vorwissens und Könnens, das sie bereits beim AVS bezüglich des Umgangs mit Seilen, Sicherungsgeräten und Klettertechniken erlernt haben, haben sie optimale Voraussetzungen, sich sicher im alpinen Gelände zu bewegen. Ihr ausgezeichnetes Kletterkönnen kann nun an großen Wänden weiterentwickelt werden. Durch die Erweiterung unseres Angebots auf 15- bis 17-jährige Teilnehmer können wir ein angepasstes Programm erstellen und individueller mit ihnen arbeiten als bei herkömmlichen alpinen Grundkursen. Gleichzeitig möchten wir bereits in jungen Jahren das gesamte Land Südtirol vereinen und den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, gemeinsam mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Das Programm soll auch dazu beitragen, eine tiefere Verbundenheit unter den Teilnehmer:innen sowie im gesamten Alpenverein Südtirol zu schaffen.

Eine solide Ausbildung in puncto Sicherheit und Wissen bildet das Fundament für ihre zukünftige Bergsteigerkarriere und kann vielleicht sogar als Grundstein für die Teilnahme am ALPINIST Team, in Bergrettungsorganisationen oder einer Bergführerausbildung dienen.

Wir sind zuversichtlich, dass dieses erweiterte ALPINIST Programm nicht nur das individuelle Wachstum der Jugendlichen fördern wird, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung und Erhaltung der Traditionen des Südtiroler Alpinismus leistet und zur Sensibilisierung für Natur und Umwelt beiträgt.

Stefan Plank Koordinator des Förderprogramms ALPINISTbergundsteigen #125 > Per Daumenmethode zur Schneedeckenstabilität

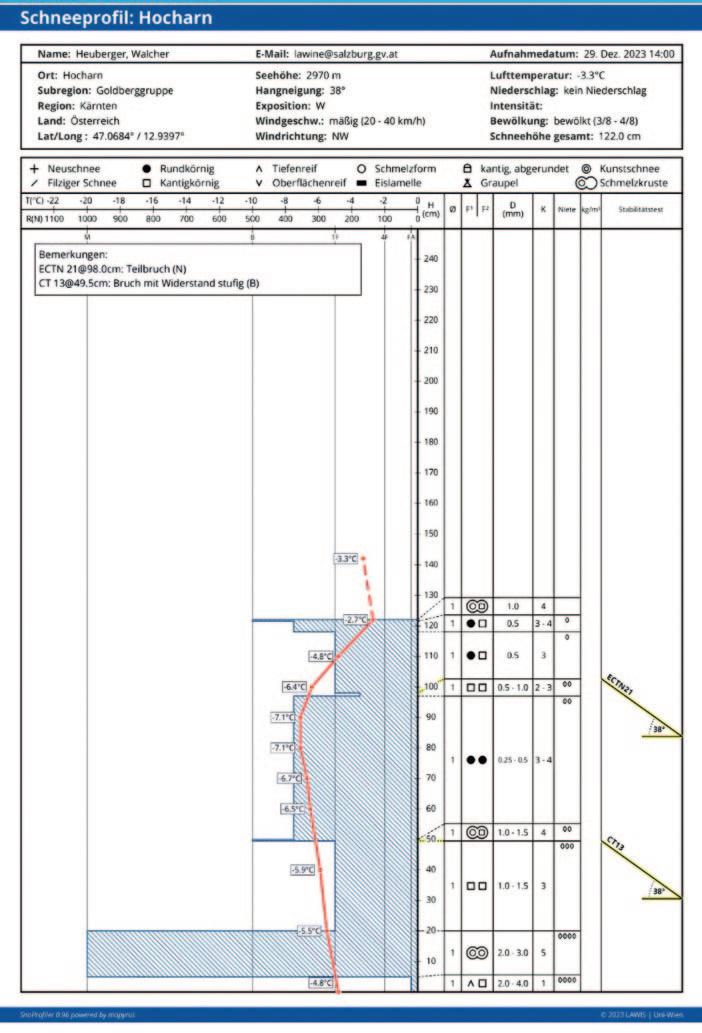

[von oben oder von unten?] Beim Artikel „Per Daumenmethode zur Schneedeckenstabilität“ scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Auf S. 69 wird in Abb. 4 geschrieben, dass KBT mäßig+glatt@28 einen Bruch 28 cm unter der Schneeoberfläche beschreibt (genauso bei Abb. 5 mit dem ECT). Bisher war es immer so, dass KBT…@28 einen Bruch 28 cm oberhalb des Bodens bedeutete. Das ist auch in sämtlichen Profilen auf lawis.at zu sehen (z. B. rechts im Schneeprofil vom Lawinenwarndienst Salzburg und Tirol).

Dietmar Sinnhuber, Berg- und Skiführer

Grundsätzlich hast du Recht, die Konvention beim ECT ist, dass man die Höhe von unten angibt. Bei Schneeprofilen macht das auch Sinn, da die Gesamtschneehöhe bekannt ist. Bei reinen Stabilitätstests ist diese Regel jedoch nicht praktikabel, da die insgesamte Schneehöhe oft gar nicht bekannt ist. Bei der Angabe ECTN15@185 ist ohne Schneeprofil nicht ersichtlich, in welcher Tiefe von oben sich der Bruch befindet. Aber genau dies ist die entscheidende Information. In unserem internen Dokumentationstool (LA.DOK), das in ähnlicher Weise auch in Österreich verwendet wird, gibt es die Möglichkeit, „Bruch von oben“ oder „von unten“ auszuwählen. Dies wird mit einem Pfeil gekennzeichnet (z. B. ECTN15@185 oder KBT mäßig+glatt@28 ). So ist es auch bei den Schneeprofilen auf unserer Internetseite gekennzeichnet. Wir werden deine Anregung in jedem Fall aufnehmen und in Zukunft den Pfeil mitkommunizieren. Vielleicht können wir das auch international etablieren. In jedem Fall danke für den wichtigen Hinweis! Thomas Feistl, Lawinenwarnzentrale Bayern im Bayerischen Landesamt für Umwelt

c[Compression Test] Ergänzend zum Kleinen Blocktest (KBT) mit der angeführten Größe von 40 x 40 cm möchte ich den Compression Test (CT) mit der Größe von 30 x 30 cm anführen. Der Lawinenwarndienst Bayern hat sich für den KBT mit der Größe 40 x 40 cm entschieden, warum auch immer. International wird der CT mit der Größe 30 x 30 cm publiziert, siehe auch die Broschüre Winter Journal vom Verband Deutscher Bergund Skiführer, Herausgeber Chris Semmel und Dr. Benjamin Reuter (ehemaliger Mitarbeiter beim SLF in Davos und Bergführer). Wie gesagt, es scheint, dass sich beim CT und KBT die Experten über die Größe nicht einig sind, Kompetenzgerangel? Ob die 10 cm Unterschied ausschlaggebend sind, ist natürlich fraglich, denn die Trefferquote liegt bei 60–80 % (Quelle: Winter Journal, S. 45). Mir erscheint es aus didaktischen Gründen besser, den CT, dann den Extended Column Test (ECT) und dann den Rutschblock-Test (RB) zu lehren. Warum der Lawinenwarndienst Bayern diesen Sonderweg geht, ist mir unklar. Vielleicht könnte man dies auch thematisieren und ergänzen? Vielen Dank.

Thomas Stephan, Berg- und SkiführerDanke für deine Ergänzungen. Der Kleine Blocktest wird seit den 1990ern im Lawinenwarndienst Bayern als Standardtest verwendet. Der große Unterschied zu allen anderen Tests liegt darin, dass die

Belastung der Säule seitlich und nicht von oben erfolgt. Die Erfahrungen und Auswertungsdaten, die bei der Entwicklung der Daumenmethode zugrunde lagen, basieren alle auf der Säulengröße von 40 x 40 cm. (Bei kleineren Abmessungen ist davon auszugehen, dass ein Bruch bereits bei geringerer Belastung erfolgt. Laut Georg Kronthaler, der beim Lawinenwarndienst Bayern arbeitete, ließen sich jedoch auch mit einer Säulengröße von 30 x 30 cm bei entsprechender Praxiserfahrung brauchbare Ergebnisse erzielen.)

Da viele Kommissionsmitarbeiter gute Erfahrungen mit dem Test gemacht haben und in der Interpretation der Ergebnisse geübt sind, hält man noch am Altbewährten fest (auch an 40 x 40 cm Blockgröße). Inzwischen verwenden die Lawinenkommissionen in Bayern auch den Extended Coloumn Test (ECT), der sich seit der Vorstellung beim ISSW 2006 international mehr und mehr durchsetzt. Beide Tests, der ECT und der KBT, liefern zuverlässige Ergebnisse, sofern man eine gewisse Übung beim Testen hat. Der von dir beschriebene Compression Test (CT) hat leider den Nachteil, dass man im Gegensatz zum ECT die Bruchfortpflanzung nicht erkennen kann, was für die Bewertung der Lawinengefahr jedoch wesentlich ist. Daher verwenden die meisten Lawinenwarndienste den ECT, weil er einfach aussagekräftiger ist. Meiner Erfahrung nach ist auch der KBT aussagekräftiger als der CT, weil man mit dem KBT wegen des seitlichen Klopfens Schwachschichten in großer Tiefe und in weichen, oberflächennahen Schichten zuverlässiger findet als mit dem CT. Ich stimme dir beim didaktischen Argument zu, glaube aber, dass der CT wegen der geringeren Aussagekraft keine große Zukunft in der Ausbildung haben wird. Grundsätzlich wäre die Daumenmethode auf den Rutschblock und den CT erweiterbar, meint der Lawinenwarndienst Bayern.

Diese Anregung nehmen sie gerne auf.

Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen, Berg- und Skiführer

v[Verleiten Lawinenairbags tatsächlich zu riskanterem Verhalten? #125] Liebes DAV-Sicherheitsforschungsteam, als passionierter Skitourengeher (seit dieser Saison auch mit Airbag), habe ich Ihren Artikel „Verleiten Lawinenairbags tatsächlich zu riskanterem Verhalten?“ mit viel Interesse gelesen. Die präsentierte Feldstudie liefert eine Vielzahl neuer und interessanter Ergebnisse, so wie jene zur verbreiteten Fehleinschätzung der Risikoreduktion von Lawinenairbags. Vom Beruf her bin ich Volkswirt und habe einige Jahre als „Systematic Reviewer“ gearbeitet. Dabei versucht man alle Studien zu einer Forschungsfrage zu finden, zu bewerten und zu aggregieren. Dementsprechend habe ich ein besonders scharfes Auge für „Risk of Bias“, also die Robustheit von Studiendesigns. Für die Fragestellung der Studie, die es in die Überschrift geschafft hat, die Risikokompensation, liefert der Artikel zwar interessante neue Indizien, die Frage wird aber meiner Meinung nach nicht schlüssig beantwortet. Das Studiendesign ist zu anfällig für Bias.

Falls Sie vorhaben, diese Forschungsrichtung weiterzuverfolgen, würde ich Sie gerne auf quasi-experimentelle Studiendesigns hinweisen. Da die meisten es nicht sonderlich schätzen, wenn mit ihren Volkswirtschaften experimentiert wird, ähnlich wie mit ihrer Sicherheit, haben sich inzwischen eine Vielzahl von Verfahren etabliert, um mit natürlichen Experimenten stichhaltige Antworten

Schneeprofil, aufgenommen vom Lawinenwarndienst Salzburg und Tirol.

auf kausale Fragen zu finden (2021 wurde dieser Ansatz auch mit einem Nobelpreis honoriert und „Mastering Metrics“ von Angrist und Pischke bietet einen guten Einstieg in das Thema). In Verbindung mit dem vorherigen Artikel zur „Lawinenzeit“ drängt sich zum Beispiel ein „Interrupted Time Series Design“ nahezu auf: Man müsste schauen, ob Tourengeher mit Airbag bei einem markanten Anstieg der Gefahr mehr oder weniger gewillt sind, eine Mehrtagestour abzubrechen, als diejenigen ohne Airbag.

Außerdem ist ein „Information Treatment“ denkbar, also randomisiert Skifahrer bezüglich des Nutzens eines Lawinenairbags aufzuklären und die Verhaltensantwort zu studieren. Aufwendigere Studiendesigns könnten die Kooperation mit einem Lawinenairbagverleih oder -hersteller beinhalten, bei denen randomisiert ein Rabatt gewährt wird. Alle diese Designs haben das Potenzial, eindeutigere Antworten zu finden, ob Risikokompensation ein ernstzunehmendes Phänomen ist. Kontaktieren Sie mich gerne, falls Sie weitere Rückfragen haben. Ich freue mich ohnehin, weiterhin interessante, informative, und handlungsrelevante Artikel in der bergundsteigen zu finden.

Hayaan Nur

Als hauptverantwortlicher Autor des Beitrages erlaube ich mir Ihnen im Namen der Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung zu antworten. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Beitrag und Ihre Rückmeldungen bzw. Anmerkungen. Zu Ihrer Anmerkung, dass die Frage der Risikokompensation durch unsere Studie nicht schlüssig beantwortet wurde: Dem würden wir im Hinblick auf ein umfassendes Verständnis der Dynamik möglicher Kompensationseffekte zustimmen (also die Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen es zu Kompensationseffekten kommt und welche Variablen diesen Prozess vermitteln). Dies war aber auch nicht primäres Ziel unserer Feldstudie. Zentrales Anliegen war, im Feld zu untersuchen, wie Wintersportler zu ihren tourenbezogenen Einstellungen kommen und wie sie sich im Gelände verhalten. Hierzu haben wir zahlreiche Variablen vor und nach der durchgeführten Tour erhoben (verschiedene Auswertungsaspekte wurden bereits in bergundsteigen bzw. in DAV-Panorama veröffentlicht). Dies ist insofern besonders, weil es unseres Wissens bisher keine Studie in dieser Form gab.

Auch wenn das Airbagthema in der Gesamtstudie nicht zentral war, haben wir die Variablen zum Airbag mit dem Ziel (und entsprechenden Forschungsfragen) erhoben, etwas Licht in die Spekulationen zur möglichen Risikokompensation durch Lawinenairbags zu bringen. Im Hinblick auf dieses Ziel würden wir argumentieren, dass das Studiendesign ausreichend robust und verzerrungsfrei war. Einerseits hat unsere Studie, wie Sie ja auch feststellen, durchaus methodische Schwächen. So haben wir zwar an drei bei Wintersportlern/Skitourengehern beliebten Standorten erhoben. Aber weder die Auswahl der Gruppen noch der lokalen Verhältnisse sind repräsentativ für den gesamten Alpenraum. Auch haben wir die Gruppen nur an einem Tag befragt und können daher keine Aussage darüber treffen, ob unsere Daten repräsentativ für diese Gruppen an sich sind oder ob sie tagesaktuellen Verzerrungen unterlagen. Wir können auch keine Aussagen darüber machen, welchen Einfluss das (Nicht-)Verwenden eines Lawinenairbags auf die einzelnen Entscheidungsprozesse der untersuchten Gruppen hatte.

Andererseits aber, insbesondere im Hinblick auf den aktuellen Wissensstand, hat unsere Studie durchaus Stärken. Unseres Wissens gibt es bisher keine Studie, die Zusammenhänge zwischen dem (Nicht-)Verwenden eines Lawinenairbags und dem objektiv belastbaren Risikoverhalten im Feld untersucht hat. Dies ist deswegen bedeutsam, weil es bezüglich Risikoverhalten große Unterschiede zwischen der Einstellung zu einem bestimmten Verhalten, dem intendierten (also geplanten) Verhalten und dem tatsächlichen Verhalten geben kann. Die beiden Ersten lassen sich gut in Labor- oder Onlinestudien untersuchen (was auch gemacht wurde), aber sie korrelieren nicht notwendigerweise mit dem tatsächlichen Verhalten (das wir untersucht haben). Die Gültigkeit der Theorie der Risikohomöostase von Wilde, die von einem Risikokompensationseffekt ausgeht, wird in der psychologischen Risikoforschung aufgrund empirischer Studien eher bezweifelt bzw. als eine Ausnahme unter bestimmten Voraussetzungen gesehen. Trotz aller methodischen Einschränkungen unserer Studie hätten wir entsprechende Effekte finden müssen, wenn die Kompensationseffekte stark wären. Wir glauben, dass unsere Daten schon so weit belastbar sind, dass man annehmen kann, dass Risikokompensationseffekte durch Lawinenairbags kein durchgehendes und verbreitetes Phänomen sind. Aber natürlich kann es im Einzelfall solche Effekte geben, die dann auch zu einem unangemessen riskanten Verhalten führen können.

Wir hoffen, dass Ihre Anregungen zu komplexeren Studiendesigns in zukünftigen Studien aufgegriffen werden können. Das größte Problem aus unserer Sicht ist aber, dass man für zuverlässige Aussagen über das Verhalten von Wintersportlern und den Einfluss verschiedener Variablen auf dieses Verhalten (z. B. die Verwendung eines Airbags) ein objektivierbares Maß für das eingegangene Risiko bzw. für die bestehende Gefahr braucht. Die Verwendung der tagesaktuellen Lawinenwarnstufe ist hierfür aus unterschiedlichen Gründen ungeeignet. Vielmehr muss die geplante und durchgeführte Tour der befragten Personen betrachtet werden. In unserer Studie haben wir dieses Problem durch eine genaue Identifikation und Beschreibung aller potenziellen Gefahrenstellen aller möglichen Touren im Erhebungsgebiet gelöst. An den Erhebungstagen wurde durch trainierte Experten in Geländebegehungen bestimmt, welche potenziellen Gefahrenstellen an diesem Tag tatsächlich Gefahrenstellen waren und welche Verhaltensmaßnahmen an den einzelnen Stellen angemessen waren. Dadurch konnten wir sowohl objektivierbare Maße für das Risikopotential einer Tour als auch für das intendierte und tatsächliche Risikoverhalten der befragten Personen berechnen, was die Aussagekraft der Daten im Vergleich zu anderen Herangehensweisen erhöht. Allerdings hat diese Methode auch einen entscheidenden Nachteil: Sie ist außerordentlich aufwendig und ressourcenintensiv, jedoch zurzeit aus unserer Sicht noch alternativlos.

Bernhard Streicher für die Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung

v[Verhauer] Vielen Dank an Guido Unterwurzacher für den Artikel „Auf falscher Fährte“ in #125 auf S. 82. Das ist wunderbar uneitel und ehrlich. Ich persönlich halte es für echten Mut, wenn man offen über peinliche, vermeintlich dumme Fehler spricht. Das ist viel couragierter und vor allem lehrreicher als die Präsentation der jüngsten alpinen Heldentat, denn gerade

aus falschem Ego und falschen Eitelkeiten wird häufig das eigene lebenslange Lernen blockiert, passieren gravierende Unfälle. Gerne mehr von solchen „Fail“-Artikeln! Auch und gerade von erfahrenen Alpinistinnen und Alpinisten!

Maria Goeth, C-Trainerin Bergsteigen

bergundsteigen #125 > Störquellen bei der Lawinenrettung

f[Fragen über Fragen] Vielen Dank für den Beitrag, sehr wichtig, sehr informativ, gefällt mir sehr gut! Trotzdem ein paar Nachfragen:

1. „Die Amplitude der Interferenzwirkung nimmt mit der dritten Potenz des Abstandes zu.“ Passt gut zu den Ergebnissen. Gibt es auch eine einfache Erklärung für die dritte Potenz? Die Störsignale an sich nehmen wohl auch mit dem Quadrat des Abstandes ab, wie die echten Signale?

2. Welche Störung können ein festerer Reißverschluss im Anorak oder eine festere Gürtelschnalle bewirken, wenn sie mehr oder weniger direkt auf dem LVS-Gerät aufliegen?

3. Welche Störung kann ein dickerer Schlüsselbund (oder ein „elektrischer“ Autoschlüssel) bewirken, wenn er in einer Anorakoder Hosentasche sehr nahe am LVS-Gerät ist?

4. Bei der Feinsuche, LVS-Gerät an der Schneeoberfläche: Können da angeschnallte Ski oder auch nur Skischuhe (ggf. mit Heizung!) stören?

5. GPS-Uhr: An anderer Hand tragen ist einfach (wenn man dran denkt!). Manchmal nimmt man aber beide Hände zur Bedienung, z. B. beim Markieren (starkes Signal wegen Nähe, aber schwierig wegen Überlagerung mehrerer Signale!) oder beim Scannen (dann sucht man besonders die schwachen Signale!). Gibt es da Probleme?

6. Person zum Wärmeschutz in Rettungsdecke eingehüllt: Wie stark wird die Sendeleistung eines LVS-Gerätes abgeschwächt?

7. Abdeckung/Störung des LVS-Gerätes durch unglückliche Lage des Verschütteten in der Lawine (z. B. Kauerstellung mit Knie mit Handy in Oberschenkeltasche gegen Brust mit LVS-Gerät gedrückt): Gibt es da reale Erfahrungswerte?

8. Gibt es schon Erfahrungen mit dem neuen Pieps PRO IPS? Kann das bei den Interferenzen wirklich mehr?

9. Themenwechsel, angeregt durch die dargestellte Problematik: Handy als GPS-Gerät hat manchmal auch mit der Empfindlichkeit Probleme. Nun gibt es Handyhüllen mit magnetischem Verschlussknopf. Kann der Probleme verursachen? Haben Sie da eine Meinung dazu? Nochmals vielen Dank für den guten Beitrag!

Eike Roth

Abstand

Illustrationen aus dem Artikel

„Störquellen bei der Lawinenrettung“

bergundsteigen #125, Winter 23-24 > 50cm

Danke für deine Nachricht und deine Fragen.

1. Die Signalstärke im dreidimensionalen Raum fällt mit 1/d3 (d=Abstand) und somit auch die Störwirkung von elektromagnetischen Quellen.

2. Bei einem Reißverschluss oder sehr kleinen metallischen Gegenständen sehe ich das Störpotenzial im Sendemodus als zu vernachlässigen. Es geht hier eher um eine größere, flächige Abschirmung der Sendeantenne(n) in unmittelbarer Nähe.

3. Auch der Autoschlüssel fällt wahrscheinlich in diese Kategorie, auch wenn er ein kleiner aktiver Sender ist.

4. In der Feinsuche ist die Amplitude meist so groß, dass meiner Einschätzung nach moderne Geräte im Nahbereich nur schwer gestört werden können, und wenn nur von starker Elektronik oder Magneten. In unserem Test war der Einfluss nicht merkbar, meines Wissens waren elektronische Heizsocken beim Test der Bergrettung Tirol problematisch, jedoch weniger als Heizhandschuhe.

5. Sei dir des Störpotenzials bewusst, dann kannst du darauf auch reagieren; wenn du beispielsweise einen Sender mit beiden Händen markierst, kann es schon sein, dass ein zweiter Sender kurz fälschlicherweise erscheint oder ein vorhandener unterdrückt wird; sobald du die Hand aber wieder weghältst, sollte es wieder unproblematisch sein. Außerdem sind auch nicht alle Digitaluhren gleichermaßen ein Problem. Es hängt von den emittierten Frequenzen ab und die Bergsportuhr, die wir getestet haben, fiel bei laufendem GPS-Tracking da leider genau rein und war störungsstark.

6. Nicht ideal, die Frage ist, wann dieses Szenario relevant ist.

7. Wie im Test vorgestellt, bei einem Handy in direkter Lage auf einem Sendegerät konnten wir je nach Empfänger-LVS eine Reichweitenreduktion von bis zu 40 % feststellen. Die 20-cm-Abstandsregel im Sendemodus enthält bereits einen Sicherheitspuffer für solche unglücklichen Konstellationen bzw. Lagen. Störquelle (konkret Handy) direkt auf LVS ist problematisch – nur wenige Zentimeter Entfernung entschärfen die Situation jedoch bereits.

8. Für den in 7. genannten Fall hat das IPS eine Sendepegelanpassung, bei Störungen fährt es die Sendeleistung und somit aber auch den Energieverbrauch hoch. Im Suchmodus ist das IPS auch nicht immun gegen externe Störungen und die Maßnahmen (50 cm, ausschalten etc.) sollten demnach durchgeführt werden.

9. Dazu kann ich leider keine qualifizierte Aussage treffen, ich kann mir einen Einfluss aber durchaus vorstellen. Lorenz Berker, DAV-Sicherheitsforschung

Periodendauer

1.000 +/- 300 ms

Signalstärke

[Flugmodus und Metallhülle] Vorneweg erstmal großen Dank für den spannenden Artikel. Es ist das erste Mal, dass ich eine belastbare Untersuchung hierzu lese, obwohl das Thema sicherlich in der Zwischenzeit eine große Brisanz besitzt. Bezüglich der Störanfälligkeit des LVS in der Nähe eines elektrischen Lawinenrucksacks oder Handys habe ich eine generelle und eine technische Frage.

1. Ist die Störwirkung eines Smartphones immer noch signifikant, wenn das Handy im Flugmodus verwendet wird bzw. wie sehr lässt sich die Einwirkung reduzieren?

2. Bei Rucksäcken mit Alpride E2 beispielsweise ist die Elektronik typischerweise im Lawinenrucksack ja in einer separaten Hülle abgekapselt. Hier bestünde von Herstellerseite in Zukunft ohne großen Aufwand die Möglichkeit, entstehende elektromagnetische Strahlung direkt durch eine metallbedampfte Folie oder Metallfolie in der Hülle direkt abzuschirmen.

Gibt es diesbezüglich bereits Bestrebungen?

Moritz Streicher

Danke für deine Nachricht und deine Fragen. Eine Störwirkung kann auch im Flugmodus vorhanden sein, das wird im Text auch kurz angedeutet. Da nicht die Funkverbindung an sich das Problem ist, sondern Schaltvorgänge und Prozesse im Hintergrund. Man kann also sagen: Je größer der Leistungsbedarf, umso stärker ist das elektromagnetische Rauschen und umso größer die potenzielle Störung. Da im Flugmodus immer noch Prozesse im Hintergrund laufen, bleibt das Störpotenzial bestehen. Worst Case wäre demnach Display an und viele Prozesse am Laufen. Ganz so einfach ist es aber auch nicht, da ja nur bestimmte Frequenzen auch wirklich stören. Das bedeutet, es kann auch von Handy zu Handy unterschiedlich sein, wie sich das Ganze auf das LVS auswirkt. Deswegen unsere generischen Vorschläge zum Umgang mit dem Handy, die auf Nummer sicher gehen, um Störungen bei allen auszuschließen. Für Lawinenrucksäcke ist gerade eine Änderung der zugehörigen Norm in Erarbeitung. Es soll auch ein neuer Test beinhaltet sein, der die Störwirkung der elektronischen Lawinenairbags reguliert. Auch die Idee mit der Folie wurde schon diskutiert, aber was die Hersteller in Zukunft gegen die Störwirkung machen, bleibt ihre Sache. Auf jeden Fall ist das Thema jetzt präsent bei allen Anbietern. Lorenz Berker, DAV-Sicherheitsforschung

Pulsdauer > 70 ms

Erhöhtes Rauschen durch Störquelle in der Nähe Positive Flanke

> 400 ms

Umgebungsrauschen (auch Emission des LVS-Geräts)

Zeit

Abb. 1 DAV-Sicherheitsforschung „Beispiel einer Signalmessung unter realen Bedingungen“

Einzelne starke (Stör)Pulse evtl. falsch-positives Signal

i[Signale filtern] Ich bin über euren Artikel „Störquellen bei der Lawinenrettung“ in der letzten bergundsteigen etwas gestolpert und habe dazu ein paar Anregungen/ Kommentare aus meiner beruflichen Erfahrung als Physiker und Produktmanager für Oszilloskope: In eurer Abbildung 1 werden viele verschiedene Störquellen dargestellt, die so auch in der Realität vorkommen. Für die Elektronik eines LVS-Geräts werden jedoch alle höherfrequenten Signale herausgefiltert (oder gar nicht erfasst).

Mobilfunksignale (einige hundert MHz) sind deutlich höherfrequente Signale und sollten deshalb das LVS-Signal nicht stören und die digitale Elektronik dagegen auch immun sein.

Ich habe den Effekt eines normalerweise verwendeten Filters in einer sehr stark gestörten Umgebung (Büro mit WLAN, Handy und mehreren Geräten in der Nähe) veranschaulicht – ungefiltert (Abb. 2) und mit einem 500-kHz-Filter (Abb. 3). Ihr seht deutlich, dass das LVS-Signal ohne Filter sehr verrauscht ist (wie ihr in Abb. 1 darstellt) – mit Filter das Signal aber superclean ist, auch zwischen den Signalen ist das empfangene Signal jetzt auf einer Nulllinie. Im Vergleich dazu ist eure Abbildung 1 etwas angsteinflößend und gibt aus meiner Sicht nicht das korrekte Bild wieder. Störend können jedoch die Emissionen der Leistungselektronik sein, wie ihr dies bei der Garmin Fenix und bei den Airbags gesehen habt. Die Störquellen und auch die Stärke der Störungen muss man nicht vermu-

ten, sondern kann man messen. Als einfache Beispiele habe ich die Fenix (Abb. 4) und Instinct 2 (Abb. 5) jeweils in Betrieb versetzt und das Störspektrum gemessen. Ja, Fenix stört unglücklicherweise rund um 450 kHz, die Instinct 2 nicht. Normalerweise werden diese von den Schaltfrequenzen der DC/DC-Wandler verursacht, die die Batteriespannung in die verschiedenen Spannungen für die Prozessoren/Displays und Sensoren wandeln. Ich habe auch mein iPhone 15 vermessen – völlig unauffällig. Die Störsignale variieren mit dem Wandler bzw. der Schaltgruppe und üblicherweise nicht mit der Leistung. Das kann leider von Modell zu Modell unterschiedlich sein und auch mit den Betriebsmodi variieren (ein iPhone 15 hat sechs Power Converter an Bord und damit mindestens sechs Schaltfrequenzen …). Aus meiner Sicht ist Ausschalten nicht die richtige Empfehlung, da etwas Abstand zwischen LVS und Mobiltelefon ausreichen sollte. Das Telefon in den Rucksack zu geben, reicht wahrscheinlich schon, solange das Telefon nicht verwendet wird. Weder das Aus- noch Einschalten wird in der Praxis beherrscht und kostet zudem kritische Zeit. Der Flugmodus bringt nichts und dass keine Bilder (Display eingeschaltet!) gemacht werden, sollte selbstverständlich sein. Dies sollte aus meiner Sicht genauer verifiziert werden, bevor Empfehlungen ausgesprochen werden.

Ernst Flemming, DAV-Fachübungsleiter/Trainer B Skihochtouren, Physiker

LVS stark gestört durch Mobilfunk

6 GHz Bandbreite

Spektrum des Signals

Abb. 2 LVS-Signal mit vielen Störungen, inklusive Mobilfunk

500-kHz-Filter-Bandbreite

k[Kolumne von Tom Dauer] Ich finde es gut, wenn man sich zu seinem Tun Gedanken macht. Doch schon der 2. Satz im Prolog erzeugt immer wieder Unbehagen in mir: „Nicht in den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für andere und die Natur ganz allgemein.“ Was suggeriert dieser Satz? Der Mensch ist schlecht für die Natur. Meines Erachtens stimmt dies so nicht! Es kommt vielmehr auf die Art und Weise an, wie der Mensch zu den Bergen und der Natur in Beziehung tritt. Hier möchte ich gerne Heinz Grill (bergundsteigen-Bericht 2019) als Erschließer und Geistforscher in seinem Buch „Der Archai und der Weg in die Berge“ zitieren: „Je nachdem, was wir der Natur und den Bergen entgegenbringen, so wird ihre Antwort in einer freudigen Wärme und harmonischen Ökologie uns wieder entgegengehen. Es ist tatsächlich ein tiefes Gesetz, dass all dasjenige, wir an Gedanken, Empfindungen und Werke in die Schöpfung hineinbringen, uns selbst wieder aus der Schöpfung entgegenatmen wird.“ Der einzelne Mensch hat die

LVS-Signal

Zoom

Abb. 3 Mit einem 500-kHz-Tiefpassfilter: supercleanes Signal ohne Störungen!

Elektrische Spannung über die Zeit in Millivolt

Spektrum des Signals

Abb. 4 Garmin Fenix: Störungen in der Nähe von 457 kHz

Elektrische Spannung über die Zeit in Millivolt

Spektrum des Signals

Abb. 5 Garmin Instinct 2: keine Störungen bei 457 kHz

Möglichkeit, die Berge und die Natur zu konsumieren und damit aus ihnen zu „nehmen“. Aber er kann auch aufbauend, förderlich, veredelnd und damit „gebend“ wirken. Dies durch seine Aufmerksamkeit, seine Wahrnehmung und innere Haltung, wie er sich in der Natur bewegt.

Florian Kluckner, Bergführer, Erschließer, Yogalehrer

Vielen Dank für Ihre Gedanken. Tatsächlich hallt in dem von Ihnen zitierten Satz eine über Jahrtausende tradierte Denkweise wider, die von christlichem Seelenglauben über aufklärerische Bewusstseinslehre bis hin zu einer ellbogenbewehrten Ich-AG-Ideologie reicht und die den Menschen als außerhalb der Natur stehend betrachtet. Leider ist dies die gesellschaftlich nach wie vor dominante Sichtweise. In meinen Kolumnentexten habe ich dagegen wiederholt dargelegt (oder das zumindest versucht), dass ich einer anderen, ganzheitlichen, auf Harmonie, Kooperation und Vernetzung

beruhenden Sicht- und Verhaltensweise anhänge, die den Menschen als Teil der Natur betrachtet. Insofern widerspreche ich quasi beständig meiner eigenen Einleitung. Ich fasse Ihre Nachricht als Anregung auf, den Vorspann anders zu texten. Das wäre vielleicht eh nicht schlecht – denn ich verstehe meine Texte nicht als Ausdruck einer zementierten Überzeugung, sondern als Momentaufnahmen in einem andauernden Prozess der Entwicklung und Veränderung. Mit Dank und besten Grüßen

Tom Dauers[Seilverbindungsknoten] Ich habe ein neues imprägniertes Kletterseil mit 9.5 mm Stärke (nutze auch dünnere Seile). Das Seil ist relativ rutschig. Ein festgezogener Sackstich wandert beim Abseilen manchmal ein paar Zentimeter, bevor er sich so richtig festzieht. Deshalb habe ich Bedenken beim Verbinden von zwei Seilen miteinander, gerade bei schlechten Bedingungen wie Nässe. Ich habe zum Thema nur die Seite hier gefunden: https://edelrid.com/ch-de/wissen/knowledge-base/ seilverbindungsknoten-beim-abseilen-vergleich

Getestet wurden Knoten in Tropfenform und der doppelte Spierenstich in Linienform. Kann ich den doppelten Spierenstich auch in Tropfenform zum Seilverbinden beim Abseilen nutzen? Dann ist die Gefahr vom Hängenbleiben geringer (als in Linienform) und der Knoten wandert nicht wie der Sackstich. Ich habe jedoch keine Angaben dazu gefunden, wie sehr dies die Bruchlast vom Seil reduzieren kann oder ob dies andere Nachteile hat. Ich möchte unterschiedliche Seildurchmesser verbinden können, für mich wäre der doppelte Spierenstich in Tropfenform die Alternative zu zwei Sackstichen, da ich mir schwertue diesen voll zu vertrauen. Was ist denn die Lehrmeinung vom ÖAV zum Verbinden von zwei rutschigen Seilen beim Abseilen? Reicht ein Sackstich mit überstehenden Seilenden von circa 50 cm oder lieber ein Sackstich mit zweitem Backup-Sackstich an den Seilenden oder doch der doppelte Spierenstich in Tropfen- oder Linienform?

Jonathan LäppleVerbinde dein Seil zum Abseilen, wie im deutschsprachigen Raum allgemein empfohlen, bitte weiterhin mit dem Sackstich: Den Knoten sauber (= parallel) legen, alle vier Enden festziehen und auf 30 cm lange Seilenden (Überstand) achten. Und – ganz wichtig: AbseilPartnercheck! Der überaus kompetente Florian Hellberg trifft in dem Artikel die leider nicht ganz glückliche Aussage: „Beim Abseilen/ Ablassen im Einzelstrang mit dünnen, glatten Halbseilen macht es Sinn, den Sackstich durch einen zweiten vor dem Herausrollen zu sichern.“ Erstens spricht er hier vom Abseilen/Ablassen am Einzelstrang und nicht am Doppelstrang. Und zweitens ist das eine vorsichtige Interpretation seiner eigenen Testergebnisse. Denn wie er selbst in den Tests feststellt, kommt beim Abseilen nie eine so große Belastung zustande, dass ein einfacher Sackstich – selbst bei unterschiedlichen Seildurchmessern – wirklich als problematisch einzustufen wäre. Viel problematischer wird das Abziehen von Seilen, die mit zwei Sackstichen verbunden sind. Da ist ein Hängenbleiben vorprogrammiert.

Michael Larcher, Berg- und Skiführer, Leiter der Bergsportabteilung des Österreichischen Alpenvereins n

Ihr sucht einen Job in der Bergsport-Welt oder in der Kletterhalle? Ihr habt einen Job in der Outdoor-Branche zu vergeben und sucht Mitarbeitende? KLETTERSZENE.COM betreibt seit einiger Zeit ein kostenfreies Job-Portal, in dem ihr von A wie Außendienst bis Z wie Zweigstellenleitung allerhand findet. Jobangebote könnt ihr an team@kletterszene.com schicken.

Direkt zum Job-Portal der Kletterszene.

Reparaturbonus in Österreich.

Info: https://kletterszene.com/jobs/

Ob E-Bike, Kamera, Smartphone, Sportuhr, Tablet oder Bohrmaschine: Auch am Berg sind Elektronikgeräte unterwegs und gehen kaputt.

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) fördert mit dem Reparaturbonus die Reparatur von elektrischen und elektronischen Geräten. Der Reparaturbonus wird aus Mitteln des von der Europäischen Union zur Verfügung gestellten Finanzierungs- und Aufbaufonds „Next Generation EU“ im Rahmen des österreichischen Aufbau- und Resilienzplans finanziert und umfasst ein Fördervolumen von insgesamt 130 Millionen Euro bis zum Jahr 2026. Seit April 2022 können Privatpersonen einen Reparatur-Bon beantragen, der bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten und/oder bis zu 30 Euro für die Einholung eines Kostenvor-anschlags (insgesamt maximal 200 Euro) für ihre Elektro- und Elektronikgeräte deckt.

Info und Reparatur-Bons: https://www.reparaturbonus.at/

Rückgerufener Wedze Airbag 30 Rucksack.

Die Marke Wedze hat bei Qualitätskontrollen festgestellt, dass Airbag 30 Rucksäcke dieser Serie, die vor dem 16.08.2023 gekauft wurden, möglicherweise fehlerhaft gefaltete Ballons aufweisen. Die Ballons wurden gerollt anstatt gefaltet, was zu einer längeren Aufblaszeit führen kann. Als Reaktion darauf wird ein freiwilliger Rückruf durchgeführt. Es wird empfohlen, das Produkt vorerst nicht zu verwenden. Der Decathlon Kundenservice steht zur Unterstützung bei der Instandsetzung des Produkts zur Verfügung.

Betroffene Produkte: Decathlon Wedze Airbag 30 (Artikelnummer 4144380), Kaufdatum vor dem 16.8.2023

Kontakt Kundenservice: +49 (0) 6202 97 81 300

Der Hersteller Edelrid ruft Besitzer*innen des MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräts der Charge 04/20 dazu auf, das Gerät auf einen möglichen Defekt zu überprüfen. Ein Gerät mit einem Defekt an der Nachsteigeröse wurde entdeckt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Geräte derselben Charge betroffen sind. Der Defekt ist optisch gut erkennbar, kann unterschiedlich ausgeprägt sein und zu einem Verlust der Festigkeit des Geräts führen. Die Benutzer*innen werden aufgefordert, die Chargennummer zu überprüfen und eine optische Inspektion durchzuführen. Bei festgestellten Defekten soll das Gerät nicht weiterverwendet werden und Kund*innen sollen sich an den Kundenservice wenden. Es wurden keine Unfälle mit dem betroffenen Gerät gemeldet, und andere Modelle sind nicht betroffen. Der Hersteller sichert einen kostenlosen Austausch defekter Geräte zu.

Betroffene Produkte: MEGA JUL mit der Chargennummer 04/20, zu finden am oberen Geräterand Kontakt-E-Mail: service@edelrid.de

Bei einer Sicherheits- und Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass die Crimpverbindung der Nieten am Sicherungsgerät TUBIC ABS der Bergsportmarke Simond möglicherweise unvollständig ist. Dies könnte dazu führen, dass das Sicherungsgerät bei einem Sturz seine Bremswirkung nicht entfalten kann. Um die Sicherheit der Kund*innen zu gewährleisten, wird empfohlen, die Nieten am Sicherungsgerät zu überprüfen. Wenn sie flach sind, kann das Produkt weiterhin verwendet werden. Falls nicht oder bei Unsicherheit sollte das Produkt nicht weiter genutzt werden und der Kundenservice sollte kontaktiert werden.

Betroffene Produkte: Simond TUBIC ABS Artikelnummer 2940026

Kontakt Kundenservice: +49 (0) 6202 97 81 300

Aufgrund von Qualitätskontrollen hat Simond festgestellt, dass die Ummantelung des Seils EDGE 9 mm bei einem Sturz unerwartet verschleißen kann und somit ihre Funktion, den Kern des Seils zu schützen, nicht mehr erfüllt. Obwohl das Seil den Normen entspricht, genügt es nicht den Qualitätsstandards und Sicherheitsanforderungen von Simond. Aus Vorsichtsgründen wird empfohlen, das Produkt nicht weiter zu verwenden. Kund*innen werden gebeten, das betroffene Seil in die nächstgelegene Decathlon-Filiale zu bringen, um eine Rückerstattung zu erhalten.

Betroffene Produkte: Simond Seil EDGE 9 mm, 80 Meter (Modellnummern 8612487, Artikelnummer 4196528) und 100 Meter (Modellnummer: 8612488, Artikelnummer: 4196529), Kaufdatum zwischen 1. Januar 2022 und 17. Oktober 2023 Kontakt Kundenservice: +49 (0) 6202 97 81 300 ■

Geräte, die an dieser Stelle eine Stufe oder Kante wie hier abgebildet aufweisen, können weiterverwendet werden.

Geräte mit vergleichbaren Defekten dürfen nicht weiterverwendet werden.

Überprüfung der Nieten am Simond TUBIC ABS. Geräte mit herausstehenden Nieten dürfen nicht weiterverwendet werden.

Rückgerufene Seile Simond Edge.

In „James Bond 007 – Moonraker“ trifft der britische Geheimagent in Rio de Janeiro auf seinen legendären Antagonisten den „Beißer“ – dieser malträtiert das Drahtseil der Bahn auf den Pão de Açúcar, den „Zuckerhut“, mit seinem Stahlgebiss. Dargestellt wird der Bösewicht vom 2,18 Meter großen Schauspieler Richard Kiel. Die Beißer, um die es im folgenden Text geht, sind dagegen eher winzig, aber auch Seilklemmen haben scharfe Zähne.

Von Chris Semmel und Stefan Blochum

Abb. 1 Der Spoc von Edelrid hat scharfe Zähne wie Piranhas.

Seilklemmen für Faserseile im Bergsport sind zum Aufstieg am fixierten Seil oder für Techniken der behelfsmäßigen Bergrettung konzipiert. Sie entsprechen der Norm EN 567. Beispiele sind: Tibloc, Basic, Ascension oder Croll (Petzl), Ropeman (Wild Country), Hand Cruiser, Uni Cruiser oder Elevator (Edelrid). Seilklemmen mit einer integrierten Rolle erfüllen gleichzeitig die Norm für Seilrollen EN 12278. Sie dienen als Rücklaufsperre für Flaschenzüge in der Arbeitssicherheit und kommen in der behelfsmäßigen Bergrettung zum Einsatz. Beispiele sind: Mini-, Micro- oder Nano-Traxion (Petzl), Spoc (Edelrid) und Rollnlock (Climbing Technology). Da Bergsteiger aber kreative Köpfe sind, ersinnen sie für eigentlich zweckgebundene Ausrüstungsgegenstände immer neue Anwendungsformen, um schneller, leichter, sparsamer oder alternativ unterwegs zu sein. Seilklemmen werden beispielsweise nicht nur zum Aufstieg am fixierten Seil verwendet, sondern auch beim selbstgesicherten Klettern am Fixseil eingesetzt. Dabei kann es je nach Aufhängung zu kleinen Stürzen in die Klemme kommen. Tibloc, Micro-Traxion und Spoc werden auch als Rücklaufsperre beim Klettern am gleitenden Seil genutzt. Hier sind auch weitere Stürze denkbar, wenn der Vorsteiger das Seil nicht permanent einzieht. Weitere kreative Anwendungsmethoden sind das Nachsichern am Stand oder das Klettern an der mobilen Weiche mit Rollenklemme.

Doch wo liegen die Grenzen für den Einsatz von Seilklemmen? Ab wann treten Mantelschäden auf, können Kerneinlagen reißen? Und droht im schlimmsten Fall gar ein Komplettriss des Seils beim Sturz in die gezahnten Beißer (Abb. 1)?

Laut Norm EN 567 für Seilklemmen müssen diese einer Last von 4 kN standhalten. Dabei dürfen sie sich weder funktionseinschränkend verformen noch das Seil durchtrennen. Geprüft werden die Klemmen statisch an der Zerreißmaschine. Seilrollen ohne Klemmmechanismus werden nach EN 12278 mit 15 kN Last statisch geprüft, bei 2 kN muss sich die Rolle drehen können. Die Achsen zertifizierter Rollenklemmen halten also – wie Seilrollen – einer Bruchlast von 15 kN stand. Leider gibt es eine andere Schwachstelle: das Seil. Denn die Zähne der Rollenklemmen bohren sich in das Seilgeflecht und quetschen dieses, um die Last am Seil zu fixieren. Eine Last von 15 kN ist dabei utopisch, dieser Wert gilt nur für die Rollen selbst. Die Klemmfunktion wird, wie beschrieben, entsprechend EN 567 mit 4 kN geprüft und bedeutet dabei bereits enormen Stress für ein Faserseil. Bei diesem Test sind sogar Mantelschäden erlaubt. Ein Komplettriss des Seils oder funktionseinschränkende Deformationen an der Rollenklemme dürfen dagegen nicht auftreten. Dynamische Krafteinträge, wie sie bei Stürzen auftreten, werden bei beiden Normen nicht geprüft (Abb. 2).

In der Praxis lassen sich fünf Einsatzbereiche für Rollenklemmen definieren: der Aufstieg am Fixseil, das Klettern an der mobilen Weiche, das Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre und das Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme. Der ein oder andere Bergführer wendet die Rollenklemme auch zum Fixieren des Seilabbunds am Gurt an.

F = 4 kN

F = 15 kN

Abb. 2 Prüfung Seilklemmen (links) und Seilrollen (rechts).

Abb. 3

Der Beißer. Foto: Eon Productions

Abb. 4 Beim Aufstieg am Fixseil sollte direkt in den Karabiner eingehängt werden oder die Weiche sehr kurz sein.

Abb. 5 Beim Klettern mit mobiler Weiche in der Dreierseilschaft sollte die Weichenlänge so kurz wie möglich sein.

Rollenklemmen – Anwendung in der Praxis außerhalb der Bergrettung

1. Aufstieg am Fixseil

2. Klettern an der mobilen Weiche

3. Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre

4. Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme

5. Fixieren des Seilabbunds am Gurt

Unabhängig von der Anwendung ist entscheidend, welche Kräfte an Seil und Rollenklemme auftreten können. Sturzkräfte beim Klettern und Bergsteigen lassen sich aber schwer berechnen. Einfacher ist es, die Sturzenergie zu berechnen, die bei freiem Fall oder Abrutschen auf Eis und Firn anhand von Masse, Erdbeschleunigung und Sturzhöhe abzüglich Reibung ermittelt wird. Die im System wirkenden Kräfte werden dagegen durch die Bremskraft bzw. den zur Verfügung stehenden Bremsweg bestimmt. Wird statisch gesichert (Rollenklemme am Seil), besteht der Bremsweg ausschließlich aus der Verformung des Seils und des Bergsteigers. Wir haben beim Sturz in eine Rollenklemme also kein dynamisches Bremsgerät, das durch Seildurchlauf Energie abbauen kann, sondern eine statische Sicherung an einem mehr oder weniger elastischen Seil. Die Dehnung und somit der Bremsweg ist im Gegensatz zu den sonst üblichen, dynamischen Sicherungen (HMS, Tuber am Fixpunkt, Körpersicherung mit Halbautomat oder dynamischem Sicherungsgerät) begrenzt. Hierbei sorgen Seildurchlauf und das Hochgezogen-Werden des Sichernden für den nötigen Bremsweg, der die auftretenden Kräfte überschaubar hält. Beim Klettersteiggehen stellt der Bandfalldämpfer die maximale Bremskraft (6 kN) bzw. den maximalen Bremsweg (220 cm) sicher. Mit anderen Worten gilt bei

der Anwendung von Rollenklemmen in der Praxis: Je größer die Sturzhöhe oder Masse und je kürzer das Seilstück, in das gestürzt wird, desto größer werden die Kräfte, die auf Seil und Rollenklemme einwirken.

1. Aufstieg am Fixseil

Beim Aufstieg am Fixseil wird häufig eine Weiche verwendet. Diese hat in der Regel eine Länge von 30–75 cm, abhängig von ihrem Aufbau. Damit sind theoretisch Sturzhöhen von 60–150 cm möglich. Je kürzer die Weiche, desto geringer die mögliche Sturzhöhe – vorausgesetzt, das Seil wird unten einigermaßen straff fixiert, sodass sich oberhalb der Klemme kein Schlappseil bilden kann (Abb. 4). Der zweite entscheidende Faktor ist die Sturzmasse. Gehen wir von einem Bergsteiger mit vollem Rucksack aus, kann sie an die 100 kg reichen. Dritter und weiterer entscheidender Faktor ist, wo sich der Sturz ereignet. Denn der Bremsweg, also die Seildehnung, ändert sich abhängig davon, ob sich die stürzende Person zehn oder einen Meter unter der Seilaufhängung befindet. Zehn Meter Seil dehnen sich mehr als ein Meter Seil. Je weniger Seildehnung zur Verfügung steht, desto größer werden die auftretenden Kräfte.

2. Klettern an der mobilen Weiche

Auch beim Klettern an der mobilen Weiche ist die Sturzhöhe von der Länge der Weiche abhängig. Selbst wenn mit Schlappseil gesichert wird, kann beim Mittelmann an der Rollenklemme eigentlich kein Schlappseil entstehen, da die Rolle fast reibungslos mitläuft (Abb. 5). Der Sichernde müsste aktiv Seil nachlassen, um Schlappseil zu produzieren. Für den hinteren, direkt eingebundenen Nachsteiger kann dagegen Schlappseil entstehen, sollte der Sichernde zu langsam Seil einziehen bzw. der Hintermann zu

schnell klettern. Zwischen Hinter- und Mittelmann entstandenes Schlappseil kann der Sichernde nicht einziehen, da die Rollenklemme bei Zug von oben blockiert. Somit können auch bei dieser Anwendung in der Regel nur Sturzhöhen vom Doppelten der Weichenlänge (60–150 cm) auftreten.

3. Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre

Das Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre ist eine selten zu beobachtende Sicherungsform, doch sie findet sich in dem ein oder anderen Lehrplan. Hierbei wird eine Rücklaufsperre in Form einer Seilklemme (in der Regel Tibloc, Micro-Traxion oder Spoc) mittels Oval- oder HMS-Verschlusskarabiners in einen Fixpunkt eingehängt (Abb. 6). Stürzt der Seilzweite, soll die Rücklaufsperre die Last aufnehmen, sodass der Seilerste nicht mitgerissen werden kann. Auf diese Art und Weise gesichert, kann sich eine Seilschaft gleichzeitig fortbewegen. Stürzt der Seilzweite jedoch nahe an einem Fixpunkt mit Rücklaufsperre und ist dabei Schlappseil im Spiel, können Sturzhöhen von einem bis zu einigen Metern auftreten. Das Schlappseil bildet sich, wenn der Nachsteiger zügig zur Rücklaufsperre klettern möchte, um diese auszuhängen und damit zu vermeiden, dass der Vorsteiger kein Seil mehr erhält. Ein durchaus realistisches Szenario.

4. Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme

Ungewöhnlich, aber immer häufiger zu beobachten, ist das Nachsichern mit Rollenklemme am Fixpunkt (Abb. 7). Hierbei sind durchaus größere Sturzhöhen im Nachstieg möglich, wenn das Seil nachlässig eingeholt wird und der Nachsteigende trotz entstehendem Schlappseil einfach weiterklettert.

5. Fixieren des Seilabbunds am Gurt

Eine Sonderform ist das Absichern des Seilabbunds mittels Rollenklemme (Abb. 8). Stürzt der Bergführer derart „angeseilt“, treten Kräfte wie bei jedem Vorstiegssturz am Anseilpunkt auf.

Die fünf beschriebenen Szenarien haben folgende Faktoren gemeinsam: Eine Masse (Bergsteiger) stürzt wenige Zentimeter bis Meter in eine Seilklemme. Interessant ist nun, wie die Funktion der Seilklemme – beißen und klemmen – sich auf das Seil auswirkt, abhängig davon, wie viel Seil sich zwischen Seilklemme und Fixpunkt dehnen und damit den Bremsweg verlängern kann. Beim Aufstieg am Fixseil und beim Klettern an der mobilen Weiche (Anwendungen 1–2) wird die Sturzhöhe in der Regel durch die Länge der Seilweiche begrenzt. Am wahrscheinlichsten entsteht Schlappseil und damit eine relevante Sturzhöhe beim Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre, beim Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme oder beim Sturz in den Seilabbund mit Rollenklemme am Gurt (Szenarien 3–5).

Folgende Konsequenzen sind zu erwarten, wenn bei der Verwendung von Seilklemmen Sturzkräfte auftreten: leichte und deutliche Mantelschäden, komplette Mantelrisse ohne und mit Teilriss des Seilkerns sowie Totalrisse des Seils. Somit ergeben sich nach einem Sturz in eine Seilklemme sechs mögliche Resultate (Abb. 9):

y kein Schaden (grün)

y leichter Mantelschaden (hellgrün)

y Mantelschaden mit sichtbarem Seilkern (gelb)

Abb. 6 Das simultane Klettern mit Rücklaufsperre birgt Gefahren.

Abb. 7 Bei einigen Bergführern beliebt: das Nachsichern mit Rollenklemme.

Abb. 8 Seilabbund mit Rollenklemme – bloß nicht stürzen!

Stefan Blochum ist Bergführer und Ausbildu ngsleiter der Bergwacht Bayern am Bergwachtz entrum für Sicherheit un d Ausbildung in B ad Tölz.

grün

Keine nennenswerte Mantelbeschädigung.

Masse innerhalb

2 Metern gestoppt

hellgrün

Mantel leicht beschädigt aber Kern nicht sichtbar

gelb

Mantel beschädigt und Kern sichtbar Seil auszusortieren

orange Mantel durchtrennt, keine Kernlitzen durchtrennt rot

Mantel und Kernlitzen durchtrennt

schwarz Komplettriss Seil

Abb. 9 So bewerteten wir die aufgetretenen Seilschäden.

y Komplettriss des Seilmantels ohne Beschädigungen am Seilkern (orange) y Komplettriss des Seilmantels mit Riss einzelner Einlagen des Seilkerns (rot) y Komplettriss (schwarz)

Kommt es infolge eines üblichen Sturzes, etwa beim Sportklettern im Nachstieg, zu einem leichten Mantelschaden (hellgrün) oder ist der Seilkern sichtbar (gelb), ist dies für die meisten Kletterer nicht akzeptabel. Ist der Seilkern sichtbar (gelb), hat der Kletternde aller Wahrscheinlichkeit nach überlebt, das Seil muss aber ausgesondert werden. Handelt es sich um einen SpeedBegehungsversuch, wird man ein kaputtes Seil (gelb/orange) vielleicht riskieren – ein sicheres Weiterklettern ist jedenfalls nicht mehr möglich. Eindeutig zu weit gegangen ist man, wenn der komplette Mantel und Teile des Seilkerns oder gar das komplette Seil reißen (rot/schwarz).

Abb. 10 Getestete Geräte

Ältere Untersuchungen haben gezeigt, dass Rollenklemmen ab einwirkenden Kräften von 4 kN das Seil bis hin zum Riss beschädigen können. Laut Artikel „Rock’n’Roll“ (Max Berger, Robert Kniewasser, bergundsteigen #118, S. 70–73) tritt dies bei Einfachseilen (9 mm) bereits bei Sturzhöhen von 1 m bei 80 kg Masse und 1 m ausgegebenem Seil auf (Sturzfaktor 1). Bei 100 kg Masse reichen 50 cm Sturzhöhe und bei 120 kg bereits 25 cm, jeweils bei Sturzfaktor 1. Bei einem Halbseil reicht bei 80 kg bereits ein halber Meter. Erhöht man die Fallmasse auf 100 bzw. 120 kg, reichen 40 bzw. 10 cm Sturzhöhe mit Sturzfaktor 1. Das heißt, ein kleiner „Rutscher“ direkt am Stand macht das Seil unbrauchbar!

In der genannten Untersuchung werden die möglichen Konsequenzen in drei Kategorien unterteilt: Seilriss, Mantelriss mit Kernschäden und „unbedenkliche Anwendung“. Wir wissen nicht, in welche Kategorie ein leichter Mantelschaden, ein Mantelschaden mit sichtbarem Kern oder ein Komplettriss des Mantels ohne Kernbeschädigung einsortiert wurde. In der Praxis machen diese Wirkungen jedoch einen beträchtlichen Unterschied aus. Anders als bei der in „Rock’n’Roll“ zitierten Untersuchung war unser Ziel herauszufinden, wo bei der Anwendung von Seilklemmen Grenzwerte liegen. Laut genanntem Artikel fanden die Tests stets mit Sturzfaktor 1 statt. Doch was passiert, wenn eine Person drei Meter unterhalb des Stands einen Meter in die Klemme stürzt? Ab welcher Sturzhöhe wird eine derartige Situation problematisch? Wann kann der Sturz in eine Rollenklemme verantwortet werden? Vor diesem Hintergrund berücksichtigte unser Testaufbau auch Sturzfaktoren <1. Um zu untersuchen, ob sich unterschiedliche Geräte wider Erwarten unterschiedlich verhalten würden, erweiterten wir unseren Gerätepool neben Micro-Traxion um Nano-Traxion, Spoc, Rollnlock, Tibloc neu und alt, Lift sowie Ropeman 1 und 2. Zum Vergleich wurden auch Reverso, ATC Guide Alpin und Giga Jul in Plattenfunktion getestet, außerdem ein Rock Grab, da das Gerät in der deutschen Bergführerausbildung für die mobile Weiche verwendet wird (Abb. 10).

Wir wählten einen 100 kg schweren Sandsack als Fallmasse. Mit diesem Gewicht bildeten wir den Worst Case ab, zudem liefert ein Sandsack sehr gut reproduzierbare

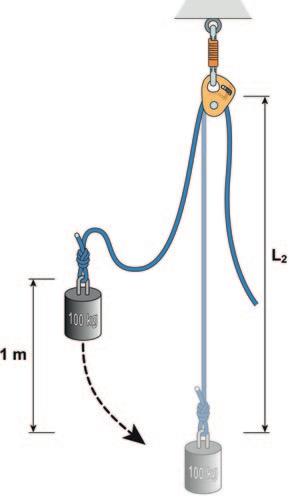

Abb. 11 Versuchsaufbau

Aufstieg am Fixseil und Klettern mit mobiler Weiche ohne Masse unten.

Ergebnisse. Laut einer Untersuchung der DAV-Sicherheitsforschung verhält sich ein Reifen (Dummy) bei einem Sportklettersturz zwar eher wie ein menschlicher Körper, der Kraft-Zeit-Verlauf bei Sturzversuchen mit Menschen streut jedoch enorm. Ein Reifen verhält sich ähnlich wie ein Mensch, der entlang einer Parabel stürzt und sich im Moment der Krafteinleitung in Schräglage befindet (Sportklettersturz). Der Sandsack reagiert eher wie jemand, der senkrecht und mit Krafteinwirkung parallel zur Wirbelsäule fällt (Fußsprung). Um auch hier den Worst Case abzubilden, haben wir uns nach ersten Vormessungen mit Reifen für Tests mit Sandsack entschieden.

Um zu variieren, verwendeten wir im Test folgende Seile:

y Einfachseil Canary Pro Dry 8,6 mm

y Einfachseil Swift 48 Pro Dry 8,9 mm

y Hilfsleine Rad Line 6 mm (Petzl)

Szenario 1 (Abb. 11). Zunächst testeten wir die Anwendungen 1–2, also Aufstieg am Fixseil und Klettern an der mobilen Weiche. Die Weichenlänge betrug ca. 50 cm, die Sturzhöhe exakt einen Meter. Die Menge des Seils zwischen Klemme und Fixpunkt variierte (Bremsweg).

Szenario 1a (Abb. 12). Um den Einfluss des zweiten Nachsteigers zu berücksichtigen, wurden die Ergebnisse mit einem zweiten Gewicht (100 kg), das unten am Seil hing, überprüft. So konnten wir eine Situation darstellen, in der der hintere Nachsteiger stürzt, das Seil unter Last steht und der Mittelmann in seinen Weichenarm fällt.

Szenario 2 (Abb.13). In einer zweiten Messreihe bildeten wir die Anwendungen 3–4 ab, also Gehen am gleitenden Seil mit

Rücklaufsperre und Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme. Hier war die Klemme direkt am Fixpunkt aufgehängt und das Gewicht stürzte 1 Meter in die Klemme. Die Länge des Seils unter der Klemme konnten wir variieren.

Ergebnisse Szenario 1. Aufstieg am Fixseil und Klettern an der mobilen Weiche. Stürze in den Weichenarm sind beim Aufstieg am Fixseil oder beim Klettern an der mobilen Weiche möglich. Die maximale Sturzhöhe wird durch die Länge der Weiche bestimmt; sie misst das Doppelte der Weichenlänge. Wir wählten folgenden Versuchsaufbau: Seil: Swift 48 Pro Dry, 100 kg Sturzmasse, Sturzhöhe 1 m bei einer Weichenlänge von 50 cm, Seillänge unterhalb Fixpunkt 1 m bzw. 0,5 m (Sturzfaktor 1 und 2). Bei diesem Test hatte die Verwendung von Micro-Traxion, Spoc und Rollnlock (Rollenklemmen) sowie von Lift (Seilklemme) Mantelschäden mit sichtbarem Kern oder gravierendere Beschädigungen bis hin zum Komplettriss des Seils zur Folge (Abb. 14).

Lediglich die Tests mit dem Rock Grab (Seilklemme) endeten ohne erkennbare Seilbeschädigungen. Allerdings kam es bei Sturzfaktor 1 ab einer Fallhöhe von 1 m zu großen Bremswegen; die Klemme rutschte bis zu 125 cm durch. Während die an den Zahnklemmen wirkenden Kräfte stets über 4 kN lagen, blieben sie beim Rock Grab aufgrund des längeren Bremswegs unter 4 kN. Bei Verwendung des Tibloc (Seilklemme) kam es zwar zu Mantelbeschädigungen mit sichtbarem Kern, anders als bei den Rollenklemmen und dem Lift jedoch nicht zu Kernbeschädigungen. Erst bei Sturzfaktor 2 (Sturzhöhe 1 m, Seillänge 0,5 m) verursachte auch der Tibloc Kernbeschädigungen. Bei diesem Versuchsaufbau verlän-

Abb. 12 Testszenario 1a: mobile Weiche und Aufstieg am Fixseil mit zweiter Masse am Seil unten.

Abb. 13 Testszenario 2: gleitendes Seil und Nachsichern.

Mantel leicht beschädigt

Mantel beschädigt, Kern sichtbar

Mantel getrennt, Kerneinlage intakt

Mantel und Teil der Kerneinlage durchtrennt

So... ...oder... ...so!

Abb. 15 Kurze Weiche, maximal 25 cm!

Abb. 14 Ergebnisse Testszenario 1: Klettern mit mobiler Weiche bzw. Aufstieg am Fixseil.

gerte sich der Bremsweg des Rock Grab auf bis zu 300 cm. Ein zusätzliches Gewicht am unteren Ende des Seils (hinterer Nachsteiger zuerst gestürzt und Seil mit 100 kg vorgespannt) führte zwar zu einer höheren Last am Fixpunkt, hatte aber keinen Effekt auf Schäden am verwendeten Seil.

Abb. 16 Aufbau mit Tibloc beim gleitenden Seil mit Rücklaufsperre.

Wird die Länge der Weiche verkürzt und damit die Sturzhöhe auf 25 bis 50 cm reduziert, treten kaum Seilbeschädigungen auf. Stürzt man mehr als 3 m unterhalb des Fixpunkts, treten auch bei einer Sturzhöhe von 1 m keine Seilbeschädigungen auf. Für den Aufstieg am Fixseil und das Klettern an der mobilen Weiche lässt sich festhalten: Die Weichenlänge (Abstand Gurt bis Seilklemme inkl. Sicherungsring, Schlinge und Karabiner) sollte beim Aufstieg am Fixseil und beim Klettern an der mobilen Weiche maximal 25 cm betragen, um die Sturzhöhe möglichst gering zu halten (Abb. 15).

Bei Verwendung des Rock Grab entstehen keine Seilbeschädigungen. Dennoch sollte die Sturzhöhe möglichst gering gehalten werden, um ein Durchrutschen zum zweiten Nachsteiger zu vermeiden. Wird auf eine geringe Sturzhöhe von maximal 50 cm geachtet, sind Aufstieg am Fixseil und das Klettern an der mobilen Weiche mit Seilklemmen vertretbar. Für das Klettern an der mobilen Weiche erwies sich das Rock Grab mit kurzer Weiche als am besten geeignet.

Ergebnisse Szenario 2. Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre und Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme. Das Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre (Rollenklemme oder Tibloc (Abb. 16)) ist eine Spezialanwendung, die Gefahren birgt. Grundvoraussetzung ist eine kurze Aufhängung der Seilklemme am Fixpunkt mit Oval- oder HMS-Karabiner. Der Oval- bzw. HMS-Karabiner soll sicherstellen, dass sich die Klemme nicht verkantet. Ansonsten könnte das Seil seitlich über die Seitenwand der Klemme laufen und dadurch schwergängig sein oder beim Sturz über eine Kante belastet werden. Ganz wichtig jedoch ist, dass der Nachsteiger nicht nah am Fixpunkt stürzt. In jedem Fall sollte kritisch abgewogen werden, ob eine höhere Geschwindigkeit auf Kosten reduzierter Sicherheit gerechtfertigt ist. Der Nachsteiger muss über große Erfahrung und Problembewusstsein verfügen.

Für die Praxis relevanter erscheint uns die Untersuchung des Nachsicherns am Stand über eine Rollenklemme. Wir wählten folgenden Versuchsaufbau: Seil: Swift 48 Pro Dry, Canary Pro Dry, Apus Pro Dry und Hilfsleine Rapline Pro Dry und Rad Line, 100 kg Sturzmasse, Sturzhöhe 1 m bzw. größere Sturzhöhe mit Sturzfaktor 1, Seillänge unter Stand bzw. Fixpunkt variiert (Sturzfaktor 0,25–2). Abbildung 17 zeigt noch einmal den Versuchsaufbau bei konstanter Sturzhöhe (1 m) und variablem Abstand einer Sturzmasse mit 100 kg Gewicht zum Fixpunkt bei Verwendung

Abb. 17 Ergebnisse beim Nachsichern: Die Sturzhöhe betrug immer 1 m, der Abstand zum Standplatz variierte.

eines Canary Pro Dry mit 8,6 mm Durchmesser. Deutlich wird: Stürzt eine Person nahe am Stand (Abstand 1–2 m), kann die Verwendung von Rollenklemmen zu schweren Seilschäden oder gar zum Seilriss führen (Sturzfaktor 0,5–1). An dynamischen Seilen kam es ab Sturzfaktor 1 zu Komplettrissen (1 m Sturzhöhe bei 1 Meter Abstand zu Fixpunkt). Bei statischen Hilfsleinen verschärft sich das Problem: Komplettrisse sind bereits ab Sturzfaktor 0,25 möglich (1 m Sturzhöhe bei 4 Metern Abstand zum Fixpunkt).

Bei Stürzen mit Abstand zum Fixpunkt von 2–3 m wird das Seil unbrauchbar, weil der Kern sichtbar wird (Sturzfaktor 0,3–0,5). Dies bestätigt die Ergebnisse der im Artikel „Rock’n’Roll“ zitierten Untersuchung und zeigt, dass die Gefahr von schweren Seilbeschädigungen bei einem Abstand von weniger als 3 m zum Fixpunkt droht. Bei 3–4 m Abstand zwischen Stürzendem und Fixpunkt können bei einer Sturzhöhe von 1 m bereits leichte Mantelschäden auftreten, ohne dass der Kern sichtbar wird (Sturzfaktor 0,25–0,3). Unproblematisch sind Stürze mit einer Sturzhöhe von 1 m, wenn sich die stürzende Person mehr als 4 m unterhalb des Stands befindet (Sturzfaktor 0,25). Sie verursachen keine Materialschäden.

Bei Verwendung von Sicherungsplatten (Reverso, ATC-Guide, Giga Jul) traten keine Seilbeschädigungen auf, sofern an den Geräten keine scharfen Grate vorhanden waren. Doch hier ist Vorsicht geboten! Denn scharfe Grate bilden sich oft am

Mittelsteg stark gebrauchter Geräte (Abb. 18). In unserem Test führte dies zum Riss eines Halbseils in einer Sicherungsplatte bei einem Sturz mit Sturzfaktor 1. Scharfe Grate am Mittelsteg der Alpin-Tuber müssen daher unbedingt entgratet werden.

Ebenso kam es bei Verwendung dünner Einfach- und Halbseile sowie der Hilfsleinen zum aneinander Vorbeidrehen der Seilstränge in der Platte, was zum Versagen der Sicherung führte. Allerdings hatten wir bei den Versuchen keine Hand am Bremsseil. Bei früheren Versuchen konnten wir feststellen, dass mit Bremshand am Bremsseil ein Sturz ähnlich wie mit HMS gehalten werden kann. Wird also nur mit Einfachseil (ein Strang in der Platte) nachgesichert und der Seildurchmesser ist für die Platte zu dünn, muss unbedingt die Bremshand am Seil bleiben. Abbildung 19 zeigt unsere Ergebnisse bei Stürzen mit Sturzfaktor 1, aber größerer Sturzhöhe. Dieser Fall kann eintreten, wenn beim Nachsichern am Stand über eine Rollenklemme Schlappseil entsteht. Auch beim Gehen am gleitenden Seil mit Rücklaufsperre ist ein derartiges Szenario möglich, wenn der Nachsteiger zur Klemme am Fixpunkt klettert, der Vorsteiger sich aber nicht vorwärts bewegt. In diesem Fall drohen bei Verwendung eines Canary Pro Dry mit 8,6 mm Durchmesser bereits bei kleinen Stürzen von 0,25 cm mit einer Sturzmasse von 100 kg sehr nah am Fixpunkt Seilschäden. Ab einer Sturzhöhe von zwei Metern bei Sturzfaktor 1 ist das Seil ab.

Abb. 18 Durch häufiges Belasten entstehen Grate an den Seitenwangen und am Mittelsteg.

Länge Seil L1 = Fallhöhe

Sturzfaktor immer

Abb. 19 Ergebnisse für das gleitende Seil bei Sturzfaktor 1, die Sturzhöhe variierte. Illustrationen: Georg Sojer

Abb. 20 Für Hilfsleinen benötigt man sehr schmale Sicherungsplatten wie das Mago.

Abb. 21 Passt der Seildurchmesser nicht zur Sicherungsplatte, kann beim Nachsichern mit nur einem Strang die Klemmwirkung eingeschränkt funktionieren. Fotos: Chris Semmel

Ergänzend zu den Aussagen der Autoren des Artikels „Rock’n’Roll“ (Max Berger, Robert Kniewasser, bergundsteigen #118, S. 70–73) möchten wir darauf hinweisen, dass beim Nachsichern mit Rollenklemmen oder Tibloc am Stand Seilschäden drohen. Unsere Testergebnisse zeigen, dass bereits bei einem Abstand von unter 3 m zum Stand eine Sturzhöhe von 1 m (Sturzfaktor 0,3) zu schweren Seilbeschädigungen führt. Ein permanent straffes Einziehen wäre daher zwingend notwendig. Unseres Erachtens wiegen die Vorteile dieser Anwendung ihre Nachteile bzw. Gefahren nicht auf. Bei der Verwendung statischer Hilfsleinen darf keinesfalls mit Rollenklemme nachgesichert werden!