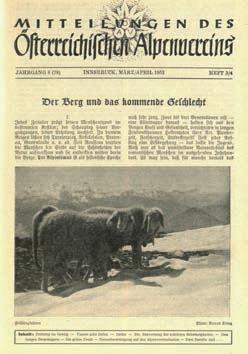

heft #4.2025 — Dezember/Jänner/Februar

Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875

heft #4.2025 — Dezember/Jänner/Februar

Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875

t hema

Kälte, Absturz, Lawine: praxisnahes Wissen für richtige Entscheidungen am Berg.

_ 12

UN te RW e GS Alte Wege.

Ein Blick in die Vergangenheit _ 52

R e SP e K t VOLL Klima bewegt.

Rückblick auf das AV-Klimajahr _ 76

KULt UR

In der Schatzkammer.

Zu Besuch im Alpenvereinsdepot _ 98

YOU SHINE FOR A MOMENT: LIGHTING UP THE NIGHT, DRAWING LINES. LISTENING TO YOUR BODY, YOUR BREATH, YOUR HEARTBEAT. FOLLOWING YOUR OWN RHYTHM, SHARING THE NIGHT WITH YOUR PEOPLE. SET THE TONE, OF YOUR NIGHT.

Ivona Jelčić schreibt als Kulturjournalistin für die Tageszeitung Der Standard und weitere Medien. Sie ist Autorin mehrerer Bücher zu Themen aus Kunst, Kultur, Architektur, Zeitgeschichte und Gesellschaft. Für dieses Bergauf hat sie einen Blick in „Die Schatzkammer“ des Alpenvereins (S. 98) geworfen.

Georg Rothwangl ist wichtig, Wissen über die Natur zu vermitteln (S. 82), damit Wildtiere und Pflanzen weiterhin ihren Platz in den Bergen haben. Als Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung und Naturschutz, Forstwirt, Aufsichtsjäger und Bergsportler lädt er in Bergauf immer wieder dazu ein, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.

Chefredakteurin Bergauf

wenn der Winter ins Land zieht, ändert sich nicht nur der Ausblick auf die Berge – auch unsere Art, sie zu erleben, bekommt eine neue Dynamik. Gemeinsam ziehen wir los: mit Ski, Schneeschuhen oder einfach auf eigenen Spuren im Schnee. Die Bewegung in der Winterlandschaft ist ein Kernstück unseres Bergsports – und ein verbindendes Element im Alpenverein.

Damit wir diese Erlebnisse sicher genießen können, braucht es Wissen, Vorbereitung und Austausch. Genau hier setzt unser neues „WinterUpdate“ an: eine Vortragsreihe, die aktuelles Lawinen- und Schneewissen niederschwellig zugänglich macht – getragen von Experten und mit dem klaren Ziel, sicheres Unterwegssein mit genussvollem Bergsport zu verbinden.

Dass der Alpenverein aber mehr ist als Sport, zeigt sich auch in anderen Facetten dieser Ausgabe: in der Patenschaftsaktion im Nationalpark Hohe Tauern, wo Vereinsmitglieder aktiv zum Schutz seltener Arten beitragen, oder in der Geschichte der Kartographie, die unseren Blick auf die Alpen über Generationen geprägt hat.

Und schließlich blicken wir zum Abschluss des 150-Jahr-Jubiläums von Bergauf auf das, was uns als Magazin und als Verein verbindet: die Leidenschaft für die Berge – und das Miteinander auf allen Ebenen. Ob in der Alpenvereinssektion, auf der Hütte oder im Lesesessel: Es sind die Menschen, die diesen Verein lebendig machen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen – und einen sicheren, gemeinschaftlichen Winter in den Bergen.

Fotos:

Vanessa Berger ist Ökologin an der Fachhochschule Kärnten. Ihr Schwerpunkt liegt auf neuen Technologien für das Monitoring von Biodiversität und Ökosystemen. In ihrer Freizeit erkundet sie gerne die Bergwelt der Hohen Tauern (S. 70).

He F t # 4.2025

Dezember/Jänner/Februar

10 Bildgewaltig

12 Kalt erwischt

Wie man sich vor Temperatur, Wind und Strahlung schützt

16 Lawine und Absturz

Alpine Gefahren erkennen und vermeiden

20 Tipps vom Bergsport: So bleibt die Tour absturzfrei

22 Rückschläge und mentale Werkzeuge im Bergsport

Teil 1 einer neuen Bergauf-Serie über den Weg zurück

26 Tourentipp: Schneeschuhtour auf den Wiederachriedel

28 Tourentipp: Skitour auf den Hochkasern

30 Surviving Osttirol

Rückblick auf einen Tourentag der besonderen Art mit risk’n’fun FREERIDE

34 Wintererlebnisse

Ausbildungen der Alpenverein-Akademie abseits von Skitouren

36 Skitest

Das Titelbild ist in den Tuxer Alpen auf dem Grat vom Glungezer (2.677 m) zur Kreuzspitze (2.746 m) von Peter Plattner aufgenommen worden.

3 edit OR ia L 7 aUSGa NGSPUNK t

We G etatiON

48 Gratulation: Umweltgütesiegel für Alpenvereinshütten

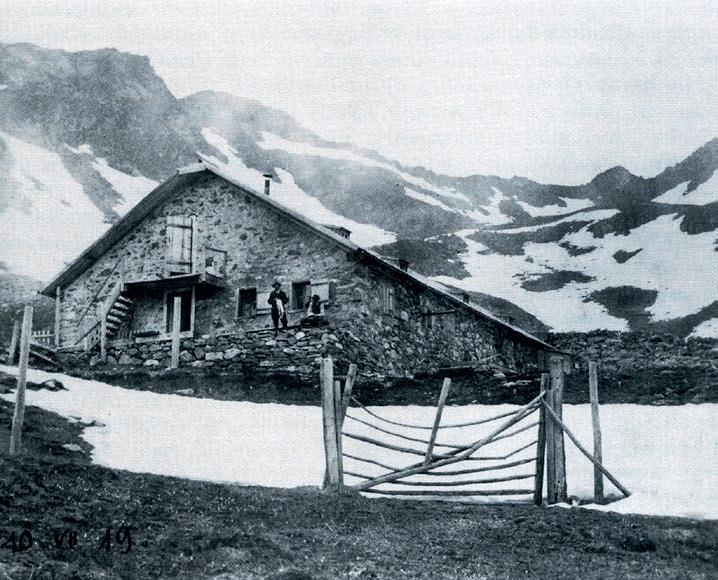

52 Alte Wege

Ein Blick in die Vergangenheit

56 Funktionstipp: alpenvereinaktiv

58 Die Geschichte der Kartographie

64 MoMo Inklusionsfestival

K t VOLL

70 Nationalpark Hohe Tauern: Patenschaft

75 Zahlen, bitte: Wie erhebt man CO2-Emissionen in einem Verein?

76 Klima bewegt Ein Rückblick auf das Klimajahr im Alpenverein

80 Klimakrise im Hochgebirge Was der neue Klimabericht für die Alpen bedeutet

84 Beyond Snow Zukunft ohne Schneegarantie

88 Lauenen ist neues Bergsteigerdorf

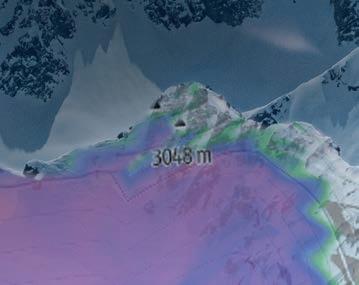

90 Alpingeschichte in Göriach

97 Schaukasten: Edelweiß-Ofenkachel

98 In der Schatzkammer Zu Besuch im Depot des Alpenvereins

102 150 Jahre Bergauf

104 Bildgeschichten: Hinter den Kulissen einer Postkartenlandschaft

Geschichte der Kartographie im Alpenverein In über 150 Jahren hat sich die Alpenvereinskarte zu einem Musterbeispiel der Gebirgskarte entwickelt. Wie es dazu kam? Bergauf öffnet ein Fenster in die Vergangenheit.

Foto: Gerold Benedikter

Jetzt auf digitale

Beitragsvorschreibung umstellen!

Schont die Ressourcen mit einem Klick!

Bergauf digital lesen oder per Post erhalten? Weitere

Mitgliedermagazin

Deine AlpenvereinsMitgliedskarte gibt es auch digital.

Alpenvereinskalender erhalten oder abbestellen?

Je mehr wir sind, desto mehr können wir bewegen. Begeistere deine Freunde von den Vorteilen der Alpenvereinsmitgliedschaft und hole dir dein persönliches Dankeschön!

1 neues Mitglied

Du bekommst eine unserer Alpenvereinskarten* deiner Wahl und zusätzlich einen Alpenvereins-Kuli.

Du bekommst ein Jahresabo PRO für die App alpenvereinaktiv.com im Wert von € 30,–.

Du bekommst einen Gutschein im Wert von € 100,–von SPORTLER**.

* Expeditions- und Sportkletterkarten sind von dieser Aktion ausgenommen.

** Der Warengutschein von Sportler kann im Onlineshop www.sportler.com, in allen Sportler-Filialen oder telefonisch unter +39/0471/208202 eingelöst werden. SPORTLER Innsbruck Grabenweg SPORTLER Alpine Flagship Store Innsbruck SPORTLER Alpin Kufstein Atemberaubende Sportmomente

dOR i S h a LL ama

Alpenvereins-Vizepräsidentin

Oder: Warum alpine Infrastruktur mehr ist als nur ein Netz aus Steinen und Holz.

Alte Saumpfade und moderne Schutzhütten prägen den Alpenraum – und unser Verständnis vom Unterwegssein in den Bergen. Sie erzählen Geschichten, stiften Gemeinschaft und geben Halt – auch im übertragenen Sinn. Ihre Erhaltung ist ein stilles Engagement, das politische Unterstützung verdient. Denn Hütten und Wege sind nicht nur Infrastruktur, sondern Ausdruck gelebter Verantwortung im Gebirge.

Wer durch die Alpen wandert, folgt nicht selten alten Spuren. Historische Steige, Saumpfade und Übergänge erzählen Geschichten – von Handel, Flucht, Krieg, aber auch von Begegnung und Verbindung.

Denn Hütten und Wege sind nicht nur Infrastruktur, sondern Ausdruck gelebter Verantwortung im Gebirge.

Diese Wege sind nicht nur Teil unseres kulturellen Erbes, sie sind auch ein Fundament für den heutigen Bergsport. Ihre Pflege und Erhaltung sind eine stille, oft unsichtbare Leistung – getragen von den vielen Ehrenamtlichen in unseren Sektionen.

Genauso still, aber wirkungsvoll ist der Betrieb unserer Schutzhütten. Sie bieten Schutz, Orientierung

und Gastfreundschaft – auch unter immer herausfordernderen Bedingungen. Dass der Österreichische Alpenverein heuer vier neue Hütten mit dem Umweltgütesiegel auszeichnen konnte, zeigt: Nachhaltigkeit im Gebirge ist kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis.

Der Sanierungsstau ist groß, die Herausforderungen wachsen.

Umso wichtiger ist es, dass auch die Politik Verantwortung übernimmt. Dass die Bundesregierung nun zusätzlich 11 Millionen Euro für den Erhalt alpiner Infrastruktur bereitstellt, ist ein Schritt in die richtige Richtung – auch wenn wir als Alpenverein 95 Millionen Euro als notwendig erachten. Denn der Sanierungsstau ist groß, die Herausforderungen durch Klimaerhitzung, Extremwetter und Nutzungsdruck wachsen. Jeder investierte Euro kommt nicht nur den alpinen Vereinen und vor allem jenen, die in der Bergwelt unterwegs sind, sondern dem gesamten Alpenraum zugute.

Hütten und Wege sind mehr als Infrastruktur –sie sind Ausdruck einer Haltung: zugänglich, gemeinschaftlich, verantwortungsvoll. Es liegt an uns allen, diesen Weg weiterzugehen.

IDas Foto stammt von Erich Auer. Nach einem dichten Schneefall lief ihm das scheue Wild vor einem Bauernhof vor die Kameralinse. „Die Gruppe war sichtlich auf der Suche nach Fressbarem“, erzählt Erich. Das Foto entstand in Fellbach bei Lind im Drautal.

Dieses Bild wurde vor wenigen Wochen auf unserem InstagramKanal veröffentlicht. Wir haben einige FollowerKommentare für euch eingefangen: »Ohren.« I »Ich sehe was, was du nicht siehst.« I »Und wenn du bis zu den Ohren im Schnee steckst, es geht immer weiter.« I »Rücksicht auf Wildtiere im Winter!« I »Ruhe, Innehalten, ein Moment voller Zauber.« I »Fledermaus oder Rentier, man weiß es nicht.« I »Ich kenne da eine Abkürzung.« I »Schnee legt sich wie ein Schleier aus Stille über das Land.« I »Lauter Flügelmuttern.« I »Hier heißt es Rücksichtnahme.« I »Stehen bleiben, langsam und leise den Rückzug antreten.« I »Spotted!« I »Kuuurt, ich komm nicht weiter!« I

Museum am Berg

Wildlife Photographer of the Year

Cardfolder Mobilität

Welche Vorteile bieten ÖffiTouren und wie gelingt die Planung von umweltschonenden Bergabenteuern?

Ein Museum auf 1.744 Metern Höhe – von schroffen Rätikon- Gipfeln umgeben: Auf der Lindauer Hütte des Deutschen Alpenvereins öffnet eine Ausstellungsreihe ein Fenster in die Geschichte. Die aktuelle Ausstellung erzählt von den Pionier*innen der Rätikon-Besteigungen. Sie ist noch bis Herbst 2026 zu sehen.

Sebastian Frölich hat mit seinem Foto „Speicher“ den Wildlife Photographer of the Year 2025 des Londoner National Museums gewonnen, Kategorie Wetlands – The Bigger Picture. Das Foto ist auch im Buch „Das Platzertal – Ein bedrohter Schatz in Tirol“ zu finden, das der Alpenverein mitfinanzierte.

Der neue Cardfolder Mobilität des Alpenvereins gibt praktische Tipps und liefert spannende Fakten rund um die Mobilität im Bergsport. QR-Code scannen und Cardfolder kostenlos online lesen.

„Overtourism: Drehkreuz statt Gipfelkreuz?“ – Im Alpenvereinspodcast #58 dreht sich alles darum, wie die Zukunft am Berg aussehen könnte und was der Ansturm auf die Berge bedeutet. Das alpenverein basecamp entsteht mit Unterstützung der Generali Versicherung. Hier zu hören: alpenverein. at/basecamp

… Millionen Euro hat die Bundesregierung den alpinen Vereinen Österreichs als zusätzliches Rettungspaket zum Erhalt der Schutzhütten und Wanderwege zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der dramatischen Kürzungen aller Budgets ist die Bereitstellung dieser Mittel ein starkes Signal. Die alpinen Vereine wie der Österreichische Alpenverein, die Naturfreunde Österreich, der Österreichische Touristenklub und weitere neun Vereine halten ehrenamtlich insgesamt 272 alpine Schutzhütten in Extremlage instand und pflegen ein 50.000 km langes Wegenetz – für alle Menschen, die am Berg Erholung suchen.

Über 100.000 Mitglieder der alpinen Vereine haben die Petition „Notruf aus den Alpen“ unterschrieben. Ihr Engagement und das aller Weggefährt*innen trägt entscheidend dazu bei, Hütten und Wege zu erhalten. Mehr erfahren: www.notruf-aus-den-alpen.at

¡ Informationen zum Alpenvereinsjahrbuch BERG 2026:

Die 150. Ausgabe des Alpenvereinsjahrbuchs ist da! Protagonist des Jubiläumsbandes ist – wie schon im allerersten Jahrbuch – der Großvenediger. 1865, als der erste Band erschien, ging die Kleine Eiszeit gerade zu Ende. Heute verkörpern die rasant schmelzenden Gletscher den Beginn einer neuen Epoche. Alpenvereinsmitglieder, die ihr Jahrbuch direkt bei ihrer Sektion erwerben, beziehen mit diesem Band gratis die Alpenvereinskarte 36 Großvenediger, Maßstab 1:25.000. Bergauf wünscht eine genussvolle Lektüre!

Ich freue mich auf die Abwechslung, die der Winter bereithält. Es ist die Jahreszeit, in der man flexibel sein und sich anpassen muss. Ich komme im Sport mit Hitze und Kälte gleichermaßen gut zurecht. Doch man muss sich erst an die Kälte des Winters gewöhnen. Und das dauert eine Weile. Minus vier Grad können sich im Herbst kälter anfühlen als später im Hochwinter. Winter bedeutet auch, in andere Sparten des Sports zu wechseln. Man beschäftigt sich intensiver mit den Gegebenheiten in der Natur, wie etwa der Lawinengefahr. Besonders im Winter wechseln die Bedingungen rasch. Und an manchen Tagen muss man akzeptieren, dass es besser ist, gar nicht erst in die Berge aufzubrechen. —

Philipp Brugger war als Vortragender zu Gast in Graz auf der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins.

Hoch hinaus. Am Grat zählt nicht nur die Kondition, sondern auch die Entscheidungskraft. Schnee kann trügen, Wind verfälschen, Spuren verleiten. Lawinen, Wetterumschwünge, Orientierungslosigkeit – sie sind keine dramatischen Ausnahmen, sondern ständige Begleiter, wenn wir die gesicherte Piste verlassen. Sichere Entscheidungen beginnen weit unterhalb des Gipfels – in der Planung, im Wissen, im ehrlichen Einschätzen der eigenen Fähigkeiten. Und sie enden nicht mit dem Erreichen des Ziels, sondern mit der gesunden Rückkehr.

Das Thema Wärmemanagement wird auch im neuen Winter Update umfassend behandelt.

Mehr Infos zur Veranstaltung und den Terminen gibt es hier.

Das Wärmemanagement ist im Winter von zentraler Bedeutung. Der Schutz vor Temperatur, Wind und Strahlung steht dabei im Fokus.

t hOma S Wa NN e R

In der alpinen Welt ist die Kälte ein stiller, aber unerbittlicher Gegner. Während technische Herausforderungen, Höhenmeter und körperliche Erschöpfung die Aufmerksamkeit binden, wird die Gefahr durch Auskühlung häufig unterschätzt – oft mit schwerwiegenden Folgen. Wer in den Bergen unterwegs ist, muss sich mit dem Thema Wärmemanagement intensiv auseinandersetzen. Es geht nicht nur darum, komfortabel zu bleiben, sondern konkret darum, die Gefahr durch Unterkühlung, Erfrierungen, Windchill und notfalls das Biwakieren im Freien zu beherrschen.

Auch im Sommer kann Wärmemanagement zum Thema werden, wenn wir etwa in der prallen Mittagshitze in südseitigen Hängen unterwegs sind oder intensiver

Sonnenstrahlung exponiert sind. Mehr dazu aber im Frühjahrs-Bergauf!

Unterkühlung – wenn der Körper die Kontrolle verliert

Die Unterkühlung, medizinisch Hypothermie genannt, ist eine der häufigsten und gefährlichsten Folgen unzureichenden Wärmemanagements. Sie tritt ein, wenn die Körperkerntemperatur unter 35 Grad Celsius sinkt. Bereits ein leichtes Absinken dieser Temperatur kann zu Leistungseinbußen, Koordinationsstörungen und Bewusstseinstrübungen führen – Zustände, die am Berg lebensgefährlich werden können und die meisten von uns bereits auf die ein oder andere Art erlebt haben.

Die Ursachen für eine Unterkühlung sind oft banal: feuchte Kleidung, ein unerwarteter Wetterumschwung, lange Pausen im Wind oder schlichte Erschöpfung. Besonders tückisch ist, dass die Kälte den Körper langsam schwächt – zuerst unbemerkt, dann schlagartig. Das Zittern setzt ein, Konzentration und Urteilsvermögen lassen nach, Bewegungen werden unkontrolliert. In schweren Fällen kommt es zur Bewusstlosigkeit und schließlich zum Kreislaufstillstand.

Entscheidend ist daher nicht nur die passende Ausrüstung, sondern auch ein vorausschauender Umgang mit Energiehaushalt, Pausen und Kleidung. Wer spürt, dass die Kälte langsam „nach innen kriecht“, sollte sofort reagieren: Aktiv bleiben, winddichten Schutz suchen, nasse Kleidung wechseln und sich durch Nahrung und warme Getränke von innen stabilisieren. Im Fall einer ausgeprägten Hypothermie darf die betroffene Person keinesfalls aktiv bewegt oder massiert werden, da dies zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Stattdessen geht es um behutsames Aufwärmen, idealerweise unter professioneller Aufsicht.

Erfrierungen – lokale Schäden durch Kälteeinwirkung

Während sich eine Unterkühlung auf den ganzen Körper auswirkt, betreffen Erfrierungen nur einzelne Körperteile – meist Finger, Zehen, Nase und Ohren. Sie entstehen durch eine starke lokale Ausküh-

lung, bei der die Durchblutung so weit reduziert wird, dass das Gewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und Zellen absterben können.

Im Anfangsstadium äußern sich Erfrierungen durch Taubheitsgefühle, Prickeln und Blässe der betroffenen Regionen. Wird nicht rechtzeitig gegengesteuert, kann es zu Blasenbildung, bläulicher Verfärbung und in schweren Fällen sogar zu schwarz verfärbtem, abgestorbenem Gewebe kommen. Spätestens dann ist ärztliche Hilfe unumgänglich – oft droht der Verlust des betroffenen Körperteils.

Auch hier gilt: Vorbeugung ist der beste Schutz. Warme, trockene Kleidung, das regelmäßige Bewegen der Extremitäten und der bewusste Umgang mit Pausen und Windexposition sind essenziell. Kommt es dennoch zu ersten Anzeichen einer Erfrierung, sollte man die betroffenen Stellen vorsichtig wärmen – nicht aber mit direkter Hitze wie Feuer oder Heizpads, da das geschädigte Gewebe extrem empfindlich ist.

Reibung oder Druck sind ebenso zu vermeiden. Je früher Erfrierungen erkannt werden, desto höher sind die Chancen auf vollständige Heilung. Am Berg ist es sehr wertvoll, wenn man seine Kamerad*innen frühzeitig auf Erfrierungszeichen wie eine weiße Nasenspitze aufmerksam macht.

Windchill –die unsichtbare Gefahr

Ein Faktor, der oft unterschätzt wird, ist der sogenannte Windchill-Effekt. Dabei handelt es sich um die gefühlte Temperatur, > » Vorbeugung ist der beste Schutz. Warme, trockene Kleidung, das regelmäßige Bewegen der Extremitäten und der bewusste Umgang mit Pausen und Windexposition sind essenziell. «

^ Wärmeerhalt mittels Rettungsdecke beim Lawinenunfall.

‹ Die richtige Wahl des Standortes und die Vorbereitung auf ein Biwak sollten geübt werden.

>

die durch Wind erheblich niedriger sein kann als die tatsächliche Lufttemperatur. Der Wind führt die isolierende warme Luftschicht von der Hautoberfläche oder Kleidung ab, wodurch der Körper schneller auskühlt – und zwar nicht nur subjektiv, sondern auch physiologisch messbar.

Beispielsweise kann eine Lufttemperatur von –5 °C bei starkem Wind wie –15 °C empfunden werden – und die Auskühlung erfolgt entsprechend schneller. Besonders gefährlich wird es bei nasser Kleidung oder Schwitzen: Die Verdunstungskälte in Verbindung mit Wind kann innerhalb kürzester Zeit zu Unterkühlung führen, auch wenn man sich körperlich anstrengt.

Daher ist winddichte Kleidung ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Bergausrüstung – selbst im Sommer. Softshell- oder Hardshelljacken mit gutem Windschutz, Handschuhe, Mütze und universell einsetzbare Halstücher (Buff) gehören bei winterlichen Touren zur Standardausrüstung. Wer rechtzeitig windgeschützte Pausenplätze sucht und Kleidungsschichten frühzeitig anpasst, schützt sich effektiv vor dem unsichtbaren Angriff des Windes.

Biwakieren – Notlösung unter extremen Bedingungen

Das Biwakieren – also das Übernachten oder Verweilen im Freien ohne Zelt –gehört zu den intensivsten Erfahrungen am Berg, ist aber oft keine freiwillige

» Ein Biwak ist physisch und psychisch belastend. Die Dunkelheit, die Kälte und die Unsicherheit fordern mentale Stärke. «

Entscheidung. Ein ungeplanter Wetterumschwung, Orientierungslosigkeit, Erschöpfung oder Verletzungen können dazu führen, dass man nicht mehr rechtzeitig ins Tal gelangt und eine Zeit lang am Berg aushalten muss.

Ein wichtiger Faktor neben der richtigen Ausrüstung ist das Timing. Erfahrungsgemäß versuchen Gruppen so lange wie möglich, irgendwie vom Berg herunterzukommen. Wenn die Entscheidung zum Biwakieren dann irgendwann gefallen ist, sind viele Gruppenmitglieder bereits am Ende ihrer Kräfte und kaum mehr in der Lage, sich für das Biwak entsprechend vorzubereiten. Noch (viel) schwieriger wird es, wenn die passende Ausrüstung in Form eines „Groupshelters“ fehlt und man erst mühsam ein Panzerknackerbiwak errichten muss.

Ehrlicherweise muss man deshalb auch sagen, dass diese Form des Biwakierens fast ausschließlich geplant durchführbar ist und im Sturm am Berg wenig Erfolgschancen bietet. Ein Biwak ist physisch und psychisch belastend. Die Dunkelheit, die Kälte und die Unsicherheit fordern mentale Stärke. Klare Kommunikation, kleine Aufgaben und gegenseitige Unterstützung helfen, die Moral hochzuhalten – und damit auch die Überlebensfähigkeit.

Fazit: Planung, Ausrüstung und Erfahrung als Lebensversicherung

Wärmemanagement am Berg beginnt lange vor der Tour – mit der richtigen Planung, der passenden Ausrüstung und dem Wissen um die Mechanismen von Kälte, Wind und Auskühlung. Wer versteht, wie schnell eine Unterkühlung einsetzen kann, wie sich Erfrierungen frühzeitig erkennen lassen und wie stark Wind den Wärmeverlust beschleunigt, ist besser gewappnet für die Herausforderungen am Berg. Ebenso wichtig ist es, im Ernstfall richtig zu handeln. Ein improvisiertes Biwak kann zur Rettung werden – vorausgesetzt, man hat die richtige Ausrüstung dabei und weiß, wie man damit umgeht.

Thomas Wanner ist Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.

Das SAB First Aid Kit – „SAB“ steht für SicherAmBerg –, das in Kooperation vom Österreichischen Alpenverein mit der Bergrettung und dem Bergführerverband entwickelt und vertrieben wird, gehört schon seit Jahren zur Standardausrüstung am Berg. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit ist es nun endlich so weit, ein zweites Produkt zu etablieren, das an den Erfolg des Erste-Hilfe-Sets anknüpfen soll und eine ideale Ergänzung dazu bietet.

Die beiden tragischen Unfälle in den Westalpen am Pigne d’Arolla (7 Tote) und an der Tête Blanche (6 Tote), bei der Skitourengruppen im dichten Schneetreiben ums Leben kamen, gab den ausschlaggebenden Anlass für die Entwicklung eines extrem leichten und vielseitigen Biwaksacks.

Der Begriff Biwaksack ist für das neu entwickelte Produkt „BIVY 4“ allerdings wenig zutreffend. Es handelt sich dabei nämlich nicht um einen herkömmlichen Sack, sondern ein extrem leichtes Groupshelter, oder zu Deutsch „Gruppenzelt“, das im Notfall vier Personen Platz bietet. Der Slogan „Bivy 4 – für 4 Personen mit 4 Funktionen“ lässt schon erahnen, dass man sich mit einem einfachen Zelt nicht zufriedengab und versuchte, so viele Funktionen wie möglich in das neue Zelt zu packen. Das Ergebnis ist ein universell einsetzbares Tool, das folgende Einsatzzwecke abdeckt:

Groupshelter-Funktion: Vier Personen finden bei Notsituationen unter dem Zelt Platz und sind vor Wind und Wetter geschützt. In Kombination mit einer Alu-Rettungsdecke (Windeltechnik am Körper) und einem ultraleichten Alu-Biwaksack für jeden Teilnehmenden (Schutz vor Kälte von unten), setzt das Bivy 4 eine neue Benchmark im Bereich Wärmemanagement in Notsituationen.

Als Schutz bei Pausen auf Graten, Gipfeln oder Umkehrpunkten: Das Bivy 4 verfügt über zwei große verschließbare Kopföffnungen. Zwei Personen können so gemütlich nebeneinandersitzen und sind vor Wind und Auskühlung geschützt, zum Beispiel beim Rasten, Warten oder Essen.

Als Schutz vor Kälte und Nässe von unten: Bei der Lagerung verunfallter Personen bietet das Bivy 4 wie jeder andere Biwaksack die Möglichkeit, als erste Schutzschicht am Boden verwendet zu werden.

Als Regenponcho bei Wanderungen oder Hüttenzustiegen: Mit ein paar wenigen Handgriffen kann das Bivy 4 zum Regenponcho umfunktioniert werden und wird über die Regenjacke und den Rucksack gezogen. Man kann damit ohne Probleme laufen. Das silikonierte Polyamidmaterial hält den Regen draußen.

Wie jedes smarte Ausrüstungstool bedingt es aber auch die richtige Anwendung! Das Bivy 4 ist extrem leicht –entsprechend aber bedingt stabil und nicht geeignet, Personen mittels Biwakschleife über Schnee und Eis zu ziehen. Wem das wichtig ist, der sollte besser auf herkömmliche Biwaksäcke zurückgreifen. Auch das planmäßige Biwakieren ist mit dem Bivy 4 nur bedingt möglich, da es aufgrund seiner Maße nicht zum Liegen, sondern zum Sitzen konzipiert ist.

Mit seinen 350 Gramm und dem Rolltop-Beutel ist das Bivy 4 nicht nur leichter als normale Biwaksäcke, sondern lässt sich auch sehr kompakt verstauen. Das Bivy 4 ist ab Anfang Dezember im Alpenvereinsshop bzw. bei der Bergrettung und dem Bergführerverband zum Preis von 99 Euro (Alpenvereinsmitglieder 85 Euro) erhältlich.

¡ alpenverein.shop

Das Bivy 4 als Regenponcho und als Schutz vor Kälte und Nässe bei der Lagerung.

Das neue Winter Update knüpft an das erfolgreiche Lawinenupdate an – mit erweitertem Fokus: Neben Lawinen stehen nun auch Absturz und Kälte im Zentrum. Aktuelle Unfallbeispiele, fundierte Analysen und klare Take-HomePoints liefern praxisnahes Wissen für deine Entscheidungen am Berg.

Neu: Drei Perspektiven – Bergsport, Lawinenwarnung, Flugrettung – treffen in einer moderierten Bühnendiskussion aufeinander. Für alle, die im Winter draußen unterwegs sind.

Mehr Infos zur Veranstaltung und den Terminen gibt es hier.

Skitourengehen liegt im Trend. Damit steigt auch die Anzahl der Menschen, die abseits der Piste in den winterlichen Bergen unterwegs ist. Das ist grundsätzlich erfreulich! Das ist grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung. Doch wenn es um Risikominimierung geht, steht fast immer die Lawinengefahr im Mittelpunkt.

Ge R ha R d mÖSS me R

Trotz der stetig steigenden Anzahl an Tourengeher*innen gibt es – nicht zuletzt wegen der guten Präventionsarbeit der ausbildenden Institutionen – bei den Lawinentoten keinen Anstieg, sondern sogar einen Rückgang im Zehnjahresmittel. Auch das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist aber die Tatsache, dass vor allem die Unfallursache Absturz wenig Beachtung findet. Tödliche Absturzunfälle sind zwar seltener als tödliche Lawinenunfälle oder internistische Notfälle, dennoch führen sie überproportional oft zu schweren Verletzungen.

Im Winter 2023/24 verzeichnete das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) für den Zeitraum von 01.11.2023 bis 01.04.2024 insgesamt 28 Tote auf Skitour in Österreich. Das liegt leicht unter dem Zehnjahresmittel von 22 Toten. Zählt man Sturz, Stolpern und Ausgleiten (zwei Tote) sowie Absturz (ebenfalls zwei Tote) als Unfallursache zusammen, kommen wir auf insgesamt vier Tote im Zehnjahresmittel. Auf die Unfallursache Lawine entfallen elf Tote, auf Herz-Kreislauf-Störung immerhin fünf Tote im Zehnjahresmittel. Diese Daten zeigen: Absturzunfälle machen einen substanziellen Anteil der tödlichen Unfälle beim Skitourengehen aus.

Leider ist diese Tatsache – im Gegensatz zur „quasi omnipräsenten Lawine“ – in den Köpfen der meisten Skitourengeher*innen noch nicht verankert. Klar, nicht auf jeder Skitour gibt es potenzielles Absturzgelände, aber dennoch macht es Sinn, sich mit dem Thema einmal näher auseinanderzusetzen, denn mit relativ einfachen(!) Maßnahmen könnten wir das Unfallrisiko Absturz auf Skitour deutlich minimieren.

Typische Risikosituationen

„Hatti, wari, wenn i …“ ist im Nachhinein immer leicht gesagt. Aber anhand konkreter Unfallbeispiele lassen sich Schlüsse ziehen, die uns zukünftig helfen könnten, in ähnlichen Situationen besser zu reagieren, frei nach dem Motto: „Wir analysieren, du entscheidest!“

Harscheisen rechtzeitig anlegen!

Im März 2022 stürzte ein erfahrener Tourengeher am Großvenediger auf einer harten Firnflanke rund 250 Höhenmeter ab. Er war ohne Harscheisen unterwegs und stürzte in Folge eines Ausrutschers tödlich ab …

Tipp für Multiplikator*innen: Die konkrete Anweisung „Jetzt ziehen wir alle die Harscheisen an!“ hilft, Gruppendruck zu nehmen und negativer Gruppendynamik – inklusive mühsamer Diskussionen – vorzubeugen. „Wer will, kann Harscheisen anziehen!“ ist hier keine gute Option.

Spitzkehrentechnik sicher beherrschen!

Im Mai 2023 rutscht am Schrocken in Hinterstoder ein Tourengeher – trotz Harscheisen –bei einer Spitzkehre auf der verharschten Schneeoberfläche aus. Er stürzt ca. 200 Höhenmeter über steiles Gelände ab und wird dabei schwer verletzt …

In steilen, hartgefrorenen Hängen sind wir mit Steigeisen deutlich sicherer unterwegs.

Die einfachste aller Maßnahmen hätte diesen Unfall vermutlich verhindert: Rechtzeitig und bequem – im flachen Gelände – Harscheisen anlegen! Das setzt allerdings voraus, dass wir absturzgefährdete Passagen bewusst erkennen bzw. wenn möglich sogar umgehen. Kommt man erst im steilen Hang drauf, dass Harscheisen eine gute Idee gewesen wären, ist es meist zu spät, und zudem steigt dann – beim Versuch, die Harscheisen anzulegen – erst recht das Risiko, abzustürzen.

Wie dieses Beispiel zeigt, schützen Harscheisen allein leider nicht vor Absturz. Zusätzlich zur richtigen Ausrüstung braucht es zum Begehen steiler, verharschter Hänge zwingend eine ausgefeilte Spitzkehrentechnik. Wer diese nicht beherrscht, läuft Gefahr, schnell in heikle Situationen zu geraten. Beim Gehen mit Harscheisen nehmen wir die Steighilfe heraus, da so die Zacken der Eisen tiefer in den Harsch eindringen. Tipp für Multiplikator*innen: Schafft euch durch rechtzeitiges Üben im leichten Gelände Klarheit, dass die Teilnehmenden eurer Gruppe die Spitzkehrentechnik sicher beherrschen, denn:

„Harte, vereiste Hänge erfordern sicheres Gehen mit Harscheisen!“

Achtung beim Umbauen von Ski auf Steigeisen!

Im Januar 2020 wollte eine Gruppe die Skitour auf den Großen Pyhrgas mit einem kurzen

Foto: Alpenverein/G. Mössmer >

>

Gratanstieg beenden. Beim Abschnallen der Tourenskier rutschte ein Teilnehmer ab und stürzte 150 Meter über eine Rinne.

Dieser Unfall verdeutlicht die Gefahr beim Materialwechsel in exponiertem Gelände. Wie beim Anlegen der Harscheisen gilt es auch beim Ausziehen der Skier bzw. beim Anlegen der Steigeisen, einen möglichst bequemen und vor allem absturzsicheren Ort zu finden.

Steigeisen rechtzeitig anlegen, Steigeisentechnik sicher beherrschen!

Anfang März 2025 stürzt eine Tourengeherin knapp unterhalb des Gipfels des Zuckerhütls in den Stubaier Alpen über ca. 120 m tödlich ab. Laut Polizeibericht war sie für eine derartige Tour adäquat ausgerüstet. Gut drei Monate später stürzt am Großglockner im Bereich des Ködnitzkeeses ein Tourengeher über eine Firnflanke ca. 250–300 Meter ab und erliegt im Krankenhaus den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Was beim Anlegen der Harscheisen gilt, gilt auch beim Anziehen der Steigeisen: Rechtzeitig! Dabei empfiehlt es sich – besonders für schwächere Tourengeher*innen –, lange und sehr steile (> 35°), hartgefrore Firnhänge anstatt mit Skiern und Harscheisen besser gleich mit Steigeisen zu begehen. Das spart Kraft und Nerven.

Am Grat oder in der steilen Scharte geben Steigeisen ebenso deutlich mehr Sicherheit. Letztlich reichen zwei, drei blöde, vereiste Meter im ausgesetzten, absturzgefährdeten Gelände, um uns den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben und uns schnell wieder „Hatti, war i, wenn i …“ ins Gedächtnis rufen.

Geländefallen erkennen, Skitechnik beherrschen!

Lackenkogel (Pongau, Salzburg), 15.01.2025: Ein Tourengeher stürzt bei der Abfahrt über einen fünf Meter hohen Felsen ab und wird schwer verletzt.

Nicht nur im Aufstieg, auch in der Abfahrt kann es zu schweren Unfällen durch Absturz kommen. Besonders im unbe-

kannten Gelände gilt es, Geländefallen wie Felsabbrüche, Gräben und Bäche etc. zu erkennen. Das lässt uns das Absturzrisiko besser einschätzen und wir können unsere volle Aufmerksamkeit fokussieren sowie unsere Abfahrtstechnik bzw. -geschwindigkeit anpassen. Dafür braucht es natürlich für heikle Passagen eine adäquate Skitechnik.

Menschliche Faktoren

Zu diesen typischen, gelände- bzw. verhältnisbedingten Faktoren kommen zusätzlich noch menschliche Faktoren hinzu, die uns das Risiko Absturz unterschätzen lassen.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist in unserer Wahrnehmung die Lawine die

» Klar, nicht auf jeder Skitour gibt es potenzielles Absturzgelände,

aber dennoch macht es Sinn, sich mit dem Thema einmal näher auseinanderzusetzen, denn mit relativ einfachen (!) Maßnahmen könnten wir das Unfallrisiko Absturz auf Skitour deutlich minimieren.«

Besonders bei Frühjahrsverhältnissen geben Harscheisen in harten, steilen Firnhängen Sicherheit. Wirds noch steiler (> 40°), bauen wir auf Steigeisen um.

Fotos: Alpenverein/G. Mössmer

Verunfallte (Unverletzte, Verletzte und Tote) sowie unverletzte, verletzte und tote Skitourengeher:innen nach Unfallursache im 10-Jahres-Mittel (01.11.2014–31.10.2023) (reduziert).

Quelle: analyse:berg 2024/25, ÖKAS, Alpinpolizei

alles dominierende Hauptgefahr und lässt uns andere Risikofaktoren gern vergessen. Hinzu kommt die Überschätzung des eigenen Könnens bzw. die Unterschätzung des Risikos, das besonders im harten und steilen Gelände zum Tragen kommt. Damit einhergehend werden Harscheisen oder Steigeisen entweder gar nicht oder zu spät eingesetzt.

Außerdem darf uns Gruppendruck, der uns dazu verleitet, heikle Passagen ohne Hilfsmittel zu begehen („Wenn Toni keine Harscheisen anlegt, dann probier’ ich’s auch ohne … !“) nicht beeinflussen. Aber nur weil Toni „ohne“ geht, muss ich nicht mit. Hier gilt es – entgegen dem Gruppendruck –die eigene Komfortzone realistisch einzuschätzen und für sich selbst zu entscheiden, was am besten ist.

Absturzunfälle beim Skitourengehen sind keine seltene Ausnahme: Statistik und Fallbeispiele zeigen, dass selbst gut ausgerüstete, erfahrene Tourengeher*innen in relativ „moderatem“ Gelände in gefährliche Situationen geraten können – oft

aufgrund einer Kombination aus mehreren kleinen Fehlern oder ungünstigen Umständen.

Wer das Risiko im Blick hat, kann durch clevere Routenwahl, rechtzeitiges Umrüsten und realistische Selbsteinschätzung inklusive passendem Eigenkönnen viel tun, um heikle Situationen zu vermeiden. Lawinenairbag, LVS & Co. sind wertvolle Tools „gegen die Lawine“, helfen aber nicht gegen Absturz. Hier zählen Technik, Taktik und Entscheidungskompetenz.

Gerhard Mössmer ist Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.

Praktische Tipps aus der Bergsportabteilung des Österreichischen Alpenvereins und im Besonderen von unserem Autor Gerhard Mössmer finden interessierte Leser*innen hier:

Mehr Infos: www.alpenverein.at/ portal/bergsporttipps

SAB Booklet Skitour

Skitouren liegen im Trend. Die Lehrschrift des Alpenvereins vermittelt grundlegendes Wissen für Einsteiger*innen und vertieftes Know-how für Fortgeschrittene. Ziel ist es, die Freude am Tourengehen mit einem verantwortungsvollen Umgang mit alpinen Gefahren zu verbinden. 15,90 €

Slide-Autolock

Schnell, sicher, intuitiv: Der HMSKarabiner überzeugt mit einfacher Bedienung und automatischer Verriegelung. Dank seiner robusten Konstruktion bleibt er auch unter Belastung zuverlässig geschlossen – ideal für alle, die mit Seil unterwegs sind. 16,90 €

Spikes „Snowline Chainsen Light“: Leichte, aber sehr griffige Grödel fürs Winterwandern und Traillaufen, Rodeln oder zum Queren von Schneefeldern. Ausgezeichnet mit dem ISPO Award 2013. Inkl. Packtasche. 49,90 €

Fünf Tipps damit du während und nach der Skitour nicht abstürzt. 5 Tipps vom Bergsport, Teil 14.

1 2 3

1

Rechtzeitig umrüsten

Die einfachste und wichtigste Maßnahme, nicht abzustürzen, besteht darin, dass wir die Harscheisen oder Steigeisen früh genug einsetzen und nicht erst, wenn es schon kritisch wird. Dafür müssen wir das Gelände – respektive die Steilheit des Hanges bzw. die Schwierigkeit und die Verhältnisse am Grat – richtig einschätzen. Im Zweifelsfall bauen wir einmal zu viel als zu wenig oft um, denn im Nachhinein – sprich mitten im Hang – ist dieses Manöver mit erhöhtem Risiko verbunden.

2

Linienwahl bewusst treffen

Wenn möglich meiden wir absturzgefährdete Bereiche bzw. Querungen, indem wir sie – auch wenn es mit einem weiteren Weg verbunden ist – umgehen. Bei Abfahrten berücksichtigen wir etwaige Geländefallen wie Felsabbrüche, Rinnen und Bäche etc. und fahren in diesen Bereichen bewusst kontrolliert und langsam. Ebenso passen wir auf hartem Untergrund wie Eis oder Harsch Technik und Tempo an und fahren kein „Heldentempo“, sondern achtsam und defensiv.

3

Gruppendruck widerstehen

Auch wenn einige in der Gruppe meinen, dass sie keine Harsch- oder Steigeisen brauchen, muss das nicht für alle zutreffen. Eine selbstbewusste Entscheidung im Sinne der Risikominimierung zu treffen, kann nie verkehrt sein und spart oft viel Kraft und Nerven. Und passen die Verhältnisse am Gipfelgrat nicht in unsere Komfortzone, geht die Welt auch nicht unter, wenn wir darauf verzichten und wir im Skidepot entspannt unser Jausenbrot genießen – frei nach dem Motto: „Heil wieder hinunterkommen ist Pflicht, der Gipfel ist optional.“

4

Alleingänge überdenken

Tritt trotz aller Maßnahmen der Fall des Absturzes oder Sturzes ein, müssen wir uns bewusst sein, dass wir als Alleingänger schlechtere Karten haben als mit einem Partner oder in der Gruppe. Eine kaputte Bindung, ein verlorener Ski oder gar ein gebrochenes Bein können dann – besonders im Hochwinter bei kurzen Tagen und tiefen Temperaturen – schnell zu einem ernsten Problem werden. Im exponierten Gelände ist daher Begleitung ein wichtiger Sicherheitsfaktor.

5

Regeneration statt Absturz beim Einkehrschwung

Das Thema Absturz wird auch im neuen Winter Update umfassend behandelt.

Mehr Infos zur Veranstaltung und den Terminen gibt es hier.

Bier hat in der Regel deutlich weniger Kalorien und Zucker als klassische Sportgetränke oder Limonaden, ist aber ähnlich erfrischend. Je nach Sorte enthält Bier 3 bis 5 g Kohlenhydrate pro 100 ml, was zum Auffüllen der Energiespeicher dient. Zudem enthält Bier sekundäre Pflanzenstoffe (v. a. Polyphenole) mit entzündungshemmender und antioxidativer Wirkung. Das kann Muskelkater, Entzündungen und Infektanfälligkeit nach intensiven Belastungen vorbeugen. 4 5

Nach der Tour haben wir uns das ein oder andere „Regenerationsgetränk“ redlich verdient. Meistens nehmen wir dieses in Form von gelbem Gerstensaft zu uns. So lange wir mit den Öffis bzw. in Fahrgemeinschaften unterwegs sind, spricht auch nix dagegen. Um einen Absturz beim Einkehrschwung zu vermeiden und die positiven Effekte von Bier voll auszukosten, bietet sich alkoholfreies Bier – egal ob Hell oder Weizen – perfekt an, denn tatsächlich enthält das gelbe Gebräu verschiedene Inhaltsstoffe, die nach dem Sport positive Effekte haben können: Es ist förderlich für den Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich, da es Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und geringe Mengen Natrium, die beim Schwitzen verloren gehen, liefert.

statt 61,70 € jetzt nur 45,00 €

Das MELASAN SPORT WINTERPAKET stärkt dein Immunsystem und sorgt für ausreichend Energie bei jedem Abenteuer.

Wähle deinen Geschmack! 2x ENERGIEBLOCK GRATIS

Im Bruchteil einer Sekunde ist es zu dem schweren Unfall gekommen. Zwei Halswirbel waren gebrochen – und es hätte viel schlimmer kommen können. Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein, hatte sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben dem Wettkampfsport verschrieben, als er sich beim Training für den nächsten Radmarathon bei einem Sturz schwer verletzte. Gerade erst davon erholt führte einige Monate später der Bruch des Sprunggelenks zur endgültigen Zwangspause. Dieser Rückschlag, so beschreibt es der mittlerweile zweifache Familienvater heute gut zehn Jahre später, war gleichzeitig ein mentaler Schlüsselmoment.

Ein Gespräch über Rückschläge und mentale Werkzeuge im Bergsport.

Teil 1 einer neuen BergaufSerie über (mentale) Gesundheit im Bergsport.

Bergauf spricht mit ihm über die stillen Krisen im Kopf und darüber, wie man Schritt für Schritt seinen Weg zurück in die Bewegung findet.

Bergauf: Was bedeutet es, plötzlich im Sport pausieren zu müssen?

Jörg Randl: Wenn es der Organismus gewohnt ist, so intensiv zu trainieren, bleibt ein Stopp nie folgenlos. Ich habe mich gerade auf einem Höhenflug im Training befunden, im Bereich Skibergsteigen waren internationale Weltcups auch schon Thema. Kurz: Ich war in Bestform. Ich habe nach dem Trainingsstopp Thrombosespritzen benötigt, um nicht schlaganfallgefährdet zu sein, weil

»Solange du erfolgreich bist, bist du Everybody’s Darling. Es sprechen dich fremde Personen vertraut mit deinem Vornamen an, als würden sie dich schon ewig kennen. Kaum hast du aber eine Verletzung und bist nicht mehr vorne mit dabei, ist das Interesse oft schnell erloschen.«

mein Körper so sehr an die Bewegung gewöhnt war. Man verliert an Gewicht und wird anfällig für Infekte. All das kommt noch zum ganzen mentalen Aspekt hinzu. Der sportliche Erfolg ist immer nur die Spitze eines Eisberges. Was dem aber alles zugrunde liegt, bleibt meist im Verborgenen und wird von außen nicht wahrgenommen.

Ist es ein Tabu, über die psychischen Auswirkungen von Verletzungspausen zu sprechen?

Für mich persönlich war das nie ein Tabu. Daher war das für mich auch nicht schwierig. Eine psychische Herausforderung liegt aber sehr wohl darin, mit der Reaktion anderer Menschen umzugehen, wenn man kürzertreten muss. Solange du erfolgreich bist, bist du Everybody’s Darling. Es sprechen dich fremde Personen vertraut mit deinem Vornamen an, als würden sie dich schon ewig kennen. Kaum hast du aber eine Verletzung und bist nicht mehr vorne mit dabei, ist das Interesse oft schnell erloschen. Damit muss man schon zurechtkommen.

Sind dir bei deiner Rückkehr in den Sport Fehler unterlaufen?

Wenn man leistungsorientiert ist, setzt man sich in einem fitten Zustand ohne-

hin schon enorm unter Druck. Das gilt insbesondere für den Amateurbereich. Berufssportler*innen haben eigene Trainer*innen und Therapeut*innen und auch mehr Zeit, sich ihren Trainings zu widmen und Erholungsphasen einzuplanen. Neben einem Vollzeitjob muss man aber die Trainingspläne für die Wettkämpfe, seine Familie und das Sozialleben und natürlich den finanziellen Aspekt unter einen Hut bekommen. Trainingslager, gute Ausrüstung oder Personaltraining kosten immerhin auch viel Geld.

Ist man körperlich fit und gut im Training, verlangt das der mentalen Seite dennoch einiges ab. Diese ganze psychische Komponente verschärft sich nach einer Verletzung oft noch mehr. Man möchte sich auf das frühere Niveau zurückkämpfen. Dadurch entsteht nicht nur ein mentaler Stress, sondern man schlittert auch körperlich schnell in ein Übertraining. Man gibt dem Körper zu wenig Zeit und Raum für die Heilung. Ich würde sagen, dass ich zeitweise in ein Übertraining geraten bin. Der Sport hat sich körperlich und mental nicht mehr so gut und leicht angefühlt wie vorher.

Ist man egoistisch, wenn man so viel über die eigene Leistung nachdenkt? >

»Verletzungen sind Chancen, in sich zu gehen und auch Geschmack an einer neuen

Sportart zu finden, die man im Moment eben besser ausüben kann.«

> Jeder Mensch braucht einen gesunden Egoismus und Sport ist etwas Schönes. Er ist wichtig für die Gesundheit und gibt einem auch mental viele wichtige Dinge mit. Man lernt, für einen Erfolg ehrlich zu arbeiten und die Bewegung in der Natur zu genießen. Das Training aber so weit voranzutreiben, dass der eigene Körper und das soziale Umfeld dauerhaft darunter leiden, sollte nicht passieren.

Natürlich sollte man sich auch mental nicht dauerhaft einem zu hohen Leistungsdruck aussetzen.

Leider bemerkt man das aber oft erst im Nachhinein. Es ist auch in Ordnung, sich sportliche Ziele zu setzen und dafür hart zu arbeiten. Man sollte aber wissen, dass dann auch wieder die Familie, das soziale Umfeld und ein geregelter Alltag Priorität haben. Die Motivation sollte sein, glücklich zu sein und nicht Bestätigung von außen zu bekommen.

Sollte man sich mental also besser darauf vorbereiten, dass jederzeit Rückschläge passieren können?

Die „Patrouille des Glaciers“, eines der größten Skibergsteiger-Rennen.

Foto: Swisscom

Wenn man sich körperlich auf einem Höhenflug befindet, ist das schon ein richtig gutes Gefühl. Ein gesundes Risikobewusstsein ist wichtig, aber man sollte nicht in der ständigen Angst unterwegs sein, dass ein Unfall passieren oder man sich verletzen könnte. Würde man das immer im Kopf haben, geht auch die Leichtigkeit verloren und man traut sich nicht mehr so viel zu. Wenn man unsicher wird, können außerdem erst recht Fehler und Unfälle passieren.

Was würdest du jemandem sagen, der gerade aufgrund einer Verletzung mit Frustrationen kämpft?

Die Zeit heilt alle Wunden. Verletzungen sind Chancen, in sich zu gehen und auch Geschmack an einer neuen Sportart zu finden, die man im Moment eben besser ausüben kann. Auch ich habe verletzungsbedingt zu anderen Sportarten gefunden. Zwischen zehn und 16 Jahren war ich im Nationalteam im

Ein Blick zurück in die Wettkampfzeit: Jörg Randl in Action.

Foto: studiopatrick.ch

Wettkampfklettern. Durch eine Verletzung an der Hand habe ich dann meinen Weg auf das Rennrad und später zum Skibergsteigen gefunden.

Kann Sport wiederum dabei helfen, mit Frustration besser zurechtzukommen?

Definitiv. Der Sport ist eine Schule fürs Leben, getreu dem Motto: Von nichts kommt nichts. Man kann im Sport lernen, auch in psychisch schwierigen Zeiten beständig zu bleiben, seinen Fokus zu verändern und nach neuen Lösungen zu suchen. Eine dieser Lösungen kann auch sein, die Pause im Sport für einen anderen Bereich zu nutzen. Etwa, um sich seinem Sozialleben

zu widmen oder sich weiterzubilden. Mein Unfall war ein Schlüsselmoment, der mir gezeigt hat: Jetzt geht’s erst richtig um was.

Jörg Randl (43) ist seit seiner Kindheit im Bergsport verwurzelt – vom internationalen Sportklettern und Berglauf über TransAlp-Rennen im Radsport bis hin zu großen Wettkämpfen im Skibergsteigen wie die „Patrouille des Glaciers“.

Der Wiederachriedel ist ein Teil jenes von der Mandlwand nach Südwesten absinkenden Bergrückens, der bei der Wiederachalm nach Süden schwenkt. Er bildet die östliche Begrenzung des Riedingtales bzw. -grabens. Die sonnige Lage, eine großartige Aussicht und ein kurzer Aufstieg sind die Pluspunkte dieser Schneeschuhtour für Einsteiger*innen.

Wegbeschreibung

Direkt bei der Bushaltestelle „Mühlbach Mandlwandhaus“ zweigt der Skiweg des Grießfeldliftes ab. Vom Parkplatz des Saukarliftes sind es zusätzlich rund 400 m entlang der L 246. Auf dem Skiweg geht es zwischen den Ferienhäusern hindurch und bei der ersten Gelegenheit nach links über einen kleinen Graben, der von einer Baumzeile gesäumt wird. Auf der anderen Seite steht man am Beginn der anfangs sanften Hänge, die in Richtung Mandlwand hinaufziehen. Links oder rechts einer Baumgruppe aufwärts.

Die Wiederachalm lässt man links liegen und steigt über die oberhalb befindlichen Hänge etwas steiler, aber stets unschwierig und gefahrlos weiter auf. Nach der Querung eines weiteren Wanderweges beliebig höher zu einem Bergrücken. Unterhalb davon wenige Meter nach rechts zum Punkt 1.585 m, dem höchsten Punkt des Wiederachriedels. Man kann über ein kurzes, schmales Gratstück ein wenig höher hinauf bis auf die nächste Kuppe gehen (ca. 1.625 m), die durch einen kleinen Felsblock mit Baum und Jagdstand gekennzeichnet ist. Von hier bietet sich noch eine etwas bessere Aussicht. Der Abstieg erfolgt über den Anstiegsweg. Ein alternativer Abstieg als kleine Rundtour: Von der höheren Kuppe einige Meter am Grat abwärts, dann links über eine schmale, deutliche Rippe wei-

ter absteigen. An geeigneter Stelle links über die nur mäßig steilen Hänge beliebig nach Osten queren, bis man auf den oberen Wanderweg trifft, der direkt zum Arthurhaus führt. Auf ihm sanft ansteigend durch ein kleines Waldstück und unmittelbar danach im sogenannten „Schmaltal“ scharf rechts hinab. An einem Lawinendamm vorbei und über die große Wiese talwärts zum Skiweg des Grießfeldliftes. Entlang der L 246 zurück zum Ausgangspunkt.

Hinweis: Lawinengefahr besteht nur bei sehr ungünstigen Schneeverhältnissen. Einkehrmöglichkeiten gibt es im Arthurhaus, entlang der L 246 und in Mühlbach.

Vom Bahnhof in Bischofshofen mit der Regionallinie 590 nach Mühlbach am Hochkönig und weiter mit dem Skibus 591 Richtung Arthurhaus, Haltestellen „Mühlbach Saukarlift“ oder „Mühlbach Mandlwandhaus“. Für Anreisende mit dem Auto eignet sich der Privatparkplatz beim Saukarlift.

Aufstieg: 330 Hm, 5,2 km

Dauer: 2:15 h

Manfred Karl, Alpenverein Salzburg

Kartenausschnitt

Outdooractive-Kartographie

Mehr Details zu dieser Tour auf alpenvereinaktiv: www.alpenvereinaktiv.com /s/xjLka

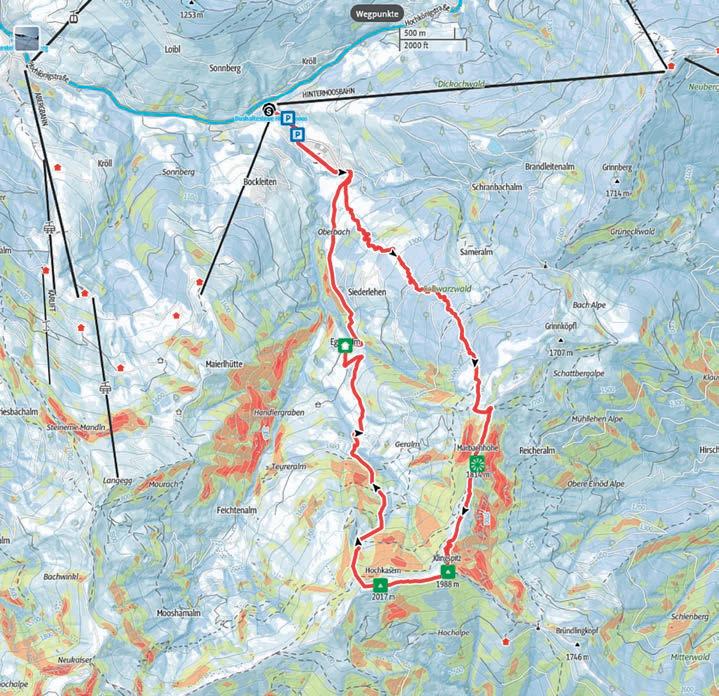

t OUR e N

Die Tour auf die Marbachhöhe oberhalb von Hintermoos ist einfach zu bewältigen. Vor allem wegen der meist kunstvoll vereisten Strukturen im oberen Bereich lohnt sich der Besuch. Mit der zunehmenden Höhe ändert sich der Charakter der Tour und wechselt von sanften Wald- und Hügelanstiegen auf windexponierte Flanken. Diese erfordern oft eine fortgeschrittene Steigtechnik oder den Einsatz von Harscheisen. Interessant wird die Tour in der Abfahrt, wenn der Weg durch das selten befahrene Hochkasern-Nordkar führt. Es bietet sich eine gleichmäßige Abfahrt mit konstanten Bedingungen.

Wegbeschreibung

Von der Bushaltestelle Maria Alm Hintermoos geht es der Straße entlang, an den Parkplätzen vorbei bis zum Übungsschlepplift. Zuerst diesen Lift bergan, vorbei am Bundessportzentrum und am Hotel Hintermoos. Sobald sich eine geeignete Stelle bietet, auf die andere Bachseite wechseln, um über die Wiesen aufzusteigen.

Der erste markante Punkt ist die alte Hütte der Neualm. An dieser führt der Weg zuerst weiter nach Osten, um nach dem dichten Wald nach Süden abzudrehen. Von hier an folgt man dem immer wieder sichtbaren Sommerweg, zuerst durch Jungwald, dann durch Altbestand. Sobald man den Wald verlässt und die freien Almflächen erreicht, erblickt man die Marbachhöhe, den Klingspitz, Hochkasern, Hundstein und Langegg. Die Route führt vorbei an einer kleinen Almhütte hinauf auf die Marbachhöhe.

Dort angekommen folgt man dem Rücken in mehreren Kehren bergauf und wieder bergab bis zum letzten Anstieg zum Klingspitz. Meistens gibt es von hier mehrere Spuren zum Gipfel – entweder nahe an den Wechten im Süden über die oft vereisten Nordhänge. Für gewöhnlich sind beide Varianten gleich schwierig. Eine entsprechende Skitechnik ist erforderlich. Harscheisen sind hier oft empfehlenswert.

Der Weg vom Klingspitz zum Hochkasern folgt dem Höhenzug Richtung Westen und ist nicht zu verfehlen.

Die Abfahrt vom Hochkasern folgt zuerst wenige Meter dem nordseitigen Rücken. Danach sucht man sich eine ge-

Die Marbachhöhe bei Hintermoos gilt als klassische Tour für Einsteiger*innen. Für den Klingspitz ist aufgrund der oft eisigen Verhältnisse eine etwas fortgeschrittene Gehtechnik gefragt. Wer zudem eine spannende Abfahrt mit entsprechend sicheren Verhältnissen sucht, wird bei der Direktvariante über das Nordkar fündig.

Abfahrt über das Nordkar.

eignete Einfahrt in die Flanke. Nach dem ersten steilen Hang führt die Route nach rechts an einer Baumgruppe vorbei. Hier öffnen sich mehrere Gräben. Es empfiehlt sich der nach unten führende Graben, den eine einzelne Lärche markiert. Nach dieser Durchfahrt führt die Route wieder nach links. Nach weiteren steilen Abfahrten gelangt man auf den Forstweg. Die weitere Routenfindung folgt dem Forstweg mit mehreren Möglichkeiten für Abkürzungen zurück zum Ausgangspunkt.

Von der Marbachhöhe bietet sich ein wunderbarer Ausblick auf die gesamte Abfahrtsstrecke. Am besten direkt von hier aus genießen! Unterwegs abgelenkt gerät man nämlich schnell vor einen Felsabbruch oder in einen Graben.

Die Tour ist mit dem Regionalbus 620 von Saalfelden oder Dienten aus gut erreichbar. Alternativ verkehren auch Skibusse. Der Start beim Skizentrum Hintermoos liegt nur wenige Meter vom Parkplatz für Tourengeher*innen entfernt.

Aufstieg: 1.100 Hm

Distanz: 11,8 km

Dauer Aufstieg: 3:30 h

Skitouren- und Sicherheitsausrüstung mit Harscheisen

Autor

Georg Schild, Alpenverein Saalfelden

Kartenausschnitt

Outdooractive-Kartographie

Mehr Details zu dieser Tour auf alpenvereinaktiv: www.alpenvereinaktiv.com/ s/zMCZA

Rückblick auf einen Tourentag im März 2025, der im Rahmen einer risk’n’fun-FREERIDE-Veranstaltung besprochen und nachbearbeitet wurde.

m a NU m aye R

Die Anfahrt war gemütlich. Wir hatten sogar ein zweites Frühstück. Max fuhr recht wild, was mich etwas aus der Ruhe brachte. Um elf Uhr gingen wir los. Es war warm, was nach kurzer Zeit unsere Felle aufstollen ließ. Es war für alle anstrengend. Dadurch verging noch mehr Zeit, und meine Moral wurde getrübt. Ich erinnere mich kurz vor der Filmoor-Standschützenhütte an einen offen ausgesprochenen Satz meinerseits: „Ich habe keine Lust mehr. So a Schaß.“ Wir gingen weiter zur Hütte. Daneben fiel uns der Tscharrknollen auf, und wir überlegten, über den Ostgrat aufzusteigen und über den Nordgrat abzufahren. Der Schnee war großteils pulvrig. Bei der Hütte angekommen, packte jede*r etwas zum Jausnen aus. Ich war schon etwas geschafft. Ich vermutete, Mate auch. Wir fantasierten übers Zelten und mögliche Linien im nächsten Tal. Mel kam kurz nach uns und fing ebenfalls zu jausnen an. Max fragte, ob noch wer zum Tscharrknollen mitkommen will. Mate sagte zu, Mel meinte, sie komme eventuell nach der Jause nach. Ich war mir nicht sicher, entschied mich aber kurz danach auch für den Aufstieg.

Missverständnis

Bevor alle losgingen, sagte Max, er gehe über links. Mel meinte: „Ach, spar dir das, du kannst auch über rechts gehen, das sieht mir ganz gut aus.“ Gesagt, getan: Max spurte voran. Hier kam es zu einem großen Missverständnis. Mel meinte, über rechts auf den Grat zu gelangen und dort aufzusteigen. Max verstand etwas anderes. Für ihn klang es, als wären die Nordhänge eh okay zum Aufsteigen. Ich beeilte mich, zu den anderen aufzuschließen, und sah es als Workout. Ich bemerkte viel Pulverschnee und packte den Auslösemechanismus meines Airbag-Rucksacks aus. Fast bei den anderen angekommen, fragte ich Max noch aus etwas Entfernung, ob ich das Spuren übernehmen soll. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich nicht wahr, wohin Max genau ging. Im Nachhinein erfuhr ich von ihm, meine Frage sei für ihn eine Art Bestätigung gewesen, am richtigen Track zu sein. Mate blieb vor mir stehen, um zu verschnaufen – dachte ich. Vielleicht war es

Erst ein Wumm-Geräusch, dann überall Schnee: Eine Lawine ist der Alptraum auf Tour.

aber sein Bauchgefühl, das ihn stocken ließ. Ich schloss auf zehn Meter zu ihm auf, blieb stehen, blickte zu Max hoch, der über mir eine Spitzkehre machte.

In diesem Moment realisierte ich, dass ich mir die Aufstiegslinie anders vorgestellt hatte und wir woanders waren, als ich dachte. Ich hatte das Gefühl, dass der Hang eindeutig zu steil ist. 20 Meter über mir war Max schon fast aus dem Hang raus und meine Zunge gelähmt. Ich sagte nichts. Mate auch nicht. Wir gingen weiter.

Beim nächsten Schritt vernahm ich ein WummGeräusch und dachte, die Schneedecke setzt sich. Gleichzeitig rief Max:

Beim nächsten Schritt vernahm ich ein Wumm-Geräusch und dachte, die Schneedecke setzt sich.

Gleichzeitig rief Max: „Fuuuccckkkkk!“ Ich schaute nach oben und merkte, dass wir uns zwischen großen Schneeschollen nach unten bewegten. Ich löste den Airbag aus und sah noch einen kleinen Abbruch vor mir. Ich dachte an meinen Helm, den ich nicht aufhatte. Und schon spülte es mich in der Lawine kreuz und quer. Ich sah nichts und hatte meine Atemwege voller Schnee. Ich wusste um meine geringe Überlebenschance.

Die Lawine kam zum Stillstand. Ich war an der Oberfläche und konnte es kaum glauben. Ich stand auf, befreite meinen Mund vom Schnee. Max war wenige Meter neben mir bis zur Hüfte im Schnee eingegraben, und ich sah, dass es ihm mehr oder weniger gut ging. Ich forderte ihn auf, sein LVS-Gerät auszuschalten. Mein eigenes stellte ich auf Suchen, jedoch empfing ich kein Signal. Ich sah mich um und in etwa 60 Meter am Lawinenkegel aufwärts eine Hand mit Schnee werfen.

Ich sprintete los. Im Augenwinkel sah ich Mel losstarten. Gleichzeitig kamen wir bei Mate an und sahen, dass sein Kopf aus dem Schnee herausragte. Wir gruben alle.

Bei den risk’n’fun-Kursen fließen die Themen Kommunikation, Gruppe und Entscheidung in alle Ausbildungslevels mit ein.

Foto: Heli Düringer

>

Ein Bergführer, der mit einer Gruppe unterwegs war und kurz nach der Lawine zu uns stieß, half uns dabei. Er organisierte auch den Abtransport von Mate und mir, da wir keine Ski mehr hatten.

Von Scham und starken Männern

Während wir auf den Hubschrauber warteten, holte er uns zusammen. Ich stand vor ihm, voller Scham, wie ein Kind, das bei etwas Ernstem ertappt wurde. Es war mir unangenehm, dass mir so etwas passieren konnte. Doch er erinnerte uns daran, dass Unfälle passieren können. Er forderte uns auf, darüber zu reden, was passiert ist. Kein Geheimnis daraus zu machen, sonst kann das Erlebte dich ein Leben lang verfolgen. Die Zeit der „starken Männer“ sei vorbei. Wir dürften Gefühle zeigen und darüber reden. Wow, ich war berührt und zutiefst dankbar für diese wichtigen Worte. Wieder beim Auto angekommen, fuhren wir nach Lienz und gingen Pizza essen. Die Reflexion begann da – und hält bis heute an.

Manu Mayer arbeitet als Trainer im risk’n’fun-Team und macht aktuell die Ausbildung zum Bergführer.

¡ nfo risk’n’fun FREERIDE –Reflexion

Ereignisse wie diese gehören zum Draußen unterwegs sein dazu. Sie machen betroffen, rütteln an Selbstverständlichkeiten und bringen einen ins Wanken. In diesen kurzen Momenten geht es um Leben oder Tod. Gleichzeitig steckt in der Reflexion ein enormes Lern- und Entwicklungspotenzial. In diesem Sinne: Danke fürs Teilen der Geschichte. Manu steckt auch Monate später noch in der Aufarbeitung dieses Ereignisses. Der Beitrag ist ein weiterer Baustein auf diesem Weg.

Reflektieren ist wichtig. Dafür gibt es im Ausbildungsprogramm risk’n’fun Tools. risk’n’fun orientiert sich am inhaltlichen Leitsatz: wahrnehmen – beurteilen –entscheiden. Anhand dieser drei Ebenen kann die erlebte Sequenz analysiert werden:

• Wahrnehmungsebene: Wurden Zeichen übersehen? Persönliche Befindlichkeiten ausgeblendet?

• Beurteilungsebene: Wurden die Bedingungen richtig eingeordnet? Standen sie im passenden Zusammenhang mit dem Lawinenlagebericht?

• Entscheidungsebene: Wurden Fakten ausgeblendet? Wurde die eigene Einschätzung von der Gruppe überstimmt?

Eingebettet in die Übung „Gerade nochmal gut gegangen“ wird bei risk’n’fun aktiv Lernraum für genau solche Erfahrungen geöffnet. Jede Form von Training und Ausbildung ist neben dem Kompetenzgewinn auch eine gute Vorbereitung auf die psychischen Belastungen einer möglichen Notfallsituation.

Wer sein Freeride-Know-how vertiefen möchte, ist beim Ausbildungsprogramm risk’n’fun FREERIDE der Alpenvereinsjugend genau richtig. Immer mit dabei: Softskills UND Hardskills – in einer gesunden Balance zwischen Risiko und Spaß. Info & Anmeldung: www.risk-fun.com

Im aktuellen DREI D Magazin der Alpenvereinsjugend beleuchtet ein Beitrag von Klemens Fraunbaum fortführend das Thema „Schuld und Scham“, bei Gerhard Mössmer ist die „Lawinenrettung im Fokus“.

Mehr Infos zum DREI D Magazin

Schneeschuhwandern, Gletscherausstellung, Iglubau, Winter inklusiv: Ausbildungen der Alpenverein-Akademie abseits von Skitouren.

aS t R id Neh LS

Was bietet der Winter doch für zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam draußen unterwegs zu sein, sich zu bewegen, die Natur zu erkunden und zu entdecken! Etwa beim Schneeschuhwandern, wofür im Repertoire der Alpenverein-Akademie die klassische, fundierte Übungsleiter*in-Ausbildung steht. Vor allem die Seminare der

»Locken wir sie nach draußen mit Kursen aus den Reihen Naturwissen & RespektAmBerg, Bergsport & Gesundheit und erlebnisorientierten Seminaren. «

Alpenverein-Akademie inspirieren zu Aktivitäten im Schnee und an der Winterluft, ergänzt durch eLearnings im warmen Inneren.

Es gibt ausreichend Menschen, die nicht auf Skitouren gehen, auch nicht abseits der Piste Freeriden wollen oder Eisklettern am gefrorenen Wasserfall. Denen bei diesem Gedanken gleich ganz kalt wird. Ein Schauder den Rücken herunterläuft. Und die dennoch im Winter in Österreich leben. Locken wir sie nach draußen mit Kursen aus den Reihen Naturwissen & RespektAmBerg, Bergsport & Gesundheit und erlebnisorientierten Seminaren.

Nach der frischen Winterluft ist das Hirn durchgepustet und freut sich auf ein Heißgetränk. Neues Wissen kann man sich auch indoor aneignen, gemütlich im Sessel, gemeinsam, allein, zeitunabhängig – also auch, wenn es draußen dunkel ist und der

Mensch so oder so nicht mehr im Naturreich der Tiere stören sollte.

Thematisch passt da gleich das RespektAmBerg-Tiere-eLearning. Es zeigt die Lebensbedingungen von Wildtieren im Winter auf und gibt Tipps, wie sich der Mensch der Natur zuliebe rücksichtsvoll beim Schneeschuhwandern, Schlitteln oder Waldspaziergang verhalten kann.

Kulturell punktet das eLearning-Programm mit virtuellen Rundgängen wie Gletscherrückgang in der Kunst oder Hoch hinaus mit alpiner Architektur. Und wäre jetzt nicht die ideale Zeit, um sich mit der Treibhausgasbilanz zu beschäftigen?

Auch dazu bietet das digitale Lernportal der Alpenverein-Akademie einen informativen Kurs.

Wer es dann doch lieber wieder sportlicher, aber witterungsunabhängig möchte, der nimmt sich die „Boulderregeln to go“ vor und startet anschließend persönlich in der Kletterhalle durch. Beispielsweise mit einem vorbereitenden Kurs zur richtigen Gestaltung von „Klettertraining für Kinder“, der 2026 neu im Repertoire ist und vom 24. bis 26. Jänner in Dornbirn stattfindet.

Wieder raus in den Schnee: Gut geschult und fit durch die Winterlandschaft ist das Motto für Übungsleiter*in Schneeschuhwandern. Mit dem Bildungsangebot Übungsleiter*in verfolgt der Alpenverein das Ziel, alpine Veranstaltungen in den Sektionen ausschließlich von geschulten und geprüften Personen, den sogenannten Tourenführer*innen, geleitet zu wissen. Qualität an erster Stelle! Eigenkönnen und Erfahrung vorausgesetzt, können an der fachsportlichen Ausbildung aber alle Interessierten teilnehmen. Praxis und Theorie wechseln sich an den intensiven Kurstagen ab. Die Termine zu dieser Grundausbildung im Führen und Leiten von Gruppen finden in den Bergsteigerdörfern Birnbaum im Jänner und Trins Mitte März statt. Danach fängt es in tieferen Lagen schon wieder zum Grünen an.

Astrid Nehls ist in der Alpenverein-Akademie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Unterwegs in den Ausbildungen und Kursen für bestes Winterwissen:

Detaillierte Infos & OnlineBuchungen: Dezember/Jänner/Februar

Erlebnisorientierte

Seminare

27.02.–01.03.2026, Obernberg am Brenner (T)

Mit Kindern unterwegs im Winter Tage draußen mit Kindern gestalten 09.–11.01.2026, Steinach am Brenner (T)

Wintererlebnis inklusiv Kreativ auf Bedürfnisse achten –alle können mitmachen 20.–22.02.2026, Mühlbachl/Maria Waldrast (T) Abenteuer Biwak Winter Schneebehausung bauen und drin übernachten

Bergsport & Gesundheit

23.–25.01.2026, Donnersbachwald (ST) Schneeschuhwandern & Yoga Aus der Stille des Winters Kraft schöpfen

Naturwissen & RespektAmBerg

16.–18.01.2026, Bergsteigerdorf Hüttschlag (S) Natur im Winter Harsche Lebensbedingungen im Winterwunderland

Boulderregeln to go Hoch hinaus mit alpiner Architektur

RespektAmBerg: Wildtiere im Winter Treibhausgasbilanz

Übungsleiter*in

Schneeschuhwandern

28.01.–01.02.2026, Bergsteigerdorf Birnbaum (K) 11.–15.03.2026, Bergsteigerdorf Trins (T)

Nach zwei schneearmen Wintern steigt die Sehnsucht nach Pulverschnee – und mit ihr die Lust, das eigene Equipment auf Vordermann zu bringen.

Viele hatten in den letzten Jahren mit erhöhtem Materialverschleiß zu kämpfen. Da kann ein Update bei der Ausrüstung auch dazu beitragen, unsere Freude und Motivation für Unternehmungen größer werden zu lassen. Bevor wir im Detail auf alle getesteten Neuheiten eingehen, fassen wir hier die wichtigsten Entwicklungen und Trends zusammen, geben Orientierung bei der Auswahl und liefern Tipps für den Kauf. Die wirtschaftlich angespannte Lage hat auch die Wintersportindustrie erreicht: Viele Hersteller reduzieren ihr Neuheitenangebot oder fokussieren sich auf

den Alpinskibereich. Trotzdem bietet die neue Skitourensaison 2025/26 eine Reihe spannender Modelle. Die Unterschiede in den einzelnen Kategorien werden kleiner, das Niveau insgesamt höher. Skier lassen sich leichter fahren, bieten dennoch hohe Stabilität und Kontrolle. Das kommt sowohl Einsteiger*innen als auch sportlichen Fahrer*innen zugute.

Unsere Tests fanden über mehrere Wochen mit Skifahrer*innen unterschiedlichen Könnens statt. Getestet wurde bei verschiedensten Bedingungen: auf Tour, im freien Gelände und auf der Piste. Auf nicht vormontierten Skiern wurden Bindungsmodelle von Fritschi (Xenic, Vipec Evo, Tecton) montiert. Die Bewertungen basieren auf einer Kombination aus objektiven Kriterien und subjektiven Eindrücken der Tester*innen.

Ski

Zu den Favoriten im Allroundbereich zählen der spielerisch-agile Kästle TX 88 UP mit seiner ausgewogenen Abfahrtsperformance, der Majesty SUPERWOLF CARBON mit überzeugendem Verhalten im Pulver und der Scott EXPLOREAIR 88, der bei jeder Schneebedingung durch Ausgewogenheit punktet. Im Freetourbereich überzeugt der BlackDiamond HELIUM CARBON 95 durch einfaches Handling und sehr gute Kontrolle, auch für weniger geübte Fahrer*innen, während der Stoeckli EDGE FT durch seine Stabilität und Vielseitigkeit, auch auf der Piste, punktet. Wer es noch breiter mag, findet mit dem Armada DECLIVITY X 102 einen superstabilen Ski, der auch bei schnellen Runs, im verspurten Gelände und auf hartem Untergrund bestens funktioniert. Die BlackCrows ATRIX & ATRIX BIRDIE sind verspielt, einfach im Handling und gleichzeitig sehr kontrolliert bei sportlichem Freeriden, vor allem auf hartem oder zerfahrenem Schnee. Und der Head KORE 94 Ti ist fast ein Muss für SpeedFreaks, denn bei Stabilität und Kontrolle ist er nahezu konkurrenzlos. Die richtige Skilänge ist ebenso entscheidend wie die Wahl des passenden Modells. Kürzere Ski (Körperlänge minus 5 bis 10 cm) erleichtern den Aufstieg, machen Spitzkehren einfacher und ermöglichen enge Radien. Dafür fehlt es ihnen

im tiefen Schnee an Auftrieb. Sportlich Ambitionierte setzen daher auf längere Ski, die mehr Stabilität und Sicherheit bei Tempo bieten. Auch das Fahrkönnen spielt bei der Auswahl eine Rolle: Für Anfänger*innen eignen sich am besten fehlerverzeihende Ski mit einem weichen Flex (Härte des Skis) mit leichter Schwungauslösung und -kontrolle. Fortgeschrittene und Expert*innen legen Wert auf Stabilität, Sicherheit und Speed, wollen während der Fahrt mehr Feedback und bevorzugen Ski mit härterem Flex und mehr Torsionssteifigkeit. Wer es schnell liebt und vorwiegend im waldfreien Gelände unterwegs ist, greift besser zu einem Modell mit größerem Radius. Ski mit kleinem Radius sind hingegen agiler im Fahrverhalten. Die Mittelbreite gibt Hinweise auf den Einsatzbereich: Allroundski mit 85 bis 100 Millimetern sind vielseitig und leicht, breitere Modelle bieten im Powder mehr Auftrieb. Auf hartem Untergrund profitieren Fahrer*innen von aufwendig konstruierten, etwas schwereren Ski, die mehr Kantengriff bieten. Tipp: Das Abfahrtsvergnügen und die Sicherheit sind klarerweise mit einem gepflegten, gewachsten, servicierten Ski ungleich besser.

Schuhe

Nicht minder wichtig für Komfort und Sicherheit sind passende Tourenschuhe. In der Kategorie der Leichtgewichte gibt es heuer spannende Modelle von Dynafit, Fischer, LaSportiva, Scarpa und Tecnica. Einige davon wurden optimiert, andere komplett neu entwickelt, wie etwa die TRAVERSE-Serie von Fischer. Bei den Allroundern sticht Tecnica hervor, im Freeridebereich zeigen Atomic, Head und LaSportiva interessante Neuheiten.

Auch das Fahrkönnen spielt bei der Auswahl eine Rolle: Für Anfänger*innen eignen sich am besten fehlerverzeihende Ski mit einem weichen Flex (Härte des Skis) mit leichter Schwungauslösung und kontrolle. Fortgeschrittene und Expert*innen legen Wert auf Stabilität, Sicherheit und Speed. >

Guter und fester Halt bei Ferse und Sprunggelenk sind entscheidend für eine gute Kraftübertragung. Weitere Kriterien sind Eigenkönnen und Einsatzzweck. Skitechnisch weniger Versierten ist von superleichten Modellen und Freeridemodellen abzuraten. Die beste Beratung gibt’s natürlich im Fachhandel – hier können die Schuhe auch mit dem entsprechenden Sockenmaterial anprobiert werden. Für „Problemfüßler*innen“ oder bei Druckstellen schafft ein professionelles Schuhfitting meist Abhilfe und sorgt manchmal sogar für kleine Wunder. Unnötige Blasenbildung lässt sich mit eng anliegenden Socken weitgehend vermeiden. Zu großzügig geöffnete Schuhe im Aufstieg tragen ebenso dazu bei. Leichtgewichte bieten außerordentlich guten Gehkomfort und ordentliche bis gute Abfahrtseigenschaften. Die im Vergleich zu anderen Modellen kurze Sohlenlänge ermöglicht ein rundes Abrollen. Trage-, Gehoder Kletterpassagen machen damit mehr Spaß und das Ganze wird sicherer. Allrounder und Performer stellen den bestmöglichen Kompromiss aus Gewicht, Aufstiegskomfort und Abfahrtsperformance dar. Eine enge Passform, direkte Kraftübertragung und sportliche Fahrweise sind damit möglich. Das gilt auch für einen Abstecher auf die Piste. In der Freeride-Kategorie zählt in erster Linie die Abfahrtsperformance. Aufstiegskomfort und Gewicht spielen hier eine untergeordnete Rolle.

Auch im Bindungssegment geht der Trend der letzten Jahre zu Hybridlösungen weiter. Besonders spannend ist die ATK HY 11/13 FREE, eine leichte, vielseitige Bindung mit hohem Innovationspotenzial. Head/ Tyrolia bietet mit der ATTACK HYBRID

ein stabiles System mit Walk/Ski-Wechsel, Fritschi hat mit der XENIC PLUS ein superleichtes Modell mit zwei Steighilfen vorgestellt. ATK setzt bei den neuen RAIDER- und RT EVO-Modellen auf die hauseigene EVO-Technologie. Dynafit hat zur BLACKLIGHT-Serie eine passende Bindung im Programm, PLUM bringt mit der KAIRN und der S170 zwei neue Optionen.

Die Wahl der richtigen Bindung hängt stark vom Einsatzzweck ab. Ideal ist es, wenn Ski, Schuh und Bindung in der gleichen Kategorie liegen. Für Aufstiegsorientierte sind leichte Bindungen ideal. Einige Modelle in dieser Kategorie gibt’s allerdings nur mit fixem Z-Wert und damit verbundenen möglichen Abstrichen bei der Auslösesicherheit. Wer auf Auslösesicherheit wie bei einer Alpinbindung setzt, greift auf ein Modell mit getrennten Auslöseeinheiten zurück (Seitauslösung am

Vorderbacken und Frontalauslösung am Hinterbacken). Bei den reinen PIN-Bindungen gibt’s diese nur von Fritschi (TECTON und VIPEC EVO). Hybridbindungen bieten Atomic (SHIFT), Salomon (SHIFT), Head (ATTACK HYBRID 14 MN/PT) und ATK (HY FREE) an. Alle genannten Bindungen lassen sich als einzige Modelle an einem Standardprüfstand einstellen. Sportliche Fahrweise bringt auch etwas mehr Risiko mit sich. Hier sind Stabilität und ein aktiver Längenausgleich angesagt, damit die Kraftübertragung passt und ungewollte Auslösungen vermieden werden. Für Tourenfreerider*innen sind Hybridbindungen, also PIN im Aufstieg und Alpinbindung im Abfahrtsmodus, mit einem deutlichen Plus bei Auslösesicherheit und Kraftübertragung die perfekte Wahl. Vor dem Saisonstart sollte die gesamte Ausrüstung auf Sicherheit geprüft werden. Neben der Bindung verdienen auch

Tourenschuhe und Inserts besondere Aufmerksamkeit, denn Beschädigungen können die Auslösewerte beeinträchtigen. Die neue Saison bringt keine Revolution, dafür viele durchdachte Weiterentwicklungen. Wer seine Ausrüstung auf das eigene Können und den bevorzugten Stil abstimmt, ist für Schnee und Wetter bestens gerüstet.

Andreas Lercher ist immer auf der Suche nach dem optimalen Equipment für den Winter. Die Ergebnisse seiner Suche präsentiert er Jahr für Jahr im Bergauf-Skitest.

Denselben Skitest mit ausführlicheren Bewertungen finden interessierte Leser*innen hier.

Die Alleskönner — aufwendigere Bauweise, 85+/–5 mm in der Mitte, und etwas schwerer. Vor allem auf hartem Untergrund heben sie sich von Leichtmodellen sehr deutlich ab und sie sind für Pistentouren am besten geeignet. Mittellange Schwünge bei moderater bis maximal mittlerer Geschwindigkeit sind angesagt.

Blizzard

ZERO g 88

R (m): 19,0

G (g/Paar): 2.260

T (mm): 118–88–102

L (cm): 157 | 164 | 171* | 178

EURO 700,00 www.blizzard-tecnica.com

• vielseitiger klassischer Allrounder

• stabiles und sicheres Fahren

• sehr ausgewogene Fahreigenschaften

• ideal auch auf langen Touren short long

Dynafit BLACKLIGHT 88

FI70 women

L (cm): 151 | 158 | 165 | 172* | 178 | 184

R (m): 18,7

G (g/Paar): 2.180

T (mm): 122–88–110

EURO 700,00 www.dynafit.com

• sehr leichter Ski

• weich abgestimmter Flex, wendig und spielerisch

• gut kontrollierbar

• kraftsparend im Aufstieg

Fischer ALPROUTE 88

R (m): 21,0

G (g/Paar): 3.000

T (mm): 121–89–108 EURO 550,00 www.fischersports.com

TX 88 UP

L (cm): 155 | 162 | 169 | 176*

• harmonischer Flex und fehlerverzeihend

• perfekter Einsteigerski

• fährt sich auch gut auf der Piste

• gibt’s auch für SIE in den Längen 148 | 155 | 162

R (m): 15,5

G (g/Paar): 2.990

T (mm): 138–88–112

L m (cm): 151 | 159 | 167 | 175* | 183

EURO 699,00 / 1.199,00 inkl.

RTS-Bindung; ATK gebrandet www.kaestle.com

• sportlichagiler und lebendiger Ski

• toller Auftrieb im soften Schnee

• sehr gut auch auf der Piste

• ein RundumAllrounder

BlackCrows CAMOX FREEBIRD

L (cm): 157,1 | 164,3 | 171,1 | 178,4* | 183,4 | 188,2

R (m): 17,0

G (g/Paar): 3.100

T (mm): 136–95–114 EURO 799,00 www.black-crows.com

• einer der vielseitigsten Freetourer

• lässt sich spielerisch fahren

Wahre Könner — leichter als reine Freerider und im Powder viel besser – für alle, die lange Turns und höhere Geschwindigkeiten lieben.

HELIO CARBON 95

L (cm): 155 | 162 | 169 | 176* | 183

R (m): 19,0

G (g/Paar): 2.800

T (mm): 124–95–113

EURO 800,00

www.blackdiamondequipment.com

• sehr gelungener, leichter Freetourer

• sehr ausgewogen und sicher

• sehr ausgewogene Fahreigenschaften

• leicht auch auf langen Touren short long slow fast beginner expert turn speed level

R (m): 18,0

Majesty SUPERWOLF CARBON

L (cm): 154 | 160 | 166 | 172 | 178* | 184

G (g/Paar): 2.700

T (mm): 131–91–111 EURO 849,00 www.majestyskis.com

• sehr lebendiger und leichter Allrounder

• ideal bei soften Verhältnissen

• sehr guter Auftrieb

• kräftesparend zu fahren short long

• einfache Schwungeinleitung und hohe Torsionsstabilität

• ideal bei soften Verhältnissen und tiefem Pulver

Scott EXPLOREAIR 88 Women’s

L (cm): 150 | 157 | 164*

R (m): 16,0

G (g/Paar): 2.640

T (mm): 120–87–105 EURO 599,95 www.scott-sports.com

• hat das Zeug zum Klassiker

• souverän in jeder Situation

• stark bei schwierigen Schneeverhältnissen

• sehr gute Stabilität und Kontrolle short long

Blizzard ZERO g 96 W

L (cm): 157 | 164 | 171* | 178

R (m): 19,0

G (g/Paar): 2.400

T (mm): 126–96–110 EURO 750,00

www.blizzard-tecnica.com

• sehr universell – ein Leichtgewicht

• spielerisch, stabil und sicher

• ausgewogene und gute Fahreigenschaften

• liebt lange Schwünge im soften Schnee bei moderatem bis flottem Tempo

Elan RIPSTICK 96

BLACK EDITION

L (cm): 161 | 168 | 175* | 182 | 189

R (m): 16,8

G (g/Paar): 3.140

T (mm): 131–95–112

EURO 849,95

www.elanskis.com

• leicht, dynamisch, sportlich

• stark dämpfende Schaufel, ideal im zerfahrenen Schnee

• perfekter Auftrieb im weichen Schnee

• am besten sportlich und flott fahren

SUPERNOVA CARBON

L (cm): 161 | 169 | 177* | 185

R (m): 19,6

G (g/Paar): 3.080

T (mm): 136–103–120

EURO 849,00

www.majestyskis.com

• für soften Schnee und tiefen Pulver

L (cm): 163 | 170 | 177* | 184

R (m): 19,0

G (g/Paar): 2.820

T (mm): 128–95–113

EURO 649,95

www.scott-sports.com

• vielseitiger Freetourer

• gute Stabilität und Torsionssteifigkeit

L (cm): 168 | 174 | 180*

R (m): 20,4

G (g/Paar): 3.270

T (mm): 130–96–119

EURO 1.199,00

www.stoeckli.ch

• wendig, spielerisch und sportlich zu fahren

Atomic MAVERICK 96 CTI

L (cm): 165 | 172 | 179* | 186

R (m): 18,0

G (g/Paar): 3.800

T (mm): 129–96–114,5 EURO 759,99 www.atomic.com

• mag Geschwindigkeit

• dämpft Schläge sehr gut weg

• spielerisch und sehr kräftesparend

• einer der Favoriten als Freetourer

• ideal bei moderater Geschwindigkeit und langen Turns

• sehr leicht, dennoch auch bei wechselnden Schneeverhältnissen

• sehr gut bei soften Schneeverhältnissen

• sehr gut bei wechselnden Schneeverhältnissen und auf hartem Untergrund

• als Allrounder konkurrenzlos

• sehr sportliche, beeindruckende Performance

• top auf hartem Untergrund und bei wechselnden Schneeverhältnissen

MAVEN 94 CTI

L (cm): 151 | 158 | 165 | 172*

R (m): 17,0

100 mm und mehr, Performance pur –stabil und schnell mit ganz viel Auftrieb im Pulver.

G (g/Paar): 3.160 (165 cm)

T (mm): 127,5–95,5–113

EURO 759,99 www.atomic.com

• Pendant zum MAVERICK für Frauen

• dämpft Schläge sehr gut weg

• sportliche, beeindruckende Performance

• top auf hartem Untergrund und bei wechselnden Schneeverhältnissen

ATRIS BIRDIE

L (cm): 160,2 | 166,3 | 172,1* | 178,4

R (m): 19,0

G (g/Paar): 3.600

T (mm): 136–105–122 EURO 749,00 www.black-crows.com

• für Frauen, die gerne sportlich und schnell unterwegs sind

• lässt sich spielerisch fahren

• sehr stabiler Ski auf hartem Untergrund und in zerfahrenem Schnee

• auch für schnelle Lines im Tiefschnee

BlackDiamond HELIO CARBON 108

L (cm): 166 | 173 | 180* | 187

R (m): 24,0

G (g/Paar): 3.190

T (mm): 133–108–120

EURO 900,00

www.blackdiamondequipment.com

• neuer Aufbau, Shape, Materialien, geringes Gewicht – sehr gelungen

• dämpft Schläge und Unebenheiten sehr gut weg