ALGo MáS

MUJERES QUE TRANSFORMAN:

EXPERIENCIAS DE TRABAJO COMUNITARIO EN PARANÁ

EXPERIENCIAS DE TRABAJO COMUNITARIO EN PARANÁ

En esta edición de Algo Más compartimos los perfiles de tres mujeres de Paraná que trabajan para tratar de mejorar las condiciones de vida de comunidades que habitan en condiciones de pobreza.

Araceli Barzola, en el Centro

Cultural Eduardo Galeano del Barrio San Martín; Mara Robin, en el merendero y taller comunitario Lucerito en Los Berros y Cecilia Chula Soliz, en el Centro Cultural La Casita de los Gurises, en Mosconi 1. Estas mujeres emprenden acciones colectivas que buscan organizar y promover el acceso a diferentes derechos ante las dificultades que plantea la escasez de casi todo en la vida diaria.

Si bien los diferentes barrios saben lo que significa habitar la pobreza desde hace décadas, la profundización de la situación

en 2024 a partir de la suspensión del envío de presupuesto para comedores comunitarios, el aumento de despidos y del costo de vida, entre otros aspectos, agravó la crisis social, tal como lo reflejó el informe que presentó el 26 de septiembre de 2024 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Ante un gobierno ausente, estas referentes barriales –junto con otros actores– intentan paliar el hambre y brindar vínculos de contención a pesar del desánimo que produce el incremento del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo que golpea especialmente a los barrios más postergados, como señala el Informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de abril de 2024

A través de los perfiles periodísticos tratamos de comprender en profundidad los trabajos comuni-

tarios que estas personas realizan y compartir cómo entretejen su vida personal, sus emociones y sus formas de pensar. En esta publicación también compartimos las reseñas de los cuentos “Como un León” de Haroldo Conti y “Gracias, Difunta Correa”, de Camila Sosa Villada que, desde diferentes épocas y visiones, narran la vida desde los márgenes.

Como estudiantes de la universidad pública argentina, esperamos que la experiencia y el aprendizaje que significó el desarrollo de esta publicación contribuya a reivindicar el valor de la solidaridad en la sociedad. También enfatizamos la necesidad de apostar a políticas públicas que trabajen por la igualdad de oportunidades y de derechos.

Dirección General: Aixa Boeykens

Corrección General: Elías Moreira Aliendro

Diseño/Edición: Camila Venturini

Redacción: Candela Cabré

Angelina Chanzi

Gimena Emeri

Lorenzo Gaggero

Gonzalo Larrea

Estrella Rivero

Sharon Castillo

Docentes del Taller de Especialización II: Redacción

Aixa Boeykens

Leonardo Caudana

Elías Moreira Aliendro (adscripto)

ISSN: 2953-5581

Autoridades de la UNER - Período 2022-2026

Rector: Cr. Andrés Ernesto Sabella

Vicerrectora: Dra. Gabriela Virginia Andretich

Secretaría Académica: Vet. Guillermo Gabriel López

Secretaría de Ciencia y Técnica: Dr. Gerardo Gabriel Gentiletti

Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura: Dr. Roberto Ángel

Medici

Secretaría Privada: Ing. Daniel Luis Capodoglio

Secretaría Económico Financiera: Cr. Juan Manuel Arbelo

Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación - Período

2022-2026

Decana: Dra. Aixa Boeykens

Vicedecano: Dr. Carlos Marín

Secretario General: Mg. Ignacio González Lowy

Secretaria Académica: Dra. Milagros Rafaghelli

Secretaria de Investigación y Posgrado: Dra. Silvina Baudino

Secretaria de Extensión y Cultura: Mg. Karina Arach Minella

Secretario Económico Financiero: Cr. Rodrigo Ceballos

4

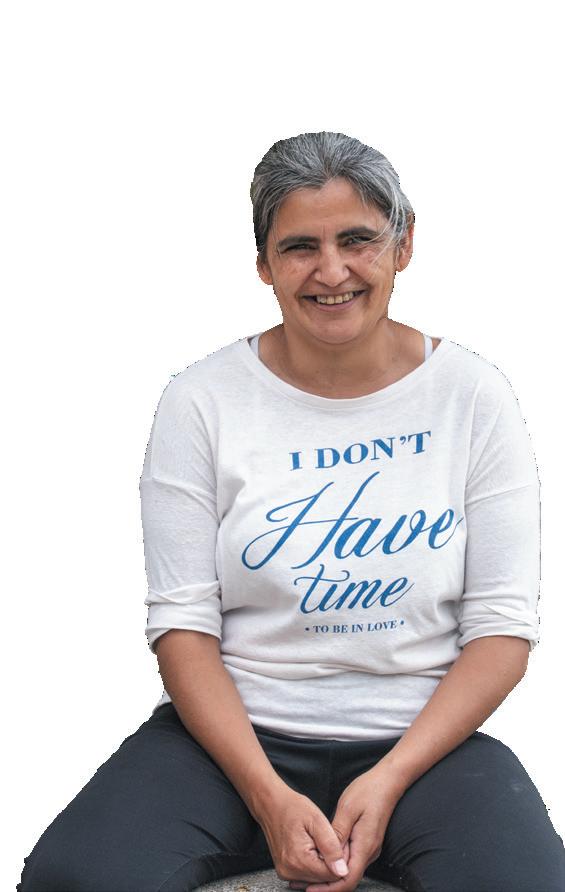

La labor de Chula Soliz: poner el cuerpo en la militancia comunitaria

Araceli Barzola en el barrio San Martín

Araceli Barzola es una de las referentes de La Poderosa en el barrio San Martín. Allí se encuentra el Centro Cultural Eduardo Galeano donde están el merendero Pancitas Felices y el comedor Rockito. En conjunto buscan acompañar a los chicos del vecindario y promover espacios para brindarles una taza de leche junto con un plato de comida.

Por Gonzalo Larrea y Estrella Rivero

Es viernes y la aguja del reloj marca las tres menos cuarto de la tarde. El intenso resplandor del sol y la brisa húmeda avisan que en un par de semanas llegará la primavera. En una garita, sentada de piernas cruzadas está Araceli, una mujer de baja estatura y pelo grisáceo recogido, que viste una calza negra, remera simple y zapatillas deportivas que espera para acompañar a los periodistas en la visita al barrio.

El día está despejado, breves ráfagas de viento acompañan el trayecto por la calle Florentino Ameghino. Al recorrer el Puente Blanco de Paraná se puede dar cuenta que la luz que refleja reafirma su nombre. Se trata de una estructura de aproximadamente 35 metros con barandas pintadas a agua y cal. Este puente es como una puerta que conecta la ciudad con

los barrios San Agustín y San Martín. Este último también es conocido como El Volcadero, debido a que se encuentra en el área donde se tiran los residuos de la ciudad. El ambiente del lugar contrasta con el día soleado.

Los residuos de basura sirven como fuente de ingresos para muchas personas del barrio que trabajan vendiendo cartón, cobre, plástico e incluso buscando comida en el basural. Al entrar se puede ver una gran cantidad de carteles anunciando la compra y venta de los distintos materiales reciclados, a precios que rondan de los 100 a los 250 pesos. Algunas casas son de ladrillo y otras tantas están hechas con toldos de plástico, troncos y chapa. La calle Florentino Ameghino es de asfalto, pero entre la tierra de los terrenos circundantes sumado al ir y venir de los camio-

nes recolectores de residuos, solo se pueden apreciar piedras y tierra. ***

Araceli Barzola nació en Paraná en 1982. Ha vivido en varios lugares, siempre cerca del barrio San Martín, como por ejemplo la casa de su madre sobre calle Ituzaingó y la de su abuela sobre República de Siria. Luego de casarse con Cali Ledesma hace 16 años, se compró una casita pero como no le gustaba la zona, la vendió y se fue a vivir con su suegra. Finalmente decidió construir su casa en el Volcadero a unas cuadras del Centro de Salud San Martín.

Las personas que conocen a Araceli, tanto como quienes la rodean, pueden percibir que tiene un aura particular. Su apariencia muestra el porte de una persona decidida, una activista barrial y madre de tiempo completo. Una de las característi-

Derecha: Araceli junto a sus dos hijas Angelica y Antonella.

Fotos: Ireí Berduc Fernández

cas que destaca de su encanto son las pequeñas risitas que suelta al hablar con un tono suave. Además, casi siempre está acompañada por su hija más pequeña Ángela, de siete años, que no se despega tan fácil de su madre.

—En el barrio, el vínculo entre madres e hijos no es el que yo estaba acostumbrada a ver. Pero en Ara lo primero que vi fue el amor con el que trata a sus hijas, cómo las cuida y se preocupa —menciona Ana Clara, voluntaria de Suma de Voluntades, una ONG sin fines de lucro que a través del acompañamiento busca promover el desarrollo integral, la vivienda, el trabajo y la educación.

El vínculo con su madre y su abuela dejó una huella muy profunda en Araceli.

—Yo vivía con mi mamá sobre la calle República de Siria.

—Una casa amarilla —comenta Ángela mientras dibuja.

—Pero me crié con mi abuela. Luego de que ella enviudó, nos mudamos a calle Ituzaingó y viví ahí hasta mis 28 años, que fue cuando me junté.

Dos años después llegó su primer gran amor, Antonella y luego de siete años, Ángela, la más pequeña de sus hijas y su fiel compañía en las largas caminatas al centro de la ciudad para hacer mandados o visitar a la abuela.

—La hija más grande de Ara fue la pri-

mera en tener contacto conmigo cuando empecé a ir al barrio. En el transcurso de fortalecer ese vínculo, terminamos relacionándonos entre nosotras —recuerda Ana Clara sobre los primeros encuentros en el barrio.

Araceli cuenta que un día su hermana le consiguió el contacto de El Oreja, el apodo de Roberto Gómez, el presidente vecinal. Ellos trabajaban con las chicas de Suma de Voluntades para construir casas de palo.

—En el año 2014 empecé a trabajar en mi casa, pero con la ayuda del barrio y gracias a Dios, la pude terminar. Tiene piso, revoque y paredes —comenta con una sonrisa orgullosa—.

En el Volcadero, la organización social Suma de Voluntades está presente cada día en la vida cotidiana de los vecinos del barrio, tanto que su presencia se convirtió más en un vínculo de compañerismo y apoyo que en una relación de asistencialismo.

***

Hace ocho años se hizo presente en el barrio San Martín la organización civil La Poderosa, es un movimiento apartidario y sin fines de lucro, que entiende y practica la educación popular como herramienta de transformación, integración y fortalecimiento barrial.

El movimiento de La Poderosa nació en

las villas de Buenos Aires hace 20 años y poco a poco fue expandiendo sus raíces a lo largo de 12 países de latinoamérica.

―Primero se comunicaron con la comisión vecinal y después empezaron a venir las chicas de La Poderosa. Como yo no tenía nada que hacer los sábados, fui y me presenté. Ahí surgió todo ―añade Araceli.

Las mujeres del barrio se encargan de las responsabilidades comunitarias y vecinales. Son quienes usualmente se movilizan, toman intervención frente a las necesidades del barrio y buscan transformar sus espacios.

Como tantas otras mujeres del barrio, Araceli se dedica al trabajo doméstico. A finales de 2016, empezó a ir a una suerte de rueda de convivencia que ocurría los sábados a la siesta en la escuela Normal Superior José María Torres. Se reunía con las demás mujeres del vecindario para poder charlar, discutir y debatir sobre sus temas y qué planes tener a futuro. Una vez que el Centro Cultural Eduardo Galeano o como la gente del barrio lo llama, el Salón de Usos Múltiples (SUM) estuvo disponible-, las reuniones comenzaron a ser ahí.

―El SUM lo construimos con la gente del barrio. Mayormente trabajábamos mujeres, pero también había varones que sabían más de construcción y nos ayudaron

un montón ―explica Araceli.

A finales del año 2019, un grupo de mujeres del barrio trabajaron durante seis meses levantando los muros de este nuevo espacio, propiedad de La Poderosa, convirtiendo el Centro Cultural Eduardo Galeano en una cooperativa barrial.

***

A 1.400 metros del Puente Blanco está el Centro de Salud San Martín, la única instalación sanitaria de la zona. Detrás de este edificio, hay un salón escondido que se suele usar para dar clases de apoyo escolar, coordinado por Suma de Voluntades para niños y niñas del barrio. Este espacio es uno de los lugares más concurridos por Araceli, además de su casa, la de su madre y el SUM

El área de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU) de la Universidad Nacional de Entre Ríos se encuentra realizando el proyecto de investigación Redes de Saberes, dirigido por el doctor Andrés Wursten, docente de la FCEDU Esta investigación pretende analizar las representaciones sociales de trabajadores comunitarios de barrios po-

pulares de Paraná sobre ciencia y tecnología. Parte del proyecto fue identificar las necesidades, demandas y deseos del barrio. Así surgió la propuesta de una huerta comunitaria en conjunto con la universidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Municipalidad de Paraná para resolver las problemáticas que se plantearon.

Araceli participa de las actividades del proyecto además de haber prestado su terreno para la huerta comunitaria.

—Estábamos viendo qué podíamos hacer para poder tener más recursos. Así surgió la idea de tener una huerta comunitaria y yo ofrecí el terreno de mi patio —explica Araceli.

También cuenta que en una de las actividades con el proyecto de extensión de la FCEDU visitó la Facultad y conoció los talleres del Departamento de Mediana y Tercera Edad.

—Yo pregunté si en la facultad se podía estudiar solo con la secundaria incluida, de chusma, pero me dijeron que había talleres para adultos mayores a partir de los 35 años. Había varios, como baile,

Izquierda: Actividad de merienda en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Foto: Referente de La Poderosa

Derecha: Niña jugando en la plaza. Foto: Ireí Berduc Fernández.

narrador o algo así, también recorrimos la biblioteca y la sala donde hacen audio. Me gustaron los talleres, mi intención es hacer algo ahí ―dice Araceli con ilusión en la mirada.

La curiosidad de Araceli por saber los requisitos para poder anotarse a los talleres se debe a que no pudo terminar el secundario. Sin embargo, en 2020 se anotó nuevamente para finalizarlo. —Me anoté para terminar el secundario de noche en la escuela N°20 ―Escuela Primaria Casiano Calderón N°20 ― cuando recién empezaba la pandemia, pero después la dejé. Era muy complicado rendir y cursar desde el teléfono, no tenía paciencia ―explica con tono resignado. ***

A raíz de la necesidad de más de 400 familias del Volcadero, se fundó el comedor Rockito y el merendero Pancitas Felices bajo el techo del Centro Cultural Eduardo Galeano de la mano de La Poderosa. Este lugar es muy importante para toda la comunidad barrial, ya que no solamente provee un plato de comida para las familias, sino que también es un espacio recreativo para los chicos y las chicas. Durante la merienda hay diferentes actividades como proyecciones de película, apoyo escolar y talleres de lectura. Sin embargo, las mujeres que trabajan en la cocina del Centro Cultural muchas veces tenían dificultades para trabajar,

porque eso implicaba dejar a sus hijos solos. Entonces ante esta situación, en 2020 se creó en Argentina el programa nacional Potenciar Trabajo con el propósito de promover el empleo y generar nuevas propuestas productivas y, de esa manera, fomentar la inclusión social para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Un grupo de personas de La Poderosa realizó las gestiones mediante la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que las mujeres en estado de desempleo puedan trabajar mediante el plan Potenciar Trabajo cuidando a los hijos de las cocineras del Centro Cultural.

Por medio de este programa, Araceli cuenta que logró obtener trabajo y que también ayudó a las mujeres que sostenían el comedor y merendero para que funcionara con regularidad. Al mismo tiempo, comenzó junto con colaboradoras del barrio a ofrecer una merienda y actividades cada sábado.

Se realizó durante tres meses una capacitación para las mujeres beneficiarias del programa con profesionales de la salud para enseñar las medidas y cuidados necesarios.

―Nos juntábamos dos o tres veces por semana en el SUM para la capacitación. Venía una chica que nos daba clases sobre la lactancia, de parto y todo lo nece-

COMO BARRIALES SE MANTIENE CASI EN SU TOTALIDAD POR MUJERES.

sario para la crianza ―comenta Araceli. El gobierno de Javier Milei hizo público un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en diciembre de 2023 con la finalidad de recortar gastos. El programa Potenciar Trabajo se eliminó y se decidió reemplazarlo por el plan Volver al Trabajo, Empleo y Seguridad Social bajo el Ministerio de Capital Humano. Esto dejó a quienes eran beneficiarios del plan anterior en las organizaciones sociales sin ingresos mensuales, ya que el Estado considera que es un gasto. En este contexto, quitaron el pago y la obligatoriedad a los trabajadores de asistir a los comedores, merenderos y centros culturales barriales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa del 23 de mayo de 2024 reconoció que, bajo el Ministerio de Capital Humano, retienen más de 5 mil toneladas de alimentos que estaban originalmente destinados a las ONG Desde abril de 2024 que los comedores y merenderos barriales, sustentados por organizaciones civiles, reclaman al Gobierno la entrega de alimentos. En este contexto, la comunidad barrial está llevando a cabo reuniones para debatir sobre la situación y están evaluando cómo pueden sustentarlos por su cuenta. Sin embargo, cada vez menos gente asiste a las asambleas, debido a que sienten que ya no tienen la obligación si no hay un pago mensual por su trabajo.

―Se trabaja con donaciones pero la verdad es que no alcanza, nos quedamos sin recursos ―cuenta una referente del barrio que prefiere mantener el anonimato.

Incluso en esta situación, Araceli recuerda con felicidad momentos en los que el

merendero y el comedor todavía estaban en funcionamiento. Desde mayo de 2024 que dejaron de trabajar, siguieron activos hasta que se quedaron sin recursos. En el intento de seguir ayudando, las organizadoras se encargan de hacer posible la actividad de los sábados junto con una merienda para las infancias.

―Gracias a Ara y las demás chicas, los gurises esperan con ganas los sábados para poder ver una película y merendar ―dice la madre de un niño que participa en las actividades de los sábados.

Araceli comenta cómo fue la planificación del evento que organizaron para celebrar, en agosto, uno de los días más esperados por la niñez.

―Hicimos una fiestita por el Día de las Infancias. Hicimos un flyer con la gente para ver si podíamos conseguir donaciones para poder festejar y por suerte nos dieron. Le dimos hamburguesas y agua saborizada a los gurises. Después a la tarde vieron la película de Moana mientras tomaban la leche. En la fiesta hubo 50 chicos de entre 4 y 13 años.

―Me acuerdo porque justo encontramos una promoción de hamburguesas con pan de 50 unidades ―dice con una gran sonrisa―. Estábamos decidiendo entre pizzas y hamburguesas, pero era más barato lo segundo. ***

Los pequeños momentos de felicidad parecen ser abundantes en el Volcadero, así como menciona Araceli sobre las actividades que realizan desde La Poderosa. Pero también son muchas las necesidades que solo crecen en el contexto que atraviesan.

—Mi primera experiencia fue muy mo-

vilizante, una sabe que la gente come de la basura y es terrible, pero hay un abismo entre saberlo y verlo —dice Ana Clara con un tono de voz firme y gruesa al recordar el impacto que sintió cuando comenzó a trabajar como voluntaria en la organización Suma de Voluntades. El informe publicado por el Observatorio de Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) en agosto de 2024 muestra que en el Gran Paraná, provincia y zonas aledañas, hay un 50,5% de pobreza y un 13,4% de indigencia.

—La última vez que fui, una de las nenas que asistía a nuestras actividades vino re contenta a mostrarme que había encontrado una manzana. Cuando la vi me di cuenta que estaba en las condiciones que uno en su casa la tiraría a la basura. Esa situación me partió al medio y ya no pude ir —comenta Ana Clara con una expresión preocupada.

El trabajo que realizan tanto las organizaciones sociales como barriales se mantiene casi en su totalidad por mujeres. Logran que muchas de las familias que viven en la pobreza e indigencia puedan llegar a tener un plato de comida o una merienda.

Así como el Puente Blanco brilla a la luz del sol, la deslumbrante voluntad de una mujer como Araceli ilumina las esperanzas de niños que están en situación de necesidad. Es la voluntad de una madre, esposa y amiga que quiere aportar desde su lugar y a través de un trabajo colectivo a poder transformar realidades que permitan mejorar de sus propias vivencias.

La labor comunitaria de Mara Robin

La referente y presidenta vecinal del barrio Los Berros creó hace 16 años el merendero y taller comunitario Lucerito Sus acciones están motivadas por el deseo de darle a la gurisada del barrio una salida, por eso la militancia es un pilar fundamental en su vida. La necesidad de que las infancias tengan un plato de comida se refleja en su propia historia.

— Por Angelina Chanzi, Gimena Emeri, Lorenzo Gaggero —

Cuando suena el despertador lo primero que piensa Mara Robin es: “¿A quién le tenía que enviar mensajes? ¿Qué notas hay que hacer y entregar? ¿Qué actividad se hace hoy? ¿Están todos los materiales para hacerla?” Porque no es lo mismo si es merienda o una comida, si se hace una fiestita o una reunión. Dónde ir, encuentros socio comunitarios por pautar y recordatorios que enviar a sus compañeras son preocupaciones de todos los días. Más ahora que cada una se las rebusca para ganar un mango y les queda menos tiempo para hacer todo.

–Soy una persona terca, porque por ahí muchas cosas no se dan pero siempre insisto e insisto. Y disfruto de todo lo que hago, de lo que tengo, de cada cosa: de mi familia, de los gurises del barrio y del fruto de mi trabajo. Esta es mi vida y no conozco otra forma de vivirla –asegura Mara. ***

La frontera sur del Barrio Anacleto Medina vió nacer a Mara el 14 de octubre de 1979. Allí asistió a la escuela religio-

sa San Martín de Porres, que actualmente es San Antonio María Gianelli. De adulta terminó sus estudios con el plan FinEs, que permite a los mayores de 18 años empezar y/o terminar los estudios obligatorios cuando les quedan algunas materias para finalizar la escuela primaria o secundaria, en el Complejo Comunitario del Barrio Mitre. Por cuestiones familiares se mudaron a Nogoyá, pero la carencia de trabajo en aquella ciudad ubicada a 107 kilómetros de la capital de Entre Ríos los hizo regresar a Paraná. En 2002 se instalaron en la Villa 351 donde Mara cuenta: “Llegamos con una mano atrás y otra adelante”. En 2007 llegó al Barrio Los Berros y fundó el merendero Lucerito, llamado así en referencia al Lucero del Alba “porque en esa época se me fue un familiar”, cuenta Mara. La idea inicial fue atender la necesidad alimentaria de la gente de la zona, después surgió la motivación por sacar adelante a la gurisada, y se terminó convirtiendo en la presidenta vecinal en 2019. –¿Cuáles son las demandas más ur-

gentes para trabajar en el barrio? –Todas las políticas que tengan que ver con diferentes programas tendrían que tratarse un poco mejor y siempre trabajar con el barrio. El tema es que hay gente que nunca llega y si no se trabaja con el barrio desde el barrio, es difícil. Por ahí la gente no lo entiende, pero si caminás los asentamientos te das cuenta por qué tiene que ser todo urgente. UNICEF largó los números de que hay gurises que no comen de noche, y es cierto –dice en referencia al comunicado que emitió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia el 13 de agosto de 2024, donde se explicita que 1.000.000 de chicos y chicas en Argentina se van a dormir sin comer–. De día ya los salva la escuela, los merenderos, pero: ¿y los fines de semana? Ahora en la barriada nadie está pensando en comprarse zapatillas, ropa ni nada de eso. Todo el mundo está pensando en qué le va a echar en la olla. No todos nacemos en las mismas condiciones. Hay un montón de barrios populares que están sin luz, sin agua, sin nada. Todos tienen el mismo derecho. Si no vivís en el centro no te dan bolilla. Siempre digo que estamos aislados.

Cuando Mara sonríe se le forman dos medialunas en los ojos, que están es-

condidas tras un par de lentes con aumento. Su cabello negro está recogido en una colita baja y su estatura es inversamente proporcional a su labor. Tiene 44 años, tres hijos, dos nietas y un compañero, con quien eligió caminar su vida. Vive en la cortada 382, ahí donde está su familia, el merendero que vió nacer y a las niñas y niños que quiere como una madre. Su voz es dulce pero firme. Es fácil darse cuenta cuando algo le desagrada, como cuando habla de la situación que atraviesa nuestro país en 2024 con la presidencia del gobierno neoliberal de Javier Milei. A pesar de todo, el enojo no le corta la voz, ni le impide expresar sus ideas de forma clara. Más aún, potencia su fuerza y se condice con el desgarro de lo que cuenta. –Tenés que tener corazón para tener comida guardada mientras hay gente que la está pasando muy mal, personas en situación de calle que se están muriendo, gurises que están muriendo. Y los comedores luchando a duras penas, porque muchas veces las compañeras ponen de sus bolsillos, sacan de donde sea si falta algo– señala la presidenta vecinal.

En junio de 2024, se acusó a Pablo De La Torre, secretario del departamento de Niñez, Adolescencia y Familia ubicado dentro del Ministerio de Capital

Humano, por no repartir los alimentos correspondientes a diferentes comedores comunitarios del país. Estos alimentos no entregados estaban alojados en 2 depósitos ubicawdos en Villa Martelli (Vicente López, Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). ***

En el predio cultural y deportivo Los Berros se encuentra una cancha de fútbol bien potrera, donde el campo de tierra marrón clara está marcado por las suelas de distintas zapatillas y, de vez en cuando, por algún par de pies descalzos. De repente, cuatro perros aparecen de la nada, ladrando con energía para anunciar su presencia. –¡No se asusten que se hacen los malos nomás!– dice enérgicamente la mujer que preside la comisión vecinal. Al fondo, un galpón de chapa gris domina el paisaje como una casa en la esquina de un cuadro antiguo. Allí, sobre un largo tablón de madera, al que el sol le fue robando el color, el mate lavado de Mara espera a que sus largas respuestas terminen para ser cebado nuevamente. La luz se abre paso por la rotura del ventanal, producto de algún intento de arrebato. “Queremos cuidar nuestras herramientas por si en algún momento se puede retomar el proyecto de construcción, porque si nos roban, no las recuperamos más”, dice Mara, mientras la preocupación se adueña de su rostro. En este lugar se nuclean actividades para cuatro espacios diferentes del barrio: Merendero Lucerito, Nuestros Niños, Merendero Huellitas y Merendero Las Piedras.

En 2007, bajo la sombra de un árbol de mora y con pocos recursos, comenzó la

iniciativa que, en septiembre de 2024, permite dar un plato de comida a 80 chicas y chicos del barrio, en quienes Mara ve reflejada su propia infancia: “En ese momento no hubo alguien que moviera el avispero en el barrio para armar algo, que haya una olla o nos trajera agua”, dice Mara, recordando que cuando vivía en Anacleto tenían que ir hasta la plaza donde había una canilla comunitaria para obtener agua.

Su niñez estuvo lejos de ser pacífica: entre ajetreadas idas y vueltas se fueron gestando en ella las ganas de hacer algo por aquellos que, como sus palabras lo indican, todavía siguen siendo invisibles.

–¿Tu interés por sostener esto tiene que ver con tu historia familiar?

–Sí, porque me crié muy pobre y viví todas las necesidades. Entendiendo eso uno puede llegar a comprometerse. La militancia es difícil porque vas dejando la vida ahí, ahora bajó un montón porque la situación es complicada. Pero en medio de todo eso está la gurisada y alguien lo tiene que hacer. Así que resistimos con lo poco que tenemos.

***

“Cuando empezamos con el comedor comunitario era con miedo, porque dormíamos al aire libre y pensábamos que iban a venir los gendarmes a matarnos, aunque ya se habían ido”, dice Mara entre risas. Ubicado a unas cuadras del merendero Lucerito, se encuentra el Predio Cultural y Deportivos Los Berros. Este último, durante la última dictadura cívico militar argentina entre 1976 y 1983, funcionaba como un centro de detención clandestino. En un principio el lugar perteneció a Gendarmería Nacional y luego fue del Municipio de Pa-

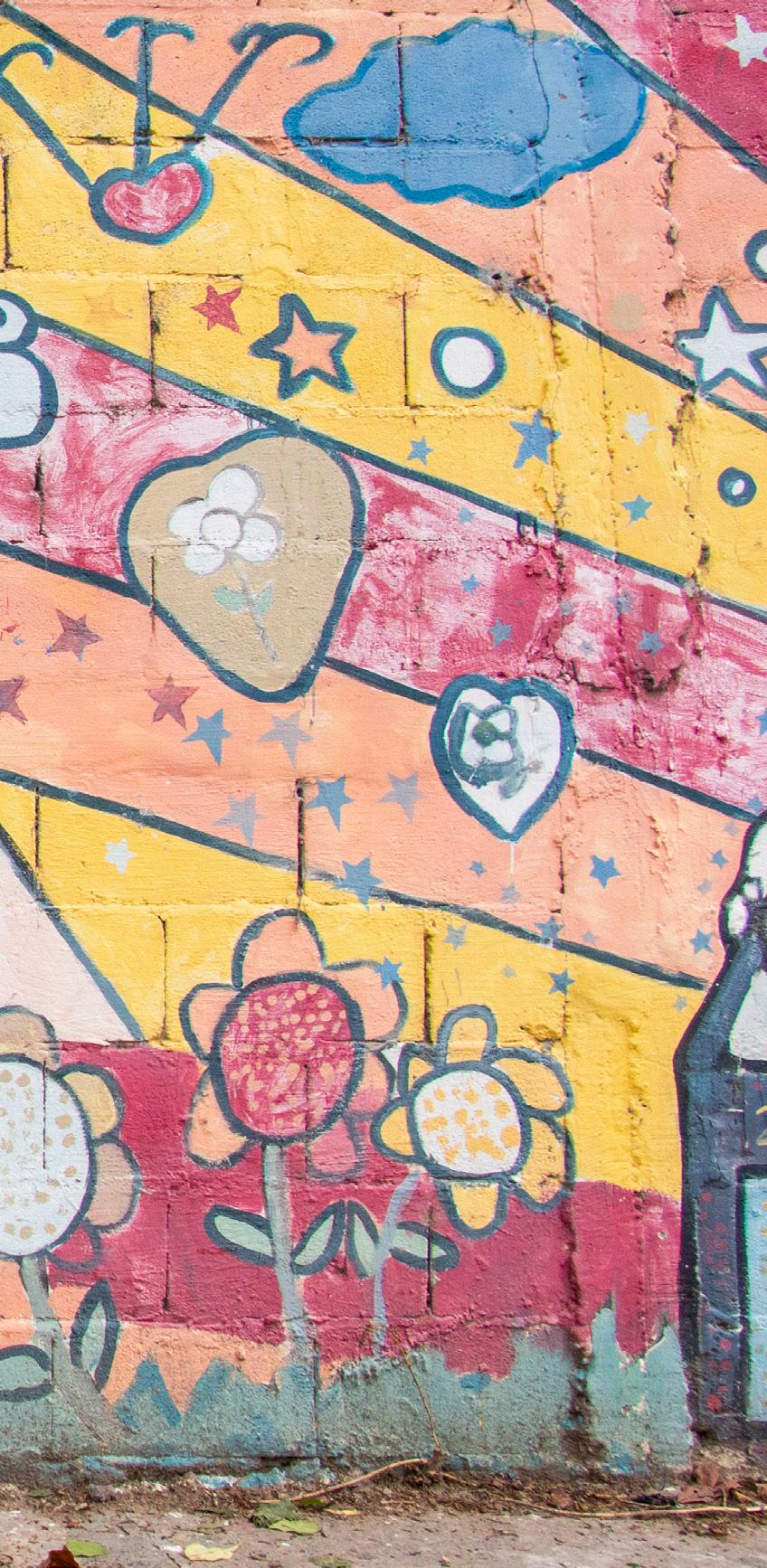

raná, en ese entonces se desarrolló el Programa Pro Huerta. Más tarde sería destinado a un cementerio municipal, pero ante la falta de un espacio verde en el barrio, Mara y sus compañeras se plantaron frente a gendarmería para reclamarlo. Desde fines de 2019 tienen un comodato de diez años. –¿Y sabés la historia detrás de eso? –Sí, vino María Luz Piérola y nos contó todo. Después unas gurisas de Extensión –se refiere a integrantes de la Universidad que se vinculan con el grupo a través de propuestas de Extensión–buscaron más información del tema e hicieron un mural del otro lado del baño– dice Mara, destacando la importancia de la figura de Piérola, una militante de derechos humanos que, cuando era estudiante secundaria durante la última dictadura cívico militar, fue detenida y secuestrada además de perder a un hermano que fue fusilado. María Luz es hija de la escultora ya fallecida Amanda Mayor que hizo el Monumento a las Madres en la Plaza Saénz Peña, lugar desde donde cada 24 de marzo salen las movilizaciones en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una cortada que no tiene final desemboca en el predio. El verde impregna cada rincón. Pareciera que los árboles forman muros contra el exterior, ubicados estratégicamente para proteger este lugar. Como un punto en el mapa, se alza un gran galpón con techos de chapa. Frente a este se encuentran los baños, una puerta abierta bifurca los espacios: a la izquierda el de mujeres y a la derecha el de varones. Las paredes que los contienen están empapadas por el arte. En una de ellas, con grandes letras rojas y negras, se lee: “Mirá que

los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo”. En la que está del otro lado se dibujaron cinco puños que extienden raíces y se hacen uno con la tierra, brotan de ellos tallos verdes y en el fondo celeste se destacan pañuelos blancos que se asemejan a palomas libres. En una esquina con letras finas se lee: “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”.

Dentro del Merendero Lucerito, además de la cocina y merienda, existen unidades productivas de panificación, Manos mágicas, y de textil, Mil Puntadas. También está Brotecito, un espacio de cuidados para bebés a partir de los tres meses hasta los tres años. Allí se construyó una linda comunidad de mujeres. Aunque al principio iban únicamente a cocinar, ahora generaron un vínculo porque “las ollas en general te acercan, son para hacer terapia, ahí te contás todo con tus compañeras y surgen muchas cosas, muchas ideas”, cuenta la presidenta vecinal. Entre todas estas mujeres proporcionan 120 viandas y procuran que las familias puedan comer en sus casas.

–Porque lo ideal es que la gurisada coma con su familia en su casa, en su mesa. Ese vínculo no se tiene que romper. Hay una necesidad, por eso existen

los merenderos. Pero no deberían de existir –explica Mara.

Llegando por la calle Moisés Lebensohn y doblando a la izquierda, está la cortada 382, una calle de tierra flanqueada por una fila de viviendas construidas a pulmón con el esfuerzo de sus propietarios. Los niños juegan al fútbol en la calle mientras los perros, siguiendo el refrán: ladran pero no muerden. A pocos metros, las puertas vidriadas del Merendero Lucerito se abren al paso de quienes llegan. A las 17:30 el lugar se prepara para celebrar el Día de la Primavera junto a las infancias del barrio. El festejo tiene de por medio juegos, música, regalos y, por supuesto, una gran merienda. Cada tanto, un par de cabecitas curiosas se asoman para preguntar si ya arrancó la fiestita: –A las seis los llamamos para que vengan a comer, vayan avisando– dice una compañera de Mara.

El lugar, compuesto por cuatro paredes de color verde manzana, tiene en su interior dos largas mesas de madera teñidas por los manteles, las galletitas y los vasos tematizados con dibujitos animados, llenos de jugo frío para combatir el calor de la tarde. En un rincón, un grupo de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre

Evento Solidaridad en cocción organizado por UADER. Fotos: Tomás Ferreira.

Ríos (UNER) prepara una mesa de pinturas con una gran variedad de tatuajes temporales y ensayan maquillajes para hacerles a los chicos y chicas del barrio. Pegado a una de las paredes, un alto mueble alberga en sus estantes dos grandes pilas de regalos que se repartirán para cerrar una intensa jornada de trabajo, pero que recompensa a todos los involucrados al ver a los chicos reír, jugar y disfrutar un rato.

La militancia política es otro aspecto esencial en la vida de Mara. Desde antes de la creación del Merendero, su dedicación al bienestar social era notoria. En un contexto donde Los Berros carecía de recursos y oportunidades, ella se convirtió en una figura clave para organizar actividades que beneficiaran a la comunidad. “Cuando comenzamos, dedicábamos todo el tiempo para las fiestas de la primavera y la infancia. Era una forma de juntar un peso para ayudar a los chicos del barrio. Siempre rogábamos al municipio por una caja de leche y vendíamos pollo para financiar los talleres. Era una lucha constante”, explica Mara. A medida que el contexto se tornaba más complejo, decidió unirse al movimiento La Dignidad, que lo considera el mejor espacio que ella y sus compañeras tuvieron. Sin embargo, en 2018, el movimiento se fracturó, dando paso a Nuestra América. “Tuvimos que ceder el nombre y eso nos enojó”, confiesa. A pesar de las dificultades, Mara considera que la posterior fusión con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fue necesaria: “En este contexto lo mejor que nos puede pasar es unirnos a otra organización. Aunque perde-

“LA MILITANCIA ES DIFÍCIL PORQUE VAS DEJANDO LA VIDA AHÍ. EN MEDIO DE TODO ESO ESTÁ LA GURISADA Y ALGUIEN LO TIENE QUE HACER. ASÍ QUE RESISTIMOS CON LO POCO QUE TENEMOS”.

mos parte de nuestra identidad, seguimos luchando por nuestros derechos”. ***

Uno de los recuerdos que Mara tiene muy marcado en su mente es la vez que junto a sus compañeras, luchando por el derecho a la vivienda, se encadenaron dentro de Casa de Gobierno. En 2007 la cortada donde viven sufría fuertes inundaciones, debido a una zanja que aún continúa allí. En aquel momento, ante la promesa de que iban a entubar todo para que esto no continuara ocurriendo, los trasladaron hacia otro lugar del barrio. Antes de irse “había seis casitas de material y lo otro era rancho”. Bajo la excusa de que ningún intruso las ocupara, las derribaron. Luego de cuatro meses seguían sin respuesta. Frente a esto, la única alternativa que encontraron fue ir hacia Casa de Gobierno para que les otorgaran una solución a las personas damnificadas. –Luchamos todas las familias para que nos den un techo a cada uno y conseguimos ver las 15 casitas. A partir de ahí, empezamos a trabajar juntos por el barrio: por el agua, la luz, por todo.

El día llega a su fin, pero para Mara la jornada no termina. Cuando el silencio comienza a caer en los grupos de WhatsApp y nadie más escribe, ella siempre es la primera en romperlo. Así lo cuenta Susana, su compañera de olla hace más de 16 años. Cuando el sol se pone sobre el predio de Los Berros, y el eco de las risas infantiles se disuelve en el aire, Mara sigue ahí, insistiendo. Porque la esperanza no tiene final, y su lucha tampoco

La vida de Mara Robin está tejida con

los hilos del barrio, sus luchas diarias y las risas de los niños que llenan el merendero Lucerito. Aprendió que el trabajo comunitario es tan incierto como el día a día, y que, aunque los recursos escaseen y el peso de las responsabilidades sea abrumador, siempre hay espacio para compartir un mate lavado y unas palabras con las compañeras que, como ella, no se rinden. Para Mara, la vida es eso: resistir. Lo deja claro en cada gesto y palabra:: “Esta es mi vida y no conozco otra forma de vivirla”.

María Cecilia se destaca por su compromiso social y su rol activo de madre emprendedora. Desde 2013, ha sido un pilar fundamental en el Centro Cultural “La Casita de los Gurises de mi Barrio”, donde trabaja para garantizar a la gurisada del barrio Mosconi 1 el acceso a espacios de juego, recreación y aprendizaje. Actualmente se desempeña como comunicadora residente en el Hospital de Salud Mental (ex Roballos).

Sharon Castillo y Candela Cabré

Sobre la calle Antonio Franzotti al 1.800, resuena el repiqueteo seco de unas chancletitas verdes que se desplazan velozmente. El calzado levanta tierra con cada arrastre apresurado y el polvo se mete entre los dedos de quien lo viste. Los pies hiperactivos se clavan en la vereda de cemento y unos ojos del color de las almendras, redondos como monedas, miran con curiosidad. –¿Ustedes son de La Casita? –Una vocecita aguda irrumpe el silencio siestero del barrio.

Parada frente a la pared pintada de colores brillantes, una nena de seis años observa con las pupilas dilatadas a dos recién llegadas. La niña tiene los cabellos largos y finos, de un color castaño brillante, descuidadamente recogidos en una cola baja. Lleva puesta una remera demasiado grande para su pequeña figura y el cuello le baila sobre el hombro izquierdo, dejándolo al descu-

bierto. Con una de sus manos, sostiene fuertemente una bolsita.

–Sí–. La respuesta sale de las bocas de las visitantes sin pensar.

El breve intercambio es interrumpido por los gritos de cuatro niñas de unos 12 años que juegan frente al mismo edificio. Las nenas se hacen cocochito unas a otras, discuten y vuelven a amigarse para sacar una selfie.

–¿Hoy abre La Casita? –Vuelve a preguntar la nena de las chancletitas. Las dos jóvenes recién llegadas a ese espacio vuelven su rostro hacia abajo, donde la muchachita aún aguarda una respuesta. Se observan, vuelven la mirada a la puerta verde y amarilla y luego hacia la figura de noventa centímetros que las interroga.

– No, no. Mañana.

–¿Cuánto falta para mañana?

La puerta frente a la que se produce la charla, se abre bruscamente y una

mujer de baja estatura, piel tostada y ojos brillantes color café se asoma por la entrada.

–¡Mica! –Dice con los cachetes alzados en una enternecida sonrisa. –¿Qué haces acá?

La niña, deja entrever una fila de dientes blancos, toma carrera levemente y hace un intento de zambullirse de lleno en aquel refugio colorido. La mujer, con una mezcla de sensibilidad y firmeza, la detiene con un gesto cariñoso.

–¿Cuándo abre La Casita? –Cuestiona la pequeña frustrada al no poder cumplir su objetivo.

–Mañana Mica. El sábado tenemos la fiestita del Día del Niño, no te olvides –le responde la mujer y la rodea con sus brazos tatuados, en un cálido abrazo.

Cecilia nació en San Justo, Santa Fe, en 1984, pero si le preguntan a ella tiene la ciudadanía entrerriana desde el año 2003 y encarna la esencia de estas tierras. Su viaje hacia la región comenzó cuando decidió trasladarse a Paraná para cursar sus estudios superiores, un paso que marcó profundamente su conexión con Entre Ríos y desde entonces, vive la vida como una paranaense más con su hijo de 14 años y dos gatas de la misma edad: entre mates amargos, agua de río y calles empinadas. Parte de su vida se entrelaza con este lugar gracias a su familia materna, que vive en Concordia, Entre Ríos y le proporcionó un sentido de pertenencia tan sólido como si hubiera nacido en esta provincia.

Actividad de títeres y juegos en La Casita. Foto: Sharon Castillo.

Chula es licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo y su historia demuestra que el conocimiento debe sobrar en lugar de faltar. Esta filosofía la ha guiado en sus estudios, donde combinó su formación académica con una profunda inmersión en procesos culturales. Su habilidad para comunicar y educar fue un recurso importante en el ámbito de la enseñanza, al cual dedicó 15 años de su vida. Sin embargo, su verdadera vocación la llevó a explorar el periodismo comunitario, particularmente en el ámbito de la radio. Desde 2013, es un pilar fundamental en el Centro Cultural “La Casita de los Gurises”, ubicado en el barrio Mosconi 1 de Paraná, este espacio forma parte

del movimiento nacional Cultura Viva Comunitaria desde 2019. Chula asumió un nuevo rol en su vida: el de extender la cultura a los sectores excluidos de la sociedad. Griselda Anzola fue quien la invitó a unirse al proyecto. “Gri” como le dice Chula, fue una trabajadora social y referente del laburo comunitario a nivel ciudad, que trabajó en el barrio desde 2001 en diferentes programas antes de la creación del espacio cultural. Anzola falleció de cáncer en 2018

—Dejó un hueco cuando falleció porque hacía una gestión enorme que no hemos podido recuperar. Es una especie de faro. Cuando algo no sale siempre me pregunto: “¿Que haría Griselda?”

—¿Cómo empezaste acá?

—Ella nos agarró con otros estudiantes y nos invitó a este proyecto, tenía plata para pagarnos. Me ofreció trabajar con títeres y cuando le conté que era Técnica en Comunicación me dijo: “Ah no, yo tengo un puesto para vos en un taller de radio” –cuenta Chula con nostalgia—. Cecilia se sumergió rápidamente en la realidad del barrio, trabajando en La Casita y enseñando radio en la Escuela Esparza, que se encuentra en diagonal al Centro Cultural.

En septiembre de 2024, ingresó como residente en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná (ex Roballos), como comunicadora interdisciplinaria junto con especialistas de la rama de la psicología, la medicina, la enfermería, terapia ocupacional y trabajo social. Su objetivo es formarse durante cuatro años en salud mental comunitaria, estudiando y trabajando en el nosocomio. Quienes conocieron a Cecilia, guardan siempre un buen recuerdo de ella. Elías Moreira fue compañero de trabajo en el Taller de Producción Periodística de quinto año de la Licenciatura en Comunicación Social. Sobre ella, comenta: “Chula es profesional, emprendedora, madre presente y amorosa. Muy trabajadora con permanente compromiso social y un sentido profundo y contrahegemónico de la realidad popular”. Además, recuerda: “Viajaba de mochilera junto a su hijo, hacía artesanías y siempre se la rebuscó para llegar a fin de mes y darle a él una vida digna”.

Al abrir las puertas de La Casita, Ceci-

lia recibe con una sonrisa radiante que va de oreja a oreja. Con una confianza contagiosa y un beso afectivo exclama: “¡Pasen, pasen!”. Su tono de voz exaltado y acogedor invita a quedarse y envuelve a quienes llegan al lugar en una sensación de bienestar inmediato. La muchacha de tez morena luce una camisa roja vibrante, tan intensa como su personalidad y unos pantalones verdes de buzo. Entre risas, ella bromea sobre su apariencia y dice: “Estoy re crota para una foto hoy”.

En la entrada se encuentra un gran cartel de colores que grita “Bienvenides”, que no solo recibe a los que habitan este lugar diariamente, sino que invita a cruzar hacia un espacio donde se entrelazan la alegría y la imaginación con la solidaridad de quienes trabajan allí. Las paredes están adornadas con una constelación de dibujos, cada uno de ellos tiene un universo personal, capturando sueños y fantasías en trazos un poco desprolijos, pero sinceros. Las ilustraciones no solo embellecen el entorno sino que también le dan un sentido de pertenencia, la esencia de cada niño parece flotar en el aire, en una atmósfera de pura creatividad. El espacio de juegos, con sus estantes repletos de libros, se convierte en un mar de cuentos y aventuras que guardan los secretos de los pequeños que asisten al lugar.

En la sala principal, cuelga una wiphala, emblema que identifica a los pueblos originarios y flamea en todo su esplendor. Sus colores representan el cosmos, los animales, las plantas, las piedras, los runas (hombres) y la vida en armonía. Detrás del símbolo se encuentra la cocina y una pequeña puerta que lleva a un pasillo irregular. Adelante, la figura de la Chula, recorre con destreza el camino discontinuo, mientras cuenta a qué se destina cada habitación y se disculpa repetidamente por el desorden. Al final del estrecho corredor, entre el pasillo y el cuartito de depósito, se encuentra el espacio de trabajo. Allí, dos mujeres preparan sorpresitas llenas de caramelos: son Yorka y Cami, las compañeras de Chula.

Cecilia corre descuidadamente las golosinas y apila los papeles para hacer espacio, toma una de las bolsitas entre

sus manos y pregunta: “¿Quieren mate, chicas?”. Deja caer en el aire una invitación sencilla pero cálida, antes de abrir las puertas de su rica historia que está a punto de compartir. ***

Muchas de las personas que trabajamos en espacios comunitarios nos obsesionamos un poco con el laburo y damos mucho más de lo que podemos —dice Cecilia, jugando a reírse de su situación, aunque sabe que ella y sus compañeras mantienen La Casita con pura voluntad.

A comienzo de año, los encargados del Centro Cultural preguntan a las familias de los chicos a qué escuela asisten, en qué grado están y cuáles son sus horarios. Este proceso ayuda a coordinar las actividades de manera que los chicos puedan salir de la escuela y participar de los distintos programas. Sin embargo, en el pasado, la Casita desempeñaba un papel más activo en el seguimiento escolar, gracias a las visitas de trabajadoras sociales que mantenían un registro detallado y personalizado de cada niño. Hoy en día, esa función ya no es posible en la misma medida, debido a la falta de apoyo del Estado y la pérdida de personal.

Las organizaciones que solían brindar talleres y actividades recreativas han tenido que adaptarse a las necesidades urgentes de la población. “En la pandemia repartíamos bolsones y se armaba una fila enorme de gente. Ese nunca fue el rol de La Casita, pero se hizo porque era la necesidad en ese momento”, explica Cecilia.

—Cuando intervenía el COPNAF — dice refiriéndose al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia— era otra la violencia. Muchos pibes vienen de contextos familiares totalmente disueltos y eso complica el trabajo con los gurises que tienen otras realidades —comenta Cecilia con bronca y angustia.

***

Mientras habla, Chula gesticula de manera pausada, utiliza las manos para marcar la cadencia de sus palabras. Una vez que la conversación adquiere la profundidad suficiente, surge el tema de las problemáticas que atraviesan las infancias que asisten a los talleres del

Izquierda: Cecilia junto a Camila y Yorka preparando regalos en La Casita.

Derecha: niña jugando.

Fotos: Sharon Castillo

barrio. Cuenta sobre las veces que fue referente de personas internadas por adicciones, las oportunidades en que recorrió Paraná de punta a punta para buscar una persona, incluso asegura haber tocado la puerta de los narcotraficantes para preguntar por alguien desaparecido.

—El trabajo comunitario implica mucho cuerpo y años de laburo a largo plazo que no se ven

—dice Chula con la mirada levemente perdida en el horizonte, entremezcla la seriedad de sus palabras con una sonrisa nostálgica.

—¿Hasta dónde te involucras con La Casita?

Antes de responder, Cecilia mira a Cami y a Yorka que siguen preparando sorpresitas. Entre las tres se lanzan una mirada de complicidad y ríen, las chicas continúan colocando caramelos dentro de las bolsitas de papel. Chula responde:

—Me ha costado el cuerpo, es muy difícil y ahora creo que estoy en un momento donde puedo aprender a asentarlo un poco más. Para mí es un problema eso de hasta dónde, cuesta, es un aprendizaje y creo que está bueno laburar en equipo para autorregularse —vuelve la mirada a sus colegas, las observa con cariño, como si su corazón intentara expresar a través de sus ojos la felicidad de tener a sus compañeras consigo— Nos decimos mutuamente porque ellas también lo dan todo.

La intensa y dinámica forma de trabajar transforma cada jornada en una experiencia única. Yorka y Cami describen un día con Chula lleno de diversión y energía, pero también de momentos de

frustración. Antes de iniciar los talleres, se aseguran de que todos estén relajados, compartiendo mate y creando un ambiente de contención para quienes llegan con otras preocupaciones.

–¿Cómo es trabajar con Chula?

–Yo me voy si quieren –dice Chula y suelta una risotada

–Es una montaña rusa ¿Un día? ¿O cuántos a la semana? –pregunta Cami y le lanza una mirada cómplice a Yorka –es intenso, divertido. Siempre tenemos un momento de catarsis entre nosotras.

—Es una contención para nosotras, que venimos con mil cosas de afuera

Más allá de los desafíos, se construye un espacio de confianza y complicidad, cada risa y lágrima se convierten en un paso al bienestar colectivo. Así se logra transformar la labor en un viaje compartido con todos sus colegas. Además de su trabajo en los talleres, Chula organiza actividades comunitarias, como peñas y la feria del Taller Overo, que funciona en La Casita. También realiza trabajos junto a Camila en colaboración con la Biblioteca Caminantes. Esta es una actividad barrial y comunitaria intensa que surge a partir de un colectivo formado por vecinos. En sus primeros pasos no había lugar físico, pero actualmente se encuentra en el barrio Los Gobernadores, de Paraná. Su objetivo es promover la lectura y ofrecer diversas actividades, con un perfil social y comunitario. Funciona a partir de colaboraciones y donaciones de vecinos. ***

En la lucha por garantizar los derechos culturales, recreativos y de juego de la gurisada, el sentido de comunidad se

“LO MÁS IMPORTANTE ES QUE LOS GURISES TENGAN UN ESPACIO, DONDE JUGAR, DONDE APRENDER”.

convierte en el principal aliado. Al abordar las problemáticas que enfrentan los niños y niñas en los barrios, es crucial enfocarse en la creación de espacios accesibles donde puedan jugar, aprender y explorar su creatividad.

“Lo más importante es que los gurises tengan un espacio, donde jugar, donde aprender cosas que no les enseñan en la escuela, donde tener un taller de arte como tiene cualquier gurí del centro”, explica Chula.

El acceso a estos espacios se convierte en un desafío, muchas veces los recursos y las actividades se concentran en áreas más privilegiadas. Por ejemplo, aunque el teatro puede ofrecer entradas gratuitas, ¿cómo se transporta a un grupo de niños desde el barrio hasta el centro?

Chula y sus colegas, luchan constantemente para que el Estado destine recursos y apoyo a las iniciativas que impactan en la vida de las pibas y los pibes en sus propios barrios. Para las chicas, la cultura comunitaria no es lo mismo que la del espectáculo. Cecilia asegura que se trata de construir junto a las niñeces y hacer “lo que a ellos les gusta”, respetar sus intereses y realidades. La referente barrial colabora con diversas organizaciones, como la nombrada anteriormente biblioteca Caminantes y el merendero Lucerito, para fortalecer esta red y llevar adelante diferentes proyectos.

Las calles de tierra se llenan de vida, pero también de polvo que se levanta al paso de los pocos vehículos que las recorren. Las casas, construidas con materiales sencillos como ladrillos de adobe y techos de chapa, se alinean de manera desordenada, cada una con propio toque personal, como la de una pintura desgastada. Es viernes, el calor se impregna en el cuerpo de las tres voluntarias que ubican papeles y cajas de cartón en desuso sobre un escritorio de madera. “Estas son las mugres”, explican. Se trata de los materiales que guardan en La Casita para el taller de arte libre: papel aluminio, crepé y goma eva; rollos de papel higiénico, recortes de cartulinas, tergopol, cablecitos y aros oxidados conforman los materiales de trabajo que utilizarán en esta tarde calurosa.

Las horas transcurren entre las peleas de los gurises que llegan eufóricos de la estudiantina y la calma maternal de Chula que busca que todos comprendan las actividades. En algún momento, Cecilia nos contó que muchas veces piensan en actividades con las cuales no se entusiasman demasiado, porque es difícil que presten atención durante un tiempo determinado si no les interesa. Quizás este sea uno de esos casos, pero las encargadas de La Casita manejan con maestría a los dispersos que corretean por el lugar.

Las agujas del reloj marcan las 18:30 cuando un llanto estridente rompe el

aura alegre del salón principal. Un embrollo de esos que sólo preocupan a los niños, hizo que Mica rompa en lágrimas. La preocupación: algunos se llevaban a sus casas dos “piñatitas” y ella solo una. El motivo de la tensión era una especie de souvenir con golosinas que cada uno había realizado en el encuentro pasado.

—Mica, ellos se llevan dos porque hicieron dos. Vos hiciste uno solo, ¿Te acordás? —intenta explicarle Chula con paciencia mientras junta tazas con restos de flan.

—¡Pero, —hace una pausa para respirar— quería, —otra pausa— otro! — Una lluvia de lágrimas y mocos le empapan la cara.

La Casita está casi vacía, los papeles fueron recolectados por las “seños” y las sillitas descansan apiladas en un rincón. Mientras el aire fresco de la tarde acaricia la piel y las sombras se reflejan en el suelo. Al avanzar por avenida Ejército de Palestina se escucha el ruido lejano de las aves. La garita de la línea 20 asoma al final del camino en una esquina. El sol comienza a esconderse en el oeste y el cielo se tiñe de tonos anaranjados, como un lienzo que intercala colores a cada instante, marcando el final de otro día en este recodo.

La vida de una persona puede cambiar completamente como si de un milagro se tratase. Esto es lo que justamente explora el relato de Gracias, Difunta Correa, de Camila Sosa Villada. Una mujer trans que durante su época de estudiante universitaria en Córdoba se enfrentó a diferentes adversidades y que, con esfuerzo, algo de suerte o una pizca de un milagro, pudo salir adelante. En esta pieza, la autora invita a reflexionar sobre la preocupación de sus padres, el amor y la esperanza, en un contexto desafiante y profundamente humano.

Este cuento es el primero del libro Soy una tonta por quererte publicado en 2022 por la editorial Tusquets, en el que se presentan nueve relatos a lo largo de 216 páginas. Luego de la gran repercusión que tuvo el libro Las Malas publicado en 2019, el relato de Gracias, Difunta Correa también recupera temas como el deseo de pertenencia y la devoción hacia figuras casi míticas. La narración de esta pieza pasa por una transición en la perspectiva, de la tercera persona a la primera persona a medida que se avanza en la lectura y se entremezcla la ficción con la biografía de la autora.

Camila Sosa Villada nació en La Falda, Córdoba, en 1982. Es actriz, dramaturga y escritora transgénero argentina, reconocida por su originalidad en la lite-

Este cuento que forma parte del libro Soy una Tonta por quererte, de Camila Sosa Villada fue publicado en 2022 por la editorial Tusquets. El cuento narra las vivencias de una mujer joven trans que intenta proyectar su vida en medio de distintas adversidades.

— Por Estrella Rivero y Gonzalo Larrea

ratura contemporánea y en la literatura LGBTIQ+. La escritora estudió Comunicación Social y Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Durante ese período como estudiante enfrentó múltiples dificultades mientras trabajaba como prostituta, empleada doméstica y vendedora ambulante.

La autora narra la historia del viaje de sus padres, Don Sosa y La Grace, cuando decidieron visitar el santuario de la milagrosa Deolinda Correa. Pero, ¿a qué fueron al santuario Don Sosa y La Grace? “Fueron a pedir que su hija travesti encontrara un mejor trabajo ¿En qué trabajaba su hija travesti? Era prostituta, por supuesto”, se menciona en uno de los párrafos del cuento. A todo esto, ¿quién es la Difunta Correa? Es una santa popular de San Juan a la que se le dejan botellas de agua para que cumpla deseos. La leyenda cuenta que Deolinda Correa huyó junto a su bebé mientras escapaba de un comisario que la acosaba. Al día siguiente, dos arrieros la encontraron muerta, pero el pequeño logró sobrevivir gracias a la lactancia. Ese fue su primer milagro. Luego de que sus padres pidan un deseo en el santuario, la protagonista obtiene la posibilidad de protagonizar su primera obra de teatro. Podría pensarse como casualidad o podría ser obra de la Difunta Correa. Todo comenzó

con la tesis de una de sus amigas y fue escalando a pasos agigantados. ¿Es el milagro una serie de coincidencias o realmente existen? En Gracias, Difunta Correa, Sosa Villada invita a explorar esta pregunta a través de las experiencias personales de los personajes y sus vínculos familiares. Este relato ofrece una introducción cercana a la vida de la autora y a los obstáculos que enfrentó. Su lectura invita a tener una mirada hacia las vivencias y complejidades de las biografías y comunidades transgénero en la sociedad argentina. También teje una historia muy personal en la que las personas pueden sentirse identificadas, abre la puerta a una reflexión más profunda sobre el poder de la fe y los giros inesperados de la vida. ***

A pesar de que fue escrito hace casi seis décadas, el cuento Como un león de Haroldo Conti que integra el libro Con otra gente, tiene la capacidad de describir y poner voz a la cotidianeidad de un chico pobre que habita en una villa en Buenos Aires.

— Por Gimena Emeri, Lorenzo Gaggero y Angelina Chanzi

Con un lenguaje crudo y vívido, Haroldo Conti nos presenta en Como un león (1967) la historia de Lito, un niño que vive en una villa en la zona de Retiro, ciudad de Buenos Aires. Cada mañana, cuando despierta junto con el sonido de la sirena de la fábrica, se repite a sí mismo: “Levántate y camina como un león”. Narrado en primera persona por el protagonista, el cuento despliega un mundo lleno de tensiones y de sueños aplastados, donde el personaje se enfrenta a su entorno con dignidad, sin renegar de lo que parece inevitable: su destino.

Haroldo Conti, nació en 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fue un escritor, periodista y docente que dejó una huella profunda en la literatura argentina al narrar las historias de los sectores más relegados con un estilo literario realista y descriptivo. Su obra revela una preocupación constante por la gente de a pie, aquellos que habitan los márgenes de la sociedad y resisten desde el anonimato.

El 4 de mayo de 1976, durante la última dictadura cívico militar argentina, Conti fue secuestrado en su casa en Capital Federal. Desde entonces continúa desaparecido. Su figura es un emblema de compromiso literario y social. El estilo directo y honesto, libre de artificios, logra en el cuento Como un león darle voz a la dureza y a la dignidad de los habitantes de la villa. El relato forma parte de la primera obra del libro Con otra gente que publicó el Centro Editor de América Latina en 1967

El Barrio donde vive Lito está habitado por familias que se esfuerzan por sobrevivir en condiciones precarias. A través de un monólogo interno, Lito va narrando la vida en la villa desde sus propios ojos: un lugar duro, pero también un hogar, lleno de gente que, como él, vive con dignidad.

La muerte de su hermano al que mató un policía, la fortaleza y tristeza de su madre, la rutina y promesa a su hermano que lo lleva a la escuela todos los días, se entrelazan para construir la cotidianeidad de la vida de Lito.

Con una narrativa dura y a la vez poética, Conti representa los rincones del espacio que habita Lito. “Levanto la cabeza y respiro hondo el áspero alimento del río. Entonces todo eso se me mete en la sangre y me siento vivo de la cabeza a los pies, como un fuego prendido en la noche”.

La metáfora del león en el título es poderosa: Lito no solo enfrenta la vida con coraje, sino también la muerte que intuye cerca. Para él, vivir “como un león” es mantenerse firme, no solo ante la dureza del día a día, sino frente a la muerte que ronda. Camina esa senda con la dignidad de un león listo para el salto final.

Recomendamos la lectura de este cuento porque, a pesar de haber sido publicado en 1967, su estilo literario así como su propuesta narrativa, resuena en el presente con impresionante vigencia en la descripción de un país atravesado por la pobreza y la exclusión.

Escaneá el QR y visitanos en nuestro sitio web. Allí encontrarás las ediciones anteriores de ALGO MáS

ISSN: 2953-5581