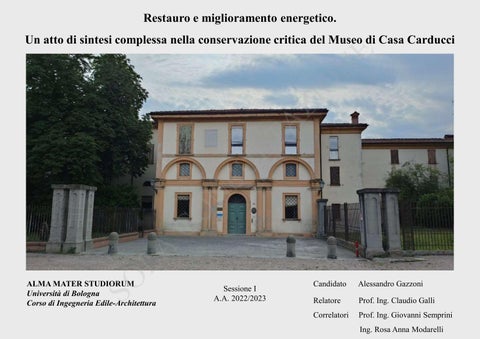

Restauro e miglioramento energetico.

Un atto di sintesi complessa nella conservazione critica del Museo di Casa Carducci

ALMAMATER STUDIORUM

Università di Bologna

Corso di Ingegneria Edile-Architettura

Sessione I

A.A. 2022/2023

Relatore Prof. Ing. Claudio Galli

Correlatori Prof. Ing. Giovanni Semprini

Ing. Rosa Anna Modarelli

Candidato Alessandro GazzoniOBBIETTIVO DELLA TESI

«Il restauro si nutre del dubbio e della conseguente ricerca, richiedendo apertura mentale ed equilibrio, rigore concettuale e insieme spirito pratico. Quindi ciò che si può insegnare è, al massimo, una metodologia d'approccio a problemi che si pongono, ogni volta, in modo diverso»

Restauro e miglioramento energetico.

Un atto di sintesi complessa nella conservazione critica del Museo di Casa Carducci

quale strategia si può adottare per ottenere un equilibrio tra la conservazione del valore storico e il miglioramento energetico?

atto di sintesi complessa =

SOLACONSULTAZIONE

equilibrio tra conservazione del valore storico e implementazione con soluzioni più performanti

criterio metodologico in grado di assistere all’intervento di miglioramento energetico co m e?

Giovanni CarbonaraIL

CRITERIO METODOLOGICO

rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze

analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo

analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo

ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate

stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)

analisi generale dell’impianto esistente

definizione delle esigenze odierne

evoluzione storica del bene stato di fatto del bene

1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene

implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento

implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici

analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica

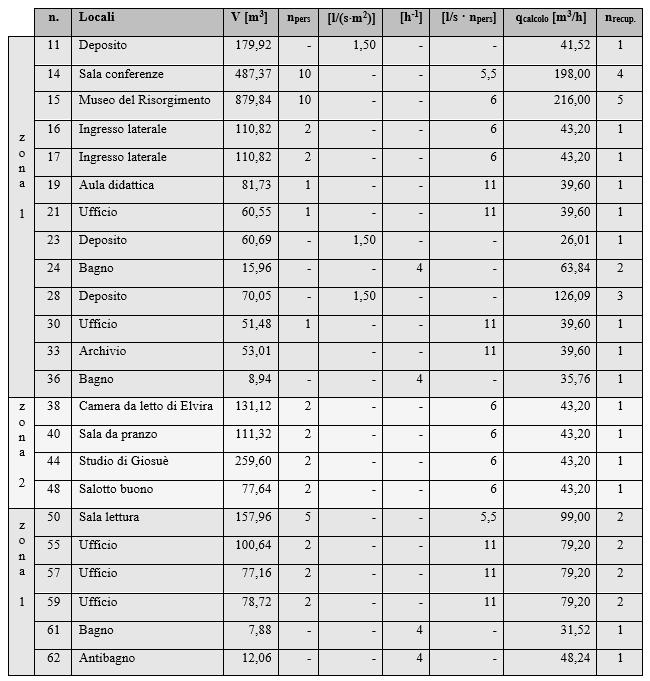

individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso

abaco delle unità stratigrafiche murarie

abaco dei serramenti e dei terminali

SOLACONSULTAZIONE

definizione criterio d’intervento

3. PRECISAZIONE DEGLI

OBBIETTIVI

stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico

definizione benefici d’intervento

4. DECISIONE SULLA

rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica

incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità

azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati

2. RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO

matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona

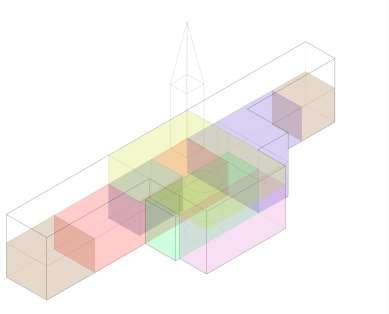

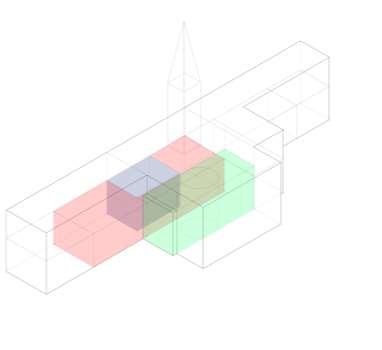

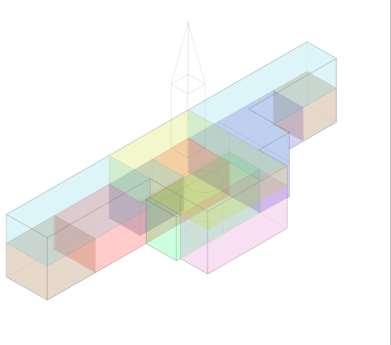

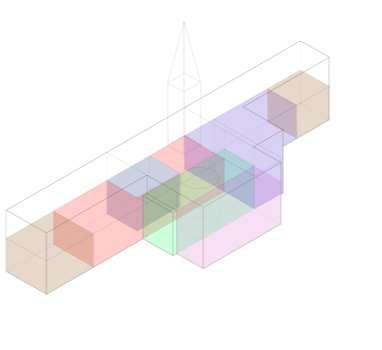

collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità

5. VALUTAZIONE E SCELTA

DELLE MISURE

confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale

analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti

valutazione dell’intervento

6. DECISIONE

IL

CRITERIO METODOLOGICO

rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze

analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo

analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo

ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate

stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)

analisi generale dell’impianto esistente

definizione delle esigenze odierne

evoluzione storica del bene stato di fatto del bene

1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene

implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento

implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici

analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica

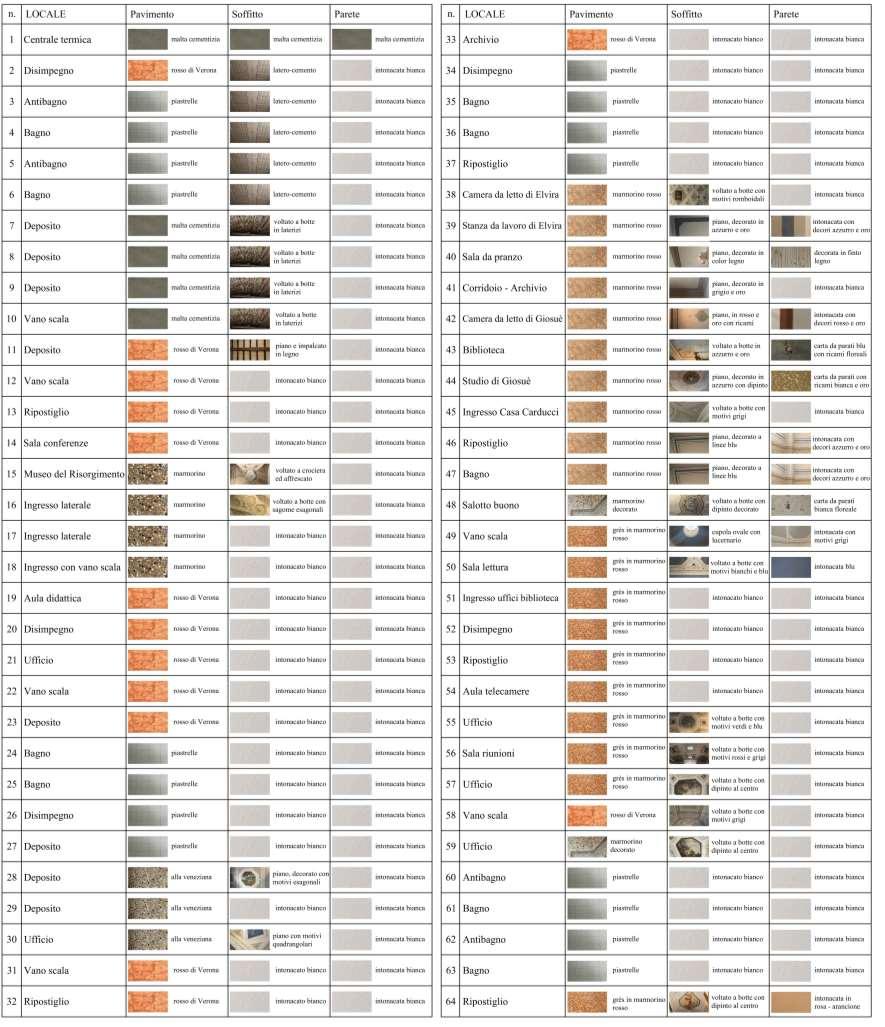

individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso

abaco delle unità stratigrafiche murarie

abaco dei serramenti e dei terminali

SOLACONSULTAZIONE

definizione criterio d’intervento

3. PRECISAZIONE DEGLI

OBBIETTIVI

stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico

definizione benefici d’intervento

4. DECISIONE SULLA NECESSITÀ

DEL MIGLIORAMENTO

rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica

incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità

azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati

2. RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO

matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona

collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità

5. VALUTAZIONE E SCELTA

DELLE MISURE

confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale

analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti

valutazione dell’intervento

6. DECISIONE

IL

CRITERIO METODOLOGICO

rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze

analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)

analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo

ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate

analisi generale dell’impianto esistente

definizione delle esigenze odierne

evoluzione storica del bene stato di fatto del bene

1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene

implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento

implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici

analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica

individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso

abaco delle unità stratigrafiche murarie

abaco dei serramenti e dei terminali

SOLACONSULTAZIONE

definizione criterio d’intervento

3. PRECISAZIONE DEGLI

OBBIETTIVI

stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico

definizione benefici d’intervento

4. DECISIONE SULLA NECESSITÀ

DEL MIGLIORAMENTO

rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica

incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità

azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati

2. RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO

matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona

collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità

5. VALUTAZIONE E SCELTA

DELLE MISURE

confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale

analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti

valutazione dell’intervento

6. DECISIONE

IL

CRITERIO METODOLOGICO

rapporto con l’esistente: coerenze e divergenze

analisi delle trasformazioni dell’opera nel corso del tempo stato attuale (rilievi) e stato di conservazione (indagini tematiche)

analisi delle trasformazioni degli impianti nel corso del tempo

ricerche storico-archivistiche e cambiamento delle esigenze passate

analisi generale dell’impianto esistente

definizione delle esigenze odierne

evoluzione storica del bene stato di fatto del bene

1. INIZIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

individuazionedegli elementi soggetti a vincolo compatibilità, reversibilità e minimo intervento integrazione con il bene

implementazione all’inclusione di conoscenza del monumento

implementazione tecnologica come opportunità anche per beni storici

analisi specifica dell’impianto esistente e visita in centrale termica

individuazionedelle utenze e degli usi in ogni ambiente del complesso

abaco delle unità stratigrafiche murarie

abaco dei serramenti e dei terminali

SOLACONSULTAZIONE

definizione criterio d’intervento

3. PRECISAZIONE DEGLI

OBBIETTIVI

stratificazione secolare è indice di adattamento nel patrimonio storico

definizione benefici d’intervento

4. DECISIONE SULLA NECESSITÀ

rappresentazione dei risultati mediante programma di calcolo calcolo dell’indice di prestazione energetica

incidenza percentuale dei componenti per delineare le criticità

azioni preliminari alla diagnosi interpretazioni dei risultati

2.

RILIEVO E VALUTAZIONE DELL’EDIFICIO

matrice di reversibilità misure differenziate in funzione dell’uso della zona

collocazione spaziale dei nuovi componenti/elementi da installare vantaggi/svantaggi possibili soluzioni per un restauro energetico valutazioni delle possibilità

5. VALUTAZIONE E SCELTA

DELLE MISURE

confronto indici di prestazione energetica iniziale e finale

analisi e comparazioni dei risultati e incidenza dei componenti

valutazione dell’intervento

6. DECISIONE

SOLACONSULTAZIONE

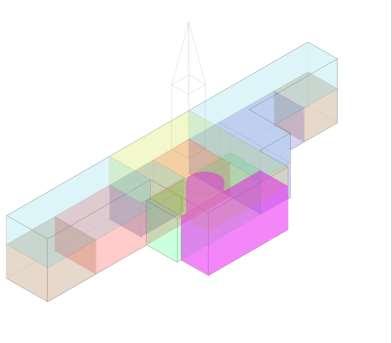

RICERCA STORICA E RILIEVI

SOLACONSULTAZIONE

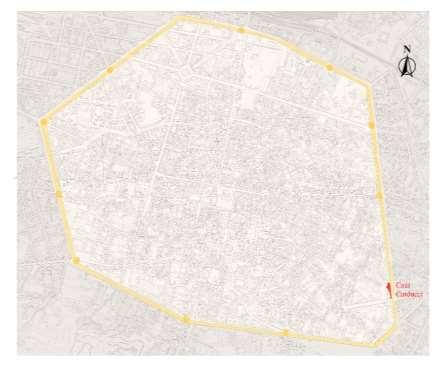

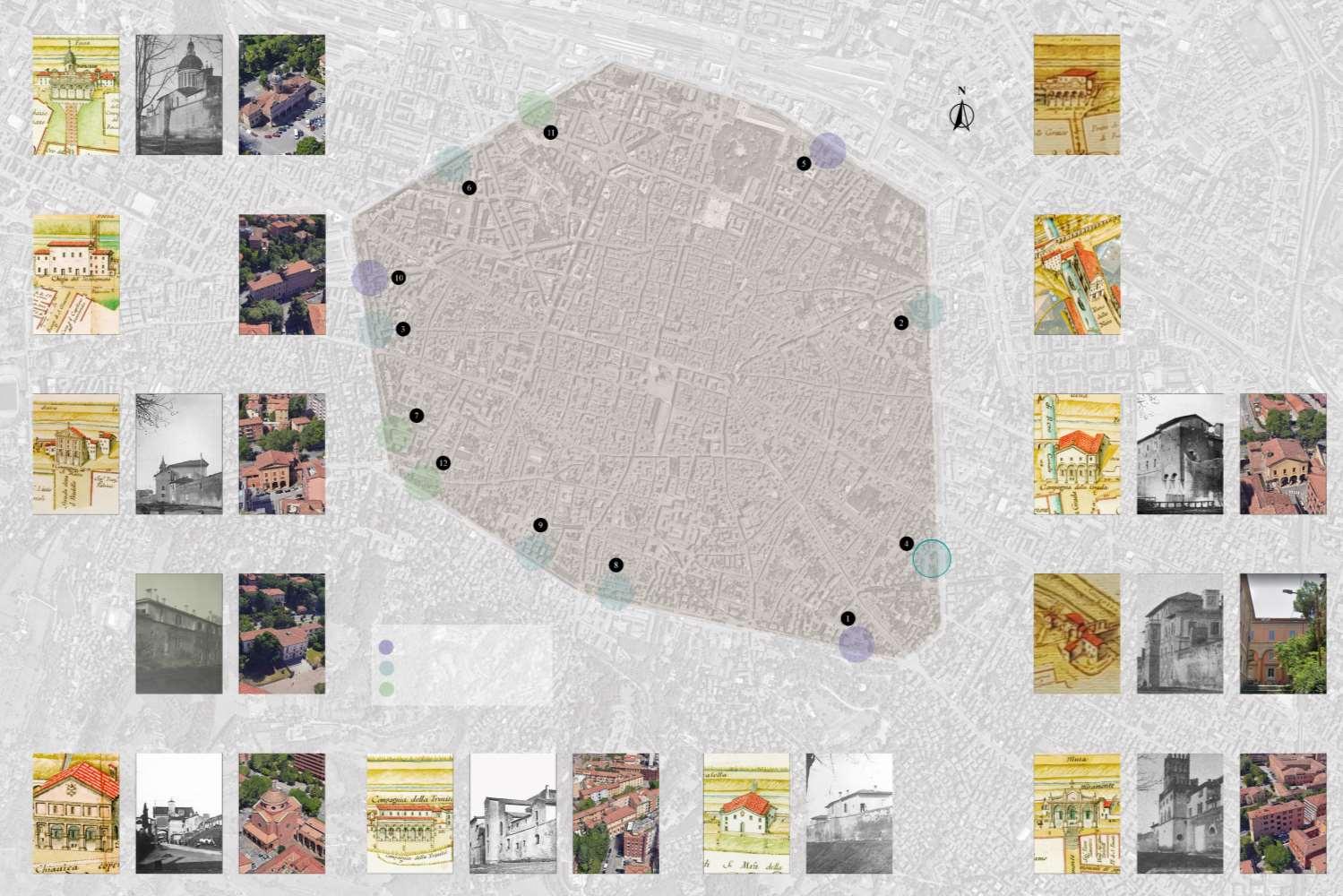

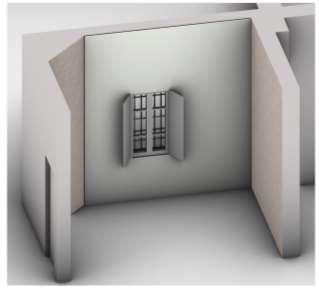

la Chiesa di Santa Maria della Pietà detta del Piombo

il Museo del Risorgimento e Casa Carducci

le trasformazioni e il rapporto con l’esistente

i rilievi e le indagini tematiche

SOLACONSULTAZIONE

SOLACONSULTAZIONE

Il Museo di Casa Carducci era, originariamente, una delle dodici chiese costruite sulle mura: Santa Maria della Pietà Le dodici sono correlate da un unico progetto anche se la loro datazione di estende in quattro secoli

LEGENDA

SANTUARIO

DIFFERENTE DESTINAZIONE D USO

DEMOLITA

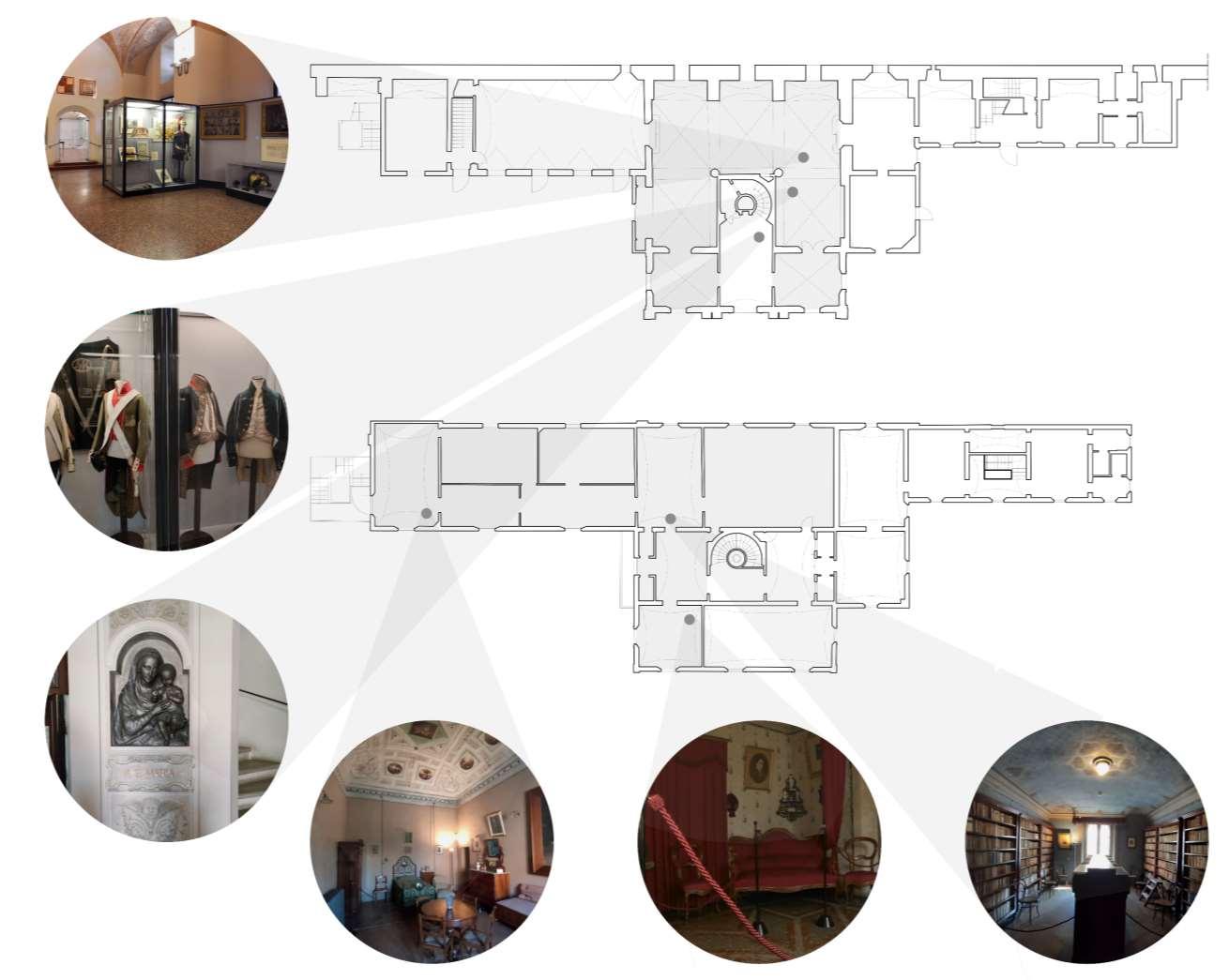

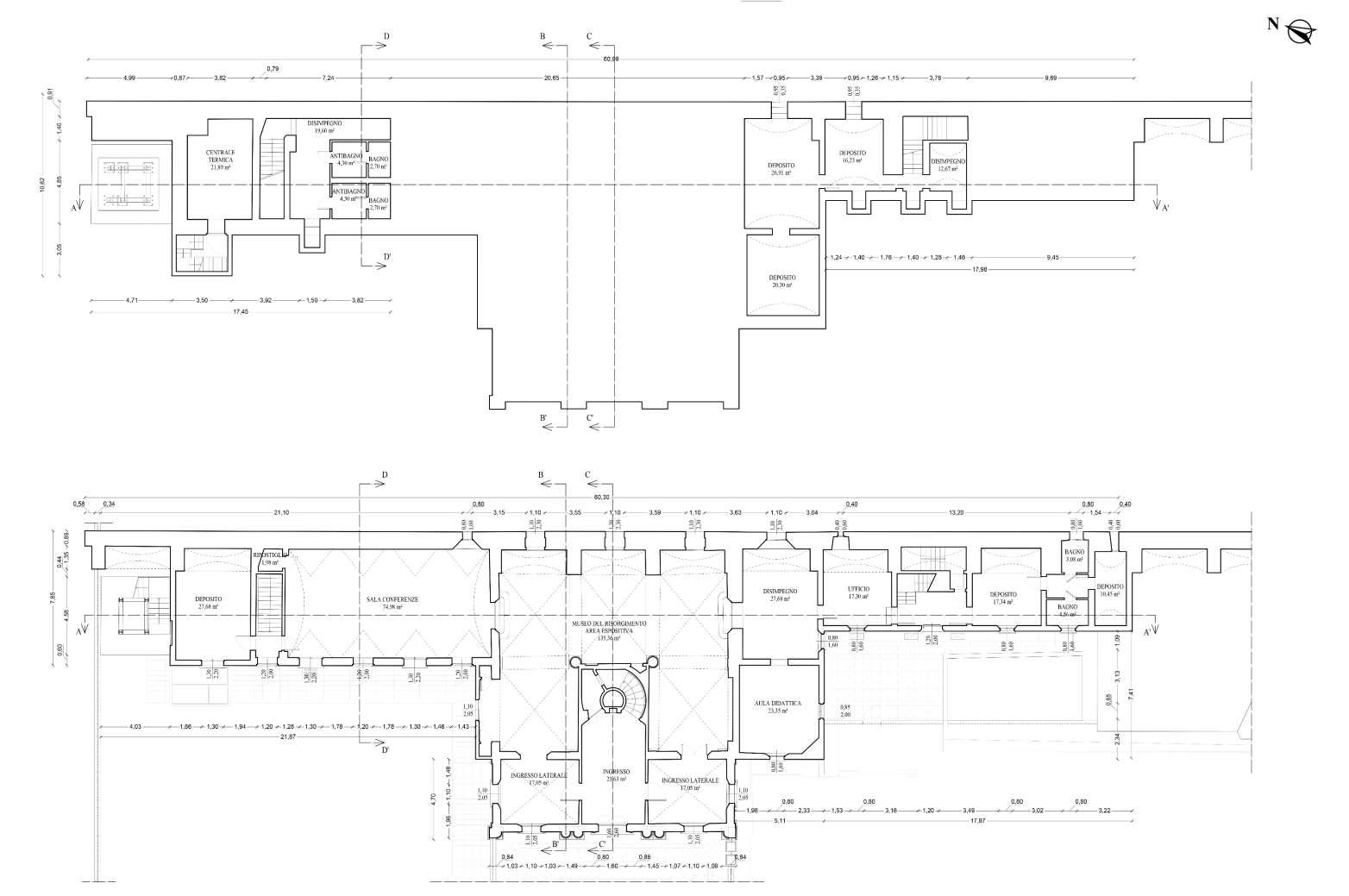

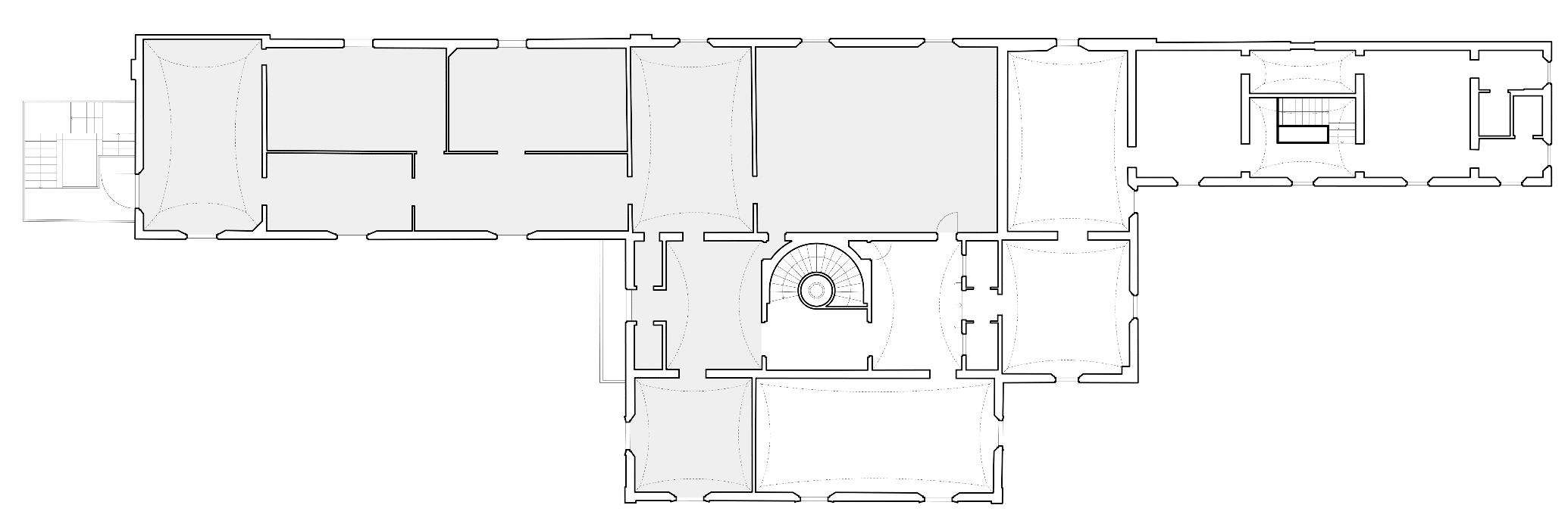

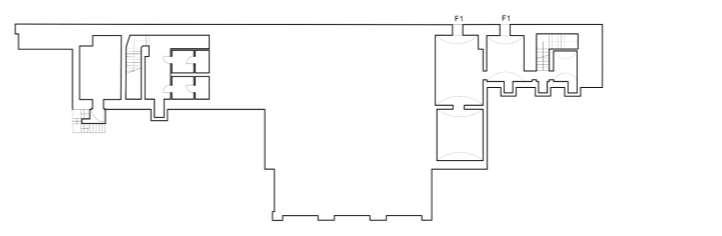

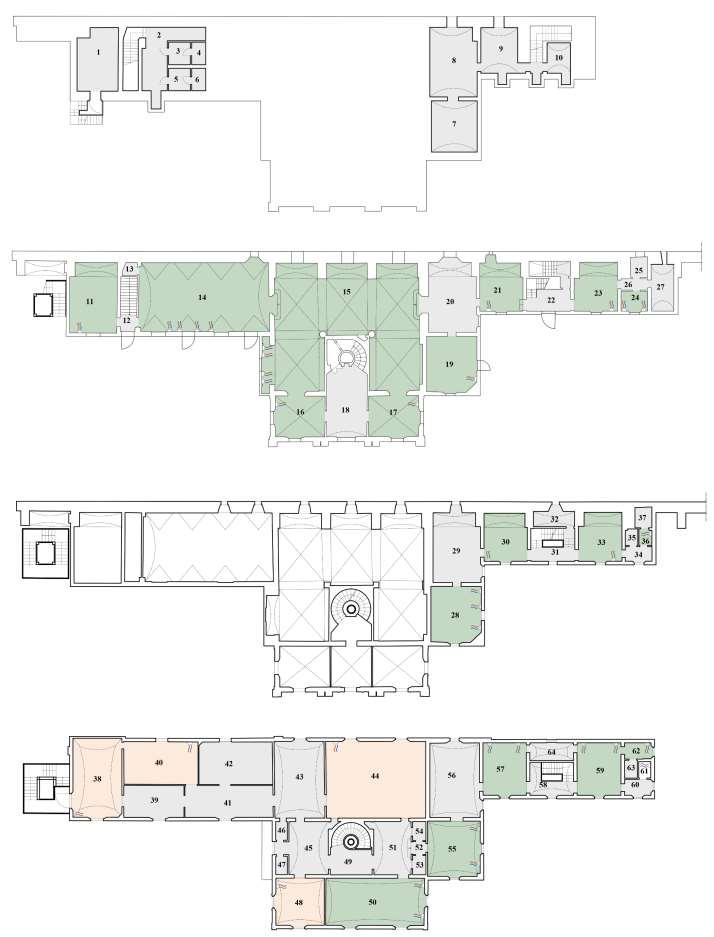

PIANTA PIANO TERRA

SOLACONSULTAZIONE

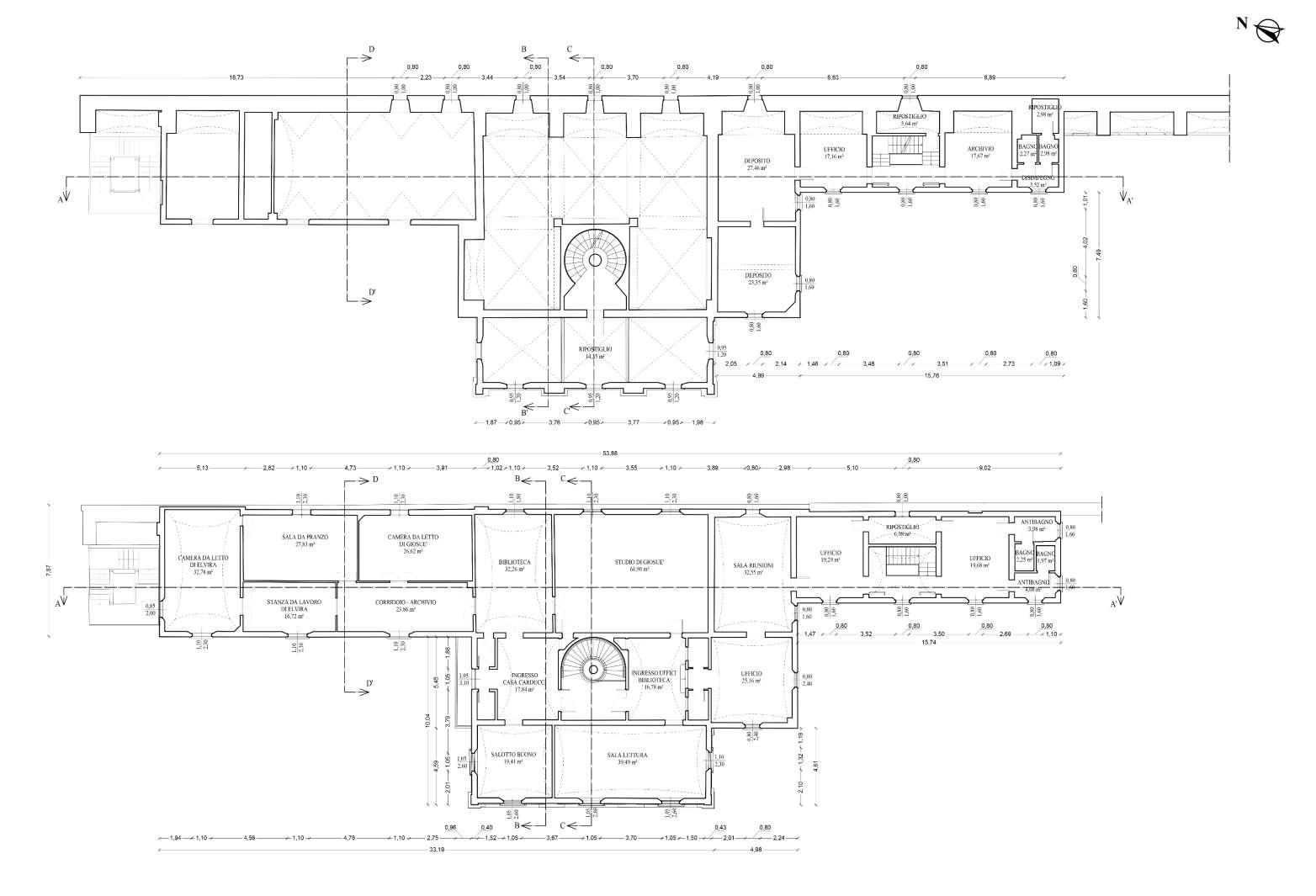

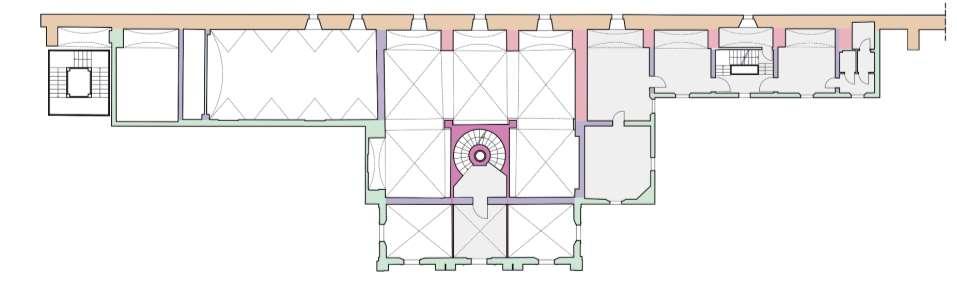

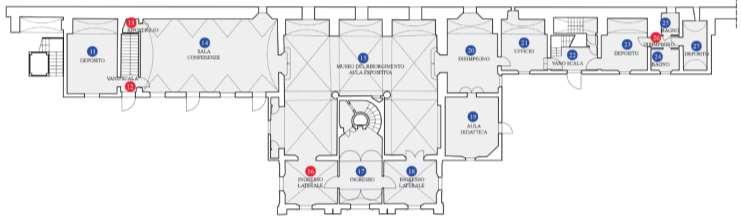

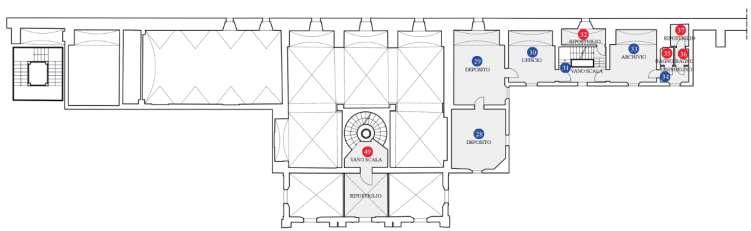

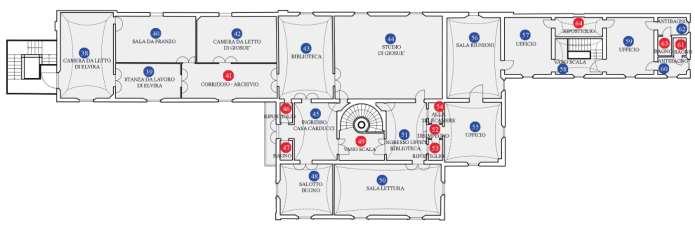

PIANTA PIANO SECONDO

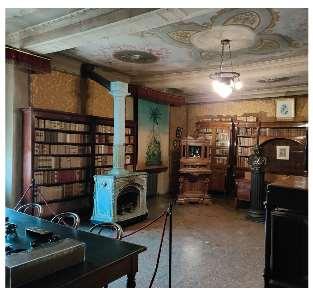

camera di Elvira sala da pranzo

camera di Giosuè

corridoio stanza da lavoro

Museo del Risorgimento aula espositiva

atrio ingresso

spazi al servizio dei visitatori del

Civico

biblioteca

ingresso studio di Giosuè

salotto buono

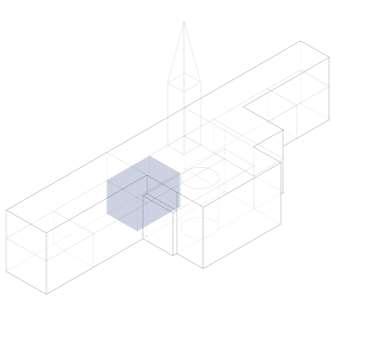

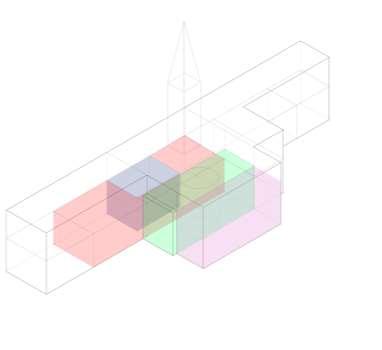

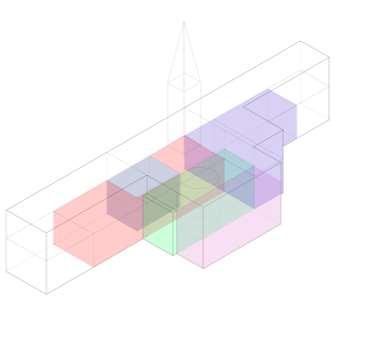

1 1502: prima costruzione e inizio del culto 2 1550 c.a.: costruzione oratorio e campanile 3 1598: costruzione del portico

1611: avanzamento del portico

SOLACONSULTAZIONE

5 1612: costruzione della sagrestia 6 1712-1798:ampliamenti dopo l’incendio 7 1814: elevazione della parte centrale

8 1822: elevazione delle ali laterali 9 1871: costruzione della scala a chiocciola

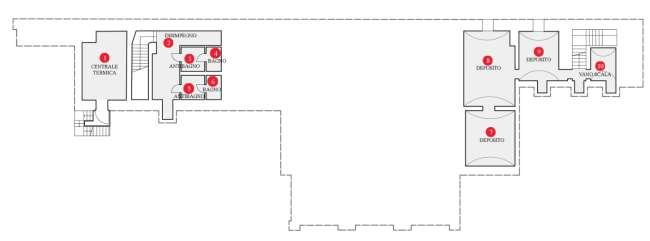

PIANTA PIANO INTERRATO

SOLACONSULTAZIONE

PIANTA PIANO PRIMO

SOLACONSULTAZIONE

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO EST

SOLACONSULTAZIONE

copertura in legno con coppi in cotto

finitura esterna intonacata bianca

finitura apertura intonacata gialla

lastra memoriale in marmo

muratura in mattoni con tecnica a sacco

capitelli e basamenti colonne in arenaria

SOLACONSULTAZIONE

sala da pranzo

camera da letto di Giosuè camera da letto di Elvira

stanza da lavoro di Elvira

corridoio - archivio

biblioteca

ingresso

salotto buono

studio di Giosuè

SOLACONSULTAZIONE

PAVIMENTO SOFFITTO PARETE LOCALE

camera da letto di Elvira

stanza da lavoro di Elvira

sala da pranzo

corridoio - archivio

camera da letto di Giosuè

biblioteca

studio di Giosuè

ingresso

salotto buono

marmorino rosso

marmorino rosso

marmorino rosso

marmorino rosso

marmorino rosso

marmorino rosso

marmorino rosso

marmorino rosso

marmorino decorato

voltato a botte con motivi romboidali intonacata di bianco

piano, decorato in azzurro e oro

piano, decorato in color legno

intonacata bianca con decori azzurro e oro

carta da parati in finto legno

piano, decorato in grigio e oro intonacata di bianco

piano, decorato in rosso e oro con ricami

voltato a botte in azzurro e oro

piano, decorato in azzurro con dipinto

intonacata bianca con decori rosso e oro

carta da parati blu con ricami floreali

carta da parati con ricami bianca e oro

voltato a botte con motivi in rilievo grigi intonacata di bianco

voltato a botte con dipinto decorato

carta da parati bianca floreale

RICERCA STORICA E RILIEVI

AZIONI PRELIMINARI ALLA DIAGNOSI

DIAGNOSI ENERGETICA

SOLACONSULTAZIONE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

abaco delle unità stratigrafiche murarie

abaco degli infissi

indagini in centrale termica sul generatore di calore

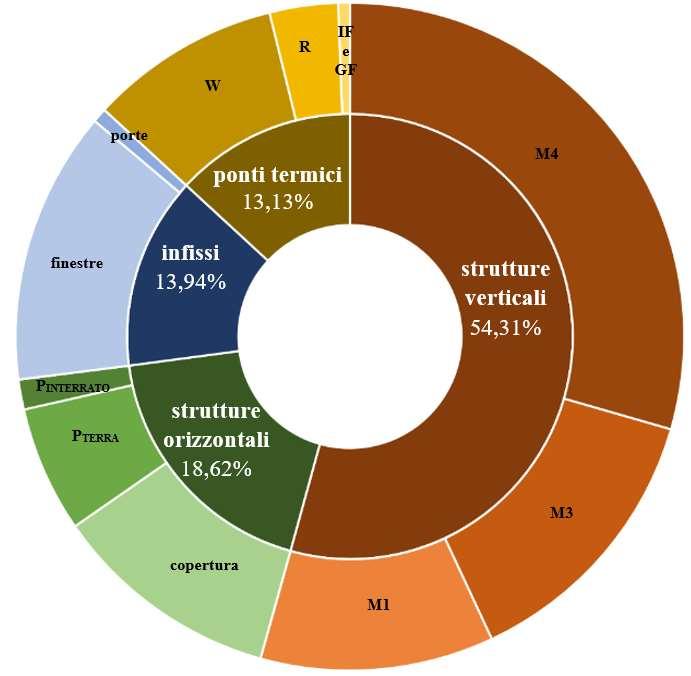

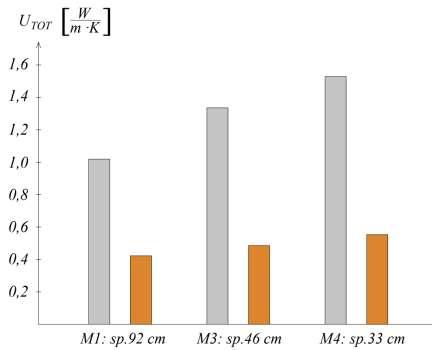

Sono state analizzate tutte le unità stratigrafiche presenti, differenziate in base allo spessore. Tutte le strutture sono in laterizio pieno, ad eccezione di M1, essendo eseguita con la tecnica a sacco dato che è inglobata dalla cinta muraria.

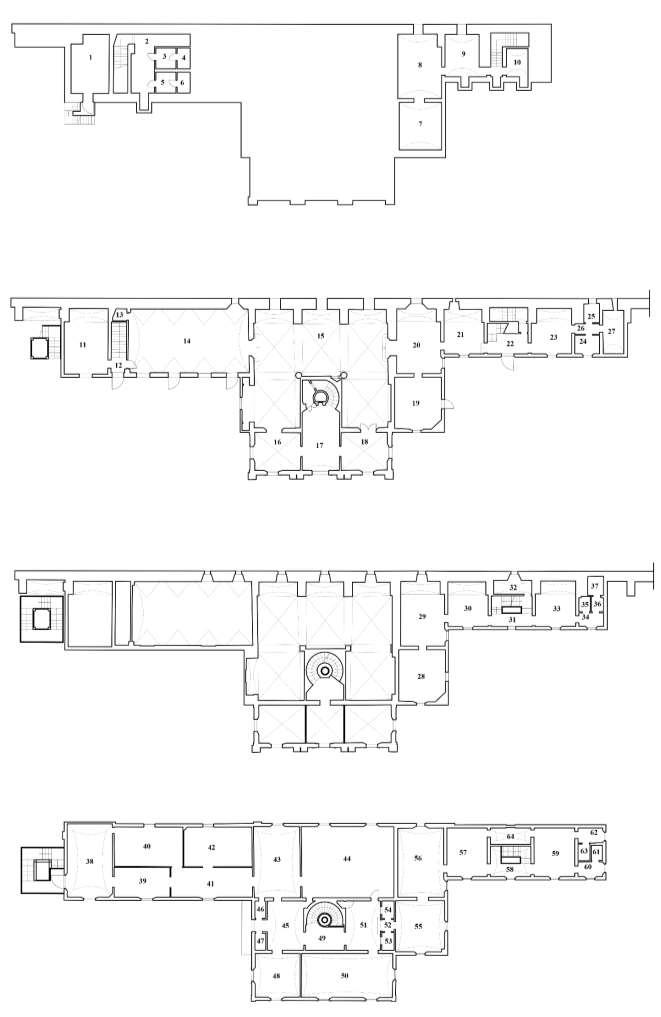

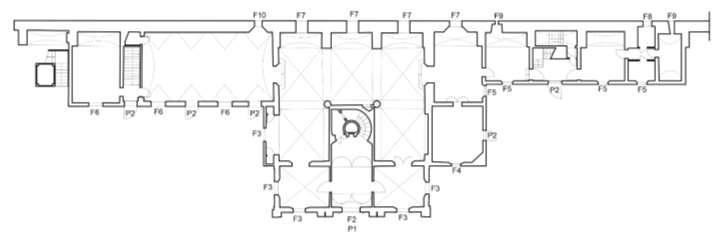

PIANTA PIANO TERRA

I paramenti sono stati poi suddivisi se: - divisori (M2, M5, M6, M7) - confinanti con l’esterno (M1, M3, M4)

LEGENDA:

M1: sp. 92 cm

M2: sp. 85 cm

M3: sp. 46 cm

M4: sp. 33 cm

M5: sp. 30 cm

M6: sp. 20 cm

M7: sp. 10 cm

SOLACONSULTAZIONE

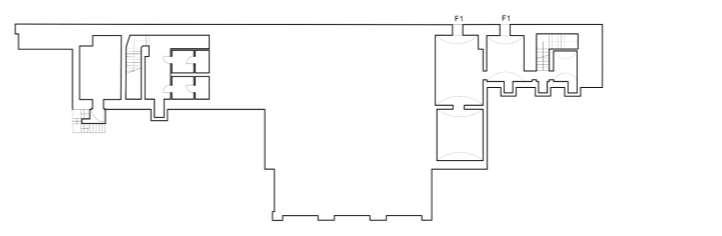

PIANTA PIANO INTERRATO

SOLACONSULTAZIONE

PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

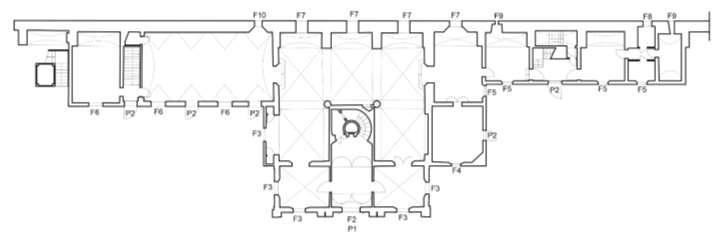

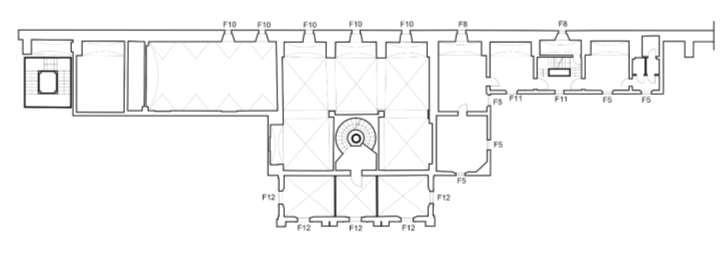

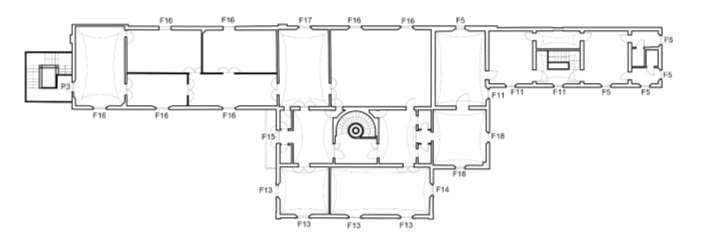

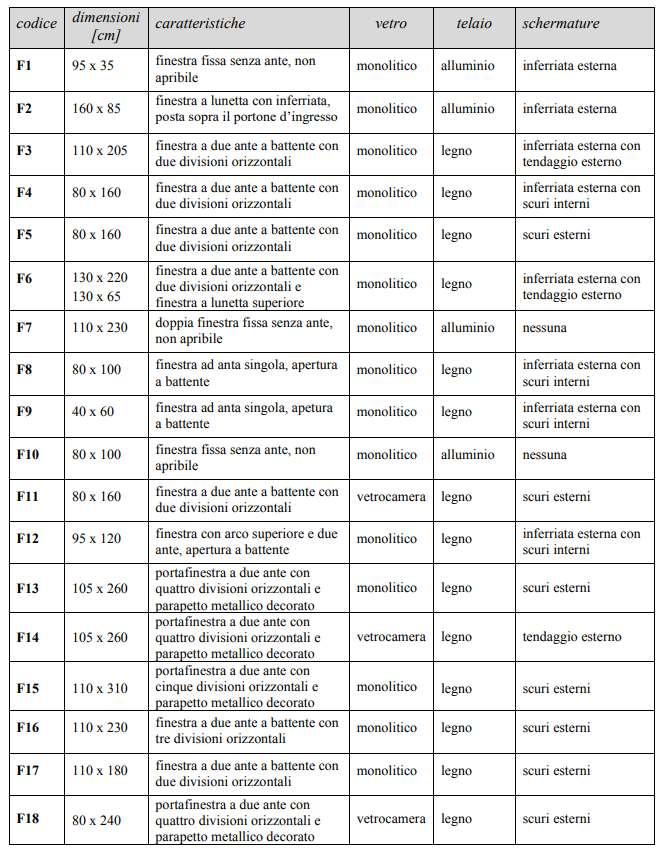

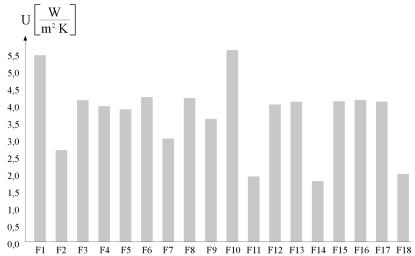

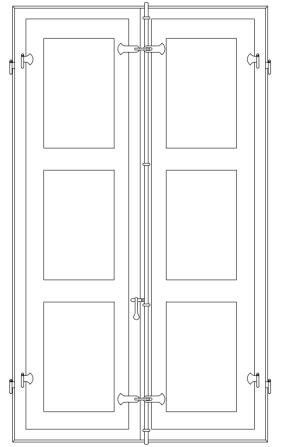

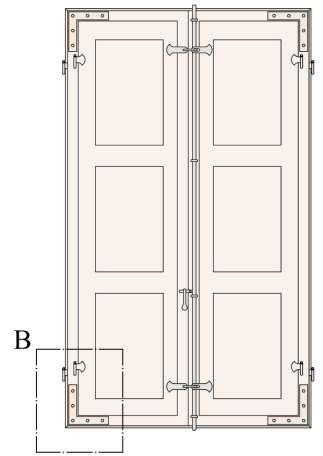

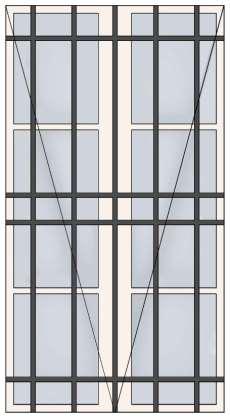

Analogamente, dopo l’analisi

degli infissi, sono state calcolate le trasmittanze UW

ABACO DEGLI INFISSI

SOLACONSULTAZIONE

RICERCA STORICA E RILIEVI

SOLACONSULTAZIONE

inserimento delle componenti dell’involucro nel programma di calcolo

calcolo delle potenze e delle perdite energetiche

incidenza dei componenti

analisi dei risultati uscenti dal calcolo

strategia di progetto in funzione dei risultati

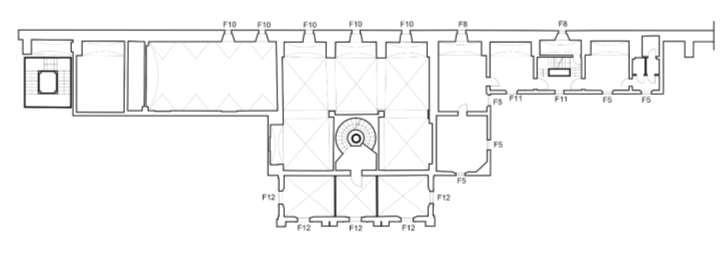

PIANTA PIANO INTERRATO

LOCALI CLIMATIZZATI

LOCALI NON CLIMATIZZATI

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

SOLACONSULTAZIONE

PIANTA PIANO SECONDO

carico termico invernale

Pd = Pt + Pv + Pr = (Ht + Hve + Hr) ·ΔT [W]

Ht, Hve, Hr = coefficienti di dispersione termica [W/K]

Pd: potenza termica totale di progetto (ΦHL);

Pt: potenza termica per trasmissione (ΦTR);

Pv: potenza termica per ventilazione (ΦVE);

Pr: potenza termica di ripresa (ΦRH).

dispersioni per trasmissione: Pt

Pt = Ht · (Ti - Te

dispersioni per ventilazione: Pv

Pv = Hv · (Ti - Te) = 0,34 · n · V · (Ti - Te) [W]

dispersioni per intermittenza del locale: Pr

Pr = fr ·Ap [W]

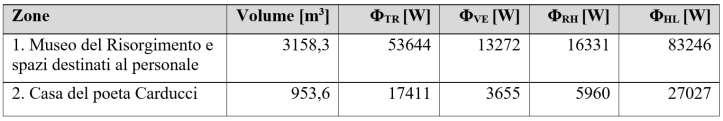

dispersioni per trasmissione (ΦTR), ventilazione (ΦVE), intermittenza (ΦRH) e totali (ΦHL) di ogni zona: Museo del Risorgimento e spazi destinati al personale (1) e Casa del poeta Carducci (2)

STRUTTURE VERTICALI

unitàstratigrafica M1

unitàstratigrafica M3

unitàstratigraficaM4

STRUTTURE ORIZZONTALI pavimentopiano interrato

pavimentopiano terra copertura

INFISSI finestre

porte esterne

PONTI

TERMICI

SOLACONSULTAZIONE

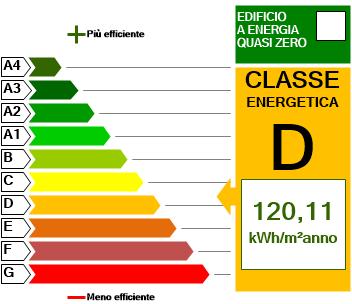

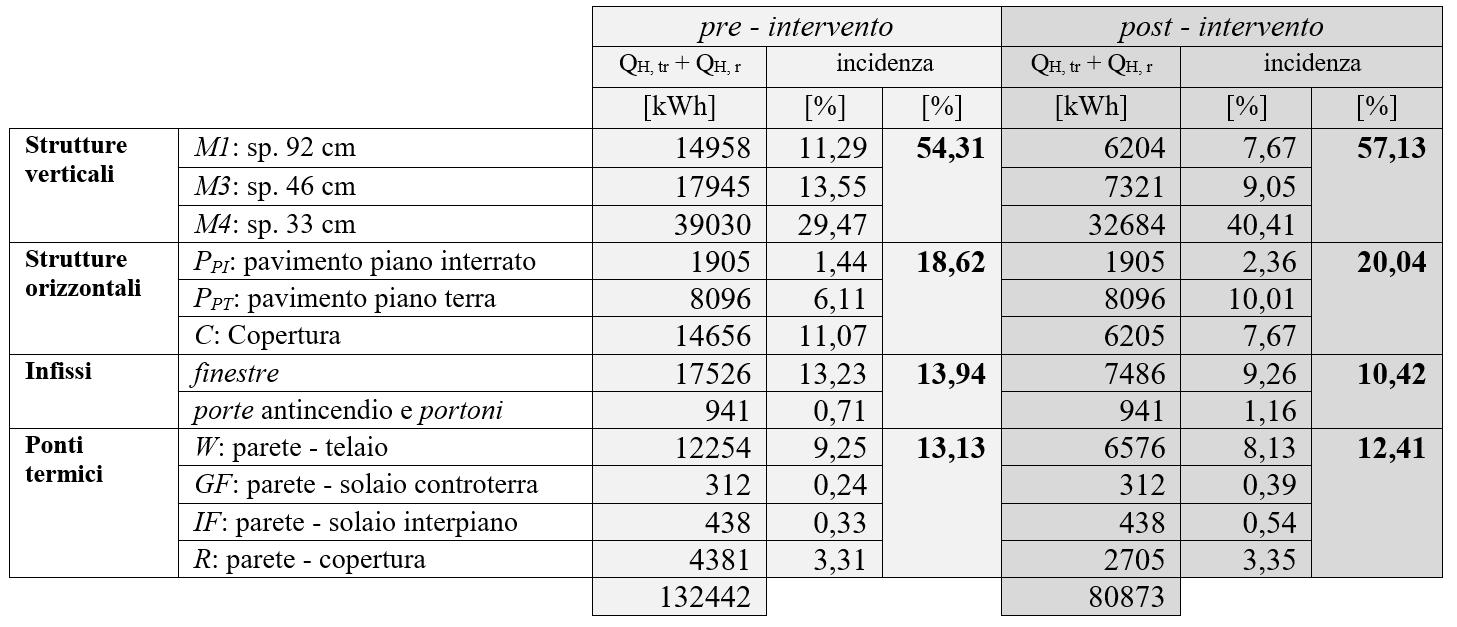

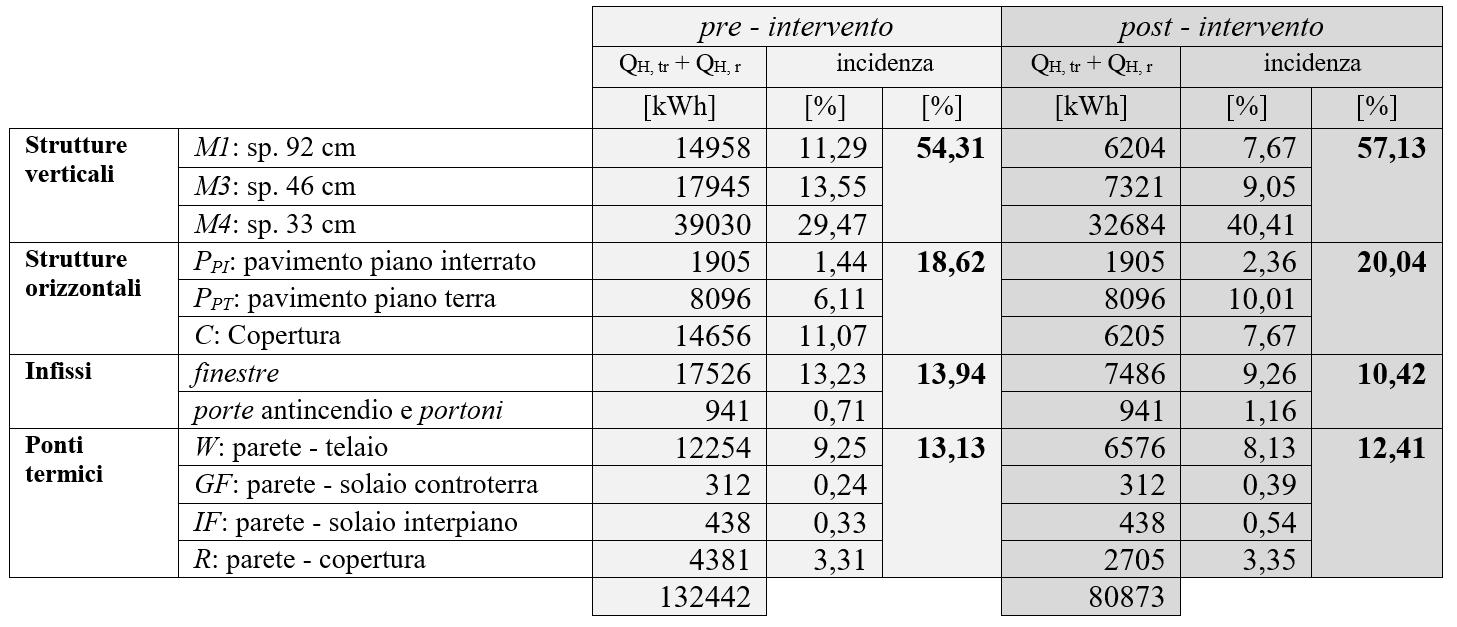

tabella dei risultati delle perdite energetica per trasmissione ed extraflusso di Casa Carducci, con l’identificazione della classe energetica

W: parete - telaio

GF: parete - solaio controterra e

IF: parete - solaio interpiano

R: parete - copertura

QH, tr + QH, r

tabella dei risultati delle perdite energetica per trasmissione ed extraflusso di ogni componente con la relativa incidenza sul valore totale

QH, tr: scambio di energia termica per trasmissione

perdite di calore attraverso le superfici dell’edificio che avvengono per conduzione termica, a causa della differenza di temperatura esterno-interno

QH, r: scambio di energia termica per extraflusso

perdite di calore associate alle infiltrazioni d’aria non controllate, causando un flusso indesiderato di aria che porta a dispersioni di calore

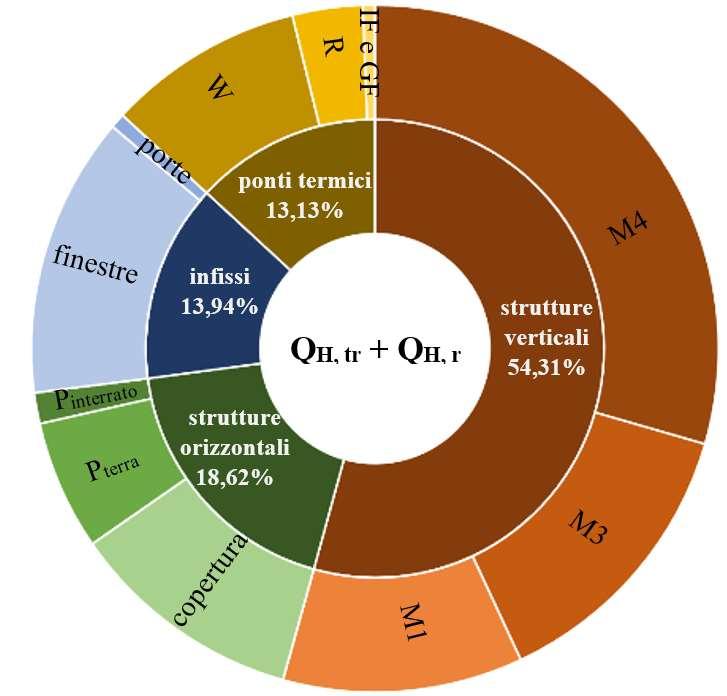

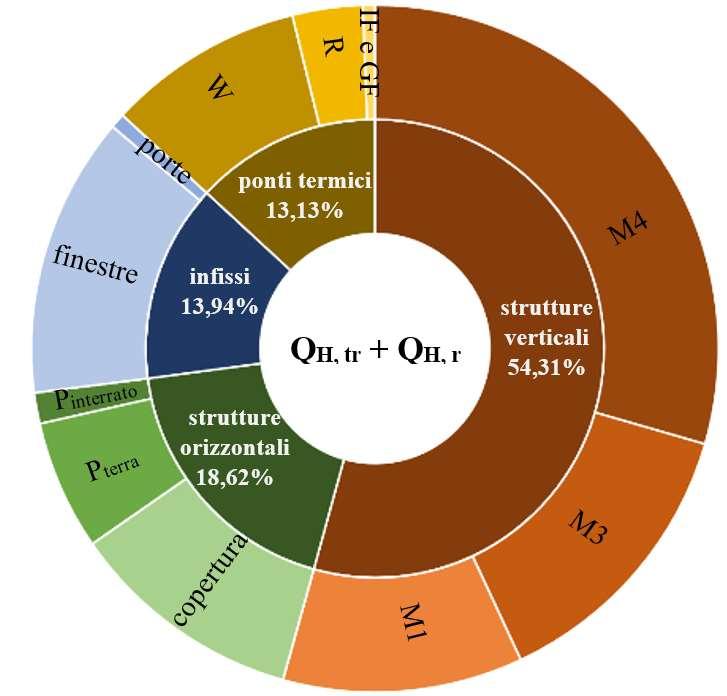

Il diagramma a torta radiale sull'incidenza dei componenti delle perdite energetiche rivela informazioni cruciali per identificare le aree critiche in cui intervenire. L'analisi evidenzia che più della metà delle perdite energetiche sono attribuibili alle pareti, ma anche gli infissi e la copertura svolgono un ruolo significativo nell'inefficienza di Casa Carducci.

RICERCA STORICA E RILIEVI

AZIONI PRELIMINARI ALLA DIAGNOSI

DIAGNOSI ENERGETICA

SOLACONSULTAZIONE

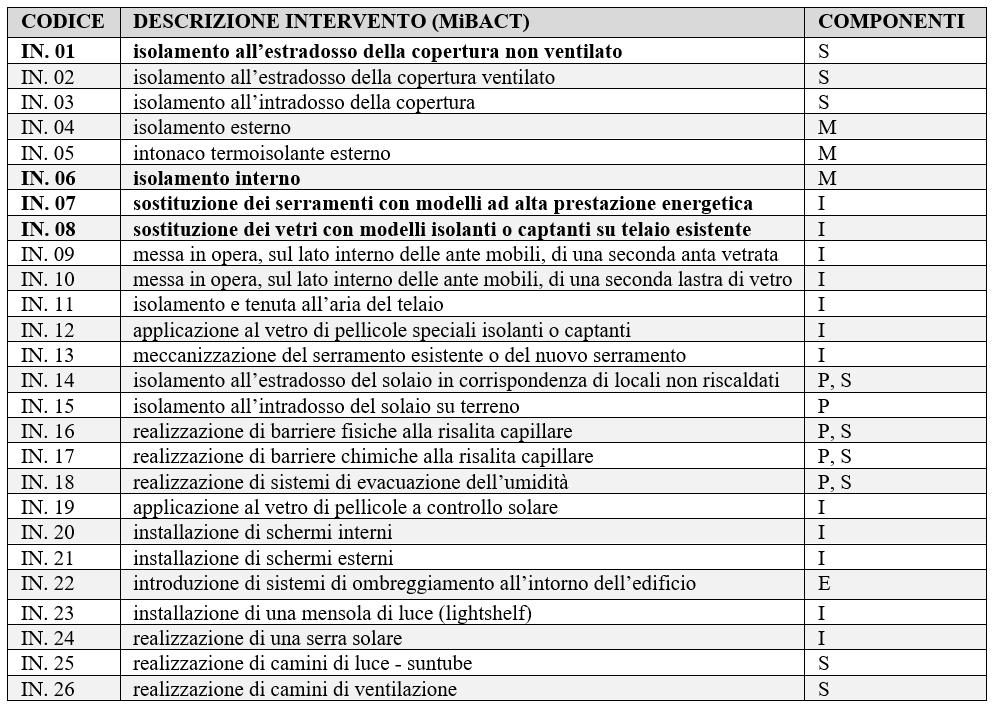

il quadro delle possibilità: la matrice di reversibilità

isolamento della copertura

isolamento interno nella zona riservata agli addetti ai lavori

il rinnovamento infissi: sostituzione completa e del solo vetro

ventilazione meccanica controllata decentralizzata

VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO

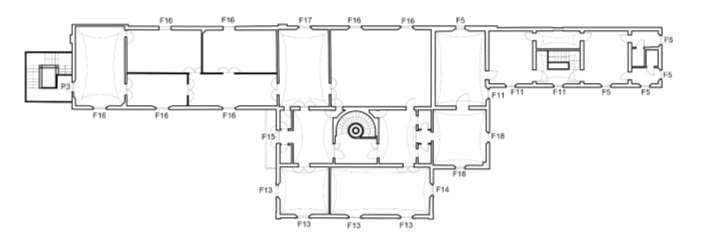

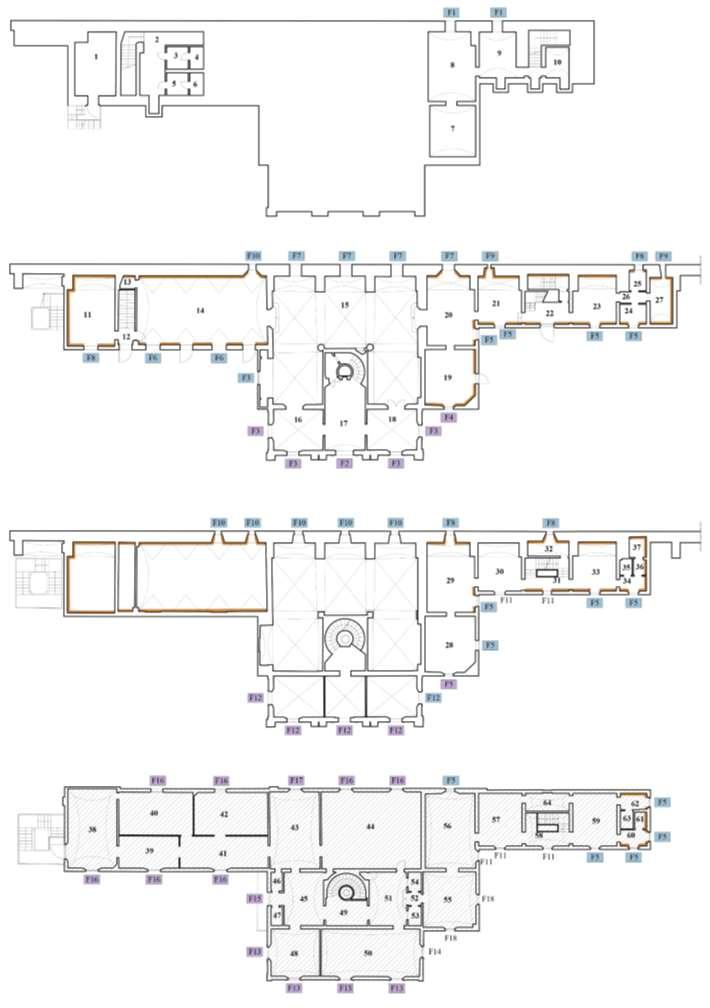

PIANTA PIANO INTERRATO

SOLACONSULTAZIONE

interventi proposti:

PIANTA PIANO INTERRATO

INTERVENTI PROPOSTI:

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

SOLACONSULTAZIONE

PIANTA PIANO SECONDO

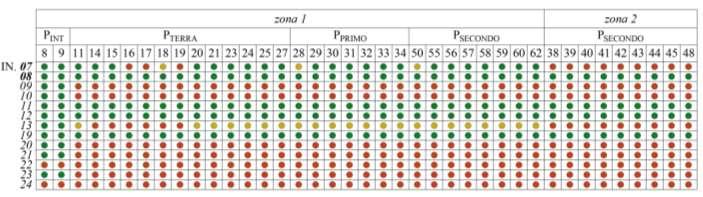

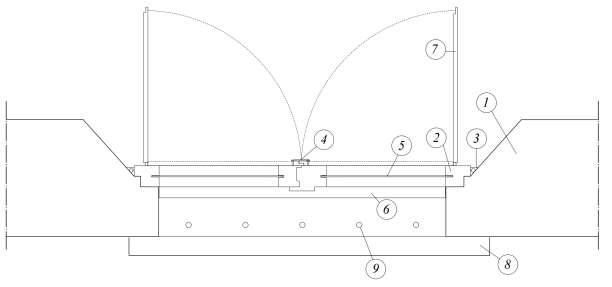

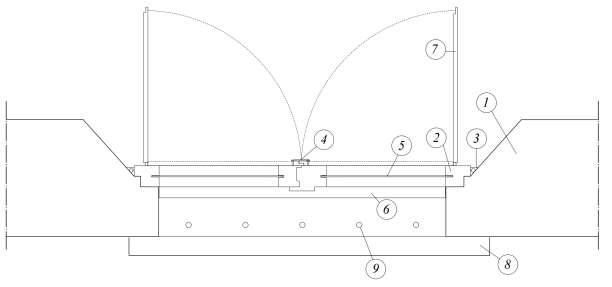

IN.01: isolamento all’estradosso della copertura non ventilato

l’intervento pone la propria praticità, mediante la conservazione dei coppi esistenti, nell’applicazione di un nuovo isolante ed una nuova guaina

IN.06: isolamento interno

è possibile, non in tutti i locali, migliorare le caratteristiche legate alla trasmittanza con un isolamento interno mediante pannelli sottovuoto a spessore ridotto

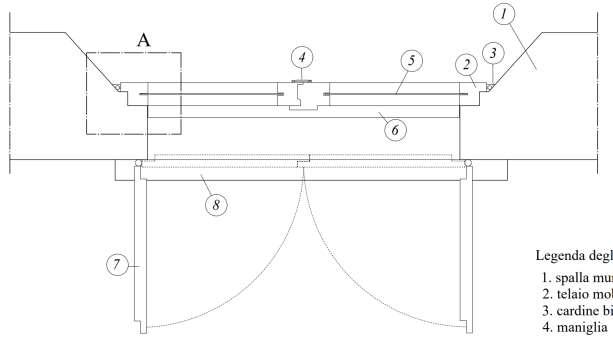

IN.07: sostituzione completa dei serramenti

applicato negli infissi degradati, in quelli che non si affacciano sul prospetto principale e agli infissi in alluminio che non rispecchiano la storia dell’edificio

IN.08: sostituzione del solo vetro su telaio esistente

applicato negli infissi non deteriorati e gli infissi che si affacciano sul prospetto principale

Legenda degli interventi:

applicabile

applicabile parzialmente o con cognizione non applicabile

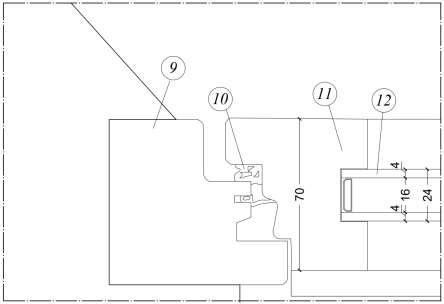

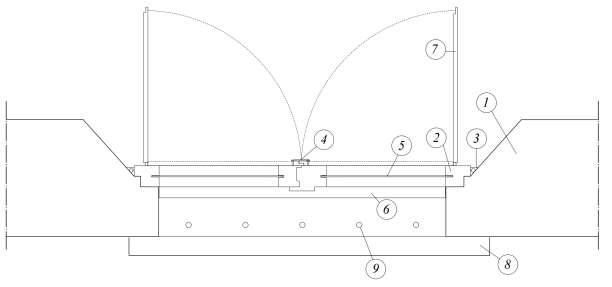

IN.01: ISOLAMENTO DELLA COPERTURA

LEGENDA COPERTURA ESISTENTE:

LEGENDA COPERTURA ESISTENTE:

1. orditura principale, travi 20x20 cm

2. orditura secondaria, travetti 4x8 cm

3. tavelle in cotto,sp. 3 cm

4. caldana, sp. 3 cm

5. isolante in lana di roccia, sp. 5 cm

6. guaina impermeabilizzante, sp. 0,2 cm

7. coppi in cotto,sp. 1 cm.

Nel 1988 i lavori di restauro hanno mostrato problemi legati all’infiltrazione della copertura. Per questo l’intervento proposto ha un duplice obbiettivo: sia di miglioramento energetico, ma altresì mira a ridurre problemi legati all’infiltrazione delle acque, che hanno portato un degrado delle volte e soffitti decorati sottostanti

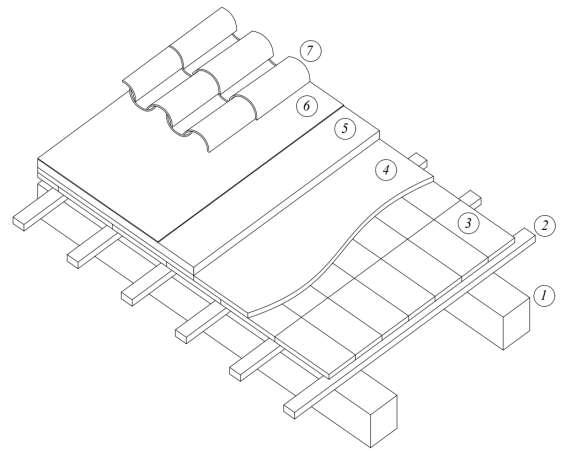

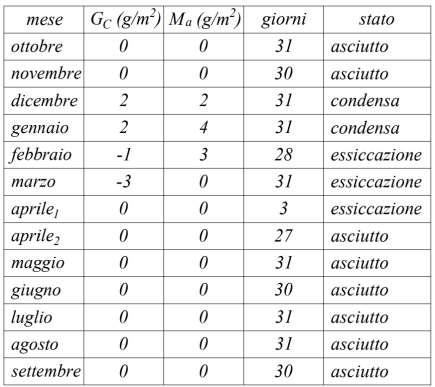

Per questo è stato deciso di inserire, al di sopra della guaina esistente, un altro strato di isolante per un miglioramento della trasmittanza e una nuova guaina prima del posizionamento degli stessi coppi esistenti, in modo da non alterare l’estetica, anche dall’alto, di Casa Carducci. La verifica di Glaser è soddisfatta se la linea della tendenza del materiale di passare dalla fase condensata a evaporare non interseca quella del cambiamento di fase da liquido a vapore.

SOLACONSULTAZIONE

INTERVENTO:

1. orditura principale, travi 20x20 cm

2. orditura secondaria, travetti 4x8 cm

3. tavelle in cotto,sp. 3 cm

4. caldana, sp. 3 cm

5. isolante in lana di roccia, sp. 5 cm

6. guaina impermeabilizzante, sp. 0,2 cm

7. isolante in lana di roccia, sp. 11 cm

8. guaina impermeabilizzante, sp. 0,2 cm

9. coppi in cotto,sp. 1 cm.

verifica di condensa superficiale della stratigrafia proposta

andamento della pressione di vapore relativa andamento della pressione di saturazione

guaina impermeabilizzante

tabella mensile sulla verifica di condensa eseguita da Edilclima, secondo la UNI EN 13788

Gc: flusso di vapore condensato

Ma: quantità di condensa accumulata

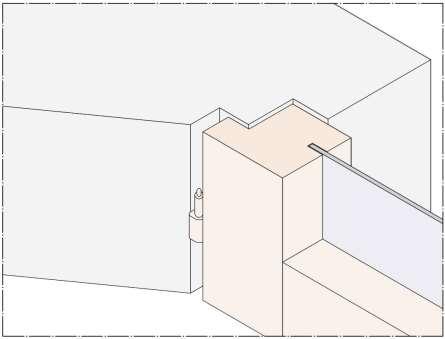

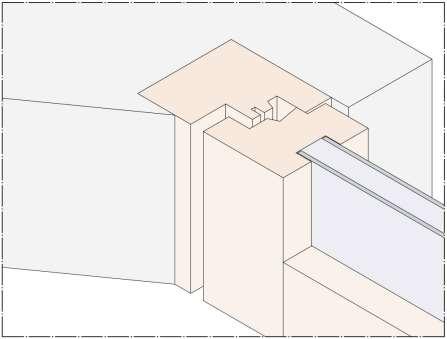

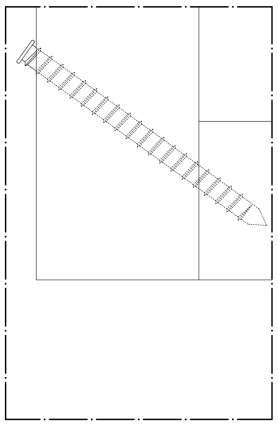

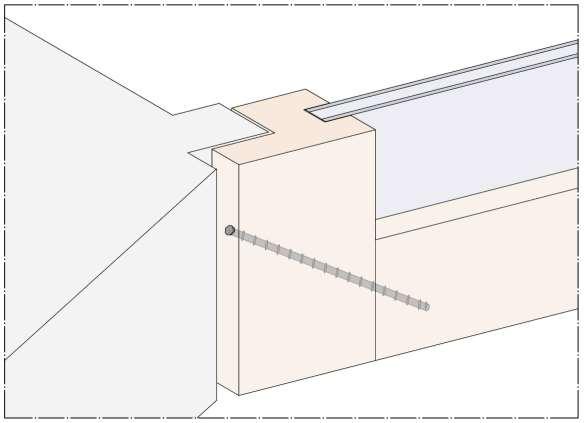

IN.06: PANNELLI ISOLANTI SOTTOVUOTO

LEGENDA DEGLI ELEMENTI:

1. cavalieri, sp. 12 mm

2. montanti, sp. 15 mm

3. pannello isolante sottovuoto,sp. 15 mm

4. lastra in cartongesso, sp. 12 mm

5. rete autoadesiva, sp. 1,5 mm

6. finitura bianca, sp. 1,5 mm

spessore totale: 30 mm

SOLACONSULTAZIONE

con IN.06: isolamento interno stato attuale unità stratigrafica muraria

pannello isolante sottovuoto composto da un nucleo in fibra di vetro e alluminio con una conducibilità λ = 0,002 W/(m·K)

L’isolante interno è applicato nelle pareti intonacate, che si trovano principalmente nella zona 1 del complesso di Casa Carducci

FASI DELL’INTERVENTO:

e soffitto

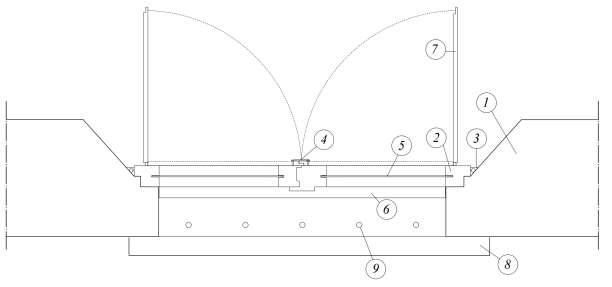

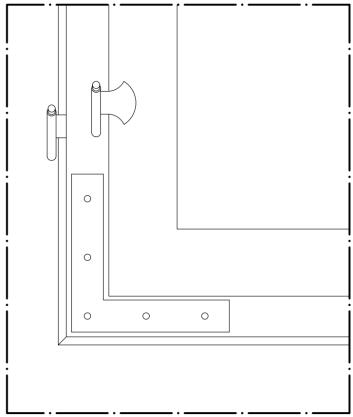

esempio di applicazione: infisso F5

SOLACONSULTAZIONE

Tutti gli infissi presentano un sistema di apertura e chiusura mediante un cardine con biforcazione che collega direttamente il telaio mobile alla spalla muraria, senza un telaio fisso. Nonostante il cardine conferisca maggiore robustezza, non è indicato per sostenere pesi eccessivamente elevati, come nel caso di un vetrocamera di dimensioni 4/16/4 mm, con gas argon. Inoltre, l’intervento è applicato alle finestre che non si affacciano sul prospetto principale, che presentano degrado o materiali non coerenti con lo stile dell'edificio

LEGENDADEGLI ELEMENTI

1. spalla muraria

2. telaio mobile

3. cardine biforcato a muro

4. maniglia

5. vetro singolo monolitico 3 mm

6. gocciolatoio

7. scuro esterno

8. bancale

9. nuovo telaio fisso

10. cerniera

11. nuovo telaio mobile

12. vetrocamera 4/16/4

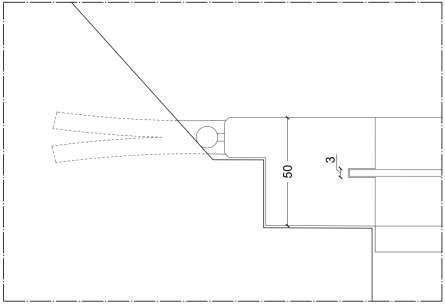

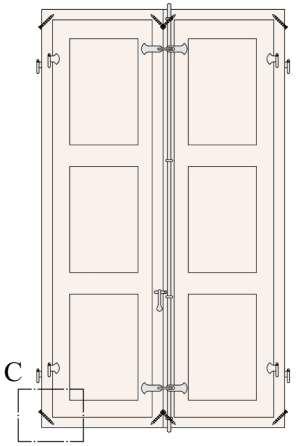

IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE

esempio di applicazione: infisso F4

È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.

SOLACONSULTAZIONE

conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale

affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro

LEGENDADEGLI ELEMENTI

1. spalla muraria

2. telaio mobile

3. cardine biforcato a muro

4. maniglia

5. vetro singolo monolitico 3 mm

6. gocciolatoio

7. scuro esterno

8. bancale

9. Inferriata esterna

I) angolari di rinforzo a L in ferro

zincato

II) cavo metallico esterno

III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante

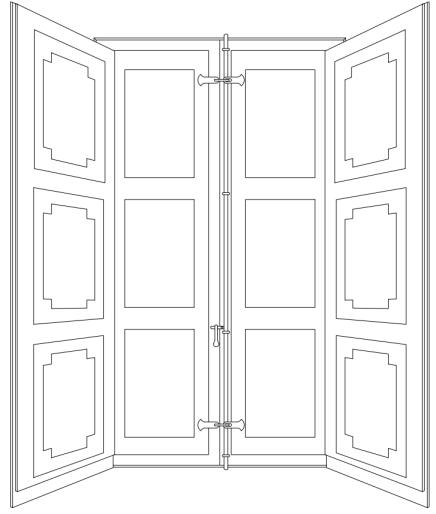

IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE

esempio di applicazione: infisso F4

fotografia esterna fotografia interna con scuretto aperto

È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.

proposta I: angolare di rinforzo a Lin ferro zincato

SOLACONSULTAZIONE

sezione dell’infisso F4

conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale

affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro

LEGENDADEGLI ELEMENTI

1. spalla muraria

2. telaio mobile

3. cardine biforcato a muro

4. maniglia

5. vetro singolo monolitico 3 mm

6. gocciolatoio

7. scuro esterno

8. bancale

9. Inferriata esterna

I) angolari di rinforzo a L in ferro zincato

II) cavo metallico esterno

III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante

forma a L per una maggiore resistenza alla deformazione rombica

utilizzo dell'acciaio zincato a caldo per elevata durabilità e resistenza alla corrosione

verniciatura a fuoco per riprodurre il colore del telaio esistente ed essere minor visibile

elemento leggermente invasivo in termini di impatto estetico sull'infisso

adatto agli infissi con scuretto interno, poiché l'elemento rimane nascosto quando aperto

IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE

esempio di applicazione: infisso F4

fotografia esterna fotografia interna con scuretto aperto

È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.

proposta II: cavo metallico esterno

SOLACONSULTAZIONE

sezione dell’infisso F4

conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale

affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro

LEGENDADEGLI ELEMENTI

1. spalla muraria

2. telaio mobile

3. cardine biforcato a muro

4. maniglia

5. vetro singolo monolitico 3 mm

6. gocciolatoio

7. scuro esterno

8. bancale

9. Inferriata esterna

I) angolari di rinforzo a L in ferro zincato

II) cavo metallico esterno

III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante

distribuisce le forze lungo l'intera struttura del telaio, riducendo la concentrazione su punti critici

collegamento ipotizzato con morsetti a fascetta

minor invasività del cavo per infissi con scuri interni e/o inferriata esterna come F4

l’intervento è completamente reversibile

preferenza per soluzioni conservatrici che preservino integrità e autenticità

compromette il principio di compatibilità in edifici storici come Casa Carducci, data la visibilità del cavo

IN.08: SOSTITUZIONE DEL SOLO VETRO SU TELAIO ESISTENTE

esempio di applicazione: infisso F4

fotografia esterna fotografia interna con scuretto aperto

È mantenuto intatto il telaio originale, preservando così l'aspetto storico-estetico dell'elemento e rispettandone appieno il principio di compatibilità. Si propone un vetrocamera 3/9/3 mm per evitare soluzioni che potrebbero compromettere la stabilità e la resistenza del telaio, dato che un vetro più spesso comporterebbe un aumento significativo del peso e potrebbe influire negativamente sulla struttura.

proposta III: rinforzi collaboranti obliqui negli angoli delle ante

SOLACONSULTAZIONE

sezione dell’infisso F4

conservazione dell'integrità strutturale e dell'estetica originale

affrontare le sfide del cambiamento di peso durante la sostituzione del vetro

LEGENDADEGLI ELEMENTI

1. spalla muraria

2. telaio mobile

3. cardine biforcato a muro

4. maniglia

5. vetro singolo monolitico 3 mm

6. gocciolatoio

7. scuro esterno

8. bancale

9. Inferriata esterna

I) angolari di rinforzo a L in ferro zincato

II) cavo metallico esterno

III) rinforzi obliqui collaboranti negli angoli delle ante

le quattro viti posizionate agli angoli delle ante del telaio consentono una distribuzione uniforme delle forze, prevenendo la deformazione rombica

la disposizione diagonale delle viti aumenta la resistenza alle forze di torsione sul telaio durante l'apertura e la chiusura dell'infisso

non altera significativamente il design originale dell'infisso storico, preservando l'estetica e l'integrità

soluzione meno invasiva e visibile tra le opzioni proposte

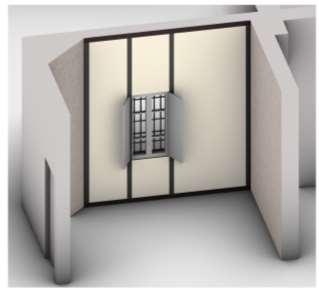

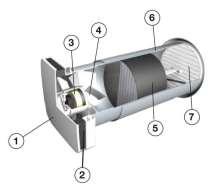

zona ventilata - Museo del Risorgimento e spazi destinati al personale

zona ventilata - casa del poeta Carducci zona di transizione

PIANTA PIANO INTERRATO

L’obbiettivo è garantire condizioni ottimali di temperatura e umidità, contribuendo a creare un ambiente piacevole e confortevole sia per i visitatori del museo che, soprattutto, per il lavoro quotidiano degli addetti ai lavori.

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

SOLACONSULTAZIONE

1. cover ambiente interno (180x180 mm)

2. filtro dell'aria

3. motore

4. ventilatore

5. recuperatore di calore

6. tubo telescopico

7. griglia esterna (Φ190 mm)

PIANTA PIANO SECONDO

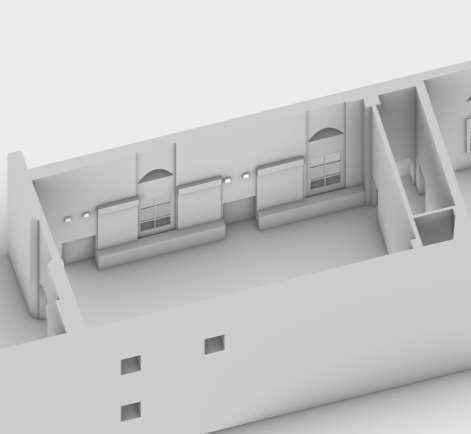

sala conferenze - zona 1

vista tridimensionale della sala conferenze, al pian terreno del complesso

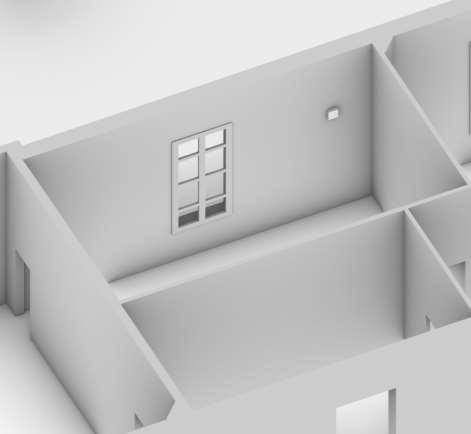

sala da pranzo - zona 2

traccia in cartongesso

recuperatore di calore

recuperatore di calore

SOLACONSULTAZIONE

traccia in rame

traccia in rame

recuperatore di calore

RICERCA STORICA E RILIEVI

AZIONI PRELIMINARI ALLA DIAGNOSI

DIAGNOSI ENERGETICA

SOLACONSULTAZIONE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

analisi risultati prima e dopo l’intervento analisi sulle differenze tra le due zone considerate il cambiamento dell’incidenza dei componenti

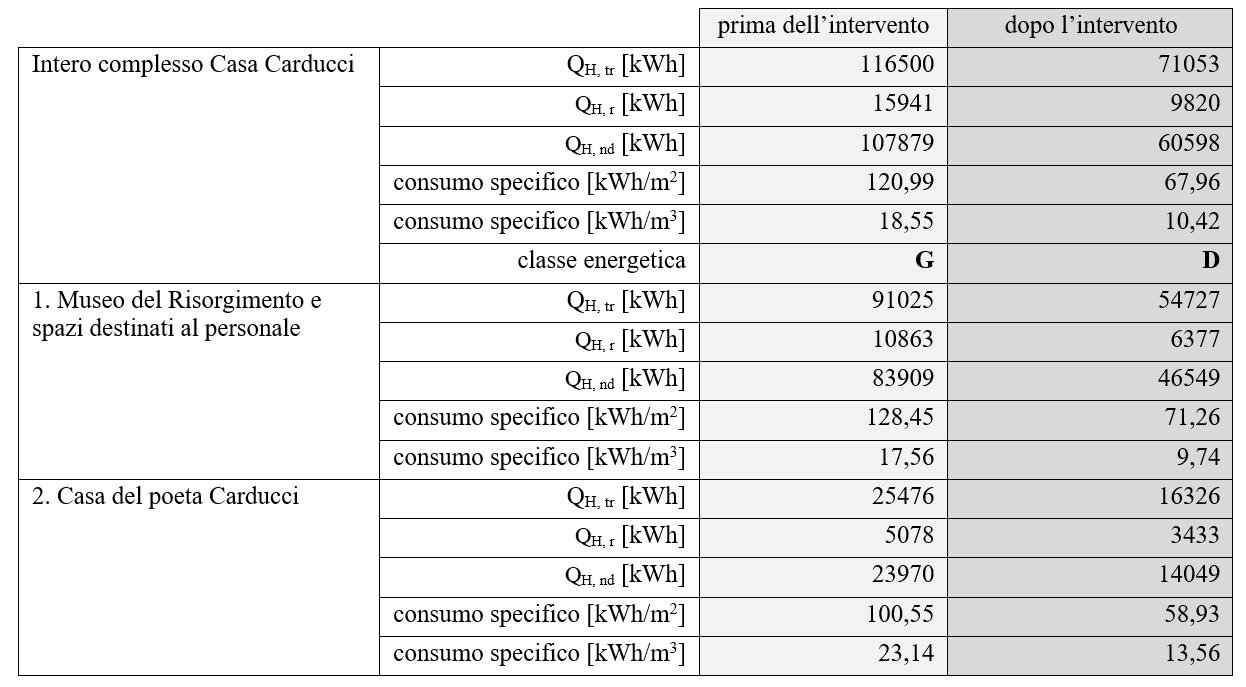

L'intervento ha generato maggiori benefici nella zona 1, che include il Museo del Risorgimento e gli spazi del personale, grazie alla maggiore flessibilità di intervento come l'applicazione di isolamento interno.

La casa del poeta Carducci, situata al secondo livello, presenta vincoli più rigidi per pareti e infissi. Tuttavia, è interessante notare che nella casa del poeta si è registrato un indice di miglioramento più significativo grazie all'intervento sul solaio di copertura. Questo ha portato a una considerevole riduzione delle perdite energetiche, essendo posizionata all'ultimo piano.

SOLACONSULTAZIONE

Il miglioramento energetico ha determinato una variazione di tre classi, ma l'obbiettivo principale è sempre stato trovare un equilibrio tra la conservazione del valore storico e il miglioramento delle prestazioni energetiche. Considerando l'importanza dei principi del restauro e per garantire l'integrità di Casa Carducci, ulteriori interventi non avrebbero apportato un beneficio significativo in termini di conservazione monumentale.

e

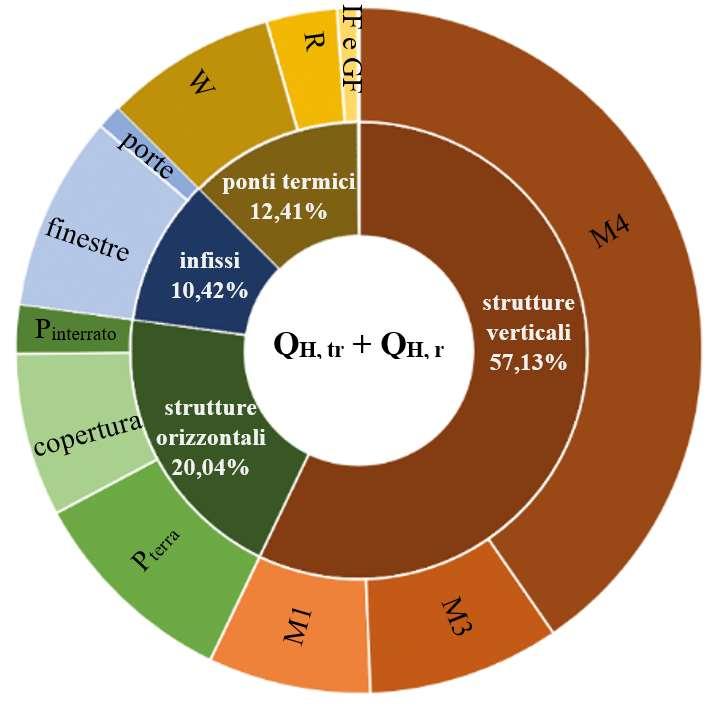

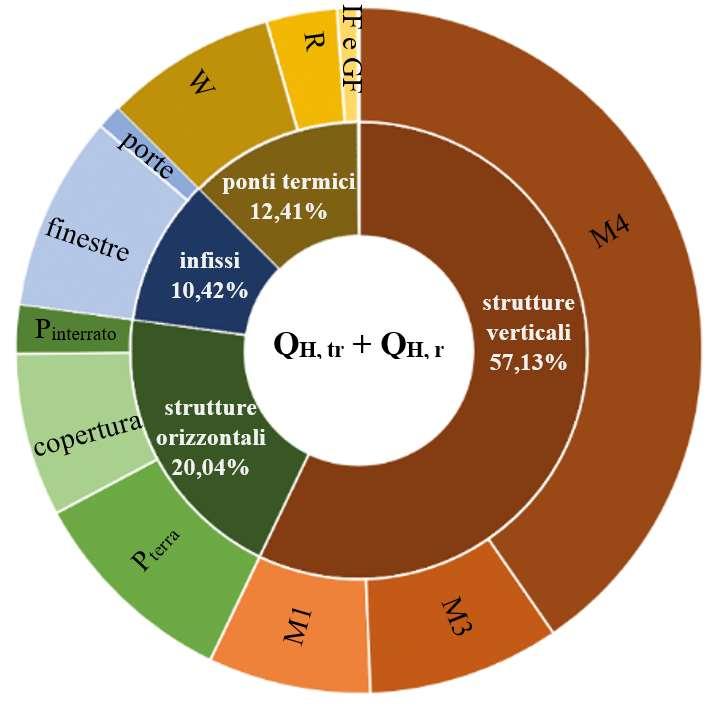

Nel capitolo di diagnosi energetica è stata studiata l’incidenza di ogni componente (strutture verticali, orizzontali, infissi e ponti termici) ed è risultato interessante capire, dopo l’intervento, quali sono i componenti che causano un peggior indice di prestazione energetica dopo le proposte trattate.

SOLACONSULTAZIONE

Dai risultati emerge che, non potendo eseguire degli interventi invasivi come il cappotto esterno, la maggior parte delle perdite appartenga ancora alle strutture verticali con un indice addirittura superiore rispetto al precedente, ma comunque con un valore di kWh inferiore per l’inserimento, ove possibile, dei pannelli sottovuoto come isolamento interno. Inoltre, si osserva anche come l'intervento sull'isolamento della copertura e degli infissi abbia apportato benefici significativi in termini di riduzione delle perdite energetiche.

Nel capitolo di diagnosi energetica è stata studiata l’incidenza di ogni componente (strutture verticali, orizzontali, infissi e ponti termici) ed è risultato interessante capire, dopo l’intervento, quali sono i componenti che causano un peggior indice di prestazione energetica dopo le proposte trattate.

SOLACONSULTAZIONE

Dai risultati emerge che, non potendo eseguire degli interventi invasivi come il cappotto esterno, la maggior parte delle perdite appartenga ancora alle strutture verticali con un indice addirittura superiore rispetto al precedente, ma comunque con un valore di kWh inferiore per l’inserimento, ove possibile, dei pannelli sottovuoto come isolamento interno. Inoltre, si osserva anche come l'intervento sull'isolamento della copertura e degli infissi abbia apportato benefici significativi in termini di riduzione delle perdite energetiche.

CONCLUSIONI

atto di sintesi complessa = equilibrio tra conservazione del valore storico e implementazione con soluzioni più performanti

criterio metodologico in grado di assistere all’intervento di miglioramento energetico co m e?

«il restauro, da intendere, in prima definizione, come intervento diretto sull’ opera e anche come sua eventuale modifica, condotta sempre sotto un rigoroso controllo tecnico-scientifico e storico-critico; conservazione, come opera di prevenzione e salvaguardia, da attuare proprio per evitare che si debba poi intervenire con il restauro, il quale costituisce pur sempre un evento traumatico per il manufatto»

La matrice di reversibilità si è rivelata un aiuto nell’integrazione del tema energetico nel restauro di Casa Carducci

È stato possibile delineare i limiti e le potenzialità del miglioramento energetico negli edifici storici

SOLACONSULTAZIONE

Il criterio metodologico ha instaurato un rapporto con l’opera analizzante, ponendo maggiori domande sui temi proposti, attraverso una consapevolezza critica sulla necessità del miglioramento

Casa Carducci persiste come testimonianza intatta del nostro prezioso patrimonio storico-culturale ed è quindi essenziale ricercare soluzioni che si riflettano nella possibilità di raccontare la sua storia ispirando le generazioni future

Giovanni Carbonara