CINE PERUANO (Pg. 5)

FELIPE, UNA ESTRELLA (Pg. 10)

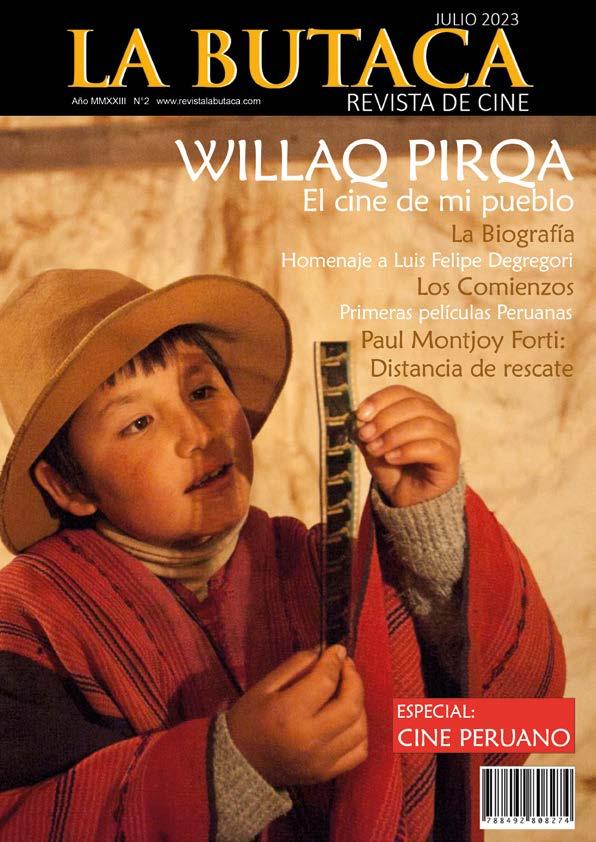

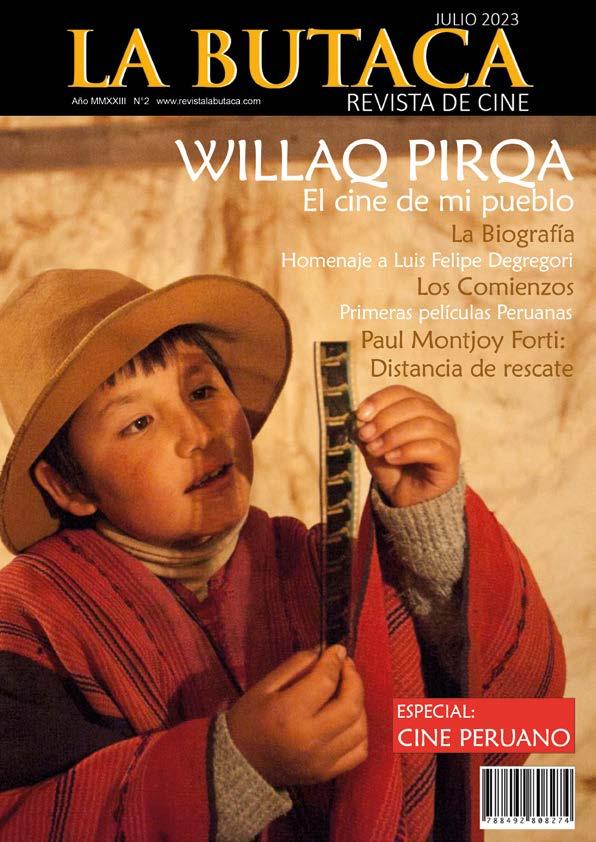

WILLAQ PIRQA (Pg. 14)

ANIMACIÓN PERUANA (Pg. 17)

EL POTENCIAL DEL PERÚ (Pag 21)

TERROR Y SUSPENSO PERUANO (Pg. 24)

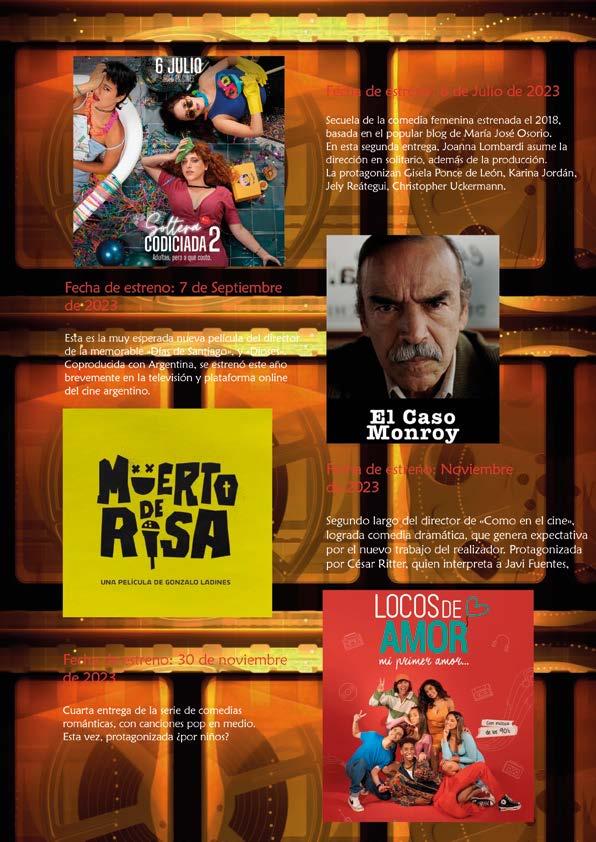

PRÓXIMOS ESTRENOS (Pg. 26)

CINE PERUANO (Pg. 5)

FELIPE, UNA ESTRELLA (Pg. 10)

WILLAQ PIRQA (Pg. 14)

ANIMACIÓN PERUANA (Pg. 17)

EL POTENCIAL DEL PERÚ (Pag 21)

TERROR Y SUSPENSO PERUANO (Pg. 24)

PRÓXIMOS ESTRENOS (Pg. 26)

Las investigadoras Cynthia Vich y Sarah Barrow, asentadas en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente, han sumado esfuerzos para editar Cine peruano de inicios del siglo XXI. Dinamismo e incertidumbre (Fondo Editorial Universidad de Lima, 2021).

Dividido en dos grandes partes, el libro explora el dentro (y fuera) de las dinámicas del mercado, así como el cine regional de bajo presupuesto y el cine del circuito global de festivales a través de un total de dieciséis artículos a cargo de estudiosos como Ricardo Bedoya, Karen Bernedo, Emilio Bustamante, Alexandra Hibbett, María Eugenia Ulfe o Javier Protzel, quienes abordan la filmografía de directores como Lorena Best Urday, Joel Calero, Diana Castro, Óscar Catacora, Álvaro Delgado-Aparicio, Mélinton Eusebio, Omar Forero, Héctor Gálvez, Claudia Llosa, Palito Ortega Matute,

Frank Pérez-Garland o Eduardo Quispe Alarcón.

“Dado que queremos destacar que el crecimiento de la producción cinematográfica peruana en las dos primeras décadas del siglo XXI está estrechamente ligado a las transformaciones ocurridas en el Perú a partir de su integración al neoliberalismo, lo que ha guiado nuestras decisiones para la categorización de las películas analizadas en este libro ha sido el vínculo entre las obras cinematográficas y sus públicos, y las dinámicas del mercado. En consecuencia, hacemos una primera distinción entre aquellas películas que en sus distintos aspectos se han instalado en la esfera mercantil, funcionando como productos ‘comerciales’ o ‘artísticos’, y otras que más bien se presentan como disociadas del mercado”, señalan Vich y Barrow en su introducción.

Los articulistas desarrollan sus análisis valiéndose de diversos conceptos teóricos como los de la banalidad del mal de Hannah Arendt, producción de bienes culturales de Pierre Bordieu, vida precaria de Judith Butler, indigenismo de Antonio Cornejo Polar, transtextualidad de Gerard Genette, memoria de Elizabeth Jelin, fotografía de Susan Sontag o valor estético de Jacques Rancière. En suma, una guía útil y atractiva. En este Bicentenario, analizamos el crecimiento del cine peruano descentralizado y las diferencias de su pleno desarrollo a nivel nacional. Cineastas y directores de festivales conversan con RPP Noticias desde sus experiencias. En el Bicentenario en el Perú hay que observar el desarrollo de las artes a lo largo de la historia, sin embargo, no se puede dejar de hablar la cultura sin abordar las diferencias de desarrollo, atención y

exhibición enmarcadas –en su mayoría–por la centralización. El cine peruano

pertenece a una de esas ramas, aunque su esfuerzo por llegar cada vez más lejos hoy es alimentado por el creciente interés de su público principal: los peruanos que buscan ver un país diverso reflejado en la pantalla grande. Según relata Ricardo Bedoya en la revista nacional “Libros y artes”, edición del 2016, el cine llegó a nuestro país el sábado 2 de enero de 1897, fecha de la que data la primera función pública proyectada en Lima, durante el gobierno de Nicolás de Piérola. Los ciudadanos que presenciaron esas imágenes en movimiento fueron sobrevivientes de la Guerra del Pacífico, época en la que se sufrió la mayor crisis en la historia desde la independencia en 1821.

En 1913, específicamente el 14 de abril, se estrenó la primera película peruana de ficción titulada “Negocio al agua”. Se trataba de una comedia dividida en cinco partes, dirigida por Jorge Goitizolo y

gares del distrito de Barranco, donde se situaba la alta sociedad en ese entonces. El periodista y escritor Federico Blume y Corbacho estuvo detrás de la narrativa argumental.

Armando Robles Godoy, Francisco Lombardi, Augusto Tamayo San Román, el grupo Chaski, Alberto Durant, Federico García Hurtado, Nora de Izcue, Felipe Degregori, Danny Gavidia y muchos más cineastas iniciaron sus labores en el siglo XX, periodo de tiempo en el que el cine peruano fundamenta sus comienzos para dar origen a una industria que tendría un crecimiento lento hasta la actualidad, ya sea con más o menos alcance frente la posibilidad de acceso tecnológico, la educación superior y la presencia del Estado peruano.

¿Cómo se expandió la maravilla fílmica por el resto del Perú? La geografía peruana (una filmación que incluía a Camino de La Oroya y Chanchamayo) se proyec-

tienen registros exactos del momento en que el cine llegan a todas las regiones del país, solo de algunas, y muchas de estas las más importantes exponentes dentro del cine regional. Por ejemplo, en Iquitos se realiza por primera vez una función en la Casa de Fierro en 1900.

Emilio Bustamante, crítico de cine y guionista de la Universidad de Lima, señala en su libro “Las miradas múltiples: El cine regional peruano. Tomo I” que desde 1996, mismo año en que se filmó el largometraje “Lagrimas de fuego”, se ha desarrollado de forma continua el cine regional en el Perú, logrando así sobrepasar un número de 150 largometrajes hasta el 2017. En los últimos cuatro años, logra superar esta cifra con el lanzamiento de nuevos títulos a nivel nacional.

El escritor peruano describe dos distinciones en la rama del séptimo arte desarrollada fuera de Lima y Callao: el pri-

Kong y melodramas de la India, que obtiene una exhibición comercial (multicines) e itinerante iniciada en las capitales de cada región; y el segundo, con un corte de autor y más moderno que llega a provincias a través de salas municipales, comunales, escuelas, al aire libre, etc. Es decir, fuera de la capital, podemos visualizar un desarrollo audiovisual con diferentes expresiones narrativas y de formato en Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca –en estas zonas mayormente con el auge del género del horror– y también en Áncash, Arequipa, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali. Tres cineastas contemporáneos del Perú Para esta nota especial del Bicentenario, RPP Noticias se comunicó con tres cineastas de diferentes lugares del país: Carlos Marín Tello (Pucallpa), Melina León (Lima) y Henry Vallejo (Puno).

Con películas estrenadas en los últimos años, esta selección de directores permite conocer de cerca las diferencias y características en común para la realización de proyectos cinematográficos en el Perú en la era moderna.

Marín Tello, cineasta y docente amazónico, estrenó su primer largometraje “Mapacho”, en el 2019, después de dirigir algunos cortometrajes antes como “Shicsirabo” y “Yacuruna”, también desarrollados en la selva. “El cine amazónico es un cine que está en crecimiento, poco a poco se está empezando a ver títulos de cortometrajes y películas que están teniendo presencia en festivales”, asegura mediante una conversación telefónica con este medio. Desde Lima y Nueva York, encontramos a Melina León, directora de “Canción sin nombre”, película peruana estrenada en la Quincena de realizadores del Festival de Cannes en el 2019. Aunque su estreno en salas de cine se vio impedido por la pandemia de COVID-19, logró ser adquirida por Netflix, plataforma digital que ha permitido su difusión en nuestro país y más allá de nuestras fronteras.

¿Cómo reacciona al éxito como directora peruana? Niega que haya sido una total sorpresa, porque se atrevió a salir del país y estudiar en EE.UU., específicamente en una ciudad donde están surgiendo cineastas de mucho éxito, aquellos con los que compartió clases: “Tampoco es que diga que ha ocurrido un milagro, lo busqué y trabajé mucho para que la película llegue a ser tan conocida, pero nada te lo garantiza. […] Lo de Cannes ha abierto muchísimas puertas”.

“Recién estamos mirando los 80 en esta película, pero cuánta ilusión me haría que un cineasta o yo misma que sepa mirar el cambio de toda esta Lima producto del neoliberalismo y todas sus ex-

presiones culturales que sobreviven y se transforman, estos colores que responden a la Lima gris y la vuelven multicolor, solo ese detalle me parece tan fantástico”, agrega sobre las historias podrían contarse a futuro sobre la Lima actual. Henry Vallejo, director de “Manco Cápac” (ganadora del premio a Mejor largometraje de Apreci en el 2021), es uno de los actuales exponentes del cine en Puno. Se inició con el género de terror detrás de una cámara, algo que él y sus colegas consideraron “comercial y tal vez más barato de realizar” en sus comienzos. Su segunda película, centrada en la vida de un joven que llega a la ciudad puneña y busca oportunidades de trabajo, le valió una gran exposición desde su lanzamiento en el Festival de Cine de Lima.

“La temática en el cine es importante, cómo encontrar los temas en los cuales basarnos para escribir guiones y luego producirlos en películas”, señala el director y aplaude la divulgación de la tecnología, aunque esta no acorta el proceso llevarlo a cabo. “Hoy en día con la tecnología digital no es que sea mucho más fácil, se hace un poco más barato hacer películas, pero la dificultad, los tiempos y todo lo que hay que pasar para producirla es lo mismo”.

“Mapacho”, “Canción sin nombre” y “Manco Cápac” fueron filmadas en ciudades distintas, por lo tanto, ofrecen esas miradas que se unen y distancian en base a la percepción del cineasta, diversidad de personajes, contextos históricos, cultura, entre otros aspectos. Además, detrás de la grabación de cada una, también se suscita un antecedente que involucra el desarrollo del cine en cada lugar de nuestro país.

El cineasta Felipe Degregori completó una vida dedicada a lo que mejor sabía hacer: cine. nos hereda su trabajo y producciones para verlas una y otra vez.

“Si hubiera podido escribir la carta larga que pensaba escribirte, la habría combinado con fragmentos de una canción de Joaquín Sabina, ‘Así estoy yo sin ti’. Dice su letra: ‘Como un pájaro en un desfile’, ‘perdido como el ojo del maniquí’, ‘así estoy yo sin ti’”.

Es 2012 y las conmovedoras líneas pertenecen a Felipe Degregori. Son parte de una carta dedicada a su hermano muerto. Carlos Iván ha fallecido un año antes. Felipe lo extraña. No ha pasado un día en que haya dejado de recordarlo. Sus ojos han dejado de brillar un poco desde que su hermano mayor se fuera y todos lo notan. Felipe ha entrado en una suerte de duelo perpetuo. Le canta, le escribe, lo sueña. El hermano mayor se ha ido, un cáncer de páncreas –”el más chúcaro y doloroso de todos, como dijo”– se lo

Felipe es sincero con Carlos Iván en esta carta que le escribió un año después de su muerte. Está perdido y solo. Nunca logró dejar de estarlo.

Felipe nació en 1954. Soñó siempre con hacer películas. Inició estudios en Ayacucho y, posteriormente, Audiovisuales en la otrora Unión Soviética. Era la década del 70 y no desaprovechó la oportunidad de llevar estudios en Moscú. Coincidiría por aquellos años en dicho país con su primo, el escritor cusqueño Lucho Nieto Denegri.

OBRA. Degregori nació en 1954 e hizo estudios audiovisuales en Moscú. Luego volvería al Perú para producir sus propias cintas y documentales.

OBRA. Degregori nació en 1954 e hizo estudios audiovisuales en Moscú. Luego volvería al Perú para producir sus propias cintas y documentales.

“Había un cine que se llamaba Barricada, que se especializaba en películas de arte,

llevó tras una corta agonía. Carlos Iván, el reconocido antropólogo, el hombre que lo escuchaba, el que lo sostenía de sus derrumbes, el que cuidaba de él y su madre ya no estará para defenderlo ni para hablar de política. Es 2012 y Felipe le cuenta a Carlos Iván en la carta que ya es “invisible”. No se queja; solo le cuenta que parece haber desaparecido junto con él, ya que sus amigos se han esfumado. También reflexiona sobre la soledad. “Yo visito a nuestra madre diariamente, y muchas veces hablamos de nuestra soledad absoluta, casi sólida como un vidrio que se puede tocar. Conversamos de qué sentido tienen nuestras vidas; a veces, incluso, de para qué seguimos; ella, como siempre inteligente, con una sabiduría emocional enorme, me consuela, trata de que no me hunda, me da ánimos. Pero, lamentablemente, sus palabras no pueden traspasar el blindaje de acero que cubre mi corazón”.

tanto occidentales como en películas de la edad dorada del cine soviético. Con Felipe siempre estábamos a la caza de estas cintas. Nos citábamos en ese cine. Quedaba en un hotel famoso que se llamaba Ucrania; ahora se llama Radisson. Eso, el cine, nos unía mucho”, recuerda Lucho sobre aquellos años.

Tras cuatro años en Moscú, Felipe volvería al Perú. Ya convertido en un cineasta, formaría una productora para hacer el cine que tanto le gustaba. Recordaría aquellos años como los mejores para hacer cine debido a la Ley 19327, una norma ya extinta que promocionaba la creación de cortometrajes y la producción de cine en general. “El día de mi suerte” fue el nombre de su primer corto. Hizo muchos más.

Supera 75 mil espectadores en salas

La cinta peruana Willaq Pirqa superó los 75 mil espectadores desde su estreno y así la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se reunió con el protagonista Víctor Acurio y la productora de la cinta, Jedy Ortega para reconocerlos y felicitarlos a nombre del Ministerio de Cultura por reivindicar con su trabajo la lengua quechua y la identidad cultural a través del cine.

“Willaq Pirqa. El cine de mi pueblo” es un largometraje peruano de ficción, hablado completamente en quechua y filmado íntegramente en la comunidad de Maras en Cusco. Vale decir que el Ministerio de Cultura jugó un papel importante al promover su realización y distribución a través de la política de Estímulos Económicos, que anualmente otorga este sector para la promoción de la industria cinematográfica en nuestro país.

Precisamente, esta película fue ganadora de uno de los Estímulos Económicos otorgados por el Ministerio de Cultura, en el Concurso de proyectos de largometraje de ficción en lenguas originarias el año 2015, promovido desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y convocado por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO).

“La película es un logro no solo para el cine peruano, sino para todos los peruanos y esto es trabajo de ustedes. La labor profesional que han hecho para transmitir el mensaje de que nuestro país es diverso y de que las infancias son importantes para la preservación de nuestros idiomas, es encomiable”, expresó la ministra de Cultura.

“Desde el Ministerio de Cultura queremos seguir siendo aliados de este tipo de experiencias. Por ello creemos que es necesario impulsar su difusión para que pueda llegar a todo el Perú. Que todos tengan la oportunidad de ver y aplaudir esta obra cinematográfica, principalmente los niños y niñas del país.”, agregó. A propósito de la visita, la titular de Cultura anunció que se promoverán proyectos a favor de la industria cinematográfica, promoviendo su difusión y el impulso a la producción nacional. En la reunión también participó la directora de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos medios (DAFO), Erika Chávez, quien mencionó que “Willaq Pirqa” ayudó a poner en evidencia una de las necesidades más importantes para promover el cine peruano, que es la “cuota de pantalla”. Este un mecanismo que podría ayudar a que las producciones peruanas puedan estar más tiempo en las salas comerciales para el consumo de la ciudadanía y garantizar el despegue de la industria cinematográfica en el país.

Esta película ha logrado superar los más

de 75 mil espectadores a nivel nacional, siendo considerada la película más vista en lengua quechua. De este modo ha ingresado a su novena semana en la cartelera comercial, lo cual significa un importante logro para el cine peruano.

La dirección de la película estuvo a cargo del peruano César Galindo y se utilizó locaciones de la sierra peruana como Maras, Pacahuaynacolca y Chequereq en Cusco.

La película narra la historia de como “Sistu” (10 años) y su pequeña comunidad en los Andes, descubren la magia del cine. Este encuentro causa un gran revuelo, pero además los confronta con su cultura y pone en evidencia las limitaciones de la comunidad para entender y leer castellano. La película se estrenó el

jueves 8 de diciembre en salas comerciales de Lima, Cusco y Arequipa.

El año 2016, el proyecto recibió el fondo de ayuda del Programa Ibermedia al ser una coproducción entre Perú y Bolivia. Asimismo, el 2018 el largometraje participó en la tercera edición de Cine del Mañana, evento organizado por el Ministerio de Cultura, donde se presentó en etapa de postproducción a programadores y profesionales nacionales e internacionales de la industria cinematográfica. Durante el 2022, “Wilaq Pirqa” ganó el Premio del Público y el Premio a la mejor película Hecho en el Perú en el 27 Festival de Cine de Lima. Además, recibió el Estímulo a la Distribución del Ministerio de Cultura, gracias al cual llega a las salas de cine comercial en los últimos meses.

El cine animado peruano nace en 1952 como un inesperado pero feliz brote creativo en el panorama de la exigua actividad fílmica nacional de la época. El artista gráfico Rafael Seminario Quiroga será el autor de un corto animado publicitario de cinco minutos, Sorpresas limeñas, que inaugura nuestra producción en dicho género cinematográfico. La realización de dibujos animados nacionales se daría, desde un primer momento, exclusivamente en el sector publicitario. Diversas empresas, con el fin de promover la venta de sus productos o servicios, encargarían la realización de cortos para cine a realizadores especializados como Seminario o, desde

mediados de la década del 50, el argentino Jorge Caro, que trabajarían, con frecuencia, de la mano con las agencias de publicidad.

Ya en la década de los sesenta, habría un desarrollo continuado del cine animado en la televisión nacional. En dicha época, la abundante animación publicitaria televisiva, bajo el formato de la “cuña”, producida en el país sería la respuesta a la gran demanda de los anunciantes por promocionar sus actividades comerciales a través de un nuevo y exitoso medio audiovisual. Al activo trabajo del animador Rafael Seminario, pionero en 1959 de la animación televisiva nacional, se agregaría la labor de realización, siempre

en publicidad, de personajes como Carlos Valle en su estudio Valle y Asociados o independientes como Hugo Guevara, Pedro Vivas o el italiano Gianfranco Annichini.

Audiovisual Productions, de Jorge Cohata (con Félix Nakamura como encargado de producción) y Telecine, del francés Henri Aisner y Manuel Valdivieso, serían las compañías audiovisuales que más impulso darían al campo de la animación comercial en el período. El apoyo del Estado, a través de una ley de promoción cinematográfica (la Ley Nº 19327, promulgada en 1972 durante la dictadura militar de Velasco), posibilitaría desde 1976, con Pacto Andino

Piratas en el

(2005), cinta que destaca por ser una de las

Latina. (de Rafael Seminario), la realización de trabajos de animación más extensos y elaborados, por primera vez de carácter no publicitario.

En todo el tiempo de vigencia de la citada ley se rodarían únicamente cortometrajes (tanto de corte educativo como institucional, de entretenimiento o publicitario), llevándose a cabo, asimismo, los primeros intentos por promover seriamente la enseñanza y crear una industria de la animación a través de productores como el propio Seminario o el Instituto Procesca.

Al lado de la figura del realizador Félix Nakamura, fundamental en la producción y difusión de la animación tanto en el Perú como en Venezuela (Nakamura fue el primer animador peruano en emigrar y ejercer su influencia en un país extranjero), destacan creadores como Fernando Gagliuffi, renombrado cultor del

llamado cine animado de autor con Facundo (1976) y La misma vaina (1983), así como Sadi Robles Falcón o Edmundo Vilca, quienes adquieren gran prestigio en el sector de la animación publicitaria. Veinte años después de promulgada la Ley 19327, las condiciones serían distintas, al reemplazársele por otra (la Ley 26370, que crea CONACINE) que financiaría únicamente las obras ganadoras de un concurso y que no daría los resultados esperados de estimular adecuadamente la actividad cinematográfica. Desde entonces, sólo se vería beneficiada con la norma una cinta animada: el corto Tradiciones peruanas (1998), de Jorge Montalvo, Alfredo Arana y Miguel Bernal.

Los años 80 marcan una renovación en la realización de animación en el país, filmando sus primeras películas el uruguayo afincado en Lima Walter Tournier

(director de El cóndor y el zorro en 1980 o de Nuestro pequeño paraíso en 1984), que establece una mayor diversificación en el tratamiento de las áreas técnica y artística.

Por su parte, al lado de la labor creativa y de crítica comprendida en la obra del nacional Nelson García (El Chicle, 1982), destaca la actividad de dos estudios que marcan época en la producción animada, principalmente publicitaria, local: Anivisa, de Pedro Vivas y Antonio Otayza (esta empresa sería luego la primera en ampliar su radio de acción al extranjero abriendo Vivas una sucursal en Bolivia) y Antarki, del notable animador Benicio Vicente Kou, creador también de títulos como Cuniraya Wiracocha (1984) o Animatógrafo (1989).

La gran renovación tecnológica en el área de producción ocurre en los años 90, en que se consolidan, progresivamente, los sistemas digitales, empleados desde la década del ochenta por empresas como Chroma, de Hugo Guevara. Por entonces, aparece una cantidad considerable de empresas audiovisuales que se dedican a elaborar productos tanto en 2D como en los de 3D.

El mayor desarrollo de los recursos de animación por computadora se daría, sin embargo, con el advenimiento del nuevo siglo. La propagación de Internet y la creación de programas más avanzados simplificarían el trabajo de la animación, dando paso a una etapa de auge en los rubros comercial y de entretenimiento, gracias al dedicado esfuerzo de pequeños y grandes productores.

Esta etapa, que se extiende hasta nues-

tros días, alcanza su momento culminante en el año 2004, luego de haberse lanzado el primer largometraje de animación 2D Al encuentro con Jesús, de Javier Prado y el primer largometraje animado en 3D, Piratas en el Callao, de Eduardo Schuldt, realizado por Alpamayo Entertainment, estudio que, además, inaugura un agresivo y exitoso sistema de marketing aplicado a sus productos fílmicos.

Siguiendo los pasos de esta empresa, artífice de dos largos animados más, Dragones, destino de fuego (Eduardo Schuldt, 2006) y Valentino y el clan del can (David Bisbano, 2008), aparece luego Dolphin Films, de Sergio Bambarén, productora del film en animación 3D El Delfín, dirigida en el 2009 por Eduardo

Schuldt.

Mientras que Schuldt sería responsable también de los primeros largometrajes filmados en visión 3D en el Perú: Lars y el misterio del Portal (2011) y Los Ilusionautas (2012), David Bisbano, por su parte, se ocuparía, por esta época, en dirigir un postergado proyecto, estrenado finalmente en 2012: Rodencia y el diente de la princesa.

La animación digital ha ido ganando, con el tiempo, gran importancia como método de realización, dominando hoy, en su mayoría, los esquemas creativos del común de productores peruanos.

Este protagonismo de las nuevas tecnologías en los procesos de producción se da, de manera especial, en una nueva y promisoria generación de jóvenes cor-

tometrajistas, que, por encima de las exigencias de la demanda publicitaria, mantienen vigente la necesidad de investigar y desarrollar sus propias aportaciones creativas para ámbitos como la animación artística o el video clip. Figuras con grandes proyecciones de esta generación son Jimy Carhuas y los hermanos Luigi y Mauricio Esparza Santa María, responsables, respectivamente, de dos grandes proyectos en largometraje a ser estrenados próximamente: Nuna y Mochica, la película, cintas cuyas historias rescatan el valioso acervo nacional y que se proponen, a la vez, marcar un referente importante en la historia reciente de nuestro cine animado.

Talento local

Apus es un estudio de animación 2d peruano que ha trabajado en proyectos como ‘Papelucho’, que fue adquirido por Cartoon Network y está disponible en streaming vía HBO Max; ‘Love, death and robots’ de Netflix; animaciones de los Looney tunes o videoclips para Sia, Juice WRLD, Backstreet Boys, J Balvin y Outkast.

“Ahora somos 70 personas y tenemos mucho interés por seguir sacando material propio, tenemos películas y series en el horno”, comenta Bonilla. Además, resalta que se fortalecieron a partir de que el Ministerio de Cultura y DAFO generara un fondo de desarrollo de largometrajes de animación. “Esto fue un incentivo para nosotros y también le dio más visibilidad a la división”.

Sin embargo, Apu no es el único jugador peruano en la cancha. Red Animation desarrolló ‘Tainá’ para Nickelodeon Latinoamérica y Netflix, y también coprodujo la primera serie de animación peruana nominada al Emmy Internacional, ‘La Siesta 7. Por otro lado, Maneki Studio estuvo a cargo de un corto de ‘The Mandalorian’ para la empresa de artículos de cultura pop Funko.

“Hay más de una película en producción que han suscitado el interés de plataformas como HBO o Netflix. Es un hecho que, de aquí en unos años, los gigantes del streaming van a tener en sus catálogos no solo a animadores peruanos sino también historia con motivos nuestros”, agrega Santivañez.

Su libro Imagen y crítica es una mirada al cine peruano del nuevo milenio y a su lugar en Latinoamérica.

En los 90 se hacían menos de 10 películas por año. Ahora, dices, un promedio de 80. Cuéntanos de esa revolución digital.

La revolución digital fue gradual, pero llegó un punto, ya entrado el nuevo milenio, en el que el cambio de paradigma tecnológico era ya un hecho. Podías editar una película en una PC, grababas con una cámara barata, pequeña y ligera, ya no había marcha atrás. Algunos dicen que la cámara digital y la imagen digital no es cine, pero se equivocan: el cine es imagen en movimiento, y el soporte digital proporciona otra textura quizá, otro tipo de luz y oscuridad, otro color, pero seguimos hablando de imagen en

movimiento.

¿Viste Asu mare? Alcántara pide que no se le compare con los grandes cineastas, pero hay muchos casos emblemáticos de directores notables que aprendieron de forma autodidacta.

No he visto la última Asu mare. Para ser franco, solo vi la primera, y me parece que las demás han querido repetir la fórmula. Quizá debería verlas, solo por responsabilidad profesional. Sobre Alcántara, habría que preguntarle si ve al cine como un arte o solo como un medio de entretenimiento popular mediocre con fines comerciales.

Este 2023 se conmemoraron 100 años de Armando Robles Godoy, cineasta reivindicado por Godard!, la revista donde empezaste a escribir de cine. ¿Por qué pocos lo han recordado?

Yo creo que con la obra de Armando se está produciendo un redescubrimiento gradual, y me gusta pensar que nuestra revista Godard! tuvo algo que ver con ello. De lo que sí estoy seguro es que Armando estuvo muy agradecido de la reivindicación que hicimos de su cine, porque él mismo nos lo dijo, y más de una vez. Por lo demás, cada vez es más patente para todos algo que, para mí, es evidente: Armando Robles Godoy no solo fue un gran cineasta, sino también un gran escritor y un gran teórico, además de un profesor, un promotor del cine, y el hombre que hizo la primera ley de cine en el Perú. Robles hizo lo que demanda un país como el nuestro: fundarlo todo. Él fue el fundador del cine peruano. Lo que queda pendiente es hacer un estudio integral de su obra fílmica y literaria.

¿Por qué el público peruano prioriza las comedias y el cine de terror? Se habla de una cuestión cultural o idiosincrática. Esa es una pregunta difícil. No sé si alguna vez se podrá responder. En todo caso, al contrario del público, los cineastas peruanos no priorizan las comedias y el terror: interesante desajuste. Hay géneros que nos parecen esquivos, como el buen cine de acción o el suspenso psicológico. ¿Hay una brecha tecnológica o la ausencia de actores con rango dramático tipo Ricardo Darín?

Es una buena pregunta. El cine de acción ha sido felizmente reformulado en Asia, con un cine de gánsteres que hace olvidar al norteamericano. Pero la asiática es una industria brutal, enorme, que no envidia nada a Hollywood en términos de dinero y presupuesto. Sin embargo, habría que pensar en un cine de acción

de bajo presupuesto, que también podría ser interesante, si es que no se tratan de imitar ramplonamente los modelos norteamericanos. Es un tema interesante de pensar. Sobre el suspenso psicológico, se han hecho pocos esfuerzos, como Muero por Muriel, un simpático neo noir de Augusto Cabada, o la hitchcockiana El beneficio de la duda de Ani Alva. Ambas tienen a un fascinante Ricky Tosso como un excelente actor dramático. Pero debería desarrollarse más esta veta, es cierto, aunque no creo que no se haga por falta de actores o actrices.

Transformers en Cusco nos recuerda a Charlton Heston filmando con Yma Sumac, antecedente de Indiana Jones, saga que también filmó en Perú. Más allá del exotismo, ¿el Perú es un país cinematográfico?

El Perú por supuesto que es un país cine-

matográfico. Lo que sucede es que es un cine que no vemos, que de alguna manera perversa se nos hace invisible. Esto se debe a la apabullante oferta foránea, que hace empalidecer la oferta nacional, pero no solo se debe a eso. Hay un rol que el Estado debe asumir de forma mucho más agresiva. Los filmes peruanos deberían verse en la televisión del Estado, y en otros canales de televisión nacionales; deberían pasarse las películas peruanas en los colegios, debería enseñarse la apreciación cinematográfica en los colegios también, además de enseñar el cine peruano. Y es verdad que el cine mediocre o malo, artísticamente hablando, también produce clichés, pero es precisamente la tarea educativa la que debe dar las herramientas para una apreciación crítica del cine. Finalmente, habría que decirles a los historiadores peruanos que se fijen más en el cine peruano, y no solo en la literatura peruana. Estamos en una era más cinematográfica que literaria, y es el cine el que no deja de transformar el tiempo histórico, y nuestra visión del Perú. Yo diría, por ejemplo, que películas como Chicama, Wyñaypacha o Manco Cápac, y documentales como El choque de dos mundos o La revolución y la tierra reformulan nuestra historia y nuestro presente, tanto como pueden hacerlo las novelas de Vargas Llosa o Arguedas, o los libros de Vallejo. El Perú es un país cinematográfico, y cada día que pasa lo es más. Hay que despertar a esa realidad, y dejar de pensarnos desde un canon letrado pre-cinematográfico, que me parece es un prejuicio anacrónico de nuestros intelectuales.

POR: ALDO ROY BEJARANO CUTIPA

POR: ALDO ROY BEJARANO CUTIPA

Un adolescente, esmirriado y tembloroso, registra con su cámara a una amiga que está poseída por un espíritu diabólico. Por su boca chorrea espuma hasta el suelo lustroso de una residencia sanisidrina. La madre del chico corre desesperada hasta la puerta principal. Pero, cuando la abre, está ante la peor de sus pesadillas: se encuentra ante un campo en medio de la noche. También hay una llama, que va mutando en un horrendo ser de mirada espectral. La mujer se desmaya. A los pocos segundos, un silbido la despierta pero en otro estado de sueño, y se ve a sí misma en la selva, mientras una oscura criatura de uñas largas y ojos luminosos la acecha. Si mezcláramos escenas de distintas películas de terror peruanas, ambientadas en la costa, la sierra y la selva, tendríamos un entretenido mash-up que una las convenciones norteamericanas del género y las tradiciones orales de nuestro país. Y es que es difícil encontrar una

película de terror ‘mala’. Es decir, podemos estar ante una cinta mal narrada, mal actuada, mal escrita, pero, a pesar de su incorrección, puede ser altamente disfrutable. Muchos críticos de cine no tienen problemas con ver filmes ‘malos’ en los que deambulen fantasmas, caminen monstruos o vuelen vampiros. Y ese goce con el terror ‘malo’ no necesariamente tiene que ver con vacilarse con lo postizo, lo artificioso, lo camp en una puesta en escena, sino con la propia naturaleza de este tipo de cine.

El terror es el género que encarna con mayor intensidad la vida y la muerte, y viaja entre esos dos extremos de la humanidad como si nos invitara a subir en un pequeño cochecito de montaña rusa que parece estar a punto de estrellarse contra la tierra, no sin antes desplazarnos en los rieles por la casa de los locos del parque de diversiones, con espejos que deforman nuestro reflejo cinéfilo. Porque los personajes de estas pelícu-

las, como todo amante del cine, viven apasionados por ver: el Norman Bates de “Psicosis” (1960), el Mark Lewis de “Tres rostros para el miedo” (1960), el chupasangre interpretado por Christopher Lee en “Drácula, príncipe de las tinieblas” (1966), o el Michael Myers de “Halloween” (1978) lo hacen desde la cerradura de una puerta, el lente de una cámara o una ventana, así como nosotros lo hacemos desde nuestras butacas en una sala de cine.

Este género nos hace vivir lo tanático para refugiarnos de lo tanático de la vida. Y es en ese valor que reside lo esencial del goce por el horror. Ya hace algunos años una investigación de Eduardo Andrade (Universidad de California) y Joel B. Cohen (Universidad de Florida) señaló que este tipo de películas hace que los fans sientan emociones positivas y negativas a la vez, que experimenten placer mientras están presos del miedo que los hace brincar en sus asientos.

El tenebroso magnetismo del cine de terror está en cómo fusiona el placer y el miedo, en el oscuro matrimonio de dos emociones antagónicas y potentes. Y esas contradicciones también explican el por qué una película ‘mala’ de este género puede resultar ‘buena’. Eso nos lleva a reflexionar sobre su práctica en nuestro país. Porque en el Perú, desde los tiempos de “Boda diabólica” (1974) hasta los actuales de “Secreto Matusita” (2014) no ha surgido LA película de terror peruana. No hay aún en nuestro país un equivalente de lo que es en México “El vampiro” (1957), de Fernando Méndez; El despertar de la bestia (1970), de José Mojica Marins en Brasil; u “Obras maestras del terror” (1960), de Enrique Carreras en Argentina.

Las películas de terror realizadas hasta hoy en nuestro país son imperfectas, irregulares, a veces hasta ingenuas. Sin embargo, podemos encontrar en muchas de ellas algunos de los pasajes más alucinantes de nuestra cinematografía. Las que más han sorprendido son las del llamado cine regional, que si bien empezó a asentarse con fuerza a mediados de los noventa, empezó a tomar cuerpo, en cuanto al horror, a inicios de este siglo con títulos como “Jarjacha, el demonio del incesto” (2002), de Mélinton Eusebio. Si el miedo en cintas como “Scream” (1996) o “Actividad paranormal” (2007) se crea al interior de espacios urbanos y residenciales, el de Jarjacha se da en la inmensidad del campo, rememorando la tradición de cierto cine de horror japonés, que va desde “Onibaba” (1964), de Kaneto Shindo; hasta “Kakashi” (2001), de Norio Tsuruta. La aparición del Jarjacha, que es alguien que recibe una maldición por haber cometido incesto (se convierte en llama y busca succionar algún alma para liberarse de su monstruosa condición), cumple la misma función ajusticiadora de otros espantajos del cine internacional, como Freddy Krueger o Jason Voorhees, quienes, en el fondo, castigan a muchachos por estar teniendo relaciones sexuales o drogándose en lugar de hacer la tarea.

Así como en su momento aparecieron versiones humorísticas de los asesinos de “Pesadilla en la calle Elm” o “Viernes 13”, lo mismo ha ocurrido con muchos de estos personajes nacidos de nuestra tradición oral. Tal es el caso de “Supay, el hijo del condenado” (2010), de Miler Eusebio (primo de Mélinton), una de las películas peruanas más divertidas de esta década. Posee un humor desfachatado e infantil. Tiene unas escenas violentas, de aire inquisitorial, pero la manera en que retrata a su personaje

principal, un niño, es muy juguetona, sea que se encuentre en posición voyerista o que se le vea meando de forma explícita, en un encuadre cercano. Cuenta la leyenda que en el cine municipal de Huamanga la cola parecía infinita, hasta el punto que el tumulto, ansioso por ver el largometraje, derribó las puertas coloniales del recinto. El realizador tuvo que pagar las reparaciones. Otro ejemplo es “La casa embrujada”, grabada en el 2007 por el juliaqueño Joseph Lora, que tiene el orgullo de contar con algunas de las secuencias más delirantes de nuestra filmografía, como aquella en la que la cabeza de una mujer se desprende de su cuerpo y viaja velozmente por la calle, hasta encontrarse con otras, con las que mantiene una extraña conversación.

llegan a cartelera en esta década y que lucen ese típico “mal gusto” del terror, que expone sin pudor la sangre, el sudor y las vísceras. “Cementerio general” de Dorian Fernández-Moris y “La entidad”, estrenada este año por Eduardo Schuldt, a pesar de sus actuaciones desiguales, de sus personajes estereotipados y de sus limitaciones narrativas, son películas en las que uno nota el entusiasmo de los realizadores por explotar las posibilidades del recurso del found footage simulado.

“Cementerio general” funciona cuando juega a la sugerencia, a no mostrar, a crear tensión con el fuera de campo. Lo mejor son sus imágenes borrosas, agitadas, temblorosas, mientras se ve a adolescentes correr y enfrentarse al cuerpo deforme, babeante y poseído de una niña que deambula entre los vivos y los muertos. Por cierto, típico también del género, anuncia segunda parte para octubre próximo. “La entidad”, por su parte, revela a un director que sigue jugando, en medio de las limitaciones, con los efectos especiales, tal como lo hizo en sus anteriores cintas infantiles de animación, solo que esta vez para dar vida a un fantasma cadavérico, repulsivo y cómico a la vez.

“La cara del diablo” (2014) o la reciente “Poseídas” son, por el contrario, cintas de “mal mal gusto”. Una porque mezcla sin ganas y de la forma más pacata la figura selvática del Tunche con los clichés de las slasher movies; la otra porque es una historia de posesiones contada sin mayor conocimiento de la narrativa del género.

Si hay que reconocer una segunda etapa importante en el boom del cine de terror peruano de este nuevo siglo es aquella que arranca en el 2013 con el ingreso de “Cementerio general” a las multisalas. Su éxito fue tal que a la fecha es la quinta película más taquillera de la historia del cine peruano: llegó a invocar a más de 700.000 espíritus ávidos por ver una historia de ouija y posesiones diabólicas. El suceso de este largometraje trajo consigo la aparición de nuevas cintas del mismo género, que buscaron acercarse a las impresionantes cifras de asistencia de aquel largometraje.

En su libro “Shock value”, John Waters distingue entre el “buen mal gusto” y el “mal mal gusto”. Si el primero está dotado de estilo, el segundo no. Esa clasificación del realizador de “Pink Flamingos” nos podría ser útil para hacer una división entre el tipo de cintas peruanas que

Pero más allá del “mal gusto”, el teaser de No estamos solos, de Daniel Rodríguez Risco, promete un filme que nuevamente expone la afición de su director por anticuados espacios, adornados por objetos tan viejos como amenazantes, tal como lo demostró en la interesante “El vientre” (2014). El cineasta, que se confesó inspirado en “El exorcista” y “El conjuro” para la realización de su nueva cinta, afirma que el terror aún no ha sido tratado en nuestro cine con el nivel de calidad que amerita. Si él logra hacernos sentir en la sala de cine como al interior de una casa encantada, podría ser la primera película peruana del género caracterizada por el “buen buen gusto”.

Por lo demás, queda claro que el cine de espanto goza de buena salud en nuestro medio.