Jardines del Bosque: Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Guadalajara moderna

Mónica del Arenal Pérez

Universidad de Texas, Austin Texas

Jardines del Pedregal fue conceptualizado y proyectado por Luis Barragán entre 1945 y 1952,1 un visionario desarrollo en el que el diseño de paisaje en la lava petrifcada del volcán Xitle marcaría la confguración de los lotes y daría la pauta al plan maestro a cargo del urbanista Carlos Contreras. “Jardines del Pedregal de San Ángel, el lugar ideal para vivir”, sería el lema del “fraccionamiento de más categoría de la Ciudad de México”, el gran producto inmobiliario para la burguesía emergente, moderna y adinerada. De acuerdo con el propio Barragán “estableció normas de construcción a fn de crear un ambiente armónico en arquitectura y evitar destruir la belleza del paisaje”.2 Barragán se había afamado con el éxito de este desarrollo y Goeritz recién incursionaba en el arte público, comisionado por el propio Barragán.

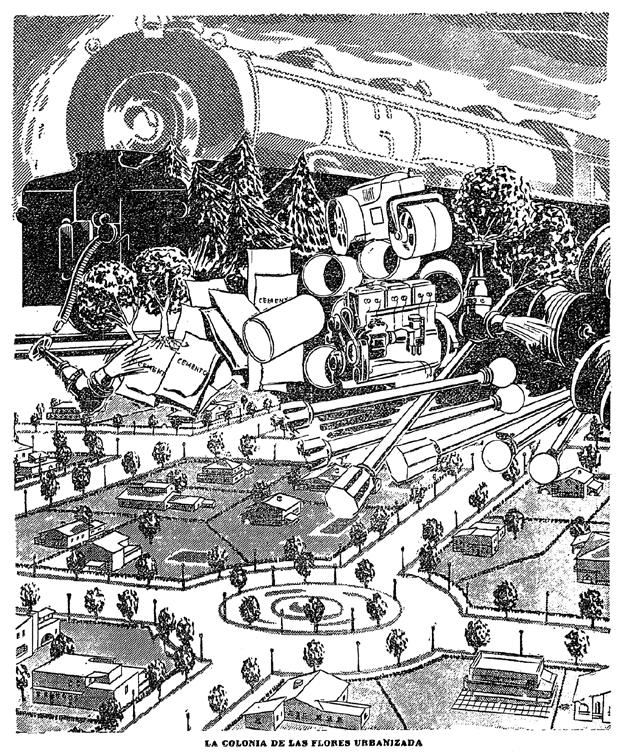

En noviembre de 1955, el Banco Internacional Inmobiliario, S. A., propietario en fdeicomiso de los predios que formaban parte de la Hacienda Santa Eduwiges (otrora Bosque de Santa Eduwiges), solicitó al ayuntamiento de Guadalajara la autorización para proceder a la urbanización y lotifcación de lo que sería el Fraccionamiento Jardines del Bosque, situado al sur-poniente de la ciudad de Guadalajara. Desde su taller en Tacubaya, en la Ciudad de México, Luis Barragán diseñó el Fraccionamiento Jardines del Bosque para Guadalajara, entre 1955 y 1957. Desarrolló “la planifcación completa, con jardinería y obras de ornato del fraccionamiento resi-

dencial”.3 En el proyecto colaboró Mathias Goeritz con dos obras emblemáticas: la escultura del Pájaro de fuego y la Capilla Abierta del Parque de las Estrellas.

El Bosque inducido de Santa Eduwiges

A partir de 1886, el bosque fue inducido en lo que fuera un extenso terreno pantanoso a instancia de Luis Martínez Cruz, quien sugirió se poblara de eucaliptos para sanearlo. Esta especie había sido traída a México durante el portifrato por razones “higienizantes”. El maestro Guillermo Gómez Sustaita comenta que la razón fundamental había sido levantar una barrera verde contra los vientos que se originan desde el Bosque de la Primavera hacia la ciudad, en sentido poniente-oriente, y otros que surgen por el rumbo del Colli, ya que se creía que esas corrientes eran perjudiciales para la salud humana y que transmitían virus como el de la tuberculosis.4

Por su parte, la doctora Nina Hinke precisa que el motivo de la importación del eucalipto a México fue esencialmente la salud pública, al inicio en el valle de México y posteriormente en varios estados de la República, con el objetivo de “sanear” la ciudad y reducir los casos de malaria, así como otras “afecciones palustres” causadas por la acumulación de aguas estancadas debido a la falta de limpieza de las atarjeas y a la escasez de drenaje. El doctor De Bellina, comenta Hinke, reco-

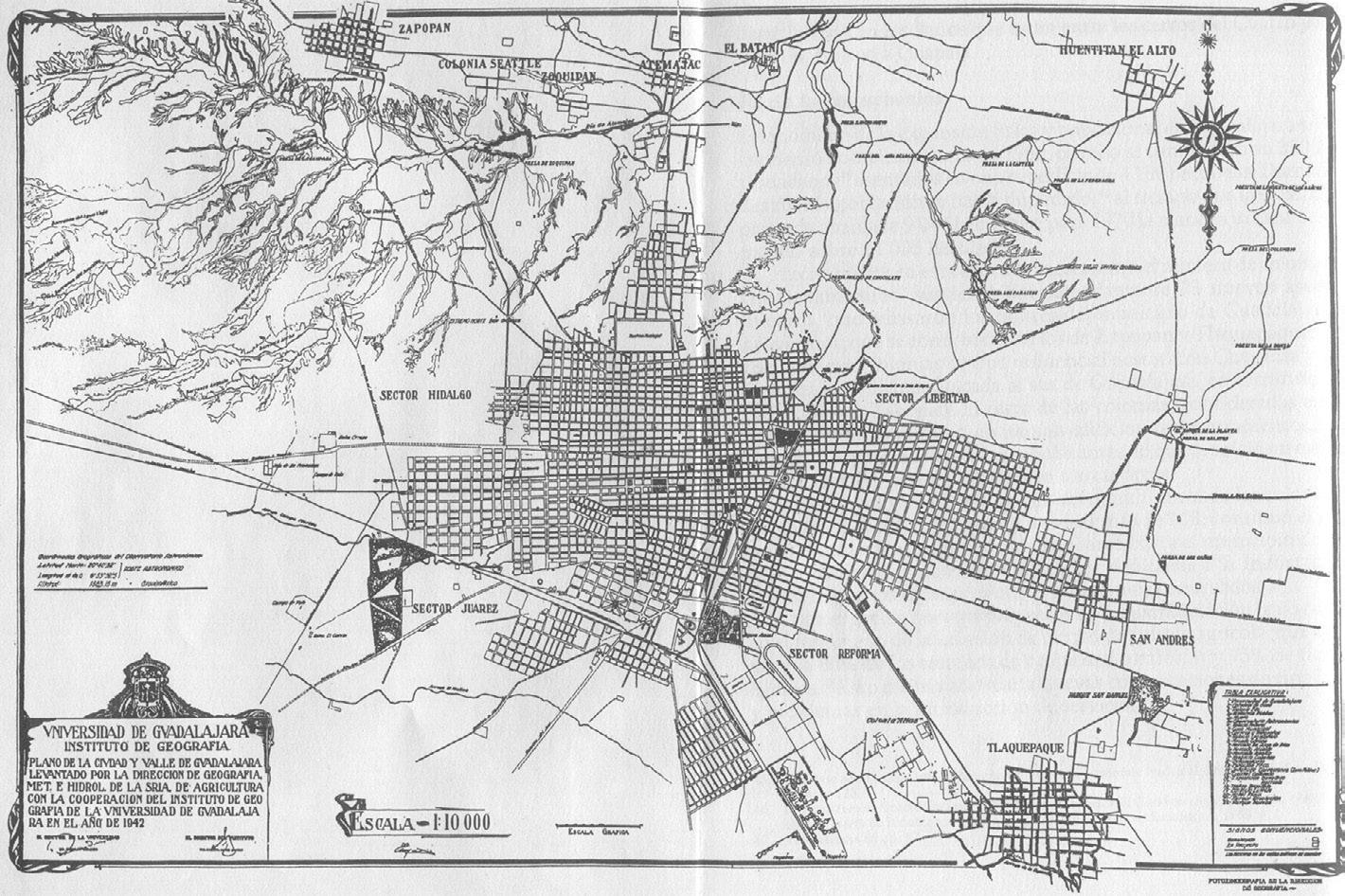

Fig. 1. Plano donde se muestran la traza urbana y la hidrografía del Valle de Atemajac. La extensión del Bosque de Santa Eduwiges, al sur-poniente, es comparativamente mayor a los Parques Agua Azul y Alameda, al oriente.

mendaba el uso de eucaliptos, en particular las especies Eucalyptus gobulus, Blue gum y Gunii, que ya habían sido empleadas con éxito en lugares como Argel, Barcelona, Cádiz y varias ciudades de Italia y Córcega.5

La gran arboleda del Bosque de Santa Eduwiges, situada al sur-poniente de Guadalajara, perteneció a Luis Gas, propietario de los almacenes La Ciudad de México, ubicados en la esquina de 16 de Septiembre y Pedro Moreno, en contraesquina con la Plaza de Armas de la capital tapatía. Él, como muchos otros “barcelonettes” de origen francés, eran propietarios de grandes tiendas ubicadas en

el centro, como los almacenes El Nuevo París o las Fábricas de Francia.

En el bosque, cuya extensión era de más de cien hectáreas, no sólo se plantaron cerca de 30 000 eucaliptos así como zapotes, casuarinas, zalates, tabachines, nísperos y pirules, que fueron sembrados al pasar de los años. En la propiedad nacía el arroyo El Charco, también conocido como Santa Eduwiges, afuente del arroyo El Arenal, que desembocaba en el río San Juan de Dios.

La primera gran intervención en el área boscosa fue la conclusión de las obras del Ferrocarril del Pacífco, en 1927. Jorge

Fig. 2. Fragmento del plano de Guadalajara, trazo de la vía del tren en un mapa de 1941 y el enclave, que después sería Jardines del Bosque en su extremo sur-poniente, con su continuación hacia la colonia Obrera en línea punteada. Extraña que no aparezca el Bosque de Santa Eduwiges.

Fig. 3. Vista aérea de Guadalajara en 1950, con un círculo se señala el área del Bosque de Santa Eduwiges. Del total del triángulo se aprecia la franja arbolada que se fraccionó para Jardines del Bosque.

Fernando Beltrán Juárez comenta que: “Fue hasta el 17 de abril de 1927 que se logró la conexión del Sud Pacífco y los Ferrocarriles Nacionales de México, siendo el kilometraje total de Nogales a Guadalajara de 1,762 kilómetros de vía troncal”.6 La otra vía que confnaba el citado bosque, al sur, era el camino a Santa Ana de los Negros, a la postre llamado camino de Santa Ana Tepetitlán.

De acuerdo con Gómez Sustaita, en 1944 el ayuntamiento de Guadalajara aprobó el uso de suelo para granjas agrícolas como El Llano o la Marquesa, y un establo perteneciente a la familia Monroy. Hasta ese momento, no se había autorizado ningún tipo de desarrollo habitacional.

La ciudad jardín crece hacia el poniente: surge el Fraccionamiento Jardines del Bosque

Sobre la iniciativa del desarrollo inmobiliario que es motivo de la presente investigación, el ingeniero Carlos Petersen Biester comentó en entrevista que la propiedad era del señor Eladio Sauza, quien al morir heredó la propiedad a su viuda, doña Enriqueta Zuber de Sauza, quien a su vez la vendió al Banco Internacional Inmobiliario, decidió encargar el proyecto a Luis Barragán, quien entonces estaba en pleno apogeo tras el desarrollo de Jardines del Pedregal:

Jardines del Bosque: Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Guadalajara

Fig. 4. “Viva una vida mejor en Jardines del Bosque”, era el encabezado de la inserción del anuncio en el periódico El Occidental (16 de agosto 1956) sobre los lotes vendidos, reservados y en venta.

Luis Barragán propone tumbar la menor cantidad de árboles y si se fjan, el Parque de las Estrellas es un pequeño bosque, la avenida Arboledas es otro pequeño bosque, y había propuesto que en la parte arbolada los jardines respetaran un fondo en lugar de respetar el frente que fue propuesta en su tiempo de don Juan Palomar;7 5 metros de frente, 2 x 15 los laterales, él propuso que en el fondo se respetaran 5 o 10 metros de los terrenos y que quedaran realmente franjas boscosas. Yo creo que era un pretexto para defender el bosque que de todas maneras se iba a afectar, pero en fn… es un desarrollo muy bien logrado, en mi opinión.8

Fig. 5. Fragmento del Plano de Guadalajara, 1960, se aprecian la traza y las vialidades de los fraccionamientos del sur-poniente, así como las áreas verdes de Chapalita y Jardines del Bosque.

La señora Enriqueta Zuber de Sauza vendió su propiedad a Luis G. Aguilar, banquero, y al ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, del consorcio de Ingenieros Civiles Asociados, y entre ambos emprendieron el desarrollo inmobiliario de Jardines del Bosque. Hacia 1955, Luis Barragán fue invitado a hacer el diseño urbano del fraccionamiento, mismo que proyectó desde México, ciudad a donde había cambiado su residencia desde 1935. A Barragán, quien diez años atrás había diseñado Jardines del Pedregal, le interesó que el terreno estuviera densamente poblado por árboles y como el derribo de muchos de ellos era ineludible, planifcó que todas las servidumbres traseras de los lotes permanecieran arboladas para generar ejes continuos de áreas verdes que, a manera de jardines internos, conservaran una parte del bosque al interior de las manzanas, hecho que concuerda con el testimonio del Ingeniero Petersen. Por otra parte, consideró una amplia franja de áreas de donación destinadas a áreas verdes en el eje correspondiente al Arroyo hundido que a la pos-

tre se denominó Jardín Constelación, al gran eje arbolado denominado Paseo de la Arboleda, al Parque de las Ceibas y al Parque de las Estrellas. Las áreas de cesión para el municipio correspondieron a 15% del área total desarrollada, aunque consta que hubo dos cesiones extraordinarias de 14 000 m2 cada una:

El Fraccionamiento “JARDINES DEL BOSQUE”, deberá ceder al Ayuntamiento, por concepto del 15% del que habla el artículo 31 de la Ley de Fraccionamientos Urbanos, sobre la superfcie neta de 101,960.85 metros cuadrados.9

Entre las condiciones de la Moción de la Comisión de Obras Públicas y de Hacienda,10 en la cláusula DÉCIMA, se señalaba que “El banco se obliga a sembrar fuera de los límites del Fraccionamiento (Jardines del Bosque) un número igual de árboles al que actualmente existe en el Fraccionamiento”, así como la indicación de que el ayuntamiento podría elegir libremente la siembra de un árbol, una planta trepadora perenne o un arbusto y que las especies de árboles que se eligieran para sembrar serían de mejor calidad que los eucaliptos existentes.

Jardines del Bosque se publicitaba como “la más segura y productiva inversión” en el Fraccionamiento de máxima categoría en todos sus detalles: “mejor planeado, mejor urbanizado, mejor localizado, mejor comunicado”. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por dotar de amplias y concienzudamente diseñadas áreas verdes, Luis Barragán recibió severas críticas por el proyecto. El ingeniero Gregorio Vázquez Guerra hizo que se publicara un desplegado en el periódico para denunciar la destrucción del bosque y el ingeniero Jorge Matute Remus, alcalde de

Fig. 6. Superposición de las colonias Chapalita y Jardines del Bosque en la traza urbana de los fraccionamientos del poniente que muestra la correspondencia de ejes, glorietas, vialidades y criterios compositivos de ambos desarrollos.

la ciudad en ese tiempo, se negó a frmar el acuerdo de Cabildo que autorizó el proyecto:

En sesión de Cabildo del 19 de diciembre de 1955, la última de la administración municipal encabezada por el ingeniero Jorge Matute Remus, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la urbanización de este fraccionamiento de más de un millón de metros cuadrados que pertenecía al bosque de Santa Eduwiges, colindante con los terrenos de René Cuzin y Salvador al lado norte, los de José Aguilar Figueroa al lado poniente, y los de Rosalío Ruiz Amezcua, al lado sur.

El Banco Internacional Inmobiliario, apoderado del fdeicomiso que se constituyó el 3 de agosto de 1955 con la cesión de derechos de Luis Aguilar y Bernardo Quintana Arrioja, concluyó, ese día, once meses de gestiones ante la Comuna para llevar a cabo en tres etapas el desarrollo de acuerdo a la Ley de Fraccionamientos vigente. Las áreas de donación para el municipio sumaron 101,960 metros cuadrados.

Jardines del Bosque: Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Guadalajara moderna

El acuerdo de Cabildo fue planteado por los regidores José Cornejo Franco, Luis Alcaraz Peinado y Francisco Pérez Díaz; y no se conoce la razón por la cual no lo frmó el alcalde Jorge Matute Remus.11

Aunque criticado por algunos, el desarrollo tuvo un gran éxito comercial y consideró una bien dosifcada área de parques (el Arroyo -Parque- hundido, el Paseo de la Arboleda, el Parque de las Ceibas (a la postre los parques: Ciudad de Guatemala y Ciudades HermanasDowney) y el Parque de las Estrellas) y fuentes que ubicó en puntos estratégicos del desarrollo. La Colonia Moderna de 1906 y la colonia Chapalita de 1943 ya habían incorporado las ideas de la ciudad jardín; y Jardines del Bosque, contigua a Chapalita, dio continuidad al concepto urbanístico y a la traza, tomando como centro la glorieta en la que confuyen las avenidas San Francisco, López Mateos y Niños Héroes, sitio donde se emplazó la glorieta de Las Jícamas, edifcada en 1957, que de alguna manera marca la entrada poniente a la colonia Chapalita y el límite con el Fraccionamiento Jardines del Bosque. Respecto del enlace Chapalita-Jardines del Bosque, a instancias del ingeniero Juan Palomar y Arias, encargado del Plano Regulador de Guadalajara, en memorándum con fecha 9 de diciembre de 1957, se señala:

Sobre la moción respecto a la conexión entre las calles de Chapalita a Jardines del Bosque, esta sección, consultada por esa Presidencia, se permite opinar como sigue: efectivamente, tuvo que imponer la Dirección de Obras Públicas al S. Aguilar una modifcación al trazo de sus calles, para establecer una continuidad de comunicación entre ambos fraccionamientos, habiendo aceptado las especifcaciones que se le indicaron.12

7. Fragmento de una vista aérea de Guadalajara, que muestra los fraccionamientos del sur-poniente de la ciudad desarrollados en la década de 1950. Al centro, en forma triangular, los Jardines del Bosque, ca. 1965.

Este documento da cuenta de una clara intención de continuidad urbanística entre los nuevos fraccionamientos y sus ampliaciones. En este caso, Chapalita había sido trazada en 1943 y para 1957 se diseñaría su extensión hacia el sur, colindante con el fraccionamiento que nos ocupa. En relación con el diseño de las secciones de las calles, se observa una rigurosa cualifcación de las vialidades según su jerarquía e intensidad de uso, como consta en la propuesta que se presentó al ayuntamiento en noviembre de 1955:13

• Calzada de la Victoria (hoy Mariano Otero):

Sección 40 m (camellón central de 2 m, dos arroyos de 13.50 m, dos banquetas de 5.50 m), andadores de 2 m, prados y arbolado del lado del arroyo de 3.50 m, servidumbre de jardines a los lotes de 10 metros.

• Calzada de las Torres (hoy Calzada Lázaro Cárdenas)

Sección 80 m (dos banquetas exteriores de 4 m (andadores de 2 m, prados del lado del

Fig.

8. Detalle de una vista aérea donde se observan las manzanas centrales, el Paseo de la Arboleda al poniente y la capilla del Calvario al oriente, ca. 1965.

arroyo 2 m), dos arroyos de 12 m, una faja central de jardín de 48 m, servidumbre de jardines de 5 metros.

• Calzada Niños Héroes

Sección 36 m (camellón central de 6 m, dos arroyos de 11 m, dos banquetas de 4 m (andador de 2 m, prados del lado del arroyo de 2 m), servidumbre de jardines de 5 metros.

• Calle de Los Arcos (prolongación sur de Salvador Ulloa)

Sección 26 m (camellón central de 0.50 m, dos arroyos de 8.75 m, dos banquetas de 4 m (andadores de 2 m, prados del lado del arroyo de 2 m), servidumbre de jardines de 5 metros.

• Calle que prolonga, paralelamente a la Victoria, la procedente del Fraccionamiento Chapalita (trazo aprobado, no ejecutado aún): 25 m (camellón central de 2 m, dos arroyos de 8.50 m, banquetas de 3 m (andadores de 1.50 m, prados del lado del arroyo de 1.50 m), servidumbre de jardines de 5 metros.

• Las demás calles, sección 16 m (arroyo de 11 m, dos banquetas de 2.50 m),

servidumbre de jardines de 2.50 m en las cabeceras, 1 m en los lados largos y manzanas hasta de 55 m de ancho o menores de 2.50 m en las de mayor anchura, media.

Para la nomenclatura, se decidió que las calles llevarían el nombre de astros, satélites y cuerpos celestes.

En lo que a lotifcación se refere, se señala lo siguiente:

Los frentes no serán menores de 10.00 mts. en los lotes con fondo de 27.50 o menos y no menores de 11.00 mts. en los de mayor fondo.

Densidad de construcción: no mayor de 60% de la superfcie del lote.

Límite de alturas: 3 plantas y servicios. En la zona que se destinare a edifcios de departamentos, la correspondiente a los anchos de calles según el reglamento de construcción de la ciudad, y no mayor de 6 plantas.14

Fig.

Fig. 9. Imagen del Jardín Constelación que muestra el cauce del arroyo de temporal que corre de oriente a poniente.

SECCIÓN NORTE

SECCIÓN CENTRAL

SECCIÓN SUR

10. Detalle de una vista aérea, ca. 1965, con las tres secciones de Jardines del Bosque.

Las secciones de Jardines del Bosque

Si bien la preventa de los lotes del fraccionamiento fue un éxito, la urbanización se hizo en tres etapas. La primera de ellas fue el área oriente, desarrollada a partir del eje de la avenida Arcos y los límites de las avenidas Niños Héroes, Lázaro Cárdenas y Mariano Otero. La segunda fue el área norte, que colinda con la avenida Inglaterra, donde se encuentra la vía del tren. La tercera y última etapa fue la que corresponde al área sur-poniente, que tiene como núcleo al Parque de las Estrellas.

El fraccionamiento se desarrolló en tres etapas que se desarrollaron entre 1955 y 1957. La primera, o sección Centro, en la ca-

lle Firmamento hacia el poniente; las avenidas Niños Héroes e Inglaterra hacia el norte; la calzada Lázaro Cárdenas hacia el sur, y la avenida Mariano Otero hacia el oriente. Consta de 52 manzanas que son de mayor extensión comparadas con las de las otras secciones, de las cuales, tres de ellas fueron áreas de donación y corresponden a la Capilla del Calvario y a las plazas Guatemala y Ciudades Hermanas. Gran parte del Paseo de la Arboleda se encuentra en esta zona.

La segunda sección, también conocida como Jardines del Bosque Norte, fue urbanizada a partir de 1956, en colindancia con la avenida Inglaterra y las vías del ferrocarril. Consta de 7 manzanas y la distingue el Parque Hundido situado en la calle Constelación, entre la calle de Firmamento y la avenida Arcos, con una longitud de 421 metros.

La tercera y última sección desarrollada fue la del sur, que corresponde al área del Parque de las Estrellas y consta de 16 manzanas.

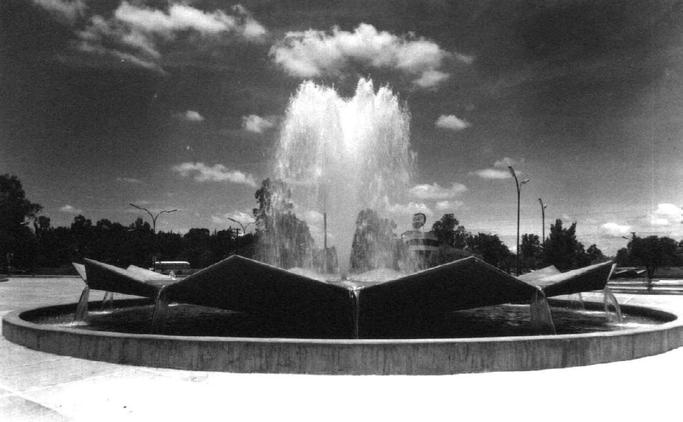

La glorieta que organiza radialmente la colonia Chapalita y su continuación hacia Jardines del Bosque está formada por dos

Fig.

Fig. 11. Imagen de una de las fuentes de la glorieta de Las Jícamas, 1960.

del Bosque: Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Guadalajara

Fig. 12. En primer plano, aparece el Observatorio de Guadalajara; a la derecha, la vista lateral de los Arcos de Vallarta y, siguiendo el eje de la avenida Arcos, se ve al fondo la arboleda que daba inicio al Bosque de Santa Eduwiges, ca. 1945.

Fig. 13. Plano del Fraccionamiento Jardines del Bosque, tal como lo proyectó Barragán. Nótese la densidad de las áreas verdes, aquí representadas en un color más obscuro.

segmentos de planta semicircular donde se sitúan, una al nororiente y otra al sur-poniente, las fuentes conocidas como Las Jícamas, debido a la forma de corte en diente de sierra que suele hacerse a las leguminosas. El proyecto se debe al arquitecto Erich Coufal, en colaboración con el ingeniero Raúl Gómez Tremari, quien por primera vez calculó las plegaduras en concreto reforzado. El eje principal de Jardines del Bosque es la avenida Arcos, vialidad que se prolongó desde los Arcos de Vallarta, edifcados en 1942 para conmemorar los 400 años de la fundación de Guadalajara.

¿Pájaro amarillo o de fuego?

En el cruce de avenida Arcos y la vía del tren en la avenida Inglaterra, fue el sitio donde Barragán decidió situar el hito de ingreso al

fraccionamiento y donde encargó a Mathias Goeritz el diseño de una pieza monumental. Don Carlos Petersen Biester comenta su participación en esta obra, en el tiempo en el que él y su hermano Germán eran socios de Ignacio Díaz Morales:

Combinan el éxito de Goeritz y se construye el famoso Pájaro, que era simbólico de Jardines del Bosque, ya nos tocó a mi hermano y a mí calcularlo y a él ejecutarlo, trabajando con Díaz Morales, aprobó el famoso proyecto del Pájaro, habló con Goeritz para darle las dimensiones adecuadas, porque pretendía una cosa extraordinaria y nos toca a nosotros hacer aquello, entonces Jardines del Bosque tiene éxito y se vende en menos de un año, increíble, ¡pero voló! y queda enclavado en lo que es el centro de la ciudad de Guadalajara.15

Jardines

14. . Fotografía de época que muestra el pavimento original de la avenida Arcos y el color bermellón de la escultura El pájaro

Existe un croquis de Luis Barragán con la perspectiva de la avenida Arcos hacia el sur, con el pájaro en primer plano y la fuente de la glorieta al fondo, donde se observa la cola del pájaro, una gran cauda paralela a las vías del tren, una suerte de muro alargado proyectado también para la acera opuesta, en las avenidas Arcos e Inglaterra. El proyecto no se llevó a cabo como estaba pensado y sin embargo se conservó la esencia del monumental ícono. Barragán ya había colaborado con Goeritz en el Pedregal, en 1951, comisionándole El animal del Pedregal, la serpiente que sería su primer ejercicio de arte público: un animal que formaba parte de la fauna nativa y era símbolo de protección para las culturas mesoamericanas, representado escultóricamente, ni tan abstracto, ni tan fgurativo. Para Guadalajara, optaron por un pájaro, habitante natural del bosque. Al hito del ingreso a Jardines del Bosque se le conoce comúnmente como el “Pájaro amarillo”, aunque fotografías de época y la estratigrafía cromática demuestran que éste no era su color original, sino bermellón.16 Es posible que el nombre fuera “El pájaro de fuego” o simplemente “El pájaro”. Del bien logrado ingreso al

fraccionamiento se conservan imágenes en las que se observa el pájaro en una plazoleta de grandes dimensiones, un pavimento que alternaba grandes secciones cuadradas de concreto organizadas en una vasta retícula de empedrado, todo ello acompañado de árboles de talla alta. Actualmente persiste la poderosa imagen de El pájaro amarillo como ícono de la primera muestra de arte urbano no fgurativo en Guadalajara y en México que en su ensayo “Introito amistoso”, escrito en el que Mathias Goeritz reconoce el papel de la Escuela de Arquitectura de Guadalajara en el arte moderno, el texto esté ilustrado con El pájaro de Jardines del Bosque.17

El Paseo de la Arboleda

El Paseo de la Arboleda corre desde el norte a partir de la avenida Niños Héroes y llega al otro extremo a manera de un gran parque lineal que la colonia vecina hacia el sur –Rinconada del Bosque-, prolongó con el mismo criterio de diseño, salvando el cruce de la gran avenida Mariano Otero.

Dos plazas perpendiculares a los ejes del Paseo de la Arboleda y la avenida Arcos, rematan al oriente con la Capilla del Calvario

Fig.

Fig. 15. Plaza Guatemala y Jardín de las Ceibas con el remate de la capilla del Calvario.

Fig. 16. Plan maestro de Jardines del Bosque y proyecto no construido de la Capilla del Calvario, ambas obras seleccionadas en el Master Checklist (p. 120) de la exhibición de Luis Barragán en el Museum of Modern Art de Nueva York en 1976.

que, aunque modifcada, conserva la volumetría del proyecto de Barragán. La plaza Guatemala y el jardín de Ciudades Hermanas se denominaron así a partir de 1966 y se distinguen por las frondosas ceibas que se plantaron a ambos lados.

La Capilla del Calvario

La Capilla del Calvario, considerada en el conjunto original, sufrió cambios sustanciales, durante la construcción iniciada en 1958, que no fueron autorizados por Barragán, por lo que se negó a reconocer la obra como suya, no así el proyecto que se publicó en el catálogo editado por Emilio Ambasz en

1976, a raíz de la muestra The Architecture of Luis Barragan en el Museum of Modern Art de Nueva York. Uno de los supervisores que fueron comisionados para la obra del Calvario fue el arquitecto Enrique Nafarrate Mexía, quien, a instancias del párroco, retomó las obras del templo. Nafarrate confrma que el proyecto no se hizo como el arquitecto lo planeó debido a que los niveles del piso fueron alterados en el presbiterio y a que se realizó una pintura desproporcionada en la nave central de la autoría de Alfonso de Lara Gallardo en 1973.18

Parque de las Estrellas

Según Gómez Sustaita, por recomendación del alcalde y luego gobernador Juan Gil Preciado, se decidió proteger el macizo arbolado del segmento sur-poniente del desarrollo, dada la importancia de la zona de recarga pluvial de la cuenca del arroyo El Chicalote. El encargado de construir el Parque de las Estrellas fue el ingeniero Yves Palomar Loriot, hijo del ingeniero Juan Palomar y Arias, en la que fuera la última sección que se urbanizó

Jardines

Fig. 17. Capilla Abierta convertida en el Registro Civil núm. 14 del Ayuntamiento de Guadalajara.

en Jardines del Bosque. En el corazón del Parque se levantó una sencilla edifcación cuya particularidad era que los altos planos que confnaban el espacio no tenían cubierta: era la Capilla Abierta; pero una intervención hizo que el espacio se transformara en el Registro Civil número 14 del Ayuntamiento de Guadalajara a partir de los años setenta u ochenta.

Entre 2002 y 2003, el arbolado del Parque de las Estrellas sufrió un grave daño con la propagación de la conchuela19 que provocó que se tuviera que talar gran parte de la gigantera.20 Desde 1999, el ingeniero Óscar Valencia, vecino de Jardines del Bosque, había empezado a plantar un arboretum de 560 árboles con 480 especies distintas, de las que muchas eran jaliscienses. El guion interpretativo iniciaba en la calle Tonantzin con las especies más primitivas y desde ahí hasta Mariano Otero se presentaban las más evolucionadas. Como se advierte, tanto las modifcaciones intencionales a la Capilla, como los efectos de una plaga incontrolable, alteraron considerablemente el entorno del Parque. El arboretum fue un extraordinario intento para resignifcarlo y la iniciativa del ingeniero Valencia se mantuvo hasta 2018, año en el que se decidió rehabilitarlo y recuperar la Capilla.

El arquitecto Fernando González Gortázar indagó sobre la construcción y autoría de la Capilla Abierta, en conversación con Enrique Nafarrate y Alejandro Zohn:

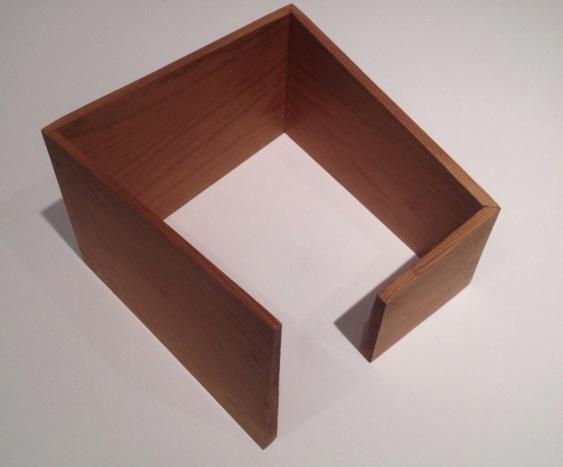

GG. Perdónenme que cambie de tema. Cuando Mathias hizo El Pájaro de Jardines del Bosque, hizo también allí una Capilla Abierta; tengo incluso una fotografía de ella: eran tres muros muy altos, dos de ellos paralelos y otro cerrando los anteriores, separados entre sí los tres. ¿Lo recuerdan?

Fig. 18. Maqueta del proyecto (no realizado) de Mathias Goeritz para la Capilla Abierta en 1957 (cat. 164, madera, 21 x 20 x 18.5 cm).

EN. No.

GG. Tres enormes muros de unos, ¿qué serían?, seis o siete metros de altura…

EN. ¿No era donde tú vivías, Alejandro?

GG. Yo creo que sí, en el Parque de las Estrellas.

AZ. En el Parque de las Estrellas había exactamente eso que tú dices, que hasta ahorita sé que era de Mathias; yo siempre pensé que era de Barragán.

GG. Pues yo no estoy seguro, pero hay datos de que era de Mathias.

AZ. Eran tres muros que no se tocan. Allí estuvieron abandonados, y luego los utilizaron para hacer una caseta para policías.

GG. Ésa era. Qué lástima que no se conservó. Y como dijo Enrique al hablar de las Torres de Satélite, ¿de quién eran realmen-

te? Por un largo tiempo, no se supo dónde terminaba Barragán y empezaba Goeritz, o al revés; y también Chucho […].21

La Capilla Abierta se edifcó hacia 1957 y si bien no corresponde a la maqueta conceptual de Goeritz,22 es perfectamente reconocible su aproximación plástica y también la de Luis Barragán. Es curioso que ninguno de los dos reclamase su autoría y que no conste el

proyecto construido en ninguno de los dos archivos. Lo opuesto ocurrió en el caso de las Torres de Satélite, edifcadas en la Ciudad de México, cuya coautoría los enemistó por años y tardó en esclarecerse.23

Ahondando en el tema de la Capilla Abierta, en la primera edición de la Guía de arquitectura de Guadalajara, menciono que: “una desatinada intervención hizo que el espacio se transformara en un registro civil

Jardines del Bosque: Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Guadalajara moderna

Fig. 19. Serie de imágenes de la Capilla Abierta y del Parque de las Estrellas.

del ayuntamiento; afortunadamente sería posible revertir la modifcación y recuperar su imagen original”. La sensibilidad del arquitecto Ricardo Agraz, entonces a cargo de la Dirección de Proyectos para Espacios Públicos del Ayuntamiento de Guadalajara en la administración de 2015 a 2018, hizo posible que se emprendiera el proyecto de reconstrucción de la capilla y recuperación del Parque. El encargo se hizo al arquitecto Sergio Ortiz Jiménez, quien comenta los criterios de la intervención:

La esencia original del parque, su clave poética, fue el resultado de tres conceptos: en primer lugar, la forma alargada y longitudinal del parque que permitía continuas experiencias de fuga visual y recorridos largos en espacios bastante estrechos. En segundo, la fgura y gran dimensión de los árboles existentes (eucaliptos) que actuaron como un justo contrapunto a la gran fuga visual que provocaba la forma del parque. En tercer lugar, el carácter esencial y geométrico de la capilla, elemento clave en el conjunto, que revelaba una justa tensión entre el orden natural y el ámbito del artifcio. Así, al carácter original del parque correspondía a una idea de jardín sencilla pero

contundente: una paleta de especies y colores limitada, árboles de gran calado sobre un suelo de tierra —sin cubrepisos— con algunos andadores internos y delimitado en su perímetro por una banqueta de concreto.24

A partir de esta intervención, tanto el Parque como la Capilla recuperaron su esplendor. Con el arquitecto Sergio Ortiz colaboraron para esta tarea Juan Rafael López Vergara Newton y Ana Estefanía Álvarez Cruz, además de la participación de Gabriela Villareal, Jessica Magaña y Eduardo Romo.

Obras habitacionales relevantes en Jardines del Bosque

En el fraccionamiento encontramos obras arquitectónicas de gran calidad de las décadas de 1960 y 1970, de la autoría de Salvador de Alba Martín, Fernando González Gortázar, Jorge Ramírez Sotomayor y Julio de la Peña, entre otros. En 2009, se realizó un trabajo de

Fig. 21. Invitación a La Ronda X, iniciativa de rutas arquitectónicas, promovida por el Museo de la Ciudad de Guadalajara.

Fig. 20. Vista aérea de la Capilla Abierta, una vez restituida.

campo para identifcar las obras que aún quedan en pie, las modifcadas y las demolidas, a partir de una investigación documental.25

El futuro de Jardines del Bosque

A pesar de los cambios de uso de suelo en el fraccionamiento y la consecuente pérdida o alteración irreversible de muchas casas habitación y espacios públicos, la Asociación de Colonos trabaja consistentemente en la divulgación del patrimonio construido y en la regulación de la zona para combatir la presión inmobiliaria. El último gran esfuerzo fue el de la recuperación del Parque de las Estrellas, en el que los vecinos participaron activamente. La rehabilitación del entorno urbano y del Pájaro sería el siguiente paso en la lista de prioridades en lo que al espacio público se refere.

Consideraciones fnales

Jardines del Bosque, aunque polémico desde su génesis, fue un desarrollo inmobiliario que, en su plan maestro, consideró las pau-

Notas

tas para la conservación del mayor número de especies arbóreas posible y la integración de los macizos arbolados a los lotes para venta. Sobradamente retribuyó a la ciudad con la cesión de áreas verdes con un protagonismo urbano que no era ni residual ni accesorio sino necesario para la calidad de vida que prometía en su publicidad. Con el paso de los años, el cambio de los usos de suelo, aunado a la depredación inmobiliaria, han deteriorado notablemente su equilibrio y carácter residencial. Es penoso que no se haya hecho un esfuerzo para recurrir a las fuentes de información con el fn de restaurar y conservar los elementos públicos diseñados por Barragán, como son: la pila que se encuentra en Arcos y Niños Héroes, y los parques de las calles Eclipse y Sol, que hacen de atrio a la Capilla del Calvario, igualmente desfgurada. Sirva este documento como una herramienta más para revalorar el Fraccionamiento Jardines del Bosque y una invitación a procurar nuevos usos adaptativos para las obras modernas que han dado carácter e identidad tanto a esta destacada obra arquitectónica como a la ciudad de Guadalajara.

1 De acuerdo con la lista de proyectos del Archivo Profesional de Luis Barragán, Barragan Foundation 2022.

2 Biografía dictada por Barragán a su secretaria, el 14 de agosto de 1968, en la Ciudad de México, en José María Buendía Júlbez; Juan Palomar y Guillermo Eguiarte, Luis Barragán (México: Reverté Ediciones, 1996), 238.

3 José María Buendía et al., Luis Barragán, 238.

4 Guillermo Gómez Sustaita, Tomás de Híjar e Ildefonso Loza Márquez, Jardines del Bosque: Barragán y el hábitat, 19552005 (Guadalajara: Ayuntamiento de Guadalajara, 2005), 15.

5 Nina Hinke, “La llegada del eucalipto a México”, Ciencias 58 (abril-junio 2000): 60-62.

6 Jorge Fernando Beltrán Juárez, El Ferrocarril Sud Pacífco de México. Declive empresarial y confrontación laboral, 19081932 (tesis de maestría en ciencias sociales) (México: El Colegio de Sonora, 2018), 65.

7 Se refere al ingeniero don Juan Palomar y Arias, quien en 1940 fundó la Comisión Consultiva de Planeación de Guadalajara; de 1947 a 1985 fue urbanista y planeador de la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco, y de 1953 a 1974 trabajó en el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.

Jardines del Bosque: Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Guadalajara moderna

8 Entrevista de Mónica del Arenal al ingeniero Carlos Petersen Biester en el estudio de su domicilio en la colonia Seattle, en Zapopan, en septiembre de 2009.

9 “Dictamen de las Comisiones de Obras Públicas, Calles y Calzadas y de Hacienda, Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 19 de diciembre de 1955”, Archivo Municipal de Guadalajara. La ley de Fraccionamientos del Estado de Jalisco, vigente desde 1953, normó los desarrollos a partir de esa fecha, ya que la promoción inmobiliaria privada creció considerablemente en la década de 1950.

10 “Moción de la Comisión de Obras Públicas y de Hacienda, 20 de abril de 1956”, Archivo Municipal de Guadalajara.

11 Guillermo Gómez Sustaita et al., Jardines del Bosque…, 27.

12 Opinión emitida por Juan Palomar y Arias, asentada en Memorándum del 9 de diciembre de 1957, expediente Jardines del Bosque, Archivo Municipal de Guadalajara.

13 El texto se editó para mayor claridad, conservando las cifras en metros.

14 “Propuesta presentada al Ayuntamiento de Guadalajara en noviembre de 1955, por parte del Banco Internacional Inmobiliario, S. A., p. 3”, Archivo Municipal de Guadalajara.

15 Entrevista de Mónica del Arenal al ingeniero Carlos Petersen Biester en el estudio de su domicilio en la colonia Seattle, en Zapopan, en septiembre de 2009.

16 Estratigrafía cromática registrada por Mónica del Arenal en junio de 2019.

17 Mathias Goeritz, “Introito amistoso”, Arquitectura México XXX, XXIV (101) (octubre 1969): 178.

18 “¿Recuerdas el Bosque de los Eucaliptos?”, en Mónica del Arenal, Guadalajara de alarifes, catrines y bicicleteros (texto introductorio del doctor Enrique Nafarrate Mexía al capítulo 3) (Guadalajara: Albertina, 2010), 151.

19 Insecto que se alimenta de la savia de las hojas, cuya plaga detectada en 1998 también diezmó las arboledas de los parques Agua Azul, González Gallo y Los Colomos.

20 Una “gigantera” es el colectivo con el que se denomina comúnmente un macizo arbolado de eucaliptos.

21 Fernando González Gortázar, Mathias Goeritz en Guadalajara (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1991a), 155. Cuando nombra a “Chucho” se refere al pintor Jesús Reyes Ferreira.

22 Maqueta presentada en la muestra Los ecos de Mathias Goeritz, Antiguo Colegio de San Ildefonso, en 1997.

23 Fernando González Gortázar, Ignacio Díaz Morales habla de Luis Barragán, conversación con Fernando González Gortázar (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1991b), 74.

24 Extracto de la fcha técnica que Sergio Ortiz Arquitectos presentó para la segunda edición de la Guía de arquitectura de Guadalajara en 2019.

25 Recorridos Culturales Mónica del Arenal, 2009-2019. Colaboradores: Nicolás Godard Piazza y Horacio Alcalá Romero. Albertina Proyectos Culturales: Casa habitación, 1957, Paseo de la Arboleda 815 esquina Hércules, arquitecto Jorge Ramírez Sotomayor; Casa de Alba, 1958, Calle Órbita 1727, entre Astros y Firmamento, arquitecto Salvador de Alba Martín; Casa Barreda, 1958, Calle Astros esquina Cometa, arquitecto Max Henonin Híjar; Casa habitación, 1958, calle La Luna 1505-2839, arquitecto Bruno Cadore; Casa habitación, 1960, calle Órbita 2907, entre Astros y Firmamento, Arquitecto Salvador de Alba Martín; Casa de Alba Góngora, 1960-1961, Calle Cometa 2845, entre Astros y Firmamento, arquitecto Salvador de Alba Martín; Casa Zohn Muldoon, circa 1960, calle Cenit 1132 esquina Parque de las Estrellas, arquitecto Alejandro Zohn; Casa habitación, 1957, Paseo de la Arboleda 621 o 632, entre Constelación y Niños Héroes, arquitecto Jorge Ramírez Sotomayor ; Casa para Juan Víctor Arauz, 1967, calle Órbita 2935, entre Astros y Firmamento, arquitecto Fernando González Gortázar; Casa habitación, 1971, Atmósfera 2857, entre Firmamento y Paseo de la Arboleda, arquitecto José Hernández Laos.

Jardines del Bosque: Luis Barragán y Mathias Goeritz en la Guadalajara

Figuras

Fig. 1. Fuente: Plano de la Ciudad y Valle de Guadalajara, Universidad de Guadalajara e Instituto de Geografía, 1942.

Archivo Histórico de Jalisco.

Fig. 2. Fuente: Archivo Histórico de Jalisco: PL 2.1, 472, 1941.

Fig. 3. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. Edición: Mónica del Arenal, 2022.

Fig. 4. Fuente: colección Adriana Godeleva.

Fig. 5. Archivo Histórico de Jalisco: PL 7.3, 525, 1960.

Fig. 6. Fuente: elaboración de Luis Andrés Gómez Servín y Mónica del Arenal, despacho Albertina, 2011.

Fig. 7. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara.

Fig. 8. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara.

Fig. 9. Fuente: fotografía de Mito Covarrubias, despacho Albertina, 2009.

Fig. 10. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. Edición: Mónica del Arenal.

Fig. 11. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara.

Fig. 12. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara.

Fig. 13. Fuente: redibujo de la arquitecta Martha Lozano, 2002.

Fig. 14. Fuente: colección Adriana Godeleva.

Fig. 15. Fuente: fotografía de Pablo Zamudio, 2009.

Fig. 16. Fuente: Archivo Digital del MoMA.

Fig. 17. Fuente: fotografía de Mónica del Arenal, 12 de agosto de 2008.

Fig. 18. Fuente: catálogo de la muestra Los ecos de Mathias Goeritz, Colegio de San Ildefonso, 1997.

Fig. 19. Fuente: fotografía de César Béjar, 2018.

Fig. 20. Fuente: fotografía de Juan López Vergara Newton, 2018.

Fig. 21. Fuente: Museo de la Ciudad de Guadalajara, 2014.

© Recorridos Culturales Mónica del Arenal 2009-2019. Colaboradores: Nicolás Godard Piazza y Horacio Alcalá Romero. Albertina Proyectos Culturales.

© La arquitectura de Luis Barragán en Guadalajara. Mapa impreso en ocasión del 472 aniversario de la fundación de Guadalajara; La Ronda, Pasea por tu ciudad. Albertina Proyectos Culturales en coedición con el Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, 2014.

Índice analítico

I. Conceptos o términos

Bulevar 15, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 106, 107, 111, 125

Bungalows 110

Casino 104, 105, 106, 211

Chalet 59, 110

Comisión Planifcadora 119

Colonia 15, 16, 18, 19. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 85, 86, 87, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 137, 138, 153, 154, 156, 157, 161, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 189, 193, 194, 195, 196, 212

Confort 41, 43, 80, 97

Country club 26, 99, 103, 107, 108, 185

Fraccionamiento 19, 20, 21, 22, 41, 42, 46, 47, 49,52, 53, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ,97, 118, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 161, 167, 187, 188, 189, 190, 195, 205, 207, 208

Glorietas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 61, 92, 93, 117, 119, 124, 125

Higienista 116, 129

Pan coupé 59, 190

Panóptico 14, 101

Plano Regulador 75, 120, 134, 149, 150, 151, 153, 161, 190

Pista deportiva 19, 87

Rotondas 13, 14, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Traza 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 32, 45, 58, 68, 74, 77, 96, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 134, 174, 178, 185, 190, 193

II. Lugares

Acapulco (Guerrero)

Conjunto habitacional “Juan Álvarez” 149, 155

Ejido el Progreso Unidad deportiva

Acapulco 150, 151, 153

Fraccionamiento Farallón 150

Fraccionamiento Hornos 150

Fraccionamiento Club Deportivo 150

Iglesia de San Cristóbal 149, 157, 160, 161

Ciudad de México

Avenida Miguel Ángel de Quevedo 191, 193, 194, 195, 196

Centro Urbano Presidente Alemán 63, 165, 170, 174

Chapultepec Heights 19, 20,

Copilco 178, 179, 181, 184, 185, 190, 209, 212

Cuicuilco 178, 184, 213

Del Valle 165, 167, 170, 172, 173, 174, 178, Hacienda de San Pedro Mártir 181, 182, 184

Hipódromo Condesa 19, 22, 33, 59, 65, 91

Jardines del Pedregal 129, 131, 132, 208

Lomas de Chapultepec 20, 33, 59,

Panzacola 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 193

Pedregal 129, 131, 132, 138, 178, 182, 183, 186, 195, 201, 208

Río de la Magdalena 177, 179, 181, 182, 183, 191

Romero de Terreros 187, 190, 193, 195

San José el Altillo 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 191, 196

San Rafael 57

Santa María la Ribera 27, 57, 65

Verónica Anzures 27

Vértiz Narvarte 28, 34

Villa de Coyoacán 178, 179

Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo 201, 211, 213

San Luis Potosí (San Luis Potosí)

Colonia Centenario 41, 45

Colonia Industrial 45

Colonia Moderna 41, 42, 46, 53

Colonia Reforma 45

Hermosillo (Sonora)

Colonia Pitic 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 111

Colonia Modelo 107

Morelia (Michoacán)

Calzada del panteón 117

Calzada Ventura Puente 117, 119, 124

Casa de Cristal 117

Colonia Atenógenes Silva 117, 118, 119

Colonia California 124, 126

Colonia Chapultepec Norte 115, 120, 124, 125, 126

Colonia Chapultepec Sur 115, 123, 125, 126

Colonia del Empleado 115, 120, 126

Colonia del Rincón 115, 122

Colonia Industrial 118

Colonia Matamoros 115, 120, 123, 126

Colonia Morelos 117, 118

Colonia Obrera 118

Colonia Socialista 118

Colonia Vasco de Quiroga 115, 116, 118, 119

Colonia Vista Bella 117, 119

Parque Benito Juárez 117

Paseo de las Lechugas 117

Paseo de San Pedro 117

Torreón (Coahuila)

Colonia Torreón Jardín 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97

Colonia Torreón Nuevo 88

Boca del Rio (Veracruz)

Fraccionamiento Costa de Oro 71, 75, 76, 77, 78

Fraccionamiento Costa Verde 71, 73, 74, 75, 76, 77

Guadalajara (Jalisco)

Hacienda de Santa Eduwiges 129, 130, 133

Fraccionamiento Jardines del Bosque 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 143,

Colonia Moderna 134

Colonia Chapalita 134, 135, 137

Plaza Guatemala 136, 139

Jardín de Ciudades Hermanas 134, 136, 139

Capilla del Calvario 136, 139, 143,

Parque de las Estrellas 129, 132, 134, 133, 136, 137, 140, 143

III. Personajes (arquitectos, ingenieros, políticos, artistas)

Adolfo López Mateos 121

Adolfo Pérez Lastra 193

Adolfo Ruiz Cortines 71, 72, 155, 192

Agustín Hernández Navarro 210, 213

Albert Pullen 150

Alberto Le Duc 120

Alejandro Prieto 60

Alejandro Zohn 140

Alejo Morales Morán 156

Alfonso de Lara Gallardo 139

Alfredo Gutiérrez 187

Amaury Pérez de la Huerta 61

Ana Estefanía Álvarez Cruz 143

Antonio Calderón 126

Arturo Calderón 120

Augusto H. Álvarez 28

Baltasar Leyva Mancilla 156

Bernardo Quintana Arrioja 132, 133

Carlos Burciaga 95

Carlos Contreras Elizondo 16, 59, 75, 129, 149, 151, 154, 155

Carlos Gómez Palacio 95

Carlos Mijares Bracho 207

Carlos Obregón Santacilia 91, 154

Carlos Petersen Biester 131, 137

Carlos Ríos López 61

Carlos Torres Ortega 95

Casimiro Castro 181

Concepción Galindo Jiménez del Moral 188

Diego Rivera 160

Don Juan de Guzmán 178, 179, Ebenezer Howard 118

Edson Arantes 156

Eduardo Jiménez del Moral 188, 189, 190, 192

Eduardo Romo 143

Enrique Cervantes 115, 120

Enrique del Moral 154, 28

Enrique Langenscheidt 207

Enrique Nafarrate Mexía 139, 140

Enrique Suárez Leroy 89, 90, 94, 96

Enriqueta Zuber de Sauza 131, 132

Erich Coufal 137

Ernesto Uruchurtu Peralta 21, 170

Eugenio Landesio 181

Fernando González Gortázar 140, 143

Fernando Hernández 155

Fernando López Carmona 61

Florentino Colores 95

Francisco Betancourt 195

Francisco J. Serrano 20, 22

Frank Lloyd Wright 160

Gabriela Villareal 143

Genaro de Rosenzweig 60

Georges-Eugène Haussmann 15

Gregorio Vázquez Guerra 133

Guillermo Gutiérrez Esquivel 203

Guillermo Viramontes 194

Hans Schmidt 59, 65

Honorato Carrasco Navarrete 61

Ignacio Chávez 201, 215, Ignacio Díaz Morales 137

Ignacio Morones Prieto 192

Ignacio Valero 187

Ignacio Zaballa 155

Israel Katzman 30

J. de Jesús Gutiérrez 60

Jacobo T. Cossío 47, 48, 49, 50, 51, 52

Jaime Sandoval 115, 121, 124, 126

Jerónimo Gómez Robleda 91, 95

Jessica Magaña 143

Joaquín Álvarez Ordóñez 121

Jorge Cuevas 155

Jorge Matute Remus 133, 134

Jorge Ramírez Sotomayor 143

José Bracho 95

José Creixell 28

José G. De La Lama 16, 19, 22, 24, 25

José Garduño 149

José López Moctezuma 149

José Luis Benlliure 214

José Luis Cuevas Pietrasanta 16, 19, 20, 59

José Luis Hernández Mendoza 149, 157, 160, 161

José Luis Pérez Maldonado 43, 61

José M. Gleason 184

José Rodríguez Soto 124, 125,126

José Ventura Neri 156

José Villagrán García 30, 41, 43, 60, 203

Juan Andrew Almazán 150

Juan Fernando Olaguíbel Rosenzweig 21

Juan Legarreta 122, 149

Juan O´ Gorman 59, 65

Juan Palomar y Arias 134, 140

Juan Rafael López Vergara Newton 142

Juan Rodríguez Soto 124, 135

Juan Sordo Madaleno 28, 91

Julio de la Peña 143

Julio Serrano 188

Justino Fernández 149

Juventino Castro 188

Lázaro Cárdenas del Rio 22, 91, 123, 134, 136, 150

Luis Barragán 20, 28, 129, 131, 132, 133, 138, 142, 143

Luis Echeverría Álvarez 156

Luis G. Aguilar 132

Luis Montes de Oca Luis Olvera 91, 150

Luis Ygueravide Franco 47

Manuel Aldana Mijares 194

Manuel Amábilis Domínguez 29

Manuel Chacón 94

Manuel Gual Vidal 188

Manuel Jasso Beltrán 195

Manuel Larrosa 16

Manuel Romero de Terreros 187

Manuel Ruiz Esparza 95

Manuel Suárez y Suárez 71, 74, 150

Mario Pani Darqui 16, 60, 101, 150, 154, 165, 167, 168, 173, 174, 208

Mario Schjetnan 61

Mathias Goeritz 129, 137, 138, 140

Miguel Alemán Valdés 24, 71, 167, Miguel Ángel de Quevedo 184

Miguel Rebolledo 60

Miguel Z. Martínez 156

Nicolas Pizarro Suárez 155

Óscar Valencia 140

Pascual Ortiz Rubio 91, 150

Paul Artaria 59, 65

Ramón Torres Martínez 203, 213, 214

Raúl A. Basurto 19, 22

Raúl Gómez Tremari 137

Ricardo Agraz 142

Roberto Barroso Díaz 193

Rogiero Silva 122, 124, 126

Romo Vázquez 195

Rufo Figueroa 155

Salvador de Alba Martín 143

Salvador Ortega Flores 60, 208

Sergio Ortiz 142

Temístocles García Vásquez 157, 160, 161, 162

Vasco de Quiroga 116

Vicente Mendiola Quezada 21, 25, 124

Vladimir Kaspé 94

Wolfgang Schoenborn 150

Yves Palomar Loriot 140

IV. Personas morales, empresas e instituciones

Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 191

Comisión Administradora de Terrenos de Acapulco (cata) 153

Compañía Impulsora de Acapulco S.A 150

Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo 191

Constructora Mexicana, S.A 195

Departamento del Distrito Federal 25, 186, 190

Dirección de Obras Públicas del Distrito Federal 134, 188, 190, 203

Dirección de Planeación y Desarrollo 203

Dirección General de Presupuesto por Programa e Inventario de Bienes de la unam 203

Fraccionadora Acapulco S.A 150

Instituto Michoacano de Vivienda 122

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (inBal) 173

Instituto Nacional de Vivienda 122

Nacional Financiera (nafin) 153

Nacional Monte de Piedad 187, 188, 190, 191, 192, 195

Secretaría de Bienes Nacionales (sBn) 153

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 172

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (seduvi) 173

Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (sniiv) 172

Techos Eternos Eureka 150