Dans un contexte en forte évolution au regard des enjeux économiques, sociaux, sanitaires, mais également sous l’effet de l’application progressive de la loi Santé Travail du 02 août 2021, l’AISMT36 s’est attachée à formaliser un projet de service en adéquation avec les préoccupations de ses entreprises adhérentes et de leurs salariés

Mobilisation accrue dans la prévention primaire, définition d’un ensemble socle et extension de l’offre de services, certification, renfort de notre cellule dédiée au maintien dans l’emploi, autant de sujets qui ont constitué le fil conducteur de notre futur projet de service.

De ce fait, l’AISMT36 a défini ses priorités et orientations pour les 5 années à venir, afin de répondre à sa mission première « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », mais également renforcer ses actions en matière de prévention des risques professionnels.

Élaboré par l’équipe pluridisciplinaire du service, en s’appuyant sur l’analyse des risques présents au sein des entreprises adhérentes et typologie des salariés suivis, notre projet de service va nous permettre de planifier les actions prioritaires et les moyens à mobiliser, dans une démarche coordonnée avec les autres acteurs de la santé, tout en mesurant l’effectivité du service rendu.

Au total, le service s’engage sur 11 priorités structurées autour de 4 axes, tout en poursuivant le développement de ses équipes de santé au travail.

Ainsi, au travers de ce nouveau projet de service, l’AISMT36 souhaite renforcer ses actions et son rôle d’accompagnement des entreprises et des salariés dans la prévention des risques professionnels

Jean François RUDEAUX, Président de l’AISMT36Mis en place par la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation des services de santé au travail, le projet de service est un cadre d'action commun et partagé par tous les acteurs du SST (directeur, équipe pluridisciplinaire dans toutes ses composantes), un repère pour les entreprises adhérentes et un document pivot pour les pouvoirs publics et le service dans la démarche de contractualisation et d'agrément.(Circulaire DGT/ n°13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail ) . Il définit l’offre de service conçue et mise œuvre par le SPSTI, pour répondre aux besoins spécifiques de ses adhérents en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels Il doit être validé par la DREETS et concourt à l'obtention de notre agrément

Ce projet de service est écrit dans le contexte actuel d'une nouvelle réforme loi du 02/08/21 et se décline sous 4 axes principaux :

Nos missions :

La vocation de l’AISMT36 est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Cette mission se décline en 4 familles d’activité :

Les actions sur le milieu du travail ;

Le suivi individuel de la santé des salariés ; Le conseil ; La traçabilité.

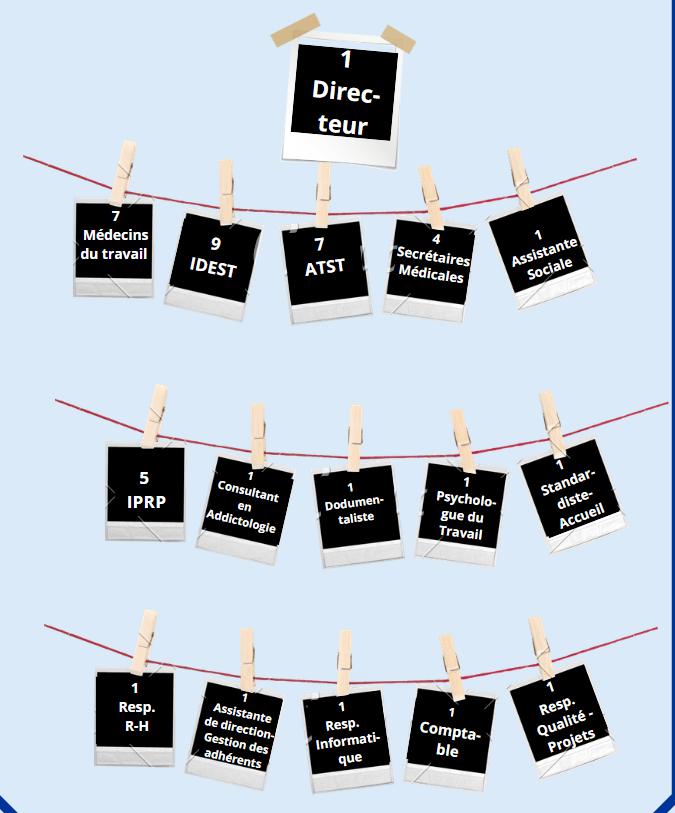

Afin de remplir toutes ses missions, les équipes de l’AISMT36 se composent actuellement ainsi :

Nos équipes interviennent sur l’ensemble du département, et suivent toutes les entreprises sauf celles dépendant des secteurs du BTP, de la MSA et certaines « fonctions publiques »

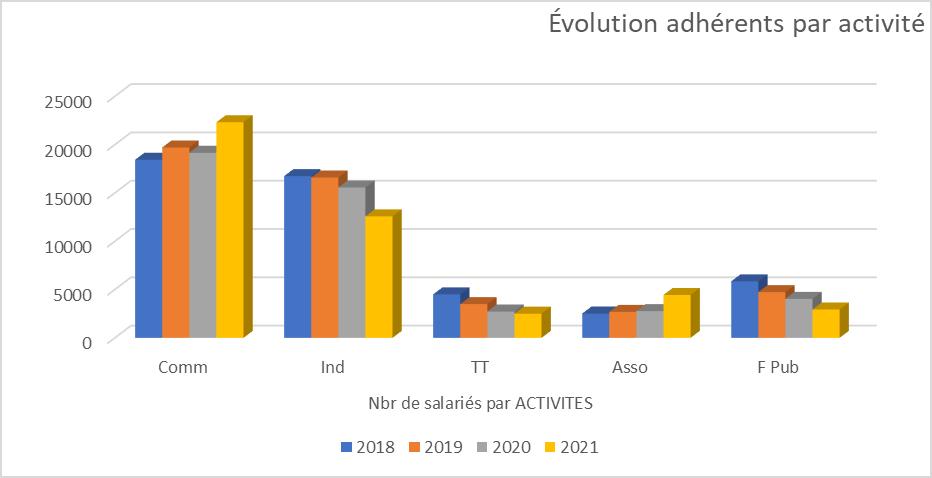

Évolution du nombre de nos adhérents :

Répartition des entreprises par taille au 01.01.2022 :

Répartition des entreprises par taille au 01 01 2022

L’agrément de l’AISMT36 a été renouvelé en juillet 2021.

Afin de faire correspondre ce nouveau Projet de Service à notre agrément, sa durée initiale de 4 ans sera raccourcie de quelques mois. Il couvrira donc la période de janvier 2023 à juillet 2026.

Ce projet de service fait suite à celui mis en place pour la période 2018-2022 qui se déclinait en 7 axes et 16 Fiches Actions.

En voici un bilan succinct :

De nombreuses actions ont été réalisées par les équipes, notamment :

Mise en place de vacations d'assistante sociale

Intégration de nouvelles compétences : consultations en psychologie du travail, consultations en addictologie, télémédecine

Questionnaire de suivi des interventions du pôle prévention

Participation aux semaines de prévention du CFA et interventions en cours

Présentation de l’évaluation du risque chimique avec un logiciel spécifique

Création d’une plaquette sur le maintien dans l’emploi à destination des TPE et d’un annuaire des partenaires

Organisation de regroupements auprès d’établissements médico-sociaux volontaires dans le cadre de la démarche MEdico-SOCiAl Prévention (MESOCAP)

Réalisation de webinaires

Réalisation de différents supports de prévention, sensibilisations…

Le bilan général a montré que le projet de service a été :

Productif avec 32 actions réalisées

Évolutif avec une dizaine d’actions réalisées non prévues initialement (réflexion sur la répartition de la charge de travail des secrétaires, formation à la gestion de projet, expérimentation du "Travail en équipe", présentation du logiciel "Toxilist", réalisation d'une synthèse sur l’essai encadré …)

Participatif avec l’implication de 11 groupes de travail.

Une phase de capitalisation, basée sur les retours des différents groupes, le bilan des travaux réalisés, les forces et faiblesses rencontrées, nous ont permis d’envisager au mieux les futures actions.

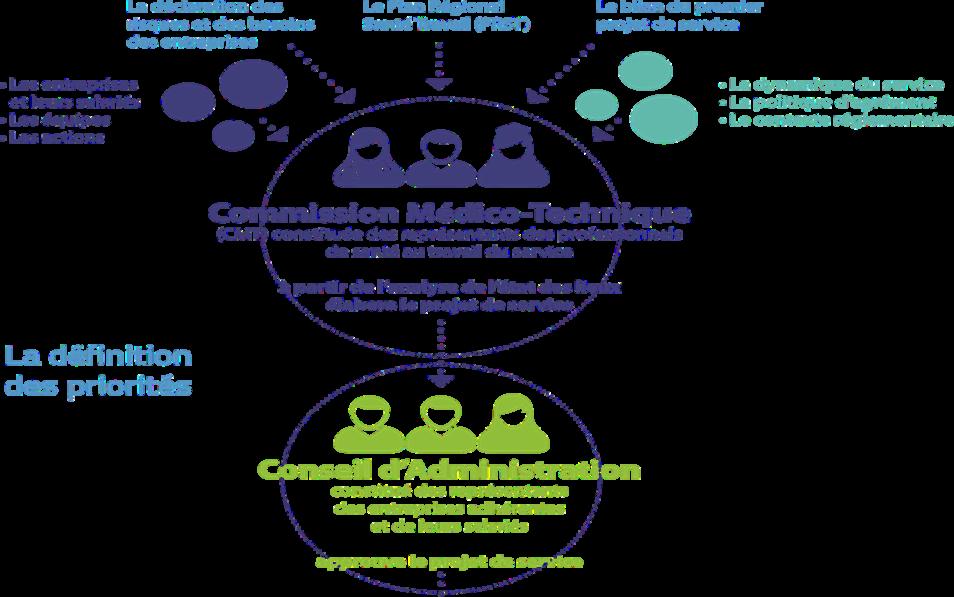

Ce nouveau projet de service doit s’appuyer naturellement sur le diagnostic territorial, et intègre notre offre de service afin de répondre aux obligations de la nouvelle loi SantéTravail.

Pour ce faire, les axes de travail ont été identifiés en croisant les données à la fois de la loi du 2 Août 2021, les orientations du PRST 4 et les thèmes du CPOM.

Présentation synthétique du Projet de Service

L’élaboration du projet de service

L’état des lieux

Le projet de service

2023 – 2028

Répondre aux besoins des 3 900 entreprises adhérentes et de leurs

47 000 salariés

Les thématiques prioritaires pour répondre aux enjeux de la prévention des risques professionnels

Une organisation des équipes de santé au travail avec les compétences pour les entreprises et leurs salariés

AXE I - Prospectives et Avenir du Service

Évolution des métiers

Harmonisation des pratiques des professionnels autour du nouveau logiciel métier

Traçabilité des AMT

AXE II - Actions de Prévention ciblées

Améliorer l’identification des risques professionnels via la FE et le DUER

Les apprentis

Le risque routier

Les Troubles Musculosquelettiques

AXE III - Maintien dans l’emploi

Adapter la stratégie Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) et Renforcer le travail en partenariat

Expérimenter un accompagnement auprès des entreprises dans la prise en compte des maladies chroniques évolutives

AXE IV - Risque chimique

Évaluation du risque chimique

EPI et fumées de soudage

Votre entreprise évolue....Votre service de santÉ également !

Objectifs de l’action

Adapter nos métiers aux enjeux de la réforme et de la pénurie médicale et ainsi redéfinir l’organisation des tâches pour les professionnels du service

Optimiser le service rendu aux adhérents et aux salariés.

Contexte et enjeux de l’action

La désertification médicale globale est également subie par notre service. En effet, les départs successifs et non remplacés de nos médecins du travail conduit à une augmentation régulière des effectifs pris en charge par les équipes.

Un nouveau logiciel métier est en place dans le service. Comme tout nouveau logiciel, cela demande une prise en main de celui-ci par chacun, une adaptation à de nouvelles pratiques, etc.

A cela s’ajoute les modifications constantes au niveau de la législation santé-travail du fait de la réforme actuelle.

Pour toutes ces raisons et afin d’améliorer au fil du temps la qualité de nos services, une réflexion est nécessaire sur l’ensemble de nos métiers.

Descriptif de l’action pour répondre aux objectifs

Identifier les charges de travail

Redéfinir les tâches

Identifier les compétences attendues en lien avec la nouvelle organisation

Développer de nouveaux services

Action2:Harmonisationdes pratiquesdesprofessionnelsautour

Lamiseenplaced'unnouveau logicielmétierestlemomentidéal pours'harmoniser.

Objectifs de l’action

Optimiser les différentes saisies de données afin d’obtenir une meilleure vision de l’activité du service, des expositions des salariés, des risques émergents par le biais de statistiques via l’utilisation du logiciel métier. Harmoniser les pratiques des professionnels du service.

Contexte et enjeux de l’action

La dernière réforme santé-travail impose aux services de santé-travail d’être en possession de systèmes d’information conformes permettant notamment des extractions d’indicateurs fiables. Ces derniers nous permettront de répondre aux exigences liées à la certification à venir.

Pour permettre et faciliter ces diverses actions la mise en place d’un nouveau logiciel métier a été décidée. Son but ultime est de faciliter la saisie des données, de la fiabiliser et de permettre un meilleur partage d’informations, ainsi qu’une bonne traçabilité de celles-ci. Afin que les efforts de chacun soient conformes aux objectifs, l’accompagnement des équipes et l’harmonisation de nos pratiques sont nécessaires.

Descriptif de l’action pour répondre aux objectifs

Mettre en place des ressources support en interne

Mettre en place des temps d’échange par groupe de pairs

Tutorer les nouveaux embauchés sur l’utilisation du logiciel

Réaliser des remises à niveaux pour le personnel en ayant besoin

AvoirunretoursurnosAMT... pourlesaméliorer!

Action3: TracabilitédesActions enMilieudeTravail

Harmoniser la saisie des Actions en Milieu de Travail

dans le logiciel métier au regard de la définition règlementaire.

Déployer une démarche de suivi des actions en milieu de travail par l’ensemble des professionnels du service. Évaluer la qualité de l’intervention et suivre la mise en place des actions préconisées.

Contexte et enjeux de l’action

Les actions sur le milieu de travail (AMT) représentent un temps dédié par l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du médecin du travail, consacré à mener des actions en entreprises. production et s'inscrivent dans la mission des services de prévention et de santé au travail définie à l'article L. 4622-2

Le précédent projet de service a permis de mettre en place une fiche de suivi des interventions du pôle prévention, cette démarche doit être déployée aux actions de l’ensemble des professionnels du service. Elle pourrait être un élément demandé pour la future certification.

Harmoniser la saisie des AMT

Mettre en place des fiches de suivi adaptées aux différents types d’AMT

Réaliser un état des lieux des préconisations faites aux entreprises suite aux AMT

Obtenir un retour sur les différentes actions

Action1:Améliorerl'identificationdes risquesvialaFiched'Entreprise etle DocumentUniqued'Évaluationdes Risques

Al'èreduzéropapier, pensonsDUERdématérialisé.

Aider nos adhérents à répondre à leur obligation de mettre en place une démarche de prévention via le DUER.

Accompagner nos adhérents dans la mise en place d’un DUER dématérialisé.

Développer le nombre de FE réalisées annuellement auprès de nos adhérents.

La loi du 02/08/2021 précise que le document unique, comprenant obligatoirement les risques ainsi que les actions concrètes de prévention et de protection, doit faire l’objet d’un dépôt dématérialisé.

L’AISMT 36 va mettre à disposition de ses adhérents un logiciel (APPTIV) afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations, et les accompagner dans cette démarche.

Pour chaque entreprise, le service de prévention et de santé au travail, établit et met à jour une fiche d’entreprise sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés (Art. R.4624-46 du Code du travail). Cette fiche d’entreprise est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise au SPSTI (Art. R.4624-47 du Code du travail).

La fiche d’entreprise est un élément essentiel dans la démarche de prévention, elle peut aider l’employeur à identifier et évaluer les risques présents dans son entreprise. Elle constitue également un levier d’actions dans la démarche de prévention.

Former l’équipe pluridisciplinaire à l’utilisation d’APPTIV (Application au service de la prévention en Santé au Travail)

Accompagner nos adhérents à l’utilisation d’APPTIV

Recenser les FE existantes

Avoir une pratique harmonisée de remplissage de la FE

Consolider notre stratégie pour la réalisation des FE

PÉRÉNISER les actions de sensibilisations aux risques professionnels auxquels peuvent être confrontés les apprentis du CFA.

ENGAGER de nouvelles actions afin d’initier la prévention des risques.

ÉTENDRE la sensibilisation aux maitres d’apprentissage.

Contexte et enjeux de l’action

Les apprentis paraissent peu informés sur les risques auxquels ils seront exposés dans leur future profession.

Les entreprises d’accueil (maîtres d’apprentissage) ne sont pas toutes dotées d’une démarche de prévention des risques professionnels.

Dans la région, la fréquence des accidents de travail est plus importante chez les moins de 30 ans.

Depuis 2012, chaque année, le CFA des métiers de l’Indre organise les semaines de Prévention Santé et Sécurité à destination de ses apprentis. L’AISMT36 y intervient sur le thème des risques professionnels.

Sensibiliser les jeunes actifs le plus en amont possible sur les principes de prévention des risques, au moment où les « bonnes ou mauvaises » pratiques s’apprennent, c’est-à-dire dès leur entrée dans le monde du travail, peut leur permettre une plus grande appréciation du risque professionnel.

Les faire bénéficier d’une plus grande sensibilisation à la prévention, et un transfert de leurs connaissances vers les salariés et employeurs qui les entourent prend tout son sens et fait partie intégrante de nos missions.

Conforter le partenariat avec le CFA des métiers de l’Indre en participant à la sensibilisation aux risques professionnels

Intégrer une culture de prévention dans la formation professionnelle des apprentis

Travailler en collaboration avec les entreprises d’accueil afin de les accompagner pour l’amélioration des conditions de travail

UnaccidentdelaroutesurTROIS survientpendantuntrajet domicile-travailoulorsd'undéplacement professionnel

DÉVELOPPER des actions de prévention sur le risque routier et mener des réflexions sur la sécurité des tiers

Contexte et enjeux de l’action

La dernière réforme santé-travail impose aux Services de Prévention et de Santé au Travail certaines thématiques et champs d’actions à investiguer. Le risque routier en fait partie. L’article L 4121-1 et suivants du Code du travail précisent les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité.

De ce fait, l’entreprise doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour éviter l’altération physique et psychologique de ses salariés afin de répondre à son obligation de sécurité de résultat

En 2020 [1], près de 50 000 personnes ont été victimes d’un accident de la route dans le cadre de leur travail (11% des accidents de travail et 31% des accidents de travail mortels)

Le risque routier est donc la première cause d’accident mortel lié au travail.

Entre 2019 et 2020, du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 qui a fortement modifié les pratiques de déplacement des salariés, le nombre de victimes d’un accident du travail sur la route a reculé de 18% pour les accidents de mission et de 11% pour les accidents de trajet

[1] Source Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

Suivre les salariés concernés par le risque routier

Sensibiliser les entreprises sur le risque routier, alcool, hygiène de vie

Participer à des campagnes de prévention avec des partenaires

Musculosquelettiques

LesT.M.SreprésententlaPREMIÈRE caused'indemnisationpourM.P.en France

Accompagner les entreprises pour les rendre autonomes dans la mise en œuvre d’une démarche de prévention des TMS.

Lutter contre les situations de travail à risque de désinsertion professionnelle en mettant en place des actions de prévention des TMS.

En 2019[1], en région Centre Val de Loire, deux des principales causes de maladies professionnelles sont liées aux TMS :

-83,7% sont issues du tableau 57 (affections péri-articulaires)

-3,9% sont issues du tableau 98 (affections du rachis lombaire)

Cela représente un coût direct de près de 18 millions d’euros (indemnités journalières, soins, etc.), sans compter l’impact humain et organisationnel sur l’entreprise, etc. Ainsi, les coûts indirects (remplacement du salarié absent, perte de productivité, etc ) représentent 3 à 5 fois les coûts directs

Au regard de ce constat, la prévention des TMS représente un enjeu majeur.

Pour les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI), la prévention des TMS s’inscrit dans les axes de travail du CPOM et du PRST4.

Enfin, le décret n° 2022-653 du 25 avril 2022, précise que les SPSTI doivent proposer dans leur offre socle des actions de prévention primaire auprès de leurs adhérents Celles-ci peuvent se traduire par un accompagnement spécifique sur un risque, tel que les TMS.

[1] Source Carsat Centre Val de Loire

Accompagner les entreprises dans la prévention des TMS

Réaliser des sensibilisations / campagnes de prévention sur des thématiques en lien avec les TMS

Prendre en compte et communiquer sur les innovations en matière de prévention des TMS

Action1:AdapterlastratégiePrévention delaDésinsertionProfessionnelleet pérenniserletravailenpartenariat

Sur2.7millionsdepersonnesreconnuesT.H., 950000sontenemploidont 650000danslesecteurprivé.

Améliorer le maintien dans l’emploi des salariés suivis par l’AISMT36 par une meilleure connaissance des populations « à risque » de désinsertion professionnelle.

Intervenir le plus en amont possible d’une situation de maintien (salariés confrontés à des difficultés dans leur travail).

Coordonner nos actions partenariales afin d’améliorer le maintien dans l’emploi.

Contexte et enjeux de l’action

Le maintien dans l’emploi concerne toute personne dont l’état de santé risque d’avoir un impact dans l’exercice de son activité professionnelle Il fait partie des missions du service de santé :

Art L 4622-2 du Code du travail : « les services de prévention et de santé au travail ( ) conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin ( ) de prévenir ou de réduire ( ) la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs »

De plus, la loi n° 2021-1018 du 2 Août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, insère dans l’offre socle des SPSTI un volet PdP dont l’enjeu est de mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle Celle-ci consiste à prévenir le licenciement ou d’envisager le reclassement des salariés confrontés à un risque d’inaptitude à leur poste de travail, en déclenchant un ensemble de mesures pendant ou en dehors de l’arrêt de travail

Le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle font également partie des grands axes du PRST 4 et du CPOM

L’AISMT 36 est engagée dans différentes actions de lutte contre la désinsertion professionnelle dans l’Indre ainsi qu’au niveau régional L’équipe pluridisciplinaire de l’AISMT 36 travaille également au quotidien au maintien dans l’emploi des salariés dont elle a en charge le suivi Toutefois, son action pourrait être renforcée afin de viser un suivi plus approfondi et favoriser davantage le maintien dans l’emploi

Enfin, la coordination et l’articulation des différents partenaires du maintien dans l’emploi est un facteur clé pour offrir aux salariés un meilleur suivi de leur situation, qui peut évoluer Pour renforcer l’efficacité de ses actions, l’AISMT36 doit pouvoir s’appuyer sur un réseau de partenaires locaux et régionaux

Améliorer le maintien dans l’emploi des salariés suivis par l’AISMT 36 par une meilleure connaissance des salariés « à risque » de désinsertion professionnelle

Améliorer la prise en charge et la coordination des actions via une cellule interne dédiée

Pérenniser le réseau de partenaires du MdE

Action2:Expérimenterun accompagnementauprèsdes entreprisesdanslapriseencomptedes maladieschroniquesévolutives

Objectifs de l’action

Former des référents dans les entreprises pour mettre en place une démarche de maintien dans l’emploi collective, pérenne.

Amener une réflexion collective autour du travail réel et des situations pouvant être problématiques afin d’y remédier.

Contexte et enjeux de l’action

L’allongement de la durée de vie professionnelle, le vieillissement de la population au travail, les conditions de travail, les expositions environnementales multiples (physiques, biologiques, chimiques, psychiques, sociales et médicales, alimentaires, mode de vie), accentuent la chronicité et jouent un rôle important dans le développement et l’aggravation des maladies chroniques.

Aujourd’hui en France, 15 % de la population active est concernée par une maladie chronique évolutive. D’ici à 2025, les prévisions portent ce taux à 25 %.

Certes des dispositions individuelles sont mises en place au niveau de l’organisation du travail mais elles ne tiennent pas forcément dans la durée. De plus, les impacts de ces maladies sont souvent invisibles pour les collègues, la hiérarchie et les conséquences méconnues ou minimisées peuvent générer un effet néfaste sur le collectif.

Ce sujet émergent entraîne pour les entreprises un coût humain, organisationnel, technique et financier. Y travailler, de manière collective, doit permettre aux entreprises d’agir au mieux sur ces aspects.

Ainsi, la conciliation du travail et de la maladie chronique évolutive devient un réel enjeu.

Réaliser un parcours de 5 ateliers qui s’articulent en différentes phases d’apprentissages, avec des échanges entre pairs et des mises en situation.

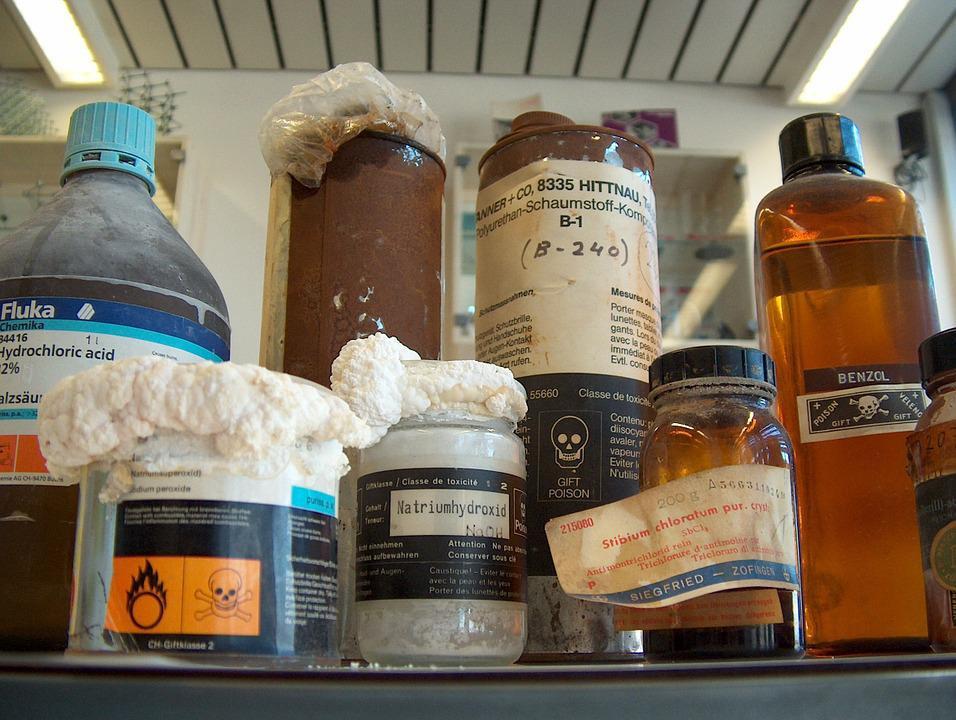

Maitriserlerisquepourmieux leprévenir

Permettre une montée en compétences des professionnels de l’AISMT36 sur le thème du risque chimique.

Sensibiliser les entreprises au risque chimique

Accompagner les entreprises dans leur rapport au risque chimique de façon à mieux identifier celui-ci : évaluer.

Et ainsi mieux prévenir.

Contexte et enjeux de l’action

Le risque chimique est effectivement partout dans les entreprises : dans les matières premières diverses utilisées pour des industries de production, dans les produits de nettoyage, dans les déchets (fumées, poussières, eaux usagées …) et ce quel que soit le domaine industriel ou technique, les services (maintenance, réparation, voire commercial), la vente, le commerce

L’évaluation du risque « en général » incombe à l’employeur et doit être transcrite dans le DUER, celle-ci doit en particulier contenir une appréciation précise du risque chimique.

Cette évaluation doit permettre de prévoir les moyens de prévention adéquats (en technique, en formation, substitution, protection collective, protection individuelle ) dans le cadre d’un « Plan de prévention ».

Il est indispensable de repérer les risques les plus dangereux (CMR), mais aussi les produits à risques émergents (nanomatériaux, perturbateurs endocriniens), les allergisants, etc et ceci notamment dans les plus petites entreprises qui sont de surcroit la majorité des entreprises suivies dans notre service

Il est nécessaire de trouver des moyens d’accompagnement des petites entreprises dans cette évaluation et dans la mise en place des plans de prévention.

Il faut accompagner les collaborateurs de l’AISMT36 (ATST, IPRP, IDEST, Médecins) vers une meilleure connaissance et approche du risque chimique pour permettre des analyses et conseils pertinents au niveau des fiches d’entreprise ainsi que pour mettre en place des protocoles ou trames de suivis spécifiques des salariés en fonction des risques rencontrés.

Descriptif de l’action pour répondre aux objectifs

Participer aux groupes régionaux spécifiques CMR

Affiner la complétude du DUER

Participer à TOXILIST (outil collaboratif à destination des professionnels en santé au travail)

Former des salariés de l’AISMT36 à évaluation du risque chimique pour rédiger la FE et pour aider au DUER

Individuelleetfuméesdesoudage

DesE.P.I.adaptéspourdessalariés mieuxprotégés

Objectifs de l’action

Sensibiliser spécifiquement les entreprises concernées par le risque « fumées de soudage », après les avoir repérées.

Accompagner les entreprises dans les choix de matériel et d’EPI les plus adaptés.

Contexte et enjeux de l’action

Dans un avis du 14 avril 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recommande aux pouvoirs publics d’adopter des mesures réglementaires de prévention et de réparation du risque cancérogène pour les salariés exposés aux fumées de soudage.

Près de 530 000 travailleurs, soit 2,1 % des salariés français y sont soumis. La métallurgie, la construction, l’installation et la réparation de machines et d’équipements, ou encore la réparation de véhicules sont autant de secteurs d’activité touchés par l’exposition à ces fumées classées cancérogènes en 2017 par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ).

Leur maitrise nécessite une bonne connaissance des différentes techniques, des divers outils et EPI.

Descriptif de l’action pour répondre aux objectifs

Former les équipes au risque

Sensibiliser et proposer un accompagnement

AISMT36 : Association Interprofessionnelle pour la Santé en Milieu du Travail

AMT : Action en Milieu de Travail

APST Centre-Val de Loire : Association Prévention et Santé au Travail Centre-Val de Loire

Aract Centre-Val de Loire : Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail Centre-Val de Loire

AT : Accident du Travail

ATST : Assistante Technique Santé au Travail

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

Carsat Centre-Val de Loire : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail CentreVal de Loire

CFA : Centre de Formation d’Apprentis

CMR : Cancérogène Mutagène et toxique pour la Reproduction

CMT : Commission Médico-Technique

CPOM : Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens

CVL : Centre Val de Loire

DGT : Direction Général du Travail

DREETS Centre-Val de Loire : Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire

DUER : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

EPD : Equipe pluridisciplinaire

EPI : Équipement de Protection Individuel

FA : Fiche Action

FDS : Fiche de Données de Sécurité

FE : Fiche d’Entreprise

HSE : Hygiène Santé et Sécurité

IDEST : Infirmière Diplômée d’Etat en Santé au Travail

IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

MCE : Maladies Chroniques Évolutives

MdE : Maintien dans l'Emploi

MESOCAP : MÉdico SOCiAl Prévention

MP : Maladie Professionnelle

MSA : Mutualité sociale Agricole

PDP : Prévention de la Désinsertion Professionnelle

PRST : Plan Régional Santé Travail

QSE : Qualité, Sécurité, Environnement

QVT : Qualité de Vie au Travail

RPS : Risque Psycho Sociaux

SEIRICH : Système d’Évaluation et d’Information sur les RIsques CHimiques

SPSTI : Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises

TH : Travailleur Handicapé

TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

TPE : Toute Petite Entreprise

TT: Travail Temporaire