5 minute read

Arbres fruitiers et changement climatique

La vulnérabilité des productions fruitières face aux changements climatiques est une préoccupation majeure de la filière arboricole et constitue un défi pour les professionnels et les scientifiques. Et même si des incertitudes subsistent sur les prédictions climatiques, des impacts et des différences de comportements sont d’ores et déjà visibles sur les productions, notamment sur des critères de phénologie, de qualité du fruit, ou encore sur l’émergence de maladies.

la qualité des fruits avec des risques de coups de soleil, déformation, manque de coloration, avancement de la maturité, manque de saveur, etc. Un arbre jeune pèche par son petit nombre de branches. Moins touffu que les aînés, il procure moins d’ombre aux fruits. Davantage exposés au soleil, ceux-ci sont plus susceptibles de griller lors des épisodes de canicule. Il en est de même avec les arbres basses tiges. C’est-à-dire atteignant au maximum 2 à 4 mètres de haut. Leur petit volume les rend bien moins protecteur en cas d’ensoleillement excessif que leurs ancêtres à hautes tiges.

Advertisement

Des besoins en refroidissement non satisfaits, une retardement de la floraison, une végétation moins développée modifiant l’équilibre entre végétation et fruits, la présence de fruits doubles, des branches sans fruit, des défauts de coloration des fruits, une hétérogénéité des calibres, des modifications des caractéristiques gustatives, des équilibres entre sucre et acidité modifiés, des rendements altérés, un resserrement des périodes de récolte imposant une réorganisation du travail, la prévalence de certains bio-agresseurs...: telles sont les principales modifications induites par le changement climatique sur les fruits à pépins et à noyaux.

Les impacts sur le verger

Dans beaucoup de régions de production de rosacées fruitières, le réchauffement climatique se traduit par une nette augmentation du nombre de jours de forte et très forte chaleur, et a contrario par une réduction du nombre de jours de grand et très grand froid.

L’élévation des températures fait avancer les dates de floraison, pour la plupart des espèces, à des périodes où les gels nocturnes sont particulièrement fréquents. Les épisodes de gel peuvent non seulement limiter la production de l’année par des avortements floraux excessifs mais aussi induire des phénomènes d’alternance pour les années suivantes. Par ailleurs, face au radoucissement, les arbres d’une même espèce n’ont pas tous la même réaction: certains seront en fleurs plus tôt que d’autres. Résultat: ceux ayant besoin d’un congénère fleuri pour la pollinisation n’en trouvent pas forcement à proximité, au bon moment. Dans ce cas, pas de fruit… Autre conséquence du radoucissement des températures, le greffage doit être pratiqué de plus en plus tôt pour tenir compte des montées de sèves avancées. Les hivers plus doux et humides peuvent entraîner des asphyxies et un manque de vernalisation (besoins en froid non satisfaits) de certaines espèces. Les étés plus chauds et secs dégradent

La diminution de la concentration d’acide et de la fermeté du fruit a été observée quel que soit l’indice de maturité ; tous ces changements peuvent résulter d’une floraison précoce et de températures plus élevées pendant la période de maturation. Les sécheresses entraînent des chutes de fruits et une réduction de leur calibre. Curieusement, pour certaines espèces comme la pomme, la couleur des fruits dépend également de la température. Pour obtenir une pomme entièrement rouge, les températures doivent rester fraîches, car si elles grimpent au-dessus d’environ 40 °C dans les 40 jours avant la récolte, la synthèse des pigments est inhibée. Des températures de 25 °C ou moins sont appropriées pour la synthèse des anthocyanes dans les pommes. Des modifications physiologiques du végétal sont également observées. Un végétal stressé est plus réceptif à certaines maladies fongiques ou ravageurs comme les insectes xylophages. L’augmentation des températures permet l’allongement des vols de certains ravageurs et la multiplication du nombre de générations (carpocapses…). En conditions très sèches, les parcelles irriguées attirent les insectes piqueurs/suceurs comme les pucerons, les cicadelles ou encore les punaises, occasionnant de plus en plus de dégâts sur les fruits. En plus des dégâts immédiats qu›induisent ces insectes, ils sont aussi potentiellement vecteurs de maladies comme les virus.

Des arbres fruitiers qui se croient au printemps et refleurissent à l’automne. Il s’agit de la manifestation la plus visible et la plus spectaculaire des conséquences d’une sécheresse intense en été suivie d’un automne doux.

Les moyens de lutte

Selon les experts, pour espérer déjouer les effets du changement climatique, il faut réinvestir dans l’agronomie au sens large et privilégier une approche globale, alors que l’hyper spécialisation a tendance à prévaloir aujourd’hui. Les scientifiques explorent toute une batterie de leviers destinés à contrarier les effets du climat :

• L’étape 1 concerne les arbres actuellement cultivés sur lesquels il faut appliquer des techniques de production plus appropriées. Une arboriculture protégée (serre, tunnel, …), et des vergers palissés récoltables à la machine, sont co-conçus pour tenter de s’abstraire de l’effet du changement climatique et des menaces sanitaires sur le niveau de production, quitte à éloigner certains vergers d’une conception traditionnelle et à risquer une augmentation des coûts de production. • L’étape 2 est la replantation avec des cultivars mieux adaptés au réchauffement

Climatique

• L’étape 3 est de déplacer les zones de production, quand c’est possible.

L’adaptation grâce aux variétés

Les fortes perturbations liées au changement climatique conduisent les filières arboricoles à chercher des solutions d’adaptation notamment du côté des variétés. L’objectif est d’obtenir des arbres ayant de faibles besoins en froid, de forts besoins en chaud et une bonne résistance au stress hydrique. Cependant, développer un programme de sélection pour un arbre fruitier est une entreprise longue, complexe et coûteuse. À titre d’exemple, un cycle de sélection variétale incluant une évaluation multi-site dure une quinzaine d’années dans le cas du pommier.

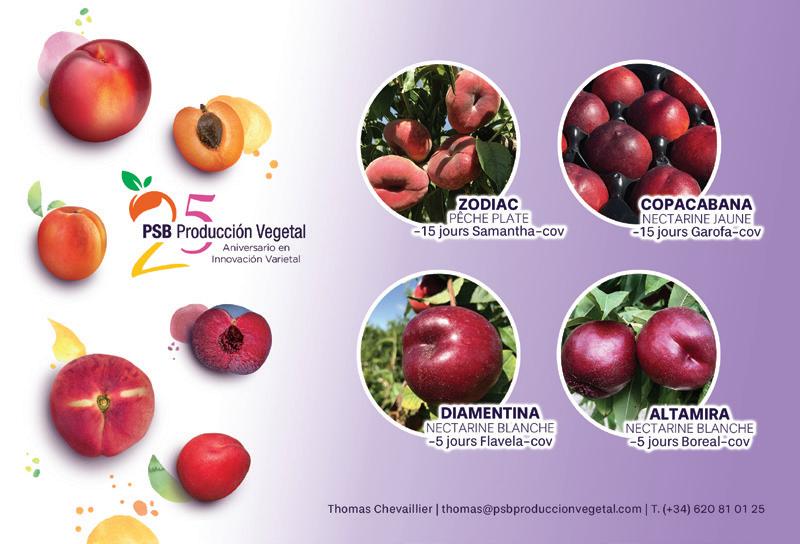

La priorité de l’innovation variétale est la création de variétés originales (goût, aspect, couleur), faciles à cultiver et à mécaniser, et amortisseuses des variations de productivité induites par le changement climatique. Sur un critère en particulier : celui du moindre besoin en froid, permettant aux variétés de ne pas voir leur cycle végétatif altéré par la douceur (relative) des hivers. Mais comme toujours en matière de sélection, les arbitrages doivent composer avec des multiples contraintes. Pour de nombreuses espèces, la quête de variétés à moindres besoins en refroidissement a pour effet d’accroître le risque d’exposition au gel. Par ailleurs, la sélection de variétés (multi) résistantes ou tolérantes aux maladies est par ailleurs la meilleure façon de diminuer le nombre d’applications de produits phytosanitaires au verger en réponse à la demande sociétale.

Dans de nombreux pays producteurs, la recherche agronomique s’appuie sur la diversité locale de variétés, de terroirs de production et d’influences climatiques, pour trouver des solutions rapides d’adaptation. Mais parfois, il est nécessaire d’aller chercher des variétés au-delà des frontières nationales pour accéder à des ressources génétiques nouvelles. De nouvelles variétés adaptées au réchauffement ont ainsi été développées, comme une variété de pomme jaune sans problème de coloration (au Japon), une variété de poire résistante aux boutons floraux morts et des variétés de pêche avec un faible besoin de froid. L’urgence climatique a même conduit à autoriser de nouvelles techniques de sélection jusqu’au génie génétique. En complément, un travail de sélection sur les porte greffes devrait permettre d’obtenir des arbres mieux adaptés pour résister aux déficits hydriques.

Les variétés anciennes constituent également un gisement intéressant à protéger et à qualifier sur les caractères recherchés. Les arbres hautes tiges pourraient retrouver un intérêt pour faire de l’ombre aux fruits. Prédominants, jadis, dans les vergers, les arbres hautes tiges ont été massivement remplacés par des fruitiers basses tiges. Et ce, afin d’en faciliter la culture et la récolte par des engins agricoles en plein développement. S’ils sont certes moins productifs à l’hectare, les arbres hautes tiges sont bien plus résistants aux aléas climatiques que les basses tiges. De plus, leur porte-greffe robuste, allié à un système racinaire profond, permet de se passer à la fois de tuteur et d’irrigation en assurant à l’arbre un apport naturel en eau même en cas de sécheresse.

Les spécialistes nous prédisent que le changement du climat va encore s’accélérer, et à long terme les paysages de nos campagnes vont se transformer. Alors, c’est dès aujourd’hui qu’il nous faut planter les nouvelles espèces d’arbres fruitiers et à bois de demain.

Enfin, il ne faut pas oublier de s’attaquer à la source principale de ces bouleversements : les émissions de gaz à effet de serre. C’est une responsabilité individuelle et collective d’œuvrer à la réduction de notre empreinte carbone, si nous voulons sauver nos arbres, et plus largement le monde du vivant.