PRINCÍPIOS DE HISTOLOGIA GERAL

Francinaldo Soares Silva

PRINCÍPIOS DE HISTOLOGIA GERAL

Princípios de histologia geral

© 2025 Francinaldo Soares Silva

Editora Edgard Blücher Ltda.

Publisher Edgard Blücher

Editor Eduardo Blücher

Coordenador editorial Rafael Fulanetti

Pré-produção Aline Flenic

Coordenação de produção Andressa Lira

Produção editorial Lidiane Pedroso Gonçalves

Diagramação Roberta Pereira de Paula

Preparação de texto Maurício Katayama

Revisão de texto Helena Simões Miranda

Capa Laércio Flenic

Imagem da capa Francinaldo Soares Silva

Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4 o andar

04531-934 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br

Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.

É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.

Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Silva, Francinaldo Soares

Princípios de histologia geral / Francinaldo Soares Silva. –São Paulo : Blucher, 2025.

358 p.

Bibliografia

ISBN 978-85-212-2276-7

1. Histologia I. Título

24-5792

CDD 611.018

Índice para catálogo sistemático:

1. Histologia

3.5

4.1

4.2

4.3

5.1

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

7.3

7.4

7.5

8.1

8.3

8.4

CAPÍTULO 1

Introdução ao estudo dos tecidos

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A HISTOLOGIA

A histologia é a ciência encarregada do estudo dos tecidos biológicos, compreendendo, de maneira geral, a descrição microscópica das estruturas teciduais que compõem os vegetais (histologia vegetal) e o corpo dos animais/homem (histologia animal/humana). A histologia animal/humana, escopo da presente obra, pode ser, por seu turno, subdividida em histologia geral, que trata da formação, da estrutura e das funções dos tecidos corpóreos, e histologia especial, referente aos sistemas orgânicos. A histologia, como disciplina, relaciona-se com outras áreas, a saber:

a. histopatologia – investigação de mudanças patológicas na estrutura dos tecidos, buscando conhecer as características e as possíveis causas de tais mudanças, podendo, pelo exame histopatológico, confirmar (sugerir) ou afastar uma hipótese diagnóstica;

b. histoquímica – exame histológico com o uso de colorações especiais, buscando detectar e determinar a localização e a distribuição de moléculas específicas nas células e nos tecidos, sendo uma importante ferramenta de auxílio na pesquisa básica e na prática diagnóstica;

c. imuno-histoquímica – exame histológico que visa à detecção e à localização de antígenos específicos nos tecidos a partir da reação básica antígeno-anticorpo, muito utilizada, além de outras áreas, na prática oncológica;

d. histofisiologia – considera tanto a organização estrutural quanto as funções fisiológicas dos tecidos; e

e. paleohistologia – exame histológico das estruturas microscópicas do osso dos paleovertebrados. A paleohistologia busca compreender o comportamento dos seres extintos e aborda aspectos como ontogenia, fisiologia e diagnóstico de paleopatologias, sendo, portanto, muito útil nas investigações paleozoológicas de vertebrados, incluindo a paleontologia humana (paleoantropologia).

Neste contexto, todo ramo investigativo de base histológica serve-se do conhecimento da histologia normal dos tecidos corpóreos, tendo o critério comparativo como a principal ferramenta de interpretação dos achados microscópicos.

1.2 A HISTOLOGIA E A INVESTIGAÇÃO HISTOLÓGICA

A investigação histológica surgiu e amadureceu com a descoberta e a evolução da microscopia, ao mesmo tempo que acontecia o desenvolvimento das técnicas de processamento de material biológico para a observação microscópica. O conhecimento histológico progrediu pelos séculos XVII e XVIII, até atingir um grau de amadurecimento significativo entre meados do século XIX e o final deste mesmo século, quando então a histologia já era considerada uma eminente disciplina acadêmica. As primeiras ferramentas de observação, como aquela desenvolvida pelos fabricantes de lentes e comerciantes holandeses Hans Janssen e seu filho Zacharias Janssen, em 1590, considerada o precursor do microscópio composto, tinham sérias limitações (e.g., baixa resolução, aberração cromática) que precisavam ser superadas. Até então o microscópio não tinha valor como ferramenta de descoberta científica, mas Pierre Borel, um químico francês, foi pioneiro no uso do microscópio na sua prática profissional em 1653, inclusive observando células e tecidos humanos. Um avanço científico importante foi feito pelo anatomista italiano Marcello Malpighi, um pouco mais tarde, em 1661, quando observou tecido pulmonar de anfíbios à luz da microscopia e descobriu os capilares sanguíneos, expandindo e introduzindo o uso do microscópio na pesquisa científica experimental.

O cientista e inventor inglês Robert Hooke também contribuiu com o desenvolvimento da microscopia, publicando em seu livro intitulado Micrographia, or some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses with observations and inquiries thereupon (“Micrografia, ou algumas descrições fisiológicas de corpos diminutos feitas com lentes de aumento com observações e indagações sobre eles”), de 1665, descrições meticulosas de diversas estruturas biológicas e seres vivos (e.g., insetos, fungos, superfície de folhas, madeira fossilizada) observados em microscópios inventados por ele mesmo (ainda com imagens confusas e baixa resolução), além de trazer ao mundo científico o conceito de célula, quando da análise de uma

fina secção de cortiça. Mais tarde, em 1674, influenciado pelo livro de Hooke e pelas descobertas da época, o holandês Anton Van Leeuwenhoek, um comerciante de peças de pano que utilizava instrumentos de aumento como conta-fios para inspecionar seus tecidos, apresentou na Inglaterra instrumentos simples, com apenas uma lente, mas com melhor resolução e boas imagens, que resultaram em esboços bem detalhados do material observado (e.g., insetos, espermatozoides, células do sangue, protistas, bactérias), inclusive atraindo a atenção de membros da Sociedade Real de Londres. Leeuwenhoek foi um autodidata e entusiasta das ciências naturais que, por intermédio de longo contato com a Sociedade Real de Londres, ajudado por amigos influentes (e.g., Regnier de Graaf), teve seus minuciosos desenhos e comentários (letters) publicados na revista científica da sociedade (Philosophical Transactions of the Royal Society), ganhando, assim, notoriedade na história da microscopia.

As descobertas e melhorias no campo da instrumentação microscópica continuaram de forma dispersa no século XVIII e bem expressiva no século XIX, o chamado “século da revolução biológica”. Nesse século, o significativo avanço das técnicas de processamento histológico e dos microscópios permitiu que a histologia ganhasse espaço, se apartando da Anatomia Geral, a partir de 1819, e fazendo parte da lista de disciplinas curriculares em 1841. Tal fato se deu, sobretudo, a partir de incentivos de cientistas renomados, incluindo um dos grandes nomes da história científica, o patologista alemão Friedrich Gustav Jakob Henle, um dos primeiros a trabalhar com o ensino das descrições histológicas naquela época. Dada a importância da disciplina, em Portugal, por exemplo, a histologia, de caráter experimental, foi inserida em 1863 no plano de estudos da então Faculdade de Medicina de Coimbra como disciplina da segunda cadeira do primeiro ano, junto com a fisiologia geral. Na mesma época, na França, já existiam cursos de histologia e fisiologia, como aquele ministrado pelo biólogo e anatomista francês Charles Robin, professor da Faculdade de Medicina de Paris, e pelo fisiologista francês Claude Bernard, no curso público realizado no Collége de France. Muitos acontecimentos importantes ocorreram ao longo do século XIX (Quadro 1.1), como o aperfeiçoamento das técnicas de coloração, de observação histológica e de microscopia. Por exemplo, a construção de microscópios mais aprimorados e difundidos em toda a Europa e na América, principalmente a partir da parceria frutífera firmada entre o físico e empresário alemão Ernst Karl Abbe e o oculista também alemão Carl Zeiss, em 1866, da qual resultou na fabricação de excelentes microscópios e milhares de instrumentos óticos de qualidade (e.g., condensadores, oculares, objetivas, lentes apocromáticas) para a pesquisa cientifica, resolveu muitos dos problemas enfrentados naquela época. Todos esses eventos serviram para solidificar cada vez mais a histologia como membro permanente e relevante das chamadas ciências médicas e biológicas.

CAPÍTULO 2

Tecido epitelial de revestimento

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS EPITÉLIOS

Os epitélios são tecidos formados por células justapostas com funcionalidade diversa. A principal característica dos epitélios é a justaposição de suas células, sendo tal arranjo alcançado pela existência de diversos tipos de junções celulares. A reduzidíssima quantidade de matriz intercelular também contribui com a justaposição das células epiteliais vizinhas. Devido ao arranjo justaposto das células, os epitélios são avasculares, e isso tem reflexo direto na dinâmica nutricional, em que metabólitos e oxigênio são provenientes (via difusão) da microvasculatura dos tecidos conjuntivos adjacentes. Por outro lado, os epitélios são bem enervados e possuem capacidade de renovação contínua, mas com velocidade variável condicionada ao tipo de tecido.

O termo epithelia (epi, por cima; thele, papila) foi introduzido pelo biólogo e anatomista holandês Frederik Ruysch, referente a um exame de preparação facial de cadáver, descrita no terceiro volume da obra Thesaurus Anatomicus, em 1703. Ruysch, observando o tecido (cutícula) que recobria a zona labial vermelha, concluiu que o tecido observado não era epiderme (derma, pele), pois as características do tecido subjacente, segundo ele, não eram de pele, mas um substrato diferente, associando-o às papilas dérmicas. De fato, as papilas dérmicas da zona vermelha dos lábios, assim como de outras partes do corpo (mamilos, genitais), são mais altas, chegando quase à superfície da epiderme, criando áreas ricamente vascularizadas e

enervadas, sendo, portanto, os lábios umas das áreas do corpo mais avermelhadas e sensíveis ao toque e à temperatura. Daí o emprego do termo “epitélio”, que quer dizer literalmente “por cima de papilas”, ou seja, Ruysch concluiu que a cutícula que ele estudara estava por cima de papilas. Mesmo que o termo “epitélio” não esteja sempre associado com papilas, ficou assim empregado, surgindo até derivações como “endotélio”, o epitélio que reveste os vasos sanguíneos e linfáticos (Figura 2.1), “mesotélio”, o epitélio das serosas, e urotélio, o revestimento do trato urinário.

Figura 2.1 Epitélio revestindo um canal vascular. Observar os núcleos das células do endotélio (E) próximos à luz do vaso sanguíneo (L), ocupada com células vermelhas do sangue (H). Atrás do epitélio encontra-se a musculatura lisa vascular (M). HE, 400x.

Os epitélios participam no revestimento de superfícies (e.g., pele), cavidades corpóreas (e.g., oral), de órgãos tubulares (e.g., tuba uterina) e de elementos de passagem (e.g., vasos sanguíneos, trato respiratório) e na formação das porções secretoras das glândulas. Nesse âmbito, as funções dos epitélios incluem proteção, absorção, transporte, lubrificação, trocas gasosas, percepção de estímulos, contração, secreção e formação de barreiras celulares entre diferentes compartimentos do corpo. Os epitélios, em união com o tecido conjuntivo adjacente, formam as diferentes mucosas que recobrem as cavidades úmidas, como a mucosa oral, intestinal, endometrial, estomacal, urinária, vaginal etc. Em relação aos órgãos tubulares e aos elementos de passagem, os epitélios são encontrados em contato com a superfície luminal, ou seja, em contato com a luz ou lúmen (lume, claridade) do órgão. O termo “luz” é comumente empregado em histologia para designar os espaços internos dessas estruturas (e.g., luz intestinal, luz vascular [Figura 2.1], luz ductal [Figura 2.6], luz traqueal).

2.2 JUNÇÕES INTERCELULARES

As células dos epitélios possuem várias especializações de natureza estrutural e fisiológica para que ocorram a justaposição, a polarização e a execução de suas funções. Nesse contexto estão as junções intercelulares, formadas por vários componentes moleculares associados às porções basolaterais das membranas plasmáticas das células epiteliais. As principais junções intercelulares são as zônulas de oclusão (zonula occludens), as zônulas de adesão (zonula aderens), as junções de comunicação (junções GAP ou nexos) e as máculas de adesão (desmossomos) (Quadro 2.1 e Figura 2.2).

Figura 2.2 Esquema geral das junções intercelulares e seus principais componentes. A) zônula de oclusão; B) zônula de adesão; C) desmossomo; D) junções do tipo GAP.

2.2.1 Zônulas de oclusão

As zônulas de oclusão (junções oclusivas) são as junções situadas lateralmente e bem próximo do ápice das células epiteliais. São formadas por um conteúdo proteico que produz uma fusão aparente de membranas, em pontos alternados das porções externas das células, fechando totalmente os espaços entre as células epiteliais vizinhas. Como resultado, toda a circunferência apical de uma célula epitelial está fortemente unida às outras células circunvizinhas. Dessa forma, as junções oclusivas mantêm a homeostasia de vários sistemas orgânicos, por meio da formação de barreiras biológicas contra a difusão de materiais entre diferentes compartimentos.

CAPÍTULO 3

Tecido epitelial glandular

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O EPITÉLIO GLANDULAR

O tecido glandular é representado por um conjunto de células de origem epitelial que possui a capacidade de sintetizar macromoléculas para posterior liberação em uma determinada superfície corpórea ou no interior da vasculatura sanguínea. Essas células encontram-se envolvidas por membrana basal e estruturadas por tecido conjuntivo, formando as chamadas glândulas (diminutivo de glans, bolota). A estrutura glandular é morfologicamente variável, dependendo da atividade funcional e do arranjo de suas células. As estruturas glandulares formaram-se a partir da proliferação de células epiteliais que penetraram no tecido conjuntivo adjacente durante o desenvolvimento embrionário. Quando estruturalmente formadas, algumas glândulas mantiveram continuidade com a superfície epitelial de origem através de estruturas de passagem, chamadas ductos ou canais. Tais estruturas caracterizam as glândulas exócrinas (exo, fora; krinéin, segregar). As glândulas exócrinas utilizam os ductos ou canais para escoarem seus produtos de secreção, liberando-os na superfície epitelial de origem (Figura 3.1). A lágrima, o suor, a saliva e as enzimas digestivas são alguns exemplos de secreção das glândulas exócrinas. Por outro lado, as glândulas que perderam contato com a superfície epitelial original durante o desenvolvimento embrionário foram intimamente envolvidas por uma extensa rede capilar sanguínea, caracterizando as glândulas endócrinas (endon, dentro).

Sem ductos ou canais, as glândulas endócrinas utilizam os capilares sanguíneos como forma de escoamento de seus produtos de secreção (Figura 3.1). Na maioria dessas glândulas, o arranjo celular original característico de epitélio foi perdido. Os diversos tipos de hormônios (e.g., cortisol, insulina, tiroxina) são os principais produtos de secreção sintetizados pelas glândulas endócrinas.

Figura 3.1 Origem das glândulas exócrinas (A) e endócrinas (B). As células em proliferação (P) partem do epitélio de revestimento (E) e formam um brotamento celular (B) no tecido conjuntivo subjacente. Nas glândulas exócrinas, a porção secretora (SE) permanece em comunicação com o epitélio de origem através de um canal excretor (EX). Nas glândulas endócrinas, o canal excretor é degenerado (CD) e a porção secretora é envolvida por capilares sanguíneos (CS).

3.2 ESTRUTURA GLANDULAR

A estrutura das glândulas é formada por dois compartimentos distintos, o parênquima e o estroma. O parênquima (para, ao lado; enchima, suco) é representado pelas células e estruturas celulares (e.g., ductos, lóbulos, vesículas) que formam as glândulas, e o estroma (stroma, malha que cobre) pelo tecido conjuntivo de sustentação, incluindo os componentes inerentes ao tecido conjuntivo (células, matriz e fibras). Nas glândulas exócrinas, o parênquima engloba as células produtoras da secreção e a células formadoras dos canais de escoamento.

O parênquima de algumas glândulas exócrinas possui também, além das células secretoras principais, células periféricas chamadas mioepiteliais. O termo “mioepitelial” diz respeito ao fato de que essas células expressam elementos de natureza tanto epitelial quanto muscular (myo, músculo), ou seja, possuem os filamentos intermediários de queratina e junções intercelulares via caderinas, comportando-se como uma célula de origem epitelial, e apresentam os microfilamentos de actina e miosina e propriedades contrácteis, como uma célula muscular, notadamente uma célula muscular lisa (ver tecido muscular). As células mioepiteliais estão intimamente próximas das células secretoras e separadas do tecido conjuntivo circundante pela membrana basal do epitélio glandular. Essas células são geralmente achatadas e estreladas, exibindo núcleo central e longos prolongamentos citoplasmáticos que envolvem as células secretoras e até ductos pequenos. Em preparados histológicos comuns, as células mioepiteliais são inconspícuas, podendo o núcleo ser observado logo abaixo de algumas células do parênquima secretor (Figura 3.2). A contração das células mioepiteliais auxilia grandemente na liberação dos produtos de secreção das glândulas exócrinas. As mioepiteliais são encontradas em várias glândulas, por exemplo, nas odoríferas da pele, nas sudoríparas, nas lacrimais, nas harderianas, nas salivares e nas mamárias.

O estroma é formado pelo tecido conjuntivo encapsular e de sustentação interna do parênquima, e encontra-se separado das células glandulares pela membrana basal. O tecido conjuntivo envolvente emite septos que podem dividir as glândulas

Figura 3.2 Células mioepiteliais (M) em porção secretora de glândulas sudoríparas écrinas (PS). Observar os processos celulares eosinofílicos (P). L: luz. TC: tecido conjuntivo estromal. V: vaso sanguíneo. HE, 400x.

CAPÍTULO 4 Tecido conjuntivo

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TECIDO CONJUNTIVO

O tecido conjuntivo (con, junto; jungere, ligar), diferentemente do tecido epitelial, apresenta suas células de maneira dispersa e imersa em uma matriz intercelular abundante que é, de fato, a principal característica desse tecido. Em termos gerais, a função primária do tecido conjuntivo é união e preenchimento, mas outras participações incluem o arranjo estrutural de muitos órgãos, o local dos eventos de natureza imunológica (resposta imune inata e adaptativa) e a provisão de vasos e nervos para os tecidos animais. O tecido conjuntivo está distribuído em todo o organismo animal, exceto no interior do sistema nervoso central, no qual ocorre de forma esparsa. O estroma de muitos órgãos (e.g., glândulas, baço), incluindo cápsulas, septos e trabéculas; o envoltório das cartilagens (pericôndrio), dos ossos (periósteo), dos músculos (epimísio, perimísio) e nervos (epineuro, perineuro); as lâminas próprias das mucosas; e as áreas de reparação tecidual são todos exemplos de ocorrência do tecido conjuntivo no organismo animal. O tecido conjuntivo mais amplamente distribuído e não especializado é assinalado como tecido conjuntivo propriamente dito, diferenciando-se das variedades especializadas, representadas pelos tecidos adiposo, cartilaginoso e ósseo. Os tecidos de propriedades especiais e seus componentes (matriz e células) serão tratados nos capítulos seguintes.

A estrutura do conjuntivo compreende um componente celular, representado por uma população diversificada de células, e um componente acelular, representado por uma substância fundamental e por um conjunto de fibras estruturais. O componente celular compreende a menor parcela e divide-se em células fixas ou residentes, parte da estrutura do tecido conjuntivo (e.g., fibroblasto), e células transitórias ou migratórias, que estão de passagem no conjuntivo (e.g., neutrófilo). As células transitórias são provenientes da circulação sanguínea em resposta a estímulos de natureza inflamatória. O componente acelular, representando a porção mais proeminente do tecido conjuntivo, é formado por elementos solúveis e insolúveis capazes de suportar um estresse contínuo de movimentos e manter a forma das estruturas orgânicas. Os elementos solúveis são representados pelos múltiplos tipos moleculares da substância fundamental amorfa (e.g., proteoglicanos, hialuronano) que, entre outras funções, fornecem resistência às forças de compressão no tecido. Já os elementos insolúveis são representados predominantemente pelas fibras de colágeno, as quais promovem resistência às forças de tensão no tecido conjuntivo. A distribuição dos elementos solúveis e insolúveis no organismo é variável, dependendo, por exemplo, do grau de estresse sofrido pelo tecido conjuntivo, i.e., quanto mais força de tração, mais fibras colágenas (e.g., tendão); e, quanto mais tensão de compressão, mais elementos insolúveis (e.g., cartilagem).

4.2 COMPONENTES DO TECIDO CONJUNTIVO

4.2.1 Componente celular

O tecido conjuntivo apresenta como uma de suas principais características, além de uma matriz intercelular abundante, a presença de uma variedade de células. As células do tecido conjuntivo desempenham várias funções, por exemplo, fagocitose; produção de anticorpos, moléculas vasoativas e elementos da matriz conjuntiva; e até estocagem de lipídios neutros. Dois tipos principais de células fazem parte do tecido conjuntivo, as fixas e as transitórias. As primeiras amadurecem e residem no próprio conjuntivo, fazendo parte da estrutura do tecido. O fibroblasto, o mastócito e o macrófago são alguns exemplos de células fixas. No caso dos tecidos conjuntivos especiais, as células fixas são as adiposas (adipócito), as cartilaginosas (condrócito) e as ósseas (osteoblasto e osteócito), tratadas em capítulos específicos. As células transitórias, ou migratórias, são células sanguíneas formadas a partir de células-tronco hematopoiéticas (HSC – hematopoetic stem cell) e, sob certos estímulos, transmigram através da barreira endotelial (i.e., diapedese) para o tecido conjuntivo, permanecendo lá, geralmente, por um curto

período. As células transitórias são representadas pelas células leucocitárias de defesa, como o neutrófilo, o eosinófilo, o linfócito e o plasmócito. Os leucócitos (leukos, branco; kytos, célula) foram observados pela primeira vez em 1749 pelo médico francês Joseph Lieutaud em material post mortem, já os considerando componentes do sangue. À época, os leucócitos eram chamados “células incolores” (globuli albicantes), em contraposição aos glóbulos vermelhos, ou eritrócitos (erythron, vermelho; kytos, célula), observados pela primeira vez em 1658 pelo naturalista holandês Jan Swammerdam.

Para melhor entendimento do assunto abordado nas próximas seções, algumas considerações importantes fazem-se necessárias. A interação e a intercomunicação entre as células do tecido conjuntivo ocorrem por meio da secreção de proteínas chamadas citocinas (kytos, célula; kinos, movimento). O termo “citocina” engloba outros nomes, por exemplo, linfocina (citocina produzida por linfócitos), monocina (citocina produzida por monócitos), quimiocina (citocina com ação quimiotática/quimioatraente) e interleucina (citocina de um leucócito que age sobre outro leucócito). Outros termos referem-se às descrições biológicas originais da citocina, por exemplo, o fator de necrose tumoral (TNF – tumor necrosis factor) e o fator de crescimento transformador-β (TGF-β – transforming growth factor-β). As citocinas são reguladores importantes da resposta imune, sendo que, em determinadas situações, algumas são pró-inflamatórias, promovendo inflamação (e.g., interleucina-1 ou IL-1), enquanto outras são anti-inflamatórias, suprimindo as atividades das citocinas pró-inflamatórias (e.g., IL-4). As citocinas ligam-se às células por uma variedade de moléculas receptoras específicas localizadas na superfície celular. Outros receptores reconhecem, por exemplo, vários fragmentos do sistema complemento que funcionam como opsoninas, ou seja, moléculas facilitadoras de fagocitose (e.g., fragmento C3b). O sistema complemento é representado por um conjunto de proteínas solúveis ou de superfície celular (reguladoras) que atuam como mediadores humorais, junto com os anticorpos, nos processos inflamatórios. Existem ainda receptores importantes na detecção e reconhecimento de patógenos microbianos (e.g., TLR – toll-like receptor) e no reconhecimento de porções moleculares de anticorpos (e.g., FcR – Fc receptor). Muitas proteínas de superfície são usadas na identificação e caracterização fenotípica das células do conjuntivo, funcionando como marcadores moleculares específicos, conhecidos por grupamentos de diferenciação ou designação (CD – cluster of differentiation or designation). Um exemplo é a molécula CD4 expressa na superfície do linfócito T auxiliar, fato que o diferencia do linfócito T citotóxico, que expressa outra molécula marcadora, a CD8.

CAPÍTULO 5 Tecido adiposo

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TECIDO ADIPOSO

O tecido adiposo ou gorduroso é considerado um tipo especial de tecido conjuntivo encontrado nos vertebrados. Esse tecido é formado por células denominadas adipócitos (adeps, gordura; kytos, célula) ou ainda lipócitos (lipo, gordura) e uma matriz extracelular representada pelo estroma vascular, contendo fibras colágenas (e.g., tipo I, III), elastina e uma variedade de células, desde progenitoras, vasculares, fibroblastos até representantes do sistema imune. Os adipócitos maduros, muitas vezes agrupados em lóbulos, representam ≈50% da população celular, podendo alcançar ≈90% do volume total do tecido adiposo. As células gordurosas são capazes de armazenar um elevado estoque de lipídios na forma de triglicerídeos, podendo, por essa razão, atingir >100 µm de diâmetro. A variação no tamanho celular está em consonância com os diferentes tipos de depósitos gordurosos presentes no organismo animal e particularmente com o ritmo de atividade metabólica e secretora das células adiposas. As participações do tecido adiposo nos organismos animais e no homem são diversas, estando envolvido, principalmente, no fornecimento energético, no isolamento térmico, na absorção de choques, na secreção de substâncias, na estruturação de certas regiões (suporte mecânico) e na produção de calor. Esta última participação é atribuída a tipos especiais de tecido adiposo formado por células termogênicas envolvidas em processo adaptativo de geração de calor.

5.2 FUNÇÕES DO TECIDO ADIPOSO

5.2.1 Depósito energético

Mecanismos diversos de estocar energia em excesso para uso em períodos de grande demanda surgiram em quase todas as espécies animais ao longo do tempo evolutivo. A estocagem energética ocorre em estruturas corpóreas como o fígado, o músculo esquelético e o tecido adiposo, sendo este último considerado a maior reserva energética animal. Portanto, a função clássica do tecido adiposo é servir de depósito de triglicerídeos (i.e., ésteres de ácidos graxos e glicerol), compostos estes considerados as principais fontes de energia metabólica animal. Os adipócitos podem acumular, sintetizar e mobilizar os triglicerídeos para o fornecimento energético. O acúmulo de triglicerídeos no compartimento intracitoplasmático do adipócito acontece a partir da metabolização (via lipase lipoproteica) dos quilomícrons procedentes da alimentação e das lipoproteínas vindas do fígado. Os triglicerídeos são rapidamente disponíveis logo que haja situação de restrição energética. Essa disponibilidade se faz presente a partir da ação de certos compostos de natureza lipolítica que agem sobre o armazenamento de triglicerídeos, liberando ácidos graxos (e glicerol) na circulação sanguínea para uso em reações de produção de energia. Os triglicerídeos fornecem, por exemplo, cerca de 90% da energia necessária para os voos de longa duração de aves marinhas migratórias, as quais voam sem parar por horas ou mesmo dias (e.g., Limosa lapponica – Charadriiformes) sem a necessidade de ingestão alimentar. Da mesma forma, mamíferos hibernantes (e.g., Marmota monax – Rodentia) utilizam a energia proveniente dos triglicerídeos para manterem-se vivos durante longos períodos invernais, demonstrando a grande importância dos depósitos gordurosos, adquiridos durante a pré-hibernação, como fonte energética animal.

5.2.2 Isolamento térmico

Muitos mamíferos que enfrentam condições de temperaturas extremas possuem uma quantidade profusa de tecido adiposo subcutâneo, o qual funciona como uma barreira contra a dissipação do calor produzido pelo animal. Isso se deve às propriedades de isolamento térmico (baixa condutividade térmica) da camada gordurosa subcutânea que contribui com a redução das perdas de calor através da superfície corpórea. As camadas gordurosas são formadas por uma matriz incompressível

de adipócitos apoiados por uma organizada rede fibrosa de fibras colágenas e elásticas. Para os mamíferos marinhos (e.g., Phoca vitulina – Carnivora; Mesoplodon europaeus – Cetacea), que passam praticamente toda a vida em mar aberto e podem frequentar águas profundas e geladas (300-1000 m), a presença da espessa camada de gordura hipodérmica é um item de extrema relevância, pois a perda de calor é ≈25 vezes mais rápida na água do que no ar. Nesse contexto, outro exemplo da função insuladora do tecido adiposo é a tartaruga marinha gigante Dermochelys coriacea (Chelonia), o único réptil vivente que possui camada espessa de gordura subcutânea, auxiliando no isolamento térmico principalmente durante a procura de alimento em águas com temperaturas baixas (0,4 -2,5 °C). Além das propriedades térmicas, a espessura, a distribuição e a qualidade do conteúdo lipídico das camadas gordurosas subcutâneas podem influenciar também na flutuabilidade e na forma corpórea dos animais marinhos.

5.2.3 Dissipação e absorção de choque

Os coxins, como os plantares, metacárpicos e digitais, são estruturas cobertas por pele espessa e especializadas em absorver e dissipar energia de impacto. O componente principal dos coxins é constituído de compartimentos subcutâneos de células adiposas densamente compactadas e separadas por septos de tecido conjuntivo organizado (Figura 5.1). Os septos conjuntivos contêm fibras colágenas e elásticas e formam uma rede fibrosa de suporte para os adipócitos. As propriedades mecânicas dos coxins permitem que os animais suportem o próprio peso corpóreo, principalmente nos saltos e impactos. Nos bovinos (ungulígrados), por exemplo, os coxins (digitais) ajudam a dissipar o peso nas estruturas internas dos cascos, evitando o aparecimento de problemas como a claudicação. Em animais digitígrados (e.g., cães e gatos), os coxins (digitais e metacárpicos) constituem as únicas estruturas anatômicas em contato com o solo quando em locomoção, sendo responsáveis pela proteção de todo o sistema musculoesquelético durante os impactos, além de atuar no isolamento térmico. Em elefantes (funcionalmente plantígrados), o grande peso corpóreo (4.000-7.000 kg) é bem distribuído e suportado pela ação mecânica e absortiva das forças de impacto dos grandes coxins gordurosos subcutâneos, que se comprimem e se expandem por toda a superfície plantar/palmar quando o animal está em locomoção.

CAPÍTULO 6 Tecido cartilaginoso

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TECIDO CARTILAGINOSO

O esqueleto da maioria (≈98%) das espécies de animais vertebrados é composto essencialmente de osso e cartilagem. As cartilagens (cartilago) são formadas por uma matriz extracelular especializada, fibrilas proteicas e células residentes interpostas, denominadas condrócitos (khondros, cartilagem; kytos, célula). Além disso, sendo o tecido cartilaginoso um tipo especial de tecido conjuntivo, a matriz extracelular é abundante, chegando a ocupar ≈90% do espaço da cartilagem. O papel preponderante das cartilagens é o de funcionar como suporte peculiar de determinadas áreas, e seu sucesso funcional deve-se à consistência semissólida da matriz, que, além de rígida, é leve e flexível ao mesmo tempo. A matriz cartilaginosa, ao contrário da conjuntiva, é desprovida de vascularização sanguínea (i.e., avascular), sendo que o transporte de nutrientes e de metabólitos ocorre tão somente por difusão, a partir de vasos capilares presentes em tecidos vizinhos, como o pericôndrio, um revestimento de natureza conjuntiva encontrado na maioria das cartilagens, ou da sinóvia, o lubrificante natural das cartilagens articulares. Além de avascular, o tecido cartilaginoso é aneural (i.e., sem terminações nervosas) e alinfático (i.e., sem vasos linfáticos), sendo, por essa razão, um tecido com limitada

capacidade de reparação, mas, por outro lado, um modelo excelente para estudos de engenharia tecidual.

O tecido cartilaginoso é encontrado, por exemplo, nas articulações, na caixa torácica, na orelha externa, nas vias respiratórias, na sínfise púbica, na coluna vertebral e no arcabouço ósseo embrionário. As principais funções do tecido cartilaginoso abrangem a sustentação de partes moles, o revestimento de superfícies articulares (diartroses) e a estruturação do tecido ósseo em desenvolvimento por meio do processo de ossificação endocondral, i.e., formação dos ossos a partir de um molde cartilaginoso preexistente (ver Capítulo 7 – Tecido ósseo).

6.2 O PERICÔNDRIO

O pericôndrio (peri, ao redor; khondros, cartilagem) é um tecido conjuntivo fibroso que reveste a superfície externa da maioria das cartilagens, constituindo uma zona transicional entre a matriz conjuntiva circundante e o tecido cartilaginoso (Figura 6.1A). As principais funções do pericôndrio incluem a estruturação, a proteção, a nutrição, o crescimento e o reparo das cartilagens, além de participar ativamente na formação do tecido ósseo (i.e., osteogênese). O pericôndrio está ausente nas estruturas articulares cartilaginosas banhadas pelo fluido sinovial e nas fibrocartilagens. No geral, o pericôndrio tem uma organização fibrosa extremamente organizada, com pacotes bem densos de fibras colágenas que predominam sobre outros elementos fibrosos, como fibras do componente elástico (oxitalânicas e elaunínicas) (Figura 6.1B). A matriz extracelular pericondrial é formada por proteoglicanos e fibras colágenas, majoritariamente do tipo I, produzidas pelas células residentes (pericondrócitos). Como o pericôndrio está justaposto à cartilagem, ele sujeita-se às mesmas demandas mecânicas e compartilha, dessa forma, algumas características físicas que são próprias da cartilagem, ou seja, resistência estrutural, flexibilidade e elasticidade. Nas cartilagens costais, por exemplo, o pericôndrio apresenta-se bem estruturado, à semelhança do tecido conjuntivo denso modelado tendinoso, contribuindo efetivamente para a rigidez e o comportamento mecânico dessas cartilagens.

Figura 6.1 Tecido cartilaginoso. A. Cartilagem (CA) do septo nasal que divide a cavidade nasal (CN) em compartimentos simétricos. Observar o pericôndrio (PE), a estrutura fibrosa que reveste a cartilagem. HE, 40x. B. O pericôndrio (PE) é formado por tecido conjuntivo denso não modelado, com predomínio de fibras colágenas tipo I. Observar a justaposição do pericôndrio à matriz cartilaginosa (MC). TC: tecido conjuntivo frouxo. F: fibroblastos. L: lacuna. C: condrócito. HE, 400x.

A análise estrutural do pericôndrio de certas cartilagens demonstra que esse envoltório é formado por áreas ou zonas, partindo de uma mais externa, mais vascularizada e inervada, passando por uma intermediária, bastante fibrosa, e completando com uma mais interna, cujas células são potencialmente condrogênicas. No entanto, a estrutura do pericôndrio, incluindo a distinta separação das zonas supracitadas e as características celulares, pode variar, dependendo do estágio de crescimento e do local de ocorrência da cartilagem. Por exemplo, o pericôndrio da superfície externa da traqueia (abluminal), dos brônquios e da crura lateral da cartilagem lobular nasal é mais espesso que na superfície interna dessas estruturas (Figura 6.2), sendo tal quesito relacionado diretamente à ação diferenciada de forças mecânicas às quais tais superfícies estão sujeitas. Do mesmo modo, o pericôndrio da cartilagem lobular nasal apresenta um contingente de elementos elásticos com maior e menor fibrosidade que a cartilagem septal do mesmo órgão, fato este relacionado à maior mobilidade da primeira cartilagem diante do maior rigor mecânico da segunda.

CAPÍTULO 7 Tecido ósseo

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TECIDO ÓSSEO

O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo formado por uma matriz inorgânica fisiologicamente mineralizada e uma matriz orgânica rica em fibras colágenas, sobretudo do tipo I, e proteínas não colágenas. A matriz inorgânica é representada principalmente por cristais minerais que reforçam as fibras colágenas, conferindo ao tecido ósseo grande resistência às forças de tração, pressão e flexão. Diferentemente das cartilagens, o tecido ósseo é altamente vascularizado, principalmente nos amniotas, e possui vários tipos celulares (osteoblasto, osteócito e osteoclasto) responsáveis pela formação e homeostasia óssea. A estrutura óssea é revestida externamente por um tecido conjuntivo denso não modelado, o periósteo, rico em células osteogênicas e fibroblastos, e internamente (canais e cavidades ósseas) pelo endósteo, uma película de células osteogênicas achatadas derivada do periósteo.

Além de suportar mecanicamente o organismo animal e promover ferramentas de locomoção (e.g., articulações), o esqueleto ósseo atua na proteção de certos órgãos, por exemplo, cérebro e pulmões, alberga a medula óssea, contendo componentes hematopoiéticos, e exerce importante papel metabólico, estocando íons (fosfato, cálcio, magnésio), com participação ativa na homeostasia desses minerais. A matriz orgânica possui importantes reguladores envolvidos nos processos de modelação e

remodelação óssea, como fatores de crescimento e citocinas. Além dessas funções bem conhecidas, recentemente tem-se demonstrado que o tecido ósseo desempenha atividade endócrina no organismo por meio da liberação de proteínas não colágenas que influenciam, por exemplo, a regulação do metabolismo sistêmico da glicose. O tecido ósseo é formado por dois processos osteogênicos distintos, o intramembranoso, formado diretamente de células mesenquimais progenitoras, e o endocondral, formado a partir de um molde cartilaginoso preexistente.

7.2 O PERIÓSTEO

O periósteo (peri, ao redor; osteon, osso) é uma membrana fibrovascular especializada de tecido conjuntivo que reveste a superfície dos ossos (Figura 7.1), tendo como principais funções a formação e a manutenção homeostática do tecido ósseo. É uma estrutura altamente vascularizada, formada por duas zonas principais, uma externa fibrosa (stratum fibrosum) e uma interna celular, denominada zona proliferativa (stratum osteogenicum). A zona externa é composta de fibras colágenas (e.g., tipos I, III, IV) e reticulares, laminina, tenascina, fibronectina, elastina e fibroblastos, além de vasos sanguíneos, linfáticos e nervos sensitivos, e confere flexibilidade, dureza e estabilidade mecânica ao periósteo. A zona interna possui alta celularidade e capacidade osteogênica, contendo principalmente células produtoras de matriz óssea (osteoblastos) e células osteoprogenitoras mesenquimais responsáveis pela formação e reparo do tecido ósseo. As primeiras observações da estrutura zonal do periósteo e da capacidade osteogênica da zona interna foram feitas pelo cientista francês Henri-Louis Duhamel du Monceau em meados do século XVIII. Dohamel nomeou a zona periosteal interna de “cambium”, em alusão ao câmbio cortical das plantas vasculares, a camada celular responsável pelo crescimento secundário (i.e., em espessura) da raiz e do caule.

A ancoragem do periósteo ao tecido ósseo se faz por feixes de fibras colágenas perfurantes chamadas fibras de Sharpey (Figura 7.2). Essas fibras apresentam certa elasticidade e são escassamente mineralizadas. As fibras de Sharpey são particularmente abundantes no osso alveolar dentário, constituindo o ligamento periodontal, mas podem ser encontradas com menor frequência em outros locais, como em suturas cranianas e em áreas de inserção de ligamentos (tendão/osso). A estrutura proteica dessas fibras é formada por diferentes fibras colágenas (e.g., I, III) e proteínas da matriz extracelular conjuntiva (e.g., tenascina, fibronectina, elastina). As fibras de Sharpey têm esse nome em homenagem ao anatomista e fisiologista escocês William Sharpey, descobridor desse tecido conjuntivo especial, que descreveu na edição de 1867 (7ª edição) do livro Quain’s elements of anatomy (“Elementos da anatomia de Quains”).

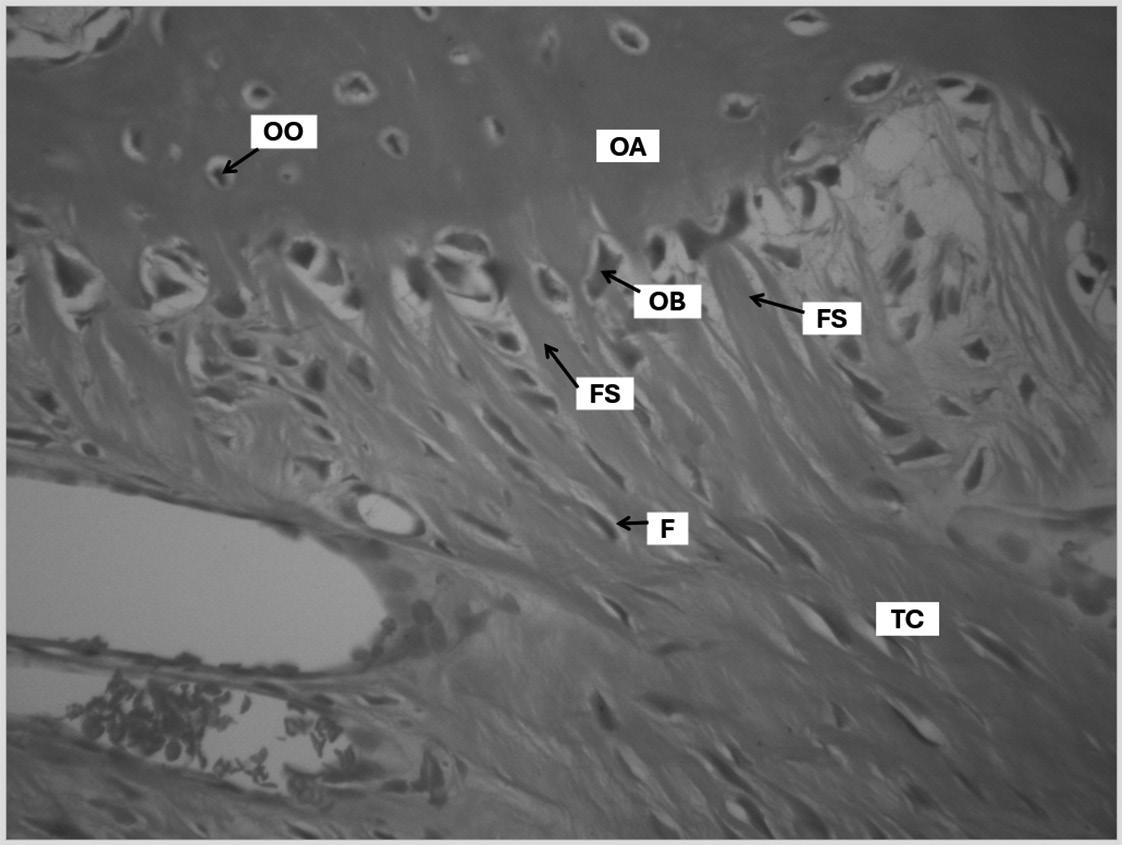

Figura 7.1 A. Fotomicrografia do tecido ósseo mostrando o periósteo (PE) revestindo a matriz óssea (MO). Tricrômico de Masson, 100x. B. Detalhe do periósteo, mostrando a zona externa (ZE) fibrosa e a zona interna (ZI) celular. TC: tecido conjuntivo. MO: matriz óssea. OB: osteoblasto. OO: osteócito. F: fibroblasto. Tricrômico de Masson, 400x.

Figura 7.2 Fibras de Sharpey (FS) no ligamento periodontal. Observar os feixes espessos de colágeno das fibras de Sharpey que ancoram o tecido conjuntivo (TC) do periodonto ao osso alveolar (AO). OB: osteoblasto. OO: osteócito. F: fibroblasto. HE, 400x.

O periósteo é encontrado circundando a maioria dos ossos, com exceção das superfícies ósseas cobertas por cartilagem, dos sesamoides (e.g., patela) e dos locais de inserção dos tendões nos ossos. No entanto, a estrutura e a atividade osteogênica

CAPÍTULO 8 Tecido muscular

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TECIDO MUSCULAR

O tecido muscular é formado por células especializadas na contração e por uma matriz conjuntiva altamente organizada que participa principalmente do papel mecânico e bioquímico na transmissão da força de contração e na manutenção da forma e da arquitetura muscular. Por meio da contração das células musculares, funções como movimento geral do corpo (e.g., locomoção), batimento cardíaco, peristalse e alteração de calibre vascular são desempenhadas pelos diferentes tipos de músculos encontrados no organismo, como o esquelético (e.g., bíceps, deltoide), o cardíaco (miocárdio) e o liso, localizado nas paredes das estruturas orgânicas ocas (e.g., vasos sanguíneos, útero, bexiga, intestino). A contratilidade das células musculares tem efeito a partir da ação de determinadas proteínas, notadamente a miosina e a actina, envolvidas na conversão de energia química do ATP (adenosina trifosfato) em força mecânica e movimento. A presença dessas proteínas também confere um potencial de contractilidade em outros tipos celulares, por exemplo, nas células mioepiteliais, comumente encontradas nas porções secretoras de certas glândulas, e nos miofibroblastos, encontrados em abundância nas áreas de cicatrização e nos processos fibróticos.

As células musculares ou miócitos (mys, músculo; kytos, célula) são tipicamente longas e, por essa razão, são denominadas fibras musculares ou miofibras. Os miócitos dos diferentes tecidos musculares são distintos entre si quanto à estrutura,

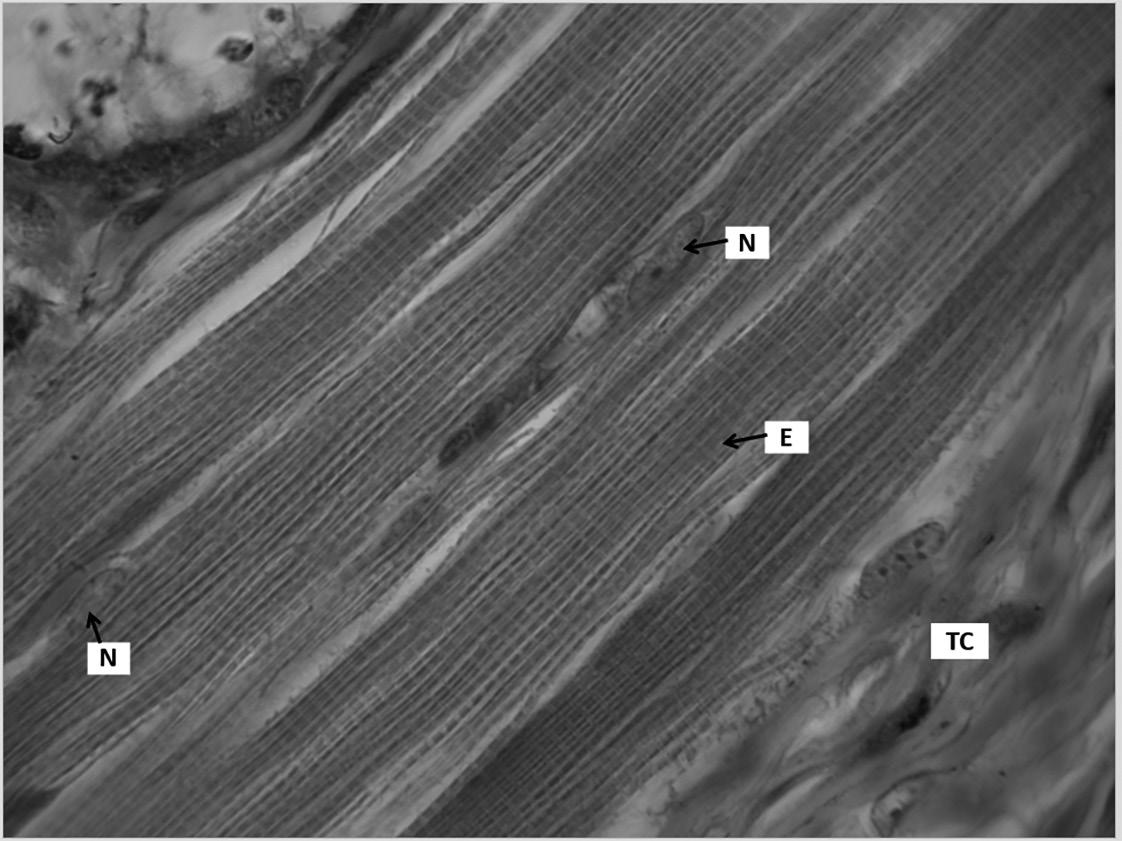

propriedades mecânicas, contratilidade e funções que exercem nos diferentes locais do organismo em que são encontrados. Com base principalmente no aspecto morfológico, as fibras musculares podem ser: cilíndricas sinciciais, como as fibras encontradas no tecido muscular esquelético; cilíndricas ramificadas, encontradas no tecido muscular cardíaco; ou fusiformes, presentes no tecido muscular liso. As células cilíndricas sinciciais e as ramificadas apresentam estriações microscópicas ao longo do comprimento da fibra, por isso são denominadas fibras musculares estriadas (Figura 8.1). Tais estriações resultam do arranjo ordenado das proteínas envolvidas na contração no citoplasma das fibras musculares. As células fusiformes, por sua vez, não apresentam estriações, daí o termo “liso” empregado para denominar o tipo de músculo formado por essas células (i.e., tecido muscular liso).

8.1 Estriações transversais

O termo “músculo” deriva do latim musculos, o diminutivo de mus, que significa camundongo (Muridae). Esse termo, referindo-se, portanto, a um pequeno camundongo, foi empregado pelo antigo médico grego Claudius Galeno, o pai da medicina desportiva, durante seus estudos de anatomia. Galeno foi incentivado por uma analogia que encontrou entre o aspecto ondulante de um músculo sob a pele e um camundongo movimentando-se embaixo de um tapete. No entanto, na literatura referente aos músculos, outros prefixos gregos são utilizados, como myo e mys, que significam “músculo”, e sarkos, que significa “carne”. Por possuírem estruturas bastante complexas, as fibras musculares estriadas adquiriram termos específicos, por exemplo, a membrana plasmática é denominada sarcolema (sarkos, carne; lemma,

Figura

(E) na fibra muscular esquelética. Observar o núcleo (N) de formato alongado acompanhando o sentido longitudinal da fibra muscular. TC: tecido conjuntivo. Tricrômico de Masson, 1000x.

membrana delgada); o citoplasma, sarcoplasma (plasma, líquido constituinte); o conjunto mitocondrial, sarcossoma (soma, pequeno corpo); e o retículo endoplasmático agranular (liso), retículo sarcoplasmático.

8.2 MATRIZ EXTRACELULAR DO TECIDO MUSCULAR

A matriz extracelular do tecido muscular, ou tecido conjuntivo intramuscular, é formada majoritariamente pela proteína colágeno, a qual se encontra embebida em uma matriz amorfa contendo principalmente proteoglicanos. Os colágenos estruturais do tipo I, com elevada força de tração e que conferem rigidez, e os do tipo III, reticulares e mais distensíveis do que os do tipo I, são os mais encontrados no interstício muscular, sendo outros tipos (e.g., IV, V, VI) bem menos expressivos. O tipo IV é encontrado na membrana basal dos miócitos, envolvendo completamente o sarcolema, e o tipo V é encontrado no espaço pericelular. Já nos septos (miosseptos) de tecido conjuntivo intramuscular, ou miocomata, dos peixes teleósteos, os mais abundantes são os tipos I e V, com pouca expressividade do tipo III. Na matriz extracelular do músculo estriado cardíaco de mamíferos, por exemplo, o tipo I compreende ≈80% e o tipo III, ≈15% do total de proteínas colágenas, mas essa proporção varia de músculo para músculo e das circunstâncias (e.g., idade, lesão tecidual, exercício, raça animal).

Além de estabilidade e suporte mecânico, a matriz extracelular, por meio de suas propriedades bioquímicas e biofísicas, apresenta importantes participações na fisiologia do tecido muscular. Os sinais mecânicos, como as forças de tração, compressão e cisalhamento, são transmitidos pela matriz aos miócitos, influenciando profundamente a função muscular. A estrutura e a forma da matriz, que se modifica a depender de vários fatores (e.g., envelhecimento, doenças), são reguladas por proteínas e enzimas produzidas pelas próprias células musculares, como o que acontece no tecido muscular liso. Na musculatura estriada, a matriz extracelular é um reservatório de fatores de crescimento (e.g., FGFs, VEGFs) e proteases (e.g., metaloproteinases), que são ativados em decorrência de eventos reparatórios (e.g., danos teciduais).

Tradicionalmente, a matriz conjuntiva do tecido muscular, principalmente a matriz muscular esquelética, é organizada em três categorias: endomísio, perimísio e epimísio (Figura 8.2). Cada um desses elementos possui estrutura e composição próprias, mas em geral são formados por colágenos envolvidos em matriz hidratada de proteoglicanos (e.g., decorina, biglicano, fibromodulina). O endomísio (endo, dentro; mys, músculo) é um tecido conjuntivo delgado que envolve individualmente cada célula muscular. O endomísio tem contato direto com o sarcolema via membrana basal e faz conexão intercelular entre duas células adjacentes, ou seja, as

CAPÍTULO 9 Tecido nervoso

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TECIDO NERVOSO

O tecido nervoso é formado por uma população celular diversificada e uma matriz extracelular escassa e não fibrosa que participa significantemente nas funções neurais, principalmente na regulação sináptica. As células que compõem o tecido nervoso são representadas pelos neurônios, que produzem e propagam os impulsos nervosos, e pela neuroglia, ou células da glia, que atuam ativamente em uma ampla gama de processos metabólicos junto aos neurônios. Tais processos estão envolvidos na codificação, interpretação, comunicação, controle e coordenação na elaboração de determinadas ações em resposta aos diversos estímulos externos e internos percebidos pelo organismo. O tecido nervoso compreende variados tipos de neurônios e de células gliais que se encontram distribuídos em áreas distintas nos vertebrados, constituindo o denominado “sistema nervoso”. Esse sistema compreende a divisão cefalorraquidiana ou central, formada por encéfalo (cérebro, cerebelo e tronco encefálico), medula espinhal e divisão periférica, constituída pelos nervos e pelos gânglios espinhais (sensitivos) e viscerais (autonômicos).

9.2 A MATRIZ EXTRACELULAR DO TECIDO NERVOSO

A matriz extracelular do tecido nervoso é uma substância amorfa, constante e formada por hialuronano, proteoglicanos e glicoproteínas. A matriz nervosa é escassa e encontra-se localizada principalmente nas proximidades dos neurônios e nos

espaços sinápticos. Elementos fibrosos (fibras colágenas), laminina e fibronectina são pouco representados e restritos ao compartimento das lâminas basais dos vasos sanguíneos. No tecido nervoso, a matriz nervosa forma diferentes compartimentos, encontrando-se basicamente sob duas configurações: difusa, preenchendo os espaços sinápticos, e condensada, justaposta aos neurônios (corpo neuronal, dendritos proximais e botões axonais). Esta última expressão da matriz constitui as chamadas redes perineuronais (PNN – perineuronal nets), caracterizadas pela elevada condensação pericelular de proteoglicanos e hialuronano organizados ao redor de certas subpopulações de neurônios do sistema nervoso central (e.g., subpopulações de neurônios piramidais cortico-corticais, neurônios gigantes de Purkinje, neurônios motores da espinha vertebral).

Os elementos moleculares predominantes nos dois compartimentos da matriz extracelular nervosa são os proteoglicanos de crondroitino sulfato (CSPG – chondroitin sulfate proteoglycans), sendo os representantes da família dos lecticanos (agrecano, brevicano, neurocano e versicano) os mais abundantes. O agrecano e o versicano são também encontrados em outros tecidos, mas a expressão de neurocano e brevicano é ampla e restrita ao tecido nervoso. O hialuronano, produzido continuamente pela enzima transmembrana hialuronano sintase de células neuronais e gliais, auxilia na auto-organização da matriz e serve de arcabouço estrutural para a organização dos lecticanos no tecido. Como representante das glicoproteínas tem-se a tenascina, uma pequena molécula expressa no organismo em quatro tipos (Tn-C, Tn-R, Tn-W e Tn-X), sendo que os tipos “Tn-C” (hexamérica) e “TnR” (trimérica) são encontrados no tecido nervoso, mas a última tem expressão restrita na matriz nervosa. A tenascina estabiliza a matriz perineuronal por meio de intercruzamentos formados entre o hialuronano e os proteoglicanos de crondroitino sulfato, participando, por exemplo, no desenvolvimento neural, na migração e adesão celular e no desenvolvimento axonal.

A estrutura molecular da matriz extracelular nervosa está envolvida no desenvolvimento do sistema nervoso e em várias funções relacionadas com as atividades neuronais, além de processos neuropatológicos diversos (e.g., doença de Alzheimer, esclerose múltipla, epilepsia). A matriz participa ativamente na sinaptogênese e na estabilidade do ambiente sináptico, assim como no controle da motilidade dos receptores e na difusão dos neurotransmissores no espaço sináptico. A matriz extracelular nervosa junto com os terminais sinápticos (pré e pós) e células gliais (e.g., astrócitos, micróglia) formam a chamada “sinapse tetrapartite”, ou seja, a matriz é componente importante nos processos complexos que envolvem a plasticidade sináptica (e.g., aprendizagem).

Vale ressaltar que o espaço de aspecto granuloso (acidófilo na coloração HE) da citoarquitetura do tecido nervoso neocortical, observado entre os neurônios e células gliais, corresponde ao neurópilo (Figura 9.1), a área intersticial constituída basicamente de prolongamentos imbricados das células neuronais e gliais, sinapses, microvasculatura e matriz extracelular escassa. O neurópilo é ricamente vascularizado por capilares sanguíneos com paredes bastante adelgaçadas e núcleos endoteliais afastados, sendo, por essa razão, difíceis de visualização em preparados histológicos de rotina.

9.3 AS MENINGES

O encéfalo, a medula, as raízes nervosas dos nervos periféricos e o nervo óptico estão envolvidos por membranas conjuntivas denominadas meninges (meninx, membrana). As meninges protegem e mantêm a funcionalidade do sistema nervoso central. Nos vertebrados superiores, as meninges são representadas pela dura-máter (externa), aracnoide (intermediária) e pia-máter (interna). A primeira delas, por ser bem espessa, inelástica e fibrosa, é denominada paquimeninge (pakys, grosso), e as demais, por serem delgadas, são chamadas conjuntamente leptomeninges (lepto, delgado). Em vertebrados inferiores, existe apenas uma membrana simples indiferenciada chamada meninx primitiva, da qual se originaram as membranas meníngeas conhecidas.

Figura 9.1 Área do neurópilo (NP) de aspecto acidófilo na coloração pela hematoxilina e eosina. CG: célula glial. NE: neurônio. VS: vasos sanguíneos. TC: tecido conjuntivo da pia-máter. HE, 400x.

O livro Princípios de histologia geral oferece uma visão abrangente da histologia animal e humana, enfocando os tecidos epitelial de revestimento, epitelial glandular, conjuntivo propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo, muscular e nervoso.

Além de abarcar a histologia especial e a biologia celular, a obra também destaca situações históricas e as contribuições dos grandes cientistas que ajudaram a estabelecer a histologia como uma disciplina renomada. O conteúdo é enriquecido por imagens histológicas, quadros, esquemas e uma bibliografia extensa e atualizada, proporcionando suporte à compreensão do texto por estudantes e profissionais de diversas áreas em que a histologia é essencial, como biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, medicina, medicina veterinária, odontologia e zootecnia, além de disciplinas de programas de pós-graduação que exigem conhecimento histológico.