LIVE CENTRE OF INFORMATION DE POMPIDOU A BEAUBOURG

BORIS HAMZEIANP. 8 >.1

PRÉFACE DE LAURENT LE BON P. 10 >.2

INTRODUCTION DE ROBERTO GARGIANI

DU MONUMENT AUX HALLES DE GEORGES POMPIDOU AU CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL DU PLATEAU BEAUBOURG

HAPPOLD ET L’ORIENTATION VERS UNE STRUCTURE COMPLEXE EN ACIER MOULÉ

PIANO+ROGERS+FRANCHINI= UN SYSTÈME ÉDUCATIF AVANT-GARDISTE POUR LA RÉHABILITATION DE LA VILLE

P. 16 1.1

UN « MONUMENT EN HAUTEUR » AUX HALLES POUR LE MINISTÈRE DES FINANCES

P. 26 1.2

LA MÉTAMORPHOSE D’UNE IDÉE : UN « MONUMENT » AUX HALLES, « AUX ARTS ET À LA PENSÉE CONTEMPORAINS »

P. 32 1.3

L’INCLUSION DU MUSÉE DU XX E SIÈCLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DES HALLES DANS LE MONUMENT PRÉSIDENTIEL

P. 44 1.4

L’IDÉE D’UN JURY INTERNATIONAL D’ARCHITECTES ET « D’UTILISATEURS » POUR ATTIRER LES JEUNES AVANT-GARDES

P. 46 1.5

LA VISION DE LOSTE : DU « MUSÉE MONUMENT » AU « MUSÉE LABORATOIRE »

P. 50 1.6

LOMBARD ET LA PROGRAMMATION : UNE MÉTHODE DE CONCEPTION D’AVANT-GARDE

P. 52 — 1.7

BORDAZ ET LA MISE EN PLACE DE LA DÉLÉGATION POUR LA RÉALISATION DU CENTRE BEAUBOURG

P. 53 1.8

LE JURY FINAL ENTRE DES ÉQUILIBRES DIFFICILES ET UN CHEVAL DE TROIE

P. 60 1.9

PROUVÉ, JOHNSON ET POMPIDOU, TROIS VISIONS DIVERGENTES POUR UN CENTRE

P. 72 2.1

LA QUESTION DE L’ACIER MOULÉ POUR LA CONCEPTION DE STRUCTURES CIVILES DE POINTE

P. 82 3.1

PREMIÈRES EXPÉRIENCES SUR LES COMPOSANTS INDUSTRIELS, LES SHELLS , LES COUVERTURES LÉGÈRES ET L’INTÉGRATION URBAINE

P. 104 — 3.2

L’HYPOTHÈSE D’UNE COLLABORATION SUR UN SYSTÈME ÉDUCATIF DE POINTE

P. 108 — 3.3

LA CRÉATION DE L’AGENCE PIANO+ROGERS ARCHITECTS

P. 112 3.4

DES DISPOSITIFS FLEXIBLES POUR UN ENVIRONNEMENT INTÉGRÉ ET DÉMOCRATIQUE

P. 126 3.5

GALERIE BURRELL : PREMIÈRES RÉFLEXIONS SUR UN CONTENEUR TRANSLUCIDE POUR L’ART

LES PREMIÈRES ESQUISSES POUR LE CENTRE BEAUBOURG : UN DISPOSITIF FLEXIBLE ET URBAIN POUR L’INFORMATION

LE PROJET FINAL : UN LIVE CENTRE OF INFORMATION

LE PROCESSUS DE SÉLECTION : LE GRAND GESTE PRESTIGIEUX ET LA SIMPLICITÉ ARCHITECTURALE

ANNEXES

P. 146 — 4.1

LES NEGOCIATIONS POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS ENTRE LES HÉSITATIONS DE ROGERS ET LE MODÈLE DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BERLIN

P. 152 — 4.2

LE DEBUT DES TRAVAUX DU CONCOURS ET LE RETOUR DE FRANCHINI

P. 156 — 4.3

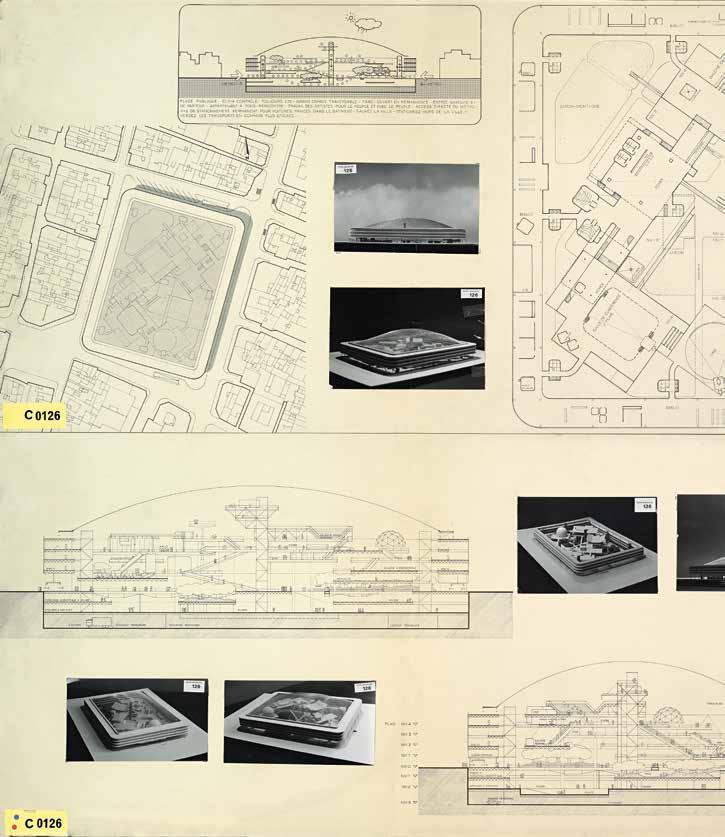

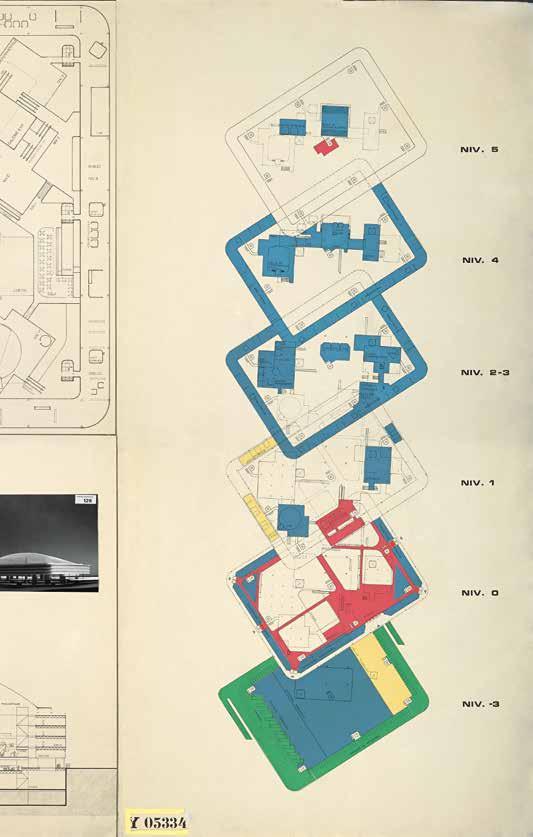

UNE PIAZZA POUR LE PLATEAU BEAUBOURG : UN COLLECTEUR DES FLUX MÉTROPOLITAINS INSTALLÉ EN CONTREBAS

P. 158 — 4.4

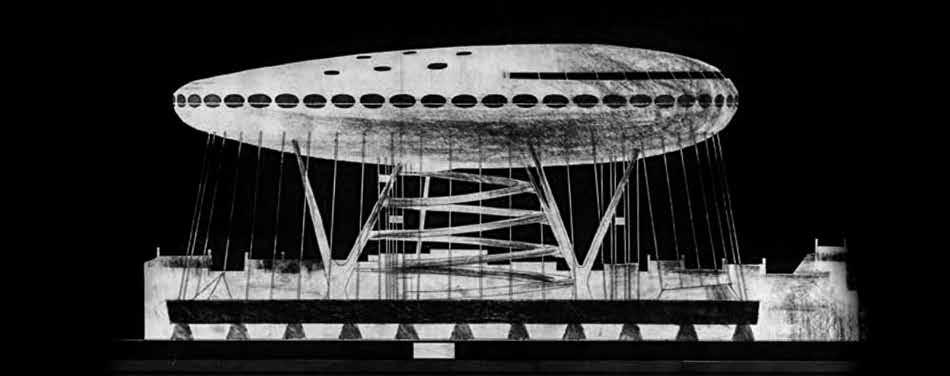

TOUR OU BARRE ? ÉTUDES POUR UN DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE

P. 160 — 4.5

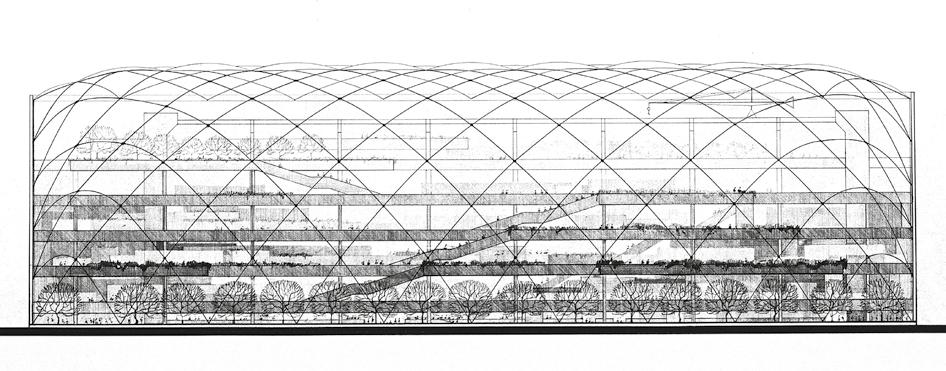

LA RÉDUCTION DE L’OSSATURE ET DE LA FAÇADE À UN SPACE FRAME VERTICAL ET ICONIQUE

P. 166 — 4.6

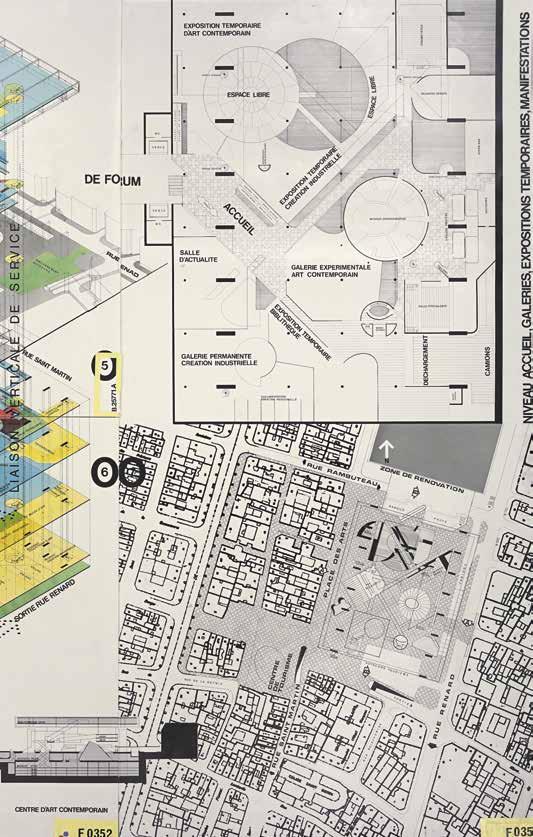

LA TRANSFIGURATION DU SPACE FRAME EN UN DISPOSITIF POUR L’INFORMATION

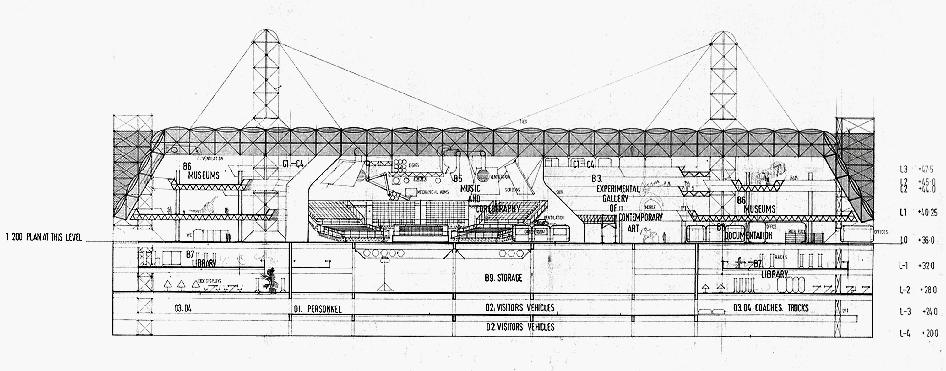

P. 178 — 5.1

LE HUB D’UN RÉSEAU DE TRANSMISSION

D’INFORMATIONS VERS PARIS, LA PROVINCE ET AU-DELÀ

P. 182 — 5.2

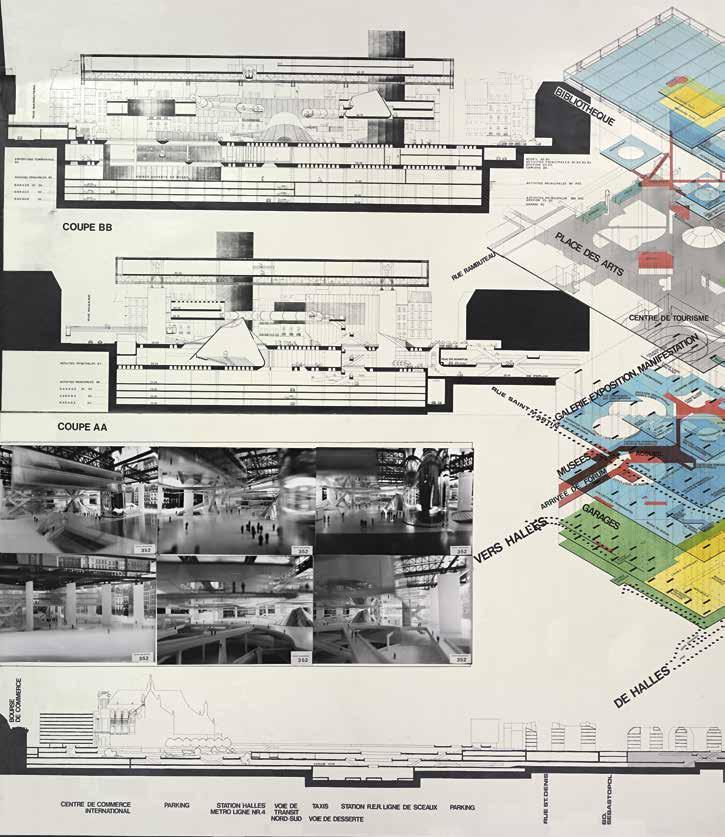

LA PLACE EN CONTREBAS ET LA MONUMENTALISATION DES FLUX SOUTERRAINS DE PARIS

P. 192 — 5.3

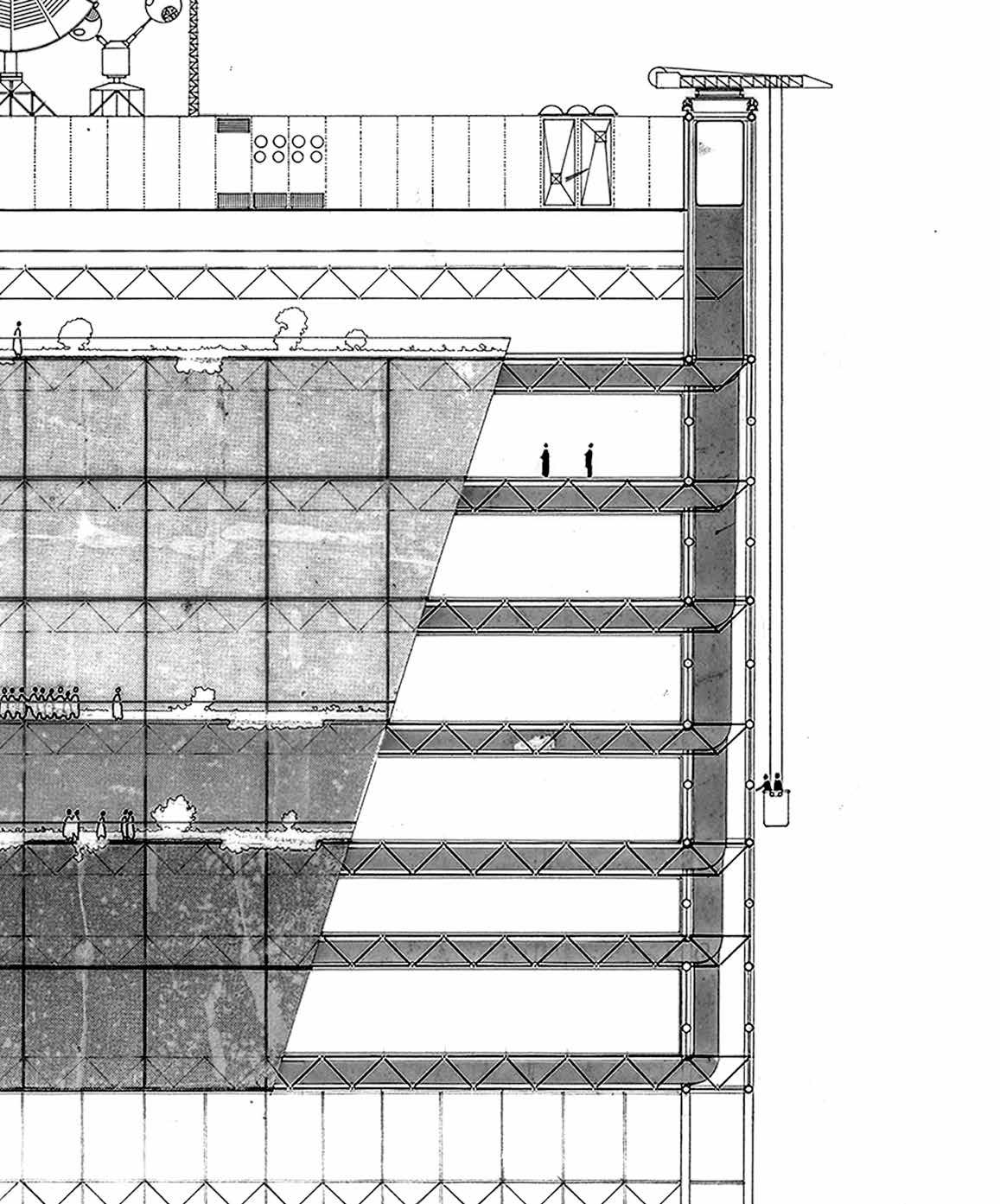

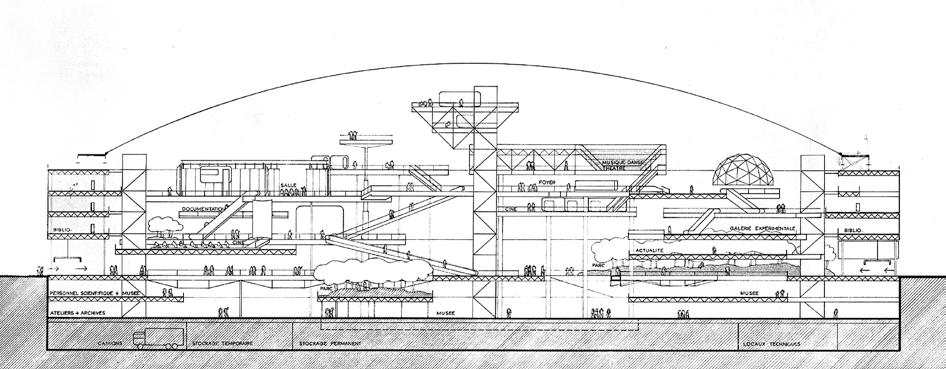

LA RÉDUCTION DU BATIMENT À UNE SÉQUENCE DE « GRANDES SURFACES DE PLANCHER FLEXIBLES ET ININTERROMPUES »

P. 196 — 5.4

LE MUR TRIDIMENSIONNEL ET LE COLLIER DE SERRAGE : DEUX INVENTIONS AU SERVICE DE LA FLEXIBILITÉ

P. 202 — 5.5

LA STRATIGRAPHIE DU MUR TRIDIMENSIONNEL : UN DISPOSITIF POUR L’INFORMATION ET LE DIVERTISSEMENT

P. 206 — 5.6

LE SYSTEME DE CIRCULATION DE BEAUBOURG : UNE MACHINE FONCTIONNELLE ET SCÉNOGRAPHIQUE

P. 210 — 5.7

UN SYSTÈME DE CLIMATISATION POUR ENVIRONNEMENTS ARTIFICIELS CONSTAMMENT RENOUVELABLES

P. 214 — 5.8

LA PRÉPARATION DES DOCUMENTS FINAUX DU CONCOURS

P. 222 — 5.9

LES PROBLÈMES D’ENVOI DU PANNEAU DU CONCOURS PAR LA ROYAL MAIL

P. 228 — 6.1

DES CENTAINES DE VISIONS POUR LE CENTRE BEAUBOURG

P. 248 — 6.2

L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DE LA COMMISSION TECHNIQUE

P. 252 — 6.3

LES PRÉFÈRENCES DES MEMBRES DU JURY ET LA RECHERCHE DE NOUVELLES DIRECTIONS CONTEMPORAINES

P. 278 — 6.4

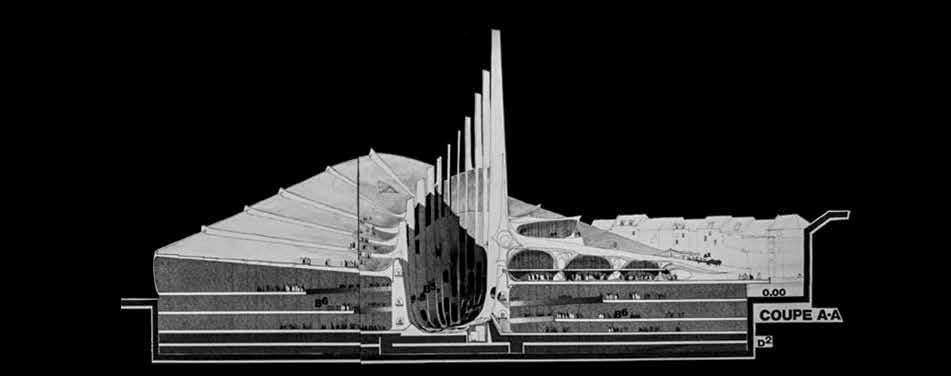

LA PREMIÈRE SÉLECTION ENTRE CONTENEURS FLEXIBLES, PLATEFORMES SUSPENDUES COLOSSALES ET MATRICES URBAINES.

P. 286 — 6.5

LA DEUXIÈME SÉLECTION : VERS UN COMPROMIS ENTRE LA REPRISE DE LA TRADITION DES GRANDES STRUCTURES MÉTALLIQUES ET LA RECHERCHE D’UN DISPOSITIF FLEXIBLE

P. 298 — 6.6

LA VICTOIRE AMBIGÜE DE LA SIMPLICITÉ ARCHITECTURALE

P. 308 < .1

BEAUBOURG, UNE INFRASTRUCTURE POUR LES CINQ CENTS PROCHAINES ANNÉES — UN DIALOGUE ENTRE RENZO PIANO ET BORIS HAMZEIAN

P. 319 < .2

LA PREMIÈRE ÉBAUCHE DE LA VISION DE POMPIDOU POUR UN MONUMENT SUR LE PLATEAU BEAUBOURG

P. 320 < .3

LA DEUXIÈME ÉBAUCHE DE LA VISION DE POMPIDOU POUR UN MONUMENT SUR LE PLATEAU BEAUBOURG

P. 322 < .4

LE MÉMORANDUM DE RICHARD ROGERS SUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS BEAUBOURG P. 324 < .5

LE DOSSIER DE L’ÉQUIPE GAGNANTE DU CONCOURS BEAUBOURG

PRÉFACE DE LAURENT LE BON

Depuis son inauguration en 1977, le Centre Pompidou est identifé comme un lieu unique, tant par son architecture que dans ses usages. On peut pourtant s’étonner que depuis quarante ans, il n’y ait pas eu de travail scientifque d’enver gure sur son histoire architecturale, alors que le Centre Pompidou n’a cessé d’être l’objet de cita tions, de descriptions, d’analyses succinctes et de critiques sommaires. Cet angle mort est désormais chose du passé grâce au travail de Boris Hamzeian qui a consacré sa thèse, menée à l’École polytech nique fédérale de Lausanne (EPFL), à l’étude de la genèse et de l’édifcation du Centre Pompidou.

Pendant cinq années, Boris Hamzeian, jeune ar chitecte a agi en véritable historien : il a croisé les sources disponibles, archives publiques et privées, écrites et dessinées, recueilli des témoignages. Il a bénéfcié de la complicité des équipes du Centre Pompidou : Jean-Philippe Bonilli, archiviste et Olivier Cinqualbre, conservateur de la collection architecture au Musée national d’art moderne –Centre de création industrielle. Il a surtout gagné la confance de Richard Rogers et de Renzo Piano, de leurs collaborateurs à l’époque et des personnes chargées aujourd’hui de la conservation des ar chives, au sein de la Fondazione Renzo Piano, de l’agence Rogers, Stirk, Harbour + Partners (au jourd’hui RSHP) et du bureau d’étude Arup.

Il lui est revenu d’écrire l’histoire de la construction du Centre Pompidou, dans toute la durée de cette aventure, dans toutes les péripéties de cette œuvre collective, en se situant à la distance nécessaire de son objet d’étude et sans se laisser impressionner par le caractère exceptionnel de ce bâtiment, qui, pour nous qui avons la chance d’y travailler, ne cesse d’être une source d’émerveillement.

Nous avons eu à cœur de célébrer à chaque dé cennie l’anniversaire de l’inauguration du Centre Pompidou, la dernière fois, en 2017, en présence de Richard Rogers et de Renzo Piano. Nous avons également tenu à rendre hommage à leurs carrières respectives par des rétrospectives – pour Renzo Piano, en 2000 à l’occasion de la réouverture du Centre Pompidou après une campagne de travaux ; pour Richard Rogers, en 2007, à l’occasion du 30 ème anniversaire.

Aujourd’hui, à l’aune de son 50 ème anniversaire, nous ne pouvons que nous réjouir que le travail de Boris Hamzeian soit publié et être heureux que le Centre Pompidou y soit associé. Cette perspective de publication avait retenu l’attention de Richard Rogers et sa réalisation bénéfcie aujourd’hui du soutien de la Fondazione Renzo Piano et de la gé nérosité de la société Arup. Notre participation à cette initiative trouve naturellement sa place dans

le travail de mémoire que nous avons souhaité ouvrir pour les années à venir, alors que des témoins et des acteurs essentiels de cette histoire dispa raissent – nous pensons en premier lieu, avec tris tesse, à Richard Rogers qui nous a quittés à la fn de l’année dernière –, mais également à l’heure où le bâtiment va connaître des travaux d’ampleur.

Que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet ouvrage soient ici vivement remer ciés, et en premier lieu son auteur, Boris Hamzeian.

Professeur émérite, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL

La réalisation du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, plus connu sous le nom de Centre Beaubourg, a constitué dès sa mise en chantier un évènement majeur pour l’architecture internationale. Les auteurs de ce chef d’œuvre exceptionnel ont su saisir, au travers des dispositifs techniques, des espaces et du fonctionnement public, les pulsions radicales qui animaient la société européenne contes tataire entrée en scène dans les rues de Paris au mo ment même où débutait l’histoire du concours pour la construction expérimentale d’un centre d’art et de culture inédit.

Conçu par une équipe internationale d’architectes, d’ingénieurs et de techniciens, fédérée selon un axe culturel allant de l’Angleterre à l’Italie et se réclamant de mouvements radicaux et néo avant-gardistes et de pulsions expérimentalistes pour la découverte du potentiel créatif de la technique, le Centre Pompidou, tel qu’imaginé par le bureau d’études Ove Arup & Partners et par les architectes Richard Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Franchini, revêt l’apparence, dès les premières phases d’étude, d’une machine sociale révolutionnaire, à implanter au centre de Paris. Le pro jet présenté au concours à l’été 1971 dissimulait, sous une apparence Pop et joyeuse, sa nature propre de « bombe » politique conçue pour être, non pas un lieu de découverte de l’art contemporain, comme deman dé par le concours, mais plutôt un émetteur d’informa tion destiné à faire naître une conscience collective et

sociale alternative, à l’instar du pacifsme planétaire. L’architecture était portée à un tel degré d’identifca tion avec la structure et les installations techniques, qu’était fnalement proclamée, sans fltre et sans rhétorique, l’essence même de la raison d’être d’une discipline, au moment même où celle-ci était appelée à revoir ses propres fondements sociaux et théoriques, se faisant pur abri technologique à l’avant-garde d’un espace vital primordial. Aucune œuvre d’architecture n’a plus jamais osé franchir cette limite.

Le paradoxe de l’histoire veut que la bombe des conspirateurs anglo-italiens ait été acceptée par le jury du concours et jugée digne d’être construite par le président français Georges Pompidou. La scabreuse beauté du Centre Pompidou jaillit justement de la contradiction politique d’un projet révolutionnaire conçu contre un pouvoir présidentiel lequel, par un coup de théâtre, décide de se l’approprier pour s’au to-célébrer. Ce qui s’est passé lors des discussions du jury du concours en juillet 1971 est donc décisif pour comprendre les mutations du projet anglo-italien du Centre Pompidou et de sa signifcation. Accueilli selon la tradition française des œuvres gran dioses destinées à marquer, dans Paris, une époque et un régime, le Centre Pompidou n’échappera pas au destin qui avait caractérisé l’autre monument signifca tif de la capitale, qui partage avec lui le rôle de centre symbolique des diférentes formes du pouvoir français dans la société civile : le Louvre. L’implication d’archi

tectes étrangers dans le projet constitue l’un des traits qui unissent ces deux monuments oferts à la capitale pour devenir des lieux de célébration d’un pouvoir qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, présente dans les deux cas une structure du système politique et un appareil décisionnel, y compris s’agissant de l’édifcation des monuments nationaux, similaires. Ce fut une mécanique constructive qui permit aux auteurs consultés par Jean-Baptiste Colbert de rendre célèbre dans le monde l’accomplissement du Louvre, grâce au procédé virtuose de la pierre armée de sa colonnade, et de faire connaître aux autres nations la force illumi née du Roi Soleil. Ce fut une véritable machine tech nologique, sophistiquée dans chacune de ses compo santes, qui permit de fxer dans la mémoire collective française et internationale la présidence de Pompidou à la tête de la nation. Colbert avait averti ses archi tectes et ses artistes du fait qu’aucun d’entre eux ne devait se considérer comme auteur du Louvre, afn que cette œuvre apparaisse comme engendrée par une volonté transcendantale identifable au roi lui-même. Quand le concours pour le Centre Pompidou est lancé, et que démarre la procédure de sélection du projet, bien que la question de la paternité du projet vainqueur ne possède plus les traits idéologiques indiqués par Colbert, surviennent des phénomènes propres à faire de cette œuvre un chapitre exceptionnel dans l’histoire des monuments civils du XXe siècle – une œuvre sans auteur.

Pour comprendre les raisons ayant permis la réalisation du chef d’œuvre qu’est le Centre Pompidou, il était nécessaire d’accomplir l’humble et scrupuleux travail de recherche que Boris Hamzeian a su conduire pendant plusieurs années afn de prendre connais sance de tous les documents qui rendent désormais possible la compréhension complète de cette œuvre de l’État présidentiel français, et d’une séquence so ciale et politique européenne particulière.

Les essais consacrés au Centre Pompidou, apparus dès son inauguration, se sont multipliés ces dernières années et constituent désormais un vaste répertoire de contributions. Peu d’entre eux ont été écrits sur la base de recherches d’archives, et ceux qui l’ont été ne s’appuient que sur des recherches partielles et de circonstance. S’il est vrai que les vérités ne sont pas conservées dans les archives (et en admettant qu’elles existent en tant que telles), ces archives contiennent des documents permettant à ceux qui, comme Hamzeian, savent les exploiter, de reconstituer la sé quence des évènements, l’émergence de l’idée, la suc cession des propositions, les pistes empruntées puis abandonnées, les compromis acceptés pour pouvoir rendre tangible le caractère visionnaire de l’idée origi nelle, jusqu’à la naissance progressive de l’œuvre, ha bilement retracée, jour après jour, dans l’atelier et sur le chantier. Outre les documents conservés dans les archives, la particularité du moment historique choisi par Hamzeian pour se pencher sur le Centre Pompidou

UN « MONUMENT EN HAUTEUR » AUX HALLES POUR LE MINISTÈRE DES FINANCES

Quand on tente de retracer les origines du Centre Beaubourg à Paris, aujourd’hui Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, on fait face à un enchevêtrement d’idées et de problématiques que les seuls événements qui, entre 1969 et 1971, conduisent au concours pour la réalisation du centre artistique et culturel destiné à être érigé sur le plateau Beau bourg permettent difcilement de démêler1. Certaines questions étaient d’actualité à la fn des années 1960 mais, dans certains cas, il faut remonter aux années de la présidence de Charles de Gaulle ou même à la IIIe et à la IVe République : la crise de l’architecture contemporaine, en recherche de nouveaux langages représentatifs pour replacer la France au centre du débat international ; les problèmes, rencontrés depuis plus d’un siècle, dans l’institution d’un nouveau mu sée consacré à l’art vivant, qui se sont posés autour du Musée du Luxembourg et qui n’étaient toujours pas résolus lors de la création du Musée national d’art moderne (MNAM) en 1947 et du Centre national d’art contemporain (CNAC) en 1968 ; l’acquisition des plus grands chefs-d’œuvre de l’avant-garde pic turale française par des institutions étrangères dans la période qui suit la Première Guerre mondiale, les conservateurs préférant se concentrer sur la collec tion et la conservation de l’art « ofciel » ; le dépla cement du centre de gravité de la création et de la promotion de l’art contemporain de Paris vers New York, Amsterdam, Stockholm et Berne ; l’absence

d’un lieu adapté aux besoins muséographiques des principales institutions françaises liées à la promotion de l’art contemporain, qu’il s’agisse du Musée natio nal d’art moderne, installé au Palais de Tokyo, ou du Centre national d’art contemporain et du Centre de création industrielle (CCI), hébergés respectivement à l’Hôtel Salomon de Rothschild et au Pavillon Marsan, situé au Palais du Louvre ; l’absence à Paris de biblio thèques d’un nouveau type, telles qu’on commence à en voir dans d’autres capitales européennes, qui ne se cantonnent plus à des centres de conservation élitistes dédiés aux érudits, mais qui deviennent des centres de loisirs et d’information ouverts à un large public de tous âges et de toutes conditions sociales ; l’absence en France d’institutions, très répandues dans le paysage anglo-saxon, dédiées au design industriel, au mobilier, au dessin et à l’architecture ; enfn, l’impact de mai 1968, signe patent de la crise du mécénat étatique, de la diabolisation du musée et de la culture ofcielle, tous deux perçus comme l’émanation d’une culture bourgeoise et autoritaire dont il faut s’émanciper.

Ce bouillonnement de questions ouvertes, de pul sions inexprimées et de projets non aboutis va trouver une issue dans la promotion de la création artistique et architecturale portée par Georges Pompidou, chef de fle du parti gaulliste, Premier ministre sous la présidence de Charles de Gaulle et, depuis juin 1969, président de la République française. C’est donc à

Paris, entre l’hôtel de Matignon et le palais de l’Élysée, entre l’automne 1968 et l’automne 1969, qu’est née l’idée du Centre Beaubourg de Paris. Cette idée est intrinsèquement liée à la passion au thentique et éclectique que Pompidou et son épouse Claude partagent pour l’art contemporain depuis la fn de la Seconde Guerre mondiale, et qu’ils expriment en ces années à travers une activité de collection neurs les mettant en contact avec des artistes qui s’avéreront déterminants dans l’histoire du Centre Pompidou, des pionniers de l’Optical Art comme Yaa cov Agam et Victor Vasarely aux principaux représen tants de l’art abstrait d’après-guerre tels que Pierre Soulages, en passant par l’expérimentateur à cheval entre l’art et l’architecture que fut le grand Friedens reich Hundertwasser2 .

Sa passion pour l’art confère aussi à Pompidou une sensibilité particulière à l’architecture qu’il manifeste, d’une part, à travers l’appréciation d’un langage mo derniste et monumental associé à des architectes de renom tels que Henry Bernard, Guillaume Gillet, Fernand Pouillon et Bernard Zehrfuss, et, d’autre part, à travers l’intention de faire appel à ce type d’archi tecture pour rénover le centre historique et, ce faisant, moderniser Paris et la France3. Opposé à la conser vation des « vieilles pierres » prônée par la frange la plus conservatrice de la société française, Pompidou perçoit l’urgence d’une efervescence architecturale contemporaine à même de relancer l’architecture

française sur la scène internationale et, dans le même temps, de dessiner le « visage d’une nation »4. « Il faut construire », c’est la devise que Pompidou utilise pour exhorter les Français dans les pages du Figaro littéraire5 . L’opportunité de donner corps à sa vision du renouveau de l’architecture se présente en janvier 1968 lorsqu’il est sollicité pour évaluer les six projets fnalistes que la Société civile d’études pour l’amé nagement des Halles (SEAH) soumet au président de Gaulle dans le cadre du projet de rénovation du quartier des Halles à Paris6. Les grandes maquettes installées dans l’une des salles de l’Élysée lors d’une réunion en présence des plus hauts responsables du gouvernement français, auxquelles Pompidou se trouve confronté, représentent la dernière étape d’un projet de longue haleine qui, en 1968, se précise à travers l’hypothèse d’un démantèlement de l’une des grandes icônes de la tradition française de l’archi tecture métallique : les pavillons construits par Victor Baltard sur commande de Napoléon III pour accueillir les marchés de la ville. À leur place est envisagé un quartier comprenant des logements, des hôtels, des établissements publics, des bâtiments culturels et des activités tertiaires, destiné à être érigé au-dessus de la station souterraine du nouveau RER.

Le projet de rénovation du quartier des Halles com prend également deux des institutions destinées à être intégrées au programme du futur Centre Beaubourg :

Alicia et Hiéronim Listowski et al., Projet de transformation des pavil lons des Halles de Victor Baltard en centre d’art et de culture, hall d’entrée avec dispositifs d’expo sition et d’information suspendus, Paris, 1966-1968.

Alicia et Hiéronim Listowski et al., Projet de transformation des pavil lons des Halles de Victor Baltard en centre d’art et de culture, salles d’exposition avec aménagement suspendu, Paris, 1966-1968.

Pages suivantes : Alicia et Hié ronim Listowski et al., Projet de centre polyvalent dans le centre historique de Paris, 1966-1968.

LA QUESTION DE L’ACIER MOULÉ POUR LA CONCEPTION DE STRUCTURES CIVILES DE POINTE

Lorsque l’on considère le projet lauréat du concours du Centre Beaubourg, comment ne pas songer immédiatement, presqu’automatiquement, à la collaboration entre Richard Rogers et Renzo Piano et à l’élaboration d’un projet radical qui vé hicule, dans ses formes et son contenu, la charge conceptuelle néo-avant-gardiste des années 1960 ?

En réalité, c’est dans les locaux londoniens du bu reau d’études Ove Arup & Partners que ce projet trouve son origine.

En janvier 1971, Ted Happold, Senior Engineer de la division Structures 3 chez Ove Arup & Partners, est informé par la secrétaire Monica Schmoller1 de la publication, dans le Royal Institute of British Architects Journal, de l’avis de concours interna tional du Centre Beaubourg2. Happold est immé diatement convaincu d’y participer, encouragé, entre autres, par l’organisation concomitante de deux autres concours : celui de l’extension du Parliamentary Building à Londres et celui de la nouvelle galerie de la Burrell Collection à Glasgow. Happold était en efet persuadé que ces projets allaient mobiliser à plein temps la plupart des agences d’architecture anglaises, ofrant ainsi de meilleures chances de succès à une éventuelle candidature du bureau d’études au concours pari sien3. Lors des premières réunions des ingénieurs

Gerry Clarke et Michael Barclay, Administrative Partners d’Ove Arup & Partners 4, avec le directeur

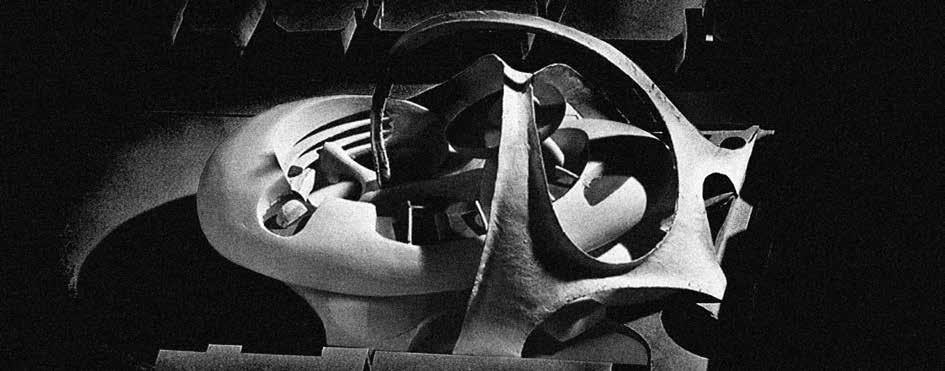

de Structures 3 Povl Ahm et les autres membres de l’équipe, l’idée de concevoir une structure en acier prend forme. Il s’agit d’expérimenter la technique de l’acier moulé qui était, dans les années 1950 et 1960, au centre de la recherche en ingénierie avec des plateformes pétrolières et des centrales nucléaires de nouvelle génération, et qui fait alors son entrée dans le monde de l’architecture à travers des personnalités telles que Frei Otto5. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le choix de s’orienter vers une structure complexe en acier, qui jouera un rôle décisif dans l’évolution de l’œuvre que le plateau Beaubourg est destiné à accueillir. Tout d’abord, Structures 3 adopte systématiquement une stratégie consistant à défnir les thèmes de conception de ses candidatures aux concours d’idée sur la base de l’analyse, non seulement de l’avis du concours, mais aussi du profl et du par cours de chacun des membres du jury 6. Ainsi, dans le cas du Centre Beaubourg, la présence dans le jury de Philip Johnson et Jean Prouvé, considérés comme les fgures clés, oriente les ingénieurs vers un bâtiment métallique caractérisé par une impor tante façade et par l’utilisation massive du verre, à la façon des structures préfabriquées de Prouvé et des enveloppes vitrées de la Glass House et du Seagram Building de Johnson et Ludwig Mies van der Rohe7. À cette approche stratégique, s’ajoute la volonté d’approfondir l’expérimentation des struc

tures métalliques complexes que Structures 3 avait déjà démarrée à l’époque, avec des compétences encore limitées 8. À ce propos, on peut citer les couvertures métalliques de grande portée imagi nées avec l’architecte Trevor Dannatt, les structures tendues caractérisées par des nœuds spéciaux en acier moulé élaborés avec Otto et Rolf Gutbrod, comme pour la salle de conférence de l’Interna tional Hotel and Conference Center de La Mecque (1967-1974), ainsi qu’une série de couvertures complexes inspirées des projets d’Otto qui inclut la structure tendue rétractable du stade du Chelsea Football Club, conçue avec l’agence d’architecture Richard+Su Rogers Architects, une collaboration qui s’avérera cruciale pour la genèse du Centre Beaubourg 9 .

Le choix du métal est alors détaché de toute forme de nostalgie à l’égard de la tradition française de l’architecture en fer et en fonte du XIXe siècle. Celle-ci, peu à peu abandonnée au XXe siècle, à quelques exceptions près, est même remise en cause, dans les années 1960, puisque l’un de ses symboles les plus emblématiques, les pavillons Baltard, est promis à la démolition.10

Parmi les charpentes et les couvertures en acier auxquelles Structures 3 est confronté à la fn des années 1960, ce ne sont pas les couvertures ba sées sur des treillis horizontaux qui intéressent Happold et ses collègues mais plutôt des structures

tendues expérimentales et complexes et la conception de leurs liaisons pour la réalisation desquelles architectes et ingénieurs, surtout depuis Otto, re nouent avec l’emploi de l’acier moulé.

La couverture de la salle de conférence de l’Inter national Hotel et Conference Center de La Mecque est un cas d’école en la matière. Avec ses collègues Peter Rice et Lennart Grut, Happold met au point une série de nœuds en acier moulé pour la couver ture et pour les dispositifs d’ombrage des terrasses. Ces articulations relient des pièces particulières de la structure : les ailes en acier proflées soudées sur les poteaux et les pinces spéciales placées aux extrémités et le long des câbles en acier11. D’autres joints en acier moulé – qui n’ont pourtant pas l’élé gance des pinces spéciales d’Otto – sont employés par Structures 3 dans la structure tendue compo sée de câbles d’acier et de coussins gonfables, commandée par Michael Hirst en 1970 et destinée à la réalisation d’un théâtre éphémère à Londres12

C’est la question d’une couverture de grande por tée en acier basée sur l’emploi de câbles et de joints qui est à l’origine de la collaboration entre Happold et l’agence Richard+Su Rogers Architects au moment où les deux partenaires, Richard Rogers et son épouse Susan (mieux connue sous le diminutif de « Su »), imaginent une couverture qui pourrait transformer le stade du Chelsea Football Club en un centre polyvalent à vocation commu

Lorsque Ted Happold et les ingénieurs de Structures 3 envisagent de participer au concours pour la réalisation du Centre Beaubourg, l’agence d’architecture Richard+Su Rogers Architects traverse une phase de renouveau et de transformation dans laquelle la rencontre entre Richard Rogers et Renzo Piano joue un rôle essentiel. Rogers, son épouse Susan et les autres membres de l’agence Richard+Su Rogers Architects se consacrent alors depuis plusieurs années à l’étude d’enveloppes préfabriquées, peu coûteuses et rapides à assembler, conçues pour accueillir en leur sein des environne ments fexibles, adaptables à diférents usages, et or ganisées sur un seul niveau. Ce sont les « coques pour tout usage » (general purpose shells) dont parle Su1 . L’expérience acquise par Piano dans la construction de pavillons et de couvertures, résultant également d’échanges fructueux avec certains pionniers de la construction de structures métalliques complexes (tels que Zygmunt Stanislaw Makowski, Robert Le Ricolais, Richard Buckminster Fuller, Frei Otto et Louis Kahn), s’avérera déterminante dans la transfor mation de ces « coques » (shells) en enveloppes aux dimensions importantes en mesure d’abriter plusieurs étages.

Deux principes sous-tendent la conception des shells par Richard+Su Rogers Architects (qu’il s’agisse du premier prototype de la Zip-Up House, de ses décli naisons dans les bureaux des entreprises Sweetheart

Plastic et Universal Oil Product, et même des locaux de leur propre agence au 32 Aybrook Street à Londres) : l’utilisation de matériaux et de procédés de l’industrie et une connotation politique et sociale marquée. Pour leur production, de la confguration du volume à la conception des systèmes techniques, Richard et Su Rogers se tournent vers les pionniers de l’intégration des procédés et matériaux industriels dans le domaine de la construction et du bâtiment. La découverte des Case Study Houses californiennes et des structures métalliques préfabriquées de Jean Prouvé, la rencontre avec James Stirling2, la redé couverte de la Maison de verre de Pierre Chareau et Bernard Bijvoet, vue comme modèle d’une forme alternative d’architecture moderne et fonctionnelle, ainsi que la fascination pour l’architecture issue de la société de consommation du groupe Archigram conduisent le couple Rogers vers une forme d’archi tecture avant-gardiste : un système modulaire utili sant des composants peu coûteux (« composants de construction légers »), faciles à trouver et rapides à assembler, issus de l’industrie du transport terrestre, aérien et spatial3. « Nous avons essayé d’utiliser des composants déjà conçus pour d’autres secteurs in dustriels, par exemple les conteneurs maritimes, les avions ou les camping-cars », explique Su à ce sujet4. Conçus comme des dispositifs à l’esthétique tech nologique et industrielle, les shells de Richard+Su Rogers Architects représentent également une forme

PREMIÈRES EXPÉRIENCES SUR LES COMPOSANTS INDUSTRIELS, LES SHELLS, LES COUVERTURES LÉGÈRES ET L’INTÉGRATION URBAINE

d’architecture politique et militante, dont l’objectif est de remplacer la « jungle de béton » métropolitaine, « la banlieue sans fn » et les typologies traditionnelles des bâtiments par une nouvelle forme de planifca tion, appelée « planifcation environnementale » (envi ronmental planning) recentrée sur la communauté et l’expression de ses membres5. La composante poli tique et sociale qui sous-tend cette vision de la plani fcation urbaine s’explique par les études de sociolo gie de Su et sa fascination pour les études de Serge Chermayef, qu’elle et Richard avaient rencontré lors de leurs études à l’Université de Yale6. L’activisme politique n’est pas non plus étranger à Richard. Son engagement politique, suscité probablement par sa participation aux manifestations étudiantes contre la guerre du Vietnam, mûrit grâce à la proximité de Su avec des hommes politiques et des intellectuels du Labor Party, et grâce à sa rencontre à la fn des an nées 1960 avec Ruthie Elias, une designer d’origine américaine, qui deviendra sa seconde épouse7 C’est donc animés de cette sensibilité politique et sociale que Richard et Su Rogers conçoivent leurs shells comme des dispositifs reconfgurables au fl du temps selon les besoins de la communauté, mais aussi personnalisables dans leurs formes, matériaux et usages prévus, selon les souhaits de chaque com munauté, et potentiellement de chaque individu. Des systèmes d’extension linéaire d’organes techniques, d’unités d’accessoires et de pavillons gonfables

grâce à des connexions reconfgurables que le théoricien et critique de l’architecture Reyner Banham avait défnies comme « clip-on » (littéralement « qui peut s’accrocher avec un clip ») et dont les Rogers euxmêmes ont repris la dénomination, jusqu’aux dispo sitifs pour déplacer l’ensemble de l’unité, le degré de transformation et d’adaptabilité des shells devient l’expression d’une puissante émancipation sociale. L’espace clos du shell se nourrit de la même charge idéologique. Complètement libre et dégagé de toute entrave – qu’elle soit inhérente à la structure, aux systèmes techniques ou à la partition – l’environne ment ininterrompu et fexible conçu par Richard et Su Rogers prend des airs de manifeste socialiste ; il devient la déclinaison spatiale d’une promesse so ciale de démocratie et d’égalité. Dans l’optique d’une véritable « liberté de choix », les shells permettent à l’individu de s’autodéterminer en modifant son cadre de vie8

Tandis que Richard et Su Rogers se consacrent au dessin d’enveloppes préfabriquées, Piano, qui a terminé ses études à la Faculté d’architecture de l’Université de Florence (1959-1960) et à l’Université polytechnique de Milan (1961-1966), se tourne vers l’étude des matériaux de construction et les nouvelles méthodes de construction. Il commence à travailler comme assistant de Marco Zanuso, à l’Université polytechnique, pour le cours de ScénographieTraitement morphologique des matériaux9

LE DEBUT DES TRAVAUX DU CONCOURS ET LE RETOUR DE FRANCHINI

Entre février et juin 1971, sur fond de mise au point des projets du module ARAM, du centre commer cial Fitzroy, du concours de la Burrell Gallery et des autres commandes évoquées par Rogers dans le mémo, les architectes du 32 Aybrook Street, désormais connu sous le nom de Piano+Rogers Architects et les ingénieurs de la division Structures 3 d’Ove Arup & Partners se consacrent à l’élaboration du projet du Centre Beaubourg. En l’absence de documents datés, il n’est pas possible d’en reconstituer la chronologie exacte. D’après les témoignages des auteurs, le projet au rait été conçu en quelques semaines, peu de temps avant la date de livraison et donc dans une période pouvant se situer entre la mi-mai et le 15 juin 1971, date limite de remise des candidatures. Le fait que Piano+Rogers Architects se consacre au concours dès le mois de mai est corroboré à la fois par la sé rie de projets livrés successivement et à des dates rapprochées par l’agence du 32 Aybrook Street entre mars et mai – le module ARAM, en mars, le centre commercial Fitzroy le 28 avril, et le projet de la Burrell Gallery le 28 mai – et par le déména gement de Franchini à Londres, dans la seconde quinzaine de mai28. Même si la phase cruciale des travaux intervient le mois précédant la livraison, cela n’exclut pas que Piano, Rogers, Happold et Franchini aient déjà commencé à réféchir aux orientations du projet Beaubourg au cours des mois

précédents. Certains témoignages s’accordent également pour afrmer que la fnalisation des tra vaux aurait été précédée d’une série de réunions à Londres et d’une réunion dans les locaux génois de Piano+Rogers Architects entre Piano, Franchini et Rogers29, qui se trouvait alors en Italie pour un voyage d’agrément avec sa compagne Ruth Elias, entre Rome, Gênes et Zermatt 30 C’est précisément lors d’une de ces rencontres entre Londres et Gênes – peut-être peu de temps après la décision fnale de Piano+Rogers Architects de participer au concours parisien avec Structures 3 – que les indications relatives à la centralité du système de circulation et à l’utilisation d’un volume fexible, consignées par Rogers dans le mémo de février 1971, sont élaborées dans une série d’esquisses qui résument l’idée originale du Centre Beaubourg 31. Le document se compose de deux feuilles de cahier au format A4 avec des cro quis réalisés au marqueur orange 32. On reconnaît la patte de Rogers au trait du dessin et à l’écriture des notes 33. Rogers lui-même reconnaît être l’auteur de ces croquis, sans pour autant s’attribuer la paterni té exclusive de l’idée qu’ils contiennent.

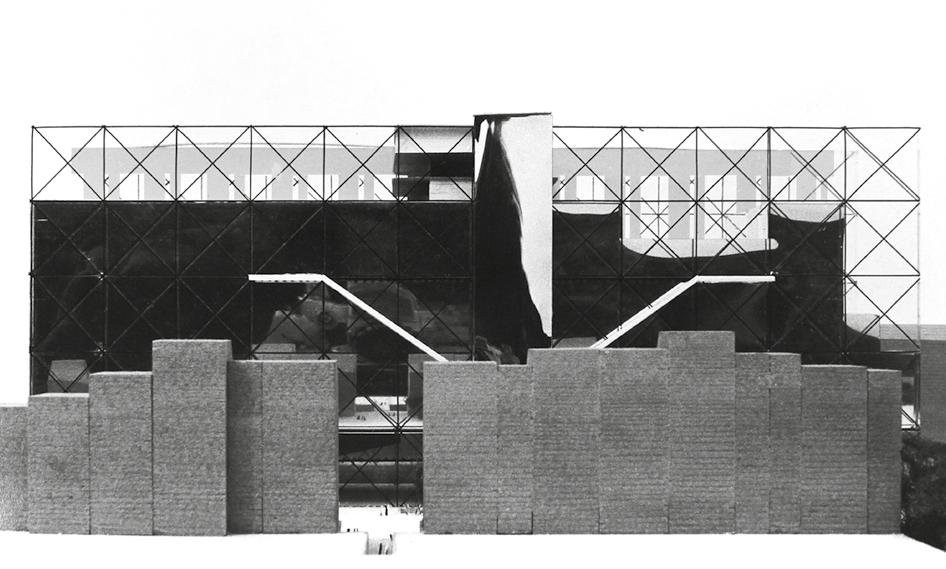

En bas et dans les pages suivantes : Richard Rogers, Projet de concours pour le Centre du Plateau Beau bourg (mieux connu sous le nom de Centre Beaubourg), premières esquisses (identifées en 2017 par Boris Hamzeian aux Archives RSHP, Londres), Paris, printemps 1971.