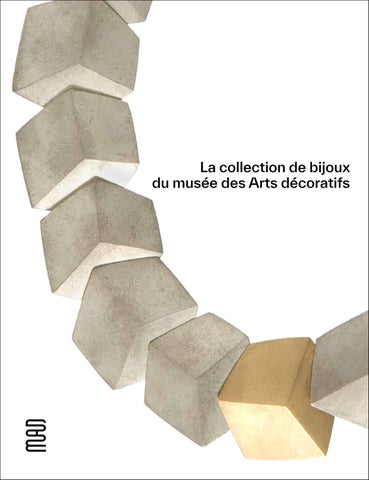

La collection de bijoux du musée des Arts décoratifs

Le musée des Arts décoratifs possède le plus important ensemble de bijoux des collections nationales françaises. Constitué de quatre mille pièces allant de l’Antiquité à nos jours, il présente tous les types de bijoux, du diadème à la bague en passant par la boucle de ceinture. Depuis 1878, la collection s’est enrichie par des achats auprès de marchands, de collectionneurs ou de créateurs et grâce à de nombreux dons et legs. Offerts, portés ou transmis en héritage, ces bijoux sont le témoignage d’amateurs passionnés et de ceux qui ont voulu préserver des marques d’amour ou d’attachement familial.

La bijouterie, qui est le travail de l’or (les autres matières viennent en complément), est particulièrement bien représentée au sein de la collection, à toutes les époques. La joaillerie, qui est la mise en valeur des pierres précieuses ou fines sur une monture en métal, est illustrée au musée par des pièces rares des xviie et xviiie siècles. Les pièces du xixe siècle, en raison de la propension de chaque génération à réutiliser les pierres sur des montures remises au goût du jour, relèvent plus de la bijouterie que de la joaillerie.

À la fin du xixe siècle, le musée complète ses collections de bijoux anciens auprès de marchands tels que Michel, Frédéric Schutz et Charles Mannheim. Grâce à ce dernier, le musée se porte acquéreur en 1883 de bijoux étrangers (bijoux indiens et bijoux populaires italiens) lors de la vente Castellani, grand bijoutier italien et marchand d’antiquités. L’orfèvre Boin-Taburet se prend de passion pour les bijoux du xviiie siècle qui sont alors voués à la destruction et qu’il s’attache à préserver. Dans les années 1890, des collectionneurs vendent ou donnent au musée un ensemble important de bijoux du xviiie siècle que vient compléter en 1916 le don de la marquise Arconati-Visconti.

Dès 1878, des pièces contemporaines entrent dans les collections, comme la Parure égyptienne d’Émile Philippe présentée à l’Exposition universelle. Pendant plus d’un siècle, de nombreux achats sont réalisés auprès des artistes eux-mêmes alors que certains font des dons pour sauvegarder leur travail – le chaîniste du Second Empire, Auguste Lion, offre au musée les six cent quarante-huit modèles de chaînes qu’il avait créés, dont le fameux bracelet Impératrice

Jean Eugène Chevalier-Hill, mécène des père et fils Wièse, donne en 1924 la collection de bijoux de ces artistes qui appartenait à son épouse. C’est ainsi qu’entre au musée des Arts décoratifs le fonds le plus important de ce bijoutier historiciste de la seconde moitié du xixe siècle. Édouard Monod-Herzen, en 1948, et Jean Després, en 1977, offrent au musée une sélection importante de leur travail. Des acquisitions récentes ont permis de faire rentrer dans les collections des œuvres de Jean Dunand, Gustave Miklos, Raymond Templier et Gérard Sandoz.

Par ailleurs, le département des Arts graphiques du musée des Arts décoratifs conserve un grand nombre de fonds d’archives constitués de dessins et photographies de bijoutiers célèbres : album de Petiteau, fonds de la famille Robin et bien sûr les archives des maisons Dusausoy, Fouquet, Louchet, Templier, Vever et, acquis plus récemment, Sandoz et Lenfant.

Depuis 2004, des expositions consacrées aux bijoutiers historiques ou contemporains ont permis d’enrichir les collections de façon significative, en faisant l’acquisition d’œuvres de Fouquet, René Lalique, Jean Schlumberger, Henri Gargat, Gilles Jonemann, Torun, Jacques Gautier, Line Vautrin et plus récemment David Webb ou les artistes italiens de l’école de Padoue. Dernièrement, le musée a organisé des expositions patrimoniales d’envergure ainsi de « Bijoux Art déco et avant-garde » en 2009, puis en 2012 « Van Cleef & Arpels. L’art de la haute joaillerie » et enfin en 2022 « Cartier et les arts de l’Islam ». Souvent itinérantes, ces expositions permettent de faire rayonner l’art de la joaillerie française au niveau international.

Des manifestations contemporaines permettent de faire le bilan de la création nationale ou internationale – « Dans la ligne de mire, scènes du bijou contemporain en France » en 2013, « De Calder à Koons, bijoux d’artistes. La collection idéale de Diane Venet » en 2018 – ou de mettre en avant de jeunes créateurs – « Collect/Connect. Bijoux contemporains. Julie Decubber/Stefania Lucchetta » en 2021.

1 France, xvie siècle, grain de patenôtre, ivoire, soie.

2 France, xviie siècle, boucle d’oreille, argent, émeraudes, aigue-marine, rubis.

3 France, xviie siècle, broche, or, émeraudes, diamants.

4 France, xviie siècle, boucle d’oreille, or, émeraudes, diamants.

5 France, xviie siècle, épingle à cheveux, or repercé et émaillé, perles baroques, diamants.

6 France, xviie siècle, épingle à cheveux, or, émail, quartz.

7 France, xviie siècle, pendant de cou, or, émail, quartz.

8 Espagne, xviie siècle, pièce de corsage, argent, diamants, émeraudes.

9 France, début du xixe siècle, broche, or, argent, verre.

10 France, seconde moitié du xviiie siècle, épingle à cheveux, argent, acier, chrysobéryls.

11 France, fin du xviiie siècle, épingle à cheveux, argent, verre.

Tous les types de bijoux sont présents au xixe siècle, mais les femmes se plaisent tout particulièrement à porter des ensembles harmonieux où dominent les mêmes pierres et les mêmes ornements. Ainsi apparaissent les parures avec collier et les demi-parures comprenant uniquement une broche et une paire de boucles d’oreilles. Ces pièces suivent la mode vestimentaire : sous la Restauration apparaît la boucle de ceinture, qui correspond à la mode des tailles hautes très marquées et des manches gigot. Les bracelets vont quelquefois par paire pour être mis sur chaque bras.

Le xixe siècle voit la mise au point de la monture « à jour », sans fond de métal, technique qui renforce la réfraction de la lumière sur les facettes des pierres taillées. Sous l’Empire et la Restauration apparaissent le graineti (petits grains d’or serrés les uns contre les autres) et la cannetille (fil de métal enroulé), utilisés conjointement dans des parures comprenant collier, boucles d’oreilles, paire de bracelets et boucle de ceinture. Au bijou Empire, caractérisé par la référence à l’Antiquité qui s’exprime par l’utilisation de camées ou d’intailles entourées d’un cercle d’émail noir ou de petites perles enfilées dans des montures légères en or, succède le bijou Restauration dont la diversité des matériaux et des techniques annonce la richesse et l’originalité des créations des décennies suivantes.

À travers l’historicisme et la redécouverte des œuvres du passé national ou de civilisations lointaines, les artisans retrouvent des techniques oubliées, et tout particulièrement celles de l’émail, qu’il soit peint, champlevé, cloisonné, de rondebosse ou de basse-taille. La variété des formes est plus remarquable encore que celle des techniques et des matériaux employés.

De même que les peintres et les écrivains, les créateurs de bijoux redécouvrent vers 1825 le Moyen Âge et la Renaissance, et s’en inspirent pour donner naissance à des bijoux composites d’une très grande virtuosité. Le goût pour la Renaissance est toujours manifeste dans les pièces présentées à l’Exposition universelle de 1878. Les bijoux d’Alphonse Fouquet, de taille imposante, présentent ainsi des portraits en émail peint encadrés de figures sculptées, femmes ou animaux fantastiques affrontés à la façon des ornemanistes du xvi

Les civilisations du pourtour méditerranéen inspirent aux bijoutiers des pièces qui empruntent au Maghreb les nœuds algériens, les boules de lapis-lazuli et les motifs de coloquintes en pendants.

Le Second Empire et la troisième République voient la création des bijoux néo-antiques d’Eugène Fontenay ou de Fortunato Pio Castellani. Le japonisme, en vogue à la fin du xixe siècle, influence les bijoux en émail cloisonné d’Alexis et Lucien Falize, tandis que le naturalisme, et notamment la flore, demeure le courant dominant de la joaillerie d’Oscar Massin.

1 Eugène Fontenay, boucle d’oreille, vers 1870, or, lapis-lazuli.

2 France, début du xixe siècle, collier, or, cornaline, perles, émail.

3 France, début du xixe siècle, bracelet, or, cornaline, perles, émail.

4 France, début du xixe siècle, peigne, or, cornaline, perles, écaille, émail.

5 Eugène Fontenay, boucle d’oreille, 1867, or, jade.

6 France, début du xixe siècle, pendentif, or, camée en pierre dure, émail.

7 Simon Petiteau, bague flacon à parfum, entre 1819 et 1838, or, turquoise, verre opalin.

1 Alphonse Fouquet, Eugène Carrier-Belleuse, Paul Grandhomme, Honoré Bourdoncle, bracelet, 1883, or, diamants taille rose, émail peint.

2 Paris, 1825-1835, milieu de bracelet, or, perles et verre.

3 Simon Petiteau, boucle d’oreille d’une paire, entre 1819 et 1838, or, turquoise, perle fine.

4 Alphonse Fouquet, Paul Grandhomme, Charles Béranger, France, vers 1878, châtelaine Bianca Capello, or, diamants taille rose, émail peint.

5 Morel et Cie (Jean Valentin Morel et Henri Duponchel), Jean-Baptiste Klagmann, Milleret, modèle de bracelet, 1842-1848, bronze doré et argenté, perles en verre.

6 Israël Rouff, bracelet avec pendeloque médaillon, entre 1849 et 1863, or, argent, émail sur or guilloché, diamants taille brillant ancien, diamants taille rose, perle fine.

7 Alphonse Fouquet, Soldi (sculpteur), Brard (ciseleur), châtelaine Sphinge, 1878, or.

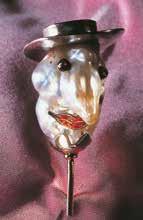

Les épingles de cravate de la collection Nissim de Camondo

La collection Nissim de Camondo comprend cinquante-cinq épingles de cravate. Elles furent données au musée des Arts décoratifs en 1933 par le comte Moïse de Camondo (1860-1935) en souvenir de son père, le banquier Nissim de Camondo. Réunies de 1870 à 1889, elles proviennent principalement de la célèbre maison de bijouterie et de joaillerie créée en 1858 par Frédéric Boucheron. Certaines furent achetées par le collectionneur ou par sa famille, mais la plus grande partie lui fut donnée par la comtesse de Lancey. Cette collection d’épingles est d’une qualité exceptionnelle, tant par les sujets que par

les matières et les techniques utilisées. Certaines de ces figurines d’environ deux centimètres de hauteur regroupent près d’une dizaine de pierres fines de couleurs différentes : sardoine, jaspe sanguin, opale, améthyste, jaspe rouge et jaune… La cornaline et la pierre de lune sont taillées en intaille ou en camée ajouré. Les perles baroques deviennent des personnages fantastiques. Le règne minéral reproduit le règne animal dans un bestiaire miniature émouvant de vie : caniche, sanglier, aigle, souris, scarabée, abeille… La série d’épingles en acier à l’image de clowns ou d’animaux est l’œuvre du ciseleur Louis Rault.

1 Tête de guerrier franc, or, sardonyx.

2 Petit pour Frédéric Boucheron, Le Soleil, 1880, or, cornaline à deux couches, argent, diamants taille rose.

3 Tête de sanglier, or, labradorite, diamants taille rose, rubis, saphir.

4 Louis Rouvillois pour Frédéric Boucheron, Scarabée, 1878, or, saphir, diamants taille rose, argent.

5 Jouard, buste de Mercure, or, sardoine.

6 Starger et Jean Menu et fils pour Frédéric Boucheron, Buste de femme, Renaissance, 1887, or, sardoine, jaspe sanguin, opales, améthystes, jaspe rouge, jaspe jaune.

7 Épingle de cravate à double face Scarabée et hiéroglyphes, entre 1879 et 1889, or, tourmaline indigolite.

8 Tête grotesque, or, argent, perle, rubis, émail.

9 Petit pour Frédéric Boucheron, La Lune, 1880, or, cornaline à deux couches, argent, diamants taille rose.

10 Abeille posée sur un livre ouvert, or, émail.

11 Souris sur une fourchette, or, métal partiellement émaillé, perle.

12 Aigle, or, argent, émail, diamants taille rose, tourmalines.

13 Bonnet avec plume, or, perle, émail, argent, diamants taille rose.

14 Louis Rouvillois pour Frédéric Boucheron, Victoire et buste de jeune homme, 1877, émail au revers, or, émail peint, intaille en sardoine.

Les bijoux de Natalie Clifford-Barney

Les bijoux de Natalie Clifford-Barney (1876-1972) sont entrés dans les collections du musée des Arts décoratifs par la volonté de sa sœur, Madame Dreyfus-Barney, en 1966. Celle que Rémy de Gourmont avait surnommée l’Amazone fut une grande amoureuse. Installée à Paris à la fin du xixe siècle, cette riche Américaine découvre les bijoux de René Lalique lors de sa liaison avec Liane de Pougy. En 1899, Liane lui offre un anneau en argent, émail bleu et opales, orné d’une chauve-souris, animal symbole de l’homosexualité. Plus tard, la poétesse Renée Vivien couvre l’Amazone « de fleurs et d’ornements de Lalique composés moins de pierres précieuses que de montures précieuses, où le cristal, l’ivoire et les émaux dominaient. Elle m’en faisait porter au cou, aux bras, aux doigts et aux chevilles », écrivit Natalie Clifford-Barney. Tous ces bijoux aujourd’hui réunis au musée témoignent de la valeur artistique de leur créateur et de la vie sentimentale et intellectuelle de celle qui les porta.

Témoignage d’un amour de René Lalique

L’identité de René Le Mesnil qui, en 1960, donna au musée la broche en verre Le Baiser longtemps restée énigmatique. La dédicace de ce bijou (« Je rêve aux baisers qui demeurent toujours ») suggère une œuvre très intime réalisée pour une personne particulière. L’adéquation entre le sujet et la matière est exceptionnelle. Une tête masculine en haut-relief embrasse un visage féminin sculpté au revers de la plaque de verre : les lèvres se joignent à la surface de la matière. Entouré d’un rameau d’épines ciselé en argent, cet objet précieux résume les plaisirs et les affres de l’amour que Lalique lui-même décrit dans une de ses lettres : « Comme je peux faire souffrir, hélas ! celle qui peut m’aimer… » La petite-fille de René Lalique, confidente de son grand-père, a levé pour nous le mystère. En 1904 et 1905, Lalique fait de longs séjours en Angleterre et rencontre une jeune Française. Un fils, René Le Mesnil, naît de leurs amours en 1907. En donnant Le Baiser au musée des Arts décoratifs, il lève le voile sur l’histoire d’amour de ses parents que tous avaient voulu taire.

1 René Lalique, pendentif Coqs, 1901-1902, or, saphir étoilé, diamants émail.

2 René Lalique, bracelet de cheville Chauve-souris, 1898-1899, or, opales, diamants, émail.

3 René Lalique, bague Chauve-souris, 1899, argent, or, pierre de lune, émail.

4 René Lalique, broche pendentif Hirondelles, 1906-1908, or, diamants, émail.

5 René Lalique, broche Le Baiser, 1904-1906, argent et verre.

6 René Lalique, bague Couples, 1899-1901, or, perle.

Après l’Art nouveau, dans les premières années du xxe siècle, les formes naturelles se simplifient et se synthétisent, annonçant les figures géométriques des années 1920. Les bijoutiers s’inspirent des styles Empire et Louis XVI pour créer des parures souvent composées de platine afin de réaliser des montures plus fines et plus souples. Le noir et le blanc, l’onyx et le cristal introduisent des oppositions plus franches, tandis que l’utilisation du lapis-lazuli, du jade et du corail permet de créer une joaillerie haute en couleur. Les créateurs aiment conjuguer le mat et le brillant, le transparent et l’opaque au service d’une bijouterie très contrastée par les couleurs, les matières, mais aussi les thèmes. Les formes géométriques, issues du mouvement cubiste, donnent des plans nets et tranchés que favorisent les nouvelles tailles des pierres : en baguette, trapézoïdale… Parallèlement à la rigueur du cubisme, les créateurs s’inspirent largement de l’Extrême-Orient, plus particulièrement de la Chine, lui empruntant des matières comme le jade et des thèmes comme les masques.

La veine naturaliste persiste avec des broches « pot de fleurs » ou « bouquet de fleurs » où le joaillier peut donner libre cours à son goût pour les mélanges de couleurs. À la polychromie des années 1920 succède la monochromie des bijoux des années 1930 représentés par des œuvres de Raymond Templier et de Jean Després. Ce dernier réalise des parures en or blanc et en verre gravé par Étienne Cournault, ainsi que des bijoux qui s’inspirent du monde mécanique, de la machine, de la voiture et de la vitesse.

1 Gérard Sandoz, bague Boule, 1928, or, argent, laque.

2 Jean Dunand, collier Cinq anneaux, 1927, oreum, laque.

3 Ferdinand Verger, broche, 1925, or gris, émail, diamants.

4 Georges Fouquet, broche fibule, vers 1923, ivoire, corail, or, diamants.

5 Maison Boucheron, broche, 1925, platine, onyx, corail, diamants.

6 Georges Bastard, bracelet, entre 1925 et 1930, nacre.

La collection compte quelques grands noms de la joaillerie des années 1940-1960, tels Suzanne Belperron, Georges Delrue, Pierre Sterlé ou Jean Schlumberger. De ce dernier, le musée possède bijoux, boîtes et boutons. Jean Schlumberger commence sa carrière en réalisant dans les années 1930 des bijoux fantaisie pour la créatrice de mode et couturière Elsa Schiaparelli et conçoit pour elle des parures, des broches et des boutons. Il ouvre après-guerre un atelier à New York et un magasin à Paris. En 1956, à la tête d’un département indépendant de Tiffany, il est au faîte de sa gloire. Son style se caractérise par un mélange hardi de couleurs et une inspiration puisée dans la nature : fleur, étoile de mer, cactus, poisson exprimés en ronde-bosse rejoignent la grande joaillerie dans un mélange de subtile extravagance et d’imagination fertile.

Artiste originale, Line Vautrin s’applique à bousculer les conventions d’une bijouterie « comme il faut ». Son collier Saute-mouton et sa broche Soleil enchaîné relèvent d’une même conception facétieuse, entre humour et mythologie personnelle. Le travail de l’argent reste en revanche une des grandes constantes des pays scandinaves : les créations de Torun, mais aussi de Saara Hopea-Untracht et de Henning Koppel, attestent de ce goût pour les métaux blancs et pour un style raffiné, souvent épuré.

En France, à partir des années 1950, de nombreux artistes renouvèlent l’art du bijou en y intégrant leur propre univers. Ce courant original est représenté dans les collections du musée par des pièces de Georges Braque, Henri Laurens, Alexander Calder, Jean Lurçat, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Étienne-Martin, Pol Bury et Giuseppe Penone. Certains s’investissent dans ces créations grâce à la rencontre d’un orfèvre : François Hugo, l’arrière-petit-fils du célèbre écrivain, joue à ce titre un rôle déterminant auprès de nombreux artistes. Plus rares sont ceux qui réalisent eux-mêmes leurs bijoux, comme Alberto Giacometti qui crée pour Elsa Schiaparelli le bracelet Visage de chimère, ou Alexander Calder.

6

1 Line Vautrin, collier Saute-mouton, 1950-1955, bronze doré, émail.

2 Jean Schlumberger, clip Poisson, 1956, or, aigue-marine, améthyste, rubis, laque.

3 Jean Schlumberger, élément de chapeau, vers 1938, métal doré, corail, émail.

4 Henning Koppel, collier, 1947, argent.

5 Alberto Giacometti, bracelet Visage de Chimère, vers 1935, bronze doré.

6 Saara Hopea-Untracht, bague, 1960, argent, corail.

7 Pol Bury, bague Boules, 1968, or.

La scène la plus contemporaine a pu être notablement enrichie grâce à une importante donatrice, l’Australienne Diana Morgan, qui a permis l’entrée dans les collections d’une cinquantaine de bijoux australiens et néozélandais. Les jalons de cette collection sont centrés sur les grandes figures du bijou australien : Robert Baines, Lousje Skala, Julie Blyfeld, aux côtés de pièces de plus jeunes créateurs.

Les créations les plus récentes ont pu trouver une place essentielle dans les collections du musée à la suite de l’exposition « Dans la ligne de mire, scènes du bijou contemporain en France » en 2013-2014. Dans cette approche foisonnante, on notera le travail sur les métaux précieux de Cathy Chotard. Les questions de valeur, d’intimité et de rapport au corps sont présentes dans les bijoux de Brune Boyer, Monika Brugger, Florence Lehmann et Sophie Hanagarth. Cette production fait le grand écart entre le renouvellement des codes formels de Benjamin Lignel, l’approche naturaliste de Géraldine Luttenbacher, le travail sur les métaux précieux de Taher Chemirik et les bijoux narratifs de Faust Cardinali. De jeunes talents sont devenus de véritables révélations, ainsi Marion Delarue dont la création et les techniques ne cessent de se diversifier au fil de ses nombreuses résidences en Chine, en Corée et au Japon. Elle passe de la laque naturelle à la marqueterie de plumes en passant par l’invention d’un matériau imitant l’agate.

La scène internationale, particulièrement dynamique, est représentée par le Suisse David Bielander. Prenant avec humour ses distances avec l’orfèvrerie traditionnelle, il transforme l’oignon en une imposante parure. La Finlandaise Terhi Tolvanen s’interroge quant à elle sur notre lien avec la nature en tronçonnant et en détournant des branches à la manière d’une greffe ultra sophistiquée. Les formes essentielles de la nature inspirent également l’Allemande Dorothea Prühl, qui crée d’amples colliers, à la main et avec des moyens réduits, de façon simple et virtuose.

Aujourd’hui, le bijou n’en finit pas de séduire mais aussi d’étonner dans un univers où la préciosité n’est plus le critère exclusif de la création.

1 Brune Boyer, pendentif Aîtres, 2011, cuivre, corde.

2 Gilles Jonemann, bague, 1998, œuf de caille, argent.

3 Sophie Hanagarth, bracelet Tresse, 2009, acier pur.

4 Dorothea Prühl, collier Vögel, 2003, bois de cerisier, corde.

5 Lousje Skala, bracelet Analogy, 2013, ABS sculpté, aluminium, époxy teint, nylon.

6 Florence Lehmann, torque Cœur réfléchi, 1996, résine, plexiglas, argent, miroir.

7 Marion Delarue, broche Parrot Devotee 5, 2019, plumes, papier de riz, argent, acier.

8 Terhi Tolvanen, collier Curly, 2016, bois de noisetier, quartz fumé, argent et peinture.

Les

Arts Décoratifs

PRÉSIDENT

Johannes Huth

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Sylvie Corréard

DIRECTRICE DES MUSÉES

Christine Macel

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

Olivier Hassler

RESPONSABLE DU PÔLE ÉDITIONS ET IMAGES

Chloé Demey

COORDINATION ÉDITORIALE

Aurélien Locatelli

RELECTURE DES TEXTES

Tiffany Nortier

CONCEPTION GRAPHIQUE

Bernard Lagacé et Lysandre Le Cléac’h

PHOTOGRAVURE [à venir]

ARCHITECTE DE LA GALERIE DES BIJOUX

Roberto Ostinelli, assisté d’Urs Keller

Remerciements

Toute notre gratitude va aux nombreux donateurs qui ont contribué à l’enrichissement des collections de bijoux du musée des Arts décoratifs : artistes, familles d’artistes, maison de joaillerie et collectionneurs. Nous remercions tout particulièrement la maison Van Cleef & Arpels et l’École des Arts joaillers pour leur soutien à la galerie des bijoux depuis 2015. Nous remercions également les institutions dont les dépôts ont contribué à la diversité des bijoux présentés : Fonds national d’art contemporain Musée des Arts et Métiers

Musée national d’Art moderne Museum national d’Histoire naturelle

Crédits photographiques [à venir]

Cet ouvrage a été achevé d’imprimer en février 2023 sur les presses de xxx, à xxx.

© Les Arts Décoratifs, 2023

ISBN 978-2-38314-005-4 Dépôt légal : mars 2023

Imprimé en Italie.

CI-DESSUS Robert Baines, collier Redline no 2, 2003, pigments sur argent.

COUVERTURE Claude et Françoise Chavent, collier Pavés, 2000, argent, or.

PREMIER RABAT Lucien Gaillard, peigne, 1904, corne, or et émail. Page de titre Jean Lambert Rucki pour Georges Fouquet, clip, 1937, or.

DEUXIÈME RABAT France, xviiie siècle, broche, argent, grenat, topazes, émeraudes.

QUATRIÈME DE COUVERTURE Raymond Templier, maison Paul et Raymond Templier, broche, 1929, platine, onyx, calcédoine, diamants.