6 VORWORT MONIKA SÄNGER 11 GRUSSWORT WINFRIED KRETSCHMANN 12 EINLEITUNG EDITH NEUMANN 18 ZUR SILBERKULTUR IN DER WEIMARER REPUBLIK REINHARD UND MONIKA SÄNGER

EIN KÜNSTLERLEBEN IM SCHATTEN DER ZEIT JOACHIM W. STORCK 54 GESCHICHTE DES »NACHLASSES« REINHARD W. SÄNGER 60 VERLOREN UND VERGESSEN: MEISTERHAFTE SCHMUCKSTÜCKE MICHAL S. FRIEDLANDER 86 DEM KUNSTHANDWERK VERPFLICHTET CHRISTOPH ENGEL 106 MODERNES INDUSTRIEDESIGN: DIE NEUE FORM REINHARD W. SÄNGER 158 BESTECKGARNITUREN

ZIERLÖFFEL REINHARD W. SÄNGER 176 SAKRALGERÄT

NEUEM GEISTE« REINHARD W. SÄNGER ANHANG 190 Lebenslauf 192 Stammbaum 194 Schriftstücke 196 Bibliografie 199 Ausstellungen

INHALT

32

UND

»IN

Schon vor diesem Sommer hatte sich Straus am Granulieren versucht, einer äußerst anspruchsvollen Goldschmiedetechnik, die sie zum Zeitpunkt des von Junghans erteilten Auftrags 1922 offensichtlich bereits beherrschte. Zur Granulation gehört die Herstellung kleinster Metallkugeln oder Granalien, üblicherweise aus Gold, die dann auf eine Metalloberfläche aufgebracht werden. Die Granalien selbst haben in der Regel einen Durchmesser von weniger als einem Millimeter. Aufgrund eines metallischen Bindungsverfahrens ist für das bloße Auge nicht zu erkennen, wie jedes einzelne Kügelchen mit dem Trägermaterial verbunden ist. Einige der ältesten bekannten Beispiele für granulierten Schmuck stammen aus dem bronzezeitlichen Troja und aus Mesopotamien, doch ihren Höhepunkt erreichte die Technik ab dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in den herausragenden Arbeiten etruskischer Goldschmiede, die das Granulieren mit technischer Perfektion für kleinteiligste Verzierungen einsetzten. Mit dem Untergang des Etruskerreichs gerieten Kenntnis und Anwendung der Granulationstechnik zumindest im Mittelmeerraum in Vergessenheit, während sie in anderen Teilen der Welt noch genutzt wurde. Im Westeuropa des mittleren 19. Jahrhunderts galt sie als vollständig verschwunden. Die Goldschmiedebrüder Castellani in Rom versuchten die Geheimnisse der antiken Technik »wiederzuentdecken«. Sie wurden von archäologischen Funden inspiriert, und ihr Unternehmen war bekannt für die Herstellung von Schmuck nach historischen Stilvorbildern aus verschiedenen antiken Kulturen wie Rom und Byzanz. Die Castellanis verwendeten die Goldgranulation für Geschmeide von großer Kunstfertigkeit, scheiterten jedoch am unsichtbaren Bindungsverfahren des alten Etruskerschmucks, auf dem die Goldkörnchen ohne jede Spur von Lotlegierungen befestigt waren.

Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Deutschland erneut Bemühungen zur Erforschung dieses Bindungsverfahrens, höchstwahrscheinlich angeregt durch Marc Rosenbergs Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage , die 1908 in Frankfurt am Main erschien. Verbreitet wird behauptet, der Münchner Goldschmied Johann Michael Wilm (1884–1963) habe das Geheimnis der etruskischen Granulation »wiederentdeckt«. Mithilfe von Kupferoxid als Reaktionslot gelang es ihm, Goldkugeln wie in etruskischen Stücken unsichtbar mit einer Metalloberfläche zu verbinden. Ab 1920 entwickelte er seine Kenntnisse des Verfahrens weiter und bezog die Granulation in den zwanziger und dreißiger Jahren unter großem öffentlichem Beifall immer wieder sehr effektvoll in seine Arbeiten ein. Während Wilm mit der Erforschung von Granulationsverfahren berühmt wurde, ging das Wissen um den Anteil von Paula Straus an der Wiederbelebung dieser Technik in Deutschland verloren. Der älteste von ihr gefertigte Gegenstand, den wir kennen, ist ein silbernes Chatelaine mit Goldgranulation, das sie auf 1920 datierte (Abb. 38). Ihre frühen Ringe und Broschen weisen ebenfalls granulierte Ornamente auf, was eindeutig beweist, dass Straus zur gleichen Zeit wie Wilm mit der Technik befasst war.

1923 fertigte Straus mehrere Goldbroschen, für deren Oberflächendekore in organischen, scheinbar abstrakten Anordnungen sie Goldgranalien verwendete. Zeitgenössische

64 MICHAL S. FRIEDLANDER

65 VERLOREN UND VERGESSEN: MEISTERHAFTE SCHMUCKSTÜCKE 37

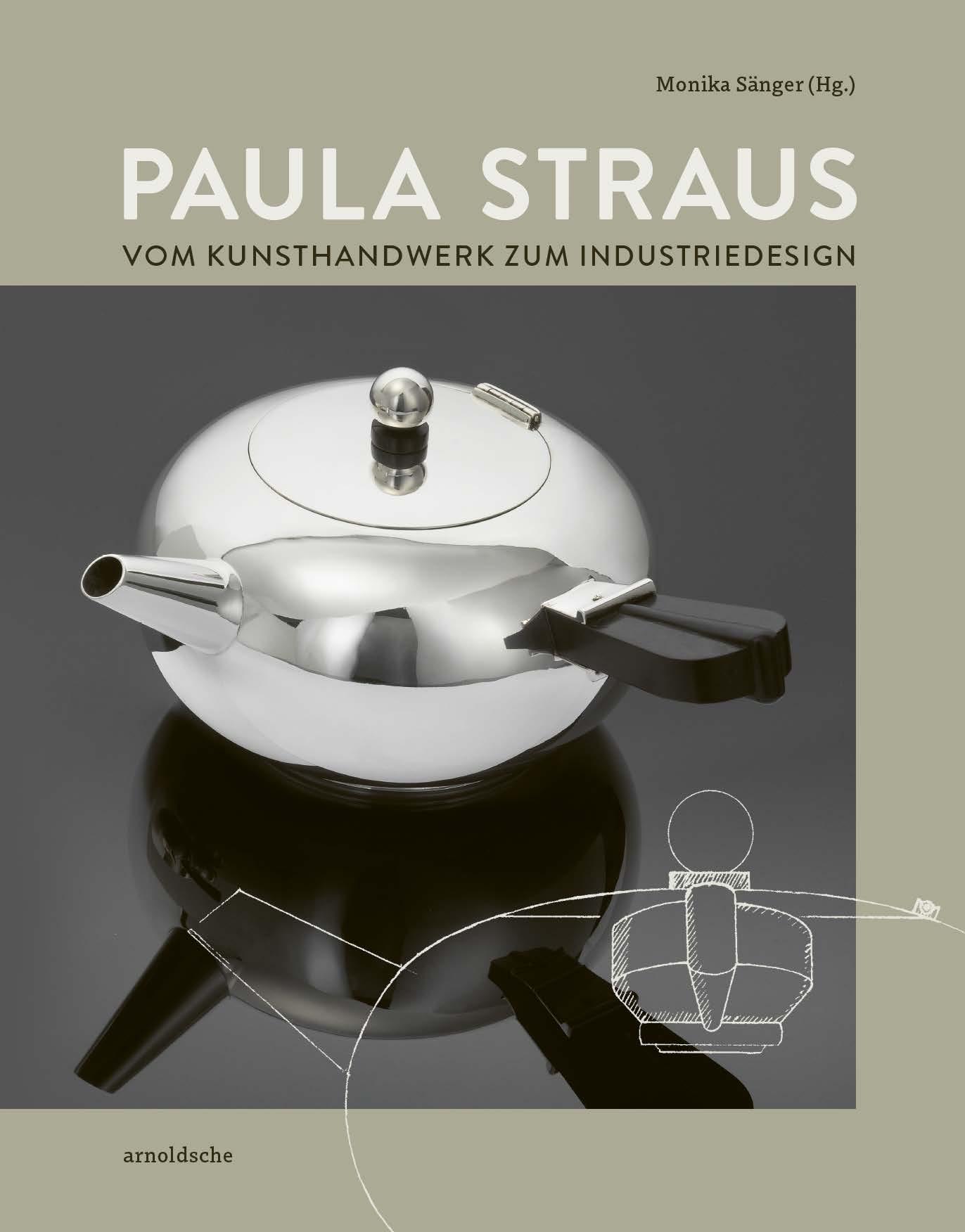

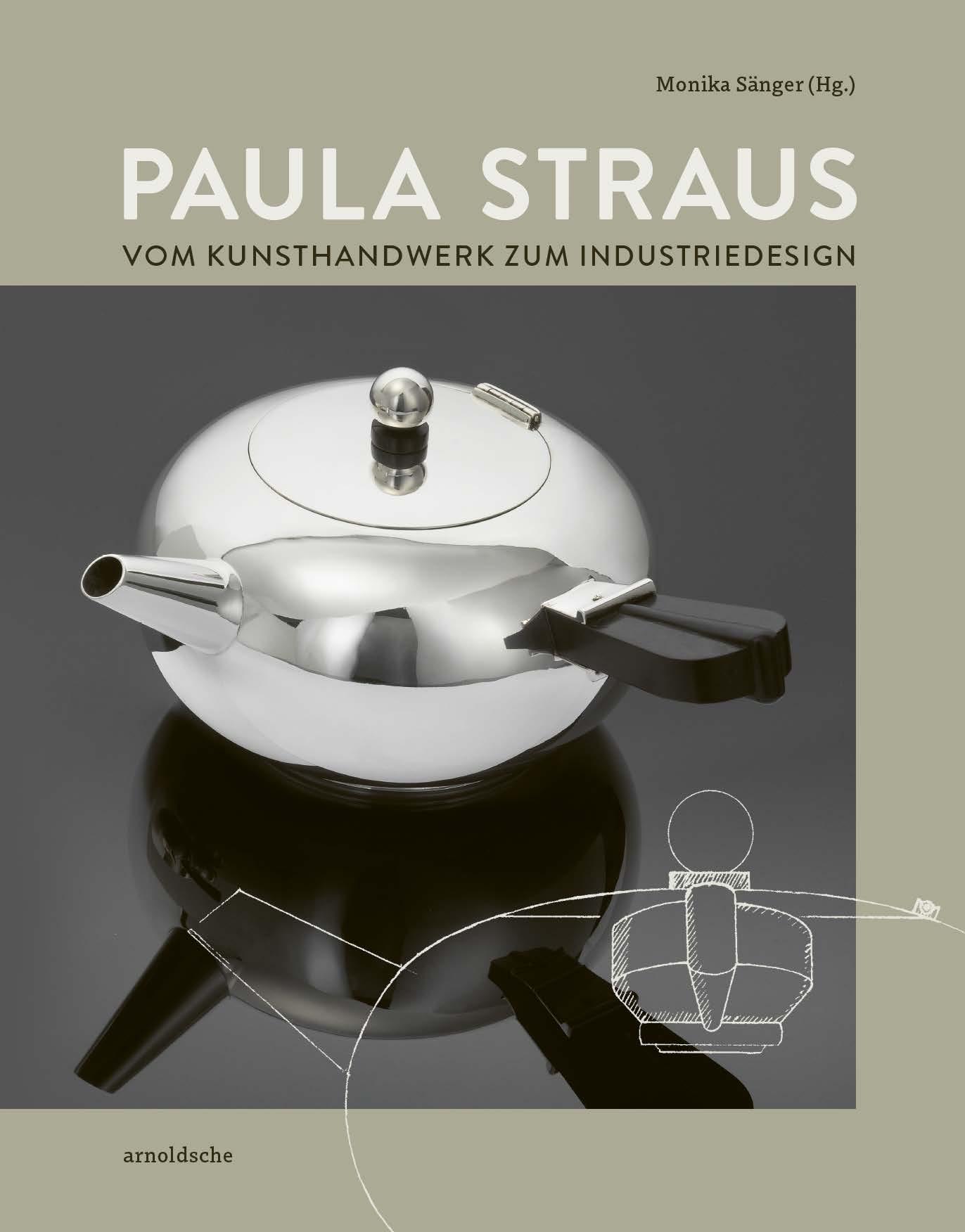

79 Rahmgarnitur, Modell 12962, Entwurf Paula Straus, Herstellung Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, 1926, Silber gedrückt, gehämmert, H. 9,8 cm (Rahmkännchen), H. 6 cm (Zuckerschale), L. 25,5 cm (Tablett); Marke: Mond, Krone, 835, G. v. Berge (Juwelier) sowie II (Formangabe); Privatbesitz

106

REINHARD W. SÄNGER

MODERNES INDUSTRIEDESIGN: DIE NEUE FORM

1925 bedeutete für die damals 31-jährige Paula Straus ein Jahr des persönlichen und schließlich auch künstlerischen Durchbruchs. Nach der Teilnahme an der Wanderausstellung Die Form 1924 ermöglichte ihr die renommierte Städtische Kunsthalle zu Mannheim eine Einzelausstellung. Geradezu enthusiastisch feierte die lokale Presse die Gold- und Silberschmiedearbeiten der Stuttgarter Künstlerin, ihre künstlerischen Schöpfungen wurden auf die Stufe von Silberschmieden wie Dagobert Peche (1887–1923), Emil Lettré (1876–1954), Anny Hystak (1876–1921) oder Georg Jensen (1866–1935) gestellt, und man sah sich verpflichtet ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich alle ausgestellten Gegenstände leider bereits »in festen Händen« befänden.1 Trotz dieser beeindruckenden Erfolge scheint die Existenz von Paula Straus nicht auf einer sicheren Basis gestanden zu haben. Paul Haustein (1880–1944), der Leiter der Kunstgewerbeschule Stuttgart, bescheinigte seiner Meisterin der Metallklasse, die nicht zum festen Lehrkörper der Institution gehörte, in einem Zeugnis bereits vom 24. November 1924, dass »es ihr infolge der wirtschaftlichen Ungunst der Zeit, bisher, trotz Bemühungen von verschiedenen Seiten nicht gelungen ist, eine eigene Werkstatt zu gründen«.2

Vor dem Hintergrund dieser Lebenssituation wird es verständlich, warum eine herausragende Schmuckkünstlerin, die »ausgezeichnetes« Kleingerät aus Silber herstellte, schließlich in eine Silberwarenfabrik wechselte. Sicherlich war die renommierte Goldschmiedin, Mitglied des Deutschen Werkbundes, längst auch dem Inhaber der Silberwarenfabrik Bruckmann & Söhne in Heilbronn, dem zweifachen Vorsitzenden des Deutschen Werkbundes und Freund von Paul Haustein, Peter Bruckmann, ein Begriff. Sein untrügliches Gespür für das künstlerische Potenzial, vielleicht auch sein soziales Verantwortungsgefühl waren wohl Anlass, Paula Straus als Mitarbeiterin für sein Firmenatelier zu gewinnen. Aus der erhaltenen Abschrift eines Schreibens von Paula Straus vom 9. Juli 1925 geht in der Tat hervor, dass man sich offensichtlich schon seit Längerem im Gespräch über eine Anstellung befand. Ihren Vorstellungen wurde weitgehend entsprochen:

107

114 88 89 REINHARD W. SÄNGER

88 Kalkulationstabelle, Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, Modell 13024, 6. August 1926; Privatbesitz

89 Rahmgarnitur, Modell 13024, Entwurf: Paula Straus, Herstellung: Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, gefertigt ab 1926, Silber, gedrückt, Ebenholz, Milchkännchen: H. 8,7 cm, Zuckerdose: H. 6,8 cm, D. 13 cm, Tablett: 30 × 21 cm; Marke: Mond, Krone, 835; C. A. Krall (Juwelier in Eberfeld, Wall 24); Privatbesitz

90 Kaffeekanne, Modell 13024, Entwurf: Paula Straus, Herstellung: Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, gefertigt ab 1926, Silber gedrückt, gehämmert, Ebenholz, H: 17,5 cm; Marke: Mond, Krone, 835, Adler, 3, 10; Privatbesitz

91 Konstruktionszeichnung, Modell 13024, 8. August 1926 / 20. Dezember 1926; Privatbesitz

115 90 91

MODERNES INDUSTRIEDESIGN: DIE NEUE FORM

124 REINHARD W. SÄNGER 105

125 MODERNES INDUSTRIEDESIGN: DIE NEUE FORM

161 Modell I, Grundtype I; Fotoalbum Paula Straus, Jüdisches Museum Berlin

162 Modell X, Grundtype I; Fotoalbum Paula Straus, Jüdisches Museum Berlin

164 161 162 REINHARD W. SÄNGER

163 Zeichnung von vier Variationen eines Esslöffels (Muster X), Heilbronn, ca. 1928–1933; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/1843/40; Schenkung von Evelyn Grill-Storck in Erinnerung an Prof. Dr. Joachim Wolfgang Storck

164 Zeichnung von Löffel, Gabel, Messer (Muster X) mit aufgelegtem Monogramm W., Heilbronn, ca. 1928–1933; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/1843/41; Schenkung von Evelyn Grill-Storck in Erinnerung an Prof. Dr. Joachim Wolfgang Storck

165 163 164 BESTECKGARNITUREN UND ZIERLÖFFEL

187 St. Augustinerkirche, Heilbronn, erbaut 1925/1926, Architekt: Hans Herkommer

188 Verzierung des Lunulagehäuses von der Monstranz, Paula Straus, Heilbronn, 1926; Fotoalbum Paula Straus; Jüdisches Museum Berlin

189 Monstranz, Entwurf: Josef Michael Lock und Paula Straus, Herstellung: Paula Straus und Werkstatt Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, Sonderanfertigung 1926, Silber, vergoldet, Elfenbein, Smaragde, Rubine, Saphire, Bergkristall, H. 65 cm; Marke: Mondsichel, Krone, 800, Adler; Katholische Kirchengemeinde St. Augustinus, Heilbronn

178

REINHARD W. SÄNGER 187 188

179 SAKRALGERÄT »IN NEUEM GEISTE« 189