2 minute read

MODERNES INDUSTRIEDESIGN: DIE NEUE FORM

from Paula Straus

1925 bedeutete für die damals 31-jährige Paula Straus ein Jahr des persönlichen und schließlich auch künstlerischen Durchbruchs. Nach der Teilnahme an der Wanderausstellung Die Form 1924 ermöglichte ihr die renommierte Städtische Kunsthalle zu Mannheim eine Einzelausstellung. Geradezu enthusiastisch feierte die lokale Presse die Gold- und Silberschmiedearbeiten der Stuttgarter Künstlerin, ihre künstlerischen Schöpfungen wurden auf die Stufe von Silberschmieden wie Dagobert Peche (1887–1923), Emil Lettré (1876–1954), Anny Hystak (1876–1921) oder Georg Jensen (1866–1935) gestellt, und man sah sich verpflichtet ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich alle ausgestellten Gegenstände leider bereits »in festen Händen« befänden.1 Trotz dieser beeindruckenden Erfolge scheint die Existenz von Paula Straus nicht auf einer sicheren Basis gestanden zu haben. Paul Haustein (1880–1944), der Leiter der Kunstgewerbeschule Stuttgart, bescheinigte seiner Meisterin der Metallklasse, die nicht zum festen Lehrkörper der Institution gehörte, in einem Zeugnis bereits vom 24. November 1924, dass »es ihr infolge der wirtschaftlichen Ungunst der Zeit, bisher, trotz Bemühungen von verschiedenen Seiten nicht gelungen ist, eine eigene Werkstatt zu gründen«.2

Vor dem Hintergrund dieser Lebenssituation wird es verständlich, warum eine herausragende Schmuckkünstlerin, die »ausgezeichnetes« Kleingerät aus Silber herstellte, schließlich in eine Silberwarenfabrik wechselte. Sicherlich war die renommierte Goldschmiedin, Mitglied des Deutschen Werkbundes, längst auch dem Inhaber der Silberwarenfabrik Bruckmann & Söhne in Heilbronn, dem zweifachen Vorsitzenden des Deutschen Werkbundes und Freund von Paul Haustein, Peter Bruckmann, ein Begriff. Sein untrügliches Gespür für das künstlerische Potenzial, vielleicht auch sein soziales Verantwortungsgefühl waren wohl Anlass, Paula Straus als Mitarbeiterin für sein Firmenatelier zu gewinnen. Aus der erhaltenen Abschrift eines Schreibens von Paula Straus vom 9. Juli 1925 geht in der Tat hervor, dass man sich offensichtlich schon seit Längerem im Gespräch über eine Anstellung befand. Ihren Vorstellungen wurde weitgehend entsprochen:

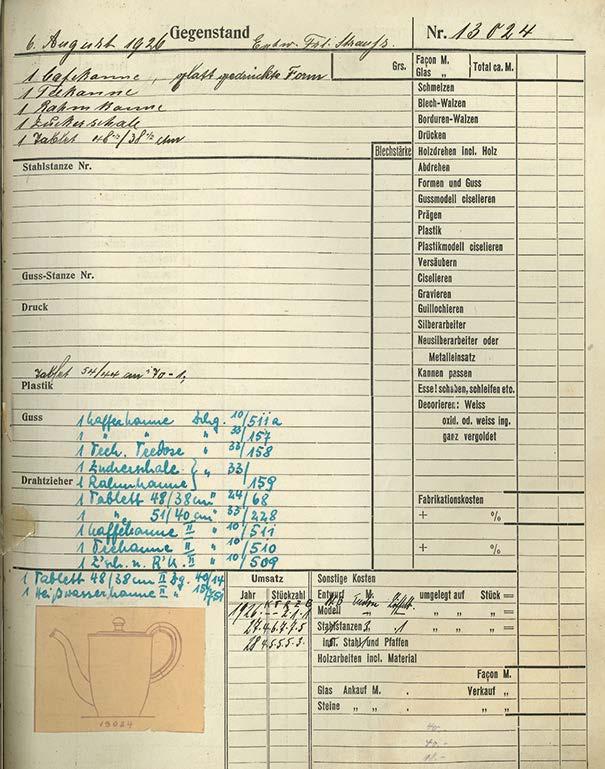

88 Kalkulationstabelle, Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, Modell 13024, 6. August 1926; Privatbesitz

89 Rahmgarnitur, Modell 13024, Entwurf: Paula Straus, Herstellung: Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, gefertigt ab 1926, Silber, gedrückt, Ebenholz, Milchkännchen: H. 8,7 cm, Zuckerdose: H. 6,8 cm, D. 13 cm, Tablett: 30 × 21 cm; Marke: Mond, Krone, 835; C. A. Krall (Juwelier in Eberfeld, Wall 24); Privatbesitz

90 Kaffeekanne, Modell 13024, Entwurf: Paula Straus, Herstellung: Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, gefertigt ab 1926, Silber gedrückt, gehämmert, Ebenholz, H: 17,5 cm; Marke: Mond, Krone, 835, Adler, 3, 10; Privatbesitz

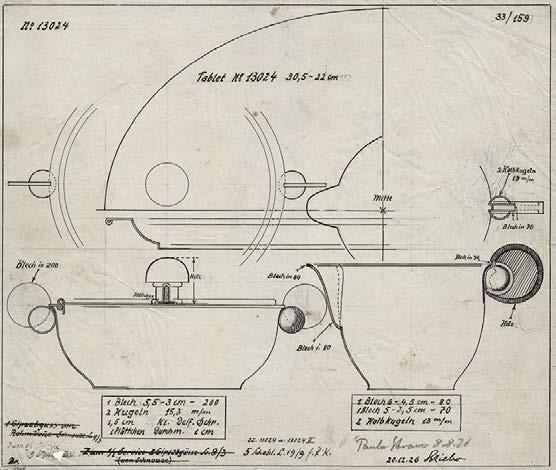

91 Konstruktionszeichnung, Modell 13024, 8. August 1926 / 20. Dezember 1926; Privatbesitz

161 Modell I, Grundtype I; Fotoalbum Paula Straus, Jüdisches Museum Berlin

162 Modell X, Grundtype I; Fotoalbum Paula Straus, Jüdisches Museum Berlin

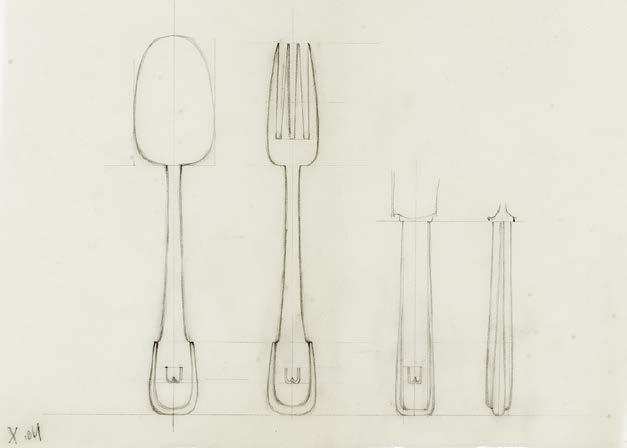

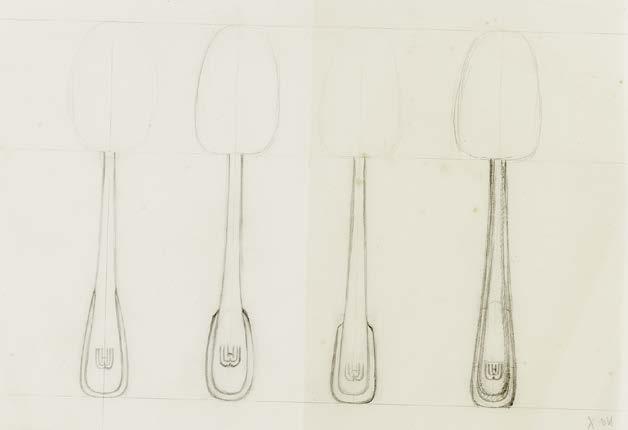

163 Zeichnung von vier Variationen eines Esslöffels (Muster X), Heilbronn, ca. 1928–1933; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/1843/40; Schenkung von Evelyn Grill-Storck in Erinnerung an Prof. Dr. Joachim Wolfgang Storck

164 Zeichnung von Löffel, Gabel, Messer (Muster X) mit aufgelegtem Monogramm W., Heilbronn, ca. 1928–1933; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2015/1843/41; Schenkung von Evelyn Grill-Storck in Erinnerung an Prof. Dr. Joachim Wolfgang Storck

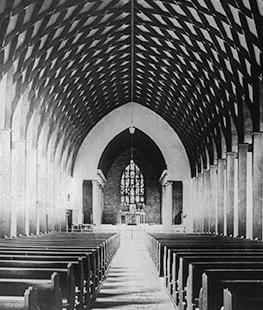

187 St. Augustinerkirche, Heilbronn, erbaut 1925/1926, Architekt: Hans Herkommer

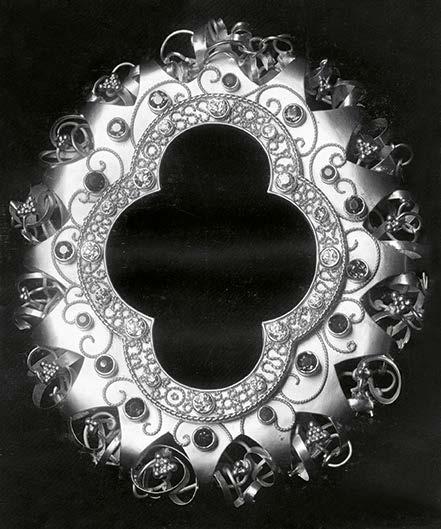

188 Verzierung des Lunulagehäuses von der Monstranz, Paula Straus, Heilbronn, 1926; Fotoalbum Paula Straus; Jüdisches Museum Berlin

189 Monstranz, Entwurf: Josef Michael Lock und Paula Straus, Herstellung: Paula Straus und Werkstatt Peter Bruckmann & Söhne, Heilbronn, Sonderanfertigung 1926, Silber, vergoldet, Elfenbein, Smaragde, Rubine, Saphire, Bergkristall, H. 65 cm; Marke: Mondsichel, Krone, 800, Adler; Katholische Kirchengemeinde St. Augustinus, Heilbronn