Elena Pontiggia

Tra fiaba e arte

“Non ho una definizione di arte. Non risponde a nessuna logica il più grande mistero del mondo”, spiegava Maria Lai quando le chiedevano che cosa fosse l’arte. E aggiungeva: “Per rispondere a questa domanda ho tentato la via delle metafore, ho raccontato fiabe”1 Per lei la favola, che racchiude in una forma affabile una verità filosofica, era dunque una metafora dell’arte. “L’uomo ha bisogno di mettere insieme il visibile e l’invisibile, perciò elabora fiabe, leggende, feste, canti, arte,” dichiarava anche, accostando nuovamente le favole alla ricerca espressiva2. Le fiabe, del resto, hanno sempre fatto parte del suo mondo, fin da quando era ancora bambina e disegnava con il carbone piccole storie sulle pareti della sua stanza, oppure le inventava e le raccontava, ispirandosi al movimento dei fili di cotone aggrovigliati, quando la nonna rammendava le lenzuola. Maria Sofia, nipote dell’artista, ricorda che la zia gliele narrava, alternando il racconto con tante pause silenziose, per lasciare il tempo alla piccola ascoltatrice di abbandonarsi alla fantasia e tradurre dentro di sé le parole in immagini3 Anche il capolavoro di Maria Lai, Legarsi alla montagna (1981), e tutte le sue azioni collettive si possono paragonare alle favole perché hanno la capacità di raccontare un’idea con immediatezza, senza bisogno di razionalizzazioni e schemi intellettuali. Proprio come fanno le fiabe che – lo hanno dimostrato antropologi e psicologi, da Propp a Freud – sono forme di conoscenza sapienziale, indipendenti dalle teorie.

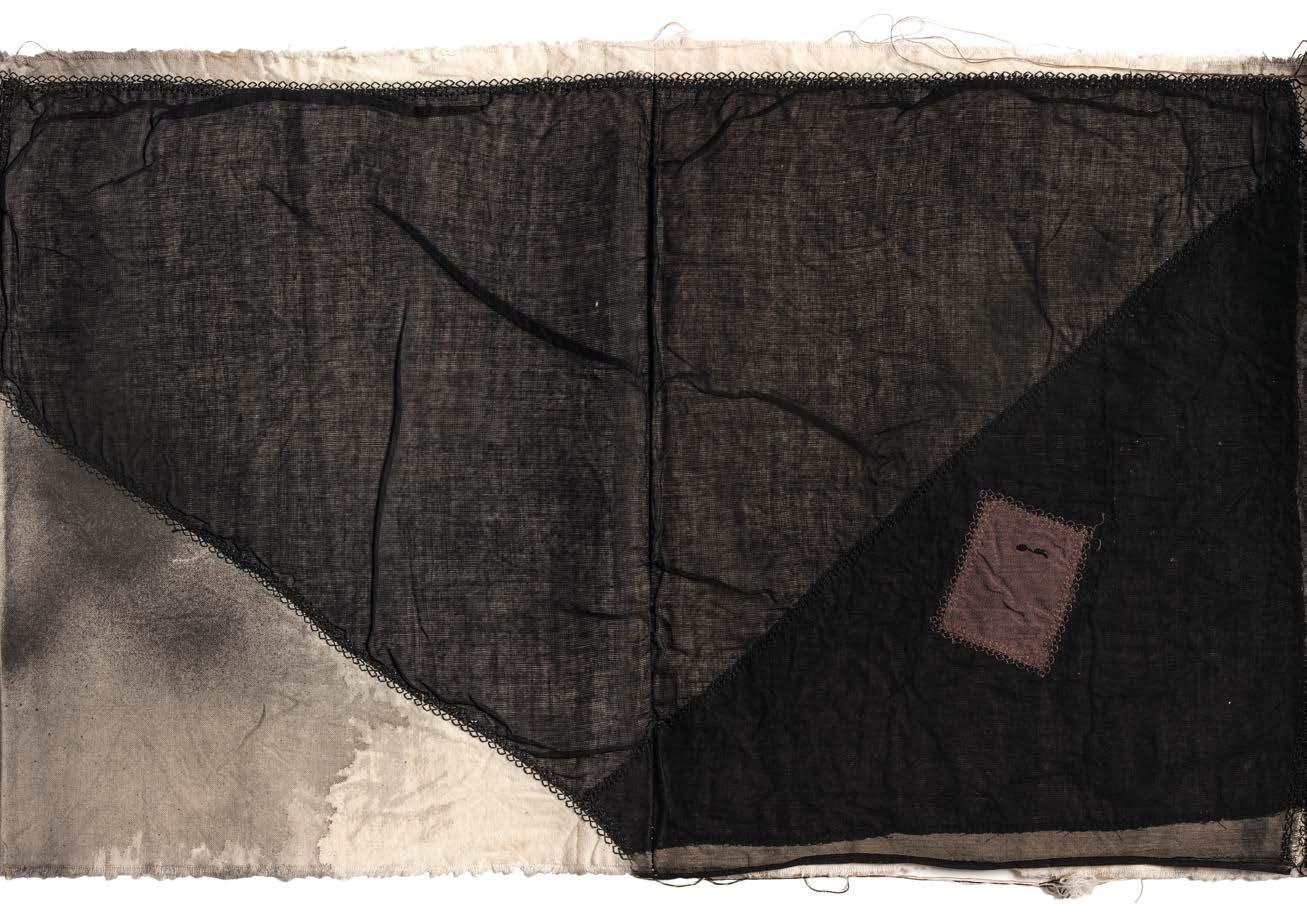

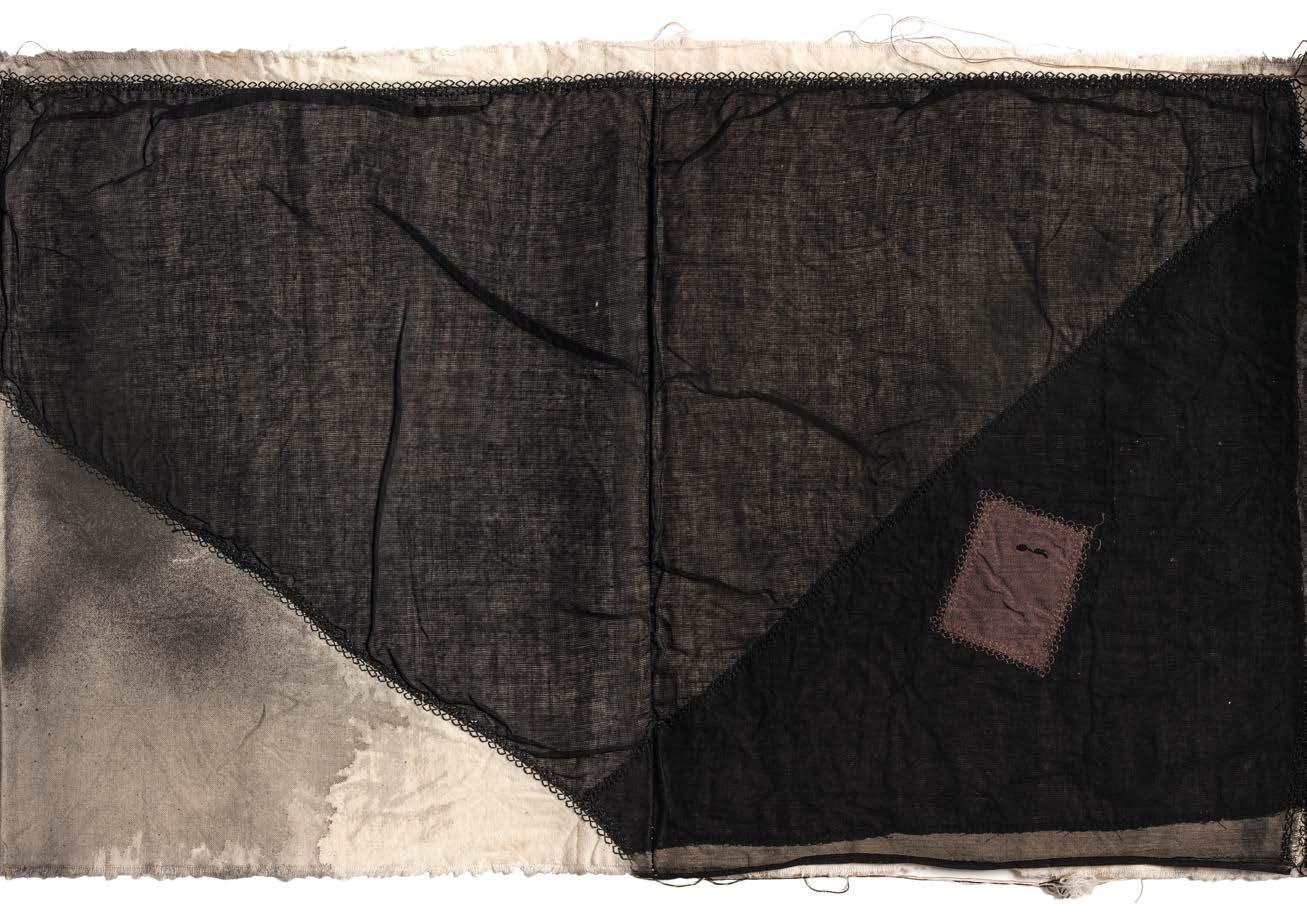

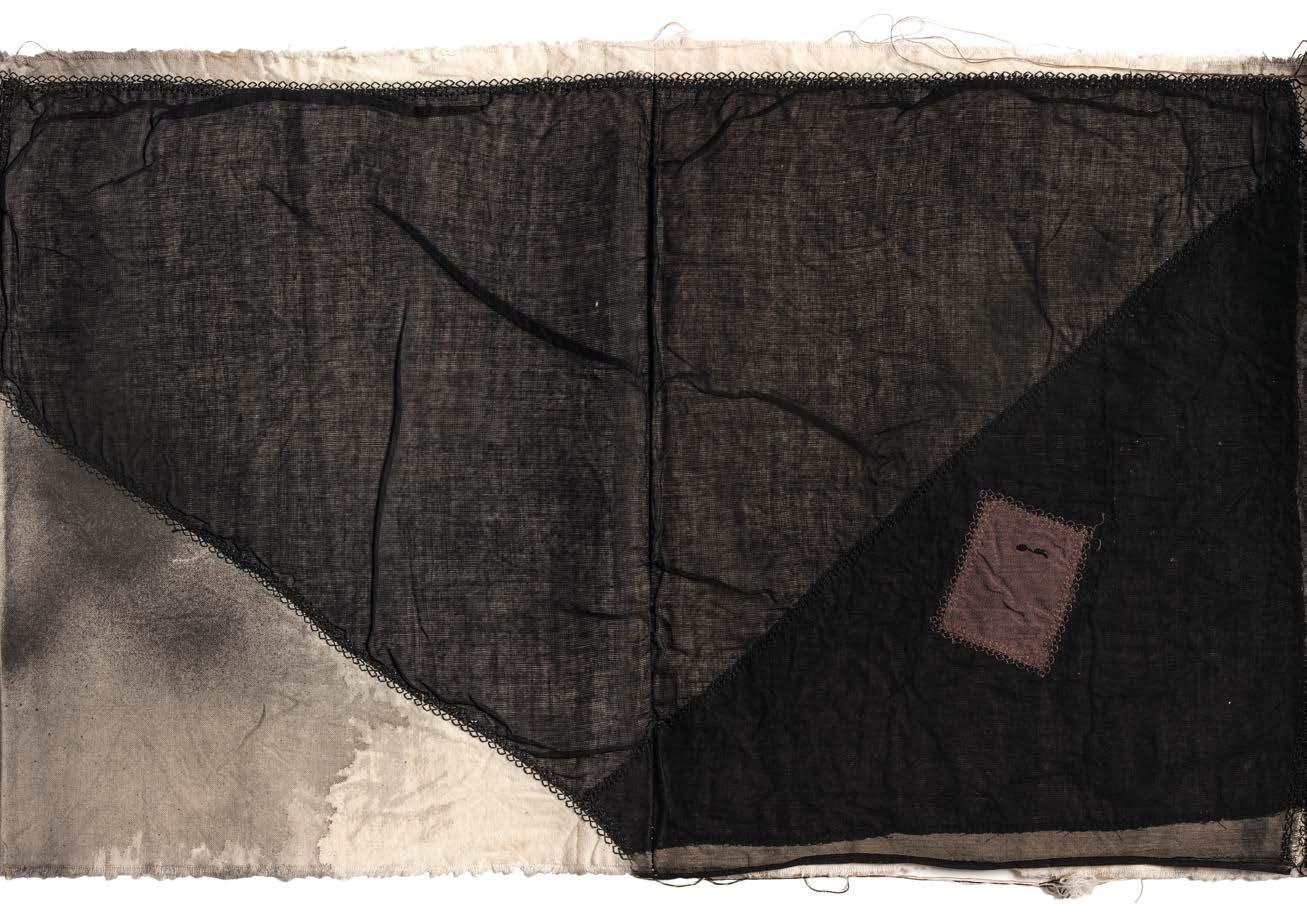

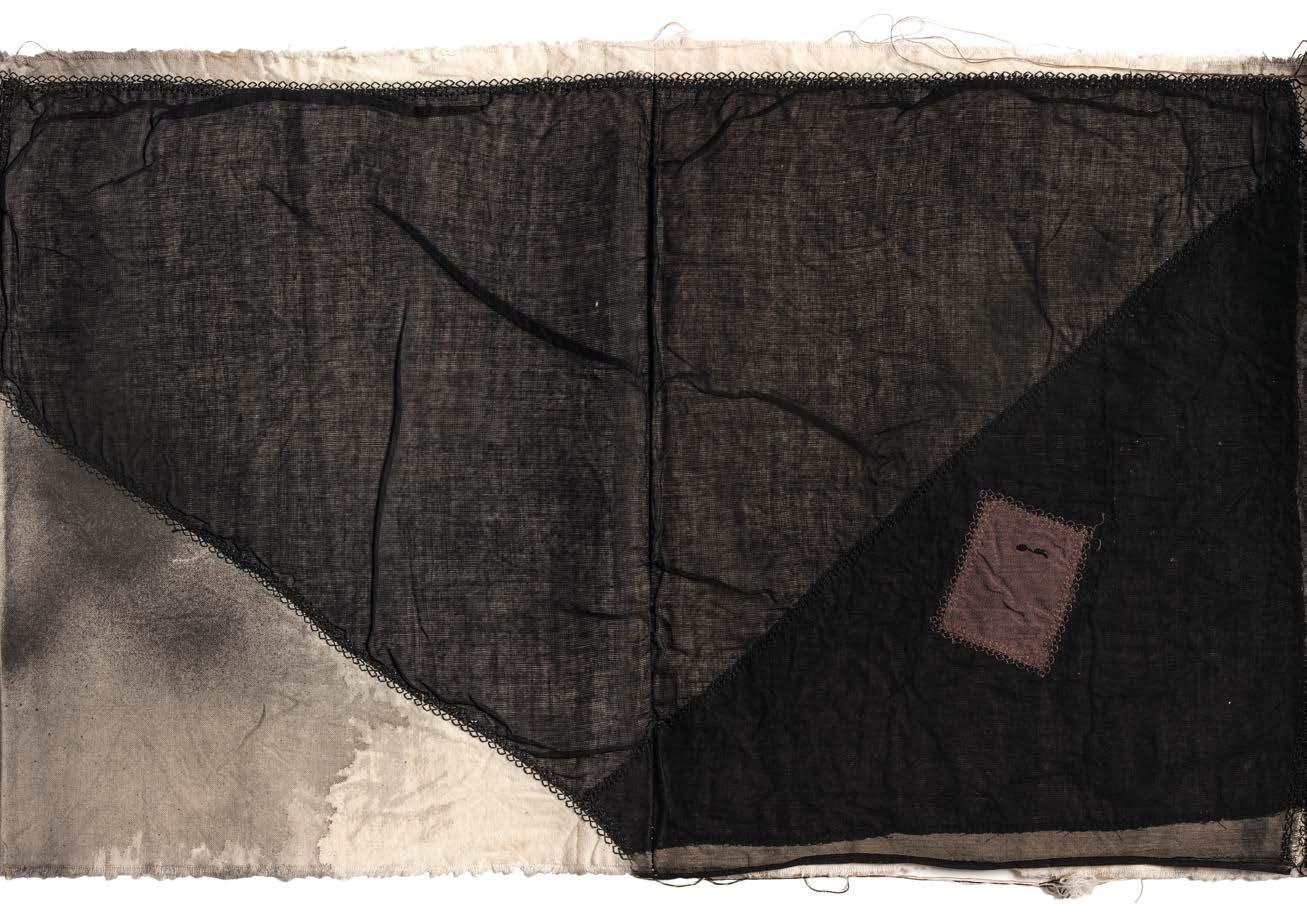

A partire dal 1984, però, per Maria la fiaba non è più solo una metafora dell’arte, ma diventa una parte della sua ricerca. Il suo percorso espressivo, libero ma coerente come un teorema, trova nella favola un punto di arrivo. Per spiegarci meglio, proviamo a ripensare in estrema sintesi la sequenza delle sue opere. Dopo aver esordito nell’ambito del realismo e aver attraversato negli anni Sessanta una stagione polimaterica, segnata soprattutto dai suoi telai visionari, agli inizi degli anni Settanta l’artista smette di dipingere nel senso tradizionale del termine ed esegue una serie di Tele cucite, in cui il disegno non è più tracciato con la matita ma con il filo e la cucitura di tessuti diversi sostituisce l’azione del pennello. Nel 1978 crea le prime Pagine, dove il filo non serve a cucire, ma a comporre una scrittura misteriosa. In quello stesso anno realizza i primi Libri, gruppi di pagine di stoffa che raccolgono segni illeggibili, grovigli e macchie impenetrabili. Nel 1984, infine, dà vita alla sua prima fiaba. Non si accontenta più di Libri da vedere e, idealmente, da sfogliare e toccare, ma sviluppa un lungo racconto, continuando ad accostare colori, forme, grumi e segmenti di fili su una superficie di cotone, e creando così una vera sequenza narrativa. Il suo percorso va dunque dalle cuciture alle favole. “Dai telai alle tele cucite, all’uso del filo […] nei libri”, diceva appunto Maria, riassumendo la sua ricerca fino agli anni Settanta4. E poi “dai libri alle fiabe”, dobbiamo aggiungere, allargandoci al decennio successivo. Ma, ci si potrebbe chiedere, da che cosa nasce una declinazione così nuova dei Libri? Perché, insomma, Maria inizia a creare fiabe? Come le sue azioni corali, ma in forme ancora più semplici, le favole hanno per lei, prima di tutto, una finalità propedeutica: devono avvicinare l’osservatore all’arte contemporanea (sempre così difficile da capire) attraverso il meccanismo

lo splendore di un arcobaleno. Nascono nuove realtà. L’ombra si fonde con la terra e nutre un nuovo giardino”, ha notato Francesca Zaru14

Possiamo adesso riunire i fili – è il caso di dire – del discorso. Sotto la maschera accattivante della fiaba, la jana di Ulassai crea una sorta di conte philosophique, un racconto che racchiude una meditazione teoretica. Maria, del resto, amava leggere libri di filosofia e, come documentano le numerose interviste che ci ha lasciato, quando parlava delle sue opere non insisteva mai sui valori puramente formali, non ragionava di linee, segni, materiali, composizioni, colori, ma metteva in evidenza i loro significati. A Roma inoltre aveva spesso occasione di scambiare le sue riflessioni con un interlocutore d’eccezione come l’amico Giuseppe Dessì, perché per una ventina d’anni, tra il 1957 e il 1977, aveva abitato in via Prisciano, nella stessa casa dello scrittore e della moglie. La nipote dell’artista, Maria Sofia, è stata testimone di alcune loro “serate” dove, tra lunghe pause di silenzio, si discorreva e si discuteva, con quella semplicità priva di sfoggi culturali che favorisce la profondità di pensiero. A volte si univa a loro padre Van Djemen, un prelato olandese di vasta cultura umanistica.

A questo punto però dovremmo riproporci le domande che, in embrione, ci eravamo già posti. Che cos’è l’ombra? E che cosa si nasconde dietro “l’angelo nero”, il dio o guerriero solo apparentemente positivo che la distrugge? E chi è il mostro? Proviamo a suggerire, per quanto è possibile, qualche risposta.

L’ombra, come abbiamo già accennato, è il negativo, il male, la sofferenza, l’ostacolo, tutto ciò che si oppone al senso (se non al delirio) di onnipotenza dell’Io, ma anche il lato oscuro, umbratile appunto, di ogni psicologia. La fiaba di Maria Lai insegna che la malattia, se vissuta senza un atteggiamento di angoscia o di astio, può diventare paradossalmente un elemento positivo. In realtà ogni esperienza negativa, se sappiamo accettarla senza abbatterci e senza disperare, non è soltanto un evento sfavorevole. “Ogni essere umano può rifiutare la propria inquietudine, oppure cercare risposte nella religione o nell’arte”, scrive la jana di Ulassai15. Anche Arturo Martini nel 1944, proprio negli anni in cui Maria era sua allieva a Venezia, aveva terminato così una poesia dedicata al suo assistente Alberto Viani: “Così vivrà tutta l’opera dello scultore Viani / perché ha capito che qualsiasi grandezza / nasce da un’umiliazione che guarda in alto”16. La negatività, potremmo anche dire, quando non ci impedisce di “guardare in alto”, può generare la grandezza.

La fiaba ha dunque, innanzitutto, un valore pedagogico, ma non solo per i ragazzi. Anche agli adulti, ai genitori, agli educatori è utile comprendere il valore delle infinite ombre che si addensano sulla vita. E qui potremmo ricordare l’aforisma di un famoso professore americano: “Vuoi fare qualcosa di più per tuo figlio? Fai qualcosa di meno”. Il pedagogista intendeva dire che spesso, nella società contemporanea, padri e madri vogliono proteggere troppo i loro ragazzi dalle frustrazioni, dalle criticità, dal negativo appunto, ma, preservandoli più che possono da contrarietà, complicazioni, avversità, li rendono in realtà più fragili. In una analoga direzione si muove un fortunato saggio di Asha Phillips, uscito in Italia nel 1999 e più volte ristampato, che si intitola I no che aiutano a crescere. La studiosa inglese sostiene che spesso i genitori di oggi, animati da una metodologia educativa prodiga di concessioni e incapace di dinieghi, non aiutano i figli a riconoscere i confini tra l’Io e il mondo esterno, a controllare gli impulsi e l’ansia, a sopportare le difficoltà. Un po’ di ombra, insomma, li porterebbe a diventare più maturi. La fiaba di Maria Lai va però al di là delle tematiche pedagogiche e della stessa ragione contingente da cui è nata, per esprimere un significato filosofico più generale. Il negativo, insegna il suo racconto, fa parte della vita e non si può eliminare, a dispetto dell’ottimismo esistenziale alla Jean-Jacques Rousseau. Eppure non è solo una zavorra. Tenendo per mano l’ombra, in questo senso, è in accordo con l’apologo della colomba di cui parla Immanuel Kant nella Critica della ragion pura. La colomba, narra il grande filosofo, vola libera nel cielo ma, avvertendo la resistenza dell’aria, pensa che potrebbe volare più velocemente se non dovesse contrastare quell’attrito. Invece è vero il contrario: è proprio l’aria che le permette di volare, perché nel vuoto assoluto non si vola. Il negativo che è necessario nella fisica, insomma, paradossalmente può esercitare un’azione in parte positiva anche nella vita. L’attrito, anche in senso metaforico, può non essere solo

un ostacolo, ma diventare una possibilità, una chance (dal latino cadentia, il cadere dei dadi). La religione cristiana, del resto, considera il dolore come una prova che ha grande merito agli occhi di Dio. Per questo Alessandro Manzoni, quasi come morale dei Promessi sposi, fa dire a Renzo e Lucia che “i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore”. L’ombra, dunque, può acquistare un valore metafisico.

Maria Lai non ha una visione del mondo ingenuamente ottimistica e non crede certo che l’umanità sia buona. Nella sua fiaba ci presenta due personificazioni del male: il mostro che divora le ombre, simbolo di ogni potenza distruttiva, e, ancora più insidioso, l’angelo (o il guerriero) che esprime l’apparenza ingannevole del bene. Qui la favola tocca un tema delicato: mentre è relativamente facile riconoscere arpie, streghe e belve, ben più difficile è individuare il male negli uomini che ci si presentano con le sembianze della dignità, dell’autorevolezza, del consenso sociale. Un poeta trobadorico francese vissuto nel Duecento, Peire Cardenal, ha descritto una tale situazione con versi folgoranti: “Li clerc si fan pastor / e son aussizedor / e semblan de santor” (I chierici – gli intellettuali – si fanno pastori / e sono assassini / e sembrano santi)”. Anche il guerriero sembra una creatura celeste ed è invece una presenza malefica. Nella fiaba però non c’è solo il tema dell’ombra, del male. Il racconto inizia mostrandoci la figura del protagonista, che subito si sdoppia in due fisionomie gemelle. Maria Lai evoca qui il tema del doppio, del Ka, che per gli egizi era la personificazione dell’energia dell’uomo. La nostra natura, insomma, è duplice e contraddittoria. Come ha intuito Freud, c’è in noi un istinto di vita e un istinto di morte, una pulsione affettiva e una aggressiva. Esiste allora un mondo altro, fantasmatico, uguale e contrario al nostro? “Un istinto insito nella nostra natura ci costringe a credere che un mundus alter, molto più strano di quello che ci circonda e che quotidianamente cade sotto i nostri sensi, non possa esistere in spazi irraggiungibili […] Di lì la nascita degli spettri, dei fantasmi”, scriveva de Chirico, che nel 1921 aveva dipinto un autoritratto con la sua ombra17. Anche nella fiaba di Maria il protagonista, che cerca di convivere con gli aspetti oscuri del suo carattere, e il suo compagno che li rifiuta, sono in realtà la stessa persona. E anche questa duplicità, questa contraddittorietà dell’Io va conosciuta e riconosciuta.

Tante altre considerazioni si potrebbero ancora svolgere, muovendo dalle pagine di Maria Lai. Le riflessioni possono essere diverse, e tutte legittime, se è vero, come ha dimostrato Hans-Georg Gadamer, che un’opera d’arte è composta dalla somma di tutte le interpretazioni che suscita. Ciò che più conta è però comprendere che Tenendo per mano l’ombra non è solo una fiaba. Perché una fiaba non è mai soltanto una fiaba.

1 Maria Lai in Franca Pinto Minerva e Maria Vinella, Arte e creatività. Le fiabe e i giochi di Maria Lai, Cagliari 2007, p. 29.

2 Ibidem, p. 45.

3 Ringrazio di cuore Maria Sofia, sapiente custode dei ricordi dell’artista (che per lei era “la zia Lola”), per la sua insostituibile testimonianza, che mi ha aiutato a comprendere più a fondo la ricchezza di significati di Tenendo per mano l’ombra

4 Maria Lai, in Giuseppina Cuccu, Maria Lai, Le ragioni dell’arte. Cose tanto semplici che nessuno capisce, Cagliari 2002, p. 19.

5 Maria Lai, Tenendo per mano il sole, Cagliari 1995, p.n.n.

6 Maria Lai, intervista concessa a Francesca Zaru, Tenendo per mano l’ombra, Cagliari 1995.

7 Ibidem

8 Del libro che qui pubblichiamo esiste anche una versione lievemente differente (Cagliari 1995).

9 Maria Lai, intervista concessa a Tonino Casula (1977), ora in rete su www.youtube.com: Tonino Casula incontra Maria Lai

10 Ibidem

11 Maria Lai, intervista concessa a Francesca Zaru, cit.

12 Maria Lai, in Caterina Lilliu, Giosi Moccia, Giampietro Orrù, Un’ora con Maria Lai, documentario, Villasor 2003.

13 Kazimir Malevič, Suprematismo, in Mario De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano 1978, pp. 383-384.

14 Francesca Zaru, Tenendo per mano l’ombra, cit.

15 Maria Lai in Giuseppina Cuccu, Maria Lai, Le ragioni dell’arte…, cit., p. 65 e p. 66.

16 Arturo Martini, Per lo scultore Alberto Viani, 1944, ora in La scultura lingua morta, a cura di Elena Pontiggia, Milano 2001, p. 92.

17 Giorgio de Chirico, Arte metafisica e scienze occulte. Seguito da un Epòdo, 1919, ora in, Scritti 1910-1978. Romanzi, poesie, scritti teorici, critici, tecnici e interviste a cura di Andrea Cortellessa, Sabina D’Angelosante, Paolo Picozza, Milano 2023, p. 165.

Elena Pontiggia

Prompted to supply a definition of art, Maria Lai once explained, ‘I can’t define art. The greatest mystery in the world responds to no logic’. But then she added, ‘To answer this question, I have embarked on the path of metaphor, I have turned to fairy tales’.1

In her view, fairy tales were a means to present philosophical truth in a friendly form, and thus became a metaphor of art. She further stated, ‘People need to join the visible and the invisible, so they create fairy tales, legends, celebrations, songs, art’, once again likening tales and artistic research.2 In fact, fairy tales were a part of her world ever since her childhood, when she would use charcoal to draw short fictions on the walls of her room, or she would invent and recite stories inspired by the movements of the tangled cotton thread as her grandmother mended the sheets. Maria Sofia, the artist’s niece, recalls that her aunt would share these stories with her, alternating the narrative with many a silent pause so as to give her young listener the time to let herself enter her imagination and translate the words into pictures in her head.3

Maria Lai’s masterpiece, Legarsi alla montagna (Tying Oneself to the Mountain, 1981), as well as her many collective actions, may also be compared to fairy tales, for they possess the ability to communicate an idea instantly, with no need for rationalization or an intellectual framework. Which is what fairy tales do, for they are forms of sapiential knowledge independent of theory. However, after 1984, as fairy tales became an integral part of her research, Maria Lai began to see them as something more than a metaphor for art. Her artistic development – unfettered and yet possessing the coherence of a theorem – found expression in fairy tales. To better express this point, let us very briefly think back upon the full progression of her production. After making her debut in realism, there came a stage, in the 1960s, in which she experimented with multiple materials, mainly focusing on her visionary looms; in the early 1970s, the artist quit painting in the traditional sense and produced a series of Tele cucite (Sewn Canvases), in which the image was no longer traced in pencil but rather in thread, while the brushwork was replaced by the application of different textiles. In 1978, she created her first Pagine (Pages), in which thread was used not to sew but to compose mysterious writing. That same year, she crafted her first Libri (Books), collections of cloth pages bearing illegible marks, tangles, and impenetrable stains. Finally, in 1984, she gave life to her first fairy tale. Her Libri weren’t enough for her anymore, though they could be observed, ideally leafed through and touched. So she developed a longer narrative, continuing to piece together colours, shapes, clumps and segments of thread on a cotton surface, thus creating a veritable narrative sequence. In this manner, she progressed from stitching to fairy tales. ‘From looms to sewn canvases, to the thread employed [. . .] in my books’, as Maria herself said, summing up the research she had carried out up to the 1970s.4 And ‘from books to fairy tales’, we might add, broadening the scope to include the following decade.

And yet we might ask ourselves: How did she arrive at such an innovative articulation of her Libri? Why, to put it plainly, did Maria begin to create fairy tales? Just like her choral actions,

Altre pubblicazioni su Maria Lai nel catalogo 5 Continents Editions: Other publications on Maria Lai in 5 Continents Editions catalogue:

Maria Lai. Tenendo per mano il sole | Maria Lai, Holding the Sun by the Hand (edizione bilingue italiana e inglese | Italian and English bilingual edition, 2019)

Maria Lai, Legarsi alla montagna (edizione bilingue italiana e inglese | Italian and English bilingual edition, 2021)

Maria Lai. I luoghi dell’arte (edizione italiana | Italian edition, 2021)

Maria Lai. Ricucire il dolore Tessere la speranza (edizione italiana | Italian edition, 2022)

Maria Lai. Manding Pain Waiwing Hope (edizione inglese | English edition, 2022)

5 CONTINENTS EDITIONS

Caporedattore | Editor-in-Chief

Aldo Carioli

Progetto grafico e impaginazione | Design and Layout

Stefano Montagnana

Redazione | Editing

Lucia Moretti, Charles Gute

Traduzione inglese | English translation

Cristina Popple

Fotografie | Photographs

Giorgio Dettori

Tutti i diritti riservati | All rights reserved

© Archivio Maria Lai, by SIAE 2024

Per la presente edizione | For the present edition

© 5 Continents Editions S.r.l., 2024 © Fondazione Maria Lai, 2024 © Elena Pontiggia per il suo testo | for her text

Riproduzione dell’opera originale in stoffa catalogata presso l’Archivio Maria Lai

Reproduction of the original work in fabric catalogued at the Maria Lai Archive

È vietata la riproduzione o duplicazione di qualisasi parte di questo libro con qualsiasi mezzo ivi compresa la messa a disposizione del pubblico tramite internet No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system

5 Continents Editions s.r.l. Piazza Caiazzo 1 20124 Milan, Italy www.fivecontinentseditions.com

ISBN 979-12-5460-084-9

Distribuito in Italia e Canton Ticino da Messaggerie Libri S.p.A. Distribuito nel resto del mondo da ACC Art Books (UK, USA) Distributed in Italy and Canton Ticino by Messaggerie Libri S.p.A. Distributed by ACC Art Books /UK, USA) throughout the world, excluding Italy

Finito di stampare nel mese di settembre 2024 da Tecnostampa – Pigini Group Printing Division, Loreto – Trevi, per conto di 5 Continents Editions, Milano

Printed and bound in Italy in September 2024 by Tecnostampa – Pigini Group Printing Division, for 5 Continents Editions, Milan