8 minute read

INDUSTRIA AEROESPACIAL

from Revista Viajero Estelar. Asociación Astronómica del Valle de Toluca, A.C. No. 035. Febrero 2023

¿CARRERA ESPACIAL LATINOAMERICANA?

POR: GUADALUPE K. ZAMORA GONZÁLEZ

Advertisement

La carrera espacial que más conocemos bajo ese concepto es la que existió entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los últimos años de la década de 1950, donde ambos países colocaban todos sus esfuerzos por llegar al espacio y alcanzar los hitos en este sector antes que el otro. Así, se lanzaron los primeros satélites artificiales, los primeros seres vivos, y se lograron las primeras misiones hacia la Luna, por nombrar algunos acontecimientos. Cabe destacar que se trató de una competencia pacífica.

Varias décadas más tarde, nos encontramos con un tema del que no muchos comentan, o no se han detenido a pensar en este panorama de competencia, nuevamente, pacífica: una nueva carrera espacial, esta vez a nivel región. Desde el año 2020, 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), decidieron desarrollar proyectos espaciales que sean de gran beneficio e impacto regional.

Para llevar a cabo este tipo de proyectos, los diferentes países necesitaban contar con instituciones públicas dedicadas al crecimiento de su participación aeroespacial: agencias espaciales. No todos los países de Latinoamérica cuentan con una agencia espacial, pues de los mencionados 33 países, sólo 10 cuentan con una Agencia Espacial constituida en forma para este propósito:

Argentina. Creada en 1991, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue la primera institución pública en fundarse con el único fin de dedicarse al Programa Nacional Espacial de un país latinoamericano.

Brasil. En 1994, la Agencia Espacial Brasileña surge con un gran potencial para representar a su país en el tema espacial, pues no es solamente teórico, sino que cuentan con dos centros de lanzamiento de cohetes, haciendo que cuenten con las llamadas capacidades completas de lanzamiento.

Chile. En 2001, como ya vimos en ediciones pasadas de esta revista Viajero Estelar, se creó la Agencia Chilena del Espacio, para desarrollar y expandir el conocimiento de las ciencias relacionadas con el espacio exterior y el beneficio asociado a la aplicación de la tecnología espacial a distintas áreas de la actividad nacional. Desapareció bajo este nombre, y evolucionó a manera de Consejo, dependiente de otra área.

Venezuela. Fundado en 2005, se denominó inicialmente Centro Espacial Venezolano (CEV). Con el tiempo, ahora se conoce como Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), encargada de llevar los esfuerzos de Venezuela en tema aeroespacial a un buen logro.

Colombia. En 2006 se crea la Comisión Colombiana del Espacio, como un ente de consulta, coordinación y planificación en tema espacial para fortalecer la presencia espacial de Colombia.

Perú. En 2007 se creó la Agencia Espacial de Perú, que rige las actividades relacionadas con la investigación y desarrollo espacial en este país.

Bolivia. Creada en 2010, la Agencia Boliviana Espacial (ABE) es una empresa pública de Bolivia encargada de las actividades espaciales del país.

México. También en 2010, se crea la Agencia Espacial Mexicana (AEM), quien es un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes encargado de dirigir la política espacial de México a fin de coordinar la tecnología, infraestructura e investigación para la consolidación del sector espacial de nuestro país.

Ecuador. En 2012 llegó el Instituto Espacial Ecuatoriano, que fue una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador que estuvo orientado a la investigación y desarrollo de la tecnología espacial y la cultura aeroespacial. Fue suprimido en 2019 como parte de los planes de austeridad del gobierno vigente.

Paraguay. De lo más reciente: en 2014, este país surge la Agencia Espacial del Paraguay, que promueve y gestiona el desarrollo de las actividades espaciales nacionales, la innovación tecnológica que fuera necesaria para lograr y para aprovechar el espacio ultraterrestre en forma pacífica.

Y no se trata sólo de crear un organismo que se encargue de este tema a nivel político u organizacional, sino continuar impulsando proyectos satelitales que permitan un beneficio a nivel nacional de donde han surgido. Nuevamente, de los 33 países mencionados al inicio del artículo, sólo 13 de ellos han logrado desarrollar y colocar un satélite nacional en órbita terrestre, llegando en 1985 el primero, y el más reciente en 2021, a cargo de Paraguay. Se tiene proyectado que Honduras también lo hará para el año 2023, y Panamá para el año 2024.

Retomando la mención de las capacidades completas de lanzamiento, recordemos que actualmente, además del Puerto espacial de Kourou de la ESA en la Guayana Francesa, sólo otros dos países de la región cuentan con centros de lanzamiento de vehículos espaciales:

Argentina.

Centro Espacial Manuel Belgrano, futuro puerto espacial Argentino ubicado en la Base Naval Puerto Belgrano.

Centro Espacial de Punta Indio, utilizado para testear los prototipos del Proyecto Tronador mientras el centro Manuel Belgrano no esté listo.

Brasil

Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA), el centro de lanzamiento más activo después del puerto espacial europeo, con decenas de lanzamientos suborbitales y en camino de sus primeros lanzamientos orbitales. Centro de Lanzamiento de Barrera del Infierno (CLBI), el primer centro de lanzamiento brasileño actualmente lanza pequeños cohetes suborbitales y hace seguimientos de vuelos desde el CLA y de Kourou.

El desarrollo aeroespacial no es una prioridad para todos los países en Latinoamérica, pero, a la fecha, hemos sido testigos de los esfuerzos nacionales por lograr presencia en este sector. Conocemos también acerca de los proyectos que conjuntarán esfuerzos de más de un país (como ALCE, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que tendrá sede en México).

Al igual que la primera carrera espacial que todos conocemos, esta carrera promete dejar a cada país participante con una evolución tecnológica importante, misma que pueden ocupar como un impulso para seguir construyendo lo que en algún momento pudiera colocarlos como potencia o referente a nivel mundial.

Industria aeroespacial: ¿Carrera espacial latinoamericana?

¿Qué veremos este mes?

Starlink.

02 Febrero. 01:58 am

Empresa: SpaceX.

Elektro-L n°4.

05 Febrero. 03:12 am

Empresa: Roscosmos.

Amazonas Nexus.

06 Febrero. 07:32 pm

Empresa: SpaceX.

Progress MS-22

09 Febrero. 12:15 am.

Empresa: Roscosmos.

EOS-07 & otros.

09 Febrero. 09:48 pm.

Empresa: ISRO.

Starlink.

11 Febrero. 11:10 pm

Empresa: SpaceX.

Starlink.

15 Febrero. 11:44 am

Empresa: SpaceX.

Inmarsat I-6 F2.

17 Febrero. 09:58 pm

Empresa: SpaceX.

SpaceX Crew-6.

26 Febrero. 01:07 am.

Empresa: SpaceX.

O3b Mpower 3&4. Febrero 2023.

Empresa: SpaceX.

Soyuz MS-23. Febrero 2023.

Empresa: Roscosmos.

Starlink. Febrero 2023.

Empresa: SpaceX.

VCLS. Febrero 2023.

Empresa: Firefly Aerospace.

Guadalupe Karina Zamora González. Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de México. Socia y colaboradora de la AAVAT desde hace más de tres años, actual Secretaria de la misma. Editora en jefe de esta Revista Viajero Estelar.

Tlahuizcalpantecuhtli

Abundancia atómica en el Sistema Solar

El mes pasado vimos cómo se forman los elementos químicos que componen todo lo que hay en el universo. Vimos que en algún lugar del universo pudo explotar una supernova que esparció elementos químicos a su alrededor. A partir de esa nube de escombros, un tiempo después se formó nuestro sistema solar. Este mes estudiaremos la concentración de los elementos químicos que forman nuestro sistema solar (Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, un asteroide) y lo contrastaremos contra el cuerpo humano.

Hace más de 4500 millones de años existía una nube de polvo y gases. A partir de la explosión de alguna supernova el polvo comenzó a aglutinarse y a rotar cada vez más rápido. Así nació nuestro Sol concentrando más del 99% de la masa de la nube inicial de polvo y gas. Pequeños núcleos de condensación de polvo crearon a los planetas con menos del 1% de la masa de todo el sistema solar. ¿Qué elementos químicos forman al Sol? A partir de lo explicado el mes anterior en esta sección, podemos contestar rápidamente que está formado principalmente de hidrógeno y helio. Sin embargo, las estimaciones de la composición de la fotosfera solar indican que hay otros elementos químicos. Elementos químicos que se formaron en estrellas más masivas y en estrellas de neutrones antes de que se formara nuestro Sistema solar.

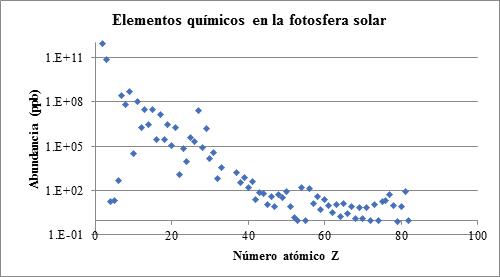

La siguiente gráfica muestra la abundancia de elementos químicos de la fotosfera solar en partes por billón (ppb) [1].

Una parte por billón (1 ppb) es una parte en un millón de millones de partes, es decir 1 en 1E12. El eje vertical está en escala logarítmica, es decir que el valor de una línea horizontal es 1000 veces más grande que la que está inmediatamente abajo. En esta gráfica resaltan tres aspectos interesantes de la fotosfera solar: 1) la concentración de hidrógeno es 10 veces mayor que la de helio; 2) la concentración de helio es, en promedio, casi 10000 veces mayor que la concentración de los elementos hasta Z = 28; y, 3) la concentración de los elementos más pesados es mil millones de veces más pequeña que la del hidrógeno y del helio.

Veamos ahora la abundancia de elementos químicos en Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y en un tipo de meteorito llamado condrita [2,3].

En esta gráfica podemos ver que la abundancia de elementos químicos con Z > 2, en los cuerpos rocosos del Sistema solar, es hasta 10 mil veces mayor que en la fotosfera solar. Esto se puede explicar por la fuerza centrífuga del disco protoplanetario que formó al Sistema solar. Los elementos más pesados se alejaron de su centro. Mientras más pesados los elementos químicos, mayor es la diferencia entre los planteas y la fotosfera solar. En los cuerpos rocosos del sistema solar, la abundancia de hidrógeno y helio es menor que en el Sol. También se aprecia un salto en la abundancia de elementos químicos más allá de Z = 26. La abundancia de elementos químicos en todos los cuerpos rocosos es muy similar.

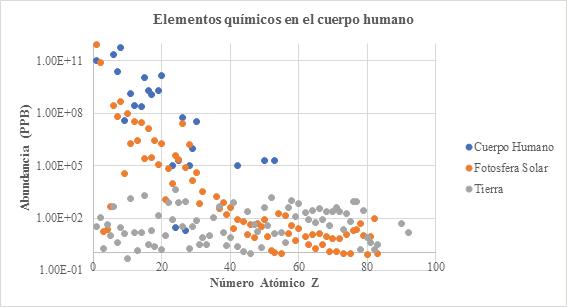

Veamos ahora cómo se compara la abundancia de elementos químicos en la fotosfera solar, en la Tierra y en el cuerpo humano [5].

Estamos hechos primordialmente de elementos químicos ligeros y algunas trazas de elementos más pesados. Los cuatro elementos químicos más abundantes en nuestro cuerpo los mencionamos el mes pasado: CHON. Casi el 97% de nuestro cuerpo está formado por estos cuatro elementos. Hay otros elementos químicos presentes en nuestro cuerpo que no están representados en esta gráfica porque su concentración es todavía menor.

Y, ¿los planetas gaseosos? Debido a sus densas atmosferas no se conoce con exactitud la composición interna de ellos. Si tienen núcleos rocosos, deben tener una composición similar a la de los planetas internos. Lo que si podemos hacer es una comparación de sus atmosferas.

Cuerpo Elementos químicos presentes en la atmósfera Mercurio Oxígeno, sodio e hidrógeno

Venus Carbono, oxígeno y nitrógeno

Tierra Nitrógeno, oxígeno y argón

Marte Carbono, oxígeno, nitrógeno y argón

Júpiter Hidrógeno y helio

Saturno Hidrógeno y helio

Urano Hidrógeno, helio y carbono

Neptuno Hidrógeno, helio y carbono

Titan Nitrógeno, carbono e hidrógeno

Plutón Nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno

Debido a que Júpiter tiene una atmósfera rica en hidrógeno se dice que es una estrella fallida. Su masa no llega al 0.1% de la masa solar y su gravedad es solo el 10% de la solar. No existen las condiciones suficientes para que inicie la fusión nuclear en Júpiter.

Referencias

[1] H. Palme, K. Lodders, A. Jones. Solar System Abundances of the Elements, Treatise on Geochemistry (Second Edition). Volume 2, 2014, Pages 15-36. Elsevier.

[2] John W. Morgan and Edward Anders. Chemical composition of Earth, Venus, and Mercury (planets/solar nebula/element abundances/mantle/core). Proc. Nati. Acad. Sci. USA Vol. 77, No. 12, pp. 6973-6977, December 1980.

[3] G. Jeffrey Taylor. The bulk composition of Mars. Chemie der Erde 73 (2013) 401– 420. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemer.2013.09.006

[4] K. Lodders. Solar system abundances of the elements. In: Principles and Perspectives in Cosmochemistry. Lecture Notes of the Kodai School on 'Synthesis of Elements in Stars' held at Kodaikanal Observatory, India, April 29 - May 13, 2008 (Aruna Goswami and B. Eswar Reddy eds.) Astrophysics and Space Science Proceedings, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, p. 379-417 (ISBN 978-3-642- 10351-3), 2010.

[5] J. Emsley. Nature´s Building Blocks. Oxford University Press. 2011. Oxford. ISBN 978-0-19-960563-7.